11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Geschichte einer unmöglichen Liebe

Sie waren wie die Königskinder, die nicht zueinander finden konnten: Ingeborg Bachmann und Paul Celan, zwei der einflussreichsten Dichter der deutschen Nachkriegszeit. Sie kannten und liebten sich fast ihr Leben lang, hielten es jedoch nicht miteinander aus – zu unvereinbar der biografische Hintergrund, zu groß die gegenseitig zugefügten Verletzungen, zu sehr hatten sie ihr Leben der Dichtung verschrieben.

Der vielfach ausgezeichnete Literaturkritiker Helmut Böttiger erzählt die dramatische Liebesgeschichte, die bis nach Celans Tod geheim blieb, nun zum ersten Mal in ihrer gesamten Chronologie.

Mit zahlreichen Abbildungen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zum Buch

Es ist eine Liebesgeschichte, um die sich viele Legenden ranken: Ingeborg Bachmann und Paul Celan lernten sich als junge, noch unbekannte Lyriker im Frühling 1948 kennen, und ihre Beziehung, die immer wieder von Phasen des Rückzugs gezeichnet war, dauerte bis Anfang der sechziger Jahre, als beide schon längst zu den bedeutendsten Dichtern der deutschen Nachkriegszeit zählten. Kaum jemand wusste von der Nähe der beiden, und sie hielten es auch in der Tat nie lange miteinander aus – zu unvereinbar der biografische Hintergrund, zu groß die gegenseitig zugefügten Verletzungen, zu sehr hatten sie ihr Leben der Dichtung verschrieben.

Der vielfach ausgezeichnete Kritiker Helmut Böttiger legt die bislang erste umfassende Darstellung der Beziehung Bachmanns und Celans vor. Eine faszinierende psychologische Studie zweier herausragender Dichter, die gemeinsam um Worte rangen, einander brauchten und doch nicht miteinander leben konnten.

Zum Autor

Helmut Böttiger, geboren 1956, ist einer der renommiertesten Literaturkritiker des Landes. Nach Studium und Promotion war er als Literaturredakteur u. a. bei der Frankfurter Rundschau tätig. Seit 2002 lebt er als freier Autor und Kritiker in Berlin und veröffentlichte u. a. Nach den Utopien. Eine Geschichte der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur (2004) und Celan am Meer (2006). Er war Kurator der Ausstellung Doppelleben. Literarische Szenen aus Nachkriegsdeutschland (2009) und Verfasser des Begleitbuchs. 1996 erhielt er den Ernst-Robert-Curtius-Förderpreis für Essayistik, 2012 den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Für sein zuletzt veröffentlichtes Buch Die Gruppe 47 wurde er mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2013 ausgezeichnet.

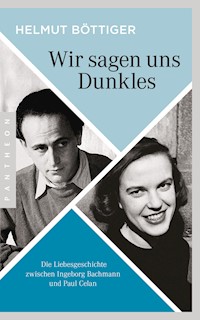

HELMUTBÖTTIGER

Wir sagen uns Dunkles

Die Liebesgeschichte zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2017 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, nach einem Entwurf von Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben Umschlagmotiv: Foto Ingeborg Bachmann: © Archiv Wolfgang Kudrnofsky Foto Paul Celan: © Suhrkamp Verlag, Berlin Bildredaktion: Tanja Zielezniak Satz: DVA / Andrea Mogwitz ISBN 978-3-641-13661-1 V003 www.dva.de

Inhalt

1 – Paulownien im Stadtpark.

Der Frühling 1948 in Wien

2 – Partisan der Poesie.

Celans Anfänge: Czernowitz und Bukarest

3 – Der Herr auf der anderen Seite des Flusses.

Bachmanns Anfänge in Klagenfurt

4 – Es ist Zeit, daß man weiß!

Der Geheimcode der Liebe

5 – Aus dem Glassturz.

Celan in Paris

6 – Das Script-Girl in der Lederjacke.

Bachmanns Wiener Medienkarriere

7 – Cool Jazz. Der Rhythmus kommt in die Worte.

Celan und Gisèle de Lestrange

8 – Wahre Tränenströme.

Die Tagung der Gruppe 47 in Niendorf, Mai 1952

9 – Im deutschen Urwald.

Bachmann, Hans Werner Henze und neue künstlerische Suchbewegungen

10 – Nackte Frauen unter Schleiern.

Celan und seine Geliebten

11 – Dura legge d’Amor!

Die Liebeseuphorie

12 – »Lass die Geschichten in Dir zugrunde gehen …«

Die Realität schlägt zu

13 – Riesenrad und Ringelspiel.

In der Literatur lebt die Sehnsucht weiter

14 – Der vergangene Herbst.

Rückblick auf das Unmögliche

Dank

Ausgewähltes Literaturverzeichnis

Bildnachweis

1Paulownien im Stadtpark.

Der Frühling 1948 in Wien

Das Wien des Frühjahrs 1948 war ein Film in Schwarz-Weiß. Unruhig suchten die Scheinwerfer die Straßenzeilen ab. Es gab vier Besatzungsmächte, die Stadt lag direkt an der Nahtstelle verschiedener Welten – ein Wien der Agenten, der Polit- und Wirtschaftskriminellen, der großen Dealer und kleinen Schieber. Vieles war undurchsichtig. Schwer einzuschätzende Menschen aus allen Himmelsrichtungen kamen hier zusammen, sicher schien nur, dass sie alle ihre Interessen verfolgten. Wien war eine Stadt aus Trümmern und Ruinen, zwischen denen sich die Menschen wie Schemen bewegten. Eine Besonderheit bildete die sogenannte Internationale Zone, der zentrale Erste Bezirk, denn die Besatzungsmächte übernahmen hier abwechselnd die Verwaltung und Regierung. Wenn man um die Ecke bog, stand da sicher jemand mit einem grauen Mantel. Es war das Wien von Orson Welles’ Film Der dritte Mann.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, den Massenmorden und Vertreibungen waren viele Menschen hier gestrandet, oft waren es Juden. Man nannte sie »displaced persons«. Der aus Czernowitz, vom äußersten östlichen Ende des ehemaligen Habsburgerreichs, gekommene Paul Celan zählte zu ihnen. Und in Wien traf er Ingeborg Bachmann, die eine ganz andere Art von Heimatlosigkeit hergetrieben hatte. Im Mai 1948 war sie knapp zweiundzwanzig und Paul Celan siebenundzwanzig Jahre alt, und sie hatten wenig mit den beiden mythischen Figuren gleichen Namens zu tun, die in den siebziger und achtziger Jahren die deutschsprachigen Lesebücher und Universitätsseminare beherrschen sollten. Ingeborg Bachmann und Paul Celan waren in der literarischen Öffentlichkeit noch völlig unbekannt. Sie verbrachten nur sechs Wochen gemeinsam in Wien, Celan begab sich bereits Ende Juni auf die Weiterreise nach Paris, das sein künftiger Wohnort werden sollte. Aber diese sechs Wochen sind der rätselhafte Kern ihrer Beziehung, ihr privater Mythos und der Quell unzähliger späterer Zuschreibungen.

Eine graue Vorzeit der Literaturgeschichte: das Filmplakat zu Der dritte Mann

© Gettyimages: Imagno

Über die Gemeinsamkeit dieser sechs Wochen wissen wir nichts. Es handelt sich um eine graue Vorzeit der Literaturgeschichte, um ein Verhältnis, das nicht genau umrissen werden kann. Im Briefwechsel der beiden, der später beginnt und von einem spannungsvollen, manchmal auch dramatischen Auf und Ab der Gefühle gezeichnet ist, tauchen diese sechs frühen Wochen andeutungsweise im Rückblick auf, wie ein Geheimnis. Einmal schreibt Bachmann, in Erinnerung an die gemeinsamen Treffen im Wiener Stadtpark, der in der Nähe ihrer Wohnung in der Beatrixgasse liegt: »Ich werd gewiss nie mehr durch den Stadtpark gehen, ohne zu wissen, dass er die ganze Welt sein kann, und ohne wieder der kleine Fisch von damals zu werden.« Und noch fast zehn Jahre danach taucht für Bachmann immer noch als Inbild die Brücke im Wiener Stadtpark auf, »auf der wir gestanden sind, verzaubert«.

Es existierte in diesem Stadtpark etwas, das nicht nur ein flüchtiger Augenblicksreiz war: Paulownien, Bäume, die Paul Celan ob seines Vornamens wie von selbst zu sich in Beziehung setzte. In Bachmanns Roman Malina, geschrieben nach Celans Tod, heißt es in einem Traum, der nach einer bewegten Geschichte die Vergangenheit wieder einholt: »Sei ganz ruhig, denk an den Stadtpark, denk an das Blatt, denk an den Garten in Wien, an unseren Baum, die Paulownia blüht. Sofort bin ich ruhig, denn uns beiden ist es gleich ergangen.«

In welcher Weise der Stadtpark schon damals, im Mai und Juni 1948, für sie »die ganze Welt« war? Später konnten sie alles besser deuten als am Ort des Geschehens selbst, da war vieles offener, widersprüchlicher, spielerischer. Es gibt einen Brief Ingeborg Bachmanns an ihre Eltern vom 17. Mai 1948, der in seinem lockeren, durchaus auch koketten Ton überrascht: »Gestern noch unruhige Besuche bei Dr. Löcker, Ilse Aichinger, Edgar Jené (surrealistischer Maler), wo es sehr nett war und ich den bekannten Lyriker Paul Celan etwas ins Auge fasste.« Und drei Tage später schrieb sie, wieder an die Eltern: »Heute hat sich noch etwas ereignet. Der surrealistische Lyriker Paul Celan, den ich bei dem Maler Jené am vorletzten Abend mit Weigel noch kennenlernte und der sehr faszinierend ist, hat sich herrlicherweise in mich verliebt, und das gibt mir bei meiner öden Arbeiterei doch etwas Würze. Leider muss er in einem Monat nach Paris. Mein Zimmer ist momentan ein Mohnfeld, da er mich mit dieser Blumensorte zu überschütten beliebt.«

Dieses Mohnfeld war mehr als ein bloßes Ornament. Der Mohn steht für alle möglichen Spielarten des Vergessens und ist für Celan ein zentrales Motiv. Er findet sich gleich im Titel seines offiziell ersten Gedichtbands Mohn und Gedächtnis aus dem Jahr 1952, und die Zeile »Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis« stammt aus dem Gedicht »Corona«, das 1948 in Wien geschrieben worden ist. Es hat erkennbar etwas mit der Beziehung zu Ingeborg Bachmann zu tun, lässt aber einigen Raum für Interpretationen. Mohn und Gedächtnis – das ist eine Einheit von Gegensätzen, und es schwingen darin auf jeden Fall auch die Gegensätze mit, die es zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan gab.

Ingeborg Bachmann war es im Chaos der unmittelbaren Nachkriegszeit gelungen, von ihrem provinziellen Umfeld in Klagenfurt über Innsbruck und Graz für ihr Studium in die Metropole Wien vorzudringen. Die österreichische Hauptstadt war von Anfang an ihr Ziel und versprach eine geistige Weite, nach der sie sich schon früh gesehnt hatte: Ihre frühen Schreibversuche, von denen einige erhalten sind, künden allesamt davon. In der Literatur verhieß Wien eine Öffnung – gerade für eine Maturantin, deren Schulabschluss fast genau mit dem Kriegsende zusammenfiel. Germanistik belegte Ingeborg Bachmann allerdings, zusammen mit Psychologie, nur als Nebenfach, das Gedichteschreiben begriff sie früh als eine äußerst intime Angelegenheit. Ihr Hauptfach war ab dem Wiener Wintersemester 1946 / 47 Philosophie. Hier stürzte sie sich in die verschiedensten Fragestellungen. Ihr wichtigster Professor war zunächst Alois Dempf, der von der Theologie her kam, und auch die Existenzphilosophie Martin Heideggers interessierte sie. Zudem versuchte sie, sich in der literarischen Szene Wiens umzutun. Dass sie im Mai 1948 dann bei dem arrivierten »surrealistischen Maler« Edgar Jené verkehrte, zeigt, dass ihr das ziemlich schnell gelungen war. Auf den Fotos dieser Zeit sieht sie recht selbstbewusst aus, nicht unbedingt wie ein ängstliches Mädchen aus der Provinz, sondern wie eine, die weiß, was sie will. Sie war zwar auf den ersten Blick nicht von landläufiger Schönheit, keine, die durch ihr Äußeres sofort auffiel. Aber sie war stolz auf ihre Zähne: Sie waren immer strahlend weiß. Dass etwas Besonderes an Ingeborg Bachmann war, sah man vor allem an ihren Augen. Und ihr war das bewusst – viele, die sie kannten, erinnern sich daran. Sie verzichtete auch in späteren Jahren oft darauf, ihre Brille mit der hohen Dioptrienzahl aufzusetzen.

Paul Celans Weg nach Wien war ein gänzlich anderer als der Bachmanns, die Verwandte in der Stadt hatte. Celans Eltern waren in einem ukrainischen Straflager umgebracht worden. Als seine Heimatstadt Czernowitz auf unabsehbare Zeit sowjetisch geworden war, schlug er sich in die rumänische Hauptstadt Bukarest durch. Und als auch dort der Stalinismus übermächtig wurde, versuchte er, sich auf den Weg nach Wien zu machen. Der wochenlange Fußmarsch in die österreichische Hauptstadt war lebensgefährlich, viele rumänische Juden, die wie er zu diesem Zeitpunkt fliehen wollten, wurden an der Grenze zu Ungarn festgenommen oder erschossen. Celan suchte den Kontakt zu ungarischen Fluchthelfern, die ihn gegen Geld Richtung Budapest lotsten. Am 17. Dezember 1947 erreichte er schließlich Wien, als einer der unzähligen Versprengten, die in Europa unterwegs waren. Celan verbrachte einige Tage in einem Lager in der Arzbergerstraße, bevor er in der Pension Pohl in der Rathausgasse unterschlüpfte.

Der Celan jener Wochen kommt in einem Kriminalroman vor, den seine Freunde Milo Dor und Reinhard Federmann 1954 geschrieben haben. Trotz des fiktiven Charakters des Buches, das Internationale Zone heißt, ist es ein atmosphärisch wichtiges Zeugnis. Die Autoren gehen sehr realistisch vor, sie trauen vor allem ihrem Augenschein. Und zwischen all den Freddies, Kubarews und Kostoffs, Schmugglern und Kriminellen, taucht eine Figur auf, die Petre Margul heißt und ein unverkennbares Vorbild hat: »Petre Margul, Flüchtling, Journalist und Dichter, strolchte verloren über die abendliche Ringstraße. Um diese Stunden verließen Tausende Angestellte, kleine Verkäuferinnen und Stenotypistinnen ihre Büros und Läden, die Straße war voll eilig wehender Sommerkleider, Geschwätz, Gelächter und klappernder Schuhe. Ein Hauch von der kindlichen Freude des Schulschlusses flog über die Gehsteige. Es war das wiedergewonnene Leben nach einem heißen Tag; ein Leben, das Petre Margul nichts anging. Er war hungrig und verzweifelt. Die letzte Dollarreserve, die er unter Lebensgefahr auf der Flucht aus Rumänien herübergeschmuggelt hatte, war vor drei Tagen zu Ende gegangen. Seitdem hatte er in der Pension, in der er wohnte, nur mehr gefrühstückt. Aber morgen musste er zahlen.«

»Der Wirklichkeit eine traumhafte Perspektive geben«: Paul Celan in Wien, 1948

© Deutsches Literaturarchiv Marbach (DLA-Marbach): Schulda-Müller 1948

Der Serbe Milo Dor war Celan durch die gemeinsame osteuropäische, slawische Herkunft verbunden, und die Beschreibung jenes Petre Margul, jenes Celan zum Verwechseln ähnelnden aus Rumänien geflohenen Mannes, ist die Beschreibung eines Freundes – sie zeigt einen Dichter, der sich etwas weltfern im Milieu der Schmuggler und Schieber wiederfindet und sich darin durchschlagen muss. Vieles gerät durcheinander in diesen Jahren, die Verhältnisse verschieben sich, und die Biographien bekommen eine Dynamik, die unvorhersehbar gewesen ist. Celans Erfahrungen hatten mit denjenigen Ingeborg Bachmanns fast nichts zu tun.

Es ist bei alldem erstaunlich, wie schnell Celan in der literarischen Szene Wiens Fuß fasste. Wenn Ingeborg Bachmann nach ihrer ersten Begegnung von ihm als von einem »bekannten Lyriker« spricht, wirft das ein Licht darauf, wie der fremde, aus dem fernen Czernowitz nach Wien gelangte Celan wahrgenommen wurde. Mit einer Empfehlung Alfred Margul-Sperbers, des Doyens deutschsprachiger Literatur in Bukarest, suchte er nach seiner Ankunft in Wien noch im Dezember 1947 die Redaktion des Plan auf, am Opernring 19 im ersten Stock. Und der Redakteur dieser Avantgardezeitschrift, Otto Basil, sah für das Januarheft 1948 dann gleich siebzehn Gedichte von Celan vor. Kaum war Celan also in Wien angelangt, erfolgte bereits ein prominenter Auftritt in der dortigen Öffentlichkeit. Der Plan hatte seine Redaktion direkt über der Agathon-Galerie, und dort freundete sich Celan mit dem surrealistischen Maler Edgar Jené an. Celans lyrische Verträumtheit und Ernsthaftigkeit, seine gesamte Ausstrahlung erregten Aufsehen. Man sieht noch deutliche Spuren davon an der Figur des Petre Margul, die Milo Dor und Reinhard Federmann in ihrem Roman auftreten lassen: »Petre Margul lehnte sich bequem zurück und schloss halb die Augen. Seit seiner Kindheit war es eine seiner Lieblingsgewohnheiten, Dinge, deren Anblick er genießen wollte, durch die Wimpern zu betrachten. Das hieß der Wirklichkeit eine traumhafte Perspektive zu geben.«

Celan war sofort mittendrin. Er nahm sogar an einer Ausstellung teil, die am 24. März 1948 in der Agathon-Galerie eröffnet wurde und sich »1. Surrealistische Ausstellung in Wien« nannte, und er beteiligte sich ausdrücklich als bildender Künstler. In der Rezension der Österreichischen Zeitung, die der Künstler Arnulf Neuwirth schrieb, schnitt Celan, der allgemein als Dichter bestaunt wurde, allerdings schlecht ab: »Über Paul Celans Abstecher (soll man die mit zwei Reißnägeln auf ein Blatt Papier genagelte Augenmaske als Werk bezeichnen?) wollen wir hinwegsehen.« Die Episode zeigt immerhin, wie Celan in Wien integriert wurde. Kurz nach der Ausstellungseröffnung der Wiener Surrealisten, am 3. April 1948, fand auch eine Lesung Celans in der Agathon-Galerie statt, im Rahmen einer Veranstaltung mit surrealistischer Lyrik. Die befreundeten Wiener Künstler suchten sogar nach Geldgebern, um einen Gedichtband von ihm zu finanzieren, und sein Band Der Sand aus den Urnen erschien dann tatsächlich im Verlag von A. Sexl, nachdem der Dichter im Sommer nach Paris übergesiedelt war. Wegen etlicher Druckfehler und allzu kitschiger Illustrationen ließ Celan das Buch jedoch bald einstampfen; Der Sand aus den Urnen gilt deshalb offiziell nicht als sein Debüt.

Auch Ingeborg Bachmann wollte mittendrin sein. Neben dem Philosophiestudium setzte sie ihre literarischen Versuche fort, und der wahrscheinlichste Weg des Erfolgs, das muss sie rasch erkannt haben, führte über Hans Weigel. Der Wiener Jude, der von 1938 bis 1945 in die Schweiz emigriert war, kehrte sofort nach Kriegsende zurück und wurde zu einem entscheidenden Strippenzieher im Literaturbetrieb. Der Kreis von Autoren, den Weigel im Café Raimund um sich scharte, hatte einen dezidiert »jungen« Charakter, es ging um Bewegung, um etwas Neues, und Weigel betonte dabei entschieden den literarischen und unpolitischen Impetus – wobei die Schnittmenge zwischen »unpolitisch« und »antikommunistisch« in dieser Zeit relativ groß war. Als umtriebiger Literatur-Magnat war er in der Lage, Veröffentlichungsmöglichkeiten und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Von 1951 bis 1956 gab er den einflussreichen jährlichen Almanach Stimmen der Gegenwart heraus, in dem er »im Auftrag der Gesellschaft für Freiheit der Kultur« meist noch unbekannte Autoren vorstellte, aber er bewegte sich auf mehreren Bühnen gleichzeitig. Am 5. September 1947 fand die Premiere der von Weigel verantworteten Revue Seitensprünge im Theater in der Josephstadt statt. Vor der Aufführung bat ihn eine schüchtern wirkende, aus Kärnten stammende und sich als Journalistin ausgebende Studentin um ein Interview, das nie erschien. Dies war der Beginn der intimen Beziehung zwischen Weigel und Ingeborg Bachmann. Sie scheint das Milieu ihrer ersten Wiener Monate genau studiert zu haben. Das Thema der »Seitensprünge«, wie der Titel jener Revue lautete, prägte das Verhältnis zwischen Weigel und Bachmann bis zum absehbaren Schluss.

Ingeborg Bachmann 1945, im ersten Semester

© Aus dem Nachlass zur Verfügung gestellt von Isolde Moser / Dr. Heinz Bachmann, Ingeborg Bachmanns Erben: (N.N.)

Als sich Ingeborg Bachmann und Paul Celan am Abend des 16. Mai 1948 kennenlernten, war er also ein bereits viel bestaunter Lyriker und sie die Geliebte eines einflussreichen Literaturfunktionärs – der sich allerdings zu diesem Zeitpunkt gerade für ein Stipendium nach New York aufmachte. Dass sie Celan »etwas ins Auge fasste«, hatte sicher mit seiner ganz spezifischen poetischen Aura zu tun, einer Phantasmagorie des verschwundenen Habsburgerreichs, einem verloren gegangenen Charme. In den lyrischen Texten Ingeborg Bachmanns aus dieser Zeit spürt man eine Sehnsucht, die dem entsprach. Ihre erste Veröffentlichung in Wien waren vier Gedichte, die im Frühjahr 1948 in der ersten Nummer der Zeitschrift Lynkeus. Dichtung Kunst Kritik erschienen. Sie trugen keinen Titel, sie schlugen einen anderen Ton an als den leichtfüßigen in den Briefen an die Eltern. Sie bewegten sich in einer lyrischen Tradition, die etwas Schwerblütiges, Jugendlich-Hofmannsthal’sches als Leitlinie hatte:

Es könnte viel bedeuten: wir vergehen,

wir kommen ungefragt und müssen weichen.

Doch dass wir sprechen und uns nicht verstehen

und keinen Augenblick des anderen Hand erreichen,

zerschlägt so viel: wir werden nicht bestehen.

Schon den Versuch bedrohen fremde Zeichen,

und das Verlangen, tief uns anzusehen,

durchtrennt ein Kreuz, uns einsam auszustreichen.

An das Vergänglichkeits-Motiv Hofmannsthals, an den Gestus des wissenden Jünglings wird hier so nahtlos angeknüpft, dass es wie eine Stilkopie wirkt. Es ist der lyrische Hintergrund, vor dem sich die Begegnung mit Paul Celan abspielen wird, und das wird auch poetische Folgen haben. Dass ein solches Gedicht persönliche Erlebnisse wie die Liaison mit dem achtzehn Jahre älteren Hans Weigel mit transportieren möchte, ist durchaus denkbar. Ästhetisch kann man es aber ziemlich genau zwischen Hans Weigel und Paul Celan verorten, und das ist keineswegs ein Zufall.

Celans Hintergrund war ein anderer. Und das wird besonders deutlich, wenn man das einzige direkte Zeugnis betrachtet, das von jenem geheimnisvollen Frühling zwischen Celan und Bachmann existiert. Es ist die Abschrift eines Gedichts, das Celan mit dem Datum »23. Mai 1948« Bachmann widmete:

INÄGYPTEN

Du sollst zum Aug der Fremden sagen: Sei das Wasser.

Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen.

Du sollst sie rufen aus dem Wasser: Ruth! Noemi! Mirjam!

Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst.

Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden.

Du sollst zu Ruth und Mirjam und Noemi sagen:

Seht, ich schlaf bei ihr!

Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken.

Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam und Noemi.

Du sollst zur Fremden sagen:

Sieh, ich schlief bei diesen!

In diesem Gedicht ist das Leitmotiv von Celans künftiger Beziehung zu Ingeborg Bachmann angeschlagen. Es beschreibt das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Welten, eine Anziehung und eine Abstoßung, die immer wieder neu geklärt werden muss. Ruth, Noemi und Mirjam sind alttestamentarische Namen, es geht um das jüdische Exil – im Alten Testament steht dafür konkret das Land Ägypten. Ruth Noemi lauteten jedoch auch die Vornamen einer Freundin Celans in Czernowitz. Er lädt das frühe ägyptische Exil seines Volkes mit seinen eigenen Erfahrungen auf. Er nennt im Duktus der Gebote Moses’ jüdische Frauennamen, aus verlorener Zeit, und stellt ihnen jetzt in Wien die »Fremde«, die Nichtjüdin, gegenüber. Die Fremde, durch die Widmung real als Ingeborg Bachmann erkennbar, nimmt das Vermächtnis der jüdischen Freundinnen auf und wird für Celan zum neuen Medium seiner Sprache.

Diese Sprache war eine andere als die herrschende. Celan, der die Lager überlebt hatte, beschäftigten zwangsläufig die Fragen, die sich der Kunst jetzt, nach den Gräueltaten der Nationalsozialisten, neu stellten, und in Wien, im deutschen Sprachbereich, spürte er dies umso stärker. Er stieß überall auf die Zeugnisse des weiter existierenden Antisemitismus, der weiter existierenden nationalsozialistischen Ideologie. Und dies umso mehr, als die Österreicher es schafften, sich als Opfer des NS-Regimes zu gerieren. Wien konnte für Celan keine Heimat sein. Der erträumte Mittelpunkt der alten k.-u.-k.-Monarchie, die polyglotte Metropole, die Ost und West miteinander verbindet und in einem Vielvölkergemisch die Erfahrungen aus seiner am östlichen Rand gelegenen Heimatstadt Czernowitz urban und weltoffen fortsetzen könnte, erwies sich als Chimäre. Celan stieß auf die alten Nazisprüche, und wie sie hinter süßlich-galanten Causerien am Wirtshaustisch plötzlich aufbrechen konnten, wird er des Öfteren erlebt haben. In Wien wurde nicht das gesprochen, was er als die Sprache seiner Mutter bewahren wollte. Er blieb nur ein halbes Jahr. Aber wenige Wochen bevor er sich nach Paris aufmachte, lernte er Ingeborg Bachmann kennen – als einen anderen Widerpart, als eine »Fremde«, die seine deutsche Sprache auch in der neuen zeitgeschichtlichen Situation möglich machen könnte.

Ingeborg Bachmann musste wohl ahnen, dass sie hier mit etwas konfrontiert wurde, dem sie womöglich nicht gewachsen war. Aber sie war auf der Suche nach etwas ganz anderem als das, was ihr vorgezeichnet schien. Sie wollte Grenzen überschreiten, nicht nur aus der Erfahrung heraus, dass sie im Dreiländereck Österreich-Slowenien-Italien aufgewachsen war und diese Grenzen etwas auslösten. Nach Wien kam sie auch deshalb, um innere Grenzen zu überschreiten, und sie stieß auf ein urbanes Terrain, in dem sie sich ausprobieren konnte. Einer dieser Probeläufe war Hans Weigel. Er selbst hat nahegelegt, seinen Roman Unvollendete Symphonie aus dem Jahr 1951 als ein Zeugnis dafür zu lesen – im Nachwort zu einer späten Neuausgabe 1991 bezeichnete er ihn als einen Schlüsseltext für seine Beziehung zu Ingeborg Bachmann.

Weigel benutzt in seinem Roman einen formalen Kniff, und darin liegt die Tücke. Das Buch ist aus der Perspektive einer jungen, künstlerisch orientierten, katholisch-österreichischen Frau geschrieben ‒ in Ich-Form ‒, die eine Beziehung zu einem viel älteren, während der Nazizeit emigrierten Wiener Juden eingeht. »Ich bin so wenig, du bist so viel, du bist so wichtig«, schreibt die Frau an ihren imaginierten Geliebten, der im Roman Peter heißt. Das ist zwar eindeutig eine krude Männerphantasie, in der der Autor Weigel, der unschwer hinter diesem »Peter« zu erkennen ist, sich selbst narzisstisch spiegelt, doch atmosphärisch schwingt dabei etwas mit. Man merkt das Bestreben, direkte autobiographische Züge zu verwischen (die junge Frau ist im Roman zum Beispiel bildende Künstlerin), man merkt bei aller vorgetäuschten Nonchalance die Selbststilisierung des Autors, aber die Unvollendete Symphonie sagt indirekt schon auch etwas über die junge Ingeborg Bachmann aus.

Die junge Frau, die im Roman in den Bann des älteren Bohemiens gerät, muss sich seiner Lebensweise stellen – und es ist erkennbar, dass das nicht reibungslos geschieht. Die Protagonistin sehnt sich nach Leichtigkeit und Leben, und sie genießt es, in etwas hineingezogen zu werden, was sie damit verknüpfen kann – aber ihre Gefühle scheinen um einiges schwerer zu wiegen. Einmal lässt der Autor sie folgendermaßen reflektieren: »Es ist mir klar gewesen, dass es so nicht dauern kann, aber vielleicht ist es gut und nötig so – habe ich gedacht –, man muss wohl durch alles das hindurchgegangen sein. Du, um so viel älter, hast einen solchen Vorsprung an Erleben vor mir, dass ich dich nur einholen kann, wenn ich nicht nacheinander, sondern durcheinander möglichst viele Begegnungen und Schicksale absolviere. Ich werde einmal auftauchen daraus, reicher geworden und ebenbürtig. Denn du, Peter, du bist in all dem gewesen, als dein Geschöpf hab ich’s erlebt und um deinetwillen.«

Es ist offenkundig, dass sich Hans Weigel hier seine Ideal-Ingeborg-Bachmann erschreibt. Wenn man nach einem realen Kern hinter seinen Phantasien sucht, werden die Zwischenräume schillernd. In einem Punkt ist diese junge Schreiberin im Roman Weigels sicher wirklich »sein Geschöpf«: Sie schreibt durch und durch in seinem Stil. Doch dass der Autor damit auch etwas in der jungen Ingeborg Bachmann traf, ist nicht ganz auszuschließen. Es ergab aber auf keinen Fall ein vollständiges Bild. Ingeborg Bachmann war zweifellos viel facettenreicher. Als reale Person formulierte sie jedenfalls um einiges frecher als ihre Wiedergängerin in Weigels Roman. Als er in jenem Frühling 1948 in die USA aufgebrochen war, schrieb sie ihm gleich: »Ich habe jetzt ganz wirklich einen vierzigjährigen Mann, ach ich bin sehr glücklich, ich bin ganz verlegen, beinahe ein bisschen verliebt, obwohl mir das mit meinen Jahren nicht gut stehen kann. Hast du mich verstanden: ich hab dich lieb, ich h. (Platz sparen).«

Derlei Sätze führten Bachmanns Biographen Joseph McVeigh, der als Erster ausgiebig aus den Briefen Bachmanns an Weigel zitieren durfte, dazu, sie als »enthusiastische Liebesbriefe« zu charakterisieren – sie hätten dabei gleichermaßen dem Förderer und Erwecker sowie der Metropole Wien gegolten. Allerdings ist bei diesem »Enthusiasmus« nicht ganz zu unterschätzen, wie viel Rollenprosa mit dabei war. Es gibt schon in der Frühzeit etliche Fährten, die Ingeborg Bachmann auslegte und gleichzeitig wieder unkenntlich machte. Sie gingen ein in ein privates, aber bald auch literarisch-ästhetisches Koordinatensystem, das eigenen Gesetzen gehorchte und sich von realen autobiographischen Fakten spielerisch mal mehr, mal weniger entfernte. Amüsant ist es allemal, wenn Ingeborg Bachmann im Mai 1948, also zur selben Zeit, als sie jenen vermeintlichen Liebesbrief an Hans Weigel in die USA schickte, an ihre Eltern in Klagenfurt schreibt, dass sie auf einer Party »den bekannten Lyriker Paul Celan etwas ins Auge fasste«. Sie spielte gern – in Briefen an Weigel, in Briefen an ihre Eltern –, aber sie überspielte damit vielleicht auch etwas, was ihr nicht ganz geheuer war. Die weitere Entwicklung lässt darauf schließen, dass die Anstrengung, immer keck sein zu sollen, sie mit der Zeit überforderte – die Rolle also, die sie bei Hans Weigel gezwungen war zu spielen. In der weiblichen Ich-Figur bei Weigel scheinen gelegentlich tiefer gehende Sehnsüchte auf, und das wurde wohl nicht ganz ohne konkrete Wahrnehmungen phantasiert.

Die Szene ist auf jeden Fall sehr aufgeladen: Kaum reiste Weigel, mit dem Ingeborg Bachmann seit einem halben Jahr mehr oder weniger lose liiert war, in die USA ab, begann sie ein Verhältnis mit Paul Celan. Ob hier ein anderer Ton angeschlagen wurde? Auch Celan konnte keck sein. Es ist aber anzunehmen, dass das auf eine etwas andere Weise geschah als bei Weigel. Celan war zwar ebenfalls einige Jahre älter als Ingeborg Bachmann, aber er war eher ein älterer Bruder als eine Vater-Imago. Und er schrieb Gedichte, die einer vollkommen anderen Ästhetik folgten. Dafür war Bachmann, wie ihre eigenen Verse zeigen, sehr empfänglich. Sie stieß bei ihm auf eine Möglichkeit jenes hohen, ernsten, zeitgenössischen lyrischen Sprechens, nach dem sie selber suchte. Und Celan stammte aus einem fernen, orientalisch anmutenden Land, einem Märchenland, mit Klängen und Späßen, die etwas anderes berührten. In den spärlichen konkreten Erinnerungen, die es an Celan gibt, tauchen manchmal Hinweise auf etwas Rauschhaftes auf, auf Gesang und Tanz, auf kommunistische Lieder und mittelalterliche Landsknechtsstanzen. Später wird Celan in Texten Ingeborg Bachmanns in verheißungsvoll fremden Figuren aufscheinen, wie ein Prinz aus einer Landschaft der Sehnsucht. Kein Kontrast könnte größer sein als derjenige zu jener Art Celan-Figur, die abrupt in Hans Weigels Unvollendeter Symphonie auftaucht: »Er ist plötzlich dagewesen, in unsere Runde eingebrochen, ein wüster Geselle und Rebell, laut, lärmend, unbekümmert, rücksichtslos.« Da ahnte Weigel wohl, dass es etwas gab, an das er nicht heranreichte.

Die sechs gemeinsamen Wochen in Wien blieben für Bachmann und Celan ein Mirakel, eine Leuchtschrift, nicht genau zu entziffern. Celans Gedicht über die »Fremde«, über die Frau, die anders ist als diejenigen, die er bisher kannte, ist die einzige sichere Spur, die ins Zentrum dieser sechs Wochen führt. Sie sollten auf unerwartete Weise weiterwirken. In den Momenten, in denen die beiden später noch einmal diese Anfangsgefühle evozierten, wird vor allem eine Ungewissheit deutlich, eine Unsicherheit. Um Weihnachten 1948, ein halbes Jahr nachdem Celan aus Wien weggegangen war, entwarf Bachmann einen nicht abgesandten Brief an ihn: »Ich weiß noch immer nicht, was der vergangene Frühling bedeutet hat.«

Sie wollte bewusst mit verschiedenen Stimmen sprechen. Sie war zweiundzwanzig Jahre alt, zum Teil spielte sie Theater, zum Teil probierte sie aus, welche Stimmen zu ihr passten, und einige Monate nach der Begegnung mit Celan schien sie sich zu fragen, ob darunter auch eine innere Stimme verborgen war, die andere besser nicht hören sollten. Sie muss jedenfalls schnell gemerkt haben, dass die Liaison mit Celan nicht nur ein Geplänkel war. Aber wie sie das für sich registrierte, ist wohl charakteristisch. Eine gewisse Andeutung kann man hinterrücks in einem Brief an Hans Weigel nach New York finden, in dem sie mit ihrer Weigel-Stimme sprach: Sie sei mittlerweile kein »junger Aff« mehr und werde ihm nach seiner Rückkehr »gleich meine gefestigte Lebensanschauung ins Gesicht schleudern oder besser ins Gesicht küssen und garnicht abwarten, ob Du willst oder nicht«.

Bald war es so weit. Weigel kehrte zurück, und Celan lebte längst in Paris. Es war zwar unverkennbar richtig, dass Bachmann kein »junger Aff« mehr war, aber die Privilegien, die sie durch Weigel genoss, waren auch nicht von der Hand zu weisen. Wien wirkte wie ein Ziel, das erreicht worden war. Zwischen ihrer Ankunft im Herbst 1946 und dem Herbst 1948 war einiges passiert, Bachmann hatte nun den Status einer interessanten jungen Autorin und war Protegé eines wichtigen Akteurs im Literaturbetrieb. Sie sah Wien durchaus mit anderen Augen als Celan, und Wien und Weigel bildeten dabei eine Einheit, die einen gewissen Charme hatte, dem sie sich nicht unbedingt gleich entziehen wollte. Einige Passagen in Weigels Unvollendeter Symphonie lassen erahnen, dass von ihm so etwas wie ein Sog ausgehen konnte. Der Jude Weigel, der aus seiner Heimatstadt fliehen musste, beschreibt nach seiner Rückkehr in diesem Roman nämlich umso eindringlicher die Eigenart der kapriziösen, widerspenstigen, bösartigen und hinreißenden Wiener Melange. So fragt ein Unbeteiligter, nach einem Fest, auf dem man improvisierte Lieder mit schmelzender Klavierbegleitung und noch schmelzenderen Texten zu hören bekam, ob das alles nicht »grässlich« sei, und die Ich-Erzählerin im Roman lässt die Hans-Weigel-Figur in direkter Rede antworten: »Natürlich ist’s grässlich. So grässlich wie ein Sonnenuntergang mit seiner Orgie von Rosarot und Himmelblau. Genau an der Grenze, wo Erhaben und Grässlich ineinanderfließen. So grässlich wie der Wein, von dem wir Magenweh und Sodbrennen bekommen und der uns zu Tieren macht. So grässlich wie dieses ganze Land, das einzige, in dem man leben kann. Warum tun wir uns so schwer auf der Suche nach einer offiziellen Nationalhymne? Weil wir ja schon eine ganze Serie von Nationalhymnen haben. Die erste, größte uns ewige: ›O du lieber Augustin, alles is hin.‹ Der Sänger, der durch die heitere Weise seiner Feststellung, dass alles hin sei, diese Feststellung aufhebt. Erst wenn jemand in diesem Land mit Erfolg behauptet: ›Es ist alles in Ordnung‹, ›Alles funktioniert‹, dann ist alles hin.«

Für Paul Celan hingegen war schnell klar, dass Wien nur eine Durchgangsstation sein konnte. Ein Nachhall davon findet sich in Milo Dors und Reinhard Federmanns Roman Internationale Zone: »Es war ein schöner Juniabend, und ein leichter Luftzug umwehte Petre Margul, als er mit einem kleinen Handkoffer die Mariahilfer Straße hinaufging. Er schritt gemächlich aus, weil er müde war; müde von der Hitze des Tages, die sich in dem Asphalt gestaut hatte und nun langsam ausströmte, müde von den vielfältigen Gesichtern, Farben und Geräuschen, die verworren an seine Sinne drangen, und von den chaotischen Bildern der Geschehnisse, die durch seine Erinnerung zogen. Er liebte keine Abschiedsszenen, darum hatte er Kyra gesagt, er werde erst morgen abreisen. Wahrscheinlich würde sie Blumen kaufen oder irgendein anderes kleines Geschenk. Aber er würde nicht mehr da sein, und es war besser so. Wenn sie ihn zum Abschied umarmt und mit ihrem dunklen, warmen Blick angesehen hätte, wäre er vielleicht noch schwach geworden und hiergeblieben, einer Beziehung ausgeliefert, die seine Entschlusskraft lähmte, ebensosehr wie die bittersüße Atmosphäre der Fäulnis, die über dieser ganzen großen trägen Stadt lag.«

2Partisan der Poesie.

Celans Anfänge: Czernowitz und Bukarest

Eines ist sicher: Der junge Celan lebte hinter einer Wand aus Kastanien. Schon mit etwa zwanzig Jahren, noch vor dem Beginn der geschichtlichen Katastrophen, schrieb er einen Vers, mit dem er sich seine überschaubare, behütete Kindheitslandschaft zurückholte: »Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.« Der Titel des Gedichts lautet »Drüben«. Die Kastanien im Garten und auf der Straße bildeten eine grün wuchernde Grenze zwischen dem Elternhaus und der Außenwelt; in der Erinnerung erschien diese Szenerie wie eine Zeitkapsel, die in sich verschlossen war – kurz danach war sie auch aus der Geschichte verschwunden: Celans Heimatstadt Czernowitz, bis 1918 die Hauptstadt des habsburgischen k.-u.-k.-Kronlandes Bukowina, direkt an der Grenze zum russischen Zaren, gab es nach 1945 nicht mehr.

Als Paul Celan am 23. November 1920 geboren wurde, gehörte Czernowitz bereits zu Rumänien. Im historischen Abstand wirkt diese mehrfach den Wirrungen der Geschichte ausgesetzte Vielvölkerstadt in eine mythische Zone entrückt, in etwas Nicht-Wirkliches. Sie hatte mit der Realität, die Celan in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Wien vorfand, nichts zu tun. Die historische Situation, in die Celan hineinwuchs, ist atmosphärisch heute kaum mehr nachvollziehbar.

Bei Paul Celan liegt vieles im Dunkeln: Je mehr man über ihn weiß, desto mehr schwinden die Gewissheiten. Das fängt mit seinem Geburtshaus an. 1945 fiel Czernowitz an die Sowjetunion, die Stadt lag jahrzehntelang in einem militärischen Sperrbezirk an der Grenze zu Rumänien. Erst seit der Ausrufung des unabhängigen Staates Ukraine im Jahr 1991 kann man dorthin reisen, und damit wurde ein neues Kapitel für die Stadt aufgeschlagen. Sie heißt jetzt »Tscherniwzi«. An der Hauptstraße wurde bald ein Denkmal von Paul Celan aufgestellt, dem man allerdings ansieht, dass der Bildhauer kurz vorher womöglich noch Lenin- oder Stalin-Büsten geschaffen hatte. Und auch das Haus mit der Adresse Saksaganski-Gasse Nr. 5, das man als Celans Geburtshaus ausfindig gemacht hatte, zeigte schnell alle Zeichen dieser neuen Erinnerungskultur. An der Fassade ist eine Skulptur angebracht, über der Eingangstür schwingt sich ein malerisch aufgeschlagenes Buch in höhere Sphären.

Die Saksaganski-Gasse Nr. 5 hat eine schmucke Jugendstilfassade und hebt sich dadurch auffällig von den umliegenden Häusern ab – ein beliebtes Fotomotiv, das alle Anzeichen des Habsburgischen und Dichterischen in sich vereint. Im Jahr 2007 kam es allerdings zu einer Irritation. Edith Hubermann, eine in Israel lebende Cousine Celans, besuchte ihre Heimatstadt und bestritt, dass es sich hier um das Haus handle, in dem der Lyriker die ersten dreizehn Jahre seines Lebens zugebracht hatte. Sie habe als Fünfjährige mit dem jungen Celan gespielt, dabei seien sie mühelos aus niedrigen Fenstern geklettert und in den Hof gestiegen. Auf das Haus Nr. 5 in der Gasse, die früher »Wassilkogasse« hieß und dann nach einem Begründer ukrainischer Schauspielkunst umbenannt wurde, kann das nicht zutreffen. Wohl aber auf das Nachbarhaus, Nr. 3, das viel unscheinbarer ist. Und auch was man über die Wohnverhältnisse der Familie Celans weiß, passt hier viel besser: drei enge Zimmer für fünf Leute, im dunklen Erdgeschoss zum Hof hin.

Frau Hubermann war sich sicher: Celan wuchs in dem Haus auf, das heute die Adresse Saksaganski-Gasse 3 hat. Es ist als Fotomotiv allerdings nicht so tauglich. Die Tür zum Hinterhof ist mit schwarzem Leder beschlagen, gegen Kälte und Zugluft. Und im Hof selbst sieht man auf den niedrigen Fensterbrettern Kakteen, die gegen ihr allmähliches Grauwerden ankämpfen, dahinter einen bereits grau gewordenen Vorhang. Celans Familienhintergrund – man lebte eher von der Hand in den Mund – scheint mit diesem Ensemble plastisch zu werden. Das schönere Nebenhaus wird natürlich offiziell immer noch als Celans Geburtshaus geführt, es fehlen Beweise. Peter Rychlo, der Czernowitzer Celan-Forscher, hält es aber sehr gut für möglich, dass sich im Zuge der Umbenennungen der Straßen gelegentlich auch die Hausnummern geändert haben, dass ein Eckhaus plötzlich einer anderen Straße zugeordnet worden sei. Das passt auf merkwürdige Weise zu Celans Biographie und ihrer Rezeption. Lange Zeit wusste man fast nichts. Doch je mehr man über ihn erfährt, desto mehr verschwimmt sein Bild.

Die Bevölkerungsstruktur in der mythischen Ära von Czernowitz, zur Zeit der Habsburgermonarchie, war hochkompliziert, eine Mischung verschiedenster Völkergruppen, und auch in der Kindheit und Jugend Celans in den zwanziger und dreißiger Jahren war das noch so. 1867, mit der Judenemanzipation, hatte ein Zeitalter begonnen, das »das goldene« genannt wurde: Sechzig Prozent der Stadtbevölkerung waren Juden in dieser Stadt, die ansonsten aus lauter Minderheiten bestand. Unter den mehr als hunderttausend Einwohnern gab es neben Rumänen, Ukrainern, Polen und Deutschen auch kleinere Minderheiten wie Huzulen oder Lipowaner. Dass die Umgangssprache Deutsch war, lag nicht an den zehn Prozent Deutschen – schwäbischen Einwanderern, die in der bäuerlichen Vorstadt Rosch wohnten. Es lag an den Juden: Sie waren die treibende Kraft des wirtschaftlichen Aufschwungs, sie wohnten in der Innenstadt und hatten dort ihre Geschäfte. Mit der rechtlichen Gleichstellung 1867 war für die Juden der Anreiz, sich zu assimilieren und Deutsch zu sprechen, noch größer geworden; nur die einfacheren Schichten sprachen noch Jiddisch.

Leo Antschel-Teitler, der Vater von Paul Celan, arbeitete als Makler im Brennholzhandel und war lange Zeit arbeitslos. In der Familie Antschel (oder »Ancel« in der rumänischen Schreibweise – das Anagramm »Celan«, mit der Betonung auf der ersten Silbe, bildete eine Bekannte des Dichters später daraus) wurde ganz selbstverständlich Deutsch gesprochen. Es war die Sprache des Aufstiegs, die Sprache des Bürgertums. Mit dem einfachen jüdischen Volk wollte man nichts zu tun haben. Deutsch war die Kultursprache aus dem achthundert Kilometer westlich gelegenen Wien, es war die Sprache Grillparzers, Hofmannsthals und Rilkes. Allerdings mischten sich die Idiome auf den Straßen von Czernowitz oft.

Für seine Dankesrede zum Bremer Literaturpreis 1958 hat Celan einige Formulierungen über seine Herkunft gefunden, die seither immer wieder zitiert werden: Er sprach über eine »nun der Geschichtslosigkeit anheimgefallene ehemalige Provinz der Habsburgermonarchie« und über eine Gegend, »in der Menschen und Bücher lebten«. Für das Selbstverständnis wesentlich war der Satz: »Das Erreichbare, fern genug, das zu Erreichende hieß Wien.« Nach dem Ersten Weltkrieg gehörte Wien einem anderen Reich an, Celans Stadt hieß nun rumänisch »Cernauti«. Die deutsche Sprache war jetzt von einer anderen, dominanten und staatstragenden Sprache eingeschlossen. Das führte zu einer besonderen Fixierung auf die Literatur, und ganz speziell auf die Lyrik. Es gab keinen Atem für einen Roman, für einen Großstadtroman gar. Das Lyrische war konzentrierter Ausdruck eines Lebensgefühls, Indikator für die kulturelle Atmosphäre: eine fremde, überreizte Welt. Hier konnten Orchideen wachsen. Hier konnten die Worte wie in einem künstlichen Treibhaus gedeihen. Die Lyrik war eine Art Gesellschaftsspiel in den Czernowitzer Wohnzimmern, in den bürgerlich-jüdischen Salons, sie gehörte dazu wie die Hausmusik. Viele aus der so herangewachsenen Czernowitzer Generation dichteten. Die Bibliothek von Karl Horowitz, dem Vater von Celans Jugendfreundin Edith, war für den jungen Poeten eine Fundgrube. Horowitz war Altphilologe und Germanist, und nicht nur »Bongs Goldene Klassikerbibliothek«, sondern auch Werke von Klabund, Heym oder Trakl lernte Celan hier kennen. Um Rilke trieben die Jugendlichen damals einen regelrechten »Kult«, wie Edith Horowitz-Silbermann in ihren Erinnerungen schreibt, Paul Celan habe damals immer wieder den »Cornet« oder Gedichte aus dem Stundenbuch vorgetragen.

»Kein ankerloses Tasten stört die Hand« – so lautet die erste Zeile in Celans Gesamtwerk. Seine frühen Gedichte sprechen im Ton des alten Wien, elegisch, voller Trauer und Verzicht. Über allem scheint eine schwere, mächtige Stimmung zu liegen, es herrscht eine dunkle Pracht – »ein starker Duft im Süden deiner Seele«. Noch in seinem Band Mohn und Gedächtnis aus dem Jahr 1952 sind Anklänge daran zu spüren. Und wie wenn Rilkes »Blaue Hortensie« Pate gestanden hätte, sind es bei Celan Blumen aller Art, die aufgerufen werden. Und manchmal, beim Endreim, klingt der Vers in jenem Konjunktiv aus, der eine besondere Rilke’sche Spezialität ist:

DIEFRÜHLINGSSCHÖNEN sind es nie, die Licht

umspielt. Sie leben, daß sie Finsternis erküre.

Die hellen Herzen holt der Nebelwicht,

daß jedes vor ihm seinen Tanz vollführe.

Es gab neben der altösterreichischen Tradition noch eine andere Bezugsgröße für den jungen Celan. Die Heranwachsenden aus den jüdisch-bürgerlichen Kreisen trafen sich in den dreißiger Jahren in der illegalen kommunistischen Jugendorganisation und sammelten für die »Rote Hilfe«. Der Kommunismus als utopisches Ideal und Leitvorstellung stand offenkundig in keinem Widerspruch zu den traditionellen kulturellen Werten: In einer Enklave wie Czernowitz, einem abgelegenen Experimentierfeld sozialer und ästhetischer Strömungen jenseits der kapitalistischen Gegenwart der Metropolen, schien eine solche Verbindung naheliegend zu sein.

Edith Horowitz (später Silbermann), die Jugendfreundin Celans aus sozial höher gestellten Kreisen, bringt in ihren Erinnerungen an den jungen Celan mehrere Aspekte zusammen, das Revolutionäre wie das Dichterisch-Empfindliche: »Gelegentlich wurde nicht nur diskutiert, sondern auch gesungen: Revolutionslieder wie ›Brüder, zur Sonne, zur Freiheit‹ oder Landsknechts-Lieder wie ›Vom Barrette weht die Feder‹ oder ›Flandern in Not, durch Flandern reitet der Tod‹. Zuweilen tanzten wir auch übermütig einen Gopak. Paul konnte sehr lustig und ausgelassen sein, aber seine Stimmung schlug oft jäh um, und dann wurde er entweder grüblerisch, in sich gekehrt oder ironisch, sarkastisch. Er war ein leicht verstimmbares Instrument, von mimosenhafter Empfindsamkeit, narzisstischer Eitelkeit, unduldsam, wenn ihm etwas wider den Strich ging oder jemand ihm nicht passte, zu keiner Konzession bereit. Das trug ihm oft den Ruf ein, hochmütig zu sein.« Und Ruth Kraft, eine Schauspielerin am jiddischen Theater und Celans wichtigste Czernowitzer Liebe, erinnerte sich viele Jahre danach: »Bei aller Redegewandtheit war er des Öfteren so sehr vom Gefühl beherrscht, dass er ganz plötzlich verstummte und sich verabschiedete, um später in einem kurzen Brief, den er selbst überreichte, das zu sagen, was er vorher nicht hatte aussprechen können.«

Die Moderne nach 1918 war in Czernowitz nicht angekommen. Vom zeitgenössischen Lebensgefühl des zentralen deutschen Sprachraums war nicht viel zu spüren, vom schnelleren Tempo in den Großstädten, von der Sprengung aller Formen. Czernowitz, das war Provinz, das war, in der Lyrik, das Festhalten an überlieferten Vorstellungen von Bild und Reim. Es war nichts Aufgesetztes, sondern wesentlicher Bestandteil der Kultur, dass Gedichte bei Kerzenlicht vorgetragen wurden und die Rezitation einen großen Stellenwert einnahm: ein hoher Ton, und bei aller Empfindsamkeit etwas Weihevolles. Die Lyrik verschmolz untrennbar mit dem Selbstgefühl des jungen Celan, und es ist nicht zu unterschätzen, welche Rolle dabei sein materiell eher schwieriger sozialer Hintergrund spielte. Das Jiddische, die Sprache der sozial niedriger gestellten Juden, scheint er zunächst eher verachtet zu haben. Auch die jüdische Religion spielte für den jungen Celan, nach allem, was dazu in Erfahrung zu bringen ist, kaum eine Rolle. Seine Religion war die Dichtung.

Vorstellungen von der Besonderheit des Dichters, von seiner Einsamkeit und von der Natur ziehen sich durch die Jugendjahre Celans in Czernowitz, aber es überträgt sich dabei ein gewisser Zauber. Er selbst spürte des Öfteren allen möglichen Reizen nach, die von Mädchen ausgingen und bei ihm zunächst viel damit zu tun hatten, dass er Blumen zwischen die Seiten von Poesiealben presste und sie dort trocken ließ. Edith Horowitz-Silbermann berichtete später, dass es ihm »nicht schwer« fiel, »der Mittelpunkt jedes geselligen Beisammenseins zu werden«: »Er lenkte gern die Aufmerksamkeit auf sich.« Die Freundin erinnert sich, dass er gerne den »Hanswurst« gab und sich manchmal auch in der Rolle des »Bürgerschrecks« gefiel. Der brutale Einbruch der aktuellen Zeitgeschichte geschah, als Celan neunzehn Jahre alt war. Am 20. Juni 1940 zogen sowjetische Truppen in Czernowitz ein. Tausende von Einwohnern wurden nach Sibirien verschleppt. Ein Jahr später, im Juli 1941, besetzten Rumänen, die unter deutschem Kommando standen, die Bukowina. Es folgten Deportationen, Ghetto, organisierter Mord. Celans Eltern wurden nach Transnistrien, in das ukrainische Gebiet jenseits des Dnjestr, transportiert und dort ermordet. Die Nacht, in der die Schergen in das Haus der Eltern Celans eindrangen und sie gefangen nahmen, bildet den traumatischen Kern in Celans Biographie: Celan hatte seine Eltern gewarnt, man wusste von den bevorstehenden Verhaftungen, doch sie waren zu müde und sich der drohenden Gefahr zu wenig bewusst, um sich zu verstecken. Celan blieb nicht bei ihnen, sondern verbrachte die Nacht bei einem »Mädchen«, wie er seiner späteren Geliebten Brigitta Eisenreich gestand; es handelte sich um die Jugendfreundin Edith Horowitz.

Celan wurde im Anschluss, als Zweiundzwanzigjähriger, für mehr als eineinhalb Jahre als Zwangsarbeiter eingezogen. Er hatte vorher an der Czernowitzer Universität zu studieren begonnen, Romanistik und danach Russisch, im Herbst 1944 kam Anglistik dazu – seine Mehrsprachigkeit fällt schon sehr früh ins Auge, selbst im Russischen und Englischen erreichte er einen hohen Standard, Französisch und Rumänisch sprach er fließend, und für seine Lyrik bekam das eine immer größere Bedeutung. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs entstand dann dasjenige Gedicht, das in der allgemeinen Wahrnehmung so eng mit dem Dichter Paul Celan verbunden ist wie kein anderes: die »Todesfuge«. Sie berührt in Celans Lyrik eine neue Dimension. Der Dichter beschreibt hier die vorher unvorstellbare geschichtliche Katastrophe, wie sie in den Alltag einbricht – in ebenjenen Alltag, der stark von kulturellen, von musischen Traditionen geprägt war. Der Fin-de-Siècle-Ton der Jahrhundertwende, der spätromantische Duktus aus Verklärung und Verzicht, wurde überdeckt und unmöglich gemacht durch deutsche Märsche, durch Stiefel, Schaufel und Grab. Celans Gedichte unterscheiden sich dabei deutlich von zeitgleich erschienenen Texten osteuropäischer Juden, die ebenfalls von diesem Schrecken handeln. Während um ihn herum selbst in der Beschreibung des äußersten Grauens immer noch der konventionelle Rhythmus vorherrschte, ein erträumter Fluchtpunkt in den gewohnten Hebungen und Senkungen und Reimen, durchbrach Celan die vertrauten lyrischen Schemata.

Der Brief, den Celan am 21. April 1948 aus Wien an Alfred Margul-Sperber schickte, rückte die literarische Situation in Czernowitz in ein bestimmtes Licht: »Immer mehr, immer häufiger muss ich mir sagen, dass es auf die Veröffentlichung meiner Gedichte wohl weniger ankommt als darauf, neue zu schreiben. Hätte ich das auch daheim zu tun vermocht? Ich wage nicht, es zu beantworten, wahrscheinlich wäre ich aber doch letzten Endes ganz verstummt.«

Zwischen Czernowitz und Wien lagen für Celan allerdings zweieinhalb Jahre in Bukarest, und das barg völlig neue Erfahrungen. Celan kam nach Wien als einer, der die Bukarester Boheme kennengelernt hatte. Die Zeit, die er in den dortigen surrealistischen Kreisen verbrachte, erscheint im Nachhinein als die glücklichste Phase in seinem Leben überhaupt. Sein engster Freund wurde der drei Jahre jüngere Petre Solomon. Solomon zitiert leitmotivisch einen Brief vom 12. September 1962, den ihm Celan aus Paris schrieb: »Ich habe eine Reihe großer französischer Dichter kennengelernt – und übersetzt. (Wie ich auch ›die Blüte‹ der deutschen Dichtung kennengelernt habe.) Manche von ihnen haben mir durch Zueignungen und Widmungen ihre Freundschaft kundgetan, von der ich nur folgendes sagen kann: sie erwies sich als ausschließlich ›literarisch‹. Aber ich hatte, es ist lange her, Dichter-Freunde: das war zwischen 45 und 47 in Bukarest. Ich werde es nie vergessen.«

Die Stadt, auf die Celan nach seiner Ausreise aus Czernowitz mit einem sowjetischen Militär-Lkw stieß, war schon immer seine Hauptstadt gewesen. Bukarest galt als das »Paris des Ostens«, geprägt von der Moderne der Zeit zwischen den Kriegen: Sachliche, funktionale Bauten und Art déco beherrschten das Stadtbild und lassen noch heute die zwanziger und dreißiger Jahre als bestimmendes städtebauliches Moment erscheinen. Der französische Schriftsteller Paul Morand veröffentlichte 1935 sein Buch Bucarest, in dem er diese Stadt die »glänzendste, lebhafteste, eleganteste, westlichste unter den Kapitalen des Balkans« nennt und charakteristische, lyrische Bilder findet – etwa über die Gärten, das alles überwuchernde Grün und die »rumänischen Blüten, die unbesiegbaren, die sich überall festhalten und allem widerstehen, dem wirbelnden Staub wie der unablässigen Sonne«.

Petre Solomon zitiert die Eindrücke Paul Morands, um das Lebensgefühl der jungen Schriftstellergeneration, die hier nach 1945 auftrat, zu beschreiben – ein Lebensgefühl, das viel mit jenen Blüten zu tun hatte, trotz des Krieges, der überall seine Spuren hinterlassen hatte. Solomon, ein rumänischer Jude, war 1944