4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Einer der letzten, die noch davon erzählen können Michael – Mischa – erlebt eine behütete Kindheit in Prag. Er spielt gern Fußball, der Vater ist erfolgreicher Anwalt. Doch als Mischa gerade acht Jahre alt ist, marschieren die Deutschen ein. Die Repressionen nehmen zu, bis zur Gründung des Prager Ghettos, in dem Mischa mit seiner Familie landet. Aber das ist nicht die Endstation: 1942 wird er mit Mutter und Schwester ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Dort lebt er mit vierzig anderen Jungen in einem Schlafsaal unter der Leitung von Franta, der die Jungen heimlich unterrichtet – Vaterfigur, Beschützer und Mentor zugleich. Die Kinder bilden eine verschworene Gemeinschaft, viele wachsen Mischa ans Herz wie Brüder. Doch über allem schwebt stets die Angst, in einen der Züge gesetzt zu werden, die an einen Ort namens Auschwitz fahren …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 397

Ähnliche

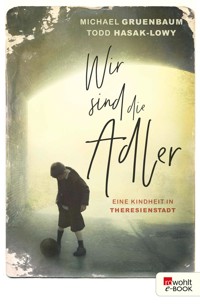

Michael Gruenbaum | Todd Hasak-Lowy

Wir sind die Adler

Eine Kindheit in Theresienstadt

Über dieses Buch

Einer der letzten, die noch davon erzählen können

Michael – Mischa – erlebt eine behütete Kindheit in Prag. Er spielt gern Fußball, der Vater ist erfolgreicher Anwalt. Doch als Mischa gerade acht Jahre alt ist, marschieren die Deutschen ein. Die Repressionen nehmen zu, bis zur Gründung des Prager Ghettos, in dem Mischa mit seiner Familie landet. Aber das ist nicht die Endstation: 1942 wird er mit Mutter und Schwester ins Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Dort lebt er mit vierzig anderen Jungen in einem Schlafsaal unter der Leitung von Franta, der die Jungen heimlich unterrichtet – Vaterfigur, Beschützer und Mentor zugleich. Die Kinder bilden eine verschworene Gemeinschaft, viele wachsen Mischa ans Herz wie Brüder. Doch über allem schwebt stets die Angst, in einen der Züge gesetzt zu werden, die an einen Ort namens Auschwitz fahren …

Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de/kinderbuch-jugendbuch

Biografie

Michael Gruenbaum wurde 1930 in Prag geboren. 1942 wurde er mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Theresienstadt (Terezín) gebracht, wo er bis zum Kriegsende blieb. Er wanderte 1950 in die USA aus, erlangte Studienabschlüsse am MIT und in Yale, diente zwei Jahre in der US-Armee und arbeitete im öffentlichen Dienst, bevor er eine eigene Beratungsfirma gründete. Fünfzig Jahre lang war er mit Thelma Gruenbaum verheiratet. Er hat drei Söhne und vier Enkelkinder. Noch bis in die 2000er Jahre gab es Wiedersehenstreffen der überlebenden Jungen aus Theresienstadt.

Todd Hasak-Lowy ist seit über zwanzig Jahren Schriftsteller und lehrt Kreatives Schreiben und Literatur am School of the Arts Institute von Chicago. Außerdem übersetzt er hebräische Literatur ins Englische. Er lebt mit seiner Familie in Evanston, Illinois. Bei Beltz und Gelberg erschien 2016 «Dass ich ich bin, ist genauso verrückt wie die Tatsache, dass du du bist. Ein Roman in Listen».

Den 1,5 Millionen jüdischen Kindern, die während des Holocausts umgebracht wurden, und insbesondere all den Nešarim, nicht nur den wenigen, die überlebt haben, sondern all den Jungs, die während meiner zweieinhalbjährigen Internierung im Konzentrationslager Theresienstadt in der Tschechoslowakei mit mir in Zimmer sieben des Schulgebäudes L417 gewohnt haben, von denen viele wesentlich talentierter waren als ich und deren Leben und Beitrag zur Gesellschaft so jäh beendet worden sind, als sie gleich nach ihrer Ankunft in Auschwitz vergast wurden. Und unserem Leiter, Francis Maier, alias Franta, der im Alter von zwanzig Jahren die unvorstellbar schwierigsten Umstände überwunden hat, um zu einem Vater für an die achtzig wilde Jungs zu werden und sie das Durchhalten zu lehren, durch die Schaffung eines Mannschaftsgeistes, der bis heute Bestand hat.

Michael Gruenbaum

Der Familie Gruenbaum, der ehemaligen, der gegenwärtigen und der zukünftigen.

Todd Hasak-Lowy

Vorwort

Im Mai 1945, einige Tage nachdem wir aus dem Konzentrationslager Theresienstadt befreit worden waren, schrieb meine Mutter den folgenden Brief an Verwandte im Ausland:

Mein erster Brief, ohne dass die indiskreten, drohenden Augen der Zensoren meine Gedanken kennen! Ich weiß nicht, wo ich anfangen müsste, um Ihnen ohne Unterbrechung alles Erlebte im Laufe der letzten Jahre zu schildern, seit wir einander nicht gesehen haben. Ich schreibe Ihnen, so wie ich Sie in Erinnerung habe, jedes Kärtchen, jedes Paket von Ihnen war ein Stückchen Interesse, ein bisschen Wärme, ein Stückchen von der glücklichen Umgebung, die wir verloren haben. Ich schreibe Ihnen, so wie ich Sie gekannt habe, und doch haben wir Menschen hier das Gefühl, als ob wir nie mehr eine Brücke finden könnten zu denen, die draußen lebten und die glücklicherweise niemals erfahren werden, was wir an Grauen, Angst und tiefem Leid diese Jahre hindurch empfunden haben!

(…) Wir haben kaum die Hoffnung, noch irgendjemanden von der Familie wiederzusehen. (…) Wir selbst sind wie durch ein Wunder gerettet (wir waren 3× im Transport; Michael selbst noch ein 4. ×). Ich arbeitete hier Kunstblumen und alle einschlägigen Bühnendekorationen (es gab auch ein Theater hier), von den Kontrasten zwischen Tod und Leben können Sie sich keine Vorstellung machen. Wir sehen gut aus, obwohl die Ernährung mehr als dürftig war. Zur Illustration möchte ich Ihnen nur sagen, dass wir z.B. in 21/2 Jahren [zu; Ergänzung durch den Übersetzer] 3 Personen 3 Eier verzehrt haben, die wir uns heimlich verschafften, wovon eines 170 Kronen kostete. Marietta arbeitete in der Wäscherei und hat sich selbst eine sehr gute Position geschaffen, Michael war zum Schluss «Spediteur». Beide Kinder hatten keine Möglichkeit einer geistigen Ausbildung, da jeder Unterricht streng verboten war. Manchmal ging Michael mit einem Heft unterm Rock zu einem Freund und nahm ein paar Unterrichtsstunden. Aber es scheiterte an den vielen Schwierigkeiten und Mangel an Zeit. Wir hatten 10-stünd. Arbeitszeit. Hoffentlich gelingt es mir, die Kinder ins Ausland zu bringen und sie einer glücklichen Zukunft entgegenzuführen. Es ist mein einziger Wunsch. (…)

Wir wissen noch nicht, wie sich unsere Zukunft gestalten wird, es lebt nicht einer unserer alten Freunde mehr (…). Wir wissen nicht, wo wir wohnen werden, gar nichts. Aber irgendwo in der Welt gibt es noch Sonne, Berge, das Meer, Bücher, saubere kleine Wohnungen und vielleicht doch wieder den Aufbau eines neuen Lebens.

Was war das für ein Ort, über den meine Mutter sprach? An was für einem Ort wird ein Junge gezwungen, zehn Stunden am Tag zu arbeiten, statt in die Schule zu gehen? Was waren «Transporte», und warum war ein Wunder nötig, um uns davor zu bewahren? Und was war das Wunder?

Das vorliegende Buch beantwortet diese Fragen, und viele mehr. Es ist ein Buch über meine Erlebnisse im Alter von neun bis fünfzehn Jahren, als die deutsche Naziarmee meine Heimatstadt Prag eroberte und dann alles dafür tat, die jüdische Gemeinde von Prag gänzlich auszulöschen. Diese Geschichte der Welt zu erzählen ist mir erst als alter Mann in den Sinn gekommen. Warum habe ich siebzig Jahre damit gewartet? Nun, das ist noch eine ganz andere Geschichte.

Als meine Mutter 1974 starb, erbte ich das Album, das sie nach dem Krieg zusammengestellt hatte, ein Album, das aus den Erinnerungsstücken bestand, die sie aus Theresienstadt bewahrt hatte. Theresienstadt war ein Durchgangslager im Norden der Tschechoslowakei, in dem die meisten tschechoslowakischen Juden (und auch Juden aus anderen Teilen Europas) untergebracht wurden, bevor man sie zur Vernichtung nach Auschwitz schickte.

Aus emotionalen Gründen habe ich ihr Album über all die Jahre gut erhalten bei mir bewahrt. Erst in «fortgeschrittenem Alter» beschloss ich, einen Ort zu suchen, an dem man sich genauso gut darum kümmern würde, wie ich es getan hatte. Ich schwankte zwischen dem United States Holocaust Memorial Museum in Washington DC, dem Ghetto-Museum der Gedenkstätte Theresienstadt in Tschechien, dem Jüdischen Museum in Prag und Beit Theresienstadt, dem Kibbuz in Israel, der Erinnerungsstücke aus Theresienstadt sammelt und ausstellt. Ich entschied mich dafür, das Album zusammen mit meinem eigenen Erinnerungsbuch (in dem viele meiner Zimmergenossen aus Theresienstadt mir eine Seite zum Andenken geschrieben hatten) dem United States Holocaust Memorial Museum zu stiften, weil ich das Gefühl hatte, dass es ein sicherer Ort sei und sie dort die finanziellen Mittel hätten, die zwei kostbaren Objekte für die Nachwelt in gutem Zustand zu erhalten.

Ms. Judith Cohen, eine der Archivarinnen des Museums, kam zu mir nach Hause und konnte ihr Glück nicht fassen, denn mittlerweile erhält das Museum nur noch wenige solcher Spenden. Und ich übergab ihr nicht bloß ein oder zwei Dokumente, sondern eine ganze Sammlung, vollständig geordnet und gut erhalten. Das Museum war so erfreut über meine Gabe, dass es beschloss, im hauseigenen Kalender von 2010 eine ganze Seite meiner Mutter und unserer Familie zu widmen. Darüber hinaus suchte Ms. Cohen ein paar Seiten aus dem Album meiner Mutter aus und veranlasste, dass sie in die Dauerausstellung des Museums aufgenommen wurden. Zu guter Letzt drehte sie noch einen Kurzfilm für die Curator’s-Corner-Serie des Museums, der unsere Erlebnisse unter der Naziherrschaft zusammenfasste. Übrigens sind viele der Erinnerungsstücke auch in diesem Buch abgebildet.

Die so entstandene Aufmerksamkeit inspirierte mich, ein Bilderbuch für Kinder zu schreiben. In jener ursprünglichen Version der Geschichte entschied ich mich dafür, einen Bären erzählen zu lassen, wie unsere Familie dem Transport von Theresienstadt nach Auschwitz entging und somit auch dem Tod in den Gaskammern, der dort auf uns gewartet hätte. Wer wissen will, warum ich dafür ausgerechnet einen Bären wählte, muss dieses Buch lesen; ich verspreche, dass sich die Antwort darin findet. Ich schrieb ein Kinderbuch, weil ich gehört hatte, es gebe eine große Nachfrage nach Erzählungen für dieses Alter. Außerdem hatte ich viele Jahre zuvor schon Geschichten verfasst, die von Tieren erzählt wurden.

Nachdem ich das Kinderbuch geschrieben hatte, versuchte ich, es veröffentlichen zu lassen – ein langer Prozess, der viele Briefe an viele Literaturagenten und Verlage einschloss. Letztendlich wollte es niemand drucken. Einer von mehreren Gründen, die mir genannt wurden, war, dass Kinder, die mit Teddybären spielen, noch nicht alt genug seien, um etwas über den Holocaust zu erfahren, oder dass Kinder, die bereit wären, etwas über den Holocaust zu erfahren, nicht mehr mit Teddybären spielen würden.

Auf der anderen Seite gab es aber auch einen Verlag, der sich erkundigte, ob ich mir vorstellen könne, mit einem anderen Schriftsteller zusammenzuarbeiten, einem Profi, der helfen sollte, meine Geschichte für ein jugendliches Publikum zu erzählen, ein Vorschlag, den ich bereitwillig annahm. Was folgte, waren ein paar weitere Jahre, in denen ich erst mit einem Autor, dann mit einem anderen zusammenarbeitete, bis schließlich dieses Buch zustande kam. Ich muss sagen, dass ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden bin.

Das Buch ist ein erstaunliches Beispiel für den Mut, das Durchhaltevermögen, den Einfallsreichtum und die Widerstandskraft einer einzelnen Person (meiner Mutter), für ihren starken Willen, am Leben zu bleiben, und für die Hoffnung, dass irgendwann wieder bessere Zeiten kommen würden. Es dauerte eine ganze Weile, aber diese Zeiten kamen, wenn auch auf einem anderen Kontinent. Nach der Befreiung 1945 ließen wir uns wieder in Prag nieder und versuchten, zu einem normalen Leben zurückzukehren. Aber bald sah es so aus, als ob die Kommunisten versuchen würden, die Macht zu ergreifen. Meine Mutter, die die Zeichen der Zeit erkannte, schrieb Freunden in den USA und bat sie, sich um Visa für uns zu kümmern. Sechs Wochen nach der offiziellen Machtübernahme der Kommunisten verließen wir die Tschechoslowakei, mussten jedoch noch zwei Jahre auf Kuba warten, bevor unsere Quotennummer aufgerufen wurde und man uns erlaubte, in die Vereinigten Staaten einzureisen.

Genau wie meine Mutter es sich erträumt hatte, gelang es uns hier, unser Leben neu aufzubauen. Und wir begannen mit so gut wie nichts. Viermal hatten wir all unseren Besitz verloren: Zuerst beschlagnahmten die Nazis, was immer sie konnten. Dann verloren wir, was wir zu retten versucht hatten, als wir alles an ein Lagerhaus in London schickten, das von den Deutschen zerbombt wurde. Nach Theresienstadt konnten wir bloß knapp fünfzig Kilogramm pro Person mitnehmen. Als wir aus Theresienstadt zurückkehrten, haben wir nur sehr wenige unserer übrigen Besitztümer von Nachbarn und Freunden zurückbekommen. Und was wir vor unserer Abreise aus der Tschechoslowakei nach New York City verschifften, ist irgendwann versteigert worden, weil jemand vergessen hatte, die monatliche Lagergebühr für uns zu bezahlen. Also mussten wir jedes Mal wieder von ganz vorn anfangen, aber was wir daraus lernten, war, dass materieller Besitz ersetzbar und im Großen und Ganzen nicht wichtig ist. Meine Schwester und ich fanden beide wundervolle Partner fürs Leben, konnten neue Familien gründen und so meiner Mutter viel wohlverdientes Glück schenken.

In der Geschichte, die dieses Buch erzählt, wird man von diesem Glück jedoch wenig finden. Sie handelt von den härtesten Jahren meines Lebens. Jahren, die so hart waren, dass sie mich fast das Leben gekostet hätten, noch bevor ich meinen fünfzehnten Geburtstag erreichte. Einiges davon hat bereits meine inzwischen verstorbene Frau in ihrem Buch beschrieben, das 2006 veröffentlicht wurde, Nešarim: Child Survivors of Terezín von Thelma Gruenbaum. Aber mit diesem Roman wird die Geschichte zum ersten Mal so erzählt, dass sie auch jene Leser anspricht, die jetzt das gleiche Alter haben wie ich damals.

Wenn Menschen heute über den Holocaust sprechen, sagen sie oft: «Vergesst nie.» Ich stimme ihnen darin auf jeden Fall zu, aber bevor man geloben kann, etwas in Erinnerung zu behalten, muss man es erst einmal kennen. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Buch jene Art «Brücke» sein kann, über die meine Mutter in ihrem Brief von 1945 schrieb. Ich glaube, wer es liest, wird durch die Lektüre in der Lage sein, zu verstehen, in was für einer Welt wir von 1939 bis 1945 gelebt haben – und beinahe umgekommen wären. Und ich vermute, wer diese Welt erst einmal verstanden hat, wird sie nicht mehr vergessen.

Michael Gruenbaum

Brief von Margarete Grünbaum, 1945.

Teil 1Prag, Tschechoslowakei

11. März 1939

Mein Rekord sind fünfzehn.

«Warum hetzt du denn so, Mischa?», fragt Vater, seit wir unsere Wohnung verlassen haben. «Geh doch langsamer», hat er immer wieder gesagt und dabei fast gelacht, während wir am Fluss entlangspaziert sind. Der Moldau. Dem besten Fluss der Welt.

Er wusste ja nicht, dass ich mich warmlaufe, mich startklar mache. Denn heute ist der Tag, das fühle ich.

Vater lässt sich gern Zeit. «Am Sabbat soll man nicht hetzen», hat er mich jetzt bestimmt schon fünfmal ermahnt, aber ich kann es ihm nicht übelnehmen. Er arbeitet in der Woche so viel. Ich meine, die meiste Zeit ist er kaum da. Manchmal kommt er nicht einmal nachts nach Hause. Und morgen fährt er nach London, wegen seiner Arbeit. Ich hasse das, wenn er weg ist, aber ich schätze, wenn man zu den Anwälten der reichsten Familie von Prag gehört, dann macht man, was einem gesagt wird.

Aber ich habe auch einen Job. Meinen Rekord zu brechen. Und zwar heute.

Wir sind fast bei der Brücke. Der Čechův most. Möwen jagen einander den Fluss entlang, spielen ihre geheimen Spiele. Die Burg ragt wie immer in den Himmel auf, hoch über allem anderen. Vielleicht können wir ja dorthin gehen, sobald er von seiner Reise zurück ist. Uns die Wachablösung ansehen und auf die Stadt hinunterblicken. Ich werde Vater danach fragen, wenn er nicht gerade so ärgerlich auf mich ist.

Wir biegen von der Uferpromenade auf die Brücke ab, die voller Leute und Autos ist. Ausgezeichnet. Da kommt Pavel Goren, unser Hausarzt. Der übrigens den dicksten Bauch aller Ärzte überhaupt hat. Doch warum entfernt er sich von der Altneu-Synagoge, statt wie wir dorthin zu gehen? Egal, das ist perfekt. Er wird Vater ablenken.

«Shabbat shalom, Pavel», sagt mein Vater.

«Hallo, Karl», sagt Pavel, fährt mir mit der Hand durchs Haar, und sein Bauch streift mein Ohr. «Sag mal, Mischa, bist du schon wieder gewachsen?»

Ich antworte nicht, weil die Brücke gerade genau richtig ist. Alte Männer mit ihren Gehstöcken. Mädchen, die mit ihren Freundinnen schwatzen. Ein Pärchen, dem ein Hund voraustrottet.

«Martha ist krank», erklärt Pavel meinem Vater. «Jedes Jahr im März das Gleiche.»

Das sollte mich wohl kümmern, aber ich habe jetzt wichtigere Dinge im Kopf. Außerdem bin ich sicher, dass sie jeden Moment anfangen werden, über Deutschland und Hitler und die Nazis zu reden. Das ist anscheinend alles, was die Erwachsenen in letzter Zeit interessiert. Todlangweilig.

Drei Jungen kommen an uns vorbei. Sie sind größer als ich, na und?

Ich setze mich in Bewegung.

Einer der Jungen sagt: «Die nächste Weltmeisterschaft gewinnen wir. Ihr werdet schon sehen.»

«Nie im Leben», sagt der größte von ihnen. «Brasilien wird uns schlagen. Wie beim letzten Mal.»

«Spinnst du?», sagt der dritte Junge. «Oldřich wird immer besser.»

«Ihr seid beide Idioten», sagt der Große.

Sie bleiben stehen, um zu streiten, und zeigen mit den Fingern aufeinander.

Ist mir recht, ich überhole sie.

Eins, zwei, drei.

Als Nächstes kommt ein alter Mann, der langsam vorwärtsschlurft. Kein Problem.

Vier.

Und zwei Frauen, eine von ihnen schiebt einen Kinderwagen. Babys zählen leider nicht mit, aber immerhin.

Fünf, sechs.

Eines Tages wird das eine olympische Disziplin. Jedenfalls sollte es das sein. Prag wird die Olympischen Spiele ausrichten, und dann bin ich ein Nationalheld.

Grünbaum steht kurz davor, neue Maßstäbe zu setzen! Jetzt überholt er den Deutschen. Siebenunddreißig! Siebenunddreißig Leute auf einer einzigen Brücke! Ein neuer olympischer Rekord!

Aber gut, ich muss mich konzentrieren. Und zu rennen ist verboten. Wenn man rennt und dabei erwischt wird, ist man disqualifiziert.

Da ist eine Familie wie unsere. Ein Junge und seine Schwester. Sie sieht ungefähr vier Jahre älter aus als er, genau wie bei uns. Ich frage mich, ob sie ihm auch ständig sagt, er solle aufhören, sich wie ein Baby aufzuführen. Spielt keine Rolle, sie füttern gerade die Möwen mit kleinen Brotstückchen.

Sieben, acht, neun, zehn.

Darf mich jetzt nicht ablenken lassen, mitten im Lauf. Nicht von dem Boot, das unter der Brücke hindurchgleitet. Und nicht von dem Drang, mich umzudrehen, um mir die alte Burg anzuschauen, auch wenn sie von dieser Stelle am besten aussieht. Es muss die größte Burg überhaupt sein. Ich schwöre, ihre vier Türme – besonders der höchste der Kathedrale – verschwinden manchmal sogar in den Wolken.

«Michael Grünbaum!», ruft mir mein Vater hinterher. «Was machst du denn?»

Ich tue so, als ob ich ihn nicht höre. So böse wird er schon nicht auf mich werden, mein Vater wird fast nie so böse. Noch ein Grund, warum er der beste Vater überhaupt ist.

Jetzt ein händchenhaltendes Paar. Kinderspiel.

Elf, zwölf.

Noch vier, und es ist ein neuer Rekord.

Eine Frau, die ihren Hund ausführt.

Dreizehn.

Zwei Männer, die auf Deutsch miteinander streiten. Sie gehen schnell, als ob sie Bescheid wüssten, als ob sie hierhergeschickt worden wären, um den Besten unserer Nation zu entmutigen. Aber so leicht wird das nicht, meine Herren. Meine Beine sind vielleicht kurz, aber meine Füße sind flink.

Vierzehn, fünfzehn!

Jetzt habe ich meinen Rekord eingeholt.

Da gibt es nur ein Problem. Oh nein. Es ist keiner mehr übrig. Und das Ende der Brücke kommt immer näher, ist kaum noch fünfzehn Meter entfernt.

Na ja, den alten Rekord nochmal zu erreichen, ist ja auch ganz eindrucksvoll.

Aber was ist das? Jemand überholt mich!

Ein hochgewachsener Mann in kurzen Hosen. Mutter würde sagen, es ist viel zu kalt für kurze Hosen. Und ich muss ihr recht geben, auch wenn ich das nicht laut sagen würde. Turnschuhe an den Füßen. Jagt an mir vorbei. Der Beutel auf seinem Rücken wird von einem Fußball ausgebeult. Ich höre ihn keuchen und sehe den Schweiß in seinem Nacken, der im Sonnenlicht glänzt.

Er muss ein Profi sein, oder vielleicht wird er es eines Tages. Kennt wahrscheinlich Antonín Puč persönlich. Ein Stürmer, wenn ich raten müsste.

Aber na und? Schließlich werde ich, Mischa Grünbaum («Michael» nennen meine Eltern mich nur, wenn ich Ärger bekomme), eines Tages die Tschechoslowakei bei den Olympischen Spielen vertreten, in der Disziplin Leute auf der Brücke überholen. 1948 oder spätestens 1952 ist das ein offizieller Sport, und dann werde ich in meinen besten Jahren sein.

Ich sprinte also los, denn es gibt da noch eine wenig bekannte Regel, von der nur die engagiertesten Wettkämpfer wissen: Wenn jemand anders rennt, dann darf man ihn auch im Rennen überholen. Das ist erlaubt. Vater wird nicht erfreut sein, dass ich in meinen guten Sachen für den Synagogenbesuch renne. Aber na und? Eines Tages, wenn die Medaille in unserem Wohnzimmer hängt, wenn ich ein Nationalheld bin, dann wird er verstehen, dass es das wert war.

Nur noch sechs Meter. Der Mann mit den kurzen Hosen wirft einen verwunderten Blick zurück über die Schulter. Grinst. Erhöht sein Tempo. Aber einem Sprinter wie Grünbaum ist er nicht gewachsen.

Ich durchbreche die Ziellinie einen Augenblick vor ihm!

Die Zuschauer sind außer Rand und Band!

Die Nationalhymne wird gespielt!

Sechzehn!

Ein neuer Rekord! Ich habe es geschafft!!! Sechzehn!!!

«Mischa! Mischa!»

Ich kehre um und eile zurück zu Vater. Wische mir den Schweiß mit der Innenseite meiner Ärmel ab, damit er ihn nicht sieht. Versuche, wieder normal zu atmen.

«Schau dir bloß mal die Burg an», fordere ich ihn auf. Vielleicht wird ihn das ablenken.

«Mischa», sagt er besorgt. «Du bist erst acht Jahre alt. Du kannst nicht einfach so davonlaufen. Ich konnte nicht mal …»

«Können wir dahin?», frage ich und zeige hinter ihn.

«Dahin? Wovon sprichst …»

«Zur Burg.» Vater öffnet den Mund, als ob er etwas sagen will.

«Am ersten Sonntag, nachdem du aus London zurück bist. Bitte.»

Er klemmt die Tasche mit seinem Tallit unter seinen linken Arm und dreht sich zur Burg um. Es hat geklappt, ich sehe es ihm an den Augen an, er vergisst alles andere. Vielleicht sogar diese blöden Nazis, über die er und die anderen Erwachsenen ständig reden müssen.

«Sicher», sagt er leise und starrt immer noch über den Fluss. «Ich wüsste nicht, was dagegenspricht.» Er legt seinen Arm um mich, und wir setzen unseren Weg über die Brücke fort, Richtung Synagoge. «Solange es nicht regnet.»

So ist mein Vater. Immer ein bisschen in Sorge. Als ob jederzeit etwas schiefgehen könnte. Aber wenn er von meinem neuen Rekord wüsste, dann müsste er einsehen, dass alles bloß besser wird. Denn manchmal habe ich einfach ein Gefühl dafür.

15. März 1939

«Mischa, jetzt komm endlich vom Fenster weg», ruft Mutter aus der Küche.

Aber ich höre nicht auf sie. Ich kann nicht. Es kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass eine ganze Armee genau an deinem Haus vorbeimarschiert.

Zuerst kamen richtige Panzer. Dutzende. Ihre Ketten ratterten laut, ihre Kanonenrohre zeigten starr geradeaus. Und dann die Motorräder mit ihren Beiwagen. Wie gerne würde ich einmal in einem von denen mitfahren. Natürlich nicht mit einem Nazi. Aber mit Vater auf jeden Fall.

Allerdings ist er immer noch in London, und das ist wirklich unfair. Zwar ist Mutter hier, aber das ist nicht das Gleiche, weil sie niemals Motorrad fahren würde. Sie hat ein paar Minuten mit mir am Fenster gestanden, eine Hand auf meiner Schulter, und dabei tief durchgeatmet, als würde sie sich bereit machen, in einen tiefen, tiefen See zu tauchen. Dann hat sie den Kopf geschüttelt und ist verschwunden.

Vielleicht in dem Moment, als die versammelte Menge am Straßenrand damit anfing, die Motorräder zu grüßen. Auf dieselbe Art, wie die Deutschen grüßen. Sogar einige Leute auf den Balkonen gegenüber haben es getan. Arm geradeaus, Handfläche offen nach unten, Finger zusammen. Das Ganze im schrägen Winkel aufwärts von der Brust weg. Fast so wie in der Schule, wenn man unbedingt will, dass der Lehrer einen drannimmt. Ich habe es selbst schon mal gemacht, nur, um es auszuprobieren. In meinem Zimmer, bei geschlossener Tür. Mutter und Vater würden mich nämlich umbringen, wenn sie das sehen würden.

Ich kann Mutter jetzt hören. In der Küche, mit Christina, ihrer Freundin, die ein paar Häuser weiter wohnt. Jetzt, wo sie das Radio ausgestellt haben, kann ich hören, wie sie sich flüsternd über etwas unterhalten. Selbst bei all dem Lärm von der Straße.

Und wo ist Marietta? Wahrscheinlich in ihrem Zimmer, mit einem Buch. Wie jede große Schwester tut sie so, als ob sie nichts wirklich kümmern würde. Aber wie kann einem das hier egal sein? Eine gesamte Armee, wahrscheinlich die stärkste auf der ganzen Welt, direkt vor unserem Fenster.

Jetzt kommen die Soldaten. Viele Hunderte von ihnen. Marschieren in perfekten Vierecken. Sieben Soldaten in der Breite, und etwa zwanzig Reihen von vorn nach hinten. Mindestens zwanzig. Riesige marschierende Vierecke. Zu viele, um sie zu zählen. Und genau wie die Arme von allen, die grüßen, sind die Beine der Soldaten ganz gerade. Die Knie werden nicht gebeugt. Alle Füße schießen gemeinsam nach oben, die Zehen starr geradeaus, auf der gleichen Seite zur gleichen Zeit. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Dazwischen ihre runden Metallhelme in einem dunklen, stumpfen Grün. Fast schon grau. Und die scheinen sich gar nicht zu bewegen, die Helme. So wie sich auch die Gewehre auf ihren Schultern nicht bewegen.

«Leci», rufe ich ihren Namen, denn ich kann hören, wie sie im Wohnzimmer Ordnung macht, auch wenn es schon sauber und aufgeräumt ist. Es gibt heute Nachmittag nicht viel zu tun für unser Kindermädchen, denn ich bin ziemlich sicher, dass Mutter sich seit dem Moment, als ich heute Morgen aus dem Haus und zur Schule gegangen bin, ununterbrochen mit der Hausarbeit beschäftigt hat.

«Ja, Mischa?»

Ich zeige auf die Straße. «Was sind das für Dinger?»

Sie kommt zu mir herüber und mit ihr der Leci-Geruch. Zucker und Seife und etwas anderes, was ich nie bestimmen kann.

«Dinger?», fragt sie. Ihr längliches, schmales Gesicht ist vollkommen ausdruckslos.

«Diese funkelnden Dinger, die oben von den Gewehren abstehen. Was ist das?»

«Bajonette», sagt sie. «Die sind an den Gewehrläufen befestigt, Mischa.»

«Die sehen aus wie Messer», sage ich. «Aber wozu braucht man ein Messer, wenn man schon ein Gewehr hat? Kann man damit überhaupt schießen, wenn die da aufgesteckt sind? Haben unsere Soldaten das auch?»

Aber sie antwortet nicht. Sie ist schon wieder verschwunden, und die Soldaten marschieren immer weiter. Mehr und mehr Leute machen den Gruß, als ob sie froh darüber sind, diese gewaltige Armee in unserer Stadt zu haben. Sie haben sogar diese riesige rote Flagge – ein Banner, nehme ich an – über einem Teil der Menge ausgebreitet. Ganz rot, abgesehen von dem weißen Kreis mit dem schwarzen Hakenkreuz in der Mitte. Es ist ein düsterer, bewölkter Tag, aber das Rot ist trotzdem strahlend hell. Die Deutschen müssen ziemlich gut organisiert sein, wenn sie daran denken, zusätzlich zu all diesem anderen Zeug Flaggen und Banner mitzubringen.

«Mischa», sagt Leci, wieder zurück. «Nimm dir ein paar.» Und sie reicht mir einen kleinen Teller mit Plätzchen. Sterne, Monde und Wirbel. Ich wette, sie würde auch Plätzchen in Hakenkreuzform hinbekommen. Nicht dass ich die essen würde. Echt komisch, mir einfach so einen Teller mit Plätzchen zu reichen. Sie weiß doch, dass ich hier im Zimmer nicht essen soll. Sie hat es mir selbst schon tausendmal eingeschärft. Nicht dass ich sie jetzt darauf hinweisen werde.

Dann ist sie wieder weg. Im Haus ist es so still. Ist Christina gegangen? Das wäre seltsam, denn sonst küsst sie mich immer auf beide Wangen, wenn sie geht, und mein Gesicht wird ganz von ihrem hellblonden Haar bedeckt, während sie sich zu mir herunterbeugt. Mutter muss in ihr Zimmer gegangen sein. Ist mir auch recht, umso mehr Plätzchen für mich.

Wann ist diese Parade denn vorbei? Wie kann es sein, dass immer noch mehr Soldaten kommen? Und von den Leuten draußen geht niemand weg. Nicht mal die auf den Balkonen. Aber was macht das Pärchen da? Warum steht es auf der Außenseite der Brüstung? Selbst Jarek, der mutigste Junge aus unserer Klasse, würde so etwas Verrücktes nicht tun. Ganz bestimmt nicht fünf Stockwerke über der Straße. Nie im Leben.

Die beiden halten Händchen. Weshalb sie sich nur mit einer Hand am Geländer festhalten können. Mein Mund klappt auf, ich will schon nach Mutter rufen, aber irgendetwas hält mich davon ab, einen Laut von mir zu geben. Und es ist nicht das halbzerkaute Plätzchen in meinem Mund.

Sie stehen jetzt nur noch mit den Hacken auf dem Balkonsims. Was machen sie denn bloß? Warum kommen sie nicht da runter? Kommt schon, seid nicht dumm, geht endlich da runter!

Sie springen.

Sie springen!

Oder haben sie einfach losgelassen? Spielt keine Rolle mehr, denn jetzt sind sie in der Luft, sein Hut fliegt sofort davon, ihr Kleid öffnet sich im Sturz. Wie ein Fallschirm. Allerdings ist es viel zu klein. Es wird sie nicht retten, und sie wird ihn nicht retten. Sie fallen so schnell, auch wenn ihre Körper sich gleichzeitig langsam auf die Seite drehen. Sie fallen!

Ich presse mein Gesicht gegen das Fenster, um besser sehen zu können, aber durch meinen Atem beschlägt sofort die Scheibe. Also renne ich zu einem zweiten Fenster, auf der anderen Seite des Sofas, aber ich stolpere über die Kante des Wohnzimmertischs. Mein Ellbogen schlägt hart auf dem Boden auf, und plötzlich denke ich, dass ich mir die ganze Sache nur eingebildet habe, denn warum sollte jemand von einem Balkon springen? Selbst wenn die Nazis wirklich gemein sind, wie könnte jemand einfach so beschließen zu springen? Was kann denn noch schlimmer sein, als aus dieser Höhe auf die Straße zu stürzen? Meine Augen müssen mir einen Streich gespielt haben.

Also stehe ich wieder auf, kann mich aber nicht entscheiden, wohin ich gehen soll, denn das Klügste wäre wohl, Mutter zu holen. Vor allem wenn das Paar wirklich gesprungen ist, vor allem wenn es da jetzt flach auf dem Boden liegt. Ich will nicht daran denken, was passieren wird, wenn ich nachschaue und sie dort sehe, vielleicht sogar mit Blut aus … Wo auch immer Blut herauslaufen würde, wenn man so hart auf dem Boden aufschlägt.

Wenn ich jetzt Mutter hole und es gar nicht passiert ist, und ich hoffe, hoffe, hoffe so sehr, dass es nicht passiert ist, dann wäre das allerdings auch schlecht. Mutter würde mich ansehen, als wäre ich verrückt, oder sie würde böse auf mich werden, dass ich mir so etwas überhaupt ausdenken konnte, oder mich wieder mal ermahnen, dass ich zu spät ins Bett gehe, seit Vater weg ist. Dann würde sie mich zwingen, früher schlafen zu gehen, und das wäre das Schlimmste, denn selbst wenn es nicht passiert ist, habe ich schon so eine Ahnung, dass ich heute Nacht lange, lange nicht einschlafen werde.

Ich stehe da und weiß nicht, was ich tun soll, aber dann spielt es keine Rolle mehr. Weil ich es sehe. Sie sehe, genauer gesagt. Aus den Augenwinkeln. Das Paar. Mit dem Gesicht nach unten, immer noch Händchen haltend, ihre Körper in der Form eines schiefen V, das kaum anderthalb Meter von den marschierenden Soldaten entfernt liegt. Die es kaum zu bemerken scheinen. Ich sehe kein Blut, fühle mich deswegen aber nicht besser. Ganz und gar nicht.

Ich mache ein paar langsame Schritte auf das Fenster zu und rufe: «Mutter», doch das Wort ist kaum zu hören. Dutzende von Soldaten marschieren genau an ihnen vorbei, als ob das schiefe V nicht mehr wäre als ein paar zusammengeknüllte Laken, die jemand draußen auf der Straße verloren hat. Ich versuche noch einmal, nach Mutter zu rufen. Meine Stimme will einfach nicht.

In was für einer Armee lernt man, keine Notiz davon zu nehmen, wenn Leute aus dem Himmel fallen? Was für ein Soldat marschiert perfekt weiter geradeaus an einem schiefen, toten V vorbei?

Und dieses Pärchen? Wusste es etwas, das der Rest von uns nicht weiß? Ist es möglich, dass die beiden nicht einfach nur verrückt waren? Also, ich weiß nicht, vielleicht sind sie ja vor ein paar Wochen in Deutschland gewesen und haben gesehen, wie es hier bald werden wird. Vielleicht sind sie nur knapp aus Deutschland entkommen und dachten, hier wären sie sicher. Vielleicht sind sie kein bisschen verrückt, weil sie wissen, dass es nichts Schlimmeres gibt, als dort zu leben, wo die Nazis das Sagen haben.

Ich weiß, es ist nicht nett, so etwas zu sagen, aber ich hoffe wirklich, dass sie bloß verrückt waren. Auch wenn das bedeutet, verrückt genug, um vom Balkon zu springen, so, wie sie es getan haben. Denn wenn sie nicht verrückt waren, wenn sie genau wussten, was sie taten, tja, dann weiß ich wirklich nicht, was das zu bedeuten hat.

Auf einmal ist mir danach, mich auf mein Zimmer zurückzuziehen. Ich nehme mir noch ein Plätzchen, habe aber so eine Ahnung, dass ich es gar nicht essen werde. Mutter kommt aus dem Badezimmer, als ich den Flur erreiche. Mein Mund öffnet sich, um ihr zu erzählen, was ich gerade gesehen habe, beschließt dann aber, nichts zu sagen. Vielleicht denkt er, wenn ich nichts sage, könnte es sich immer noch als bloße Einbildung herausstellen.

Mutter beugt sich über mich, um mich auf den Kopf zu küssen, aber ich achte darauf, nicht langsamer zu werden. Sie sagt irgendetwas über das Üben auf meiner Geige, doch ich höre ihr nicht zu. Das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie ich auf meinem Bett sitze und ein sternförmiges Plätzchen anstarre. Einer seiner Zacken ist abgebrochen, und das ganze Ding ist ruiniert von all dem Schweiß in meiner Handfläche.

2. Oktober 1939

«Mischa», sagt Vater eines Nachmittags nach der Schule, «wie würde es dir gefallen, bei König der Eisenbahnen vorbeizuschauen?»

Ich gebe nicht mal eine Antwort. Springe bloß auf und schnappe mir meine Jacke. Denn König der Eisenbahnen ist der beste Laden in ganz Prag. Und ich bin dort schon ewig nicht mehr gewesen, das letzte Mal sogar noch vor Vaters Reise nach London, wo er viele Monate verbrachte, bis er vor ein paar Wochen endlich wieder zurückgekommen ist.

Während wir auf den Aufzug warten (unser Haus gehört zu den ersten in der ganzen Stadt, die einen bekommen haben), will ich schon sagen: «Ich glaube, wir sind noch nie zuvor mitten in der Woche zu König der Eisenbahnen gegangen.» Aber ich tue es nicht, denn sonst überlegt er es sich am Ende noch anders. Also sehe ich ihn einfach an und lächle. Und er lächelt zurück, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es ein echtes Lächeln ist. Vielleicht liegt es einfach daran, wie müde er wirkt, auch wenn man von weitem denken würde, er sei derselbe wie immer, mit seinem schicken Anzug und der Krawatte.

Ich eile vor ihm aus dem Haus und biege links ab, denn seit dem Tag, als ich das Pärchen springen sah, vermeide ich die Stelle, wo die beiden aufgeschlagen sind. Aber er zeigt mit dem Daumen in die andere Richtung und sagt: «Lass uns heute mal die Šimáčkova nehmen.»

Ich bin kurz davor, ein langes Gesicht zu ziehen, und kann es noch verhindern, bevor er es bemerkt. Denn ich weiß schon, warum er das gesagt hat. Weil die Veletržni jetzt für Juden verboten ist. Weil sie einfach nicht aufhören, neue Vorschriften und Regeln zu erfinden. Die blöden Deutschen. Und fast alle betreffen nur uns Juden. Wir dürfen die meisten Restaurants nicht mehr betreten, nicht in öffentlichen Bädern schwimmen oder nicht einmal mehr deutschsprachige Schulen besuchen (Marietta musste zu einer tschechischen wechseln, ich dagegen war schon immer auf einer tschechischen). Sie haben uns gezwungen, unsere Radios abzugeben, und seit einem Monat ist es uns verboten, nach acht Uhr abends draußen zu sein. Dabei ist es ja gar nicht so, dass ich sonst so spät noch draußen gewesen wäre, aber das ist einfach ungerecht.

Wir mussten sogar Leci entlassen, weil keiner, der nicht selbst Jude ist, noch für Juden arbeiten darf. Ihr letzter Tag war richtig schlimm. Sie ist extra früh gekommen und hat geputzt und gekocht, als ob ihr Leben davon abhinge. Mutter hat ihr immer wieder gesagt, dass sie aufhören kann, dass das nicht nötig sei, dass sie einfach zum Teetrinken ins Wohnzimmer kommen soll. Als Leci der Einladung endlich folgte, hat sie nach mir gerufen. Also bin ich zu ihr gekommen, und sie hat mich auf ihren Schoß gesetzt, so wie sie es früher immer gemacht hat, auch wenn ich jetzt viel zu groß bin, um bei jemandem auf dem Schoß zu sitzen. Ich habe sie gelassen, weil ich gespürt habe, dass sie das unbedingt wollte. Sie hat mich bloß ganz fest in den Arm genommen. Dann hat sie angefangen zu weinen, was auch meine Mutter zum Weinen brachte. Und mich fast auch. Also bin ich von ihrem Schoß heruntergerutscht und auf mein Zimmer gegangen.

Vater und ich kommen an der Stelle vorbei, wo das Pärchen gelandet ist. Einen Tag, nachdem es passiert war, bin ich dorthin gegangen, um nachzusehen, aber ich konnte auf dem Bürgersteig keine Spuren finden. Sie hatten keinen Riss im Pflaster hinterlassen oder so was. Und so habe ich schließlich Mutter danach gefragt, doch sie hat nur den Kopf geschüttelt und gefragt: «Warum reden wir nicht ein anderes Mal darüber?» Nur, dass dieses andere Mal nie gekommen ist. Ich habe es noch ein- oder zweimal angesprochen, konnte aber sehen, wie Mutter schon bei der bloßen Erwähnung richtig traurig wurde, also habe ich damit aufgehört.

Und ehrlich gesagt ist es die meiste Zeit über gar nicht so schwer, das Pärchen zu vergessen, weil so viele andere schreckliche Dinge passieren. Wie die Millionen von Vorschriften, die die Nazis uns aufzwingen. Eine Menge davon betreffen Geld und Geschäfte und Banken und Gerichte und solche Sachen. Als Vater zurückgekehrt ist, habe ich ihn darum gebeten, sie mir zu erklären, und er hat es versucht, aber sie ergeben nicht wirklich Sinn. Alles, was ich weiß, ist, dass wir jetzt viel weniger Geld haben als vorher. Das sieht man an dem, was wir essen (oder nicht essen). Außerdem glaube ich nicht, dass jemand aus unserer Familie irgendetwas Neues gekauft hat, seit die Deutschen hier einmarschiert sind. Nicht einmal Mutter.

Obwohl diese neue Situation schlecht war, habe ich zunächst gedacht, sie würde nicht lange anhalten, also war es nicht ganz so schlimm. Aber jetzt hält sie schon eine ganze Weile an. Zudem wird es jeden Tag ein bisschen schlimmer, jedes Mal, wenn sie sich eine neue Vorschrift ausdenken, uns etwas Neues wegnehmen, uns den Zugang zu einem neuen Ort verbieten. In die meisten Restaurants dürfen wir nicht mehr gehen, wir dürfen auch kein Krankenhauszimmer mit einem Nichtjuden teilen. Nichts davon ergibt einen Sinn. Vielleicht hätte das Pärchen den Sinn dahinter gesehen. Vielleicht wussten sie ganz genau, was hier passieren würde.

Dazu herrscht jetzt natürlich auch noch Krieg. Weil Hitler die Tschechoslowakei nicht genug war. Er wollte auch noch Polen. Oh, und es heißt jetzt nicht mal mehr Tschechoslowakei. Wir sind jetzt das Protektorat Böhmen und Mähren. Als ob wir ihren Schutz benötigten.

Wir biegen auf die Janovského ab, und ich sehe Christina auf uns zukommen. Ihr Haar ist heute so schön, dass es fast leuchtet. Vielleicht hat sie etwas damit gemacht, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, was, jetzt, wo ich darüber nachdenke, vor Monaten war. Ich frage mich, ob es sich wohl auch anders anfühlt.

Ich hebe meine Hand, um ihr zuzuwinken, doch Vater zieht sie sofort wieder herunter. Christina sieht uns trotzdem. Aber dann schaut sie schnell weg und wechselt die Straßenseite. Sie sagt nicht mal Hallo oder winkt. Sie tut einfach so, als hätte sie uns gar nicht gesehen, obwohl ich weiß, dass sie uns gesehen hat.

Ich drehe mich zu Vater, um ihn zu fragen, warum sie das gemacht hat, aber der müde, traurige Ausdruck auf seinem Gesicht rät mir, es lieber nicht zu tun.

«Mischa», sagt Vater, als wir den Fluss erreichen.

«Ja?»

«Du hast sicher bemerkt, dass ich nicht viel gearbeitet habe, seit ich wieder zurück bin.»

Ich beobachte, wie ein Boot unter der Štefánikův-Brücke hindurchgleitet. Es fährt so langsam, dass es kaum Wellen schlägt. Dann fällt mir auf, dass Vater gar nichts sagt. Ich wende mich vom Fluss ab und sehe, wie er seine Krawatte zurechtrückt.

«Ja, das habe ich bemerkt», sage ich. «Natürlich habe ich das bemerkt.»

«Nun», sagt er, mit starrem Blick geradeaus. «Ich werde … in nächster Zeit werde ich überhaupt nicht arbeiten.»

Seine Stimme ist sehr leise, nicht so wie sonst. Bei all den vorbeifahrenden Autos auf der einen Seite und dem gleichmäßigen Wasserrauschen, das der Fluss auf der anderen Seite macht, kann ich ihn kaum hören. Ich will ihn bitten, das noch einmal zu wiederholen, nur, um sicherzugehen, aber irgendetwas sagt mir, dass das keine so gute Idee ist.

«Oh», sage ich. Er nimmt mich an der Hand, und ich erlaube es ihm. Wir gehen eine Weile, ohne zu reden.

Dann wird mir etwas bewusst. «Heißt das, Vater, dass wir jetzt auch in der Woche Ausflüge machen können?»

«Vielleicht», sagt er.

«Wanderungen?»

«Möglicherweise.»

«Es ist nämlich so», fange ich an und werde dann beim Sprechen immer schneller. «Lukas, ein Junge aus meiner Klasse, sagt, er hat zwölf Abzeichen auf seinem Wanderstab. Darunter sogar eins vom Riesengebirge. Ich glaube ihm nicht, aber er bringt ihn nicht mit in die Schule. Er sagt, seine Eltern erlauben das nicht. Auf jeden Fall habe ich erst acht. Acht? Nein, neun habe ich. Also … da dachte ich jedenfalls … vielleicht könnten wir … jetzt, wo du mehr Zeit hast … vielleicht könnten wir da eine Menge Wanderungen machen. Nach Štěchovice und auf den Lovoš und sogar …»

«Mal sehen, Mischa, mal sehen.»

Sobald wir um die letzte Ecke gebogen sind, renne ich voraus und in den Laden von König der Eisenbahnen hinein. Sofort sind meine Ohren erfüllt vom Geräusch all der Modelleisenbahnen, die auf den Schienen ihre Runden drehen. Ich eile zum Rand des riesigen Schautisches. Und da sind sie: eine lange, schwarze Dampflok, die eine Reihe Kohlewagen hinter sich herzieht, und eine schlanke, silberne Lokomotive mit einem halben Dutzend roter Passagierwaggons und ein anderer Zug, der Baumholz geladen hat und wer weiß was noch in seinen grünen Viehwagen.

Die Züge schlängeln sich um Hügel und vorbei an Miniaturwäldern, über Brücken und durch Schluchten. Wenn sie durch Städte kommen, senken sich automatisch weiße Schranken an jedem Bahnübergang. Sie fahren so schnell, dass ich jedes Mal wetten könnte, dass sie in der nächsten Kurve umkippen werden, aber irgendwie passiert das nie.

Die Ladentür öffnet sich, und kurz darauf steht Vater neben mir. Für eine Weile sagt keiner von uns ein Wort. Ich hätte schon letztes Jahr damit anfangen sollen, Teile für meine eigene Modelleisenbahn zu sammeln. Ich wette, wegen seiner Arbeit, oder ohne seine Arbeit, und weil sie wahrscheinlich demnächst noch verkünden werden, dass Juden keine Modelleisenbahnen mehr besitzen dürfen, wird es jetzt schwer, alles zu bekommen, was ich brauche.

«Können wir bald mal mit einem richtigen Zug fahren?», frage ich ihn.

«Vielleicht, Mischa», sagt er und legt seine Hand auf meine Schulter.

«Je eher, desto besser», sage ich. «Ist mir ganz egal, wohin wir fahren.»

Und dann versuche ich, mich zu erinnern: Gibt es ein Gesetz, das Juden das Zugfahren verbietet? Inzwischen gibt es so viele Verordnungen, dass ich sie gar nicht mehr unterscheiden kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Eltern das auch nicht können. Sie streiten mehr als je zuvor, immer leise genug, damit ich sie nicht hören kann. So flüstern sie die ganze Zeit, auch wenn sie schlafen sollten. Ich weiß das, weil ich manchmal nachts aufstehe, um auf die Toilette zu gehen. Und in letzter Zeit sehe ich jedes Mal einen Lichtschein unter ihrer Tür. Das ist bestimmt wegen all dieser Verordnungen.

Deshalb frage ich Vater nicht danach, ob wir immer noch mit dem Zug fahren dürfen. Ich entscheide einfach, dass es so ist. Denn wenn die Deutschen uns hier so wenig mögen, müssten sie uns doch bereitwillig in die Züge steigen lassen. So könnten wir schließlich woanders hinfahren.

16. September 1940

«Beeil dich, Mischa», sagt Mutter. «Es ist schon halb vier.»

«Nur noch eine Minute», rufe ich. «Ich bin fast fertig.» Mit meinen Hausaufgaben nämlich. Auch wenn es keine richtigen Hausaufgaben sind, weil es keinen richtigen Schulunterricht mehr gibt. Jedenfalls nicht für Juden. Am Ende des Sommers haben sie gesagt, wir dürften nicht einmal mehr tschechische Schulen besuchen. Also gehe ich jetzt in die dritte Klasse im Wohnzimmer von Erik Laubs Familie. Wir sind dort zu sechst. Zwei ältere Mädchen, die eigentlich studieren sollten, bringen uns alles bei. Wir sitzen auf Holzstühlen im Kreis und spielen Karten in der Pause, statt nach draußen zu gehen.

«Mischa», sagt Mutter, die auf einmal in der Tür meines Zimmers steht und ganz und gar nicht zufrieden aussieht. «Wenn wir uns nicht beeilen, schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig.»

In den Laden, meint sie, denn Juden dürfen jetzt nur noch zwischen drei und fünf Uhr am Nachmittag einkaufen.

«Ja, ja, ich komme ja schon.»

«Und du hast nicht auf der Geige geübt, oder?»

«Und?»

«Wenn wir zurückkommen, ist das das Erste, was du tun wirst, hast du gehört?»

Die Straßenbahn kommt. Wir steigen in den hinteren Wagen, auch wenn es im vorderen weniger voll ist, denn das ist noch so eine Vorschrift: Juden dürfen jetzt nur hinten mitfahren. Es gibt keine freien Plätze, also stehen wir, während die Bahn die Straße hinunterrattert. Mutter grüßt eine Bekannte, dann schweigt sie und starrt über meine Schulter hinweg aus dem Fenster.

Sie wirkt müde. Sie hat sich immer so schick angezogen, aber jetzt trägt sie ein einfaches graues Kleid. Und auch keinen Schmuck. Seit einigen Monaten geht sie die Sachen in unserer Wohnung durch und sortiert alles von Wert aus. Alles von Wert, was die Deutschen uns noch nicht genommen haben, denn sie haben gesagt, Kameras, Schreibmaschinen, Wollmäntel und vieles andere dürften wir nicht mehr besitzen. Auch keine Skischuhe, weil die Deutschen wohl nicht wollen, dass wir ihre kostbaren Berge hier verschandeln. Die ja eigentlich nicht mal ihre sind.

Und all die wertvollen Dinge, die sie findet – Gemälde, Schmuck und ihre besten Kleider –, verschwinden nach und nach aus unserer Wohnung. Einige hat sie bei Nichtjuden gelassen, die wir kennen, Nichtjuden, die immer noch mit uns reden. Den Rest schickt sie an ein Lagerhaus in London. Unsere Wohnung fühlt sich in letzter Zeit so leer an.

«Wenn es vorbei ist», sage ich, «kriegen wir dann alles wieder zurück?»

«Was?», fragt sie, als ob ich sie aus einer Trance gerissen hätte.

«Nichts», sage ich, denn ich habe beschlossen, meine Frage nicht zu wiederholen und auch nicht die Frage zu stellen, die mich wirklich verwirrt: Warum ist niemand bereit, uns oder den anderen Juden hier in der Gegend zu helfen, obwohl wir ihnen helfen würden, wenn es umgekehrt wäre?

Zumindest hoffe ich doch, dass wir ihnen helfen würden.

Die Straßenbahn hält an, und wir steigen aus.

«Vergiss es», sage ich.

Wie die Straßenbahn ist auch der Laden überfüllt mit Leuten. Mit Juden. Es gibt so vieles, was ich gerne hätte – Hühnerleber, Hering, Salami, Honig, frisches Brot –, aber ich bleibe still, weil ich weiß, dass wir uns jetzt kaum etwas leisten können. Vater hat fast ein Jahr lang nicht gearbeitet, und selbst ich habe mitbekommen, dass unsere Ersparnisse fast aufgebraucht sind. Also lässt sich Mutter Zeit, bleibt alle paar Schritte stehen, um den Preis einer Ware zu studieren. Nach einer gefühlten Stunde legt sie endlich etwas in unseren Korb, nur, um es Sekunden später wieder herauszuholen.

Wir verlassen den Laden mit nur einem Beutel und gehen wieder dorthin, wo die Straßenbahn uns abgesetzt hat. Aber dann sagt Mutter: «Lass uns lieber nach Hause laufen.»

Und der Spaziergang ist gar nicht so übel, bis wir an einem Park vorbeikommen, an dem dieses blöde deutsche Schild hängt: JUDEN VERBOTEN. Eine Gruppe von Jungen in meinem Alter spielt dort Fußball. Die haben’s gut.

«Mischa», sagt Mutter ein paar Häuserblocks weiter.

«Ja?»

«Du solltest wissen, dass …»

«Hm?»

«Wir werden bald ausziehen.»

«Was?»

«Aus unserer Wohnung.»

«Ausziehen?», frage ich, als ob ich das Wort noch nie gehört hätte. «Wieso ziehen wir aus?»

«Unsere Wohnung ist zu groß, und die …»

«Stimmt doch gar nicht, sie ist überhaupt nicht zu groß. Unsere Wohnung ist genau richtig. Was soll denn daran zu groß sein?»

Eine Minute lang sagt Mutter nichts. Wir stehen an einer Ecke und warten, dass ein paar Autos vorüberfahren.

«Die Deutschen haben angeordnet, dass alle Juden in den alten Teil der Stadt ziehen sollen. Zur Altneu-Synagoge. Alle werden dort leben. Wir ziehen am Ende der Woche um.»

Ich finde einen Stein auf dem Bürgersteig und kicke ihn vor mir her. Ich wette, ich bin ein viel besserer Spieler als diese Jungen. Aber wenn ich ihnen den Stein zuschießen würde, um ihnen zu zeigen, dass ich auch Fußball spiele, würden sie vermutlich damit nach mir werfen. So wie die anderen Kinder letzte Woche, als ich auf dem Nachhauseweg von der Wohnung der Laubs war. Die haben mich sogar verfolgt, aber ich habe ein gutes Versteck neben dieser einen Kirche gefunden, und sie sind wieder verschwunden. Davon habe ich noch keinem erzählt.

«Gibt es», frage ich Mutter, «gibt es in dem neuen Haus einen Aufzug?»

«Nein, Mischa. Das Haus, in dem wir wohnen werden, ist viel zu alt dafür.»

Dieser Stein fängt an, mir an den Zehen weh zu tun. Ich trete mit Wucht gegen ihn, schieße auf ein unsichtbares Tor, das ich aus irgendeinem Grund verfehle.