19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Starke Persönlichkeiten aus dem rauen Norden Eine Schafzüchterin, die als Selbstversorgerin in den unwirtlichen Bergen lebt, ein Gletscher-Ranger, der Wasserfälle und Wanderwege kontrolliert, eine Eisschwimmerin, die ein Rabenmuseum unterhält ... Die isländische Gesellschaft ist tief geprägt von der wilden Schönheit und den extremen Naturgewalten ihrer Heimat. Aus ihnen schöpfen die Männer und Frauen ihre Kraft und Inspiration. Diese Verbundenheit spiegelt sich in Anne Siegels spannenden Porträts außergewöhnlicher Menschen wider. So ergeben sich faszinierende Einblicke in den Alltag und in die Seele der Isländerinnen und Isländer. »Anne Siegels Bücher sind pures Glück zwischen zwei Buchdeckeln.« WDR Mit diesem Band findet der erfolgreiche Bestseller »Wo die wilden Frauen wohnen« einen facettenreichen Nachfolger, der sich nicht nur den wilden Frauen Islands widmet, sondern auch den wilden Männern. »Diese Biografien machen sofort Lust auf eine Reise in den wilden Norden.« Hamburger Morgenpost über »Wo die wilden Frauen wohnen«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.malik.de

Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Wo Islands wilde Seele wohnt« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

Mit 53 farbigen Abbildungen und einer Karte

© 2025 Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München

www.piper.de

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Redaktion: Antje Steinhäuser, München

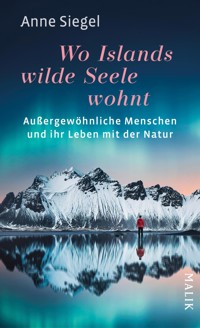

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de

Coverabbildung: Evelina Kremsdorf / Trevillion Images

Bildteilfotos: Anne Siegel, außer anders angegeben

Karten: Peter Palm, Berlin

Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen ohne Alternativtexte:

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Widmung

Karte

Sigurdur Erlingsson

Von Stammtischen im Heilwasser, Trollen und Geologie

Anne Siegel

Das zottelige runde Heck Islands

Vivian Ólafsdóttir

Ich will die Farbe sein

Thorvardur Árnason

Es gibt kein Wort für Wildnis in Island

Íris Índridadóttir

Das Koks der Lüfte

Haraldur Thorleifsson

Ramp up Iceland

Ingibjörg Rósa Björnsdóttir

Fordern, Auffangen und Eisschwimmen

Kristján Eggertsson

Form follows Landscape

Kristín Gunnlaugsdóttir

Alles leuchtet

Guðmundur Fertram Sigurjónsson

Der Heiler mit dem Einhorn

Jóhanna Birgisdóttir

Sheep Noir statt Nordic Noir

Dank

Bildteil

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Widmung

Für Gréta, deren Impuls mich zum Polarkreis führte.

Karte

Sigurdur Erlingsson

Ranger

Von Stammtischen im Heilwasser, Trollen und Geologie

Der Ranger vom Vatnajökull hat sogar eine ganz ähnliche Größe und Statur wie der berühmte Schauspieler aus dem fernen Kalifornien, der gerade auf einer Geländemaschine durch Island fährt. Eine vage Ähnlichkeit ist den beiden nicht abzusprechen. Würde Pitt sich auch eine Lopi-Strickjacke anziehen, wäre die Verwandlung schon halb gelungen.

Davon kann ich mich selbst überzeugen, an jenem launigen, kühlen Augusttag, an dem ich Sigurdur, genannt Siggi, besuche und plötzlich Brad Pitt im Besucherzentrum des Hochland-Nationalparks am See Mývatn auftaucht: Motorradhose, weites Karohemd in leuchtenden Farben und eine überdimensionierte Mütze auf dem Kopf. Der Pitt-Stopp in Island muss wohl auf dem Weg von Los Angeles zum Filmfestival nach Venedig liegen, wo der Schauspieler nächste Woche erwartet wird.

Die Mitarbeiterinnen hier begegnen ihm so, wie das in Island üblich ist. Ihre Blicke sagen: »Wir wissen, wer du bist, aber hier bist du einer von uns!«

Wahrscheinlich lieben berühmte Menschen genau dieses Selbstbewusstsein. Björk trifft man schließlich auch »ganz normal« im kleinen Lebensmittelshop in Reykjavíks Westen, wo sie unbehelligt ihre Wocheneinkäufe erledigen kann.

Die Motorräder der Herren-Gang, die hier einen Haudegen-Urlaub macht, sind geländetauglich, und hätte Pitt sich nicht heute früh in den Besucherstrom am Mývatn eingereiht, es wäre wohl gar nicht aufgefallen, wer da gerade unterm Sturzhelm ein bisschen inkognito durchs Land gondelt.

Sollte es sich um eine Art Geheimrecherche für eine Serie handeln, in deren Zentrum ein Ranger aus dem Hochland steht? Wir werden das wohl erst in ein paar Jahren wissen. Aber das wäre eine ziemlich gute Idee für spannende Unterhaltung: Ein Ranger im wildesten Gebiet der ohnehin schon wilden Insel. So ein Siggi im Zentrum einer TV-Serie würde ziemlich was hermachen.

Allein die letzten drei Tage – drei ganz normale Tage im Leben des Isländers, der für den Nationalpark im Hochland zuständig ist:

Erst gab es Besuch von dreißig NASA-Leuten, die in der Nähe der Askja ihre Mission zum Mond erproben, dann musste Siggis Hochlandpatrouille einen im Sand festgefahrenen Jeep befreien. Zur Sicherheit erneuerten die Naturwächter gleich noch einmal die Wegemarkierungen.

Die Nacht darauf verbrachte der Ranger in Nýidalur. Nach manchen Einsätzen schafft Siggi es schlichtweg nicht mehr nach Hause. Im Hochland ist er mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Sommer, wenn die Sonne nicht untergeht, manchmal rund um die Uhr beschäftigt. Sein Einsatzgebiet ist riesig, und wenn gerade keine Hütte für eine Übernachtung in der Nähe ist, gibt es das, was Siggi sein »mobiles Büro« nennt: das Notzelt, das für die Ladefläche seines Pick-ups angepasst ist.

Am Tag danach riefen ein paar Radfahrer um Hilfe, die bei einer Mountainbiketour auf einem der Vulkanberge liegen geblieben waren. Viel Zeit für die Aktion blieb nicht, denn bei der Durchfahrung eines Flussbettes war der Leihwagen von Touristen neben der Furt stecken geblieben und musste befreit werden. Betonung auf »neben« der Furt. Wieder einmal waren wohl die Warnschilder ignoriert worden.

Erster Check: Wo sind die Sicherheitsseile im Flussbett befestigt? Da geht es lang. Zweiter Check: Ist der Motor Ihres Fahrzeugs wasserfest? Das Sicherheitsschild vor diesen Flussfurten im Hochland weist eine ganze Liste auf. Siebter Check: Tragen Sie warme Kleidung in auffälligen Farben! Es wäre nicht das erste Mal, dass hier jemand verloren geht. Die Ranger, die solche Schilder aufstellen, passen auch auf, dass Reisende sich nicht überschätzen. Das passiert ständig.

»98 Prozent aller Besucher sind vollkommen okay. Mit denen haben wir keine Probleme. Ein Prozent von ihnen dachte nur ein einziges Mal nicht nach, die haben halt einen Fehler gemacht. Das ist auch nicht schlimm. Und dann ist da aber noch dieses eine Prozent an Idioten. Von denen lasse ich mir meinen Tag allerdings nicht versauen. Wir lernen sogar, mit ihnen zu kommunizieren.«

Was ist eigentlich der größte Fehler, den man hier machen kann? Gibt es den? Vielleicht kann man es als eine Art Hochlandschock oder -überforderung bezeichnen: »Die meisten Reisenden nehmen sich zu wenig Zeit, die Landschaft auf sich wirken zu lassen.«

Diese Landschaften haben zuweilen etwas Dramatisches. Karstige Rhyolithgebirge in zig hellen Brauntönen, die übereinandergeschichtet scheinen, wechseln sich hinterm nächsten Berg ab mit dampfenden Quellen. Das alles vor einer Kulisse, die wirkt, als sei man in Tolkiens Mittelerde gelandet.

Dichte Moose überziehen riesige Felslandschaften, an denen das Grün tentakelnd in die Tiefe tropft. Dann wüstenartige Ebenen. Weiter oben erscheinen plötzlich Oasen mit frischer Vegetation, und Rentiere kreuzen irgendwo den Weg. Wasserfälle, deren Dimensionen alles im Süden Islands übertreffen. Und als reiche das noch nicht aus für die zivilisationsmüde Seele, die sonst zu oft auf zweidimensionale Bildschirme glotzt, tauchen hinter eiszeitlichen Tuffbergen riesige Gletscher auf, von Eis bedeckte Vulkane, die aus 2000 Metern Höhe hinabstarren auf die staunenden Reisenden.

Es gibt Wege im Hochland, für die benötigt man im Auto zehn Stunden und legt nur hundert Kilometer dabei zurück. Das Gebiet, in dem der kernige blonde Ranger mit den kantigen Schultern und dem Vollbart arbeitet, ist riesig und das Wetter gerade so launisch und herausfordernd wie lange nicht mehr.

Gestern wusste er noch nicht, dass er an diesem Morgen zwischen wildem Thymian und Arktischen Weidenröschen aufwachen würde. Die Nachtschicht dauerte zu lange, um es noch bis nach Hause zu schaffen.

Im Sommer ist Siggi hier draußen, im Winter arbeitet er im Besucherzentrum. Die Arbeitsschichten sind lang, und manchmal fallen sie ganz plötzlich an, wie vor ein paar Wochen, als sich hier heftige Schneefälle mitten im Sommer ereigneten. Dafür gibt es anschließend Freizeit am Stück.

Am Fuß der Askja begann der Tag für Siggi beim ersten Morgenkaffee vor dem Zelt, mit Blick auf wechselnde Wetter, die sich am Horizont ankündigten.

Heute stehe ich auf seinem Programm, nach einer Achtzehn-Stunden-Schicht hat Siggi endlich ein paar Tage frei. Wir lernten uns vor ein paar Jahren kennen, als er eine meiner Lesungen in Island besuchte. Sigurdur Erlingsson lebt an dem Ort, den er von Kindesbeinen an liebt. Ich treffe ihn auf seinem Hof am See Grænavatn, gut eine Stunde von Akureyri.

Die Gegend ist malerisch und dramatisch zugleich. Auf der anderen Seite der See Mývatn mit den kleinen Inseln, die mit Grün bewachsen sind. Wo der See anfängt und wo er aufhört, erschließt sich nicht gleich. Der Grænavatn ist mit dem nahen Mývatn über einen kleinen Zwischenfluss verbunden.

Diese Landschaft wurde nach Vulkanausbrüchen von den großen Mývatn-Feuern geprägt, die die Gegend Anfang des 18. Jahrhunderts stark veränderten.

Zwischen 1975 und 1984 kam es erneut zu einer Reihe von heftigen Vulkanausbrüchen. Die Spuren davon sind auf dem Weg zum Grænavatn noch sichtbar. Er führt mich am Námaskarð vorbei, wo noch immer Schwefelquellen vor sich hin brodeln. Vor dem Pass liegt der riesige Explosionskrater Stóra Víti. Seine vorgelagerten, hell gefärbten Berge und die riesige Öffnung des Kraters wirken wie ein fremder Planet. Der Mývatn und seine Umgebung weiter südlich sehen im starken Kontrast dazu aus wie das reinste Auenland.

Die Farm, auf der Siggi lebt, ist eine der ersten, die in Island entstanden. Zu ihr gehören mehrere Tausend Hektar Land. Den Mittelpunkt des Hofes bildet das über hundert Jahre alte Bauernhaus, ein großes, lang gezogenes traditionelles Gebäude aus hellgrünem Holz mit dunkelgrünen Fenstereinfassungen. Über zwei Gauben ein Grasdach, das an den Seiten in kleine Ställe übergeht. Hier lebten ganze Generationen von Tierhaltung und Forellenfang. Zwei Höfe in der direkten Nachbarschaft betreiben noch aktiv Landwirtschaft, und auch Siggi besitzt ein paar Schafe und Pferde.

Die Auffahrt zum Hof ist aufregend – sie führt zwischen zwei Grashügeln durch eine vielleicht zwei Meter tiefe Mulde, die im Sommer wild mit hohen Gräsern bewachsen sind. Es wirkt, als nähere man sich dem Hof aus der Unterwelt kommend. Einen Moment lang frage ich mich, ob mein Auto hier überhaupt durchpasst.

Hinter dem alten Bauernhaus liegt ein neueres Gebäude, in dem Siggi lebt. Hier und da ein alter Grassoden-Stall. Seeblick vom Wohnzimmer und Schlafzimmer. Am Horizont schneebedeckte Berge auf der einen Seite und ein alter Vulkan auf der anderen. Was für ein feiner, außergewöhnlicher Fleck Erde.

Das ist Siggis Sehnsuchtsort, seit er denken kann. Auf der Farm wuchs sein Vater auf, Erlingur, der später Lehrer wurde und nach Akureyri zog. Wann immer er konnte, besuchte Siggi hier, gut eine Stunde vom Zuhause bei seinen Eltern entfernt, seine Großeltern am Grænavatn. Dies ist, am Rande des Hochlandes gelegen, einer der kältesten Orte Islands. Im Winter treibt das Thermometer die Temperaturen oft bis an die dreißig Grad minus.

Es ist Abend, der Wind fegt energische kleine Wellen ans Ufer. Das Wasser des Sees ist eiskalt, es erneuert sich alle vier Tage vollständig, kommt ganz frisch aus den Bergen, von den Gletschern. Im Gras liegt ein Ruderboot, daneben noch die alten steinernen Stützen im Wasser des Sees, in denen früher die frische Milch in Kannen gekühlt wurde. Von einer kleinen Insel tönen die Rufe eines Haubentaucher-Paares übers Wasser.

Aus dem Haus kommt mir Kastro entgegengestürmt, Siggis Border Collie. Er ist auch im Hochland der Begleiter des Rangers.

Akureyri, wo Siggi aufwuchs, ist eine wunderschöne Stadt am Rande der Natur des Nordens, direkt am Meer und gleichzeitig Islands zweitgrößter Ort mit kleinem Flughafen, mehreren Schwimmbädern und einem beeindruckenden Botanischen Garten.

Doch Städte sind nichts für den Ranger. Vor allem wenn er nach Reykjavík komme, rege ihn die Stadt auf, sagt Siggi. »Reykjavík ist mir zu hektisch.«

Dabei hat er mal in einer sehr viel größeren Stadt gelebt. Siggi studierte in München. Dort fühlte er sich äußerst wohl, denn München habe etwas, was er noch in keiner Stadt erlebte: »Reykjavík ist die kleinste Metropole der Welt und München das größte Dorf!« Und das meine er »durchaus aufwertend«, betont er. Dass jedes Viertel wie ein kleines Dorf sei, habe ihn fasziniert. München sei lebenswert.

Siggi spricht perfekt Deutsch. Wahrscheinlich perfekter als manche Deutsche. Es fällt mir immer auf, wie er mit seinem wunderbar isländischen Akzent ganz vorsichtig die Wörter formt. Er bildet sie weiter vorne auf den Lippen, anders als die isländischen Wörter, die den Mundraum erfüllen, weil seine Muttersprache viel mehr weiche Laute beinhaltet, die weiter hinten entstehen. Es klingt behutsam, wenn er exakt Deutsch artikuliert, vielleicht weil es in unserer Sprache andere Vokalfolgen gibt, und Siggi ist ein ziemlich präziser Mensch.

Bereits als Teenager verbrachte er ein Jahr mit seiner Familie in Deutschland. Seine Eltern nahmen als Gymnasiallehrer an einem typisch isländischen Sabbatical-Programm teil: Lehrer gehen nach langer Routine im Schuldienst noch einmal ein Jahr bezahlt ins Ausland, um dort zu studieren. Schließlich wirkt sich das später positiv auf ihren Unterricht aus.

So zogen Erlingur und Sigríður mit ihren drei halbwüchsigen Kindern für ein Jahr in die Nähe von Tübingen, um dort zu studieren. Siggi ist das sogenannte Sandwichkind, der Mittlere, er hat einen jüngeren Bruder und eine ältere Schwester.

»Für mich war es toll, in eine deutsche Klasse zu kommen. In Akureyri wurde ich im Jahr davor etwas gemobbt, und plötzlich war ich der coole Isländer in meiner neuen Klasse. Das war befreiend.«

Zwei Drittel seiner deutschen Klassenkameraden hatten Nonni und Manni gesehen, die deutsche Koproduktion der isländischen Abenteuerserie war gerade im Fernsehen gelaufen, als Siggi in Tübingen ankam.

Die Nonni-Bücher, die die Vorlage für die Serie bildeten, entstammen der Feder des isländischen Autors Jón Sveinsson. Sveinsson, ebenfalls in Akureyri geboren, war als junger Mann durch ein Stipendium nach Frankreich gekommen und dort später Pfarrer und Jesuit geworden.

Offensichtlich sehnte er sich so sehr nach seiner isländischen Heimat, dass er begann, die Jungen Nonni und Manni und deren Abenteuer im Eyjafjörður zu erfinden. Seine Bücher erreichten ein Millionenpublikum junger Leser und wurden in vierzig Sprachen übersetzt.

Was wenige wissen: Sveinsson hat mehrfach versucht, zurück nach Island zu kommen, aber im protestantischsten aller nordischen Länder fand sich partout keine Stelle für einen katholischen Geistlichen. So landete er in Deutschland und starb kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges in Köln, wo er auf dem berühmten Melatenfriedhof begraben liegt.

Siggi kam die Berühmtheit der isländischen Abenteuerfiguren zugute. Nonni und Manni kämpfen in den Geschichten schließlich sogar gegen Eisbären. Das Image eines jungen Isländers, der nach Deutschland kam, war also gesetzt.

Für sein Selbstbewusstsein war das Jahr in Tübingen genau das Richtige. Siggi beherrschte die Sprache schnell. In Deutschland herrschte schon etwas, das in Island erst sehr viel später Einzug hielt: »das ökologische Bewusstsein«. Das faszinierte ihn. »Wir hatten in Island überall sauberes Wasser und saubere Luft. Man musste sich nie Gedanken machen. Das war auch noch die Zeit, in der Isländer ihren Müll in verlassenen Tälern verbuddelten.« Dass man in Deutschland Müll trennte, war vollkommen neu für ihn.

»Ihr Deutsche wart uns in Sachen ökologischem Denken bestimmt zwei, drei Jahrzehnte voraus!« Er macht eine kurze Pause, lacht und sagt: »So wie wir euch heute drei Jahrzehnte in der Geschlechtergerechtigkeit voraus sind.«

Eine Vorstellung davon, wie seine Zukunft einmal aussehen sollte, hatte Siggi damals nicht. Er musste sich in der Schule nie sonderlich anstrengen und plante ein naturwissenschaftliches Studium. Damals kam er allein ein paar Monate vor seiner Familie zurück nach Island. Das Schuljahr war noch nicht ganz vorbei, am Grænavatn bei seinen Großeltern begann gerade die Lämmer-Saison, und so durfte der Vierzehnjährige allein von Zürich zurück nach Akureyri fliegen und für den Rest des Sommers bei seinen Großeltern auf der Farm helfen. Ein paar Jahre später ging Siggi zurück nach Deutschland, um in München Tiermedizin zu studieren.

Er liebt Bayern und scheint sich damals so sehr sprachlich angepasst zu haben, dass er später als Reiseleiter ein paar Norddeutsche mit seinem »Grüß Gott« ein wenig erschüttert zu haben scheint.

Das bringt mich auf Siggis bemerkenswerte Unterarme. Kein Witz. Solche Unterarme haben sonst nur Klempner … und Matrosen. Diese Unterarmmuskeln entstanden in Siggis Semesterferien. Island hatte schon immer ein enormes Lohnniveau. Besonders in der Seefahrt. In den Semesterferien heuerte Siggi regelmäßig auf einem Fischtrawler an. Acht Wochen Ferien, in denen er ein kleines Vermögen verdiente. Die Arbeit auf See war allerdings unglaublich hart.

Der Eisfisch-Trawler hatte tausend Tonnen Bruttogewicht. Eine Tour dauerte in der Regel zehn Tage. In dieser Zeit waren die Männer in zwei Schichten rund um die Uhr beschäftigt. »Sechs Stunden arbeiten, sechs Stunden schlafen war der Rhythmus«, sagt der blonde Ranger. Macht zwölf Arbeitsstunden am Tag.

Eisfischen bedeutet, dass die gefangenen Fische direkt auf Eis gelegt werden. Dazu kommen sie in Tonnen, die Island-Fans ein Begriff sein dürften, denn diese Plastiktonnen werden im ganzen Land für alles Mögliche verwendet, weil sie so praktisch sind. Im Norden sieht man sie oft in den Gärten, wo sie als Kinderbadewannen zweckentfremdet werden.

»Ich habe damals den Wechsel von den 60- auf 400-Liter-Eisboxen mitgemacht«, erzählt Siggi und zeigt auf seine Unterarme. Wir sitzen inzwischen im Haus und trinken Kaffee.

Damals entstanden diese Muskeln, denn die Matrosen werfen sich die Tonnen, damit es schneller geht, zu. Siggi musste lernen, die riesigen Dinger zu fangen, und dabei bekommt man Muckis fürs Leben. »Wenn dann noch Seegang herrscht und dir so eine 400-Liter-Box entgegenfliegt, lernst du jonglieren.« Damals gelang es dem Studenten schnell, die Boxen so zu werfen, dass sie direkt vor dem Fließband landeten, wo Eis hineingeschaufelt wird.

So karg, wie ich mir immer die Fischtrawler vorstellte, sind diese Schiffe, wie ich jetzt erfahre, gar nicht, die lange aufs Meer fahren und einen gewissen Komfort für ihre Leute bieten: Es gab auf dem Schiff sogar eine Sauna. Und einen Fitnessraum. »Mit Laufbrett«, sagt Siggi. Ich verstehe nicht ganz, und dann müssen wir beide lachen, denn er hat das Laufband direkt aus dem Isländischen ins Deutsche übersetzt.

Die Arbeit auf diesen Schiffen war extrem hart, aber Siggi, der als jüngster Matrose mitfuhr, lernte viel über den Zusammenhalt der Seefahrer. Einige Verrichtungen an Bord sind hochgefährlich. Da gilt es, präzise und schnell zu sein. Ich muss an die isländische Serie denken, die so viel über die Fischproduktion erzählt. Blackport. Darin gerät ein Mann in eine Fischzerkleinerungsanlage und verliert seine Hand.

»Früher kam das schon mal vor, dass, wenn eine Maschine schneller ohne eine Sicherheitsvorrichtung lief, die Sicherheitsvorrichtung entfernt wurde, damit man mehr Fisch verarbeiten konnte.«

Siggi hatte Glück, auch wenn es einmal ziemlich knapp war: Er klinkte ein riesiges Fischnetz nach dem Leeren nicht richtig aus, machte aber gerade noch rechtzeitig einen Schritt zurück, und so schoss das riesige Stahlseil unter Spannung knapp an seinen Knien vorbei. »Ich hätte mir wahrscheinlich beide Beine gebrochen, hätte es mich erwischt, oder sogar meine Beine verlieren können.«

Viele Matrosen scheiden in diesen Jahren wegen körperlicher Verletzungen aus. Mitte der 1990er-Jahre gibt es auf See noch keinen Satellitenempfang und keine Handys. Alte Matrosen, die nicht mehr zur See fahren, nehmen an Land für die Jungs auf See das Fernsehprogramm auf VHS-Kassetten auf und liefern sie ihren Freunden aufs Schiff. Siggi und die Mannschaft gucken regelmäßig das isländische Fernsehen mit einer Woche Verspätung an Bord.

Damals fahren noch achtzehn Leute auf dem Schiff. Siggi nimmt Fische aus, legt sie auf Eis, repariert die Netze und lernt, ziemlich gut zu putzen. Wenn sie zurück im Hafen sind, ist das Schiff meist blitzblank. Heute fahren die Fischtrawler mit wesentlich kleinerer Besatzung, weil auf den Schiffen mehr Vorgänge automatisiert sind.

Siggi hat mit diesen Jobs auf dem Meer sein Studium finanziert. Dass er letztlich doch nicht im Kuhstall landete oder in einer eigenen Tierarztpraxis, hatte mit den Gegebenheiten in seiner Heimat zu tun.

»Man guckt, wo gerade jemand gebraucht wird.« In Akureyri begann der Touristenboom. Siggi betreibt dort die Schneekanone, geht parallel zur Skipatrouille und lernt dort vieles, was ihn später als Ranger qualifiziert.

»Hier ist der Arbeitsmarkt wesentlich dynamischer. Du arbeitest in dem Bereich, der dich zufrieden macht. Dadurch sind Akademiker oft in anderen Berufen, und das ist nicht schlimm, denn du kannst ja jederzeit wieder wechseln, was auch häufig passiert.«

Als der Ranger als Teenager in Tübingen zur Schule ging, irritierte ihn, wie früh sich die deutschen Kinder in der Schule für eine Richtung entscheiden sollten.

In Island arbeitet mehr als die Hälfte aller Beschäftigten unter dem Niveau ihrer Ausbildung. Dieser Ausdruck »Niveau« ist allerdings eine Wertung, die die wenigsten Isländerinnen und Isländer benutzen würden in dem Land, in dem es kaum Klassismus gibt. Berufe werden hier nicht auf die gleiche Weise bewertet wie in Deutschland.

Das jemand einen »Abstieg« vollziehe, würde hier niemand so sagen. Die wichtigere Frage bei der Bewertung von Arbeitsstellen lautet: »Bist du glücklich mit dem, was du machst?«

Siggi ist der lebende Beweis dafür, wie Berufung passiert. Er legte zwischendurch noch ein Intermezzo als Reiseleiter ein. Seine deutschen Sprachkenntnisse waren dabei sehr hilfreich. Als die neue Reisefirma erst einmal aufgebaut und fürs weitere Wachstum strukturiert war, verließ er sie wieder, denn mittlerweile wurden Ranger gesucht. Diese Tätigkeit in der freien Natur beinhaltete all das, wonach der blonde Mann vom Mývatn sich sehnte.

»Ich kann sagen, ich war schon im Mutterleib Ranger«, vertraut mir Siggi an. Seine Eltern waren im Sommer 1977 die ersten Ranger in der Gegend. Da war seine Mutter gerade schwanger mit ihm.

Rangerinnen und Ranger (die Hälfte der Belegschaft besteht aus Frauen) müssen ziemliche Allrounder sein. Siggis akademische Kenntnisse sind hier neben der praktischen Tätigkeit hilfreich, denn rund ums Hochland gibt es viele naturwissenschaftliche Phänomene, die die Ranger erklären oder in Schautafeln abfassen. Wenn der Dienst im Besucherzentrum stattfindet, kommt noch die pädagogische Arbeit dazu.

Im Rangerzentrum erscheinen viele Kindergruppen, die in die Grundzüge der Geologie und der Pflanzen und Tiere rund um den Hochlandpark eingeführt werden. Im Mývatn gibt es zum Beispiel algenartige Bälle, die »lake balls«, die es sonst nur noch in Japan gibt. Diese Seebälle rollen von den Wellen angetrieben über den Boden des Sees und halten ihn auf diese Weise rein. Es gibt auch Fischarten, die einzigartig sind und nur hier vorkommen. Die Ranger erklären auf ihren Erkundungstouren mit Gruppen die Wunder der hiesigen Natur und beantworten die Fragen der Kinder und Erwachsenen in mehreren Sprachen.

Ranger seien besondere Typen, meint Sigurdur Erlingsson. Früher, als seine Eltern diesen Job ausübten, war das eine klassische Tätigkeit nur für die Sommermonate. Seit zehn Jahren ist es in Island ein anerkannter Beruf. Anders ließe sich ein so großer Nationalpark wie dieser wohl auch gar nicht betreiben.

»Man muss auch gut mit sich allein klarkommen.« Er habe es lernen müssen und liebt die Tage, die er ohne sein Team in der Einsamkeit verbringt, wenn ihn nur sein Hund Kastro begleitet.

»Gibt es so etwas wie schönste Momente im Rangerleben? Vielleicht ja sogar den schönsten Moment?«

»Ja, im Sommer in der Mitternachtssonne allein in die Caldera der Askja zu gehen und sich hineinzulegen.«

»Allein im Vulkan?«

»Ja, ganz allein. Wenn die Touristen alle weg sind.«

»Ist das nicht gefährlich?«

»Der letzte Ausbruch war 1961.«

Mir rutscht ein »Siggi, du bist ein cooler Hund« raus, und er lacht. Die Chance, im Lotto zu gewinnen, wäre größer, als dass genau in diesem Moment der Vulkan hochginge.

Tüchtig zu sein bedeutet im Rangerleben nicht nur, Menschen zu retten, Pflanzen zu bestimmen und neue Wege anzulegen. Es gibt da noch eine ziemlich kontrastreiche dreckige Seite in seinem Beruf: »Du musst eklige Plumpsklos putzen können.«

Am Dettifoss, der auch zu seinem Gebiet gehört, entwickelte das Rangerteam ein Projekt, auf das sie alle ziemlich stolz sind: Ökoklos. In einer sternförmigen Anordnung stehen sie neben dem Parkplatz und leisten wichtige Dienste, denn an Islands größtem Wasserfall herrscht in den Sommermonaten Hochbetrieb. Der Parkplatz ist voll. Manche Blase auch, wenn die Gäste durchs menschenleere Hochland hierherkommen und für die Fahrt wesentlich mehr Zeit benötigten, als sie zunächst einplanten. Die Klos sind im Dauerbetrieb.

Solarpaneele treiben die Batterien der Trockentoiletten an, die Feuchtigkeit und Papier voneinander trennen und die Fäkalien kompostieren. Die Planung und den Bau erledigte das Team während der Coronapandemie. Touristen durften damals ohnehin nicht einreisen, und die Ranger nutzten die Zeit für solche Neu- und Umbauten, ganz isländisch als genderneutrale Toiletten.

Auf dem Vatnajökull stehen die gleichen Häuschen, die aus dezenten Holzkreationen bestehen und ästhetisch das schiere Gegenteil schäbiger Dixi-Klos darstellen.

Der Weg vom Parkplatz am Dettifoss bis zu dem riesigen Wasserfall ist anderthalb Kilometer lang. Er führt ein bisschen kurvenartig über eine gut gekennzeichnete Streckenführung zwischen Felsen hindurch. An zwei Stellen gibt es Abzweigungen zu anderen Wasserfällen, zum Selfoss und zum Hafragilsfoss. Manchmal liegen Matten auf dem Weg.

»Das ist alles gewollt. Wir haben den Parkplatz extra so gelegt, dass auf dem Weg zum Wasserfall Zeit bleibt, die Landschaft auf sich wirken zu lassen«, erklärt Siggi. Klar hätte man den Parkplatz viel näher an den Wasserfall bauen können, aber es sei wichtig, dass die, die herkommen, sich Zeit auf ihrem Weg zum Naturwunder nehmen.

Auf dem Weg zum Grænavatn mache auch ich eine Pause am Dettifoss, allein schon, um die neuen Ökoklos zu sehen, auf die die Ranger so stolz sind.

Es ist ein sonniger Sonntagnachmittag. Vor mir gehen Besucher schweigend nebeneinander zwischen großen Basaltbrocken, die den Weg auf der kleinen Anhöhe zum Dettifoss säumen. Die Überwältigung angesichts der Dimensionen raubt manchem Touristen die Worte. Eine italienische Gruppe mit bunten Plastik-Regenumhängen marschiert mit mir, davor spielen aufgeregte Kinder zwischen den Pfützen, die sich auf dem Pfad bildeten.

Der riesige Wasserfall ist auf dem Weg durchs Hochland schon von Weitem an einer flirrenden Sprühfontäne über die Felskappen hinweg zu sehen. Kleine Regenbogen bilden sich über den nieselnden Fontänen am Horizont.

Direkt vor diesen kraftvollen Wassermassen zu stehen, die vom Vatnajökull herabstürzen, sie in ihrer erstaunlichen Kraft und Fließgeschwindigkeit zu sehen, ist ein beachtlicher Moment.

45 Meter tief rauschen die Wasserkaskaden auf hundert Meter Breite mit ungeheurer Kraft in die Schlucht hinab. Kaum zu fassen, dass dieses tosende Gebilde in manchen Wintern zufriert. Den beeindruckenden Anblick, wenn das hier alles in Eis erstarrt, kenne ich nur von den Fotos, die Siggi im vorletzten Winter auf Facebook postete. Damals herrschte der kälteste Winter seit über hundert Jahren in Island. Der Dettifoss sah aus wie eine riesige Marmorskulptur.

In der Naturschutzbehörde wurde lange um die Frage gerungen, ob es nicht sicherer sei, Orte wie den Dettifoss im Winter konsequent zu sperren. Die Erfahrung lehrte aber, dass die verbotenen Zonen dann erst recht Reisende anziehen, die das spannend finden und sich bewusst fahrlässig verhalten. Deshalb sind all diese Orte ganzjährig offen.

Natürlich bedeutet so eine Entscheidung, dass die Beschäftigten des Nationalparks in der ruhigeren Jahreshälfte hier ganz besonders aufmerksam agieren müssen. Die Rettungsaktionen, um waghalsige oder verunglückte Touristen in Sicherheit zu bringen, die ihre Kraft nicht richtig einschätzen konnten, entwickelten sich in den letzten Jahren zu einem erheblichen Kostenfaktor in ganz Island.

Vor Kurzem erst setzte ein Tourist auf einem Gipfel einen Notruf ab, sodass ein ganzes Rettungsteam mit dem Hubschrauber anrücken musste. Als der Rettungssanitäter sich zu ihm abseilte, teilte ihm der Mann mit, er habe wohl überreagiert. Jetzt sei »alles wieder okay«, er könne den Abstieg doch alleine bewältigen und brauche sie nicht mehr.

Um die Kosten, die bei den vielen teuren Rettungseinsätzen anfallen, ein wenig aufzufangen, gehen die Ranger zum Jahresende einem interessanten Nebenerwerb nach: Dann verkaufen sie im ganzen Land Silvesterböller und Feuerwerk.

Wer sich also immer schon darüber wunderte, dass an Neujahr in Island wie besessen geböllert wird, muss wissen, dass das Volk damit jede Menge Noteinsätze querfinanziert. »Suchen, Retten, Sichern« lautet die Devise derer, die in Island Menschen aus ausweglos scheinenden Situationen helfen. Zu den Hauptamtlichen kommen 4500 Freiwillige, also Männer und Frauen, die dafür trainiert sind, in ihrer Freizeit die Leben fremder Menschen zu bewahren. Sie begeben sich dafür regelmäßig in Gefahr, egal, ob Touristen in Gletscherspalten fallen oder isländische Fischtrawler auf See in Not sind. Landsbjörg, so heißt die isländische Rettungsorganisation, ist mit Hightech ausgestattet und rund um die Uhr im Einsatz. Das kostet.

Siggi und seine Kollegen errichten für den Sonderverkauf in der letzten Woche des Jahres Zelte und Stände. Die Raketen sind ein Verkaufsschlager. Viele Isländerinnen und Isländer identifizieren sich sehr stark mit dem Gedanken, auch unter Lebensgefahr füreinander einzustehen. Zu den vielen Tausend Aktiven kommen rund 20 000 Mitglieder. Das sind sechs Prozent der gesamten Bevölkerung.

Hat der Experte einen speziellen Rat für Island-Reisende? Siggi muss nicht lange überlegen: Im Winter unterschätzten viele auf ihren Wegen durchs Hochland die Anstrengung, die durch die fast ganztägige Dunkelheit entstehe, meint der Ranger vom Vatnajökull. Das wirke stark auf den Organismus. »Man wird schneller müde und überschätzt prompt die eigenen Kräfte.«

Oft ist das Hochland dann ohnehin gesperrt. Aber auch die Straßen, die als befahrbar gelten, können bei Eis und Schnee und der Dunkelheit, die zwanzig Stunden pro Tag herrscht, schnell zur Herausforderung werden.

Hat Siggi schon viele richtig dumme Sachen mit ausländischen Reisenden erlebt?

Der Ranger ist ein unendlich geduldiger Mann, aber seine Liste, wenn es um fahrlässiges Verhalten geht, ist lang. In zehn Jahren als Ranger hat Siggi einiges mitgemacht.

Viele erkennen selbst gar nicht, dass sie sich mit ihrem Verhalten in Gefahr bringen. Und ein paar haben einfach mehr Glück als Verstand. In dem besonders kalten Winter, als sogar der Dettifoss zufror, sei ein Alleinreisender in der Dämmerung am Wasserfall unterwegs gewesen, erzählt Siggi. Ein junger Mann, der nur Sneakers getragen habe. Es herrschten an dem Tag um die zwanzig Grad minus, und er war auf diesen dünnen, rutschigen Sohlen allein auf dem Weg zum stark vereisten Dettifoss.

Offensichtlich habe er auf dem Weg ständig auf sein Handy geblickt und dadurch den markierten Weg verpasst. Der Mann überkletterte im letzten Dämmerlicht am Nachmittag sogar Schutzzäune und rutschte auf den glatten Sohlen seiner Turnschuhe auf der gefrorenen Fläche vor dem Wasserfall fürchterlich aus. Der Kanadier stürzte dabei in eine vereiste Rinne des Wasserfalls und steckte fünf Meter tief darin fest.

»Zum Glück war der Wasserfall gefroren, und er hatte sein Handy noch in der Hand. Hätte der Mann keinen Handyempfang gehabt oder ihm wäre das Telefon aus der Hand gefallen und er hätte die Nacht dort verbringen müssen, er hätte das nicht überlebt.«

Viele Reisende machten auch den Fehler, Island »im Schnelltempo« zu bereisen, sagt Siggi. Sie unterschätzten dabei, wie müde es mache, derart viele Eindrücke zu verarbeiten! Ihnen rät er, immer mal wieder innezuhalten.

Die Streckenführung durchs Hochland ist bewusst so angelegt, dass es Park- und Rastplätze für gelegentliche Pausen gibt. Wer noch nie im Land war, sieht nur die reinen Kilometer in der Fahrtbeschreibung und unterschätzt die Beschaffenheit der Strecken, die herausfordernd sein können.

»Es ist so viel, was du verarbeiten musst, wenn du die isländische Landschaft erfährst.« Siggi empfiehlt sogar bewusste Ruhepausen, um das Erlebte wirken zu lassen. Wer über die Ringstraße saust, weiß das oft nicht. Und auch die wenigen Pisten abseits der Straße können eine Herausforderung sein. »Das sind Pisten, da fahren in der Hochsaison im Durchschnitt vielleicht fünf Autos pro Woche.«

Die Ranger sind es gewohnt, auch solche Strecken zu kontrollieren. Das Gebiet, in dem Siggi tätig ist, beträgt rund 4000 Quadratkilometer. Das entspricht 750 000 Fußballfeldern oder der 1,1-fachen Größe der Insel Mallorca.

Auch für das Team der Ranger können Wintertage hier zur Herausforderung werden, zum Beispiel wenn sie gegen die Schneestürme im Hochland kaum ankommen. Dann setzen sie ihre Touren manchmal nicht mehr fort, sondern pausieren in einer der Schutzhütten. Früher standen die das ganze Jahr offen, heute sind sie mit Zahlenschlössern versehen.

»Es gab schon Wintertage, da hat die Fahrt nach Hause achtzehn Stunden gedauert, und ich musste unterwegs mein eigenes Auto zwölfmal ausbuddeln«, erinnert sich der kernige Siggi.

Der Kontrast zu seiner Erzählung könnte in diesem Moment kaum größer sein: Wir haben den Ort unseres Gespräches gewechselt, und Siggi und ich sitzen inzwischen im Spa, im Dampfbad des Mývatn-Naturbades. Anschließend sinken wir zwischen weißen dampfenden Wolken in einen der Pools des Geothermalbades. Das hier ist einer der wenigen Orte, an denen Siggi ohne Hund Kastro unterwegs ist.

Das milchig hellblaue Wasser gleicht dem der Blauen Lagune aufs Haar. Das vierzig Grad warme Heilwasser der künstlichen Lagune soll Schmerzen lindern und ist voller Mineralien, Silikate und geothermischer Mikroorganismen, die gut für die Haut und gegen Asthma sein sollen. Bevor ein größeres Publikum diese Art von Heilbädern entdeckte, wurden sie vor allem als Kur gegen Schuppenflechte genutzt. Der Spa ist bis spätabends geöffnet. Wir sitzen in einer kleinen Ausbuchtung des Pools bis zum Kinn im warmen Wasser. Unter meinen Zehen spüre ich die winzigen Kiesel, die dem Wasser sein Blau verleihen.

Ein Stück weiter entfernt stehen Badende vor einer kleinen Bar und trinken Cocktails. Hier wird auch im Pool serviert.

»Die Ecke hier ist unser Stammtisch«, sagt Siggi. Er trinkt keinen Alkohol, aber in dieser Nische am Rande des Pools trifft er sich abends oft mit Freunden zum Quatschen.

Der Blick von hier, mitten in dieser Senke im Lavafeld, geht weit übers Land. In der Ferne liegt ein Vulkankegel. Davor der Mývatn und ein Berg, auf den Siggi nun zeigt: »Du weißt schon, dass einer meiner Vorfahren da drüben gegen einen Troll kämpfte, oder?«

Wir hatten vorher schon einmal über Trolle gesprochen. Ich hatte ein technisches Tool verloren und suchte es in meinem Koffer. »Wir sagen immer, dann brauchte es wohl gerade ein Troll, und müssen nicht mehr länger suchen. Er bringt es dir irgendwann zurück«, lautete Siggis Erklärung. Er sollte damit recht behalten, ich fand es sehr viel später wieder, die Trolle müssen wohl auch Hightech lieben.

Das mit den Trollen ist in Island so eine Sache. Selbst Menschen, die nicht spirituell wirken, kommen irgendwann während persönlicher Begegnungen auf sie zu sprechen. Dabei hatte ich Siggi gerade sagen wollen, dass er einen ziemlich guten Buddhisten abgäbe. Er hatte vom Alleinsein in der Natur erzählt und wie er das im Laufe seiner Tätigkeit als Ranger erst lernen musste und dann zu genießen begann. Tatsächlich käme ihm diese Form der Spiritualität, der Buddhismus, wohl am nächsten, gibt er zu.

»In den isländischen Geschichten ist das Verborgene Volk, also das Huldufólk, ein bisschen so wie wir, die normalen Leute. Die Elfen sind eher Adelige. König. Königin.« Und die Trolle? »Das sind klar die Bösen, die Macht wollen.« So richtig kann ich Siggis Grinsen gerade nicht deuten.

Laut Überlieferung kämpfte sein Vorfahr auf dem Weg nach Hause hier in der Nähe von Mývatn und Grænavatn mit einem schlimmen Troll, der auf Menschenfleisch aus war. Es war kurz vor Weihnachten, der Troll und Siggis Vorfahr kämpften so fürchterlich, dass der Mann in der Weihnachtsnacht seinen Verletzungen erlag. Seine Blutspur führte bis hier in die Nähe, in die Berge.

»Ich war ja früher mal Reiseleiter und habe mir die Hinweise in der Geschichte genau angeschaut.« Siggi grinst immer noch. »Damals herrschte gerade eine vulkanische Phase. Es ist also gut möglich, dass er beim Schneetreiben in eine Vulkanspalte fiel, die er nicht sehen konnte. Und vielleicht hat er dadurch ein Hirntrauma erlitten, das er nicht überlebte!«

Manchmal präge auch die Geologie die Volksgeschichten, erklärt mein Gegenüber. Auf dem Weg nach Akureyri gebe es einen Berg, auf dem ein besonders schrecklicher Troll herrschte, ein böser Geist. Er attackierte Reisende, die mit zerrissenen Kleidern im nächsten Ort ankamen und grün und blau waren. Manche wurden nie wieder gesehen.

»Das ist ein bekanntes Lawinengebiet«, lässt Siggi mich wissen. Manche seien in den alten Geschichten auch ohnmächtig im Schnee gefunden worden, mit zerrissenen Kleidern. »Da war vielleicht die Hypothermie mit im Spiel, von Sulfatdämpfen kann man schon mal ohnmächtig werden!«

Das ergibt Sinn, auch wenn ich es kaum wage, das den isländischen Freunden zu erzählen, die sich im Zweifel lieber nicht über Trolle auslassen mögen, weil man ja nie weiß, wie die sich rächen. Bliebe noch die Frage nach den zerrissenen Kleidern aus der alten Geschichte. Wie sollte das denn gehen?

Auch dafür hat der Ranger eine Erklärung: »Das nennt man das paradoxe Entkleiden. Du bist so unterkühlt, dass die Gefäße sich erst stark zusammenziehen, um den Körper zu schützen. Dann aber öffnen sich die Gefäße wieder, und das Blut schießt zurück in die unterkühlten Arme und Beine. Der Körper bekommt in diesem Moment eine falsche Information fürchterlicher Wärme, obwohl man gerade erfriert.« Die Menschen reißen sich im Irrglauben, sie würden schwitzen, die Kleider vom Leib. Interessant.

Da Siggi mir nun sogar die Wahrheit über Trolle erzählt, muss ich dringend noch zwei Fragen mit ihm klären, die mich beschäftigen. Schließlich leben wir in Zeiten, in denen Menschen aus aller Welt einzig und allein Island besuchen, weil dieser traumhaft schöne und besondere Ort auf ihrer »Bucketlist« steht. Also etwas ist, das sie abhaken wollen und meist mit seltsamen Aktionen verbinden. Das sind nicht die, die die Natur genießen und pfleglich mit ihr umgehen, sondern die, die bloß »Content« abgreifen und produzieren. Spektakuläre Bilder, die der Pflege ihrer eigenen Egos dienen und als Futter für ihre Social-Media-Kanäle gedacht sind.

Eine Aktion ist Siggi besonders im Gedächtnis geblieben: »Es kam mal vor, dass Leute mit Drohnen über Pferdeherden flogen und die Drohnen dann bewusst über den Tieren absenkten, damit die losgaloppierten. Sie machten das einzig und allein für die Bilder der dahinstürmenden Pferde. Das ist Tierquälerei.«

Und was ist eigentlich das ultimative Kleidungsstück, das man immer dabeihaben sollte, wenn man nach Island reist?

»Ganz klar die lange Wollunterhose. Ich bin Isländer. Wir tragen die Dinger fast 300 Tage im Jahr, sogar unter der Anzughose und unter der Ranger-Uniform!«

Es ist eine besondere Woche, in der ich Siggi am Grænavatn besuche. Und das nicht wegen Brad Pitt und der NASA, die gerade hier waren. Letztere übrigens vertreten durch eine Gruppe von Astronautinnen und Astronauten der Artemis-II-Mission aus Houston. Sie werden nach über einem halben Jahrhundert wieder die ersten Menschen sein, die für die NASA die Mondoberfläche erkunden sollen.

Der Ort auf der Erde, der dem Mond am ähnlichsten ist, liegt in Siggis Ranger-Schutzgebiet. »The Earth’s most moon-like environment«, wie die Gruppe der Weltraumleute das noch griffiger beschreibt. Die NASA-Leute marschierten eine Woche lang durch die schwarze Lavawüste und nahmen Gesteinsproben an Basaltfelsen, die von der Beschaffenheit ganz ähnlich wie die auf dem Mond sind. Siggi hatte schon öfter mit der NASA zu tun, die Gegend rund um die Askja ist auch für die Mars-Mission interessant.

Das, was gerade bei ihm zu Hause passiert, ist allerdings wesentlich aufregender: Er wohnt jetzt nicht mehr allein. Und diesmal ist nicht Hund Kastro gemeint. Wie Siggi mir den Namen seines Hundes erklärte, zeigt übrigens geradezu perfekt, wie isländischer Humor funktioniert: »Weißt du, warum Kastro Kastro heißt?« Siggi zeigte am ersten Abend meines Besuches auf die Stelle, an der bei Rüden unterm Schwanz was baumelt. »Dem fehlt da was.« (Ich musste noch kilometerweit auf dem Rückweg über diesen fantastischen Witz lachen.) Diese Woche ist außergewöhnlich, denn Siggis Freundin Regina wohnt jetzt auch am Grænavatn.

In den zehn Jahren seines Rangerdaseins pendelte der Mann aus dem hohen Norden regelmäßig nach Deutschland. Regina, die deutsche Sozialpädagogin, die mit Islandpferden arbeitete, und er hatten sich durch einen gemeinsamen Bekannten in Island kennengelernt und wurden beste Freunde. Es dauerte ein paar Jahre, bis sie begriffen, dass sie sich längst ineinander verliebt hatten. Die Fernbeziehung funktionierte, aber das ständige Pendeln zwischen Deutschland und Island war anstrengend, und die Abschiede fielen immer schwerer. Nun lebt Regina in Island, und das Strahlen dieser beiden Menschen, wenn sie einander anschauen, sagt, dass das der richtige Schritt war.

Regina, die längst fließend Isländisch spricht, beginnt gerade noch mal eine neue Berufsbiografie in Island. In fast jeder Branche werden Arbeitskräfte gesucht.

Die Geschichte von Siggi und Regina, die sich mit Ende dreißig und Anfang vierzig kennenlernten, hat eine schöne Pointe: Regina stammt aus dem Nachbarort bei Tübingen, in dem Siggi als Jugendlicher mit seinen Eltern und Geschwistern ein Jahr lang lebte.

Was mich an den berühmten Besucher mit Hollywood-Hintergrund im Gebiet des Rangers erinnert: Brad Pitt, von dem wir nicht wissen, ob er nicht doch für eine Rangerserie in Island recherchieren wollte, würde in Island wegen seiner Partnerinnenwahl wohl ein bisschen anecken. Der Hollywood-Beau hat eine neue Liebe. Sie ist beinahe dreißig Jahre jünger als er. In Island ist das nicht üblich. Dort werden Männer mit sehr jungen Frauen von ihren isländischen Kumpels wohlwollend zur Seite genommen, mit den Worten: »Alter, was stimmt nicht mit dir?«

Regina ist sieben Jahre älter als Siggi. Er liebt das. Wie hatte er es doch gleich ausgedrückt? Drei Jahrzehnte sei Island uns in Deutschland in Sachen Geschlechtergerechtigkeit voraus.

Vielleicht lässt sich das Phänomen aus der Perspektive eines isländischen Mannes leichter erklären: Männlich ist hier nicht derjenige, der Frauen abwertet, sondern der, der Frauen aufwertet.

Siggis Kraftort ist die Askja, eines der großen, mächtigen Vulkansysteme im Hochland, in deren Krater er sich gern legt.

Zur Askja gehören drei ineinander verschachtelte Krater. Einer davon ist der hochexplosive Víti, in dessen Vertiefung sich dreißig Grad warmes Wasser sammelt. Dieser Krater bildete sich erst nach einem der großen Ausbrüche der Askja, im März 1875. Damals regnete es Asche in den Ostfjorden, die sogar Tiere vergiftete und das Land der bäuerlichen Betriebe für lange Zeit ruinierte. Viele Menschen aus der Region wanderten danach aus, weil sie in der Region keine Zukunft mehr sahen.

Die Askja brach zuletzt 1961 aus. Sie liegt auf über 1500 Metern Höhe, wenige Kilometer nördlich des Vatnajökulls und gehört zum abgelegensten Teil des Hochlandes, in dessen Mitte sie thront.

Besuchen kann man diesen Ort nur, wenn gerade kein Schnee liegt, also nur in den Sommermonaten. Viele der Zufahrtsstraßen (sogenannte F-Roads) hierher sind für Mietfahrzeuge verboten. Zum Glück gibt es geführte Touren, manchmal sogar mit Ranger Siggi.

GPS-Daten: N65°03′07.1″ W16°42′37.1″