Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Panini

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

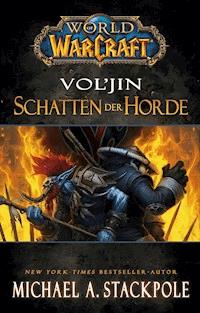

Vol'jin lautet der Name des tapferen Anführers des Dunkelspeerstammes. Seine Stärke und seine List sind selbst unter den mächtigsten Champions der Horde beispiellos. Auf dem legendären Kontinent Pandaria steht der Häuptling der Trolle nun aber seiner bislang größten Herausforderung gegenüber. Eine Prüfung, die seine Leben völlig neu definieren könnte, im Universum von World of Warxcraft. Die Attentäter Garrosh Höllschreis haben Vol'jin niedergestreckt und ihn zum Sterben zurückgelassen. Doch das Schicksal hat andere Pläne mit dem Trollhäuptling, denn Braumeister Chen Sturmbräu gelingt es, den Schwerverletzten in einem abgelegenen Bergkloster in Sicherheit zu bringen. Dort muss Vol'jin an der Seite eines mysteriösen Soldaten der Allianz nicht nur um sein Leben kämpfen, sondern auch gegen althergebrachte Vorurteile und Hassgefühle. Doch damit nehmen Vol'jins Probleme erst ihren Anfang, denn schon bald sieht er sich inmitten einer Invasion Pandarias durch die Zandalari - ein geachteter Trollstamm, getrieben von Allmachtsträumen. Sie bieten Vol'jin die Gelegenheit, grenzenlosen Ruhm zu ernten - das Geburtsrecht aller Trolle! Ein verlockendes Angebot, vor allem nach Höllschreis niederträchtigem Verrat. Es liegt nun allein in den Händen des Trollhäuptlings, ob er die Zukunft seines Volkes nachhaltig verändert, oder es zur ewigen Knechtschaft verdammt, in den Schatten der Horde.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 501

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

BEREITS ERSCHIENEN

WORLD OF WARCRAFT: Jaina Prachtmeer – Gezeiten des Krieges Christie Golden – gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-8332-2523-9

WORLD OF WARCRAFT: Wolfsherz

Richard A. Knaak – gebundene Ausgabe, ISBN 978-3-8332-2233-7

WORLD OF WARCRAFT Band 9: Thrall – Drachendämmerung

Christie Golden – ISBN 978-3-8332-2439-3

WORLD OF WARCRAFT Band 8: Weltenbeben – Die Vorgeschichte zu Cataclysm

Christie Golden – ISBN 978-3-8332-2234-4

WORLD OF WARCRAFT Band 7: Sturmgrimm

Richard A. Knaak – ISBN 978-3-8332-2051-7

WORLD OF WARCRAFT Band 6: Arthas – Aufstieg des Lichkönigs

Christie Golden – ISBN 978-3-8332-2050-0

WORLD OF WARCRAFT Band 5: Die Nacht des Drachen

Richard A. Knaak – ISBN 978-3-8332-1792-0

WORLD OF WARCRAFT Band 4: Jenseits des Dunklen Portals

Aaron Rosenberg, Christie Golden – ISBN 978-3-8332-1791-3

WORLD OF WARCRAFT Band 3: Im Strom der Dunkelheit

Aaron Rosenberg – ISBN 978-3-8332-1640-4

WORLD OF WARCRAFT Band 2: Aufstieg der Horde

Christie Golden – ISBN 978-3-8332-1574-2

WORLD OF WARCRAFT Band 1: Teufelskreis

Keith R. A. DeCandido – ISBN 978-3-8332-1465-3

WARCRAFT Band 1: Der Tag des Drachen

Richard A. Knaak – ISBN 978-3-8332-1266-6

WARCRAFT Band 2: Der Lord der Clans

Christie Golden – ISBN 978-3-8332-1337-3

WARCRAFT Band 3: Der letzte Wächter

Jeff Grubb – ISBN 978-3-8332-1338-0

WARCRAFT: Krieg der Ahnen, Buch 1: Die Quelle der Ewigkeit

Richard A. Knaak – ISBN 978-3-8332-1092-1

WARCRAFT: Krieg der Ahnen, Buch 2: Die Dämonenseele

Richard A. Knaak – ISBN 978-3-8332-1205-5

WARCRAFT: Krieg der Ahnen, Buch 3: Das Erwachen

Richard A. Knaak – ISBN 978-3-8332-1202-4

Weitere Infos und Titel unter:

www.paninicomics.de

VOL‘JIN

Schatten der Horde

Von Michael A. Stackpole

Aus dem Englischen von Andreas Kasprzak und Tobias Toneguzzo

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Amerikanische Originalausgabe: „WORLD OF WARCRAFT: Vol’jin – Shadows of the Horde“ von Michael Stackpole, erschienen bei Gallery Books/Simon and Schuster, Inc., Juli 2013.

Deutsche Übersetzung © 2013, 2016 Panini Verlags GmbH, Rotebühlstraße 87, 70178 Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten.

© 2013, 2016 Blizzard Entertainment, Inc. Alle Rechte vorbehalten. „WORLD OF WARCRAFT: Jaina Proudmoore“, WORLD OF WARCRAFT, Blizzard Entertainment sind Marken und/oder eingetragene Marken von Blizzard Entertainment, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Übersetzung: Andreas Kasprzak und Tobias Toneguzzo

Lektorat: Jörn Pinow, Uwe Raum-Deinzer

Marketing: Holger Wiest

Chefredaktion: Jo Löffler

Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart

Titelillustration von Glenn Rane/Blizzard Entertainment

Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln

YDWCHC008E

ISBN 978-3-8332-2692-2

Gedruckte Ausgabe:

ISBN 978-3-8332-2617-5

www.paninibooks.de

Für die Spieler von World of Warcraft, die sich einer faszinierenden Welt angenommen und sie zu einem noch spannenderen Ort gemacht haben. (Und besonders für jene, die mir durch willkürliches Buffen mehr als einmal mein virtuelles Leben gerettet haben.)

1. KAPITEL

Braumeister Chen Sturmbräu fiel beim besten Willen nichts ein, was er überhaupt nicht mochte. Dabei gab es gewiss einige Dinge, für die er weniger übrig hatte als für andere. So war er beispielsweise nicht sonderlich versessen darauf, zu warten, bis sein jüngstes Gebräu so weit vergoren und ausgereift war, dass er es probieren konnte. Das lag nicht so sehr daran, dass er begierig darauf war, zu wissen, wie es schmeckte. Das wusste er bereits – es würde fantastisch werden. Nein, warum er die Warterei weniger mochte, war, weil sie ihm jede Menge Zeit verschaffte, um sich neue Gebräue auszudenken, mit neuen Zutaten, sodass er sich unverzüglich an die Arbeit machen und sich damit befassen wollte.

Doch das Brauhandwerk erforderte Zeit und Sorgfalt. Und jetzt, wo die Apparaturen der Brauerei noch vollauf mit der jüngsten Charge beschäftigt waren, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich in Geduld zu fassen, bevor er den nächsten Schwung ansetzte. Das bedeutete, dass er sich irgendetwas suchen musste, um sich abzulenken; andernfalls würden das Warten und Planen und mentale Herumexperimentieren mit neuen Tröpfchen ihn glatt in den Wahnsinn treiben.

Draußen in der Welt, in den Landen von Azeroth, war es stets ein Leichtes gewesen, irgendwo Ablenkung zu finden. Es gab immer jemanden, der einen nicht leiden konnte, oder hungrige Kreaturen, die einen fressen wollten – und beide Fraktionen in ihre Schranken zu weisen, wirkte Wunder, wenn es darum ging, einen müßigen Verstand zu beschäftigen. Und dann gab es Orte, die einst etwas vollkommen anderes gewesen waren oder gerade dazu wurden, um so vielleicht wieder zu dem zu werden, was sie vormals waren. Auf seinen Reisen hatte er viele dieser Orte und noch mehr gesehen; er hatte sogar dabei geholfen, einige zu dem zu machen, was sie jetzt waren.

Chen seufzte und schaute zum Zentrum des verschlafenen Fischerdorfs hinüber. Dort unterhielt seine Nichte, Li Li, ein Dutzend der Kinder in Binan – die meisten davon Einheimische, einige aber auch Flüchtlinge. Chen war sich ziemlich sicher, dass sie die Absicht gehabt hatte, ihnen Geschichten von ihren Reisen auf Shen-zin Su zu erzählen, der Großen Schildkröte, doch dieses Vorhaben war im Sande verlaufen. Oder vielleicht erzählte sie ihnen zwar nach wie vor eine Geschichte, doch sie spielten diese nun zusammen nach. Offensichtlich ging es um einen Kampf, in dessen Zuge Li Li – ebenso offenkundig – von einem Rudel junger Pandaren bedrängt wurde.

„Ist alles in Ordnung, Li Li?“

Das schmale Mädchen schaffte es irgendwie, aus dem wogenden Meer schwarz-weißen Fells aufzutauchen. „Alles bestens, Onkel Chen!“ Doch die Frustration in ihrem Blick strafte ihre Worte Lügen. Sie griff nach unten, pflückte ein dürres Kind aus dem Gedränge und warf es beiseite, ehe sie unter einer Woge kreischender Kinder verschwand.

Chen dachte daran, einzuschreiten, zögerte aber. Li Li befand sich nicht wirklich in Gefahr, und sie war ein willensstarkes Mädchen. Wenn sie Hilfe brauchte, würde sie darum bitten. Sich vorher einzumischen, würde sie bloß auf den Gedanken bringen, dass er bezweifelte, dass sie auf sich selbst aufpassen konnte. Dann würde sie mit Sicherheit schmollen, und er hasste es, wenn sie das tat. Außerdem wäre sie empört und würde letztlich irgendetwas machen, um zu beweisen, dass sie sehr wohl auf sich aufpassen konnte, und das würde sie womöglich in noch größere Schwierigkeiten bringen.

Obgleich dies seine primäre Argumentation war, lieferten ihm das Geflüster und Getuschel der beiden Chiang-Schwestern noch mehr Gründe dafür, sich zurückzuhalten. Die beiden waren alt genug, um sich daran zu erinnern, wie Liu Lang einst als Erster Pandaria den Rücken gekehrt hatte, um die Welt zu erkunden – zumindest behaupteten sie das. Obwohl ihr Fell, abgesehen von den dunklen Stellen rings um ihre Augen, eher zu Weiß denn zu Schwarz tendierte, nahm Chen an, dass sie in Wahrheit noch nicht ganz so alt waren. Sie hatten ihr gesamtes Leben in Pandaria verbracht und nur wenig davon in Gesellschaft jener, die auf der Wandernden Insel lebten. Sie hatten ihre ganz eigene Meinung über jene entwickelt, die „der Schildkröte nachjagten“, und Chen hatte sich einen Spaß daraus gemacht, sie zu ärgern, indem er sich vollkommen anders verhielt.

In ihren Augen war Li Li zweifellos einer der wilden Hunde der Schildkröte. Impulsiv und praktisch veranlagt, übereifrig und mit einer gewissen Neigung, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen, war Li Li das Musterbeispiel einer Pandaren, die die Philosophie von Huojin für sich angenommen hatte. Leute von so abenteuerlustiger Gesinnung waren es, die auf der Schildkröte aufbrachen oder die Scherbenwelt erkundeten. Und den Ansichten der Chiang-Schwestern nach war ein solches Betragen weder zu verzeihen noch in irgendeiner Form gutzuheißen.

Was natürlich auch für jene galt, die sich auf derlei einließen.

Wäre Chen von Natur aus einer von denen gewesen, die eine Abneigung gegen gewisse Dinge hegten, hätten die Chiang-Schwestern mit Sicherheit dazugehört. Und vermutlich hätte er ihnen damit sogar einen Gefallen getan. Abgesehen davon, die Sturmbräu-Brauerei aufzubauen und fantastische Gebräue zu ersinnen, hatte er Pandaria durchwandert, um mehr über das Land zu erfahren, das er zu seiner Heimat erkoren hatte. Er hatte gesehen, wie sich die beiden Jungfern mit einem kleinen Garten abmühten, der während der Yaungol-Belagerung vernachlässigt worden war, und ihnen seine Hilfe angeboten.

Sie hatten ihm zwar nicht geantwortet, aber er hatte sich trotzdem frisch ans Werk gemacht. Er reparierte Zäune und jätete Unkraut. Er pflasterte den Pfad zu ihrer Tür mit neuen Steinen. Er erfreute ihre Urgroßkinder, indem er Feuer spuckte. Er fegte, schleppte Wasser und schichtete Feuerholz auf. All das tat er unter ihren missbilligenden Blicken und nur, weil er unter allem anderen den Unglauben in ihren Augen las.

Er hatte bereits lange und hart gearbeitet, ohne dass sie ein einziges Wort mit ihm gewechselt hätten, als er schließlich zum ersten Mal ihre Stimmen vernahm. Sie redeten weder zu noch mit ihm und ihn schon gar nicht direkt an. Stattdessen sprachen sie in seine Richtung, während sie sich miteinander unterhielten. Die Ältere sagte: „An einem Tag wie diesem wären getigerte Fadenfische genau das Richtige.“ Die Jüngere nickte bloß.

Chen wusste, dass dies eine Anweisung war, und kam ihr mit Bedacht nach. Er fischte drei Fadenfische aus dem Ozean. Den ersten Fisch warf er wieder hinein. Den letzten behielt er für die Schwestern, und den größten schenkte er einer Fischverkäuferin und ihren fünf Kindern, die im Dorf Zuflucht suchten; ihr Gemahl gehörte zu denen, die immer noch vermisst wurden.

Er wusste, dass es als Zeichen seiner vermeintlichen Vorschnelligkeit angesehen worden wäre, wenn er ihnen gleich den ersten Fisch gebracht hätte. Hätte er ihnen alle drei gegeben, hätte das gezeigt, dass er zur stolzen Zurschaustellung von Überfluss neigte. Ihnen den größten zu überlassen, der mehr war, als sie essen konnten, würde einen Mangel an Umsicht und Kalkül offenbaren. So demonstrierte sein Handeln jedoch Vernunft, Überlegung und Nächstenliebe.

Chen war sich durchaus darüber im Klaren, dass die Art und Weise, wie er mit den Schwestern umging, ihm vermutlich keine Freunde oder Gönner einbringen würde. Viele andere, die er auf seinen Reisen kennengelernt hatte, hätten sie als undankbar erachtet und einfach ignoriert. Für Chen jedoch waren sie eine Möglichkeit, mehr über Pandaria und die Leute zu erfahren, die zu seinen Nachbarn werden sollten.

Vielleicht sogar zu meiner Familie.

Wenn Li Li als Exempel für die Huojin-Philosophie gelten konnte, dann repräsentierten die Chiang-Schwestern unzweifelhaft Anhängerinnen der Tushui-Philosophie. Innere Einkehr und Überlegung besaßen für sie einen wesentlich höheren Stellenwert. Sie wägten Taten mit den Idealen von Gerechtigkeit und Moral ab – auch wenn es sich hierbei eher um die eingeschränkteren, provinziellen Dorfvarianten jener großen Ideen handelte. Tatsächlich wären die großen Ideen von Gerechtigkeit und Moral für die Chiang-Schwestern wohl viel zu prahlerisch gewesen, hätten sie gewusst, was diese Dinge wirklich bedeuteten.

Chen gefiel der Gedanke, dass er fest in der Mitte stand. Er vermischte und vereinte Huojin und Tushui in sich, oder zumindest redete er sich das ein. Realistischer betrachtet neigte er zu Huojin, wenn er draußen in der großen, weiten Welt Abenteuer erlebte. Hier, in Pandaria mit seinen grünen Tälern und hohen Bergen, wo die meisten Leute die Freuden des einfachen Lebens genossen, schien Tushui genau das Richtige zu sein.

Tief in seinem Innern lag etwas verborgen, wovon Chen Ablenkung brauchte. Dabei ging es nicht um neue Brauprojekte, sondern um das Wissen, dass er sich eines Tages, an einem bestimmten Punkt, für eines von beiden würde entscheiden müssen. Wenn er sich in Pandaria niederließe, wenn er hier eine Frau fände und eine Familie gründete, würden die Tage der Abenteuer vorüber sein. Dann wäre er ein pummeliger, mit einer Schürze bewaffneter Braumeister, der sich mit Farmern über den Preis für Getreide und mit Gästen über den Preis für einen Krug stritt.

Das war gewiss kein schlechtes Leben. Absolut nicht. Chen stapelte das Brennholz für die Schwestern sorgfältig auf. Aber würde es ihm genügen?

Wieder lenkte das Gekreisch der Kinder seine Aufmerksamkeit auf sich. Li Li lag am Boden und kam aus eigener Kraft auch nicht wieder auf die Beine. Etwas loderte in ihm auf – dieser uralte Ruf in die Schlacht. Er hatte so viele Geschichten von großen Kämpfen zu erzählen. Er hatte Seite an Seite mit Rexxar und Vol’jin und Thrall gekämpft. Verglichen mit diesen Gefechten wäre es ein Leichtes, seine Nichte zu retten, und diese Geschichten zum Besten zu geben, würde seine Brauerei bei den Leuten sehr beliebt machen, doch die Initiative zu ergreifen, rüttelte etwas in ihm wach.

Etwas, das Tushui verachtete.

Chen lief hinüber und watete in den wogenden Haufen Leiber. Er packte mehrere Kinder im Genick und warf sie zu beiden Seiten von sich. Da sie größtenteils aus Muskeln und Fell bestanden, prallten sie harmlos am Boden ab und rollten herum. Einige prallten gegeneinander, sodass Gliedmaßen in die Höhe ragten, die eigentlich nach unten weisen sollten. Sie lösten sich aus dem Gewirr und rappelten sich auf die Füße, bereit, sich wieder ins Getümmel zu stürzen.

Chen knurrte mit genau der richtigen Mischung aus liebenswürdiger Warnung und echter Bedrohlichkeit.

Die Kinder erstarrten.

Die älteren Pandaren richteten sich auf, und instinktiv taten es ihnen die meisten Kinder gleich. „Was genau geht hier vor?“

Einer der kühneren Jungen, Keng-na, deutete auf die am Boden liegende Li Li. „Bogenmeisterin Li Li hat uns kämpfen gelehrt.“

„Was ich mit angesehen habe, war kein Kampf. Sondern eine Schlägerei!“ Chen schüttelte übertrieben den Kopf. „Das wird nicht reichen, nicht im Mindesten, wenn die Yaungol zurückkehren. Ihr braucht richtiges Training. Jetzt aufgepasst!“ Chen nahm Haltung an, als die Worte über seine Lippen kamen, und die Kinder ahmten ihn perfekt nach.

Chen mühte sich, ein Lächeln zu unterdrücken, als er die Kinder einzeln und in Gruppen losschickte, um noch mehr Holz zu sammeln, Wasser zu schleppen, Sand für den Gartenweg der Schwestern zu holen sowie Besen, um ihn dann in die Fugen zu fegen. Er klatschte abrupt in die Pfoten, und sie beeilten sich so begierig, ihren Aufgaben nachzukommen, wie Pfeile, die von gespannten Bogensehnen schnellten. Er wartete, bis sie alle verschwunden waren, bevor er Li Li eine Pfote hinhielt.

Sie sah sie an und rümpfte verärgert die Nase. „Ich hätte gewonnen.“

„Natürlich, aber darum ging es doch gar nicht, oder?“

„Ach nein?“

„Nein. Du hast ihnen ein Gefühl von Kameradschaft vermittelt. Jetzt sind sie ein verschworener kleiner Trupp.“ Chen lächelte. „Ein bisschen Disziplin, ein wenig Arbeitsteilung, und sie könnten sich durchaus als nützlich erweisen.“

Dem letzten Teil verlieh er besonderes Gewicht und Lautstärke, damit die Schwestern ihn hörten und den Vorteil darin ebenfalls erkannten.

Li Li musterte argwöhnisch seine Pfote, ehe sie sie ergriff und sich daran festhielt, um sich zu stützen, während sie aufstand. Sie zupfte ihre Robe zurecht und knotete die Schärpe wieder zusammen. „Schlimmer als ein Heer wuselnder Kobolde.“

„Natürlich. Sie sind Pandaren.“ Auch das sagte er laut, damit es den Chiang-Schwestern nicht entging. Dann senkte er seine Stimme wieder. „Ich bewundere deine Zurückhaltung.“

„Machst du Scherze?“ Sie rieb sich ihren linken Unterarm. „Einer von denen hat mich gebissen.“

„Wie du wohl weißt, beißt in einem Kampf immer irgendwer.“

Li Li dachte einen Moment darüber nach und lächelte dann. „Dann kann man dem wohl nicht entgehen. Und vielen Dank!“

„Wofür?“

„Dass du mich freigeschaufelt hast.“

„Oh, das war reiner Egoismus. Ich hatte einfach die Schlepperei für heute satt. Und kein Grummel hier, um mir zur Hand zu gehen, was ebenfalls für deine kleine Armee sprach.“

Li Li zog eine Augenbraue hoch. „Mich hältst du nicht zum Narren.“

Chen reckte sein Haupt in die Höhe und blickte zu ihr herab. „Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass meine Nichte, selbst gut geschult in den Künsten des Kampfs, meine Hilfe brauchen würde, um mit einem Haufen Kinder fertigzuwerden. Ich meine, wenn mir so ein Gedanke käme, würde ich dir einfach nicht helfen. Dann wärst du nämlich nicht meine Nichte.“

Sie hielt einen Moment lang inne, und ihr Gesicht legte sich in Falten. Die schnelle Bewegung ihrer Augen verriet Chen, dass sie sich seine Argumentation durch den Kopf gehen ließ. „In Ordnung, Onkel Chen. Vielen Dank!“

Chen lachte und legte ihr einen Arm um die Schulter. „Sich mit Kindern herumzuschlagen, ist ein ermüdendes Unterfangen.“

„Stimmt.“

„Natürlich musste ich für meinen Teil mich bloß mit einem dieser kleinen Racker abgeben, aber die war wirklich ein Liebchen.“

Li Li stieß ihm einen Ellbogen in die Rippen. „Bin ich immer noch.“

„Und ich könnte nicht stolzer auf dich sein.“

„Doch, ich denke, das könntest du.“ Sie wand sich aus seinem Arm hervor. „Bist du enttäuscht, dass ich dich nicht gefragt habe, ob ich dir in der Brauerei helfen kann?“

„Wie kommst du denn darauf?“

Sie zuckte unbehaglich die Schultern und ließ ihren Blick in Richtung des Tals der Vier Winde schweifen, wo sich die Sturmbräu-Brauerei befand. „Wenn du dort bist, bist du glücklich. Das sehe ich. Du liebst das, was du tust, so sehr.“

Chen lächelte schief. „Klar tue ich das. Und möchtest du wissen, warum ich dich nicht darum gebeten habe, dein Wanderleben aufzugeben und mit mir in der Brauerei zu arbeiten?“

Ihr Antlitz hellte sich auf. „Ja, das möchte ich wissen.“

„Das liegt daran, meine verehrte Nichte, dass ich einen Partner brauche, der weiterhin dem Abenteuer frönt. Wer sonst sollte mir durotarianisches Moos aus den tiefsten Höhlen beschaffen, wenn ich welches brauche? Und noch dazu zu einem vernünftigen Preis? Die Brauerei bedeutet, dass ich Verantwortung habe. Ich kann nicht mehr Monate oder gar Jahre am Stück fortgehen. Deshalb brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann – jemanden, der eines Tages zurückkommen kann, um mein Werk fortzuführen.“

„Aber ich habe nicht das Zeug zu einem Braumeister wie du.“

Chen tat diesen Einwand mit einem Wink ab. „Hier sesshafte Braumeister kann ich anheuern. Aber bloß ein Sturmbräu kann die Brauerei führen. Allerdings könnte ich ebenso gut auch einen schnittigen Braumeister engagieren, den du dann heiratest und …“

„… und meine Kinder erben dann alles?“ Li Li schüttelte den Kopf. „Ich bin sicher, dass du das nächste Mal, wenn wir uns treffen, selbst einen Haufen Kinder hast.“

„Aber ich werde mich trotzdem immer freuen, dich zu sehen, Li Li. Immer.“

Chen vermutete, dass Li Li ihn umarmen und drücken wollte, was er nur zu gern zugelassen hätte, wären da nicht zwei Dinge gewesen, die ihn daran hinderten. Zum einen sahen die Schwestern zu, und Zurschaustellungen von Gefühl würden dafür sorgen, dass sie sich unbehaglich fühlten. Wichtiger noch aber war, dass Keng-na heulend und mit weit aufgerissenen Augen durch ihren Gemüsegarten gestürmt kam.

„Meister Chen, Meister Chen, da ist ein Monster im Fluss! Ein riesiges Monster! Es ist blau und hat rotes Haar und ist übel zugerichtet. Es klammert sich ans Ufer. Es hat Krallen!“

„Li Li, sammle die Kinder ein! Halte sie von der Zisterne fern! Komm mir nicht nach!“

Sie sah ihn an. „Aber was, wenn …?“

„Wenn ich deine Hilfe brauche, rufe ich dich. Jetzt geh, schnell!“ Er warf den Schwestern einen raschen Blick zu. „Sieht so aus, als bekämen wir ein Unwetter. Ihr solltet vielleicht besser hineingehen. Und die Tür verriegeln.“

Sie starrten ihn einen Moment lang trotzig an, sagten jedoch kein Wort. Er eilte davon, lief quer durch den Garten und orientierte sich an dem Holzeimer, den Keng-na stehen gelassen hatte. Der Spur platt getretenen Unkrauts zum Flussufer zu folgen, die der Junge im Unterholz hinterlassen hatte, war nicht allzu schwierig, und Chen war schon halb die Böschung hinunter, als er das Monster sah.

Und es sofort als das erkannte, was es war. Ein Troll!

Keng-na hatte recht. Der Troll hatte einiges abbekommen. Seine Kleidung hing in Fetzen, und das Fleisch darunter war in nicht minder schlechter Verfassung. Der Troll hatte sich halb aus dem Fluss geschleppt; seine Klauen und ein in den Uferschlamm gebohrter Stoßzahn waren das Einzige, das ihm Halt gab.

Chen ließ sich auf ein Knie fallen und drehte den Troll auf den Rücken.

„Vol’jin!“

Chen starrte ihn an und das, was von seiner Kehle noch übrig war. Wäre der rasselnde Atem nicht gewesen, der durch das Loch in seinem Hals pfiff, und die blutrote Flüssigkeit, die aus seinen Wunden sickerte, wäre der Pandaren überzeugt gewesen, sein alter Freund sei tot. Und wahrscheinlich starb er ohnehin noch.

Chen packte Vol’jins Arme und zog ihn aus dem Fluss. Das war nicht einfach. Vage fielen ihm weiter das Ufer hinauf hastige Bewegungen ins Auge, und dann war Li Li neben Vol’jins linker Schulter, um ihrem Onkel zu helfen.

Ihre Blicke trafen sich. „Ich glaubte, dich schreien zu hören.“

„Vielleicht habe ich das sogar getan.“ Chen sank auf ein Knie und hob den Troll mit beiden Armen hoch. „Vol’jin, mein Freund, ist schwer verletzt. Vielleicht vergiftet. Ich habe keine Ahnung, was er hier macht. Ich weiß nicht einmal, ob er überleben wird.“

„Das ist Vol’jin, der aus all deinen Geschichten?“ Li Li starrte die übel zugerichtete Kreatur mit großen Augen an. „Was wirst du jetzt machen?“

„Ich werde alles für ihn tun, was wir hier für ihn tun können.“ Chen blickte zum Kun-Lai-Gipfel und dem weit oben darauf erbauten Shado-Pan-Kloster empor. „Und dann, schätze ich, werde ich ihn dort hochbringen, um zu sehen, ob die Mönche noch Platz für einen weiteren meiner Findlinge haben.“

2. KAPITEL

Vol’jin, Schattenjäger des Dunkelspeer-Clans, konnte sich keinen schlimmeren Albtraum vorstellen. Er vermochte sich nicht zu rühren. Seine Gliedmaßen blieben steif. Was auch immer sie an Ort und Stelle hielt, lastete so schwer auf ihm wie Schiffstaue und war fester als Stahlketten. Zu atmen schmerzte, und er war außerstande, tief Luft zu holen. Er hatte es aufgegeben, sich dieser Mühe zu unterziehen, doch der Schmerz und die erschöpfte Furcht davor, dass er dann vielleicht ganz damit aufhören würde, hinderten ihn daran. Solange er Angst davor hatte, nicht zu atmen, war er am Leben.

Oder nicht?

Fürs Erste, mein Sohn, fürs Erste.

Vol’jin erkannte die Stimme seines Vaters sofort, genauso, wie er wusste, dass er sie nicht wirklich mit den Ohren hörte. Er versuchte, seinen Kopf in die Richtung zu drehen, aus der die Worte zu kommen schienen. Er konnte sich nicht rühren, doch sein Bewusstsein veränderte sich. Er sah seinen Vater, Sen’jin, mit sich Schritt halten, ohne dass er tatsächlich neben ihm herging. Sie bewegten sich beide, doch Vol’jin wusste weder wie noch wohin.

Wenn ich nicht tot bin, muss ich noch am Leb’n sein.

Von der anderen Seite, links von ihm, ertönte eine Stimme, kräftig und tief. Diese Entscheidung hängt noch in der Schwebe, Vol’jin.

Der Troll strapazierte sein Bewusstsein, um in Richtung dieser Stimme zu blicken. Eine Gestalt musterte ihn mit erbarmungslosen Augen – ein Troll, dem Aussehen nach zu urteilen, Furcht einflößend und mit einem Antlitz, das auf Vol’jin wie eine Rush’kah-Maske wirkte. Bwonsamdi, das Loa, das den Trollen als Wächter der Toten diente, schüttelte langsam den Kopf.

Was soll ich nur mit dir machen, Vol’jin? Ihr Dunkelspeere bringt mir nicht die Opfer dar, die ihr mir schuldet, obgleich ich euch dabei geholfen habe, eure Heimat von Zalazane zu befreien. Und jetzt klammerst du dich ans Leben, obgleich du dich vielmehr in meine Obhut begeben solltest. Habe ich euch vielleicht schlecht behandelt? Bin ich eurer Verehrung etwa nicht würdig?

Vol’jin wünschte verzweifelt, seine Hände würden sich zu Fäusten ballen, doch sie hingen schwach und schlaff an den Enden seiner toten Arme. Ich habe noch Dinge zu erledig’n.

Das Loa lachte; das Geräusch geißelte Vol’jins Seele. Hör dir deinen Sohn an, Sen’jin. Würde ich ihm sagen, dass seine Zeit gekommen ist, würde er mir sagen, dass seine Bedürfnisse aber von noch größerer Wichtigkeit seien. Wie kommt es nur, dass du einen so rebellischen Sohn großgezogen hast?

Sen’jins Gelächter senkte sich einem lindernden, kühlen Nebel gleich herab, der Vol’jins geschundenes Fleisch badete. Ich lehrte ihn, dass das Loa Stärke respektiert. Du hast dich darüber beschwert, dass er dir nicht genügend Opfer dargebracht hat. Und jetzt beschwerst du dich auch darüber, dass er mehr Zeit haben möchte, um dir größere Opfer zu bringen. Langweile ich dich so sehr, dass du meinen Sohn brauchst, um dich zu unterhalten?

Denkst du allen Ernstes, Sen’jin, dass er sich so am Leben festklammert, damit er mir dienen kann?

Vol’jin konnte fühlen, dass sein Vater lächelte. Mein Sohn mag für sein Handeln viele Gründe haben, Bwonsamdi; dir sollte der eine genügen, der deinen Zwecken entgegenkommt.

Willst du mir etwa sagen, wie ich meine Angelegenheiten zu regeln habe, Sen’jin?

Ich erinnere dich, großer Geist, lediglich an das, was du uns vor langer Zeit gelehrt hast, um in deinem Sinne zu dienen.

Anderes Gelächter, fernes Gelächter, vibrierte sanft durch Vol’jin. Noch ein Loa. Der hohe, wehklagende Tonfall eines Lachens, dann das dumpfe Grollen eines anderen, und beides wies darauf hin, dass Hir’eek und Shirvallah ihren Spaß an dem Wortwechsel hatten. Auch Vol’jin selbst fand einigen Gefallen daran, obgleich er wusste, dass er für diese Freiheit bezahlen würde.

Aus Bwonsamdis Kehle drang ein Knurren. Wärst du so leicht dazu zu bringen, dich zu fügen, Vol’jin, würde ich dich zurückweisen. Dann wärst du keines meiner wahren Kinder. Doch, Schattenjäger, wisse dies: Die Schlacht, die dir bevorsteht, könnte sich als schrecklicher erweisen als jede bisherige, die du erlebt hast. Womöglich wirst du dir wünschen, dich mir jetzt gefügt zu haben, da die Bürde, die dein Sieg mit sich bringt, so an dir nagen könnte, dass du letztlich zu Staub zermahlen wirst.

Schlagartig löste sich Bwonsamdis Präsenz in nichts auf. Vol’jin hielt nach dem Geist seines Vaters Ausschau. Er fand ihn dichtbei, doch auch er verblasste. Verliere ich dich jetzt von Neuem, Vater?

Du kannst mich überhaupt nicht verlieren, Vol’jin, denn ich bin ein Teil von dir. Solange du dir selbst treu bist, werde ich stets bei dir sein. Wieder spürte er, dass sein Vater lächelte. Und ein Vater, der so stolz auf seinen Sohn ist wie ich auf dich, würde diesen Sohn niemals alleine lassen.

Obgleich die Worte seines Vaters ein gewisses Maß an Nachdenken erforderten, schenkten sie Vol’jin genügend Trost, dass er nicht mehr länger um sein Leben fürchtete. Er würde leben. Er würde seinen Vater weiterhin mit Stolz erfüllen.

Er würde sich geradewegs jenem grässlichen Schicksal stellen, das Bwonsamdi ihm vorhergesagt hatte, und es allen Prophezeiungen zum Trotz meistern. Von dieser Überzeugung erfüllt, ging sein Atem leichter, sein Schmerz klang ab, und er versank in einem schwarzen Quell des Friedens.

Als er wieder zu Bewusstsein kam, stellte Vol’jin fest, dass er gesund und munter war, über beträchtliche Körperkraft verfügte und aufrecht stand. Die Sonne brannte grimmig auf ihn hernieder, während er sich zusammen mit Tausenden von anderen Trollen in einem Hof drängte. Die meisten schienen fast einen Kopf größer zu sein als er, doch keiner machte eine große Sache daraus. Tatsächlich schien ihn überhaupt keiner von den anderen zu bemerken.

Wieder ein Traum. Eine Vision.

Er erkannte den Ort, an dem er sich befand, nicht sofort, auch wenn ihn das Gefühl beschlich, früher schon einmal hier gewesen zu sein. Oder eher später, da sich diese Stadt der Invasion des Dschungels ringsum noch nicht ergeben zu haben schien. Die Steinschnitzereien an den Wänden waren klar und deutlich. Die Torbögen waren allesamt noch intakt. Die Pflastersteine waren weder kaputt gemacht noch geplündert worden. Und die Stufenpyramide, vor der sie alle standen, war noch nicht von den Zähnen der Zeit verwüstet.

Er stand inmitten einer Gruppe von Zandalari, Angehörigen jenes Troll-Stamms, von dem alle anderen Stämme abstammten. Im Laufe der Jahre waren die Zandalari größer geworden als die meisten und überschwänglich. In seiner Vision schien es sich bei ihnen weniger um einen Stamm als um eine Kaste von Priestern zu handeln, mächtig und gebildet, in jeder Hinsicht bereit, die Führung zu übernehmen.

In Vol’jins Zeit jedoch war ihre Gabe zu führen nicht mehr dieselbe wie zuvor. Wegen ihrer Träume waren alle hier gefangen.

Dies war das Zandalari-Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht. Einst beherrschte es Azeroth, bevor es seiner eigenen Macht zum Opfer fiel. Gier und Habsucht ließen Intrigen sprießen. Splittergruppen spalteten sich ab. Neue Reiche entstanden, wie etwa das Gurubashi-Reich, das Vol’jins eigene Dunkelspeertrolle ins Exil trieb, ehe es ebenfalls unterging.

Die Zandalari sehnten sich nach einer Rückkehr jener Zeiten, in denen sie die Vorherrschaft innehatten. In jenen Tagen waren die Trolle ein höchst nobles Volk gewesen. Vereint waren die Trolle in Sphären aufgestiegen, die alles übertrafen, was jemand wie Garrosh sich auch nur je hätte träumen lassen.

Ein Gefühl uralter, starker Magie durchströmte Vol’jin, um ihm die Erkenntnis zuteilwerden zu lassen, warum er ausgerechnet die Zandalari sah. Die Magie der Titanen war sogar noch älter als die Zandalari. Und sie war noch mächtiger. So hoch, wie die Zandalari über jenen Dingen gestanden hatten, die sich am Boden schlängelten und stachen, so weit standen die Titanen über ihnen – ebenso wie ihre Magie.

Vol’jin bewegte sich durch die Menge wie ein Zuschauer. In den Gesichtern der Zandalari glomm ein furchtsames Lächeln – ein Lächeln von der Art, wie er es bei Trollen gesehen hatte, wenn Trompeten schmetterten und Trommeln hämmerten, um sie in den Kampf zu rufen. Die Trolle waren dazu geboren, ihre Gegner zu erschlagen und in Stücke zu reißen – Azeroth war ihre Welt, und alles darin hatte sich ihnen zu unterwerfen. Und obgleich Vol’jin mit anderen Trollen vielleicht nicht einer Meinung darüber war, wer genau ihre Gegner waren, war er nicht weniger erbittert im Gefecht und ungemein stolz darauf, wie die Dunkelspeere ihre Feinde bezwungen und die Echo-Inseln befreit hatten.

Dann will Bwonsamdi mich mit dieser Vision also verhöhnen. Die Zandalari träumten von einem Imperium, und Vol’jin wünschte sich nur das Beste für sein Volk. Vol’jin kannte den Unterschied zwischen diesen Dingen. Ein Massaker zu planen war nicht schwer; eine Zukunft zu erschaffen, dazu brauchte es wesentlich mehr. Für ein Loa, das seine Opfer blutig und kampfgeschunden mochte, barg Vol’jins Ansatz nur wenig Reiz.

Vol’jin stieg die Pyramide empor. Während er höherkletterte, gewannen die Dinge an Substanz. Hatte er sich zuvor in einer stummen Welt befunden, konnte er jetzt Trommeln spüren, die durch den Stein vibrierten. Die Brise strich über sein helles Fell, zerzauste sein Haar. Sie trug den süßlichen Geruch von Blumen in sich – einen Geruch, der nur unwesentlich intensiver war als der von vergossenem Blut.

Das Trommeln ergriff von ihm Besitz. Sein Herz schlug rhythmisch. Stimmen drangen an sein Ohr. Rufe von unten. Befehle von oben. Er weigerte sich zurückzuweichen, kletterte aber auch nicht höher. Ihm war, als würde er durch die Zeit aufsteigen wie durch Seewasser. Wenn er die Spitze erreichte, würde er bei den Zandalari angelangt sein und fühlen, was sie fühlten. Er würde ihren Stolz erfahren. Er würde in ihren Träumen sein.

Er würde zu einem der ihren werden.

Diesen Luxus würde er sich nicht erlauben.

Sein Traum für den Dunkelspeerstamm mochte Bwonsamdi nicht begeistert haben, doch für die Dunkelspeere bedeutete er Leben. Das Azeroth, das die Zandalari einst kannten, hatte sich vollkommen und unwiederbringlich verändert. Portale hatten sich aufgetan, durch die neue Völker hergekommen waren. Länder waren zerschmettert, Völker pervertiert und mehr Macht freigesetzt worden, als die Zandalari auch nur ahnten, dass sie existierte. Die grundverschiedenen Völker – darunter Elfen, Menschen, Trolle, Orcs und sogar Goblins – hatten sich zusammengetan, um Todesschwinge zu bezwingen, um so ein Machtgefüge zu erschaffen, das gegen die Zandalari aufbegehrte und sie beleidigte. Die Zandalari gierten danach, ihre Herrschaft über eine Welt zurückzuerlangen, die sich so sehr gewandelt hatte, dass sich ihre Träume niemals erfüllen würden.

Vol’jin zügelte sich. Niemals ist so ein endgültiges Wort.

Innerhalb eines Lidschlags veränderte sich die Vision. Er stand auf dem Gipfel der Pyramide und blickte in die Gesichter der Dunkelspeere hinab. Seiner Dunkelspeere. Sie vertrauten auf sein Wissen der Welt. Wenn er ihnen sagte, dass es ihnen gelingen könne, den Ruhm wiederzuerlangen, den sie einst besessen hatten, würden sie ihm folgen. Wenn er ihnen befahl, das Schlingendorntal oder Durotar zu nehmen, würden sie es tun. Die Dunkelspeere würden die Inseln tilgen und alles unterjochen, was ihnen in die Quere kam, und das allein, weil er wünschte, dass es getan wurde.

Er konnte es vollbringen. Er sah eine Möglichkeit dazu. Thrall hatte ihm Gehör geschenkt, und der Orc hatte ihm in militärischen Angelegenheiten vertraut. Er konnte die Monate der Genesung dazu nutzen, Feldzüge zu planen und Strategien in die Wege zu leiten. Innerhalb von ein oder zwei Jahren nach seiner Rückkehr aus Pandaria – falls er sich nach wie vor dort aufhielt – würde das Dunkelspeer-Banner mit Blut gesalbt sein und gefürchteter als jemals zuvor.

Und was würde mir das bringen?

Ich wäre zufriedengestellt.

Vol’jin wirbelte herum. Bwonsamdi ragte über ihm auf, eine titanenhafte Gestalt mit nach vorne gerichteten Ohren, bestrebt, die pulsierenden Rufe von unten in sich aufzunehmen. Es würde dir Frieden bringen, Vol’jin, da du damit das tätest, was deine Troll-Natur verlangt.

Ist das alles, wofür wir bestimmt sind?

Für das Loa braucht ihr nicht zu mehr bestimmt zu sein. Welchen Sinn hätte es auch, wenn ihr mehr wäret?

Vol’jin suchte nach einer Antwort auf diese Frage, doch alles, was sich ihm darbot, war eine Leere, deren Dunkelheit sich nach ihm ausstreckte und ihn umschlang, um ihn ohne Antworten und mit Sicherheit auch ohne Frieden zurückzulassen.

Schließlich erwachte Vol’jin wirklich, und er öffnete die Augen, um jeden Zweifel auszuräumen, dass es ein Traum war. Schwaches Licht drang zu ihnen vor, gefiltert durch eine Mullbinde. Er wollte sehen, doch dazu müsste er den Verband abnehmen, und dazu wiederum müsste er die Hand heben – ein Unterfangen, das ihm unmöglich war. Ob es nun daran lag, dass seine Hand gefesselt oder vielleicht auch einfach am Handgelenk abgehackt war, konnte er nicht sagen. Seine Verbindung zu seinem Körper war viel zu schwach.

Doch er war noch am Leben, und das weckte den Drang in ihm, sich zu erinnern. Daran, wie er verletzt worden war. Solange er Zweifel gehegt hatte, ob er überleben würde, war ihm diese Mühe wie Kraftverschwendung vorgekommen.

Ohne von irgendjemandem dazu aufgefordert worden zu sein und in bewusster und schadenfroher Missachtung von Garrosh Höllschreis Wünschen, hatte Vol’jin beschlossen, das neue Land, Pandaria, zu besuchen, um zu sehen, was Garrosh mit der Horde vorhatte. Die Pandaren kannte er durch Chen Sturmbräu, und er hatte den Wunsch verspürt, ihre Heimat zu erkunden, bevor der Krieg zwischen der Horde und der Allianz sie in eine Trümmerlandschaft verwandelte. Es war nicht so, als hätte Vol’jin geplant, Garrosh aufzuhalten, aber er hatte einmal gedroht, dem Orc einen Pfeil durch den Körper zu jagen, und für alle Fälle wollte er seinen Bogen auf diese Reise mitnehmen.

Da hatte Garrosh ihm angeboten, einen Beitrag zur Sache der Horde zu leisten, auch wenn er diesen Vorschlag auf seine typische respektlose Art vorbrachte. Vol’jin hatte zugestimmt, weniger um der Horde einen Vorteil zu verschaffen, sondern vielmehr um den Ehrgeiz ihres Häuptlings zu bremsen. Gemeinsam mit einem von Garroshs getreuen Orcs, Rak’gor Blutklinge, und einigen weiteren Abenteurern war der Schattenjäger also zu dieser Mission ins Herz von Pandaria aufgebrochen.

Vol’jin hatte die Reise genossen und sie genutzt, dieses Land mit den anderen zu vergleichen, in denen er schon gewesen war. Die meisten runden Berge, die er bislang gesehen hatte, waren verwittert, von den Elementen besiegt, doch in Pandaria wirkten sie lediglich befriedet. Auch gezackte, wütende Berge sah er, ebenso scharf wie in anderen Landen, doch hier schienen sie nur begierig, den Himmel zu berühren. In den Dschungeln und Hainen wimmelte es von Leben, doch nie hatte er den Eindruck, dort würden sich tödliche Gefahren verbergen, wie es beispielsweise im Schlingendorntal der Fall wäre. Es gab Ruinen, doch nur weil sie verlassen worden waren, nicht weil man sie zerstört oder begraben hatte. Im Gegensatz zum Rest der Welt, der von Hass und Gewalt gezeichnet war, hatte Pandaria noch nicht die Peitsche des Krieges gespürt.

Noch nicht.

Schneller als Vol’jin lieb gewesen war, erreichte der Trupp sein Ziel, und Rak’gor und zwei seiner Helfer brachen mit Wyvern auf, um das Gebiet auszukundschaften. Sie waren noch nicht zurückgekehrt, als die anderen eine Höhle erreichten, deren Eingang von vage menschenähnlichen Eidechsenbestien bewacht wurde. Die Abenteurer machten kurzen Prozess mit den Kreaturen und bereiteten sich darauf vor, die dunklen Tiefen der Höhle zu erforschen.

Schwarze Fledermäuse stoben kreischend aus den verborgenen Nischen des Gewölbes hervor, aber Vol’jin vernahm ihre Schreie nur vage, und er bezweifelte, dass die anderen überhaupt etwas hörten, abgesehen vielleicht vom Flattern ledriger Flügel. Eines der Loa, Hir’eek, hatte die Gestalt einer Fledermaus, erinnerte sich der Troll. Ist das eine Warnung der Götter, dass uns nur Übles droht, wenn wir weitergehen?

Die Loa antworteten nicht, und so ging der Dunkelspeer voran. Ein kaltes Gefühl der Verdorbenheit erfüllte die Höhle, und es wurde stärker, je weiter sie vordrangen. Schließlich blieb Vol’jin stehen und kniete sich hin, wobei er einen Handschuh abstreifte, dann nahm er eine Handvoll feuchter Erde vom Boden und hob sie an seine Nase. Er erkannte das leicht süßliche Odeur verrotteter Pflanzen, vermischt mit dem sauren Gestank von Guano, aber da war auch ein Hauch von etwas anderem. Saurokgeruch, keine Frage, aber irgendwie anders.

Vol’jin verschloss die Nase und kniff die Augen zu, die Hand halb geballt, anschließend siebte er die Erde mit dem Daumen zwischen seinen Fingern hindurch. Als alles fortgerieselt war, streckte er die Finger wieder aus. So leicht wie ein Spinnennetz, flackernd wie der Rauch einer erloschenen Kerze trieb schwache Restmagie über seine Handfläche.

Sie reizte seine Haut wie Brennnesseln.

Das is’n ganz mieser Ort.

Er öffnete die Augen wieder und ging den uralten Gang entlang, der tiefer in die Höhle hineinführte. Wann immer sie eine Gabelung erreichten, sicherten die Orcs beide Gänge, aber der Troll musste nicht einmal die Luft schnüffeln, um den richtigen Weg zu erkennen. Seine rechte Hand war noch immer nackt und gespreizt, und was anfangs noch Spinnweben gewesen waren, hatte sich erst zu einem Faden verstärkt, dann zu einem Garn, und nun drohte es sich in ein Seil zu verwandeln. Jede dieser Veränderungen wurde von winzigen Nadelstichen begleitet, aber zumindest nahm der Schmerz nicht zu, je breiter der Streifen auf seiner Handfläche wurde.

Als die Magie die Breite eines Schiffstaus erreicht hatte, stießen sie auf einen gewaltigen Raum und darin auf den größten Saurok, dem sie bislang begegnet waren. Ein dampfender unterirdischer See dominierte das Zentrum des Gewölbes, und ringsum lagen Hunderte – womöglich sogar Tausende – Saurokeier, die in der Wärme des Wassers heranreiften.

Vol’jin hob die Hand, und die anderen blieben stehen. Dies war ein Nest im Herzen der Magie.

Bevor er die ganze Bedeutung dieser Erkenntnis ausloten konnte, entdeckte der Saurok sie und griff an. Der Troll und seine Begleiter schlugen wild entschlossen zurück, doch das Reptilienwesen kämpfte so verbissen, dass jeder von ihnen blutige Wunden davontrug, bevor sie die Kreatur schließlich niedergestreckt hatten. Doch während die anderen Mitglieder der Gruppe sich nun um ihre Verletzungen kümmerten, spürte Vol’jin den Drang, sich weiter umzusehen.

Leise watete er in das seichte Wasser des Sees und streckte die Arme aus, dann schloss er die Augen und drehte sich langsam im Kreis. Das unsichtbare magische Seil wickelte sich bei der Bewegung wie eine Dschungelliane um seine Arme, schlang sich um seinen Körper. Darin eingeschnürt, liebkost von ihrer brennenden Berührung begann er diesen Ort zu verstehen, wie nur ein Schattenjäger es konnte.

Geister schrien vor uralten Qualen, die Essenz der Saurok stürmte auf ihn ein und schlängelte sich durch seinen Bauch wie die Natter, die einst, vor vielen Zeitaltern, über den kalten steinernen Boden der Höhle gekrochen war – eine Schlange, rein in ihrer Natur und ihrem Geist.

Doch dann hatte Magie die Schlange erfasst. Schreckliche Magie, ein Vulkan, gegen den sich die Fähigkeiten der meisten Magier wie kleine Funken ausnahmen. Sie strömte durch die Schlange, durchbohrte ihren goldenen Geist mit tausend schwarzen Dornen. Diese Dornen zogen ihre Seele auseinander, von hier nach dort, von oben nach unten, von innen nach außen, selbst aus der Vergangenheit in die Zukunft, aus der Wahrheit in die Lüge.

Vor seinem geistigen Auge sah Vol’jin, wie die Dornen an dem Gold zerrten und zogen, bis es so straff gespannt war wie Bogensehnen. Anschließend zuckten die Dornen alle wieder vor, zurück in das Zentrum der Schlangenseele. Dabei zogen sie die goldenen Fäden hinter sich her, verwoben sie zu einem arkanen Gewirr. Die Fasern der Schlangenseele verdrehten und verknoteten sich; einige zerrissen, andere verschmolzen mit den Enden neuer Fäden. Die ganze Zeit über schrie die Natter. Was sie einst gewesen war, verwandelte sich in eine fremde Kreatur; eine Kreatur, halb wahnsinnig von den Folgen dieser Erfahrung, doch biegsam und formbar in den Händen ihres Schöpfers.

Sie war alles andere als allein.

Der Name Saurok schoss durch Vol’jins Kopf – vor diesem brutalen Akt der Schöpfung hatte das Wort nicht existiert. Namen trugen Macht in sich, und dieser Name definierte nicht nur die neugeborene Kreatur, sondern auch seine Meister, und er teilte den Schleier der Magie. Die Mogu hatten die Saurok erschaffen. Die Mogu, die Vol’jin als vage Schemen aus alten Legenden kannte. Die schon lange tot und vergessen waren.

Doch die Magie war nicht mit ihnen gestorben. Energien, die ein Ding so völlig und vollkommen verändern konnten, stammten vom Anbeginn der Zeit, vom Beginn aller Existenz. Die Titanen, die Schöpfer von Azeroth, hatten derartige Magie für ihre Kreationen verwandt. Kein gesunder Verstand konnte solchen Zauber verstehen, geschweige denn ihn meistern, und Träume von solcher Macht nährten wahnsinnige Hirngespinste.

Indem er der Entstehung der Saurok beiwohnte, erhielt Vol’jin auch Einblick in die elementare Wahrheit dieser Magie. Er sah einen Weg vor sich, den Schimmer eines Pfades nur, aber genug, um diese Energie weiter zu studieren. Der Zauber, der die Saurok in diese Welt gebracht hatte, konnte sicher auch eingesetzt werden, um die Murlocs, die seinen Vater ermordet hatten, von ihrem Angesicht zu tilgen; oder um die Menschen in die Vrykul zurückzuverwandeln, von denen sie so offensichtlich abstammten. Sowohl das eine als auch das andere wäre eine sinnvolle Verwendung für diese Macht und würde die Jahrzehnte des Studiums rechtfertigen, die nötig wären, um eine solche Magie zu beherrschen.

Der Schattenjäger rief sich zur Ordnung. Allein indem er so etwas dachte, könnte er in die Falle tappen, der zweifelsohne auch die Mogu zum Opfer gefallen waren. Unsterbliche Magie verdarb jeden Sterblichen, das war unausweichlich. Wer sie einsetzte, wurde von der Verderbnis zerstört – und sein ganzes Volk vermutlich gleich mit.

Als Vol’jin die Augen wieder geöffnet hatte, standen Rak’gor und die anderen Überlebenden des Trupps vor ihm. „Wurde auch Zeit, dass ihr von euren Hintern hochkommt.“

„Der Kriegshäuptling sagt, es gibt eine Verbindung zwischen diesen Kreaturen und den Mogu.“

„Diese Mogu, das sind die Schöpfer der Saurok. Sie hab’n hier unten böse schwarze Magie gewirkt.“ Ein Schauder rann Vol’jin über den Rücken, als der Orc tiefer in die Höhle stolzierte. „Die schwärzeste Art von Magie.“

Rak’gor warf ihm ein kurzes, wildes Grinsen zu. „Ja, die Macht, Fleisch zu formen und unglaubliche Krieger zu erschaffen. Der Kriegshäuptling will diese Magie.“

Die Eingeweide des Trolls zogen sich zu einem Knoten zusammen. „Garrosh will Gott spiel’n? Das ist nicht der Weg der Horde.“

„Er dachte sich schon, dass du nicht damit einverstanden wärst.“

Rak’gor schlug schnell und gnadenlos zu. Sein Dolch traf Vol’jin am Hals und riss ihn zur Seite, während sich die Verbündeten des Orcs ringsum auf die anderen stürzten. Sie kämpften mit brutaler Mordlust, ohne auf ihr eigenes Wohl zu achten, und sie starben bis zum letzten Mann. Vielleicht hatte Garrosh sie glauben gemacht, dass seine neue Magie sie von den Toten zurückbringen würde, neu und verbessert.

Vol’jin erhob sich auf ein Knie und hielt seine Verbündeten zurück, eine Hand an seine Kehle gepresst, um die Wunde zu schließen. „Garrosh betrügt sich selbst. Er muss glaub’n, dass wir tot sind. Nur so können wir uns die nötige Zeit verschaff’n, um ihn aufzuhalten. Geht. Beobachtet ihn. Findet andere, die denken wie ich. Schwört einen Bluteid. Für die Horde. Wenn ich zurückkomme, müsst ihr bereit sein.“

In jenem Moment, als die anderen davonrannten, glaubte er tatsächlich, dass er zurückkehren würde. Doch noch während er aufzustehen versuchte, schoss schwarze Pein durch seinen Körper. Garrosh hatte diese List genau geplant: Rak’gors Klinge war in ein schädigendes Gift getaucht. Nicht nur, dass seine Wunden nicht so heilten, wie sie sollten, er konnte auch spüren, wie seine Stärke dahinschwand. Der Troll kämpfte gegen die Schmerzen an, gegen den Nebel, der durch seinen Geist trieb.

Vielleicht hätte er es sogar geschafft, hätten ihn nicht weitere Saurok gefunden. Er konnte sich noch vage an den Kampf mit den Echsenwesen erinnern. Klingen, die in der Dunkelheit blitzten, quälende Schnittwunden, die sich nicht schließen wollten, Kälte, die in seine Glieder kroch. Er war blind davongerannt, gegen Wände geprallt, Gänge hinuntergestürzt, aber jedes Mal hatte er sich gezwungen, wieder aufzustehen und weiterzugehen.

Wie er aus der Höhle herausgefunden hatte und an diesen Ort hier gelangt war, konnte er nicht sagen. Es roch jedenfalls nicht länger nach der Höhle. Seine Nase erschnupperte etwas vage Vertrautes in der Luft, verborgen zwischen den Gerüchen von Wickeln und Salben. Er konnte zwar nicht davon ausgehen, dass er unter Freunden war, aber dass man sich um ihn kümmerte, deutete zumindest darauf hin. Andererseits mochten Feinde ihn ebenfalls gesund pflegen, wenn sie hofften, für ihn ein Lösegeld von der Horde erpressen zu können.

Garroshs Antwort würde sie sicher enttäusch’n.

Bei diesem Gedanken musste er beinahe lachen, aber daraus wurde nichts. Seine Bauchmuskeln spannten sich kurz an, dann gaben sie der Erschöpfung und dem Schmerz nach. Doch dass sein Körper noch zu solch unwillkürlichen Reaktionen in der Lage war, schenkte ihm Mut. Lachen war etwas für die Lebenden, nicht die Sterbenden.

Genauso wie Erinnerungen.

Zu wissen, dass er nicht sterben würde, war im Moment völlig ausreichend. Vol’jin atmete so tief ein, wie er konnte, und ließ die Luft dann langsam wieder entweichen. Noch bevor er ganz ausgeatmet hatte, war er eingeschlafen.

3. KAPITEL

Obwohl Chen Sturmbräu die Kälte spürte, wagte er nicht, sie sich anmerken zu lassen, als sein Blick über einen der Höfe des Shado-Pan-Klosters schweifte. Unter ihm, wo er zuvor die dünne Schneeschicht von den Stufen gefegt hatte, übte ein Dutzend Mönche, barfuß und die meisten von ihnen sogar mit nacktem Oberkörper. In perfektem Einklang und mit einer Disziplin, wie er sie selbst bei den besten Armeen der Welt nicht gesehen hatte, gingen sie mehrere Positionen durch. Ihre Schläge waren so schnell, dass sie verschwammen, ihre scharfen Tritte schnitten durch die eisige Bergluft. Dabei bewegten sie sich gleichermaßen fließend wie kräftig, so wie ein Fluss, der durch eine Schlucht wütet.

Nur dass sie nicht wüteten.

Denn so kriegerisch ihre Übungen auch anmuteten, irgendwie zogen die Mönche Ruhe aus ihnen. Sie schenkten ihnen Frieden. Chen hatte sie schon oft beobachtet, und obwohl sie nicht oft lachten, konnte er doch auch keinen Zorn in ihnen spüren. So hatte er sich das Training von Kriegern ganz sicher nicht vorgestellt; andererseits war er auch noch nie jemandem wie den Shado-Pan begegnet.

„Habt Ihr einen Moment Zeit, Braumeister?“

Chen drehte sich um und wollte schon losgehen, um den Besen gegen die Wand zu lehnen, aber dann hielt er inne. Er konnte den Besen nicht einfach hier liegen lassen, aber Meister Taran Zhus Bitte war nicht wirklich nur eine Bitte gewesen, er konnte daher wohl kaum hinübermarschieren und den Besen an seinen angestammten Platz bringen. Letzten Endes zog er ihn also einfach hinter sich her, als er sich vor dem Meister des Klosters verbeugte.

Taran Zhus Gesicht blieb ausdruckslos. Chen konnte nicht sagen, wie alt der Mönch war, aber er glaubte, dass der Pandaren schon lange vor den Chiang-Schwestern auf diese Welt gekommen war. Doch nicht etwa, weil er alt aussah. Das tat er nämlich nicht, nicht wirklich zumindest. Er strahlte eine vitale Kraft aus, wie man sie bei jemandem in Chens Alter erwarten würde oder vielleicht sogar eher bei jemandem in Li Lis Alter. Da war etwas an ihm, etwas, das er mit dem Kloster teilte.

Etwas, das er mit ganz Pandaria teilt.

In Pandaria war alt ein relativer Ausdruck. Die Große Schildkröte war alt, die Gebilde auf ihr waren alt, aber nichts davon fühlte sich so altehrwürdig an wie das Kloster. Chen war zwischen Gebäuden aufgewachsen, die der alten Architektur der Pandaren nachempfunden waren, doch gegen die Inspiriertheit des Originals nahmen sie sich aus wie die Sandburg eines Kindes. Nicht, dass die Häuser seiner Heimat nicht schön gewesen wären, es war eben nur nicht dasselbe.

Nachdem er angemessen lange in seiner Verbeugung verharrt hatte, richtete Chen sich wieder auf. „Was kann ich für Euch tun?“

„Ein Schreiben Eurer Nichte hat uns erreicht. Wie von Euch gewünscht, hat sie die Brauerei besucht und dort erklärt, dass Ihr für eine kurze Weile fort sein werdet. Sie wird jetzt zum Tempel des Weißen Tigers weiterziehen.“ Der Mönch neigte unmerklich den Kopf. „Wofür ich dankbar bin. Der Geist Eurer Nichte ist … unbändig. Ihr letzter Besuch …“

Chen nickte hastig. „War auch ihr letzter. Es ist schön, zu sehen, dass Bruder Huon-Kai nicht länger humpelt.“

„Sein Körper und sein Geist haben sich erholt.“ Taran Zhus Augen wurden schmal. „Bei Eurem letzten Flüchtling scheint jedoch nur eines von beidem genesen zu sein. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Troll wieder zu Sinnen gekommen ist, aber seine Wunden heilen nur langsam.“

„Oh, das ist ja wundervoll. Ich meine, nicht, dass seine Wunden so langsam heilen, sondern dass er wieder wach ist.“ Beinahe hätte Chen Taran Zhu den Besen in die Hand gedrückt, doch dann verharrte er. „Ich werde ihn auf dem Weg zur Krankenstation wegräumen.“

Der ältere Pandaren hob die Pfote. „Im Augenblick schläft er. Wir müssen uns unterhalten, wegen ihm und wegen des Mannes, den ihr zuvor hierher gebracht habt.“

„Ja, Meister.“

Taran Zhu drehte sich um, und einen Wimpernschlag später war er bereits auf einem windumtosten Fußweg, den Chen noch nicht freigefegt hatte. Dabei bewegte der Mönch sich so anmutig, dass seine Seidenrobe kein bisschen raschelte, und im Schnee hinter ihm konnte Chen nicht einmal den Hauch von Fußspuren erkennen. Im Vergleich dazu kam er sich vor wie eine Donnerechse mit Steinfüßen, als er hinter dem alten Pandaren hereilte.

Der Mönch führte ihn eine Treppe hinunter und durch dunkle, schwere Türen in düstere Korridore. Chen hatte sich ein paarmal freiwillig gemeldet, diese Gänge zu fegen, aber dabei hatte er mehr Zeit damit verbracht, die Linien und Bögen der Reliefs auf dem Steinboden zu bewundern, als tatsächlich den Besen zu schwingen.

Ihr Marsch endete in einem großen, von vier Lampen erhellten Raum, in dessen Mitte der Steinboden einem runden, mit Riedmatten ausgelegten Bereich Platz machte. Im Zentrum dieses Kreises stand ein kleiner Tisch mit einer Teekanne, drei Tassen, einem Rührstab, einer Schöpfkelle aus Bambus, einer Teedose und einem kleinen gusseisernen Topf.

Und vor dem Tisch kniete Yalia Weisenwisper, die Augen geschlossen, die Pfoten in ihrem Schoß.

Chen konnte nicht umhin zu lächeln, als er sie sah, und er hatte den leisen Verdacht, dass Taran Zhu genau wusste, wie breit dieses Lächeln war. Yalia hatte bei seinem ersten Besuch im Kloster sofort seine Aufmerksamkeit erregt, und zwar nicht nur, weil sie wunderschön war. Ihm war der Hauch der Außenseiterin aufgefallen, der die Pandaren-Mönchin umwehte; und er hatte bemerkt, dass sie sich nach Kräften bemühte, diesen Zug zu unterdrücken. Sie hatten ein paar kurze Gespräche geführt, die Chen noch Wort für Wort im Kopf hatte, und er fragte sich, ob sie sich wohl auch noch daran erinnerte.

Yalia stand auf und verbeugte sich, erst vor Taran Zhu – eine ganze Weile lang – und dann vor Chen – nicht ganz so lange. Chen achtete auf sie und neigte dann ebenso lange den Kopf vor ihr. Anschließend bedeutete Taran Zhu ihm, sich an das schmale Ende des rechteckigen Tisches zu setzen, wo er dem gusseisernen Topf am nächsten war. Chen und Yalia nahmen kniend Platz, und nun setzte sich auch Taran Zhu.

„Zwei Dinge, Meister Sturmbräu. Ich hoffe, Ihr könnt sie mir nachsehen. Zuerst einmal möchte ich Euch bitten, Tee zu machen.“

„Es wäre mir eine große Ehre, Meister Taran Zhu.“ Chen blickte auf. „Jetzt?“

„Sofern es Eure Aufmerksamkeit nicht mindert und Ihr gleichzeitig zuhören könnt.“

„Ja, Meister.“

„Und zweitens hoffe ich, es stört Euch nicht, dass ich Schwester Yalia eingeladen habe. Ich glaube, ihr Blick auf die Dinge könnte sich als äußerst hilfreich erweisen.“

Yalia neigte den Kopf – und Chen spürte einen Anflug von Erregung, als er dabei ihren freiliegenden Nacken sah –, sagte aber nichts, und so blieb auch Chen stumm. Stattdessen begann er den Tee zu machen, und sofort fiel ihm dabei etwas auf, an das er sich noch nicht recht gewöhnt hatte, obwohl er während seines Aufenthalts in Pandaria so viel Zeit hier im Kloster verbrachte.

Der Deckel des gusseisernen Topfes war mit dem Motiv einer Meereswoge verziert, die Teekanne aus Terrakotta hatte die Form eines Schiffes, und ihr Griff war einem Anker nachempfunden. Diese Utensilien waren nicht willkürlich gewählt worden; sie bargen eine Botschaft. Doch worauf sie hindeuten mochten, blieb Chen ein Rätsel.

„Schwester Yalia, draußen in der Bucht ist ein Schiff. Es liegt völlig stabil auf den Wellen. Wie kommt das?“

Behutsam nahm Chen eine Schöpfkelle heißen Wassers aus dem Topf, dann legte er lautlos wieder den Deckel darauf, um Yalia nicht zu stören, während sie nachdachte. Anschließend goss er das Wasser in die Teekanne und gab vorsichtig gemahlenen grünen Tee aus der Dose hinzu. Deren Deckel zierten rote Vögel und Fische vor einem schwarzen Hintergrund, und über ihre Seite zog sich eine Reihe von Symbolen, welche die Bezirke von Pandaria darstellten.

Yalia blickte auf, und ihre Stimme war so sanft wie die ersten Blütenblätter eines Kirschbaums. „Ich würde sagen, es ist das Wasser, Meister. Das Wasser stabilisiert das Schiff. Es ist seine Grundlage, der Zweck seiner Existenz. Ohne das Wasser, ohne den Ozean würde es kein Schiff geben.“

„Sehr gut, Schwester. Du würdest also sagen, das Wasser ist wie das Tushui – um den Ausdruck zu bemühen, der auf Shen-zin Su so weit verbreitet ist –, die Basis, die Meditation, die Reflexion. Wie du ausgeführt hast, gäbe es ohne das Wasser keine Grundlage für die Existenz des Schiffes.“

„Ja, Meister.“

Chen beobachtete ihr Gesicht, aber nichts deutete darauf hin, dass sie nach Zustimmung suchte. Ihm wäre das nicht gelungen; er hätte wissen wollen, ob er richtiglag. Doch dann überlegte er, ob Yalia vielleicht schon wusste, dass sie recht hatte. Meister Taran Zhu hatte sie schließlich nach ihrer Meinung gefragt. Ihre Antwort konnte also gar nicht falsch sein.

Die Zungenspitze ragte um eine Winzigkeit aus seinem Mundwinkel hervor, als er das Wasser und den Tee in der Kanne mit dem Rührstab vermischte, gleichzeitig energisch und behutsam. Das Ziel war nicht, den Tee zu zerstoßen, sondern ihn in das heiße Wasser übergehen zu lassen. Er rührte von außen nach innen, dann wieder nach außen, und so schnell, dass die beiden so unterschiedlichen Elemente schon bald grün schäumend im Bauch des kleinen Terrakottaschiffes hin und her schwappten.

Taran Zhu deutete auf die Kanne. „Manch einer würde natürlich darauf beharren, dass es der Anker ist, der dem Schiff Stabilität verleiht. Denn würde der Anker das Schiff nicht an Ort und Stelle halten, würde es von Wind und Wellen gegen die Küste gedrückt. Der Anker, der fest auf dem Meeresboden ruht, rettet das Schiff. Ohne ihn wäre es nichts.“

Yalia neigte den Kopf. „Wenn Ihr erlaubt, Meister: Ihr sagt also, der Anker ist wie das Huojin. Er ist der impulsive, entschlossene Akt. Er steht zwischen dem Schiff und seiner Zerstörung.“

„Sehr gut.“ Der alte Mönch blickte zu Chen hinüber, als dieser eine letzte Kelle dampfenden Wassers hinzufügte und den Deckel dann wieder auf den Teekessel legte. „Habt Ihr verstanden, worum es bei unserer Diskussion ging, Chen Sturmbräu?“

Chen nickte und tätschelte die Teekanne. „Gleich fertig.“

„Der Tee oder Eure Meinung?“

„Der Tee. Nur noch zwei Minuten.“ Chen lächelte. „Was die Sache mit dem Wasser und dem Anker und dem Schiff angeht, darüber habe ich ebenfalls nachgedacht.“

„Ja?“

„Meiner Meinung nach ist es die Mannschaft. Denn auch wenn es einen Ozean gibt, gibt es nicht automatisch ein Schiff. Man braucht erst eine Mannschaft, die herausfinden will, was auf der anderen Seite dieses Ozeans liegt. Und diese Mannschaft entscheidet, wann sie den Anker wirft und wann sie die Segel hisst. Das Wasser ist also wichtig, und der Anker auch, da sie über das Warum und das Wie entscheiden, aber es ist die Mannschaft, die sich diese Fragen überhaupt erst stellt.“

Er hatte mit den Pfoten gestikuliert, um seine Ausführungen zu verdeutlichen, doch nun hielt er inne. „Aber es ging hier überhaupt nicht um Schiffe, oder?“

„Nein. Ja.“ Taran Zhu schloss kurz die Augen. „Meister Sturmbräu, Ihr habt zwei Schiffe in meinen Hafen gebracht. Sie liegen hier vor Anker, aber für weitere Schiffe ist kein Platz.“

Chen blickte ihn an. „In Ordnung. Soll ich jetzt einschenken?“

„Wollt Ihr denn gar nicht wissen, warum wir keine weiteren Schiffe dulden können?“

„Ihr seid der Hafenmeister, also ist es Eure Entscheidung.“ Chen goss zuerst dem alten Mönch ein, dann Yalia und zuletzt sich selbst. „Gebt acht, er ist noch immer sehr heiß. Am besten warten wir noch ein wenig, bis die Blätter sich auf dem Boden abgesetzt haben.“

Taran Zhu hob seine kleine Tasse und atmete den Dampf tief ein. Es schien ihn zu entspannen. Chen hatte solche Reaktionen schon oft beobachtet. Zu sehen, dass sein Tun einen Einfluss auf die Leute hatte, war eine der Freuden, durch die die Braukunst sein Leben bereichert hatte. Zugegeben, die meisten dieser Leute zogen seine alkoholischen Getränke vor, aber gut aufgebrüht hatte Tee einen einzigartigen Charme – und man hatte am nächsten Tag keine Kopfschmerzen davon.

Das Oberhaupt des Klosters nippte an der Tasse, dann stellte es sie wieder ab und nickte Chen zu. Nun konnten auch die beiden anderen trinken. Der Braumeister glaubte, dabei den Anflug eines Lächelns um Yalias Mundwinkel zu sehen. Er für seinen Teil war jedenfalls der Meinung, dass der Tee ihm ziemlich gut geglückt war.

Unter schweren Lidern musterten ihn derweil Taran Zhus Augen. „Lasst mich noch einmal von vorne beginnen, Meister Sturmbräu. Möchtet Ihr wissen, warum ich bereit bin, Eure beiden Schiffe in meinem Hafen zu dulden?“

Chen musste nicht lange über seine Antwort nachdenken. „Ja, Meister. Warum?“

„Weil sie ein Gleichgewicht darstellen. Nach dem wenigen zu schließen, was Ihr über Euren Troll erzählt habt, und aufgrund der Tatsache, dass er ein Schattenjäger ist, steht er zweifelsohne für Tushui. Und dieser andere, der Mann, der jeden Tag ein Stück weiter den Berg hinaufsteigt und dann wieder herunterkommt – er ist Huojin. Einer gehört zur Horde, der andere zur Allianz. Es liegt in ihrer Natur, sich zu bekämpfen, und doch sind es diese Widersprüche, die sie vereinen und ihnen Sinn geben.“

Yalia stellte ihre Tasse ab. „Verzeiht mir, Meister, aber wäre es nicht möglich, dass sie angesichts dieser Feindseligkeiten versuchen, einander umzubringen?“

„Das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen können, Schwester. Die Feindschaft zwischen der Horde und der Allianz sitzt tief, und diese beiden tragen viele Narben – der Mensch nicht nur an seinem Körper, sondern auch in seinem Geist, und Euer Troll möglicherweise auch, Chen. Zudem hat jemand versucht, ihn zu töten, und sich dabei alle Mühe gegeben. Ob ihn nun die Truppen der Allianz überfallen haben oder ob die Horde sich gegen einen der Ihren gewandt hat, das kann ich nicht sagen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich hier gegenseitig umbringen.“

Chen schüttelte den Kopf. „Ich glaube nicht, dass Tyrathan so etwas tun würde, und Vol’jin … Nun, ich weiß …“ Er zögerte einen Moment, und Erinnerungen stiegen in ihm hoch. „Ich sollte wohl mit ihm reden, nicht wahr? Ihm erklären, dass hier kein Blut vergossen wird?“

Ein Stirnrunzeln überschattete Yalias Miene. „Bitte haltet mich nicht für grausam, Meister Sturmbräu, aber ich muss fragen: Lassen wir uns hier nicht in die Politik und die Konflikte eines fremden Landes hineinziehen, indem wir den beiden Obdach gewähren? Könnten wir sie nicht fortschicken oder sie ihren eigenen Völkern übergeben?“

Langsam schüttelte Taran Zhu den Kopf. „Wir sind schon längst in diese Angelegenheiten verstrickt, und die beiden sind nicht ohne Nutzen. Die Allianz und die Horde helfen uns, mit den Sha in den Tonlongsteppen fertigzuwerden. Ihr wisst, welch großes Übel sie darstellen und wie dünn wir im Vergleich dazu gesät sind. Wie sagt man schon seit Urzeiten: Der Feind meines Feindes ist mein Freund – ganz gleich, welche Verwüstung er anrichten mag –, und die Sha waren schon immer der Feind von Pandaria.“

Beinahe hätte Chen mit einem weiteren Sprichwort eingestimmt: „Wer sich mit Hunden bettet, wacht mit Flöhen auf.“ Doch dann besann er sich eines Besseren. Nicht, dass es nicht auf ihre Lage zugetroffen hätte, aber es schien nicht sehr hilfreich, vor allem, da so viele Pandaren Wanderer wie Li Li oder ihn selbst als wilde Hunde betrachteten. Er hoffte, dass Yalia ihn nicht auch so einschätzte, und er hatte nicht vor, sie auf den Gedanken zu bringen.

Er neigte den Kopf um eine Winzigkeit. „Ich bin nicht sicher, Meister, ob Ihr die beiden – meine Schiffe oder die Horde und die Allianz – zu langfristiger Zusammenarbeit bewegen könnt, ganz gleich, wie bösartig der gemeinsame Feind auch sein mag.“