9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2009

Die wahre Geschichte vom Weihnachtsmann Hoch oben im Norden lebt der kleine Nikolas. Als er durch einen tragischen Unfall zur Waise wird, nimmt das ganze Dorf sich seiner an. Ein Jahr lang darf Nikolas bei jeder Familie bleiben. Wenn der Weihnachtsabend naht, muss er weiterziehen. Voller Dankbarkeit schnitzt Nikolas Jahr für Jahr Geschenke für «seine» Familie. Als er zum bösartigen Tischlermeister Lisakki in die Lehre kommt, scheint sein Glück vorbei. Der bärbeißige alte Mann hasst Kinder … «Anrührender Bestseller aus Finnland: die perfekte Weihnachtslektüre.» (Westfalenpost) «Die Geschichte von dem Waisenjungen Nikolas ist traurig, warmherzig, besinnlich – von allem eine gute Mischung.» (Kieler Tageblatt) «Einfach, aber nicht simpel. Süß, aber nicht banal. Moralisch, aber nicht moralinsauer. Berührend!» (Main-Echo)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 310

Sammlungen

Ähnliche

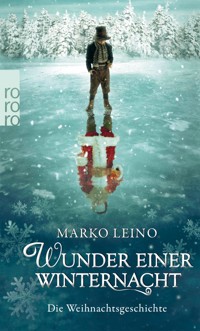

Marko Leino

Wunder einer Winternacht

Die Weihnachtsgeschichte

Übersetzt von Gabriele Schrey-Vasara

Über dieses Buch

Die wahre Geschichte vom Weihnachtsmann

Hoch oben im Norden lebt der kleine Nikolas. Als er durch einen tragischen Unfall zur Waise wird, nimmt das ganze Dorf sich seiner an. Ein Jahr lang darf Nikolas bei jeder Familie bleiben. Wenn der Weihnachtsabend naht, muss er weiterziehen.

Voller Dankbarkeit schnitzt Nikolas Jahr für Jahr Geschenke für «seine» Familie. Als er zum bösartigen Tischlermeister Lisakki in die Lehre kommt, scheint sein Glück vorbei. Der bärbeißige alte Mann hasst Kinder …

«Anrührender Bestseller aus Finnland: die perfekte Weihnachtslektüre.» (Westfalenpost)

«Die Geschichte von dem Waisenjungen Nikolas ist traurig, warmherzig, besinnlich – von allem eine gute Mischung.» (Kieler Tageblatt)

«Einfach, aber nicht simpel. Süß, aber nicht banal. Moralisch, aber nicht moralinsauer. Berührend!» (Main-Echo)

Vita

Marko Leino wurde 1967 in Helsinki geboren, wo er auch heute noch lebt. Er ist Schriftsteller und Drehbuchautor. «Wunder einer Winternacht» ist der größte finnische Kinoerfolg aller Zeiten; Hunderttausende ließen sich zu Tränen rühren.

Man braucht kein echter Weihnachtsfan zu sein, um diese Geschichte zu lesen, man muss nicht einmal an den Weihnachtsmann glauben. Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die an 365 Tagen im Jahr an Nächstenliebe und Uneigennützigkeit glauben.

1. Türchen

Es war ein heißer Nachmittag im Spätsommer. Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel, die Bottenwiek schlug träge Wellen. Dort, wo der Uferfels schroff wie eine senkrechte Wand zum grünlichen Meer abfiel, standen zwei kleine, braungebrannte Jungen in Badehosen. Ein Stück weiter weg, am nördlichen Ende der Meeresbucht, erhob sich in etwa zwei Kilometer Entfernung die Stadt: Die Fenster der Hochhäuser reflektierten die Sonnenstrahlen, und die Fabrikschornsteine pafften dunklen Rauch in den blauen Himmel. Riesige, uralte Föhren ragten hinter den Jungen auf. Ossi, der kleinere der beiden, war sechs Jahre alt; sein zwei Jahre älterer Bruder hieß Tommi.

Ossi hielt mit der rechten Hand ein kleines rotes Feuerwehrauto hoch über den Kopf und schaute seinen Bruder an. Tommi nickte, und Ossi schleuderte das Spielzeug ins Meer. Aufmerksam verfolgten die Brüder den Flug des verbeulten Autos, das schon vieles mitgemacht hatte. Als es im Wasser versank, stellten sie sich an die Felskante und machten sich zum Sprung bereit.

«Eins, zwei, drei … los!», rief Ossi.

Mit einem Kopfsprung hechteten die Jungen ins Meer.

Das Wasser war so klar, dass Tommi den von träge wogendem Seetang bedeckten Boden deutlich erkennen konnte, obwohl das Meer an dieser Stelle gut vier Meter tief war. Er schaute zu Ossi hinüber. Der Kleine tauchte zielstrebig nach unten, doch wie immer hatte er die Augen dabei fest zugekniffen. Damit hatte er keine Chance zu gewinnen!

Tommi erreichte den Grund als Erster und sah sich rasch um. Das Feuerwehrauto lag nur ein paar Meter entfernt, es war nicht einmal bis auf den Grund gesunken, sondern ruhte auf der dichten Tangdecke wie auf einem Präsentierteller. Schnell schnappte sich Tommi das Auto und stieß sich mit den Füßen von dem weichen Tangteppich ab. Er grinste, als er sah, wie Ossi mit geschlossenen Augen und aufgeblasenen Backen auf dem Grund herumschwamm und den Tang mit den Händen abtastete.

Tommi kletterte bereits den Uferfelsen hinauf, als Ossi auftauchte und mit einem triumphierenden Jauchzer die Hand aus dem Wasser streckte.

«Ich hab’s gefunden! Zum ersten Mal hab ich gewonnen!»

Tommi drehte sich um, beschirmte die Augen mit der Hand und sah, wie sein kleiner Bruder eilig ans Ufer kraulte. Er schien tatsächlich etwas in der Hand zu halten.

«Von wegen gewonnen! Ich hab das Auto!», rief Tommi und zeigte Ossi, der Salzwasser spuckte und versuchte, sich aus dem Wasser zu hieven, seine Trophäe.

«Und was ist das?», fragte Ossi trotzig und hielt einen vollständig von Tang bedeckten eckigen Gegenstand hoch.

«Ein Stein?», meinte Tommi und kletterte weiter.

«Nee!», rief Ossi. «Für einen Stein ist es viel zu leicht.»

«Wenn wir oben sind, gucken wir es uns an», erwiderte Tommi.

Bald darauf saßen die Brüder tropfnass auf den Handtüchern, die sie auf dem Felsen ausgebreitet hatten. Ossi riss den Tang ab, der sich fest um sein Fundstück gewickelt hatte. Seinem Bruder fiel es schwer, untätig zuzuschauen, doch Ossi wollte sich nicht helfen lassen. Inzwischen ahnte auch Tommi, dass es sich wohl nicht um einen Stein handelte. Dass er den Tauchwettkampf gewonnen hatte, war auf einmal ganz unwichtig.

Er versuchte auszumachen, was sich in Ossis Schoß verbarg, doch der hielt stur eine Hand über den geheimnisvollen Gegenstand, sodass Tommi nichts weiter erkennen konnte als die fliegenden Tangbüschel.

«Oho!», rief Ossi, als die letzten Tangstreifen sich plötzlich wie von selbst lösten.

«Zeig schon her!»

«Warte mal!» Ossi nahm sein Hemd und wischte den grünen Schleim ab, der den Fund bedeckte.

Endlich warf er das Hemd beiseite und streckte die Hand aus. Die beiden Brüder starrten den Gegenstand verwundert an.

Es war ein winziges altes Holzkästchen, über und über mit feinem Schnitzwerk verziert. An den Seiten waren mit winzig kleinen Nägeln Metallbeschläge befestigt. Obwohl das Kästchen im Lauf der Zeit unter Wasser gelitten hatte, sah man immer noch deutlich, dass es eine exakte und kunstvolle Tischlerarbeit war.

«Mach auf!», drängte Tommi.

«Da ist ein Schloss dran», sagte Ossi und drehte das Kästchen um, sodass auch sein Bruder das winzige Vorhängeschloss sehen konnte.

Die Jungen schauten sich an.

«Eine Schatztruhe!», jubelten sie wie aus einem Mund.

«Versuchen wir, das Schloss aufzubrechen?», schlug Tommi vor.

«Nein! Dann geht es doch kaputt. Wir laufen nach Hause und zeigen es Opa», sagte Ossi.

In der nächsten Sekunde rannten die beiden Jungen schon den Waldpfad entlang. Das Blockhaus ihres Großvaters lag nicht weit entfernt. Zwischen den Bäumen schimmerte schon das Blechdach hindurch.

Großvater saß, in ein Buch vertieft, auf der Veranda, als die Jungen hereinstürmten.

«Opa! Opa! Wir haben einen Schatz gefunden!», rief Tommi.

«Ich hab ihn gefunden!», stellte Ossi richtig und überholte seinen großen Bruder auf den letzten Metern.

Atemlos standen die Jungen auf der Veranda und erzählten beide gleichzeitig von ihrem Fund. Großvater verstand kein Wort.

«Ihr blubbert ja wie Bohnensuppe», lachte er, klappte das Buch zu und legte es auf den Tisch. «Zeig mir mal euren Schatz, Ossi.»

Ossi reichte ihm das Kästchen. Großvater hielt es sich dicht vor die Augen und betrachtete es eingehend.

«Alt ist es jedenfalls. Sehr alt», sagte er.

«Aber doch nicht so alt wie du?», fragte Tommi.

«Noch älter. Ich bin schließlich noch kein Tattergreis.» Großvater kicherte.

Er wog das Kästchen prüfend in der Hand. «Es ist schwerer, als es sein sollte», sagte er. «Irgendetwas muss darin sein.»

«Ein Schatz!», jauchzten die Jungen im Chor.

«Bestimmt ist es deshalb abgeschlossen», setzte Ossi hinzu.

«Vielleicht sind Diamanten drin», meinte Tommi.

«Immer mit der Ruhe. Besonders viele Diamanten passen da gar nicht hinein», sagte Großvater und besah sich das winzige Schloss. «Tommi, hol mir mal die Drahtrolle aus dem Schuppen. Sie liegt ganz unten im Regal, neben den Ködern.»

Das musste er nicht zweimal sagen: Tommi flitzte bereits los.

«Oho! Das war ja ein Blitzstart. Wenn ihr doch beim Geschirrspülen auch so eifrig wärt.» Großvater zwinkerte Ossi zu.

Die Jungen warteten ungeduldig, während Großvater sich mit dem Schloss abmühte.

Er hatte das Ende des Drahts im rechten Winkel abgebogen und vorsichtig in das winzige Schlüsselloch gebohrt. Behutsam drehte und wendete er den Draht.

«Ich glaube, es geht doch nicht», sagte er und wischte sich mit dem Handrücken einen Schweißtropfen von den Brauen.

«Probier’s nochmal!», drängten die Jungen.

«Ich versuche es ja die ganze Zeit, aber Wunder kann ich …»

Er brach mitten im Satz ab, denn plötzlich schnappte der Riegel des Schlosses zurück und gab den Bügel frei. Der Deckel sprang auf, als wäre er mit einer Feder versehen, und gleichzeitig erklang ein leises Klingeln.

«Habt ihr das gehört?», staunte Ossi.

«Ist es eine Spieldose?», fragte Tommi. Großvater war nicht weniger verwundert als die beiden Jungen.

«Das kam bestimmt von da drüben», sagte er schließlich und nickte zu der Windharfe hinüber, die auf der Veranda hing.

Die Brüder beugten sich gleichzeitig über das Kästchen. Dabei stießen sie mit den Köpfen aneinander und schrien vor Schmerz auf.

«Ist Gold drin?»

«Oder Diamanten?»

«Nein», brummte Großvater. «Nur eine alte, verbeulte Taschenzwiebel.»

«Eine Taschenzwiebel? Was ist das denn?», wunderte sich Tommi.

«Ist sie aus Gold?», fragte Ossi erwartungsvoll.

«Es ist eine silberne Taschenuhr», erwiderte Großvater. «Und bevor ihr weiterfragt – ich kann euch gleich sagen, dass sie nicht besonders wertvoll ist.» Er legte die Uhr auf den Tisch. Der Kronenaufzug fehlte. «Aber seht euch mal das Kästchen an. Das ist ein echtes Meisterwerk. Es ist sogar mit gefärbtem Robbenfell gefüttert.»

Die Jungen warfen nur einen flüchtigen Blick darauf. Sie konnten ihre Enttäuschung nicht verbergen, dass das Kästchen keinen wertvollen Goldschatz in sich barg. Ossi griff flink nach der Uhr und versuchte, den verzogenen Deckel mit dem Fingernagel zu öffnen.

«Ob die noch geht?», überlegte er halblaut.

«Bestimmt braucht sie eine neue Batterie», meinte Tommi.

Großvater musste schmunzeln. Die Brüder hatten jedes Interesse an dem Kästchen verloren.

«Ich hab sie aufgekriegt», sagte Ossi. «Guckt mal! Da liegt ja ein Stück Papier drin.»

«Eine Schatzkarte!», jubelte Tommi.

Auch Großvater beugte sich neugierig vor. Tatsächlich: Ossi hielt ein gefaltetes, vergilbtes Stück Papier in der Hand. Behutsam begann er es auseinanderzufalten.

«Vorsichtig, Ossi, es ist bestimmt ganz brüchig», riet der Großvater.

Ossi glättete das Papier und starrte darauf. «Hier steht irgendwas geschrieben», sagte er.

«Lies mal vor!», rief Tommi. «Bestimmt ist das eine Anleitung, wie man den Schatz findet.»

«Die Schrift ist ganz klein und blass», sagte Ossi, dann räusperte er sich und las den in verschnörkelten Buchstaben geschriebenen Text langsam vor:

«Frohe Weihnachten, liebe kleine Ada. Dein Bruder Nikolas.»

«Mehr steht da nicht?», fragte Tommi enttäuscht.

Ossi schüttelte den Kopf.

«Ada und Nikolas», murmelte Großvater mit ungläubiger Miene. «Seltsam. Ich dachte immer, das sei nur ein Märchen.»

Die Jungen sahen ihn verwundert an.

«Was ist nur ein Märchen?», wollte Ossi wissen.

«Die Geschichte, die man den Kindern in dieser Gegend schon seit Jahr und Tag erzählt. Sie handelt vom Wunder einer Winternacht. Ich hörte sie von meinem Großvater. Damals war ich kaum vier Jahre alt», sagte Großvater abwesend, während er immer noch verblüfft das Kästchen betrachtete. «Ich hatte die Geschichte schon beinahe vergessen, obwohl ich sie als Kind jedes Jahr in der Adventszeit erzählt bekam.»

«Und wovon handelt sie?»

«Es ist eine lange Geschichte. Bestimmt habt ihr nicht so viel Geduld, sie euch anzuhören», seufzte Großvater mit gespielter Bescheidenheit.

«Doch, bitte, erzähl sie uns! Wir hören dir ganz bestimmt zu», versicherten die Brüder und zupften ihren Großvater ungeduldig am Ärmel.

«Erst müsst ihr mir zeigen, wo ihr das Kästchen gefunden habt», sagte der alte Mann und erhob sich. «Kommt, führt mich hin.»

Wenig später saßen die drei nebeneinander auf dem Felsen, von dem Tommi und Ossi ins Meer gesprungen waren.

Die Jungen musterten ihren Großvater von der Seite. Er wirkte seltsam abwesend. Fast zärtlich strich er über das Kästchen und starrte aufs Meer hinaus.

«Das ist also die Stelle», sagte er wie zu sich selbst. «So nah, die ganze Zeit. Sogar die alte krumme Kiefer hinter uns … alles stimmt. Unglaublich.»

«Erzähl doch endlich!», riefen die Jungen.

«Nun gut», nickte Großvater schließlich. «Ich erzähle euch die Geschichte so, wie ich sie von meinem Großvater hörte. Sie wurde uns immer in der Adventszeit erzählt. Von Anfang Dezember an jeden Tag ein bisschen mehr, bis sie schließlich am Heiligen Abend zu Ende war.»

«So ähnlich wie ein Adventskalender», überlegte Ossi.

«Ja, das kann man so sehen», bestätigte Großvater. «Es ist ein wenig merkwürdig, die Geschichte mitten im Sommer zu erzählen. Aber bis Weihnachten könnt ihr sicher nicht warten. Oder soll ich doch lieber erst im Dezember anfangen?» Auf Großvaters Gesicht bildeten sich tausend fröhliche Fältchen.

«Nein, wir wollen sie jetzt gleich hören!», riefen die Jungen.

«Das dachte ich mir!» Großvater musste lachen. Er zeigte auf die Silhouette der Stadt im Norden. «Vor langer, langer Zeit gab es dort drüben, wo jetzt die Stadt liegt, nur ein kleines armes Dorf, in dem acht Familien wohnten. Es hieß Korvajoki. Damals lebten die Menschen hauptsächlich vom Fischfang. Das Fischerdorf Korvajoki war die einzige Siedlung weit und breit, sonst lebte in dieser Gegend keine Menschenseele. Außer …», Großvater sah wieder hinaus aufs Wasser, «außer einer Familie, draußen auf einer Insel.» Er deutete über die Wellen. «Sie liegt ungefähr in dieser Richtung, etwa zwei Kilometer vor der Küste. Es ist eine winzige Insel, kaum größer als eine Klippe. Heute ist sie, soweit ich weiß, ganz verlassen, nicht einmal ein Sommerhaus steht noch dort.»

Gebannt schauten die Brüder in die Richtung, in die Großvater zeigte. Das Meer glitzerte in der Sonne.

«Wer wohnte denn auf dieser Insel?», fragte Ossi.

«Die Familie Pukki, eine arme Fischerfamilie», antwortete Großvater. «Sie waren zu viert: der Vater, Einari Pukki, seine Frau Alexandra und zwei Kinder, Nikolas und Ada.»

«Nikolas und Ada!», rief Tommi überrascht. «Genau wie auf dem Zettel!»

«Sei still!», fuhr Ossi ihn an. «Lass Opa doch mal erzählen.»

«Die Weihnachtsgeschichte handelt vom Schicksal dieser Familie. Zu Beginn der Geschichte war Nikolas fünf Jahre alt und seine kleine Schwester Ada noch nicht ganz ein Jahr.»

«Was geschah denn mit ihnen?», fragte Tommi dazwischen.

«Wie wäre es, wenn ihr die Augen zumacht? Dann könnt ihr euch die Ereignisse besser vorstellen. Zumal zu Beginn der Geschichte eine ganz andere Jahreszeit herrschte als jetzt.»

Zu seinem Erstaunen gehorchten die Jungen sofort. Er nickte zufrieden.

«Stellt euch vor, ihr hättet riesige Flügel wie Adlerschwingen», begann er, «sie heben euch in die Luft und tragen euch über das Meer, bis zur Insel der Familie Pukki. Lasst euch von eurer Phantasie beflügeln.»

«Ich kann aber nicht fliegen», wandte Tommi ein.

«Es ist ganz leicht. Jeder Mensch hat in seinem Innern Flügel. Man muss sie nur finden», versicherte Großvater und strich Tommi über den Kopf. «Unter euch wogt träge das Meer. Nach und nach wird das warme Blau des sommerlichen Meeres dunkler, tiefer, fast schwarz. Die Wellen werden weicher.

Tief unten seht ihr bereits die Insel, klein, felsig und karg. Es ist kalt geworden, die Luft ist glasklar, das Meer fast spiegelglatt, und das Ufer der Insel bedeckt eine dünne Raureifschicht, die der Nachtfrost zurückgelassen hat. Über dem offenen Meer hängt eine dicke schwarze Wolkendecke.

Es ist die Zeit, in der die Natur für einen winzigen Moment innehält, bevor sie sich dem harten, alles verschlingenden Winter ergibt.»

Großvater ließ den Blick zum Horizont schweifen, und nachdem er eine Weile aufs Meer geschaut hatte, schloss auch er die Augen.

Als er wieder anhob zu sprechen, konnte er hinter seinen geschlossenen Lidern alles genau erkennen. Und er war sich sicher, dass seine Worte auch bei Tommi und Ossi ein ebenso lebendiges Bild der Vergangenheit hervorzauberten. Das Bild einer Welt, die ganz anders war als die, in der sie lebten.

2. Türchen

Die Felseninsel, auf der die Familie Pukki lebte, war nur spärlich mit Bäumen bewachsen. Lediglich ein paar verkrüppelte Kiefern umrahmten die kleine Senke, in der die bescheidene Hütte stand.

Das Häuschen hatte nur zwei Zimmer: eine Wohnküche und eine Schlafkammer. An einem Ende des Hofplatzes stand ein Wirtschaftsgebäude mit einem Schuppen, in der Mitte eine Sauna und am anderen Ende der Abtritt. Es gab einen kleinen Unterstand, unter dem irgendwann einmal Hühner gegackert hatten. Jetzt war er leer. Die Gebäude waren ungestrichen und in schlechtem Zustand, doch sie erfüllten ihren Zweck.

Hinter dem Hof erstreckte sich ein umgegrabener Kartoffelacker und unmittelbar dahinter ein Roggenfeld, das etwa einen halben Hektar groß sein mochte und von harten, leuchtend gelben Stoppeln bedeckt war. Frost hatte sich auf die Erde gelegt.

Ein Stück entfernt, in einem Einschnitt zwischen den Felsen, hatte man aus Feldsteinen und Moos ein Gewölbe errichtet, das den Vorratskeller beherbergte.

Wenn man vom Keller aus zum Felsufer hinabblickte, konnte man einen halb ins Wasser ragenden Bootsschuppen entdecken. Am Ende des kurzen Stegs lugte der Vordersteven eines hölzernen, kajütenlosen Fischerboots hervor.

Am Ufer neben dem Schuppen standen in gerader Reihe, von Steinhaufen gestützt, hohe, einfache Gestelle auf Holzpfählen. Darüber waren Fischernetze gebreitet.

Ein Mann und eine Frau waren damit beschäftigt, das letzte von Tang und Seegras gefärbte, entwirrte Netz aufzuhängen. Sie arbeiteten mit geübten Handgriffen, ihr Atem dampfte in der kalten Luft. Ab und zu unterbrachen sie ihre Arbeit, um ein bisschen Wärme in die vom eiskalten Meerwasser steifen Finger zu hauchen. Es waren Einari und Alexandra Pukki.

Einari war etwa dreißig Jahre alt, groß und kräftig. Sein bärtiges, von Wind und Wetter dunkelgegerbtes Gesicht war von strohgelben Haaren umrahmt, die der Wind zerzauste. Er trug eine vielfach geflickte Fischerhose, langschäftige Stiefel und einen dicken, grobgestrickten Pullover, der hier und da ausgefranst war und am linken Ärmel ein großes Loch hatte. Sein nackter Ellbogen schaute daraus hervor. An seinem Ledergürtel hing eine Messerscheide. Darin steckte ein Messer mit langer, breiter Klinge, der Griff war aus Rentierknochen gefertigt.

Seine Frau Alexandra war einige Jahre jünger, schlank, aber zäh. Sie hatte ihre langen blonden Haare zu Zöpfen geflochten und ein Tuch darumgebunden, aber trotzdem fielen immer wieder einzelne Strähnen heraus und wurden sogleich vom Wind erfasst. Alexandra trug ein einfaches graues Baumwollkleid und einen Pullover darüber.

Schon die verschlissene Kleidung der Eltern zeigte, dass die Fischerfamilie ein hartes Leben führte. Doch trotz ihrer Armut waren die Pukkis glücklich. Sie hatten einander, und obendrein hatten sie ihre Kinder, die sie über alles liebten.

Einari und Alexandra standen einander gegenüber, das Netz zwischen sich. Als sie gleichzeitig nach einem Stück Tang griffen, schnappte Einari seiner Frau das Grünzeug weg und zwinkerte ihr zu. Alexandra streckte ihm lachend die Zunge heraus. Auch Einari lachte auf, dann drehte er sich um und schaute zu dem kleinen Haus hinauf, aus dessen gemauertem Schornstein ein schmaler Rauchstreifen zum Himmel stieg.

«Es wäre mir lieber, wenn Nikolas beim Richten der Netze helfen würde, statt mit seiner kleinen Schwester zu spielen», sagte er. «Als ich in seinem Alter war, bin ich schon längst mit meinem Vater …»

«Das ist ja gar nicht wahr! Tu bloß nicht so», fiel ihm Alexandra ins Wort. «Nikolas ist doch selbst noch so klein. Und was sollte denn werden, wenn er sich nicht um Ada kümmerte? Gut, dass der Junge solche Freude an der Kleinen hat. Sonst könnte ich nämlich nicht mit dir hinausfahren, und allein würdest du zu dieser Jahreszeit auf dem Meer nicht mehr zurechtkommen.»

«Aber sicher würde ich …», versuchte Einari zu protestieren, doch Alexandra schnitt ihm das Wort ab:

«Ich habe recht, da kannst du sagen, was du willst.»

Einari schwieg beleidigt und arbeitete weiter am Netz, wobei er etwas Unverständliches in seinen Bart murmelte. Alexandra schüttelte den Kopf und lächelte über seine halb scherzhafte Brummigkeit.

«Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Nikolas zu alt ist, um mit Ada zu spielen, aber dann kann er immer noch dein Handwerk von dir lernen», fuhr sie fort. «Ich glaube, ich erinnere mich, dass dein Vater erzählt hat, du hättest ihm erst mit zwölf Jahren beim Fischen geholfen …»

«Na ja … Damals war es … anders», lenkte Einari zögernd ein. «Nikolas ist ein guter Junge, das will ich gar nicht bestreiten. Und du hast natürlich recht. Er wird ein besserer Mann werden, wenn er lernt, sich um Kleinere zu kümmern.»

Alexandra nickte und lächelte zufrieden. Während sie sich wieder ihrer Arbeit widmete, dachte sie über ihr Leben nach. So arm sie auch waren, sie fühlte sich glücklich, seit sie Einaris Frau geworden und mit ihm in den Norden und schließlich auf diese Insel gezogen war. Alexandra wusste, dass Einari sie ebenso schätzte und liebte wie sie ihn. Sie waren einander ähnlich: genügsam und anspruchslos.

Alexandra rupfte Tang aus den Maschen und malte sich ihr weiteres Leben auf der kleinen Insel aus. Sicher würde es ein gutes Leben sein.

Sosehr sie auch überlegte, ihr fiel doch nichts ein, was das Glück ihrer Familie trüben könnte. Eines Tages würden Einari und sie alt sein. Bis dahin wäre Ada sicher zu einem schönen jungen Mädchen herangewachsen und konnte ihrer Mutter die Arbeit im Haus abnehmen. Nikolas wiederum wäre ein starker junger Mann geworden, der anstelle seines Vaters zum Fischen aufs Meer fuhr. Vielleicht bringen die Kinder eines Tages auch ihre Ehegatten zu uns auf die Insel und machen uns zu Großeltern, überlegte Alexandra. Und dann hüten Einari und ich unsere Enkel, während Ada und Nikolas für den Lebensunterhalt sorgen.

Plötzlich musste Alexandra über sich selber lachen. Ihre Gedanken waren so weit in die Zukunft geflogen, dass sie Einari und sich selbst am Stock über die Inselfelsen gehen sah, alt und gebeugt.

«Na, meine liebe Frau, was gibt’s denn zu lachen?», brummte Einari über das Netz hinweg.

«Nichts», antwortete Alexandra leichthin. «Ich habe mir nur vorgestellt, wie du als alter Mann aussiehst.»

«Und das ist so lustig?»

«Nein», sagte Alexandra. «Aber ich bin so glücklich mit dir. Und mit den Kindern.» Sie blies in ihre klammen Hände. Im einzigen Fenster der Hütte spiegelte sich das blasse Sonnenlicht. Dahinter, im warmen Schutz der Hütte, spielten ihre Kinder.

Einari antwortete nicht gleich, doch seine Miene war umso beredter. Ein breites Lächeln trat auf sein wettergegerbtes Gesicht, und seine weißen, ebenmäßigen Zähne strahlten mit der Sonne um die Wette.

«Komm, wir beeilen uns, das letzte Netz in Ordnung zu bringen. Ich habe auch schon Sehnsucht nach den beiden», sagte er schließlich leise und schaute hinauf zum Fenster.

In der Hütte, am Kamin der einfach eingerichteten Wohnküche, saß ein kleiner Junge. Er glich Einari aufs Haar. Nicht nur die Gesichtszüge ähnelten denen seines Vaters, er hatte auch das gleiche strohblonde, weiche Haar.

Nikolas hielt Ada auf dem Schoß und machte prustende Geräusche mit dem Mund. Die kleine Ada lachte über die Faxen ihres Bruders. Sie langte unbeholfen nach seiner Nase, bekam sie aber nicht zu fassen.

«Daneben!», rief Nikolas und drückte seiner kleinen Schwester rasch einen Kuss auf die Stirn. «Wie warm deine Haut ist.»

Als er sah, dass Ada gähnte und ihre Augenlider immer schwerer wurden, sang Nikolas sie leise in den Schlaf.

Bald verrieten Adas tiefe Atemzüge, dass sie eingeschlafen war. Mit der Kleinen im Arm stand er vom Fußboden auf und ging zum Tisch. Er beugte sich über die Öllampe und das Holzbrett, auf dem ein Laib Roggenbrot lag, um aus dem Fenster zu spähen. Seine Eltern waren unten am Bootsufer mit dem letzten Netz fertig geworden und schickten sich gerade an, über die Felsen zur Hütte hinaufzuklettern. Einari hob den hölzernen Fischtrog an, als wäre er leicht wie eine Feder.

«Viel haben sie wohl nicht gefangen», flüsterte Nikolas seiner schlafenden Schwester zu. «Auch heute nicht.»

Nikolas setzte sich mit Ada auf eine der beiden Küchenbänke und brach sich ein kleines Stückchen Brot ab. Während er Ada wiegte und auf die Rückkehr seiner Eltern wartete, kaute er gedankenverloren darauf herum.

Zärtlich betrachtete er sein schlafendes Schwesterchen. Er war stolz darauf, dass seine Eltern das jüngste Familienmitglied in seine Obhut gaben, obwohl er selbst noch so klein war. Aber er würde ihr Vertrauen niemals enttäuschen. Er würde immer gut für seine geliebte Schwester sorgen.

Einari und Alexandra hatten schon fast das Haus erreicht, als Einari plötzlich stehen blieb. Er betrachtete die dunkle Wolkenfront, die sich vom Horizont her näherte, und stellte den Fischkübel ab.

«Was ist?», fragte Alexandra und hielt ebenfalls inne, als sie merkte, dass Einari zurückblieb.

«Es scheint jetzt doch Winter zu werden», sagte er und zeigte zum Himmel. «Die Wolken sehen ziemlich bedrohlich aus.»

«Das wird aber auch langsam Zeit, ein paar Tage vor Weihnachten. Es ist überhaupt ein seltsames Jahr. Sonst liegt um diese Zeit doch immer längst Schnee, und das Meer ist fest zugefroren», sagte Alexandra. Sie öffnete die Tür und ging halb hinein. «Willst du da draußen Wurzeln schlagen? Was ist denn so ungewöhnlich daran, dass es Winter wird?»

«Nichts. Ich … schaue nur», antwortete Einari. «Geh ruhig vor, ich komme gleich. Leg im Kamin Holz nach.»

«Nikolas hat sich bestimmt um das Feuer gekümmert», erwiderte Alexandra und zog die Tür hinter sich zu.

Einari blieb allein im Hof zurück. Wieder sah er besorgt zum Himmel auf.

«Wenn das mal keinen Sturm gibt», murmelte er.

In diesem Moment traf ihn eine heftige Bö und ließ ihn taumeln. Er hauchte auf seine kältestarren Finger, während der rasch auffrischende Wind sein Haar zerzauste. Plötzlich spürte er eine seltsame Vorahnung: Würde der aufziehende Sturm noch etwas anderes mit sich bringen als weißstiebenden Schnee? Etwas Dunkleres, Traurigeres? Doch ebenso schnell, wie dieses ungute Gefühl gekommen war, verflog es auch wieder. Einari nahm den Fischeimer und ging kopfschüttelnd auf sein Häuschen zu.

«Was rede ich mir da bloß ein?», murmelte er und zog die Tür auf. Ein warmer, heimeliger Brotduft schlug ihm entgegen und zauberte das Lächeln auf sein Gesicht zurück. «Wir haben es doch gut.»

Doch das Schicksal bereitete sich schon darauf vor, die karge kleine Insel der Familie Pukki in seine harten, kalten Arme zu schließen. Es scherte sich weder um Alexandras sonnige Zukunftsträume noch um Einaris Ahnungen oder um Nikolas’ Versprechen, immer für seine kleine Schwester zu sorgen.

Das Schicksal hatte schon begonnen, einen ganz anderen Plan zu verwirklichen. Noch schlich es unsichtbar und leise um die Ecken und flüsterte kaum hörbar, aber dennoch – es war da und hatte längst beschlossen, wie es mit der Familie Pukki verfahren wollte.

Das Schicksal hat viele Gesichter, und es wählt willkürlich und oft ungerecht aus. Und der Fischerfamilie Pukki wollte es sein furchtbarstes Antlitz zeigen.

Vielleicht aber hatte das Schicksal doch ein höheres Ziel, das der menschliche Verstand nicht begreifen konnte. Denn hätte das Schicksal nicht in das Leben der Pukkis eingegriffen, wäre Nikolas vielleicht nicht der geworden, der er wurde. Wer weiß.

Fest steht jedenfalls, dass Nikolas’ Leben nie mehr in seine alten Bahnen zurückkehrte, nachdem das Schicksal noch am selben Abend, zwei Tage vor Weihnachten, seinen ewigen Plan erfüllte und dafür sorgte, dass für den kleinen Nikolas alles anders wurde als zuvor.

3. Türchen

Am selben Abend saß Einari am Küchentisch und stopfte das Loch im Ärmel seines Pullovers mit dickem, aus Schafswolle gesponnenem Garn. Er saß über den Tisch gebeugt, um das Licht der Öllampe besser zu nutzen.

Nikolas hockte vor dem Kamin auf dem Boden und schnitzte mit seinem kleinen Messer an einem Stück Holz.

Einari sah von seiner Flickarbeit auf und betrachtete seinen Sohn. Nikolas’ Miene war ernst und konzentriert, die Zungenspitze lugte zwischen seinen Lippen hervor. Das stumpfe Messer in seiner Hand kam kaum gegen das harte Holz an.

Einari wiegte nachdenklich den Kopf. Er legte Pullover und Stopfzeug zur Seite, zog sein Messer aus dem Gürtel, griff nach dem Roggenbrot und schnitt zwei Scheiben ab. Dann rammte er das Messer in die Tischplatte und biss in die eine Scheibe, während er Nikolas zuschaute.

«Was schnitzt du denn da?», fragte er. «Soll das ein Löffel werden?»

Nikolas schüttelte stumm den Kopf und arbeitete weiter, ohne aufzublicken.

«Oder gar eine Kelle?», scherzte Einari.

Wieder schüttelte Nikolas den Kopf. Dann hielt er inne, sah sich verstohlen um und blickte seinen Vater an.

«Das wird ein Geschenk für Ada», wisperte er. «Zu Weihnachten.»

«Zu Weihnachten?», wunderte sich Einari. «An Weihnachten schenkt man sich doch nichts.»

«Ich möchte Ada aber etwas schenken. Außerdem ist es doch auch ihr Geburtstag», flüsterte Nikolas und machte seinem Vater ein Zeichen, ebenfalls leiser zu sprechen.

«Tatsächlich?» Einari tat unwissend. «Das hatte ich ganz vergessen. Was soll es denn werden?»

«Das ist ein Geheimnis», sagte Nikolas. «Aber ich muss mich beeilen, damit es rechtzeitig fertig wird.»

Einari legte einen Zeigefinger auf den Mund. «Meine Lippen sind versiegelt. Aber so eilig hat der fleißige Handwerker es doch hoffentlich nicht, dass er nicht ein Stück Brot essen könnte? Es kam mir übrigens so vor, als hätte heute Nachmittag eine Maus an dem Brot geknabbert. Heißt das Mäuschen vielleicht Nikolas?»

Nikolas kicherte fröhlich.

Bald darauf saß Nikolas bei seinem Vater auf dem Schoß, das Gesicht zu ihm gewandt. Beide hielten eine Scheibe Brot in der Hand.

Nikolas versuchte, auf die gleiche Weise und im selben Tempo zu essen wie sein Vater. Mit seinen vollgestopften Backentaschen sah der Junge aus wie ein Biber, und Einari musste lachen.

«Du bist ein guter Junge, Nikolas», sagte Einari. «Du hast ein großes Herz. Aus dir wird mal ein ganz famoser Mann.»

Der Kleine lächelte und schlang die Arme um seinen Vater. Der fuhr seinem Sohn durch die zerwuschelten Haare, schloss die Augen und legte das Kinn auf Nikolas’ Scheitel.

Im selben Moment kam Alexandra aus der Schlafkammer.

«Ada ist glühend heiß», sagte sie besorgt. «Sie hat Fieber.»

Einari schlug die Augen auf und sah seine Frau erschrocken an. Die böse Vorahnung vom Nachmittag kehrte zurück, stärker als zuvor, doch er gab sich Mühe, seine Beunruhigung zu verbergen. Er spürte, wie Nikolas zusammenfuhr. In der nächsten Sekunde war der Junge auch schon von seinen Knien gesprungen und lief in die Schlafkammer der Eltern, um nach Ada zu sehen.

Einari wartete, bis Nikolas im Nebenzimmer war. Dann stand er auf und legte die Arme um seine Frau.

«Es ist sicher nichts Schlimmes», flüsterte er. «Irgendeine Kinderkrankheit. Soll ich Eis aus dem Keller holen, damit du sie abkühlen kannst?»

Er hob Alexandras Kinn an und sah ihr fest in die Augen. Alexandra schwieg, doch sie nickte.

Einari ging zur Tür und stieg in seine Stiefel.

«Alles wird wieder gut», sagte er. «Glaub mir.»

Damit drehte er sich um und öffnete die Tür zum Hausflur. Er schloss sie sorgfältig hinter sich, und gleich darauf hörte Alexandra, wie er aus dem Haus ging. Sie blickte wie im Traum auf die geschlossene Stubentür. Die Kälte, die aus dem Vorraum hereingeschlagen war, ging ihr bis ins Mark.

Endlich erwachte Alexandra aus ihrer Starre und lief in die Schlafkammer.

An der Tür hielt sie inne, als sie sah, wie sich Nikolas zu seiner kleinen Schwester herunterbeugte und ihr über das schweißnasse Haar strich.

«Werde bald wieder gesund, kleine Ada», flüsterte Nikolas. «Ich habe eine Überraschung für dich. Wenn es dir wieder bessergeht, kannst du mit deinem Geschenk spielen. Du musst ganz schnell wieder gesund werden, hörst du?»

Alexandra zwang ein Lächeln auf ihr Gesicht.

Die Nacht hatte sich auf die kleine Hütte gelegt. Im Kamin der Stube brannte ein spärliches, launisches Feuer, das unruhige Schatten an die Wände des dunklen Raums warf. Draußen heulte der Wind und rüttelte an den verschlossenen Türen der Werkstatt.

Das schwache Licht der Flammen fiel auf ein Spinnrad in der Stubenecke. Auf der Spindel wartete flauschige Schafswolle darauf, zu Garn gesponnen zu werden. Daneben stand ein kleiner schiefer Hocker.

Gleich neben dem Spinnrad stand das kurze, einfache Bett, in dem Nikolas schlief. Sein Schlaf war ebenso unruhig wie der Tanz der Flammen: Immer wieder drehte er sich von einer Seite auf die andere, zog sich die Felldecke bis über den Kopf und strampelte sie nach einer Weile wieder weg.

Plötzlich erschien ein Schatten an der Wand über Nikolas’ Bett, und im selben Moment berührte eine Hand seine Schulter. Obwohl die Hand leicht und so zärtlich war, als wolle sie ihn in den Schlaf wiegen, schlug Nikolas sofort die Augen auf.

«Ist es schon Morgen?», fragte er schläfrig, als er sah, dass seine Mutter vollständig bekleidet an seinem Bett stand. Alexandra schüttelte den Kopf.

«Hör zu, Nikolas», sagte sie. «Ada geht es schlechter. Wir müssen sie sofort aufs Festland bringen. Bis zum Morgen können wir nicht mehr warten. Im Fischerdorf Korvajoki kann uns sicher jemand helfen und Ada Medizin geben.»

Nikolas war sofort hellwach. Er setzte sich auf und rief:

«Ich zieh mich schnell an!» Damit war er auch schon auf den Beinen.

Im selben Moment ging die Tür auf, und Einari kam herein. Er trug einen Armvoll Holzscheite und hielt eine Sturmlaterne in der Hand. Er ließ das Brennholz neben dem Kamin fallen.

«Das Holz müsste reichen, bis wir zurückkommen», sagte er und klopfte sich den Schnee von den Schultern. «Weiß Nikolas schon Bescheid?», fragte er dann. Alexandra hatte sich auf die Kante des Bettes gesetzt, während Nikolas sich seine Hose anzog.

«Ja, Mutter hat es mir erzählt», nickte der.

«Nein, ich habe dir noch nicht alles gesagt», sagte Alexandra, «Nikolas, du hast eine große Verantwortung. Du musst hierbleiben und aufpassen, dass das Feuer nicht ausgeht.»

«Aber ich will mitkommen!», rief Nikolas. «Ich will dabei sein, wenn Ada …»

«Das geht nicht», unterbrach ihn Einari in strengem Ton. «Sonst kühlt das Haus aus. Du verstehst doch, dass wir mit deinem kranken Schwesterchen nicht in ein kaltes Haus zurückkommen können.»

Nikolas öffnete den Mund, um zu protestieren, schwieg dann aber. Seine Eltern hatten recht.

Bald darauf waren Einari und Alexandra dick vermummt. Alexandra hatte Ada in dicken Wollstoff gewickelt und trug das fiebrige Bündel im Arm.

«Ein Feuerwächter braucht eine Uhr», sagte Einari an Nikolas gewandt und wühlte in seiner Hosentasche. «Das ist das einzige Erbstück, das meine Eltern mir hinterlassen haben», fuhr er fort. Er ging vor seinem Sohn in die Hocke und öffnete die Faust.

Auf der Handfläche lag seine alte Taschenuhr.

«Eines Tages wirst du sie von mir erben», sagte Einari und ließ den Deckel aufspringen. «Aber heute Nacht sollst du sie haben. Die Zeit vergeht schneller, wenn du ihren Lauf sehen kannst.»

«Ich kann aber noch nicht die Uhr lesen», murmelte Nikolas.

«Es ist ganz leicht», versicherte Einari. «Schau mal, das sind die Zeiger. Sie drehen sich beide rechtsherum. Wenn beide Zeiger übereinanderliegen und geradewegs nach oben zeigen, sind wir zurück. Spätestens. Verstehst du?»

Nikolas betrachtete neugierig das Zifferblatt und nickte schließlich. Sein Vater ließ den Deckel zuschnappen und reichte ihm die Uhr.

«Pass auf die Uhr genauso gut auf wie auf das Feuer», sagte Einari und richtete sich auf. «Sie ist mir teuer, fast so lieb und teuer wie ihr.»

Wieder nickte Nikolas. Er umschloss die Uhr fest mit seiner kleinen Faust. Das harte Metall war noch warm von der Hand seines Vaters.

Nikolas’ Mutter beugte sich hinunter, damit Nikolas seiner tiefschlafenden Schwester einen Kuss auf die heiße Wange geben konnte.

«Wir sollten uns besser auf den Weg machen», mahnte Einari, der bereits im Flur stand.

Als er die Haustür öffnete, pfiff der Wind herein und blies Schnee ins Haus.

Alexandra hatte schon ein paar Schritte in die stürmische Nacht hinaus gemacht, Ada fest an sich gedrückt. Einari drehte sich noch einmal zu seinem Sohn um, der mit ernstem Gesicht an der Tür stand.

«Gräm dich nicht, Nikolas», sagte er. «Alles wird wieder gut. Jetzt hast du Zeit, dein Geschenk fertig zu schnitzen. Und du kommst schon sehr gut allein zurecht, bist ja schon ein großer Junge.»

Einari zwinkerte Nikolas zu. Dann zog er den Kragen seines Pullovers hoch und ging hinaus.

Der Wind schlug die Tür hinter ihm zu. Zum ersten Mal in seinem fünfjährigen Leben war Nikolas ganz allein.

Der Sturm heulte so wild um das dunkle Haus, dass Nikolas fürchtete, die ganze Hütte würde davongeweht. Die Tür klapperte laut, als der Sturm wütend Einlass forderte.

«Ich brauche keine Angst zu haben», sprach Nikolas sich halblaut Mut zu. «Alles wird wieder gut», wiederholte er die Worte seines Vaters.

Er saß im Schneidersitz vor dem Kamin und legte zwei Scheite in das prasselnde Feuer. Dann wartete er darauf, dass die Flammen das Holz erfassten. Erst als sie höher schlugen und die äußeren Fasern der Scheite sich dunkel färbten, wagte es Nikolas, sein kleines Messer zur Hand zu nehmen und weiter an seinem Geschenk zu schnitzen.

Bald wurden seine Lider schwer, und er konnte ein Gähnen nicht unterdrücken.

«Ich muss wach bleiben», murmelte er. «Ich habe eine wichtige Aufgabe, ich darf auf keinen Fall einschlafen.»

Nikolas schüttelte entschlossen den Kopf und versuchte die Müdigkeit durch Singen zu vertreiben. Aber bald legte sich Blei auf seine Augenlider, und das kleine Kinn sank langsam auf die Brust.

Die Sonne tastete sich langsam und vorsichtig durch einen schmalen Riss in der Wolkendecke. Sie sah, dass der Sturm davongezogen war und auch die kleineren Winde mitgenommen hatte. Das Meer lag vollkommen still da. Da wagte sich die Sonne schließlich ganz zwischen den zum Festland ziehenden Wolken hervor.

Die ersten Sonnenstrahlen fielen auf die Uferfelsen der Insel, dann wanderte das Licht weiter, auf das Haus zu. Schon bald trafen die Strahlen das einzige Fenster.

Der Sonnenschein fiel zuerst auf die Öllampe und brach sich dann an der Glasglocke. Der Strahl wanderte weiter und brach sich noch einmal in der Klinge des kleinen Messers, das Nikolas aus der Hand geglitten war, und fiel schließlich auf die geschlossenen Augen des kleinen Feuerwächters, der schlafend vor dem Kamin lag.

Nikolas schlief, umgeben von Spänen – das Holzstück, an dem er gearbeitet hatte, lag noch in seiner Hand. Es hatte bereits ein wenig Form bekommen, doch man konnte noch nicht erkennen, was daraus werden sollte.

Unter der Asche im Kamin glühten nur noch wenige verkohlte Holzreste.

Nikolas zog die Nase kraus, als das Sonnenlicht sein Gesicht kitzelte. Er wischte sich mit dem Handrücken über die Nase und war schon im Begriff, sich auf die andere Seite zu drehen, um weiterzuschlafen. Doch plötzlich schrak er auf und öffnete die Augen.

Er hob den Kopf und kniff die Augen zusammen, als er das zum Fenster hereinflutende Tageslicht sah. Gleichzeitig durchfuhren ihn die ersten Kälteschauer.

«Oje!», rief er und sah zum Kamin. «Das Feuer!»

Im Nu war er auf den Knien, sammelte hastig die Späne vom Boden auf und warf sie auf die Feuerstelle. Nichts geschah. Er stützte sich auf die Hände, und sein Kopf verschwand fast im Kamin, als er mit geblähten Backen versuchte, der Glut Leben einzupusten.

«Brenn», stöhnte er. «Bitte, bitte, brenn doch.»