7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EK-2 Publishing

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

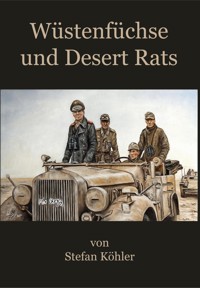

Mit seinem neuen Buch »Wüstenfüchse und Desert Rats« wandelt Stefan Köhler, seines Zeichens Einsatzveteran der Bundeswehr und Military-Fiction-Autor, auf den Spuren großer deutscher Kriegsliteraten wie Paul Carell oder Sven Hassel. In einer packenden Mischung aus Heeresbericht und hautnahen Erzählungen von der Front macht der Autor den Krieg in Nordafrika für seine Leser erlebbar. Der frischernannte Leutnant Josef Drechsler und sein Jugendfreund, der Gefreite Karl Rauterkus (bekannt aus Köhlers Roman »Bruderkampf im Hürtgenwald«), werden nach Nordafrika versetzt. Im Deutschen Afrikakorps von Generaloberst Rommel, der auch der »Wüstenfuchs« genannt wird, erleben sie im heißen Sand der Cyrenaika die ganze Härte des Krieges ... Zwischen Abwehrschlachten und Panzer-Raids im Wüstenstaub Nordafrikas, Luftgefechten mit Fliegerass Hans-Joachim Marseille und dem Fortgang der Ereignisse auf der großen Lagekarte, hasten General Rommel und seine Afrikatruppen, darunter das berühmte Afrikakorps (DAK), zunächst von Sieg zu Sieg. Dann betritt auf britischer Seite General Bernard »Monty« Montgomery das Schlachtfeld – und Rommel, dem Wüstenfuchs, steht mit einem Mal ein ebenbürtiger Taktiker gegenüber. Sichern Sie sich diesen spannenden Roman über das harte Ringen in Nordafrika im Zweiten Weltkrieg!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Stefan Köhler

Wüstenfüchse und Desert Rats

Mit Rommel in Afrika

EK-2 Militär

Mit Illustrationen von Markus Preger

»Der Krieg beruht auf Täuschung. Bewege dich, wenn es dir zum Vorteil gereicht, und verändere die Lage durch die Verteilung und Konzentration der Kräfte.«

Sun Tzu, Die Kunst des Krieges

»Strategie ist die Kunst, Zeit und Raum einzusetzen. Ich bin weniger an letzterem als an ersterem interessiert. Verlorenen Raum kann man zurückgewinnen, verlorene Zeit nicht.«

Napoleon Bonaparte

Verpassen Sie keine Neuerscheinung mehr!

Tragen Sie sich in den Newsletter von EK-2 Militär ein, um über aktuelle Angebote und Neuerscheinungen informiert zu werden und an exklusiven Leser-Aktionen teilzunehmen.

Als besonderes Dankeschön erhalten Sie kostenlos das E-Book »Die Weltenkrieg Saga« von Tom Zola.

Klappentext: Der deutsche UN-Soldat Rick Marten kämpft in dieser rasant geschriebenen Fortsetzung zu H.G. Wells »Krieg der Welten« an vorderster Front gegen die Marsianer, als diese rund 120 Jahre nach ihrer gescheiterten Invasion erneut nach der Erde greifen.

Deutsche Panzertechnik trifft marsianischen Zorn in diesem fesselnden Action-Spektakel!

Link zum Newsletter:

https://ek2-publishing.aweb.page

Über unsere Homepage:

www.ek2-publishing.com

Klick auf Newsletter rechts oben

Via Google-Suche: EK-2 Verlag

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!

Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.

Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.

Schreiben Sie uns: [email protected]

Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!

Jill & Moni

von

EK-2 Publishing

Über den Autor

Stefan Köhler, geboren 1978, sammelte als KFOR- und ISAF-Soldat militärische Erfahrung. In Afghanistan im Kampfeinsatz verwundet, hat er die Schrecken des Krieges am eigenen Leib erfahren. Nach Ende seiner Dienstzeit kehrte er in seine angestammte Tätigkeit in der deutschen Metallindustrie zurück. Drei Jahre später packte ihn wieder die Abenteuerlust und er wechselte in die internationale Sicherheitsbranche. Als kampferprobter Einsatzveteran liegt ihm das Schicksal der Bundeswehrangehörigen besonders am Herzen. In seiner Freizeit beschäftigt Köhler sich unter anderem mit der militärischen Luftfahrttechnik.

»Soldaten: Männer, die offene Rechnungen der Politiker mit ihrem Leben bezahlen.«

Ron Kritzfeld

Vorwort

Dieser Roman erzählt die teils dramatischen, teils tragischen Geschehnisse des Nordafrikafeldzugs vom Frühjahr 1942 bis zum Mai 1943 nach. Der geschichtliche und zeitliche Verlauf der Erzählung entspricht den historischen Tatsachen, allerdings bedient sich der Autor aus dramaturgischen Gründen der literarischen Freiheit, historische Sätze fiktiven Figuren in den Mund zu legen, und historische Taten fiktiven Figuren zuzuschreiben.

Vorgeschichte

Das Schlachtfeld in Nordafrika zog sich entlang eines ungefähr eintausend Kilometer langen Streifens entlang des Mittelmeers, der von Tunesien bis nach Ägypten reichte. Die Kämpfe fanden vor allem in der Cyrenaika statt, dem Gebiet zwischen dem östlichen Teils Libyens, der großen Syrte und der ägyptischen Grenze. Die Breite des Streifens betrug lediglich 100 Kilometer; im Norden lag das Mittelmeer und im Süden die Weiten der Wüste. Viele Besonderheiten des Wüstenkrieges erklären sich aus den topographischen Gegebenheiten. Entlang des Mittelmeeres gab es durchaus fruchtbare Landstriche, aber nur wenige Kilometer landeinwärts wurde das Gelände zumeist dürr und sehr menschenfeindlich. Tagsüber erreichten die Temperaturen im grellen Sonnenlicht bis zu 50 Grad Celsius, in der Nacht sanken sie auf unter zehn Grad herab. Dörfer und Städte waren außer in Küstennähe so gut kaum vorhanden, weswegen die traditionelle Kriegsführung hier keine Gültigkeit besaß. Geländegewinne waren in diesem Umfeld weniger wichtig, zum Teil sogar durch die Überdehnung der Nachschubwege immens gefährlich – eine Erfahrung, die beide Seiten machen mussten. Von Bedeutung war vielmehr die Entfernung zum Aufmarschgebiet. Das Klima forderte seinen Tribut und die Auffrischung von Material und Personal waren ständig nötig.

Der Feldzug begann am 13. September 1940. Die zahlenmäßig weit überlegene 10. Armee der Italiener startete von Libyen aus ihre Offensive auf das von britischen Truppen besetzte Ägypten.

Die Briten konnten jedoch durch Heranführen weiterer Truppen aus dem Empire ihre Kräfte verstärken und im Dezember zu einem Gegenangriff übergehen. Die italienischen Truppen wurden zurückgedrängt und ihre Formationen nahezu völlig zerschlagen. Im Februar 1941 standen die Briten bereits in Libyen.

Für Großbritannien war Afrika zu diesem Zeitpunkt das einzige Kampfgebiet, auf dem sich Truppen des Empire und der Achsenmächte direkt gegenüberstanden. So wurden große Anstrengungen auf diesem Kriegsschauplatz unternommen. Weil die Briten dank der Royal Navy und der Royal Air Force das Mittelmeer beherrschten, kämpften Deutsche und Italiener ständig mit dem Problem, ihre Nachschublinien nach Nordafrika offenzuhalten. Nordafrika war es auch, wo der britische Premierminister Winston Churchill zum ersten Mal seit Langem mit guten Nachrichten über den Krieg aufwarten konnte. So war es den Briten gelungen, mit nur 31.000 Mann, 120 Geschützen und 275 Panzern die Armeen Mussolinis vor sich herzutreiben. Großbritannien hatte nicht nur wieder Hoffnung geschöpft, das ganze Empire war stolz auf diesen überwältigenden Sieg.

Zehn italienische Divisionen mit 200.000 Mann wurden aufgerieben; die Briten nahmen etwa 130.000 Gefangene. Nur 30.000 Italiener schafften es, sich nach Libyen zurückzuziehen. Dabei hatten die Italiener zum Teil sehr tapfer gefochten, aber ihre Ausrüstung war einfach miserabel. So waren sie den vollständig motorisierten britischen Divisionen hoffnungslos unterlegen.

In der deutschen Kriegsplanung hatte Nordafrika bisher nur eine untergeordnete Rolle gespielt, der Schwerpunkt lag zu jener Zeit bei den Vorbereitungen des von Hitlers befohlenen Feldzugs gegen die Sowjetunion. Um die Niederlage seines Verbündeten Mussolini zu verhindern, schickte Hitler Anfang Februar 1941 die ersten deutschen Truppenverbände nach Nordafrika. Diese trafen am 11. Februar 1941 in Tripolis ein. Die ursprüngliche Planung sah vor, mit einem deutschen Sperrverband die englische Offensive zu stoppen. In Berlin betrachtete man den Sperrverband als eine politische Notwendigkeit, um Italien bei der Stange zu halten.

Den Oberbefehl über das sogenannte Afrikakorps erhielt Generalleutnant Erwin Rommel, der zuvor während des Frankreichfeldzugs die 7. Panzer-Division geführt hatte. Rommel war sich darüber im Klaren, dass der Krieg in der Wüste anders zu führen war als in den klassischen Landschlachten Mitteleuropas. Die Wüste war wie das Meer. Es gab riesige Räume für kühne Überraschungsaktionen auf entscheidende Stützpunkte, deren Eroberung eine ganze Front zum Einsturz bringen konnte. Dies hatten die Italiener am eigenen Leibe erfahren müssen, als sie von den Briten 1.200 Kilometer weit zurückgedrängt worden waren. Und dann tat Rommel das Unerwartete – er griff an.

Als am 31. März 1941 die Sonne über den nordafrikanischen Sanddünen aufging, stürmten die Grenadiere des Panzerregiments 5 überraschend für die ganze Welt gegen die britischen Stellungen bei Marsa el Brega. Der deutsche Vorstoß zum Nil hatte begonnen.

Unter Erwin Rommel – den man später den Wüstenfuchs nennen sollte – stürmten sie in die Cyrenaika. Stürmten bis Tobruk. Später bis El Alamein. Und kamen fast bis zum Delta des Nils. Trotz des permanenten Mangels an Personal, Kriegsgerät und vor allen Dingen an Nachschub, gelangen dem Afrikakorps teils unvorstellbare Leistungen.

773 Tage später, am 12 Mai 1943, kapitulierten die Deutschen auf der Halbinsel Bon in Tunesien.

Zwischen diesen beiden Ereignissen lagen eindrucksvolle Siege und herbe Niederlagen.

Der Krieg in Nordafrika wurde jedoch auch noch von einer weiteren Tatsache geprägt: Der militärische Ehrenkodex, der die anständige Behandlung des Gegners verlangte, schien in der Wüste Geltung zu haben. Sowohl Deutsche und Italiener wie auch die Truppen des britischen Empire unternahmen viel, um die Verwundeten der Gegenseite nach besten Kräften zu versorgen. Hitlers Befehl zur Erschießung von aufgegriffenen Kommandosoldaten wurde in Afrika nicht umgesetzt, und es sind nur wenige Kriegsverbrechen dokumentiert. Allerdings litt die Bevölkerung massiv unter den Kriegseinwirkungen und ihren Auswüchsen.

Es mag daran liegen, dass dieser Krieg weit ab von den politischen Machtzentren geführt wurde und sich die Politik nicht so sehr einmischen konnte, wie das auf dem europäischen Kontinent der Fall war. Es gab unter Feldmarschall Erwin Rommel in Nordafrika wohl keine Sondereingreifgruppen des SD (Staatssicherheitsdienst des Reichsführers SS), keine Geiselerschießungen, keine politischen Schulungen und keine Frontbordelle.

Abertausende von Zeugenaussagen ehemaliger Kriegsteilnehmer, also von Deutschen und Italienen auf der einen sowie Briten, Australiern, Neuseeländern, Südafrikanern, Indern, Franzosen, Polen, Griechen und später auch US-Amerikanern auf der anderen Seite, stimmen in dieser Hinsicht großenteils überein.

Mehr noch, die Veteranen jenes Feldzugs sahen zeitlebens sowohl in Erwin Rommel als auch in Bernhard Montgomery herausragende Persönlichkeiten ihrer Zeit.

Doch wie jeder Krieg bedeutete auch der Krieg in Nordafrika für alle Beteiligten nur Tod, Leid und Zerstörung. Während der Kämpfe fielen auf beiden Seiten insgesamt 100.000 Mann.

Ihre Friedhöfe stehen verstreut zwischen El Alamein, Tobruk und Tripolis. Sie ehren die Gefallenen und ermahnen die Lebenden, die Schrecken des Krieges niemals zu vergessen.

Kapitel 1: Von Gazala bis Tobruk

Nordafrika, Ende März 1942

Nahe Mechili, Cyrenaika

»Herr Hauptmann! Herr Hauptmann! Die Tommys sind im Anmarsch!«

Er stürzte aus seinem Zelt ins Freie und die sengende Sonne über der nordafrikanischen Wüste leuchtete ihm schmerzhaft grell in die Augen. Hauptmann Peter Florin setzte rasch die Sonnenbrille auf, kramte einer seiner dünnen, schwarzen Zigarren aus der Brusttasche hervor und schob sie sich zwischen die Lippen. Die nicht angezündete Zigarre verwegen im Mundwinkel steckend, eilte er zu seinem Kommandoposten.

Die Sonnenbrille und die schwarzen Zigarren waren neben der einnehmenden Persönlichkeit und dem heiteren Humor eines Rheinländers die Markenzeichen des Kompaniechefs.

»Wie sieht es aus, Werner?«, wollte Florin von seinem Adjutanten wissen, als er im Unterstand angelangt war.

Der angesprochene Feldwebel hielt seinem Hauptmann das Fernglas hin.

»Tommy-Infanterie, Herr Hauptmann. Rückt in breiter Linie gegen unsere Stellung vor.«

Florin nahm das Fernglas und schwenkte es in die Richtung, in welche der ausgestreckte Arm des Feldwebels wies.

»Ah, das sind Australier. Harte Knochen. Aber das sind wir auch.«

Er setzte das Fernglas ab und sah zu seinem Feldwebel.

»Wollen Sie ein Geheimnis über die Australier wissen, Werner?«

»Natürlich, Herr Hauptmann.«

»Die steigen genauso in ihre Hosen wie wir, nämlich mit einem Bein nach dem anderen.«

Feldwebel Werner Gatschke und die anderen Männer grinsten. So kannten und schätzen sie ihren Hauptmann.

Das war nicht von Anfang an so gewesen. So manch einer der Landser hatte sehr zurückhaltend reagiert, als die Truppe erfahren hatte, dass ihr neuer Kompaniechef im Zivilleben ein evangelischer Pastor war. Inzwischen trug der Hauptmann neben dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse an seiner Brust auch noch das Ritterkreuz am Hals, was allen deutlich zeigte, dass Florin das Soldatenhandwerk vorzüglich beherrschte.

Der Hauptmann zog das Feuerzeug hervor und steckte sich seine Zigarre an. Nach dem ersten Zug befahl er knapp: »An Alle: Feuerbereitschaft herstellen!«

»Verstanden, Feuerbereitschaft herstellen«, wiederholte Feldwebel Gatschke und gab den Befehl sofort an die Kompanie weiter.

»Und melden Sie nach hinten: Schwerer Angriff auf Linkes Auge. Feindstärke mindestens 500 Mann.«

Gatschke klopfte dem Gefreiten neben sich auf die Schulter. »Gib´s durch.«

Der Gefreite kurbelte am Feldtelefon und leitete die Meldung weiter.

Seit gut drei Wochen verteidigte die 3. Kompanie nun schon die dünne Frontlinie in diesem Abschnitt. Die Quecksilbersäule stand bei fast 40 Grad Celsius und auch der Wüstenwind war mehr Plage als Erleichterung, wirbelte er doch den feinen Flugsand auf, der in Augen und Kehle brannte.

Die Stellungen der 3. Kompanie waren gut ausgebaut und von Norden nach Süden verliefen durchgehende Schützengräben von mehreren hundert Meter Länge. Der am weitesten vorgeschobene Stützpunkt auf den Höhen des Passes wurde Linkes Auge genannt, weil er sich an der linken, also nördlichen, Flanke des Passes befand. Das Linke Auge lag von drei Seiten zum Feind hin offen, nur an der Rückseite verband ein Schützengraben die Igelstellung mit der restlichen Linie. Dort befand sich auch die einzige Zugangsstraße zum Stützpunkt. Auf einem Durchmesser von knapp 70 Meter waren Unterstände, überdeckte Laufgräben und gesicherte Stellungen errichtet worden und von dem gut 15 Meter hohen Hügel ließ sich das umgebende Gebiet gut beherrschen.

Acht 7,92-mm-Maschinengewehre MG34 sowie zwei 7,5-cm-Panzerabwehrkanonen, ein 8,8-cm-Flakgeschütz und zwei 8cm-Granatwerfer verliehen der Stellung eine beachtliche Feuerkraft.

Bis jetzt hatte die Flak noch nicht eingreifen müssen. Wenn das der Fall sein würde, wäre der Feind wohl sehr überrascht, in dem kleinen Vorposten eine solch verheerende Waffe vorzufinden. Aber die Deutschen hatten gelernt, auf die Feuerkraft der Flak 36 – auch »Acht-Acht« genannt – zu vertrauen. Mit diesem Geschütz ließen sich nicht nur Flugzeuge bekämpfen, auch gegen Bodenziele konnte eine vernichtende Wirkung erzielt werden. Diese Erfahrung hatte eine Gruppe von Flakartilleristen gemacht, als sie während des Frankreichfeldzuges von Panzern angegriffen worden waren und in ihrer Not ihre Geschütze auf die Angreifer abgefeuert hatten – mit erstaunlicher Wirkung. Seit dem war die Acht-Acht überall dort zu finden, wo deutsche Soldaten waren.

Rund um die Hügelkuppe war eine tiefgestaffelte Drahtsperre gezogen. Dazwischen lagen die S-Tretminen und vor dem Drahtverhau waren Panzerminen verlegt worden.

Die Soldaten überprüften ihre Waffen und die Munitionsbestände. Die Harmonie zwischen den einzelnen Waffengattungen war sehr gut. Schließlich zogen sie alle an einem Strang und der Infanterist war auf den Panzerjäger oder den Flakartilleristen ebenso angewiesen wie umgekehrt.

Der Feind begann mit der Artillerie von seiner Stellung, einer Felsgruppe knapp fünf Kilometer weiter östlich liegend, Vorbereitungsfeuer zu schießen. Einschlag auf Einschlag detonierte in den deutschen Linien.

Wie immer in solchen Situationen begann der Hauptmann zu beten.

Vater unser, der Du bist im Himmel.

Die Soldaten kauerten in ihren Unterständen und Gräben und beobachteten das Vorfeld. Noch waren die Angreifer fast 400 Meter entfernt. Die Deutschen ließen sie meistens bis auf 200 Meter heran, weil dies die günstigste Entfernung für die Maschinengewehre war.

Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme.

Die Australier gingen Seite an Seite vor, stur wie Maschinen setzten sie einen Fuß vor den anderen. Noch immer schoss die britische Artillerie, noch immer schlugen feindliche Mörsergeschosse ein. Manchmal zuckte eine grelle Stichflamme empor und ein lauter Knall ließ den Unterstand erzittern. Das geschah immer dann, wenn eine der Minen getroffen wurde.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden.

Jetzt feuerte auch die eigene Artillerie und beiden 8-cm-Granatwerfer des Linken Auges fielen mit ihren Salven in das Inferno ein.

Aber die Australier gingen, offenbar völlig unbeeindruckt, weiter vor.

Florin nahm das Fernglas wieder an die Augen. Im Zentrum, unmittelbar vor ihrer Stellung, hingen die Angreifer zurück, während sich die beiden Flügel weiter vorschoben, als wollten sie den Vorposten umgehen.

Gatschke gab diese Beobachtungen sofort an die Geschützführer der Panzerabwehrkanonen und der Flak weiter.

Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unsern Schuldigern.

Hauptmann Florin überlegte, ob er die Australier noch näher herankommen lassen sollte. Sie waren nun nur noch 150 Meter entfernt, also …

»An alle: Feuer frei!«

Aus der Igelstellung brach ein neues Inferno hinaus. Die MG-Schützen ließen Gurt um Gurt durch ihre Waffen rasseln. Die Läufe wurden erst gewechselt, wenn sie hellrot glühten. Klirrend prallten die Geschosse gegen die Drahtsperre. Der Feind war in Deckung gegangen, konnte sich aber nicht eingraben, denn der Boden war zu steinig dafür. Nur die Granattrichter boten ihm Schutz.

Das Feuer weckte die Australier anscheinend auf, denn sie marschierten nicht stur weiter, sondern nahmen Deckung und arbeiteten sich nun einzeln vor. Trotzdem beklagten sie bereits schwere Ausfälle.

Und führe uns nicht in Versuchung; sondern erlöse uns von dem Übel.

Die Front hatte sich mittlerweile in eine wahre Feuerhölle verwandelt. Granaten, von hüben und drüben kommend, fauchten über die Köpfe der Soldaten hinweg; einige barsten in der Luft, wobei sie einen tödlichen Splitterhagel in alle Richtungen sandten, oder schleuderten hohe Erdfontänen empor. Die Maschinengewehrgarben zeichneten mit Leuchtspuren ihre verderbende Bahn, Kugeln prallten manchmal an einem Stein ab und sausten dann singend und pfeifend weiter. Geschosse von Granatwerfern detonierten und hüllten die Front in einen grauen Rauchmantel. Die Wüstenluft war erfüllt vom süßlichen Geruch verbrannten Pulvers.

Hauptmann Florin im Linken Auge hob den Kopf und lauschte in das Inferno hinein. Hinter den feindlichen Truppen war nun Motorengeräusch hörbar, dass immer lauter wurde. Die Soldaten sahen sich an, und ihre Gesichter verrieten ängstliche Spannung. Sie erkannten das Geräusch und wussten, dass der Gegner jetzt Panzer zur Unterstützung der Infanterie einsetzen würde.

Der Anblick dieser stählernen Ungeheuer war immer eine Sache für sich. Wenn der Angegriffene jedoch ruhig Blut behielt, war der Infanterist dem Panzer auf keinem Fall unterlegen. Florin hatte das seinen Männern schon oft genug gesagt und bewiesen, dass er damit Recht hatte. Die Tankbesatzungen hielten während des Angriffs alle Luken geschlossen und konnten nur durch ganz schmale Sehschlitze ihre Umgebung beobachten. Da das Gelände nicht eben wie eine Straße war, konnte der Richtschütze während der Fahrt kaum zielen. Wollte der Panzer schießen, musste er stehenbleiben. In diesem Moment war der Panzer ein leichtes Ziel für die Pak.

An den Flanken schoben sich die Australier unter großen Verlusten weiter vor. Offenbar wollten sie das Linke Auge mit einem Zangenangriff umklammern. Das Feuer der feindlichen Granatwerfer lag nun ausschließlich auf den Hauptstellungen der Verteidiger. Erkennbar hofften die Angreifer, die ganze Stellung am Pass aufrollen zu können, sollte ihnen der Einbruch in den Vorposten gelingen.

Die Maschinengewehre schossen weiter und rissen fürchterliche Lücken in die Reihen der Australier, konnten jedoch nicht vermeiden, dass sich der Ring um die Vorpostenstellung immer enger zog. Hinter den Infanteristen rollten die britischen Kampfwagen heran, Valentine, wenn sich Florin nicht sehr täuschte. Diese britischen Infanterie-Panzer brachten etwa 16 Tonnen auf die Waage, waren mit einer Höchstgeschwindigkeit von 24 Stundenkilometern eher behäbig und mit einer 4-cm-Kanone und einem 7,92-mm-MG zu schwach bewaffnet. Aber es waren so verdammt viele. Florin zählte etwa 30 feindliche Kampfwagen. Die Rohre der Panzer senkten sich und mit gewaltigen Mündungsblitzen schickten die Besatzungen ihre Geschosse auf den Weg.

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Florin hörte, wie die Granaten heranpfiffen.

Amen.

Zwei feindliche Granaten heulten über den Unterstand hinweg und krepierten an den Felsen, knapp 20 Meter dahinter. Splitter prasselten gegen die Sandsäcke und die Männer duckten sich instinktiv. Florin wischte sich einen Steinsplitter aus dem Nacken und sah nach vorne aus dem Unterstand.

Jetzt feuerte auch die deutsche Pak. Deutlich konnte der Hauptmann die Flugbahn der Leuchtspur sehen. Der erste Valentine wurde getroffen. Die 7,5-cm-Granate durchdrang die Panzerung und füllte das Innere des Kampfwagens mit Metallsplittern. Dunkler Rauch quoll aus den Luken und der Tank stoppte.

Warum schießt unsere Artillerie nicht mehr?, fragte sich der Hauptmann, dem aufgefallen war, dass die Einschläge in den feindlichen Reihen immer weniger wurden.

»Werner! Was ist mit unserer Artillerie?«

»Frag sofort nach!«, wies Feldwebel Gatschke den Gefreiten am Feldtelefon an. Der Soldat nahm den Hörer des Feldfernsprechers ab und drehte an der Kurbel. Doch der Apparat blieb stumm.

»Die Verbindung ist unterbrochen, Herr Hauptmann!«

»Versuchen Sie es über Funk!«

Gatschke rannte geduckt durch den Laufgraben zur Funkstation hinüber und ließ den Funker um Artillerieunterstützung bitten. Er ließ auch melden, dass der Angriff von Panzern unterstützt wurde.

Nach kurzer Zeit kam die Antwort: »Feindlicher Luftangriff auf die Artilleriebatterie! Zurzeit ist kein Sperrfeuer möglich!«

Der Feldwebel fluchte lästerlich und eilte zurück in den Unterstand des Hauptmanns, um ihn über die Situation zu informieren.

Florin kaute an seiner Zigarre herum. Keine Artillerieunterstützung mehr? Das verschlimmerte ihre Lage. Er sog den Rauch ein und stieß ihn dann wieder aus. Bisher hatten die Verteidiger so gut wie keine Verluste erlitten, aber das konnte sich mit jeder Sekunde ändern.

Erneut feuerte die Pak. Ein Valentine erhielt einen Treffer ins vordere linke Laufrad. Metallteile flogen durch die Luft, als die Kette zerfetzt wurde und aufriffelte. Der Kampfwagen drehte sich halb um die eigene Achse, bevor er zum Stillstand kam. Doch der Turm des britischen Tanks drehte sich, schwenkte wieder auf den Vorposten zu. Die Pakschützen feuerten erneut auf den Valentine. Nach zwei weiteren Treffern schlugen Flammen aus dem Kampfwagen.

Dann schoss zum ersten Mal die Acht-Acht. Die Granate drang am Turmkranz durch die Panzerung und die Splitter rissen die unglückliche Besatzung in Stücke. Sekunden später loderten die ersten Flammen auf, als Treibladungen aus aufgerissenen Geschossen und Treibstoff aus geborstenen Leitungen mit den glühenden Metallsplittern in Kontakt traten. Ein Feuerball zuckte auf und riss den tonnenschweren Turm des Valentine von der Wanne. Mit einem dumpfen, heftigen Schlag krachte er wieder zu Boden.

Die Panzerabwehrkanonen feuerten wieder und aus einem weiteren Tank leckten helle Flammen in den Himmel empor.

Dieses Mal aber hatten die Richtschützen der Panzer die Pakstellungen erkannt und richteten die Mündungen ihrer Kanonen neu aus. Dann orgelten auch schon die ersten Granaten heran und detonierten in unmittelbarer Nähe der Pak. Sechs Panzer feuerten auf dieselbe Position und versuchten, die gefährlichen Geschütze außer Gefecht zu setzen.

Der Geschützführer der Acht-Acht, Unteroffizier Sawatzki, versuchte den bedrängten Kameraden zu Hilfe zu kommen und ließ erneut auf die Valentine feuern. Die Panzerwanne des einen Tanks wurde von der Granate aufgeschlitzt, wie eine Konservendose. Der Turm erhob sich auf einer Wolke aus Feuer und Rauch und schmetterte wieder auf die Wanne herunter, wobei sich das Kanonenrohr in Sand und Dreck grub. Knatternd entzündete sich die Munition im Inneren und zog funkensprühend in alle Richtungen davon.

Aber sofort hämmerten feindliche Schüsse in die Stellung der Flak hinein und Sawatzki duckte sich unter den Einschlägen weg. Die ersten Ausfälle wurden gemeldet. Zwei Mann der Besatzung waren tot, darunter der Richtschütze.

Unteroffizier Sawatzki übernahm für den Posten des Richtschützen und führte den Kampf weiter. Der nächste Schuss saß wieder im Turmkranz, direkt unter der Panzerkanone. Der Valentine-Tank stoppte und begann zu beben. Rauch drang aus den Schlitzen und dann wurden sämtliche Luken durch die Munitionsexplosion aufgesprengt und eine Wand aus Feuer stob in den Himmel.

Auch die eine verbliebene Pak feuerte unentwegt. Ein weiterer Valentine blieb mit zerschossener Kette liegen, feuerte jedoch noch immer auf die deutsche Stellung. Erst nach zwei weiteren Treffern stand er in hellen Flammen.

Doch dann detonierte eine feindliche Granate am Schutzschild der letzten Pak und riss das Geschütz auseinander. Drei Männer der Mannschaft wurden getötet, die beiden anderen verwundet.

Sawatzki stand immer noch hinter dem Geschütz, obwohl ihm inzwischen das Blut über das Gesicht rann; ein Splitter hatte seine Stirn aufgerissen. Die nächste 8,8-cm-Granate heulte dem Feind entgegen. Der Unteroffizier erzielte einen weiteren Treffer unter den Valentine, aber auch die Briten verfehlten ihr Ziel nicht. Eine Explosion warf ihn zur Seite. Benommen versuchte Sawatzki, sich wieder aufzurichten. Dumpf, wie in Watte gepackt, vernahm er, wie jemand nach einem Sanitäter rief.

Endlich schaffte er es, sich auf die Seite zu drehen. Das Flakgeschütz hatte einen Treffer erhalten. Der Schutzschild hatte zwar einen Teil der Detonation abgelenkt, aber nun hing der Lauf auf dem Boden. Die Führung war zerschmettert worden, die mächtige Acht-Acht unbrauchbar.

Ein Sanitäter tauchte in Sawatzkis Blickfeld auf und zückte eine Morphiumspritze. Noch bevor der Unteroffizier protestieren konnte, jagte ihm der Sani den Inhalt der Spritze ins Bein.

»He, was …«, begann Sawatzki, als auch schon die Wirkung einsetzte. Erst jetzt, wo der Sani sich daranmachte, ihn zu verbinden, registrierte er, dass seine linke Hand zerfetzt war.

»Herr Hauptmann …«, lallte Sawatzki benommen. »Das Geschütz ist hinüber … Verdammt, mich hat´s erwischt … die linke Hand ist weg …«

Der Unteroffizier verlor das Bewusstsein, als man ihn hochhob und zusammen mit den anderen Verwundeten in die Gräben und Unterstände trug.

Die britischen Tanks feuerten immer noch auf die Flakstellung. Ihre Geschosse wühlten den Boden auf, rissen Dreck und Sand in die Höhe, aber die Position war bereits geräumt worden.

Hauptmann Florin ließ seine Zigarre vom rechten in den linken Mundwinkel wandern. Ihre Lage war ernst, sehr ernst. Nachdem die Briten ihre schweren Geschütze ausgeschaltet hatten, bestand die reelle Gefahr, dass ihr Vorposten überrannt wurde.

Die Kampfwagen erreichten nun auch den Drahtverhau und walzten ihn nieder. Die Australier folgten den Tanks in den Kettenspuren. Plötzlich zerriss eine heftige Explosion die Luft und Stichflammen schossen empor. Einer der Valentine wurden etwas angehoben und blieb dann bewegungslos liegen. Er war auf eine der Panzerminen gefahren. Dunkler Rauch stieg aus den Sehschlitzen des Tanks.

Eine weitere Detonation blühte auf und der nächste Panzer stoppte. Die Luken wurden aufgestoßen, drei Mann booteten aus und zogen ihren verletzten Kameraden hinter sich aus dem rauchenden Wrack. Gemeinsam schleppten sie den Verwundeten hinter den ausgeschaltete Kampfwagen.

Als die anderen Fahrer erkannten, dass ihre Nebenmänner auf Minen gefahren waren, stoppten sie ihren Vormarsch. Die Australier sammelten sich im Schutze der Panzer. Die deutschen MG griffen nach ihnen, packten sie von den Seiten und fügten ihnen neue Verluste zu, aber Hauptmann Florin erkannte, dass es nicht reichen würde. Nicht dieses Mal.

Da tauchte, ganz unerwartet, ein Büssing-Lastwagen auf der Zugangsstraße hinter ihrer Linie auf.

»Sehen Sie nur, Herr Hauptmann!«, rief Feldwebel Gatschke.

Florin drehte den Kopf und sah, dass der Lastwagen eine Panzerabwehrkanone im Schlepp hatte. Für einen Moment keimte Hoffnung in ihm auf. Wenn es der Besatzung der Pak gelänge, nur noch zwei oder drei der britischen Tanks zu knacken, dann …

Der Lkw beschrieb einen Halbkreis und stoppte unmittelbar hinter dem Unterstand des Hauptmanns. Männer sprangen von der Ladefläche und koppelten das Geschütz ab, drehten es in Richtung der Angreifer. MG-Feuer der britischen Kampfwagen schlug ihnen entgegen und einer der Männer brach zusammen. Nur halb registrierte Florin, dass die Form der Pak nicht mit einem deutschen Modell übereinstimmte. Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Es handelte sich um eine 7,62-cm-Pak 36 (r), eine in Russland erbeutete Panzerabwehrkanone.

Schicken die uns doch glatt eine Beutepak zur Verstärkung, dachte Florin.

Doch mit einem Schlag machten die Briten die aufkeimende Hoffnung des Hauptmanns wieder zunichte: Zwei Valentine feuerten auf die Panzerjäger. Explosionswolken rissen den Boden auf und schleuderten die Besatzung hinfort, als handelte es sich um Stoffpuppen.

Noch bevor der aufgewirbelte Staub sich wieder legte, vernahm Florin die Schmerzensschreie. Die Panzerjäger lagen am Boden, einige rollten blutend herum, andere taten in diesem Moment ihre letzten Atemzüge.

Oh Herr, sei ihren armen Seelen gnädig, richtete Florin ein Gebet an den Herrgott.

Doch da erhob sich drüben eine vom Sand gepuderte Gestalt, krabbelte auf allen Vieren zur Pak hinüber und rutschte auf den Sitz des Richtschützen. Der Landser betätigte die Kurbeln, bewegte das Rohr ein wenig zur Seite und …

Ratsch – Bumm!

Vor dem Drahtverhau schien sich ein Minivulkan aufzutun, als die hochgehende Munition und der explodierende Treibstoff den Turm des Valentine in einem Geysir aus Feuer von der Wanne riss.

»Panzergranate laden!«, rief der Landser hinter der Beutepak. »Verdammt, ich sagte: Panzergranate laden!«

Eine weitere Gestalt rappelte sich auf, hastete geduckt zu einer der Holzkisten, zerrte den Deckel beiseite, riss eine Granate in die Höhe und rammte sie ins Rohr der Kanone. Der Verschlussblock knallte zu und der zweite Mann hieb dem Schützen auf die Schulter.

»Geladen!«

Ratsch – Bumm!

Einem weiteren Tank wurde der Turm weggerissen.

»Panzergranate!«

Die nächste Granate verschwand im Rohr der Pak.

»Geladen!«

Ratsch – Bumm!

Der Panzer erbebte unter dem Treffer. Dann begann er zu kochen. Flammen schlugen aus den Luken und nur drei Männer der Besatzung schafften es hinaus ins Freie. Sie rollten über die Seite und versuchten, ihre brennende Kleidung im Sand zu löschen.

Die Valentine feuerten mit ihren Besa-MG auf die Pak und Florin konnte sehen, wie die Geschosse am stählernen Schutzschild Funken schlagend abprallten. Der Landser dahinter duckte sich tief, während die Kugeln über ihn hinwegzwitscherten. Sein Kamerad kroch auf der Seite, zog eine neue Granate heran, lud sie und knallte den Verschlussblock zu.

»Geladen!«

Ratsch – Bumm!

Das Geschoss brannte sich ins Heck eines Kampfwagens und ließ eine weiße Feuersäule aus brennendem Benzin in die Luft spritzen. Nur zwei Männer der Besatzung entkamen den Flammen.

Mit offenen Mündern verfolgten Florin und seine Männer, wie die beiden Landser an der Beutepak innerhalb einer Minute zwölf Schüsse herausjagten. Fünf weitere Valentine standen als brennende Wracks am Drahtverhau, drei andere waren kampfunfähig geschossen worden.

Die feindlichen Panzer, etwa ein Dutzend waren es noch, zogen sich zurück. Die Australier, die inzwischen wohl fast alle ihre Munition verschossen hatten, suchten Deckung hinter den Tanks und folgten ihnen zurück zu ihrer Ausgangsstellung.

Der ganze Kampf hatte nur eine Stunde gedauert. Der Feind hatte in Regimentsstärke angegriffen, unterstützt von beinahe 30 Panzern. Knapp hundert deutsche Soldaten in einen vorgeschobenen Posten hatten die Wucht des Ansturms gebrochen, allerdings mit Unterstützung von der Hauptfront.

Sanitäter, gefolgt von Freiwilligen, gingen vor, um sich der Verwundeten anzunehmen, die in der gleißenden Sonne litten. Einige leichter verletzte Australier humpelten den Deutschen entgegen, die nun ausschwärmten und das Gefechtsfeld durchkämmten. Überall vor dem Linken Auge waren die Sanitäter und Freiwilligen dabei, Verbände anzulegen und Verwundete zu bergen.

Und die Gefallenen aufzureihen, damit man sie angemessen beisetzen konnte. Das klang so einfach, doch dieser letzte Dienst war schwer. Es dauerte Stunden, ehe man ein Loch im felsigen Erdreich gegraben hatte. Aber es ging nicht anders; in der Hitze schwollen die Körper der Gefallenen so sehr an, dass zuerst die Uniformen und später die aufgedunsenen Leiber aufplatzten. Kein besonders schöner Anblick. Wenn die Löcher gegraben waren, wurden Steine herangeschleppt. Jeder Tote bekam seine eigene kleine Festung – gegen die hungrigen Hyänen.

Florin würde später für die Gefallenen einen Gedenkgottesdienst abhalten.

Da die Situation nun unter Kontrolle und die Bergung der Verwundeten angelaufen war, verließ er seinen Unterstand und ging rüber zur russischen Pak, den getreuen Feldwebel Gatschke immer hinter sich.

Die beiden Landser standen immer noch neben dem Geschütz. Hauptmann Florin musste trotz der Lage ein Grinsen unterdrücken. Die Männer waren so sehr vom wüstengelben Sand und Staub überzogen, dass sie wirkten, als hätte man sie mit Mehl gepudert. Instinktiv klopften sie sich ab und zu seiner Verwunderung erkannte Florin, dass der Kanonier ein einfacher Gefreiter war, und dass es sich bei seinem Ladeschützen um einen Leutnant handelte.

»Donnerwetter, meine Herren«, sagte Florin, als er sich ihnen näherte.

Die beiden Männer nahmen ganz automatisch Haltung an, als sie erkannten, dass ein Hauptmann sie ansprach. Einen militärischen Gruß erwiesen Sie ihm jedoch nicht, wie Florin zufrieden registrierte. Viele Neuankömmlinge begingen den Fehler, an der Front zu grüßen, womit sie ihre Vorgesetzten zum Ziel für feindliche Scharfschützen machten. Bei diesen beiden Herrschaften handelte es sich offenkundig nicht um Anfänger.

Der Hauptmann blieb vor ihnen stehen und stemmte die Hände in die Hüften.

»Da haben Sie uns mit ihrer Beutepak gerade noch mal den Hintern gerettet. Ohne Sie hätten die Tommys unseren Stützpunkt mit ihren Panzern sicher überrollt. Gut gemacht.«

»Danke, Herr Hauptmann«, antworteten beide Männer gleichzeitig.

»Leutnant …«

»Leutnant Josef Drechsler mit dem Gefreiten Karl Rauterkus. Reserve-Panzerjägerabteilung II«, ratterte der Leutnant herunter.

»Reserve-Panzerjägerabteilung II?«, fragte Florin verwundert nach.

»Wenn ich das kurz erläutern darf, Herr Hauptmann?« Drechsler wartete auf das bestätigende Nicken Florins, bevor er fortfuhr: »Als wir auf der Küstenstraße in Richtung Front fuhren, winkte uns ein italienischer Major aus der Kolonne heraus. Er befahl uns unter sein Kommando, ernannte uns zur Reserve-Panzerjägerabteilung II und ließ uns in Regima, östlich von Bengasi, Stellung beziehen. Unser Befehl lautete, den dortigen Stützpunkt zu sichern. Das war vor sechs Wochen. Erst vorgestern kam ein Oberstleutnant von der 21. Panzer-Division durch Regima und befahl unsere sofortige Ablösung.«

Das war mal wieder typisch. Während an der Front jede einzelne Panzerabwehrkanone dringend gebraucht wurde, pfuschten einem die Kerle in der Etappe ins Handwerk und banden so Männer und Material, das vorne benötigt wurde.

Florin schüttelte ungläubig den Kopf. Dann lachte er. »Ich bin jedenfalls froh, dass Sie gerade noch rechtzeitig hier eingetroffen sind. Leutnant, ich ernenne Sie zum Chef des Panzerabwehrtrupps der 3. Kompanie. Ich werde Sie außerdem für das Eiserne Kreuz 2. Klasse vorschlagen.«

»Danke, Herr Hauptmann«, sagte Drechsler erfreut.

»Und Sie, Gefreiter Rauterkus, befördere ich wegen Tapferkeit vor dem Feind mit sofortiger Wirkung zum Obergefreiten. Natürlich werde ich Sie ebenfalls für das Eiserne Kreuz 2. Klasse vorschlagen!«

»Danke, Herr Hauptmann. Aber ich befürchte, das könnte … Schwierigkeiten machen«, merkte Rauterkus an.

»Schwierigkeiten?«, wiederholte Florin und sah, wie der Leutnant dem Gefreiten den Ellbogen in die Rippen stieß, um ihn am Sprechen zu hindern. Er hob die linke Augenbraue an; so ein Verhalten war typisch unter alten Freunden, um zu verhindern, dass sich jemand mit unbedachten Worten noch tiefer ins Dilemma ritt.

»Ähm, ich denke, in den Personalakten wird der Herr Hauptmann alle nötigen Antworten finden«, meinte Leutnant Drechsler dann.

Der Hauptmann vermutete dahinter eine interessante Geschichte, aber das konnte erst einmal etwas warten.

»Nun, wie auch immer: Willkommen bei der 3. Kompanie.«

*

Nachdem sich der Hauptmann davon überzeugt hatte, dass sämtliche Verwundeten versorgt waren, hielt er einen Gedenkgottesdienst für die Gefallenen ab. Auch die Australier nahmen daran teil. Nur die wenigsten von ihnen sprachen Deutsch, jedoch erfassten sie den Sinn der Worte und die Geste, die dahintersteckte. Der ranghöchste Gefangene, ein älterer Major, bedankte sich sogar bei Florin dafür, dass sie der Gedenkfeier bewohnen durften. Der Hauptmann wünschte dem Major und seinen Männern alles Gute und beide Offiziere salutierten voreinander. Dann begann für die Australier der Weg ins Gefangenenlager.

Florin betrachtete den Sonnenuntergang und begab sich dann in sein Zelt. Der stets tüchtige Feldwebel Gatschke hatte dem Hauptmann die Personalakten der neu eingetroffenen Soldaten bereitgelegt.

Der Hauptmann nahm sich immer die Zeit, die Akten der eingetroffenen Neuzugänge zu studieren. So konnte er eventuellen Problemen frühzeitig begegnen und wusste, ob er einem fanatisierten Gläubigen der neuen Ordnung gegenüberstand oder nicht. Florin hatte seine ganz spezifische Meinung zur Politik der Nationalsozialisten und viele seiner Männer gingen mit seinen eigenen Überzeugungen konform. Obwohl es dem Hauptmann nicht bewusst war, hing dieser Umstand in hohem Maße von dem Respekt und dem Vertrauen ab, dem seine Männer ihm gegenüber empfanden.

Florin zündete sich seine Zigarre an und blätterte durch die Akte von Leutnant Josef Drechsler. Der Westfale entstammte einer ganz normalen Arbeiterfamilie, die eine kleine Dorfschenke betrieb und offenbar keine Kontakte zu hochrangigen Parteimitgliedern pflegte. Das sprach schon einmal für den Leutnant. Eingezogen zur Wehrmacht, Offizierslehrgang absolviert, alles in allem ein normaler Werdegang.

Der Gefreite Karl Rauterkus war im selben westfälischen Dorf geboren und aufgewachsen wie Drechsler, ein Jahr älter als der Leutnant und folglich auch zwölf Monate früher zur Wehrmacht eingezogen worden. Er hatte den Offizierslehrgang besucht, gute Bewertungen auf allen Gebieten erhalten, aber dann war Rauterkus vor ein Ehrengericht gestellt worden. In der Dorfschenke, die von Drechslers Familie betrieben wurde, war es wegen der Schwester des Leutnants zu einer Schlägerei gekommen. Florin sah darin die Bestätigung für seine Annahme, dass beide Männer Jugendfreunde waren. Er zog an seiner Zigarre, las weiter. Wie immer stand der interessante Teil zwischen den Zeilen. Der Offiziersanwärter Rauterkus hatte einem Parteimitglied in Uniform die Nase gebrochen, nachdem dieser die Schwester von Drechsler belästigt hatte. Das war von den hohen Parteibonzen natürlich gar nicht gut aufgenommen worden und so hatte man an Rauterkus ein Exempel statuiert. Er wurde vom Offizierslehrgang ausgeschlossen und zum einfachen Gefreiten degradiert. Und wer auch immer den Vorsitz über das Ehrengericht gehabt hatte, wollte auf Nummer sicher gehen und dem jungen Mann auch noch einen Pflock durchs Herz treiben. »Beförderungsverbot«, stand in der Akte, gefolgt von »politisch unzuverlässig«. Rauterkus war zur Besatzungsarmee in Frankreich gekommen und dort fast ein Jahr lang geblieben.

Derweil hatte Drechsler den Offizierslehrgang abgeschlossen und seinen letzten Urlaub vor der Abkommandierung an die Front daheim verbracht. Zur gleichen Zeit war auch Rauterkus auf Heimaturlaub gewesen. Und offenbar hatten es die beiden Männer fertiggebracht, in dieser einen Woche erneut mit dem besagten Goldfasan der Partei aneinanderzugeraten. Irgendjemand hatte dann rasch dafür gesorgt, dass Rauterkus und Drechsler von der Bildfläche verschwanden, indem er sie nach Afrika schickte. Vermutlich nach dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn.

Florin lächelte und streifte die Asche seiner Zigarre ab. Die 3. Kompanie hatte da anscheinend einen interessanten Fang gemacht. Beförderungsverbot, wie? Das wollte man doch erst einmal sehen.

Am nächsten Tag

Unteroffizier Harry Krugmann war wenig erbaut darüber, dass Hauptmann Florin einen frisch vom Offizierslehrgang kommenden Leutnant zum Führer des Panzerabwehrtrupps gemacht hatte. Dies war das erste Kommando von Leutnant Drechsler und abgesehen vom kurzen Zwischenspiel vom gestrigen Tage verfügte er über keinerlei Kampferfahrung. Gut, der Leutnant hatte ihnen mit seinem Einsatz den Hintern gerettet, aber bei dieser Aktion war der Gefreite Rauterkus ja alles andere als ein unbeteiligter Zuschauer gewesen. Krugmann lächelte schmal. Vielleicht konnte man ja doch etwas mit den beiden anfangen.

Der Unteroffizier verscheuchte eine Fliege aus seinem Gesicht und blickte nach links. Sein neuer Truppführer tauchte gerade im Laufgraben auf, der die drei verbliebenen Panzerabwehrkanonen und fünf MG-Nester miteinander verband. Rauterkus folgte dem Leutnant, den Tornister auf dem Rücken und die Maschinenpistole mit geübter Lässigkeit am Gurt über der Schulter tragend. An seiner Uniform konnte Krugmann die neu angenähten Winkel eines Obergefreiten erkennen. Gut, die Beförderung hatte sich der Junge auch auf die harte Tour verdient. Beide trugen olivfarbene Tropenuniformen, die fast fabrikfrisch wirkten, und hatten Tropenfeldmützen auf dem Kopf. Die Uniformen von Krugmann und den anderen Männern des Panzerabwehrtrupps waren von der Sonne und dem vielen Waschen schon stark ausgeblichen, etwas, woran man die erfahreneren Afrikakämpfer erkannte. Allen gleich war der Ärmelstreifen mit der Aufschrift »AFRIKAKORPS«.

Leutnant Drechsler ging auf Krugmann zu. Zwei freundliche Augen und ein gewinnendes Lächeln ließen den Unteroffizier hoffen.

Krugmann stand stramm und meldete: »Unteroffizier Harry Krugmann mit den 14 Männern des Panzerabwehrtrupps zu Ihrer Verfügung, Herr Leutnant.«

Drechsler lächelte nun und streckte die Hand aus. »Leutnant Josef Drechsler. Es freut mich, Sie kennen zu lernen, Unteroffizier Krugmann.«

Der Leutnant hatte einen festen Handgriff, wie Krugmann erfreut feststellte.

»Gef… Obergefreiter Karl Rauterkus«, verbesserte sich Rauterkus, während auch er Krugmann die Hand reichte. Ein weiterer fester Griff, sehr gut. Krugmann hasste es, labbrige Hände drücken zu müssen. Das war, als streichelte man einen toten Fisch.

»Die Beförderung ist hochverdient, Rauterkus«, meinte Krugmann schmunzelnd und sah dann wieder den Leutnant an. »Möchten Sie die Stellungen inspizieren, Herr Leutnant?«

»Ja, sehr gerne, Unteroffizier. Gehen Sie bitte voran.«

Krugmann wies auf die erste Pakstellung. »Die Männer haben Ihre Beute-Spritze hier in Position gebracht, Herr Leutnant.«

»Sehen wir uns doch die Stellung mal an, Unteroffizier.«

Einen so höflich formulierten Befehl habe ich schon lange nicht mehr gehört, ging es Krugmann durch den Sinn.

»Natürlich, Herr Leutnant.«

Gemeinsam betraten sie die Stellung mit der in Russland erbeuteten Panzerabwehrkanone. Als alter Afrikakämpfer der ersten Stunde vertrat Unteroffizier Krugmann seine eigenen Ansichten zum Feldzug im Osten. Seiner Ansicht nach musste der Schwerpunkt hier in Afrika liegen. Im letzten Jahr hatten die deutschen Luftangriffe auf Malta die Insel praktisch ausgeschaltet. Truppen und Material hatten, von den angeschlagenen Briten nahezu unbehelligt, nach Nordafrika übersetzen können. Das war die reale Chance für die Achsenmächte gewesen, im Mittelmeer die Kriegsentscheidung gegen England zu erringen. Hätte man Malta genommen und gleichzeitig massiert Nachschub und Verstärkungen nach Afrika geschickt, wäre es Rommel gelungen, seinen Sieg in der Cyrenaika mit der Eroberung Ägyptens zu krönen. Davon war Krugmann felsenfest überzeugt. Churchill hätte eine solche Entwicklung politisch wohl nicht überlebt und England einem Verhandlungsfrieden zustimmen müssen.

Aber was tat Hitler? Er war am 22. Juni 1941 in Russland einmarschiert, dass bis zuletzt Getreide und Öl geliefert hatte. Stalin mochte zwar ein unzuverlässiger Verbündeter und hinterhältiger Mistkerl sein, aber für einen Angriff auf Deutschland war er nicht bereit gewesen. Jedenfalls noch nicht, so glaubte Krugmann.

Als Folge des Russlandfeldzugs waren Teile des X. Fliegerkorps von Sizilien an die Ostfront verlegt worden. Für Malta war es die Rettung gewesen. Churchill ließ das Felsennest verstärken und sofort holten die britischen Luft- und Seestreitkräfte wieder zu tödlichen Schlägen gegen Rommels Nachschublinien aus. Zwischen Juni und Oktober 1941 waren 40 deutsch-italienische Transportschiffe versenkt worden. Ohne genügend Nachschub hatte sich Rommel wieder in die Cyrenaika zurückziehen müssen. Die Pessimisten unter den Landsern hatten schon Wetten abgeschlossen, dass die Tommys vor ihnen dort ankommen und sie erwarten würden, so wie es die Briten schon im Februar 1941 mit dem Italienern gehalten hatten. Aber die Deutschen waren schneller gewesen.

Die Briten, die sich insgeheim schon auf ihren bevorstehenden Sieg gefreut hatten, erwischte es kalt, als Rommel am 13. Januar 1942 wieder zum Angriff überging und sie in die Gazala-Stellung zurückdrängte. Beide Seiten schafften seitdem wieder Truppen und Material heran, um den nächsten Schlag vorzubereiten. Es war nur die Frage, wer zuerst zum Zuge kommen würde …

Krugmann betrat die Panzerabwehrstellung. Das Loch hatten die Soldaten mit Schaufel und Spaten mühsam in den harten Boden getrieben. Die Front und die Flanken waren zusätzlich mit Sandsäcken verstärkt worden, um mehr Schutz vor feindlichen Geschossen zu bieten.

Vier Männer hielten sich in der Stellung auf: der Obergefreite Reinhard Schick und die Gefreiten Klaus Neubauer, Adolf Grünert und das Nesthäkchen der Gruppe, der achtzehnjährige Paul Lehnert. Der Leutnant begrüßte jeden Einzelnen per Handschlag und fand sogar aufmunternde Worte für sie. Die Veteranen unter ihnen sahen sich kurz an. Ein Offizier mit Herz und Verstand, wie es schien, das war nach ihrem Geschmack.

»Da der Obergefreiter Rauterkus seine Zielgenauigkeit an der russischen Pak ja bereits demonstriert hat, wollte ich ihn dieser Stellung als Geschützführer zuteilen«, sagte Krugmann, nachdem der Leutnant die Männer begrüßt hatte.

»Ein sehr guter Vorschlag, Unteroffizier. So machen wir das. Rauterkus?«

»Jawohl, Herr Leutnant. Als Geschützführer übernehmen«, antwortete der Angesprochene sofort. »Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Leutnant? Herr Unteroffizier?«

Drechsler nickte und Krugmann schloss sich ihm an. Der Leutnant und Unteroffizier Krugmann verabschiedeten sich und machten weiter die Runde durch die Laufgräben, um die anderen Geschütze und Männer zu inspizieren.

»Tja«, sagte Rauterkus gedehnt, nahm seinen Tornister vom Rücken und griff hinein. »Ich wäre also der neue Geschützführer für die Russenspritze. Karl Rauterkus ist mein Name. Freut mich, euch alle kennenzulernen, Kameraden.«

Er zog eine Flasche mit italienischem Kräuterlikör aus dem Tornister hervor, schraubte sie auf und bot sie dem Obergefreiten Schick an.

Der zögerte nicht lange, griff nach der angebotenen Schnapsflasche und ließ ein wenig von deren Inhalt seine Kehle hinuntergluckern. Dann setzte er die Flasche ab und leckte sich über die Lippen.

»Ich glaube, es freut mich ebenfalls, dich kennenzulernen, Karl Rauterkus. Zumindest hast du die richtigen Bestechungsgeschenke dabei.«

Schick reichte die Flasche an Neubauer weiter, der ebenfalls trank und anerkennend nickte.

»Mit so was kannst du ruhig öfter kommen«, grinste der Gefreite und übergab die Schnapsflasche an Grünert. Doch der verzog nur das Gesicht und reichte sie sofort an Lehnert weiter. Der junge Blondschopf grinste ein Lausbubenlächeln und nahm einen kleinen Schluck.

»Nicht schlecht«, meinte er und gab die Flasche an Rauterkus zurück. »Wo hast du den gefunden?«

»Der italienische Major, der uns vor Regima unter sein Kommando gestellt hat, ließ uns den dortigen Vorposten bewachen. Praktischerweise lag seine Villa mitten in unserer Stellung. Der hatte einen ganzen Keller voll mit edlen Spirituosen und ich dachte mir, eine kleine Flasche wird er schon nicht vermissen«, erzählte Rauterkus, bevor er ebenfalls einen Schluck von dem Likör nahm. Dann schraubte er die halbleere Flasche wieder zu und verstaute sie in seinem Tornister.

»Plünderung«, sagte Grünert bedächtig, »kann mit dem Tode bestraft werden.«

Rauterkus kniff die Augen zusammen, während seine Kameraden den Gefreiten ungläubig ansahen.

»Nun lass mal gut sein, Grünert«, beschwichtigte Schick. »Unser neuer Geschützführer hat nur seinen Einstand gegeben.«

Grünert sah nur auf, sagte aber nichts.

Rauterkus kannte den Gefreiten zwar erst seit ein paar Minuten, aber bei ihm stellte sich bereits jetzt das untrügliche Gefühl ein, dass sie beide keine Freunde werden würden. Doch ein pfeifendes Geräusch drängte den Gedanken in den Hintergrund zurück.

»Volle Deckung!«, bellte Schick.

Sie warfen sich alle zu Boden und zogen den Kopf ein.

Es krachte und ein Detonationspilz stand über der Stellung Linkes Auge.

»Das ist ja eine nette Überraschung zu so früher Stunde«, meinte Rauterkus launig.

»Die verdammten Tommys schicken uns seit zwei Wochen jeden Morgen mit ihren Feldgeschützen ein paar Grüße herüber«, moserte Neubauer. »Aber wir können deren vermaledeite Stellung nicht ausmachen, die ist zu gut getarnt.«

»Deckung!«

Wieder knallte es und Splitter heulten über die Köpfe der fünf Männer hinweg.

Die Briten machten sich einen Spaß daraus, alle paar Minuten eine Granate zu den Deutschen herüber zu jagen. Das zwang die Landser, den Kopf unten zu halten. Der angerichtete Schaden war nur sehr gering, viel schlimmer war, dass das ständige Störfeuer erheblich an den Nerven zerrte.

Hauptmann Florin, wie immer die schwarze Zigarre im Mundwinkel, tauchte in der Pakstellung auf.

»Morgen, Männer.«

»Guten Morgen, Herr Hauptmann!«

Eine Erschütterung ganz in der Nähe ließ Dreck und Steine auf die Landser niedergehen.

»Ich finde, wir sollten etwas gegen dieses Geschütz unternehmen, bevor noch jemand verletzt wird«, meinte der Hauptmann ruhig, während er den Sand von seiner Mütze schüttelte.

»Ganz Ihrer Meinung, Herr Hauptmann!«, rief Schick.

»Dann laden Sie mal ihre Pak, den Tommys brennen wir eins über.«

Rauterkus schwang sich auf den Sitz des Richtschützen. »Sprenggranate laden!«

Der junge Lehnert öffnete die Munitionskiste und hob eine der mehr als sechs Kilogramm wiegenden Sprenggranaten heraus. Er reichte sie an Neubauer weiter, der die Granate ins Rohr lud und den Verschlussblock zuknallte.

»Geladen!«

Rauterkus kurbelte an den Stellrädern und bewegte das Rohr der Panzerabwehrkanone etwas hin und her, während er durch die Zielvorrichtung blickte.

»Herr Hauptmann, ich habe kein Ziel«, meldete der Obergefreite dann.

»So viel zu unserem neuen Richtschützen.« Grünerts flüsternde Stimme klang gehässig.

»Du hast die britischen Geschütze in den letzten zwei Wochen auch nicht entdeckt«, erinnerte ihn Lehnert ebenso leise.

»Klappe zu, Kleiner«, knurrte Grünert ungehalten zurück.

Das britische Geschütz funkte wieder herüber; es knallte und eine Staubwolke stieg hinter dem Kommandobunker auf.

Florin betrachtete die niedrige, fast drei Kilometer entfernte Felsformation weiter östlich durch sein Fernglas. Aufmerksam suchte er sie nach etwas Verdächtigem ab wie einem Geschützrohr oder einem Beobachter.

»Rauterkus, sehen Sie den Felsen an der südlichen Flanke? Der wie eine Nase geformt ist?«, fragte er den Richtschützen.

Der kurbelte an den Stellrädern seiner Kanone herum, bis er das genannte Ziel erkannte hatte. »Jawohl, Herr Hauptmann.«

»Jagen Sie mal ein paar Granaten hinter den Felsen.«

»Zu Befehl! Achtung, gebe Feuer!«

Ratsch! – Bumm!

Das Geschützrohr der Panzerabwehrkanone knallte zurück und die leere Hülse wurde ausgeworfen. Drüben bei den Tommys stieg eine Staubwolke auf.

»Gleich nochmal!«, ordnete Florin an.

»Sprenggranate!«

»Geladen!«

»Feuer!«

Ratsch! – Bumm!

Aber die Tommys schienen sich davon nicht weiter stören zu lassen, die Schüsse lagen alle zu weit ab. Wieder heulte eine britische Granate heran und zwang die Männer in Deckung.

»Das hat so alles keinen Sinn«, stellte Florin fest. »Laden Sie wieder Spreng!«

»Sprenggranate!«, verlangte Rauterkus.

»Geladen!«

Die Panzerjäger verfolgten mit weit aufgerissenen Augen, wie ihr Hauptmann Florin einfach aus dem Laufgraben kraxelte und sich oben auf die Sandsäcke stellte.

»Kommen Sie da lieber wieder runter, Herr Hauptmann!«, rief Schick.

»Ja, gleich«, wehrte der ab, das Fernglas an den Augen. Erneut suchte Florin die Felsen nach der versteckten Geschützstellung ab.

»Herr Hauptmann!«, drängelte Schick.

»Ja doch!«

Einen Augenblick später sprang Florin ins Loch zurück.

Die feindliche Granate rauschte heran, schlug unmittelbar vor der Stellung ein und riss einige der Sandsäcke an der linken Seite davon. Eine Wolke aus Dreck und Staub legten sich wie ein Vorhang über das Erdloch.

»Seid ihr alle in Ordnung, Männer?«, wollte Florin hustend wissen.

Keiner der Landser hatte etwas abbekommen.

»Donnerwetter!«, stieß Neubauer hervor. »Der Herrgott muss Sie wirklich gut leiden können, Herr Hauptmann, wenn er so seine schützende Hand über Sie hält!«

»Alles halb so wild. Und viel wichtiger: Ich habe das feindliche Geschütz endlich ausgemacht. Rauterkus! Unterhalb des Felsenkamms ist ein kleiner Spalt, halb im Schatten verborgen. Wenn Sie genau hinsehen, können sie die Mündungsbremse der Feldkanone erkennen. Sehen Sie sie?«

Der Obergefreite spähte durch sein Richtschützenvisier. »Ziel erkannt, Herr Hauptmann!«

»Dann geben Sie den Tommys mal Zunder!«

»Jawohl, Herr Hauptmann! Feuer!«

Ratsch – Bumm!

»Spreng laden!«

»Geladen!«

»Feuer!«

Ratsch – Bumm!

Zwei Granaten brauchte es, dann stieg drüben am Felsenkamm auf einmal eine Feuersäule in die Luft.

»Da haben Sie offenbar den Munitionsvorrat erwischt, Obergefreiter«, meinte Florin nach einem Blick durch sein Fernglas. »Gut gemacht.«

»Danke, Herr Hauptmann!«

Florin klopfte sich den Staub von der Uniform, nickte den Männern zu und ging federnden Schrittes zu seinem Kommandobunker zurück.

Lehnert blies die Backen auf und ließ die Luft mit einem leisen Pfiff entweichen. »Menschenkinder, habt ihr den Hauptmann gesehen? Der hat vielleicht Nerven!«

»Sicher haben wir das gesehen, Kleiner. Wir waren ja dabei«, griente Neubauer.

Rauterkus schob die Feldmütze in den Nacken und fuhr sich durch das verstaubte Haar. »Ist der Alte etwa immer so drauf?«

»Oh ja!«, nickte Schick bekräftigend. »Unser Herr Pastor Florin hat einen wirklich sehr guten Draht zum Allmächtigen!«

Rauterkus hatte sich den Dreck aus den Haaren geschüttelt und zog die Mütze wieder nach vorne. Dieser Hauptmann war eine ganz besondere Nummer, das stand schon mal fest.

*

Einige Stunden später schreckte Rauterkus aus seinem Schlaf hoch und griff automatisch nach der neben ihm liegenden MP40.

»Immer mit der Ruhe«, sagte Schick leise. »Das war nur das Heulen einer Hyäne.«

»Oh.« Rauterkus setzte sich auf. Gedankenverloren warf er einen Blick aus dem Zelt, dass er sich mit Schick teilte, und ließ seine Augen über die karge Wüstenlandschaft schweifen.

Ein leises Tack-Tack-Tack erklang und Rauterkus sah auf.

»Das ist nur eine Wüstenratte. Die Männchen klopfen mit dem Schwanz auf den Boden, um ein Weibchen anzulocken«, erklärte Schick.

»Aha.« Rauterkus zog die Decke um die Schultern. Er fror.

»Die Wüste ist schon verrückt«, meinte er dann leise. »Tagsüber haben wir fast 50 Grad und des nachts friert man sich den Hintern ab.«

»So ist es in Afrika nun einmal.« Schick zündete sich eine Zigarette an, die er sorgfältig hinter seinem Tropenhelm verbarg.

»Hast du keine Angst, dass dir irgendein Tommy die Kippe aus dem Mundwinkel schießt?«, wollte Rauterkus wissen.

»Nee«, gab der Obergefreite zurück. »Meine Methode ist perfekt. Solange ich die Kippe abschirme und im Zelt bleibe, kann nichts passieren.«

»Wenn du meinst.« Rauterkus blickte gedankenverloren hinaus ins Dunkel. »Tut mir leid, wenn ich dich geweckt haben sollte.«

»Mach dir mal keinen Kopf, ich war wach und habe überlegt, ob ich eine Rauchen soll oder nicht.«

Sie schwiegen für eine Weile.

Schick sah hinüber und bemerkte, wie sein Kamerad an der Unterlippe nagte.

»Einen Groschen für deine Gedanken.«

»Hm?« Rauterkus blinzelte.

»Du bist ganz in Gedanken versunken«, sagte Schick.

»Oh, ja. Entschuldige.« Rauterkus lehnte sich zurück.

»Liegt dir was auf der Seele?«, fragte Schick und schlug das Kreuzzeichen. »Dann berichte deinem Beichtvater.«

Rauterkus lachte leise. »Der Hauptmann färbt auf dich ab, was?«

Schick grinste breit. »Klar. Auch wenn er evangelisch ist, so bleibt er doch der beste Pfarrer, dem ich je begegnet bin.«

Rauterkus schüttelte den Kopf und schwieg wieder für einen Moment.

»Du, Schick?«

»Ja?«

»Ist das alles nicht ein gewaltiger Irrsinn?«

»Was meinst du?«

Rauterkus starrte auf seine MP. »Der ganze Krieg.«

»Das ist eine ganz spezielle Frage«, sagte Schick gedehnt.

»Tut mir leid, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen.«

»Das tust du auch nicht.« Schick legte den Kopf schief und lauschte. »Man sollte in diesen Zeiten nur aufpassen, was man zu wem sagt, wenn du verstehst.«

»Ich verstehe.« Rauterkus legte die Maschinenpistole zur Seite. »Es ist nur … ach, vergiss es.«

»Nun mal ganz ruhig. Ich sage nur, dass man aufpassen sollte. Nicht, dass du bei mir aufpassen musst.« Schick betrachtete forschend das Gesicht seines Kameraden. »Wenn dir also was quer liegt, dann raus damit.«

»Ich… es belastet mich, dass ich andere Menschen getötet habe.«

Schick dachte darüber nach. »Ich sage dir mal eine Sache, die du dir besser einprägst und niemals wieder vergisst.«

»Welche?«

»Denke nie über deinen Gegner nach, solange du Soldat bist. Gib ihm keinen Namen und kein Gesicht. Dann lässt er dich in Ruhe. Du weißt schon, was ich meine. Er spukt dir dann nicht im Kopf herum.«

»Das tut er schon.«

»Mensch, Rauterkus! Du bist doch kein Dummkopf. Sag dir einfach, du schießt auf Panzer, nicht auf Menschen. Du schießt auf Uniformen, nicht auf Männer. Du verteidigst nur dein Leben und das deiner Kameraden. Sag dir, du schießt auf den Tommy, nicht auf Individuen. Anders geht es nicht. Ihre Gesichter würden dich nicht mehr in Ruhe schlafen lassen.«

»Ich weiß nicht, ob ich mir das so einfach machen kann«, sagte Rauterkus nachdenklich. »Ich kenne schließlich einige der Leute, die auf der anderen Seite stehen. Noch aus der Zeit vor dem Krieg, als ich einmal England besucht habe. Ich hatte Freunde dort. Es ist sogar möglich, dass uns einige diese Männer heute hier gegenüberstehen.«

»Wenn du dem Feind Namen und Gesichter gibst, dann wird er dich jede Nacht heimsuchen. Glaub mir, ich weiß, wie das Leben funktioniert.«

Rauterkus lächelte schief. »Das kaufe ich dir sogar ab.«

»Na also. Hör auf den alten Reinhard, dann wird dein Leben viel leichter.«

»Danke, Kamerad.«

»Ach was. Wofür?«

Rauterkus legte sich wieder hin. Nach einigen Minuten hörte ihn Schick regelmäßig atmen. Er zog ein letztes Mal an seiner Kippe, drückte sie aus und legte sich ebenfalls wieder hin.

Einige Tage später

Generaloberst Rommel hatte die Hände flach vor sich auf den Tisch gelegt und betrachtete die Landkarte. Sein breites, sonnengebräuntes Gesicht mit dem energischen Kinn und den hellen Augen verzog sich missbilligend. Im Führerhauptquartier in Rastenburg und auch in Rom kapierte man mal wieder überhaupt nichts. Nachdenklich schaute der deutsche Kommandeur auf die winzige Insel zwischen Italien und Nordafrika. Diese Insel bedrohte schon lange seine Nachschublinien über das Mittelmeer. Malta, das große Ungetüm, fraß Schiffe, Männer und Waffen. Im März waren bei einem Bedarf von 60.000 Tonnen an Nachschubgütern nur 18.000 auf afrikanischem Boden gelandet.

Schon im Januar hatte Rommel in Rastenburg und auch vor dem »Duce« in Rom um Unterstützung für seine Pläne geworben. Mit wohl überlegten Worten hatte er seine Gedanken vorgetragen.

Erstens: Wegnahme von Malta, um diese ständige Bedrohung der Versorgungswege nach Afrika endlich auszuschalten. Zweitens: Eine neue Offensive mit dem Anfangsziel, Tobruk zu nehmen. Für den Fall, dass die Vorbereitungen für eine Invasion Maltas mehr Zeit in Anspruch nehmen sollten, schlug Rommel vor, die Teilziele zu tauschen. Doch Hitler war zu diesem Zeitpunkt voll und ganz auf die Ereignisse an der Ostfront fixiert und auch Mussolini hatte nach den kräftigen Abreibungen, die seine Armee bislang hinnehmen musste, sehr zurückhaltend reagiert.

Erst Anfang April hatte Rommel das Führerhauptquartier und Mussolinis Commando Supremo für seine Pläne gewinnen können. Seit General Kesselring mit seiner 2. Luftflotte auf Sizilien eingetroffen war, hatten seine pausenlosen Luftangriffe die Inselfestung nahezu sturmreif gebombt. Die 2. Fallschirmjäger-Division war in Italien eingetroffen und bereitete sich auf die Eroberung Maltas vor. Aber rasch hatte sich herausgestellt, dass die italienischen Verbündeten nicht vor Ende Juli mit ihren eigenen Vorbereitungen zur Einnahme der Insel fertig sein würden. Also stellte Rommel, wie vorgesehen, seine Pläne um. Erst sollte die Offensive zur Einnahme Tobruks erfolgen, dann die Invasion Maltas.

Währenddessen hämmerten Kesselrings Maschinen weiter auf die Insel ein, zerbombten den Hafen und zertrümmerten die Kais und die Befestigungsanlagen. Die Royal Air Force konnte von den zerstampften Flugfeldern der Insel nicht mehr aufsteigen. Und die britischen Kriegsschiffe unter dem Kommando von Admiral Cunningham mussten in einem Bombenhagel die Flucht antreten.

Rommels Nachschub blieb seit April 1942 fast unbehelligt, bis Mitte Mai war kaum ein Schiff verloren gegangen. In Bengasi landeten die Geleitzüge der Italiener. In Tripolis wurden Panzer, Acht-Acht und Munition auf die Kais gehievt.

Endlich Nachschub! Wenn das nur schon vor Monaten so geklappt hätte.

Sollte noch ein Beweis nötig gewesen sein, um die strategische Bedeutung von Malta hervorzuheben, hier war er. Den Engländern war die enorm wichtige Lage der Insel klar. Churchill hatte mit Angst und Schrecken dem Tage entgegengesehen, an dem dieser entscheidende britische Stützpunkt des Mittelmeergebiets an den Feind fallen würde. Den Briten war bewusst: Ohne Malta wäre Ägypten nicht zu halten. Aber im Führerhauptquartier in Rastenburg wollte man es nach wie vor nicht begreifen.

Der Generaloberst wischte sich mit einem Taschentuch über das schweißnasse Gesicht.

Es war Hochsommer in Nordafrika. Die Wüste kochte förmlich vor Hitze. Noch spät nachts waren Steine und Sand so warm wie der Malzkaffee in den Feldflaschen der Landser. Das Thermometer zeigte 40 Grad Celsius an, stieg dann auf 50 und kletterte schließlich sogar auf 58 Grad! Die Handbücher der Deutschen und der Briten verkündeten, dass der weiße Mann unter solchen Bedingungen nicht arbeiten, geschweige denn Krieg führen konnte. Es sei schlichtweg unmöglich.

Unmöglich war gar nichts.

Deutsche, Italiener und Briten saßen in glühendheißen Panzern, die zu Hunderten zusammengezogen wurden. Infanteristen und die Mannschaften der Flak und Pak hoben Löcher und Gräben für ihre Stellungen aus. Pioniere gruben bei 50 Grad Minen ein. Die Männer wurden braun, mager und sehnig, ihre Haut ledern. Die Fliegen stürzten sich auf sie. Der Sand drang in ihre Augen, Ohren und Münder ein. Die Sandflöhe zerbissen ihnen die Haut. Die Ruhr befiel Offiziere und Mannschaften gleichermaßen. Und doch stellte sich ein jeder in den Dienst der Sache.

Rommel wusste, dass die Briten ebenfalls eine Offensive planten. Die Engländer wiederum wussten, dass die Deutschen das Gleiche vorhatten. Es kam nur darauf an, wer das Rennen machen würde.

»Werden uns die Tommys dieses Mal zuvorkommen?«, fragten sich die deutschen Landser.

»Wird uns Rommel wieder zuvorkommen?«, fragten sich die Briten. Sie sagten »Rommel«. Rommel war für sie der Inbegriff der kühnen Tricks, der Blitzangriffe, der wilden Jagd quer durch die Wüste und über die Pisten. »Rommel kommt«, der Ruf reichte oftmals aus, um den Mut in den Herzen der Briten zu dämpfen. Dass ein deutscher General unter seinen Gegnern ein geradezu legendäres Ansehen genoss, rief auch das britische Oberkommando auf den Plan. Man hatte die psychologische Wirkung dieses Personenkultes erkannt. Der britische Kommandeur, General Auchinleck, sah sich genötigt, per Befehl seine Truppe anzuweisen, nicht mehr über Rommel zu sprechen.

General Auchinleck plante, Mitte Mai zu seiner eigenen Offensive anzutreten. Das war, bevor ihm die Meldung zugegangen hatte, Rommel erhalte starke Panzerkräfte als Verstärkung. Auchinleck forderte nun seinerseits weitere Verstärkungen an und verschob den Start der Offensive auf Mitte Juni.

Der deutschen Funkaufklärung war es jedoch gelungen, die britischen Sprüche abzufangen und zu dechiffrieren. Und diese Funksprüche lagen nun ausgebreitet auf dem Tisch vor dem Kommandeur des Deutschen Afrikakorps.

»Wir müssen angreifen«, sagte Rommel und legte den Beginn seiner Offensive auf den 26. Mai fest.

26. Mai 1942

Gazala-Stellung

Die Gazala-Stellung, in der sich die Briten verschanzt hatten, war eine technische Meisterleistung. Sie reichte von der Küste bis Bir Hacheim tief in der Wüste und war 65 Kilometer lang. Sie bestand aus einem raffinierten Verteidigungssystem aus einzelnen Stützpunkten, die als Festungen agierten: sogenannte »Boxen«. Jede wies einen Durchmesser von zwei bis vier Kilometer aus. Diese Boxen waren folgendermaßen aufgebaut: Zuerst kam ein breiter Drahtverhau. Dann ein tiefgestaffeltes Minenfeld, das im Schussbereich der Artillerie lag. Darauf folgten MG-Nester. Und mitten drin befand sich die Besatzung, durchweg in Brigadestärke, die über genug Munition und Nachschub verfügte, um sich lange Zeit halten zu können. Hinter den Boxen lagen dann die operativen Reserven, die Panzereinheiten und die motorisierten Verbände.

Die Besatzungen der Boxen hatten die Aufgabe, die Minenfelder zu bewachen, damit sich der Gegner nicht ungestört eine Gasse durch den Minengürtel bahnte. Darüber hinaus fungierten die Boxen als sehr starke Widerstandsnester, die ein offensiver Gegner, der die Front durchbrochen hatte, erst beseitigen musste, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, dass in seinem Rücken und an seinen Flanken ständig Angriffe auf seine Nachschublinien stattfanden. Befasste sich der Angreifer aber mit den Boxen, dann schoss ihn die Artillerie zusammen und die gepanzerten Verbände konnten aus dem Rückraum auf ihn antreten.

Rommel sah nur wenige Möglichkeiten für seine Offensive gegen Tobruk: Er könnte einen Frontalangriff auf die britischen Stützpunkte wagen, durchbrechen und dann versuchen, die feindlichen Panzerverbände zu stellen und zu vernichten. Das würde jedoch unannehmbar hohe Verluste an Männern und Material bedeuten.

Der deutsche Kommandeur verfügte über zwei deutsche und eine italienische Panzerdivision, je eine deutsche und italienische motorisierte Division und vier italienische Infanteriedivisionen.

General Ritchies 8. Armee, die die Gazala-Stellung bemannte, bestand aus zwei motorisierten Divisionen und einer Infanteriedivision. Zwei weitere verstärkte Divisionen hatten sich bis zurück nach Tobruk eingeigelt. Zwei Panzerdivisionen hielt Ritchie als bewegliche Reserve in Bereitschaft. Britische Gardebrigaden, eine Brigade Freier Franzosen und mehrere indische Brigaden lagen in den Boxen.

Alles in allem verfügte jede der beiden Armeen über etwa zehn Divisionen mit rund 100.000 Mann.

Auf Rommels Seite standen 320 deutsche und 240 leichte italienische Panzer zur Verfügung – deren realer Kampfwert jedoch stark eingeschränkt war – sowie 90 motorisierte Geschütze.

Ritchie besaß zunächst 631 Panzer, hatte aber kurze Zeit später noch weitere 250 Tanks als Verstärkung erhalten.

Dies war die mächtigste Panzeransammlung, die die Welt bis dahin gesehen hatte.