Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Phantastische Stories

- Sprache: Deutsch

"Die älteste und stärkste Form der Angst, ist die Angst vor dem Unbekannten."Howard Philips LovecraftErzählungen über das Fremde und das Fremd-SeinErzählungen über Ausgestoßene und AußenseiterErzählungen über die Urängste der MenschheitMit zahlreichen Illustrationen internationaler KünstlerDie Printausgabe umfasst 224 Buchseiten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Markus K. Korb

XENOPHOBIA

In dieser Reihe bisher erschienen:

2001 Drachen! Drachen! von Frank G. Gerigk & Petra Hartmann (Hrsg.)

2002 Hunger von David Grashoff & Pascal Kamp (Hrsg.)

2003 Schattenland von Stefan Melneczuk

2004 Der Struwwelpeter-Code von Markus K. Korb

2005 Die weißen Hände von Mark Samuels

2005 Bio Punk‘d von Andreas Zwengel

2006 Xenophobia

Markus K. Korb

XENOPHOBIA

Angst vor dem Unbekannten

Erzählungen

© 2016 BLITZ-Verlag

Redaktion: Jörg Kaegelmann

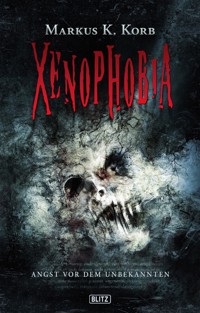

Titelbild: Mark Freier

Umschlaggestaltung: Mark Freier

Satz: Winfried Brand

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-95719-607-1

„Fremde sind wir auf der Erde alle“

Franz Werfel

Gewidmet allen Menschen, die anderen Menschen in Not helfen

Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit

Lon Chaneys Schminkkoffer

Das Geheimnis der Kunstreiterin

Tambou

Die Bluthöhle

Das Ritual

Dämonenbiest

Die Abgelehnten

Der letzte Versehgang

Der Illusionist

Kalte Stadt

Aufstand der Dinge

Über der dunklen Seite des Mondes

Necronaut

Schwarzes Eis

Danksagung

Zum Geleit

„Das älteste und stärkste Gefühl ist Angst; die älteste und stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten.“

Dieses Zitat von Howard Phillips Lovecraft definiert die Angst als einen Grundbaustein der unheimlichen Phantastik. Doch der amerikanische Autor differenziert dieses Element noch genauer als Angst vor dem Unbekannten. Xenophobie, die Angst vor dem Fremden, findet sich in vielen, wenn nicht sogar den meisten Erzählungen des Genres. Diesem menschlichen Urgefühl soll im vorliegenden Erzählband nachgespürt werden. Woher stammt die Angst vor dem Fremden? Was macht sie mit den Menschen? Wie fühlt man sich als Fremder in einer feindseligen Umgebung? Wie fühlt es sich an, fremd im eigenen Körper zu sein? Das sind nur einige der Fragestellungen, die in den Geschichten aufgeworfen werden. Dabei soll kein Schwarz-Weiß-Denken aufkommen, weshalb das Thema von verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Dass ich trotz des ernsthaften Themas hier und da die Storys mit einem ironischen Augenzwinkern erzähle, soll Schwermut und einen erhobenen Zeigefinger vermeiden.

Um dem Thema gerecht zu werden, habe ich mich bemüht, eine internationale Riege von Illustratoren zusammenzustellen. Einige stammen aus Großbritannien, andere wohnen in Japan, in der Schweiz oder in Deutschland. Mein aufrichtiger Dank gilt allen Künstlern für ihr Engagement.

Ich danke besonders Mark Freier, der ein kongeniales Titelbild zu einem schwer zu fassenden Thema gefunden hat und Peter Davey, der dankenswerterweise mehr als nur eine Illustration beigesteuert hat. Ein Dank noch an alle meine treuen Leser. Ohne ihre Rückmeldungen wäre die Schreiberei nicht vollauf erfüllend für mich.

Und so bleibt mir nur noch übrig, allen Lesern ein anregendes Lesevergnügen zu wünschen.

Lon Chaneys Schminkkoffer

Bruce Payne war hocherfreut, als er auf dem „Hollywood“-Flohmarkt das Schminkkästchen von Lon Chaney fand.

Zwar sah der alte Handkoffer harmlos aus, er war aber dennoch gefährlicher als die Büchse der Pandora. Hätte der junge Schauspieler gewusst, welch grauenhaftes Geheimnis der Koffer in sich trug, er hätte sicherlich die Finger davon gelassen.

Unspektakulär sah er aus: Ein mit rotem Leder verkleideter Kasten, einer Lunchbox nicht unähnlich, wie sie Stahlarbeiter beim Errichten von Wolkenkratzern in schwindelnder Höhe benutzten.

Die Verkäuferin auf dem Rose-Bowl-Flohmarkt in Pasadena, eine alte Dame mit lila Haaren und Ringen an allen Fingern, behauptete, dass er dem Stummfilmstar Lon Chaney gehört habe.

Bruce hob die linke Augenbraue. „Meine Fahrt von L.A. könnte sich gelohnt haben!“, dachte sich der Nachwuchsschauspieler. Von außen sah man dem Koffer sein Alter deutlich an. Die Kanten waren abgewetzt und ein Riss zog sich über die Oberseite. Rechts war ein ovales Metallschild aufgenagelt, das die Initialen „L F C“ trug. Bruce entschlüsselte das als „Leonidas Frank Chaney“. Dennoch – eine Spur des Zweifels blieb.

„Darf ich mal reinschauen?“

„Gern.“ Die alte Dame steckte sich ihren Zigarillo in den Mundwinkel, um mit beiden Händen den Verschluss zu öffnen. Sie klappte anschließend den Koffer auf, dessen Innenleben sich zu beiden Seiten entfaltete. Zwei Ebenen erhoben sich treppenartig, getragen von metallenen Scharnieren. Nun erinnerte das Kästchen an einen Werkzeugkoffer – und dies war in etwa auch die Funktion, die es gehabt haben soll, allerdings in schauspielerischer Hinsicht.

Der berühmte Lon Chaney hatte es verwendet, um darin seine Schminkutensilien aufzubewahren. In der Stummfilmära war Chaney als „Mann der tausend Gesichter“ bekannt geworden. Seine Make-Up-Effekte in Filmen wie „Das Phantom der Oper“ oder „Der Glöckner von Notre Dame“ waren legendär.

Im Koffer lagen verschiedene Tuben mit Hautkleber, dazu Zahnprothesen, Haarteile, Nasen aus Gummi, mehrere Rollen Bindfäden, dazu Nähnadeln, Schminkstifte, Make-up-Puder und Pinsel, eine glaslose Brille und vieles andere mehr, dessen Nutzen sich nicht auf den ersten Blick erschloss. Viele der Gegenstände wirkten alt, Risse zeigten sich auf den Verpackungen und Tuben. Könnte es wirklich sein, dass dies Lon Chaneys Kiste ist? Bruce war ein großer Fan der alten Horrorfilme. Er überlegte nicht lange und kaufte den Make-up-Koffer zu einem erstaunlich günstigen Preis.

Während er im roten Abendlicht über den Parkplatz zu seinem alten Ford lief, war ihm noch nicht klar, dass er heute Abend das größte Geheimnis der Stummfilm-Ära lüften würde.

Bruce saß auf der Couch in seinem kleinen Zimmer in West Adams und hörte den allgegenwärtigen Polizeisirenen zu. Vor ihm stand Lon Chaneys Schminkkoffer auf dem Wohnzimmertisch. Bruce rauchte eine Marlboro und starrte gedankenversunken darauf.

Was hat dieses Kästchen nicht alles mitgemacht! Es war am Set von Filmen wie „The Hunchback Of Notre Dame“, „Phantom Of The Opera“ und „London After Midnight“ gewesen. Lon Chaneys Ruhm gründete auf seiner Fähigkeit, mittels Latex, Perücken und Make-up die unheimlichsten Gesichter jener Epoche auf seinem eigenen, recht gewöhnlichen Gesicht, zu erschaffen. Was könnte dieses Kästchen nicht alles erzählen, wenn es denn reden könnte!

Der Schauspieler drückte die Zigarette im Ascher aus. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Mit zitternden Händen klappte er die Verschlüsse an der Oberseite des Koffers auf. Heute würde er sich wie Lon Chaney schminken.

Bruce liebte es, sich zu verkleiden, in andere Rollen zu schlüpfen. Deswegen war er Schauspieler geworden. Sich in seinem Körper fremd zu fühlen, war merkwürdig und daher boten ihm die Rollen viele Möglichkeiten, diesem Fremdsein in sich selbst zu entfliehen. Insgeheim glaubte er fest daran, dass auch sein Idol, Lon Chaney, sich in seinem persönlichen Umfeld als Fremder gefühlt und deswegen all die Masken erfunden hatte, um diesem Fremdsein zu entfliehen. Als Sohn gehörloser Eltern in einer Welt voller Hörender war dieser Gedanke für Lon Chaney durchaus nicht abwegig, mutmaßte Bruce.

Sein Blick fiel als erstes auf den Schminkspiegel, der im obersten Fach lag. Bruce fuhr sich durch sein blondes Haar. Er musterte sein Gesicht. Es war ein hübsches, aber irgendwie auch gewöhnliches Gesicht. Kein Gesicht, mit dem man in Hollywood Karriere machte. So musste sich auch Lon Chaney gefühlt haben, als er damals anfing, sich für Make-up-Effekte zu interessieren. Binnen weniger Jahre hatte er sich zu einem der wichtigsten Schauspieler gemausert. Kein Horror-Filmregisseur der Universal-Studios wollte in dieser Ära auf ihn und seine grauenerregenden Masken verzichten: Von Rupert Julians „Das Phantom der Oper“ bis hin zu Wallace Worsley und dem „Der Glöckner von Notre Dame“.

Bruce griff zu und holte ein künstliches Auge heraus. Er drehte es in seinen Händen, überlegte kurz. Dann war ihm klar, dass es das Auge Quasimodos war. Bruce lächelte und legte es wieder zurück.

Dann schnappte er sich eine Gebissprothese. Mit ihren spitzen Dreieckszähnen sah sie so aus, als wäre sie einem Haifischmaul entsprungen. Lon Chaney trug sie 1927 während der Dreharbeiten zu „London After Midnight“. Das einzige bekannte Exemplar des Films verbrannte in den sechziger Jahren und der Streifen galt seither als verschollen. Chaneys Rolle als geheimnisvoller Fremder mit Zylinder und dem grauenvollen Haifischgrinsen hat sich dennoch einer ganzen Generation von Kindern eingebrannt, die in den fünfziger Jahren den Film gesehen haben.

Unter der pockennarbigen Maske von Quasimodo fand Bruce noch weitere Teile von Masken, die er nach einigem Überlegen den Rollen Chaneys zuordnen konnte. Da war der chinesische Spitzbart für den Charakter „Mr. Wu“, die Haarbüschel des Clowns in „He Who Gets Slapped“, die strähnige Kurzhaar-Perücke für den chinesischen Einwanderer im Film „Shadows“.

Bei jedem Gegenstand, den Bruce in die Hände nahm, fielen ihm kleine Episoden zu den Filmen ein. Er hatte sie als Kind gesehen oder davon in der Schauspielschule gehört. Er lächelte. In ihm machte sich ein warmes Gefühl breit und er wusste, dass man es Nostalgie nannte. Er liebte es, in den Erinnerungen zu schwelgen. Und gerade alte Filme waren etwas, von dem Bruce nie genug bekam.

Als was sollte er sich verkleiden? Glöckner, Clown oder Chinese? Schade, dass die künstliche Nase und die schiefen Zähne des Phantoms der Oper nicht aufzufinden waren. Lange suchte Bruce danach, wurde aber nicht fündig.

Am Boden des Schminkkoffers, verborgen unter mehreren Perücken, entdeckte er ein Kästchen. „Vielleicht diente es zur Aufbewahrung von Schmuck?“, dachte er. Der Nachwuchsschauspieler erinnerte sich an Chaneys Rolle als alte Dame in „The Unholy Three“. Würde er hier deren Ohrringe finden?

Beim Öffnen bemerkte er zu spät, dass er es falsch herum gehalten hatte. Es fielen Maskenteile aus Latex heraus. Verwundert runzelte Bruce seine Stirn. Was war denn das? Er konnte sich nicht erinnern, dass Chaney eine derart komplexe Maske entwickelt hatte. War dies möglicherweise aus einem der verloren gegangenen Filme?

Der junge Mann fuhr sich nervös durch das Haar. Wenn das der Fall sein sollte, wäre es eine Sensation! Im Geiste sah er sich schon durch die Talkshows tingeln und von dem Tag erzählen, als er auf dem Flohmarkt in Pasadena Lon Chaneys Schminkkoffer gekauft und darin unbekannte Masken entdeckt hatte.

Fiebrig nahm er die Latexteile auf und betrachtete jedes einzeln. Sie waren recht klein, keines größer als die Innenfläche einer Hand. Sie fühlten sich klebrig an. Manche waren oval, andere unförmig wie die Umrisse von übergroßen Amöben. Einige waren hauchdünn, wie zur Überdeckung von Hautkrankheiten, andere wiederum dicker, so als wären sie zum Auffüttern einer hohlwangigen Gesichtsform gedacht.

Am Boden des kleinen Masken-Kästchens steckte ein zusammengefalteter Zettel. Bruce nahm ihn heraus und entfaltete ihn. Auf dem Papier erkannte man eine Zeichnung, bestehend aus über einem Dutzend Umrissen, auf denen Zahlen standen. Sie setzten sich zum gestückelten Bild einer Gesichtsmaske zusammen.

Die Aufregung von Bruce steigerte sich. In ihm keimte eine Idee. Zur Bestätigung drehte er ein Latexteil um. Er fand eine „9“. Hektisch griff er nach den anderen Teilen. Auch auf der Rückseite der anderen Teile waren Zahlen. In seiner ersten Erregung hatte er dies übersehen.

Der junge Mann ließ sich zurückfallen und starrte die Maskenteile an, die er auf dem Wohnzimmertisch neben der Make-up-Kiste ausgebreitet hatte.

„Wow! Das ist ja ein Ding!“, dachte er. Plötzlich kam ihm ein Gedanke, der sich wie Fieber anfühlte.

„Ich könnte das nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen! Ich lege mir die Maske an und fotografiere mich im Spiegel. Damit gehe ich zu einem Agenten, der mich und die Story bei den Studios anpreist.“

Erregt sprang er auf.

„Ich sehe es schon vor mir!“, rief er und malte mit den Händen eine imaginäre Leuchtreklame in die Luft: „Bruce Payne – der neue Lon Chaney!“

Begeistert klatschte er in die Hände und machte sich sofort ans Werk. Er schob den Schminkkoffer zur Seite, machte Platz für den Schminkspiegel. Bruce besah sich die Klebetuben. Ob der Hautkleber noch wirksam war?

Den Zettel mit der Masken-Anweisung steckte er rechts an den Spiegel, so dass er die Zeichnung stets im Blick hatte. Dann griff er sich aus dem Koffer das Haarband, legte es an, damit ihm nicht die Haare in die Stirn fielen. Nun begann er mit seinem Werk.

Er ging dabei behutsam vor, um ja kein Teil der Maske zu beschädigen. Sanft wie ein Liebhaber griff er die Stücke, achtete auf die Nummerierung und klebte sich die Fragmente aufs Gesicht. Mehr und mehr entstanden dabei neue Gesichtsformen, auch Teile einer Nase musste Bruce anbringen. Die Maske war sehr kompliziert und bis ins kleinste Detail durchdacht. Es erforderte all seine Konzentration, um das Gesamtwerk fehlerfrei zustande zu bringen. Und Bruce war überzeugt: Wahrlich, diese Maske war Lon Chaneys Meisterwerk!

Während er an sich arbeitete, glaubte er, den Geist des Stummfilmschauspielers hinter sich stehen zu sehen. Mehrmals sah er ein Gesicht neben dem seinen im Spiegel und drehte sich um. Doch da war nichts außer der Dunkelheit seines Zimmers. Dennoch fühlte es sich stets so an, als wäre jemand da gewesen, habe sich blitzschnell in der Finsternis versteckt und lauere nun hinter dem Sessel darauf, dass sich Bruce wieder zurückdrehte. Ein beunruhigendes Gefühl blieb.

Als sich die Maske der Vollendung näherte, nahm in Bruce ein Gefühl an Intensität zu. Ein Gefühl von furchtsamer Ahnung und Spannung ob der Erwartung, was er im Spiegel sehen würde. Noch sah er nicht das große Ganze, konzentrierte sich völlig auf das korrekte Anbringen der Latexteile, wobei er den Blick von der Zeichnung zur betreffenden Gesichtspartie und zurück pendeln ließ. Hin und her. Hin und her. Abschätzend, prüfend. Dann das Auftragen von Kleber, ein weiterer Blick, gefolgt vom Aufnehmen und Aufbringen des Latexteils.

Ein letzter prüfender Blick, dann war es geschafft!

Das Werk war vollbracht!

Das Meisterwerk des Stummfilmkünstlers lag korrekt nach dessen Angaben aufgetragen auf dem Gesicht von Bruce Payne.

Er erhob sich und durchschritt das Wohnzimmer, ohne einen Blick in den Schminkspiegel zu werfen. Sein Ziel war der Flur, wo der große Garderobenspiegel stand. Dort wollte Bruce seine Wirkung in Gänze testen.

Und ‒ ja, die Wirkung war überwältigend.

Als Bruce mit einem beherzten Schritt in den Reflexionsbereich des Spiegels trat und gleichzeitig das Licht anknipste, setzte sein Herz einen Moment lang aus. Noch ehe er die Hand auf den fremdartigen Mund pressen konnte, entfuhr ihm ein Schrei.

Es war nicht nur das hohlwangige Gespenst des Phantoms der Oper, das ihm über die Schulter blickte und mit seinem sardonischen Grinsen dem jungen Mann das Blut gefrieren ließ.

Es war die Tatsache, dass er mit einem Mal das bestgehütete Geheimnis der Stummfilmzeit erkannte.

Bruce begriff im Bruchteil einer Sekunde, dass Lon Chaney mit ihm geistig verwandt war. Kein inneres Fremdsein verband ihn mit dem Stummfilmschauspieler. Lon Chaney war … etwas anderes. Er war tatsächlich der Meister des Make-ups.

Denn Chaneys aufgeklebtes und dennoch ungeschminkt wirkendes Gesicht war es, das Bruce aus dem Spiegel heraus mit erschrockenem Ausdruck anstarrte …

Das Geheimnis der Kunstreiterin

Niemals sah man die Kunstreiterin Monique ohne ihren Gesichtsschleier.

Gleichgültig, ob in der Manege oder zuhause in ihrem Zirkuswagen – stets war ihr Gesicht bedeckt von einem schwarzen Stoff, der wie ein Vorhang unter ihrem Zylinderhut bis über das Kinn herabhing.

Die gesamte Zirkusmannschaft tuschelte heimlich über den Neuankömmling. Die einen vermuteten, eine schwere Missbildung verunstalte vielleicht Moniques Gesicht. Die anderen vermuteten, dass ihr Gesicht von Narben überzogen sei – möglicherweise infolge eines Sturzes vom Pferd, den sich die Kunstreiterin bei einem ihrer gewagten Sprünge zugezogen haben mochte.

Stets ritt Monique auf einem schwarzen Hengst zu den Klängen des Zirkusorchesters in die Manege ein. Während das Lied „Einzug der Gladiatoren“ erklang, vollendete sie zwei Runden auf dem Sandkreis, zog die Knie unter den Körper und erhob sich. Mit ausgebreiteten Armen stand sie auf dem Pferd und empfing den Applaus des Publikums.

Wie stolz und würdevoll sie dabei aussah: Gekleidet in eine schwarze, in der Hüfte hoch ausgeschnittene Bühnen-Korsage, welche ihre langen Beine betonte, die in schwarzen Netzstrümpfen die Phantasie der Männer anstachelte und den Neid der Frauen hervorrief. Die Wespentaille wurde ebenso den Blicken des Publikums dargeboten wie ihre unbedeckten, ebenmäßig weißen Arme, die in langen Fingern mit spitzen Nägeln ausliefen. Der keck zur Seite geneigte Zylinder trug ebenso zur Verlockung bei wie ihre blonden Rastazöpfe. Doch die Krönung des Reizes war das, was vorn unter der Kopfbedeckung hervorwogte: Der Gesichtsschleier.

Er verdeckte das Antlitz der Kunstreiterin so blickdicht, dass kaum eine Ahnung von dem zu erkennen war, was sich darunter verbarg. Allgemein staunte man über die Beschaffenheit des Stoffes. Denn selbst bei schwungvollen Bewegungen flatterte der Schleier nicht empor. Umso mehr fühlten sich vor allem die Männer ob der verborgenen Reize der geheimnisvollen Schönen angezogen.

Bei aller Faszination blieb aber eine Spur des Schauderns. Die Schultern der Kunstreiterin waren eine Spur zu schmal, die Arme schienen ein wenig zu dürr und die Körperform wirkte ausgezehrt.

Es bildeten sich schnell zwei Lager heraus: Die Artisten, Zauberer und Clowns beäugten Monique mit Misstrauen. Aber die Missgebildeten, die Zwergwüchsigen und siamesischen Zwillinge glaubten in ihr eine Seelenverwandte zu erkennen und traten daher für Verständnis und Toleranz ein. Alle waren aber einig darin, dass Monique ihr Geheimnis zumindest dem Zirkusvolk gegenüber preisgeben müsste.

Der Mann ohne Unterleib sagte: „Wir müssen ihr noch ein paar Wochen geben, bis sie sich eingelebt hat und Vertrauen zu uns fasst.“

„Sie lebt doch schon einen Monat bei uns!“, entgegnete der Muskelmann mit grummeliger Stimme.

Aus dem Hintergrund traten die siamesischen Zwillinge. Ihre schmalen Vogelköpfchen wippten auf den dürren Hälsen hin und her wie Grasstängel im Wind. Mit leisen Stimmen sangen sie die gleichen Worte: „Wir meinen, dass Vertrauen eine schüchterne Blume ist, die sich erst im Laufe vieler Monde zur vollen Blüte entfaltet.“

Und so vergingen die Tage, wurden zu Wochen und Monaten. Als die Zeit zu einem Jahr geronnen war, trafen sich alle in der Manege zur Feier des Jahresabschlusses. Der Mann ohne Unterleib war da, die siamesischen Zwillinge, die Frau mit Vollbart, der Löwenbändiger, der traurige Clown, die Trapez-Schwinger, der alte Zauberer, der dickbauchige Direktor im Edelzwirn und auch der Muskelmann, der immer wieder die Enden seines Moustache-Bartes mit den Fingerspitzen zwirbelte.

Allein Monique fehlte.

Man feierte und trank, erzählte sich lustige Anekdoten über die zahlreichen Aufführungen, welche die Zirkustruppe durch ganz Europa geführt hatte – von Spanien bis in die Tiefen Russlands – und bemerkte gar nicht, wie die Zeit verging.

Schon war die Stunde nahe, zu welcher der Jahreswechsel vollzogen werden sollte, da riss der Clown die weißgeschminkten Augen weit auf und zog die grellrot überzeichneten Lippen nach unten: „Wir haben Monique vergessen!“

Ein Gemurmel hob an. Einer sah den anderen an, zischelte leise Vermutungen über den Verbleib der Kunstreiterin. Der Direktor beendete das Raunen: „Sie ist sicherlich in ihrem Wagen, wie immer.“

„Dann lasst sie uns holen!“, rief der Muskelmann und zwirbelte beide Bartenden voller nervöser Vorfreude. „Lasst sie teilhaben an unserem Fest. Sie soll trinken und lustig sein!“

Der traurige Clown sah ihn an: „Wenn sie unsere Gesellschaft meidet, hat sie sicherlich gute Gründe. Lassen wir sie in Frieden. Nicht jeder muss am Silvesterabend lustig sein.“

Man beratschlagte, diskutierte und schließlich zeigte sich, dass der Clown allein mit seiner Meinung war. Alle anderen fanden, nun sei es genug. Man habe Monique mehr als ausreichend Zeit gelassen, um Vertrauen in die Truppe zu fassen. Nun müsse man handeln. Und, mutig geworden vom Alkohol, ging man noch weiter. Man sprach davon, dass Monique sich ihnen nun offenbaren müsse. Ihr wahres Gesicht zeigen und so.

Angetrunken wie sie waren, torkelten sie aus dem knirschenden Sand der Manege hinaus und traten lachend in die kalte Nacht. Von den Tierwagen her roch es scharf und die Löwen maulten im Schlaf über die Störung durch die vorüberwankenden und singenden Zirkusleute.

Moniques Wagen stand ganz am Ende der Kolonne.

Schnee fiel in großen Flocken zur Erde. Der Wind fegte den weißen Flaum umher und hüllte die Umhertorkelnden in weiße Mäntel. Bald schon begannen die ersten zu frieren und verfluchten diejenigen, welche die Idee gehabt hatten, Monique zu besuchen.

Ein Licht leitete sie durch die Finsternis. Im Wagen der Kunstreiterin brannte eine Kerze. Der leuchtende Wachszylinder stand im Fenster gleich einer Laterne, die man für verirrte Seelen aufstellt. Flackernder Schein fiel auf die Gesichter der Herannahenden. Sie waren verstummt.

Ob das am Licht oder an der Melodie lag, welche durch die Nacht schwebte, vermochte niemand zu sagen. Die Musik drang aus dem Wagen hervor. Monique sang mit unartikulierten Lauten. Mal tief und kehlig, dann wieder hoch aufjauchzend und glockenklar. Niemand vermochte die fremdsprachigen Worte zu verstehen, sofern es denn Worte waren und nicht nur gutturale und labiale Silben, ausgestoßen als Ausdruck von Moniques Gefühlen.

Die Feiernden standen im Lichtschein unterhalb des Wagenfensters und schwiegen, emotional überwältigt von der merkwürdigen Gesangsstimme. Von ihren Herzen ergriffen unterschiedlichste Emotionen Besitz. Der Muskelmann fühlte sich in seiner Männlichkeit bestärkt, der Mann ohne Unterleib ebenso wie der alte Zauberer. Die siamesischen Zwillinge lächelten entrückt, glückselig ob der feinen, geradezu poetischen Stimme. Nur der traurige Clown lächelte nicht und war auch nicht stolz auf seine Männlichkeit. Der Clown weinte.

Er war es, der sich als erster aus dem Bann des Gesangs löste und die wenigen Stufen hoch zur Wagentür emporschritt, um anzuklopfen.

Da brach die Stimme mitten in der Melodie ab. Ein Bann fiel von den Besuchern und verwundert glotzten sie sich an. Einige starrten beschämt zu Boden.

Der Clown hörte Schritte aus dem Wageninneren, dann wurde die Tür geöffnet. Ein flackernder Schein fiel auf die Stufen und hüllte den traurigen Spaßmacher in ein goldenes Licht. Umgeben vom Schein stand Monique, angezogen mit ihrer Show-Korsage, Netzstrümpfen, Zylinder – das Gesicht bedeckt vom Schleier.

„Wir wollen dich zu unserer Feier einladen“, begann der Clown und trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Da stürmte der Muskelmann nach vorn und grummelte: „Und wenn du nicht freiwillig kommst, dann …!“ Seine rollenden Augen und die hilflos in die Luft packenden Hände machten die unausgesprochene Drohung deutlich.

Monique schwieg. Sie schien zu überlegen. Schließlich trat sie einen Schritt zurück, griff ans Türblatt und wollte es zuschieben, als der Fuß des Muskelmannes die Tür stoppte. Mit der Schulter drückte er sie auf, wobei Monique vom Stoß rückwärts in den Raum taumelte. Hinter dem Muskelmann drängten auch die anderen herein, ergossen sich wie eine Flut aus menschlichen Leibern in das Innere des Zirkuswagens.

Es roch nach Gewürzen und Kräutern. Auf dem Herd köchelte eine Suppe, warf dampfend Blasen und verbreitete einen scharf pfeffrigen Geruch. Darüber hingen Fasern von obskurer Herkunft. Es mochten getrocknete Pflanzenfasern oder Streifen vom Muskelfleisch seltsamer Tiere sein. Die Kerze im Fenster brannte in einem metallischen Ei, das aus Arabesken gebildet wurde, zwischen denen der Lichtschein hindurchfallen konnte wie durch ein kunstvoll gestaltetes Gitter. Er schuf ein von Schatten durchwobenes Zwielicht im Raum.

„Du kommst mit uns!“, knurrte der Muskelmann und trat auf die Kunstreiterin zu. Er fasste sie grob an den Armen, hob sie hoch und warf sie sich über die Schulter. Angefeuert von den johlenden Feierwütigen trug er sie zurück über den Platz und hinein in das Zirkuszelt. Die siamesischen Zwillinge brachten ein Seil, der Mann ohne Unterleib schob einen Stuhl herbei. Gemeinsam mit dem Muskelmann fesselten sie Monique, die sich in den rauen Händen der Männer wand wie eine Schlange und dennoch keine Chance hatte loszukommen. Es waren zu viele.

Schließlich saß sie vor ihnen. Die Kunstreiterin bot einen erbarmungswürdigen Anblickt. Der Oberkörper war fest vom Seil umwunden, das ihn stramm an den Stuhl fesselte. Die Oberschenkel waren an die Sitzfläche gefesselt und die Füße zusammengebunden, so dass an Flucht nicht zu denken war.

Der Muskelmann trat vor sie hin und sagte: „Du hast unsere Gemeinschaft bisher gemieden. Nun werden wir dich dazu zwingen, mit uns zu feiern!“

Er hob ein Weinglas an ihren Mund. Sie drehte den Kopf weg, soweit es die Fesseln erlaubten.

„Du weigerst dich, mit uns zu trinken? Glaubst du, du bist etwas Besseres als wir, Kunstreiterin?“

Der Muskelmann trat hinter den Stuhl. Grob packte er ihren Kopf mit Händen wie Schraubzwingen.

„Hey, Clown! Schütt' ihr den Wein in den Schlund!“, rief er barsch.

Doch der Angesprochene schüttelte den Kopf und trat zurück in den Schatten.

Da kam der Zirkusdirektor nach vorn. „Ich mache es.“

Der Muskelmann presste mit den Handballen seitlich auf die Kiefergelenke der Kunstreiterin, so dass sie ihren Mund öffnen musste. Der Zirkusdirektor hielt ihr die Nase zu und goss ihr lachend den Wein aus einer Karaffe durch den Schleier in den Mund. Monique rang mit einem qualvollen Laut nach Luft. Sie hatte wohl das Gefühl, ertrinken zu müssen, dachte der Clown mit Schrecken. Dann drückte der Muskelmann Moniques Mund zu und rief mit glucksender Stimme: „Trink, meine Hübsche! Trink nur! Es soll zu deinem Besten sein! Hab' Spaß mit uns!“

Der Clown stand im Schatten und sah, wie sich die Kunstreiterin wand und dennoch nichts gegen die Kräfte der beiden Männer ausrichten konnte. Um nicht zu ersticken, schluckte sie schließlich den Wein hinunter. Alle johlten und applaudierten. Die Geige des Clowns zitterte in seinen Händen.

„Spiel uns auf, Clown! Wir wollen lustig sein!“, rief der Zirkusdirektor.

Und während der nächsten halben Stunde begann sich die ausgelassene Stimmung erneut auszubreiten. Man lachte, tanzte zur Musik des traurigen Spaßmachers und trank den Wein in großen Schlucken.

Als die Zeiger auf die Zwölf vorrückten, schlug die Kirchturmuhr Mitternacht. Jahreswechsel. Man fiel sich um den Hals, küsste sich und wünschte sich ein gutes, Neues Jahr. Alle lagen sich in den Armen, bis auf Monique, die gefesselt dem Treiben zusehen musste.

Niemand kümmerte sich um sie, bis auf den traurigen Clown.