Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

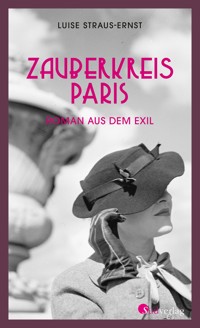

- Herausgeber: Südverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

- Eine literarische Entdeckung (Trouvaille) aus den 1930er-Jahren in deutscher Erstveröffentlichung. - Der Roman einer desillusionierten Liebe und einer weiblichen Emanzipation. - Eine Liebeserklärung an Paris. - Eine der ersten literarischen Auseinandersetzungen mit dem Thema "Leben im Pariser Exil" – mit vielen autobiografischen Bezügen und von zeithistorischem Wert. Sie ist Künstlermuse, leidenschaftliche Autorin und die geschiedene Frau des Malers Max Ernst: Luise Straus-Ernst. Im Jahr 1934 erhält sie von der deutschsprachigen Emigrantenzeitung "Pariser Tageblatt" den Auftrag zu einem Exilroman: "Zauberkreis Paris". Temporeich erzählt dieser autobiografisch grundierte Roman das Schicksal eines Paares, das unter dem Druck der NS-Verhältnisse auseinandergerissen wird. Während Peter ins Exil nach Paris geht, sich dort in die geheimnisvolle Russin Borja verliebt und müßiggängerisch in den Tag hinein lebt, versucht Ulla, sich trotz aller Restriktionen in ihrer Heimat durchzuschlagen. Als sie nach ein paar Monaten ihrem Freund in die französische Metropole folgt, muss sie feststellen, dass er inzwischen ein Verhältnis mit Borja eingegangen und ihre Liebe zerbrochen ist. Anstatt zu resignieren, stellt sich Ulla den Widrigkeiten der Fremde: Das Exil wird für sie zu einer harten Schule, ihr Kampf um Existenzsicherung, um Anerkennung zu einem Prozess der Emanzipation und des wachsenden Selbstvertrauens. Am Ende gerät Peter in einen tödlichen Strudel krimineller Machenschaften, während es Ulla in der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen des Exils gelingt, sich neu zu (er)finden. Ein einzigartiges Plädoyer gegen den Ungeist und die Mutlosigkeit, zugleich für den Glauben an die Zukunft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Contents

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

Nachwort

»Unerschöpfliches, köstliches Nomadengut«

Anhang

Zeittafel

Auswahlbibliografie

Editorische Notiz

Landmarks

Cover

»Bin ich eigentlich mutig? Das frage ich mich in

diesen Tagen immer wieder. Man sagt so von mir,

weil ich mich, wie es so heißt, tapfer und unabhängig

durchs Leben schlage.«

Luise Straus-Ernst, Nomadengut, S. 23

Luise Straus-Ernst

Zauberkreis

Paris

Roman aus dem Exil

Herausgegeben

und mit einem Nachwort versehen

von Armin Strohmeyr

I

»Hast du die Fahne gesehen?«, rief Peter Krimmer seiner Freundin Ulla zu, die über die sonnige Rheinbrücke im schneidenden Märzwind ihm entgegengeweht kam. Wie täglich trafen sie sich hier am frühen Nachmittag zu einem kurzen Spaziergang, ehe Peter wieder in seine Redaktion, Ulla in die Bibliothek zur Arbeit gehen musste.

»Welche Fahne?«, rief Ulla zurück und stand auch schon dicht vor Peter, der ihre kleine, etwas zu breite Hand mit seinen schmalen, nervösen Fingern umschloss.

»Na, auf dem Rathaus natürlich. Wusstest du es nicht?«, und zog sie an die Brückenrampe. Da stand zwischen den zackigen Giebeln der alten Stadt, neben den schlank ragenden Domtürmen und dem fünfspitzigen Sankt Martin der breite, selbstbewusste Rathausturm. Und mitten aus seinem reichen, spätgotischen Zierwerk wehte eine blutrote Hakenkreuzfahne eitel gebläht gegen den zartblauen, bitterlich kalten Märzhimmel.1

Ulla starrte hinüber. »Unser schönes Rathaus«, sagte sie bedauernd, »unser schöner, schöner Turm! – – Das, – nein, das – –« Ihre Stimme brach ab. Plötzlich liefen helle Tränen über ihr sonst so beherrschtes, klares Gesicht. Peter schien über diese Wirkung erstaunt. »Wieso überrascht dich das?«, fragte er vorsichtig. »Das war doch zu erwarten nach dem Ausgang der Wahlen, der Absetzung des Oberbürgermeisters – nach allem, was geschehen ist.«

»Gewiss, gewiss«, gab sie zu, und ihre Stimme war immer noch unsicher. »Aber jetzt wird es erst deutlich. Weißt du«, fuhr sie etwas gefasster fort, während sie langsam an seiner Seite weiterging, »ich hatte doch immer bisher so das Gefühl, dass das Rathaus mir mitgehört, und die Stadt und die Türme und die Brücken und der Rhein.«

»Nun, und?«

»Und jetzt ist die Fahne da, die sagt, dass ich ausgeschlossen bin, dass ich hier nicht hergehöre, fremd bin.«

»Ich wusste gar nicht«, erwiderte Peter mit einem Versuch, heiter zu erscheinen, »dass dir dein Judentum so viel bedeutet.«

Ulla sah ihn ernsthaft an. »Vielleicht hat es mir nicht genug bedeutet«, sagte sie sinnend. »Bei Weitem nicht genug. Aber ich hatte es ja fast vergessen. Durch Jahrhunderte sozusagen, in denen meine Vorfahren schon hier im Rheinland gesessen haben. – – Dies ist ja meine Heimat. – – Und wenn wir so sonntags auf Fahrt gegangen sind, dann war es doch mein Land, durch das wir wanderten, ebenso sehr wie deines. – – Und du weißt doch«, fuhr sie fort, mit einem schwachen Versuch, über die trübe Stimmung wegzukommen, »dass es mir immer Spaß gemacht hat, mir vorzustellen, dass meine Vorfahren schon bei diesen ersten Juden gewesen sind, die so um Christi Geburt mit den Römern ins Rheinland einwanderten, dass also wir ›Landfremde‹ noch vor den Germanen hier ansässig wurden.«

»Sehr witzig«, fiel Peter, der Journalist, ein. »Die Juden vor den Germanen am Rhein. Daraus muss ich ein nettes Feuilleton machen.«

»Du weißt anscheinend immer noch nicht, was gespielt wird«, sagte Ulla bitter. »Wer druckt dir denn heute so ein Feuilleton?«

»Warum nicht?«, fragte Peter erstaunt. »Wenn man es amüsant macht. Aktuell ist es doch wahrhaftig.«

Ulla schwieg fast ein wenig verächtlich, weil sie so viel klarer sah. Man war vom Rheinufer abgebogen, in die belebten Straßen um den Bahnhof herum. Noch einmal tauchte zwischen schmalen Häuserfronten der breite Rathausturm auf mit seiner frech flatternden Fahne. Sie auch auf dem Türmchen des Bahnhofes zu entdecken, tat weniger weh.

Peter, nicht so sehr phlegmatisch von Natur, als vielmehr instinktiv ablehnend gegen alles Zufällige, das sinnvoll gezirkelte Kreise störte, bog spöttisch die Lippen. »Das muss seine Zeit haben«, bemerkte er, im Bestreben, die erregte Freundin und auch wohl ein wenig sich selbst zu beruhigen. »Erinnere dich nur an 1918. Da hatten sie die Sowjetfahne am Rathaus hochgezogen. Nach ein paar Tagen war sie fort, kein Hahn hat danach gekräht.«

»Der Fetzen hier verschwindet nicht so schnell, das wirst du sehen«, rief Ulla so laut und leidenschaftlich, dass Peter sie entsetzt am Arm fasste, denn eben gingen ein paar SA-Männer vorbei. Etwas ruhiger fuhr sie fort: »Und wie denkst du dir nun so deine Arbeit – in der nächsten Zeit, Pitt?«

»Es wird nicht ganz leicht sein, vielleicht wird man ein bisschen lavieren müssen. Na, immerhin, meine Kunst- und Theaterkritik hat ja mit Politik nicht viel zu tun. Und wenn’s zu brenzlig wird, kann ich mich immer noch von dem kleinen Renner aus der Lokalredaktion vertreten lassen.«

»Und das bringst du so einfach fertig bei deiner Linkseinstellung? Und fürchtest du nicht, dass man dir überhaupt schon deswegen das Arbeiten erschweren könnte?«

»Deswegen?«, erwiderte Peter erstaunt. »Aber ich habe doch nie einer Partei angehört.«

»Und deine vielen kommunistischen Freunde?«

»Meine Privatangelegenheit.«

»Wenn du nur nicht zu viel mit ihnen in der ›Glocke‹2 gesessen hast! So was wird doch bemerkt und bleibt durchaus nicht ›privat‹.«

»Du siehst heute zu schwarz, Kleines«, begütigte Peter. »Ist ja auch verständlich.«

Damit bogen sie um die Ecke zu dem stillen Platz, an dem gegenüber der ernsthaften Basilika Sankt Gereon die große Bibliothek lag, in der Ulla arbeitete. Auch aus ihrem Fenster hing eine große Hakenkreuzfahne.

»Gerade vor meinem Bürofenster«, murmelte Ulla entsetzt.

»Nicht sehr angenehm für dich, Kleines.«

»Lass nur, Pitt, wird nicht lange dauern.«

»Siehst du, jetzt sagst du’s selber«, triumphierte Peter.

»Quatsch, Lieber. Die Fahne ist dauerhaft, daran haben sie lange genug gearbeitet. Aber ich nicht.«

»Wieso, Ulla? Was sollen sie dir tun? Deine alten Scharteken3 haben doch nichts mit einem Regierungswechsel zu schaffen. Und nur, weil du Jüdin bist? So blond? Und mit dieser Stumpfnase?«

Ulla hatte schon wieder Tränen in den Augen. Von Sankt Gereon schlug die Uhr vier Schläge. »Es ist Zeit für mich, Pitt. Und du musst auch auf die Redaktion. Wiedersehen, bis morgen.«

Ein kurzer Händedruck. Peter schritt über den Platz zurück. Ulla sah ihm eine Weile nach, sah dann noch einmal über den noch kahlen Rasenplatz hinüber zum breiten, sonnenbeschienenen Zeltdach der Basilika, schüttelte langsam den blonden Kopf mit der Baskenmütze und ging mit ungewohnt schleppenden Schritten die Treppen zu ihrer Arbeitsstätte hinauf.

1 Am 13. März 1933 gegen 11 Uhr, wenige Stunden, nachdem Oberbürgermeister Konrad Adenauer die Stadt verlassen hatte, wurde die Hakenkreuzfahne auf dem Kölner Rathausturm gehisst.

2 »Kleine Glocke«, traditionsreiches Künstlerlokal in der Kölner Glockengasse

3 Alte, wertlose Bücher

II

Einige Tage später saß Peter Krimmer nachmittags in der Redaktion und war schlechter Laune. Soeben hatte man vom Museum aus mitgeteilt, dass die Eröffnung der neuen Abteilungen auf unbestimmte Zeit verschoben sei.

Peter hatte in der Diskussion über die Prinzipien dieser Neuordnung eine entscheidende Rolle gespielt und zur Eröffnung mit einem flammenden Artikel die Angriffe einer reaktionären Presse zurückweisen wollen. Nun würden diese muckerischen Herren ja triumphieren! Und eben jetzt wurde auch noch eine Meldung der Theaterdirektion hereingeschickt: Mehrere Sänger und Sängerinnen waren ohne Rücksicht auf ihre Verträge frist-los entlassen worden, da das Publikum angeblich jüdische Künstler nicht mehr sehen wollte. Unter diesen Entlassenen fand sich auch ein junger Tenor, eines von jenen überraschenden Stimmwundern, die irgendein glücklicher Zufall vom Anstreichergerüst oder vom Schusterschemel weg ins Rampenlicht zu stellen liebt. In diesem Fall war Peter Krimmer dieser freundli-che Zufall gewesen. Bei einer Liebhaberaufführung hatte er den jungen Meyrowitz entdeckt und ihm durch eine geschickte Zeitungspropaganda zuerst einen Mäzen, dann ein Engagement am Opernhause verschafft. Die Ungerechtigkeit der Entlassung lag auf der Hand. Meyrowitz war als »Troubadour«, als »Tamino« schnell ein Liebling des Publikums geworden. Bei der Entlassung hatte gewiss der Wille des Publikums die geringste Rolle ge-spielt.

War es da nicht selbstverständlich, dass ein Redakteur der größten Zeitung hier die Partei der Künstler ergriff und sich für sie einsetzte? Nein, es war heute nicht mehr selbstverständlich. Die Kollegen duckten vor der neuen Regierung, ließen Dinge geschehen, die gegen alle bisherigen Begriffe von Recht und Ordnung verstießen. Nun, er, Peter Krimmer, würde sich nichts gefallen lassen. Vorsichtig musste man sein, gewiss. Aber wenn man etwa an die dürre Mitteilung des Theaterbüros eine entsprechende kleine Glosse anhängte, die das Bedauern über den Verlust so vorzüglicher Kräfte ausdrückte? Das konnte man sich doch unmöglich entgehen lassen. Krimmer versah die Notiz mit einem entsprechenden Anhang und klingelte einem Botenjungen, der das Manuskript in die Setzerei bringen sollte.

»Morgenausgabe?«, fragte der Junge.

»Natürlich«, erwiderte Krimmer ungeduldig. Der Junge flitzte davon.

Das Telefon klingelte. Man bat Krimmer in die Hausmeisterloge. Jemand wollte ihn sprechen. Unwillig ging er hinunter. Wer konnte das sein? Berufliche Besuche wurden stets ins Büro geführt. Ulla etwa? Aber sie wusste, dass er es nicht liebte, aus der Arbeit gerufen zu werden. Außerdem waren sie für den Abend ohnehin verabredet.

Es war aber doch Ulla. Sie stand vor der Pförtnerloge im Torweg, ein Köfferchen neben sich.

»Was ist denn los?«, fragte Peter, nicht sehr freundlich.

Ulla schüttelte stumm den Kopf, bewegte die Lippen, ohne ein Wort herauszubringen. Jetzt erst sah er, dass ihr Gesicht ganz weiß war und die Augen einen entsetzten Ausdruck hatten. Sie zog ihn etwas weg, in die Mitte des Torwegs, damit der alte Hausmeister ihre Worte nicht hören konnte.

»Du musst fort«, flüsterte sie.

»Was heißt das, fort? Wohin?«

»Egal, aber fort, schnell. Über die Grenze.«

Peter fing an zu begreifen. Ohne auf einen leise fallenden Regen zu achten, trat er in seinem leinenen Arbeitsrock auf die Straße hinaus und ging langsam mit Ulla auf und ab.

»Erzähl jetzt einmal, was geschehen ist«, bat er.

Ulla nahm sich zusammen. »Also, ich wollte dir nach meinem Büroschluss die Wäsche bringen, die meine Mutter für dich gewaschen hat, klingelte wie gewöhnlich und wollte die Sachen in dein Zimmer legen. Aber deine Wirtin hielt mich zurück. Es war gerade vor einer Stunde Haussuchung gewesen. SA war da.«

»Ja, aber wieso denn? Bei mir ist doch nichts Verdächtiges.«

»Das kommt darauf an. Es scheint, dass sie einen Sender gesucht haben, den du besitzen sollst. Sie haben solche Reden geführt. Vielleicht hat dich einer denunziert. Wer kann das heute feststellen? Natürlich haben sie nichts gefunden, aber das hat sie wohl gerade geärgert. Da haben sie deine ganze Bibliothek durcheinandergeworfen. Es sieht schauderhaft aus. Und ein paar Bände haben sie auch mitgenommen. Marxistische Literatur, sagten sie.«

»Leicht möglich«, lachte Peter bitter auf. »Davon hab’ ich genug. Aber dann ist ja jetzt die Gefahr vorüber.«

»Oh, da irrst du dich. Sie haben sich genau bei deiner Wirtin erkundigt, wann du zu Hause zu sein pflegst und wie deine Dienststunden liegen. Die bewachen dich jetzt, du bist nirgends sicher.«

»Es sieht fast so aus. Für einige Zeit muss ich auf jeden Fall verschwinden. Da hast du recht. Dann will ich nur noch heut’ Abend ein paar Sachen einpacken und morgen reisen.«

»Morgen?«, rief Ulla angstvoll. »Ausgeschlossen. Noch heut’ musst du fort. Und in deine Wohnung kannst du nicht mehr. Wer weiß, ob nicht Aufpasser da sind, und wer weiß, was sie deiner Wirtin erzählt haben, damit sie dich anzeigt. Die Leute sind doch heute viel zu verängstigt, um ihren Verstand zu behalten. Deine Wäsche hatte ich ja zum Glück bei mir. Die Anzüge schick’ ich dir später nach. Hast du Geld?«

»Ein wenig. Außerdem kann ich noch welches bekommen. Mit Bergmann lässt sich ja reden. – Warte drüben im Café auf mich. Ich bin in einer halben Stunde da.«

Er ging ins Haus zurück, völlig benommen. Was war zu tun? Zunächst zum Chefredakteur, mit dem er immer ganz gut zurechtgekommen war. Auch in persönlichen Dingen. Aber man erklärte ihm, der Herr Kommerzienrat sei in einer wichtigen Konferenz, die noch stundenlang dauern könne, und dürfe auf keinen Fall gestört werden. So ließ er sich beim Chef vom Dienst melden. Auch mit ihm hatte Peter immer gut gestanden, obwohl man wenig gemeinsame Interessen hatte. Peter wurde ziemlich kühl empfangen.

»Sie wollen mich sprechen, lieber Freund. Ist wohl wegen der Theaternotiz. Sie müssen doch einsehen, dass so etwas heute unmöglich ist.«

»Was? Ich verstehe nicht.«

»Ach, Sie waren wohl nicht in Ihrem Zimmer, als ich Ihnen die Fahne hereinschickte? Ja, ich sah zufällig die Glossierung der Sängerentlassungen, als ich eben in der Setzerei war. Ein Glück, dass ich achtgab. Das hätte uns todsicher ein Verbot eingebracht. Ich möchte Sie sehr um etwas mehr Vorsicht bitten. Die Zeit, in der wir leben …«

»Ich komme nicht deswegen«, unterbrach Krimmer ziemlich frostig. »Ich muss sehr dringend verreisen, in einer – einer persönlichen Angelegenheit. Könnten Sie meine Gehaltszahlung schon heute veranlassen? Und – natürlich, mein Urlaubsgesuch beschleunigt weitergeben?«

»Darf man fragen, wohin Ihre Reise geht? Inland oder Ausland?«

»Ausland.«

Der Chef vom Dienst pfiff durch die Zähne, blinzelte verständnissinnig. »Ach so, ach so. Ja, wissen Sie, es ist mir ganz lieb, wenn Sie jetzt – sagen wir – hm – eine Zeit lang – nicht hier arbeiten. Wir brauchen doch jetzt in allen Sparten Redakteure mit einer ganz eindeutigen politischen Überzeugung. Sie pflegen da gewisse Beziehungen mit recht unsicheren Elementen, denen man Kommunismus nachsagt. Ich hatte schon mit dem Kommerzienrat darüber gesprochen, Ihr Ressort bis auf Weiteres dem kleinen Renner zu übergeben und Sie im lokalen Teil zu beschäftigen. Aber so ist es am Ende noch besser.«

»Zweifellos«, gab Krimmer zu. Wie einfach sich das arrangierte! Sie hatten also hier bereits mit seinem sang- und klanglosen Rücktritt gerechnet, während er noch glühende Polemiken vom Stapel ließ. So einfach ging das alles! Grauenhaft einfach! – –

Die Urlaubs- und Gehaltsfrage war sehr schnell geregelt. Noch vor der angegebenen Zeit saß er seiner Freundin Ulla gegenüber. Die hockte über einer unberührten Tasse Kaffee und sah ihm gespannt entgegen.

»Ging alles glatt?«

»O ja, sehr glatt, zu glatt«, antwortete er ironisch.

Es ergab sich dann im Gespräch, dass eine Reise nach Frankreich das Gegebene war, nicht nur wegen der Nähe, sondern auch, weil Peter noch ein Visum besaß.

»Du hast dir ja immer gewünscht«, sagte Ulla, mit einem Versuch zu scherzen, »einmal recht lange Zeit in Paris zu verbringen. Nun hast du’s.«

»Aber es sieht anders aus dieses Mal. – Und überhaupt, was wird aus dir?«

Dieser Gedanke kam ihm reichlich spät. Immerhin, er kam. Ulla lächelte matt.

»Aus mir? Abwarten. Noch hab’ ich ja meine Arbeit. Ich kann ja auch meine Mutter nicht gut allein lassen. Sonst …«

Warum sagte er es nicht? Warum nicht? Ein Wort von ihm, und sie wäre trotzdem mitgekommen. Denn wie lange konnte für sie, die Jüdin, bestenfalls die Tätigkeit in der städtischen Bibliothek noch dauern? Aber war Peter am Ende heimlich froh, allein loszugehen, oder dachte er einfach nicht daran? Er sagte nichts. Und Ulla sagte auch nichts. Sie saßen sich stumm gegenüber, der herannahende Abschied lastete auf ihnen. Es wurde Zeit, zum Bahnhof zu gehen.

Der Zug stand schon früh in der Halle. Man konnte noch endlos von überflüssigen Dingen reden. »Wie dumm, dass ich Franz Holl nicht mehr gesprochen hab’, grüß ihn schön, und die anderen alle. – Meiner Schwester schreib’ ich dann von drüben. – Und vergiss beim Einpacken nicht meine alten Manuskripte in der linken Schublade. Die darf niemand finden. – Übrigens, ein Paar Schuhe ist noch beim Schuster.«

Als schon viele Leute eingestiegen waren und nur noch wenige Minuten zur Abfahrt fehlten, hatte Peter dann doch den beglückenden Einfall, in seiner langsamen Art zu sagen: »Und natürlich, Ulla, sobald ich mich drüben ein wenig umgesehen und etwas Arbeit gefunden habe, dann musst du nachkommen.«

Zum ersten Mal an diesem aufregenden Tag kamen der tapferen Ulla die Tränen. Es war nicht der Schmerz, sich von Peter trennen zu müssen. Es war eher das Glück, weil er doch – endlich noch, das Wort sagte, auf das sie so schmerzlich gewartet hatte. Weil er doch an sie gedacht hatte. Sie konnte nur nicken. Peter deutete ihre Tränen falsch.

»Es läuft ja alles gut ab, ich komme schon durch. Kopf hoch, Kleines.«

Die Türen wurden zugeschlagen. Aus dem geöffneten Fenster küsste Peter noch einmal Ullas Hand. Dann rollte der Zug langsam aus der Halle. Und Ulla sah blicklos hinterher.

III

Langsam stieg sie die Bahnhofstreppe hinab, schritt sie über den belebten Platz vor, dem Dom, dem Flusse zu. Sie sah nichts. Sie dachte nichts. Die Welt war dicht verhängt. Die Zeit hatte aufgehört. Sie eilte fort mit dem sausenden D-Zug, der nun Peter durch eine dunkle und feindliche Landschaft in ein dunkles und feindliches Schicksal davonführte. Welchen Sinn konnte das Leben noch haben?

Ulla fand sich am Rheinufer wieder, gegen die steinerne Brüstung der Uferstraße gelehnt. Nach dem Regen des Nachmittags war die Luft zum ersten Mal ein wenig weich und frühlingsmäßig. Ein lauer Wind schmeichelte um Schläfen und Stirn. Es tat gut, über die weite Fläche des ziehenden Stromes hinzusehen, der im Dunkel lag. Nur an den Rändern warfen die Lichter der Uferalleen ihre unbestimmten Spiegelbilder auf die leise gewellte Flut.

Ulla Frankfurter war nicht sentimental. Sie hatte immer versucht, ohne Illusionen zu leben. Hatte stets allen Möglichkeiten ins Auge gesehen und geradezu trainiert auf die Schicksalsschläge hin, die etwa zu befürchten waren. Man konnte zum Beispiel die Stellung verlieren und längere Zeit ohne Verdienst sein; die Mutter, in einem schweren und kleinlichen Leben zermürbt, konnte ernstlich krank werden und sterben; man musste sogar versuchen, sich ein Leben ohne Peter vorzustellen. Das war besonders schwer. Aber durfte man sich bei seiner schwer enträtselbaren, in sich gekehrten Natur darüber wundern oder entrüsten, wenn irgendein überraschender Umstand ihn eines Tages von der gewiss geliebten Freundin hinweg zwang?

So hatte Ulla sich im Voraus zu wappnen versucht. Aber an eines hatte sie nie gedacht: dass man die Heimat verlieren könnte. Dass man hierher gehörte und stets zurückkehren konnte; dass man am Sonntag in die leichte Heiterkeit der Rheinberge oder das ernst-vertraute Rauschen der Eifelwälder hinauszog; dass man auf jeder Trambahnfahrt beim Passieren der Rheinbrücke instinktiv den Kopf vom Buch hob, um den Rhein zu grüßen und über seine schimmernde Weite hinzublicken – dies alles waren Dinge, an die man nicht viel gedacht hatte, weil sie sich von selbst verstanden, und die trotzdem – oder eben darum! – unendlich viel im Leben bedeutet hatten. Gewiss, man war noch da, war nicht gerade vertrieben. Doch war nicht die Empfindung schmerzlich genug, als ungebetener Gast, als lästiger Fremdling in einem Lande zu gelten, das man mit Recht als Heimat geliebt hatte? Das Land war fremd geworden. Der Strom rauschte kühl vorüber. Ausgestoßen war man, wurzellos und ohne Halt.

Nein, heute tröstete nicht wie sonst der Blick über den Strom. Er machte nur traurig. Ulla wandte sich zur Stadt zurück. Durch enge Gassen, die still im Mondschein lagen, ging sie zum Alten Markt. Einsam und friedlich ruhte der schön geschlossene Platz mit seinen schmalgegiebelten Häusern. Stumm und schwer ragte der Rathausturm. Man sah die Fahne nicht. Hatte man sie eingezogen? Oder wurde sie nur vom Nachtdunkel verborgen?

Lässig plätscherte das Wasser in den Brunnen, über dem auf seinem Steinsockel der Ritter Jan von Werth4 stand, weniger bekannt durch seine Taten im Dreißigjährigen Krieg als durch seine tragikomische Liebesgeschichte mit der Apfelbraut.

Die Uhr am Rathausturm schlug die neunte Stunde. Langsam und hell tönte die Glocke über dem Platz, dessen Dächer der Mond versilberte. – War nicht alles wie vorher?

Dieser Platz, der den Geist früherer Jahrhunderte bewahrt hatte, schien von einer neuen Zeit nichts zu wissen. Vielleicht sah man jetzt, in der ersten Erregung, alles zu krass. Vielleicht war im Grunde nichts verändert. Friedlich hallte der letzte Uhrenschlag durch die stille Luft.

Dann aber holte mit leisem Rasseln das Glockenspiel aus, es spielte das Horst-Wessel-Lied5.

4 Jan von Werth (1591–1652), bekannter deutscher Reitergeneral im Dreißigjährigen Krieg, teilweise in kurkölnischen Diensten. Auf dem Alten Markt in Köln steht sein Denkmal. In Köln erzählt man sich eine Legende aus Jan von Werths Leben, wonach die junge Magd Griet, die auf dem Markt Äpfel verkaufte, das Werben des damals als Knecht dienenden jungen Jan hochmütig zurückwies. Der ließ sich daraufhin in die Armee anwerben, machte dort im Laufe der Jahre Karriere und kehrte als General zurück nach Köln. Auf dem Alten Markt ritt er zu Griets Apfelstand, stieg ab, zog den Hut und sagte zu der noch immer unverheirateten Frau: »Griet, wer et hätt jedonn!« (Griet, wer es getan hätte!). Griet antwortete: »Jan, wer et hätt jewoss!« (Jan, wer konnte das wissen!). Jan von Werth stieg daraufhin wieder aufs Pferd und ritt davon.

5 Kampflied der SA zum Gedenken an den 1930 von einem Kommunisten erschossenen nationalsozialistischen Schläger Horst Wessel.

IV

Dass Paris seine bezauberndste Zeit im Frühling habe, ist eine Behauptung, die, obwohl längst ein Gemeinplatz geworden, nichts an Wahrheit eingebüßt hat. Doch in diesem Frühling 1933 war Paris nicht mehr die märchenhafte, alltagsferne Stadt, in der man ziellos und ferienselig schlenderte. – Es war Zufluchtsstätte geworden für viele Vertriebene, Stätte, die man auf ihre Möglichkeiten prüfen und erforschen musste, in der man sich auf ein ungewisses Bleiben einzurichten hatte. Und trotz silbrigem Dunst und zartem Grün der Alleen, trotz Sonnengeflimmer auf den Autoreihen der Champs-Élysées, trotz erstem süßen Blumenduft war Paris dieses Mal im Grunde eine traurige Stadt.

Peter Krimmer merkte das aber nicht gleich. Zuerst war ein erlöstes Aufatmen da, etwas wie eine verstohlene Freude, ohne eigenes Zutun, ohne Verantwortung aus dem alltäglichen, allzu regelmäßigen Betrieb heraus in diese sehr geliebte Stadt versetzt worden zu sein, die tausend unübersehbare Möglichkeiten bot.

Dies Aufatmen, diese verstohlene Freude fing an, als Peter Krimmer, noch ein wenig benommen von der durchreisten Nacht, am Morgen über den Boulevard Sébastopol fuhr, im offenen Taxi, und sehr langsam, da die von [den] Hallen6 zurückflutenden Wagen den Verkehr hemmten. Hier gab es keine Fahnen und keine singenden Truppen in Uniform. Aber es war eine heitere Geschäftigkeit überall, eine selbstverständliche Freude am Leben, ruhige Ausgeglichenheit. – An den Bars der Kneipen tranken, behäbig hingelehnt, Männer ihren Kaffee im Glas, bissen in zartes Gebäck; oder sie saßen bei einem ersten Apéritif auf den Stühlen mitten im Getriebe des Bürgersteigs, wo Kleider und Lebensmittel zum Kauf ausgestellt waren.

Das Taxi flitzte elegant zwischen Lastwagen und Autobussen durch, stoppte mit erschreckender Plötzlichkeit an den Straßenecken, wo ein ebenso fixes Wägelchen kühn hervorschoss. – – Dann kamen die Brücken mit dem Fluss im leichten Dunst und der Blick auf Notre-Dame. Der Boulevard Saint-Michel lag noch still. Die Studenten standen nicht so früh auf. Buchhändler trugen eben Tische und Waren nach draußen. – In ein paar Stunden würde hier ein fröhlich-zielloses Geschiebe junger Menschen sein, für die der Kaffee an der Bar, das Kolleg in der Sorbonne7, ein geschminktes, kleines Mädchen ebenso viel Bedeutung hatte wie für ihre deutschen Altersgenossen Uniformen, Kommandos, Massenversammlungen. – Und würden sie deswegen weniger brauchbare Menschen werden, weil sie den kleinen Dingen des täglichen Lebens und des Studiums mehr Wert beimaßen als politischen Ideen, die sie doch nur halb begriffen hätten?

Oh, es war gut, in Paris zu sein! Hier lag, hinter goldgespitztem Gitter, der Park des Luxembourg8 – dort, am Ende der ansteigenden Straßen, ragte die feierliche Kuppel des Panthéon9. Und die Leute, die vorübergingen, taten, als müsse das so sein.

6 Die legendären alten Markthallen von Paris im 1. Arrondissement

7 Die traditionsreiche Pariser Universität

8 Der Jardin du Luxembourg im Studentenviertel Quartier Latin

9 Die nationale Ruhmeshalle Frankreichs und Begräbnisstätte berühmter Persönlichkeiten

V

Zuerst hatte Peter gedacht, sich gleich in den ersten Tagen auf die Arbeit zu stürzen, Verbindungen aufzunehmen und anzuknüpfen, Betrieb um sich herum zu machen. Aber dann war eine seltsame Müdigkeit gekommen, ein Sich-Gehen-Lassen, das er nicht an sich kannte. »Reaktion auf die Erschütterungen der letzten Wochen«, sagte er sich. Und in der Tat war ja dieser Sturz – nicht nur der persönliche –, vielmehr der Sturz einer ganzen bürgerlich-intellektuellen Welt, in dessen Wirbel man selbst nur ein winziges Teilchen war, schon Grund genug für jeden Einzelnen, im Innersten aufgewirbelt zu sein, selbst dann, wenn man mit verhältnismäßig heiler Haut davongekommen war.

So beschloss Peter, sich nicht in falsch eingesetzte Energie hineinzusteigern, sondern aus dem voraussetzungslosen Erlebnis der Stadt Paris Entspannung und Gleichgewicht zu schöpfen. Er konnte das umso ruhiger tun, als er von der Redaktion Nachricht erhalten hatte, dass man ihm für drei Monate Gehalt auf sein Konto überwiesen habe. Wenn er sich das Geld nach und nach schicken ließ und vorsichtig damit umging, mochte es bei den veränderten Lebensansprüchen zur Not wohl ein Jahr reichen. Und so gab es vorerst keine materielle Sorge.

Dieses Mal allerdings ging man anders an diese unendliche Stadt Paris heran als bisher in karg bemessenen Ferienwochen. Museen und Ausstellungen, Schlösser und Bibliotheken – dies alles eilte ja nicht, das blieb ja, dazu kam man immer noch. Dinge, zu denen früher nie Zeit gewesen war, sollten nun endlich an die Reihe kommen. – In Parks zu sitzen und die Stunden verrinnen zu fühlen, umstrahlt von dem unvergleichlichen Licht des Luxembourg-Gartens oder eingefriedet von dem koketten Ruinenzauber des Parc Monceau10 oder im heiteren Entzücken der Vorstadtromantik in den Buttes-Chaumont11. – Das war etwas! – –

Und dann die Nebenstraßen, in die man nur immer sehnsüchtig hineingeblickt hatte, im Vorübereilen des emsigen Reisenden, der sein Pensum erledigen muss. – Was gab es nicht alles in diesen reizvollen Nebenstraßen! – Das fing schon gleich im eigenen Quartier an, wo hinter dem Panthéon winklige Kleinstadtgassen zur Seine-Niederung hin sich senkten, gemächlich durchschnitten von der grotesken Rue Mouffetard12 mit der fröhlichen Buntheit und dem vergnügten Lärm unzähliger Lebensmittelläden und -buden. Hier roch es nach dem heißen Öl, in dem Kartoffelscheiben zu den beliebten Fritten gebacken wurden, nach Fisch und nach Lauch. Die Ausrufer überschrien sich gegenseitig vor ihren malerisch und appetitlich arrangierten Schätzen, und in einer großen Metzgerei flogen die riesigen Fleischstücke, die man auf der Straße ausgesucht hatte, von handfesten Gesellen geschleudert, durchs offene Fenster in den Laden zum Zurichten, ohne jemals ihr Ziel zu verfehlen.

Oder man bummelte an den Seine-Quais, blätterte ziellos stundenlang in den zusammengewürfelten Auslagen der Bouquinisten13, stieg dann wohl zum Ufer hinab, wo die Schiffe anlegten und wo eben ein vergnügter Alter, dem der Bart fast bis in die Augen wuchs, in der warmen Sonne sein Déjeuner14 richtete, indem er alles, was er sich am Vormittag zusammengebettelt hatte, auf einem Zeitungspapier zu den traditionellen vier Gängen arrangierte, mit einem Stück Käse als Schluss und einer Flasche Rotwein, die aus der Hosentasche gezogen wurde, als Krönung des Ganzen.

Oder man entdeckte in einer Seitenstraße der Champs-Élysées plötzlich einen kleinen Laden, der mehrere Zebra- und Giraffenfelle zum Verkauf vor die Tür gehängt hatte. – Oder man ging auf wilde Abenteuer aus. Dann setzte man sich auf irgendeinen Autobus und ließ sich in eine unbekannte Gegend fahren. So geriet Peter einen Tag in eine seltsame Hafenecke im Norden, wo ein Kanal mit einer großen Schleuse die Mitte der Straße einnahm.

Am nächsten Tag bummelte er hinter der Porte de Clignancourt15 über den Flohmarkt, wo zahllose Trödler und Trödlerinnen ihre Ware – vom rostigen Schlüssel bis zum Abendkleid – auf dem Boden ausgebreitet hatten und wo man zwischen zerbrochenen Grammofonplatten, alten Fahrradreifen und ausgeleierten Korsetts unversehens auf eine originelle kleine Holzschnitzerei, eine gute Keramik, einen hübschen antiken Schmuck stoßen konnte.

Einen anderen Tag trieb er sich im Judenviertel zwischen Hôtel de Ville16 und République17 herum, suchte die hebräischen Inschriften an den Türen zu entziffern, stand vor den sauberen Bäckerläden, in denen das kräftigste Brot von Paris gebacken wurde, sah überall an den Türen und Fenstern die kleinen Schilder, die deutschen Geschäftsreisenden den Eintritt verboten, saß später in einer schmutzigen Kneipe, wo er mit einer jungen algerischen Hure plauderte. Für ein paar Franken zeigte sie ihm ihre tätowierten Brüste und erzählte ihm dann vertraulich von ihrem kleinen Sohn, der bei der Großmutter in Algier aufwuchs und der nie, nie diese große, böse Stadt Paris betreten sollte, in der seine Mutter mit schwerer Arbeit seinen Unterhalt verdiente.

Wieder ein anderes Mal hielt der Autobus an der Kirche eines bürgerlichen Wohnviertels, in der eben eine Trauung stattgefunden hatte. Die Hochzeitsgesellschaft trat vor das Portal, die Braut schritt an der Seite des nichtssagenden Bräutigams eitel die Treppe hinab und wirkte mit dem an Brust und Oberschenkeln eng angeklebten weißen Seidenkleid schamloser, als hätte sie sich ganz nackt trauen lassen. Nichtsdestoweniger bauschte sie keusch den Schleier um sich herum und barg das Gesicht im großen Lilienbukett, als der Fotograf die erste Aufnahme machen durfte, mit den in Matrosenanzug und langem Seidenkleid neckisch zum zweiten Pärchen gestempelten Schleppträgerkindern. Die beiden Brautjungfern bekamen eine Extraaufnahme, sie trugen ganz gleiche, hellblaue Kleider und große, schwarze Hüte; und auch die Jünglinge, die sie am Arm führten, unterschieden sich kaum voneinander. Dann noch eine Aufnahme der übrigen Festgäste, deren fünf Damen alle in Hellgrün erschienen waren. Aber offenbar hatten sie sich vor der Hochzeit gezankt und nicht gemeinsam eingekauft, denn das Grün ihrer Kleider hatte lauter verschiedene Nuancen, die den Augen wehtaten. Und die Brautmutter schlug stolz den Mantel zurück, damit man sie an ihrem Goldbrokatüberwurf als die Hauptperson erkennen könne.

Nach so viel bodenständiger Bürgertradition tat es gut, alle Standesunterschiede zu vergessen und auf einem Bal-musette18 zuzusehen, wie Straßenmädchen und Verkäuferinnen mit ihren Zuhältern, mit Arbeitern und Matrosen tanzten, voll naturhafter Freude am Rhythmus der Körper und eben aus dieser Selbstverständlichkeit heraus untadelig in der ganzen Haltung.

10 Parkanlage im 8. Arrondissement

11 Parc des Buttes-Chaumont, Landschaftsgarten im 19. Arrondissement, im hügeligen Gelände eines ehemaligen Steinbruchs

12 Eine der ältesten noch erhaltenen Straßen (Ursprung im 1. Jhd.) von Paris, im 5. Arrondissement, eng und winkelig; der Name leitet sich wohl von »mofette«, »übelriechende Ausdünstung«, her; heute wegen ihrer zahlreichen Marktstände und Lokale bei Einheimischen und Touristen beliebt.

13