Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

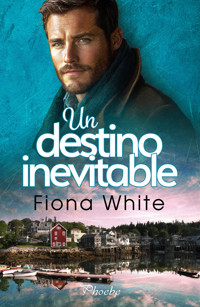

Anne está harta de la gran ciudad, de su trabajo y del traidor de su exnovio, así que cuando hereda la próspera imprenta de su tío, decide que ha llegado el momento de dejarlo todo atrás y empezar de nuevo en el diminuto pueblo de Crystal Castle, Maine. Jake está acostumbrado a tomarse las cosas con calma. Con mucha calma. Con muchísima calma. Su vida en Crystal Castle transcurre con lentitud y tranquilidad hasta que un huracán con forma de rubia pequeñita viene a ponerlo todo patas arriba. ¿Podrá Anne entender que la vida no es una carrera contra sí misma? ¿Será Jake capaz de ver que hay cosas por las que sí merece la pena apresurarse? Ambos tendrán que adaptarse o perderán la ocasión de ponerse de acuerdo sobre quién es el mejor jedi. Y de ser felices…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: septiembre de 2023

Copyright © 2023 Fiona White

© de esta edición: 2023, ediciones Pàmies, S. L. C/ Mesena, 18 28033 Madrid [email protected]

ISBN: 978-84-19301-62-8

BIC: FRD

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®

Fotografías del modelo: stm.co/freepik

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.

Índice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Epílogo

Contenido especial

1

Anne

—Es oficial: acabo de convertirme en la vieja de los gatos. Y ni siquiera tengo gato —dije al teléfono. Al otro lado de la línea Paul dejó escapar un resoplido que bien podía ser de risa o un intento desganado de llevarme la contraria.

Cerré de una patada la puerta de mi nuevo hogar —dulce hogar, o algo— y miré a mi alrededor debatiéndome entre la desesperación y las ganas de lanzarme de cabeza al alcoholismo. No sabía qué era peor: si la decoración salida de una película de terror gótico, los tapetes de ganchillo que nacían como setas en cualquier superficie disponible o el papel pintado con grandes rosetones que en algún momento —allá por los comienzos del siglo xx— debieron de ser de un rojo brillante. Ya no. De hecho, ya no eran de ningún color identificable. Quizá algo a medio camino entre el «rosa irritación en la piel» y el «amarillo bilis».

—Puedes adoptar uno —sugirió Paul.

—No, no has visto esta casa. No le haría eso a un pobre animal inocente.

El silencio se prolongó varios segundos, y, por fin, escuché un suspiro.

—Anne, ¿por qué no vuelves? Ya sé que has vendido tu apartamento, pero no hay ningún problema en que te quedes con nosotros. Jane estaría encantada de tener una niñera a tiempo completo —ofreció.

—Sabes que no puedo —murmuré. Y estaba convencida: no solo había quemado los puentes, sino que les había puesto bombas y había enterrado los escombros.

—Si alguien te está reteniendo, carraspea dos veces —sugirió Paul, con tono conspirador—. Te sacaré de ahí al instante. Tengo contactos en la cia.

—No es cierto —reí—. No los tienes.

—No lo sabes —replicó, indignado—. Y si lo supieras, tendría que matarte.

—Visto lo visto, jamás encontrarán mi cadáver… —suspiré, mirando con aprensión las tétricas escaleras que conducían al piso superior—. Oye, tengo que revisar el resto de la casa, a ver si hay algo que no necesite reformas antes de irme al hotel. —Porque ni loca pensaba dormir en la mansión del terror hasta que alguien la hubiera limpiado de arriba abajo y hubiera comprado, al menos, una cama en condiciones.

—Está bien. Pero recuerda que la oferta siempre va a estar ahí —dijo antes de colgar.

Me guardé el teléfono en el bolsillo trasero de los vaqueros y subí las escaleras preparada para escuchar una sinfonía de crujidos aterradores. Me equivoqué. La casa era vieja, pero estaba bien conservada y, después de una rápida inspección, salvo por los muebles horribles y la decoración de película de miedo, no parecía que hubiera que hacer grandes reformas. Lo que era un alivio, porque detestaba tener obreros en casa y, además, no tenía ni la más remota idea de dónde iba a encontrar una empresa que pudiera encargarse del trabajo en Crystal Castle, Maine, o a alguien dispuesto a hacerlo entre sus dos mil trescientos ochenta y nueve habitantes, según el último censo.

Claro que una pregunta mejor era «¿Qué demonios estoy haciendo en Crystal Castle, Maine?». Y, aunque sabía muy bien por qué me había marchado de Los Ángeles y había dejado atrás mi vida, mi casa y a mis amigos, en ese momento, sentada en un sofá de pana verde oliva que olía a humedad, empezaba a preguntarme si no habría sobreactuado un poco.

Tenía cierta tendencia al dramatismo.

O quizá era algo más que una «tendencia».

Y hablando de dramas…

La melodía de la Marcha imperial de Star Wars rompió el opresivo silencio de la casa. Por un instante, me planteé no responder. Al fin y al cabo, sabía muy bien a quién le había puesto ese tono en particular, y malditas las ganas que tenía de hablar con ella. Pero también sabía que, si ignoraba la llamada, iba a seguir insistiendo. E insistiendo. E insistiendo. Así que saqué el móvil del bolsillo y dejé escapar un hondísimo suspiro antes de descolgar.

—Hola, mamá —dije.

—¿Ya has entrado en razón, Pennelope Anne? —dijo sin molestarse en saludar. Ava Elisabeth Cabot, de soltera Wright, no perdía el tiempo con cortesías inútiles.

Sin embargo, sí lo perdía en usar mi nombre completo, cuando yo hacía más de una década que había renunciado al espantoso Pennelope y me había quedado con el cómodo y breve Anne.

—No sé de qué me hablas, madre. —Me levanté del sofá, que había resultado ser tan cómodo como feo, para pasear por el salón. Hablar con ella me ponía tan nerviosa que responder a sus pullas sentada no era una opción.

—Te diré lo que vamos a hacer: te enviaré un billete de avión para…

—Mamá, puedo pagarme mis propios billetes de avión —la interrumpí. Apenas habíamos empezado a hablar y ya tenía ganas de estrangularme a mí misma con uno de los tapetes de ganchillo—. Y te lo he dicho: no pienso volver.

—Tienes que volver —insistió, lo que era una mejora con relación a su actitud habitual: al menos, había escuchado lo que acababa de decirle. Normalmente, se limitaba a ignorar mis interrupciones como si no me hubiera molestado en expresarlas—. Harry está dispuesto a darte una segunda oportunidad.

¿Él estaba dispuesto a darme una segunda oportunidad a mí? Claro que sí…

—Voy a colgar, mamá —anuncié. Nada me hacía abandonar una conversación más rápido que cualquier mención a mi ex.

—Pennelope Anne Cabot. —Mi nombre completo. Estaba mucho más enfadada de lo que había imaginado—. Deja de comportarte como una cría. Harry es…

—Adiós, mamá. —Corté la comunicación y apagué el teléfono para evitar la tentación de cogerlo si volvía a llamar. E iba a volver a llamar. Siempre lo hacía.

Pero la conversación me había dejado los nervios a flor de piel, como siempre que alguien nombraba a Harry.

Harry: el partido perfecto de la familia perfecta y con el trabajo perfecto. Guapísimo, altísimo e inteligentísimo. Y un gilipollas que me había puesto los cuernos con todo lo que se movía y que me había mantenido atrapada en una red de menosprecios y falso amor de la que solo había conseguido salir gracias a la ayuda de mis amigos, Paul y Jane, y a una pasta en terapia.

Lo peor era que nos movíamos en los mismos círculos y que no dejaba de encontrármelo una y otra vez. Y como el niñato caprichoso que era, desde que lo había dejado no paraba de perseguirme y de intentar convencerme para que le diera otra oportunidad. Y solo porque no podía soportar perder.

Así que cuando John, el hermano de mi padre, me había dejado su casa en herencia, junto con su negocio —una imprenta que, si tenía que fiarme de mi asesor fiscal, iba viento en popa—, hice las maletas sin pensármelo dos veces. Vendí mi apartamento, dejé mi trabajo como abogada —en el bufete en el que Harry era el letrado estrella y estaba a punto de convertirse en socio—, que ya me estaba amargando la vida, y ahí estaba: en Maine. En una casa que podía competir en estilismo con el motel de Norman Bates.

Necesitaba una copa. O doce.

2

Jake

Llegaba tarde. Como de costumbre. Por algún motivo que no había conseguido descifrar en mis treinta y dos años de vida, por muy pronto que saliera de casa o por mucho que me propusiera no distraerme, nunca era puntual. Mi madre, con ese humor negro que corría como savia por todas las ramas de nuestro árbol genealógico, solía decir que iba a llegar tarde hasta a mi propio funeral. Y todo apuntaba a que tenía razón. Al fin y al cabo, también había nacido casi una semana después de la fecha prevista, el primer hito en una larga carrera de retrasos y dilaciones.

Normalmente me daba igual: me gustaba tomarme las cosas con calma, todo el pueblo me conocía y nadie que quedara conmigo se presentaba menos de diez minutos después de la hora. Pero ese viernes, después de una semana horrorosa en todos los aspectos posibles, me moría por llegar al bar, tomarme una cerveza y relajarme un rato charlando con Charles —«No me llames Charlie, hazme el favor. Mis padres me pusieron un nombre precioso. Úsalo»— y fingiendo que veía el partido, aunque la verdad era que odiaba el fútbol y nunca había conseguido entender qué gracia tenía acumular un montón de datos inservibles sobre yardas, conversiones y touchdowns.

Aparté la vista de la carretera dos segundos. En serio, apenas fueron dos míseros segundos, el tiempo justo para coger uno de los cientos de caramelos que amontonaba sobre el salpicadero de mi furgoneta, y, cuando volví a mirar, una figura en el centro de la calzada, agitando los brazos como si intentara espantar a todos los pájaros en diez millas a la redonda, me hizo frenar de golpe y dar un volantazo para esquivarla y luego otro para evitar caer en el arcén.

Me gustaba tomarme las cosas con calma. Siempre. Pero en ese momento mi corazón estaba a punto de echar a correr fuera de mi pecho y llegar a tiempo al bar, y aborrecía esa sensación de urgencia, así que, como diría Yoda, el miedo me condujo a la ira y de ahí me fui de cabeza al lado oscuro.

Abrí la puerta de la camioneta dispuesto a encararme con quien quisiera que hubiera sido tan imprudente como para plantarse en el medio de una carretera sin señalización de ninguna clase y bajo una llovizna que había dejado el asfalto convertido en una pista de patinaje.

Apenas había dado dos pasos fuera cuando la misma figura se abalanzó sobre mí, todavía agitando los brazos y entre grititos histéricos.

—¡Lo siento, lo siento, lo siento!

Era una voz de mujer, que clamaba disculpas muy por encima del límite de decibelios que podía tolerar el oído humano. Además, no dejaba de moverse de un lado a otro, de gesticular y de dar saltitos como si el suelo, en lugar de estar resbaladizo por la humedad, quemara como fuego.

Me estaba poniendo muy muy nervioso. Y yo jamás me ponía nervioso.

—Vale, vale —exclamé, y le puse las manos sobre lo que parecían ser los hombros. Era difícil decirlo por culpa del plumífero inmenso que la cubría—. Cálmate. ¿Qué hacías en la carretera? ¿Tienes complejo de chica de la curva?

Eso pareció captar por fin su atención. Alzó la cabeza y unos ojos inmensos de cervatillo asustado se clavaron en mí, ensombrecidos por un ridículo gorrito de lana con una visera de borreguillo y un par de… ¿orejas de conejo? Parecía guapa, pero era difícil saberlo con ese atuendo tan ridículo.

Frunció el ceño.

—Estamos en una recta.

—Era por… Déjalo —suspiré. ¿Qué gracia tenía explicar un chiste cuando, evidentemente, el interlocutor no había entendido la referencia?—. ¿Necesitas ayuda? —ofrecí, porque mi madre no había criado a un maleducado. Y porque estaba claro que sí le hacía falta que alguien le echara una mano.

—Es mi coche. —Señaló algo que debía de ser un coche. En algún sitio en el que no lloviera todo el año y no nevara al menos el ochenta por ciento de los días de invierno—. Se ha parado. Y aquí no hay cobertura. Y no tengo ni idea de cómo conseguir una grúa. Y llevo aquí dos horas. ¡Y no ha pasado nadie! Bueno, nadie no. Has pasado tú. Pero eres la primera…

Me estaba dando dolor de cabeza. Esa mujer no hablaba: escupía las palabras a la misma velocidad que una ametralladora disparaba balas. Me aparté de ella, en parte para echarle un vistazo a su vehículo, en parte para alejarme de la retahíla inacabable de palabras que salía de sus labios, y me acerqué al capó abierto. Guapa, sí, pero hablaba hasta por los codos.

Había un motor, eso estaba claro. Y nada parecía estar suelto, gotear o echar humo. Y hasta ahí llegaban mis conocimientos, así que poco más podía hacer.

—Está frito —dije, porque me negaba a reconocer delante de una chica guapa que no había nacido con un manual de mecánica impreso en el cerebro; tampoco aceptaba que no sabía una dirección ni que me había perdido. Mantener una imagen a veces era un asco—. ¿Dónde ibas? Puedo acercarte y dejarte el teléfono de Ben, el mecánico. No va a contestarte hasta el lunes, pero…

Ese comentario generó una nueva cascada de gestos, grititos y lamentos, y cerré los ojos porque no podía cerrar los oídos y algo tenía que hacer para defenderme.

—¿Cómo que el lunes? ¡Cómo que el lunes! ¡No puedo esperar al lunes! ¡Estamos a viernes! ¿No hay otro mecánico?

—No, no lo hay —respondí, encogiéndome de hombros—. Antes estaba el viejo Liam, pero se jubiló el año pasado y se marchó a Florida. Decía que estaba harto de la nieve y que quería ver algo de sol antes de morir. Que tampoco es como si se fuera a morir mañana, ¿sabes? Liam siempre ha tenido una salud de hierro… —expliqué con calma, pero me detuve al ver que ella se había callado por fin y me miraba como si yo acabara de descender de una nave espacial—. No importa. El caso es que no hay más mecánicos porque Ben echa el cierre el viernes al mediodía y ahora mismo debe de estar en el Beer. —Que era donde habría tenido que estar yo hacía ya veinte minutos.

—En el Beer… —meditó ella; se llevó un dedo enguantado a los labios y se dio unos toquecitos distraídos. Ni siquiera podía estar quieta cuando pensaba—. ¿Puedes llevarme?

—Claro —acepté. Estaba a punto de dejar ahí el tema, pero, en el fondo, yo no era un mal tipo. Y ella necesitaba toda la información para decidir si quería perder el tiempo en el bar o si prefería que la llevara a casa—. Pero, como te he dicho, Ben cierra los viernes a mediodía. Y son las nueve de la noche. A estas horas ya debe de estar borracho perdido.

Por supuesto, eso desató una nueva oleada de quejas, lamentos e invocaciones a los dioses de todos los panteones habidos y por haber. Durante un par de minutos me dejé fascinar por la escena: una mujer muy chiquitita —apenas me llegaba al pecho—, vestida con un plumífero enorme que la hacía parecer un muñeco de nieve y con un gorro del que colgaban un par de orejas de peluche, gesticulando como una loca. Era lo más surrealista que había visto en la vida.

Pero llegaba muy tarde, mucho más de lo habitual, así que volví a detenerla —y de verdad que esperaba que debajo de toda esa ropa hubiera unos hombros— y me obligué a ser un buen chico.

—Mira, te diré lo que vamos a hacer. Te acerco a donde quieras y mañana a primera hora me paso por casa de Ben y lo llevo a echarle una ojeada a tu coche, ¿de acuerdo?

Dejó escapar un suspiro que debió de dejarla sin aire en los pulmones y, por fin, asintió.

—Gracias. Sí. ¿Puedes llevarme al hotel Lobster?

Claro que podía. El hotel Lobster, el único que había en todo el pueblo, estaba justo al lado del Beer and Burger, donde a Charles ya tenían que estarle saliendo raíces de tanto esperarme. Pero eso no iba a decírselo a ella. Con un poco de suerte, ella se sentiría culpable por haber hecho que me desviara de mis planes y yo podría convencerla para que me invitara a una cerveza y me sirviera de coartada ante Charles.

—Me pilla fatal —mentí con absoluto descaro—, pero sí, sin problemas.

3

Anne

Estaba a punto de hiperventilar, de tener un ataque de pánico o de ponerme a clamar a los cielos por mi mala suerte. Apenas había recorrido un puñado de millas desde mi casa cuando mi coche, mi precioso coche, mi bebé maravilloso me había dejado tirada.

Y me había puesto un poco nerviosa, para qué negarlo.

Porque yo no era nada dramática. En absoluto. Ni un poquito.

Pero cualquiera en mi situación habría perdido los nervios. Al fin y al cabo, estaba sola en algún lugar perdido de Maine, estaba lloviendo, acababa de dejar mi estupendo apartamento y al traicionero de mi novio y me había mudado a una casa que seguro que estaba plagada de fantasmas que iban a acosarme hasta el día de mi muerte.

Y en una carretera por la que no pasaban ni los ciervos. ¿Había ciervos en Maine? Espera un momento, ¿y lobos? ¿Hay lobos?

Desesperada, cuando había escuchado el rugido de un motor, me había lanzado a la carretera sin pensarlo. Y casi había provocado un accidente.

Y entonces de esa furgoneta destartalada había bajado un tipo alto. Muy alto. Tan alto que, cuando mis ojos habían llegado a los suyos después de hacer un recorrido por sus botas de montaña, sus vaqueros raídos y su forro polar, ya había anochecido un poco más.

Y ahí estaba, después de una conversación muy extraña, montada en el asiento del copiloto de un vehículo que alguien parecía haberse dedicado a decorar con caramelos. Los había por todos los lugares disponibles: en el suelo, sobre el salpicadero, rodeando el freno de mano…

¿Y si había ido a parar al coche de un psicópata que atraía a los niños con caramelos para secuestrarlos?

Miré de reojo a mi rescatador —y posible homicida— y tuve que reconocer que no tenía pinta de asesino en serie. Conducía con calma, con una media sonrisa perezosa en un rostro varonil de mandíbula cuadrada adornada por la sombra de una barba rubia. Era guapo. Muy guapo. Pero los guapos también podían ser delincuentes, ¿no? A ver, que me había tragado todas las temporadas de Sons of Anarchy: claro que podían.

Me revolví en el asiento, incómoda, y preguntándome si había sido buena idea subirme a la furgoneta de un desconocido, por mucho que la opción fuera morir congelada junto a los restos agonizantes de mi pobre cochecito. Miré de reojo la bolsa de viaje que descansaba a mis pies y valoré por un instante si llevaba en ella algo que pudiera servir para defenderme. ¿Las planchas del pelo? Quizá. Porque las tijeras de costura no iban a hacerle gran cosa a un tipo tan grande. Llevaba unos zapatos de tacón de aguja…

Basta, Anne, me ordené. Si seguía por ese camino, iba a terminar por tirarme del coche en marcha. Y sin mi bolsa.

—¿Falta mucho? —pregunté, orgullosa de haber podido controlar, aunque fuera en parte, el temblor de mi voz. Como no contestó en la décima de segundo siguiente a que terminara de pronunciar la frase, seguí hablando. No era capaz de tener la boca cerrada cuando estaba nerviosa—. Parece que va a nevar. ¿Estamos ya en la temporada de nieve? Porque he leído que aquí nieva como seis meses al año. ¿Podemos quedarnos incomunicados? Ay, dime que no. No sé qué…

—No, no falta mucho —me interrumpió. Hablaba despacio. Muy despacio. Quizá porque yo estaba haciéndolo demasiado rápido o, tal vez, solo porque él era así. Parecía un tipo tranquilo—. Es posible que nieve dentro de unas horas porque, sí, estamos en la temporada de nieve. Y no, hace muchísimo que no nos quedamos incomunicados. —Se volvió hacia mí con una sonrisa irónica—. ¿He respondido a todas tus preguntas?

—Sí, gracias —respondí, molesta. Esa calma suya empezaba a sacarme de quicio. Y, como siempre que algo me sacaba de quicio, busqué otro tema para enfadarme más—. ¿Nunca limpias la camioneta? ¿Eres uno de esos tipos que creen que lo de limpiar es cosa de mujeres? ¿O es que crees que te hace más varonil tenerla sucia?

Una lenta sonrisa —y habría jurado que de verdad fue lentísima— se abrió paso en su rostro mal afeitado.

—¿Crees que parezco muy varonil?

—¿En serio? ¿Esa es la conclusión que sacas de todo lo que he dicho?

Rio entre dientes. Una risa, como no podía ser de otro modo, lenta, muy lenta. Y muy masculina, tuve que reconocer.

—La mayoría de la gente se empeña en escuchar una frase e interpretarla de la peor forma posible. Y muchas veces se equivocan —explicó con calma—. Y se enfadan sin necesidad. Yo prefiero quedarme con la versión que me gusta más y así no me cabreo. No me gusta nada cabrearme. Es un derroche de energía. —Apartó la vista de la carretera un instante para fijarla en mí—. Soy Jake, por cierto.

—Anne.

—Bueno, ¿y qué haces en Crystal Castle, Anne? Aparte de provocar accidentes en carreteras lluviosas y buscar mecánicos un viernes por la noche, digo.

No tenía demasiadas ganas de explicarle que había recibido una herencia y estaba a punto de hacerme cargo de un negocio del que no sabía absolutamente nada, y menos un viernes por la noche. Había pensado dedicar ese fin de semana a cuestionarme la cordura de mis planes y a relajarme un poco después de toda la locura de preparativos en Los Ángeles, y comentar todo eso con un desconocido en una charla ocasional por llenar el silencio no era mi idea de conseguirlo. Para juzgarme sin conocerme ya tenía a mi madre. Así que le di una respuesta poco comprometida, la típica que todo el mundo entiende que ofreces para indicar tus deseos de no explayarte sin parecer maleducada.

—Negocios.

—¿Qué clase de negocios? —insistió.

Y hasta aquí, mis intenciones de no parecer maleducada.

—La clase de negocios de la que no me apetece hablar —repliqué, un poco irritada por su falta de conocimiento de las normas de etiqueta.

—Vale —aceptó, tan tranquilo.

A partir de ahí, nos envolvió un silencio que ni con la mejor de las intenciones podía haber clasificado de «cómodo». Al menos, yo no me sentía cómoda en absoluto, aunque también era cierto que me ponía de los nervios estar sentada junto a alguien sin mantener una conversación. Solo podía tolerarlo en el cine o el teatro. Y no todo el tiempo.

En cambio, Jake parecía encantado de la vida. Conducía con la calma que ya había deducido que era típica de él e incluso silbaba por lo bajo una cancioncilla muy alegre. Me pregunté si ese hombre nunca estaba de mal humor. Y, aunque no lo conocía de nada, estaba muy por la labor de responderme a mí misma que no.

—Bueno, pues ya hemos llegado —anunció; se adentró en un parking al aire libre y detuvo la camioneta junto a un gigantesco cartel que anunciaba el nombre del hotel sobre una flecha de neón rosa—. En cuanto sepa algo de tu coche, te cuento. Ya que estoy aquí, aprovecharé para tomarme una cerveza —comentó, señalando con la barbilla un edificio de madera que se alzaba a poca distancia del hotel.

—Vale. Gracias —dije, sin querer detenerme mucho más. Estaba deseando registrarme y darme una ducha de dos horas. O un baño. ¿Habría bañera en la habitación?

Abrí la puerta, y estaba a punto de bajarme cuando un carraspeo me detuvo.

—He dicho que voy a aprovechar para tomarme una cerveza…

—Sí, ya te he oído —respondí, sorprendida. Él me miró enarcando una ceja, y durante un segundo me pregunté si «cerveza» era algún extraño código del que no había oído hablar para alguna clase de insinuación sexual—. Oye, no te ofendas, pero… —empecé a decir, por si acaso.

—No pasa nada —me interrumpió—. He supuesto que querrías agradecerme que te haya traído y que vaya a hablar con el mecánico… Pero, eh, puedo pagarme mi propia cerveza, da igual.

—Oh… —murmuré. Y solo dediqué una mísera décima de segundo a sentirme frustrada por que, de hecho, no fuera una insinuación. De verdad que solo fue eso: una décima de segundo. Tal vez dos. No más. En cualquier caso, no más de tres—. Oh, bueno, claro, sí… El caso es que me muero por darme una ducha y…

—Pero tendrás que comer algo, ¿no? Marge hace unos nachos estupendos.

La verdad era que me moría de hambre, y no me había dado cuenta hasta que había nombrado los nachos. Las traicioneras de mis tripas me pusieron en evidencia rugiendo alegremente.

—Vale. Nachos. Sí. Genial —acepté, aparcando a regañadientes el plan del baño—. Pero deja que vaya antes a registrarme, ¿vale?

—Claro. Te espero dentro —sonrió. Y era una sonrisa estupenda, llena de dientes blancos y perfectos, que creaba una telaraña de preciosas arruguitas en torno a sus ojos.

Se apartó un mechón de pelo rubio de la frente con un gesto lento y pude ver el tatuaje que adornaba su muñeca.

El símbolo de la alianza rebelde de Star Wars.

Yo tenía uno igual en la nuca.

Me bajé del coche lo más rápido que pude y sin siquiera responderle. Lo último que necesitaba era tomar algo con un fan de Star Wars con esos ojos y ese cuerpazo, pero no tenía ninguna excusa para no aparecer por el bar e invitarlo a algo. Al fin y al cabo, le debía una.

4

Jake

El olor a comida, sudor y cerveza me asaltó nada más abrir las puertas del Beer. Y el calor me dio una bofetada en pleno rostro. Fuera cual fuese la temperatura exterior, el bar siempre parecía los Cayos en plena temporada estival. Sospechaba que Marge subía la calefacción para que sus clientes se vieran obligados a consumir cerveza por litros o a morir deshidratados, pero nunca había podido confirmarlo.

Escaneé el local hasta localizar a Charles en una mesa al fondo, con tres botellas de cerveza ya vacías sobre ella y la vista clavada en el partido.

Definitivamente, llegaba mucho más tarde de lo habitual.

Me detuve en la barra para pedir dos cervezas —aunque sabía que ni siquiera con esa ofrenda de paz iba a librarme de la bronca— y para preguntar por Ben. Tal y como pensaba, había llegado temprano y se había puesto a beber como si fuera a acabarse todo el alcohol del planeta, así que habían dejado de servirle y algún buen samaritano lo había llevado a casa. No me importó demasiado. Al fin y al cabo, ya tenía previsto ir al día siguiente a arrancarlo de las garras de la resaca.

Cogí las botellas y me abrí paso hasta la mesa con toda la intención de poner en práctica una de mis máximas: la mejor defensa es un buen ataque.

Sabía muy poco de fútbol —y de deportes en general—, pero sí tenía claro que no podías dejar que te robaran el balón.

—Tío, no te imaginas lo que me ha pasado —dije, con mi mejor interpretación de un hombre agobiado que acaba de recuperarse de un susto enorme—. Casi no llego. He perdido el control de la camioneta. —Bueno, era cierto. También lo era que solo lo había perdido dos segundos, pero él no tenía por qué saberlo.

Pero Charles me conocía demasiado bien.

—Y, exactamente, ¿cómo ha sido? —preguntó, enarcando una ceja con aire suspicaz.

—Bueno, yo venía hacia aquí, y te juro que por una vez iba a ser puntual… —me interrumpió un «Ajá» en tono incrédulo y yo continué como si no lo hubiera escuchado—, y una chica se echó a la carretera justo delante de mí.

—Una chica —repitió, despacio.

—Sí, una muy pequeñita y muy histérica. Se le había parado el coche en la recta que hay junto a la granja de los Holloway.

—¿Y dónde está? —preguntó, con ese tono tan suyo que era en parte crítica y en parte ironía pura. Si alguien podía hacer que te sintieras como si hubieras vuelto al colegio y te hubieran llamado al despacho del director, ese era Charles.

—Pues… Supongo que vendrá ahora. Ha ido a registrarse en el hotel.

Charles consultó su reloj con su habitual ceja enarcada. No podía contar las veces que me lo había imaginado practicando ese gesto frente al espejo. O depilándose las cejas para que tuvieran justo esa forma que le daba a su expresión un aire de sarcasmo perpetuo.

—Veamos… —murmuró, como si estuviera enfrentándose a un complejo problema matemático—. Has llegado cuarenta y cinco minutos tarde… Te has parado para ayudar a esa chica misteriosa, lo que no ha podido llevarte más de otros cinco minutos porque no tienes ni idea de mecánica…

—¡Oye! —fingí ofenderme, y le di un sorbo a la cerveza para esconder la sonrisa.

—¿En qué has ocupado los cuarenta minutos restantes? Porque ni siquiera tú ligas tan rápido.

—Vale, quizá he salido un poco más tarde de lo habitual —reconocí—. Y ella me ha entretenido más de cinco minutos. No te imaginas cuánto habla.

Charles ignoró la segunda parte de mi discurso porque, total, no había excusa posible, y ambos lo sabíamos.

—¿El pedido de Augusta? —preguntó, suavizando su expresión y su tono.

—Es una pesadilla —murmuré—. Cada vez que mandamos una propuesta, quieren hacer algún cambio. Ojalá estuviera John aquí. Él sabía cómo manejar a esa gente. —Apuré lo que quedaba de la cerveza de un trago, a ver si el alcohol ahogaba en parte el agobio que me provocaba pensar en John.

—¿No sabéis nada del nuevo propietario?

Negué con la cabeza, dejé la botella sobre la mesa y busqué con la mirada a la camarera. Cuando la localicé, exhausta y correteando entre las mesas del local abarrotado, levanté la cerveza y ella asintió.

—Nada —respondí, devolviendo mi atención a Charles—. Vendrá en algún momento a hacerse cargo del negocio, pero, sea como sea, no será John. Y no quiero hablar de eso ahora, en serio —protesté—. Necesito relajarme.

—De acuerdo —aceptó—. Pues háblame del «accidente» —sugirió, y habría jurado que pude oír las comillas.

—No hay mucho que contar. Se me echó encima y casi termino con la camioneta en el arcén. Y estaba muy nerviosa, así que me he ofrecido a traerla al hotel y a llevar mañana a Ben hasta su coche —expliqué, organizando cada frase en mi mente antes de pronunciarla para dar información concreta y no una retahíla de palabras inconexas, que era justo como había vivido el encuentro.

—¿Vas a intentar que Ben se levante un sábado con resaca para ir a ver un coche? —sonrió, divertido—. Debe de ser guapísima.

Lo consideré un instante. La suposición de Charles tenía su lógica, claro. Me encantaban las mujeres, y perdía la cabeza como el que más por una cara bonita, pero en esa ocasión no había actuado movido por eso. La cara de Anne me había parecido linda, pero el gorro estropeaba bastante el conjunto. Y ya ni hablar de su cuerpo, del que no había podido vislumbrar ni un atisbo porque estaba escondido bajo ese plumífero informe y demasiado grande para ella. En realidad, no tenía claro por qué me había ofrecido a hablar con Ben. Quizá porque ella parecía tan desvalida y nerviosa que había despertado al caballero andante en mi interior. Lo que no dejaba de ser curioso, porque llevaba décadas dormido. Había aprendido por las malas que la mayoría de las mujeres sabían arreglárselas solas y valoraban entre poco y nada que un hombre se entrometiera en sus asuntos. Y, como he dicho, me encantaban las mujeres, así que no quería hacer nada que provocara que me rehuyeran.

Sadie, la camarera que Marge había tenido la suerte de contratar hacía un par de meses, se acercó con un par de cervezas heladas que dejó sobre la mesa.

—¿Queréis comer algo, chicos?

—Unos nachos, por favor —pedí, recordando el gruñido de las tripas de Anne.

Y, bueno, si al final decidía no aparecer, los nachos de Marge eran los mejores de la región. Y yo podía comer hasta sin hambre. E incluso después de haberme hartado como un cerdo. Comer me gustaba tanto como las mujeres. A veces, incluso más.

—¿Y bien? —preguntó Charles.

Rebobiné la conversación en mi cabeza para encontrar el hilo perdido de la conversación y, cuando lo hallé, me encogí de hombros.

—Supongo que es guapa. No sé… Sí, bueno, parecía mona. Pero llevaba un gorro… —Gesticulé junto a mis orejas—. Una especie de… cosa. Con orejas.

—Orejeras —me corrigió.

—Tío, sé de sobra lo que son unas orejeras. Y te digo que eso eran orejas. De conejo, para ser más exactos.

La ceja enarcada volvió a hacer su aparición, pero la otra no tardó en unirse a ella cuando miró hacia la puerta.

—Ya veo… —murmuró—. Sí, son orejas. Ahí está tu damisela en apuros —aclaró, señalando la puerta con la botella.

Me volví para localizarla y hacerle una seña. Era diminuta, no me había engañado en eso, y parecía perdidísima e incluso un poco amedrentada. Pero cuando nos vio, se dirigió hacia nosotros como un tanque en plena misión de conquista, apartando gente aquí y allá y abriéndose paso a codazos cuando era necesario.

—Hola —saludó, acalorada—. Esto está llenísimo.

—Sí, los fines de semana siempre está a reventar —comenté, moviendo una silla para ella.

—También hay que aclarar que es el único bar del pueblo —apuntó Charles.

Ella lo miró como si acabara de darse cuenta de que estaba ahí, y reaccionó al instante.

—¡Hola! Soy Anne —dijo, tendiéndole una mano enguantada.

—Charles —ofreció él, aceptando su mano—. Amigo de… este.

—Lo siento mucho —replicó ella, burlona—. Qué calor hace aquí, ¿no? —comentó.

Y dos segundos más tarde se había quitado ese chaquetón informe y lo había dejado en la silla en la que ya estaba el de Charles.

Me atraganté con la cerveza.

Diminuta, sí, pero con el cuerpo más proporcionado y sexy que había visto en toda mi vida. Llevaba unos vaqueros ceñidos y un jersey de lana oscuro que se ajustaban a sus curvas como un guante, realzaban la diminuta cintura, los pechos del tamaño justo y el trasero con una estupenda forma de corazón. Todo era pequeño, redondito… y perfecto.

Solo con eso, ya habría considerado que la noche mejoraba por momentos, pero ella se sentó y se arrancó el absurdo gorro de la cabeza.

Y en esa ocasión no me atraganté porque no estaba bebiendo —la cerveza seguía en mis manos, olvidada, mientras la miraba con la boca abierta—, pero sí me quedé sin aliento cuando una cascada de oro puro se derramó sobre sus hombros en grandes bucles que le llegaban a la mitad de la espalda. La escasa iluminación del local arrancó destellos de bronce y cobre entre los mechones dorados, que relucían como si los alumbrara algo más que la paupérrima bombilla que colgaba sobre nuestras cabezas, y se movían como seda, como oro líquido, como si tuvieran vida propia.

Tuve que agarrar con más fuerza la cerveza para evitar estirar la mano y asegurarme de que eran tan suaves como parecían.

Y convencerme de que iba a pensar que estaba pirado si sacaba el móvil y me ponía a hacerle fotos como un loco o, peor, si me marchaba corriendo a la camioneta a buscar la cámara.

—Jake —me llamó Charles con un susurro. Parpadeé y me obligué a apartar la mirada de Anne, no porque quisiera, sino porque iba a terminar asustándose, como me confirmó el tono urgente con el que mi colega había pronunciado mi nombre—. Le estaba diciendo a Anne que hemos pedido nachos.

¿Nachos? ¿Qué diablos son los nachos? Ah, sí. Vale.