8,99 €

Mehr erfahren.

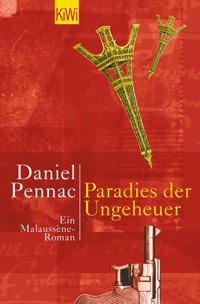

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Benjamin Malaussène Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

»Vorsicht! Es gilt wie schon für Asterix: Ein Schluck von diesem Zaubertrank macht unbesiegbar – aber auch süchtig.« Die Welt Dass seine Schwester Thérèse heiratet, ist für Benjamin Malaussène so unglaublich wie eine Tulpe auf dem Mars. Doch das Unwahrscheinliche tritt ein: Thérèse, die weissagende Jungfrau aus Belleville, ist bis über beide Ohren verliebt. Das wäre alles halb so dramatisch, handelte es sich bei dem Zukünftigen nicht um einen gewissen Comte Marie-Colbert de Roberval, ein echtes Blaublut also. Angesichts einer derartigen Mesalliance regt sich der Sippenstolz im Hause Malaussène. Thérèse jedoch ist von ihrem Vorhaben nicht abzubringen, und so wird Hochzeit gefeiert, vom Bräutigam als großes Medienspektakel aufgezogen, bei dem auch die als Sternschnuppen verkleideten Hurenkinder Bellevilles als Streu-Engelchen nicht fehlen. Das junge Glück aber ist nur von kurzer Dauer. Bereits in der Hochzeitsnacht – die sich in vielerlei Hinsicht als folgenreich erweist – zeigt der Graf sein wahres Gesicht. Und Thérèse, die glaubt, ihres verloren zu haben, weiß, dass nichts über Belleville und die Malaussènes geht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 195

Ähnliche

Daniel Pennac

Adel vernichtet

Ein Malaussène-Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Inhaltsverzeichnis

Über Daniel Pennac

Über dieses Buch

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Inhaltsverzeichnis

Hinweis

Widmung

Motto

Kapitel I

1. Kapitel

2. Kapitel

Kapitel II

3. Kapitel

4. Kapitel

Kapitel III

5. Kapitel

6. Kapitel

Kapitel IV

7. Kapitel

8. Kapitel

Kapitel V

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Kapitel VI

12. Kapitel

13. Kapitel

Kapitel VII

14. Kapitel

15. Kapitel

Kapitel VIII

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

Kapitel IX

19. Kapitel

20. Kapitel

Kapitel X

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

Inhaltsverzeichnis

Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Buch wurde gefördert vom Deutschen Übersetzerfonds e.V.

Inhaltsverzeichnis

Für Tonino

Inhaltsverzeichnis

Un gros coup de bisou: quinze morts.

Christian Mounier

Inhaltsverzeichnis

Kapitel I

Worin man erfährt, dass Thérèse verliebt ist und in wen

1

Man sollte erst anschließend leben. Man entscheidet immer zu früh. Ich hätte diesen Typen nie zum Essen einladen dürfen. Eine übereilte Kapitulation mit verheerenden Folgen. Der Druck war freilich gewaltig gewesen. Zäh und unerbittlich versuchte der ganze Stamm, mich zu überzeugen, jeder zog sein Register, ein Bombardement von entsetzlicher Kraft:

»Wie«, brüllte Jérémy, »Thérèse ist verliebt, und du willst ihren Typ nicht sehen?«

»Hab ich nie gesagt.«

Louna legte nach:

»Thérèse hat einen Verehrer gefunden, jemanden, der sich für sie interessiert, ein Phänomen, das so unwahrscheinlich ist wie eine Tulpe auf dem Mars, und dir ist das schnuppe?«

»Ich habe nicht gesagt, dass es mir schnuppe sei.«

»Kein klitzekleines bisschen neugierig, Benjamin?«

Das war Clara, ihre samtene Stimme …

»Was der Freund von Thérèse so im Leben macht, weißt du wenigstens?«, fragte mich le Petit hinter seiner rosa Brille.

Nein, was er wenigstens machte, wusste ich nicht.

»Das ist so einer, der erzählt.«

»Erzählt?«

»Hat Thérèse gesagt.«

Einem Erzähler den Zutritt zu unserem Haushaltswarenladen verwehren hieß, le Petits Wertsystem zu zerstören. Ob mir oder Loussa de Casamance, ob Théo oder dem alten Risson, ob Clément Clément, Thian, Yasmina oder Cissou la Neige, der Kleine war von jeher nur Erzählern begegnet.

»Stimmt es«, fragte ich wenig später Julie, »dass der Thérèsophile Erzähler ist?«

»Ob Erzähler oder Automechaniker«, antwortete Julie, »du kannst ihn dir sowieso nicht vom Leibe halten, also gib besser gleich nach. Lade ihn zum Essen ein.«

Maman war wie üblich irgendwo in Liebe. Sie erfuhr die frohe Botschaft an einem Vormittag gegen zehn Uhr – verhaltenes Knacken von Zwieback, vermutlich saß sie im Bett, ein Frühstückstablett auf den Knien – am Telefon. Sie sagte, was sie immer sagt, wenn eine ihrer Töchter die Besinnung verliert.

»Thérèse verliebt? Aber das ist ja wun-der-voll! Ich wünsche ihr, dass sie so glücklich ist wie ich.«

Und schon hatte sie aufgelegt.

Unnütz, sich in Sachen Frauen bei den Männern Rückendeckung zu holen. Ich konsultierte die Freunde nur der Form halber. Wie nicht anders zu erwarten, vertraten Hadouch, Mo und Simon dieselbe Ansicht:

»Du hattest schon immer Schwierigkeiten damit, dass deine Schwestern sich vögeln lassen, Ben. Du würdest sie am liebsten für dich behalten, das ist deine ›mediterrane‹ Seite, wie ihr Franzosen so schön sagt.«

Der alte Amar nahm die Sache mit dem ihm eigenen friedlichen Fatalismus:

»Inschallah, mein Sohn, was der Frau Wille, das ist der Wille Gottes. Yasmina hat mich gewollt, weil Gott wollte, dass ich Yasmina will. Verstehst du? Unser Geist muss so weit sein wie das göttliche Herz.«

Ich dachte an Stojil. Welchen Rat hätte mir, über unser Schachspiel gebeugt, der alte Stojil gegeben, wenn er nicht vorzeitig gestorben wäre? Womöglich denselben wie damals, als Julie sich die Lust auf Nachwuchs in den Bauch gesetzt hatte:

»Lass Thérèse machen.«

Eine Antwort, die dem ontologischen Lakonismus von Rabbi Razon ziemlich nahe kam:

»Über das Menschengeschlecht entscheiden die Frauen, Benjamin. Selbst Hitler konnte nichts dagegen ausrichten.«

Das bestätigte mir auch Gervaise, die andere Mutter meines Sohnes, die für Julie eingesprungen war, ein heiliges Wesen, das sein Leben den Strichmädchen oben in der Gegend der Rues des Abbesses widmet. Ich war zu ihr in den Kinderladen gegangen, den sie für alle Hurentöchter und -söhne des Viertels aufgemacht hatte. Getaucht in einen Duft nach saurer Milch und neuer Haut, wogte um sie herum die uneheliche Kinderschar. Gervaise ragte aus diesem Gebrodel auf wie ein Fels der Mutterschaft.

»Wenn Thérèse ein Kind machen will, Benjamin, wird sie es machen. Das liegt nun mal in der Natur. Selbst die Professionellen entgehen dem nicht. Schau dich um.«

Ihr Arm beschrieb einen Halbkreis über all die Früchte des liegenden Gewerbes, die ihr am Rockzipfel hingen.

»Wenn schon ich es nicht verhindern kann, wie willst du es da verhindern?«

In einem trotzigen Spiel gegen die Wirklichkeit hatte sie ihren Kinderhort Fruits de la passion genannt. Sie hatte meine Schwester Clara angestellt, die dort jeden Morgen mit Verdun, C’Est Un Ange und Monsieur Malaussène auftauchte – schließlich waren auch sie Früchte der Leidenschaft. Gervaise und Clara regierten diesen Haufen Bankerte mit Milde.

Was Théo betraf, meinen alten Kumpel Théo, der die Männer liebt, so tischte er mir an einem Abend voller Wehmut sein Klagelied auf:

»Was willst du genau? Dass Thérèse ein Mädchen ist, das sich auf Mädchen spezialisiert? In der gleichgeschlechtlichen Liebe gibt es einen Übereinstimmungsfaktor, der auf längere Sicht deprimierend ist, glaub meiner unersättlichen Suche, Ben. Und im Übrigen«, fügte er hinzu, »war Thérèse bei mir, um sich Rat zu holen … dein Handlungsspielraum ist gering.«

»Was hat sie dir gesagt?«

»Was sie gerne dir sagen würde. Aber sie hat Angst vor dir – du bist der Chef. Ich bin die alte Tante, der man alles erzählt und die nichts ausplaudert.«

Meine Arbeit in den Éditions du Talion litt unter der Situation, wie man sich denken kann. Und von der Königin Zabo hatte ich nichts Gutes zu erwarten:

»Gehen Sie mir noch einmal mit Ihrer Familie auf den Geist, Malaussène, und ich setze Ihnen den Stuhl vor die Tür. Endgültig.«

Das gefiel mir nicht.

»Einverstanden, Majestät, ich bin entlassen.«

Hinter der zugeknallten Tür brüllte sie laut, damit ich sie hören konnte:

»Rechnen Sie nicht mit einer Abfindung!«

Im Korridor fragte mich Loussa de Casamance, mein alter Freund Loussa, der senegalesische Fachmann für chinesische Literatur:

»Chengfa, haizi?« (Wieder eine Strafe aufgebrummt bekommen, mein Junge?)

Ich antwortete nur, dass ich diesmal wirklich ginge.

»Wo gai zou le, yilaoyongyi!«

»Das Verb steht am Ende, mein Junge, das habe ich dir schon hundertmal gesagt: yilaoyongyi, wo gai zou le!«

Wieder einmal blieb ich, trotz all der Menschen, die mich umgaben, allein mit einem Problem, das nicht meines war. Worum ging es denn im Grunde? Thérèse Malaussène war verliebt! Meine Thérèse mit ihrer so zerbrechlichen Steifheit! Meine Spiritistin aus Muranoglas. Die so leicht in tausend Scherben gehen konnte … Verliebt! In einer Familie, wo die Liebe seit Stammesgedenken nur Unkittbares hervorgebracht hat! Maman, Clara, Louna, sie wissen es doch. All die Brüche, all die Niederlagen, all die gewaltsam ums Leben Gekommenen, und am Ende von allem all die Waisen! Die Liebe hatte diese Familie mit Leichen gepflastert, auf denen eine sich exponentiell vermehrende Kinderschar tollte, und all diese Frauen waren bereit, wieder von vorn anzufangen, mit frischem Herzen neu zu beginnen und diese plötzliche Röte auf Thérèses eingefallenen Wangen unverzüglich als Anzeichen der Liebe zu erkennen, während ich noch auf eine unschuldige Tuberkulose gehofft hatte.

Man mag davon halten, was man will, aber es ist wahr, ich hatte all meine Hoffnung auf den Kochschen Bazillus gesetzt. Diese rosige Farbe bei meiner so blassen Thérèse, diese ungewohnte Gefühligkeit in ihrer so trockenen Sprache, diese überaus warme Ausstrahlung bei einer so kühlen jungen Frau, diese fiebrige Gedankenverlorenheit, dieser glänzende Blick – es gab dafür nur eine Erklärung: Schwindsucht. Man kann von romantischen Gefühlen die Schwindsucht bekommen, und Thérèse hatte romantische Gefühle zuhauf. Sechs Monate Antibiotika, und alles wäre überstanden.

Ich gab mich dieser Illusion so lange hin, wie ich irgend konnte, dann, eines Abends, beschloss ich, den Dingen ins Gesicht zu sehen. Eine halbe Stunde nach dem Lichtausmachen schlich ich mich ins Kinderzimmer und beugte mich über das Bett meiner Schwester:

»Thérèse, mein Liebling, schläfst du schon?«

Sie starrte mit großen Augen in die Nacht.

»Thérèse, was hast du?«

Sie sagte es mir:

»Ich liebe.«

Ich versuchte mich davonzustehlen.

»Und was?«

Aber sie bekräftigte nur:

»Ich liebe einen Mann.«

Ein Moment der Stille trat ein, die sich verflüchtigte; dann fügte Thérèse noch hinzu:

»Ich würde ihn euch gern vorstellen.«

Und weil ich unverändert schwieg:

»Wann du willst, Benjamin.«

Damit waren sie nun seit drei Tagen zugange: meine Bereitwilligkeit zu erstürmen. Eine Serie von Angriffen. Ich führte einen Grabenkampf, den ich im Vorhinein verloren wusste. Es war Julius der Hund, der schließlich den Sieg errang.

»Und du, was sagst du dazu?«

Er heftete einen Blick auf mich, der keine Diskussion zuließ.

»In Ordnung, wir laden ihn morgen Abend ein.«

Auch Julius der Hund ließ sich gern etwas erzählen.

2

Er erzählte nicht, er zählte. Gelder. Die geflossen waren. Er war Beamter am Rechnungshof. Der Kleine war noch in dem Alter, wo der Gleichklang von Wörtern Hoffnungen nährt; er hörte, was er hören wollte. Aber der Typ war Rechnungsrat, trug einen Dreiteiler und hatte nicht die geringste Lust, irgendetwas zu erzählen. Thérèse stellte ihn uns vor:

»Marie-Colbert de Roberval«, sagte sie. »Er ist Rechnungsrat am Rechnungshof. Oberrechnungsrat erster Klasse«, präzisierte sie mit zuckersüßer Stimme.

Julius der Hund schraubte Marie-Colbert sogleich die Schnauze ins Hinterteil und sah mich verblüfft an: Der hofierende Höfling roch nach nichts.

»Freut mich«, sagte ich.

»Sein Bruder hat sich erhängt«, gab Thérèse bekannt.

Ich weiß nicht, ob es die Mitteilung selbst war oder das Überraschende daran oder der heitere Ton, mit dem Thérèse sie verkündete, jedenfalls fehlte den Reaktionen des Stammes jener Elan, der von echtem Mitgefühl zeugt.

»Mein Gott!«, zwitscherte Théo.

»Ohne Scheiß?«, kam es von Jérémy.

»Mit was?«, fragte le Petit.

»Tut mir leid«, murmelte Louna, ohne dass zu entscheiden war, ob sie den Toten bedauerte, den Überlebenden tröstete oder sich bei diesem für uns entschuldigte.

Clara fotografierte das Paar, das Blitzlicht verscheuchte unser Unbehagen, und während die Polaroidkamera das Foto ausspuckte, wies Thérèse auf uns:

»Meine Familie«, sagte sie.

Kein Zweifel, sie hatte jenes Lächeln der verliebten Frau, die dem geliebten Mann seine liebenswerte künftige Schwiegerfamilie vorstellt.

»Clara nimmt alles auf«, fügte sie hinzu und musste gickern.

»Ich bin sehr erfreut, Sie endlich kennenzulernen«, erwiderte Marie-Colbert.

Es war eine tonlose, jedoch nicht intentionslose Stimme, wobei er all seine Absichten in dem Adverb endlich gebündelt hatte.

Heute weiß ich nicht recht, was ich von diesem Abendessen halten soll. Thérèse hatte darauf bestanden, dass unser Stamm vollzählig daran teilnähme: Théo in der Rolle unserer abwesenden Mutter, Amar in jener des Vaters, den wir nie hatten, Julie in der Eigenschaft einer Gattin, Gervaise als unsere moralische Bürgin, der alte Semelle in seiner Funktion als rentnernder verdienter Handwerker-Großvater, Hadouch, Mo und Simon als Cousins aus der Provinz und Loussa de Casamance als Onkel mit Bildung – falls die Unterhaltung abheben sollte. Clara fuhr auf, was Küche und Keller und die Läden von Belleville nur so hergaben, Jérémy fragte den Rat, »was er denn wem so rät«, und dieser antwortete mit seiner neutralen Stimme, dass er kein Ratgeber sei, eher so etwas wie ein Ratekünstler, Semelle rückte seinen Verdienstorden der Stadt Paris ins rechte Augenlicht und gab zu verstehen, dass er einen Arbeitsorden auch nicht ablehnen würde, Louna lächelte entschuldigend, und Gervaise erkundigte sich höflich, was der Rechnungshof denn so rechne, woraufhin Marie-Colbert zu einer Rede ausholte, an deren Ende besagter Hof als das Kontrollorgan der Organe dastand, dessen strenge und tugendhafte Beamte die Radiergummis zählten, welche seine früheren Kommilitonen von der École Nationale d’Administration, nun Beamte der Organe, gemopst hatten; der Kleine fand, dass Marie-Colbert »gut erzählt«, ich aber bekam von alldem nicht viel mit, weil ich damit beschäftigt war, einen nicht enden wollenden Ersteindruck zu verdauen.

Der Typ war so ellenlang, so kerzengerade und so gut erzogen, dass die Schöße des Jacketts stets und immer von seinem drallen Hintern abstehen würden. Glatt rasiert, wohlgenährt und von idealer Blässe, richtete er auf die Welt einen Blick, der sich weitreichend wollte. Sein Händedruck war fest – Sport und all das hatte gewiss zu seiner Erziehung gehört –, und ich konnte mir gut vorstellen, dass er Musikfreund war, diese Art von Musikfreund, die zu festgesetzter Stunde mit der Unbeugsamkeit eines Metronoms Bach spielt. Die Ärmel seines Jacketts schienen eine Idee zu kurz, und man hätte unmöglich sagen können, ob er glatzköpfig war oder picobello gekämmt.

Spätnachts weckte ich Julie, um sie zu fragen, was sie von ihm dachte.

»Nichts«, antwortete sie, »ein ENA-Abgänger, ein Einmalig Normaler Arsch, nichts weiter.«

Und genau dies bereitete mir Kopfzerbrechen. Wo, zum Teufel, hatte Thérèse ein solches Exemplar an Normalität aufgetan?

»Bei der Arbeit«, gab sie mir zur Antwort, als ich sie danach fragte, »du weißt doch, dass ich nie weggehe!«

Die Arbeit, der Thérèse nachging, war Hellsehen. Sie wahrsagte in einem winzigen tschechischen Wohnwagen, den Hadouch, Mo und Simon ich weiß nicht wo aufgetrieben und auf vier Zementblöcken auf dem Boulevard de Ménilmontant aufgestellt hatten, dort, wo das Ende des Marktes liegt, unterhalb der Mauern des Friedhofs Père-Lachaise. Ob es stürmte, schneite oder hitzebrütete, die ganze Welt stand vor Thérèses Wohnwagen Schlange. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das tipptoppe Haupt von Marie-Colbert aus dieser Menge herausragte.

Bloß log Thérèse nie.

»Mich fragen alle Arten von Menschen um Rat, weißt du, Paris besteht nicht nur aus Belleville!«

Meinetwegen. Doch um auf dieses Essen zurückzukommen: Ich glaube, ich weiß, wo der Hase im Pfeffer lag, weshalb ich mit meinen Gedanken woanders war. Das Polaroidfoto, das Clara von dem Paar geschossen hatte. Sie hatte es neben mich auf die Tischdecke gelegt, bevor sie in die Küche ging, um das Essen zu holen, und es dort vergessen. Ich habe Polaroidaufnahmen nie sonderlich gemocht … diesen gräulichen Nebelschleier und wie er sich langsam verdichtet … diese Gesichter, die aus einer tiefelosen Tiefe auftauchen … diese Spontaneität behauptenden Bilder … diese unkontrollierbare Farbwerdung … schließlich dieses muntere Gedenken einer mir nichts, dir nichts vergangenen Gegenwart … nein, es liegt darin ein chemisches Geheimnis, das mir eine Art Urangst einflößt … vielleicht die Enthüllungsangst vor dem, was mit dem fertig entwickelten Bild zum Vorschein kommt. Ja, ich glaube wirklich, ich habe dieses gottverdammte Abendessen damit zugebracht, darauf zu warten, dass Thérèse und Marie-Colbert aus diesem Quadrat nebliger Gelatine auftauchen. Denn es ließ sich Zeit sich zu verbildlichen, das ideale Paar! Thérèse zeigte sich als Erste. Die Kanten von Thérèse. Wie die ersten Striche einer Skizze, die man aufs Papier wirft. Eine knochig-kantige und etwas gelbliche Thérèse zunächst. Dann die schwindsüchtige Röte ihrer Wangen in einem Gesicht, das noch nicht vorhanden war … der blutrote waagrechte Strich ihres Lächelns – sie hatte zum ersten Mal in ihrem Leben Lippenstift aufgelegt … Doch wem lächelte sie zu? Nicht die geringste Spur von Marie-Colbert. Thérèse setzte sich allein zusammen in einem leeren Raum, aus dem erste Elemente unserer Wohnung hervorzutreten begannen. Aber kein Marie-Colbert. Hatte ich wirklich Angst? Meinte ich, dass Thérèse sich einen Vampir angelacht hatte, der aus einem der Gräber des Père-Lachaise gekrochen war und sich vor ihrem Wohnwagen angestellt hatte, um ihr das Blut auszusaugen? Irgend so etwas muss es gewesen sein, wenn ich davon ausgehe, welche Erleichterung ich empfand, als ich schließlich sah, wie sich die bleiche Masse des Oberrechnungsrats verdichtete … zunächst der tadellose Anzug … dann er selbst in diesem seinem Anzug … und zuletzt das Gesicht, dem das Lächeln meiner Schwester Thérèse galt.

Das gesamte Essen muss damit hingegangen sein, denn das Einzige, woran ich mich erinnern kann, was diesen Abend betrifft, ist Marie-Colberts breites Gesicht, das sich zu mir herabbeugt, nichtssagendes Lächeln, klarer Blick, geflüsterte Worte, während sich der Stamm über die Aufnahme begeistert:

»Ich muss Sie treffen, Benjamin.«

Alle fanden die Ähnlichkeit fantastisch.

»Unter vier Augen«, präzisierte er.

Alle lobten die Echtheit der Farben.

»Morgen, vierzehn Uhr.«

Ein bezauberndes Paar, wirklich!

»Im Hotel Crillon an der Bar, passt Ihnen das?«

Eine vielversprechende Zukunft.

»Dann sprechen wir von der Hochzeit.«

Inhaltsverzeichnis

Kapitel II

Worin Gelegenheit besteht, den Auserwählten näher kennenzulernen, und man erfährt, was von ihm zu halten ist

3

Am nächsten Tag im Goldgepränge des Crillon verkündete mir Punkt vierzehn Uhr Marie-Colbert de Roberval (»nennen Sie mich MC2, Benjamin, so wie wir das unter ENA-Kameraden machen«) – verkündete mir also MC2 seine Absicht, Thérèse binnen Kurzem zu heiraten. Seine beruflichen Pflichten erlaubten ihm nicht, darüber zu diskutieren, er bitte mich nicht um die Hand meiner Schwester, er nehme sie sich einfach. In vierzehn Tagen finde die Hochzeit statt. Und damit basta.

»In der Église Saint-Philippe-du-Roule. Und in Gütergemeinschaft«, führte MC2 aus, während er seinen Kaffee umrührte. »Alles, was mir gehört, wird auch ihr gehören. Was sie betrifft …«

Eine kurze, löffelklimpernde Stille trat ein.

»Sie genügt mir voll und ganz.«

So wurde mir mitgeteilt, dass der Prinz meine Sternguckerin mit oder ohne Taler nahm. (Welch ein Fingerspitzengefühl, mit dem das Geld verrät, was es sich Gefühle kosten lässt!)

»Schließen Sie daraus nicht, dass Thérèse ein Leben als ausgehaltene Frau führen wird, Benjamin. Das entspricht nicht ihrem Temperament.«

Stille. Überzeugender Blick. Abgewogene Worte:

»Ihre Schwester ist eine außergewöhnliche Frau.«

Es war das erste Mal, dass Julius der Hund und ich von Thérèse als Frau reden hörten. Da jedes Kompliment belohnt gehört, vergrub Julius eine vor Zuneigung triefende Schnauze zwischen den schwägerlichen Schenkeln und fegte unsere beiden halb vollen Tassen freudigen Schwanzes vom Tisch. Kaffeeregen, fliegender Zuckerspender, stummes Ballett der Kellnerschaft, tupfende Serviette, halb so schlimm, Platz Julius! Frische Kuchenstücke, dampfender Kaffee, makellose Deckchen, so jetzt können wir den Faden wieder aufnehmen, seien Sie Julius nicht böse, aber ich bitte Sie …

»Thérèse wird ihren Beruf weiter ausüben. Allerdings in Kreisen, die doch etwas mehr …«

Nach welchem Wort suchte er? »Bedeutung«, »Niveau«, »Finanzkraft«, »Hintergrund«, »Einfluss« haben? Plötzlich lenkte er die Unterhaltung auf ein Nebengleis.

»Hat sie Ihnen gesagt, wie wir uns kennengelernt haben?«

Sie hatten sich durch den Erhängten kennengelernt. Den Bruder von Marie-Colbert de Roberval (MC2), durch Charles-Henri de Roberval (CH2), den Erhängten. Eine unglückliche Folge des Berufsethos, dieses Erhängen! Das Ganze kam so: MC2 führt eine Untersuchung über den Arbeitshaushalt eines Ministeriums durch, das einige Jahre zuvor seinem Bruder unterstanden hatte, woraufhin sich CH2 erhängt. Fühlte sich Charles-Henri verdächtigt, sah er sich schon den Richtern zum Fraß vorgeworfen? Hatte er Angst, dass sein Name in den Schlagzeilen mit Schmutz beworfen würde?

»Es handelte sich um eine reine Routineuntersuchung, kann ich Ihnen versichern, weshalb diese Befürchtungen umso absurder waren. Und es zeigte sich, dass Charles-Henri sein Amt einwandfrei geführt hatte.«

Aber bei der Roberval’schen Familie war die Ehre fest mit dem Namen verschweißt, und man hatte einen ausgeprägten Sinn für den öffentlichen Dienst. Eine Familientradition, ja, eben seit Colbert! Das Adels-de, erworben unter Louis XIV., war seit der Revolution in den Dienst der Republik gestellt worden.

»Zwei Jahrhunderte unbestechlichen Jakobinertums, Benjamin, es neigt ein wenig nach rechts, das will ich gern zugeben, wir wählen gewiss nicht im selben Lager, Sie und ich, aber an den Zentralismus, dieses gemeinsame Erbe des Großen Jahrhunderts und der Republik, muss man zuallererst denken, da stimmen wir doch überein?«

Kurz, Charles-Henri erhängt sich. Im Roberval’schen Stadtpalais, 60 Rue Quincampoix, gewissermaßen unter den Füßen des Bruders. Sollte möglicherweise seine, Marie-Colberts, Untersuchung die Ursache hierfür gewesen sein? Das geht MC2 an die Nieren, frisst ihm an der Leber, schlägt ihm auf den Magen, sodass ihm der Schlaf vergeht, der Lebenshunger.

»Das ist das richtige Wort, Thérèse hat mir den Lebenshunger wiedergegeben!«

Was mir noch immer nicht sagt, wie sie sich kennengelernt haben.

»Durch einen früheren Kommilitonen, auch ein ehemaliger Minister.«

Der sie durch wen kannte?

»Durch seinen chinesischen Hausangestellten. Genauer: seinen kantonchinesischen Hausangestellten. Ein armer Teufel aus Ihrem Viertel, dessen Frau sich aus dem Staub gemacht hatte, weshalb er Zweifel an seiner Männlichkeit bekam. Ihre Schwester hat ihm das I-Ging gelegt, und die Dinge sind wieder ins Lot gekommen; das verlorene Schaf ist zurückgekehrt und hat sich am heimischen Herd schwängern lassen.«

»Das I-Ging gelegt?«

»Das ist eine chinesische Art des Wahrsagens, bei der werden Stäbchen geworfen, die sozusagen ein Schriftzeichen bilden. In gewisser Weise ein spirituelles Mikado.«

»Hat Thérèse auch Ihnen das I-Ging gelegt?«

Nein, auf den Rat seines ENA-Kommilitonen hin hatte Marie-Colbert Thérèse Geburtsdatum, -stunde und -ort von Charles-Henri vorgelegt, als wäre es darum gegangen, einem kreuzlebendigen Bruder die Zukunft zu weissagen. Thérèse hatte einen Blick auf die Daten geworfen und Marie-Colbert direkt ins Gesicht geschaut: »Dieser Mann hat sich vor vierzehn Tagen erhängt, er war Ihr Bruder, und Sie fragen sich, ob Sie an seinem Tod schuld sind. Sie sind erschüttert.«

»Wort für Wort, was sie mir gesagt hat, Benjamin.«

Wort für Wort. Was Thérèse mir am selben Abend bescheinigte:

»Das stimmt, Marie-Colbert hätte den Selbstmord von Charles-Henri nicht verhindern können, ich habe nie eine schlechtere Konstellation der Sterne gesehen: Mars und Uranus im achten Haus, stell dir das mal vor, Benjamin! Und obendrein noch in Opposition zu Saturn! Nein, da kam zu viel zusammen, wirklich! Ich hatte alle Mühe, Marie-Colbert zu beruhigen. Er fühlte sich unglaublich schuldig. Er brauchte so dringend Trost … Weißt du, ich denke oft an dich, wenn ich ihn so sehe, Benjamin … er ist derart vernunftorientiert und doch kolossal empfindsam! Du hast ihn also getroffen? War es gut? Erzähl!«

Das Ganze an der Familientafel, wo natürlich niemandem etwas entging.

»Wo habt ihr euch getroffen?«, fragte Clara.

»In der Bar vom Crillon.«

»Öde«, mischte Jérémy sich ein, »die wichtigen Dinge entscheiden sich heutzutage in der Hemingway-Bar.«

»Woher willst du das wissen?«, fragte le Petit.

»Klappe«, empfahl ihm Jérémy.

»Selber«, riet ihm le Petit.

»Ich würde eher sagen, im Café Coste«, berichtigte Théo, der an jenem Abend mit am Tisch saß. »Alles Entscheidende wird momentan im Café Coste geregelt.«

»In der Hemingway-Bar«, beharrte Jérémy, »in der Hemingway-Bar des Ritz.«

»Im Café Coste«, wiederholte Théo, »ich schwörs, seit einem halben Jahr im Café Coste.«

»Schnee von gestern«, versetzte Jérémy.

»Das hängt alles davon ab, was man im Leben machen will«, wagte sich Clara vor. »Was die Fotografie betrifft, zum Beispiel …«

»Trotzdem, ein Treffen im Crillon …« Louna pfiff leise durch die Zähne.

»Mottenkiste«, urteilte Jérémy abschließend.

»Was hat er dir gesagt?« fragte Thérèse. »Wovon habt ihr noch geredet?«

»Von deiner Zukunft, meine Große. Und von der Zukunft der Nation.«

Ja. MC2 hatte sich heißgeredet. Die hellseherischen Fähigkeiten von Thérèse hatten ihn »buchstäblich geplättet«. Mit seiner gleichbleibenden Stimme und dem reglosen langen Körper hatte er den Gipfel des Enthusiasmus erreicht. Wenn man ihn hörte, so hing die Zukunft des ganzen Landes von Thérèse ab. Thérèse verkörperte »die Intuition, ohne die keine Regierung auskommt, das notwendige Korrektiv des blinden Rationalismus«. Sie war »die rechte Hirnhälfte« der Republik, »dieser intuitive Teil des Geistes, der auf skandalöse Weise von unserem Bildungssystem vernachlässigt wird zugunsten eines Rationalismus, der unablässig an seine Grenzen stößt«.

Er redete so, Ehrenwort. Und ohne abzulesen! Ein Lächeln, das jahrhundertealt war, trat in sein Gesicht:

»Und das sagt Ihnen kein anderer als ich, Benjamin, ich, Marie-Colbert de Roberval, in dessen Vor- und Nachnamen hie Ordnung und Autorität, da Maße und Gewichte zusammentreffen!«

(Wenn ichs doch sage, er redete wirklich so …) Im Eifer bestellte er uns zwei Cognacs.

»Tja, ich fing mich wieder, mein Alter! Zehn Minuten in Gegenwart Ihrer Schwester reichten mir, um die Rolle der Seele anzuerkennen. Und man bezichtige mich nicht des Aberglaubens!«