12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

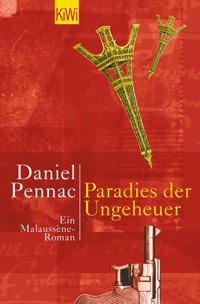

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Benjamin Malaussène Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Eine irre Familie auf aberwitziger Mission — die Malaussènes sind wieder da! Nur ein bisschen älter sind sie geworden, aber noch genauso verrückt wie eh und je. Auf der Suche nach einem Entführungsopfer und nach der Wahrheit oder dem, was sie dafür hält, macht diese Familie Paris unsicher. Benjamin Malaussène, Oberhaupt der Familie, Verlagslektor und professioneller Sündenbock, lebt zurückgezogen im südfranzösischen Vercors, wo er im Auftrag seiner Verlegerin mit dem Personenschutz für einen Enthüllungsautor betraut ist. In Paris wird derweil Georges Lapietà, Ex-Manager eines großen Unternehmens, entführt. Die Entführer verlangen exakt die Summe als Lösegeld, die Lapietà kurz zuvor als goldenen Handschlag erhalten hat. Ganz Frankreich ist alarmiert, hat Lapietà doch zuvor das Unternehmen, dessen Abfindung er kassiert hat, fast ruiniert. Nun beginnt eine fieberhafte und slapstickreiche Suche nach der Wahrheit (im Vercors) und nach Georges Lapietà (in Paris). Und als Benjamin dämmert, dass – natürlich – alles irgendwie mit allem zusammenhängt, ist es schon fast zu spät. Daniel Pennac bleibt sich treu und hat hier einen hinreißend skurril-schrägen Krimi mit Kultpotenzial vorgelegt, voller Situationskomik, falscher und richtiger Fährten, mit vielen Seitenhieben gegen die aktuelle Politik in Frankreich und das postindustrielle Gesellschaftsmodell.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 307

Ähnliche

Daniel Pennac

Der Fall Malaussène Sie haben mich belogen

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Inhaltsverzeichnis

Über Daniel Pennac

Über dieses Buch

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

I Die neuste Nachricht

Hinweis

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

II Ich mag diesen Fall Lapietà nicht

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

III Die wahre Wahrheit

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

IV Die Kleine

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

V Was Lapietà zu sagen hatte

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

VI Der Fall Malaussène

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

VII Ferienende

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

Register

Danksagung

Inhaltsverzeichnis

Auf den ewigen Bengel

Für Alice

und in Erinnerung an

meinen Bruder Bernard,

Pierre Arènes

und Jean Guerrin

Inhaltsverzeichnis

»Ich schreibe wie jemand, der untergeht – also äußerst selten.«

Christian Mounier

Inhaltsverzeichnis

IDie neuste Nachricht

»Hast du schon das Neuste gehört?«

César

Zu den wichtigsten Namen und weiteren Begriffen siehe das Register

1

Lapietà? Georges? Du kennst ihn, er ist einer von diesen Typen, die sich in Vertrauensseligkeiten betten wie ein Hofhund in die Jauchegrube. (Mit dieser schraubigen Bewegung, mit der sie sich von der Schnauze bis zum Schwanz vollsudeln!) Genau so einer ist der. Eine Dreckschleuder. Deshalb kann man auch gleich mit dem anfangen, was er sich ausgedacht hatte. Was ohnehin kein Geheimnisverrat ist, er hat es den Kids damals selber erzählt. Angefangen bei der Akribie, mit der er sich auf die Entgegennahme des Schecks vorbereitet hat. Und seinen guten Gründen, verspätet zu erscheinen: Ich halte alle Karten in der Hand, ich komme zu der Stunde, die ich festsetze, ich kassiere die Kohle, und ab in die Ferien – das hat er der werten Runde zu verstehen geben wollen, den Herren Ménestrier, Ritzman, Vercel und Gonzalès. Wochen, die er auf die sorgfältige Auswahl seiner Verkleidung verwendet hat. Ariana, Bermudas? Bermudas und Flip-Flops? Was meinst du, wie die dann aus der Wäsche gucken? Und dazu Angelrute? Tuc, sieh zu, dass du mir eine Angelrute auftreibst! Möglichst altmodisch, aus Bambus, so ein chaplinmäßiges Ding. Ha, das Bild, wie sie auf glühenden Kohlen dasitzen mit dem Scheck, der ihnen ans Eingemachte ging, wie sie in der holzgetäfelten Stille des Konferenzraums von einer Backe auf die andere rutschen und pausenlos ihre Meinung über ihn, Georges Lapietà, durchkauen, aber lautlos, vier zusammengekniffene Münder, weil ein und dasselbe Scheckheft alle vier am Wickel hatte. Hör auf, dich aufzuplustern, Georges, du kommst noch zu spät. Eben, Ariana, das ist ja gerade der Clou. Ha, die Stille, während sie warten! Das Klirren der Löffelchen in den Tassen, wo der Zucker sich nicht auflösen will. Ihre zwischen den Armbanduhren und der Tür des Konferenzraums hin und her gehenden Blicke. Ihre abgewürgten Gespräche, und er, der nicht kommt. Ariana, lass Liouchka uns doch noch ein Käffchen machen, ja? Er hatte verlangt, dass alle vier anwesend wären, unabdingbare Voraussetzung. Alle vier oder Pressekonferenz, sie hatten die Wahl. Und warum keine Pressekonferenz? Ja, warum eigentlich nicht? Na, weil er dann öffentlich erläutert hätte, woraus der Scheck sich zusammensetzt! Weil er den Journalisten das Rezept für gutes Einvernehmen gesteckt hätte. Lieber nicht? Dann nicht. Auch er strebte nach stillerem Genuss. Bei dieser Scheckübergabe wollte er ihre vier Visagen für sich allein haben. Er wollte ihren vierfachen Handschlag. Und zwar fest! Viermal fester Händedruck. Er war imstande, einem einen zweiten abzunötigen. Für so was war er bekannt. Und wenn er auch den zweiten für ungenügend hielt, konnte er einem öffentlich und klangvoll einen Wangenkuss aufschmatzen, dass ein fotoempfindlicher Fleck zurückblieb wie eine silbrige Schneckenspur. Diskretion bei der Scheckübergabe, aber Offenheit im Blick. Keine Hintergedanken zwischen uns. Fünf gute Kerle, die die Spielregeln genau kennen. Und die sicherlich irgendwann erneut zusammenarbeiten. Doch, doch, Sie werden sehen. Ha, und noch etwas! Ihnen eine Geruchserinnerung mitgeben. Damit sie in der Wolke seines Aftershaves wieder an ihre Geschäfte gehen! Also doch kein Händedruck! Lieber eine kräftige Umarmung! Ein Abraço brasileiro, Brust an Brust den Rücken wuchtig beklopfen. Anschließend wären ihre vier Anzüge reif für die Flammen. Tuc, beschaff mir das … das unvergesslichste Aftershave, so ein … sirupartiges … zuckriges … das aller… aller-, allervulgärste … das sich einnistet in seiner Vulgarität … Aber ich hab dich ja erzogen, du weißt, was die darunter verstehen … du kennst ihre Vorstellung von Vulgarität … Ja! Und füll mir damit die Badewanne.

Wochen der Vorbereitung. Und jetzt noch ein letztes Käffchen. Georges, hör mit dem Kaffeetrinken auf, fahr jetzt besser, wirklich! Und verschwinde noch mal, ehe du losfährst, das ist vernünftiger. Ariana, ich schwör dir, es brennt nicht, sie haben Zeit … Und das Pinkeln hebe ich mir auf, bis ich zurück bin, dann ist es schöner.

Was den Wagen betraf, war die Sache seit Langem geregelt. Nein, nicht der Aston Martin, und kein Chauffeur! Bermudas, Angelrute … Tuc, leihst du mir deine Karre? Nett von dir. Ich geb dir eine Woche, um sie ordentlich einzusauen. Auftritt im Wagen des Sohnes. Ein Sohn, der dem Vater nichts zu verdanken haben will, besitzt zwangsläufig ein eher pittoreskes Gefährt. Zumindest aus Sicht dessen, der durch die Vorhänge eines Renaissance-Fensters beobachtet, wie Sie auf einem Ehrenhof vorfahren.

Und damit wären wir schon mittendrin. Georges Lapietà in dem asthmatischen Clio, eine doch einigermaßen lächerliche Erscheinung mit seinen Bermudas, seiner altmodischen Angelrute und seinem Aftershave, mit diesem Spielzeugauto, dessen Scheiben nicht mehr aufgehen, und dieser Lust zu schockieren, die ihn nie loslassen wird … Der Spott … Ein echter Bandwurm, erworben in frühester Kindheit … Und doch ein verdammt seriöser Mann. Immerhin eine der fünfzehn dicksten Brieftaschen Europas!

»Du und deine Schelmenstücke«, sagte Tuc, »du bist ein Oxymoron, Papa, ja, ein Oxymoron.«

Erziehen Sie Ihre Kinder, und Sie werden von ihnen fein säuberlich etikettiert. Obwohl, was das angeht … Tuc … Diesen Spitznamen hatte sein Sohn von ihm verpasst bekommen, als er sah, wie sein Junge dem Personal half, kaum dass er stehen konnte, wie er aus heiterem Himmel sein Bett machte, den Tisch abräumte, ohne dass man ihn dazu aufforderte, wie er Kleinigkeiten reparierte oder wieder auffand, was andere im Haus verlegt hatten, kurz, wie er sich gemeinnütziger Arbeit hingab, TUC, Travaux d’Utilité Collective. Das Akronym blieb an ihm haften. Ariana fand es süß. Sie zog Tuc all diesen der Rührseligkeit entsprungenen doppelsilbigen Mimi, Chouchou, Titi oder Zozo vor. Travaux d’Utilité Collective … So Georges Lapietàs Gedanken an diesem Montagmorgen in der Rue des Archers, als ein Umzugslastwagen ihm die Weiterfahrt versperrt, dessen Fahrer ihm per Handzeichen zu verstehen gibt, dass es noch zwei Minuten dauert. Wodurch sich Lapietàs Verspätung weiter vergrößert, aber Unterstützung hat er nie gebraucht. Und weil er es plötzlich eilig hat, will er aussteigen, doch da taucht die Kleine auf.

Den Schaber in der einen, das Putzmittel in der anderen Hand, beugt sie sich über ihn, um Tucs Windschutzscheibe zu reinigen. Normalerweise hätte er das nicht geduldet, aber sie war mit ihren Brüsten gekommen. Mit Brüsten! Mit Brüsten, heilige Jungfrau Maria! Eins ist klar, dass er nie erschütterndere gesehen hatte, als diese heute hier. Fürwahr, nie! Zwei Erscheinungen, sogleich wieder verschwunden, da der Schaum jetzt die ganze Windschutzscheibe bedeckt. Er wartet auf die erste Schaberspur, hofft auf die Wiederauferstehung dieses Busens, wie man der eigenen Haut entgegenwartet, wenn der Rasierer über sie hinwegfährt. Aber kein Schaber. Nur Weiß. Weiß auch im Rückspiegel – kein Heckfenster mehr –, und Weiß auf den Seitenscheiben. Man könnte meinen, Schlagsahne. Unter Schnee begraben, wie in einem Wintermärchen. Dann dieser Ruck. Und die Wagenschnauze, die höhersteigt. Herr im Himmel, werde ich abgeschleppt? Sein Fuß, der vergeblich die Bremse durchtritt. Seine linke Hand, die am Türgriff reißt. Verriegelt. Die Beifahrertür auch. Der Clio, der unterm Knirschen einer gut geölten Winde eine Rampe hinaufkriecht, während die Gelenke seiner ums Lenkrad gekrallten Finger weiß werden und ein Bedürfnis zu schreien in ihm aufsteigt. Das aber von einer plötzlichen Lähmung besiegt wird … schlafen, sagt er sich … schlafen … das ist jetzt nicht der richtige …

2

Ich, Benjamin Malaussène, wette, dass Sie, egal wer Sie sind, wo Sie sich verkrochen haben und wie gleichgültig Sie den Dingen dieser Welt gegenüberstehen, es, so wie die Zeiten heute sind, nicht schaffen, die jüngste, eben veröffentlichte, wirklich neuste Nachricht zu ignorieren, die ganz Frankreich die Zunge lösen und die sozialen Netzwerke summen lassen wird. Wählen Sie den tiefsten Hochsommer, bringen Sie Ihren Nachwuchs auf allen Erdteilen unter, lassen Sie Ihre Gefährtin (Julie, die Journalistin mit der Löwinnenmähne und den märchenhaften Brüsten) den Recherchen nachgehen, die ihr wichtig sind, überlassen Sie Ihr Handy einem Liebhaber des Tontaubenschießens, ziehen Sie sich tausend Meilen von jeder Stadt zurück, hierherauf, auf das Dach des Vercors’, nach Font d’Urle, zweitausend Meter über allem, nehmen Sie sich einen wortkargen Freund – Robert zum Beispiel, ein Meister der Verschwiegenheit –, gehen Sie, wie alljährlich, mit ihm in die Heidelbeeren, suchen Sie in Ruhe und Stille die Sträucher ab, füllen Sie, möglichst ohne zu denken, ja ohne zu träumen, Ihre Eimer, kurz, arbeiten Sie mit größter Sorgfalt an den Voraussetzungen für Ihre innere Ausgeglichenheit, tja, selbst da, im tiefsten Nirgendwo, während Sie ganz in sich selbst aufgelöst sind, werden Sie die neuste Nachricht nicht daran hindern, Ihnen ins Ohr zu krachen wie ein Böller am 14. Juli!

Dafür genügt es, dass ein noch einigermaßen junger Schlittenhund sein Gehöft verlässt, dass er Sie erblickt, die hundert Meter, die Sie beide trennen, zurücklegt, den Bauch flach am Boden, dass er, angetrieben von dem atavistischen Bedürfnis nach Zärtlichkeit, welches dieser zu Hundeeinsamkeit unfähigen Rasse eigen ist, Sie mit weit heraushängender Zunge anspringt, dabei Ihren Eimer mit Heidelbeeren umstößt, in einem irren Gehopse dessen Inhalt zerwirbelt und, so der Marmeladenherstellung vorgreifend, unter seinen Pfoten fünf Stunden Pflückarbeit püriert, dass in diesem Augenblick ein verlorenes Schaf zu blöken beginnt und besagter Husky erstarrt und unvermittelt der Wolf in ihm die Ohren aufstellt, dass Sie sich sagen, ich muss das Schaf beschützen, damit sich Hirte und Hundebesitzer nicht gegenseitig umbringen, weshalb Sie Ihren Gürtel aus den Schlaufen ziehen und daraus eine Leine improvisieren, mit der Sie den Hund zu seinem Gehöft zurückbringen, wo Sie auf seinen (im Übrigen weder sonderlich beunruhigten noch sonderlich dankbaren) Herrn stoßen, eine Kaskade aus grünspanfarbenen Dreadlocks, und dass dieser Hundeherr, der vor fünfzehn Jahren den Kram hingeschmissen hat, um sich hier oben zu verlieren, der so unkommunikativ ist wie kein Zweiter unter sämtlichen Binnenflüchtlingen und der allem, was außerhalb seines Blickfelds liegt, ferner steht denn jeder Zweite, dass dieser unscheinbare Hundebesitzer Ihnen, ohne Sie richtig anzusehen, weil damit befasst, die Tüte mit gutem Gras, welches ihm den Tabak ersetzt, vor der aufkommenden Tramontana zu schützen, mit kaum hörbarer Stimme sagt:

»Hast du schon das Neuste gehört?«

Und dass er, ehe Sie Zeit haben, ihm zu entgegnen, das Neuste deprimiere Sie, es Ihnen serviert, während er das Streichholz an seinen Joint hält:

»Georges Lapietà ist entführt worden.«

Neuste Nachrichten zeichnen sich dadurch aus, dass man sie, kaum gehört, schon weitergibt. Immer. Sogar ich. Im vorliegenden Fall an Robert, der mit der Bergung der Heidelbeeren befasst ist.

»Hat dich wirklich gemocht, der Hund.«

Mehr fällt ihm dazu nicht ein.

Eine ganze Weile später, unmittelbar bevor er mich zu Hause absetzt, noch dies:

»Stell dir doch mal Lapietà bei dir im Keller vor! Die werden schon noch ganz schön genervt sein, die Ärmsten.«

»Robert, wie viel Uhr ist es?«

Er sagt es mir. Es ist die Zeit für mein Date mit Maracuja.

»Ich muss Sumatra anrufen.«

»Gib Sumatra einen Kuss von mir.«

Maracuja auf Sumatra, C’Est Un Ange in Mali und Monsieur Malaussène im Nordosten Brasiliens. Mara, Mosma und Sept, jeder in einer anderen Ecke der Welt. Früher hat man die Kinder für die Ferien bei der Oma abgeliefert oder in einer Ferienkolonie oder, wenn sie nicht genug gepaukt hatten, hinter den Kerkermauern einer Abiturientenschmiede. Seit rund fünfzehn Jahren ist für die großen Ferien die Wohltätigkeit zuständig. Diverse NGOs. Bis zur anderen Seite des Globus. Mara, Mosma und Sept lindern ehrenamtlich das Los von Mensch und Tier. Unentgeltlich. Und sie machen das gern. Und kennen keine Angst. Keine Sorge, Ben, wir skypen (haben tatsächlich zusammengelegt, die drei, und mir einen skypefähigen Rechner gekauft), dann kannst du uns sehen! Aber denk an die Zeitzonen, du musst die Uhrzeiten einhalten. Frag Julie, wenn du nicht zurechtkommst. Und wenn du kein Netz kriegst, geh zu Robert. Komm, hab keine Angst, was soll uns schon passieren? Wir sind keine Kinder mehr! Hast du vergessen, dass du uns hast aufwachsen sehen? So lauten ihre Argumente. Unterfüttert mit tausenderlei unerschütterlichen Prinzipien. Mara, auf der Schwelle zu ihrem siebzehnten Lebensjahr und mit diesem Grundton der Gewissheit in der Stimme, den sie von Thérèse hat: Tonton, nach allem was wir geraubt haben, müssen wir ein bisschen was zurückgeben. Da hat Mama recht. Außerdem muss man sich der Welt öffnen.

Sie halten mich für ein klein wenig sesshaft und gänzlich neugierlos. Auch für ein bisschen ängstlich und nicht besonders großherzig. Für jemanden, der die Welt hinter sich gelassen hat, ohne irgendwo gewesen zu sein.

C’est un ange: Tonton, nur weil du in deiner Jugend all den Schlamassel erlebt hast, kannst du uns nicht unter Hausarrest stellen!

Ich: Sept, du bist zu engelhaft, um dich in afrikanischen Gefilden herumzutreiben, die Kämpfer für den wahren Glauben werden dir die Kehle durchschneiden!

C’est un ange: Sehr unwahrscheinlich, Tonton, diese Gegenden werden wesentlich weniger aufgesucht als ein Le-Monde-Artikel. Man läuft sich kaum über den Weg.

Und Monsieur Malaussène, mein eigener Sohn, im tiefsten Brasilien.

Monsieur Malaussène: Hör auf, den Papa zu spielen, alter Schwede, ich bin flügge. Komm mich besuchen, wenn du magst! Wir bohren hier Brunnen für die Durstigen.

Ich: Mosma, seit wie Langem bist du mich nicht mehr im Vercors besuchen gekommen?

Monsieur Malaussène: Seit ich mich dort langweile, eine lange Weile schon. Ich verrat dir was: Als wir nicht mehr klein waren, haben Sept, Mara, Verdun und ich geknobelt, wer sich zu euch in die Berge aufmacht.

Ich: Gekommen sind immer Verdun und Sept.

Monsieur Malaussène: Weil wir getrickst haben! Verdun war es gleich, ob der Vercors oder ein anderer Ort, du kennst sie … Und C’Est Un Ange ist ihr überallhin gefolgt. Sie war seine Lieblingstante!

Das sind die Dinge, über die wir skypen. Wobei ich meine Antworten sorgfältig abwäge. Mara nicht sagen, dass es selbstverständlich gut ist, doch, die Orang-Utans in ihren bedrohten Dschungeln zu schützen, aber dass nichts die Abholzungsmaschine stoppt. Und keinem sagen, dass es sich heutzutage bei jemandem, der in eine unserer Elitehochschulen aufgenommen werden will (oder in Oxford, Berkeley, Harvard, Cambridge, Stanford), gut macht, wenn in seinem Curriculum Vitae ein loskaufendes NGO-Engagement steht, dass sogar die Queen ihre Enkel losschickt, sich in diesem Bad zu verjüngen. Nichts dergleichen sagen. Zuhören, die Jugend nicht entmutigen. Schließlich ist jetzt sie an der Reihe. Ihnen den vollen Genuss ihrer Illusionen lassen, ohne ihnen zu sagen, dass diese nichts als Gewürzkräuter auf dem großen Finanzhack sind.

Klingeling.

Monsieur Malaussène.

In dem Brunnen, den er mit seiner Crew in einem entlegenen Winkel des Sertão bohrt, ist er auf zu harten Grund gestoßen.

Monsieur Malaussène: Eine Basaltschicht, alter Schwede. Wir werden sprengen müssen! Morgen geh ich runter und bring das Dynamit an. Jetzt kannst du Angst um deinen einzigsten Sohn haben!

(In meiner Erinnerung hat Mosma mich von jeher mit alter Schwede bedacht. »Du weißt genau, dass du nie altern wirst, alter Schwede!«)

Ich: Mein einziger Sohn bist du, Mosma, und einzigste kenne ich viele.

Monsieur Malaussène nicht sagen, dass er die Brunnen im Sertão gewiss mit dem heimlichen Segen irgendeines Latifundienbesitzers bohrt, der sich später damit brüsten wird, weil er Gouverneur werden will, und hat er erst seine Sinecure, wird der gute Mann die aufmüpfigen Bauern in genau diesen Brunnen jagen. Und einen soliden Deckel draufsetzen.

Das sind die Dinge, die die Kinder erzählen und zu denen ich schweige, wenn ich nachts zu der Stunde, da bei ihnen die Bildschirme angehen, aufstehe. Es erinnert mich an die Zeit ihrer Kindheit, als Maman, Clara, Thérèse, Julie und Gervaise, wenn sie Dringlicheres zu tun hatten, mir die Kids anvertrauten, damit ich sie in den Schlaf erzähle. Und sie mich daraus aufwecken: Fläschchen, Durchfall zur Unzeit, unaufschiebbare Geständnisse, atemberaubende Träume und luftabschnürende Albträume …

Im Grunde ändert sich nichts.

Und das ermüdet.

Gehen wir zu Bett und schlafen wir.

Schlafen …

Kein ehrgeizigeres Projekt hier, wenn des Nachts der Wind tobt. Nächtlicher Angriff sämtlicher vertacomicorischer Wildschweine, die Böen werden zu Hauerstößen, die Fensterscheiben klirren hinter den geschlossenen Läden, alles knarrt, quietscht, klappert, pfeift, Les Rochas ächzt und jammert …

Wie lange schon hält dieses Haus stand?

Antwort von Julie, die zwischen unsere Laken gleitet:

»Seit anderthalb Jahrhunderten, Benjamin. Seit 1882, um genau zu sein.«

Worauf sie mich, während sie sich an mich schmiegt, fragt:

»Hast du schon das Neuste gehört?«

Nicht alles, und das Radio hätte sich am folgenden Tag unter dem Druck der neusten Nachricht selbst eingeschaltet. Ein einziges Thema auf allen Kanälen: die Entführung von Georges Lapietà. Wer? Wie? Weshalb? Wo und wohin? In der Tat braucht man, um sich im Dickicht der Mutmaßungen zu verlieren, bloß eine Liste derer zu erstellen, mit denen Georges Lapietà es sich durch die Ausübung seiner zahllosen Ämter verscherzt hat. Angefangen bei den achttausenddreihundertundzwei von ihm vor die Tür gesetzten Beschäftigten der LAVA-Gruppe, deren Filialen jüngst von ihm dichtgemacht wurden, nachdem er sie mit dem hochheiligen Versprechen, die Arbeitsplätze nicht anzutasten, zum symbolischen Euro gekauft hatte.

»Sehe ich wie ein Blutsauger aus?«

(Der Canard Enchaîné hatte diesen Satz mit einer Karikatur verewigt, auf der ein zeckenhaft aufgeblähter Lapietà mit Strohhalm kleine Menschlein aufsaugt.)

Und dieser andere Ausspruch von Lapietà, nachdem er die Filialen dichtgemacht hatte:

»Ja und? Ich bin auch freigesetzt! Wir sind in dieser Sache alle dasselbe Risiko eingegangen: das Risiko, das Leben heißt!«

Nur, dass auf Georges Lapietà am Ende des von ihm eingegangenen Risikos einer dieser Rettungsschirme wartete, die die Landung ein wenig abfedern: 22 807 204 Euro. So die Höhe des Schecks, wie gerade verlautbart wurde. Bis dato hatte der Verwaltungsrat »nicht geglaubt, in dieser Sache kommunizieren zu müssen«. Zweiundzwanzig Millionen achthundertundsiebentausend zweihundertundvier Euro! Warum auf den Euro genau? Damit alles einwandfrei aussieht, nehme ich an. Lapietà war gerade auf dem Weg, seinen Scheck entgegenzunehmen, als er von der Bildfläche verschwand. Es trifft allerdings auch zu, dass er an jenem Tag drei Stunden später vor dem Untersuchungsrichter hätte erscheinen sollen, genauer: vor der Richterin Talvern (meine Schwester, nebenbei gesagt, niemand anders als Verdun Malaussène, inzwischen verheiratete Talvern und Untersuchungsrichterin. Ja, die Zeit vergeht …). Kann Lapietàs Verschwinden hiermit in Verbindung stehen? War Lapietà versucht, sich den Ermittlungen der stummen Richterin zu entziehen? Nein, das wäre zu sehr »auf Frontalkurs«. Debattiert wird zurzeit all dies: Lapietà und das Heer der von ihm Verschaukelten, Lapietà und die Finanzwelt, Lapietà und die Politik, Lapietà und der Fußball, Lapietà und sein Charisma, Lapietà und sein Duell mit der Richterin Talvern … Denn es ist die Stunde der Analysen und Kommentare, alles, was sich Experte nennt, tritt aus dem Schatten ins Talkrunden-Licht.

Knack.

Kein Radio mehr.

Schweigen im Äther.

Schweigen in unserem Zimmer.

Der Wind hat sich gelegt.

Diese vollkommene Stille des Vercors’, wenn der Wind die Waffen streckt … Diese Reglosigkeit der Luft, von den Menschen hier »das Wachen« genannt, la veille.

Wohin sind in diesem Jahr die Vögel verschwunden?

Ab in die Küche.

Kaffee, aber nicht au lait.

Einen türkischen.

Den Schaum dreimal aufsteigen lassen. Und dreimal ihn sich setzen lassen. Als Teenager stürzte Thérèse, wenn der Mokka getrunken war, die Tasse um und las in der Lava des Satzes unsere Zukunft.

Frage von Julie, die in der Küche erscheint:

»Was machst du heute?«

»Wo sind die Vögel hin, Julie?«

»Fort in den Süden, schätze ich. Gibts noch Kaffee?«

»Nicht alle Vögel sind Zugvögel!«

»Melancholisch, Benjamin?«

»Ratlos.«

»…«

»Ratlos und auf dem Quivive.«

»Und was machst du heute?«

»Alceste Essen bringen.«

»Aha …«

»Zum letzten Mal. Ich glaube, er ist fast fertig.«

3

Alceste Essen zu bringen bedeutet für mich, tief in den Wald des Süd-Vercors’ hineinzuwandern mit einem 15-Kilo-Sack auf dem Rücken, während vor mir Julius der Hund einhertrottet.

Natürlich ist es nicht der Julius von damals, ja nicht einmal mehr sein Nachfolger, sondern schon der übernächste. Dritte Generation.

Der Tod von Julius (dem ersten) brachte den Malaussène-Stamm an den Rand des kollektiven Suizids. Julius der Hund war so vielen Gefahren entronnen und hatte so viele epileptische Anfälle überlebt, dass wir ihn schließlich für unsterblich hielten. Aber eines Tages fanden Julie und ich unseren Hund morgens vor der Fensterscheibe hockend, als wäre er dort vor ewigen Zeiten hingestellt worden. Nachtsüber versteinert. Er fühlte sich hart an, klang hohl. Nicht das kleinste Zucken. Mehr als tot. Eine ausgestopfte Reliquie, ohne Flöhe, ohne Sabber, ohne Geruch und ohne Ziel. Julius der Hund lebte nicht mehr. Mit dem Sensenmann waren wir, weiß Gott, vertraut, und bestens! Wir hatten eine Menge Leute sterben sehen! Uns nahestehende! Tränentreibende Verluste! Aber Julius, der an jenem Morgen für immer über Paris hockte, das war – wie soll ich sagen? – unser absoluter Tod.

Wir beerdigten Julius den Hund auf dem Friedhof Père-Lachaise (heimlich, versteht sich), im selben Gräberfeld wie Auguste Comte, zu Füßen jenes L’Humanité genannten Denkmals, denn, so Jérémy, »als Weltbürger gehört Julius dort einfach hin!«.

Amen.

Danach haben wir ihn sofort ersetzt.

Durch seine Kopie.

Nach Meinung von Le Petit (diesem mich inzwischen um mehr als einen Kopf überragenden »Kleinen«) hatte Julius sich ausreichend stark über ganz Belleville verbreitet, dass wir eine Replik fänden. Sein genetischer Pfotenabdruck würde Zweifel erst gar nicht aufkommen lassen. Tatsächlich hatten Jérémy und Le Petit binnen Kurzem drei unverkennbare Nachfolger ausgewählt, drei Juliusse, die ihnen bereitwillig bis zu unserem Domizil folgten, um die Aufnahmeprüfung abzulegen. Als Sieger ging der Julius hervor, der sich von uns allen beschnüffeln ließ, ohne zu knurren, ohne die Ohren anzulegen, ohne sich zu ducken, ohne den Schwanz einzuziehen, und der das Ende der Prüfung abwartete wie unsereins die Zollkontrolle, wenn wir nichts zu verbergen haben. Unsere Wahl fiel auf ihn, weil auch Julius den Ersten nichts erstaunt hatte. Unserer Liebe entrissen wurde er acht Jahre später durch einen LKW, der ihn nicht überraschte. Den nächsten Julius, jenen, der im Moment auf dem Weg zu Alcestes Versteck vor mir einhertrottet, heuerte Maracuja an. Wäre ich nur ansatzweise gläubig, würde ich an eine Wiederauferstehung glauben. Denn der Julius, der mich da heute Morgen mit diesem uns die Bahn freifegenden Geruch und einem Hüftschwung, als folgte der letzte Waggon dem ersten nicht ganz freiwillig, zum südvertacomicorischen Wald geleitet – dieser Julius ist, daran kann kein Zweifel bestehen, schon immer mein Julius, von Anbeginn an.

Jedes Mal, wenn ich die Grenze zwischen Feld und Wald des Südvercors’ erreiche, schaue ich ein letztes Mal zurück auf den Norden.

»Setzen wir uns ein Weilchen, Julius?«

Die unermesslich weite und stille Aussicht auf das gesamte Bergmassiv hat aus mir, einem Menschen des Asphalts und der Dezibel, einen Liebhaber der Stille, des Himmels und des Gesteins gemacht. Julie und ich haben den Kleinen, während sie heranwuchsen, Jahr für Jahr diese Landschaft geboten. Unbegrenzte Weite ist der Kindheit, der noch die Ewigkeit innewohnt, angemessen. Ferien in über tausend Metern Höhe und mehr als achtzig Kilometer von jeder Stadt entfernt bedeuten, dass man dem Träumen auf die Sprünge hilft und den Märchen Tür und Tor öffnet, du redest mit dem Wind, lauschst der Nacht, kommst mit den Tieren ins Gespräch, gibst den Wolken, Sternen, Blumen, Kräutern, Insekten, Bäumen Namen. Es bedeutet, der Langeweile ihre Existenz und ihre Dauer zuzugestehen.

»Wir langweilen uns gut zusammen«, sagte Mara, die Stürmischste von allen. »Morgen gehn wir noch mal zur Tierhütte, Tonton, einverstanden?«

Die Tierhütte war ein sich zwischen zwei Buchen versteckender Hochsitz an einer Lichtung, auf dem Maracuja, C’Est Un Ange, Verdun und Monsieur Malaussène ihre Tage und die Vollmondnächte damit verbrachten, das Leben der Tiere zu beobachten.

MOSMA: Mann, heut Nacht war da ein Hirsch, alter Schwede, der hat drei rangenommen! Ein Ding hatte der … Ist Mara nicht ein bisschen zu klein für …

Waren es die Weichteile des Hirsches? Mara erklärte schon nach den ersten Nächten in der Hütte: »Wenn ich groß bin, werde ich Wildtierveterinärin.« Weshalb sie jetzt in dieser »Tier-NGO« aktiv ist.

SEPT: Die Walnüsse, die wir den Wildschweinen gegeben haben, weißt du was, Ben?! Die brechen die beiden Schalenhälften auf und knabbern sie leer, ohne sie kaputt zu machen!

MARA: Tonton, Verdun hat einen verletzten Bussard gefunden. Kuck ma!

Einen Bussard, dem Verdun den Flügel schiente und durch Mund-zu-Schnabel-Fütterung so päppelte, dass das Tier sie nach seiner Wiederherstellung nicht verlassen wollte. Jahrelang waren Verdun und ihr Bussard so unzertrennlich, wie sie als Baby und der selige Inspektor Van Thian es gewesen waren. Wie einst Van Thian sie, trug Verdun den Bussard im Lederkoppel herum. Die junge Frau und der Vogel blickten der Welt ins Gesicht. Mit identischem Blick. Einem Blick, der die Welt einschüchterte. Die Mitglieder sämtlicher Prüfungs- und Auswahlkommissionen inbegriffen.

Dann kam der Sommer, in dem Verdun und ihr Bussard allein in den Vercors hinauffuhren. C’Est Un Ange hatte seine junge Tante seiner ersten Liebe geopfert – nichts, was Verdun erschüttert hätte: Eine neue Phase in Septs Leben, daran war nichts Tragisches. Sie selbst war, als C’Est Un Ange in die Welt flutschte, mit einem Satz Thians Armen entsprungen, um ihren seraphischen Neffen in Empfang zu nehmen. Siebzehn Jahre lang war Verdun seine unerschütterliche Beschützerin. Dann hatte der Engel seine eigenen Flügel gebraucht.

Von da an streiften Verdun, Julius, der Bussard und ich allein durch die Wälder des Südens. (Julie war natürlich irgendwo anders.) Verdun bat mich, ihr die Gesetzesparagrafen abzuhören.

Dann starb der Bussard. (Eine Bande von Krähen …)

Dann begegnete Verdun selbst der Liebe.

Und so findet unsereins sich allein wieder auf weiter Flur.

»Na, Malaussène, erliegt Er dem Ruf der Wüste?«

Ich kenne diese Stimme.

»Die Welt wäre schön, wäre sie leer, das ist es doch, was Sie sich gerade sagen?«

Eine dieser Predigerstimmen, die davon träumen, kathedralische Räume zu füllen.

»Wahrer Mut, Malaussène, besteht darin, ins Tal hinabzusteigen. Sich die Menschen anzutun, das ist das absolute Opfer!«

Überflüssig, mich umzuwenden:

»Keine Predigten, Alceste, wir sind allein. Gehen wir lieber, im Leben wartet noch anderes auf mich außer Ihnen.«

Ich erhebe mich, setze den Rucksack wieder auf und mache die ersten Schritte auf den Wald zu.

»Ohne den Hund«, sagt Alceste.

Er zeigt auf Julius.

»Ich will ihn nicht bei mir sehen. Nach jedem seiner Besuche muss ich die Lichtung lüften. Sagen Sie ihm, dass er hier auf uns warten soll.«

Julius, der verstanden hat, nimmt Platz, um zu warten.

»Ohne die verdammten Krücken würde ich den Rucksack selber tragen. Sie haben nichts vergessen?«

»Schauen Sie nachher alles durch.«

»Schlecht gelaunt, Malaussène?«

»Nein, ich war ganz guter Stimmung.«

Ich bahne mir einen Weg durchs Unterholz zu der Lichtung von Alceste, ohne darauf zu achten, ob er hinterherkommt. Seine Kopfstimme folgt mir in nicht allzu großem Abstand.

»Malaussène, ich weiß, dass ich Ihnen auf den Keks gehe, aber vergessen Sie nicht, dass ich auch Ihr Einkommen bin. An dem Tag, an dem Sie den Éditions du Talion so viel einbringen wie ich, können Sie Ihre Genervtheitstantiemen einfordern. Bis dahin aber bitte ich Sie nur um eins: verstecken Sie mich, damit meine bezaubernden Brüder und Schwestern mich nicht noch übler zurichten; verhätscheln Sie mich, und liefern Sie am Ende mein Manuskript ab. Mehr verlange ich nicht. Im Übrigen sind Sie bald erlöst, ich bin fast fertig. Ich muss nur noch einen Anfang finden, den richtigen Auftakt. Und das kann nicht mehr lange dauern, weil mir Ihr Wald zum Hals heraushängt. Der Wunsch nach Stille, den mir Ihre Chefin aufzwingt, setzt mir allmählich zu.«

Im Gehen lasse ich die Äste zurückpeitschen. Alceste weicht ihnen aus, so gut er kann. Und ich denke an die Reine Zabo, meine heilige Patronin in den Éditions du Talion. Die Anweisungen, die sie mir bei unserem letzten Briefing in Bezug auf Alceste gegeben hatte, waren überklar:

»Verstecken Sie Alceste, Benjamin, spendieren Sie ihm einen Sommer in den Wäldern des Vercors’, bringen Sie ihm zu essen, und sorgen Sie für seine Sicherheit, ohne ihn bei der Arbeit zu stören, dann steht uns eine goldene Zukunft bevor, mein Ehrenwort. Er soll seine Klappe halten und schreiben. Haben Sie gehört?«

»Besser noch, Majestät, ich höre auf Sie.«

»Sie wissen, dass der Junge einen Stich ins Predigerhafte hat …«

»Einen leichten Hang zum Proselytischen, ja, das ist mir nicht entgangen.«

»Aber wenn er schreibt, sieht er nichts mehr um sich herum. Er und ich haben uns geeinigt: Kein Wort zu den Einheimischen. Außerdem habe ich ihm bis zur Ablieferung des Buches sein Handy weggenommen. Mit seinem Einverständnis natürlich, alles vertraglich geregelt. Theoretisch kann er mit niemandem kommunizieren. Und bitte keinen Besuch außer von Ihnen, haben Sie gehört! Niemand in Ihrer Umgebung muss wissen, wer dieser Mann ist und was er macht. Es geht um seine Sicherheit. Er muss bewacht werden und soll schreiben, sonst nichts.«

Berechtigte Sorgen der Königin. Alceste sieht noch immer ziemlich ramponiert aus infolge der Reaktion seiner Familie auf das Erscheinen seines letzten Buchs. Der Titel: Sie haben mich belogen. Das Sujet: Niedermachung seiner ganzen Familie – Vater, Mutter, Brüder, Schwestern – im Namen der wahren Wahrheit. Das Ergebnis: grün und blau geschlagenes Gesicht, angeknackste Wirbel, gebrochenes Bein … Unklar, was aus ihm geworden wäre, hätten wir nicht Bo und Ju losgeschickt, ihn da rauszuhauen.

»Solange seine Finger intakt sind«, war der Königin einfühlsamer Kommentar gewesen …

Und so leere ich heute in Dédés Waldhütte den Inhalt meines Rucksacks auf einen Tisch aus roher Tanne. Computerbatterien, Bücher, Konserven, Medikamente …

»Entschuldigen Sie meine Bemerkung von vorhin über Ihren Hund, Malaussène, aber Sie gehören zu diesen guten Seelen, die einem die eigenen Anhänglichkeiten aufnötigen wollen, eigentlich unerträglich, ehrlich. Ihre Umgebung muss Hunde nicht automatisch lieben!«

»Sie gehören nicht zu meiner Umgebung, Alceste. Überprüfen Sie, ob nichts fehlt.«

»Sie haben ans Codein gedacht?«

»An das Codein, die Antidepressiva, die Schlafmittel, das Magenpflaster, das Asthmamittel, das Klopapier, Ihre Hausapotheke ist für die nächsten drei Monate aufgefüllt.«

»Ohne Rezept?«

»Ich habe mir zu helfen gewusst.«

Ich rechne mit einer Predigt über Rezeptbetrug, aber er hat meinen Blick gesehen, und weil ich zum Aufbruch rüste, schneidet er ein ganz anderes Thema an:

»Haben Sie schon das Neuste gehört?«

»Ja, Georges Lapietà ist entführt worden, weiß ich.«

»Nein, das ist Schnee von gestern. Aber wissen Sie, was die Entführer fordern?«

»Muss ich nicht wissen.«

»Die Pilzsucher um uns herum reden von nichts anderem!«

Alceste gleicht einer Shakespeare-Figur, er glaubt, die Wälder sprächen. Was er für Pilzsucher hält, sind seine Bodyguards, mit deren Einstellung ich Robert betraut habe. Alceste kennt die Reine Zabo nicht wirklich. »Benjamin, ich will, dass er Tag und Nacht bewacht wird, tun Sie alles dafür, das Budget ist da. Dort oben tragen Sie die Verantwortung, bei seiner Rückkehr vertrauen wir ihn Bo und Ju an. Sie haben mich doch verstanden?«

Wer nicht alles erwartet, dass man ihn versteht …

Ich bin schon auf der Türschwelle, als Alceste mich nochmals zu locken versucht:

»Wollen Sie es wirklich nicht wissen, Malaussène?«

»Was denn?«

»Was Lapietàs Entführer fordern!«

»Nein, kein Bedarf.«

»Kommen Sie, dann haben Sie Unterhaltung auf dem Rückweg …«

»Wenn ich Ihnen doch sage, dass mir das am Arsch vorbeigeht!«

4

»Geht Ihnen am Arsch vorbei, am Arsch vorbei … Nur weil Sie den Nachrichten widerstehen, sind Sie noch lange kein Widerstandskämpfer, Malaussène!«

Dieser Blödmann von Malaussène! Ich konnte mich nicht beherrschen und habe ihn beschimpft, bis er von der Lichtung verschwunden war. Es tat mir gut. Ich machte mir Luft, bis ich keine Puste mehr hatte.

»Allen ist alles egal, Malaussène! Ob einer die Nachrichten liest oder sie ihm ›am Arsch vorbeigehen‹, wie Sie sagen! Voyeure und Gleichgültige, vereint in ein und demselben Kampf! Glauben Sie, Sie bilden eine Ausnahme?«

Er hat mir nicht geantwortet. Er nahm seinen Hund, der reglos wie ein pilzüberwucherter Baumstamm am Rande der Lichtung wartete, und beide tauchten ins Gehölz.

Ich auf meiner Türschwelle schrie immer lauter:

»Für wen halten Sie sich? Kein Fernsehen, keine Zeitung, keine Nachrichten, kein Lapietà, keine Mitmenschen! Sie fliehen nicht vor mir, sondern vor der Wirklichkeit! Aber die wird Sie einholen, vertrauen Sie ihr! Die hat noch was vor mit Ihnen!«

Malaussène war längst verschwunden, aber ich brüllte noch immer, damit wenigstens seine Wachposten wussten, was ich von ihm hielt. All diese Wachhunde, die er auf Isabelles Verlangen um mein Versteck herum postiert hat mit der Ansage, nicht mit mir zu reden, und von denen er glaubt, ich hielte sie für Pilzsucher, dieser Oberdepp!

Benjamin Malaussène …

Unter seinem leeren Rucksack sieht er aus wie eine Hutzelfeige. Und dieser Hund … Dieser stinkende Horror, den er, besäße er auch nur einen Funken Humanität, gleich bei der Geburt hätte einschläfern lassen …

Wenn ich mir vorstelle, dass so ein Typ die Vorlage für eine Romanfigur war! Und dass während meiner ganzen Jugend diese Figur das gesamte Lesevölkchen der unterhaltenden Literatur hinter sich vereint hat! Der Schwarm jener Jahre! Malaussène hier, Malaussène da, man entging dem nicht. Kein Geburtstagsgabentisch ohne einen neuen Band. Trendige Eltern schlugen die Saga als Unterrichtslektüre vor. Wenn Tobias und Mélimé mir keine Lügengeschichten über unsere Familie erzählten, nervten mich meine Freunde mit Malaussène, dem sagenhaften Sündenbock. Meine Schwestern liebten das. Unglaublich, wie sie davon schwärmten! Faustine war natürlich in Benjamin verliebt, Marguerite in Inspektor Pastor. Ihrem jeweiligen Temperament entsprechend erklärte die eine Clara, die Fotografin, zu ihrer besten Freundin, die andere Louna, die Krankenschwester. Geneviève mit ihrer Tendenz zur Magersucht bevorzugte natürlich Thérèse, die Wahrsagerin! Auch meine Brüder liebten die Malaussène-Romane! Es gab viele gewaltsame Tode darin, und Mathieu war, wie er auf Tobias’ Beerdigung bewies, noch nie gegen den gewaltsamen Tod. Leben ist tödlich, Kumpel! (Einer seiner virilen Sprüche, die er uns Kleinen auftischte, gewöhnlich begleitet von einem Rippenstoß, der dich zusammenklappen ließ, oder einem Schlag auf den Rücken, dass dir die Luft wegblieb.) Mathieu, Pascal, Adrien und Baptiste, alle vier malausseniert bis ins Mark. Und ich? Habe nicht auch ich, wie alle, auf meine tägliche Ration Malaussenerien gewartet? Meine damalige Freundin las sie mir laut vor. Ich ließ sie machen, bis ich eines Tages türmte, weil mir aufging, dass sie mich mit Malaussène identifizierte, selbst im Orgasmus.

Was habe ich eigentlich mehr gehasst, dass diese Idiotin von einer Bénédicte mir das x-te Abenteuer des Malaussène-Stammes vorlas oder dass Tobias und Mélimé uns nach Strich und Faden über unsere Familiengeschichten belogen? Das ist die wahre Frage. Was hat mich letzten Endes zum Schreiben gebracht, die Lüge der Fiktion oder die Fiktion der Lüge? Was hat mir diese unbändige Lust an der Wahrheit eingegeben? Unsere ganze Kindheit hindurch haben Tobias und Mélimé uns belogen. Und ich liebte das. Und liebte es, von Bénédicte über die Malaussènes vorgelesen zu bekommen. Doch, doch, hin oder her, ich teilte den schlechten Geschmack des Augenblicks. Im Übrigen räume ich das in Sie haben mich belogen ein, ich gebe es zu! Ich schone mich nicht. Ich stelle mich nicht als den am wenigsten Dummen unter meinen Geschwistern dar, im Gegenteil! Ich liebte die Malaussène-Geschichten wie die Lügen von Tobias und Mélimé so sehr, wie ich heute jede Art von Fabuliererei hasse. Schreiben heißt, das, was ist, aufzuschreiben. Egal, um welchen Preis! Der Mann, der da gerade im Unterholz verschwunden ist, hat nichts von dem Romanhelden, an den wir in unserer Jugend glaubten. Oder vielleicht ist er die von einem Vierjährigen zu Papier gebrachte Kritzelmännchenfassung davon. Etwas ohne Form und Fassung.

Bei meiner ersten Begegnung mit Malaussène in den Éditions du Talion war die Diskrepanz zwischen der Romanfigur, wie ich sie in Erinnerung hatte, und diesem Typen, der ihren Namen trug und da vor mir saß, so groß, dass ich die beiden nicht zusammenbrachte.

Hier die Szene: Isabelle, meine Verlegerin (von Malaussène gern als »Majestät« tituliert und Reine beziehungsweise Königin Zabo genannt), bringt mich in sein Büro:

»Das ist Benjamin Malaussène, er wird sich um Ihre Sicherheit kümmern.«

Ich taxiere den ausgepowerten Angestellten, der uns begrüßt ohne aufzustehen, und frage:

»Meine Sicherheit?«

Isabelle bequemt sich zu einer Erklärung:

»Lieber Freund, die Erfahrung lehrt uns, dass das Aufdecken der Wahrheit mehr Reaktionen hervorruft als die Verbreitung der Lüge. Wobei besagte Reaktionen oft die Form …«

Malaussène schnitt ihr das Wort ab:

»… einer Retourkutsche annehmen, einer Revanche, Vergeltung, Strafaktion, kurz jedwede Form von Rache.«

Gesagt in jenem Ton von Lehrern, die einem Trottel etwas zum hundertsten Mal erklären.

»Ich sehe, Sie werden sich verstehen«, schloss Isabelle und ließ uns allein.

Da erst fiel bei mir der Groschen. Ich konnte mich nicht bremsen und fragte:

»Benjamin Malaussène? Irgendein Zusammenhang mit der Figur von …«

Ich bereute meine Frage sofort; dass ich sie stellte, musste bei dem Typen den Eindruck erwecken, ich wolle mich bei ihm