39,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

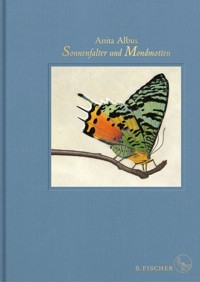

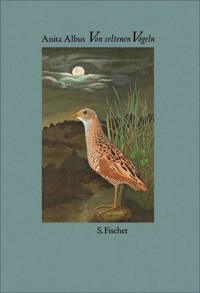

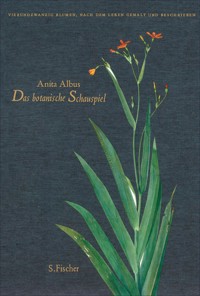

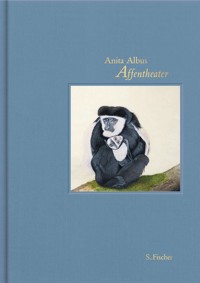

Zum 80. Geburtstag von Anita Albus: Der neue Prachtband über das Leben der Affen Nach ihren erfolgreichen Büchern über seltene Vögel, über Blumen und Schmetterlinge widmet sich Anita Albus unseren nächsten Verwandten: den Affen. Das »Theater«, von dem sie erzählt, ist dabei berührender denn je: Wir lernen die Sanftmut der Orang-Utans kennen, erleben tyrannische Pavian-Männchen und Bonobos, die ihr Zusammenleben vor allem nach dem Motto »Make love not war« organisieren. Wie immer reist Anita Albus mit uns um die ganze Welt, vom alten Ägypten über die Regenwälder Borneos bis nach Europa. Und wie immer verbindet sie dabei naturkundliches Wissen und historische Bildung mit dem genauen, liebevollen Blick einer Künstlerin, die der Natur stets ihren Zauber lässt. Ausgewählt hat sie für den opulent ausgestatteten Band 25 farbenfrohe Bilder aus Buffons legendärer »Naturgeschichte«. »Nicht nur das schönste Buch des Jahres, sondern auch eines der klügsten.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, über »Sonnenfalter und Mondmotten«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 243

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Anita Albus

Affentheater

Über dieses Buch

Nach ihren erfolgreichen Büchern über seltene Vögel, über Blumen und Schmetterlinge widmet sich Anita Albus unseren nächsten Verwandten: den Affen. Das »Theater«, von dem sie erzählt, ist dabei berührender denn je: Wir lernen die Sanftmut der Orang-Utans kennen, erleben tyrannische Pavian-Männchen und Bonobos, die ihr Zusammenleben vor allem nach dem Motto »Make love not war« organisieren. Wie immer reist Anita Albus mit uns um die ganze Welt, vom alten Ägypten über die Regenwälder Borneos bis nach Europa. Und wie immer verbindet sie dabei naturkundliches Wissen und historische Bildung mit dem genauen, liebevollen Blick einer Künstlerin, die der Natur stets ihren Zauber lässt. Ausgewählt hat sie für den opulent ausgestatteten Band 25 farbenfrohe Bilder aus Buffons legendärer »Naturgeschichte«.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

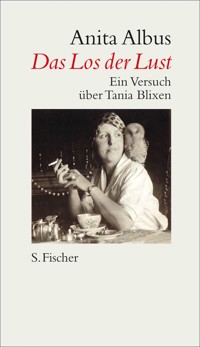

Anita Albus lebt als Malerin und Schriftstellerin in München. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre augentäuschenden Naturdarstellungen, die vielfach ausgestellt wurden. Zugleich mit der Malerei hat sich Anita Albus der Literatur gewidmet, einen Roman und Erzählungen geschrieben und mehrfach ausgezeichnete Essays verfasst. Zuletzt erschienen bei S. Fischer die Bücher »Von seltenen Vögeln« (2005), »Das botanische Schauspiel« (2007), »Das Los der Lust« (2007), »Im Licht der Finsternis. Über Proust« (2011), »Käuze und Kathedralen. Geschichten, Essays und Marginalien« (2014) sowie »Sonnenfalter und Mondmotten« (2019).

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Eigenlizenz

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg

Coverabbildung: Anita Albus

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491322-3

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

La notion d’une surnature n’existe que pour une humanité qui s’attribue à elle-mème des pouvoirs surnaturels, et qui prête en retour, à la nature, les pouvoirs de sa surhumanité.

Claude Lévi-Strauss

IDer Guereza

Colobus guereza Rüppell, 1835

Bei allen Affen der Unterfamilie Colobinae ist der Handdaumen verkümmert. Das hat ihnen den Gattungsnamen eingetragen, der, dem Griechischen entlehnt, »verstümmelt« bedeutet. So werden die schönen Tiere auch »Stummelaffen« genannt. Der in Abessinien forschende Eduard Rüppell übernahm die dort übliche Bezeichnung als Artnamen.

Als den schönsten der acht Unterarten des Guerezas und als einen »der schönsten Affen überhaupt«, beschreibt Brehm den Mbega der Suaheli, Colobus guereza caudatus aus dem Gebiet des Kilimandscharo. Brehm selbst scheint die Tiere nicht in ihrem Habitat beobachtet zu haben, denn seine Schilderungen sind schriftlichen und mündlichen Berichten anderer Forscher entlehnt. Der Guereza »lebt in kleinen Gesellschaften von 10–15 Stücken auf hochstämmigen Bäumen, gern in der Nähe klarer fließender Gebirgsgewässer und häufig auch unmittelbar neben den einsam im Schatten geheiligter Bäume stehenden Kirchen. Eine Wacholderart (Juniperus procera), die, im Gegensatze zu der bei uns wachsenden, so riesenhafte Verhältnisse zeigt, daß selbst unsere Tannen und Fichten neben ihr zu Zwergen herabsinken, scheint ihm besonders zuzusagen. Er ist (…) ›ein im allerhöchsten Grade behendes Tier‹, das sich mit geradezu wunderbarer Kühnheit und Sicherheit bewegt. Wo der Guereza keine Nachstellungen erleidet, ist er, laut Heuglin, nicht scheu und bellt und kreischt mit katzenartig gebogenem Rücken, den, der ihn aus seiner Ruhe stört, gemütlich an. Verfolgt zeigt er sich in seiner ganzen Schönheit. Mit ebenso großer Anmut wie Leichtigkeit, mit ebensoviel Kühnheit wie Berechnung springt der so wundersam geschmückte Gesell von Zweig zu Zweig oder aus Höhen von 15 m in die Tiefe hinab, und der weiße Mantel fliegt dabei« – in Brehms Phantasie – »um ihn herum, wie der Burnus eines auf arabischen Pferde dahinjagenden Beduinen um Roß und Reiter weht.«

Am besten hat den »Mbega der Suahelisprache« ein Kilimandscharo-Forscher geschildert: »›Der Wald wird merklich feuchter und schattiger. Von 2200 m Höhe an überziehen sich die Bäume immer mehr mit langen wehenden Bartflechten, und gleichzeitig erscheinen die ersten Trupps des schönsten aller afrikanischen Affen, des Colobus caudatus, dessen langer weißer Behang mit den Bartflechten der Bäume eine wunderbare Schutzähnlichkeit hat. (…) Wenn die Tiere springen, breiten sich die weißen Haarmäntel wie Flügel auseinander, und man meint wirklich, fliegende Tiere von Baum zu Baum schweben zu sehen. (…) Von weitem ist die Anwesenheit einer Guerezabande erkennbar an einem eintönigen singenden Summen, das in wechselndem Anwachsen und Abnehmen von den zusammensitzenden Familienmitgliedern ausgeht. Näher kommend kann man die prachtvollen Gesellen in Banden von 4–8, alte und junge, in den hohen Wipfeln teils ruhig verdauend und summend, teils von den jungen Trieben und Beeren des Wacholderbaumes naschend, in Muße beobachten.‹«[1]

Nicht minder schön als der im Englischen »Mount Kilimanjaro Guereza« genannte Mbega mutet der »Mount Kenia Guereza« Colobus guereza kikuyuensis an, dessen Habitat von den Ngong-Bergen bis zum Mount Kenia reicht. Eine zauberhafte Schilderung dieser hoch über dem Meeresspiegel liegenden Welt, ihres Lichtes, ihrer Luft, ihrer Farben, ihrer Flora und Fauna, verdanken wir dem Afrikabuch von Tania Blixen, das auch eine Colobus-Geschichte enthält:

»Der Naturforscher und die Affen

Einmal kam ein schwedischer Professor der Naturgeschichte auf die Farm und bat mich, bei der Jagdverwaltung ein gutes Wort für ihn einzulegen. Wie er mir erzählte, war er nach Afrika gereist, um zu ergründen, zu welchem Zeitpunkt der Embryonalentwicklung der Fuß des Affen, der einen Daumen hat, sich vom menschlichen Fuß zu unterscheiden beginnt. Mit diesem Ziel vor Augen, wollte er den Mount Elgon aufsuchen und dort Colobusaffen schießen.

›Das finden Sie bei den Colobusaffen nie heraus‹, sagte ich zu ihm. ›Die sitzen in den Wipfeln der hohen Zedern, sind scheu und lassen einen Jäger kaum an sich herankommen. Da müßten Sie schon ein ganz besonderes Glück haben, wenn Sie gerade den Embryo erwischen, den Sie suchen.‹ Doch der Professor war voller Hoffnung und sagte, daß er so lange hierbleiben wolle, bis er seinen Affenfuß hätte, und sollte das auch Jahre dauern.

Er hatte bei der Jagdverwaltung die Abschußerlaubnis für die Affen beantragt, die er brauchen würde. Diese Erlaubnis werde man ihm in Anbetracht der hohen wissenschaftlichen Zielsetzung seiner Expedition gewiß erteilen, meinte er, er habe jedoch noch keine Antwort bekommen. ›Wie viele Affen wollen Sie sich denn zum Abschuß freigeben lassen?‹, fragte ich ihn. Er sagte, er habe fürs erste um die Genehmigung für fünfzehnhundert Affen ersucht. Ich kannte die Leute in der Jagdverwaltung, und als er mich darum bat, half ich ihm, einen weiteren Brief aufzusetzen, mit der Bitte um umgehende Antwort, denn der Professor wolle möglichst schnell aufbrechen und mit seiner Arbeit beginnen. Ausnahmsweise antworteten die Leute sofort und schrieben, daß es der Jagdverwaltung eine Freude sei, Herrn Professor Landgreen mitteilen zu können, daß man sich in Anbetracht der hohen wissenschaftlichen Zielsetzung seiner Expedition in der Lage gesehen habe, eine Ausnahme von den üblichen Regeln zu machen und die Anzahl der zum Abschuß freigegebenen Affen von vier auf sechs zu erhöhen.

Ich mußte diesen Brief dem Professor zweimal vorlesen, und als ihm sein Inhalt endlich klarwurde, war er so niedergeschlagen, so tödlich gekränkt und verärgert, daß er kein einziges Wort herausbrachte. Ohne auf meine teilnahmsvollen Bemerkungen zu antworten, verließ er das Haus und fuhr traurig davon.

Wenn ihm die Welt nicht so übel mitspielte, war der Professor ein äußerst wortgewandter und humorvoller Mann. Bei unseren Gesprächen über die Affen vermittelte er mir viele naturhistorische Kenntnisse. Einmal sagte er: ›Ich will Ihnen von einem interessanten Erlebnis erzählen. Auf dem Gipfel des Mount Elgon hielt ich es einen Augenblick für möglich, an die Existenz Gottes zu glauben. Wie finden Sie das?‹ Ich bestätigte ihm, daß dies ein interessantes Erlebnis gewesen sein müsse, und dachte mir, ebenso interessant könnte die Frage sein: Hat Gott es auf dem Mount Elgon einen Augenblick für möglich gehalten, an die Existenz Professor Landgreens zu glauben?«[2]

Weder im kenianischen noch im ugandischen Teil des Mount Elgon wachsen Zedern, aber die riesigen Wacholderbäume Juniperus procera werden dort »Keniazedern« genannt. Die sich in ihren Wipfeln tummelnden Colobus-Affen gehören zur Unterart guereza matschiei. Die beerenförmigen, weichen weiblichen Zapfen der Wacholderriesen sind eine Lieblingsspeise aller Colobus-Affen, die sich hauptsächlich von jungen Blättern ernähren. Während andere Affen reife Früchte fressen, ziehen sie unreife vor, was ihnen die Konkurrenz mit jenen erspart. Als Blattfresser sind sie auch untereinander zu teilen bereit, denn Blätter gibt es in Hülle und Fülle, und wenn es an jungen mangelt, nimmt man mit alten vorlieb.

Die Duldsamkeit der Guerezas ist nicht auf Nahrungsdinge beschränkt. Wie die Weibchen aller Affengattungen sind die der Guerezas in kleine Äffchen vernarrt, aber im Gegensatz zu jenen zucken Guerezamütter mit keiner Wimper, wenn ihr Kind von anderen in den Arm genommen oder herumgetragen wird – und dies selbst kurz nach dessen Geburt. Das kleine bärtige Wesen mit dem schneeweißen gelockten Fell, der rosafarbenen bis roten Haut und den großen Augen findet das gar nicht angenehm, und klammert sich um so fester an das schwarze Fell der Mutter, wenn sie es wieder an den Bauch nimmt. Guerezamännchen interessieren sich erst dann für die Kleinen, wenn sie mit 3–4 Monaten die Farben der Erwachsenen angenommen haben. Das durchgehende weiße Haarvlies, das sich bei den männlichen Tieren von den Schultern über die Flanken um den schwarzen Rücken zieht, ist bei den weiblichen in der Mitte durch eine schwarze Linie in zwei Hälften geteilt. In Äthiopien wurden braun-weiße Guerezas gesehen und am Mount Kenia eine kleine Population vollständig weißer Geschöpfe.[3]

»Guerezas leben in der Regel in kleinen eng verbundenen Gruppen aus 6–10 Individuen. (…) Sie bestehen gewöhnlich aus einem einzelnen erwachsenen Männchen (nur in größeren Gruppen können mehrere anwesend sein), mehreren erwachsenen Weibchen und unreifen Individuen.«[4] Die residierenden Weibchen und die heranwachsenden Tiere bilden den eng verbundenen Kern der Gruppe. Ihre Beziehung zueinander ist im allgemeinen freundlich und entspannt. Primatologen nennen die Spezies egalitär. Durch Mimik, Laute und Gesten Dominanz oder Unterwerfung auszudrücken, ist ihnen fremd. Die Fellpflege wird gleichmäßig in der Gruppe verteilt, und gleichsam gleichberechtigt fordern sich Weibchen und Männchen gegenseitig zur Paarung auf.

Die Beobachtung einer im Zoo von Münster gehaltenen Guerezagruppe ergab, daß es entsprechend ihrer »resident-egalitären Sozialstruktur« bei den Weibchen keine Ranghierarchie gibt.[5] In der Wildnis sieht das wieder anders aus. Auch Guerezas sind nur Affen. Manches erwachsene Weibchen will eben doch dominieren, und erst recht kann keines sicher sein, daß ein kürzlich in die Gruppe immigriertes Männchen vor einem Infantizid zurückschreckt.[6]

Mehr als die Hälfte des Tages verbringen die Baumtiere ruhend. Da der Verzehr unreifer Früchte und großer Blattmengen bei der Fermentation im Verdauungstrakt peinigende Gase erzeugt, verschaffen sich die Tiere in den Ruhepausen zwischen den Mahlzeiten rülpsend und furzend Erleichterung. Während die Gruppe ruht, hält das Männchen oberhalb von ihr Wache, um mit seiner Schar rechtzeitig fliehen zu können, wenn sich andere Gruppen oder Raubtiere nähern. Außer dem Ruhen und der Nahrungsaufnahme widmen sich die Guerezas der allgemeinen Fellpflege, üben sich im Fliegen durch die Baumkronen, spielen oder lassen sich die Sonne auf den Pelz brennen. Bei Sonnenuntergang begeben sie sich in ihre Schlafbäume.

Das Benehmen des Guerezas habe nie etwas Äffisches oder Komisches, schreibt Brehm über ein im Zoo gehaltenes Tier, erscheine vielmehr stets würdig, ernst, gemessen und zurückhaltend, und so bleibe es auch bei längerer Gefangenhaltung. »Stundenlang sitzt solcher Urwald-Sonderling unbeweglich in einer Astgabel seines Kletterbaumes, einerseits auf die Füße, anderseits auf das Gesäß gestützt, wie zur Parade und ist so mit seinem wallenden weißen Schmuckhaar für das Publikum zwar ein anzustaunendes Prachtstück, aber kein richtiger Affe.«[7]

Einst wurden die für heilig gehaltenen Mbegas von den Eingeborenen geschützt. Zwar erlegten die Massai einzelne der von ihnen Ol goroi genannten Tiere mit Pfeil und Bogen, um das Fell als Fußschmuck zu verwenden, aber eine massive Verfolgung der Affen setzte erst ein, als ihre seidigen Felle in Europa als kostbarer Kostüm- und Mantelbesatz oder als Wandbehang im 19. Jahrhundert in Mode kam. Allein 1892 kamen 175000 Guerezafelle auf den europäischen Pelzmarkt. Auf dem Höhepunkt der Nachfrage wurden schätzungsweise eine bis zwei Millionen Guerezas abgeschlachtet.[8] Der Ausrottung nahe, konnten sich die Affen nach dem Abklingen der Mode allmählich wieder erholen. Heute gelten sie als minder bedroht. Verbotenerweise bejagt werden sie nur noch von Eingeborenen, die ihr Fleisch verkaufen oder sich mit ihrem Fell schmücken. Die Hauptbedrohung besteht in der Degradierung ihrer Habitate. Nach der Abholzung von Waldfragmenten reduzierte sich im westlichen Uganda die Anzahl der Guerezas innerhalb von acht Jahren um über 50 %.[9] In geschützten Arealen der Wälder des Kilimandscharo und Kenias leben die Guerezas noch unangefochten in den sogenannten Keniazedern und anderen Baumriesen, deren mit Moosen und Bartflechten gepolsterten Äste ihnen als Ruhekissen dienen.

Fußnoten

[1]

Brehms Tierleben, Leipzig & Wien 1916, Bd. 4, S. 596ff.

[2]

Tania Blixen, Die afrikanische Farm, aus dem Dänischen übertragen von Gisela Perlet, Rostock 1989, 2. Aufl. 1990, S. 323f.

[3]

Handbook of the Mammals of the World, hrsg. von Russell A. Mittermeier, Anthony B. Rylands & Don E. Wilson, Barcelona 2013, Vol. 3. Primates, S. 700.

[4]

Ebd.

[5]

Thalia Grunau & Jutta Kuester, »Dominance Style in Female Guerezas (Colobus guereza Rüppell 1835)«, in: Primates, 42 (4), Oktober 2001, S. 301–307.

[6]

Handbook of the Mammals of the World, S. 700.

[7]

Brehms Tierleben, S. 600.

[8]

Vgl. Handbook of the Mammals of the World, S. 700 und Urania Tierrreich. Säugetiere, hrsg. von Hans Petzsch und Rudolf Piechocki, Leipzig, Jena, Berlin, 1992, S. 125.

[9]

Handbook of the Mammals of the World, S. 700.

IIDer Mantelpavian

Papio hamadryas Linnaeus, 1758

Was Linné im Sinn hatte, als er den so überaus männlich wirkenden Mantelpavian nach der altgriechischen Baumnymphe Hamadryas benannte, läßt sich nicht ergründen, wohl aber die Vergöttlichung des Tieres im alten Ägypten. Ausersehen vom Scheitel bis zur Sohle Thoth zu verkörpern, den Gott des Mondes, der Schreibkunst, Weisheit und Wissenschaft, den mächtigen Magier, Erfinder der Hieroglyphen und Boten der Götter, war der männliche Mantelpavian in der Gestalt, die er im Alter erlangt, wenn die Haare seines silbern schimmernden Umhangs die äußerste Länge erreicht haben, und seine extravagante Mähne, die ihm, wie im Bogen nach außen gebürstet und fixiert, halbmondförmig von beiden Seiten seines Gesichts absteht, fast weiß geworden ist. Die Würde eines Greises ausstrahlend, hat er zugleich den Gipfel seiner Körperkraft erreicht und verfügt über ein Gebiß mit gewaltigen Eckzähnen, die er gern gähnend zur Schau stellt. Solcherart bewaffnet kann es ihm gelingen, in der Pavianhierarchie zum Alphatier aufzusteigen und über einen Harem zu herrschen. Er muß sich dafür nicht nur als das stärkste der Männchen erweisen, sondern auch als das umsichtigste, durch Lebenserfahrung im Umgang mit seinesgleichen geschultes. Dieser Erkenntnis heutiger Primatologen ging im alten Ägypten die idealisierende Deutung des Mantelpavians voraus. Den mythischen Denkern jener Jahrtausende konnte ein alter Mantelpavian in seinem prächtigen Pelz, wenn er in wahrhaft würdiger Haltung auf einem Felsbrocken sitzt, um zum Schutz seiner mit dem Nachwuchs beschäftigten Weibchen Wache zu halten, nicht anders als weise erscheinen. Auch die Beobachtung, daß der Haremshalter die viel kleineren und zierlicheren Weibchen durch Nackenbisse in Schach hält, dürfte ihr Urteil kaum getrübt haben, und erst recht nicht der Tiere Brauch, im Morgengrauen gemeinsam in weithin schallende serielle WAHUU-Rufe auszubrechen, ein Gebrüll, das Primatologen bislang nicht zu deuten wissen, während es damals natürlich als pavianischer Sonnenhymnus wahrgenommen wurde, als Huldigung an den Sonnengott Re, den König der Götter, in dessen Auftrag Thoth einst bei der Auferstehung des von seinem Bruder Seth in Stücke gerissenen Osiris behilflich gewesen war. Den Sonnenlauf imaginierten die Ägypter als Fahrt des Re, der vom Morgen bis zum Abend in seiner Tagesbarke über den Himmel reist, und vom Abend bis zum Morgen in seiner Nachtbarke durch die Unterwelt. Nach den nächtlichen Anfechtungen im Reich des Osiris, die auch Re nicht erspart bleiben, so daß Thoth ihm beistehen muß, erscheint »die Morgensonne als Zeichen eines immer neuen Anfangs (…). So gibt gerade der Sonnenlauf beruhigende Gewißheit, daß die Gegensätze der Welt sinnvoll zusammengehören und sich ergänzen. (…) Der Mensch ist auf beide angewiesen, auf die lichte Sonnenwelt des Re und auf die dunkle Todeswelt des Osiris, denn nur in jener läßt sich der Alterungsprozeß des Seins umkehren zur ›Verjüngung im Grab‹, auf die der Ägypter hofft.«[1] Ob er verjüngt und verklärt ins selige Jenseits gelangt oder unter Qualen abermals und endgültig sterben muß, hängt von dem Urteil des Totengerichts ab, das den Verstorbenen in der Unterwelt erwartet. Magische Sprüche, Hymnen und Beschwörungsformeln bahnen ihm den langen Weg zur »Halle der Vollständigen Wahrheit«, wo ihm vor Osiris und 42 Richtern seine Aufzählung aller nicht begangenen Sünden als Rechtfertigung dient, während sein Herz auf der Gerechtigkeitswaage geprüft wird. Unterwegs zum Tribunal von grausamen Monstern bedroht und schwer geprüft, erheischt er den Beistand göttlicher Mächte. Als solche spricht er auch Mantelpaviane an:

»O ihr vier Paviane,

die am Bug der Sonnenbarke sitzen,

die Maat[2] aufsteigen lassen zum Allherrn,

die über den Elenden und über den Mächtigen Recht sprechen,

die mit dem Hauch ihres Mundes die Götter zufriedenstellen,

die Gottesopfer den Göttern geben

und Totenopfer den Verstorbenen,

die von Maat leben

und sich von Maat nähren,

mit rechtschaffenem Herzen, ohne Lüge,

deren Abscheu das Unrecht ist –

beseitigt das Übel an mir,

zerstört das Unrecht an mir,

kein Unheil von mir gelange zu euch!«[3]

Im Nu haben die Paviane das Unrecht zerstört, das Übel beseitigt und lassen den Toten seinem Wunsch gemäß »die geheimnisvollen Tore des Westens« durchschreiten.[4] Die den Spruch illustrierende Vignette zeigt vier sitzende Mantelpaviane, die gemeinsam mit acht Uräus-Schlangen den höllischen »Feuersee« bewachen.[5]

Nicht immer sind sie so wohlgesonnen. An anderer Stelle gehört der Pavian zu den Prüfenden, aus deren Bewachung es kein Entkommen gibt.[6] In den Vignetten der Sonnenhymnen figurieren stets mehrere Mantelpaviane als Sonnenanbeter; auf zwei Beinen stehend, beten sie mit erhobenen Armen, die Handinnenflächen nach außen gekehrt, die Sonnenscheibe an. In einem Spruch hat sich der Tote den »Sonnenaffen« zugesellt und »ist einer von ihnen«, in einem anderen fährt er in der Sonnenbarke als Affe mit.[7] In Darstellungen des Totengerichts sitzt häufig ein Mantelpavian bei der Gerechtigkeitswaage. Während der Tote seine Unschuld bekennt, wird sein Herz gegen das Gewicht der Maat abgewogen. Entspräche es diesem nicht, würde ein Untier es verschlingen. Das Ergebnis der Wägung aufzuschreiben, übernimmt Thoth, der bei den Totenmysterien in Menschengestalt mit dem schwarzen Kahlkopf und Sichelschnabel des heiligen weißen Ibis erscheint. Ist der Ibisköpfige nicht zugegen, vertritt ihn ein Mantelpavian, der am Hypomochlion der Waage sitzt oder auf einem Podest an der Waage Platz genommen hat.[8]

Den »Sonnenaffen« und dem seinen Gott verkörpernden Mantelpavian haben sich auch die Bildhauer gewidmet. Als Thoth trägt der sitzende Mantelpavian gern die von einer Mondsichel eingefaßte Mondscheibe auf dem Kopf oder er hält eine Papyrusrolle in der Linken und eine Schreibbinse in der Rechten, während die in Stein gehauenen Sonnenanbeter nebeneinander aufgereiht mit üppigem Mantel und nacktem Unterleib in der klassischen Gebetshaltung auf zwei Beinen stehen.[9]

Die Göttlichkeit der von Priestern in Tempeln gehaltenen Tiere gebot, einen verstorbenen Mantelpavian zu mumifizieren und rituell zu bestatten. Im 5. Jahrhundert, als Christentum und Gnosis die altägyptische Mysterienreligion verdrängten, entstanden die Hieroglyphica des Horapollon, die nach ihrer Entdeckung auf der griechischen Insel Andros 1422 nach Florenz gelangten, wo Humanisten für ihre Drucklegung und Verbreitung sorgten. Wenn ein Pavian in einen Tempel gebracht wurde, berichtet Horapollon, bot ihm ein Priester Schreibtafel, Schilfrohr und Tinte an, um zu erfahren, ob er zu den die Schreibkunst beherrschenden Affen gehöre. Auch hebt Horapollon die innige Verbindung des Mantelpavians mit dem Mond hervor. Zur Zeit der Konjunktion von Sonne und Mond könne das männliche Tier kaum sehen, verweigere die Nahrung und lasse den Kopf hängen, als beklage es den Raub des Mondlichtes. Das Weibchen empfinde ebenso und unterliege zugleich einem Blutfluß. Da die Hieroglyphica im 16. Jahrhundert zu einer der Hauptquellen abendländischer Emblematik wurden, prägten sie auch das Sinnbild des Mantelpavians. Camerarius zeigt ihn am Ufer eines Flusses hockend, wie er mit beinahe christlich gefalteten Händen den Mond anbetet; die Moral des Bildes geht aus dem Sinnspruch hervor: »Mit dem Mond verliert und empfängt der Pavian seine Sehkraft. So stehen auch die Schicksale guter Ehegatten in gegenseitiger Abhängigkeit.«[10]

Vom Einfluß des Mondes auf die Stimmung der »Hundsköpffe« las man im 16. Jahrhundert auch im Tierbuch des Conrad Gesner. »Wann sie jung gefangen werden«, berichtet der Polyhistor, »so können sie mit Frauenmilch wol ernehret werden: Dann sie saugen an einer jeden Frau, die ihnen die Brust darreicht.«[11] So gestillt, nimmt ihre spätere Gelehrsamkeit nicht wunder, denn wie Bellonius bezeugte, können »etliche wol tantzen / etliche pfeiffen / etliche treiben Seitenspiel«.[12] Strabo entnahm Gesner, daß die »Hundsköpffe« in Ägypten »Briefe herumtragen und bestellen«, was für des Schreibens mächtige Affen ganz natürlich erscheint. Seine wahrhaft mystische Natur aber offenbart bei Gesner der Hundskopf bei seinem Ableben: »Er stirbt auch nicht / wie andere Thiere / so auf einmal dahin fahren: Sondern täglich erstirbt ein Glied an ihm / welches man alsdann vergräbt und solches treibt er 72 Tage / da immer ein Glied nach dem andern ermattet und vergraben wird / so lang und viel biß auch das letzte todt bleibet.«[13]

Weder Gesner noch seine Leser hatten je Hundsköpfe gesehen, die man zuvor nach antiker Überlieferung für ein hundsköpfiges Volk gehalten hatte, das, wie allerlei andere Fabelwesen, in entlegenen Gebieten Afrikas hausen sollte. Von diesem Glauben beseelt, scheinen Missionare sogar zum Äquator gepilgert zu sein, um den Hundsköpfen das Evangelium zu predigen.[14] Daß es sich um Affen handelte, mochten sie keinesfalls glauben, hatte das Buch der Natur des Kanonikers Konrad von Megenberg sie doch gelehrt, daß selbst »Hieronymus, der heilige Lehrer, berichtet von Leuten, die er cynocephalos nennt; die haben Hundsköpfe und scharfe, gekrümmte Nägel an den Gliedmaßen und sind am Körper behaart und sprechen nicht, sondern bellen wie die Hunde«.[15]

Keine Affengattung hat im Abendland mehr Abscheu erregt als die der Paviane. Am unverblümtesten hat das Buffon in seiner Naturgeschichte der Affen zum Ausdruck gebracht: »Sie wirken wie wilde Bestien und sind es in der Tat. Ich sah den Lebenden, dessen Gestalt wir hier wiedergeben; er war gar nicht scheußlich und rief doch Abscheu hervor: knirschte dauernd mit den Zähnen, bewegte sich hin und her, schlug zornig um sich; man mußte ihn in einem Eisenkäfig halten, an dessen Stäben er so gewaltig mit den Händen rüttelte, daß es den Zuschauern Angst einflößte. (…) Übrigens scheint er ständig durch jene Leidenschaft erregt zu sein, die selbst die sanftesten Tiere rasend macht: er ist unverschämt geil und begierig, sich in diesem Zustand zu zeigen, sich zu berühren und sich vor aller Augen selbst zu befriedigen; und diese Handlung, die schändlichste der Menschheit, die kein Tier sich erlaubt, nachgeahmt von der Hand des Pavians, ruft den Begriff des Lasters hervor, und macht den Anblick dieses Tieres abscheulich, bei dem sich die Natur besonders dieser Art Schamlosigkeit gewidmet zu haben scheint, denn bei allen anderen Tieren, und selbst beim Menschen, hat sie diese Partien verdeckt; beim Pavian hingegen sind sie gänzlich nackt und um so offensichtlicher, als der Körper mit langen Haaren bedeckt ist; desgleichen hat er nackte Hinterbacken von blutroter Farbe, einen unbedeckten After, den Schwanz immer erhoben; er scheint mit seiner Blöße zu protzen, indem er sein Hinterteil öfter zeigt als seinen Kopf, vor allem wenn er Frauen bemerkt, für die er eine Dreistigkeit entfaltet, die nur einem maßlosen Begehren entsprungen sein kann.«[16]

Der Naturphilosoph und Forscher Lorenz Oken drückte sich dezenter aus: »Die Männchen sind besonders den Weibern sehr aufsätzig, was man aber nicht wohl erzählen kann«,[17] schreibt er über die Paviane, die auch er für die »garstigsten und unbändigsten aller Affen« hält.[18]

Das gnadenloseste Urteil über den Pavian hat Brehm im Tierleben von sich gegeben. Er sah ihn als »den niedrigsten, ›tierischsten‹ Affen« an, dessen Gesichtsausdruck »für unser Empfinden etwas unheimlich Tückisches und Bösartiges« habe. »Er hat das richtige ›Verbrechergesicht‹!« Dem entspricht in Brehms Augen sogar sein Gang, welcher sich »durch eine gewisse leichtfertige Unverschämtheit« auszeichne. »Die geistigen Eigenschaften widersprechen der äußeren Erscheinung nicht im geringsten. Der Geist der Paviane ist gleichsam der Affengeist in seiner Vollendung, aber, menschlich gesprochen, mehr im schlechten als im guten Sinne.«[19]

Nur für junge Hamadryaden findet Brehm freundliche Worte. Diese von ihm betreuten Zootiere waren »liebenswürdig, zutulich, an ihre Pfleger im höchsten Grade anhänglich, gegen andere Menschen freundlich, gegen andere Affen friedfertig, (…) Dies ändert sich aber mit zunehmendem Alter. Die Peitsche vermag viel, aber nicht alles, und die Tücke dieses Affen bleibt unter allen Umständen zu fürchten.«[20] Von der Tücke des Menschen kein Wort. Einen Eindruck von dieser vermittelt Brehms Schilderung einer Mantelpavian-Jagd in Abessinien:

»Da galoppierten drei Jäger zwischen eine Herde, die man gerade beim Naschen des Harzes der Mimosenbäume traf, und die Paviane waren so dumm, vor den Pferden her, statt an den Hängen hoch zu flüchten. So waren die Reiter bald mitten in der Herde drin, bogen sich blitzschnell vom Sattel herunter, packten je ein halbwüchsiges Junges im Genick und hoben es zu sich auf den Hals des Pferdes. Anstatt zu beißen, was man hätte erwarten sollen, klammerten sich die Gefangenen da rittlings an und schrien Zeter und Mord. Die Hetze war schon zu Ende, die Jäger stiegen ab, rissen vor den erstaunten Augen der Reisenden sofort einige Rindenstreifen von den Mimosen, banden die Affen damit am Halse fest und bearbeiteten sie dann unbarmherzig mit ihren Nilpferdpeitschen, um sie fügsam zu machen und ihnen jegliche Beißlust auszutreiben.«[21] So menschlich die Bestien, so bestialisch die Menschen.

Ein unvoreingenommener Beobachter freilebender Mantelpaviane war der von Brehm zitierte Álvares[22], der im 16. Jahrhundert Abessinien bereiste, wo er ungeheure Herden dieser Affen sah: »Sie lassen keinen Stein liegen; wenn ihrer zwei oder drei einen nicht umwenden können, so stellen sich so viele daran, wie Platz haben, drehen ihn dennoch um und suchen ihre Lieblingsnahrung hervor. Auch Ameisen fressen sie gern und legen, um diese zu fangen, ihre Hände umgekehrt auf die Haufen, und sobald eine Hand mit Ameisen bedeckt ist, bringen sie dieselbe rasch zu Munde. Wenn man sie nicht abwehrt, verheeren sie die Felder und Gärten. Ohne Kundschafter gehen sie zwar nicht in die Pflanzungen; aber wenn diese ihnen das Zeichen zur Sicherheit geben, dringt die ganze Bande in den Garten oder das umhegte Feld und läßt nichts übrig. Anfangs sind sie ganz still und ruhig, und wenn ein unkluges Junges einen Laut hören läßt, bekommt es eine Ohrfeige; sobald sie jedoch die Furcht verlieren, zeigen sie durch gellendes Geschrei ihre Freude über ihre glücklichen Überfälle. Sie würden sich in entsetzlicher Weise vermehren, wenn nicht der Leopard so viele ihrer Jungen zerrisse und fräße, obgleich die Alten diese mutig zu verteidigen suchen.«[23]

Wie alle Welt las auch Darwin Brehms Tierleben. Auf das Álvares-Zitat verweist er in The Descent of Man im Kapitel über die Geselligkeit der Tiere. Dreißig Jahre zuvor hatte er in seinem Notizheft M, das »der Metaphysik, der Moral und Spekulationen über Ausdruck« gewidmet war, am 16. August vermerkt: »Die Entstehung des Menschen jetzt bewiesen. Die Metaphysik muß aufblühen. Derjenige, der den Pavian versteht, würde mehr zur Metaphysik beitragen als Locke.«[24] Unter den Affen hatten es ihm offenbar vor allem die Paviane angetan. Der Geist des Menschen sei um nichts vollkommener als die Instinkte der Tiere für alle Wechselfälle und die sich verändernden Umstände, notierte er am 30. August, unsere Abstammung sei demnach der Ursprung unserer bösen Leidenschaften! Der Teufel in Gestalt des Pavians sei unser Großvater![25]

Pavian ist nicht gleich Pavian. Außer Papio hamadryas leben noch fünf andere Paviane in Afrika. Ob man sie als Arten einstuft oder als Unterarten des Mantelpavians, hängt vom Artenkonzept ab. Das phylogenetische charakterisiert Arten »anhand einer einzigartigen Kombination von Merkmalen, mittels derer man eine bestimmte Gruppe von Tieren von der nächsten verwandten Gruppe unterscheiden kann«.[26] Demnach stellen die fünf Paviane fünf Arten dar. Nach dem biologischen Konzept hingegen zeichnen sich unterschiedliche Arten dadurch aus, daß sie miteinander keine fruchtbaren Nachkommen erzeugen können. Da die Paviane das aber können, gelten die fünf als Unterarten. So heißt der Anubispavian Papio hamadryas anubis, der Gelbe Pavian Papio hamadryas cynocephalus, der Guinea-Pavian Papio hamadryas papio, der Kinda-Pavian Papio hamadryas kindae, der Bärenpavian Papio hamadryas ursinus. Nach der phylogenetischen Benennung fällt hamadryas jeweils weg.