Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SCM R. Brockhaus

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

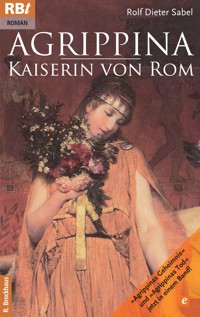

Köln im Jahre 53 nach Christus: Eine geheimnisvolle Mordserie sorgt für große Unruhe. Der Prätorianertribun Marcus Valerius Aviola wird aus dem fernen Rom nach Germanien geschickt, um die Mordserie aufzuklären. Er entdeckt, was alle Opfer verbindet: Sie gehören alle einer neuen orientalischen Sekte an, die einen Schreinersohn anbetet ... Fünf Jahre später erschüttern erneut mehrere Mordfälle die beschauliche Stadt am Rhein. Sämtliche Opfer gehören zum Vertrautenkreis der Agrippina, die im fernen Rom um ihre Machtposition kämpft. Die beiden historischen Romane "Agrippinas Geheimnis" und "Agrippinas Tod" - jetzt in einem Band!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 975

Veröffentlichungsjahr: 2009

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Rolf D. Sabel

Agrippina – Kaiserin von Rom

»Agrippinas Geheimnis« und »Agrippinas Tod« in einem Band!

731

© 2008 R. Brockhaus Verlag im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten Umschlag: Dietmar Reichert, Dormagen Satz: Punkt für Punkt GmbH, Düsseldorf Druck: Ebner & Spiegel, Ulm ISBN 978-3-417-20731-6 (Print)

ISBN 978-3-417-21011-8 (E-Book) Best.-Nr. 220.731

Agrippinas Geheimnis

Prolog

Tod eines Tyrannen

Es konnte nicht anders sein, als dass viele Leute Gaius Caligula, der sich zu solchen Verrücktheiten und Verbrechen verstieg, beiseite schaffen wollten. So fassten zwei Männer gemeinsam den Plan zu einem Anschlag und führten ihn aus: die Prätorianertribune Cassius Chaerea und Cornelius Sabinus.

Es war am 24. Januar des Jahres 41 n. Chr., ungefähr um ein Uhr des Nachmittags, als Gaius Caligula, noch unschlüssig, ob er seinen Platz im Theater verlassen solle, um sich zum Essen zu begeben, sich endlich auf Zureden seiner Freunde hin erhob. In einem Flur, durch den er gehen musste, bereiteten sich eben vornehme Knaben vor, die man aus Kleinasien zu einer Aufführung hatte kommen lassen. Der Kaiser blieb bei ihnen stehen, um ihnen zuzuschauen und sie aufzumuntern.

Über das Folgende liegen dem Chronisten zwei verschiedene Berichte vor: Der eine erzählt, dass ihn Chaerea während des Gespräches mit den Knaben von hinten mit einem Schwerthieb am Hals schwer verletzt habe. Vorher habe der Kaiser noch gesagt: »Tu es!« Darauf durchbohrte der Tribun Cornelius Sabinus von vorne Caligulas Brust.

Nach dem anderen Bericht habe Sabinus, nachdem das Dienstpersonal durch mitverschworene Offiziere entfernt worden sei, um die Losung gebeten. Caligula antwortete: »Jupiter«, und Chaerea rief aus: »So sei’s denn erfüllt«, und spaltete dem Kaiser mit dem Schwert das Kinn. Während dieser schmerzverkrümmt am Boden lag und rief, er lebe noch, wurde er von den übrigen Verschworenen durch dreißig Hiebe erledigt. Beim ersten Lärm eilten des Kaisers Sänftenträger mit Stangen zu Hilfe, bald auch die Germanen der Leibwache, doch zu spät! Danach raste die Leibwache plündernd und mordend durch die Räume des Palastes, und wer sich nicht versteckte, fiel ihnen zum Opfer.

Claudius, der Onkel des Kaisers, hatte sich vor diesen Wirren im Hermaeum versteckt, einem Pavillon. Wenig später schlich er sich, erschreckt durch das Gerücht, der Kaiser sei ermordet, auf eine nahe Terrasse und verbarg sich dort hinter den Türvorhängen.

Ein zufällig dort vorbeikommender Prätorianer sah seine Füße, wollte wissen, um wen es sich handelt, erkannte ihn und zog ihn aus seinem Versteck. Und als sich Claudius voll Furcht dem Mann vor die Knie warf, begrüßte der ihn als neuen Kaiser. Darauf führte er ihn zu seinen Kameraden. Von ihnen wurde Claudius in ihr Lager getragen, wo er die Nacht verbrachte. Am folgenden Tag, als der Senat noch tagte, aber zu keinem Entschlusse kam, und die Menge einen neuen Herrscher verlangte, duldete es Claudius, dass die in Waffen versammelten Soldaten auf seinen Namen schworen und versprach jedem fünfzehntausend Sesterzen. Er war somit der erste Kaiser, der sich der Treue der Soldaten durch eine Belohnung versicherte. (nach Sueton, »Leben der Cäsaren«)

Entnommen aus: F.W. Putzgers Historischer Schulatlas zur Alten, Mittleren und Neuen Geschichte. Verlag von Velhagen & Klasing, Bielefeld und Leipzig 1927

I.

Der Auftrag

November des Jahres 53 n. Chr.

Schneidend weht der nächtliche Ostwind über den Rhein. Er bringt seit Stunden dichten Eisregen und vermischt sich mit den schnell treibenden Nebelschwaden zu einer undurchdringlichen weißen Wand. Gratus Vitellius lehnt sich an die Zinnen der neu errichteten Stadtmauer und betrachtet gedankenverloren das Naturschauspiel, seine klammen Finger streichen über den frischen Mörtel. Von Osten bläst ihm nicht nur der Eissturm ins Gesicht, aus dieser Richtung droht auch Gefahr. Vor allem der germanische Stamm der Sugambrer ist es, der den römischen Grenztruppen das Leben erschwert. Erst vor vier Tagen wurde eine römische Patrouille in einer Nacht wie dieser von den Germanen niedergemacht. Ebenso schnell und lautlos, wie sie mit ihren kleinen Booten über den Rhein gekommen waren, verschwanden sie wieder. Zurück blieben die geplünderten und entstellten Leichen von zehn Kameraden.

Gratus seufzt auf und wickelt sich noch tiefer in sein Sagum, doch auch der schwere Soldatenmantel vermag die Kälte nicht abzuhalten, die klamm und feucht an seinen Beinen heraufkriecht. Noch vor drei Monaten hat der Legionär im heißen Wüstenwind der Provinz Judäa Dienst getan. Die Versetzung in die Provincia Germania kam völlig überraschend. Nach dreiundzwanzig Jahren Dienst im Orient hat man ihn jetzt für die letzten zwei Jahre an den Rhein versetzt. Gratus schüttelt den Kopf. Er versteht diese Entscheidung nicht. Eine Begründung hat ihm sein Centurio natürlich nicht mitgeteilt: »Soldaten haben zu gehorchen« – das war das Einzige, was er zu hören bekam. Da tröstete es wenig, dass es den übrigen Kameraden seiner Kohorte ebenso ergangen war.

Ein dumpfes Geräusch in seinem Rücken lässt ihn herumfahren, aber sein Blick vermag die eisige Dunkelheit und die dahinjagenden Nebelschwaden kaum zu durchdringen. Aber es gibt wohl keinen Grund zur Beunruhigung – hier, auf der Stadtmauer der vor gut drei Jahren neu gegründeten Provinzstadt Colonia Claudia Ara Agrippinensium muss man sich nur vor den äußeren Feinden in Acht nehmen. Gratus dreht sich wieder um, seine Hand umfasst sein Schwert, das schwer an seinem Gürtel hängt und ein Gefühl von Schutz und Sicherheit gewährt.

In der kurzen Zeit, in der er jetzt hier Dienst tut, ist ihm diese neue Veteranenstadt durchaus schon sympathisch geworden. Für ihn, der in den warmen Regionen Oberitaliens geboren wurde, dieses Gebiet aber schon mit sechzehn Jahren verließ, um seinen Militärdienst anzutreten, hat der Begriff Heimat längst seine Bedeutung verloren. Ubi bene, ibi patria – Wo es mir gut geht, da ist mein Vaterland. Ein wahrer Spruch! Er kann sich durchaus vorstellen, als Veteran den Rest seines Lebens hier zu verbringen.

Seine Gedanken wandern zu Thalia, der jungen Ubierin, die er vor einigen Wochen kennen gelernt hat. Mit ihren langen rotblonden Zöpfen, ihrem silberhellen Lachen und ihren spitzbübischen Grübchen hat sie ihn in kurzer Zeit verzaubert. Thalia! Noch zwei Stunden bis zum Ende der dritten Nachtwache, dann bin ich bei dir!

Wieder ein Geräusch. Schritte? Er blickt zurück, versucht angestrengt die Finsternis zu durchdringen.

»Ist da jemand?«, ruft er, doch der tobende Sturm verschluckt seine Worte.

»Valerian?« Für die Ablösung ist es eigentlich zu früh, aber manchmal ...

Keine Antwort! Nur der Wind heult und bläst ihm einen Schwall gefrorener Schneeflocken ins Gesicht. Für einen Augenblick reißt der Nebel auf und gibt den Blick frei auf die mächtigen Zinnen des Nordtores, doch Sekunden später verschlingt er wieder Tor und Mauern.

Nachdenklich lehnt sich Gratus an die Mauer, ein Frostschauer lässt seinen Körper erzittern, die erstarrten Finger klammern sich fester um den Schwertgriff. Sein Blick fällt auf den mächtigen Strom des Rhenus, der sich in dunklen Fluten dahinwälzt und die kleine vorgelagerte Rheininsel mit kalten, schäumenden Wogen umspült.

Wieder wandern seine Gedanken in die ferne Provinz Judäa. Die letzten drei Jahre war er in Jerusalem stationiert und hatte dort einer Kreuzigung beigewohnt, die ihn sehr verwirrte. »Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun«, rief der Verurteilte kurz vor seinem Tode. Ein seltsamer Mensch. Gewissensbisse bekam Gratus erst später, als er sich mit Anhängern des Gekreuzigten unterhielt und so einiges von dem erfuhr, was dieser ungewöhnliche Mensch gelehrt hatte. »Liebe deine Feinde!« – in den Ohren eines römischen Legionärs klang das verrückt. Sollte er etwa die Sugambrer lieben, die ihm Tag und Nacht nach dem Leben trachteten, oder die mörderischen Eburonen, mit denen Cäsar – den Göttern sei Dank! – aufgeräumt hatte?

Chrestos – der Gesalbte, so nannten ihn seine Anhänger. Das meiste von seinen Lehren hatte Gratus nicht verstanden. Seine Kameraden bezeichneten das Ganze als orientalischen Aberglauben und lachten über die scheinbar wirren Ideen des Hingerichteten. Doch hier, in der neuen Provinzstadt, kannte man diesen Mann offensichtlich nicht.

Wirklich nicht? In den langen dunklen Nächten wird auch in den Kasernen manches über die neue Lehre geflüstert und gewispert, heimlich nur, denn der Centurio ist ein eifriger Anhänger des Mithras-Kultes und duldet solche lästerlichen Reden nicht.

Wer weiß. Vielleicht ist das alles nur Unsinn, und doch ...

Gratus ergreift die Lanze, die neben ihm an der Mauer lehnt. Ein paar Schritte zu gehen tut gut bei der Kälte. Plötzlich heult der Sturm mit ungeahnter Kraft auf, reißt an dem Signum, das über der Mauer weht und droht es zu zerfetzen. Abgelenkt, bemerkt er nicht die leisen Schritte hinter sich – bis dem unachtsamen Legionär plötzlich ein eiskalter, blitzender Stahl durch den Rücken dringt.

Mit einem Gurgeln sinkt Gratus Vitellius zu Boden. Er lässt die Lanze fallen – und erblickt bei seinen letzten Atemzügen einen Vermummten, der sich über ihn beugt. Die vermummte Gestalt greift sich mit der Linken den Kopf des Toten, weil ihre Bluttat noch nicht vollendet ist ... Dann entfernt sie sich mit lautlosen Schritten und verschwindet in der tosenden Nacht.

***

März des Jahres 54 n. Chr.

Lange hatte die Hauptstadt des römischen Reiches unter der Last des ungewohnt kalten Winters geächzt, aber nun zogen die ersten milden Frühlingswinde, von Ostia kommend, durch Rom. Wärmende Strahlen der frühen Morgensonne legten sich über die erwachende Stadt.

Das Forum Romanum, Mittelpunkt des Reiches, ja der gesamten Welt, bevölkerte sich wieder mit Menschen aus allen Nationen. Langhaarige Britannier aus dem hohen Norden, stolze Libyer und geheimnisvolle Ägypter, blonde Barbaren aus dem fernen Germanien, Skythen, Parther und Medäer, dunkelhäutige Afrikaner in ihren bunten Gewändern, sie alle verliehen dem Treiben auf dem Forum Glanz, Farbe und einen Hauch von Exotik.

Dazwischen eilten Sklaven mit ihren Herrinnen geschäftig hin und her, um frühe Besorgungen zu erledigen. Sänftenträger, die ihre Herren zum Morgenempfang ihres Patrons trugen, forderten lauthals freie Bahn. Patrizische Damen schlenderten in eleganten Morgenroben über den weitläufigen Platz und zogen bewundernde Blicke auf sich, Plebejerfrauen eilten mit voll gepackten Körben nach Hause, Gassenjungen tollten und spielten inmitten der bunten, ständig anwachsenden Menge, dazwischen flanierende Müßiggänger und mancherlei Tagediebe, die ihren heimlichen Geschäften nachgingen. Nachtschwärmer, die gerade von einem opulenten Gastmahl nach Hause strebten, trafen auf Sklaven, die die Einladungen für das nächste Festessen überbrachten. Eine Kohorte Prätorianersoldaten, Mitglieder der kaiserlichen Leibgarde, marschierte quer über den Platz zum Wachwechsel und genoss die verzehrenden Blicke, die manche der Damen ihnen zuwarfen.

Auch in die zugigen, ausgekühlten Flure und Zimmer des kaiserlichen Palastes kehrte erste Wärme zurück, und man konnte auf das Anzünden der zahlreichen Kohlebecken verzichten. Eilfertig liefen Sklaven und Bedienstete durch die weitläufigen Hallen, um zu putzen und zu schmücken. Alte, verwelkte Blumengebinde wurden durch neue ersetzt, meist in der Farbe weiß, der Lieblingsfarbe des Kaisers. Ein Kommen und Gehen, Hasten und Rufen erfüllte die Gänge und Räume.

Die nägelbeschlagenen Soldatensandalen eines römischen Offiziers klirrten metallisch auf dem kalten Marmorboden und näherten sich den Privaträumen des Kaisers.

»Parole?« Die Stimme des Prätorianers ließ den Offizier abrupt innehalten.

»Libertas!«

»Danke, Tribun«, erwiderte der Leibgardist und ließ Marcus Valerius Aviola, selbst Prätorianer, vorbei. Der Kaiser hatte befohlen, dass niemand zu ihm gelangen dürfe, der nicht die täglich wechselnde Parole kannte. Seine Angst vor Anschlägen war übergroß, und so versuchte er sich durch eine Fülle von Wachmaßnahmen zu schützen. Dazu gehörte, dass auch Valerius sich nun im Vorzimmer seiner sämtlichen Waffen entledigte und geduldig eine Leibesvisitation durch einen weiteren Prätorianer über sich ergehen lassen musste.

»Salve, Tribun.« Lächelnd begrüßte Narcissus, der Leiter der kaiserlichen Kanzlei, den Offizier.

»Es ist schon merkwürdig, dass selbst die Offiziere der Leibgarde durchsucht werden, aber der Cäsar will es so. Was will man machen?«

»Kein Problem für mich«, lachte Valerius, und seine weißen Zähne blitzten, während er sich mit einer Hand durch die schwarzen Haare fuhr, die trotz seiner vierunddreißig Jahre in voller Pracht sein männlich schönes Gesicht umrahmten. Mit seiner Größe von sechs Fuß überragte er Narcissus um fast einen Kopf, vermied es aber tunlichst, auf ihn herabzublicken. Narcissus gehörte mit Pallas, dem Berater für Finanzangelegenheiten, und Callistus, dem für die Bittgesuche zuständigen Minister, zum Kreis der Freigelassenen, ehemalige Sklaven, die unter Claudius, teils schon unter seinem Vorgänger Caligula, bis in die einflussreichsten Kreise und Ämter vorgedrungen waren. In diesen Ämtern hatten sie viel Macht und auch Reichtum anhäufen können und vergalten dies dem kaiserlichen Haus durch völlige Loyalität, jedenfalls so weit, wie es ihren eigenen Interessen förderlich schien.

Eine Sonderstellung unter ihnen nahm ohne Zweifel Narcissus ein, der dem Kaiser am nächsten stand. Er war es, der die Verschwörung Messalinas und ihres Liebhabers Silius gegen den Kaiser aufgedeckt hatte, er hatte auch die Einschiffung des Expeditionsheeres von Gallien nach Britannien überwacht und damit seinen Anteil geleistet an der einzigen und überaus erfolgreichen Kriegsaktion des Kaisers, der Eroberung und Befriedung weiter Teile Britanniens. Das vergaß ihm der Kaiser nicht, und Narcissus wusste das.

»Weißt du, was der Cäsar zu so früher Stunde von mir will?«, fragte der Prätorianertribun.

Narcissus lächelte wissend und zog die Augenbraue hoch. »Sicher wird er es dir sagen, aber es liegt nicht in meinen Händen, dir darüber Auskunft zu geben.«

Diese gestelzte Redeweise war typisch für Narcissus und die anderen Freigelassenen, die sich nun in ihrer neuen, mächtigen Stellung eine kaum zu übersehende Arroganz zugelegt hatten.

Pallas, der als besonderer Vertrauter Agrippinas, der Ehegattin des Kaisers, galt, ließ sich nicht einmal dazu herab, mit so minderwertigen Leuten wie Sklaven oder Freigelassenen zu sprechen, sondern verkehrte nur schriftlich mit ihnen.

In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und zwei Senatoren in weißer Toga verließen den Raum. Augenscheinlich hatten sie eine Standpauke des Kaisers über sich ergehen lassen müssen, denn ihre Köpfe waren so rot wie die Streifen an ihren Gewändern und die Lippen waren zu schmalen Strichen zusammengepresst.

Narcissus gab Valerius ein Zeichen, und sie betraten das Privatgemach des Kaisers, einen großen, schmucklosen, spärlich möblierten Raum, in dessen Mitte ein großer, thronartiger Sessel stand.

Tiberius Claudius Nero Germanicus, der allmächtige Kaiser des Imperium Romanum, saß auf diesem Sessel von blauem Brokat, der in starkem Kontrast zu seiner blütend weißen Toga stand. Allerdings wies die Toga einige Spuren der letzten Mahlzeiten auf. Mit seiner kräftigen, leicht rundlichen Figur bot der Imperator einen imposanten Anblick. Über seinen kurzen eisgrauen Haaren saß ein goldener Lorbeerkranz, der auf der rechten Seite etwas verrutscht war und so der kaiserlichen Erscheinung etwas grotesk Verzerrtes verlieh. Kleine, leicht blutunterlaufene Augen blinzelten den Ankömmling aus einem vollen Gesicht wohlwollend an.

Zur Linken des Kaiser saß ein kleiner dicklicher Mann auf einem Schemel. Halotus, Eunuch und Vorkoster des Kaisers, wich seinem Herrn nie einen Schritt von der Seite. Da Claudius im Übermaß zu essen pflegte, war auch Halotus nie ohne Beschäftigung. Schweigend blickte er den Tribun aus kleinen Schweinsäuglein an.

Während der Kaiser sich einige Weintrauben in den Mund stopfte, winkte er die beiden Männer zu sich. Dann wischte er sich die Lippen mit einem Seidentuch ab.

»Mein wackerer Valerius, sei gegrüßt. Ich habe Wichtiges mit dir zu besprechen. Möchtest du ein paar Trauben oder sonst eine Erfrischung?«

Valerius lehnte ab, obwohl er noch nicht gefrühstückt hatte. Claudius dagegen war mindestens schon beim zweiten Frühstück. Essen und Trinken gehörten zu seinen besonderen Leidenschaften, wie sein mächtiger Körper bewies.

»So höre denn, mein lieber Freund.«

Diese freundliche Anrede gebrauchte der Kaiser gegenüber Valerius nicht zum ersten Mal, und sie war ernst gemeint. Nach der Ermordung seines Vorgängers, des tyrannischen Gaius, den alle Welt nur Caligula nannte, waren marodierende Banden von Legionären und Prätorianern durch den Palast gezogen. Sie raubten, plünderten und brandschatzten. Claudius, der Onkel Caligulas, hatte dessen Herrschaft nur überlebt, weil er sich bewusst schwachsinnig stellte und so keine Gefahr für den grausamen Herrscher darzustellen schien. Nach dem blutigen Ende Caligulas hatte er sich vor Angst zitternd hinter einem Vorhang versteckt und gehofft, ein weiteres Mal zu überleben.

Ein Prätorianer entdeckte ihn, zog ihn hervor, nahm ihn jubelnd auf die Schulter und präsentierte ihn den johlenden Kameraden als neuen Imperator. Doch was als weinseliger Scherz gemeint war, sollte Wahrheit werden. Dieser Gardist war niemand anderes als Marcus Valerius Aviola gewesen, was ihm neben der Beförderung zum Tribun (für die er damals mit seinen 21 Jahren eigentlich viel zu jung war) das kaiserliche Wohlwollen auf Lebenszeit einbrachte.

Gegen den Willen des Senats, der nach den schlechten Erfahrungen mit dem Prinzipat wieder zur republikanischen Verfassung zurückkehren wollte, brachten die Prätorianer Claudius in ihr Lager und riefen ihn zum neuen Kaiser aus. Claudius erkannte die neue Situation schnell, versprach jedem Prätorianer 15 000 Sesterzen – was einem Sold von fünfzehn Jahren entsprach – und genoss die unerwartete Ehrung. Bei all seinen körperlichen und geistigen Defekten sollte er dennoch zu einem der besten Herrscher werden, die das römische Reich jemals lenkten.

Auch jetzt wackelte Claudius bedenklich mit dem Kopf, wischte sich den Speichel ab, der beständig aus seinen Mundwinkeln zu tropfen schien, und fuhr mit gesenkter Stimme fort: »Kennst du CCAA?«

Valerius blickte ihn erstaunt an.

»Colonia Claudia Ara Agrippinensium!«, wiederholte der Imperator ungeduldig.

Valerius schüttelte den Kopf. »Ich bedauere, ich habe diesen Namen nie gehört. Handelt es sich um eine neue Kolonie in Britannien?«

»Britannien? Das ist gut!« Der Kaiser lachte.

»Bei Augustus, das ist sehr gut! Nein, mein Freund, es ist eine Stadt, die wir erst vor kurzem gegründet haben. Sie liegt am Rhenus in der Provincia Germania, ich werde sie vielleicht sogar einmal zur Provinzhauptstadt machen. Sie steht unter dem besonderen Schutz meiner Gemahlin, der göttlichen Agrippina, die in eben jenem Örtlein geboren wurde. Deshalb liegt sie ihr besonders am Herzen, und was ihr am Herzen liegt, liegt auch mir eben dort.«

Er lachte kichernd, als habe er einen guten Scherz gemacht, und blickte schnaufend zu Narcissus herüber. »Ist es nicht so, mein Narcissus?«

»Ohne Zweifel, göttlicher Cäsar«, erwiderte dieser schmeichlerisch und blickte andächtig auf seine manikürten Hände, »ein Ort, der die Gnade hatte, die Geburt der göttlichen Augusta zu erfahren, verdient wohl besondere Beachtung.«

»Ich verstehe«, erwiderte Valerius und blickte den kichernden Kaiser ratlos an.

»Du verstehst gar nichts, mein trefflicher Valerius, und darin gleichst du all meinen Senatoren. Die verstehen auch nichts, träumen nur immer von ihrer Republik, von Consuln und Volkstribunen, von einem mächtigen Senat als Beherrscher des Reiches. Als wenn sich ein solches Reich von einer Versammlung seniler Schwachköpfe regieren ließe! Die Macht gehört in die Hände eines Mannes!« Und mit einem Blick auf Narcissus ergänzte er: »... wenn er die rechten Berater hat«, was Narcissus mit einem dünnen Lächeln dankbar quittierte.

»Aber zurück zur Ara Agrippinensium. Ein nettes Städtchen an einem mächtigen Strom. Ich habe noch viel mit ihm vor. Doch in le... letzter Zei...«, seine Stimme geriet ins Stottern und wurde leiser, »Mo... Mo... Morde, eine Serie von Mordfällen hat es gegeben. Nicht dass dies etwas Besonderes wäre, jede Stunde sterben irgendwelche Menschen in unserem gr... großen Reich von gewaltsamer Hand. Aber hier ...« Er fuhr sich mit der Hand über die schweißglänzende Stirn, griff nach einem Apfel und biss hinein.

»Rätselhaft, alles rätsel... rätselhaft. Einfache Legionäre, Offiziere, Händler, Ver...Verwalt... Verwaltungsbeamte, ein Priester gar, Einheimische und Römer, Frauen und Männer. Ingesamt sind es sieben Tote gewesen, nicht wahr, mein Narcissus?«

»Mit Verlaub, Herr, acht Opfer sind von meuchelnder Hand gefallen. Die Nachricht vom letzten Opfer erreichte uns erst vor einigen Tagen«, wandte Narcissus ein und machte ein betrübtes Gesicht.

»Also acht«, fuhr Claudius fort, »was macht das für einen Unterschied? Und das Zeichen, dieses furchtbare Zeichen!«

»Ein Zeichen?«, fragte Valerius, der den Eindruck hatte, sich am Gespräch beteiligen zu müssen, und lehnte sich interessiert nach vorne. »Was für ein Zeichen?«

»Allen Opfern wurde auf ihrer Stirn mit einem Messer ein Buchstabe eingeritzt«, flüsterte Narcissus unheilvoll.

»Ein Buchstabe?«

»Ein N, schlicht und ergreifend, aber ebenso rätselhaft. Ein N!«, stieß Claudius schaudernd aus und warf den Apfel angewidert in die Schale zurück, als sei er die Ursache allen Übels.

»Es könnte auch ein M sein«, wagte Narcissus den Kaiser zu unterbrechen und erhielt dafür einen tadelnden Blick des Imperators.

Claudius richtete nun die arg in Unordnung geratenen Falten seiner Toga, stand auf und deklamierte in verzweifelter Pose: »Ein N oder ein M ... Wen interessiert das schon außer euch Ur... Ur... Urkundenkratzern? Ich aber habe ein Reich zu regieren. Ist es nicht furchtbar? In meinem Reich sterben die Men... Menschen durch frevelhafte Hand, und der Täter, dieser Un... Unhold, erlaubt es sich gar, sein Zeichen zu hinterlassen. Ein N, ein M, was mag das nur bedeuten? Die Kai... Kaiserin ist jedenfalls sehr beunruhigt, dass so etwas in der von ihr gegründeten Stadt geschehen kann. Die Behörden sind machtlos, der K... Kerl ist einfach nicht zu fa... fa... fassen.«

Er setzte sich wieder, faltete die Hände über dem gewölbten Bauch und wackelte ratlos mit dem Kopf hin und her.

»Er hinterlässt keine Spuren«, ergänzte Narcissus, »und zwischen den Morden scheint es keinen Zusammenhang zu geben. Das letzte Opfer war ein Legionär namens Gratus Vitellius, ein verdienter Soldat und Großneffe eines ehemaligen Konsuls. Du kennst Aulus Vitellius?«

Valerius nickte. Aulus Vitellius war vor einigen Jahren Konsul gewesen und galt in Rom als populärer und einflussreicher Mann.

»Seitdem lässt mir der Mann keine Ruhe mehr«, stöhnte Claudius, »ich soll etwas unternehmen, den Tät... Täter fassen, aber w... wie?«

Lauernd blickte der Kaiser seinem Tribun in die Augen.

Plötzlich zeigte er mit dem Zeigefinger auf den überraschten Prätorianer und rief: »Du, edler Valerius, du wirst mir helfen. Wir haben beschlossen, d... dich nach Germania zu schicken, damit du die Mo... Mordfälle aufklärst. Ein ge... geheimer Auftrag. Du wirst mein Sonderermittler sein, mit allen Vollmachten, die du benötigst. Hier ...«, er griff nach einer Schriftrolle mit dem kaiserlichen Siegel, die ihm von Narcissus gereicht wurde, und übergab sie dem Tribun. »Hier sind dein Reisebefehl u... und die Sondervollmacht, alles, was du brauchst. Wem immer du dies Do... Doku... Dokument zeigst, er wird dir zu Diensten sein und alles tun, was du ihm aufträgst. Aber mache nur in Notfällen Gebrauch davon. Offiziell wirst du in deiner Eigenschaft als Prätorianertribun den Aufbau der örtlichen Polizeitruppe leiten. Der kaiserliche Befehl liegt den Papieren bei. Alles Weitere wird dir mein guter Na... Na... Narcissus mitteilen.«

Mit einem Ruck raffte Claudius seine Toga zusammen und stand auf. Zu Halotus gewandt rief er: »Vergiss nicht, dass ich heute Abend Pilze wünsche, Pilze in Garum, und viele davon!«

Die Audienz war beendet, der Kaiser winkte huldvoll, während der Tribun zusammen mit Narcissus den Raum verließ. Narcissus führte den Offizier in einen schlichten Nebenraum und übergab ihm eine weitere Schriftrolle.

»Du wirst dich morgen in Ostia einschiffen und von dort mit der Aquila nach Massilia segeln. Das ist ein Schnellsegler, du wirst höchstens vier Tage brauchen. Dort wirst du dich einer Reitereinheit der Legio XIII Gemina anschließen. Wenn alles gut geht, bist du in drei Wochen in Colonia Agrippinensium. Unser Agent dort heißt Manlius Pertinax. Er residiert als schlichter Weinhändler, du wirst ihn leicht finden. Nach deiner Ankunft wirst du sofort Kontakt mit ihm aufnehmen. Er wird dir eine Liste aller Mordopfer geben. Vielleicht gelingt es dir ja, einen Zusammenhang herzustellen und Licht in diese ominöse Angelegenheit zu bringen. Er selbst hat auch schon begonnen zu ermitteln, und wir erwarten täglich seinen Bericht.«

Dann senkte sich seine Stimme. »Der Kaiser ist sehr beunruhigt. Er befürchtet eine neue Verschwörung. Es wäre nicht die erste, die ihren Beginn in einer Provinz nimmt. Wie du sicher weißt, hat kurz nach dem Tode des göttlichen Augustus, vor jetzt ungefähr dreißig Jahren, in eben jener Ubierstadt eine Meuterei stattgefunden, die sich gegen den göttlichen Tiberius, seinen Nachfolger richtete. Nur dem raschen Eingreifen des Germanicus, des Vaters unserer verehrten Augusta, ist es zu danken, dass sie sofort niedergeschlagen wurde. Den Göttern sei Dank!«

Leise fuhr er fort: »Also geh behutsam und diskret vor. Außer Pertinax soll dort keiner etwas von deiner Mission wissen. Mit den dortigen Magistratsbehörden arbeitest du nur zusammen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Selbst der Statthalter darf nichts von deiner eigentlichen Aufgabe wissen! Wem kann man heute schon trauen?«

Narcissus flüsterte, als sei der Raum voller unerwünschter Zuhörer: »Wenn du Berichte für uns hast, so übergib sie dem Pertinax, der für den schnellstmöglichen Transport nach Rom sorgen wird. Arbeite gut und arbeite schnell, es wird dein Schaden nicht sein. Versagst du aber, kann dir auch das Wohlwollen des Kaisers nicht helfen. Du hast mich verstanden?!«

Valerius nickte. »Ich werde mein Bestes tun, um den Cäsar zufrieden zu stellen. Wann soll ich aufbrechen?«

»Morgen schon! Mit der Garde hier ist alles abgeklärt. Offiziell nimmst du einige Monate Urlaub, um ein erkranktes Familienmitglied in ferner Provinz zu besuchen. Aus der Wachrolle bist du bereits gestrichen. Und vergiss nicht, auch hier in Rom darfst du mit niemandem über deinen Auftrag sprechen, mit niemandem! Die Götter seien mit dir.«

Damit war Valerius entlassen. Er hob den Arm zum Gruß und verließ Narcissus. Im Vorraum legte er seine Waffen wieder an und machte sich auf den Weg in seine Kaserne.

II.

Agrippina, Kaiserin von Rom

Die Flure hatten sich inzwischen mit Senatoren, Rittern und Verwaltungsbeamten gefüllt, die alle eine Audienz beim Kaiser oder seinen Beratern erhofften. Ein diffuses Stimmengewirr erfüllte die Gänge. Viele der Wartenden kannte Valerius, und er grüßte sie freundlich. Plötzlich ergriff jemand rau seinen Arm und zog ihn zur Seite. Es war Afranius Burrus, der oberste Prätorianerpräfekt und damit sein unmittelbarer Vorgesetzter.

»Salve, Valerius. Auf ein Wort.«

Bevor der überraschte Tribun antworten konnte, zog Burrus ihn in einen halbdunklen, menschenleeren Seitengang und legte warnend die Finger auf die Lippen.

»Die Wände haben Ohren hier, komm mit!«

Schweigend gingen sie den Gang entlang und gelangten in den Südflügel des Palastes.

Hier hatte die Augusta ihre Gemächer, wie Valerius wusste. Ein Wachgardist, der die Kommenden sah, grüßte mit erhobenem Arm und trat schweigend zur Seite. Burrus öffnete die Tür, und Valerius betrat einen prachtvollen Raum: die Wände bunt gekalkt und mit Motiven aus der griechischen Mythologie bemalt, die Decken azurblau mit goldener Einfassung, der Fußboden mit herrlichen vielfarbigen Mosaiken geschmückt. In der Mitte stand ein imposanter Tisch, mit Reliefs und Figuren verziert, Beine und Füße kunstvoll gedrechselt, um ihn herum mehrere Stühle gleicher Machart, mit weichen Samtkissen belegt. Welch ein Kontrast zu den kargen Räumen des Kaisers!

»Warte hier!«

Burrus öffnete eine kleine Seitentür und kam wenig später in Begleitung einer stolzen, noch sehr jugendlich wirkenden Frau zurück. Julia Agrippina! Tochter des Germanicus, Enkelin des Agrippa wie des Tiberius, Urenkelin des göttlichen Augustus, Schwester des verhassten Caligula, Nichte und Ehefrau des regierenden Claudius. Jeder Zoll eine Vertreterin der julisch-claudischen Dynastie und – wie viele meinten – die einzige und wahre Herrscherin Roms.

Die Augusta schön zu nennen, wäre verfehlt gewesen. Sie war hoch gewachsen und schlank. Dunkelblonde, zu strenger Frisur aufgesteckte Haare umrahmten ein ernstes Gesicht mit großen, blassblauen Augen. Die schmalen Lippen des kleinen Mundes wirkten leicht verkniffen. Das energische Kinn, trotzig nach vorne geschoben, drückte Ehrgeiz und Herrschsucht aus. Ihre blassrote, weit dekolletierte Tunika betonte ihre weiblichen Rundungen ebenso wie die durchdringende Kälte, die diese zielstrebige Frau ausstrahlte.

Agrippina öffnete die schmalen Lippen zu einem dünnen Lächeln, trat auf Valerius zu und legte ihm wohlwollend die Hand auf die Schulter.

»Es ist sehr freundlich von dir, meinem Ruf Folge zu leisten«, sagte sie mit kräftiger Stimme. »Wir haben ein Problem, das wir mit dir besprechen wollen.«

Sie forderte Valerius auf, Platz zu nehmen, goss ihm aus einer gläsernen Karaffe etwas Wein ein und blickte ihn aufmerksam an.

»Du warst beim Cäsar, meinem Gemahl?«

Das war mehr eine Feststellung als eine Frage.

Valerius nickte.

»Er hatte einen Auftrag für dich, nicht wahr?«

Valerius räusperte sich. »Verzeih, edle Augusta, aber es ist mir nicht erlaubt ...«

»... darüber zu sprechen«, unterbrach ihn Agrippina, und der Anflug eines Lächelns zog über ihr strenges Gesicht.

»Deine Diskretion ehrt dich, aber du musst wissen, dass der Cäsar vor mir keine Geheimnisse hat. Im Gegenteil, den Auftrag, den er dir erteilte, hast du erhalten, weil ich ihn darum gebeten habe. Und wisse auch, dass ich diejenige war, die ihm deinen Namen vorgeschlagen hat. Der Cäsar hatte eigentlich einen anderen für diese heikle Mission ausgesucht, aber ich habe Burrus gefragt, welcher seiner Offiziere für besondere Diskretion bekannt ist.«

Sie warf einen kurzen Blick auf Burrus.

»So ist es«, ergänzte dieser schnell, »die edle Augusta hat ein besonderes Interesse an der Lösung dieses Falles. Ich hatte mir erlaubt, ihr eine kleine Empfehlung zu geben.«

»Es ist meine Stadt!« Die Stimme Agrippinas wurde lauter und etwas schrill.

»Meine Stadt – und ich dulde nicht, dass ihr Name durch diese Mordfälle befleckt wird. Du musst wissen«, ihre Stimme senkte sich wieder und nahm einen vertraulichen Klang an, »dass es mein Großvater Marcus Vipsanius Agrippa war, der den germanischen Stamm der Ubier auf die linke Seite des Rhenus übersiedelte. Er hat sie als Statthalter Galliens in das Treueverhältnis zu Rom aufgenommen. In dieser Stadt wurde ich geboren, bevor sie noch Stadt war. Ich, nur ich habe den Cäsar bewogen, ihr die Stadtrechte zu gewähren, und meinen Namen trägt sie. Ich werde nicht weiter dulden, was sich dort ereignet. Im ganzen Reich spricht man schon darüber, und jeder Mord wirft einen Schatten auf meinen Glanz.«

Das war zweifellos maßlos übertrieben, aber Valerius spürte doch, wie ernst es der Kaiserin mit ihrem Anliegen war.

»Du wirst tun, was dir mein verehrter Gatte aufgetragen hat. Aber was immer du herausfindest, du wirst es mir zuerst berichten! Mir zuerst, und nicht dem Cäsar, und schon gar nicht seinem Lackaffen Narcissus, hörst du!«

Das war kein Wunsch, es war ein unmissverständlicher Befehl ...

»Ich habe in Colonia Agrippinensium einen Vertrauten. Er heißt Gaius Volturcius Crassus und hat das Amt des Prätors inne, er wird dich erwarten. Zu ihm wirst du nach deiner Ankunft zuerst gehen, nicht zu Manlius Pertinax, diesem lasterhaften Säufer.«

Die Kaiserin schien bestens informiert über die Pläne ihres Gatten. Valerius war mehr als verwundert.

»Du wunderst dich, nicht wahr? Ich weiß alles!«

»Du bringst mich damit in arge Verlegenheit«, wandte Valerius ein und rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Schweißperlen traten auf seine gebräunte Stirn. Er schien mitten in eine Machtauseinandersetzung des kaiserlichen Paares geraten zu sein.

»Wenn du dem Befehl der Augusta gehorchst, begehst du keinen Treuebruch am Cäsar«, mischte sich Burrus ein und legte seine Hand begütigend auf das Knie des Tribuns.

»Die Kaiserin will nur das Beste für ihren Gatten. Der Imperator würde es auch so wollen, wenn er nicht unter dem Einfluss des schmeichlerischen Narcissus stünde.«

Das waren offene Worte, die Valerius jedoch kaum beruhigten. Die Kaiserin trat auf ihn zu und flötete sanft: »Hab’ keine Sorge, du magst dem Cäsar alles berichten, was du herausfindest. Geh ruhig zu diesem Pertinax. Nur eben musst du mir vorher Nachricht geben. Was ist schlimm daran? Ich bin Enkelin, Schwester und Gattin eines Kaisers, Tochter eines der größten Feldherrn. Ich bin die Augusta! Werde ich etwas wollen, was dem Reich schaden könnte?«

»Ich werde tun, was du befiehlst, Herrin.«

Valerius hatte sich entschieden. Die Arme der Kaiserin reichten ohne Zweifel weiter als die ihres Gatten. Es war ein reiner Akt des Selbstschutzes, sich ihr nicht zu widersetzen. Vielleicht ließe sich ja noch eine diplomatische Lösung finden, die beiden Seiten gerecht würde.

»Nimm dies!« Die Kaiserin reichte ihm einen Beutel mit Goldstücken. »Es wird dir bei deinem Auftrag von Nutzen sein, denn Gold löst manche Zunge.«

Widerwillig nahm Valerius den Beutel an. Das sah nach Bestechung aus. Aber auch das schien Agrippina zu bemerken.

»Es ist nicht für dich. Deine Dienste werde ich zu anderer Zeit angemessen belohnen. Dies Gold soll dir nur, wenn erforderlich, die nötigen Informationen verschaffen. Gold öffnet auch die verschlossensten Münder! So, nun geh, mein treuer Tribun. Kläre den Fall auf. Aber was du auch tust, vorher gibst du mir Nachricht. Auf keinen Fall sollst du auf irgendeine Weise ohne meine Erlaubnis handeln. Wisse, deine Aufgabe ist es, Informationen zu sammeln und an mich weiterzugeben, zuerst an mich! Nicht mehr, aber – bei allen Göttern – auch nicht weniger!«

Noch bevor Valerius sich verabschieden konnte, öffnete sich wieder die kleine Seitentür, und ein rotblonder Junge, nicht älter als fünfzehn Jahre, betrat den Raum und lief auf die Kaiserin zu. Valerius erkannte ihn sofort: Lucius Domitius Ahenobarbus, Agrippinas Sohn aus erster Ehe.

Auf Betreiben Agrippinas hatte der Kaiser ihn vor drei Jahren adoptiert, obwohl es mit Britannicus aus der Ehe mit Messalina bereits einen Thronfolger gab. Mit 13 Jahren – zwei Jahre zu früh – hatte er die Toga virilis erhalten, zudem war ihm der Titel Princeps Iuventutis verliehen worden, der eigentlich nur Britannicus als legitimem Thronfolger zustand. Vor einem Jahr war er trotz seines jugendlichen Alters mit Octavia, der Tochter des Claudius, vermählt worden. In Rom galt es als ausgemacht, dass Agrippina dies alles nur ins Werk gesetzt hatte, um ihrem Sohn nach Claudius’ Tod den Thron zu sichern.

Agrippinas Gesicht strahlte, und ihre Strenge wich mütterlicher Zärtlichkeit.

»Lucius, mein Liebster, komm und begrüße den Tribun Valerius Aviola, einen vertrauten Freund.«

Valerius musterte neugierig den Ankömmling, den er bisher nur selten im Palast gesehen hatte, weil ihm dieser Teil des Gebäudes nicht unterstand. Unter den rotblonden Haaren blickten ihm blaugraue, trübe Augen misstrauisch entgegen. Für sein Alter war er eher zu klein. Auffallend, dass die spindeldürren Beine in krassem Missverhältnis zu dem ausgeprägten Oberkörper standen. Rote Flecken verunzierten sein eigentlich ansehnliches Gesicht. Der Prinz trug eine rote langärmelige Tunika, die mit goldenen Ornamenten geschmückt war. Der Blick, den er dem Tribun zuwarf, war kaum freundlich zu nennen. Trotzdem verzog sich sein Mund zu einem gequälten Lächeln.

»Sei gegrüßt, Tribun.«

Valerius schlug seine Faust an die Brust und grüßte den möglichen Thronfolger mit einem Kopfnicken.

»Salve, Princeps!«

Lucius verschwendete keinen weiteren Blick an den Offizier.

»Beste Mutter«, rief der junge Mann, den spätere Generationen nur noch mit seinem Beinamen Nero nennen sollten, »wann kommt denn nun endlich Seneca? Ich möchte mich mit Antisius zum Spiel verabreden.«

»Er wird sicher gleich kommen, Lieber, und wenn du deine Studien in Philosophie und Griechisch erledigt hast, magst du dich mit Antisius treffen. Geh nur solange nach nebenan.«

Lucius warf einen scheelen Blick auf Valerius und verließ wortlos den Raum.

»Ich denke, wir haben alles besprochen.« Agrippina stand auf und blickte Valerius durchdringend an. »Die Götter mögen dich nach Germanien begleiten.«

Valerius hatte den Raum kaum verlassen, als er mit einem hastig eilenden Mann zusammenstieß.

»Lucius Annaeus Seneca, verzeih!«

»Ich habe dich um Verzeihung zu bitten, Tribun«, erwiderte der Angesprochene atemlos.

»Ich war in Eile, denn ich werde von der Augusta und dem jungen Prinzen zum Unterricht erwartet, und beide warten nicht gerne.«

»Ich würde gerne mit dir sprechen, ich habe da ein ...«

»Nicht jetzt«, antwortete Seneca, »keine Zeit! Wenn es wichtig ist, so komme im Lauf des Nachmittags in mein Haus, dann haben wir Zeit. So zur zehnten Stunde. Jetzt muss ich gehen, man erwartet mich.«

Mit einem flüchtigen »Vale« eilte er weiter.

Nachdenklich ging Valerius die langen Gänge entlang, drängte sich durch die Menge der Wartenden, grüßte nach hier und nickte nach dort, als er plötzlich einen leichten Schlag in die Seite erhielt.

»Excusa me!« Ein unbekannter junger Ritter hatte ihn angerempelt und entschuldigte sich freundlich, dann war er verschwunden.

Mit sorgenvoller Miene verließ der Tribun den kaiserlichen Palast. So vieles war noch zu regeln. Der plötzliche Befehl zum Aufbruch stellte ihn vor einige Probleme. Vor allem war da Cynthia, seine Verlobte, der er kaum seine plötzliche Abreise erklären konnte und die doch jetzt schon im Übermaß zur Eifersucht neigte. Cynthia Cornelia, aus dem uralten Geschlecht der Cornelier, ihm an Abstammung, Namen – und Reichtum – in vielfacher Hinsicht überlegen.

Sein Gesicht nahm einen zärtlichen Ausdruck an, als er an die junge, temperamentvolle Frau mit den lockigen schwarzen Haaren und den großen blauen Augen dachte. Seit vier Jahren kannten sie sich, seit einem Jahr waren sie verlobt. Die Hochzeit war für das kommende Jahr geplant.

»Es nützt nichts«, seufzte Valerius, »ich werde es ihr irgendwie beibringen müssen.«

Valerius hatte inzwischen das vornehme Wohnviertel des Palatinus verlassen und eilte über den Clivus Victoriae vorbei an den riesigen Getreidespeichern zu den Wohnsitzen der Cornelier.

»Haltet den Dieb! Haltet ihn!« Valerius’ Aufmerksamkeit wurde plötzlich durch die durchdringende Stimme eines dickbäuchigen Mannes – der schmale Streifen an seiner Toga wies ihn als Angehörigen des Ritterstandes aus – in Anspruch genommen, der mit hochrotem Gesicht hinter einem jungen Burschen herlief. Offensichtlich war der mit der Geldbörse des Dicken unterwegs. Sekunden später waren beide hinter der nächsten Ecke verschwunden. Unwillkürlich tastete Valerius nach dem Goldbeutel der Agrippina, den er unter seinem Lederpanzer versteckt hatte. Seine Hände erfühlten aber nicht nur den Beutel, sondern auch einen kleinen zusammengerollten Papyruszettel. Nanu? Wo kam der her? Den musste ihm irgendjemand zugesteckt haben. Neugierig entrollte er den zusammengerollten Zettel, auf dem stand: »Vertraue nicht der Kaiserin! Ein Freund!«

Verblüfft blickte der Offizier auf die krakeligen Buchstaben. Die Szene im Palast fiel ihm wieder ein, der unbekannte junge Ritter, der ihn angerempelt hatte. Vergeblich versuchte er, sich das Gesicht des Mannes ins Gedächtnis zurückzurufen. Nein, nie gesehen! Warum diese Warnung? Unsinn, irgendein Wichtigtuer! Achtlos warf er das Papierchen weg.

Er stand jetzt vor der Villa Corneliana, einem der drei Stadtsitze der Cornelier. Auf sein Klopfen öffnete ihm der hochbetagte Türsklave.

»Salve, edler Tribun.« Das Gesicht des Alten leuchtete. Er mochte den schneidigen Offizier, der ihn nie hatte spüren lassen, dass er nur ein Sklave war.

»Gruß auch dir, Germaniolus!«

Wie bei vielen Sklaven hatte die Herrschaft für den Sklaven einen Namen gewählt, der seine Herkunft verriet. Allerdings war die Bezeichnung »kleiner Germane« höchst irreführend, denn der Alte verfügte auch jetzt noch über einen höchst stattlichen Körperbau, auch wenn ihn die Last des Alters drückte.

»Tritt ein. Ich werde sogleich die junge Herrin holen.« Mit schlurfenden Schritten entfernte sich der Alte.

Der Tribun blickte sich um, einmal mehr weideten sich die Augen des jungen Offiziers an der Pracht des Atriums. In der Mitte der Halle lag ein rechteckiges Wasserbecken. Eine Figur der Diana, aus weißem Marmor herrlich gestaltet, sorgte ständig für die Zufuhr frischen Wassers. Der Boden rings um das Becken war mit Mosaiken in allen Farben ausgeschmückt, die Szenen waren den Metamorphosen Ovids nachempfunden. Auf der einen Längsseite konnte man Pyramus und Thisbe erkennen, die unglücklich Liebenden, die durch eine Wand getrennt sich heiße Liebesschwüre zuflüsterten. Auf der anderen Seite Dädalus und Ikarus bei ihrem missglückten Flugversuch. Die Stirnseiten waren durch Bilder aus den vier Zeitaltern geschmückt, je zwei aus dem goldenen und silbernen und zwei aus dem bronzenen und eisernen. Zwei Bänke, ebenfalls aus weißem Marmor, luden zum Ausruhen und Betrachten der Mosaikszenen ein. Die Wände des Atriums waren von roter Farbe, zur Decke hin mit goldener Ornamentik und griechischen Mustern abgesetzt. Tische aus Marmor trugen Arrangements aus Obst und Blumen, die roten Säulen waren alle mit golddurchwirkten Weinranken umgeben, die sich bis zur Decke hoch schlängelten.

»Liebster!« Eine freudige Stimme unterbrach seine stillen Betrachtungen. Cynthia stürmte auf ihn zu und fiel ihm um den Hals.

»Ich hatte dich gar nicht erwartet. Oh, wie schön ist es, dich heute schon zu sehen.«

Sie drückte ihre vollen roten Lippen auf seinen Mund und schlang die Arme fest um ihn. Zärtlich erwiderte Valerius die Küsse, zog seine Verlobte dann aber behutsam zu einer der Bänke und versiegelte die sprudelnden Lippen mit seinem Finger.

»Cynthia, liebste Cynthia ... Was ich dir mitzuteilen habe, wird dich kaum erfreuen.«

Valerius berichtete ihr von einem Sonderauftrag, den er vom Kaiser persönlich erhalten habe und der ihn in das ferne Germanien fortrufe. Er unterließ es, Einzelheiten preiszugeben und ließ auch seine Begegnung mit Agrippina ganz aus.

Zornig blickte ihn Cynthia an, ihr Mund hatte sich schmollend verzogen, und die blauen Augen funkelten.

»Nach Germanien? In den finsteren kalten Norden, wo die langhaarigen Barbaren in ihren dunklen Wäldern zwischen riesigen Bären und zotteligen Auerochsen hausen? Valerius, das kannst du mir nicht antun!« Ihre herrische Stimme überschlug sich.

»Und die blonden Germanenmädchen! Sicher wirst du unter ihnen einherstolzieren wie ein eitler Pfau. Nein, Valerius, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich werde gleich mit meinem Vater sprechen. Der wird zum Kaiser gehen und ...«

»Nichts dergleichen wirst du tun.« Die Stimme des Tribuns wurde schärfer, sein Blick streng. Er hasste solche Szenen, und er hasste es, Cynthia belügen zu müssen.

»Befehl ist Befehl! Ich werde den Auftrag ausführen. An meiner Treue hast du noch nie zweifeln müssen, oder habe ich ...?«

Ein Schwall von Tränen unterbrach die Rede. Cynthia verfügte ohne Zweifel über alle Waffen, die man in solch einem Gefecht brauchte.

»Du wirst mich vergessen und irgendeine Thusnelda oder Walburga lieben, ich weiß es genau. Aber geh nur, geh, wenn du unbedingt deine Cynthia verlassen willst.«

Sie hatte ihren Stolz und die patrizische Haltung aufgegeben und die letzten Worte im weinerlichen Tonfall eines kleinen Mädchens geflüstert, dem man soeben seine liebste Puppe wegnahm. Valerius versuchte, sie in die Arme zu nehmen, erntete aber lediglich ein zorniges Kopfschütteln. Mit einem leisen Schrei riss sich Cynthia los, versetzte dem überraschten Tribun eine schallende Ohrfeige und verschwand in einem der zahlreichen Zimmer, die an das Atrium angrenzten.

»Sie ist ein verwöhntes, trotziges Kind, du musst Geduld mit ihr haben!« Von den Streitenden unbemerkt, war Cynthias Vater in die Halle gekommen, Faustus Cornelius Sulla Felix, Senator und Consul des Vorjahres, ein stattlicher Mann. Obwohl er die 60 schon überschritten hatte, verriet sein volles Haupthaar kein Grau, die schlanke, hohe Gestalt überragte den Tribun noch um einen halben Kopf, und die fein geschnitten Züge seines Gesichts strahlten vor väterlichem Stolz. Seine blütendweiße Toga mit dem Senatorenpurpur verriet, dass er gerade von einem offiziellen Empfang zurückkam.

»Ich fürchte, ich habe ihr viel zu viel durchgehen lassen.« Der Senator seufzte lächelnd. »Was ist passiert?«

Valerius rieb sich die geschundene Wange. In kurzen Worten schilderte er den Grund der Auseinandersetzung, unterschlug aber auch in diesem Gespräch die Einzelheiten. Das Gesicht des Senators wurde ernst.

»Ein Sonderauftrag? Behalte ruhig die Einzelheiten für dich. Je weniger Köpfe es wissen, umso weniger Münder können es ausplaudern. Wenn der Kaiser einen Sonderbeauftragten ernennt, muss es sich um eine wichtige Mission handeln. Wie wäre es mit einer kleinen Erfrischung?«

Valerius lehnte trotz seines knurrenden Magens ab, er habe seine wichtigsten Sachen zu packen und wolle sich dann noch bei Seneca einfinden.

»Seneca? Ein kluger Kopf. Vielleicht der Beste im Reich.« Aus den Worten des Senators sprach Bewunderung.

»Ich will dich nicht aufhalten. Komm morgen vor deiner Abreise her. Cynthia wird sich bis dahin beruhigt haben. Möge Mercurius dich auf deinen fernen Wegen geleiten!« Die Männer umfassten sich zum Abschied am Arm.

III.

Seneca, der Philosoph vom Esquilin

Senecas Haus befand sich auf dem Esquilinus, nicht mehr als zwanzig Minuten von der Villa Corneliana entfernt. Valerius beschloss daher, nicht den Umweg über die Kaserne zu machen und seine Sachen erst später zu packen. Gemächlich schlenderte er durch die sonnendurchfluteten Gassen, passierte die Thermen des Tiberius und ließ die Subura, Roms geheimnisumwittertes Armenviertel, links liegen. Alles hier schien ihm vertraut, denn in diesem Viertel war er aufgewachsen. Er folgte der breiten Hauptstraße, dem Argiletum, die auf beiden Seiten mit zahlreichen Antiquaren und Bücherständen bestückt war, und bog dann in den nach rechts abzweigenden Clivus Suburbanus ein. In einer Garküche ließ er sich eine kräftige Portion Erbsensuppe servieren und trank mit Genuss ein großes Glas Falerner, freilich zur Hälfte mit Wasser vermischt. Vorbei an der Porticus Liviae, einer weiträumigen Säulenhalle, in deren rechteckigem Innenhof das Heiligtum der Concordia stand, passierte Valerius eine Brunnenanlage, in der quietschende Kinder zögernd ihre Füße in das kühle Wasser tauchten. Die Straße begann jetzt steil anzusteigen, und der Tribun überholte etliche Spaziergänger, die schnaufend stehen geblieben waren und sich den Schweiß von der Stirn wischten. Valerius hatte nun die Porta Esquilina durchschritten, das alte Stadttor aus Servianischer Zeit, und damit den Esquilinus erreicht. Ein Blick zur Sonne zeigte ihm, dass es etwa die zehnte Stunde sein müsse. Ohne Eile schlenderte er die wenigen Schritte zum Haus des Philosophen.

Senecas Haus war schon in Sichtweite, als er plötzlich schnelle Schritte hinter sich hörte. Abrupt drehte er sich um. Zwei hünenhafte, muskelbepackte Kerle, offenbar ehemalige Gladiatoren, standen wie aus dem Nichts hinter ihm. Ihre grimmigen Mienen und die tückischen Blicke ihrer vernarbten Gesichter verhießen nichts Gutes. Der Kleinere von ihnen hatte eine Sica in der Hand, die typische Meuchelwaffe der Straßenräuber, der andere ein Kurzschwert. Ohne ein Wort zu sagen stürzten sich beide auf den verdutzten Tribun. Valerius hatte sofort sein Schwert gezogen, um sich zu verteidigen. An Kraft waren die Angreifer ihrem Opfer ohne Zweifel überlegen, nicht aber an Technik. Der Nahkampf mit Schwert und Dolch gehört zu der sorgfältigen Ausbildung bei den Prätorianern, und so hatte Valerius einem seiner Angreifer bald eine schmerzhafte Wunde am Arm beigebracht.

»Das sollst du büßen, du Hund!«, keuchte der Verletzte und stach mit dem Kurzdolch auf den unbewehrten Arm des Offiziers. Die Blöße, die er sich dabei gab, nutzte Valerius aus und stach ihm das Schwert in den Leib. Mit verdrehten Augen sank der Mann zu Boden, aus seinem Leib strömte ein fingerdicker Blutstrom und versickerte im sandigen Boden.

Der zweite Angreifer versuchte diesen Moment auszunutzen, um dem Tribun sein Schwert in den Brustkorb zu stoßen. Die Klinge prallte aber am harten Lederpanzer ab und verursachte nicht mehr als eine Streifwunde an Valerius’ Arm.

»Ich werde dich lehren, einen Tribun des Kaisers auf offener Straße zu überfallen, du Strauchdieb!«

Mit mächtigen Hieben drang der Tribun auf den zweiten Gladiator ein, der schließlich über den Körper seines getöteten Kameraden stolperte und zu Boden fiel.

»Gnade!«, stammelte er mit aufgerissenen Augen.

»Was wolltet ihr? In wessen Auftrag habt ihr gehandelt? Sprich, wenn du dein Leben liebst!«

Das war kein normaler Straßenüberfall – in den unsicheren Straßen Roms durchaus an der Tagesordnung –, daran bestand für Valerius kein Zweifel.

»Auftrag? Was meinst du?«

Der Gladiator verzog den Mund zu einem verächtlichen Grinsen. Valerius richtete seine Schwertspitze genau auf den Hals des Angreifers.

»Weich mir nicht aus. Rede oder stirb!«

Die Augen des Gladiators blitzten tückisch auf, dann zog er mit einem Schrei beide Beine an, bäumte sich auf und trat Valerius in den Unterleib. Der Tribun krümmte sich in beißendem Schmerz zusammen. Im selben Augenblick schlug der Gladiator mit dem Handrücken Valerius’ Schwert zur Seite, wobei er sich eine klaffende Wunde zuzog, und landete mit seiner Rechten einen krachenden Fausthieb am Unterkiefer des Offiziers. Bevor sich Valerius erholen konnte, hatte sich der Mann blitzartig erhoben, war davongelaufen und aus seinem Blickfeld verschwunden. Mühsam und taumelnd rappelte sich Valerius auf. Die Straße war menschenleer. Wer eben noch vorbeiging, hatte sich schnell in eine sichere Ecke verdrückt und dort den Ausgang des Kampfes abgewartet. Ein hagerer, hochaufgeschossener Mann in einem schwarzen Mantel, der hinter einem Brunnen stand und die ganze Szene aufmerksam beobachtet hatte, zog sich schweigend zurück.

Valerius klopfte sich Schmutz und Staub von seiner Rüstung und nahm sein Schwert an sich. Er tastete nach dem Goldbeutel und den beiden Schriftrollen, alles war an seinem Platz. Eine kurze Durchsuchung des Toten ergab nichts. Kein Zettel, kein Abzeichen, kein Namensamulett, nichts! Die wenigen Schritte zu Senecas Haus ging er wieder mit festem Schritt. Auf sein Klopfen wurde ihm so schnell geöffnet, als sei der Kampf vom Haus aus beobachtet worden. Es war Seneca selbst, der die schmale eisenbeschlagene Holzpforte öffnete und nun mit aufgerissenen Augen auf die blutende Armwunde seines Gastes starrte.

»Bei den Göttern! Was ist passiert? Du bist verletzt!«

Valerius betrat den kleinen Vorhof des Hauses und erzählte in kurzen Worten, was geschehen war.

»Valia, Thisbe, schnell! Bringt Verbandszeug für unseren Gast. Und einen Krug Wasser. Schnell, ihr Mädchen, schnell!«

Valerius setzte sich auf eine Bank, während die herbeigerufenen Sklavinnen die Wunde säuberten und sie sorgfältig verbanden.

»Draußen liegt der eine meiner Gegner. Er ist tot. Könntest du jemanden schicken, der seine Leiche holt? Ich muss wissen, um wen es sich handelt und wer hinter dem Überfall steckt.«

Seneca schickte sofort zwei Nubier, riesenhafte Kerle, die aber Minuten später kopfschüttelnd zurückkehrten.

»Nicht da! Nicht Leiche.« Mit rollenden Augen radebrechte der Schwarze und schlenkerte mit seinen überlangen Armen.

»Was? Das ist unmöglich!«, rief Valerius und stürzte aus dem Haus. Aber der Platz, auf dem der mächtige Körper des toten Gladiators liegen musste, war leer. Lediglich zwei große Blutlachen zeugten von dem Kampf um Leben und Tod, der dort eben stattgefunden hatte. Kopfschüttelnd kehrte der Tribun zurück.

»Mögen die Götter wissen, wohin er verschwunden ist. Auf eigenen Füßen ist er jedenfalls nicht gegangen, so viel steht fest.«

»Ich bedauere sehr, dass du solchen Gefahren ausgesetzt warst«, sagte Seneca mit betrübter Miene. »Aber nun sollten wir diesen schlimmen Vorfall erst einmal vergessen. Ich habe ein kleines Mahl für dich richten lassen. Einstweilen magst du dich im Bad von den Spuren dieses Überfalls säubern und dich erfrischen. Ich erwarte dich danach in der Bibliothek.«

In dem kleinen, aber geschmackvollen Baderaum seines Gastgebers legte Valerius seine Rüstung ab und wusch sich gründlich. Mit dankbarem Blick sah er, dass Seneca eine frische Tunika für ihn hatte bereitlegen lassen.

In Senecas Bibliothek standen an allen Seiten Schränke und Regale, die mit Buchrollen, Schriften und Dokumenten voll gestopft waren. Kleine rote Bändchen gaben den Autor an. Der Philosoph selbst saß auf einem bequemen Sessel und bedeutete Valerius, auf dem zweiten Sessel Platz zu nehmen. Der Tribun sah sich um. Auffallend waren die vielen gleichartigen Tischchen aus Citrusholz, die einen angenehm herben Duft abgaben. Der stadtbekannte Philosoph schien diese Art von Holz besonders zu lieben.

»Ein sehr komfortables Haus. Nicht zu groß, aber sehr geschmackvoll und gemütlich. Und so ruhig.«

»Ruhig ist es, in der Tat. Du müsstest mich einmal in meiner Wohnung in Baiae besuchen.«

Senecas Lippen umspielte ein feines Lächeln. »Die liegt über einer Badeanstalt. Das ist kein Spaß. Von allen Seiten umtönt mich dort Lärm vielfältigster Art: Kraftprotze üben und schwingen ihre mit Blei beschwerten Hände; sie mühen sich ab oder tun so, als ob sie sich abmühten, sie zischen und atmen gepresst und stöhnen, wenn sie den angehaltenen Atem wieder ausstoßen.«

Valerius musste lauthals lachen, und der Philosoph fuhr schmunzelnd fort: »Wenn ich an jemanden geraten bin, der träge ist und sich mit dem gewöhnlichen Einsalben begnügt, höre ich die Hand klatschen, die auf die Schulter schlägt; je nach der Art, wie sie schlägt, klingt es flach oder hohl. Nimm die Ballspieler, die laut ihre Bälle zählen und darüber in Streit geraten. Dann füge noch einen zänkischen Menschen hinzu, einen ertappten Dieb und einen, dem die eigene Stimme im Bad gefällt, dazu noch die, die ins Schwimmbecken springen mit dem tosenden Geräusch aufspritzenden Wassers. Dazu die Haarzupfer, die, um sich besser bemerkbar zu machen, ihre schrille Stimme in infernalischem Crescendo ertönen lassen, dazu ihre Opfer, die nicht weniger schreien. Getränkehändler, Wursthändler, Zuckerbäcker und alle Inhaber von Garküchen, die ihre Ware in kakophonischem Stimmengewirr anpreisen.«

Valerius konnte sich gut in diese Situation hineinversetzen, in den Thermen Roms ging es nicht anders zu.

»Aber ich schwatze und schwatze, verzeih, edler Valerius. Du bist nicht gekommen, um das Geschwätz eines alten Mannes anzuhören.«

Die Tür öffnete sich, und zwei Sklavinnen brachten den versprochenen Imbiss: kaltes Huhn, umlegt mit hart gekochten Eiern, rohen Salaten und Pilzen, außerdem eine Schüssel mit Krustentieren und Fischstücken in Garum, der unvermeidlichen Soße. Dazu reichten die Sklavinnen tiefroten, mit Wasser vermischten Wein, der aus einer mit feinem Silber ziselierten Schale mit Henkel und Fuß getrunken wurde.

Schweigend aßen die beiden Männer, und besonders Valerius griff tüchtig zu, denn außer der Erbsensuppe hatte er bislang noch nichts zu sich genommen, und die lag schon einige Stunden zurück.

»Also, mein Freund, was kann ich für dich tun?«, fragte Seneca und nahm einen tiefen Zug aus der Weinschale.

Der Tribun kaute genüsslich auf einem Stück Fisch herum, wischte sich den Mund ab und entgegnete: »Ich brauche einen Rat, und zwar nicht von irgendeinem, sondern von dem besten Kopf Roms, wie Senator Faustus Cornelius sagen würde.«

»Das Kompliment ehrt mich, es kommt mir aber kaum zu. Gleichwohl, worum geht es?«

Und nun erzählte Valerius von dem Dilemma, in das er unvermutet geraten war. Er verschwieg nichts und schilderte insbesondere die Szene genau, die sich in den Räumen der Augusta abgespielt hatte. Nur den zugesteckten Zettel ließ er unerwähnt.

»Wie soll ich mich nun verhalten? Führe ich den Auftrag des Kaisers durch, so handele ich gegen den Befehl der Augusta. Tue ich, was die Kaiserin befiehlt, begehe ich Treuebruch am Kaiser und verletze meinen Tribuneneid. Wer kann wissen, was mir mehr schadet oder nützt?«

Wie zum Trost griff er nach einem weiteren Stück Fisch und spülte es mit einem Schluck Wein herunter. Der Philosoph sah den Offizier schweigend an und schüttelte dann den Kopf.

»Wenn es dir um meine Meinung geht« – er unterbrach seine Worte und nippte an der Weinschale – »so rate ich dir: Tu, was die Augusta von dir verlangt. Ich spüre, dass sie in Rom noch herrschen wird, wenn Claudius schon bei den Göttern weilt. Ihr und dem jungen Prinzen, kein Zweifel, wird die Zukunft in Rom gehören, und – mögen es die Götter geben – mein junger Zögling Lucius wird dereinst dieses riesige Imperium mit fester Hand regieren, milde und gütig, wenn er die Lehren und Unterweisungen beherzigt, die er täglich von mir bekommt. Er ist auf dem rechten Wege! Aber halte dich fern von den Freigelassenen, dem falschen Narcissus und dem listigen Pallas. Die acht Jahre meines Exils auf Korsika haben mich gelehrt, die falschen von den rechten Freunden zu unterscheiden. Wahre Freunde gibt es hier in Rom kaum, viel weniger noch im Palast.« Erneut nahm Seneca einen Schluck Wein zu sich.

»Was nun deinen Auftrag im fernen Germanien anbetrifft, so kenne ich jene kleine Stadt nur vom Hörensagen. Mein Schwager, Aulus Pompeius Paulinus, residiert dort als Statthalter von Germania Inferior. Vielleicht kann er dir behilflich sein. Ich will dir gerne ein Empfehlungsschreiben mitgeben. Und was die Umstände anbetrifft, die deinen Auftrag erforderlich zu machen scheinen«, Seneca runzelte nachdenklich die Stirn, »eine Mordserie, das klingt geheimnisvoll. Vielleicht steckt aber auch nur das Übliche dahinter, Eifersucht oder Intrigen, Neid oder Habgier, all die Verworfenheiten, derer ungebildete Menschen fähig sind. Aber wer weiß ... Wie du sagst, argwöhnt der Kaiser eine mögliche Verschwörung. Das will jedoch nichts heißen, das tut er immer. Hinter jedem erschlagenen Gemüsehändler wähnt er eine Verschwörung gegen seine Person. Meine besten Wünsche begleiten dich auf jeden Fall. Ich hoffe doch, du wirst mir nach deiner Rückkehr berichten?«

»Das werde ich tun«, versprach Valerius, während er sich eine Weintraube nahm. »Und der Anschlag auf mich vor deiner Tür? Siehst du da keinen Zusammenhang?«

»Merkwürdig genug«, erwiderte Seneca, »aber wer weiß von deiner Mission, wer könnte sie verhindern wollen? So viel ich weiß, ist sie nur den Personen bekannt, die sie von dir verlangt haben, und die werden dich kaum umzubringen versuchen.«

»Wohl wahr.« Valerius fuhr sich unschlüssig durch die Haare. »Mag sein, dass es ein Zufall war und es sich doch um ganz gewöhnliche Straßenräuber handelte.«

Gesättigt und in besserer Stimmung als zuvor verließ er den großen römischen Philosophen. Das Angebot eines Empfehlungsschreibens an den Statthalter hatte er dankend abgelehnt – wie sollte er auch wissen, dass es ihm noch einmal sehr nützlich hätte sein können?

IV.

Das Gasthaus des Todes

Der Frühlingsregen hatte die meisten Straßen und Wege Germaniens in schlammige Pfützen verwandelt, und nur die von römischen Pionieren angelegten Reisestraßen waren noch passierbar. Dichte Nebelschleier hatten sich über das Land gelegt und tauchten die regenbenetzten Wälder in dunkles Grau.

Eine zweispännige Carruca rumpelte schwerfällig, doch in beachtlichem Tempo über eine der Straßen, immer wieder angefeuert von dem pockennarbigen Kutscher, der seine Pferde in einem grausigen Latein dahintrieb, das so lückenhaft war wie sein Gebiss. Die eisenbeschlagenen Holzräder erzeugten einen monotonen, ermüdenden Gleichklang. Obwohl der Reisewagen gut gepolstert und durchaus bequem zu nennen war, bekamen die Passagiere die zahlreichen Unebenheiten der Straße empfindlich zu spüren.

»Bei Jupiter, das ist keine Straße, sondern eine Anhäufung von Schlammlöchern.«

Der rotgesichtige, dickliche Kaufmann putzte sich den Schweiß von der Stirn, hob das Fenstertuch an und sah nach draußen. Dunkle, nebelverhangene Wälder säumten den Weg und gaben nur ab und zu den Blick frei auf grünende Lichtungen oder kleine Ansammlungen von Häusern und Höfen.

»Noch etwa sechs Milia bis Mogontiacum, dann ist es geschafft! Bei den Göttern, was freue ich mich auf ein warmes Bad!«

Der Kaufmann blickte seine zwei Mitreisenden hoffnungsfroh an, doch niemand schien das Gespräch aufnehmen zu wollen. Der blasse, hagere Mann in dem dünnen schwarzen Mantel, der in Noviomagus zugestiegen war und bis jetzt kein Wort gesprochen hatte, starrte weiterhin mit finsterem Blick aus dem anderen Fenster. Ab und zu rieb er sich über die frische Narbe, die sich von seinem Kinn bis zum Ohr zog und sein sonst ansehnliches Gesicht entstellte.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!