19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

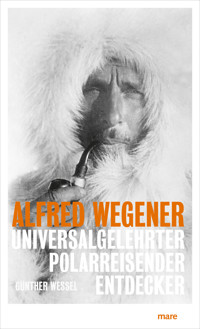

Schulen, Straßen, Stiftungen, Forschungsinstitute und sogar ein Mondkrater tragen seinen Namen. Zu Recht: Ging es um Wissensdrang und Wagemut, stand der 1880 in Berlin geborene Physiker, Meteorologe und Astronom Alfred Wegener Abenteurern wie Amundsen, Scott & Co. in nichts nach. Er stellte spektakuläre Dauerrekorde in der Ballonfahrt auf, und bei der bis dahin längsten Grönlandüberquerung entkam er nur knapp dem Hungertod. Mit seiner genialen Idee der Kontinentaldrift legte er den Grundstein für die Theorie der Plattentektonik, und zwar in einer Disziplin, die noch nicht einmal die seine war. 1930 starb er auf dem Inlandeis Grönlands – er hatte versucht, auf Skiern die Küste zu erreichen, um die Vorräte der Wissenschaftler, die mitten auf dem Eis in einer Forschungsstation überwinterten, zu schonen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Die Arbeit an diesem Buch wurde durch das Stipendienprogramm »Neustart Kultur« gefördert.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Abbildung Frontispiz:

Alfred Wegener (li.) und Rasmus Villumsen vor dem Abmarsch von »Eismitte« zur Westküste Grönlands, 1. November 1930.

© 2024 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag

Coverabbildung picture-alliance / dpa / dpaweb / DB Awi

Datenkonvertierung E-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-844-1

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-692-8

www.mare.de

INHALT

Prolog

Ein Forscher mit einer grossen Sehnsucht

Eine jugend zwischen Stadt und Land

Studium und erste Forschung

Geschichte der Polarforschung – die »heroische« Epoche

Erste Polarfahrt, 1906–1908

Marburger Jahre

Kontinentalverschiebung und Plattentektonik

Geschichte der Polarforschung – der Kampf um den Nordpol

Durch Grönland, 1912–1913

Hochzeit, Krieg und bürgerliches Leben

Geschichte der Polarforschung – der Zauber des Eises

Geschichte der Polarforschung – Wissenschaft ohne Rekordjagd

Die letzte Grönlandreise – Vorgeschichte und Vorexpedition, 1929

Die Letzte Grönlandreise – die Hauptexpedition, 1930/31

Die Letzte Grönlandreise – der Winter in »Eismitte«, 1930/31

Das Grab im Eis

Was Bleibt

Anhang

Anmerkungen

Zeittafel

Weiterführende Literatur

Interviews

Bildquellen

Dank

Bildteil

Über das Buch

PROLOG

30.Oktober 1930: Nach einer 40-tägigen Schlittenreise treffen Alfred Wegener, Rasmus Villumsen und Fritz Loewe in »Eismitte« ein, wo sich Ernst Sorge und Johannes Georgi in einer Höhle tief im Firn eingegraben haben. 400 Kilometer haben sie sich von der grönländischen Westküste aus vorwärtsgequält. 400 Kilometer bei Gegenwind und Minustemperaturen von bis zu 50 Grad Celsius.

Fritz Loewes Zehen, Hacken und Finger sind blau gefroren. Er wird gleich ausgezogen, auf eine Koje in einen trockenen, warmen Schlafsack gepackt und von Georgi und Sorge abwechselnd massiert. »Georgi und ich staunten immer wieder über die kaum glaubliche Leistung, bei Temperaturen von unter minus 50 Grad gegen den Wind mit Hundeschlitten zu reisen. Und daß Loewe das sogar die letzten vier Tage noch mit erfrorenen Zehen durchgehalten hat«1, schrieb Ernst Sorge später. »Es machte auf uns fast einen übernatürlichen Eindruck, daß Wegener so frisch, froh und gesund aussah wie nach einem Spaziergang. Wegeners Energie war durch die vierzigtägige harte Schlittenreise nicht erschöpft, im Gegenteil: Sie war erst richtig angefacht worden. Er hielt jetzt sozusagen nichts mehr für unmöglich. Er freute sich, daß wir uns entschlossen hatten, in ›Eismitte‹ zu überwintern. Den Ausfall dieser Station im Expeditionsplan hätte er nie verschmerzt.«

Wegener lässt sich berichten, fragt die meteorologischen Daten ab und die Messungen der Firnschichten und notiert alles in seinem Tagebuch. Fünf Menschen sitzen in der Firnhöhle. Kuschelig kommt es den Neuankömmlingen vor, kuschelig bei minus 5 Grad, denn wärmer wird es in der Höhle nie. Sie sind aufgedreht, glücklich, essen und trinken Kaffee. Und schmieden Pläne für das kommende Jahr: War eigentlich im Expeditionsplan nur eine Grönlanddurchquerung in direkter Linie zum Scoresby-Sund geplant, will Wegener nun eine weitere zur Ammassalik-Insel weiter südlich durchführen.

Die fünf besprechen das weitere Vorgehen, und sie beschließen, dass Wegener und Rasmus Villumsen allein zurück zur Küste fahren sollen. Zwei Ruhenächte gönnen sie sich. Sie sind optimistisch. Es ist etwas wärmer geworden – nur noch minus 39 Grad, und die Hunde sind ausgeruht. Das Eis scheint gut befahrbar, und der Wind bläst aus der richtigen Richtung. Von Osten, er soll sie sozusagen zur Küste schieben. Am 1. November 1930 brechen sie auf. Es ist Alfred Wegeners fünfzigster Geburtstag.

Sie werden nie an der Weststation ankommen.

EIN FORSCHER MIT EINER GROSSEN SEHNSUCHT

»Man entdeckt keine neuen Weltteile,ohne den Mut zu haben, alle Küsten ausden Augen zu verlieren.«1

André Gide, Die Falschmünzer

Zwei Zentimeter. Um so viel haben sich Nordamerika und Europa im letzten Jahr ungefähr voneinander entfernt. Der Atlantik ist somit gewachsen. Sechs Zentimeter sind sich Los Angeles und San Francisco näher gekommen, und auch der indische Subkontinent hat sich weiter nach Norden bewegt und dabei den Himalaja noch etwas höher geschoben.

Die Plattentektonik – die Bewegung der Kontinentalplatten auf dem Oberen Erdmantel – verändert das Antlitz der Erde. Kontinente verschieben sich, Gebirge werden aufgetürmt und vergehen, Meere wachsen oder schrumpfen, Meeresströmungen verschieben sich, und das schon seit Hunderten von Millionen Jahren. Es wird auch immer so weitergehen – jedenfalls solange unser Planet existiert.

Das Wissen darum verdanken wir einem Forscher, der am 1. November 1880 in Berlin geboren wurde, dort und im nördlichen Brandenburg aufwuchs, in Berlin, Heidelberg und Innsbruck studierte, später an Hochschulen in Marburg, Hamburg und Graz forschte und im November 1930 bei einer Grönlandexpedition starb – Alfred Wegener war Meteorologe, Polar- und Geowissenschaftler. Nach ihm sind ein Asteroid, ein Mondkrater und ein Marskrater benannt. Auf Grönland gibt es die Wegener-Halbinsel, die Wegener-Inseln und den Alfred-Wegener-Berg, in der Antarktis tragen ein Gebirgszug, ein Berg, ein Tiefseegraben und eine ganze Region seinen Namen. Zudem einige Schulen, ein paar Straßen sowie eines der bekanntesten Forschungsinstitute Deutschlands, das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, dessen Leiterin, die Meeresbiologin Antje Boetius, den Namensgeber als einen »ganz erstaunlichen Forscher«2 charakterisiert. Er habe schon früh eine Hypothese für das Erdsystem formuliert, mit der man erklären konnte, was eigentlich unsere Erde ist und wie sie sich verhält. »Alfred Wegener hatte entdeckt, dass die Kontinente so aussehen, als hätten sie einmal wie Puzzlestücke alle zusammengepasst und einen Mega-, einen Superkontinent gebildet. So kam er auf die Idee der Kontinentaldrift, einer dynamischen Bewegung der Erdoberfläche.«

Wegener war ein erstaunlich vielseitiger Forscher. Von Hause aus Meteorologe, befasste er sich – getrieben von einer nicht enden wollenden Neugierde – mit Klimaveränderungen, Geologie, Paläontologie, Glaziologie, Botanik und Zoologie, auch um Belege für seine Theorie der Kontinentalverschiebung zu finden. Er begriff unseren Planeten als ein einziges Ökosystem, in dem die verschiedenen Faktoren wie Atmosphäre, Land, Wasser, Eis zusammenhängen und sich gegenseitig bedingen. Er war ein Universalgelehrter, einer der ganz großen Ideengeber der Geowissenschaften und der Erdsystemwissenschaften, der als Wissenschaftler dafür stand, die Erde als Ganzes zu betrachten. Er wollte das System Erde verstehen, jenseits der engen Grenzen der eigenen Wissenschaftsdisziplin. Dafür führte er Polarexpeditionen durch, stieg mit dem Ballon auf und durchquerte Grönland auf Skiern. Ein aufregendes theoretisches und praktisches Forscherleben.

Wegeners Polarexpeditionen lassen sich nicht ohne den Kontext der Zeit verstehen. Polarforschung, auch mit dem Ziel, endlich die Pole zu erreichen, war ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts populär. Wegener war sieben Jahre alt, als Fridtjof Nansen erstmalig Grönland durchquerte, und elf, als Robert Edwin Peary das ebenfalls gelang. Er zählte dreizehn Jahre, als Nansen seine Fram-Expedition startete, und sechzehn, als diese glücklich beendet wurde. Diese Unternehmungen wurden von Medien begleitet und die Berichte der Polarhelden von einem begeisterten Publikum gelesen – sie erlebten hohe Auflagen, und auch Wegener wird viele von ihnen gekannt haben.

Diese Expeditionen lassen sich in drei Kategorien einteilen: Es gab frühe Versuche, die Passagen im Nordmeer nach Asien und einen möglichen Weg zum Nordpol zu finden, oft mit untauglichen Mitteln, voller Pathos und voll heroischen Einsatzes; es gab den Wettlauf zum Nordpol, der vor allem zwischen Robert Edwin Peary und Frederick Albert Cook ausgetragen wurde und der Pearys Lebensthema war; und es gab die eher wissenschaftliche, nicht von Konkurrenzdenken getriebene Polarforschung, die vor allem nach dem vermeintlichen Erreichen des Pols und dem Ende der Rekordjagd einsetzte.

Auch Wegener selbst war alles andere als ein Schreibtischwissenschaftler – ihn lockte das Abenteuer, ihn prägte die Freude daran, sich zu messen, auch mit der Natur. Warum sonst wäre Wegener wie viele andere Forscher wieder in die Polarregionen zurückgekehrt, obwohl er auf Grönland bei seinem ersten Aufenthalt erleben musste, wie Expeditionspartner erfroren und verschollen und er selbst bei seinem zweiten Aufenthalt fast sein Leben gelassen hätte?

»Die Natur muß gefühlt werden; wer nur sieht und abstrahiert, kann ein Menschenalter […] Pflanzen und Tiere zergliedern, er wird die Natur zu beschreiben glauben, ihr selbst aber ewig fremd sein«3, schrieb Alexander von Humboldt in einem Brief an Goethe vom 3. Januar 1810. Das könnte ein Motiv sein, die Strapazen einer Polarreise auf sich zu nehmen. Ein anderes nannte der Radrennfahrer Marcel Kittel, der sich über die Tour de France äußerte: »Das Leiden ist hart, aber das Ankommen ist schön.«4 Ein drittes schließlich lässt der amerikanische Schriftsteller James Salter die Hauptfigur seines Romans In der Wand, einen Bergsteiger, formulieren: »Man ist auf alles vorbereitet. Wenn man mit dem Fuß abrutscht, hat man noch seine Hand. Man versucht nie etwas, wenn man nicht sicher ist, daß man es schafft. Es ist eine Frage der inneren Einstellung. Man muß daran glauben, daß man nie abstürzen wird.«5 Der feste Glaube daran also, dass man selbst nicht scheitern wird, egal, wie viele andere vor einem gescheitert sind.

Wegener gab in seinen Polarreisen auch einer Vision, einer Sehnsucht nach. Einer Sehnsucht voller Ambivalenzen, einer Sehnsucht, die auch Fridtjof Nansen verspürt hatte, der in den Schlusssätzen seines Expeditionsberichtes In Nacht und Eis über seine Polarfahrt 1893 bis 1896 schrieb: »Das Eis und die langen Mondnächte mit ihrer Qual erschienen mir wie ein ferner Traum aus einer anderen Welt, ein Traum, der entstanden und dahingeschwunden war. Aber welchen Wert hätte das Leben ohne seine Träume?«6

EINE JUGEND ZWISCHEN STADT UND LAND

Ich, Alfred Lothar Wegener, evangelischer Confession, bin am 1. November 1880 zu Berlin als Sohn des Predigers und Direktors des Schindlerschen Waisenhauses, Dr. Richard Wegener, geboren.«1 So beginnt der selbst verfasste Lebenslauf, den Alfred Wegener 1904 seiner Doktorarbeit beifügte: geboren in der Friedrichsgracht 57 auf der Fischerinsel, dem südlichen Teil der Spreeinsel in der Berliner Mitte, also unweit vom Schloss, vom Berliner Dom und von der Allee Unter den Linden, wo sich die preußischen Könige ihre Prachtbauten hatten errichten lassen; hineingeboren in eine Zeit und eine Stadt, die sich im dauernden Umbruch befanden.

Die Industrialisierung ließ Berlin wachsen, und zwar in atemberaubendem Tempo. Allein in den Jahren 1871 bis 1873 zogen 400000 Menschen neu in die Stadt – die meisten im Alter von zwanzig bis dreißig Jahren. Überall strebten Schornsteine und Werkhallen in die Höhe. Berlin war einer der wichtigsten Industriestandorte Deutschlands mit Unternehmen wie Borsig oder den beiden Elektrogiganten Siemens & Halske und AEG. Diese suchten Arbeitskräfte und warben sie überall im Deutschen Reich und in benachbarten Ländern an.

Hauptstandort der Schwerindustrie war zunächst der nördliche Stadtrand vor dem Oranienburger Tor, beiderseits der heutigen Chausseestraße, der im Volksmund wegen der vielen Fabrikschlote »Feuerland« getauft wurde. Borsig kaufte in Oberschlesien eigene Erz- und Kohlegruben an und eröffnete 1850 ein großes Eisen- und Gussstahlwerk in Moabit, das damals noch nicht zu Berlin gehörte.

1877 lebten bereits eine Million Menschen in der Metropole, womit sich die Bevölkerungszahl innerhalb von nicht einmal zwanzig Jahren verdoppelt hatte. Weitere fünfundzwanzig Jahre später war die Zwei-Millionen-Marke geknackt. Die meisten Menschen waren zugezogen, nur zwei von fünf Berlinern auch in der Stadt geboren. Es entstanden neue Siedlungen, fabriknah in den Außenbezirken, welche die städtebauliche Struktur Berlins weiter veränderten; die Stadt wuchs, die Orte und Gemeinden im Umland ebenso. Schon ab 1862 gab es eine einheitliche Stadtplanung. Sie sah Villenkolonien und Arbeiterviertel vor, ganze Viertel wurden von Kaufleuten und Grundbesitzern am Reißbrett entworfen und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen. Ab 1881 fuhr die erste elektrische Straßenbahn der Welt ab Lichterfelde Richtung Stadtzentrum. Pferdeomnibusse verbanden die Stadtteile miteinander; Plätze auf dem oberen Deck waren billig, die wettergeschützten im Innenraum deutlich teurer. Die S-Bahn wurde als Hochbahn gebaut – überall wurde gehämmert und gemauert, und das Stadtbild änderte sich Tag für Tag.

Ab den 1880er-Jahren entstanden die für Berlin typischen großen Häuserblocks mit einheitlichen Traufhöhen und vielen engen, hintereinanderliegenden Hinterhöfen, die nach der Berliner Bauordnung nur eine Länge und Breite von je 5,34 Metern haben mussten – groß genug, dass der von Pferden gezogene Spritzenwagen der Feuerwehr darin wenden konnte. Im Vorderhaus waren die Wohnungen oft groß und repräsentativ, im Hinterhaus versteckten sich enge und dunkle Küchen und Kammern. Mitte der 1890er-Jahre lebte fast die Hälfte der Bevölkerung in Wohnungen mit nur einem beheizbaren Zimmer, das gleichzeitig als Küche, Wohn- und Schlafstube diente. Die Gemeinschaftstoilette auf halber Treppe oder im Hof wurde oft von mehr als vierzig Personen benutzt. Wieder andere wohnten für wenig Geld frisch gebaute Wohnungen »trocken«. Denn Neubauten mussten etwa drei Monate lang austrocknen, bevor sie wirklich bezugsfertig waren. Das »Trockenwohnen« verkürzte die Frist, ruinierte aber die Gesundheit der dort Lebenden.

Die Stadt war eng, man klebte aufeinander. Privatsphäre existierte nicht. »1873 zählte man 55,83 Bewohner pro Grundstück. Es miteinander auszuhalten und halbwegs friedlich aneinander vorbeizukommen, erforderte Stresskompetenz, Reaktionsschnelligkeit, Konfliktvermeidungsroutinen. Schlagfertigkeit, Schnoddrigkeit, die Mischung aus demonstrativer Unbeeindruckbarkeit und bloß verbaler Aggression, gehörten dazu.«2 In den Höfen, eher Lichtschächte als Luftschneisen, fand sich die typische Mischung der Gründerzeit: kleine Handwerks- und Industriebetriebe, auch ein Schlachter, ein wenig Viehzucht oder eine Gerberei. Es rauchte und rußte dort nicht nur im Winter, da der Hauptenergieträger für neu gegründete Chemie- und Textilfabriken oder auch Papiermühlen Braunkohle war, und es stank nach Abwasser und Tierhaltung im Sommer. Die Stadt blühte wirtschaftlich – die Berliner Luft war zumindest in den Innenstadtquartieren schauderhaft.

»Man kann einen Menschen mit einer Wohnung geradeso gut töten wie mit einer Axt«3, schrieb der sozialdemokratische Abgeordnete Albert Südekum 1908 in seinem Buch Großstädtisches Wohnungselend – ein Elend, von dem andere wiederum profitierten. Berlin war Boomtown, Unter den Linden und am Kurfürstendamm ließ sich prächtig flanieren. »Berlin ist Spekulation, ungesunde Tempobeschleunigung, die Stadt schießt hinein ins Auswärts, sie kommt nicht gütig oder werbend«, so der Wirtschaftswissenschaftler Alfons Goldschmidt. »Sie reißt Landstücke an sich, sie pfropft ihre Häßlichkeiten hinein.«4

In diesen wachsenden und sich täglich verändernden Moloch wurde Alfred Wegener hineingeboren. Als jüngstes von fünf Geschwistern hatte er zwei Schwestern, nämlich Tony (geboren 1873) und Käte (1879), und zwei Brüder, nämlich Willi (1874) und Kurt (1878). Sein Vater Richard Wegener war ein evangelischer Theologe und promovierter Altphilologe, der ziemlich genau auch dem klassischen Ideal eines Bildungsbürgers entsprach und von 1874 bis 1904 das Schindlersche Waisenhaus leitete, eine private Stiftung für Söhne von Beamten, Pastoren und Lehrern, die als gepflegte und vergleichsweise liberale Institution galt. Die Zöglinge waren gleichzeitig Schüler am Gymnasium zum Grauen Kloster, wo Richard Wegener selbst unterrichtete. Überaus preußisch korrekt, bestand er darauf, dass seine Kinder eine andere Schule besuchten. Er wollte nicht im Geringsten den Anschein erwecken, sie zu bevorzugen. Daher heißt es im Lebenslauf zur Dissertation weiter: »Ich genoß den Unterricht des Köllnischen Gymnasiums zu Berlin, welches ich Michaelis 1899 mit dem Zeugnis der Reife verließ, um mich an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin dem Studium der Mathematik und Naturwissenschaften, insbesondere der Astronomie, zu widmen.«5

Als »fortschrittlichen Pädagogen, Theologen und Dichter«6 bezeichnet Peter Böthig, der in Rheinsberg das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum leitet, den – so der offizielle Titel – »Herrn Doktor und Hofgerichtsprediger Richard Wegener, Oberlehrer zum Grauen Kloster und Direktor des Schindlerschen Waisenhauses«.

Das Tucholsky-Museum besitzt eine Außenstelle – das winzige Alfred-Wegener-Museum in Zechlinerhütte, das heute zu Rheinsberg gehört. »Richard Wegener hatte früh schon die Idee, mit den Kindern auch in die Natur zu wollen, raus aus dem stickigen und schmutzigen Berlin«, so Peter Böthig. Zumal er selbst, wie auch seine Frau Anna Wegener, geborene Schwarz, aus eher ländlicher Umgebung stammte und weil er vielleicht ahnte, dass die Großstadtluft zum frühen Tod seiner Tochter Käthe – sie starb als Fünfjährige nach kurzer Krankheit im Jahr 18847 – beigetragen hatte.

So nutzte die Familie die Chance, als das ehemalige Direktorenhaus der Glashütte in Zechlinerhütte samt Park und Wiesen verkauft wurde. Die Hütte war wenige Jahre zuvor stillgelegt worden. Es war das Geburtshaus von Anna Wegener, das die Familie 1886 erwarb – als Refugium auf dem Lande, als Rückzugsort. Seen und lange Lindenalleen, sanfte Hügel und Wälder mit Buchen, Birken und Nadelbäumen statt der explodierenden Stadt, die sich jeden Tag und viel zu schnell veränderte.

Die Sommer verbrachte die Familie dort, die Ferien, die Wochenenden. Peter Böthig spricht davon, dass Zechlinerhütte inmitten der Hügel- und Seenlandschaft Brandenburgs für Alfred und den zwei Jahre älteren Kurt sehr prägend war. Vor allem, weil hier ihre naturwissenschaftlichen Interessen erwachten: »Sie haben hier als Kinder segeln gelernt, später Herbarien angelegt und die Natur beobachtet. Wenn man segelt, muss man zum Beispiel die Wolken beachten und den Wind, also Wetterphänomene, und diese ganzen Interessen wurden quasi hier gelegt.« Lange Wanderungen führten die Brüder in die Wälder. Sie zeichneten Karten, sammelten Steine und Insekten. Alfred »brachte Blindschleichen und Frösche heim und erreichte mit viel Beharrlichkeit und Überredungskunst, daß er sich ein Terrarium anlegen durfte und Schachteln für seine Raupen erhielt, aus denen er sich Schmetterlinge für seine Sammlung zog«8, so schilderte es Else Wegener in der Biografie ihres Mannes.

Doch das Interesse der Brüder wandelte sich, von der beobachtenden Biologie zur Physik und Chemie: »Der Vater schenkte ihnen eine Elektrisiermaschine und ein Chemiebuch, und sie erbettelten sich von der Mutter einen unbenutzten Raum neben der Waschküche. Da wurde dann drauflos experimentiert.«

Die »Wissenschaft erreichte in populärer Gestalt erstmals ein breiteres Publikum«9, konstatiert der Historiker Jürgen Osterhammel für diese Zeit. Ihm zufolge erhielt sie im allgemeinen Bewusstsein eine neue Bedeutung – und zwar als Symbol und Ursache des Fortschritts. Denn sie war die Grundlage und Bedingung für technische Neuerungen. »Niemals zuvor waren die Verbindungen zwischen der Gelehrtenstube und der Werkstatt so eng gewesen. Charakteristische Repräsentanten der Zeit waren weniger die reinen Theoretiker als wissenschaftlich geschulte Erfinder und Ingenieure, die manchmal auch als Unternehmer ihre eigenen Entdeckungen wirtschaftlich umsetzten. Werner (von) Siemens (1816–1892), der schon in den 1840er-Jahren seine ersten Erfindungen gemacht und 1847 seine eigene Firma gegründet hatte und der zu einem der Begründer der Elektrotechnik wurde, verkörperte diesen neuen Typ besonders gut.« Hochschulen bauten immer stärker die angewandten Naturwissenschaften aus – neben den klassischen Fächern wie Theologie, Jura, Medizin und Altertumswissenschaften.

Als Alfred Wegener 1899 Abitur machte, entschloss er sich – wie sein Bruder Kurt zuvor –, ein Studium der Naturwissenschaften aufzunehmen: »Mathematik und Naturwissenschaften, insbesondere Astronomie«, wie es im zitierten Lebenslauf heißt. Ob der Vater enttäuscht war, dass keiner seiner Söhne sich der Theologie und der Altphilologie widmete, ist nicht überliefert. Der älteste Sohn Willi, der sich am ehesten eine solche Laufbahn hatte vorstellen können, war 1892 achtzehnjährig an einer zu spät erkannten Blinddarmentzündung gestorben. Die Entscheidung für die Naturwissenschaft war jedenfalls ein Bruch mit der Denktradition der Familie. Denn der Vater war mehr an klassischer literarischer Bildung und an religiösen Fragen interessiert, und er hatte auch darauf bestanden, dass die Söhne eine humanistische Ausbildung genossen statt einer eher technischen. Und zwar aus dem Verständnis heraus, dass das Studium von Philosophie, klassischer und theologischer Literatur charakterbildend sei.

Zudem hatte die Familie bislang – so kann man es vielleicht zugespitzt sagen – Antworten auf die meisten Fragen des Lebens in der Religion, in der Bibel und der klassischen Literatur gesucht. Die Popularisierung der Wissenschaft ließ insgesamt Weltbilder aufeinanderprallen: »Um die Mitte des 19. Jahrhunderts lieferten die Wissenschaften eine umfassende Welterklärung, die den Lehren der christlichen Kirchen in vielen Punkten widersprach. Wer als ›Positivist‹ die Wahrheit in beobachtbaren ›Tatsachen‹ und beweisbaren Naturgesetzen suchte, hatte leichtes Spiel mit Geschichten aus der Bibel, die sich dieser Nachweisbarkeit entzogen«10, so noch einmal der Historiker Jürgen Osterhammel. Zusätzlich hatte Charles Darwins Werk Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl 1859 religiöse Weltbilder erschüttert: Seine Theorie der Evolution begründete Flora und Fauna der Erde und somit auch die Existenz des Menschen rein naturalistisch. Für Gott blieb dabei kein Raum – was auch den Menschen, der sich als Ebenbild desselben sah, natürlich kränken musste. Wissenschaft oder Religion schienen die Alternativen zu sein.

Kurt und Alfred Wegener verschrieben sich zunächst der Wissenschaft und somit den Erscheinungen der materiellen Welt – beide später auch mit fast religiösem Eifer. Beobachten, was existiert, wissen wollen, warum und wie, das war eben auch der Zeit geschuldet, in der Wissenschaft immer stärker in das Leben der Menschen eingriff. Und so verband sich vielleicht die Naturliebe auf dem Land in Zechlinerhütte, die Suche nach der Erklärung der Erscheinungen der Natur, mit dem Großstadtleben in Berlin. Denn dort machte die Elektrizität die Nacht zum Tage, dort schienen natürliche Rhythmen aufgehoben – eine vermeintliche Emanzipation von der Natur durch die Erkenntnis der Naturgesetze und ihre Beherrschung.

Alfred Wegener beendete die Schule – übrigens wie sein Bruder Kurt in allen Fächern als Bester seiner Klasse – und verschrieb sich der Erkenntnis. Die Hinwendung zur Natur und zur Naturwissenschaft schien ihm dafür das geeignete Mittel.

STUDIUM UND ERSTE FORSCHUNG

Berlin war der naheliegende und beste Studienort für Alfred Wegener. Er brauchte das Elternhaus nicht zu verlassen und konnte sich der Physik und Meteorologie widmen, besser als in vielen anderen Universitätsstädten. »In der Wissenschaft pulsiert das Leben«, schrieb der dänische Literaturwissenschaftler Georg Brandes über die Friedrich-Wilhelms-Universität und die Forschungsinstitute der Hauptstadt. »In keiner europäischen Stadt wird kühner, vorurteilsfreier, umfassender gedacht als in Berlin von den hellsten und sachkundigsten Köpfen. An der Berliner Universität werden Vorlesungen gehalten, die an der Sorbonne oder am Collège de France undenkbar wären; von London wollen wir gar nicht erst reden.«1

Und dennoch verließ Alfred Wegener nach dem ersten Semester die Stadt und zog nach Heidelberg. Nicht die Wissenschaft war der Grund, vermutet seine spätere Frau in ihrer Biografie Wegeners: »Zuerst tobte er sich nach der strengen Zucht im Elternhaus während eines Semesters in Heidelberg gründlich aus.«2 Sie vermutet, dass er, »der in der Prima viele Abende mit seinem Physiklehrer zusammen auf dem Dach der Schule am Fernrohr gesessen und Sterne beobachtet hatte, in Heidelberg nicht ein einziges Mal Zeit [fand], die Sternwarte auf dem Königsstuhl zu besuchen«.

Attraktiver waren wohl die Abende bei einer Studentenverbindung, der er beitrat. Die Mitgliedschaft in einer solchen Verbindung gehörte im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein zum männlichen bürgerlichen Studentenleben dazu. Sie diente zur Entwicklung von »männlichen Bindungen, die sich in Initiationsritualen, Sport, organisierten nicht-tödlichen Aggressionen, Gesang und Bierkonsum ausdrückten«3 – Lebensbünde aufgrund von Status. Wegener soll mehr Zeit auf dem Fechtboden als in der Vorlesung verbracht haben – es war eine nicht näher bezeichnete farbentragende, schlagende Verbindung, bei der mit Säbeln gefochten wurde. Offensichtlich gut geschützt, denn Wegeners Gesicht zeigt auf Fotos keine Narben.

Im Verbindungshaus traf man sich zum rituellen Biertrinken aus Halb- und Literhumpen, die auch mal auf einen Zug geleert werden mussten, und zog danach angetrunken und singend durch die Stadt. Was nicht jedem gefiel, und so handelte sich Alfred Wegener am 3. Juli 1900 eine »Strafverfügung« ein: »Der Angezeigte Alfred Wegener, Student, Heinr. Ingrimmstr. 5, ist beschuldigt, daß er in der Nacht vom 2./3. ds. Mts. um 3 Uhr groben Unfug und Ruhestörung dadurch verübte, daß er mit umgehängtem weißen Tuch durch die Hauptstraße nach dem Marktplatz zog und dabei durch überlautes Schreien ungebührlicherweise ruhestörenden Lärm erregte. Auf Grund des § 360 n. R. wird gegen ihn eine Geldstrafe von 5,– Mark festgesetzt. Auch hat er die Kosten zu tragen. An Stelle der Geldstrafe tritt im Falle der Unbeibringlichkeit eine Haftstrafe von 2 Tagen.« Unterzeichnet ist die Strafverfügung von »Schutzmann Eiermann«.4

Ein Semester Heidelberg. Immerhin stand auch der Besuch von Veranstaltungen über »Elemente der Meteorologie«, der »Allgemeinen Astronomie«, der »Differential- und Integralrechnung« und der »Experimentalphysik« im Studienbuch. Dann wieder Berlin: Vorlesungen bei Max Planck über die »Theorie der Wärme, einschl. Thermochemie« und über die »Geschichte der griechischen Astronomie« sowie über die »Theorie der Zeitmessung« bei Wilhelm Foerster. Es folgte ein kurzes Zwischenspiel mit einem weiteren Semester in Innsbruck, wo auch sein Bruder studierte. Die beiden unternahmen unzählige Wanderungen in den Stubaier und Ötztaler Alpen und bestiegen den Ortler in Südtirol. Es war hochalpines Bergsteigen ohne Führer in einer Zeit, in der Wege weder markiert noch mit festen Drahtseilen oder auch nur Stiften gesichert waren. Leichtsinn oder tiefes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten?

Zurück in Berlin, absolvierte Wegener den einjährigen Militärdienst und setzte dann sein Studium fort. Interessanterweise hörte er nicht nur Mathematik und Astronomie oder andere Naturwissenschaften. Unter den aufgelisteten akademischen Lehrern in seinem Lebenslauf zur Dissertation finden sich auch Wilhelm Dilthey und Friedrich Paulsen, zwei Philosophen, die ihn sehr beeinflussten. Bei beiden hörte er Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, je »in ihrem Zusammenhang mit der Cultur«. Paulsen war mehr Pädagoge – er war ein früher Verfechter der Reformpädagogik – und philosophischer Lehrer, Wilhelm Dilthey hingegen war Mitbegründer der sogenannten Lebensphilosophie, einer Strömung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts auch als Gegenbewegung zur reinen Rationalität der deskriptiven Naturwissenschaften und der modernen Wirtschaft verstand. Für Dilthey ist das Leben Ausgangspunkt der Philosophie. Er kritisierte wie alle Lebensphilosophen ein Denken, das sich rein auf die Rationalität bezieht und dabei die Dimensionen des Wollens und Fühlens vernachlässigt. Denn erst wenn Philosophie auch darauf zugreift, ist es ihr möglich, die Wirklichkeit komplett zu durchdringen. Die Prozesse oder Ereignisse oder Vorgänge der äußeren Welt existieren unabhängig vom Bewusstsein des einzelnen Menschen.

Für Dilthey ist Leben eine Einheit. Erkennen, Vorstellen, Bewerten, Fühlen, Handeln und Wollen besitzen immer eine Beziehung zur Außenwelt. Ein rein verstandesmäßig erkennendes und agierendes Wesen existiert nicht. Etwas polemisch formulierte Dilthey es so: »In den Adern des erkennenden Subjekts, das Locke, Hume und Kant konstruierten, rinnt nicht wirkliches Blut, sondern der verdünnte Saft von Vernunft als bloßer Denktätigkeit.«5

Nur ein ganzheitliches Denken, das eben auch Wollen und Fühlen einschließt, ist in der Lage, das Leben überhaupt zu verstehen. Es ist somit eine Abkehr vom reinen Intellekt, die für Alfred Wegener vielleicht aufgrund seiner Herkunft verlockend war und die seinen starken Impetus, die Welt in Gänze wahrzunehmen, unterstützte. Aber nicht nur im Sinne eines darstellenden Wissenschaftlers, sondern selbst handelnd, messend und probierend, um eine eigene Anschauung zu gewinnen – all das, was man später in Wegeners wissenschaftlicher Tätigkeit wiederfinden kann.

Wegener arbeitete parallel zum Studium an der Volkssternwarte Urania, die einer seiner Lehrer, nämlich Wilhelm Foerster, begründet hatte. Dieser war auch einer der Gutachter von Wegeners Dissertation, die er 1904 vorlegte: Die Alfonsinischen Tafeln für den Gebrauch des modernen Rechners.

Die Alfonsinischen Tafeln stammen aus dem 13. Jahrhundert und wurden im Auftrag von König Alfons von Kastilien verfasst. Sie sind ein Tabellenwerk zur Berechnung der Lage – oder in der Seefahrer- und Astronomensprache »Örter« – von Sonne, Mond und den damals fünf bekannten Planeten. Sie dienten Seefahrern zur Berechnung der Auf- und Untergangszeiten von Gestirnen und Planetenkonstellationen, beruhten aber auf dem geozentrischen Weltbild des Ptolemäus und dem julianischen Kalender. Ihre Genauigkeit ließ zu wünschen übrig. Wie Johannes Kepler die Ergebnisse des Astronomen Tycho Brahe aufgrund seiner neuen himmelsmechanischen Erkenntnisse in den Rudolfinischen Tafeln umrechnete, so formulierte Wegener die Alfonsinischen Tafeln um – unter Gebrauch des sehr komplizierten Sexagesimalsystems, das die Zahl sechzig als Basis benutzt und verwendet wird, um Winkel und geografische Längen und Breiten anzugeben. Ein Grad hat sechzig Winkelminuten, und eine Minute hat sechzig Sekunden. Wegener gelang die Umrechnung wohl mit Bravour, denn »Sagacitatis et industriae specimen laudabile« – »eine scharfsinnige und fleißige Probe, die lobenswert ist« – heißt es in der Beurteilung seiner Dissertation.

Trotz allen Lobes blieb Wegeners erste astronomische Arbeit, die eine rein rechnerische war, »seine einzige wirklich astronomische«6, wie der Geowissenschaftler Martin Schwarzbach über die Dissertation schrieb. Alle späteren Veröffentlichungen in der Astronomie hätten immer wieder benachbarte akademische Gebiete mit einbezogen – was für eine umfassende wissenschaftliche Neugierde und ein kreatives vernetztes Denken spricht.

Vielleicht war ihm die Astronomie zu wenig und gleichzeitig zu viel: »In der Astronomie ist alles im Wesentlichen schon bearbeitet, nur speziell mathematische Begabung und besondere Einrichtungen auf Sternwarten können zu neuen Erkenntnissen führen«, schrieb Wegener einem Studienfreund. Zu viel Schreibtischwissenschaft, zu viel »verdünnter Saft von Vernunft«, zu wenig Leben – Diltheys Lebensphilosophie und der Wunsch, umfassend zu verstehen, lassen hier wohl grüßen. Und es folgte ein weiterer, sehr wichtiger Satz: »Zudem bietet die Astronomie keine Gelegenheit zu körperlicher Betätigung.«7

1904, als Alfred noch an seiner Doktorarbeit saß, hatte sein Bruder Kurt eine Stelle als technischer Assistent an dem neu eingerichteten Königlich Preußischen Aeronautischen Observatorium in Lindenberg, auf halber Strecke zwischen Berlin und Cottbus, angetreten. Auch Alfred heuerte dort zum 1. Januar 1905 als technischer Assistent an. »Ihn reizten das Studium der Physik der Wolken und die Erforschung der höheren Luftschichten mit Drachen und Fesselballons, vor allem aber die Freiballonfahrten, die zum Programm des Instituts gehörten«8, wie Else Wegener später schrieb.

Lindenberg war einer der wenigen Orte in Europa, wo man die oberen Luftschichten untersuchte – mit Drachen und Ballons, die man an langen Drahtseilen aufsteigen ließ, um mithilfe von mechanischen Apparaturen, die an ihnen befestigt waren, den Luftdruck und die Temperatur in 3000 bis 5000 Meter Höhe zu messen. Denn so konnte man nicht nur Bodenwetterkarten zeichnen, sondern auch solche für die Höhe, was wichtig war, weil sich Luftströmungen dort oft anders verhalten als in Bodennähe – das Wissen darüber war beispielsweise für die Zeppelinfahrer wichtig. »Es war damals neu, die erdfernere Atmosphäre zu erforschen. Man wusste nichts darüber«, sagt Peter Böthig im Alfred-Wegener-Museum in Zechlinerhütte. »Also hat man Ballons aufsteigen lassen; sowohl unbemannte Pilot-Ballons, die bis auf zehn Kilometer Höhe gestiegen sind, als auch bemannte Ballons.«

Die bemannte Ballonfahrt war die Königsdisziplin der Meteorologie. Der Physiker Arthur Berson erreichte schon am 4. Dezember 1894 allein die Höhe von 9155 Metern und maß dort minus 47 Grad Celsius. Am 31. Juli 1901 stieg er dann gemeinsam mit dem Meteorologen Reinhard Süring noch höher auf. Ungefährlich war das trotz Sauerstoffgeräten nicht. »Berson hatte noch eine Höhe von 10500 Metern abgelesen, der Ventilzug verbrauchte den Rest seiner Kräfte, dann fiel er in eine lange, schwere Ohnmacht«9, notierte Süring später in seinem Bericht. Weitere Probleme gab es aber glücklicherweise nicht, die beiden landeten sicher in Briesen, einem Nest nahe Cottbus. Aber Sürings Fazit klang etwas verhalten, als hätte er sich gefreut, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren: »Durch diese wissenschaftlichen Hochfahrten ist die Atmosphäre bis zu 10000 Meter recht eingehend erforscht worden. Eine der Hauptaufgaben unserer Hochfahrten war, die Richtigkeit der Daten von unbemannten Registrierballonen bestätigt zu wissen.«

Wegener lernte zunächst, wie man Drachen und Registrierballone einsetzte, und unternahm am 11. Mai 1905 ebenfalls mit Arthur Berson seine erste Ballonfahrt. Sie starteten in Reinickendorf, stiegen auf 5761 Meter auf und landeten zehn Stunden später in der Nähe von Gleiwitz. Sie maßen Temperatur und Luftdruck, nahmen aber auch erstmals astronomische Positionsbestimmungen vom Ballon aus vor – deren mittlere Abweichung nur zehn bis fünfzehn Kilometer betrug. Drei Wochen nach der ersten folgte seine zweite Fahrt, die er selbst ausführlich beschrieb. Gemeinsam mit seinem Kollegen Hans Gerdien wollte er eine Sonnenfinsternis beobachten. »Der Ballon schoß nach dem Loslassen sofort auf 1000 Meter hinauf, schwamm hier eine Zeitlang dicht über den Wolken. In 1300–1400 Meter schwammen wir zwischen zwei Wolkenschichten, sahen aber wiederholt die Sonne, so daß ich um 12 Uhr eine Sonnenhöhe messen und wir die zunehmende Verfinsterung beobachten konnten. Nur von Zeit zu Zeit sahen wir über den Korbrand hinab und betrachteten das Wolkenmeer.«10

Bis auf 6048 Meter trieb es die beiden hinauf, und sie maßen Temperaturen von minus 23,8 Grad Celsius. Nach sieben Stunden Fahrt landeten sie knappe 500 Kilometer von Reinickendorf entfernt bei Nowe Miasto, etwa fünfzig Kilometer nördlich von Warschau. Die Landung bei heftigem Wind war dann nicht ganz so idyllisch, berichtete Hans Gerdien: »Nach äußerst heftigem Aufprall überschlug sich der Korb, beim erneuten Anrucken des Ballons gewahrte ich, daß mein Gefährte nicht mehr im Korbe war. Nur noch wenige Sekunden dauerte die Schleiffahrt, dann hörte ich ein lautes Klatschen und Prasseln – der Ballon war zwischen zwei nebeneinander auf freiem Feld stehenden Bäumen festgeraten. Ich kletterte mit Mühe aus dem Korb und sah zu meiner Freude meinen Gefährten, Herrn Dr. A.Wegener, anscheinend unverletzt heranlaufen.«11

»Ich dachte nur daran, mich festzuhalten, sah einen Augenblick alles drunter und drüber gehen und merkte dann, daß ich über die Erde geschleift wurde«, schrieb Wegener selbst über die Landung. »Mein steifer Halskragen hatte sich wie ein Pflug in die Erde gegraben, und mein Kopf war voll Erde. Nachdem ich mich, nicht ganz ohne Mühe, vom Erdboden erhoben hatte, zog ich zunächst mit Befriedigung meine Stiefel wieder an und stellte mich G. vor. Er hatte sich das Knie angeschlagen, und später stellte sich auch eine Zerrung der linken Schulter heraus. Er überreichte mir meine Hausschlüssel, bald fand ich auch den zweiten, ebenso meinen Hut.«12

Die wichtigste und längste Ballonfahrt unternahm Alfred Wegener dann mit seinem Bruder Kurt. Die beiden hatten sich zu einer Wettfahrt angemeldet, die am 5. April 1906 in Reinickendorf startete. Das Ziel: möglichst lange in der Luft zu bleiben. Um 9 Uhr ging es los. Sie hatten achtunddreißig Sack Ballast in ihrem offenen Korb und nur wenig Proviant, erzählt Peter Böthig vom Alfred-Wegener-Museum: »Zwei Tafeln Schokolade, eine Orange und eine Flasche Wasser. Und sie hatten außerdem vergessen, ihre Mäntel mitzunehmen.« Andere Quellen sprechen von vier Koteletts, zwei Flaschen Wasser, zwei Apfelsinen und zwei Pfund Schokolade.

Die Brüder saßen und standen im Weidenkorb, trieben langsam nach Nordwesten, überflogen Wittstock, fotografierten, erreichten mittags die Ostsee bei Wismar, schauten aufs Wasser, passierten Fehmarn, flogen am Abend über Horsens an der jütländischen Küste und trieben frierend in der Nacht weiter nach Norden. Mal übers Meer, mal über Land. In den frühen Morgenstunden führte sie der Wind auf das Kattegat hinaus, später dann nach Süden über Fünen, bevor er sie nach Westen trieb. Ängstlich und vor Kälte zitternd, blickten die Brüder auf den Horizont; die Nordsee war in Sicht, und sie bereiteten die Landung vor. Doch dann drehte der Wind erneut, und sie fuhren weiter nach Süden. Die Norddeutsche Tiefebene. Am Ende der zweiten Nacht hatten sie Göttingen erreicht. Sie trieben noch ein Weilchen weiter, doch Kälte, Müdigkeit und Hunger forderten schließlich die Landung. Im Museum in Zechlinerhütte hängt das Telegramm an der Wand, das Alfred Wegener nach dieser Ballonfahrt an seinen Vorgesetzten Richard Assmann in Lindenberg schickte: »Heute halb zwei Uhr glatt gelandet bei Laufach nahe Aschaffenburg nach 52-stündiger Fahrt über Aalborg auf Jütland, ca. 3000 Meter, minus 16 Grad. Wegener.«

Für Alfred Wegener war es die dritte, für seinen Bruder Kurt die fünfte Ballonfahrt. Den beiden gelang es, den bis dahin gültigen Weltrekord des berühmten Ballonfahrers Graf Henry de La Vaulx um siebzehn Stunden zu übertreffen – ihre meteorologischen Kenntnisse waren da bestimmt hilfreich. Der Ballonfahrerausweis der Fédération Aéronautique Internationale, der ebenfalls in Zechlinerhütte zu bewundern ist, wurde Alfred Wegener allerdings erst 1911, fünf Jahre nach der Rekordfahrt, ausgestellt.

Die Ballonfahrten durchbrachen die Routine, die sich in Lindenberg bald schon eingestellt hatte. An der Wetterstation war jedem klar, dass »Lindenberg nicht der Ort wäre, an dem größere neue Entdeckungen gemacht würden. Es wäre vielmehr der Ort, wo diese ausgearbeitet und bewiesen würden«13, so der US-amerikanische Wissenschaftshistoriker Mott T. Greene.

Zu wenig für Alfred Wegener: Lindenberg war schön, die Messung von Wetterdaten mithilfe von Drachen oder Ballons war hochinteressant und spannend, aber die Sehnsüchte reichten weiter.

Zufällig fiel ihm Anfang 1906 ein Artikel in die Hände, der von einer Veranstaltung in der Kopenhagener Konzerthalle am 17. Oktober 1905 berichtete. Ludvig Mylius-Erichsen sprach über seine zweijährige Expeditionsreise an die Westküste Grönlands. Wegener war fasziniert, vor allem, so berichtet die Wissenschaftshistorikerin und Meteorologin Cornelia Lüdecke im Gespräch14, von der Idee, mithilfe von Drachen oder Ballons Wetteraufzeichnungen in Polargebieten durchzuführen. Wenige Wochen später hielt Mylius-Erichsen einen Vortrag bei der Wiener Geographischen Gesellschaft, in dem er über das Hochgefühl des Entdeckens sprach: »Der Glückliche, welcher nur ein einziges Mal auch nur ein Zipfelchen des Vorhangs über unbekannten Ländern und Meeren, neuen Küsten, neuen Lebens zu lüften half, wird stärker als andere die Anziehung unbekannter Gebiete fühlen. Und wenn er in sich einen unwiderstehlichen Drang spürt und sich im Besitz der allenfalls nötigen Fähigkeiten glaubt, der Forschung Pionierarbeit leisten zu können, ja dann wird er voller Hoffnung und Vertrauen seinen ganzen Einsatz bieten: ein Paar arbeitswilliger Hände, zwei offene Augen und all die einem jungen Mann eigene Kraft und Ausdauer.«15

Sätze voller Begeisterung, voller Leben, voller Erkenntnisdrang. Sätze, die Alfred Wegener wahrscheinlich elektrisierten. Denn es gab, glaubt man seinen Zeitgenossen, eine frühe Faszination für die Polarwelt bei Alfred Wegener. »Da müssen wir durch«, soll er seinem Freund und Kommilitonen Walter Wundt nach dessen Erinnerung gesagt und auf das Zentrum Grönlands gezeigt haben. »Dieses ›wir‹ war wörtlich gemeint. Denn obwohl damals keinerlei Aussicht für die Ausführung des Planes bestand, suchte er nach einem künftigen Weggenossen.«16

Und zwar schon fünf lange Jahre, bevor Alfred Wegener von Ludvig Mylius-Erichsens Plänen erfuhr, eine weitere Grönlandreise zu unternehmen.

GESCHICHTE DER POLARFORSCHUNG – DIE »HEROISCHE« EPOCHE

»Das Erste ist die Lust am Kampf und Ruhm, denn das ist die menschliche Art, dorthin sich zu begeben, wo große Gefahr zu erwarten ist, und sich dadurch berühmt zu machen. Das Zweite ist die Wißbegierde, denn das liegt gleichfalls in der Natur des Menschen, die Dinge zu erkunden und zu untersuchen, von denen ihm erzählt wird, und zu erfahren, ob sie so sind, wie ihm gesagt wurde, oder nicht. Das Dritte ist die Aussicht des Gewinns, denn überall suchen die Menschen nach Gut, wenn sie hören, daß sich irgendwo Aussicht auf Gewinn darbietet, mag auch andererseits große Gefahr damit verbunden sein.«

Aus dem altnorwegischen Königsspiegel, 13. Jahrhundert1

Lassen Sie uns, meine Herren, beschließen, dass eine deutsche Nordfahrt sofort ausgerüstet und noch in diesem Jahre ausgeführt werde.«2 So lautete der Appell, den August Petermann am 23. Juli 1865 an die Teilnehmer der ersten Versammlung Deutscher Meister und Freunde der Erdkunde richtete.

August Petermanns Worte fielen auf fruchtbaren Boden. Petermann war schließlich nicht irgendwer: Er hatte zehn Jahre zuvor, 1855, die Mittheilungen aus Justus Perthes’ Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann gegründet, die später unter dem kürzeren Titel Petermanns Geographische Mitteilungen berühmt wurden und die wichtigste Fachzeitschrift für Geografie waren. In ihnen wurden alle wichtigen geografischen Erkenntnisse der Zeit veröffentlicht, und wer in ihr publizieren konnte, galt etwas in der Fachwelt. Zudem war Petermann als Kartograf hochgeschätzt. Und er vertrat eine faszinierende Hypothese: Das Nordpolarmeer sei eisfrei und der Nordpol daher einfach per Schiff zu erreichen. Man brauche nur dem Golfstrom zu folgen, vielleicht einen Packeisgürtel zu durchbrechen, aber danach sei der Weg frei. Diese Idee ließ die Zahl der Expeditionen in den Norden wieder wachsen.

Die ersten organisierten Polarfahrten hatten ein ganz bestimmtes Ziel gehabt: die Suche nach einer Passage durch oder entlang der Küste Nordamerikas vom Atlantik zum Pazifik – die Nordwestpassage. Oder wahlweise entlang der Nordküste Eurasiens – die Nordostpassage. Denn da Portugal den Seeweg von Europa vorbei an der Südspitze Afrikas bis nach Indien und China für sich beanspruchte und Spanien den um Südamerika herum, suchten Länder wie Frankreich, England und die Niederlande eine nördliche Passage, um ihren Handel mit Gewürzen und anderen Kostbarkeiten aus Asien zu sichern.

So segelte 1497 der Venezianer Giovanni Caboto, auch als John Cabot bekannt, an die Küste von Labrador; er war von König Heinrich VII. von England ausgeschickt worden. Sein Sohn erkundete 1508/09 ebenfalls im Auftrag der britischen Krone die später so genannte Hudson Bay; die riesige Bucht erschien ihm als die perfekte Passage. Der Engländer Martin Frobisher gelangte 1578 zu der nach ihm benannten Frobisher-Bucht, und John Davis verschlug es noch weiter nach Norden: 1587 erreichte er das heutige Upernavik an der grönländischen Westküste. Sein Ziel, zum 80. Breitengrad zu gelangen, musste er wegen der Eismassen bei 73° Nord aufgeben. Henry Hudson schließlich segelte 1610 in die später nach ihm benannte Hudson Bay hinein, in dem festen Glauben, die ersehnte Durchfahrt gefunden zu haben und im Pazifik zu sein. Monatelang erkundete er die Bucht, und im Winter fror sein Schiff Discovery