6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

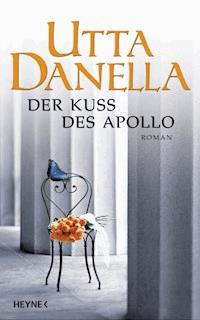

Voll Mut und Zuversicht kämpft die junge Katarin für ihren großen Traum: Sie will Musik studieren und Pianistin werden. Dieser Traum scheint wahr zu werden, als sie von der Kleinstadt ins Berlin der Vorkriegszeit zieht, dort erste Erfolge feiert und zudem einen wunderbaren Mann findet. Doch dann bricht der Zweite Weltkrieg aus und setzt der unbeschwerten Zeit ein jähes Ende. Katarin verliert ihren Geliebten und steht vor den Trümmern ihres Lebens. Wird sie es schaffen, noch einmal ganz von vorne anzufangen, um für ihren Erfolg als Künstlerin und vor allem aber auch um die Liebe zu kämpfen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 879

Ähnliche

Utta Danella

Alle Sterne vom Himmel

Roman

Das Haus der tausend Töne

Der Abschied fiel Katarin leicht. Ihre neuen Schuhe mit den hohen Absätzen klapperten ungeduldig über das Kopfsteinpflaster des Marktplatzes. Sie übersah ihren Freund, den alten Apotheker, der vor der Apotheke mit ihrer mittelalterlichen Fachwerkfassade stand und ihr zuwinkte. Sie sah nicht, wie freundlich und anheimelnd die alten winkligen Häuser unter dem wolkenlosen tiefblauen Himmel standen, wie vertraut und heimatlich alles war, bereit, ihr Schutz zu gewähren. Sie wollte nur fort, endlich fort, sonst kam am Ende noch etwas dazwischen.

Die Septembersonne wärmte wie im Hochsommer. Zu Hause im Garten blühte es in leuchtenden Farben. Gestern hatte sie einen ganzen Armvoll Blumen gepflückt und war damit hinausgegangen zum Fluss. Hoch von der Brücke hatte sie die ganze Pracht ins Wasser geworfen und dann den Blumen nachgesehen, die kleiner und kleiner wurden, weggetragen von der Strömung, und schließlich als bunter Farbfleck in der Ferne verschwanden. Sie gab dem Spiel eine symbolhafte Bedeutung und geriet in ein Hochgefühl, das sie zu Tränen erregte. So wie die Blumen fortglitten ins Unbekannte, so würde auch sie in eine fremde Welt gehen, in das wirkliche Leben, wie sie es nannte. Daran dachte sie nicht, dass Enttäuschung und Schmerz sie erwarten könnten, dass sie die sorglose Unschuld ihrer Kindheit in den Strom warf und noch nicht wusste, was sie dafür eintauschen würde.

Sie wusste nur, dass sie es haben wollte, dieses unbekannte Leben, sei es nun freundlich oder feindlich. Alles, dachte sie leidenschaftlich, alles will ich haben! Das Ganze, ohne Einschränkung!

Auf dem Bahnsteig, ehe der Zug kam, begann die Mutter noch einmal mit ihren Ermahnungen. Katarin hörte nicht zu. Mitleidig betrachtete sie ihre beiden Schwestern. Die ältere, die verheiratet war und zwei Kinder hatte und deren Gesicht schon heute den Ausdruck der selbstzufriedenen, satten Spießerin trug; daneben die kleine, erst achtzehn Jahre alt, doch bereits verlobt und hochzufrieden mit ihrem Postsekretär und der engen Zukunft.

Endlich kam der Zug, der nur wenige Minuten an der kleinen Station hielt. Blass, die Augen tiefdunkel vor Erregung, stand Katarin am Fenster. Die Schwestern sprachen gleichzeitig auf sie ein, die Mutter schwieg jetzt und hatte Tränen in den Augen.

Erst als die Räder anrollten und die Lokomotive eine fette Dampfwolke ausstieß, sagte sie noch einmal: »Du bist viel zu jung, um so weit wegzufahren. Bleib brav, Käte! Hörst du?«

Aber Katarin hörte es nicht mehr. Sie beugte sich aus dem Fenster, lächelte, winkte, bis niemand mehr zu sehen war. – Ich fahre, dachte sie, ich fahre. Es ist wahr geworden, ich fahre, ich bin frei.

Draußen glitt die vertraute Gegend vorbei, die alten Häuser, die engen Straßen, am Stadtrand auf einer Anhöhe die pompöse Villa der Niemanns. Dann die sanften Hügel, die Felder, der breite Fluss und über allem der samtene Herbsthimmel.

Seit drei Jahren war Katarin jede Woche einmal vom Karlsburger Bahnhof abgefahren, aber nur mit dem Personenzug in die nächste Kreisstadt, um die Musikschule zu besuchen. Alle waren der Meinung gewesen, dies sei eine feine Sache und genüge vollauf, um auch der größten Musikbegeisterung gerecht zu werden. Darum tat man es zunächst als kindisches Geschwätz ab, als Katarin davon anfing, sie wolle Musik studieren, nicht nur so zum Vergnügen, sondern ernsthaft, als Beruf. Und dazu müsse sie nach Berlin an die Musikhochschule. Zu Ludwig Anger, bei ihm und keinem anderen wolle sie lernen.

Was sie denn um Himmels willen noch lernen wolle, hatte der Vater gefragt, sie spiele doch ausgezeichnet Klavier.

»Nichts kann ich, gar nichts«, hatte sie leidenschaftlich erklärt. »Das ist Stümperei, Dilettantismus. Aber ich werde es lernen. Ich habe Talent. Herr Jong sagt es auch.«

Herr Jong aus der Musikschule, der zierliche, weißköpfige Herr Jong, war der wichtigste Mensch in ihrem jungen Dasein. Und er sagte, Katarin sei talentiert genug, die Künstlerlaufbahn einzuschlagen. Daher genüge es nicht mehr, was sie bei ihm lernen könnte. Ja, Herr Jong, der in seiner Jugend von einer großen Karriere als Pianist geträumt hatte – ein Traum, der durch verschiedene missliche Umstände und vor allem durch ein leicht entzündliches Handgelenk nicht Wirklichkeit werden konnte – setzte nun alle Hoffnung und allen längst begrabenen Ehrgeiz auf diese junge Schülerin, die eines Tages als langbeiniger, schlaksiger Backfisch in sein geruhsames Lehrzimmer geschneit war. Der Himmel mochte wissen, woher das Mädchen das verblüffende musikalische Talent hatte! In ihrer ganzen Familie konnte kein Mensch Dur- und Molltonart unterscheiden.

Ohne Zweifel, Herr Jong war nicht ganz schuldlos an Katarins plötzlichem Entschluss, eine große Pianistin zu werden. Und ganz bestimmt war es seine Schuld, dass sie sich gerade Berlin in den Kopf gesetzt hatte.

Herr Jong hatte auch in Berlin studiert. Für ihn, der nun seit Jahren und Jahren in der gemütlichen fränkischen Provinzstadt lebte und lehrte, war die Stadt Berlin zu einem Idol geworden. Und den Pianisten Ludwig Anger nannte er den bedeutendsten deutschen Klavierinterpreten.

Es war nicht schwer gewesen, Katarin zu entflammen. Als sie keine Ruhe mehr gab, setzte sich ihr Vater in den Zug und besuchte Herrn Jong. Der verfocht seinen Standpunkt mit Nachdruck und sagte am Ende, dass es ein großes Unrecht sein würde, solch ein Talent der Kunst und der Welt vorzuenthalten. Ein Vater sei verpflichtet, die Entwicklung seiner Kinder zu fördern und ihnen beim Aufbau eines Lebens zu helfen, das ihrer Bestimmung entsprach.

Herr Jong wählte absichtlich so feierliche Worte, denn er kannte die Menschen und schätzte daher Katarins Vater ganz richtig ein. Im Leben dieses Mannes war »Pflicht« immer ein großes und wichtiges Wort gewesen.

Nachdenklich kam der Vater von diesem Besuch zurück. Wenn das Mädel so begabt war, so war es vielleicht wirklich seine Pflicht, ihrem Wunsch nicht länger zu widerstehen.

Er besprach sich mit seiner Frau, die teils dagegen war, teils aber auch wieder stolz auf die begabte Tochter. Sie hatte es stets mit mütterlicher Eitelkeit genossen, wenn Katarin die Leute mit ihrem Talent verblüffte. Natürlich lag ihr der Gedanke fern, aus dem hübschen Klavierspiel der Kleinen könne ein Beruf werden.

Übrigens hatte sich Katarin seit Langem geweigert, vor Publikum zu spielen. Früher tat sie es oft und gern. In der Kleinstadt bot sich immer eine Menge Gelegenheiten, Schulfeiern, Jubiläen, Einladungen, Festlichkeiten. Eines Tages hatte sie mit verächtlich herabgezogenem Mundwinkel erklärt, diese halboffizielle Klimperei sei dilettantisch und komme für sie nicht mehr in Frage.

Ihre Haltung hatte einen bestimmten Grund. Das letzte Mal spielte sie bei einem Fest, das der Fabrikbesitzer Niemann, der reichste Mann im Städtchen, anlässlich des Geburtstages seiner Frau veranstaltet hatte.

Katarin spielte die Sonate Pathétique und war mit Hingabe bei der Sache. Plötzlich wurde sie aus ihrer Konzentration gerissen, sie hörte, wie die Gäste sich unterhielten, hier klirrte ein Glas, dort klang ein Lachen auf. Am liebsten hätte sie mitten im Stück aufgehört. Unaufmerksam und lieblos spielte sie zu Ende. Mit spöttischem Lächeln nahm sie das überschwängliche Lob entgegen. Diese Spießer! Diese Banausen!

»Wenn ich wieder vor Publikum spielen werde«, erklärte sie später ihrer Mutter temperamentvoll, »wird man sich nicht im Hintergrund den neuesten Klatsch erzählen, das kannst du mir glauben.«

Es war auch kein Trost gewesen, dass Theo Niemann, der einzige Sohn des Hauses, ihr weltmännisch die Hand geküsst hatte, was die anderen jungen Damen mit Neid erfüllte.

Dann und wann hatte sie sich schon mit dem jungen Niemann getroffen, auf der Eisbahn oder im Sommer beim Baden. Er hatte das bemerkenswerte Mädchen ein wenig gönnerhaft mit seiner Aufmerksamkeit bedacht. Katarin jedoch gab deutlich zu verstehen, dass sie sich nichts daraus mache. Sehr zum Leidwesen ihrer Mutter, die daran schon eine tollkühne Hoffnung geknüpft hatte. Welch eine Partie! Aber die Tochter tat den reichen Erben mit einem Schulterzucken ab, sie hatte andere Ziele im Kopf.

Nun lag das alles hinter ihr. Ein neues Leben begann. Berlin! Vorerst mal für ein Jahr, hatte der Vater gesagt. Man musste abwarten, ob das Urteil der Berliner Musikhochschule auch so günstig wie das des Herrn Jong ausfallen würde.

Katarin stand noch immer am Zugfenster und horchte auf den Rhythmus der Räder, nur fort, sangen sie, nur fort.

Sie hatte den Hut abgenommen, der Wind blies ihr das Haar aus der Stirn. Der Hut war zwar neu, Mutter und Schwestern fanden ihn höchst elegant. Doch ein sicheres Gefühl sagte ihr, dass er unkleidsam sei, viel zu rund und niedlich thronte er über ihrem sonnverbrannten, eigenwilligen Gesicht.

Gegen Abend kam sie in Berlin an. Verwirrt stand sie vor dem Bahnhof und schaute erschrocken in den brausenden Verkehr. So groß hatte sie sich die Stadt nicht vorgestellt, so laut, so erregend. Ängstlich blickte sie auf ihre beiden Koffer, die sie sich ohne Hilfe herausgeschleppt hatte. Dann kramte sie in ihrem Täschchen nach dem Zettel mit der Adresse der von Herrn Jong empfohlenen Pension. Die vielen Ratschläge, die er ihr außerdem gegeben hatte, wirbelten in ihrem Kopf durcheinander.

»Nimm dir ein Taxi«, hatte er gesagt, »das ist in Berlin nicht teuer. Du findest dich sonst nicht zurecht. Mit der U-Bahn muss man erst vertraut werden.«

Da standen Taxis. Also los! Sie nahm ihre Koffer und steuerte auf die Autos zu.

Einer der Chauffeure kam ihr entgegen und lachte freundlich.

»Taxi, Frollein? Wo soll’s denn hinjehn?«

»In die Rankestraße. Pension Günther.«

»Is jut.«

Verschüchtert saß sie in den Polstern, kaum dass sie etwas von den Straßen sah, durch die sie in raschem Tempo fuhren. Zum fünfundzwanzigsten Male sah sie nach, ob ihr Geld auch noch sicher in der Tasche steckte.

»Se sin woll det erste Mal in Balin, Frollein?«, fragte der Fahrer plötzlich über die Schulter, in jenem zutraulichen, freundschaftlichen Ton, der Berliner Taxichauffeuren eigen ist.

»Ja«, gab Katarin zu und ärgerte sich ein wenig, dass man ihr das ansah.

»Wo komm’ Se denn her?«

»Aus Karlsburg.«

»Aha.« Er überlegte, wich in elegantem Bogen einem Radfahrer aus und fragte dann: »Wo liegt ’n det?«

»In Franken. Am Main.«

»Aha. Hübsche Jejend, wa? Det is doch Bayern, nich?«

»Ja.«

»Bayern ham wa jerne hier. Sin nette Leute. So ulkig.«

Das schien ihr ein etwas zweifelhaftes Kompliment zu sein. Auf alle Fälle sagte sie: »So richtige Bayern sind wir nicht. Eben Franken. Das ist ein kleiner Unterschied.«

»Aha.« Plötzlich kam ihm ein Einfall. »Is det die Jejend, wo’t den juten Wein jibt?«

»So ungefähr.«

Das veranlasste ihn zu einem logischen Schluss. »Nu ja, wat richtje Bayern sin, die trinken ja ooch nur Bier, nich?«

»Jedenfalls meist«, erwiderte Katarin etwas unsicher.

Sie waren angelangt. Er hielt den Wagen an, drehte sich um, lachte über das ganze Gesicht und meinte: »Na, hoffentlich jefällt et Ihnen bei uns, Frollein.«

»Das hoffe ich auch«, sagte Katarin und lächelte zurück. Die Verständigung mit dem ersten Berliner war ganz gut gelungen.

»Soll ick Ihnen die Koffer noch rufftragen?«

»Das wäre nett.«

Sie bekam ein großes, vornehm eingerichtetes Zimmer. Sicher ist es sehr teuer, dachte sie ängstlich, doch sie wagte nicht, nach dem Preis zu fragen.

Endlich war sie allein. Und auf einmal hatte sie Angst. Von zu Hause aus hatte alles so einfach ausgesehen. Doch nun wurde es Ernst. Worauf hatte sie sich nur eingelassen?

Am nächsten Morgen sah alles hoffnungsvoller aus. Nach dem Frühstück verließ sie das Haus, in der Hand die Skizze, die Herr Jong mit größter Genauigkeit angefertigt hatte.

Eine Weile bestaunte sie die verkehrsumspülte Gedächtniskirche. Vielleicht nicht gerade eine der bedeutendsten Kirchen der Welt, hatte Herr Jong gesagt, aber für jeden Berliner etwas ganz Besonderes, das Wahrzeichen des Berliner Westens, wo man den Pulsschlag der großen Welt spürt.

Hier stand sie nun, Katarin Brugge aus Karlsburg. Das war schon was.

Sie studierte die Skizze in ihrer Hand. Das links war wohl der Kurfürstendamm, der weltberühmte Kurfürstendamm, und rechts, das musste die Tauentzienstraße sein. Sie musste geradeswegs hinüber zum Zoo. Das war leichter gedacht als getan. Es dauerte eine Weile, bis sie die Straßen überquert hatte. Dann gönnte sie sich keinen Aufenthalt mehr und bog kurz darauf in die Fasanenstraße ein, in der die Hochschule lag. Ein langgestrecktes helles Gebäude, sie betrachtete es mit Andacht.

Herzklopfend trat sie durch das hohe Portal. In dem weiten Vestibül war es kühl und still. Noch waren ja Semesterferien und das Haus der tausend Töne schwieg. Der Pförtner wies sie zum Sekretariat. Hier bekam sie die Anmeldeformulare, und man teilte ihr den Termin der Aufnahmeprüfung mit.

Bald darauf stand sie wieder auf der Straße. Es war alles ganz einfach gegangen. Jedenfalls bis jetzt.

Links von ihr schimmerte es grün. Das musste der Tiergarten sein, von dem Herr Jong auch erzählt hatte.

Sorglos schlenderte sie in den Park hinein. Den dummen Hut trug sie in der Hand, die Herbstsonne lag warm auf ihrem Haar. Nun musste sorgfältig überlegt werden. Zunächst brauchte sie ein Zimmer, die Pension war zu teuer.

Entschlossen kehrte sie um. Aber sie musste mehrmals fragen, bis sie zum Zoo zurückfand, denn in Gedanken war sie planlos in den tiefen Park hineingelaufen.

Nach wenigen Tagen hatte sie ein geeignetes Zimmer mit Klavier gefunden, sodass sie gleich anfangen konnte, zu üben. Wenn sie nicht vor den Tasten saß, bummelte sie in der Stadt herum. Den größten Spaß machte ihr die U-Bahn. Manchmal fuhr sie von einer Endstation zur anderen, aus reinem Vergnügen an dem raschen Dahinsausen. Das war eine Sache. Die Karlsburger müssten das mal sehen. Und wie schnell das ging, da gab es kein langes Warten; hinaus und hinein, und schon brauste man wieder davon. Alles schien hier so zu sein, auch die Menschen, Rede und Gegenrede. Es gefiel ihr. Wie langweilig war dagegen das geruhsame Tempo ihres Heimatstädtchens!

Trotzdem hatte sie ein bisschen Heimweh. Nicht nach Karlsburg, nicht nach der Familie, nur nach ein wenig Geborgenheit. Sie war so allein in der großen Stadt, einsam wie in einer Wüste. Kein Mensch war da, mit dem sie reden konnte. Zu Hause hatte sie immer viele Leute um sich gehabt, die Familie, Freundinnen, Bekannte. Fast jeden kannte sie. Und jeder kannte sie. Sie galt als hübsches Mädchen, durch ihr Talent und ihr besonderes Wesen stand sie stets im Mittelpunkt des Interesses. Hier drehte sich kein Mensch nach ihr um, sie schien nicht die flüchtigste Aufmerksamkeit zu erregen. Das machte sie ein wenig unsicher. War sie wirklich so ein unscheinbares kleines Etwas, das in der Masse unterging? Insgeheim hatte sie sich immer als etwas Besonderes gefühlt, als Persönlichkeit.

Jedoch erkannte sie bald, dass ihre äußere Erscheinung nicht dazu geeignet war, auf sich aufmerksam zu machen. Sie sah so viele elegante Frauen, anmutige Mädchen, bemerkte die Gewandtheit und Lebhaftigkeit der Berlinerin und kam sich daneben plump und linkisch vor. Und dann ihre Garderobe! Alles war provinziell und ohne Schick. Aber das konnte man ja ändern.

In Berlin einzukaufen war schon eine andere Sache! Mitleidig dachte sie an die Karlsburger Läden. Im Kaufhaus des Westens erstand sie eine einfache dunkelblaue Jacke und eine glatte weiße Bluse. Zu albern diese Dinger mit den Rüschchen und Schleifen, die man ihr mitgegeben hatte! Zusammen mit ihrem grauen Faltenrock ergab es bereits ein wesentlich verändertes Bild. Dann kaufte sie einen Lippenstift, Puder und dünne Strümpfe. Schließlich ging sie zum Friseur und ließ die aufgedrehten, zierlichen Löckchen in eine glatte offene Mähne verwandeln. Erstaunt betrachtete sie sich danach im Spiegel. Nicht schlecht. Ihr Gesicht war auf einmal großflächiger, die Augen größer, der Mund ausdrucksvoller.

Am Nachmittag spazierte sie über den Kurfürstendamm. Auch sie konnte sich, wie alle, die nach Berlin kamen, der Faszination dieser lebendigen, vergnüglichen und vielseitigen Straße nicht entziehen, die breiten Gehsteige, die eleganten Geschäfte, die vielen Lokale und Cafés, vor denen die Leute in der Sonne saßen, als hätten sie den ganzen Tag nichts anderes zu tun.

Heute hatte sie das erste Mal das Gefühl, richtig dazuzugehören. Das Faltenröckchen schwang um ihre Knie, das dunkelbraune Haar schmiegte sich glatt und glänzend um ihren Kopf, sie war so froh, so glücklich. Schließlich setzte sie sich in den Vorgarten bei Kranzler, bestellte Kaffee und zündete sich, ein wenig ungeschickt, eine Zigarette an. Bisher hatte sie selten geraucht, gelegentlich in Gesellschaft, genau genommen hatte der Vater es verboten. Heute hatte sie sich zum ersten Mal eine eigene Schachtel Zigaretten gekauft, ganz erwachsen und weltstädtisch.

Am Abend ging sie in einen der Filmpaläste am Zoo. Als es nach der Wochenschau hell wurde und sie sich ein wenig umsah, traf sich ihr Blick mit dem eines jungen, gut aussehenden Mannes, der schräg hinter ihr saß. Er lächelte ihr vergnügt zu.

Nach der Vorstellung, mitten im Strom der Menschen, war er plötzlich neben ihr.

Wieder lächelte er jungenhaft und sagte: »Ziemlich blöder Film, nicht?«

Sie antwortete nicht. Das schien ihn aber nicht zu stören, denn er fuhr fort: »Ist ja auch schade, an so einem schönen Tag ins Kino zu gehen, nicht? Wenn wir uns vorher getroffen hätten, wäre uns sicher was Besseres eingefallen.«

Und da sie noch immer schwieg, fragte er mit entwaffnender Harmlosigkeit: »Haben Sie was gegen mich?«

Sie musste lachen und schüttelte den Kopf.

»Das beruhigt mich«, sagte er befriedigt.

Am Ausgang blieb er stehen, unwillkürlich stoppte sie auch.

»Also was machen wir nun?«, fragte er. »Trinken wir noch eine Tasse Kaffee zusammen, gnädiges Fräulein?«

Katarin zögerte einen Moment, dann meinte sie entschlossen: »Warum nicht?«

»Prima«, freute er sich, »ich dachte schon, dieser alberne Film hat Ihnen die Sprache verschlagen. Gestatten Sie übrigens: Fred Wolter.«

Wenig später saßen sie im Trumpf und unterhielten sich aufs Beste. Herr Wolter war hell begeistert, als er erfuhr, wie neu ihre Bekanntschaft mit Berlin war. Er werde ihr alles zeigen, erklärte er, was es hier Besonderes zu sehen gäbe. Im Übrigen sei er Innenarchitekt, habe kürzlich mit einem Freund zusammen einen eigenen Betrieb aufgemacht. Sie solle nicht versäumen, auf ihn zurückzukommen, falls sie sich eine Wohnung einrichten würde.

Katarin erzählte von ihren Plänen. Es tat ihr wohl, wieder einmal mit einem Menschen zu sprechen, sie wurde lebhaft und bekam glänzende Augen. Der Abend war so nett, dass sie nicht lange überlegte, als er sie beim Abschied um ein Wiedersehen bat.

Leise vor sich hin summend, kam sie in ihr Zimmer und drehte sich zufrieden vor dem Spiegel.

»Kätchen, du veränderst dir«, erzählte sie lachend ihrem Spiegelbild. »Kätchen ist tot. Es lebe Katarin, die Berlinerin.«

Ohne Schwierigkeiten bestand sie die Aufnahmeprüfung. Selbstsicher kam sie aufs Podium und spielte in guter Form. Professor Anger nickte zustimmend, als sie erklärte, dass sie seine Schülerin werden wolle.

Ein großer Teil der Prüflinge fiel durch. Besonders ein junges Mädchen tat Katarin leid, ein zartes, blondes Ding. Sie fing fassungslos an zu weinen, als sie hörte, dass sie nicht bestanden hatte.

»Was soll ich jetzt bloß machen?«, jammerte sie. »Ich habe meine Stellung gekündigt und allen erzählt, dass ich nach Berlin gehe und studiere. Ich kann doch jetzt nicht zurückkommen. Die Blamage! Und mein Klavierlehrer meinte, ich solle es ruhig versuchen.«

Katarin versuchte sie zu trösten. Die Blonde kam aus Lübeck, sie hatte im Büro gearbeitet und nebenbei Klavierstunden genommen.

»Und ich gehe nicht zurück!«, schluchzte sie. »Alle würden mich auslachen.«

Als sie sich etwas beruhigt hatte, gingen die beiden Mädchen zusammen fort. Mit liebevollem Blick umfing Katarin das Gebäude der Hochschule. Nun gehörte sie dazu.

Sie aßen zusammen in einem kleinen Lokal. Beide wählten sie das billigste Menü.

»Es ist traurig, wenn man kein Geld hat!«, seufzte die kleine Lübeckerin. »Wer es hat, weiß gar nicht, wie gut es das Leben mit ihm meint.«

»Es sind aber nicht viele, mit denen es das Leben von vornherein gut meint«, bemerkte Katarin weise. »Meist muss man ihm erst selber zu dieser guten Meinung verhelfen.«

»Sie werden es bestimmt schaffen. Leute, die so sicher auftreten, setzen sich durch.«

Katarin lächelte geschmeichelt und war mit sich selbst sehr zufrieden. »Wir wollen es hoffen«, sagte sie würdevoll.

Helga, die Lübeckerin, war fest entschlossen, nicht nach Hause zurückzufahren. »Ich werde mir hier eine Stellung suchen«, sagte sie. »Nebenbei nehme ich wieder Stunden und nächstes Jahr versuche ich es noch einmal.«

Am Abend traf Katarin ihren neuen Bekannten. Strahlend erzählte sie von der bestandenen Prüfung. Fred Wolter beglückwünschte sie und schlug vor, das Ereignis gebührend zu feiern. Sie gingen zu Kempinski, wo Fred langwierig mit dem Ober über Essen und Wein verhandelte, um dem Mädchen aus Karlsburg gehörig zu imponieren. Katarin war auch sichtlich beeindruckt von Fred und von dem schönen Lokal.

Sie aßen ausgezeichnet, tranken außer dem Wein noch einen Kognak nach dem Essen, und Katarin meinte: »Jetzt ist aber Schluss, sonst kriege ich einen Schwips.«

»Das macht doch nichts«, sagte Fred, »eine bestandene Prüfung und danach keinen Schwips haben, das wäre direkt unanständig. Wo gehen wir jetzt hin?«

»Nach Hause natürlich. Es ist schon spät.«

»Ich höre wohl nicht richtig. Es ist gerade 11 Uhr vorbei. In Berlin fängt jetzt der Tag erst richtig an. Ich würde vorschlagen, wir gehen in eine nette kleine Bar und tanzen noch ein bisschen. Oder tanzen Sie nicht gern?«

»O ja, schon! Aber – das geht doch nicht.«

»Das geht nicht! Wenn ich so was höre. Alles geht, und wenn’s nicht geht, dann fahrn wir’s eben, sagen die Berliner.«

Arm in Arm bummelten sie den nächtlich belebten Kurfürstendamm entlang. Und Katarin widersprach nicht, als Fred vor der bunten Leuchtreklame einer kleinen Tür stehenblieb.

»Hier hinein«, sagte er.

Aber drinnen in dem kleinen, exotisch eingerichteten Raum zupfte sie ihn am Ärmel.

»Es geht wirklich nicht«, flüsterte sie, »hier können wir nicht bleiben. Ich bin dazu nicht richtig angezogen.«

»Unsinn. Bei einem hübschen Mädchen ist es doch egal, was es anhat. Nur die Miesen müssen sich richtig aufzäumen.«

Auf einer winzigen Tanzfläche drehten sich mit ernstem Gesicht zwei Paare. Ein würdevoller Ober geleitete sie zu einem kleinen Tisch.

»Was ist das?«, fragte Katarin und betrachtete misstrauisch das Glas mit der rötlichen Flüssigkeit, das man vor sie hinstellte.

»Martini«, sagte Fred. »Nur für den Anfang.«

Sie nippte. »Schmeckt gut.« Neugierig sah sie sich um. »Es ist aber hübsch hier. Ich war nämlich noch nie in einer Bar.« Und wie sie das Wort Bar aussprach, konnte man leicht daraus entnehmen, dass sie sich etwas höchst Verruchtes darunter vorstellte.

»Wahrhaftig?«, staunte Fred pflichtgemäß. »Soll bloß noch einer sagen, ich hätte Ihnen nichts zu bieten. Wissen Sie, was wir jetzt machen?«

»Was denn?«

»Wir trinken eine Flasche Sekt, zur Feier der bestandenen Prüfung.«

Als sie sich endlich auf den Heimweg machten, war Katarin wirklich ein wenig beschwipst. Sie kicherte albern vor sich hin. »Wie kann man nur so bummeln. Ich bin gar nicht zufrieden mit mir.«

»Ich umso mehr«, sagte Fred und legte den Arm um sie.

»Jetzt habe ich das Berliner Nachtleben kennengelernt. Bin ich jetzt akklimatisiert?«

»Weitgehend. Weißt du übrigens, dass du reizend bist, Katarin?«

Er zog sie an sich und küsste sie. Katarin machte nur einen schwachen Abwehrversuch. Es war sehr nett, geküsst zu werden. Schließlich war es ja nicht ihr erster Kuss. Und so viel anders als Karlsburger Küsse waren Berliner Küsse auch nicht.

Es zeigte sich, dass Fred für den weiteren Verlauf der Nacht ganz bestimmte Erwartungen hegte. Doch er musste die Entdeckung machen, dass die kleine Provinzlerin recht energisch werden konnte. Trotz Schwips und guter Stimmung. So landeten sie schließlich doch vor Katarins Haustür, und Fred musste allein den Heimweg antreten.

Pünktlich fand sich Katarin zu Semesterbeginn in der Hochschule ein. Sie bekam ihren Stundenplan und meldete sich bei Professor Anger. Sie lernte einige ihrer Mitschüler kennen, stand planlos in den Gängen und ging dann ein wenig enttäuscht nach Hause. Niemand hatte sich um sie gekümmert. Sie kam sich reichlich überflüssig vor. Nachmittags traf sie sich mit Helga, die erzählte, sie habe eine Stellung gefunden und noch nichts von ihrem Misserfolg nach Hause geschrieben. Sie hatten gerade beschlossen, ins Kino zu gehen, als Fred anrief. Was Katarin davon halte, an diesem schönen Abend mit ihm zum Abendessen nach Potsdam zu fahren. Sie halte eine ganze Menge davon, sagte Katarin, aber sie habe Besuch, eine Freundin. Ob die Freundin hübsch sei, wollte Fred wissen. Und als Katarin die Frage bejahte, erklärte er, das passe großartig. Sein Freund und Kompagnon wisse auch noch nicht, wie er den heutigen Abend verbringen solle. Sie würden dann eben zu viert fahren.

Der Kompagnon hieß Richard und war ein großer, ruhiger junger Mann, der einen recht vertrauenerweckenden Eindruck machte. Doch hatte er eine seltsam eindringliche Art, einem Mädchen in die Augen zu sehen.

»Nehmt euch vor ihm in Acht«, warnte Fred. »Er ist ein verkappter Don Juan, die Frauen merken es immer erst zu spät, weil er den Harmlosen mimt.«

Es wurde ein vergnügter Abend. Sie fuhren in dem kleinen klapprigen Auto der Freunde nach Potsdam hinaus, aßen vorzüglich zu Abend, wobei ihnen nicht eine Minute lang der Gesprächsstoff ausging. Helga bekam rote Wangen. Zum ersten Mal wieder, seit dem Fiasko mit der Prüfung, lachte sie unbeschwert, was ihr außerordentlich gut stand.

Bald nach zehn Uhr fuhren sie wieder nach Berlin zurück, und die beiden jungen Männer waren keinesfalls dafür, den vergnügten Abend schon jetzt abzubrechen. Sie sollten endlich diese kleinstädtische Manier ablegen, mit den Hühnern ins Bett zu gehen, meinte Fred, man könne nicht nach Hause gehen, wenn es gerade nett zu werden beginne. Dann seien ja die Kosten, die der Abend verursacht habe, ’rausgeworfenes Geld. Gegen dieses Argument ließ sich nicht viel einwenden. Richard schlug vor, sie sollten mit zu ihnen in die Wohnung kommen und die Räume anschauen, die sie sich eingerichtet hatten.

Die beiden Mädchen sahen sich an. Sowohl nach Lübecker als auch nach Karlsburger Maßstäben schien dieses Angebot nicht akzeptabel. Aber man war in Berlin. Und sie waren zu zweit.

Die Wohnung lag im fünften Stock eines Hauses am Lehniner Platz und war das Modernste und Originellste an Wohnung, was man sich vorstellen konnte. Eine wirkungsvolle Reklame für die beiden Innenarchitekten. Die Mädchen kamen aus dem Staunen nicht heraus.

»Das ist ja hinreißend«, sagte Katarin. »So eine Wohnung möchte ich mal haben, das wäre mein Traum.«

»Kannst du haben«, sagte Fred. »Wir machen es für dich zum Vorzugspreis.«

Es wurde ein langer Abend. Sie tranken, tanzten nach neuesten Schallplatten und saßen wohl auch zwischendurch ein wenig zu eng mit ihren Gastgebern zusammen. Katarin hatte am nächsten Tag die unklare Erinnerung, dass Freds Küsse und Hände recht unverschämt gewesen waren.

Die Erinnerung machte ihr Kopfzerbrechen. Nein, man durfte so etwas gar nicht erst anfangen. Wenn man es nicht besser verstand, sich einen Mann vom Halse zu halten, sollte man sich gar nicht in Gefahr begeben. Komisch nur, dass es ihr gestern keineswegs unangenehm gewesen war. Immerhin hatte sie dann zum Aufbruch gedrängt und war sogar recht unfreundlich zu Fred geworden, als er sie nicht gehen lassen wollte. Am Ende war er beleidigt. Nun, sollte er! Sie hatte auch Helga mitgenommen, die in den Armen des großen Richard beinahe verschwand. Und Richard benahm sich eigentlich besser als Fred. Sofort ließ er das Mädchen los und wies seinen Freund energisch zurecht.

Verflixt, man sollte so etwas doch nicht tun, dachte Katarin am nächsten Morgen in ihrem Bett. Eines Tages geht man zu weit und dann … Nun ja, einmal musste es sein. Aber Fred? Im Grunde machte sie sich nicht das Geringste aus ihm.

Sie war verkatert. Und ausgerechnet heute hatte sie die erste Unterrichtsstunde, eine Vorlesung in Musikgeschichte. Ein wenig blass saß sie im Hörsaal mit den aufsteigenden Bänken zwischen ihren neuen Kollegen und versuchte, sich auf den Vortrag des Professors zu konzentrieren. Er sprach über Mozart.

Neben Katarin saß ein hübsches, zierliches Mädchen. Ihr Gesicht war von klassischem Ebenmaß, ihr Haar tiefschwarz, sie trug es in einem vollen Knoten. Am Schluss der Vorlesung, nachdem der Professor noch eine Gesangsplatte aus dem »Figaro« vorgespielt hatte, wandte sie sich zu Katarin, die überrascht in ein Paar leuchtend blaue Augen blickte.

»Kann es etwas Zauberhafteres geben als Mozart?«, fragte sie und lächelte Katarin zu. »Es hört sich so leicht an, und dabei ist es so schwer, ihn gut zu singen.«

»Sie sind Sängerin?«, fragte Katarin nicht eben geistreich.

»Ja, natürlich. Sie nicht?«

»Nein. Klavier.«

»Oh. Ich glaubte, Sie seien eine neue Kollegin. Erstes Semester, nicht wahr?«

»Ja. Sieht man mir das an?«

»Natürlich. Und außerdem kennt man die Gesichter. Heute sind wieder viele Neue da. Bei wem arbeiten Sie?«

»Bei Professor Anger.«

»Oh. Da sind Sie in den besten Händen. Er ist charmant, nicht?«

Ein schlanker junger Mann tauchte plötzlich bei ihnen auf und ergriff die reizende Nachbarin bei der Hand. »Luisa, komm. Ich warte schon die ganze Zeit.« Luisa nickte Katarin freundlich zu und verschwand. Katarin unterhielt sich noch ein wenig mit einigen ihrer Prüfungskollegen, die genau wie sie fremd und vereinsamt in den Gängen herumstanden. Hochmütig übersahen die alten Semester ihre frischgebackenen Kollegen.

Am nächsten Tag kam die erste Stunde bei Anger, der Katarin mit Herzklopfen entgegensah.

Ludwig Anger war wirklich charmant, da hatte die kleine Sängerin recht gehabt. Er war ungefähr Mitte fünfzig, vielleicht auch schon älter, jedenfalls sah er gut aus mit seinem rassigen Künstlerkopf und den grauen Schläfen. Man konnte schon verstehen, dass sich manche seiner Schülerinnen in ihn verliebten. Er behandelte sie ausgesprochen höflich, ja galant, und schien mehr ein Freund und Berater zu sein als ein strenger Lehrer. Aber die jungen Damen durften sich nicht täuschen, er war unbestechlich, wenn es um die Kunst ging. Er wusste wohl, dass seine Schülerinnen für ihn schwärmten, und es freute ihn, wenn sie hübsch waren, denn als weitgereister, stets von den Frauen verwöhnter Mann hatte er einen Blick für den Reiz einer Frau. Gern erwiderte er ein Lächeln und sparte nicht mit Komplimenten. Doch niemals ließ er sich von diesen Dingen über mangelnde Begabung oder fehlenden Fleiß hinwegtäuschen.

Mit einiger Neugier erwartete er diese junge Dame aus Franken, die ihm während der Prüfung einen guten Eindruck gemacht hatte. Er kam ihr entgegen, als Katarin das geräumige Zimmer betrat, in dem zwei Konzertflügel standen, gab ihr die Hand, bot ihr Platz an und fragte zunächst in freundlichem Plauderton nach ihrem Woher und Wohin, nach ihren bisherigen Studien und nach ihren Plänen, ob es ihr Ernst sei mit einem wirklichen Studium und ob sie sich zutraue, durchzuhalten. Katarin gab aufmerksam Antwort, erzählte von Herrn Jong und den Schwierigkeiten zu Hause. Er lächelte ohne Spott.

»Das ist verständlich«, sagte er. »Wenn in Ihrer Familie die künstlerische Arbeit neu ist, kann ich den Widerstand Ihrer Eltern schon verstehen. Und erst recht, wenn man ein so junges Kind allein nach Berlin lassen soll. Sie sind allein hier?«

»Ganz allein.«

»Keine Verwandten, keine Bekannten?«

»Nein, niemand.«

»Und? Wie fühlen Sie sich dabei?«

»Manchmal ein wenig einsam«, gestand Katarin. »Aber das ist nicht so schlimm. Ich freue mich vor allem, dass ich es geschafft habe.«

»Ich nehme an, ich brauche Ihnen über die Gefahren der Großstadt nichts weiter zu erzählen, das werden Ihre Eltern schon getan haben. Das Leben in Berlin ist gewiss amüsant. Und wenn man jung ist, mag es verlockend sein, möglichst viel davon zu erleben. Doch lassen Sie sich nicht zu sehr von der Großstadt imponieren. Das Wichtigste ist Ihre Arbeit. Natürlich sollen Sie sich nicht abschließen, Sie sollen sich des Lebens und Ihrer Jugend freuen. Aber behalten Sie sich in der Hand. Man kann nur eines, ernsthaft arbeiten oder sich amüsieren. Wenn man Künstler ist, beziehungsweise Künstler werden will, gibt es nur einen Weg. In diesem Sinne lege ich Wert darauf, dass meine Schüler und Schülerinnen nicht unnütz ihre Nerven verbrauchen, um ihre Kraft und Gesundheit der Arbeit zu erhalten. Sind Sie in diesen Dingen meiner Meinung, ja?«

»Ja«, nickte Katarin eifrig und dachte mit schlechtem Gewissen an die Abende mit Fred.

»Wie alt sind Sie?«

»Neunzehn.«

»Neunzehn«, wiederholte Anger ein wenig versonnen. »Na ja.«

Es entstand eine kleine Pause, in der er sie nicht ohne Wohlgefallen musterte.

»Schön«, sagte er dann, »beherzigen Sie, was ich sagte. Haben Sie Vertrauen zu mir. Wenn Sie einmal Sorgen haben oder mit etwas nicht fertigwerden, so sprechen Sie ruhig mit mir. Auch wenn es nicht Ihre Arbeit betrifft. Ich bin der Meinung, dass bei einer künstlerischen Entwicklung der ganze Mensch beteiligt sein muss, mich kümmert daher auch, was Sie tun, wenn Sie dieses Zimmer verlassen haben.« Katarin nickte wieder. Sie war befangen wie ein Schulmädel.

»Jetzt werden Sie mir detaillieren, was Sie bereits gearbeitet haben. Und dann werde ich mir einiges davon anhören. Von der nächsten Stunde an werden wir das alles zunächst beiseitelegen. In den kommenden Wochen sollten Sie nur Etüden und Übungen machen, und zwar genauso viel und genauso oft, wie ich Ihnen sage. Wir wollen erst ein festes handwerkliches Fundament legen. Das Vergnügen kommt später. Kunst kommt von Können. Was spielen Sie besonders gern?«

»Chopin.«

»Natürlich. Wie jeder Novize.«

»Und Beethoven«, fügte Katarin eilig hinzu. Sie wollte nicht sein wie jeder.

»Ich glaube, wir werden uns beträchtliche Zeit mit Bach beschäftigen«, fuhr Anger fort. »Das macht den Kopf klar und die Finger aufmerksam. Nun los. Spielen Sie mir etwas von Ihrem geliebten Chopin.«

Begeistert ging Katarin von der ersten Klavierstunde nach Hause. Was für ein Mann! Herr Jong hatte recht gehabt. Schade, dass die in Karlsburg Ludwig Anger nicht sehen konnten, denn in ihrem begrenzten Dasein wussten sie überhaupt nichts von der Existenz solcher Menschen. Im Übrigen würde sie jedes Wort befolgen, das er gesagt hatte. Auch das vom ernsthaften Arbeiten, mit dem sich Flirt und Bummeln nicht vertrugen. Und wenn der gute Fred sich einbildete, es könne aus ihnen etwas werden, dann täuschte er sich. Was konnte ihr auch ein Mann wie Fred Wolter jemals bedeuten, nachdem sie Ludwig Anger kennengelernt hatte?

Luisa, die schlanke hübsche Sängerin, hatte viele Verehrer unter ihren Kollegen. Kein Wunder, ihre schlanke grazile Schönheit musste auf jeden Mann anziehend wirken, außerdem flirtete sie gern. Trotzdem war sie außergewöhnlich fleißig. Im Dezember hörte Katarin sie einmal an einem Vortragsabend der Hochschule singen und war von der Leichtigkeit und Süße dieser Koloraturstimme entzückt. Leider hatte sich seit der Begegnung im Hörsaal kein weiteres Gespräch ergeben. Luisa grüßte zwar immer sehr freundlich, doch sie blieb nicht stehen. Und Katarin wagte nicht sie anzusprechen. Noch gehörte sie ja zum ersten Semester, das die Älteren geflissentlich ignorierten. Insgeheim war Katarin enttäuscht. Sie hatte erwartet, dass man sie mit offenen Armen aufnehmen, dass man sich mit ihr beschäftigen, dass man ihr Talent bewundern werde.

In Luisas Gesellschaft hielten sich zwei besonders treue Begleiter. Der eine war ein junger Österreicher, ein Tenor mit bemerkenswert schöner Stimme, von Gestalt ziemlich klein und zur Korpulenz neigend. Der andere aber schien Luisas Günstling zu sein. Es war der hübsche Bursche, der sie damals von Katarins Seite weggeholt hatte. Er war eines der beliebtesten Mitglieder der Hochschule, jedermann als »der Peter« bekannt, ein Windhund und Don Juan, immer strahlender Laune, immer zu Streichen aufgelegt, dabei sehr elegant gekleidet und dank seinem vermögenden Vater stets bei Kasse. Bei den Professoren machte sich Peter weniger beliebt. Er war zwar sehr begabt, enorm musikalisch, besaß das absolute Gehör und verstand fast jedes Instrument zu spielen. Aber meist spielte er nicht das, was er sollte. Seine Neigung gehörte der Unterhaltungsmusik, und er sagte jedem, ob er es hören wollte oder nicht, dass er später mal ein Tanzorchester gründen und nur mehr Film- und Schlagermusik komponieren und spielen werde. Das hörten seine Lehrer nicht gern. Professor Merten, der Leiter der Dirigentenklasse, verzog sein Gesicht, als habe er Zahnweh, wenn er Peter ans Pult lassen musste und seinen geliebten Beethoven zwar technisch vollendet, aber mit oberflächlicher Gewandtheit vorgesetzt bekam.

Katarins ganze Aufmerksamkeit erregte ein anderer Mann, der seltsamerweise Peters bester Freund war. Seltsam deshalb, weil sich kaum größere Gegensätze denken ließen als die beiden. Peters Freund war älter als die meisten Studenten, er war, wie es Katarin bei sich nannte, schon ein richtiger Mann. Selten sah man ihn bei den anderen im Vestibül der Hochschule herumstehen, man sah ihn nicht mit Mädchen flirten und überhaupt war er außerhalb der Unterrichtsstunden kaum anzutreffen. Aber die Professoren sprachen zu ihm wie zu einem gleichberechtigten Kollegen, und Professor Merten schloss genießerisch die Augen, wenn sein Lieblingsschüler dirigierte.

»Er ist das Paradepferd des Hauses«, hatte einmal einer von Katarins Bekannten geäußert.

Doch Johannes Carsten, wie er hieß, machte sich weder aus Worten des Lobes noch aus solchen bissigen Bemerkungen das Geringste, sprach wenig, war bescheiden und zurückhaltend, immer sehr ernst. Seine Persönlichkeit war jedoch so ausgeprägt und faszinierend, dass jeder ihn beachten musste und dass er unwillkürlich eine Sonderstellung einnahm. Er war groß und sehr schlank, fast mager, mit blondem Haar und sehr hellen grauen Augen, Augen, die über alles, was sie nicht interessierten, achtlos hinwegsahen. Aber an diesem Menschen schien nichts von Pose, nichts von Hochmut zu sein. Katarin beobachtete ihn manchmal verstohlen während einer Vorlesung, den ernsten, gesammelten Ausdruck des Gesichts, das dann seine Schwermut verlor, die sonst darüber lag. Er gefiel ihr, sie fühlte sich zu ihm hingezogen, obwohl sie nicht zu sagen wusste, wieso. Denn sie hatte noch kein Wort mit ihm gesprochen.

Eines Tages erlebte sie ihn auf einer Orchesterprobe. Schon öfters hatte sie gehört, dass zu bestimmten Stunden im Konzertsaal die Orchesterlektionen stattfanden, und eines Tages ging sie mit ein paar Bekannten aus dem ersten Semester zu einer solchen Probe.

Der große Saal war leer und halbdunkel, nur hier und da verstreut saßen einige Studenten, meist mit großen Partituren bewaffnet. Niemand sprach. Professor Merten konnte die müßigen Zuhörer nicht leiden, und wer sich störend bemerkbar machte, flog hinaus.

Katarin hatte in Karlsburg keine Gelegenheit gehabt, Konzerte zu besuchen. Nur zweimal hatte Jong sie mitgenommen, als sie bei ihm in der Stadt war, doch war es stets mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, zu Hause die Erlaubnis zu erhalten. Blieb das Radio. Doch wenn sie die Übertragung eines Konzertes hören wollte, protestierten ihre Schwestern. So war ihr eigentlich nur die Klavierliteratur vertraut. Nun endlich hatte sie Gelegenheit, all die Orchesterwerke zu hören, die sie bis jetzt nur dem Namen nach kannte. Freilich war es eine Geldfrage, denn die Konzerte der Philharmoniker waren nicht nur meist ausverkauft, die Karten waren auch reichlich teuer. Zwar bekamen die Studenten verbilligte Karten, doch Katarin als ungeübter Neuling kam bei der Verteilung meist zu kurz.

Nun hier, bei den Orchesterproben in der Hochschule, konnte sie endlich mit Ruhe all die großen Werke hören, fünf-, sechsmal hintereinander, wenn sie wollte. Dann erlebte sie, wie Carsten dirigierte. Hager und groß stand er vor dem Orchester, in seinem dunklen Anzug mit den glänzenden Nähten. Wenn er den Taktstock hob, ging es wie ein Ruck durch das große Instrument des Orchesters. Sogar in diesem Rahmen, vor diesem Orchester, das ja zum größten Teil aus Halbwüchsigen bestand, aus Lernenden, wirkte die Kraft seiner Persönlichkeit. Es ging etwas von ihm aus, etwas Unnennbares, Ungreifbares, das Fluidum eines wahren Künstlers, die Macht des Begnadeten. Katarin erlebte es zum ersten Mal so unmittelbar. Das Orchester klang ganz anders unter seiner Leitung, es übte und exerzierte nicht mehr – es musizierte wirklich.

Katarin beschäftigte sich viel mit Hannes Carsten. Und sie wünschte, ihn näher kennenzulernen, doch war sie sicher, dass er bisher ihre Existenz noch nicht einmal wahrgenommen hatte. Überhaupt schien er sich nicht viel aus Frauen zu machen. Denn schließlich wirkte er nicht nur auf Katarin anziehend, sondern auch auf die anderen Mädchen, und manche hatten schon versucht, ihm näherzukommen, aber ohne jeden Erfolg.

Einmal wohnte Katarin einer Szene bei, die für ihn bezeichnend war. Es geschah vor einer Vorlesung. Der Professor ließ ausrichten, dass er erst etwas später kommen werde. Der Raum leerte sich teilweise wieder. Manche rauchten draußen im Korridor noch eine Zigarette, während sich drinnen kleine Gruppen zwischen den Bänken bildeten. Schräg vor Katarin saßen Carsten und Peter Holl, zwischen ihnen ein blondes Mädchen, eine Sängerin. Sie plänkelte zunächst mit Peter, doch es galt Carsten. Jeder wusste, dass sie sich schon lange um ihn bemühte. Auch heute funkelte sie ihn mit ihren Augen an und spitzte die Lippen. Der Dialog wurde lauter, sodass Katarin alles verstehen konnte. Schließlich setzte sich das Mädchen direkt vor Carsten auf das Pult und rief unmutig:

»Mein Gott, Carsten, was sind Sie für ein Fisch! Ich möchte es erleben, dass Sie einmal an etwas anderes denken als an Ihre Arbeit. Das Leben hat doch nicht nur ernste Seiten.«

Peter grinste vergnügt. »Den Gefallen tut er dir nicht, Jenny. Auch dir zuliebe wird er die heiteren Seiten nicht in Erwägung ziehen. Du verschwendest deine schönen blauen Blicke ganz umsonst. Er hat nun mal für Mädchen nichts übrig.«

»Ich glaube es nicht«, sagte das Mädchen. »Er ist nicht der Typ, der sich auf die Dauer vor den Frauen retten kann. Ich glaube nicht einmal, dass er es wirklich will. Er tut nur so harmlos. Mein Gott – du willst mich doch nicht über die Männer belehren!«

»Ich wüsste nicht, was ich lieber täte«, sagte Peter darauf.

Carsten lächelte, halb gutmütig, halb spöttisch. »Und haben Sie denn keine Angst vor mir, Jenny? Wenn Sie mich doch so gut kennen, Sie wissen doch, die stillen Wasser sind gefährlich tief.«

»Ich liebe die Gefahr«, sagte das Mädchen herausfordernd. Aber Katarin sah gleich darauf, dass ein kurzer Blick aus Carstens hellen Augen das Mädchen aller lächelnden Überlegenheit beraubte. Sie glitt vom Tisch herab und setzte sich wieder in die Bank.

»Wahrscheinlich kennt er die Frauen besser, als er uns erzählt«, meinte Peter. »Sicher hat er schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht.«

»Möglich«, sagte Carsten kurz, und sein eben noch lächelndes Gesicht verschloss sich.

»Wie könnte man auch anders«, brummte Peter und beendete das Gespräch, denn eben trat der Professor ein.

Kurz vor den Weihnachtsferien, Katarin wollte gerade nach Hause gehen, stürzte Luisa in die Garderobe.

»Einen Pianisten!«, rief sie. »Ich brauche sofort einen Pianisten!« Sie erblickte Katarin. »Sie sind doch Pianistin, nicht?«

»Ja«, erwiderte Katarin verwundert.

»Gott sei Dank! Haben Sie etwas Zeit? Kommen Sie schnell mit. Wir müssen proben. Pitt und ich, wir singen morgen bei einer Weihnachtsfeier, und es ist kein Mensch mehr im Hause, der mit uns korrepetieren kann.«

Eilig liefen die beiden die Treppen hinauf.

»Aber ich habe doch noch nie korrepetiert«, wandte Katarin ein.

»Es wird schon gehen.«

Pitt, der junge Österreicher mit dem schönen Tenor, wartete schon.

»Ich habe jemanden!«, rief Luisa. »Das ist Fräulein … Fräulein …« – »Katarin Brugge.«

»Also du hörst es. Das ist Peter Fischer, genannt Pitt. Los, fangen wir an.« Luisa erklärte kurz, was Katarin beachten müsse. »Aber lassen Sie uns keinen Fehler durchgehen, gleich unterbrechen, ja? Und keine Verschleppung dulden. Pitt verschleppt gern. Er berauscht sich an seinen eigenen Tönen und kann sich nicht von ihnen trennen.«

»Frecher Fratz!«, murmelte Pitt.

Katarin war etwas nervös. Hoffentlich ging es, denn sie hatte noch niemals Sänger begleitet, und es war ihr ungewohnt, außer der Klavierstimme auch die Singstimme zu beachten.

Aber es ging gut. Katarin machte es Spaß. Und außerdem war es ein Genuss, die beiden schönen Stimmen zu hören, die Lieder und Duette sangen. Mit Luisa ging es besonders leicht, denn neben ihrer schönen Stimme war sie auch noch hochmusikalisch. Katarin geriet in Entzücken, als Luisa zum Schluss mit süßem Wohllaut das Wiegenlied von Reger sang. Anderthalb Stunden hatten sie eifrig gearbeitet, dann brach Luisa ab.

»Ich glaube, es langt. Klappt ja ganz gut.«

»Jaja, es geht schon«, sagte Pitt phlegmatisch, seiner Wirkung sicher. »Ich war nur leider etwas indisponiert.«

»Quatsch«, sagte Luisa kurz und bündig, »red dir keine Schwachheiten ein. Wie fanden Sie es, Fräulein Brugge?«

»Gut. Waren Sie mit meiner Begleitung einverstanden?«

»Ja, sehr. Wenn Sie wollen, können wir in Zukunft öfter zusammen arbeiten. Mein bisheriger Korrepetitor geht weg von Berlin. Ich brauche sowieso jemanden.«

»Sehr gern!«, rief Katarin überschwänglich und fand den Gedanken herrlich, öfter mit der reizenden Luisa zusammenzutreffen.

Im Vestibül saß, die Beine von sich gestreckt, eine Zigarette im Mundwinkel, der kecke Peter. »Ich hab’ auf dich gewartet, Stern meines Lebens!«, rief er Luisa entgegen. »Ich hörte, du bist noch im Hause. Ich vergehe vor Sehnsucht nach dir.«

»Steht dir aber gut«, stellte Luisa fest und ließ sich von ihm in ihren kostbaren Pelz helfen.

Zusammen verließen sie die Hochschule und trennten sich an der nächsten Straßenecke mit freundschaftlichem Händeschütteln.

Weihnachten verbrachte Katarin daheim. Obwohl sie erst ein Vierteljahr fort war, schien es ihr, als sei ein Vielfaches an Zeit verstrichen. Wie klein die Stadt war, wie eng das Leben hier!

Auch Katarin wirkte fremd auf ihre Familie. Die Gegensätze, die schon immer bestanden hatten, traten noch deutlicher hervor. Man kritisierte die lange glatte Mähne, die geschminkten Lippen, das saloppe Auftreten der Heimgekehrten.

»Du bist dünner geworden«, sagte die Mutter tadelnd, »sicher isst du zu wenig.«

»Es steht mir doch gut«, sagte die Tochter ungerührt. Die Schwestern sparten nicht mit anzüglichen Bemerkungen. Der ganze Ort nahm Anteil an Katarins Heimkehr, und viele fanden, der verderbliche Einfluss der Großstadt mache sich schon recht bemerkbar. Das Aufsehen, das Katarin überall erregte, machte ihr Spaß. Und sie malte sich aus, wie sie später einmal hierher zu Besuch kommen würde. Mit einem eleganten Pelzmantel und im eigenen Wagen. Ja, die Karlsburger würden noch staunen. Und alles aus eigener Kraft.

Letzteres dachte sie besonders im Hinblick auf Theo Niemann, den Fabrikantensohn, der sie, geschwellt vom Bewusstsein seiner bedeutenden Persönlichkeit, aufs Neue mit seiner Huld beehrte. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war sie bei seinen Eltern eingeladen. Anlässlich dieser Einladung gab es die erste ernsthafte Auseinandersetzung zu Hause. Die Mutter, stolz über die große Ehre, die ihrer Tochter widerfuhr, wollte sie so hübsch wie möglich sehen. Aus diesem Grunde beschwor sie die Jüngste, der Schwester das neue weinrote Seidenkleid mit Puffärmelchen und Schärpe für den festlichen Tag zu leihen. Friedchen maulte und wollte nicht, es bedurfte langer diplomatischer Verhandlungen, bis sie einwilligte. Katarin wusste von dem ganzen Glück nichts und wollte sich totlachen, als man ihr das gute Stück präsentierte.

»Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ich in diesem Monstrum aus dem Hause gehe?« Das war unklug von ihr, denn die ganze Familie einschließlich der Hausschneiderin, die Katarin fortan nicht mehr grüßte, war stolz auf das Kleid.

»Was willst du denn anziehen?«, fragte die Mutter.

»Dieses hier«, antwortete Katarin und zog das tintenblaue Wollkleid aus dem Schrank, das sie sich kürzlich in Berlin gekauft hatte. Es war von raffinierter Einfachheit und aus gutem Material, Katarin hatte das halbe Monatsgeld darangesetzt.

»Dieses?«, fragten Mutter und Schwester gedehnt. »Das ist ja aus Wollstoff.«

»Ja sicher«, sagte Katarin leicht gereizt, »was dachtet ihr denn?«

»Sie hat ja schon immer einen Knall gehabt«, meinte die Jüngste und zog sich mit dem verschmähten Kleid beleidigt zurück. Die Mutter gab nicht so schnell nach. Es entspann sich ein Wortwechsel, in dessen Verlauf sich Katarin hinreißen ließ, den Preis des neuen Kleides zu nennen. Gleich darauf bereute sie es. Sie hatte sich zweimal extra Geld schicken lassen für notwendige Anschaffungen, Noten und Bücher, und nun musste es einen schlechten Eindruck machen, dass so viel für ihre Garderobe verwendet worden war. Sie wusste gut genug, dass ihr Monatswechsel ohnedies ein Opfer für ihre Familie bedeutete.

Die Mutter war sprachlos auf einen Stuhl gesunken, dann regnete es Vorwürfe, Klagen und Ermahnungen. Der Vater kam dazu und sprach in seiner gemessenen Art auch einen Verweis aus.

Katarin wusste, dass die Eltern recht hatten. Aber zum Teufel, sie wollte doch auch einmal etwas Hübsches haben, man sah in Berlin so viele verführerische Dinge. Das schlechte Gewissen veranlasste sie, heftig und gereizt zu antworten. Schließlich malte sie sich aus Wut die Lippen ganz rot, obwohl die Mutter sie gebeten hatte, es daheim zu unterlassen. Dann ging sie zu Niemanns. Ihre Wangen waren gerötet, ihre Augen blitzten noch von dem Streit. Sie sah sehr hübsch aus. Das fand auch Theo Niemann, und in Ermangelung einer besseren Bekanntschaft und vor allem, weil sie die anderen jungen Mädchen ärgern wollte, flirtete sie bereitwillig mit ihm. Sie hatte sich mittlerweile jungen Männern gegenüber einen anderen, salopperen Ton angewöhnt, und der junge Niemann fiel bald von seiner gönnerhaften Herablassung in eine atemlose Bereitschaft, sich in die veränderte Jugendfreundin zu verlieben.

Während der vierzehn Tage, die sie zu Hause blieb, traf sie ihn oft, beim Rendezvous in der Konditorei, bei Spaziergängen, und das ganze Städtchen klatschte darüber.

Endlich saß sie wieder im Zug. Sie konnte es kaum erwarten, bis sie wieder in Berlin sein würde. Sie würde wieder zu Anger gehen, Vorlesungen hören, arbeiten und – Hannes Carsten wiedersehen.

Im Januar bekam sie von der Studentenführung zwei kleine Klavierschüler zugewiesen. Das bedeutete einen Nebenverdienst, wenn es ihr auch schwerfiel, ihr unruhiges Temperament auf einen Stuhl zu zwingen und sich von ungeschickten Kinderfingern die empfindlichen Ohren vollklimpern zu lassen. Geduld war noch nie ihre starke Seite gewesen.

Erfreulich war, dass sich Luisa wieder an sie wandte und dass sie nun mit der jungen Sängerin regelmäßig korrepetieren konnte. Luisa bestand darauf, die Stunden zu bezahlen. Katarin lehnte es zunächst ab.

»Sei bloß nicht albern«, sagte Luisa. »Du brauchst es doch. Oder nicht?«

»Schon«, gab Katarin zögernd zu. »Aber nicht von dir. Erstens macht es mir Spaß, und zweitens bin ich gar kein geübter Korrepetitor.«

»Du machst deine Sache sehr gut. Und mir kommt es nicht darauf an. Ich kriege von meinem alten Herrn, was ich brauche. Ecco, sei kein Schaf.«

Arbeit hatte sie nun genug. Denn bei alledem durfte sie ihr Studium nicht vernachlässigen und übte jeden Tag viele Stunden.

Anger war zufrieden mit ihr. Mehr noch, sie gefiel ihm. Sie war jung und hübsch, fand er, und hatte einen ganz besonderen Charme, wenn auch noch jugendlich unfertig, aber doch vielversprechend. Vor allem aber hatte sie eine glückliche Hand bei ihrer Arbeit. Es freute ihn, dass sie nicht nur begabt, sondern auch fleißig war. Eine erstaunliche Kraft wohnte in ihren schmalen Händen, und bei aller Sorgfalt, die sie an die technische Arbeit wandte, zeigte sie sich stets um eine persönliche Deutung ihrer Aufgabe bemüht. Manchmal hatte sie eine etwas eigenwillige Auffassung, und mit der Unbedenklichkeit der Jugend brachte sie es fertig, vom Herkömmlichen abzuweichen und ihre eigenen Maßstäbe anzulegen. Anger ließ sie gewähren, hörte aufmerksam zu und wollte dann hören, warum sie so und nicht anders gespielt hatte. Er wollte stets eine Begründung haben, mit sogenannten künstlerischen Eingebungen und vagen Stimmungen gab er sich nicht zufrieden.

Ihren zwiespältigen Charakter erkannte er wohl. Bei aller Tiefe und Ausdauer war ein gewisser Leichtsinn vorhanden, eine manchmal fast wilde Neigung, gegen Vernünftiges und Alltägliches anzurennen, und ein leidenschaftliches Herz, das sie nicht immer ganz beherrschte.

Katarin wäre stolz gewesen zu erfahren, dass der Professor in ihr das entdeckt hatte, was sie immer gewünscht hatte zu sein: eine Persönlichkeit. Noch unfertig, aber nicht mehr zu übersehen.

Mit Luisa war sie bald gut Freund und dadurch auch mit Peter und Pitt, aber Carsten kannte sie noch immer nicht. Man sah ihn überhaupt selten in der Hochschule.

Einmal hörte Katarin zufällig, wie einer der Studenten nach einer Auseinandersetzung gehässig sagte: »Er hätte besser getan, in seinem Dorf zu bleiben, dieser Schulmeister.«

Sie fragte Luisa, was das bedeuten solle, und erfuhr, dass Carsten wirklich Lehrer gewesen war, Dorfschullehrer, ehe er noch einmal von vorn angefangen hatte mit dem Musikstudium. Das imponierte ihr erst recht.

Bei Luisa war es nett. Sie bewohnte ein großes, behaglich eingerichtetes Zimmer in der Kaiserallee, keine billige Studentenbude. Wenn sie gearbeitet hatten, tranken sie Kaffee und unterhielten sich oft stundenlang.

Nicht selten war Peter dabei. Mit fast kindlichem Staunen gewahrte Katarin das zärtliche Verhältnis der beiden. Im Geheimen beneidete sie die Sängerin. Nicht um Peter. Doch um die Zweisamkeit, um die Zärtlichkeit, die sie empfing und geben durfte.

Ein Vergnügen war es jedes Mal, wenn Peter sich an den Flügel setzte und zu spielen begann. Nur Unterhaltungsmusik, Jazz, doch mit so verblüffendem Können und hinreißendem Schwung, wie Katarin es nie gehört hatte.

»Siehst du, Katarin«, sagte er, »ich bin nun mal das schwarze Schaf der Dirigentenklasse. Merten stehen seine verbliebenen fünf Haare zu Berge, wenn er mich dirigieren lassen muss, was selten genug vorkommt. Der Mann begreift gar nicht, dass es nie mein Ehrgeiz war, ein zweiter Furtwängler zu werden. Das kann ich nicht, darüber war ich mir immer klar. Mein Interesse liegt nun mal auf anderem Gebiet. Hier, das da«, er ließ eine verrückte Folge von Synkopen über die Tasten rasen, »Jazz, Schmiss und Schwung, das ist es. Aber das darf man bei uns ja nicht laut sagen. Die Herren haben Angst, die Beethovenbüste könnte vom Sockel fallen. Aber sagt mal selber, Kinder, muss es das nicht auch geben? Die Leute wollen doch nicht nur in Sinfoniekonzerte gehen. Alles zu seiner Zeit. Die Hauptsache ist doch, dass man gute Sachen bringt. Auch in der leichten Musik. Dass man was kann.«

»Nun, du kannst etwas, Peter«, sagte Katarin überzeugt, »ich hab’ so was noch nie gehört.«

»Das glaub’ ich. Das gibt es ja bei uns auch nicht. Die Amerikaner haben da was los. Später geh’ ich mal hinüber und studier’s an der Quelle. Bei uns darf man nicht mal davon reden. Jazz – das ist Negermusik. Das frommt dem deutschen Wesen nicht. Wir spielen zackige Märsche, damit das treue deutsche Volk marschieren kann. Höchstens mal so ein schmalziges Gedudel von Lieb und Treu, das ist erlaubt. Kalter Kaffee. Ich hab’ neue amerikanische Jazzplatten, die bring’ ich euch mal mit, das ist eine Sache.«

Peter führte manchmal so aufrührerische Reden und Katarin hörte das ganz gern.

Einmal konnte sie sich die Frage nicht verkneifen: »Was sagt eigentlich dein Freund Carsten zu dieser Art Musik?«

Peter lachte. »Er leidet. Lange hat er versucht, mich zu bekehren. Wunderbare Predigten hat er mir gehalten. Jetzt hat er sich daran gewöhnt, dass ich nicht zu bessern bin. Jeder Mensch ist nun mal, wie er ist, nicht? Und jede Begabung ist anders.«

Katarin hätte gern noch mehr über Carsten gehört. Aber eine eigentümliche Scheu hielt sie davon zurück, weitere Fragen zu stellen. Luisa hätte sicher gleich gemerkt, dass sie sich für den Einzelgänger interessierte.

Peters politische Bemerkungen gaben Katarin Stoff zum Nachdenken. Das war auch etwas Neues, früher hatte sie sich darüber kaum Gedanken gemacht. Vor fünf Jahren, als Kind noch, hatte sie den Beginn des nationalsozialistischen Regimes ohne besondere Erschütterungen erlebt. Obwohl gerade im kleinen, sich gern wichtig nehmenden Karlsburg die Wogen hochgegangen waren. Leute, die vorher niemand beachtet hatte, traten in den Vordergrund und gebärdeten sich, als seien sie das Salz der Erde. Katarins Wesen war so veranlagt, dass ihr das nicht imponierte. Rein persönlich nicht, sie brauchte gar keine politischen Argumente dazu. Man legte ihr in der Schule nahe, in den BDM einzutreten, doch sie erklärte unverfroren, sie wolle nicht, sie sei ein Mädchen, es mache ihr keinen Spaß, auf den Straßen und in den Wäldern umherzutrampeln und alberne Lieder zu singen. Diese kecke Antwort nahm man übel. Sogar Katarins Vater musste einen Verweis dafür einstecken. Dabei stand auch er, und zwar aus wohlerwogenen Gründen, der ganzen Sache ablehnend gegenüber. Er sprach fast nie davon, doch man merkte es ihm an. Er bekam ein eisig ablehnendes Gesicht, wenn er von alledem hörte, von Umwälzung, Erhebung, nationaler Revolution und was der schönen Worte mehr waren. Für ihn waren die neuen Herren Emporkömmlinge, Schreier und Großmäuler. In seinen Augen waren sie nicht berechtigt, das Volk zu regieren.

Wie gesagt, er sprach nicht davon. Er war Beamter und tat seine Pflicht. Er verhielt sich der neuen Regierung gegenüber loyal, trat sogar in die Partei ein, als man es von ihm verlangte. Und schließlich untersagte er seiner Tochter die losen Reden. Er konnte nun mal nicht anders.

Der einzige richtige Nazi in der Familie war Otto, der Mann von Katarins älterer Schwester. Schon als Lenchen ihn heiratete, zwei Jahre vor der sogenannten Machtübernahme, hing er der Partei an, ohne sich aber allzu sehr hervorzutun, schließlich war auch er Beamter und nicht gerade von mutiger Wesensart. Je besser die Aussichten für seine Parteigenossen wurden, umso größer wurde auch seine nationale Begeisterung. Er trat der SA bei, vermied es aber, in der Uniform allein auszugehen, um einen eventuellen Zusammenstoß mit einem der drei Karlsburger Kommunisten zu vermeiden.

Im Jahre 1933 schoss er gewaltig ins Kraut. Er, der typische, engstirnige Kleinstadtspießer, fand endlich ein Feld, seinen Geltungsdrang und seine Herrschsucht zu betätigen. Jetzt stolzierte er, wann immer es möglich war, in der Uniform einher, wobei er den Bauch einzog und das Doppelkinn auf die Brust presste. Sein Anblick und sein Gehaben trugen nicht dazu bei, Katarin eine gute Meinung von dieser Elitetruppe des Naziregimes beizubringen. Ja, wenn man es genau betrachtete, so war vielleicht der erste Anlass für ihre Abneigung gegen die Nazis darin zu suchen, dass ihr Schwager Otto dazugehörte. Sie hatte ihn nie gemocht.

Elfriede, die jüngere Schwester, hatte sich ein ähnliches Exemplar als Zukünftigen ausgesucht und betrachtete es als besonders reizvoll, dass er aus Ottos Sturm war. Katarin fand so etwas idiotisch.

Hier nun, in Berlin, begann sie erstmals ernsthaft über diese Dinge nachzudenken. Peter beispielsweise machte kein Hehl aus seiner Abneigung gegen die herrschende Regierung, dazu war er viel zu sehr Individualist. Und Pitt konnte ganz entgegen seinem sonstigen Phlegma geradezu leidenschaftlich werden, wenn man auf ein politisches Thema kam. Überhaupt fand Katarin, waren die Leute in Berlin alle nicht so recht dafür. Es schien, der Nazismus entsprach ihrem Wesen nicht.

Katarins Wirtin, eine einfache Frau, schimpfte manchmal ganz ungeniert auf die »braune Brut«, wie sie es nannte, und verbarg ihre Anhänglichkeit an die Sozialdemokratie keineswegs. Auch in der Hochschule fanden sich wenig Anhänger für die Regierung, zumal von vornherein das Interesse für diese Dinge bei den jungen Künstlern recht gering war. Zwar hielt der Studentenbund jede Woche eine Zusammenkunft ab. Auch Katarin war aufgefordert worden zu kommen. Am Anfang war sie zwei- oder dreimal dort gewesen. Als sie sah, es waren nur wenige, die kamen, und immer dieselben, blieb sie auch fort.

Zum Abschluss des Semesters bereitete man eine Aufführung der »Entführung aus dem Serail« vor. Luisa und Pitt sangen die Constanze und den Belmonte. Katarin hatte die Gesangspartien mit beiden einstudiert und wohnte daher fast allen Proben bei, um die schwachen Punkte der von ihr Betreuten noch rechtzeitig zu entdecken.

Nach der Hauptprobe war sie noch einmal in die Bibliothek gegangen, um ein Buch zu tauschen. Als sie ins Vestibül zurückkehrte, schien das Haus schon leer zu sein. Tiefe Stille. Sie wollte gerade gehen, da stockte sie. Sie hatte ein leises, fernes Tönen vernommen. Es musste aus dem Konzertsaal kommen. Langsam ging sie den Gang hinunter, der zum Saal führte. Sie wusste eigentlich nicht, was sie dazu trieb. Lautlos öffnete sie eine Tür. Der große Raum war dunkel, nur vorn an der Orgel war Licht. Es lief Katarin kalt über den Rücken, als sie die mächtige Flut der Töne umfing. Welch eine Musik! Sie wurde davon eingehüllt und überflutet, willig gab sie sich hin. Sie war nur noch Gehör, nur noch Gefühl. Minutenlang, nachdem der Organist geendet hatte, blieb es still.

»Ist jemand hier?«

»Nur ich«, sagte Katarin mit gepresster Stimme.

Er rutschte vom Sitz und kam auf sie zu. Sie stand noch an der Tür gelehnt und rührte sich nicht. Die Sekunden, in denen er auf sie zukam, schienen eine Ewigkeit zu währen. Es war einer von den seltenen Augenblicken des Lebens, die man nie mehr vergisst. Er kam dicht heran und blickte sie forschend an. Er sah große dunkle Augen auf sich gerichtet, die eine tiefe Erschütterung spiegelten. Und Angst. Ja, Angst. Und wie sie voreinander standen, kam auch in sein Gesicht ein stummes Erstaunen, als dringe ihm der Blick dieser dunkel schimmernden Augen bis ins Herz, das vom Erlebnis der Musik noch aufgeschlossen und unbewehrt war. So standen sie sich eine Weile stumm gegenüber, dann riss er sich los. Lächelnd öffnete er die Tür.

»Nur ich? Das klingt ja recht bescheiden. Sie machen sonst gar nicht den Eindruck.«

Auch Katarin hatte sich wieder gefasst und hörte aus seinen Worten nur eines heraus. »Sonst? Haben Sie mich denn schon jemals bemerkt?«

»Natürlich«, erwiderte er gleichmütig. »Gesichter, die man häufig sieht, kennt man doch.«

Sie gingen nebeneinander den Gang entlang.

»Na und?«, fragte Katarin herausfordernd. »Mache ich sonst einen unbescheidenen Eindruck?«

»Warum auch nicht? Man sollte gar nicht so bescheiden sein. Nicht sich selbst und nicht dem Leben gegenüber.«

Sie waren in der Vorhalle angelangt.

»Sie können abschließen, Felsch!«, rief Carsten zum Pförtner hinüber. »Ich höre auf für heute.«

»Hoffentlich habe ich Sie nicht gestört«, sagte Katarin.

»Keineswegs. Ich spiele schon seit einer Stunde.«

In der Garderobe holten sie ihre Mäntel und gingen ganz selbstverständlich zusammen aus dem Haus.

Nach einer Weile sagte Katarin: »Ich glaube, ich bin es wirklich nicht.«

»Was?«, fragte er zurück. Er schien vergessen zu haben, worüber sie sprachen.