5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

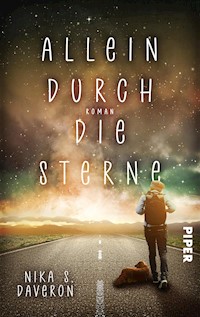

- Herausgeber: Piper Wundervoll

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Was würdest du tun, wenn du der letzte Mensch der Welt wärst? Für alle, die eine Reise durch die Sterne machen wollen, um am Ende bei jemandem anzukommen, der es wert ist »Meine Fotos wurden kurioser. Selfies im leeren Supermarkt. Ein "Hilfe" aus Dosenravioli gebaut. Da war niemand. Niemand sah meine Bilder, egal wie viel Hashtags ich versuchte. Ich betitelte sie alle mit #iamunstoppable.« Die freiheitsliebende Ariadne tut nur, was sie will: Sie versucht sich an Dingen, die ihr Spaß machen und umgibt sich nur mit Leuten, die ihr Freude bereiten – sowie mit ihrer Katze namens Katze. Doch dann sind alle Menschen in ihrer Umgebung von einem Moment auf den anderen verschwunden. Ariadne ist der letzte Mensch auf Erden und völlig allein. Bis sie eines Tages eine Nachricht von Sanghyun erhält – dumm nur, dass er in Shanghai und auf der anderen Seite der Welt ist ... »Ich wurde prächtigst unterhalten und mochte das Buch gar nicht mehr aus den Händen legen. Ich wünsche dieser abenteuerlichen und gefühlvollen Dystopie, die so herrlich erzählt ist, eine große Leserschaft!« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Dieses Buch ist wirklich zu empfehlen und ein schöner und ungewöhnliche Zeitvertreib, der einen für einige Stunden in einer dystopischen Welt gefangen hält.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Eine sehr außergewöhnliche Geschichte mit Humor, Abenteuer und viel Spannung. Man möchte nicht als lesen, lesen, lesen, bangt aber davor, dass die Geschichte dann zu schnell endet.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Ein toller Mix aus Dystopie, Romantik und Survivalabenteuer!« ((Leserstimme auf Netgalley))

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Allein durch die Sterne« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2021

Redaktion: Cornelia Franke

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Emily Bähr,www.emilybaehr.de

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock und Freepik genutzt

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Cover & Impressum

Widmung

Kapitel 1: #nofilter

Kapitel 2: #iamalive

Kapitel 3: #iamunstoppable

Kapitel 4: #youarenotalone

Kapitel 5: #youarealone

Kapitel 6: #herewego

Kapitel 7: #ontheroad

Kapitel 8 #nosignal

Kapitel 9 #whosthere?

Kapitel 10 #horsesofinstagram

Kapitel 11: #fuckthis

Kapitel 12: #backontrack

Kapitel 13: #blackout

Kapitel 14: #lost

Kapitel 15: #russianwinter

Kapitel 16 #allalone

Kapitel 17: #ariadne

Kapitel 18: #sanghyun

Epilog: #neverleaveme

Für atty. Weil ich sie total liebhabe und sie mir außerdem total uneigennützig gesagt hat, was ich in die Widmung schreiben soll.

Kapitel 1: #nofilter

Der Tag hatte wie all die anderen in diesem Monat begonnen. Ich stolperte über die Katze. Ein Ritual, ein geheimes Erkennungszeichen, das mir sagte: »Du bist du – so was bringst nur du fertig.«

Die Katze, viel zu dick, hatte keinen Namen. Sie war irgendwann zu mir gekommen und nicht mehr gegangen, wie Katzen das eben zu tun pflegen. So ganz klischeehaft. Und ich hatte irgendwie versäumt, ihr einen Namen zu geben. Vielleicht, weil ich zu viel mit der Uni beschäftigt gewesen war. Aber sobald ich heimkehrte, kroch sie durch mein Terrassenfenster und sagte mir: »Ich verhungere gleich.« Sie war Katze. Ich brachte ihr Futter. Und Streicheleinheiten.

Katze versteckte sich ständig in der Wohnung und ich stolperte halb blind über sie. Irgendwo. Niemals zweimal am selben Ort. Was ein Kunststück war bei vierzig Quadratmetern, doch mehr hatte mein Studentenbudget nicht hergegeben. Zudem besaß ich nur noch die Ersparnisse, die ich während meines Kellnerjobs angesammelt hatte. Nicht eben viel. Dazu war ich seit ein paar Wochen exmatrikuliert. Studieren lag mir nicht, das musste ich mir eingestehen. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anstellen wollte. Also lebte ich in den Tag hinein, bediente ein paar reiche Schnösel und scherte mich um nichts. Ich ignorierte die beharrlichen Versuche meines Vaters, aus mir eine gute Tochter zu machen, wie meine Verwandtschaft das so gern ausdrückte, und ich pfiff auf alles, was mir keine Freude bereitete.

Katze machte mir Freude. Ihre drollige Art und ihre beruhigende Wärme waren einfach zu verführerisch. Sie war rot getigert, mit ein paar weißen Tupfen. Gelbe Augen, die ständig irgendwie schläfrig wirkten. Und eine Schnute, die jedes Instagram-Model neidisch machte. Außerdem bewegte sie sich nicht sanft und elegant, wie es andere Katzen zu tun pflegten – sie war wie ein polternder Kobold in meiner Wohnung. Oder ein sehr dickes Heinzelmännchen.

Eigentlich wollte ich mich nichts und niemandem verpflichten. Aber Katze hatte andere Pläne gehabt.

Als ich ihr an diesem Morgen ein paar Fleischerreste gab, drängte sie sich bereits schnurrend um meine Beine. Katze tat alles für Futter und mich hätte es nicht gewundert, wenn man ihr damit Kunststücke entlocken könnte.

Mein Handy vibrierte und ich nahm den Anruf entgegen.

»Hey, Ariadne. Du denkst an unsere Verabredung?«

»Ja, sicher. Bringst du meinen Schläger mit? Der liegt noch bei dir.«

»Oh … ja, muss ich suchen. Wir sehen uns, Sweetie.«

Kylie hatte diese klischeehafte Beste-Freundinnen-Art an sich, aber manchmal tat es gut, ein paar schmeichelnde Worte zu hören. Okay, Kylie nannte auch den Postboten Honey und die Busfahrerin Sweetie. Sie war laut und schrill, groß und schwarz und immer im Mittelpunkt – alle in unserem Freundeskreis drehten sich um sie wie Sonne. Aber das machte mir nichts. Es war unmöglich, ihr böse zu sein.

Wir kannten uns aus der Schule. Vom Schulsport, um genau zu sein. Badminton war ihre Leidenschaft. Meine nicht, mein Vater schickte mich dennoch hin. Weil seine Tochter sportlichen Aktivitäten nachgehen sollte, obwohl ich damals schon jahrelang in einem teuren Club Reiten ging. Vermutlich hatte mein Vater gelesen, dass Reiten kein Sport war, und schon musste ich in den Badminton-Club wechseln. Immerhin bekam ich dafür Kylie.

Das Handy piepte erneut.

Was ist denn eigentlich mit Clément? Ging da was?

Ich schickte ihr einen blöden Smiley zurück und antwortete: Einmal und nie wieder.

Haha, meine kleine Partymaus.

Nö. Nur jemand, der keine Lust hatte, sich festzulegen. Ich war jung. Ich hatte etwas vor. Nur keinen blassen Schimmer was. Und Clément war … uninteressant. Einfach nichts, was mich zu fesseln vermochte. Kylie nannte mein Verhalten verfrühte Midlife-Crisis. Bekam man die mit Anfang zwanzig?

Ich stellte Katze ihr Futter hin, dass sie schmatzend verschlang, und verschwand im Bad. Ich besah mir kurz meine Frisur, ehemals ein blonder Pixie-Cut mit kurzgeschorenen Seiten, den ich normalerweise aufstellte – jetzt ein herausgewachsener Ansatz und viel zu lange Seiten. Es war wirklich Zeit für einen Friseurbesuch.

Danach machte ich mich auf die Suche nach meinen Badminton-Schuhen. Man soll ja meinen, dass man auf vierzig Quadratmetern nichts verlor. Aber ich konnte das sehr wohl.

Kurz noch ans Handy, Instagram checken. Ich war leidenschaftliche Instagramerin, folgte zig Leuten und entfolgte sie wieder, wenn sie mir zu langweilig wurden. Ein bisschen was vom Leben sehen. Ganz ohne aus dem Haus zu gehen. Außerdem konnte ich da meiner heimlichen Leidenschaft frönen: schicke Hochglanzfotos von irgendwelchen Starlets und richtigen Stars. Und Food Blogger. Ich konnte nicht genug kriegen von ihnen. Von ihren Reisen in ferne Länder, um sich dort durch die Speisekarte zu futtern. Wie wohl richtiges Chicken Masala schmeckte? – Nicht die verweichlichte Version, die man bei uns in der Stadt bekam.

Kylie und ich sahen uns stundenlang YouTube-Videos an. Weil es Spaß machte. Und weil wir uns insgeheim eine Reiseroute zurechtlegten. Nächstes Jahr wollten wir um die Welt reisen. Ob das funktionierte, stand allerdings in den Sternen. Mit dem Kellnerjob war ich besser dran als mit der Studentennummer, nur reich wurde ich davon nicht.

Ich legte das Handy zurück und suchte weiter nach meinen Schuhen und einer sporttauglichen Handtasche. Mit Tussihandtäschchen brauchte ich nicht im Badminton-Club aufzulaufen. Wie sagte Kylie immer so schön: »Da lässt man seine Tussi vor der Tür und nimmt nur den Tiger mit rein.«

Tatsächlich hatte ich selten etwas Aggressiveres und Lauteres als unsere Badmintongruppe getroffen. Wir waren acht Frauen, die unterschiedlicher nicht sein konnten, aber miteinander und gegeneinander spielten und das mit einer Hingabe, die vermutlich uns selbst am meisten wunderte. Niemand schenkte sich etwas.

Da waren Kylie und ich, Brigitte und Rachel, Naomi und Daisy und Tina und Vivienne. Brigitte war eine hünenhafte Geschäftsfrau mit mordsmäßiger Stimme, Rachel selten da, denn sie war Offizier bei der Armée Française und vergaß gerne auf dem Platz, dass wir nicht ihre Kadetten waren. Naomi war Callcenter-Agent und hatte deswegen unregelmäßige Arbeitszeiten. Daisy, engelsgleich und blond, hatte tatsächlich Instagram-Model zu ihrem Beruf gemacht und postete hin und wieder Bilder von unserer ungleichen Gang. Tina und Vivienne hingegen waren ein Paar, das sich beim Spiel herrlich zoffte. Wie zu unserer Unterhaltung führten sie dramatische Ehekrisen auf dem Platz auf.

Fragwürdig war allerdings, wer zu so früher Stunde im Club sein würde. Wahrscheinlich die Rentnergang. Eine Gruppe alter Herren, die nur über ihre Wehwehchen klagte, statt effektiv zu spielen.

Ich strich einmal über Katzes samtiges Fell, um mich zu verabschieden, dann warf ich Handy und Wasserflasche in die am wenigsten tussige Handtasche und machte mich auf den Weg zum Badminton-Club.

Das weiße Gebäude wirkte, als gehörte es einem feinen Tennisclub. Andere Vereinsheime sahen weitaus heruntergekommener aus, das hatten wir bei Wettkämpfen schon mitbekommen. Umso mehr liebten wir unseren Club und halfen tatsächlich auch mal mit, wenn es um Renovierungsarbeiten, Spendenaktionen oder schlichtes Putzen ging.

Kaum parkte ich mein Auto, erblickte ich Kylie vor dem Eingang mit der großen Glastür. Es war unmöglich, sie zu übersehen. Sie trug ein Outfit in Sonnenblumengelb und sah phänomenal gut aus. Ihre neuen Nikes waren so gelb wie die Shorts und die Jacke.

»Da ist sie ja, die Frau mit der schlechtesten Frisur der Welt.« Sie schwang zwei Taschen über dem Arm.

Kylie trug übrigens Glatze. »Weil’s praktischer ist.« – wie sie mir ständig erklärte. So frei und mutig ich immer sein wollte, eine Glatze traute ich mich nicht.

»Wen willst du heute blenden?«, fragte ich.

»Aber Ariadne, nur dich, Liebes.« Sie lachte und entblößte eine Reihe perlweißer Zähne, auf die jeder Zahnarzt stolz gewesen wäre. Dazu trug sie pinken Lippenstift. Kylie schminkte sich selten, aber Lippenstift gehörte zu ihr wie eine zweite Haut.

»Gehen wir danach auf ’nen Kaffee ins Starbucks?«

Ich zuckte mit den Schultern. »Klar. Du bezahlst. Du hast eh noch Schulden bei mir.«

Kylie kicherte. »Scheiße. Du merkst dir auch alles. Aber okay, eine Latte für die Dame. Auf Kylies Kosten.«

Ich grinste, nahm ihr meinen Schläger ab und folgte Kylie ins Innere des Badminton-Clubs, vorbei am Tresen, wo sich einmalige Gäste ihre Karte abholen konnten, wie im Schwimmbad. Wir gingen direkt den marmorierten Weg an den Trophäen vorbei und schoben unsere Dauerkarten in das Lesegerät.

»Was hast du gestern noch gemacht?«, fragte Kylie, als wir die Umkleideräume mit den Spinden betraten. Da wir bereits umgezogen waren, mussten wir unsere Sachen nur noch ins Schließfach legen. Ich steuerte, wie immer, eines der Hinteren an. Nummer 703. Es war meines – so behauptete ich jedenfalls. Weil es einen Spiegel hatte. Vielleicht hatten die anderen auch einst Spiegel gehabt, doch die waren alle abgefallen oder herausgerissen worden.

Wir hörten gedämpfte Gespräche und Gelächter. Das typische Feeling eines Umkleideraums im Sportverein. Neonlicht und kalte Fliesen. Erst wenn man die große, grüne Feuerschutztür durchschritten hatte, stand man auf einem Court. Und davon gab es in der riesigen, langen Mehrzweckhalle mit modernem blauen Boden acht Stück. Es roch immer ein bisschen muffig, denn es gab zwar eine große Fensterfront, allerdings ließen sich die Fenster nicht öffnen. Die Halle hatte ihren ganz eigenen Geruch. So wie der Umkleideraum.

»Hey, Hallo. Ich rede mit dir. Ist’s mit Clément doch so gut gewesen, dass du tagträumen musst?«

»Was?« Ich öffnete meinen Lieblingsspind und nahm meine Klamotten aus der Tasche, damit sie nicht zerknautschten.

»Ich hab gefragt, ob Tina sich bei dir gemeldet hat.«

»Nee, bisher nicht. Sollte sie?«

»Nein. Aber ich hatte angefragt, ob sie nicht gegen uns antreten wollen. Wir haben lange nicht mehr Doppel gespielt.«

»Bei mir hat nichts vibriert«, antwortete ich und legte mein Handy ins Schließfach.

Die eiserne Regel. Kein Handy in der Halle. Lediglich Daisy nahm es mit, um schnell ein paar Fotos hochzuladen. Für Instagram. Bei ihr war alles für Instagram.

Hinter uns öffnete sich eine der Türen und wie durch Zauberei, vielleicht weil ich an sie gedacht hatte, stand Daisy vor uns.

»Ihr seid ja hier!«, trällerte sie und zückte prompt ihr Smartphone. »Schnappschüsschen«, rief sie und zog uns zu sich, damit wir unseren Morgensport mit einem mordsmäßigen Duck Face in den Äther blasen konnten.

»Jemand von den anderen da?«, fragte Kylie.

»Nein, ich bin ganz allein.« Daisy zog einen Schmollmund, während sie ihr Foto mit Hashtags versah. Hatte sie wirklich #nofilter benutzt? Nachdem sie durch zwanzig Filter gescrollt hatte?

Als sie fertig war, stopfte Daisy ihr Handy in die Tasche ihrer winzigen Sporthose und grinste mich an. Ihre Haare trug sie heute wie Daenerys aus Game of Thrones: fluffig, offen, mit viel Flechtzeugs. Genauso blond. Nur ihre Augen verrieten, dass sie keine Blondine war, denn die waren dunkelbraun, wie Schokolinsen.

»Willst du das anlassen?«, fragte sie mich und deutete in meine Richtung.

»Was?«

»Die Kette?«

»Oh, Mist.« Ich hatte sie gestern Abend nicht ausgezogen. Ein dicker Klumpen Schmuck. Irgendein Lavastein, den mir Margaret, meine Schwester, von Hawaii mitgebracht hatte. Ich trug ihn gerne zu meinem Kellneroutfit, weil er schwarz war. Beim Badminton konnte man sich damit allerdings selbst erschlagen, wenn er einem ins Gesicht klatschte.

Hastig griff ich nach dem Verschluss und versuchte, ihn auseinander zu zwirbeln, bevor ich die Kette einfach über den Kopf zog.

»Wir gehen die Opis vom Platz jagen, ja?«, rief Kylie und machte sich bereits mit Daisy auf den Weg zur Tür.

»Komme sofort«, rief ich hinterher, schloss hastig meinen Spind wieder auf und warf die Kette achtlos hinein.

Plötzlich war ich allein im Umkleideraum. Natürlich nicht ganz allein, ich hörte immer noch, wie zwei Mädchen sich gedämpft unterhielten, aber in Sichtweite war niemand.

Ich sperrte das Schließfach zu und flitzte rüber zur Tür. Öffnete sie … und war wirklich allein. In der Halle war niemand zu sehen. Eine unwirkliche Stille umgab die Courts. Ich sah die Bänke, auf denen Wasserflaschen standen. Den kleinen Raum, der den Wasserspender, ein paar Tische, Ersatzteile und Schläger beherbergte. Ein paar Flecken, von Schuhen mit schwarzer Sohle, klebten noch auf dem Court.

Ich schaute zur Fensterfront. Normalerweise herrschte hektisches Treiben, weil sich der Badminton-Club mit dem Parkplatz eines Einkaufszentrums überschnitt. Auch dort bewegte sich nichts.

»Okay, Leute«, rief ich. »Das ist nicht mehr witzig.«

Meine Stimme warf ein Echo in der leeren Sporthalle.

Entschlossen machte ich ein paar Schritte vorwärts bis zum Netz. Drehte mich einmal um die eigene Achse und sah doch nichts. Oder vielmehr niemanden. Was war hier los? Ich ging rüber zum Geräteraum mit dem Wasserspender. Schlug gegen den Tank. Es gluckerte. Ein Geräusch in dieser völligen Stille.

Scheiße … hatte ich Drogen genommen? Ja, es war ein bisschen später geworden, weil ich mit den anderen Kellnern aus der Schickimicki-Bar noch Cocktails getrunken hatte. Vielleicht hatte mir jemand was in den Drink gemischt? Irrte ich halbblind durch die Halle, aber die anderen sahen mich genau?

»Hilfe?«, rief ich zaghaft fragend.

Nichts geschah. Spätestens jetzt hätten sie doch mitbekommen müssen, dass etwas mit mir nicht stimmte …

»Hallo?«

Okay, Ariadne, sagte ich zu mir selber. Glückwunsch. Jetzt bist du verrückt geworden. Mit einem Mal erfasste mich die Angst. Mit quietschenden Schuhen rannte ich zurück zur Tür und öffnete sie. Stille. Kein emsiges Schnattern mehr im Umkleideraum. Stattdessen Leere. Auf Zehenspitzen, weil mir meine eigenen Geräusche unangenehm waren, schlich ich zu meinem Spind. Mein Handy. Kylie anrufen. Wie rasend klickte ich auf meine Anrufliste, fand Kylies Handynummer und rief an.

Ein Vibrieren aus dem Nachbarspind war die Antwort.

»Nein …«, wisperte ich.

Wie konnte das sein? Wo war sie hingegangen? Wollten sie mich auf den Arm nehmen? Hatten sich alle irgendwo versteckt? Ich lief ruhelos im Umkleideraum auf und ab und schlug mir gegen die Stirn. Natürlich: Daisy. Die hatte ihr Handy dabei. Ich flitzte zurück in die Halle, während ich ihre Nummer wählte. Freizeichen. Aber kein Klingelton. Keine Vibration. Als wäre Daisy nie hier gewesen.

Wenn sie mich verarschen wollten, dann war ihnen das gelungen. Und vor allem war es nicht lustig.

»Okay, schön. Dann geh ich halt!«

Wütend stampfte ich zurück in den Vorraum. Madame Tibeaux saß ebenfalls nicht am Empfang. Ihr Computer war nicht gesperrt, ich konnte sehen, dass sie auf Amazon nach Pumps gesucht hatte. Aber wo zum Teufel war sie hin? Wie hatten sie das nur hinbekommen?

»Hallo?«, rief ich noch einmal.

Ich rannte los, erreichte die Glastür und stieß sie auf. Und dann fiel mir die eigentümliche Stille auf, die über der Stadt lag. Niemand war da. Und es fuhr auch niemand mit dem Auto über die vierspurige Straße. Das hieß allerdings nicht, dass es keine gab. Sie standen einfach dort. Wie stumme Denkmäler, die jemand aufgebaut hatte, um mich zu verängstigen. Denn mit einem Mal spürte ich wirklich Angst. Ich war allein. Das hier war kein Scherz. Ich war allein und man hatte mich zurückgelassen.

»Kylie? Daisy?«, brüllte ich sinnloserweise. »Jemand da? Hallo?«

Fassungslos wischte ich mir über das bereits verschwitzte Gesicht. Scheiße, was war das für ein kranker Mist? In welchem Stephen King-Film war das noch mal vorgekommen? Langoliers? Ich raste zum Parkplatz. Mein Atem ging unkontrolliert und ich hatte das Gefühl, kaum noch Luft zu bekommen. Ich musste nach Hause. Fuhr mein Auto überhaupt noch?

Ich öffnete meinen alten Seat, stieg ein, steckte den Schlüssel auf und der Motor startete. Für einen Moment fühlte ich Erleichterung durch meine Adern fließen, bis mich die Sinnlosigkeit des Unterfangens mit voller Härte traf. Die Straße war voller Autos. Ich konnte sie nicht wie von Zauberhand verschwinden lassen.

Der nächste Gedanke war noch erschreckender. Hatte ICH die Menschen verschwinden lassen? Schließlich war ich noch übrig. Fieberhaft wählte ich Nummern in meinem Handy. Rief meine Schwester, Arbeitskollegen, Freundinnen, Clément, sogar meinen Vater an, kurzum mein ganzes Telefonbuch. Niemand ging dran.

»Mist, Mist, Mist«, fluchte ich und schlug auf mein Lenkrad, sodass es laut hupte. Ich machte den Wagen aus. Scheiße! Ich schwankte zwischen Wut, Angst und, ja … was genau? Dieses unbestimmte Gefühl von: Das muss ein Traum sein. Das kann nur ein Traum sein. Warum sollten alle Menschen außer dir verschwinden?

Schließlich stieg ich aus und ging zum Einkaufscenter. Die Schiebetüren öffneten sich automatisch und eine nette Musik klimperte mir entgegen.

Der erste Laden zu meiner Linken war ein Schuhgeschäft. Ich steuerte es sofort an. Aber da war niemand. Weder hinter dem Tresen, dessen Kasse offenstand, noch im Geschäft noch in der Apotheke gegenüber. Niemand.

»Hallo?!«, brüllte ich aus vollem Hals.

Das Plätschern der Zierbrunnen und die Klaviermusik blieben die einzige Antwort.

Schließlich griff ich nach ein paar Schuhen. Der Alarm musste jemanden anlocken. Ich nahm die teuren (und hässlichen) Sportschuhe und warf sie durch die Tür. Mit aller Kraft. An den Antidiebstahlsensoren vorbei. Aber nichts geschah. Das brachte mich so in Rage, dass ich wahllos Schuhe aus der Ladentür warf, bis der ohrenbetäubende Alarm ausbrach. Ich stand schwer atmend neben einem Berg aus Schuhen und wartete darauf, dass die Polizei oder der Sicherheitsdienst kam.

Der Alarm ging wieder aus.

»ICH KLAUE JETZT DIESE SCHUHE!«, schrie ich.

Niemand hielt mich auf. Als ich mit einem Paar schwarzer Sneaker aus dem Laden spazierte, schlug der Alarm nochmals an, sodass ich sie wütend wegwarf.

Wieso? Wieso war ich allein? Was hatte ich der Menschheit getan, dass ich mit einem Mal völlig isoliert war? Als Einzige übrig. Zurückgelassen. Gott, ich hörte mich schon vollkommen geisteskrank an. War es das? Hatte ich zwischen Wut und Angst und hysterischer Panik und dieser absoluten Ratlosigkeit den Verstand verloren? Dabei war ich eine toughe Frau, die sich nicht vor Spinnen gruselte und problemlos allein klarkam. Und jetzt stand ich, kurz vorm Heulen, in einem leeren Einkaufscenter und warf Schuhe durch die Gegend.

Es war sinnlos, einen Blick in die Apotheke zu werfen, doch ich tat es trotzdem: nichts. Auf einem Bildschirm wurde allerdings ein Werbespot für ein Medikament gegen Fußpilz abgespielt. Vermutlich von einem Server. Und der lief auch ohne Menschen. Zumindest bis ein Fehler auftrat.

Dann kam der nächste Gedanke: Was, wenn der Strom ausging? Wie lang dauerte es, bis eine Stadt keinen Strom mehr hatte, wenn es keine Menschen mehr gab? Ich musste nach Hause. Sofort. Die sieben Kilometer bis zu meiner Wohnung würde ich laufen. Scheißegal, was es mich kostete.

Auf dem Heimweg änderte ich meine Meinung. Margaret. Ich musste zu Margaret. Meine Schwester war zwar in Indien, aber ihr Freund war zuhause. Julien hatte die Reise nicht angetreten, was zu Streit zwischen den beiden geführt hatte. Auf dem Weg zu ihrem Appartement im Süden der Stadt, dachte ich auch an meinen Vater, doch den Gedanken verwarf ich schnell. Wir hatten nicht das beste Verhältnis, außerdem lebte er in einem Vorort von Paris und war selten zuhause. Genaugenommen war ich mir nicht mal sicher, wo er derzeit wohnte. Sobald er eine neue Freundin hatte, wechselte er den Ort. Margaret und ich hatten beschlossen, das einfach zu ignorieren. Er meldete sich bloß, wenn wir nicht das taten, was er wollte. Also ständig – in meinem Fall.

Es dauerte eine Weile, bis ich mich durch die dicht an dicht stehenden Autos gedrängelt hatte, denn einige standen so ungünstig, dass ich immer wieder ausweichen musste. Sie parkten auf dem Gehweg, wo auch Fahrräder herrenlos herumlagen. Ich fuhr ein Stück mit einem davon, gab aber nach ein paar hundert Metern auf. Zu eng waren die Bürgersteige und zu dicht lagen hier Roller, Kinderwagen und andere Fahrräder herum. Vor allem auf die E-Roller hegte ich schnell einen Groll. Scheinbar fuhren viele Menschen damit herum – jetzt lagen sie sinnlos auf dem Asphalt und raubten mir den letzten Nerv.

Als ich schließlich Margarets Appartement im Erdgeschoss einer hübschen Wohnanlage erreichte, hätte ich am liebsten geweint. Die akkurat gestutzte Hecke lag noch genauso da wie vor ihrer Abreise, die kleine Windmühle im Garten drehte sich in der lauen Brise und ich hatte das Gefühl, dass alles in Ordnung kommen würde, wenn Julien mit mir Margaret anrief.

Die absolute Abwesenheit der Menschen ließ mich nichts Gutes erahnen. Wieso war ich allein? Warum war ich noch da? Ich stolperte vorwärts, fühlte mich regelrecht ausgelaugt, als ich endlich an der Tür klingelte. Und wartete. Und wartete. Ich klingelte noch einmal.

Schließlich schlug ich fluchend gegen die Haustür, aber niemand kam. Julien war fort. Doch Margaret hielt sich in einem fernen Land auf. Vielleicht war sie verschont geblieben?

Ich ging unbehelligt durch den Eckgarten eines fremden Appartements und betrat die Terrasse meiner Schwester. Die Tür stand offen und ich konnte in ihr Wohnzimmer sehen. Nichts. Oder? Stimmen! Ich hörte Stimmen, also rannte ich hinein, um enttäuscht auf den laufenden Fernseher zu starren. Als wäre Julien nur kurz Zigaretten holen gegangen und hätte vergessen, ihn auszuschalten.

Der Geruch von kaltem Rauch und Kaffee lag in der Luft. Tatsächlich befand sich auf dem Wohnzimmertisch ein halb aufgegessenes Frühstück.

»Julien? Margaret?«

Ich hatte nur Margarets Handynummer und wusste, dass sie nicht oft darüber zu erreichen war, denn sie arbeitete in Indien an einer Schule. Margaret war zwar keine Lehrerin, doch sie brachte Kindern lesen und schreiben bei und in ihrer Freizeit kümmerte sie sich um Spiele, Theateraufführungen und andere Dinge, die es dort sonst wohl nicht gab. Sie besaß zwar auch einen Festnetzanschluss in Indien, Julien hatte mir jedoch die Nummer nicht geschickt. Er war ziemlich faul und vergesslich, was sicher ein Grund dafür war, dass Margaret allein nach Indien aufgebrochen war. Ich hatte allerdings auch versäumt, ihn deswegen anzuschreiben, von daher hatte ich ebenfalls Schuld. Zum Teil.

»Hallo?«, rief ich ratlos.

Dann begann ich, in der Wohnung umherzulaufen. Küche, Bad, Schlafzimmer. Niemand da. Das Schlafzimmerfenster stand genauso offen wie das im Wohnzimmer und die Vorhänge wehten friedlich im Wind.

Scheiße. Ich holte mein Handy hervor und rief meine Schwester an. Aber außer einem Freizeichen bekam ich nichts zu hören, bis es schließlich knackte. Für einen kurzen, hoffnungsvollen Moment dachte ich, dass meine Schwester abhob, doch eine künstliche Mailbox-Stimme verkündete: »Hier ist der Anschluss von …«

Ich ließ mich entkräftet auf Margarets Teppich sinken und starrte auf den Fernseher, wo gerade ein Tampon-Werbespot lief. Warum war ich hier? Und alle anderen nicht mehr? Oder befand ich mich in eine Art Koma? In einem Traum? Einem sehr unangenehmen Traum natürlich?

Ich versuchte ein weiteres Mal, meine Schwester anzurufen. Als sich die Mailbox meldete, sprach ich darauf: »Margaret, scheiße, ruf mich an, wenn du das hörst. Hier geht irgendein kranker Mist vor sich und ich habe keine Ahnung, was es ist … ich bin so allein.«

Klang es melodramatisch? Ja. Klang es panisch? JA, VERDAMMT NOCH MAL! Ich hatte irgendwie die Menschheit verschwinden lassen. Und das war nicht cool. Es war furchterregend.

Kapitel 2: #iamalive

Niemand war mehr da. Ich blickte in Autos, ich sah in Geschäfte. Ich schrie, bis ich heiser wurde. Ich schlug gegen Scheiben, warf Mülleimer um und tobte. Aber niemand reagierte auf mich.

Als ich meinen Schlüssel ins Schloss schob, hatte ich Seitenstechen und einen metallischen Geschmack im Mund. Ich war nie eine große Läuferin gewesen und jetzt rächte es sich bitterlich, in dieser einsamen, weiten Stadt, die vollkommen stillstand.

Auch mein Handy schwieg. Niemand hatte zurückgerufen. Wie spät war es bei Margaret in Indien? Ich wusste es nicht. Auf sie baute ich meine Hoffnung. Vielleicht war dieses merkwürdige Phänomen bei ihr nicht ausgebrochen. Je öfter ich darüber nachdachte, desto logischer erschien mir das. Also hatte ich sie noch dreimal auf dem Heimweg angerufen, schickte ihr eine Sprachnachricht in WhatsApp und verwünschte sie unentwegt dafür, dass sie nicht ans Telefon ging. Margaret spürte sonst immer, wenn ihre kleine Schwester sie brauchte. Sie war schließlich die Große. Die, die mich vor den Schlägen der Nachbarskinder beschützt hatte, die mit mir den Weg zur Schule geübt hatte, damit ich sicher ankam. Und die, die als Einzige in meiner Familie Verständnis dafür zeigte, dass ich die Uni hingeschmissen hatte. Dass ich frei sein wollte. Mein Ding machen wollte, obwohl ich keine Ahnung hatte, was mein Ding war. Weder im Beruf noch nicht im Liebesleben. Mein Vater nannte es: nicht erwachsen werden wollen. Margaret nannte es: normal. Das war der feine Unterschied zwischen ihm und Margaret. Es tat mir gut, dass sie hinter mir stand. Dass ich nichts anfing, nur um Leute zufrieden zu stellen, denn meinen Vater kümmerte es nicht, ob mein Job mich erfüllte. Nur, ob der Job prestigeträchtig war.

Als ich meine Wohnung betrat, hoffte ich so sehr, dass Margaret auf meinem Festnetz angerufen hatte. Aber der Anrufbeantworter zeigte den letzten Anruf gestern Abend an. Von Clément. Hatte nichts draufgesprochen, ich konnte nur sehen, dass er mit dem Handy angerufen hatte.

»Scheißteil«, verfluchte ich das Telefon und ließ mich vor der Kommode auf den Boden sinken. Die Tränen stiegen mir ungefragt in die Augen und ich vergrub meinen Kopf in den Armen. Trockene Schluchzer ließen meinen Körper erzittern. Das alles war zu viel. Wieso hatte man mich hiergelassen? War das der Tag des Jüngsten Gerichts? Stand nicht so was in der Bibel? Dass all die Gottesfürchtigen gen Himmel auffahren und die Sünder zurückbleiben? War ich die einzige Sünderin auf dieser verdammten Welt?

Hustend wischte ich mir die Tränen ab. Mir war schlecht, mein Kopf schmerzte und ich wollte nicht allein sein.

Und dann hörte ich es: »Miau.«

»Katze?«, rief ich hysterisch. »KATZE?«

Ihr speckiger Körper walzte sich vom Wohnzimmer in den Flur, wo ich vor der Kommode kauerte und meine Katze nur anstarren konnte.

Behaglich schnurrend schmiegte sie sich an meine Beine und ich zog ihren warmen Körper zu mir auf den Schoß. Katze war noch da. Sie und … Ich sprang auf und rannte mit Katze auf dem Arm zur Terrasse.

Etwas, das mir vorhin nicht aufgefallen war, nahm ich nun sehr wohl wahr: Ich war nicht allein. Es gab noch Tiere. Ich hörte Vögel zwitschern. Ich sah zwar keinen, aber dank des gespenstisch lauten Gezwitschers fühlte ich mich schlagartig besser.

Katze zwängte sich aus meinem Griff, sie mochte es nicht sonderlich, wenn man sie hochnahm, und sprang auf das Gras.

»Mein Gott«, sagte ich zu ihr. »Wir sind die letzten Lebewesen hier.«

Katze antwortete natürlich nicht, stattdessen fläzte sie sich im Gras umher. Ihr Schnurren war so laut, dass es sich anfühlte, als vibriere der Boden. Ich ließ mich neben ihr auf dem schmalen Grasstreifen nieder, der zu meinem Garten gehörte, und sah gen Himmel.

Die Sonne schien. Ein viel zu warmer Tag im Juni. Normalerweise hätte ich nach dem Training mit Kylie im Starbucks herumgelungert und nichts getan. Nichts Bestimmtes. Ich hätte heute Abend frei gehabt, also hätte zur Auswahl gestanden: Netflix oder Club? Was mir besser gefallen hätte.

Mit einem Mal hatte ich einen Geistesblitz: Ich stürmte zurück in die Wohnung und holte mein Handy nach draußen. Voller Empfang. Noch ungefähr 70 % Akku. Ich öffnete Instagram. Du bist auf dem aktuellen Stand.

Ich suchte wahllos Accounts raus, klickte sie an. Alles älter als zwei Stunden. Suchte Leute, die teilweise alle zwanzig Minuten irgendetwas posteten. YouTube, Twitter, Facebook. Es geschah nichts Neues mehr. Keine neuen Bilder. Keine neuen Posts.

Meine Hoffnung, dass Margaret nicht in dieser unwirklichen Welt gefangen war, schwand. Und dennoch postete ich überall folgenden Eintrag: »Ist noch jemand da? – Is somebody still there?« Ich ließ Google Translate den Satz auf Russisch, Chinesisch, Spanisch, Koreanisch, Japanisch und Deutsch übersetzen.

Dazu nahm ich noch ein paar Hashtags: #iamalive #somebodythere und hängte mich an alle trendigen Hashtags, die ich finden konnte.

Wenn noch jemand da draußen war, würde er mich finden?

Die Leere und absolute Stille war für einen Moment unerträglich, sodass ich zurück in meine Wohnung ging. Radio! Wenn jemand noch da war, dann konnte ich ihn vielleicht hören. Ich hastete in mein unaufgeräumtes Badezimmer und stellte das kleine Duschradio an. Rauschen. Piepen. Musik.

Ich blieb neben der Duschkabine stehen und wartete ungeduldig, bis das Lied beendet war. Wurden Radiosendungen aufgezeichnet? Lief Musik vom Band? Wie funktionierte das genau?

Ich hörte Katzes Schnurren, als sie mir ins Badezimmer folgte und sich mit einem lauten Miauen ankündigte. Nach dem Motto: Hallo?! Beschäftige dich mit mir.

Ich strich ihr über den Rücken, woraufhin sie einen Buckel machte und ihren Schwanz aufrichtete. Hoffentlich lief sie nicht weg. Was würde ich ganz allein tun? Das wollte ich mir nicht ausmalen. Wie ironisch. Ich, die ihre Freiheit so liebte und ständig für sie einstand, war nun vollkommen frei – doch ich wollte es nicht für den Preis des Alleinseins.

Wann kam noch gleich die Stauschau? Ich sah auf die Uhr. Unterbrach man eine Playlist für die Nachrichten manuell? Ich verfluchte mich dafür, dass ich so wenig wusste, aber wer hätte denn so eine Situation vorausahnen können?

Ich versuchte, meine Gedanken abzustellen und mich auf die Musik zu konzentrieren. Summer Wine von Nancy Sinatra und Lee Hazlewood. Wie passend, dachte ich sarkastisch. Ich fühlte mich ungefähr so wie Lee Hazlewoods Charakter im Lied. Ein falscher Schritt und auf einmal wachte ich woanders auf, aller Dinge beraubt, die mir wichtig waren. Ich trat mit den Füßen gegen den Wäschekorb. Durch das gekippte Fenster hörte ich einen Hund jaulen. Scheinbar waren noch andere Haustiere in der Nähe. Allerdings würde der arme Kerl verhungern, wenn er in einer der Wohnungen über mir eingesperrt sein sollte.

Zwar hatte unsere Hausverwaltung Tiere generell verboten, aber es scherte sich niemand darum. Mir waren schon mehrfach Nachbarn mit Hund entgegengekommen.

Nur, um etwas zu tun zu haben, stand ich auf, nahm das Radio aus seiner Halterung und entschied, den Hund zumindest rauszulassen. Mit was brach man eine Tür auf? Hatte ich noch nie tun müssen. Und eine Einbrecherin war ich auch nicht.

Schließlich holte ich aus der Küche ein bisschen Werkzeug und montierte meinen massiven Handtuchhalter ab, dabei zog ich mir nicht nur eine fiese Schramme am Finger zu, sondern quetschte ihn auch. Ob mein Handtuch auf dem Boden lag oder nicht, störte sowieso niemanden außer mir.

Katze folgte mir unterdessen mit ihren glühenden Augen und schimpfte ein bisschen, weil ich ihr keine Aufmerksamkeit schenkte.

»Ich komme gleich wieder«, versprach ich ihr und gab ich ihr noch ein wenig Katzenfutter in den Napf, über den sie sich umgehend hermachte. Danach bereitete ich mich auf den ersten Einbruch meines Lebens vor. Für einen Hund, den ich nicht kannte. Ich klebte mir das Radio mit Tape an die Hüfte und riss, als ich es richten wollte, erst einmal ein Loch in mein T-Shirt. Anschließend stopfte ich mein Handy in die Hosentasche, hob den Handtuchhalter auf und ging dann ins Treppenhaus.

»Hallo?«, rief ich prüfend.

Ein Winseln. Irgendwo oben. Ich nahm zwei Stufen auf einmal und flitzte hinauf. Vor einer Wohnung verkümmerte eine Topfpflanze. An manchen Türen gab es Klingelschilder oder Dekoration. So was wie: »Hier wohnen Alice und Nathan.« Mit Herzchen. Lediglich die Tatsache, dass der Flur oben offen war, machte ihn einladender, weil man einen Ausblick auf die Straße hatte. Große Magnolienbäume säumten sie und machten sie im Frühling zu einem wunderschönen Ort, vollkommen unpassend zum grauen Stadtbild. Außerdem stand gegenüber ein verschnörkelter, aber gepflegter Altbau, der einfach hübsch anzuschauen war. Vermutlich standen die Nachbarn hier auf dem offenen Gang, rauchten sich eine und genossen die Aussicht.

»Hey, Hund!«, rief ich. »Wo bist du, Fiffi?« Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Ein kleiner Hund? Ein großer? Ob er es gut aufnahm, wenn ich einfach in sein Territorium eindrang? Aber wenn schon alle Menschen beschlossen hatten, mich und ihre Tiere allein auf dieser Welt zurückzulassen, wollte ich ihm wenigstens eine Chance geben.

»Huuuuund«, rief ich wie blöde.

Da, wieder das Jaulen! Ich lief zur letzten Tür am Ende des Flurs. Ein Fenster, das zum Gang hinausging, war gekippt und dahinter hörte ich ein Winseln, das zum Kläffen wurde.

Scheinbar ein Badezimmerfenster, denn es bestand aus Milchglas und ich konnte den Hund dahinter nicht sehen. Er war sicherlich nicht in ernster Gefahr zu verhungern, doch in ein paar Tagen würde ihm das Wasser ausgehen und dann würde er elendig verrecken.

»Hey, Hundi, ich komme jetzt rein«, versuchte ich so beruhigend wie möglich zu sagen.

Ich hatte als Kind einen Hund besessen, weil mein Vater gelesen hatte, dass dies gesund für die Entwicklung sei. Margaret und ich liebten Filou sehr, sogar als er alt und somit unserem Vater zu anstrengend wurde. Margaret und ich waren untröstlich gewesen. Schließlich hatten wir den Teppich geputzt, auf den Filou gemacht hatte, und ihn so oft wie möglich ausgeführt, damit kein Malheur passierte. Wir hatten auch unser Taschengeld gespart, damit er zum Tierarzt kam – aber eines Tages hatte Vater ihn weggegeben. An einen Bauern, sagte er. Da hätte er es besser. Wie lächerlich. Wir glaubten ihm kein Wort. Wir lebten in einer Großstadt, sogar als Kinder wussten wir, dass es keinen Bauernhof in der Nähe gab.

Wie ich vor dem Fenster stand und das herzzerreißende Jaulen hörte, kamen mir abermals die Tränen. Nicht nur, weil ich an Filou dachte. Aus dem Radio dudelte Shadows on the Wall von Mike Oldfield. Weiterhin keine Nachrichten. Obwohl die volle Stunde geschlagen hatte. Vermutlich würde die Playlist entweder durchlaufen oder irgendwann abrupt enden. Aber es war der einzige Sender, der überhaupt noch Musik spielte.

Vorsichtig hob ich meinen Handtuchhalter und steckte ihn durch das gekippte Fenster.

Der Hund bellte lauter, kläffte hoch und schrill. Es klang zumindest nach einem kleineren Tier. Vielleicht ein Terrier. Filou hatte immer tief und basslastig geklungen. Kunststück, bei einem Mastiff. Ich vermisste sein sabberndes, faltiges Gesicht plötzlich sehr.

»Schön zurückgehen, Hundi, ja?« Ich hatte ein wenig Angst, dass das Fenster auf ihn stürzte.

Ich lehnte mich gegen den Handtuchhalter. Nichts geschah. Offensichtlich waren gekippte Fenster nicht so einfach zu öffnen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich warf mich mit aller Macht gegen den Handtuchhalter und dann krachte das erste Scharnier.

Das Kläffen des Hundes wurde schriller, er schien sich fürchterlich aufzuregen.

Meine Schulter schmerzte höllisch, als ich mich das zweite Mal gegen den Hebel warf und das Fenster aus den Angeln fiel. Nur noch die Unterseite hielt den Rahmen an seinem Platz. Ich schaute hindurch und erblickte einen Dackel, der mich hysterisch anbellte.

»Hey, Kleiner.«

Erst jetzt fiel mir ein, dass ich ihn mit Futter hätte bestechen können. Außerdem kam mir ein weiterer Gedanke. Vielleicht konnte der Hund sein Frauchen oder Herrchen wittern. Wäre es möglich, dass er mich zu anderen Menschen führte? Katze konnte (und wollte) so etwas natürlich nicht, aber ein Hund?

»Hör mal, Kleiner, wenn ich jetzt einsteige, wirst du dann lieb sein?«, fragte ich ihn.

Der Hund legte den Kopf schräg und wedelte dann mit dem Schwanz. Ich wertete das als gutes Zeichen und zwängte mich durch das Fenster. Der Hund kam näher und sprang an der glatten Badezimmerwand hoch. Er wirkte eher erfreut als aggressiv, sodass ich mich traute, von der Fensterbank zu steigen. Tatsächlich sprang er nur mein Bein hoch und schleckte über meine nackte Haut, denn ich trug immer noch die Sporthose.

»Okay, okay«, sagte ich lachend, weil er mich kitzelte. Es war ein Rauhaardackel mit borstigem Fell und fröhlichen Knopfaugen. »Du hast sicher Hunger, oder?«

Der Hund folgte mir schwanzwedelnd aus dem rosa gefliesten Badezimmer.

Der Flur war aufgeräumt und liebevoll dekoriert. Hier wohnte jemand mit Kindern, Kindermäntel hingen an der Garderobe. Als ich die Küche betrat, standen dort die Reste eines üppigen Frühstücks. Allerdings lagen Teile davon auch auf dem Boden, vermutlich hatte der Hund der Verlockung nicht widerstehen können. Sein Napf war nämlich leer.

Ich füllte eine Schale mit Wasser und stellte sie auf den Boden.

Während der Hund gierig schleckte, sah ich mich in der Wohnung um. Familienbilder an den Wänden, ein Foto von einer Oma in Schwarz-weiß, ein Bild von einem anderen Hund, einem Labrador.

Ein paar Legosteine auf dem Fußboden im Wohnzimmer. Der Fernseher lief und ein Trickfilm war auf lautlos geschaltet. Was für eine seltsame Welt. So ganz ohne Menschen.

In der Küche hörte ich den Hund schmatzen. Und ich fühlte mich ebenfalls hungrig, also ging ich zurück und schob mir eins der schon etwas harten Brötchen in den Mund. In ein paar Tagen wäre das Essen eh ungenießbar. Zumindest konnte ich hierhin zurückkehren, wenn mein Kühlschrank sich leerte. Obwohl … ich konnte auch einfach in den Supermarkt spazieren und mir nehmen, was ich wollte.

So falsch das klang – es hatte seinen Reiz. Mit einem Mal verstand ich, warum so viele Menschen plündern gingen, wenn die öffentliche Ordnung in sich zusammenbrach. Die Verlockung war groß. Ich konnte Wände besprühen, Sachen zerstören, mich mit Schmuck behängen, nackt durchs Einkaufscenter spazieren – ja, ich war frei. Hatte ich nicht immer frei sein wollen? Vielleicht konnte ich den Zustand zum ersten Mal genießen. Weil kein Telefonat mit meinem Vater lauerte. Es gab keine Nein-Sager mehr in meinem Leben. Wer mich einengte, wer mich in eine Richtung drängte – den hatte ich bereits entfernt. Und jetzt war auch noch der letzte hartnäckige Bremsklotz weg. Nicht nur mein Vater, sondern die gesamte Menschheit, die mir sagte: »Du musst dies tun, sonst. Oder: Tu jenes, damit nicht …«

Mit einem Mal fühlte ich mich nicht mehr schlecht, sondern richtig gut.

»Hey, Kleiner«, rief ich dem Hund zu. »Willst du mitkommen?«

Ich erblickte eine Kinderzeichnung am Kühlschrank. »Mama, Papa, Sammy, Jessy und Tobi.« Tobi war der Hund. Jedenfalls sagte der Pfeil das.

»Tobi«, sagte ich und der Hund hob den Kopf, sah mich erwartungsvoll an. Ich öffnete ein paar Küchenschränke, stöberte nach dem Hundefutter.

Das Radio plärrte einen Song von ABBA. Ich wusste nicht, wie er hieß.

Als ich das Trockenfutter gefunden hatte, nahm ich mir einen großen Einkaufskorb, den die Familie für Altpapier nutzte, leerte ihn aus und packte alles hinein, was ich für den Hund finden konnte.

»Kommst du mit?«, fragte ich ihn.

Tobi lief mir schwanzwedelnd hinterher, was ich als ein »Ja« wertete.

»Aber du musst lieb zu Katze sein«, mahnte ich ihn.

Probeweise griff ich nach der Türklinke der Haustür. Sie war offen. Und ich nicht länger eingesperrt.

Kapitel 3: #iamunstoppable

Ich war also hier. Und die anderen nicht mehr. Kein Anruf von irgendwem. Nicht von meiner Schwester, nicht von meinem Vater, nicht von Kylie. Niemand war da. Niemand sah meine Nachrichten auf Social Media. Obwohl ich mehrere schrieb. Öffentlich. Aber die vielgenannte Filter Bubble würde es unmöglich machen, dass jemand völlig Fremdes meine Posts sah. Trotzdem postete ich etwas. Jede wache Stunde. Manchmal mit Foto, manchmal mit Standort. Ich fotografierte Katze und Tobi, die sich zwar nicht mochten, jedoch nicht aufeinander losgingen.

Ich begann rauszugehen. Mir ging das Katzenfutter aus und ich hatte Hunger auf Fisch. Keine Ahnung, warum. Aber mir war danach, ein opulentes Mahl in der Küche zuzubereiten, Musik anzumachen und zu tanzen. Und vor allem zu trinken. Also nahm ich meinen geklauten Korb und ging das erste Mal raus. Ich war keine schlechte Köchin, auch wenn ich als Kellnerin angestellt war, hatte ich mehrfach in der Küche ausgeholfen und mir einiges angeeignet.

Dazu war mir in der Nacht der Gedanke gekommen, dass es vermutlich noch andere Tiere wie Tobi gab, die in Wohnungen vergammelten. Sicher würde ich sie nicht alle retten können. Aber ich empfand es als unfair, sie dort zum Sterben zurückzulassen.

Das wurde mein Tagesgeschäft. Ich stieg in Wohnungen ein und ließ Meerschweinchen und Kaninchen frei. Ich ließ Katzen ins Freie und brach Türen auf, um Hunde zu befreien. Dabei zog ich mir allerhand blaue Flecken und Schnitte zu, sodass ich bald eine Menge Pflaster aufbrauchte und aussah wie eine Mumie. Zumindest an den Fingern. Manchmal nahm ich Tobi mit, manchmal ließ ich ihn zuhause. Ich spazierte ins Tiergeschäft und stahl eine Leine, als er bei der ersten Kaninchenbefreiung versuchte, eins von ihnen zu jagen.

Tatsächlich kamen auch viele Tiere ohne meine Hilfe zurecht, denn ich sah zunehmend Katzen umherstreunen, seitdem keine Autos mehr herumfuhren. Es war schönstes Juniwetter und die Vögel zwitscherten in den Magnolienbäumen meiner Straße, wann immer ich nach draußen kam.

Danach folgten Streifzüge durch Supermärkte. Da die Kühltruhen noch intakt waren, nahm ihr mir nur das Beste. Ich musste zugeben, dass ich ein bisschen beeindruckt war, wie gut die Stadt ohne Menschen funktionierte. Die Kühltruhen in den Supermärkten summten, automatische Schiebetüren öffneten sich problemlos und ich kaufte ein. Nur eben ohne Geld.

Ich schaufelte kiloweise Lachs in meinen Einkaufskorb, den ich abends mit Katze und Tobi teilte. Ich kaufte teure Soßen und nahm die guten Fleischstücke aus der Kühlabteilung, bevor sie abliefen. Abends briet oder kochte ich meine Einkäufe und probierte verschiedene Gerichte aus, die ich auf Kochblogs fand. Zum Glück gab es die noch. Immerhin war es erst wenige Tage her, dass die Menschen ausgestorben waren, ohne mir Bescheid zu geben. Außerdem legte ich Fleisch auf die Straße, um die Streuner zu füttern.

Ich schleppte das Radio mit mir herum, drehte an den Knöpfen und suchte Sender. Es blieb am Ende nur der Oldiesender, der scheinbar vom Band einen Song nach dem anderen spielte und dann wieder von vorne anfing. Ich wusste mittlerweile, welcher Song nach Shadows on the Wall kam.

Ende der Leseprobe