2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

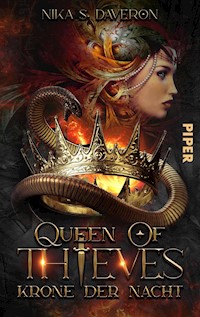

- Herausgeber: Piper Wundervoll

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Diese Diebin stiehlt nicht nur dein Gold, sondern auch dein Herz. Dark Royal Romantasy für alle Leser:innen von Sarah J. Maas und Jennifer L. Armentrout

«Natürlich habe ich Spaß. Aber ich verbrenne mir nicht die Finger an jemandem wie Euch.«

«Weil Ihr selbst jemand wie ich seid?«

Nicky Mars ist eine gefürchtete Taschendiebin in Luxmore, dem Sitz der Könige von Ilaphia. Dummerweise steigt sie eines Tages in das falsche Fenster ein und steht dem liederlichen Kronprinz Vexacion Ashthorne gegenüber, der hocherfreut ist. Um den Hochzeitsplänen seines Vaters zu entgehen, braucht er dringend eine Verlobte, die seine Eskapaden toleriert, weswegen er Nicky folgendes Angebot unterbreitet: Sie spielt seine Verlobte und darf dafür im Luxus leben. Zunächst erscheint Nicky das wie ein wahr gewordener Kindheitstraum, doch schnell merkt sie, dass die Intrigen im Palast von Luxmore gefährlicher sind, als sie zuvor angenommen hat. Und während sie und Vexacion sich näherkommen, legt sich die Schlinge immer enger um Nickys Hals ...

»Es wird eine große Portion Gefühl, Drama, Romantik und traumhaften Inhalt geboten. Ein belebender, brillanter Roman der seinem Leser eine bildlich Geschichte bietet, die atemberaubend und vielschichtig ist.« ((Leserstimme auf Netgalley))

»Eine tolle Geschichte in einer ganz eigenen Welt. Absolute Leseempfehlung von mir.« ((Leserstimme auf Netgalley))

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Queen of Thieves – Krone der Nacht« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2022

Redaktion: Cornelia Franke

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Nika S. Daveron

Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von stock.adobe.com genutzt

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Prolog: Die Meisterdiebin

Kapitel 1: Lady Lyssa

Kapitel 2: Das Immerschloss

Kapitel 3: Am Hof des Königs

Kapitel 4: Das Geheimnis der Ladys

Kapitel 5: Geflüster

Kapitel 6: Ein informeller Tanz

Kapitel 7: Die Narbe

Kapitel 8: Vangard Sagefang

Kapitel 9: Die Sprache der Blumen

Kapitel 10: Versprechen

Kapitel 11: Geleit in die Winterwalde

Kapitel 12: Ein Plan wird geschmiedet

Kapitel 13: Kluge Frauen schwanken im Winde

Kapitel 14: Lord Vale

Kapitel 15: Eifersucht

Kapitel 16: Palatena

Kapitel 17: Wie Möwen in der Morgendämmerung

Epilog: Zum Magierschreck

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Prolog: Die Meisterdiebin

Der Regen auf dem Asphalt von Luxmore war Musik in meinen Ohren. Er übertönte meine Schritte, doch er brachte mich auch in Gefahr, denn was für meine Verfolger galt, galt auch für mich. Ich würde sie nicht kommen hören.

Ich bewegte mich so sicher durch die Straßen der Hauptstadt wie niemand sonst. Vielleicht mochten sich die größten Baumeister von Ilaphia in Luxmore besser auskennen, aber die konnten sicher und wohlbehalten mit ihrer Eskorte durch die Stadt flanieren. Ich nicht.

Mein Blick schweifte nach rechts. Eine der Baracken der Stadtwache lag dort. In den Fenstern brannte Licht, die Wachhabenden hatten sich nach drinnen verzogen. Bei diesem Regen schickte man nicht einmal seinen Hund hinaus. Und die Stadtwache wurde von Tag zu Tag fauler, manchmal war es schon viel zu einfach.

Mein dunkler Mantel verschmolz mit der Finsternis, ein magisch gewobenes Stück aus dem benachbarten Tarentin und mein ganzer Stolz. Höchst illegal hergestellt, denn Magie war in Tarentin verboten, wie in so vielen Ländern. Er nahm die Farben seiner Umgebung an und schützte mich stets vor neugierigen Blicken. Trotz meiner Furcht vor Magie machte ich in diesem Fall eine Ausnahme. Solange der Mantel mir half, mich ungesehen durch Luxmore zu bewegen, war er mir recht. Im Regen funktionierte er nur halb so gut, aber für die Stadtwache und ihre Männer reichte es bisher. Ich lief weiter, ohne eilig zu wirken, damit kein zufällig durch das Fenster schauender Bewohner der Wintergasse aufgeschreckt wurde, und erreichte bald einen kleinen Marktplatz, von dem aus es zum oberen Viertel ging. Dort lag auch mein Ziel: das hübsche Stadthaus von Lord Emberfield.

Ich war bereits zweimal bei Tageslicht dort gewesen. Einmal hatte ich mich als Hausmädchen beworben, um auszuspionieren, welche Schätze er dort hortete, und einmal, um mich nach Fluchtmöglichkeiten umzusehen. Beide Male natürlich in Verkleidung, damit keiner mich mit diesem Ort in Verbindung brachte.

Pfützen bildeten sich auf dem Asphalt und im Licht der Straßenlaternen glänzte darauf eine ölige Flüssigkeit. Die musste aus der Schmiede um die Ecke stammen, ich hatte gehört, dass sie mit irgendwelchen neuartigen Metallen experimentierten. Eines der nächsten Ziele auf meiner imaginären Liste, die ich in meinem Kopf führte. Neue Dinge interessierten mich stets, hauptsächlich, weil sich damit eine Menge Gold machen ließ. Heute Nacht aber musste ich aufpassen, nicht auszurutschen.

Die Häuser am Straßenrand wurden nobler. Eine Kutsche tauchte am Ende der Straße auf. Ihr Rattern übertönte sogar den Regen. Sie hatte gerade die Hügelkuppe erreicht und rauschte nun heran. Die Pferde rutschten auf dem Asphalt, doch der Kutscher bremste umsichtig, sodass seine Fahrgäste nicht gefährdet wurden. Ich ging nah an den Häusern und niemand beachtete mich weiter. So war es mir am liebsten, wenn ich des Nachts umherschlich. Tagsüber hingegen hatte ich nichts gegen ein bisschen Aufmerksamkeit, wenn auch aus anderen Gründen. Ich mochte es, wenn mir die Menschen in meinem Viertel neidisch hinterhersahen, weil ich einen, für die Verhältnisse von Unterstadt feinen Zwirn trug, oder Schmuck, den sie sich nicht leisten konnten.

Die Kutsche verschwand hinter mir in der Dunkelheit. Der Regen kroch unter meinen Mantel und alles fühlte sich grässlich klamm an, doch ich ignorierte es. Immerhin war es nur Regen. Es hätte Unrat oder Pferdepisse sein können, Schlamm oder Blut – all das hatte ich schon am Körper gespürt, aus den verschiedensten Gründen. Was ärgerte mich da schon ein bisschen Regen?

Lord Emberfields Haus kam in Sicht, als ich nun auch die Hügelkuppe erreichte. Es war das höchste in der Straße und ich erkannte es sogar im schummrigen Licht der Laternen sofort. Das Dach hatte einen sehr hohen Giebel, der über die anderen hinausragte. Dazu schmückte Lord Emberfield das Haus mit grässlichen Fratzen aus dem Buch des Schöpfers. Überall ragten ihre unheimlichen Hörner und Flügel in den Himmel. Emberfield selbst war allerdings nur ein fetter, kleiner Adeliger, der seine zwei Töchter verzog und verzärtelte. Und heute Nacht war er nicht da. Das war das Attraktivste an ihm. Ich hatte alles genau ausgekundschaftet, mich mit seinen Mägden unterhalten und dabei seine beiden Töchter belauscht. Heute Abend waren sie alle im Theaterhaus der Oberstadt. Zum ersten Mal, denn die Emberfields waren nur niederer Adel und entsprechend aufgekratzt waren die Mädchen gewesen.

Beschwingt brachte ich die letzten Meter im Laufen hinter mich und erreichte die schmale Gasse, die zum Dienstboteneingang führte. Gewiss – die würden da sein. Doch sie schliefen im Erdgeschoss und das vermutlich schon seit geraumer Weile, denn die beiden Mägde waren uralt. Ich hatte mich schon bei meinem ersten Besuch gefragt, wie der gute Lord überhaupt seine Morgenzeitung rechtzeitig erhielt, so langsam und tattrig, wie die Mägde mir erschienen.

Ich lauschte einen kurzen Moment und versicherte mich, dass im Hinterhof kein Licht brannte. Ich hörte nur das Stampfen und Schnauben der Pferde, denn die Stallungen lagen direkt dahinter. Lord Emberfield besaß vier von ihnen – zwei waren vermutlich außer Haus mit der Kutsche, die die Emberfields zum Theater gebracht hatte.

Fenster gab es auf dieser Seite des Hofs nur zwei sowie die des Hauses gegenüber. Doch dort war alles finster und still, derzeit war es unbewohnt.

Also griff ich nach der Regenrinne und suchte die Wand nach ihren Halterungen ab. Ein Glück, dass sie frisch erneuert waren, so konnte ich meinen Fuß trotz des Regens sicher daraufstellen und die Fassade erklimmen. Mit traumwandlerischer Sicherheit suchte ich mir meinen Weg. Über die Fensterbank des Dienstbotenquartiers, weiter an der Regenrinne hinauf und immer höher. Ums Herunterkommen machte ich mir keine Gedanken. Da ergab sich immer etwas. Zur Not musste ich ein paar Dächer weiter absteigen. Das Klettern hatte mir als Kind schon Freude bereitet, und so erging es mir auch heute. Ich verfiel in einen regelrechten Rausch, wenn ich mich an schwierigen Fassaden erproben konnte, und hinabgestürzt war ich noch nie. Warum also Sorgen machen?

Ich entschied mich für das Fenster im zweiten Stock. Im ersten wäre vermutlich das Knacken der Dielen für die Mägde zu hören gewesen. Sie waren zwar alt, aber nicht taub.

Mit den Fingerspitzen klammerte ich mich an die Fensterbank, schob meinen Fuß auf eine Unebenheit in der Backsteinfassade und zog mich hoch. Mein Zeigefinger schnellte unter dem nicht vollständig geschlossenen Fenster hindurch und mit ein wenig Anstrengung konnte ich es aufwärtsschieben und mich hindurchziehen.

Im Raum roch es nach Weihrauch. Ziemlich intensiv, sodass ich das Fenster noch weiter öffnete und ein Husten unterdrückte. Was hatte der verdammte Lord hier angestellt? Weihrauch schützte vor dem Zorn des Schöpfers, so hieß es in der Schrift. Der Zorn des Schöpfers war allerdings eigentlich eine Krankheit, die den Schoß der Menschen befiel und grauenhafte Wunden und offene Stellen verursachte. Ich hatte ein paar Frauen im Hurenhaus damit gesehen. Die Krankheit zog sich die Beine herunter und der Geruch, der davon ausging, war widerwärtig. Über kurz oder lang starben die meisten Befallenen. Wer seine Zimmer mit Weihrauch durchlüftete, der amüsierte sich wohl mit Huren, warum sonst hätte er Angst, den Zorn des Schöpfers auf sich zu ziehen?

Ich war in einem Studierzimmer ausgekommen. Mit Schreibtisch, hohen Sesseln und zahllosen Büchern an den Wänden. Offenbar war Lord Emberfield sehr belesen. Aber auch ziemlich abergläubisch. Ich ging einmal um den Schreibtisch herum, um zu seiner Rückseite zu gelangen, wo sich die Schubladen befanden. Ich öffnete sie nacheinander und anschließend meinen wunderbaren Mantel, denn ich erblickte Goldmünzen, Ringe und eine Perlenkette, die mir sicher gut stünde – eine Schande, dass ich sie verkaufen musste.

Nachdem ich den Schreibtisch geleert hatte, nahm ich die Bücherregale ins Visier. Gewiss besaß Lord Emberfield ein paar wirklich wertvolle Werke, allerdings waren Bücher unhandlich und schwer zu verkaufen. Ich überflog also nur die Rücken: »Des Schöpfers Lehre«, »Die Abenteuer der jungen Venecia Mars.« Ich musste schmunzeln. Genau das Buch hatte mich dazu bewogen, diesen Nachnamen anzunehmen. Ich liebte Venecias Geschichten, aufgeschrieben von einem gewissen Wolfgard Delveux. Aus Necaea wurde Nicky und aus Markward wurde Mars. So nannte ich mich mittlerweile.

Ich ließ die Bücher links liegen und sah mich weiter um. Hier oben war ich bisher nicht gewesen, deswegen konnte ich nur erahnen, wo sich das Schlafzimmer der beiden Emberfield-Mädchen befand. Ich trat durch die einzige Tür in den Flur und wählte die nächste neben mir, die allerdings in ein Ankleidezimmer führte. Also öffnete ich noch eine. Ein Vorzimmer, aber dahinter befand sich eine weitere Tür. Das sah nach Schlafzimmer aus. Ich schlich weiter, lauschte auf mögliche Schritte im Haus und schloss dann die erste Tür hinter mir, bevor ich zur nächsten ging und erstarrte. Ein Lichtschein drang unter dem Türschlitz hindurch. Und das Kichern einer Frau.

Wer, beim Schöpfer, trieb sich denn in diesem verdammten Haus herum? Ich sah mich zum Fenster um, doch das ging zur Straße hinaus und würde mich sämtlichen Blicken der Nachbarn aussetzen. Auch wenn die meisten vermutlich schliefen, so blieb es ein unabwägbares Risiko.

Ganz langsam, damit der Holzboden mich nicht verriet, ging ich rückwärts. Ich war schon in Dutzende Häuser eingestiegen, in denen noch jemand wach gewesen war. Einmal hatte ich sogar ein schlafendes Ehepaar bestohlen. Nichts, wovor ich mich fürchten musste.

Ich hörte die ruhige Stimme eines Mannes, konnte aber nicht verstehen, was er sagte. Die Frau kicherte immer noch albern. Vermutlich ein Liebespaar. Ob eine der Emberfield-Töchter einen Liebhaber hatte? Nein, sie waren beide im Theater.

Ehe ich langsam öffnen konnte, wurde auf einmal die Tür aufgerissen und ich sprang rückwärts, rutschte aber mit den Fingern von der Klinke herunter und knallte mit dem Kopf gegen das Holz. Scheiße!

Jemand stand in der Tür – groß, sehnig, kurzes Haar. Eindeutig adelig. Ich konnte zwar sein Gesicht nicht erkennen, aber der Geruch nach Lavendel und Sandelholz war übermächtig. So etwas konnte sich ein normaler Bürger nicht leisten.

»Bleibt stehen«, befahl er.

Ja, natürlich! Der Kerl musste dumm sein, wenn er annahm, sein Wort allein genügte, um mich festzuhalten. Ich wirbelte herum und rannte los. Ich musste zurück zu dem Zimmer, aus dem ich gekommen war. Doch als ich an der Treppe vorbeirannte, griff etwas nach meinem Mantel und riss mich rückwärts. Ich breitete die Arme aus, ruderte hilflos am Treppenabsatz und stürzte dann abwärts. Es kam mir vor, als wäre ich ein Geist, ich hörte es Krachen und Rumpeln, doch ich spürte nichts. Erst als die Luft aus meiner Lunge getrieben wurde und sich ein Schatten über mich senkte, kam der Schmerz und mit ihm die Ohnmacht.

»Du kannst jetzt gehen. Die zehn Goldmark sind für deine Verschwiegenheit.«

Schritte. Eine Stimme. Sie klang tief und samtig, sehr elegant und gebildet, wie ich es von Adeligen kannte. Sie hatten die nötige Zeit, um an ihrer Rhetorik zu feilen und sich kultiviert zu unterhalten. Ich nicht.

Das Geräusch einer sich schließenden Tür war das Nächste, was ich wahrnahm. Dann beugte sich jemand über mich.

»Bleibt liegen, Ihr habt Euch den Kopf angeschlagen.«

Mein Blick klärte sich und ich bemerkte, dass ich auf einem Bett lag. Einem Himmelbett, wie man es reichen, verzogenen Gören hinstellte. Ich hatte als Kind von so etwas geträumt, während ich auf meinem Strohsack schlief.

Im Feuerschein des Kamins konnte ich den Mann besser erkennen als zuvor. Er hatte braune Augen und dunkelblonde Haare, die er zu einem Zopf gebunden trug. Der war allerdings so kurz, dass ich mit meinem ersten Eindruck der kurzen Haare gar nicht so falschgelegen hatte. Sein Gesicht war glatt rasiert und seine leicht nach unten gebogene Nase ließ ihn streng wirken. Wenn er allerdings lächelte, war er durchaus attraktiv. Nur nicht für mich. Hauptsächlich, weil ich bereits unter der Decke nach dem Dolch in meinem Mantel tastete. Niemand würde mich an die Stadtwache ausliefern. Am allerwenigsten er. Und falls ich ihn nicht töten konnte, würde ich mich richten. Ich ging auf keinen Fall ins Gefängnis zurück. Eher würde ich sterben. Freiwillig.

»Beruhigt Euch«, meinte der Fremde. »Ich tue Euch nichts. Ich bin hier, um Euch ein Geschäft vorzuschlagen. Wenn Ihr Interesse habt, bleibt Ihr hier und wenn nicht, geht jeder seines Weges.«

»Klar«, krächzte ich. »Den Unsinn soll ich glauben?«

»Ich habe die Stadtwache nicht gerufen, Ihr befindet Euch nicht in unmittelbarer Gefahr. Allerdings habt Ihr meinen Diener aufgeschreckt, ihm habt Ihr auch den Sturz auf der Treppe zu verdanken. Das bedaure ich natürlich.«

Also hatte doch jemand nach meinem Mantel gegriffen.

»Möchtet Ihr Euch anhören, was ich Euch vorzuschlagen habe?«

»Schön«, sagte ich, weil mir eh nichts anderes übrig blieb. Mein Körper fühlte sich völlig zerschlagen an und ich sah immer noch ein wenig schwammig. Als schaute ich durch ein schlecht geputztes Fenster.

»Ihr seid Nicky Mars«, begann er.

Scheiße, er kannte meinen Namen! Ich versuchte aufzustehen, doch der Fremde schüttelte den Kopf, sodass ich innehielt. Auch, weil sich vor meinen Augen plötzlich der Raum drehte.

»Ich bin beeindruckt, Euer Ruf ist bis zum Palast von Luxmore vorgedrungen.«

»Aha.« Ich würde auf keinen Fall zugeben, wer ich war. Darauf konnte er lange warten. Vielleicht zog die Mitleidsmasche bei ihm? Ich konnte auf Kommando weinen und lügen, wenn es sein musste.

»Und ich bin auf der Suche nach jemandem wie Euch. Ich brauche Hilfe.«

»Wenn Ihr Hilfe braucht, schmeißt mich das nächste Mal nicht von einer Treppe«, gab ich zurück.

Zu meiner Verwunderung lachte er. »Ich hatte einen Sturz nicht geplant, das müsst Ihr mir glauben. Es ist nur so, dass ich jemanden brauche, der … nun, sagen wir, für Gold alles tut.«

»Dann fragt im nächsten Hurenhaus.«

»Das hatte ich tatsächlich überlegt, allerdings bringt es zu viele Schwierigkeiten mit sich. Huren haben viele Freier, ihre Gesichter sind zu bekannt.«

Ich hatte keine Ahnung, wovon dieser Kerl sprach. Lag das am Sturz? Oder drückte er sich einfach wirr aus?

»Ich brauche Euch, damit Ihr meine Verlobte mimt. Dafür erhaltet Ihr alles, was Ihr wollt. Gold, Juwelen, Kleider, Pferde – was Ihr nur wünscht.« Der Satz klang erzwungen überschwänglich, als hätte er ihn lange geprobt.

»Was für eine Verlobte?«

»Mein Vater möchte mich verheiraten. Eine Verlobung würde mir Ruhe verschaffen und Euch Luxus. Die einzige Bedingung ist, dass es Euch nicht schert, was ich während unserer Verlobung treibe.«

»Warum sollte es das überhaupt? Es kümmert mich jetzt schon nicht«, entgegnete ich kühl.

»Das ist die richtige Einstellung«, fuhr er grinsend fort und trat einen Schritt näher ans Bett heran. »Es braucht Euch auch nicht zu kümmern. Ich werde freundlich zu Euch sein – mehr nicht.«

»Können wir bitte über Gold, Juwelen, Kleider und Pferde sprechen?«

Sein Grinsen wurde breiter. »Ich sehe, Ihr seid perfekt für diese Scharade geeignet.«

»Das ist ein schlechter Scherz, oder?«, hakte ich nach. »Ihr macht Euch lustig über mich, während Ihr darauf wartet, dass die Stadtwache auftaucht.«

»Nein«, entgegnete der Fremde. »Ich versuche schon seit Wochen, Euch zu treffen, aber niemand scheint Euch zu kennen. Nur Euren Namen hört man oft, wenn man in den Schenken lauscht.«

»Wer seid Ihr überhaupt? Wessen Verlobte soll ich spielen?«, fragte ich.

»Vexacion Ashthorne.«

»Klar, und ich bin Maeve Remedy, freut mich, Eure Bekanntschaft zu machen, Eure Lordschaft. Knicks ist leider gerade aus.«

Er lachte. Offensichtlich war ich an einen Geisteskranken geraten. Ich schloss meine Finger um den Dolch. Der Verrückte sollte mich auf keinen Fall in die Finger bekommen.

»Das bin ich wirklich.«

»Ihr seid der Kronprinz von Ilaphia. Genau. Ja. Und Ihr habt hier auf mich gewartet, während Ihr was tatet?«

»Ich bin meinem Vergnügen nachgegangen«, erwiderte er. »Meine Angebetete habe ich allerdings fortgeschickt. Sie wird Euch nicht verraten können.«

So langsam verstand ich, was dieser Mann von mir wollte. »Ihr wollt mir also sagen, dass Ihr am liebsten durch die Betten von Luxmore tobt und dafür ein Alibi bei Eurem Vater braucht. Sofern ich Euch den Kronprinzen-Unsinn glaube?«

Jetzt grinste er wieder so anzüglich, was ich überhaupt nicht leiden konnte. »Erraten. Ich sehe, wir verstehen uns, Nicky Mars.«

»Darf ich mir das überlegen?«

»Natürlich. Ihr habt Zeit, bis morgen Abend. Dann werde ich eine Kutsche zu einem Ort Eurer Wahl schicken. Sie wird dort genau Schlag neun der Astronomieuhr warten und um Viertel nach neun fahren. Ob Ihr drin seid oder nicht. Nennt mir Euren Ort.«

Ich überlegte, was am weitesten von meinem Versteck entfernt war. »Westfield Avenue, direkt vor dem Badehaus.«

»Mein Kutscher wird dort sein.« Er streckte eine Hand nach mir aus. »Haben wir einen Handel, Nicky Mars?«

Ich blickte auf seine Finger hinab. Kräftig und gepflegt, nicht so wie die der Männer, die ich kannte. Meine Gier war erwacht. Ich könnte alles haben. Das musste ein Traum sein. Es musste einfach. Gleich würde ich aufwachen und vermutlich der Stadtwache ins Gesicht blicken. Es konnte nicht sein. Das hier war viel zu einfach. Mit dem Fingerschnippen eines reichen Lords wären meine Probleme gelöst. Das passierte höchstens in den Büchern von Venecia Mars. Die war mit einem reichen Piratenkönig verheiratet – heimlich allerdings.

Diese Parallele zum Buch rückte mir den Kopf zurecht. Ich träumte. Meine Träume waren immer schon lebhaft und verrückt gewesen und dieses Mal noch ein bisschen verrückter. Ich versuchte mich aufzusetzen, aber mein Kopf drehte sich erneut so sehr, dass ich mich an einen der Bettpfosten klammern musste.

»Und Euer Vater wird nicht merken, dass ich keine Lady bin?«

»Nein«, entgegnete der Mann aus meinem Traum, der sich als Vexacion ausgab und nun die Hand sinken ließ, weil ich sie nicht ergriff. »Ich habe einen Lord aus Zimeria, der mir etwas schuldig ist. Seine beiden Töchter waren immer wieder im Gespräch als mögliche Heiratskandidatinnen. Lord Vale hält den Umstand geheim, dass eine von ihnen dem Wahnsinn anheimgefallen ist, ich habe es jedoch herausfinden können. Ihr müsstet nicht einmal den Namen der Dame annehmen, denn kein Mensch in Ilaphia weiß, wie sie heißt. Vielleicht ist Nicky ein wenig unkonventionell, aber ich gehe davon aus, dass Euer Name vermutlich sowieso anders lautet.«

»Den werde ich Euch nicht verraten«, gab ich zurück. »Ich wäre dann also Lady Vale?«

»Genau. Ich würde Euch in höfische Etikette einweisen, damit Ihr nicht auffallt. Lord Vale ist im Bilde und er wird gut dafür bezahlt.«

»Es kann jemand kommen, der ihn besser bezahlt. Was dann?« Wenn ich eins in meiner Zeit als Diebin gelernt hatte, dann war es das. Jeder war käuflich. Loyalitäten verschoben sich sehr schnell.

»Es gibt niemanden, der ihn besser bezahlt. Außerdem habe ich nicht vor, Euch zu heiraten. Daher kein Schaden, es gibt nur Gewinner.«

Warum sollte ich mich nicht auf diese Gedankenspielerei einlassen? Ich wachte ja sowieso bald auf und dieser kuriose Traum wäre nur eine lustige Anekdote für einen Abend im Schankhaus.

»Aber irgendwann müsst Ihr heiraten, wenn Euer Vater darauf drängt. Was dann?«

»Es wäre arg unschicklich, wenn ich Euch vor Ablauf der gebotenen Frist von zwei Jahren heiraten würde. Bis dahin könntet Ihr von dem Angebot profitieren und durchaus Vermögen anhäufen. Wäre das in Eurem Interesse?«

Ich rieb mir die Stirn, fuhr dann meinen Hinterkopf entlang und zuckte fürchterlich zusammen, als ich die Beule bemerkte. Verdammt. Dieser Treppensturz hatte mich mehr mitgenommen, als ich zuvor annahm. Und hatte man überhaupt Schmerzen in seinen Träumen? Eigentlich nicht …

»Warum ausgerechnet ich?«, fragte ich müde.

»Weil ich jemanden Verschwiegenes brauche. Jemanden, den keiner kennt. Zwei Dinge, die ich bei einer Meisterdiebin voraussetze. Solltet Ihr übrigens Euren diebischen Neigungen weiterhin nachgehen wollen, muss ich Euch warnen – im Palast wird das nicht möglich sein. Allerdings auch nicht nötig. Ihr könnt alles haben, was Ihr wollt. Vorausgesetzt Ihr haltet Euch an die Absprache.«

»Mich kümmert es nicht, was Ihr treibt«, ergänzte ich.

»Genau. Und natürlich erwarte ich, dass Ihr weiterhin verschwiegen bleibt.«

»Schön«, sagte ich und als er mir dieses Mal die Hand reichte, ergriff ich sie.

Sein Grinsen wurde für einen Moment breiter, als er sie schüttelte. »Wie nett, Lady Vale. Dann habe ich also eine neue Verlobte.«

»Wie viele hattet Ihr denn schon?«

»Drei. Ich gebe zu, es war nicht die feine Art, diese Verlobungen zu lösen, aber es war notwendig. Alle drei waren schrecklich langweilige Geschöpfe, die keinerlei Sinn für Spaß oder Sünde besaßen. Das kann ich nicht ertragen.«

»Ihr seid also ein liederlicher Prinz, dem es schnell langweilig wird«, sagte ich. »Solltet Ihr nicht wichtigere Dinge im Sinn haben? Regieren zum Beispiel? Aber nein, der Scheiß-Adel feiert nur, während er sich nie um sein Volk kümmert.«

Er zuckte mit den Schultern. »Das erledigt mein Vater. Und so rüstig, wie er ist, werde ich noch lange tun und lassen können, was ich will. Warum also nicht die guten Jahre genießen? Die schlechten kommen ganz von selbst.«

Ich ließ mich in die Kissen zurücksinken. Ich hatte mir nie Illusionen gemacht, dass es gerechte Herrscher in Ilaphia gab. Vexacion war keine Ausnahme. Daher schockierte es mich nicht einmal.

»Ihr holt mich also morgen um Schlag neun ab?«, fragte ich mit geschlossenen Augen.

»Ich nicht. Meine Schwester wird dort sein.«

»Und woran erkenne ich Eure Schwester?« Mir schwirrte der Kopf und ein dumpfer Schmerz machte sich darin breit. Ich musste wirklich übel gestürzt sein. »Ihr wollt mir eine Falle stellen, oder?«

»Nun nehmt Euch mal nicht so wichtig, Nicky Mars. Ihr seid zwar eine gefürchtete Diebin, aber in Luxmore würde sich sicherlich nicht der Kronprinz auf die Suche nach Euch machen, sondern der Kommandant der Stadtwache.«

»Schön«, knurrte ich.

»Wenn Ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss mich langsam auf den Rückweg machen, damit mein Vater nicht misstrauisch wird.«

Er wollte es mir nicht sagen, aber davon ließ ich mich nicht abhalten.

»Was habt Ihr Lord Emberfield angedroht, damit er Euch sein Haus zur Verfügung stellt?«

»Nichts«, erwiderte er spöttisch. »Man ist dem Kronprinzen gerne behilflich.«

»Wenn ich Eure Verlobte sein soll, möchte ich bitte, dass ihr mir die Wahrheit sagt. Mehr brauche ich nicht. Ich mag es nicht, wenn man mir Unsinn erzählt.« Die Forderung war kühn, das wusste ich. Doch offensichtlich brauchte er mich dringender als ich ihn.

»Wenn Ihr damit leben könnt?«

»Wir kennen uns überhaupt nicht. Ich wüsste niemanden, der mir gleichgültiger ist als Ihr.«

Vexacion trat einen Schritt zurück und lächelte auf mich herab. »Das ist die richtige Einstellung.« Dabei schnippte er mir ein goldenes Kleinod zu. Ich war außerstande, es zu fangen, und es prallte an meiner Brust ab.

»Mein Ring. Daran wird meine Schwester Euch erkennen.«

Kapitel 1: Lady Lyssa

Ich wachte erst gegen Nachmittag auf. Während ich in meinem winzigen Zimmer über der Schenke zu mir kam, versuchte ich, meine Träume zu entwirren. Wie war ich überhaupt hergekommen? Ich erinnerte mich vage daran, wie ich durch den Regen von Luxmore zurückgelaufen war, um mich in meinem Versteck zu verkriechen, doch wie war ich die Außentreppe hinaufgekommen? Der Teil fehlte mir. Und mein Kopf schmerzte immer noch. Vermutlich eine Gehirnerschütterung. Nicht die erste, die ich mir zugezogen hatte und vermutlich auch nicht die letzte in meinem Leben.

Mein Körper fühlte sich vollkommen zerschlagen an. Immerhin war ich wieder trocken, meine nasse Kleidung lag feucht auf einem der Fässer, die ich als Tisch nutzte. Ob Verenay, die Wirtin, mich ausgezogen hatte? Denn ich trug ein trockenes Nachthemd, das mir garantiert nicht gehörte. Vielleicht hatte sie mir auch etwas gegen die Schmerzen gegeben? Ich hätte es nicht sagen können.

Ich lebte schon eine Weile bei Verenay Ambrose und ihrem Mann in der Dachgaube der Taverne. Es war ein luftiges Zimmer mit einem Glaserker. Im Winter schaffte es der kleine Kamin jedoch kaum, den Raum zu wärmen.

Aber ich hatte ein Dach über dem Kopf und niemand stellte Fragen, solange ich die beiden bezahlte. Sie kümmerten sich nicht darum, woher Gold oder Schmuck kamen, mit denen ich den beiden aushalf, um die Taverne zu renovieren oder neue Waren zu kaufen. Es war ein Tausch, den ich mir vielleicht zu teuer erkauft hatte, doch dafür bekam ich Verenays mütterliche Art umsonst dazu. Sie nähte und stopfte meine Kleidung und sorgte dafür, dass ich warm aß, wenn ich mich nicht im Schankraum blicken ließ. Dazu wusch sie meine Sachen und suchte außerdem noch ungefragt nach einem netten Mann für mich. Nichts, was ich unbedingt brauchte, aber ich ließ Verenay gewähren, auch, weil ich mich insgeheim sehr wohl dabei fühlte. Eine Mutter hatte ich nie gekannt.

Ich öffnete meine Kleidertruhe und etwas fiel klappernd herunter. Verwundert beugte ich mich hinab und erblickte Vexacions Ring. Wie ein Blitz durchfuhr es mich. Das gestern war real gewesen! Ich hatte wirklich mit dem Kronprinzen gesprochen. Oder jemandem, der sich dafür ausgab. Nachdenklich legte ich den Schlüssel zurück auf meine Truhe.

Anschließend wusch ich mich an der kleinen Schüssel und zog mich an, bevor ich den Ring einsteckte und eines der Fenster öffnete, das mich auf die Außentreppe führte. Ich nutzte sie stets, um den Schankraum zu umgehen, doch dieses Mal wollte ich genau dorthin.

Der Wind pfiff mir um die Ohren, als ich mit zerknitterter Tunika hinabstieg, direkt in den Innenhof, der in den Stall der Taverne mündete. Ein altes Schild lehnte dort immer noch am Zaun und diente so als Unterstand für die Hühner, die gackernd umherliefen.

Ich betrat die Taverne Zum Magierschreck durch den Hintereingang, der in die Küche führte.

»Morgen«, rief ich dem kräftigen Tresser Ambrose zu, der gerade Brote in den Ofen schob.

»Morgen?«, wiederholte er. »Es ist schon weit nach Mittag, Nicky. Hast dich mal wieder lange rumgetrieben.«

»Ist Verenay da?«, fragte ich, ohne auf seinen Vorwurf einzugehen.

»Drinnen. Geh nur durch.«

»Danke.«

Ich durchquerte die Küche mit den tiefen Decken und erreichte durch die schmale Tür den Schankraum des Magierschrecks. Dort war nicht viel los, Verenay bediente am Tresen lediglich zwei ältere Männer, die sich eine Platte mit Wildbret teilten.

Die Tische waren ansonsten nicht besetzt, sodass ich direkt den hintersten ansteuerte, um mich niederzulassen. Ich konnte Verenays bohrenden Blick in meinem Rücken fühlen. Sie wollte wissen, was gestern geschehen war. Nun, da hatten wir etwas gemeinsam: Das wollte ich auch!

Verenay fragte die Männer nach weiteren Wünschen, doch als beide verneinten, beeilte sie sich damit, den Tresen zu Ende zu wischen und dann mit einem Krug Wasser zu mir zu kommen.

»Was ist gestern passiert?«, fragte sie zur Begrüßung, während sie den Krug auf den Tisch knallte. »Du bist in den Morgenstunden hier hereingeschlichen wie eine Betrunkene.«

Obwohl ihr Ton schroff war, sah ich in ihrem gutmütigen, fülligen Gesicht nur die Sorge. Verenay war die einzige Person, die es kümmerte, wenn es mir schlecht erging. Ihr langes, braunes Haar hatte sich an einigen Stellen aus dem Zopf gelöst und ihre roten Lippen waren verkniffen. »Beim Schöpfer, kannst du mir verraten, was passiert ist?«

»Wenn du nicht so schreist, werde ich es versuchen.« Denn die beiden Männer am Tresen linsten bereits interessiert in unsere Richtung.

Verenay senkte die Stimme. »Du warst klatschnass und konntest dich kaum bewegen. Hast du etwas genommen? Ganay-Kraut? Oder Zivrelwurzel?«

»Nein«, sagte ich fest, aber sicher war ich mir nicht. Hatte der Kronprinz (oder der, der sich als Vexacion ausgab), mich vielleicht betäubt? »Also … ich habe ein Angebot bekommen.«

Verenays Gesicht war angespannt, sie runzelte die Stirn und verzog den Mund, als habe sie auf eine Zitrone gebissen. Das machte mich auf eine seltsame Art wütend. Warum schaute sie mich so an? Als ob man mir kein Angebot machen könnte?

»Ich hole uns erst mal was zu essen«, erwiderte sie unwirsch und sprang prompt wieder auf.

Seufzend blickte ich ihr hinterher, als sie in die Küche hastete und schließlich mit einer kalten Platte wieder herauskam, die sie vor mir auf den Tisch krachen ließ. Sie war wütend. Und ich verstand nicht, warum.

»Gibt es ein Problem?«, fragte ich, während ich mir ein Stück Braten in den Mund schaufelte. Ich war verdammt hungrig. Wann hatte ich überhaupt das letzte Mal gegessen?

»Problem?«, echote Verenay. »Nicky, du bist heute Morgen vollkommen verfroren und nicht mehr ansprechbar vor der Tür herumgetaumelt. Du hast Glück, dass dich Xepher gefunden hat. Du siehst aus, als hätte man dich verprügelt. Du hast dich mit der Stadtwache angelegt, stimmt’s?« Xepher war der Rausschmeißer des Magierschrecks, der kannte mich zum Glück. »Du hast nur noch gelallt und wirren Kram geredet. Das war los. Stell dir vor, jemand hätte dich gesehen. Du hattest Gold in den Taschen und Schmuck in deinem Ärmel. Sie hätten dich schnappen können.« Oh … scheiße. Davon wusste ich überhaupt nichts mehr. »In welchen Schwierigkeiten steckst du?«

»In überhaupt keinen«, wehrte ich ab. »Lass mich erklären.«

Und dann erzählte ich ihr von dem merkwürdigen Zusammentreffen mit dem Kronprinzen von Ilaphia, Vexacion und seinem Geschäft. Ich ließ nichts aus und zeigte ihr anschließend sogar den Ring, den sie mit spitzen Fingern entgegennahm und einmal hineinbiss, um seine Echtheit zu überprüfen.

»Da führt dich jemand an der Nase herum«, erklärte sie mir.

»Wieso?«

Zwar zog ich diese Möglichkeit auch in Betracht, aber Verenay schien sich in diesem Punkt sehr sicher zu sein.

»Weil der Kronprinz in Kürze seine Verlobung bekannt geben wird. Das steht überall in der Stadt angeschlagen. Er wird eine Lady Vale heiraten. Ich hab’s gelesen.« Sie griff nach einem Weinkrug, trank aber nicht.

Wenn das wirklich Vexacion gewesen war, dann war er sich seiner Sache verdammt sicher. Was geschah, wenn ich nicht am vereinbarten Treffpunkt aufkreuzte? Wollte er dann alles abblasen? Oder hatte er mehreren Frauen dieses Angebot gemacht?

»Das wäre ich in diesem Fall.«

»Das ist doch Läusescheiße, Nicky!« Verenay knallte ihren Weinkrug auf den Tisch.

»Jetzt stell es dir nur kurz vor. Als wäre es dir geschehen und nicht mir. Würdest du annehmen?«

»Für ein Leben in Luxus? Sofort.«

Ich lachte. »Und was ist mit dem armen Tresser?«

»Ach, der findet schon eine Neue. Aber so viel Glück hat man nicht, wenn man nicht aus der Oberstadt kommt. Das wissen wir beide.«

»Hm«, machte ich.

»Nicky, so läuft nichts in dieser Welt. Nicht in Luxmore, nicht in Ilaphia und auch nicht in anderen Ländern. Da kommt nicht der Kronprinz daher, deutet auf eine Untergebene und sagt: Diese hier erhebe ich über alle anderen und werde sie lieben und ehren, ganz gleich, was ihr denkt.«

»Es geht überhaupt nicht um Liebe. Es geht nur um Gold. Viel davon.«

»Wie viel?«

»So viel, wie ich möchte.« Verenay ließ den Ring auf den Tisch plumpsen und ich nahm ihn wieder an mich.

»Lassen wir mal außen vor, ob man diesem Mann glauben kann. Würdest du das annehmen?«

»Ja.«

»Bist du so gierig? Und hast du es so nötig?«

»Ja.«

Sie seufzte. »Es gibt auch noch andere Dinge als Gold und Schmuck.«

»Andere Dinge interessieren mich nicht.«

»Was ist denn mit dem Kutscher vom Fellow End, den ich dir vorgestellt habe? Sein Geschäft blüht, seitdem so viele Adelige Transport benötigen. Es geht immer rauer in der Stadt zu und er nimmt viele Aufträge an. Du könntest etwas Eigenes haben und Erling ist ein guter Mann. Freundlich und gebildet. Er würde dich auf Händen tragen, obwohl du ein Mädchen ohne Nachnamen und Familie bist.«

»Ich habe einen Nachnamen«, erwiderte ich trotzig.

»Nicht auf dem Papier, Nicky. Du bist nichts wert.«

So lief das in Ilaphia. Konnten die Eltern sich die Namenseintragung nicht leisten, blieb man ganz unten, konnte niemals Grund besitzen oder ein Darlehen aufnehmen. Denn dafür benötigte man einen Nachnamen. Sicher, ich kannte ihn. Aber er war nirgends offiziell verzeichnet worden und damit blieb ich jemand, der am Ende der Nahrungskette in Luxmore stand. Für immer.

Wie viel Gold brauchte man wohl, um einen Beamten zu bestechen, den Nachnamen einer Erwachsenen nachträglich zu listen?

»Ich werde das Angebot annehmen.«

»Und was machst du, wenn sie dich in die Falle locken wollen?«

»Dann ramme ich mir selbst einen Dolch in die Kehle. Ich gehe nicht ins Gefängnis.«

Ich würde keine Stunde darin überleben. Kleine, zierliche Frauen wie ich waren dort Freiwild. Nicht nur für die Mitinsassen, auch für die Wärter. Das wusste ich von meinen wenigen, kurzen Besuchen dort. Ich hatte mich mit Klauen und Zähnen gewehrt und mich teilweise verrückt benommen, damit sie von mir abließen. Es hatte funktioniert. Aber noch einmal stand ich das nicht durch.

Verenay seufzte. »Es geht mich nichts an, was du des Nachts treibst, Nicky, und ich habe dich auch niemals dazu befragt, aber das hier ist eine Nummer zu groß für dich. Ganz egal, wie viele Gaunereien du sonst durchgezogen hast. Der Palast ist etwas anderes. Weißt du, dass sie dort schwarzmagische Beschwörungen vornehmen?«

»Das ist nur Gewäsch«, tat ich ihre Worte ab. »Und selbst wenn, was kümmert es mich?«

»Du könntest auffliegen. Oder man beschuldigt dich der Hexerei? Was dann? Willst du ihnen erklären, dass du nur zufällig vorbeigekommen bist, weil der Kronprinz so nett gefragt hat? Bei den Nebeln, das ist Läusescheiße!«

»Verenay, so etwas wird nie passieren.«

Ich hatte keine Ahnung, warum sie plötzlich so ängstlich war. Zauberei war in Ilaphia verboten, wie in vielen Nachbarstaaten, ja. Doch in letzter Zeit hatte es keinerlei Anschuldigungen in Luxmore gegeben und ich bekam eine Menge mit, da ich ständig irgendwo lauschte oder mich mit anderen Dieben austauschte. Hexerei war nun wahrlich nicht das große Thema in Luxmore. Eher die Verschwendungssucht des Königs, seine erneute Brautsuche oder der neue Bauauftrag für eine Mauer zur Oberstadt, damit die reichen Schnösel sicherer lebten. Die meisten Händler diskutierten über den Wegzoll, der angeblich ab dem Sommer fällig werden sollte, wenn man die Viertel von Luxmore durchquerte.

»Du wirst mich nicht davon abbringen.« Ich sah aus dem Fenster. Die Sonne sank langsam. Hatte ich wirklich so lange geschlafen?

»Kann ich es dir nicht ausreden?«, fragte sie.

»Nein.«

Abermals seufzte Verenay, beugte sich dann vor und strich mir über das kurze, weißblonde Haar. »Dann lass mich dich wenigstens hübsch machen, bevor du in dein Verderben rennst. Eine Frau sollte immer gut aussehen, selbst, wenn sie vor ihren Henker tritt.«

Ich fühlte mich merkwürdig leicht, als ich vor dem Badehaus eintraf. Frisch geschrubbt, die Haare ordentlich gekämmt, sodass sie mir in die Stirn fielen und in einem sauberen Kleid von Verenay. Vermutlich das zweite Mal in meinem Leben, dass ich eins trug, denn normalerweise bevorzugte ich Hosen. Damit kletterte es sich deutlich leichter. Ich trug einen Beutel mit meinen wenigen Habseligkeiten und hielt den Ring fest in meiner rechten Hand, während ich darauf wartete, dass die Uhr am Astronomieturm neun schlug.

Hinter mir verabschiedeten sich die letzten Badegäste, während Angestellte bereits den Eingangsbereich des Gebäudes putzten. Die weißen Marmorfliesen waren stets spiegelglatt und barfuß eine konstante Unfallquelle. Ich hatte schnell gelernt, welche Schuhe man am besten trug, um nicht auf die Nase zu fallen.

Aber es war zu verlockend dort drinnen. Reiche Ladys entledigten sich ihres Schmucks, den sie in Schließfächern unterbrachten, wohlhabende Männer ließen ihre Geldbeutel zurück. Wie konnte man nicht im Badehaus stehlen? Allerdings hatte ich davon Abstand genommen, nachdem die Wachen verdoppelt worden waren. Mittlerweile patrouillierten grimmig aussehende Grobiane vor den Schließfächern und nicht ein einzelner Aufseher, den man problemlos mit ein bisschen Wein oder einer Dirne ablenken konnte.

Seitdem ging ich auch nicht mehr ins Hurenhaus. Normalerweise hatte ich mir eins der Mädchen geschnappt, ihr einen Teil vom Gewinn abgegeben und war anschließend mit gefüllten Taschen zurück in Verenays Dachkammer gekrochen.

Die Zeit tickte unendlich langsam herunter, ich wartete und lauschte auf die Geräusche von Luxmore. Das Schrubben der Besen hinter mir, das Klappern der Pferdehufe auf dem Asphalt, die Schritte der Menschen, die sich auf den Heimweg machten oder zu ihrer Arbeit aufbrachen.

Ich schaute zu, wie der Zeiger der Uhr unendlich langsam auf die Zwölf kroch. Beim ersten Schlag hörte ich, wie eine Kutsche sich näherte. Mittlerweile waren die Straßenlaternen entzündet worden und einige Lampenträger schwenkten ihre langen Fackeln, um Licht in die Finsternis der Stadt zu bringen.

Die Kutsche war klein und schlicht. Schwarz, mit silbernen Ornamenten, allerdings nicht protzig. So, als passe sie ins Westviertel, nicht in die Oberstadt oder in den Palastbezirk der Ashthornes. Trotzdem glitt meine Hand in den Beutel, wo ich das Messer umklammerte. Wenn sie mir eine Falle stellen wollten: Ich war vorbereitet. Unter dem Kleid trug ich einen engen Lederharnisch, der mir bereits gute Dienste geleistet hatte, wenn es zu Streitigkeiten mit anderen Dieben gekommen war. Er war so dünn und schmal, dass man ihn unter einem Kleid wie Verenays kaum bemerkte, wenn man mich nicht gerade anfasste.

Der Kutscher erblickte mich und lenkte die Pferde an den Straßenrand, doch ich wich keinen Schritt zurück, als das Gefährt vor mir zum Stehen kam. Er wirkte alt, eines seiner Augen war milchig und trotz Glatze und trug er einen buschigen Bart.

Bevor ich mich jedoch ihm zuwenden konnte, öffnete sich die Tür der Kutsche und ich sah einen weißen Handschuh, der sich in meine Richtung streckte.

»Lady?«, hörte ich eine Frauenstimme sagen. Hoch und weich, wie ein Vogel. So klangen wohl adelige Damen, die nichts als Schönheit und Konversation im Sinne hatten. Dieser Singsang war mir häufig aufgefallen, wenn ich die Stimmen der Lords und Ladys von Luxmore vernahm.

Ich trat näher. Wenn ich einstieg, gab es kein Zurück mehr. Aber ich wollte dieses Gold. Diese Juwelen. Dieses andere Leben. Das hatte ich mir nach all der Zeit verdient. Und es war meine einzige Chance. Ja, es war zu gut, um wahr zu sein. Doch wenn ich diesen Moment verstreichen ließ, würde ich mich den Rest meines Lebens grämen.

»Kommt Ihr?«, fragte die süße Stimme.

Entschlossen trat ich vor und stieg die beiden Stufen zum Inneren der Kutsche hinauf.

Der weiße Handschuh streckte sich nach mir aus und half mir einzusteigen. Den Beutel presste ich immer noch fest an mich, um sie nicht merken zu lassen, dass ich mein Messer umklammerte.

Sie schloss die Kutschentür hinter mir. Ich hörte das Rascheln ihres Kleides und ließ mich vorsichtig ihr gegenüber auf der Bank nieder. Die Kutsche fuhr an und ich warf einen Blick aus dem Fenster, bevor ich mich der Person in der Dunkelheit zuwandte. Als das Licht durch das Fenster fiel, erblickte ich eine hübsche junge Frau. Braune Locken, die Haut einen Ton zu dunkel, um der Mode zu entsprechen. Schwarzglänzende Augen. Ihr Kleid war genauso auffällig wie sie selbst.

»Ich weiß, was Ihr jetzt denken müsst«, sagte sie zu mir. »Sie sieht gar nicht aus wie Vex.«

Vex? Ich war mir todsicher, dass der Kronprinz diesen Spitznamen nicht gerne hörte – schon deswegen merkte ich ihn mir. Man konnte ja nie wissen, vielleicht wollte ich ihn in Zukunft mal auf die Palme bringen. Ganz bestimmt.

»Mein Vater hat viele Frauen. Aber er nimmt nicht jeden Bastard als sein leibliches Kind an. Mich schon. Ich bin ein Glückskind.« Sie kicherte. Es war ein hübsches Geräusch und ließ mich wieder an ein Vögelchen denken.

Ihr Kleid war tiefviolett, opulent und ausladend, als wolle sie damit auf einem Ball tanzen.

»Ich bin Lady Lyssa«, sagte sie und reichte mir die Hand.

»Nicky. Ohne Lady.«

»Oh, das werdet Ihr sein, wenn ich mit Euch fertig bin.« Sie hielt mir immer noch die Hand hin, sodass ich zugriff. Doch statt eines weichen, kraftlosen Händedrucks packte sie genauso entschlossen zu wie ich. »Ich freue mich, dass Ihr kommt. Wir werden vermutlich mehr Zeit miteinander verbringen als Ihr und mein Bruder. Da sollten wir Freundinnen sein, oder nicht?«

»Ich habe nicht viele Freundinnen.«

»Und ich noch weniger. Dann passt es ja.«

Ich musste zugeben, dass Lady Lyssa mir ein wenig imponierte. Sie war hübsch, witzig und sprach wie eine gebildete Person. Es wäre schwer gewesen, sie nicht zu mögen.

»Nun dann, Lady Vale.«

Das Licht verschwand und ich hörte es klimpern. Innerlich wappnete ich mich für einen Angriff, doch ich hörte, wie sie eine Flasche entkorkte und als wir die nächste Laterne erreichten, hielt sie ein Weinglas in der Hand.

»Auf eine gute Freundschaft. Wir brauchen einen Namen für Euch.«

»Necaea«, sagte ich. »So hat mich meine Mutter genannt.«

»Das klingt edel. Nicht so sehr nach Straße. Necaea …« Sie ließ sich den Namen auf der Zunge zergehen.

Argwöhnisch nahm ich das Glas entgegen, trank aber nicht. Vielleicht wollte sie mich vergiften? Allerdings wäre ich dann zumindest tot – nicht im Gefängnis. Damit hätte ich Plan B durchgeführt.

»Trinkt nur«, sagte sie und nahm selbst einen Schluck aus ihrem Glas. »Auf uns! Die wichtigsten Damen in Luxmore.«

»Ist das so?«, fragte ich verwirrt.

»Ja, natürlich. Ihr seid künftig meine Schwägerin und die Braut des Kronprinzen. Und ich die Prinzessin. Es gibt keine wichtigeren Damen bei Hofe, seitdem Vexacions Mutter tot ist. Gewöhnt Euch daran.«

Ich trank einen Schluck. An der nächsten Laterne sah ich, wie sie mich anlächelte. Sie war hübsch. Hübscher als viele Frauen, die ich kannte. Und sie schien meine Gedanken zu lesen.

»Eure schmale, zierliche Taille ist wie dafür geschaffen, zarte Stoffe zu tragen, die hin und wieder frivol die Haut aufblitzen lassen.«

Darüber zerbrachen sich Adelige den Kopf? Ob die Haut frivol blitzt? Faszinierend.

Wir bogen in eine abschüssige Straße ein und die Kutsche senkte sich ein wenig.

»Ich werde Euch alles lehren, was Ihr über den Hof wissen müsst«, fuhr Lady Lyssa fort. »Wichtig ist nur, dass Ihr mit allem, was Euch beschäftigt oder Euch Sorgen bereitet, zu mir kommt. Ich möchte nicht, dass sich durch unser Arrangement Probleme ergeben, die einen Schwelbrand verursachen, wenn man frühzeitig die Glut hätte austreten können.«

»Wenn Ihr mir dasselbe zugesteht.«

»Natürlich. Ich werde Euch nicht anlügen. So etwas ist mir fremd.«

»Euer Bruder sagte dasselbe.«

»Na, dann hoffe ich, dass er sich an seine Worte erinnert. Vexacion kann bisweilen ein bisschen schwierig sein.«

Statt einer Erwiderung sah aus dem Fenster. Wir rumpelten an einem Schankhaus vorbei, vor dem es wild zuging. Eine Gruppe Männer tanzte mit zwei Mädchen auf der Straße, jemand spielte die Fidel und sie wirkten sehr ausgelassen.

Lady Lyssa beugte sich vor und schaute ebenfalls hinaus. »Manchmal würde ich gerne teilnehmen. Sie sehen fröhlich aus. Am Hof gibt es nur wenig Grund zur Vergnügtheit.« Dann wandte sie sich zu mir. »Ich bin froh, dass Ihr kommt, Necaea.«

»Warum?«

»Weil ich dann eine Freundin habe. Bei der ich nicht darauf achten muss, was ich sage. Wo ich ich selbst sein kann. Die adeligen Damen warten nur darauf, dass ich einen Fehltritt mache, in der Hoffnung, sie könnten mich bei meinem Vater anschwärzen.«

»Hm«, machte ich.

Was sollte ihr schon passieren? Dann gab es ein bisschen weniger Gold und weniger Juwelen für sie. Sicherlich würde sie niemand ins Gefängnis werfen, nur weil sie sich falsch bei Hof benahm. Ich hingegen konnte alles verlieren, inklusive meines Lebens, wenn ich mir einen Fehltritt erlaubte. Das war ihr vermutlich nicht klar.

»Wie ist es denn so im Palast?«, fragte ich unverbindlich.

Ich hatte mein Misstrauen noch nicht abgelegt, denn Lady Lyssa schien zwar eine nette Frau zu sein, doch ich hatte meine Lektionen bereits in frühester Kindheit gelernt. Wer nett war, hatte meistens einen Hintergedanken. Sogar Verenay und ihr Mann. Sie hatten mich aufgenommen, ja. Aber sie profitierten von mir und taten es nicht aus reiner Nächstenliebe.

»Ihr werdet staunen. So etwas Schönes habt Ihr noch nie gesehen. Es ist der prachtvollste Hof der Welt. Ich war schon in Tarentin, Adizora, Mysegar und sogar in Vanta. Aber Ilaphia übertrifft alles.«

»Wie war es dort?« Ich spitzte immer die Ohren, wenn es um fremde Länder ging.

Wie gerne hätte ich die bekannte Welt bereist. Doch als Einfach-Geborene, ohne Nachnamen, konnte ich keinerlei Grenzen passieren oder eine Reisegenehmigung erhalten. Das gehörte zu meinem Stand dazu.

»Ach, Vanta ist faszinierend. Die Strände, das Meer, das Essen. Vielleicht reisen wir einmal zusammen hin. Die Männer dort sind richtig feurig. Zwei haben sich für mich duelliert, wer mich zum Tanz führen darf. Für Euch werden sie sich noch viel mehr ins Zeug legen, mit eurem wunderbaren Haar. Es ist fast weiß. In Vanta ist man hingerissen von solch einem Aussehen. Dazu die großen blauen Augen – ja, ich denke, wir sollten dorthin reisen. Einfach nur, damit ich dabei zusehen kann, wie Ihr den Männern den Verstand raubt.« Sie kicherte dabei und erzählte weiter: »Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass Euer Haar wächst. Am Hof sind lange Haare gerade in Mode. Da müssen wir uns unbedingt etwas für ausdenken, denn Vexacion gibt Euch nur zwei Wochen, danach müsst Ihr eine repräsentable Verlobte abgeben. Meint Ihr, das schaffen wir?«

»Keine Ahnung«, gab ich zurück. »Ich weiß nichts vom höfischen Leben.«

»Aber Ihr habt mit Adeligen zu tun gehabt?«

»Aus anderen Gründen, als Ihr vielleicht denkt.«

»Oh, ich kenne Eure Gründe«, erwiderte Lady Lyssa mit einem unbeschwerten Lachen. »Ich selbst habe Euch ausgesucht, Nicky Mars.«

»Ihr?«, fragte ich verwundert. »Warum?«

»Ich möchte Vex nicht unglücklich sehen. Er ist mein Lieblingsbruder. Ein Freigeist, der tut, was er will. Und er ermutigt auch andere darin. Vor allem mich. Daher machte ich mich auf die Suche nach einer geeigneten Frau. Und stieß dabei auf Euch.«

»Wie denn das?«

»Ich schickte meine Diener auf die Lauer. Denkt nicht, dass es einfach war. Ich hielt Monate nach Euch Ausschau. Aber am Ende konnte ich sie auf Eure Fährte schicken.«

Verdammt. Das bedeutete, ich hatte irgendwo einen Fehler gemacht. Mit wem hatte ich gesprochen, wer hatte mich verraten? Ich konnte mir keine Situation vorstellen, in der ich unvorsichtig gewesen war. Doch offensichtlich war genau das der Fall. Lady Lyssa hatte mich aufgespürt.

»Und dann entscheidet Ihr, dass ich die Frau Eures Bruders werden soll? Das klingt nach Läusescheiße.« Manchmal waren Verenays bescheuerte Flüche genau das Richtige. So wie jetzt.

»Verlobte. Ein himmelweiter Unterschied. Keine adelige Dame würde das mitmachen. Nicht einmal gegen Geld.«

»Ich bin keine verdammte Hure«, erwiderte ich spitz.

»Die brauche ich auch nicht. Sondern eine Geschäftsfrau, die Möglichkeiten erkennt.« Lady Lyssa wedelte mit ihrem Weinglas, während die Kutsche hielt, um das nächste Stadttor zu passieren. Ich hörte, wie der Kutscher sich mit den Wächtern unterhielt. »Euer Geschäft mag vielleicht illegal sein, aber Ihr habt einen Sinn für Kosten und Nutzen. Und wenn Ihr einmal zu dem Schluss kommt, dass dieses Arrangement einen großen Nutzen für Euch hat, dann seid Ihr dabei. Ihr sitzt doch jetzt in meiner Kutsche, oder nicht?«

»Schon«, gab ich zurück.

»Seht Ihr, so ist es eben. Ihr dürft alles behalten, was aus dieser Liaison hervorgeht. Pferde, Kleider, Schmuck, Gold, ein Haus – das ist mir und meinem Bruder vollkommen gleichgültig. Legt es gut an, solange es andauert, und erfreut Euch später daran.«

»Ihr werdet sicherlich verstehen, wenn ich weiterhin misstrauisch bleibe. Das Angebot ist viel zu gut, um wahr zu sein.«

»Ganz die Geschäftsfrau«, zwitscherte sie glockenhell. »Aber ich versichere Euch, dass es keinen Grund dafür gibt. Außerdem habt Ihr mich in der Hand. Ihr sitzt da mit Eurem Messer in der Tasche und könntet mich problemlos töten, wenn Ihr wolltet. Bis der Kutscher anhält und nachschaut, ist mein Herzblut schon vergossen. Also fürchtet Euch nicht vor mir. Ich bin Eure Gönnerin, wenn man so will.«

»Ich werd’ dran denken«, murmelte ich.

»Das müsst Ihr nicht. Seht mich bitte als Eure Freundin. Und nun schaut hinaus. Wir nähern uns dem Palast der Ashthornes. Seit über dreihundert Jahren Sitz der Könige von Ilaphia.«

Ich reckte den Hals, um besser aus dem Fenster zu sehen, doch noch zogen nur prächtige Herrenhäuser an mir vorbei.

Wir mussten bald die Oberstadt durchquert haben, denn diese feinen Stadtvillen kannte ich nur von Weitem. Ich stahl nie bei den ganz hohen Tieren. Das gab zu viel Ärger. Kleine Lords und Ladys, die es verschmerzen konnten, wenn ein paar Juwelen fehlten oder ein Perlenohrring abhandenkam, waren eher meine Ziele. Ich wollte zwar einen guten Fang machen, allerdings nicht Aufmerksamkeit auf mich ziehen und das geschah unweigerlich, wenn man die Obersten der Oberen belästigte. Vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Mal. Ganz sicher aber beim Dritten und dann wäre es in Luxmore für mich unschön geworden.

Draußen wurde es heller, als würden sich die Menschen hier mehr Mühe geben, der Finsternis zu trotzen. Es war ein völlig anderes Gefühl, durch die Oberstadt und die Palastgärten zu fahren, wenn man nichts Schlechtes im Sinn hatte. Ein gewisser Trotz, der sagte: Niemand kann mir etwas anhaben. Ich darf hier sein.

»Wir können die Klappe im Dach öffnen und schauen, wie der Palast in Sicht kommt«, schlug Lady Lyssa vor.

»Geht das?«, fragte ich.

Ich wollte nicht zu begeistert klingen, doch gerade war ich nur eine Gafferin, die die schönen Dinge erleben wollte.

Lady Lyssa verstaute die Weingläser, stand auf und zog einen Haken beiseite. »Stellt Euch auf die Bank«, wies sie mich an. »Und dann drückt mit mir zusammen.«

Ich sprang in die Höhe und schob mit ihr die Klappe auf. Sie schlug gegen das Dach der Kutsche, federte zurück, doch Lady Lyssa hielt sie auf und steckte den Kopf hindurch. »Es ist noch Platz. Kommt schon, das wird Euch gefallen.«

Ich richtete mich auf und zog mich in die Höhe. Vor mir lagen die Hügel von Luxmore. Je höher man kam, desto reicher wurden die Viertel. Und wir befanden uns mittlerweile auf der Prachtstraße, einer Allee, die voller Lichter, Bäume und Springbrunnen war. Marmorne Säulen, riesige Häuser und adrett geschnittene Hecken säumten unseren Weg.

Und über alledem lag der Palast von Ilaphia. Das Lichterschloss, wie man es im Volksmund nannte, weil die Ashthornes das Licht der Sterne nachahmten, um dem Schöpfer zu gefallen, den man auch den Herrn des Lichts nannte.

Jede Zinne des Palasts, jeder Winkel war von einem Licht gekrönt.

»Es sind Spiegel, die das Licht reflektieren«, erklärte mir Lady Lyssa, während ich staunend versuchte, das Immerschloss vollständig zu begreifen. Die hohen, geschwungen Türme, die glänzenden Kuppeln und überall die riesigen Schlingen der Akranbäume, die selbst Licht spendeten. Sie hielten das Schloss im Arm – nicht im Würgegriff, mehr wie Liebende, die einander berührten.

»Wie alt sind die?«, fragte ich.

»So alt wie das Immerschloss selbst. Die Baumeister zogen die Gärtner und Alchemisten von Ilaphia hinzu, um das Immerschloss zu errichten. Das war nicht immer sein Name, aber ich glaube, der ursprüngliche ging verloren und die Ashthornes nannten es schließlich so. Jedenfalls sind die Akranbäume die größten in Ilaphia. Wir pflegen sie gut und deswegen schmiegen sie sich an unsere Wünsche und lassen das Immerschloss wachsen und gedeihen, während unsere Baumeister es vergrößern.«

»Verrückt«, meinte ich nur.

Ein lebendes Schloss, das zur Hälfte aus Bäumen bestand. So etwas konnten sich nur Könige einfallen lassen. Normalsterbliche Menschen hatten keinen Bedarf an Bäumen im Haus. Schon wegen des Ungeziefers.

»Wartet ab, bis Ihr es von innen siehst. Da entfaltet sich seine wirkliche Pracht«, sagte Lady Lyssa lächelnd.

Kapitel 2: Das Immerschloss

Obwohl es spät war, erwartete mich ein opulentes Menü in Lady Lyssas Gemächern, allerdings keine Diener, die sich um uns kümmerten. Die Prinzessin führte mich über eine geheime Tür in ihre Räumlichkeiten und niemand nahm Notiz von mir. Was auch im Umkehrschluss bedeutete, dass niemand mich vermissen würde, falls sie mich in eine Falle lockte.

Ich war mittlerweile in einer merkwürdigen Zwischenwelt gefangen, wo ich die Gefahren sah – aber nicht darauf reagieren konnte. Das hier alles war so surreal, dass ich vollkommen überwältigt war.

Lady Lyssas Speisezimmer war riesig. Der Marmorboden war mit prächtigen Läufern bedeckt, riesige Wandteppiche sorgten für eine warme Atmosphäre, denn sie zeigten Szenen mit viel Rot und Gelb – eine Jagdgesellschaft, wenn ich die Bilder richtig zusammensetzte. Fenstertüren führten hinaus in einen Wintergartenbalkon, wo Schlingpflanzen und Teile der Akranbäume hindurchliefen. Feine Sessel standen dort, ein Kohlebecken verströmte Wärme. Ich sah eine filigrane Pfeife, die in einem Ständer hing, sowie Schemel für die Füße. Alles in Weiß und einem leichten Beige, was sich vorzüglich in den Wintergarten einfügte. Große, rotlilafarbene Blumen rankten sich bis zum Dach und irgendwo plätscherte Wasser aus einem Stein.

»Und hier lebt Ihr?«, fragte ich verwirrt.

»Nicht die ganze Zeit, aber der Wintergarten ist mein liebster Ort. Wir können unsere Speisen auch hier zu uns nehmen, wenn Ihr wollt.«

Ich versuchte es einfach mal mit einem Wunsch. Schließlich musste ich mich irgendwie in diese merkwürdige Gesellschaft einfügen. Warum also nicht gleich? Ich bemühte mich also, es so höflich wie möglich zu formulieren, und sagte: »Ja, bitte. Ich finde es wunderschön hier.«

Lady Lyssa lächelte und deutete auf ihr Speisezimmer. »Wenn es Euch nichts ausmacht, bedienen wir uns selbst. Ich habe die Diener fortgeschickt, solange Ihr noch nicht offiziell als Lady Vale im Immerschloss residiert. Zu viele Mitwisser verderben nur den Brei und es wird stets viel geklatscht. Traut keinem, abgesehen von mir und Vexacion. Ich werde Euch verschwiegene eigene Diener beschaffen, aber lasst sie niemals mehr als notwendig wissen. Man weiß nie, wer sie bezahlen könnte.«

Ich folgte ihr in den Speisesaal und griff wahllos nach einem der Teller. Ich sah hauchzart geschnittenes Fleisch, das nach Zitrone roch, Blütenblätter mit einem orangenfarbenen Dressing, bleiche Käsestücke, die verlockend dufteten, eine Schale mit klein geschnittenen Tomaten, Zwiebeln, Ermikernen und Knoblauch und noch Dutzende von Nachtischen. Ich tat mir von so ziemlich allem auf und schleppte es, wie eine Trophäe, nach draußen, wo Lady Lyssa sich bereits mit ihrem Teller niedergelassen hatte. Sie selbst aß nur erschreckend wenig, dafür, dass für eine kleine Familie aufgetischt wurde.

Aus der Ferne hörte ich, wie eine Tür zugeschlagen wurde.

»Vexacion.« Lady Lyssa zuckte mit den Schultern. »Niemand hat meinem Bruder je erfolgreich beigebracht, wie man eine Tür leise öffnet und vor allem schließt.«

Bevor ich mich überhaupt fragen konnte, wieso der Prinz in die Gemächer seiner Schwester marschierte, stand er bereits im Eingang des Wintergartens. Er trug ein schwarzes Gewand mit weitem Ausschnitt, aus dem die Muskeln seiner Brust blitzten – sehr höfisch also. Offenbar ertüchtigte sich der Prinz körperlich. Vermutlich bei der Jagd oder anderem Unsinn, für den nur Adelige Zeit hatten.

»Meine Braut«, rief Vexacion fröhlich, breitete die Arme aus und kam auf mich zu.

Ich erhob mich nicht, also beugte er sich herab und küsste mich auf beide Wangen, bevor er sich auf den freien Sessel fallen ließ.

»Ich war mir bis zum Schluss nicht sicher, ob Ihr annehmen würdet«, sagte er. »Ich bin froh, dass meine Schwester recht behalten hat.«

Ende der Leseprobe