Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

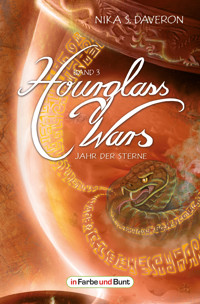

- Herausgeber: In Farbe und Bunt Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Hourglass Wars

- Sprache: Deutsch

Erleben Sie den Abschluss der "Hourglass Wars"-Saga mit Band 3 "Jahr der Sterne" von Nika S. Daveron! Die Zeit der Oberwelt ist abgelaufen. Von nun an tagt das Göttergericht. Es treibt die Sterblichen zusammen, um sie zu richten und urteilt über die Herrscher und Könige der Oberwelt. Nicht alle Götter sind sich jedoch einig über das Schicksal der Welten, sodass ein erbitterter Kampf um die Herrschaft entflammt, der die Domäne der Unsterblichen spaltet. Nicht nur die Götter der Oberwelt kämpfen bis aufs Mark um ihre Position. Azulgrana kennt nur ein Ziel: Endlich ihren Gemahl Sarasot wiederzusehen, während dieser um das Leben seiner Tochter kämpft. Und Scarabea und Titan wandeln zwischen Göttern und Menschen in der Schattenwelt – fest entschlossen am Ende wieder die Sonne zu sehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hourglass Wars - Jahr der Sterne

BAND 3

Von Nika S. Daveron

Verlag in Farbe und Bunt

Impressum

Originalausgabe | © 2021

in Farbe und Bunt Verlag

Am Bokholt 9 | 24251 Osdorf

www.ifub-verlag.de

www.ifubshop.com

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Veröffentlichung des Buches, oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle Rechte liegen beim Verlag.

Herausgeber: Björn Sülter

Lektorat & Korrektorat: Telma Vahey

Cover-Gestaltung: Stefanie Kurt

Satz: EM Cedes

Print-Ausgabe gedruckt von:

Bookpress.eu, ul. Lubelska 37c, 10-408 Olsztyn

ISBN (Print): 978-3-95936-306-8

ISBN (Ebook): 978-3-95936-307-5

ISBN (Bundle): 978-3-95936-308-2

Scarabea

Alles, was Scarabea zuletzt im Portal gesehen hatte, war zu Staub geworden. Sie befanden sich auch nicht mehr in einem Raum, oder einer Höhle. Sie waren im Nichts. Suchend sah sie sich um und erkannte erleichtert, dass Titan von Malyx noch bei ihr war. Immerhin etwas. Doch etwas stimmte nicht. Das diffuse Zwielicht verbarg es noch vor ihr, doch er sah nicht umsonst ungläubig auf seine Arme.

Als Scarabea näher herantrat, erblickte sie es ebenfalls … dort, wo seine Haut sichtbar war, ringelten sich feine Schriftzeichen.

»Was ist das?«, fragte sie leise.

Es war vorher ganz sicher nicht dagewesen, daran hätte sie sich erinnert. Sie kannte seinen Körper beinahe genau so gut wie den eigenen. So erschreckend das auch war.

»Ich weiß nicht«, erwiderte er leise und knüpfte mit einem Mal hastig die lederne Schiene seines Oberarms auseinander. Auch hier wieder: Schwarze Buchstaben, die sich schnörkelig aneinanderreihten. Und nicht nur das, Scarabea konnte sie lesen: »Mord«, las sie vor. Das war das häufigste Wort, das sie sehen konnte. »Totschlag. Diebstahl. Verrat …«

Immer mehr Worte kamen zum Vorschein, je höher Titan den Stoff zog.

Seine grünen Augen glommen im Zwielicht, während er unbarmherzig über seine Haut kratzte, um die Worte zu entfernen.

Dann erst fiel sein Blick auf sie. »Schau dich an«, knurrte er. »Du auch.«

Panisch riss Scarabea ihre Hände hoch und erkannte auf der linken Hand ebenfalls dieselben Worte. Klein, groß … und sie schlängelten sich ihren Arm hinauf. Mord. Totschlag. Raub. Verrat. Betrug.

»Bei den verdammten Göttern«, fauchte sie. »Wie ist das möglich?«

Titan sah sie durchdringend an. Scarabea wusste, dass er nach einer Erklärung suchte. Das Band verriet es ihr. Es war erstaunlich, dass sie beide nicht einmal mehr eine Sprache benötigten. Mittlerweile war es so stark, dass sie sich in vollkommener Dunkelheit, ohne Worte und Laute, hätten wiederfinden können.

»Hattest du eine Amme?«, fragte Titan. »Hat sie dir Geschichten erzählt?«

»Nein. Ich hatte eine Königin«, erwiderte sie düster. »Die mich aus dem Waisenhaus geholt hat. Königinnen erzählen nur selten Geschichten.«

»Meine hat mir welche erzählt. Und eine davon war die über die Schrift der Schande.«

»Was soll das sein?«, fragte sie leise.

Die merkwürdige Abwesenheit aller anderen Dinge ließ Scarabeas Stimme ganz seltsam klingen.

»Die Schrift der Schande erhält jeder Mensch, wenn die Götter über das Schicksal der Welten entscheiden. Sie umfasst all seine Sünden. Damit die Götter besser entscheiden können, was schlussendlich mit der Welt geschieht.«

»Dann hat deine Amme nicht gelogen«, entgegnete sie düster. »Wenn ich mich ausziehe, finde ich dann wahrscheinlich noch mehr davon.«

»Auch wenn das reizvoll ist – nein, danke. Wir haben nun wahrlich andere Sorgen.«

»Und wie geht die Geschichte weiter?« Scarabea schluckte die Antwort, die ihr auf der Zunge lag, herunter. Es half ihr gar nichts, wenn sie mit Titan stritt. »Vorausgesetzt, dass sich noch ein paar Ammenmärchen als wahr erweisen?«

»Sie versuchte uns damit zu ängstigen. Ich glaube nicht, dass wir ihre Worte für bare Münze halten sollten.«

»Sie hat mit der verfluchten Schrift recht gehabt!«, entgegnete Scarabea zornig.

Abwehrend hob Titan die Hände. »Ja und nein. Was denkst du, wie so ein gewöhnlicher Soldat aussieht? Genauso wie wir. Das ist ihre Bestimmung. Ihr Daseinszweck. Der Soldat ist für den Krieg geboren. Und im Krieg häuft er genug Sünden an. Glaubst du wirklich, die Götter wüssten nicht, dass Krieger eine dunkle Seite haben müssen? Ein Bauer wird wohl kaum so viel Schrift in seinem Leben sammeln. Ist er deswegen ein besserer Mensch als ein Krieger?«

Scarabea seufzte. »Niemand versteht die Götter. Ich am allerwenigsten. Also spuck aus, was du weißt.«

»Sie erzählte davon, dass die Götter die Menschen vor ihr Gericht holen. Und dann bestimmen sie, welche der beiden Hälften die Oberhand bekommt. Menschen, die sich besonders hervorgetan haben, belohnen sie. Auch in der Schattenwelt. Sie dürfen die Welten wechseln. Andere müssen hierbleiben, weil sie Schlechtes getan haben.«

»Das klingt nach ausgemachtem Unsinn«, antwortete Scarabea. »Das würde bedeuten, dass es nur eine begrenzte Anzahl von Menschen gibt und diese stets zwischen den Welten wandeln.«

»Wenn man meiner Amme glauben möchte, dann ist das so, ja. Aber ich möchte das nicht glauben. Ich möchte nicht glauben, dass all die Männer, die ich aus gutem Grund erschlagen habe, vielleicht wieder auferstehen, obwohl sie den Tod verdient haben.«

»Du hast wirklich merkwürdige Sorgen«, stellte sie fest.

Titan sah sie prüfend an. »Du wirkst verändert.«

»Lord von Malyx«, spottete sie. »Ihr seid bemerkenswert dämlich. Ich bin gerade mit göttlichem Beistand aus einer Stadt voller Teufel entkommen, anschließend mehrfach fast gestorben, dann habe ich mir eure Lügen über das Kind angehört, das angeblich nicht Eures ist, und anschließend hat der Regent von Kendor meinen Kopf verlangt. Ach, ja … außerdem habe ich noch einen kleinen Abstecher in die Schattenwelt gemacht. Leider ist das Portal geschmolzen, und jetzt sitzen wir im Nichts fest. Also, Lord von Malyx, was könnte mich verändert haben? Sucht es Euch aus!«

»Es ist nicht mein Kind, und das weißt du auch«, war seine einzige Antwort dazu.

Scarabea wusste, dass er nicht log. Das Band hätte es ihr verraten. Aber ihr Kopf wollte die Tatsache nicht hinnehmen. Zu unglaublich schienen die Dinge, die in den letzten Monaten passiert waren. Sie ging einen Schritt auf ihn zu und stieß auf etwas Hartes unter ihren Stiefeln.

Als sie sich hinabbeugte, erkannte sie eine verschnörkelte metallene Platte. Sie bestand ebenfalls aus Worten, doch die Schrift war Scarabea gänzlich unbekannt.

»Wo sind all die Menschen?«, fragte sie leise.

»Ich weiß es nicht«, gab Titan zurück. »Vielleicht sind sie erstarrt, als die Uhr angehalten wurde.«

»Und wir nicht?«

»Nein, scheinbar nicht. Vielleicht, weil wir uns weder auf der Oberseite noch der Unterseite befanden.«

Das Zwielicht war unverändert, als Scarabea sich umsah. Es gab nur sie beide, die graue Welt aus Nichts und die Metallplatte mit der Schrift.

»Vielleicht sollten wir hier rasten«, murmelte sie. »Nur für eine Weile.«

»Und dann?«

»Es führt kein Weg irgendwohin. Was also sollen wir deiner Meinung nach tun?«

»Nicht stehenbleiben. Wer weiß schon, wie diese Welt funktioniert? Ich für meinen Teil werde es herausfinden. Und am Ende wieder auf der richtigen Seite stehen.«

Scarabeas Lachen klang gezwungen und unnatürlich in ihren eigenen Ohren. »Du bist ja verrückt. Schau dich an. All die Sünden. Meinst du, die Götter lassen sich davon beeindrucken, dass du Titan von Malyx bist? Ha, sie pfeifen drauf, bei Dumarion!«

»Hör auf damit«, knurrte er. »Wir beide werden am Ende auf der Oberseite stehen. Ich werde nicht in dieser Zwischenwelt leben.«

»Oh, das wirst du auch nicht«, entgegnete sie hochmütig. »Dich werden sie direkt in die Schattenwelt schicken!«

»Wo ich bin, dorthin gehst du auch, schon vergessen?«

»Wer sagt das? Die Götter? Ich glaube kaum. Sie können das Band nach Belieben zertrennen. Dafür sind sie doch Götter, oder nicht?« Wenn sie das vermochten, würde Scarabea sie alle verehren. Für den Rest ihres Lebens.

Sie trat auf das Ende der Platte zu, und als ihr Fuß das Nichts dahinter beinahe berührte, erschien eine weitere.

»Ich glaube, es will, dass wir ihm folgen.«

Titan kam näher. »Kannst du es lesen?«

»Nein. Aber …« Sie sah ihn prüfend an. »Ich könnte schwören, dass es dieselben Zeichen sind, die du im Gesicht trägst.«

Titan fuhr mit der Hand über die Zeichen an seiner Schläfe.

Scarabea seufzte. »Sag bloß, am Ende bist du auch einer von denen?«

»Unsinn. Das wüsste ich wohl.«

»Du wusstest auch nicht, dass du Sphinxenblut in dir trägst«, grollte sie und setzte sich in Bewegung.

Mit jedem ihrer Schritte tauchte eine neue Platte auf. Jegliches Geräusch war gedämpft und so leise, dass sie sich unwillkürlich fragte, ob ihr Verstand ihr die Geräusche nur vorgaukelte.

Nach und nach wurden die Platten verschlungener und größer, etwas später wurden sie sogar von einem verschnörkelten Geländer gesäumt, und schließlich erkannte Scarabea, dass sie eine Brücke überquerte. Die Steigung war kaum merklich gekommen, doch nach und nach wurde sie stärker, sodass sie sich schließlich am Geländer festhalten musste, um Atem zu schöpfen.

Titan kam neben ihr zum Stehen und beugte sich über das Geländer. Unter ihnen war nichts. Graues Licht. Sie beide waren das einzig Farbige in dieser Welt.

»Hört das niemals auf?«, fragte sie niedergeschlagen. Es kam ihr vor, als sei sie bereits seit Stunden auf den Beinen. Und mit einem Mal wünschte sie sich schmerzhaft heim. Nach Coronia. In ihr Bett in ihrem Quartier. Sie hatte nie viel besessen, doch all das wenige, was sie gehabt hatte, fehlte ihr nun entsetzlich.

Titan musste ihr Gefühl spüren können, doch er sagte taktvollerweise überhaupt nichts dazu.

»Wohin gehen wir?«, fragte sie.

»Ich vermute, in die Schattenwelt.«

»Keine zehn Hyänen bekommen mich dorthin.«

»Ich glaube, das hast du nicht in der Hand«, war seine Antwort, und er schritt voran.

Azulgrana

Das erste, was Azulgrana bemerkte, war der Duft. Von irgendwoher drang der verlockende Geruch nach gebratenem Fleisch in ihre Nase. Das zweite waren die Gitterstäbe, hinter denen sie sich befand. Die kalte Wand aus schwarzem Stein im Rücken, die Gitter direkt vor ihrer Nase. Ihre Zelle war nicht einmal groß genug, um sich hinzulegen, denn auf der anderen Seite war der Abgrund. Wind pfiff daraus empor und ließ sie schaudern.

Stöhnend kam sie auf die Beine und wäre um ein Haar auf die Nase gefallen, weil ihr Körper sich schwach und schwammig anfühlte.

Vorsichtig stemmte sie sich abermals hoch und hielt sich dabei an den Gittern fest. Ihr aufgeregtes Atmen warf unheimliche Echos in die Dunkelheit. Denn hinter den Gittern gab es nur dieses Nichts zu sehen. Kein Licht. Nur der Geruch nach gebratenem Fleisch versprach einen Hauch von Zivilisation.

Hatten die Zwillingskönige sie als Pfand behalten? Wo war Sarasot? Azulgrana hatte überhaupt keine Ahnung, wo sie sich befand oder wieviel Zeit vergangen war, seit sie das Geisterschiff verlassen hatte.

Ihre letzte Erinnerung war das Heiligtum der Brizma, der coronianischen Mondgöttin, welche sie bezahlt hatte, um eine Armee zu erlangen und den Wunsch der Geisterkönige zu erfüllen. Nicht freiwillig, man hatte sie gezwungen, nachdem sie versucht hatte, das Schiff der sivolischen Geister zu entern. Ein unkluger Entschluss, wie sich im Nachhinein herausstellt hatte, denn die Zwillingskönige benutzten sie, um den Erzfeind Coronia zu attackieren.

Irgendetwas musste im Heiligtum schiefgegangen sein, denn Azulgrana konnte sich nicht mehr daran erinnern, was dort geschehen war. Aber wenn es sie in diese Zelle befördert hatte, dann war wohl so ziemlich alles schiefgegangen.

Um sich selbst machte sie sich keine Sorgen. Sie war bereits zweimal in Gefangenschaft gewesen und hatte es überstanden. Nein, das war nicht ihre größte Sorge, sondern die Tatsache, dass Sarasot nicht bei ihr war. Mehr noch, es gab keine Spur, die ihr auch nur ansatzweise verriet, dass er noch lebte.

Azulgrana ließ die Gitterstäbe aus rostigem Eisen los und atmete tief durch. Sarasot starb nicht einfach so. Nicht, ohne dass sie etwas davon mitbekam, das war zumindest ihre feste Überzeugung. Sie beide teilten etwas, das nicht viele Menschen miteinander erfuhren. Deswegen konnte er auch nicht einfach tot sein.

Azulgrana schreckte hoch, als sie die Schritte hörte. Also war sie doch nicht allein in der Dunkelheit. Ob sie wohl noch in Coronia war? Denn auf dem Schiff befand sie sich nicht. Der Boden war fest und hart und genauso schwarz wie die Wände an der Seite. Nur ein diffuses, graues Zwielicht draußen erleuchtete ihre Zelle, sodass sie deren Umrisse erkennen konnte.

»Ah, Lady Berlais!« Eine hohe, unangenehme Stimme.

Sie kam Azulgrana merkwürdig bekannt vor, ein Gesicht dazu wollte ihr jedoch nicht einfallen.

»Wer seid ihr?«, fragte sie misstrauisch.

Vorsichtig tastete sie über ihren Rücken, doch ihre Sichel war fort. Hatte sie wirklich etwas anderes erwartet? Eine Gestalt tauchte vor ihren Gitterstäben auf, und obwohl sie sich im Schatten hielt, kam sie Azulgrana merkwürdig vertraut vor.

»Ich weiß, was Euch gerade durch den Kopf geht«, sagte die Fremde. »Ihr fragt Euch ganz sicher, wo Ihr seid, nicht wahr?«

»Auch«, entgegnete Azulgrana hochmütig. »Wo ist mein Gemahl?«

»Im Augenblick?« Die Gestalt hob eine Hand an den Kopf, als müsse sie angestrengt nachdenken. Dann wandte sie sich wieder Azulgrana zu, und zwei helle Punkte flammten auf.

Es waren ihre Augen, und sie beleuchteten ein Gesicht, dass Azulgrana merkwürdig vertraut vorkam: Es glich dem der Mondscheibe im Heiligtum. Das Haar trug die Mondgöttin kurz, und ihre leuchtenden Augen brachten Azulgrana dazu, die ihren zu schließen und sich abzuwenden.

»Wenn er wichtig ist, ist er hier.«

»In der Schattenwelt?«, fragte Azulgrana lauernd.

»Ja, wisst Ihr es denn nicht? Derzeit befindet sich jeder Mensch auf dieser Welt dort, wo er war oder dort, wo die Götter ihn haben wollen. Schließlich bestimmen die Götter bald, welche Seite die Oberhand behalten wird. Und wenn Euer Gatte nur wichtig genug ist, dann befindet er sich vielleicht ganz in der Nähe. Oder sie haben ihn direkt in die Schattenwelt gesandt, weil es für ihn keine Chance auf Licht gibt.«

»Solltet Ihr nicht auch mitentscheiden?«

Die Mondgöttin wedelte achtlos mit der Hand. »Was interessiert es mich. Ich bin eine Göttin. Ich lebe, auf welcher Seite es mir passt. Und ich werde auch nicht für irgendetwas stimmen. Ich finde das bevormundend. Lasst die Menschen doch tun, was sie für richtig halten. Falsch ist es am Ende nämlich immer.«

Azulgrana erinnerte sich daran, dass die Mondgöttin beim letzten Mal deutlich ungehobelter aufgetreten war. Mehr wie ein bockiges Kind, mehr wie Danza, wenn sie etwas haben wollte. Der Gedanke an ihre Töchter schmerzte mit einem Male. Konnte Rossa sich behaupten? Sie hatte sie als Statthalterin zurückgelassen und Danza ebenfalls.

Nie hatte sie angenommen, dass sie zu diesen Gefühlen fähig war, denn ihre Töchter waren bisher eine Enttäuschung für sie gewesen. Doch jetzt wünschte sie sich schmerzlich fort nach Krähenwehr, um ihre Kinder in die Arme zu schließen.

Die Mondgöttin lächelte. Ihre Augen waren wie Scheinwerfer, und sie suchten Azulgranas Körper ab.

»Erklärt mir das«, forderte Azulgrana sie auf.

»Da gibt es nichts viel zu erklären, Lady Berlais. Die Zeit ist abgelaufen, und nun tagt das Gericht der Götter. In Kürze jedenfalls, derzeit noch nicht.«

»Und warum bin ich nicht in der Schattenwelt?«

»Weil ich Euch in die Domäne der Unsterblichen gebracht habe, als Ihr bezahlt habt. Ihr erinnert Euch doch sicher daran, was Ihr da erhalten habt, oder?«

»Nein.«

»Nun, Euer Gemahl weiß es. Das muss reichen.«

»Weshalb haltet Ihr mich gefangen?«, wollte Azulgrana wissen.

»Ihr seid nicht gefangen, sofern Ihr nicht wollt. Ich tat es zu Eurem Schutz. Nicht jeder Gott toleriert Sterbliche in dieser Domäne. Ihr habt bezahlt, also seid Ihr mein Gast. Immerhin konntet Ihr bezahlen, nicht wie die nutzlose Königinnenschwester von Coronia. Die konnte es nicht.«

Der Geruch nach gebratenem Fleisch wurde stärker, und Azulgranas Magen knurrte hörbar.

»Ich lasse Euch etwas bringen, wenn Ihr möchtet.«

Sie nickte hastig und die Mondgöttin trat zurück. Ihre Gestalt verlor an Kontur, und mit einem Mal war sie fort.

Azulgrana schloss für einen Moment die Augen. Sie war nicht tot. Aber sie hatte gerade mit einer Göttin gesprochen, die sich plötzlich erschreckend freundlich verhielt. Alles in ihr war der festen Überzeugung, dass die Göttin sie zu hintergehen versuchte. Oder zu einem weiteren Handel überreden wollte. Was es auch war – nichts davon würde gut für Azulgrana ausgehen, so viel wusste sie immerhin schon.

Sie konnte zwar nicht sagen, was im Heiligtum geschehen war, aber offensichtlich hatte die Göttin sie im Austausch für ihr Opfer in die Domäne der Unsterblichen mitgenommen.

Mit einem quietschenden Geräusch wurden plötzlich die Gitter beiseitegeschoben, und Azulgrana war frei. Allerdings nur für einen kurzen Moment, dann tauchte die Mondgöttin mit ihren unheimlichen, weißen Augen vor ihr auf und hielt ihr einen Silberteller mit gebratenem Kaninchen hin. Ein paar gebackene Rüben und Tomaten komplettierten das Ganze.

»Setzt Euch«, sagte sie und deutete hinter Azulgrana. Die Zelle war verschwunden. Dafür standen dort nun ein Tisch und zwei Stühle. Argwöhnisch sah sie zur Mondgöttin hinüber, die einladend den Teller hielt.

»Ich versichere Euch, das Fleisch ist weder verdorben noch vergiftet.«

Azulgrana ließ sich dennoch wachsam auf dem Stuhl nieder und wartete, bis die Mondgöttin den Teller auf den Tisch gestellt hatte und sich ihr gegenüber niederließ.

»Wieso tut Ihr das?«, fragte sie leise. »Ihr seid keine freundliche Göttin.«

Die Mondgöttin lachte lauthals. Jetzt wirkte sie wieder mehr wie die Stimme, die Azulgrana schon im Heiligtum vernommen hatte. »Ihr habt einen Pakt mit mir geschlossen. Ich halte mich an meine Worte. Nichts davon hat je inkludiert, dass es Euch schlecht ergeht. Nur seid Ihr eben nicht mehr auf der Oberseite der Welt.«

Azulgrana schwante Übles. »Für immer?«

»Oh, nein. Unser Pakt wird mit dem Jahrtausendwechsel nichtig sein. Aber bis dahin seid Ihr mein Gast. Sie würden Euch sowieso bald holen kommen.«

»Wer … sie?« Azulgrana konnte sich dennoch nicht mehr beherrschen und zog den Teller zu sich heran.

»Die Götter. Ihr seid wichtig für den Verlauf des Sandes in der Uhr. Sie holen alle wichtigen Figuren auf ihrem Spielbrett zu sich, auf dass sie am hohen Gericht teilnehmen können. Der Allvater schaut sich die Menschen gerne an, vor allem jene, die herrschen. Wer weiß? Vielleicht herrschen die Berlais ja bald wieder auf der Oberwelt. Obwohl, wenn ich mir Euch so ansehe, dann glaube ich nicht daran.«

Azulgrana folgte den Scheinwerfern ihrer Augen, die ihren Arm beleuchteten.

Die Oberseite war von ihrem Armschutz verdeckt, doch die Unterseite zeigte ihre Haut. Und die war nicht mehr nur mit den Schlachten verziert, die sie geschlagen hatte, nein, Worte standen darauf. Hässliche Worte: Mord, Totschlag, Raub, Anmaßung, Rache.

Azulgrana erbleichte und schluckte den Kaninchenrest, den sie gerade gekaut hatte, schnell herunter.

»Was ist das?«

»Das wisst Ihr sehr gut, Lady Berlais«, entgegnete die Mondgöttin amüsiert. »In Granaruida kennt man die meisten Zeichen der drohenden Umkehr gut. Die Portale waren Euch schließlich auch bekannt.«

»Das da kenne ich nicht«, antwortete Azulgrana anklagend und deutete auf ihren Arm.

»Es ist die Schrift der Schande«, entgegnete die Mondgöttin amüsiert. »Und so wie ich das sehen kann, bedeckt sie mehr als fünfzig Prozent Eures Körpers. Das ist nicht gut, Lady Berlais. Gewöhnlich werden nur Menschen mit weniger Sünden auf der Oberwelt belassen.«

Azulgrana erstarrte. »Ich werde nicht hierbleiben. Ich möchte heim zu meinen Kindern und meinem Gemahl.«

»Sie kommen sicher her, wenn das Gericht tagt. Wobei ich von euren Töchtern bisher nicht viel gehört habe. Vermutlich sind sie nicht wichtig für den Verlauf der Geschichte. Ich kenne noch nicht mal den Namen von Zweien. Die Dritte hingegen ist mir bekannt. Was sagt man dazu, Lady Berlais? Eure Brut scheint sich bisher nicht hervorgetan zu haben. Wie dem auch sei …« Die Mondgöttin deutete abrupt auf den Teller. »Seid ihr schon satt?«

»Nein«, erwiderte Azulgrana. »Mir ist nur der Appetit vergangen.«

»Esst. So etwas Gutes bekommt Ihr so schnell nicht wieder.«

Beinahe mechanisch schob sich Azulgrana den nächsten Bissen in den Mund. »Ich werde nicht in der Schattenwelt bleiben.«

»Hm«, machte die Mondgöttin. Ihre Scheinwerferaugen wurden für einen Moment noch etwas heller. »Vielleicht habe ich für dieses Problem eine Lösung. Ihr wisst ja, eine Hand wäscht die andere.«

Titan

Der Anstieg der Brücke ließ Titans Kräfte schwinden, und er fühlte sich, als gehöre sein Körper nicht mehr wirklich ihm. Die Luft war dünn und der Ausblick genauso trüb wie zu dem Zeitpunkt, da sie sich auf den Weg gemacht hatten.

Auch Scarabea erging es so, er konnte es fühlen, doch sie sagte nichts, kein einziges Wort. Doch irgendwann blieb sie stehen und sah ihn an. Das Grün ihrer Augen glomm für einen Moment in der Dunkelheit.

»Ich kann nicht mehr«, sagte sie leise. Überhaupt wirkte sie gar nicht mehr wie die Scarabea, die er kannte. Sie schien müde und aller Dinge überdrüssig.

»Wir könnten eine Weile hierbleiben«, erwiderte er schließlich.

»Hier auf der Brücke sind wir ein leichtes Ziel für … nun ja … sofern es hier jemanden außer uns gibt.«

»Ich weiß nicht einmal, wo wir sind«, war Titans Antwort. »Was schert es uns, wer hier sonst noch ist?«

Sie lächelte matt und ließ sich einfach auf den Boden sinken. »Du hast recht. Was schert es uns?«

Titan kniete neben ihr und sah sie an. Die Schrift verunstaltete nicht nur ihren Arm, sondern führte weiter hinauf bis über ihr Dekolletee. Auf ihrem Hals stand: »Betrug.« In Großbuchstaben.

»Ich bin müde«, murmelte sie.

»Schlaf eine Weile.«

»Nein …« Sie kratzte an einer verschorften Narbe am Oberschenkel. »Wir müssen weiter. Es ist nur alles so … sinnlos. Ich meine, das Stundenglas ist durchgelaufen. Sie werden die Welten umkehren. Und uns in die Schattenwelt schleudern. Wenn man es mal genau nimmt, war unsere Welt keine besonders gute.«

Obwohl Titan ihr beipflichtete, war ihm ihre düstere Stimmung ein Gräuel. Das war nicht die Scarabea, die er kannte. Die sinnlos Zürnende, die sich gegen jeden Versuch des Schicksals, sie zu lenken, auflehnte. Die Dinge anschrie, wenn sie nicht funktionierten. Die Götter verfluchte, wenn es sein musste. Nein, nichts davon schien in dieser Welt noch übrig zu sein.

»Wo ist dein Kampfgeist hin?«, verlangte er zu wissen.

»In der Oberwelt zurückgeblieben.« Sie seufzte. »So sehe ich definitiv nie wieder die Sonne.«

»Wer braucht die schon?«, entgegnete er achtlos.

»Ich brauche sie. Zum Leben. Ich habe es schon in Karga gehasst. Hier noch viel mehr. Das ist doch kein Leben für eine Coronianerin. Für niemanden!«

»Aber es ist eins«, sagte Titan schlicht. »Finde dich damit ab. Sterben können wir irgendwann einmal. Aber nicht heute und nicht morgen. Wir marschieren einfach hier raus. So wie wir es bisher auch getan haben. Irgendeinen Weg gibt es, sonst gäbe es die Portale nicht.«

»Dummchen«, kicherte sie freudlos. »Die Portale erscheinen ungefähr zwei Jahre, bevor das Göttergericht tagt. Was meinst du: Leben wir so lange?«

»Halt den Mund, du pessimistisches Weibsbild«, knurrte er. »Und wenn ich dich an den Haaren hier rausschleifen muss: Wir gehen wieder auf die richtige Seite.«

»Dann müssen wir erst einmal auf die falsche Seite«, antwortete sie.

»Weshalb?«

»Weil sie die Welten umkehren werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie all den Verrückten auf unserer Seite noch eine Chance geben werden. Stattdessen werden sie die Schattenwelt zur Oberwelt machen, und wir sind gerade in keiner dieser Welten.«

»Meinst du, das funktioniert so? Was ist hiermit?« Dabei deutete er auf ihre Schrift. »Denkst du, die tragen wir zum Spaß? Das wird wohl irgendeiner Kontrolle unterliegen, sonst würden wir sie nicht tragen.«

»Du Sohn einer Hyäne hast es wirklich raus, einem Mut zu machen. Du wolltest Optimismus – ich liefere ihn dir und du zerschlägst ihn prompt.«

»Sprechen wir mal nicht von Optimismus«, grollte er. »Sondern von einem Schlachtplan, der wasserdicht ist.«

»Hier kann nichts wasserdicht sein, weil wir zu wenig wissen.«

Titan stand auf und begann im Kreis zu laufen. Stillzustehen erschien ihm in dieser Situation nicht klug. Sein Blick fiel auf die merkwürdigen Zeichen, aus denen die Brücke gemacht war. Sie glichen den seinen auf seltsame Weise. Was dort wohl geschrieben stand? Und weshalb trug er Zeichen aus dieser Welt mit sich herum? »Was wissen wir denn effektiv?«

Scarabea schien sich wieder ein wenig gefangen zu haben. »Dass die Götter entscheiden, ob die Welten sich umkehren. Und dass uns einige von ihnen zu Hilfe gekommen sind. Weshalb sollten sie das getan haben, wenn es doch bald vorbei mit unserer Welt ist?«

»Korrekt. Ich …«

Ein düsteres Grollen erschütterte die Brücke. Scarabea sprang auf und zog einen Dolch, den sie seit Karga mit sich führte.

Titan blieb stehen und sah in die entgegengesetzte Richtung. Doch dort war nichts außer grauem Zwielicht.

»Das klingt unschön«, knurrte Scarabea.

Ein zweites Grollen, diesmal viel näher. Die Brücke vibrierte regelrecht, als hätte etwas sehr Schweres sie gestreift.

»Wir sollten zusehen, dass wir fortkommen«, sagte Scarabea gepresst. »Ich …«

Titan konnte gar nicht so schnell reagieren, wie die Brücke mit einem Mal instabil wurde. Bedrohlich schwankend standen sie beide über dem Nichts. Als er beinahe das Gleichgewicht verlor, griff er nach dem Geländer, dass sich unter seinen Händen zu Staub auflöste.

»Nimm meine Hand«, rief er Scarabea zu, die sich das nicht zweimal sagen ließ. Wenigstens einmal in ihrem Leben, schoss es ihm unpassend durch den Kopf.

Ein weiterer Ruck ging durch die Brücke, das Metall fühlte sich an, als würde es Wellen schlagen, das Schwanken wurde stärker, und dann zerbrachen die metallenen Streben aus fremden Buchstaben. Titan hatte gerade noch Zeit, Scarabea näher zu sich heran zu ziehen, dann befand er sich im freien Fall. Unter ihm das Nichts, über ihm ebenfalls.

Der Wind peitschte ihm um die Ohren, und er hörte Scarabeas langgezogenen Schrei. Dann schlug er auf dem Boden auf, die Luft wurde aus seinen Lungen gepresst. Titan sah Sterne tanzen, und sein eigener Schmerz wurde von Scarabeas überlagert.

Schleier legten sich über seine Augen, und es wurde schwarz.

Er musste eine ganze Ewigkeit dort gelegen haben, denn als er die Augen öffnete, sah er mit einem Mal den Nachthimmel. Verwirrt setzte er sich auf und blickte nach oben. Fremde Sternbilder waren es, die dort auf ihn hinableuchteten. Und Wolken, die nicht weiterzogen. Als wäre auch an diesem Ort die Zeit angehalten worden.

Sein gesamter Körper ächzte unter der Anstrengung, und als er vorsichtig nach Scarabea tastete, kämpfte er abermals mit dem fürchterlichen Schmerz, der ihm den Atem raubte.

Aber sie war noch da. Und sie lebte. Das war alles, was zählte. Vorsichtig berührte er ihre Stirn, und sie schlug die Augen auf.

»Wo bin ich?«, fragte sie schwach.

»Ich weiß es nicht. Irgendwo, wo es einen Himmel gibt.«

Sie fuhr in die Höhe, stieß ihn dabei beiseite und starrte in den Nachthimmel. Ihr Schmerz fuhr durch Titans Schulter. »Lass das, Weib! Das tut weh!«

»Halt den Mund«, fauchte sie. »Das ist ein Himmel. Und wo ein Himmel ist, ist auch eine Welt.«

»Fragt sich nur welche«, entgegnete er höhnisch.

Jetzt erst bemerkte er, dass sie in einem Sammelsurium von Pflanzen lagen. Dichtes Moos und leuchtende Blumen hatten ihren Aufprall gemildert. Überall rankten sich dichte, knorrige Äste empor, und Titan musste sich eingestehen, dass er so einen Ort noch niemals gesehen hatte. In gewisser Weise erinnerte es ihn an die Oasen in Coronia. Doch diese Bäume waren anders als die coronianischen Palmen. Sie waren größer und dichter, und sie trugen wundersam geformte Blätter.

Es roch nach frischem Grün, und irgendwo plätscherte Wasser von den Blättern. Titans Haar war feucht und seine Kleidung klamm.

»Was ist das hier?«, wisperte Scarabea. »Ich habe so etwas noch nie gesehen.«

»Nun, da hinten ist der Mond«, sagte er leichthin. Vollmond, sodass der Wald, in dem sie sich befanden, deutlich sichtbar war.

»Ich glaube, jetzt sind wir unten. Wo immer das ist«, erwiderte Scarabea. Eine gewisse Ehrfurcht schwang in ihrer Stimme mit.

»Meinst du wirklich, dass wir in der Schattenwelt sind?« Dieser Ort hier war friedlich und ruhig. Schon als Kind hatte seine Amme Titan von der Schattenwelt erzählt. Und da war von Lavaströmen und Feuerlöchern die Rede gewesen. Aber nicht von einem friedlichen, grünen Ort.

»Hörst du das?«, fragte sie. »Es gibt hier Wasser.«

Er nickte. »Aber ob man es trinken kann, ist fraglich.«

»Ist mir gleich. Besser, ich sterbe am Gift, als dass ich verdurste. Frag mal deine Jaguarkrieger, wie unangenehm das ist.«

»Nett, dass du mich daran erinnerst«, grollte er.

Abermals durchzuckte ihn der Schmerz, als sie aufstand und sich die Schulter hielt. »Au … ich glaube, da ist was kaputtgegangen.«

»Lass mich das ansehen«, bat er und stand ebenfalls auf.

Scarabea trat näher und presste ihre Hand auf die Schulter. Blut sickerte hervor, und als Titan ihren Umhang beiseiteschob, erkannte er, dass ein Ast sich in ihre Schulter gebohrt hatte.

»Das wird unschön«, murmelte er düster.

»Tu, was du tun musst.« Sie klang tapferer, als sie wirklich war, das konnte er fühlen.

»Wann habe ich das jemals nicht getan?«

»Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, Titan von Malyx hochleben zu lassen«, schimpfte sie. »Mach es raus. Sonst bringt es uns beide noch um.«

Titan trat näher und strich ihr über die Wange. Es war ein Reflex. Er konnte nichts dagegen tun. Wann immer sie sich so nahe kamen, vibrierte das Band. Und wenn sie sich berührten, sang das Band regelrecht. Sobald sie einander ansahen, wurde es schlimmer. Er hasste es, dass sie ihn dazu brachte, aber er konnte sich nicht dagegen wehren.

Mit der Hand um den Ast, der immer noch in ihrer Schulter steckte, küsste er sie gierig und zog noch im selben Moment an dem Fremdkörper.

Er erstickte ihren Schrei mit seinen Lippen, und erst, als sie ihn zurückstieß, um lauthals zu fluchen, war er wieder Herr seiner Sinne.

»Verflucht, Titan! Was soll der Scheiß? Du kendorischer Hurensohn! Möge dich die Katzengöttin ficken! Au!«

Er grinste. »Ist draußen.«

»Habe ich gemerkt.« Wütend rieb sie sich die Schulter, während Titan den Schmerz ignorierte und ein Stück Stoff aus ihrem Umhang riss.

»Halt still und lass es mich verbinden«, befahl er. »Danach machen wir uns auf Wassersuche.«

Yavelin

Der Kerl, der sie an der Kette durch eine unendliche graue Weite führte, schimmerte regelrecht im düsteren Zwielicht. Und er schien mal älter, mal jünger zu werden. Zuvor war er ein kleiner Junge gewesen, dann beinahe ein Mann – die Gestalt kannte Yavelin sogar, denn so war er ihr begegnet. Während ihrer Rebellion gegen ihre verblendete Schwester.

Doch was hatte es ihr eingebracht? Die Verbannung? Den Tod? Jedenfalls befand sie sich nicht mehr in ihrer Welt. Und man hatte sie mit Stummheit gestraft. Nicht so, wie man es vielleicht annehmen konnte. Nein, man hatte ihr den Mund genommen. Sie würde niemals mehr ein Wort sprechen können. Als sie im Gläsernen Herz das erste Mal ihr Spiegelbild gesehen hatte, war sie in Tränen ausgebrochen.

Mittlerweile befand sie sich allerdings in einem merkwürdigen Zustand der Gleichgültigkeit. Wo immer dieser Kerl sie hinschleppte, es war Yavelin gleich. Er war ein Gott. Und sie eine Sterbliche, die die Götter scheinbar beleidigt hatte. Warum die Mondgöttin sie freigegeben hatte, wusste sie selbst nicht. Gab es überhaupt einen tieferen Sinn in ihrem Dasein? Sie wusste es nicht.

Dass er sie mitgenommen hatte, war ihr völlig unverständlich. Er war irgendwann einfach im Gläsernen Herz erschienen und hatte sie aus ihrem provisorischen Gefängnis befreit. Anschließend hatte er sie an einen seltsamen Ort voller Uhren geführt, wo ein riesiges Stundenglas stand. Und dann war er mit ihr hierhin gegangen. Ins Nichts. Wo mochte sie nun sein?

Ihre Neugierde erwachte dann und wann sporadisch, und sie versuchte sich immer wieder bemerkbar zu machen, indem sie stehenblieb und ins Nichts deutete. Aber der Fremde, der in dieser Wirklichkeit Aranzadi hieß, gab ihr nie eine Antwort. Der Name, unter dem sie ihn kannte, war Golan. Er hatte sich als Bauernjunge ausgegeben, als sie noch die Königin von Coronia gewesen war. Hatte er mit ihr gespielt? Falls ja, dann war sein Plan aufgegangen. Sie hatte versucht, ihn der Mondgöttin zu opfern. Dass die Göttin einen anderen Gott nicht haben wollte, war klar, sodass sie den Betrug sofort bemerkt haben musste.

So ging Yavelin einsam hinter dem Mann her, der ein Gott war und sich dennoch nicht wie einer verhielt. Irgendwann, sie hatte das Gefühl, als sei sie bereits seit mehreren Tagen gelaufen, erkannte sie schwarze Mauern, die aus dem Nichts hervorragten.

Und auf der linken Seite sah sie den Abgrund. Eine steile Felsklippe, die von der Mauer abfiel, wie ein riesiges Puzzlestück. Die scharfen Kanten wurden von einem eisigen Wind umweht, der Yavelin frösteln ließ, doch Aranzadi führte sie einfach weiter, bis sie eine Brücke aus merkwürdigen Zeichen passierten und schließlich vor den größten Mauern, die Yavelin je gesehen hatte, zum Stehen kamen.

Sie waren schwarz wie Pech und so hoch, dass sie die Zinnen nicht sehen konnte. Ein Tor von ungeheurer Größe befand sich darin. Es stand einen Spalt breit offen, und Aranzadi trat ohne Umschweife ein.

Yavelins Kette straffte sich, und sie war gezwungen, ihm zu folgen.

Der Geruch von gebratenem Fleisch traf sie unvorbereitet. Sie hatte sich nicht einmal gefragt, wie sie überhaupt Nahrung zu sich nehmen sollte, denn das war ihr, seit man sie in Ketten gelegt hatte, verwehrt gewesen. Doch jetzt hätte sie alles dafür gegeben, wieder einen Mund zu besitzen und eine Zunge zum Schmecken. Ihr Magen zog sich zusammen, und sie stoppte kurz.

Doch die Kette straffte sich unbarmherzig und Yavelin musste hinterherstolpern, auch wenn sie den Gott nicht mehr sah, denn er war hinter einer Abzweigung verschwunden.

»Ich wusste gar nicht, dass du einen Gast hast«, hörte sie Aranzadis Stimme.

»Ich sehe, du hast auch einen Gast«, sagte eine andere Stimme, die Yavelin unangenehm bekannt vorkam.

Ein Ruck an der Kette, und sie stolperte vorwärts. Yavelin musste die Augen schließen, denn zwei unangenehm helle Lichter blendeten sie. Als sie sie wieder öffnete, musste sie zu ihrer Bestürzung feststellen, dass sie zu einem Gesicht gehörten, das ihr wohlvertraut war: Es war das Gesicht der Mondgöttin Brizma, die sie für sich zu gewinnen versucht hatte, um Vazarina vom Thron zu stoßen. Und sie war schuld, dass man ihr alles genommen hatte. Inklusive ihres Mundes.

Yavelin zuckte zurück, als die leibhaftige Mondgöttin sich ihr näherte, und versuchte ihrem Blick zu entfliehen. Dabei bemerkte sie die Fremde, die mit einem halb geleerten Teller an einem Tisch saß. Sie war in dicke Pelze gekleidet und trug ihr Haar offen. Ihre blauen Augen wirkten hart und frostig.

»Ach, da ist ja mein verlorenes Liebchen«, sagte Brizma und nahm Yavelins Kinn in beide Hände. »Das wäre doch gar nicht nötig gewesen, sie mir zu bringen, Aranzadi.«

»Ich weiß doch, was du magst.«

Die Mondgöttin lachte glockenhell und nahm Aranzadi die Kette aus den Händen. »Wie schön, dass ich sie wiederhabe. Lady Berlais, seht nur, wer hier ist!«

Lady Berlais? Yavelin durchforstete ihr Gedächtnis. Der Name war ihr bekannt. War das nicht die Herrscherfamilie Granaruidans? Aber was tat sie hier? Und wieso trug sie keine Ketten, so wie sie? Ein Gast? In der Schattenwelt?

»Wer ist das?«, fragte die Lady Berlais und schob sich noch einen Bissen von dem gebratenen Fleisch in den Mund.

»Die, die vor Euch kam. Und sie versuchte, meine Geschenke mit dem Blut eines Unsterblichen zu erkaufen. Die Götter kann man aber nicht betrügen. Nicht wahr, mein Liebchen?« Sie tätschelte Yavelin unsanft das Kinn.

»Und wer ist sie?«, wollte Lady Berlais wissen.

Für Yavelin war die gesamte Situation vollkommen erniedrigend. So war nie jemand mit ihr umgesprungen, als sie noch gelebt hatte, auch nicht unter ihrer fürchterlichen Schwester. Die Leute hatten sie mit Respekt behandelt und voller Ehrfurcht. Und diese beiden hier, die machten sich über sie lustig.

Aber da war etwas, das ihre Aufmerksamkeit weckte.

Während die Mondgöttin sich im Plauderton mit Lady Berlais und Aranzadi unterhielt, als wäre das hier ein Plausch beim Nähkränzchen, erspähte Yavelin die offenstehende Eisentür. Und dahinter den Abgrund.

Niemand hielt mehr ihre Kette. Beherzt griff sie danach, immer bemüht, dass sie die schweren Eisenglieder nicht zum Klirren brachte. Es gab keine Reaktion von den Umstehenden. Aranzadi hatte ihr den Rücken zugewandt, die Mondgöttin plauderte angeregt, und Lady Berlais war mit den Resten auf ihrem Teller beschäftigt.

Yavelin hob die Kette an und setzte einen Fuß vor den anderen. Und noch einen. Und noch einen.

Alles war besser, als dieses Leben weiter zu ertragen. Sie war immer noch eine Arestos. Und die Arestos wussten allesamt zu sterben. In Würde, nicht als bedauernswerte Kreaturen. Der Abgrund rief regelrecht nach ihr, versprach ihr, dass bald alles vorbei sein würde. Einen kurzen Moment fragte Yavelin sich, ob sie überhaupt sterben konnte, doch den Gedanken schob sie beiseite. Selbst wenn nicht: Was gab es dort unten? Mehr, als es für sie hier oben gab. Als Sklavin für die Mondgöttin, die sie betrogen hatte. Woher hätte sie denn wissen sollen, dass Golan, oder vielmehr Aranzadi, nicht der war, der er zu sein schien?

Vorsichtig machte sie einen weiteren Schritt, während das Gespräch munter weiterging. Mit einer Hand ertastete sie die offene Seite der Tür.

Yavelin sah sich ein letztes Mal um, dann rannte sie plötzlich los. Sie hörte den Aufschrei hinter sich, packte die Kette fester mit beiden Händen, als sie die letzten Meter zum Abgrund überwand und die schweren Glieder ihr aus der Hand fielen.

Yavelins beherzter Sprung in den Abgrund kam ihr vor, als spiele er sich in völliger Schwerelosigkeit ab. Sie sah, wie die beiden Götter abrupt an der Kante zum Abgrund stehen blieben, doch was sie außerdem sah, ließ ihr das Blut gefrieren.

Der lange Arm der Mondgöttin schnellte vorwärts und griff unbarmherzig nach der Kette, die im unsichtbaren Aufwind in ihre Richtung wehte. Unbarmherzig packte Brizma zu, und als sich ihre Finger um das Metall schlossen, ging ein Ruck durch Yavelins Körper. Sie hatte das Gefühl, sie müsse jetzt sterben. So tötete man Verbrecher am Galgen, schoss es ihr durch den Kopf.

»Da bist du mir doch glatt entwischt«, zischte die Mondgöttin.

Yavelins eigenes Gewicht zerrte sie abwärts, und die Kette mit dem schweren Kragen zerfetzte ihr das Fleisch. Sie versuchte zu strampeln, doch ihr Körper fühlte sich vollkommen taub an.

»Du hast sie kaputtgemacht«, hörte sie Aranzadis Stimme wie aus weiter Ferne. Ihre Sinne drohten zu schwinden. »Du hast ihr das Rückgrat gebrochen.«

»Oh«, erwiderte Brizma. »Dann hat sie ja gar keinen Wert mehr.«

»Nein«, stimmte Aranzadi tadelnd zu.

»Dann lasse ich sie wohl mal besser los.«

Abrupt endete der Druck auf Yavelins Hals und Kinn, dann befand sie sich wieder im freien Fall, in Richtung Boden des Abgrunds.

Scarabea

Was für eine merkwürdige Welt sie da durchquerten, war Scarabea nicht klar. Es war ein dichter Wald, voll mit Moos und Schlingpflanzen, die sich raschelnd im Unterholz bewegten, wenn man sie berührte.

Ihre Schulter schmerzte, und sie wünschte sich weit, weit fort, doch noch weiter fort als hier konnte man wohl kaum sein.

Sie liefen gefühlt seit Stunden durch den Urwald, immer vorwärts, die Sterne im Blick. Doch nichts änderte sich je am Horizont. Der Mond blieb, wo er war, es wurde nicht Morgen, sodass Scarabea das Gefühl hatte, durch eine tote, leere Welt zu stapfen, die nie wieder zum Leben erwachen würde.

So merkte sie zunächst kaum, dass die Umgebung sich wandelte, bis sie schließlich auf etwas Vertrautes stieß.

Zu ihren Füßen fand sie schimmernde Glasscherben. Und als sie aufblickte, war da noch mehr. Eine Wand aus Glas, die sich vor ihr zu einer Kuppel erhob. Alles war mit Lianen überwachsen und beinahe völlig von dichten Baumkronen umschlossen, aber die Glaskuppel war dennoch da. Und es war kerelinisches Glas, Scarabea erkannte es sofort.

»Was ist das?«, fragte Titan leise neben ihr.

»Was ist die Schattenwelt?«, stellte sie die Gegenfrage. »Ist es nicht ein Spiegel unserer Welt? Dann sind wir gerade in Coronia. Mehr noch, wir sind mitten im Gläsernen Herz.«

»Ich weiß nicht, ob das so funktioniert«, gab Titan zu bedenken, doch Scarabea ignorierte ihn. Wenn sie von irgendetwas auf dieser Welt noch überzeugt sein konnte, dann von der Tatsache, dass sie ihre Heimat erkannte.

Lediglich der Umstand, dass dieser Wald mitten in der Stadt lag, ließ sie zweifeln. Hastig lief sie los, einmal um die Kuppel herum, die auf der anderen Seite eingefallen und leer war. Scheinbar schon seit Jahren, denn hier sah es aus, als hätten Vagabunden darin gehaust. Stoffreste eines Nachtlagers und ein paar abgenagte Vogelknochen komplettierten das Bild der Kuppel, die vielleicht einmal ein Teil des Palastes gewesen sein mochte.

Abrupt hörte der dichte Wald auf, doch grün war dieser Ort immer noch. Keine Palmen, sondern hochgewachsene Bäume reckten sich in den Nachthimmel. Und Flächen mit Gras, auf denen graue Kühe weideten. Lautlos und reglos. Als wären sie erstarrt.

Scarabea erreichte eine Straße und lief weiter. Dann sah sie die ersten Menschen: Einen Ziegenhirten, der auf einem Schemel saß und seinem Hund auf der Flöte vorgespielt hatte. Eine junge Frau mit einem Baby auf dem Arm. Und ein Greis, der aufgeregt in ihre Richtung deutete. Sie alle waren grau und leblos, und Scarabea überkam das merkwürdige Gefühl von abgrundtiefer Traurigkeit, als sie die Straße hinunterlief. Immer schneller und schneller.

Was immer dieser Ort in der Schattenwelt darstellte: Er war nicht mehr das Herz von Coronia. Aber es lebten dennoch viele Menschen dort, denn sie sah jetzt immer mehr.

Die vertrauten Standbilder des gütigen Dumarion fehlten völlig, als Scarabea eine Kreuzung erreichte, die ihr vage bekannt vorkam.

Hinter ihr rief Titan sinnlos ihren Namen, doch sie blieb nicht stehen, bevor sie Gewissheit hatte. Sie erreichte das Gebäude, das einst ihre Kaserne gewesen war.

Zwei erstarrte Männer lehnten am Eingang. Hinter sich hörte sie Titans Schritte, als sie näher an den zweiten Mann herantrat, der ihr unangenehm bekannt vorkam.

»Deine Axt«, brüllte sie, mit einem Mal voller Zorn, als Titan sie endlich erreichte.

»Was?«, fragte er verwirrt. »Hier ist niemand. Du kannst doch nicht einfach …«

»Ich kann, und ich werde! Her damit. Das ist Cato Cashere. Ohne diesen Verräter wäre all das nicht geschehen! Er ist hier! In der Schattenwelt! Und wartet darauf, dass die Welten sich wandeln! Und dann wird er vielleicht auf der richtigen Seite stehen? Oh, nein. Das lasse ich nicht zu.«

Sie riss ihm die Axt vom Rücken und hieb auf das steinerne Antlitz ein. Scarabea hörte das Krachen der Schneide auf Granit, doch es geschah gar nichts. Wie von Sinnen schlug sie zu, bis ihre Lungen brannten und die Axt ihr einfach aus der Hand fiel. Heiße Tränen bahnten sich ihren Weg. Sie lehnte sich an die kalte, steinerne Wand ihrer früheren Heimat und schluchzte lautlos. Sie konnte nichts dagegen tun, zu viel hatte sich in ihr angestaut, zu viel hatte sie heruntergeschluckt, und zu viel war geschehen.

Sie hörte, dass Titan sich hinter ihr bewegte, doch es war ihr gleichgültig, dass er sie so sah. Die einst so stolze, coronianische Kriegsherrin weinte hier und jetzt in der Schattenwelt, weil sie die Fratze ihres Peinigers gesehen hatte. Ha, welch glorreiches Bildnis sie abgab.

Titans Berührung war zaghaft, als er ihr die Hand auf die Schulter legte und sie zwang, sich zu ihm herumzudrehen.

»Lass das«, brummte er.

Aber Scarabea konnte nichts dagegen tun.

»Bitte.«

»Hätte es ihn nicht gegeben, dann …«, brachte sie schließlich mit zittriger Stimme hervor. Ihr war übel, und sie fühlte sich nun vollends elend.

»Dann könntest du auch sagen: Hätten wir uns doch nur niemals in die Augen gesehen.«

»Ja, das könnte ich wohl.«

»Aber das wäre doch … nun, ich will nicht sagen: bedauerlich. Doch, schon ein wenig …«

»Hör auf, sowas zu behaupten«, erwiderte sie schniefend und wischte sich hastig über das Gesicht. Ihr Arm schmerzte höllisch, und ihre Schulter bestand ebenfalls nur aus einem dumpfen Pochen, als wäre kaum noch Gefühl darin.

»Es lässt sich nicht mehr ändern«, sagte Titan leise und strich ihr über die Haare. »Wenn die Sanduhr sich wieder dreht, wird das alles zur Vergangenheit. Und wir müssen sehen, dass wir dann noch eine Zukunft haben.«

»Es ist eine Sanduhr«, stieß sie mit einem Mal hoch erregt hervor.

»Ja, gut aufgepasst, Lady Oberschlau.«

»Lass den verfluchten Bockmist sein und denk mit. Die Sanduhr kann man zerstören. Wenn man das Glas aufbricht, läuft der Sand hinaus. Dann können sie es nicht mehr umdrehen. Vielleicht zerfließt die Zeit dann in alle Richtungen, was weiß ich, wie es funktioniert? Aber dann könnten sie über niemanden mehr richten. Wir wissen doch, wo das verdammte Ding steht.«

»Wer sagt denn, dass man während des Stillstands überhaupt noch dorthin kommt? Sie lassen uns nie an die Sanduhr heran.«

»Vermutlich wird es nicht einfach. Aber meinst du nicht, dass es einen Versuch wert wäre? Wir müssen das beenden. Alles ist ein einziges Chaos. Dieses Oben und Unten. Und nichts davon ist gerecht. Ja, es ist nicht einmal unsere Schuld, dass wir hier sind. Wir sind irgendwie hineingeraten und haben dabei eine ganze Menge Schuld auf uns geladen.«

»Und du glaubst, dass das funktioniert?«, fragte er misstrauisch. »Deine Ideen waren in letzter Zeit nicht sonderlich überzeugend.«

»Auch nicht besser als deine eigenen. Was macht das schon? Es ist einen Versuch wert.«

»Hast du nicht eine Kleinigkeit vergessen?«, hielt er dagegen. »Sie werden entscheiden. Das heißt, wir haben ein unbekanntes Zeitlimit. Das hat uns Eldarion selbst offenbart. Und der nächste Punkt ist ebenfalls nicht sonderlich uninteressant: Wo ist die verfluchte Sanduhr jetzt?«

»Im Portalbereich«, antwortete Scarabea dumpf. »Wir haben ihn verlassen.«

»Richtig.« Titan plusterte sich für ihren Geschmack viel zu sehr auf. »Und so, wie ich diese Welt einschätze, kommt man dort nicht einfach so hin.«

Aber Scarabeas Gedanken überschlugen sich regelrecht. »Oh doch.« Sie brach einen Stock von einem der dichten Bäume ab und zeichnete einen Strich in den lehmigen Boden. »Das ist die Sanduhr. Die Zwischenwelt … wie haben sie das genannt? Die Domäne der Unsterblichen?«

Titan brummte etwas, das sowohl Zustimmung als auch Ablehnung bedeuten konnte.

»Das da ist unsere Welt.« Ein Kreis über dem Strich. »Und das die Schattenwelt.« Ein zweiter Kreis unter dem Strich. »Wie sind wir in die Domäne gekommen?«

»Durch die Portale«, entgegnete Titan stirnrunzelnd.

»Dann muss es sie hier auch geben.«

»Gesetzt den Fall, dass du dir tatsächlich etwas einfallen lassen hast, wie man die Götter austricksen kann … weißt du, ob Waffen dieses Ding überhaupt zerstören können? Vielleicht ist es göttlich und lässt sich nicht einfach von jedem dahergelaufenen Krieger zerschlagen.«

»Nein«, gab sie zu. »Aber ist eine realistische Chance. Dann kehren wir zurück in unsere Welt, und die Götter können sie uns nie wieder fortnehmen.«

»Lass uns ein Stück weitergehen«, schlug Titan vor. »Mir gefällt dieser Ort nicht.«

»Stell dich nicht so an, die sind aus Stein«, knurrte Scarabea.

Ihr Plan war hieb- und stichfest, und das wusste er auch. Wieso sträubte er sich so dagegen? Immerhin waren ihre Tränen versiegt. Ohne dass er sich darüber lustig gemacht hatte. Sie wertete es als kleinen Sieg gegen ihn, auch wenn es unsinnig war.

Sie folgte ihm mit ein wenig Abstand von der Kreuzung weg, und sie gingen wahllos eine Straße entlang, von der Scarabea nicht einmal mehr wusste, wie sie in ihrer Welt ausgesehen hatte. Die Bilder verschwammen in ihrem Kopf und lösten sich ins Nichts auf. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als Titan durch die leeren Gassen zu folgen, die nur noch Steine beherbergten.

Als sie schließlich das erreichten, was die Stadtmauerreste sein mussten, stockte Scarabea der Atem. Dort, wo normalerweise die Wachtürme und die Wehrmauer gewesen waren, klaffte ein riesiges Loch. Sie konnte kaum sein Ende erblicken. Warmer Wind rauschte hindurch und verursachte ein pfeifendes Geräusch.

Titan lief schnurstracks darauf zu, und Scarabea folgte ihm so schnell wie möglich. Was war das hier? Wieso befand sich ein Krater mitten in der Stadt?

Eine steinerne Figur saß an ihrem Rand und ließ die Beine baumeln. Als sie noch näher herantrat, erkannte sie, dass überall zerschmetterte Gestalten lagen. Genauso grau und leblos wie die anderen. Alle in Rüstung. Es mussten tausende sein. Sie alle waren um diesen Krater aufgeschichtet wie eine ehemals lebendige Mauer. Und diese Gestalt, die an der Kante des Abgrunds saß – trug eine coronianische Rüstung. Nicht irgendeine Rüstung, sondern die der Kriegsherrin.

»Bei Brilladors dreckigem Sack«, fluchte Titan und lief noch schneller. »Das ist deine Kriegsherrin.«

»Ich bin die Kriegsherrin!«, zischte Scarabea wütend.

Aber sie wusste, wen sie vor sich hatte. Eldarion hatte es ihr ja gesagt: Fennica von Unia war die neue Kriegsherrin von Coronia. Und als solche war sie anscheinend in die Schattenwelt hinabgestiegen.

Als sie sich über den Schlund beugte, musste sie geblendet die Augen schließen. Sonnenlicht fiel dort hinein.

»Weißt du, was das ist?«, fragte Titan bedächtig.

»Nein.«

»Die Oberwelt. Etwas hat ein Loch in all diese Welten gerissen.«

»Nicht irgendetwas.« Dabei deutete Scarabea auf Fennica, denn ihr dämmerte, was die ehemalige Sprengmeisterin getan hatte: »Das war sie.«

Eldarion

Eldarion trug das Kind weiter und weiter durch die Domäne der Unsterblichen. Er traf weder auf die anderen Wächter noch auf eine verirrte Menschenseele. Er wusste, dass einige von ihnen hier herumliefen und der eingefrorenen Zeit entgangen waren. Seine beiden eigenen Spielfiguren waren darunter. Und Aranzadis Geschenk. Sie hatte er sogar selbst gesehen. Aber er zweifelte, dass es bei diesen dreien geblieben war. Den kleinen Jungen hatte er nicht mitgezählt.

Er war sich nicht einmal sicher, warum er das Kind mitgenommen hatte. Vielleicht aus Mitleid, denn Lady Ardarin hätte ihn nie vor dem Despoten beschützen können. Jedenfalls nicht bis die Zeit abgelaufen war und Theinval Ardarin das Kind zu fassen bekam. Diese Variante redete er sich auf seinem Weg zum Hohen Gericht ein.

Viel wahrscheinlicher war jedoch die andere Variante: Er war neugierig, warum das Kind zu diesem Band gehörte. Das war niemals geschehen, seit Anbeginn der Zeiten nicht. Als die Sphinxen von der Erde verschwanden, war auch einiges an Wissen über sie verschwunden. Sie ließen sich nicht von so etwas Profanem wie der Sanduhr steuern. Und auch nicht kontrollieren. Alles, was die Sphinx tat, nützte allein ihr selbst. Schwach wurde sie nur, wenn sie sich band. Und nun hatte er drei davon auf einem Fleck angetroffen. Der Allvater würde nicht eben erbaut darüber sein. Vielleicht würde er sogar Eldarion die Schuld dafür geben.