5,99 €

Mehr erfahren.

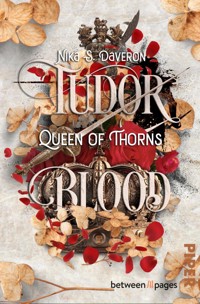

- Herausgeber: between pages by Piper

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Eine Prinzessin mit ungeahnten Fähigkeiten und jede Menge Vampire, die sich ihr in den Weg stellen. Für alle Leser:innen von »When The King Falls« und »The Serpent and the Wings of Night« Maria Tudor wächst als Schwester des legendären Heinrich VIII heran, wohlwissend, dass sie nur in der zweiten Reihe steht. Doch ihre Mutter hat andere Pläne mit der Prinzessin und so findet sich Maria plötzlich zur Vampirjägerin des Hofes auserkoren wieder und muss fortan ihren Bruder vor seinen übernatürlichen Feinden schützen. Mithilfe von Heinrichs Berater Thomas Cromwell macht sich Maria daran, die Vampire im Gefolge ihres Königs zu eliminieren, während sie ein Spiel mit dem Feuer beginnt, das sie eigentlich nicht gewinnen kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de

Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Tudor Blood – Queen of Thorns« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.

© Piper Verlag GmbH, München 2025

Redaktion: Cornelia Franke

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung: Nika S. Daveron

Covermotiv: Adobe Stock: Ole Cool, warmtail, serikbaib, mauliagusti, piyaphong Getty Images: Dio505

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Triggerwarnung

Kapitel 1

14. November 1501

12. März 1502

19. März 1502

28. März 1502

Kapitel 2

06. Januar 1503

14. Januar 1503

08. Februar 1503

Kapitel 3

11. Februar 1503

17. Februar 1503

Kapitel 4

21. April 1509

11. Mai 1509

31. Mai 1509

11. Juni 1509

Kapitel 5

19. Juli 1509

05. August 1509

Kapitel 6

05. August 1514

9. Oktober 1514

12. Oktober 1514

Kapitel 7

05. November 1514

07. November 1514

06. Dezember 1514

22. Dezember 1514

31. Dezember 1514

Kapitel 8

30. Januar 1515

09. Februar 1515

Kapitel 9

01. März 1522

28. März 1522

13. Juli 1522

18. Juli 1522

Kapitel 10

15. Mai 1529

23. Mai 1529

29. Mai 1529

Kapitel 11

19. November 1529

22. November 1529

03. Dezember 1529

Kapitel 12

23. Mai 1533

31. Mai 1533

25. Juni 1533

Kapitel 13

27. Juni 1533

07. September 1533

13. Dezember 1533

17. Dezember 1533

20. Dezember 1533

24. Dezember 1533

Kapitel 14

02. April 1534

07. November 1534

07. Januar 1535

15. Juli 1535

30. September 1535

Kapitel 15

29. Januar 1536

01. Mai 1536

17. Mai 1536

Kapitel 16

04. November 1539

25. Oktober 1562

Personenregister

Triggerwarnung

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Triggerwarnung

Liebe Lesenden,dieser Roman enthält potenziell triggernde Elemente und Beschreibungen. Dazu gehört unter anderem die Darstellung der Gesellschaft zur Tudor-Zeit. Viele damalige Sitten, gerade in Bezug auf das Heranwachsen von Frauen, deren frühe Heirat und der Gehorsam gegenüber dem Vater oder Ehemann, können aus heutiger, moderner Sicht verstörend wirken.

Zu deiner Sicherheit findest du eine Auflistung potenziell triggernder Kapitel am Ende des Buchs.

Ebenso findest du am Ende einen Überblick der wichtigsten Figuren der Tudor-Dynastie.

Wir wünschen uns für dich das beste Leseerlebnis.

Eure NikaUnd das Team von Piper between pages

Jägerin, dieses Buch wurde für dich verfasst. Versprich, dass du niemals eines der Worte darin vergisst, denn mir waren sie sehr teuer und sie retteten mir das Leben.

Es ist der ungeschönte Blick einer Schwester auf ein Leben, an dessen Anfang du vielleicht noch stehst. Wir alle standen dort – mehr noch, manche von uns erlebten kein ganzes Leben, denn die dunkle Brut ist gerissen und findet Wege und Mittel, während wir unsere Augen auf die falschen Dinge richten.

Unachtsamkeit, Übermut und Zögerlichkeit, aber auch Übereifer – das sind die Feinde einer Jägerin.

Jede von uns wird ihre eigenen Fehler machen. Das ist menschlich und es distanziert uns vom Teufel und den Seinen, die alles einkalkulieren und neue Möglichkeiten finden, brave Menschen zu verführen. Daher müssen wir Jägerinnen voneinander lernen, um ihnen stets einen Schritt vorauszubleiben.

E. T.

Kapitel 1

14. November 1501

Auf der Hochzeit meines Bruders Arthur hörte ich zum ersten Mal die Worte: »Du bist wichtiger, als du denkst.«

Sie stammten von meiner Mutter und ich hörte sie damals, weil ich mich bitterlich beklagte, dass mir keine ehrenhaftere Aufgabe bei der Zeremonie übertragen wurde, außer im Hintergrund zu stehen und aufmerksam zu schauen.

Ich kann mich an diesen Moment erinnern, als wäre er gestern gewesen. Denn es war der eine, der alles für mich veränderte.

Bewusst war es mir damals schon. Irgendwie. Doch der Ärger überwog, und dass, obwohl Vater mir ein neues Kleid zu diesem Anlass gestattet hatte. Es war aus scharlachrotem Samt und ich behielt es aus sentimentalen Gründen, selbst, als ich viel zu groß dafür geworden war.

Aber zunächst ging es an diesem Tag um die Heirat meines Bruders Arthur und seiner wunderschönen Braut Katharina. Margaret, meine ältere Schwester, durfte der spanischen Prinzessin assistieren und machte großes Getöse darum.

Heinrich und ich blieben außen vor, denn wir waren zu klein, wie Vater befand. Es kränkte uns. Heinrich half mir ebenfalls nicht. »Du bist ein Mädchen«, sagte er mit einem Unterton, den ich für ziemlich fies hielt.

Meine Mutter, die Königin hatte es allerdings gehört. Sie warf Heinrich einen kühlen Blick zu und führte mich über die Galerie der St. Pauls Cathedral von ihm fort.

Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte, doch dann beugte sie sich zu mir hinunter und sagte: »Hör nicht auf das, was die Männer schwätzen. Sie wissen nicht, dass du ihnen den Rücken freihalten wirst. Du wirst ihre Augen und Ohren – und wenn nötig auch ihr Schwert sein, Maria. An deinem siebten Geburtstag wird es beginnen.«

Anschließend entließ sie mich und ich machte mich hastig davon. Etwas in mir wusste bereits, dass ich meinen Geschwistern davon kein Sterbenswörtchen erzählen durfte, und so sagte ich nichts, sondern beobachtete mit staunend geöffnetem Mund die Menschenmenge, die sich für die Hochzeit zusammengefunden hatte. Die wichtigsten Lords und Ladys waren in ihren schönsten Festkleidern erschienen. Manche kamen sogar aus fremden Ländern, trugen bunte Stoffe und Pelze, wie die Farben eines Regenbogens. Und sie alle beteten meinen Bruder und seine Braut an. Man hatte sogar ein großes Podest in der Kirche aufgestellt, damit das Paar von allen Seiten gut sichtbar war.

Wir schlossen uns der königlichen Prozession an, um an den Festlichkeiten in Baynard’s Castle teilzunehmen, doch ich war im Kopf nicht mehr bei Arthur und Katharina, sondern bei den Worten meiner Mutter. Was hatte sie damit gemeint? Ihr Schwert … Ich war doch ein Mädchen. Eine Prinzessin. Prinzessinnen trugen keine Schwerter, sie trugen Geschmeide und Samt, wurden von Herren auf Händen getragen. Man machte ihnen den Hof und sang ihnen Balladen. Schrieb Gedichte für sie.

Wie falsch ich damals lag, wusste ich freilich nicht.

Prinzessinnen sind keine hilflosen Geschöpfe, die sich nach einem flüchtigen Kuss, einem charmanten Wort und einem begnadeten Tänzer sehnen. Sie sind geschmeidige Klingen in der Finsternis und der Anblick eines eleganten Rapiers versetzt sie mehr in Hochstimmung als der halb gare Antrag eines Galans, den sie sowieso abweisen müssen, weil der König andere Pläne für sie hat. Der Stahl – der feine, schlichte Stahl – den hat die Prinzessin für sich allein. Und deswegen gehört ihm auch ihr Herz. Immer.

12. März 1502

Ich fieberte meinem siebten Geburtstag entgegen, mein ganzes Sein war auf die Worte meiner Mutter ausgerichtet.

Jede Jägerin erinnert sich noch an den Tag, an dem sich ihr Leben veränderte, und ich war keine Ausnahme. Ob alle Mütter so ein Geheimnis daraus machen, weiß ich nicht, ich bekam nie die Gelegenheit, vertraut mit einer anderen Jägerin zu sprechen, obwohl ich manchen von ihnen begegnete. Denn jede Jägerin betreibt ihre eigene Jagd.

Damals malte ich mir die wildesten Dinge aus, denn wer hört nicht mit Begeisterung, dass er zu etwas Großen auserkoren ist? Doch im Kindesalter fliegen die Tage nicht so dahin, wie jetzt, wo ich eine alte Frau bin. Stattdessen ziehen sie sich, wie zähes Fleisch, und bereiten einem manch schlaflose Nacht.

Hin und wieder versuchte ich, meiner Mutter ein paar Worte zu entlocken, wenn wir allein waren. Allerdings ist man am Hofe selten allein und meist beanspruchte mein Vater, der König, ihre Zeit. Er besprach sich oft mit ihr, doch ich erfuhr nie, worum es ging.

Dann waren da die zahllosen Hofdamen der Königin, vor denen ich nicht reden wollte, die Diener und Kämmerer … es war unmöglich, bei Hofe ein ungestörtes und vor allem ungehörtes Gespräch zu führen.

Als sich der achtzehnte März näherte, war Arthur mit seiner Braut bereits ausgeflogen und hatte seinen eigenen Hofstaat in Ludlow, nahe der walisischen Grenze. Auch Margaret hatte geheiratet, allerdings war die Hochzeit durch einen schottischen Stellvertreter vollzogen worden und sie blieb am Hof, bis es sicher genug war, nach Schottland zu reisen. Der Winter hielt England in seinem eisigen Griff.

Bald würden von uns Geschwistern nur noch Heinrich und ich da sein, doch ich freute mich nicht darauf. So sehr ich meinen Bruder mochte, so sehr hasste ich es, wenn er gerufen wurde, um die Heilige Schrift zu studieren.

»Warum kann ich nicht mit Heinrich lernen?«, fragte ich einmal den Lehrer, Pater Frederic.

»Weil es sich für ein Mädchen nicht ziemt, die Schrift auszulegen.«

»Warum denn?«, wollte ich wissen.

»Weil …« Er machte eine vage Geste. »Weil es geschrieben steht.« Und dann wandte er sich von mir ab und wirkte höchst zufrieden. Wer gab sich mit einer solchen Erklärung ab? Wäre ich ein Junge, hätte er eine bessere Antwort für mich gehabt.

Dabei wollte ich lernen. Alles. Ich liebte es, die Geschichten zu hören, die der Pater Heinrich näherbrachte. Manchmal versteckte ich mich in der Lehrstube und lauschte. Die biblischen Geschichten interessierten mich nicht, nein, ich wollte etwas über die fernen Orte hören, die der Schauplatz ebendieser Geschichten waren. Kanaan, Israel, Ägypten – ich sog die Worte in mich auf und in meinem Kopf fügten sie sich zu einem farbenreichen Gemälde zusammen, über das ich mehr erfahren wollte.

Also ließ ich Heinrich später das Erzählte wiederholen und stellte mehr und mehr Fragen zu dem fremden Leben, das die Menschen dort führten. Immerhin – sein Lehrer lobte Heinrich immer für sein gutes Gedächtnis.

Mein Unterricht war langweiliger. Es ging viel darum, wie sich eine Prinzessin zu verhalten hatte. Mein Französischunterricht quälte mich besonders, denn die Sprache war mir fremd und obendrein kompliziert. Latein fiel mir leichter. Mit zunehmenden Lateinkenntnissen gelang mir das Französisch besser, denn viele Worte ähnelten sich.

Doch eines Tages, als ich im Studierzimmer meines Vaters saß und auf meinen Französischlehrer, Monsieur Arundelle, wartete, betrat ein kleiner, gebeugter Fremder den Raum. Die Wache ließ ihn durch – also war er erwartet worden.

Als er vor mich trat, verneigte er sich und sah mich neugierig an.

»Prinzessin Maria, Eure Mutter schickt mich. Ich soll Euch in die Künste der Klinge einweihen.«

Mein Herz schlug schneller und gleichzeitig war mein Zweifel geweckt. Dieser bucklige alte Mann sollte mir zeigen, wie man mit einem Schwert umging?

Zu meiner Verwunderung bemerkte ich, dass die Wache den Raum verließ und die Tür hinter sich schloss. Wie seltsam. Wir königlichen Kinder durften damals nicht allein mit Fremden sein. Vater wollte es nicht. Es gab überall Verräter, die Vater den Thron streitig machen wollten und einen Anschlag auf uns ausüben könnten, denn die Rosenkriege waren noch nicht lange beendet. Mich bewachte man am schlechtesten, denn ich war das letztgeborene Mädchen. Das erfuhr ich natürlich erst viel später, als ich bereits in ein vernünftiges Alter gekommen war. Bis dahin war diese Regel für mich Schikane und ich setzte mich, so oft es ging, dagegen zur Wehr.

»Und wer seid Ihr?«, fragte ich, nun, da meine Neugierde erwacht war.

»Ich bin Pater Crawford. Aus Schottland.«

Zu meinem Erstaunen zog er hinter seinem Rücken einen massigen Holzkasten hervor, der aus edlem, poliertem Holz bestand. Feine Zeichen waren darauf eingraviert, die ich nicht zu deuten vermochte.

»Das ist für Euch, Prinzessin«, sagte er schlicht und überreichte mir den Kasten, der überraschend leicht war.

Vorsichtig nahm ich ihn entgegen und stellte ihn auf dem Schreibtisch ab.

Zum Vorschein kam ein wunderschönes, schmales Rapier, nach französischer Mode gefertigt. Es war kleiner und schmaler als andere, auch nicht so lang wie das von Erwachsenen. Jemand hatte sich die Mühe gemacht, es auf die Größe eines Kindes anzupassen. Eines Kindes wie mir. Entzückt nahm ich die Waffe heraus und schloss meine Finger um den Griff. Ich fühlte mich wie berauscht. Ein Mädchen mit einer Klinge! Hatte es so etwas schon einmal gegeben?

»Danke«, sagte ich artig zu Pater Crawford, der mich prüfend betrachtete.

»Prinzessin, so könnt Ihr ein Rapier nicht halten. Seid Ihr eine Metzgersfrau oder eine Dame? Umklammert es nicht so grob. Es ist eine natürliche Verlängerung Eures Arms und auch beim Kampf solltet Ihr immer Eleganz bewahren. Haltet es so.« Dabei nahm er meine Hand in seine und führte meine Finger.

»Die Klinge ist nicht geschärft«, erklärte Pater Crawford mir und wies mich mit seinen Händen an, den Arm zu beugen. »Streckt ihn einmal aus«, befahl er dann. »Damit ich sehen kann, ob das Rapier zu Euch passt.«

Ich tat wie geheißen, konnte mir aber einen kleinen Schwung nicht verkneifen. Noch nie hatte ich ein Schwert in der Hand gehalten. Geschweige denn ein so fein gearbeitetes Rapier aus Frankreich.

»Wir wedeln nicht damit herum, als ob wir eine Fliege verscheuchen«, tadelte er mich prompt und ich merkte, wie mir die Röte in die Wangen schoss.

»Entschuldigung«, sagte ich rasch, doch er tadelte mich erneut.

»Eine Prinzessin antwortet so grazil wie die Klinge, die sie führt. Entschuldigung? Das sagt eine Bäuerin zu ihrem Manne, wenn sie das Ale verschüttet hat. Das heißt: Entschuldigt, Pater Crawford.«

So gescholten blieb ich stehen, den Arm mit dem Rapier immer noch ausgestreckt, als der Pater einen Schritt zurücktrat und mich musterte.

»Das sollte passen«, sagte er mehr zu sich selbst als zu mir. »Er wird mit Euch mitwachsen«, wandte er sich nun an mich.

»Warum denn überhaupt?«, konnte ich es mir nicht verkneifen.

Pater Crawford spähte zur Tür, als wolle er sich vergewissern, dass niemand lauschte, bevor er mich anwies, das Rapier auf den Schreibtisch zu legen.

Ich tat es ungern, ein solches Geschenk hatte ich noch nie bekommen, und fürchtete, dass ich mich davon wieder trennen musste.

»Prinzessin, es ist so«, begann er, »dass es nicht reicht, hübsch auszusehen und auf Bällen die neuesten Kleider zu präsentieren. Zumindest nicht, wenn man eine Tudor-Prinzessin ist. Euer Vater hat viele Feinde. Einige von ihnen sieht man nur, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Versteht Ihr das?«

»Ich glaube schon«, antwortete ich, auch wenn ich nicht wusste, worauf er hinauswollte. Doch ich war zu neugierig, um mit Zwischenfragen das Gespräch zu unterbrechen.

»Es gibt Wesen, die unter uns Menschen wandeln und sie sind gefährlich. Sie versuchen, die Höfe der Könige zu unterwandern, um selbst das Zepter zu ergreifen. Sie sind gerissen, sie haben übermenschliche Kräfte und sie sind mit dem Satan im Bunde.«

Ich schluckte. Vor dem Teufel fürchtete ich mich, wann immer er in meinen Schulstunden auftauchte. Manchmal kam er in Albträumen zu mir und bot mir einen Handel für meine Seele an. Es waren kindliche Ängste damals – sie sollten viel zu schnell Realität werden, wie ich später merkte.

»Was sind das für Wesen?«, fragte ich leise.

»Vampire, Prinzessin. Es sind Vampire. Keine gemeinen Vampire, keine Vampirbrut. Es sind vom Teufel geküsste Vampire, sie verbergen sich überall, um ihre Armeen zu vergrößern, Marionetten zu schaffen. Sie sind nicht wie andere Wesen der Nacht. Sie tragen die Kraft Satans in sich, sind wohlgestallt und resistent gegen das Tageslicht. Nur wenig haben sie mit den Sagengestalten gemeinsam, zu denen wir sie degradiert haben. Doch wisset eins, Prinzessin Maria: Nur ein toter Vampir ist ein guter Vampir.«

Das war meine erste Lektion in Sachen Vampiretöten. Und ich war eine verdammt gelehrige Schülerin.

19. März 1502

»Und? Gefällt dir der Unterricht bei Pater Crawford?« Meine Mutter beobachtete das Treiben im Innenhof von Richmond Palace, wo wir uns in Erwartung auf den nahenden Frühling hin zurückgezogen hatten. Dabei war der März hässlich und voller Schneeregen. In der Nacht hatte er einen Film aus grauem Matsch hinterlassen, den die Diener und Haushofmeister gerade entfernten.

Ich saß mit Mutter in ihren Gemächern und sollte ihr vorgeblich meine Stickarbeiten zeigen. Die Wachen hatte sie fortgeschickt und wenn wir leise sprachen, konnten wir ungestört reden. Ich erinnere mich an ihre wunderschöne Silhouette, die sich gegen den kalten Himmel abzeichnete. Eine Haube bändigte ihr honigfarbenes Haar und ihre vornehme, blasse Haut ließ sie eins werden mit dem unberührten Schnee, der noch auf den Dächern lag. Ich hoffte, dass ich einmal zu einer genauso schönen Frau heranwachsen würde.

Aber sie strahlte auch eine gewisse Distanz aus. Als könne man ihr nicht Herz erobern. Nicht einmal als ihr eigen Fleisch und Blut. Ich glaube noch heute, dass ich ihr näher war als die anderen, weil unsere Pflichten als Jägerin uns verbanden.

»Pater Crawford ist sehr streng«, antwortete ich, allerdings empfand ich es als nichts Negatives. Stattdessen sog ich jede Anweisung von ihm auf. Hin und wieder kam ihm auch ein spärliches Lob über die Lippen. Er sagte es auf eine Art, die ich mir heute noch ins Gedächtnis rufen kann, und dann fühle ich mich jung: »Sehr gut, Prinzessin Maria.« Dabei holte er seltsam Luft und sagte es in einem Atemzug.

»Madame, wäre es nicht besser, wenn viel mehr Leute Ausschau nach Vampiren hielten als nur ich?«

»Die Menschen würden vor Furcht erbleichen und kopflos davonrennen, wenn sie wüssten, was in den Burgen und Schlössern der Könige vor sich geht. Es gäbe Panik, Plünderung und Brandschatzung. Nein, Maria, es ist ihr Trost, dass sie es nicht wissen. Du bist ihr Schwert in der Dunkelheit, damit jeder Bürger von England in der Nacht wohl schlafen kann.«

Das klang nach allem, was ich mir erträumt hatte. Ich war etwas Besonderes. Doch es klang auch so, als ob es mir über den Kopf wachsen könnte. Bitterernst und so finster, dass ich fortan nicht mehr die Leichtigkeit empfinden konnte, die mich bisher begleitet hatte.

»Habt Ihr denn auch …?«, hob ich vorsichtig an und meine Mutter lächelte.

Sie hatte ein bezauberndes Lächeln, obwohl ihr Mund so streng wirkte.

Sie öffnete eine Schublade in ihrem mit Intarsien verzierten Schreibtisch, die, wie ich nun feststellte, eine verborgene Klappe besaß. Darunter kam ein Rapier zum Vorschein, länger als Mutters Arm. Flügel zierten den Korb der Klinge und der Griff wirkte leicht und hauchzart. Daneben befand sich ihr Parierdolch mit einem goldenen Schaft. So viel wusste ich mittlerweile dank Pater Crawfords Lektionen: Zum Rapier führt man einen Parierdolch.

Jede Jägerin, die mein Buch aufschlägt, besitzt dieselben Waffen. Doch wer weiß, ob nicht eines Tages eine neue Art des Kampfes gelehrt wird. Dann mag mein Bericht ein Zeugnis für unsere Ursprünge sein.

Mutters Lächeln ließ ihre Augen jedenfalls leuchten, bevor sie die Schublade vorsichtig schloss und sich mit einem erneuten Herausziehen vergewisserte, dass das geheime Fach verborgen war.

»Sie wurden für mich gefertigt, als ich dreizehn wurde. Und auch du wirst deine eigenen Waffen haben. Verbirg sie gut, Maria. Der Feind ist stets nur einen Tanzschritt entfernt.«

»Wie viele hast du getötet?«, fragte ich aufgeregt. Damals war mir nicht klar, was Töten bedeutete. Ich nahm an, es sei so heldenhaft wie in den Büchern, die Heinrich und ich heimlich lasen.

»Siebzehn. Ich bete, dass du niemals eine so hohe Zahl erreichst. Es verändert dich. Lässt dich roh werden, wo du weich sein solltest, lässt dich hart werden, wo du sanft sein solltest.«

Sie zeigte mir das Medaillon, das sie stets um ihren Hals trug, und öffnete es. Auf der einen Seite befand sich das Bildnis der Mutter Gottes. Auf der anderen – siebzehn Kerben. Eine für jeden Vampir, den meine Mutter erlegt hatte.

Ehrfürchtig befühlte ich die winzigen Unebenheiten in dem goldenen Amulett.

»Du wirst auch eines bekommen, Maria. Zu deinem zwölften Geburtstag. Ich habe es für dich bei deiner Geburt anfertigen lassen und die heiligen Nonnen von Shaftesbury Abbey beten jeden Tag für dich. Jede Vampirjägerin muss dorthin pilgern, um sich von ihnen segnen zu lassen. Wirst du hingehen, wenn du alt genug bist?«

»Werdet Ihr mich denn nicht begleiten, Madame?«, fragte ich verwundert.

»Man weiß nie, was die Zukunft bringt«, antwortete meine Mutter. »Versprich’ es mir.«

»Wir könnten jetzt gehen«, schlug ich vor.

Mutter lachte. »Du bist wahrlich eine aufmerksame und gelehrige Schülerin, Maria, aber noch bist du nicht bereit. Wenn du erst zwölf bist, dann sollst du hingehen. Und ein Jahr später erhältst du dein Rapier und deinen Parierdolch.«

Sehnsüchtig starrte ich auf Mutters Schreibtisch mit der geheimen Schublade. Den Inhalt halte ich heute noch in Ehren, doch er war nicht für meine Hände und meine Statur gefertigt, daher habe ich Mutters Waffen niemals benutzt.

»Aber eines ist das Allerwichtigste, Maria. Kann ich mich darauf verlassen, dass du deinen Brüdern kein Wort davon erzählen wirst? Auch nicht Margaret? Das musst du schwören.«

»Ich schwöre es. Ich habe mit niemandem über den Unterricht oder Pater Crawford gesprochen«, erwiderte ich stolz. Mir konnte man ein Geheimnis anvertrauen.

Später ging ich mit meinem Geheimnis nicht mehr so wichtigtuerisch um – im Hinblick auf mein Leben war das klug. Ich habe nie verstanden, warum die Jägerinnen es so eifersüchtig hüten. Kein Mensch kann auf Dauer für sich allein kämpfen und ich hoffe, dass meine Geschichte meinen geneigten Schülerinnen eine Lehre ist.

»Gut.« Mutter nickte zufrieden über meine Verschwiegenheit. »Dann wollen wir von etwas anderem sprechen. Dein Vater hat aus Schottland einige Ponys kommen lassen. Willst du sie ansehen?«

Ich jauchzte. »Natürlich will ich das. Ich möchte mit Heinrich reiten.«

»Dein Bruder muss sich auf seine Studien konzentrieren. Die Heilige Schrift lernt sich nicht von selbst«, verwehrte mir meine Mutter den Wunsch. Immer ließen sie Heinrich außen vor, weil er der Kirche versprochen war. Das fand ich damals ungerecht, allerdings hatte ich keine Möglichkeit, sie umzustimmen.

Ich war gut darin, meiner Mutter oder meiner Kinderfrau Dinge abzuschmeicheln – aber bei Vater stieß ich auf Granit. Bei ihm drehte sich alles um den Thronerben Arthur. Dabei hatte ich gehört, dass er seit einigen Tagen kränkelte. Es gingen bereits Gerüchte im Schloss um, dass auch Katharina erkrankt war, seine hübsche spanische Braut. Vater schritt deswegen mit sorgenvollem Gesicht umher, doch bei Mutter merkte ich nichts davon. Sie wirkte zuversichtlich, während sie hier so saß und aus dem Fenster schaute.

»Komm, wir gehen«, schlug Mutter vor. »Es sind exquisite Tiere aus den Mooren. Solche haben wir hier nicht.«

Ich nickte begeistert und sprang auf. Hastig eilte ich meiner Mutter voraus und öffnete die Tür. Zu meiner Verwunderung gab es keine Wachen, sie schienen ausgeflogen zu sein.

Mutter schenkte mir ein verschwörerisches Lächeln, dann setzten wir unseren Weg in den Hof gemeinsam fort. Im Geiste sah ich mich auf einem der Ponys. Mit meinem neuen Degen und einem passenden Dolch bewaffnet. Prinzessin Maria – Vampirjägerin. Ein Bild, das ich allzu gern heraufbeschwor.

28. März 1502

Kurz nach Ostern wurde alles anders. Ein Bote erschien, als Heinrich und ich über seiner Lateinübersetzung saßen und versuchten, einen Sinn in den Text zu bekommen. Der Bote preschte durch den Innenhof von Eltham Palace. Schlammbespritzt, denn das Wetter hatte sich trotz der Osterfeierlichkeiten nicht gebessert und strafte uns mit Regen und Matsch.

»Was da wohl los ist?«, fragte ich lustlos, während ich aus dem Fenster starrte.

Heinrich hatte den Boten nicht bemerkt, es wurmte ihn, wenn er bei einer Übersetzung nicht weiterkam. »Hilf mir lieber mit den Worten.«

»Du bist viel besser in Latein als ich, ich hinke dir um Jahre hinterher«, erwiderte ich und zog eine Schnute, während ich das Kinn auf die Hände stützte. Ich wollte Heinrich eigentlich nicht helfen – er half mir auch nie, aber ich konnte ihm nie etwas abschlagen. Nicht nur, weil er mein Lieblingsbruder war, sondern, weil wir uns sonst kaum sahen. Und ich wusste, wenn er erst in die Kirche eintrat, dann würden diese Treffen noch seltener vorkommen. Also wollte ich jede Stunde mit ihm genießen. Auch wenn wir einander schnell satthatten. Manchmal waren wir uns einfach zu ähnlich.

Der Bote stieg aus dem Sattel und eilte davon. Es musste dringend sein, wenn er sich so sputete.

»Glaubst du, es ist etwas wegen der Verräter?«, fragte ich Heinrich gedankenverloren.

Mittlerweile hatte auch mein Bruder seine Feder hingelegt und war neben mich getreten.

Ich kannte die Geschichten rund um Perkin Warbeck, einen Verschwörer, der versucht hatte, sich Vaters Krone zu bemächtigen. Und nicht nur er. Da gab es noch die Geschichte um die Schlacht von Stoke, bei der Vater weitere Verräter besiegt hatte – die Rebellen von Lincoln. Das war freilich vor meiner Geburt gewesen, doch als Prinzessin war es meine Pflicht, das komplizierte Konstrukt der Rosenkriege fehlerfrei zu rezitieren. Ohne sie wäre ich nicht hier in meinem behaglichen Zimmer und könnte nicht all die schönen Dinge haben, die ich mochte.

»Ich hoffe, es ist kein Aufstand«, sagte Heinrich betrübt. »Vater würde es sehr aufregen, wo er doch gerade erst eine spanische Prinzessin ins Land gebracht hat, damit sie Königin werden soll. Der Adel auf dem Festland erkennt die Tudors an. Wenn das eigene Volk es nicht tut – wie soll er die Krone dann behalten?«

»Heinrich, so darfst du nicht sprechen«, mahnte ich.

Zum Glück war keine unserer Erzieherinnen zugegen, die hätten ihm was erzählt. Solche Gespräche geziemten sich nicht für Kinder. Ich hatte das schon mehrfach von meiner Gouvernante, Lady Guildford, zu hören bekommen. Aber was sollte ich machen? Alle Erwachsenen sprachen mit mir, als sei ich bereits eine von ihnen. Obwohl ich erst sieben Jahre alt war.

Sie nannten mich altklug und behaupteten, dass mich kein Mann haben wolle, wenn ich so daherreden würde. Ha. Wäre es so geschehen, hätte ich mir einigen Kummer erspart. Die Wahrheit ist jedoch, dass Männer es faszinierend finden, wenn eine Frau mit ihnen den Degen kreuzen kann – auch verbal. Es lockt sie an, wirkt unwiderstehlich. Dummerweise zieht es auch die falschen Männer an …

Auf dem Flur vor Heinrichs Kammer hörten wir laute, stampfende Schritte. Offenbar wurde der Bote sofort in die Gemächer des Königs gebracht.

Heinrichs Miene verdüsterte sich, als wir Stimmen hörten.

»Es ist sicher etwas Ernstes«, sagte er überzeugt. »Vielleicht gehst du besser, bevor sie dich hier finden und sich darüber beklagen. Du hattest sicher anderes zu tun, oder?«

Das stimmte zwar, hinderte mich aber nie daran, meinen Bruder zu besuchen.

Ich nickte ihm zu und verließ dann lautlos seine Kammer. Auf dem Flur interessierte sich schon keiner mehr für mich.

Neugierig lenkte ich meine Schritte nicht in Richtung meiner Gemächer, sondern zu denen meines Vaters. Niemand hielt mich auf, obwohl einige Bedienstete umherliefen und sich hastig vor mir verbeugten, sobald sie mich sahen.

Auf dem Weg spitzte ich die Ohren und hörte auf das Getuschel, das allenthalben entbrannte und sofort abflachte, wenn ich um die Ecke bog.

»Es fing schon zu Ostern an …«

»Ich hörte, sie hat die Krankheit mitgebracht.«

Erst die Wachen vor Vaters privatem Arbeitszimmer hielten mich auf.

»Tut uns leid, Prinzessin, aber der König möchte nicht gestört werden«, sagte einer der Männer zu mir. Wenn ich mich recht entsann, hieß er Thomas. Ich kannte viele Wächter, weil es half, sich an Orte zu begeben, die nicht für eine Prinzessin gedacht waren.

Den anderen hatte ich noch nie gesehen, er musste neu sein. Doch schienen sie nicht empfänglich für Schmeicheleien, also versuchte ich es mit einer Lüge.

»Der König hat nach mir geschickt. Er ließ mich rufen, um meine Fortschritte in Latein zu überprüfen. Ihr macht ihn sehr wütend, wenn ihr mich nicht einlasst«, erklärte ich und machte ein ernstes Gesicht.

Der, den ich für Thomas hielt, wirkte, als ob er mir Glauben schenken wollte, der andere ignorierte mich einfach.

»Es soll mein Schaden nicht sein«, erklärte ich gleichgültig. »Umso besser, wenn ich Vater meine Aufgaben nicht zeigen muss.«

Damit wandte ich mich zum Gehen, doch Thomas verneigte sich rasch und sagte: »Geht hinein, um Himmels Willen, ich will es mir nicht mit dem König verscherzen.«

Ich schenkte ihm ein huldvolles Lächeln und betrat die Vorgemächer von Vaters Studierzimmer, wie es manche nannten. Eigentlich war es ein kühler Raum, den die meisten so schnell wie möglich verlassen wollten. Ich auch, aber meine Neugierde war viel zu groß.

Dutzende Minister und Ratsangehörige hielten sich dort auf, keiner von ihnen schenkte mir Beachtung, stattdessen sprachen sie wild durcheinander.

»Prinz Heinrich, man muss Prinz Heinrich informieren«, sagte ein blasierter Lord, dessen Namen ich nicht kannte.

»Wenn er nur … vielleicht ist sie gesegneten Leibes …«

Ich hatte keine Ahnung, über wen die Männer sprachen, aber mich beschlich eine düstere Vorahnung.

Vorsichtig ging ich weiter, es war fast, als wäre ich durchsichtig.

Als ich das innerste Gemach erreichte, erblickte ich Vater. Er hatte den Kopf in den Händen vergraben. Mutter saß an seiner Seite und legte, in einer ungewohnt vertrauten Geste, die Hand auf seinen Arm.

»Eure Mutter hatte niemals mehr Kinder als Euch, dennoch hat Gott in Seiner Gnade Euch stets beschirmt und dahin gebracht, wo Ihr nun seid. Gott hat Euch einen schönen Prinzen und zwei schöne Prinzessinnen gelassen«, hörte ich sie sagen und schauderte bei diesen Worten. Was bedeuteten sie?

Vater sah auf, erblickte mich und sein Gesicht verzog sich vor Zorn. »Hinaus!«, befahl er mir.

Mutter hingegen wischte sich über das Gesicht, stand auf und kam zu mir herüber, wo sie meine Hand nahm und mich in die Arme schloss. »Ach, Maria«, sagte sie. »Dein Bruder ist tot.«

Ich verstand nicht recht. »Wieso?« Das war das Einzige, was mir über die Lippen kam.

»Ich weiß es nicht«, flüsterte sie mir ins Ohr. »Doch ich werde nach Ludlow gehen, sobald das Wetter es zulässt.«

In dem Moment verstand ich. Meine Mutter fürchtete, dass ein Vampir meinen ältesten Bruder geholt hatte.

Arthur war tot. Der künftige König existierte nicht mehr. Entweder Gott oder der Teufel hatten ihn zu sich geholt. Mutter würde das Rapier und den Parierdolch mitnehmen und Arthur rächen, sofern es etwas zu rächen gab.

Ich aber fühlte nur unendliche Trauer. Gewiss hatten wir einander nach seiner Hochzeit nicht mehr zu Gesicht bekommen, Ostern kehrte er nicht an den Hof zurück, doch er sandte mir Grüße und einen hübschen Schal aus Ludlow, sowie die besten Wünsche von seiner bezaubernden Gemahlin.

Ich merkte zuerst nicht, wie mir die Tränen über die Wangen liefen.

»Heinrich muss König werden«, raunte mir meine Mutter zu. »Du wirst ihn beschützen müssen. Schwörst du mir das?« Ihre Stimme klang so ernst und bitter.

»Ich schwöre es«, antwortete ich rasch, damit sich diese Gefühle, die in ihren Worten mitschwangen, auflösten. Aber sie verschwanden nicht. Mutter schaute mir tief in die Augen und nickte. Auch ihre Wangen waren tränennass.

Ich war mir nicht sicher, ob Vater ein Wort von unserem Gespräch verstand. Er hatte seinen Kopf immer noch in den Händen vergraben.

»Es ging sehr schnell«, erklärte Mutter mir müde. »Eine Krankheit.«

Ihr Gesicht wirkte eingefallen und leer. Aber es war noch etwas anderes als pure Trauer darin. Zorn. Rachegelüste. Sie würde alles für Arthur tun, dachte ich bei mir und fragte mich, ob sie auch einen Pakt mit dem Teufel schließen würde, um ihren Erstgeborenen zurückzubekommen. Schnell trat ich diesen Gedanken aus, der sich wie ein Funke meiner bemächtigt hatte. Das war Blasphemie. Damals empfand ich es zumindest so. Später neigte ich nicht zu Frömmigkeiten und als sich Gott meinen Sohn holte, hätte ich auch zu solchen Maßnahmen gegriffen.

»Diese Unholde, gezeugt aus Schatten und Verdammnis, besitzen eine eigentümliche Schwäche: Sie vermögen es nicht, die Schwelle eines Hauses zu überschreiten, wenn sie nicht von einem Bewohner ausdrücklich dazu eingeladen werden. Dies Gesetz, uralt und bindend, schützt die Heime der Frommen und Unvorsichtigen gleichermaßen. Der Hausherr oder die Hausfrau möge sich stets in Acht nehmen, wem sie Einlass gewähren, denn einmal eingeladen, lässt sich der Vampir nur schwerlich vertreiben und hinterlässt nichts als Elend und Tod in einer blutigen Spur.«

Aus: De daemonibus lamia von Schwester Gisela von Antwerpen

Kapitel 2

06. Januar 1503

Mutter trug erneut ein Kind unter ihrem Herzen, als Heinrich und ich die schwarzen Trauerkleider ablegen durften – auf Geheiß des Königs, der befahl, für Mutters Niederkunft alles so normal wie möglich vorzubereiten. Wie normal konnte es sein, wenn unser Bruder vor Kurzem erst gestorben war? Doch zum Weihnachtsfest sollten wir wohlgestalt aussehen und zu diesem Zweck bekam ich neue Kleider.

Auch Heinrich durfte sich neu einkleiden und war darüber sehr glücklich, denn ihm passten seine Hosen nicht mehr. In letzter Zeit war er stark in die Höhe geschossen und sah nun aus wie ein junges Fohlen, schlaksig, mit langen Beinen und einem Oberkörper, wo nichts zusammenpasste. Sein Gesicht war immer schon hübsch gewesen – auch jetzt.

Mutter überwachte meine Garderobe mit ihrem kugelrunden Bauch und ich freute mich auf das Kind. Hoffentlich war es ein Mädchen. Sobald Margaret an den schottischen Hof gehen würde, wäre ich sonst allein. Überhaupt neidete ich Margaret die Nähe zu Mutter, denn in den letzten Monaten hatte sie meine Schwester in die Geheimnisse der Königinnen eingeweiht.

Dabei hatten Mutter und ich auch ein Geheimnis, oder erzählte sie Margaret davon? Ich weiß es bis heute nicht, denn ich bekam meine Schwester vor ihrer Abreise niemals mehr allein zu Gesicht. Auch nicht beim Weihnachtsfest, da Margaret nicht mehr am Kindertisch sitzen musste. Heinrich auch nicht, denn er war mittlerweile der Thronerbe. Nur ich musste dortbleiben und mich mit den anderen Kindern herumlangweilen. Dabei waren einige von ihnen mir wirklich zuwider.

Vor allem Thomas Howard, ein Sohn des ehemaligen Duke of Norfolk. Dem Tod als Verräter war er nur knapp entronnen und ich fand, dass er sich ziemlich bei Vater eingeschmeichelt hatte, doch der König war ein vorsichtiger Mann und verzieh nicht leichtfertig. Deswegen war Howard nur ein Earl und sein Sohn stand weit unter mir. Trotzdem benahm er sich grässlich. Er sprach, wann es ihm beliebte, er wartete nicht, bis man ihm eine Speise reichte, sondern bediente sich einfach und er fraß wie ein Schwein.

Neben mir saß meine Freundin Jane, ein Mündel von Sir Richard Guildford, und daneben der schreckliche Thomas, der ständig zappelte und Jane dazu beständig triezte.

»Jetzt halt endlich den Mund«, fuhr ich ihn an, als die Musiker gerade aufhörten zu spielen. Er hatte sich darüber lustig gemacht, dass Jane die Übungen am Spinett schwerfielen und sie mit dem grauenhaften Spiel der Musikanten verglichen. Jedem war die Musik ein Dorn im Auge, nichtsdestotrotz war Jane tausend Mal besser als diese Banausen, die sich das königliche Orchester nannten.

Thomas sah mich mit großen Augen an und schnippte dann ein Stück des französischen Käses auf mich. Da konnte ich nicht mehr an mich halten. Ich stand auf, was meine Kinderfrau mit einem strengen Blick quittierte, bevor sie selbst aufsprang und mich bei den Armen ergriff. »Prinzessin Maria, das ist wohl kaum das rechte Benehmen für eine Prinzessin am Dreikönigstag!« Recht hatte sie zwar, doch ich war es leid, den rotznäsigen Thomas Howard am Tisch zu haben.

»Er ärgert Jane«, erwiderte ich anklagend und deutete auf ihn. »Ich bin die Tochter des Königs und ich gebiete ihm aufzuhören.«

»Benehmt Euch erst einmal wie die Tochter des Königs«, schalt mich Lady Dudley, die Kinderfrau.

Am liebsten hätte ich ihm die Augen ausgekratzt, doch ich konnte nicht, denn Lady Dudley zog mich beiseite, als wäre ich ein unartiges Kind. Dabei war ich die Prinzessin. Ich funkelte sie wütend an, was dazu führte, dass sie mich vom Tisch verwies: »Wenn Ihr Euch nicht benehmen könnt, müsst Ihr auf die Zeremonie verzichten.«

Ich blickte hilfesuchend zu Jane, sie sah allerdings auf ihren Teller hinunter und versuchte angestrengt, nicht in diese Sache hineingezogen zu werden. Ich war in diesem Moment zutiefst enttäuscht, aber ich ließ es mir nicht anmerken. Die treulose Jane konnte mir gestohlen bleiben.

»Schön, dann bringt mich weg«, sagte ich nur und folgte Lady Dudley aus dem Festsaal, der zu Ehren der Heiligen Drei Könige mit einem bunten Baldachin und mit vielen Sternen geschmückt war. Am Dreikönigstag tauschte man traditionell die Geschenke zum Weihnachtsfest aus. Auch ich wartete begierig auf meine, so wie jedes anwesende Kind in Baynard’s Castle.

Ich warf einen kurzen Blick zur Balustrade, wo der Rest der königlichen Familie speiste, doch niemand nahm Notiz von mir. Aber sicher lief Lady Dudley nachher zu meinem Vater, um ihm mein ungehöriges Benehmen zu petzen. Dabei hatte Thomas Howard angefangen, nicht ich.

Ich wurde durch die Flure und Korridore geführt, bis Lady Dudley vor meinen Gemächern stand und auf die Tür wies.

»Ihr könnt nicht bei Tisch schreien, wie es Euch beliebt«, schalt sie mich. »Jeder wird denken, dass Prinzessin Maria sich nicht zu benehmen weiß.«

»Aber er hat angefangen«, beharrte ich. »Er hat Jane beleidigt und anschließend Käse auf mich geworfen. Dazu hat er mir noch die Zunge herausgestreckt.« Das war freilich erfunden, aber das wusste Lady Dudley ja nicht.

Es ist ein sehr schmaler Grat, wenn man eine Prinzessin maßregeln will. Schließlich ist sie eine Prinzessin.

»Ich möchte, dass Thomas Howard auch bestraft wird, wenn ich es werde«, erwiderte ich so gefühllos wie möglich, denn ich wusste, dass mein emotionaler Ausbruch unziemlich gewirkt hatte. Prinzessinnen sollen liebreizend, freundlich und sanft sein und nicht kleine Jungs bei Tisch anschreien.

»Wenn Ihr Euch beruhigt habt, sehe ich, was ich machen kann, ich werde mit den Erziehern sprechen«, erklärte Lady Dudley. »Bis Euer Vater Euch rufen lässt, müsst Ihr in Euren Gemächern bleiben.«

»Das kann ich machen«, entgegnete ich. »Aber ich erwarte, dass er sich entschuldigt. Das war auch eine Beleidigung gegen den König.« Ich wusste, dass ich Unsinn redete, trotzdem ging meine Kinderfrau davon, um ihn zu holen, wie ich vermutete.

Am Ende musste sie eben gehorchen – meist meinem Vater, aber ich war mir sicher, dass er diese Beleidigung nicht durchgehen ließ. Schließlich war ich seine Tochter.

Ich wartete eine Weile in meiner kalten Kammer, niemand hatte ein Feuer entzündet und am Fenster rankten sich die Eisblumen. Es war ein kalter Winter, der Baynard’s Castle fest im Griff hielt.

Schließlich klopfte es. Es war Lady Dudley, die sowohl Jane als auch Thomas Howard im Schlepptau hatte. Von Jane war ich wirklich enttäuscht.

Da die beiden meine Kammer nicht betreten durften, kam ich nach draußen und stellte mich vor ihnen auf.

»Hier ist jemand, der Euch etwas sagen möchte, Prinzessin.«

Thomas Howard machte eine elegante Verbeugung, wie seine Lehrer es ihm gewiss beigebracht hatten, und sagte: »Verzeiht, Prinzessin, ich wollte Euch nicht beleidigen, es überkam mich einfach.« Als er aus der Bewegung hochfuhr, kreuzten sich unsere Blicke für einen Moment. Und da war es. Ein winziges rotes Funkeln in seinen Iriden, das mich bis ins Mark erschrak.

Das Merkmal eines Vampirs. So hatte Pater Crawford es mir beschrieben.

Oft besaßen sie verräterische Male auf ihrer blassen Haut, die sie tunlichst verbargen – meist am Hals. Doch Thomas Howard trug, wie es Mode war, einen Kragen, sodass ich nichts davon erblickte. Doch das Leuchten, dieses teuflische Glimmern, das hatte ich genau bemerkt.

»Ich nehme Eure Entschuldigung an, Thomas Howard«, sagte ich bemüht hoheitsvoll, um meine Erregung zu verbergen, und Lady Dudley klatschte in die Hände.

»Seht Ihr, das war nicht so schwer, oder Prinzessin? Es gehört auch dazu, zu verzeihen.«

Sie tat so, als wäre ich an der Misere schuld, aber es kümmerte mich in diesem Moment nicht. Howard war ein Vampir.

Ich musste unbedingt mit meiner Mutter sprechen, denn ich fühlte mich nicht bereit, mich mit dieser teuflischen Brut anzulegen. War sein Vater vielleicht auch …?

»Prinzessin, kommt Ihr?«, fragte Lady Dudley.

Ich hatte nicht mitbekommen, dass das Gespräch ohne mich weitergegangen war.

Wollte sie mit mir zum Fest zurückkehren? Als wäre nichts geschehen? Scheinbar wurde genau das von mir erwartet.

Ich wäre mir albern vorgekommen, wie ich Lady Dudley hinterhertrottete und Jane mir stotternd erklärte, warum sie nicht eingegriffen hatte, doch ich konnte an nichts anderes denken als an den Vampir, der hinter mir lief und vermutlich gierig meinen Hals beäugte. Sicher hegte die widerwärtige, satanische Brut den Plan, mich oder gar Heinrich in ihre Finger zu bekommen. Aber das würde ich nicht zulassen. Auf gar keinen Fall.

14. Januar 1503

Es war der Tag, an dem meine Mutter sich in die Wöchnerinnenstube zurückziehen sollte und ich hatte sie immer noch nicht allein angetroffen. Ständig traf sie sich mit Margaret oder Vater und Heinrich waren dabei, sodass ich nicht mit ihr sprechen konnte. In meiner Verzweiflung schrieb ich ihr sogar einen Brief, warf ihn aber ins Feuer, statt ihn abzuschicken, weil ich fürchtete, er könne abgefangen werden.

Ich war dazu gezwungen, abzuwarten und meine Ohren und Augen offen zu halten.

Das ist eine der wichtigsten Tugenden der Jägerin, denn ohne diese ist es nahezu unmöglich, einen Vampir oder seine Unterstützer aufzuspüren. Wenn man sich nicht ungestört bewegen kann, muss man sich anderweitig behelfen. Darin wurde ich später ziemlich gut und ich kann jeder Jägerin empfehlen, Geduld und Wachsamkeit zu schulen.

Mit Pater Crawford konnte ich damals nicht über meine Sorgen sprechen, denn er war über die Weihnachtsfeierlichkeiten zu seiner kranken Schwester nach Lincolnshire gereist, und nun waren die Straßen gefroren und er nicht wieder in London. Ich blieb allein mit meinen Sorgen und versuchte beständig, Thomas Howard zu beschatten.

Selbst auf dem Weg zur Messe, als er mit seinem Vater im Gefolge des Königs auftauchte. Natürlich geziemend weit hinten in der Prozession. Vielleicht suchte er mich und ich ihn, denn ich bemerkte ihn sofort – und wir wussten beide genau, wen wir voreinander hatten. Ich war sein Tod und er meiner, wenn ich nicht achtgab.

Ich tat so, als würde ich mich nach Jane umsehen und verschwand von Margarets Seite, die sich fröhlich mit Mutter unterhielt. Der Bischof würde gleich für eine glückliche Niederkunft beten, doch ich wollte sehen, wie sich Thomas Howard benahm, und tauchte in der Menge der Kirchgänger unter. Zwischen all den bunten Roben und Stoffen fiel ich nicht auf, nach mir drehte eh niemand den Kopf. Schließlich war ich nur ein kleines Mädchen, wohingegen Margaret hochgewachsen und fraulich war.

»Tretet ein, ihr guten Leute«, hörte ich den Bischof Warham vom Tor der Kapelle rufen.

Endlich hatte ich Thomas Howard erspäht, der nun nach vorne drängte. Jeder wollte möglichst nah beim König sitzen, auch die Howards. Sein Vater hatte sicher nicht den Traum aufgegeben, seinen alten Titel zurückzuerlangen.

Ich reihte mich also hinter ihnen ein. Es gab eine Schlange am Weihwasser, denn jeder Kirchgänger wollte seine Hände darin waschen, das Kreuz schlagen, ein kleines Gebet murmeln, und dann einen Platz einnehmen. Ich beobachtete genau, wie der Alte Howard seine Hände eintauchte und sich bekreuzigte. Doch als die Reihe an Thomas war, berührten seine Finger das Wasser nicht. Und in einem Moment, in dem er sich unbeobachtet fühlte, schlug er zwar ein Kreuz, aber falsch herum. Das Zeichen des Satans.

Wut stieg in mir hoch. Hatte er mit Arthurs Tod zu tun? Denn sie waren hier, die Vampire. Genau wie Mutter gesagt hatte.

Mochte Thomas Howard auch noch nicht alt sein, der Teufel verlieh ihm seine Kräfte und damit war er ein mächtiger, ernstzunehmender Gegner, den ich niederringen musste, damit meine Familie sicher blieb.

Ich huschte an den Wartenden vorbei und machte mir nicht die Mühe, meine Hände mit Weihwasser zu benetzen. Ich war mir sicher, dass Gott mir das verzieh, immerhin kämpfte ich gegen den Teufel und seine Brut.

Als ich jedoch auf Vaters privater Empore neben meiner Mutter platznehmen wollte, saßen bereits Heinrich und Margaret neben ihr und ich musste mich mit einem Platz ganz außen begnügen. Ausgerechnet jetzt! Mutter, wollte ich rufen. Es ist wichtig.

Aber meine Mutter sah nicht zu mir, sie hatte ihre Augen auf das Kruzifix gerichtet und blickte stur darauf. Wahrscheinlich betete sie für eine rasche Niederkunft. Ein zweiter Prinz musste her, falls Heinrich etwas zustieß. Ich hörte die Leute am Hofe darüber tuscheln. Mutter wünschte sich einen Sohn, doch was man für sich erträumte und was Gott einem schenkte, waren oft zwei Paar Schuh.

Ich konnte der Messe nicht folgen. Alles in meinem Kopf drehte sich. Ich wusste, dass ein Vampir sich im Gefolge des Königs befand. Und sonst niemand. Ja, die meisten Anwesenden wussten nicht einmal, dass sie existierten. Und nun stand allein ich zwischen der königlichen Familie und der Bedrohung. Wäre nur Pater Crawford da. Er hätte gewusst, was zu tun ist.

Ungeduldig fieberte ich dem Ende des Gottesdienstes entgegen und versäumte sogar, aufzustehen und mich hinzuknien, was mir einen bösen Blick von Margaret einbrachte.

»Margaret, worüber spricht Mutter mit dir, wenn ihr allein seid?«, raunte ich ihr zu, als alle Anwesenden mit dem Rosenkranz begannen.

»Psst«, zischte meine Schwester und warf mir erneut einen zornigen Blick zu. Vermutlich fand sie mich kindisch und langweilig.

Es ging endlos weiter. Die Hostie wurde gereicht, das Blut Christi getrunken und ich hätte am liebsten geschrien. Wieso durfte ich nicht mit meiner Mutter sprechen? Als mein Blick zu ihr wanderte, sah ich ihr angespanntes Gesicht, das plötzlich von einer Welle aus Schmerz überrollt wurde.

Kam das Kind? Ich wusste, wie das mit den Kindern ablief, denn ich hatte Lady Dudley dazu ausführlich befragt, auch wenn das nicht schicklich war. Sie hatte nur erwidert, dass viele darum ein furchtbares Getöse machten, es aber das Normalste auf der Welt war. Und seitdem ich dabei gewesen war, als Vaters Stute ein Fohlen bekommen hatte, teilte ich diese Meinung mit ihr.

Freilich konnte ich mir damals noch nicht vorstellen, wie schlimm die Schmerzen tatsächlich waren.

Als wir uns endlich erheben durften, war ich so erleichtert, dass ich sofort in den Gang des Kirchenschiffs rannte und dort ungeduldig trippelnd auf meine Mutter wartete, die blass Vaters Hand umklammerte.

Ich war erschrocken, sie schien in diesen wenigen Momenten um viele Jahre gealtert zu sein. Ich war es gewohnt, meine Mutter als starke Frau zu sehen, als die Königin, die sie war.

Ihre Damen begannen, sie zu umschwirren und ich verlor sie in einem Wust aus Röcken und Stoffen.

»Komm, Maria«, sagte Margaret. »Mutter wird in die Wöchnerinnenstube einziehen.«

»Aber ich muss mit ihr reden«, beharrte ich. »Ich muss einfach. Es ist wichtig. Lebenswichtig.«

»Was weißt du über die Wichtigkeiten des Lebens?«, versetzte Margaret hochnäsig. »Halte dich ans Protokoll, sonst lasse ich dich von Lady Dudley in deine Kammer bringen. So etwas ziemt sich nicht als Prinzessin.«

Vielleicht ziemte es sich wirklich nicht, aber ich war nicht nur eine Prinzessin, ich war eine Vampirjägerin und ich musste meine Mutter warnen.

Doch ich sorgte mich auch, denn der errechnete Termin für die Geburt war noch nicht gekommen. Was, wenn meine Mutter nicht überlebte? Ich wusste von den Tuscheleien im Schloss, dass es vorkam. Mütter starben bei der Geburt. Oder die Kinder. Oder gleich beide. Ich fand es schauderhaft, doch ich konnte nicht aufhören, Fragen darüber zu stellen. Was geschah dann mit der Seele? Kam man trotzdem zu Gott? Was wurde aus dem Kindlein, wenn es tot geboren wurde?

Man hatte mich stets gescholten, wenn ich solche Dinge wissen wollte, schließlich gab es eine Erklärung für alles in der Heiligen Schrift. Aber sie reichte mir nicht. Schon damals nicht und heute auch nicht.

Daher ist es für mich immer noch ein Mysterium, was danach kommt. Es ist die Furcht vor dem Tod, die mich heute noch heimsucht. Damals hatte ich bloß Angst, dass Gott meine Mutter zu sich holte, weil es ihm so gefiel. Oder aber, dass der Teufel seine Hände im Spiel hatte …

08. Februar 1503

Meine Mutter gebar am 02. Februar im Jahr 1503 meine Schwester Katherine, ein bezauberndes kleines Mädchen, das den Namen von Arthurs verwitweter Braut trug, denn meine Mutter hatte sie ins Herz geschlossen.

Als ich endlich zu ihr vorgelassen wurde, war sie bereits vollständig bekleidet und das Kind saugte am Busen einer Amme. Mein Vater hatte die kleine Prinzessin bereits gebührend bewundert, doch ich wusste, dass er insgeheim enttäuscht war.