10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

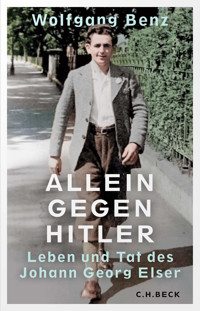

Am 8. November 1939 explodierte im Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe. Eigentlich hätte sie Adolf Hitler töten sollen, während er gerade eine Rede hielt. Wenn dieser Plan aufgegangen wäre, hätten der Zweite Weltkrieg und mit ihm die Weltgeschichte einen völlig anderen Verlauf genommen. Doch der «Führer» verließ vorzeitig den Saal und kam mit dem Leben davon. Dieses Buch erzählt die Geschichte des Mannes, der die Tat ganz allein plante und ausführte: Johann Georg Elser. Früher als die meisten Deutschen erkannte der Schreiner Georg Elser, dass Hitlers Regime Krieg und Verderben bedeutete. Um das zu verhindern, fasste er den Entschluss zum Attentat, konstruierte – technisch perfekter als die Offiziere des militärischen Widerstands – eine Bombe samt Zündmechanismus und versteckte sie unbemerkt in einer Säule des Bürgerbräukellers. Heute ist Elser zwar fast so berühmt wie die Geschwister Scholl und Graf Stauffenberg, der Held des 20. Juli 1944. Aber als Person blieb er unbekannt. Dieses akribisch recherchierte Lebensbild zeigt den Schreiner aus Königsbronn in seinem sozialen, historischen und persönlichen Kontext. Wolfgang Benz holt damit nach, was längst überfällig ist: eine wissenschaftlich fundierte Biografie des einfachen Mannes aus dem Volk, der zur Einsicht in die verbrecherische Natur des NS-Regimes gelangte und sich bis zur letzten Konsequenz zum Widerstand entschloss.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Wolfgang Benz

ALLEIN GEGEN HITLER

Leben und Tat des Johann Georg Elser

C.H.Beck

Zum Buch

Am 8. November 1939 explodierte im Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe. Eigentlich hätte sie Adolf Hitler töten sollen, während er gerade eine Rede hielt. Wenn dieser Plan aufgegangen wäre, hätten der Zweite Weltkrieg und mit ihm die Weltgeschichte einen völlig anderen Verlauf genommen. Doch der «Führer» verließ vorzeitig den Saal und kam mit dem Leben davon. Dieses Buch erzählt die Geschichte des Mannes, der die Tat ganz allein plante und ausführte: Johann Georg Elser.

Über den Autor

Wolfgang Benz war bis 2011 Leiter des Instituts für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Er ist einer der renommiertesten Zeithistoriker Deutschlands und hat zahlreiche Publikationen zur Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocaust und des Widerstands vorgelegt. Zuletzt erschien bei C.H.Beck: Im Widerstand. Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler (2018).

Inhalt

Vorwort

1. Acht Tote und 63 Verletzte – aber Hitler lebt Der Mordanschlag im Münchner Bürgerbräu

2. Königsbronn: Industriedorf auf der Schwäbischen Alb – Idyll und Rebellen

3. Kindheit, Jugend, Wanderjahre

4. Der Aufstieg der NSDAP in Württemberg

5. Prekäre Existenz in der Heimat

6. Tyrannenmord: ethische Voraussetzungen und technische Probleme

7. Entschluss und Obsession

8. Vorbereitung der Tat

9. Der historische Augenblick

10. Verhaftung

11. «Die Liebe zum Führer ist noch mehr gewachsen» Reaktionen und Wirkungen des Attentats

12. Verhöre, Terror, Sippenhaft

13. Einsamkeit und Todesangst

14. Das Ende

15. Vergessen, verleugnet, verleumdet

16. Lichtgestalt des Widerstands

Anmerkungen

1. Acht Tote und 63 Verletzte – aber Hitler lebt Der Mordanschlag im Münchner Bürgerbräu

2. Königsbronn: Industriedorf auf der Schwäbischen Alb – Idyll und Rebellen

3. Kindheit, Jugend, Wanderjahre

4. Der Aufstieg der NSDAP in Württemberg

5. Prekäre Existenz in der Heimat

6. Tyrannenmord: ethische Voraussetzungen und technische Probleme

7. Entschluss und Obsession

8. Vorbereitung der Tat

9. Der historische Augenblick

10. Verhaftung

11. «Die Liebe zum Führer ist noch mehr gewachsen» Reaktionen und Wirkungen des Attentats

12. Verhöre, Terror, Sippenhaft

13. Einsamkeit und Todesangst

14. Das Ende

15. Vergessen, verleugnet, verleumdet

16. Lichtgestalt des Widerstands

Quellen, Informationen, Dank

Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Vorwort

Der Versuch, dem Widerstandskämpfer Georg Elser in einer Biografie gerecht zu werden, stößt auf viele Schwierigkeiten. Die erste: Außer dem 1939 entstandenen Protokoll des Gestapoverhörs gibt es kein Schriftstück, in dem Georg Elser seine Gedanken, Empfindungen, Ängste oder Glücksgefühle übermittelt hat. Der wortkarge Mann schrieb nicht. Das zweite Problem besteht darin, dass die Hintergründe des Attentats im Bürgerbräukeller erforscht und dargestellt sind, dass es keine Zweifel an der Alleintäterschaft mehr gibt, dass die Legenden über Auftraggeber und Hintermänner, gar über eine Regie der Nazis erledigt sind. Eine dritte Misshelligkeit liegt darin, dass keine neuen Quellen verfügbar sind und dass die Mitlebenden Georg Elsers nicht mehr befragt werden können.

Warum also doch eine neue Anstrengung, Georg Elser und seiner Tat gerecht zu werden? Der Autor hat in den 1960er Jahren als junger Historiker, als studentische Hilfskraft im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte, die akribischen Forschungen Anton Hochs über den Attentäter aus Königsbronn begleitet. Dr. Hoch, der strenge Chef, und der zur Aufsässigkeit neigende Student hatten Probleme miteinander. Die Erforschung des Bürgerbräu-Attentats durch den penibel quellenkritischen Archivar und Historiker erzwang jedoch Hochachtung, und ich habe in den Jahren im Münchner Institut mehr gelernt als in den Seminaren der Universität. Ebenfalls Ende der 1960er Jahre machte Lothar Gruchmann den sensationellen Fund des Verhörprotokolls im Bundesarchiv. Mit Gruchmann verband mich bald eine kollegiale Freundschaft, und Anton Hoch schloss Frieden mit mir. Er wurde besiegelt mit dem Taschenbuch «Der Attentäter aus dem Volke» im November 1980. Die Idee dazu hatte Walter Pehle, der Schöpfer der Schwarzen Reihe im Fischer Taschenbuch Verlag. Er benutzte mich als Kurier, um die beiden Autoren Hoch und Gruchmann zusammenzubringen, zur gemeinsamen Publikation des Forschungsaufsatzes und der Quellenedition in einem publikumswirksamen Band. Den Dank beider, deren Verhältnis nicht ganz spannungsfrei gewesen war, nachdem der eine jahrelange Detailforschung betrieben hatte, während der andere durch Zufall das zentrale Dokument entdeckt hatte, durfte ich erfahren.

Als Randfigur der frühen Elser-Forschung war ich mit dem Thema vertraut und durch Herkunft aus der Region interessiert, einem Desiderat der bisherigen wissenschaftlichen Literatur über Elser zu begegnen: dem Einfluss der Landschaft und ihrer Menschen auf den Entschluss des bildungsfernen Handwerkers zum Widerstand in seiner höchsten Ausprägung, dem Tyrannenmord.

Die Schwierigkeiten wurden durch die Neigung zum Gegenstand nicht geringer. Die Forschungsleistung der Autoren Peter Steinbach und Johannes Tuchel hat in wissenschaftlicher Hinsicht das Thema Georg Elser glanzvoll zu Ende gebracht. Biografien haben in unterschiedlicher Weise die schwer zugängliche Persönlichkeit Elsers mit ihren Emotionen zu beleben versucht. Durch unermüdliches Zitieren aus dem Verhörprotokoll sollte Authentizität vermittelt werden, oder die Erfindung von Dialogen sollte aus den so spröden wie spärlichen Quellen Funken sprühen lassen.

Die folgenden Kapitel versuchen sich auf schlichtere Weise einem Lebensbild Georg Elsers anzunähern. Anliegen des Autors ist es vor allem, Georg Elser im historischen, sozialen, politischen und menschlichen Kontext zu sehen, als fröhlichen Handwerker in seiner süddeutschen Heimat, als Bürger und moralisch empfindendes politisches Wesen, im Widerstand gegen das Unrechtsregime, als Opfer und in jahrelanger Todesnot. Schließlich gehört die Wirkungsgeschichte seiner Tat untrennbar zum Thema: die Verleumdung und Verleugnung durch die NS-Propaganda, deren jahrzehntelange Folgen, zuletzt die Apotheose als Held, Jahrzehnte nach seinem Tod.

1. Acht Tote und 63 Verletzte – aber Hitler lebt Der Mordanschlag im Münchner Bürgerbräu

Am 8. November 1939 detonierte gegen 21.20 Uhr im Festsaal des Münchner Bürgerbräukellers eine Bombe. Sie brachte die Decke des Saals zum Einsturz. Acht Menschen wurden getötet, 63 verletzt. Der Anschlag hatte Adolf Hitler gegolten.

Ort und Termin hatten hohe symbolische Bedeutung. Hier, im Münchner Traditions-Brauereikeller, an dessen Stelle heute das Kulturzentrum am Gasteig steht, hatte Adolf Hitler zum ersten Mal nach der Macht gegriffen. Am 8. November 1923 war er mit Anhängern in eine politische Versammlung, veranstaltet von der konservativen Bayerischen Volkspartei und reaktionären militanten Vaterländischen Verbänden aus Anlass des fünften Jahrestags der Novemberrevolution, eingedrungen, hatte theatralisch mit einer Pistole gegen die Decke des Saales geschossen und die anwesenden Repräsentanten der bayerischen Staatsmacht zu Spießgesellen einer «nationalen Diktatur» zu erpressen versucht.[1] Eine «Proklamation an das deutsche Volk» wurde in ganz München plakatiert, die verkündete, «die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin» sei abgesetzt und durch die «provisorische deutsche Nationalregierung» unter Führung des Weltkriegsheroen Ludendorff und des Vorsitzenden der rechtsextremen Splitterpartei NSDAP, Adolf Hitler (bei Mitwirkung des Reichswehrgenerals von Lossow und des bayerischen Polizeiobersten von Seisser) ersetzt worden. Da die beiden letztgenannten und der bayerische Generalstaatskommissar Gustav von Kahr sich bald dem Einfluss der Putschisten wieder entziehen konnten, wurde der Staatsstreich schnell zur Operette, allerdings mit blutigem Ende. Unter beträchtlichem Beifall aus der Bevölkerung setzte sich am Vormittag des 9. November vom Bürgerbräukeller aus ein Zug Bewaffneter in Bewegung, Richtung Innenstadt. An dessen Spitze schritten Ludendorff und Hitler. Die bayerische Staatsregierung hatte inzwischen die Zügel wieder in der Hand. An der Feldherrnhalle am Odeonsplatz erwartete Landespolizei die Demonstranten. Ein Schusswechsel verwandelte den Demonstrationszug in das Chaos wilder Flucht. 16 Putschisten, drei Polizeibeamte und ein Passant kamen ums Leben. Hitler entfloh, wurde zwei Tage später verhaftet. Die NSDAP wurde verboten, die Teilnehmer des Hitlerputsches standen im Frühjahr 1924 wegen erwiesenen Hochverrates vor Gericht. Sie fanden milde Richter. Am 27. Februar 1925 war der Festsaal des Bürgerbräukellers Schauplatz der Wiedergeburt der NSDAP. Hier gründete Hitler nach dem Ende des Verbots die Partei zum zweiten Mal.

Der Hitlerprozess[2] war ein Justizskandal. Er stand am Anfang der Mythologisierung des Hitlerputsches, der als Meistererzählung der NSDAP zur historischen Tat, zum heroischen Rettungsversuch des Deutschen Reiches verklärt und ab 1933 alljährlich symbolisch reinszeniert wurde. Die NS-Propaganda deutete das Geschehen vom kläglichen Misserfolg eines dilettantischen Staatsstreichversuchs zum triumphalen Heilsgeschehen um, dessen mit allen Emblemen und dem Ritual einer politischen Religion feierlich gedacht wurde. Der gelernte Pferdeknecht Christian Weber, seit 1920 NSDAP-Mitglied und als Leibwächter zur engsten Entourage Hitlers gehörend, leitete nach seinem Aufstieg zum Münchner Lokalpolitiker das «Amt für den 8./9. November», das für die Dekoration und Inszenierung des Spektakels und die Betreuung der «Alten Kämpfer» zuständig war.[3]

Der Saal des Bürgerbräukellers

Am Abend des 8. Novembers trafen sich im Münchner Bürgerbräukeller stets die «Alten Kämpfer», um des Putschversuchs von 1923 zu gedenken. Am 9. November wurden die «Blutzeugen der Bewegung» mit einem makabren Zeremoniell geehrt. Kostümiert wie damals (ein eigener Fundus verwaltete die historischen Gewänder) marschierte die NS-Prominenz den gleichen Weg wie 1923, musikalisch untermalt und dekoriert mit Fahnenschmuck und Feuerschalen auf Pylonen. Aber seit 1934 endete der Zug nicht mehr an der Feldherrnhalle, dem Ort des einstigen kläglichen Scheiterns, sondern ging weiter zum Königsplatz. Die noble klassizistische Anlage Leo von Klenzes hatten die Nationalsozialisten zum Aufmarschplatz verunstaltet. Das «Parteiforum» der NSDAP war mit Platten belegt (weil darauf die Stiefel von Marschformationen so schön knallten) und zum zentralen Kultort und Aufmarschgelände des Nationalsozialismus geworden. Überragt vom «Führerbau» und dem «Verwaltungsbau der NSDAP» bildeten zwei Ehrentempel für die «Blutzeugen der Bewegung» von 1923 den Mittelpunkt. Die «Gefallenen der Bewegung», die 16 Toten der Schießerei an der Feldherrnhalle vom 9. November 1923, waren 1935 in die Ehrentempel überführt worden. Alljährlich am 9. November wurden auf dem Königsplatz die Herangewachsenen der HJ in die NSDAP übernommen, den Abschluss bildeten nächtliche Treueschwüre des SS-Nachwuchses auf dem Platz.

Hitler während seiner Rede im Bürgerbräukeller am 8. November 1939. Im Pfeiler hinter der Fahne tickt die Bombe.

Die Rede Hitlers vor den «Alten Kämpfern» der NSDAP am Abend des 8. November im Bürgerbräukeller war der Höhepunkt des nationalsozialistischen Feierjahrs. Im Bürgerbräusaal, der Platz für 2000 Gäste bot, fühlten sich Parteiprominenz und Gefolgsleute aus der Anfangszeit der NSDAP, als sie noch eine radikale völkische Sekte mit einem linkischen Demagogen an der Spitze gewesen war, belacht vom Bürgertum, en famille, schwelgten in Erinnerung und lauschten ihrem Idol, das die armseligen Anfänge der Bewegung zum nationalen Heldenepos stilisierte.

Am 8. November 1939 war die Situation anders als in den Vorjahren. Am 1. September hatte mit dem Überfall auf Polen der Krieg begonnen, auf den Hitler zielstrebig hingearbeitet hatte. Das übliche Ritual des Abends war verkürzt worden. Hitler reiste unmittelbar nach der Veranstaltung nach Berlin zurück. Wegen möglichen schlechten Wetters konnte er in der Frühe des nächsten Tags nicht fliegen. Die Abfahrt des Zuges im Münchner Hauptbahnhof war auf 21.32 Uhr festgesetzt. Deshalb verließ Hitler mit seinem Gefolge aus Reichsministern und Parteigrößen um 21.07 Uhr unter den Klängen der Nationalhymne den Raum. Als die Bombe um 21.20 Uhr explodierte, waren noch 200 Personen im Saal, die beim Bier die Führerrede nachklingen und nachwirken ließen.

Hitler erfuhr bei einem Halt des Zuges in Nürnberg, wie knapp er dem Anschlag entgangen war. Sein Propagandaminister, der mit ihm im Salonwagen saß, informierte ihn und verewigte den historischen Moment in seinem Tagebuch: «In Nürnberg kommt eine Hiobsbotschaft, ich muß dem Führer ein Telegramm überreichen, nach dem kurz nach unserem Verlassen des Bürgerbräus dort eine Explosion stattfand. 8 Tote und 60 Verletzte. Das ganze Gewölbe heruntergestürzt. Das ist ungeheuerlich. Der Führer hält die Nachricht zuerst für eine Mystifikation. Aber ich frage in Berlin nach, alles stimmt. Man hatte schon zweimal versucht, den Zug anzuhalten, aber ohne Erfolg. Der Umfang des Schadens ist riesengroß. Ein Attentat, zweifellos in London erdacht und wahrscheinlich von bayerischen Legitimisten durchgeführt. Der Führer diktiert ein Communique, das ich gleich schon in Nürnberg herausgebe. Wir überlegen ausgiebig wahrscheinliche Täterschaft, Folgen und evtl. Maßnahmen. Wir halten das Volk vorläufig noch zurück, bis wir wenigstens wissen, aus welcher Richtung der Anschlag kommt. Der Führer und wir alle sind wie durch ein Wunder dem Tode entronnen. Wäre die Kundgebung wie alle Jahre vorher programmgemäß durchgeführt worden, dann lebten wir alle nicht mehr. Er steht doch unter dem Schutz des Allmächtigen. Er wird erst sterben, wenn seine Mission erfüllt ist.»[4]

Für Hitler und sein Sprachrohr Goebbels war die Schuldfrage sofort geklärt. Hitler hatte im Bürgerbräu in seiner Rede den Vorwurf, Großbritannien trage die Schuld am Krieg, eintönig eine knappe Stunde lang paraphrasiert.[5] Folgerichtig meldete der «Völkische Beobachter» am 9. November, «der ruchlose Anschlag» habe im ganzen deutschen Volk höchste Erbitterung und Empörung ausgelöst: «Im gleichen Augenblick, da die Nachricht von dem Verbrechen bekannt wurde, fühlte jeder Deutsche instinktiv, daß England hinter dieser Freveltat steht.»[6] Zum Beweis wurde eine Verlautbarung des Reichsführers SS Himmler angeführt, der als Chef der deutschen Polizei oberste Instanz in Sicherheitsfragen war, nach der die Spuren der Täter ins Ausland führen würden, weshalb eine zusätzliche Belohnung in ausländischer Währung, zahlbar durch die zuständige deutsche diplomatische Vertretung, ausgesetzt sei (damit war das inländische Kopfgeld von 600.000 RM auf insgesamt 900.000 RM erhöht).

Tatsächlich führte die Spur nach Württemberg, in das Dorf Königsbronn. Das wussten auch die Ermittler einige Tage später. Aber glauben durften sie lange nicht, dass der Schreinergeselle Johann Georg Elser aus Königsbronn der Täter war, der den Anschlag ganz allein und selbstständig ausführte, dass nur er für den Plan, die Konstruktion der Bombe und die perfekte Logistik verantwortlich war. Dass es keine Hintermänner, nicht einmal Mitwisser gab. Am wenigsten wollte der zufällig davongekommene Hitler an die Alleintäterschaft des schlichten Mannes aus dem Schwabenland glauben. Sein Wunsch war den Propagandisten des Regimes Befehl. Auftraggeber in Großbritannien wurden erfunden und so unermüdlich beschworen, dass neue Legenden entstanden, in denen die Nazis selbst die Auftraggeber gewesen seien, um die Unverletzlichkeit des «Führers» durch das Walten der «Vorsehung» zu beschwören.

2. Königsbronn: Industriedorf auf der Schwäbischen Alb – Idyll und Rebellen

Das Dorf Königsbronn liegt am östlichen Rand der Schwäbischen Alb, zwischen Albuch und Härtsfeld, den beiden bewaldeten Hochflächen, die vom Tal der Brenz geteilt sind. Die Brenz entspringt einem Quelltopf in der Mitte des Ortes. Der Brenztopf ist ein Quellsee von 43 Metern Durchmesser und – das ergaben neueste Forschungen – 56 Metern Tiefe, aus dem die Brenz nicht als kindlich-zaghaftes Rinnsal, das erst allmählich Gewalt gewinnt, sondern gleich in voller Kraft und ansehnlicher Gestalt die unterirdische Fluss- und Höhlenwelt verlässt. Von gleicher Art, jedoch berühmter, ist der Quellsee der Blau in Blaubeuren, Ursprung eines anderen Nebenflusses der Donau. Im Blautopf lebte nach dem Märchen Eduard Mörikes in einem prächtigen Palast die «schöne Lau», eine Wassernixe lieblicher Gestalt, traurig in der Verbannung. Die Quelle der Blau fand damit Eingang in die Literaturgeschichte, der Königsbronner Brenztopf gehört in die Technikgeschichte: Johann Georg Blezinger, der geniale Unternehmer der Barockzeit, ließ 1772 am Ausfluss des Königsbronner Quelltopfes einen eisernen Wasserkasten mit Fallen-, Räder- und Schaufelwerk errichten, um damit eine Hammerschmiede anzutreiben. Die Einrichtung war die erste dieser Art in Europa. Sie bestand bis 1881. Die Situation, auch das Gebäude der frühindustriellen Hammerschmiede, ist unverändert.

Blick auf Königsbronn vom Herwartstein aus, 1910

Georg Elser hat den See mit seinem kristallklaren Wasser, das je nach Beleuchtung smaragdgrün oder tiefblau erscheint, den dahinter aufragenden Dolomitfelsen und den Herwartstein mit spärlichen Überresten einer Burg aus staufischer Zeit genauso gesehen, die Schönheit der Umgebung genossen wie der heutige Besucher seines von Wäldern umgebenen Heimatortes. Freilich sind die Wirtshäuser und Gasthöfe, wie das «Weiße Rössle», der «Hirsch», der «Adler», der «Ochsen», das «Lamm», «Schützen» und «Schlegel», heute nur noch Kulissen ohne hungrige, durstige oder müde Gäste, und der «Hecht», in dem Georg mit der Zither und dem Kontrabass an Vereinsabenden musizierte und den jungen Damen gefiel, wurde nach langem Leerstand 2022 abgerissen.

Die Brenz mündet bei Lauingen in die Donau. Unmittelbar nördlich Königsbronns, nahe dem Ursprung des Flusses «Schwarzer Kocher», der in die entgegengesetzte Richtung fließt und sich bald mit dem «Weißen Kocher» vereinigt, verläuft die Europäische Wasserscheide zwischen Rhein und Donau, zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. In der Karstlandschaft der Schwäbischen Alb, die durch aufragende Kalksteinfelsen, Quellen und Höhlen geprägt ist, entstand unweit des Ursprungs der Brenz 1303 bei der Siedlung «Springen» das Zisterzienserkloster Fontes Regio (Königsbronn), das Anfang des 19. Jahrhunderts auch dem Ort den Namen gab. Die Zisterzienser begründeten dort die württembergische Eisenproduktion. Die «Schwäbischen Hüttenwerke» sind mit ihrer mehr als 650 Jahre währenden Tradition der älteste Industriebetrieb Deutschlands. Die Zisterzienser hatten im 14. Jahrhundert in Königsbronn mit der Verhüttung von Bohnerz, das in der Umgebung reichlich vorkommt und im Tagebau zu gewinnen war, den Grundstein gelegt. 1651 wurde der erste Hochofen angeblasen. Energiequelle war das Holz der Schwäbischen Alb. Der Eisengewinnung folgten Produktionszweige der Eisenverarbeitung wie Gießereien, Schmieden und Hammerwerke. Bis 1796 besaß das Herzogtum Württemberg das Monopol der Eisenerzeugung und des Eisenhandels auf seinem Territorium.

Johann Georg Blezinger (1717–1795), Gastwirt und Bierbrauer in Königsbronn, war als geschickter Kaufmann und genialer Erfinder ein Pionier der Industrialisierung in spätbarocker Zeit. Als einer der frühesten Montanunternehmer pachtete er die herzoglichen Eisenwerke im Brenztal und im Schwarzwald, kaufte weitere aus fürstlichem Besitz dazu und betrieb Schmiede- und Hammerwerke. Herzog Karl Eugen von Württemberg (1737–1793), jener Despot, vor dem der junge Friedrich Schiller 1782 aus der Militärakademie, der Hohen Karlsschule in Stuttgart, floh, kam gern nach Königsbronn zur Jagd. Er wohnte dann im Fürstenzimmer im «Palais Blezinger», dem einstigen Wirtshaus «Zum Löwen», das der zu Wohlstand gekommene Industriemagnat zum Wohnhaus mit einer prunkvollen Rokoko-Fassade hatte umbauen lassen. Seit 1885 ist es das Rathaus der Gemeinde.

Die Jagdleidenschaft der Herzöge bedeutete für die Untertanen nicht nur Fronarbeit als Treiber mit der Pflicht, Hunde vorzuhalten, sondern der zu hohe Wildbestand schadete auch der Landwirtschaft, und das Jagdprivileg der Obrigkeit machte Wilderei zum schweren Verbrechen. Aus Not und aus Ohnmacht ob ihrer Rechtlosigkeit begehrten Arme auf, frevelten im Wald, um ihre Ernährung aufzubessern. Es ging dabei auf beiden Seiten, der jagdlustigen Herrschaft wie der unbotmäßigen Untertanen, nicht zimperlich zu. Etliche Forstbeamte wurden von Wilderern ermordet, das trug den Königsbronnern den Spitznamen «Wildschützen» ein. Sie sangen auch ein Heimatlied, in dem sie der «verfluchten Schnauzbartjungen» spotteten, denen Schweizerkäse zum Genuss empfohlen ward, während die Armen sich am Wildbret gütlich taten. Folgerichtig gibt es seit 1982 ein Wilderermuseum in Königsbronn, das erste überhaupt, das dieser Form von Auflehnung gegen Obrigkeit und Besitzanspruch gewidmet ist.

Herzogliche Willkür und Jagdleidenschaft prägten das rebellische Selbstbewusstsein der Bewohner des Industriedorfes Königsbronn. Sie waren mehrheitlich als Arbeiter in den Eisenwerken tätig oder als Handwerker mittelbar oder direkt abhängig davon. Tagelöhner leisteten Fuhr- und Spanndienste, transportierten Holz, Holzkohle, Erz, Schlacke, Asche und natürlich auch die Fertigprodukte. Die Bauern lebten nicht nur von bescheidener Landwirtschaft, sondern sie waren als Arbeiterbauern mit den Eisenwerken existentiell verbunden.

Gegen Entscheidungen höheren Ortes setzten sich die selbstbewussten Schwaben zur Wehr, wenn sie sich im Recht fühlten. Das Zisterzienserkloster war in der Reformation evangelisch geworden. Aufgrund des Restitutionsediktes von 1629 setzten kaiserliche Kommissare 1630 wieder einen katholischen Abt ein, zum Unwillen der Bevölkerung. Abt Theodor wollte wegen der gröblich ausgetragenen Streitigkeiten das Kloster heimlich verlassen, wurde von der Bevölkerung aber daran gehindert. Die Königsbronner sangen Spottlieder auf den Papst, beschmierten den kaiserlichen Schutzbrief, der am Kloster angeschlagen war, mit Kot und schossen auf den unerwünschten, weil katholischen Gottesmann. Dessen Rettung erfolgte 1632 in Gestalt schwedischer Reiter, die ihn gefangen nahmen und abführten.[1]

Nicht nur in religiösen Dingen verstanden die protestantischen Königsbronner keinen Spaß. 1818 beschloss das Finanzministerium des 1806 zum Königreich erhobenen Landes Württemberg das Hammerwerk in Itzelberg, einem Nachbar- und heutigen Teilort Königsbronns, zu schließen. Die Arbeiter wollten das nicht hinnehmen. In einem Fußmarsch von 18 Stunden Dauer begaben sich drei Delegierte mit einem Mandat der Kollegen versehen nach Stuttgart, wo sie Gelegenheit fanden, dem König den Protest der Belegschaft vorzutragen. Der ließ sich aber nicht umstimmen. Die drei Hammerschmiede wurden außerdem mit Haftstrafen wegen ihrer Eigenmächtigkeit belegt. Eine späte Parallele, die jedoch von größerem Erfolg gekrönt war, spielte im Jahr 2019, als Arbeiter der Schwäbischen Hüttenwerke den Erhalt ihrer Arbeitsplätze gegen Managementfehler der Geschäftsführung der Nachfolgebetreiber erkämpften, wozu sie die Mitarbeitergesellschaft «Glückauf 1365» gründeten, die ein Drittel der Anteile der Restrukturierungsgesellschaft hält. Damit wurde die Existenz des historischen Unternehmens gerettet, das mit seinen Hartgusswalzen immer noch Weltmarktführer ist. Der «Hüttenwerksstolz» der Arbeiter hatte zusammen mit der lokalen und regionalen Mentalität, sich nicht ohne weiteres in scheinbar Unabänderliches zu fügen, gesiegt.

Über die Menschen auf der Ostalb hat sich der Dichter Christian Friedrich Daniel Schubart ziemlich drastisch geäußert. Schubart, im nahen Aalen aufgewachsen und nach wilden Studentenjahren kurze Zeit in Königsbronn als Hauslehrer in der Familie Blezinger tätig, wurde berühmt, weil er gegen Fürstenmacht geschrieben und sich als Freigeist bei Hofe unbeliebt gemacht hatte. Herzog Karl Eugen ließ ihn, der zuerst in Augsburg, dann in Ulm, der Reichsstadt an der Donau, die Zeitschrift «Deutsche Chronik» herausgab, 1777 auf württembergisches Gebiet entführen und hielt ihn zehn Jahre auf der Festung Hohenasperg im Kerker gefangen. Schubarts Werk als Dichter und Musiker blieb im Schatten seines Ruhms als Opfer absolutistischen Machtmissbrauchs.

Schubart beschrieb seine Landsleute als «Bürger von altdeutscher Sitte, bieder, geschäftig, wild und stark wie ihre Eichen, Verächter des Auslands, trotzige Vertheidiger ihres Kittels, ihrer Misthäufen und ihrer donnernden Mundart». Das wurde 1791 gedruckt und galt, trotz aller Abschleifung durch die Zeitläufe, in vielem noch lange, zumal zur Zeit des jungen Georg Elser, wenn man Begriffe wie Werte, Rechtsempfinden und Selbstgewissheit, Bürgersinn und Beharrlichkeit unter den vom Dichter beschriebenen Eigenschaften versteht. Im Falle Elser traf die Charakterisierung der Bewohner der rauen Alb nicht zuletzt für die Sprache zu, in der er sich ausdrückte. Den schwäbischen Dialekt der Region hatte Schubart so beschrieben: «Was in Aalen gewöhnlicher Ton ist, – scheint in andern Städten Trazischer Aufschrei und am Hofe Raserei zu seyn.»[2] Die gewöhnlichen Eigenschaften, die das Milieu im Industriedorf Königsbronn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bestimmten – Eigensinn und Sparsamkeit, direkte Rede, Hartnäckigkeit und Recht-haben-Wollen –, waren steigerbar. Aus dem Gerechtigkeitssinn konnte Trotz werden, gelebt als Empörung und Rebellion. Der Zorn der Schwaben über das Projekt eines neuen Bahnhofs in Stuttgart brachte so ein Wutbürgertum hervor, das zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Welt in Erstaunen setzte.

Es mag dahingestellt bleiben, ob Aufsässigkeit und Rebellentum – vornehmer ausgedrückt: Freiheitsdurst, Rechtsgefühl und die Bereitschaft zum Widerstand gegen fehlbare Obrigkeit – in der Region besonders leicht entflammbar sind. Auch Graf Stauffenberg und die Geschwister Scholl stammten aus dieser Gegend. Merkwürdigerweise wird Claus Schenk Graf Stauffenberg, der auf Schloss Jettingen bei Günzburg zur Welt kam, einem alten württembergischen Adelsgeschlecht entstammte und in heimischer Umgebung schwäbischen Dialekt sprach, nie als «schwäbischer Widerstandskämpfer» apostrophiert. Auch die studierenden Geschwister Scholl müssen auf das bei der Würdigung ihres Widerstands herkunftweisende Attribut verzichten. Georg Elser, der Handwerker aus Königsbronn, wird dagegen stets und ständig als schwäbischer Schreinergeselle tituliert, als müsse ein Makel konstatiert werden, da er weder von Adel, noch aus dem Militär, nicht einmal aus dem Bildungsbürgertum stammte. Deshalb wird er über die Region und durch die kleinen Verhältnisse, aus denen er kam, definiert und – bewusst oder absichtslos, aber stets eindeutig – auch stigmatisiert, denn das Attribut «schwäbisch» konnotiert die Herkunft mit Charaktereigenschaften wie Einfalt, Unbildung, Provinzialität, beschränktem Horizont, Naivität.

Dass das Milieu den zu früher Einsicht in das unheilvolle Wesen des Hitlerregimes gelangten jungen Mann aus Württemberg geprägt hat, bleibt unbestritten. Seine intellektuelle Leistung als Widerstandskämpfer und seine moralische Integrität sind aber unabhängig von den sozialen und regionalen Determinanten seiner Persönlichkeit zu bewerten. Hohes Gerechtigkeitsempfinden, Skepsis gegenüber politischem Trug und falschem Versprechen sowie die Neigung zum Protest sind in Georg Elsers Heimat freilich besonders ausgeprägt. Protestantische Ethik in der speziellen Form des schwäbischen Pietismus wirkte mindestens bis weit ins 20. Jahrhundert auf die bürgerliche Moral auch derjenigen, die nicht unbedingt kirchenfromm waren. Der Pfarrer von Königsbronn, ein Altersgenosse Georg Elsers, sorgte sich im Dritten Reich unter Hitlers Herrschaft nicht nur im stillen Gebet um die Integrität seiner Kirche gegenüber dem Einfluss nationalsozialistischer Ideologie, die unter «Deutschen Christen» weit in die Gemeinden eingedrungen war.

Pfarrer Kadelbach, der zur Bekennenden Kirche gehörte, schrieb im September 1934 einen denkwürdigen Brief an den «Führer», in dem er deutliche Worte des Widerstands fand: «In der tiefen Not unserer württembergischen Landeskirche und der mir anvertrauten evangelischen Kirchengemeinde wende ich mich an Sie in letzter Stunde mit der eindringlichen Bitte, endlich unserer Gemeinden und unserer eigenen Gewissensnot ein Ende zu machen, weil die Folgen weiterer Vergewaltigung unserer Kirche mit ihrer altüberlieferten Tradition furchtbare sein müssen. Die Vorgänge in meiner Gemeinde am gestrigen Sonntag lassen uns mit einer unmittelbar bevorstehenden Christenverfolgung rechnen.» Pfarrer Kadelbach meinte damit die massive Störung des Sonntagsgottesdienstes am 16. September 1934, mit der sich die regimekritischen Angehörigen der Bekennenden Kirche mit dem Oberhirten der Württembergischen Landeskirche Theophil Wurm solidarisierten. Der war einige Tage zuvor vom Stuttgarter Satrapen des NS-hörigen «Reichsbischofs» Ludwig Müller angegriffen worden. Dessen «Rechtswalter» August Jäger hatte den Landesbischof Wurm der Veruntreuung von Geld bezichtigt. Die Haltlosigkeit des Vorwurfs erwies später das Stuttgarter Landgericht.

Im Herbst 1934 schlug der Kirchenkampf auch in Königsbronn Wellen. An der Unterschriftenaktion für Bischof Wurm hatten sich in der laut Pfarrer Kadelbach «nicht sehr kirchlich eingestellten Arbeiterwohngemeinde» überraschend viele Christen beteiligt. Am späten Abend des 16. September 1934 bekam der Königsbronner Pfarrer ungebetenen Besuch von lokalen Funktionären der NSDAP, die ihn anpöbelten und «mit großem Geschrei der Sabotage am Führer beschuldigt[en]; die Haltung wurde geradezu bedrohlich und der Landjäger mußte meinen Schutz übernehmen …».[3]

Im Brief des Königsbronner Pfarrers an Hitler heißt es weiter: «Das Kirchenvolk steht treu zur bekennenden Kirche, viele Pfarrer, wie auch ich selbst, sind bereit Amt und Beruf aufzugeben, wenn das Unrecht in der Kirche siegt. Wenn Gott es will, wollen wir mit Seiner Hilfe gewiss unser Leben lassen. Unsere Pflicht vor Gott ist, unserem Volk mit Verkündigung seines Wortes zu dienen, solang wir das in reiner und lauterer Weise mit unverletztem Gewissen tun dürfen. Ich bitte Sie nachdrücklich: Sorgen Sie, dass unsere Kirche das bleiben darf, was sie ihrem Wesen nach sein muss, Kirche Jesu Christi, Kirche, in der nicht Gewalt und Verleumdung herrscht, sondern die der Gemeinde dient mit unverletztem Gewissen.»[4]

Die Polarisierung in Nazis und Regimekritiker prägte die Dorfgemeinschaft. Zur stillen Opposition gehörte Georg Elser, der den Hitlergruß vermied und den Raum verließ, wenn die Tiraden des Führers aus dem Volksempfänger drangen. Pfarrer Kadelbach, der sich exponiert hatte, wurde nicht verfolgt, aber belästigt. Etwa durch die Hitlerjugend, die geräuschvoll exerzierte, um den Gottesdienst oder andere geistliche Handlungen zu stören. Zum Schutz des Pfarrers fanden sich Forstmeister Rau und der Dorfpolizist, den man damals noch Landjäger nannte, regelmäßig zum Kartenspielen im Pfarrhaus ein. 1939 meldete sich der Königsbronner Pfarrer zum Kriegsdienst, 1943 wurde er eingezogen, an der Ostfront ist er seit 1944 vermisst.

Die Rechtschaffenheit und Zugehörigkeit der Menschen im Schwabenland und ihr gesellschaftlicher Status wurden traditionell an der Beobachtung bürgerlicher Tugenden wie Fleiß und Nüchternheit und Eigenschaften wie Herkunft und Stand, Religion und Besitz gemessen. Auch in Königsbronn funktionierte die damit einhergehende Sozialkontrolle reibungslos. Man arbeitete und feierte, darbte und schimpfte nicht nur zusammen, man fühlte sich zueinander gehörend, begegnete Fremden mit Zurückhaltung. Zuzug von außerhalb erfolgte erst allmählich, geheiratet wurde in der Nachbarschaft. Königsbronn hatte 1925 etwa 1300 Einwohner, 1939 waren es 1750, heute sind es (mit der Eingemeindung von Itzelberg, Ochsenberg und Zang) 7100.