24,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

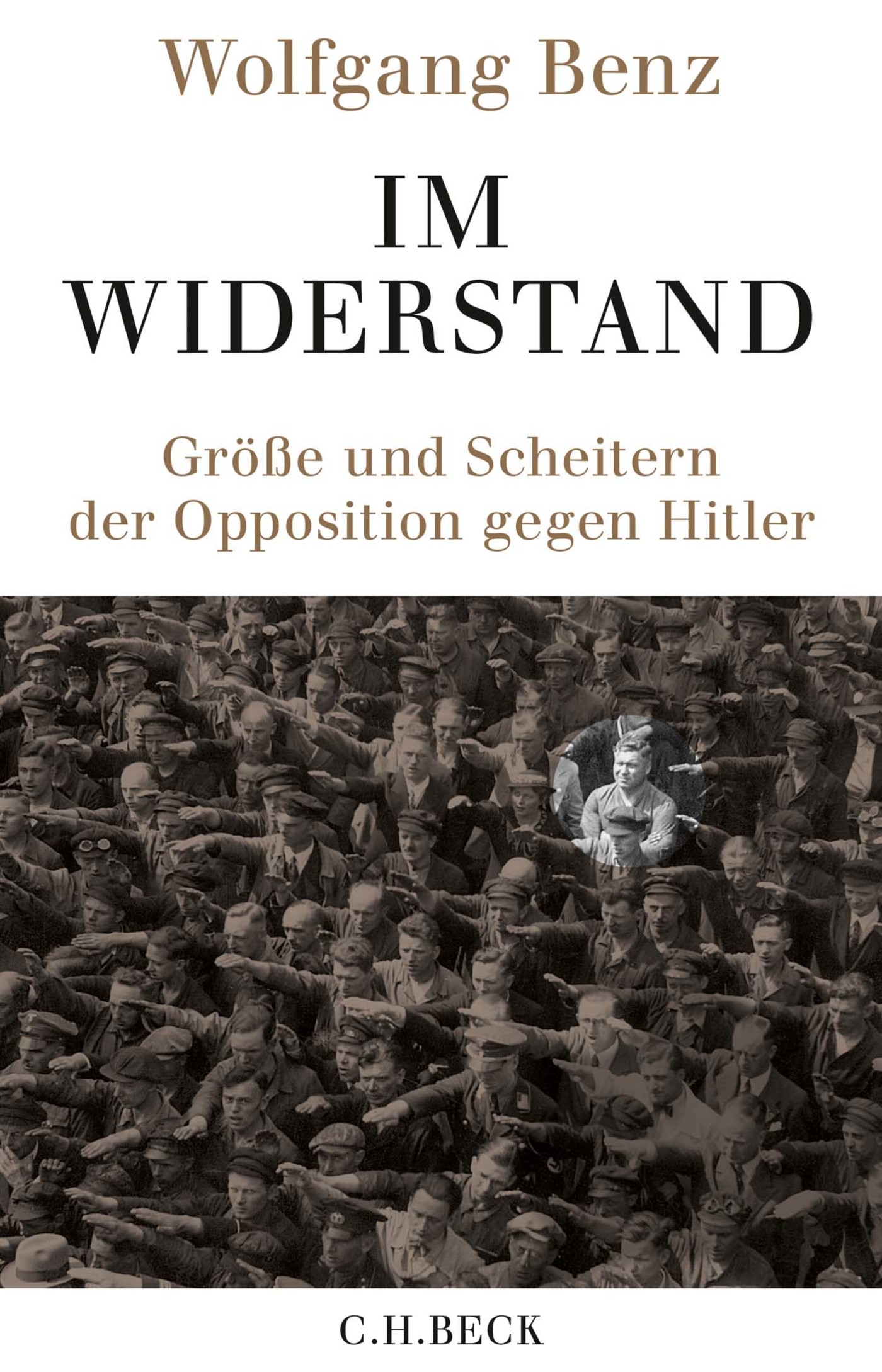

Der deutsche Widerstand gegen Hitler ist ein Kapitel mit mehr Schatten als Licht. Millionen Deutsche haben keinen Finger gerührt, als das NS-Regime die Freiheit beseitigte, Recht brach und zahllose Mitbürger verfolgte und ermordete. Einige aber wie Georg Elser, Graf Stauffenberg oder die Mitglieder der Weißen Rose haben ihr Leben riskiert, um den Verbrechen ein Ende zu machen. Wolfgang Benz entfaltet in seinem großen Buch das vielschichtige Spektrum der Opposition gegen Hitler, zerpflückt dabei manche Mythen und bietet eine Gesamtdarstellung auf dem neuesten Stand der Forschung.

Zwischen Wegducken und Mut zum Handeln schwankte nach 1933 die Haltung jener Deutschen, die keine überzeugten Nazis oder gleichgültige Mitläufer waren. Einfache Leute brachten sich in Gefahr, weil sie aus Anstand Unschuldigen Hilfe leisteten, Kommunisten wurden im Untergrund aktiv, Kirchenleute, Aristokraten oder Intellektuelle verweigerten sich und planten sogar den Regimewechsel. Aber weit mehr fürchteten um ihre Sicherheit und die ihrer Familien und ballten deshalb nur die Faust in der Tasche. In dichten Szenen erzählt Wolfgang Benz von der Wirklichkeit im NS-Regime und den Motiven und Bedingungen der Opposition in einem Terrorstaat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Wolfgang Benz

IM WIDERSTAND

Größe und Scheitern derOpposition gegen Hitler

C.H.Beck

Zum Buch

Der deutsche Widerstand gegen Hitler ist ein Kapitel mit mehr Schatten als Licht. Millionen Deutsche haben keinen Finger gerührt, als das NS-Regime die Freiheit beseitigte, Recht brach und zahllose Mitbürger verfolgte und ermordete. Einige aber wie Georg Elser, Graf Stauffenberg oder die Mitglieder der Weißen Rose haben ihr Leben riskiert, um den Verbrechen ein Ende zu machen. Wolfgang Benz entfaltet in seinem großen Buch das vielschichtige Spektrum der Opposition gegen Hitler, zerpflückt dabei manche Mythen und bietet eine Gesamtdarstellung auf dem neuesten Stand der Forschung.

Zwischen Wegducken und Mut zum Handeln schwankte nach 1933 die Haltung jener Deutschen, die keine überzeugten Nazis oder gleichgültige Mitläufer waren. Einfache Leute brachten sich in Gefahr, weil sie aus Anstand Unschuldigen Hilfe leisteten, Kommunisten wurden im Untergrund aktiv, Kirchenleute, Aristokraten oder Intellektuelle verweigerten sich und planten sogar den Regimewechsel. Aber weit mehr fürchteten um ihre Sicherheit und die ihrer Familien und ballten deshalb nur die Faust in der Tasche. In dichten Szenen erzählt Wolfgang Benz von der Wirklichkeit im NS-Regime und den Motiven und Bedingungen der Opposition in einem Terrorstaat.

Über den Autor

Wolfgang Benz war bis 2011 Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Er hat zahlreiche Werke zur Geschichte des Dritten Reiches vorgelegt. 1992 erhielt er (zusammen mit Barbara Distel) den Geschwister-Scholl-Preis. Bei C. H.Beck ist zuletzt in der Reihe «Wissen» erschienen: «Der deutsche Widerstand gegen Hitler» (2014).

Inhalt

Prolog:Widerstand ohne Volk oder Volk ohne Widerstand?

Auflehnen gegen die Obrigkeit

Phasen der Hinnahme

Widerstand als Haltung

Definition und Deutung

Handeln gegen das Regime

1. Widerstand gegen den Nationalsozialismus vor Hitlers Machterhalt: Publizisten, Politiker, Künstler, Wissenschaftler

Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky, Ernst Toller

George Grosz, John Heartfield, Lion Feuchtwanger

Emil Gumbel, Theodor Lessing

Walter Gyßling

Theodor Heuss, Konrad Heiden

Ernst Niekisch, A. Paul Weber, Erich Ohser

Theodor Wolff, Fritz Michael Gerlich

Der Klub vom 3. Oktober

Erich Mühsam, Werner Hegemann, Emil Ludwig

Hans Achim Litten

SPD, Reichsbanner, Eiserne Front

Friedrich Franz von Unruh, Paul Kampffmeyer

2. Statt Hitler lieber einen König: Bayerische Monarchisten

3. Widerstand aus der Arbeiterbewegung

Die Kommunistische Partei

Verfolgung und Widerstand der Kommunisten Alfred und Lina Haag

Die Sozialdemokratische Partei

Gewerkschaften

Linke Sozialisten und rechte Kommunisten

Der Internationale Sozialistische Kampfbund

Illusionen des Widerstands: Volksfront aller Demokraten oder wenigstens die Einheitsfront der Arbeiter

4. Misslungenes Aufbegehren:Konservative Opposition nach dem Scheitern des Zähmungskonzepts

5. Der Mann aus dem Volk: Georg Elser

6. Widerstand von Christen: Anpassung und Kollaboration der Kirchen

Bekennende Kirche und «Deutsche Christen»

«Mit brennender Sorge»

Widerstand aus dem Glauben

Die «Reichskristallnacht» 1938 und das Christentum

Die Kirchen und der Krankenmord

Vom Kirchenkampf zum Widerstand

Jehovas Zeugen (Ernste Bibelforscher)

Kirchen und Juden

Das Schuldbekenntnis der Protestanten

Katholische Martyrologie und christliche Barmherzigkeit

7. Intellektuelle: Die Rote Kapelle

8. Jüdischer Widerstand und Rettung von Juden

Selbstbehauptung

Der Protest in der Rosenstraße

Widerstand für Juden

9. Nonkonformes Verhalten: Opposition und Widerstand der jungen Generation

Edelweißpiraten, Meuten, Swing-Jugend

Junge Arbeiter: Die Herbert-Baum-Gruppe

Widerstand an der Universität: Die Weiße Rose

Die Flugblätter der Weißen Rose

Die Geschwister Scholl

Alexander Schmorell

Willi Graf

Christoph Probst

Kurt Huber

Sympathisierende und Unterstützer

Die Weiße Rose und die Juden

Epigonen in München

Nachhall in Hamburg

Verklärung nach dem Untergang: Der Nachruhm der Weißen Rose

10. Gesellschaftliche Eliten

Liberale: Der Robinsohn-Strassmann-Kreis

Milieu und Widerstand

Politischer Katholizismus

Konservatives Bürgertum: Johannes Popitz

Einig als Opposition: Der Solf-Kreis

Gelehrte: Der Freiburger Kreis

Carl Goerdelers Weg zum Widerstand

Die Berliner Mittwochsgesellschaft

Der Goerdeler-Kreis

Der Kreisauer Kreis

Staatsziel und Gesellschaftsordnung

11. Widerstand von Soldaten

Hitlers Kriegspläne und die Anfänge der Militäropposition

Tyrannenmord: Das verschobene Attentat

Unternehmen Sieben

Schwarze Kapelle

Zentren und Akteure des Widerstands der Offiziere

Der 20. Juli 1944

Hitlers Rache

Das Nationalkomitee Freies Deutschland

Kriegsdienstverweigerung und Fahnenflucht als Widerstand

12. Widerstand in letzter Stunde

Die Männer von Brettheim

Das Kriegsende in Ansbach

Aufstand in Dachau

Die Freiheitsaktion Bayern

Epilog: Widerstand in Deutschland und im Exil

Dank

Anhang

Anmerkungen

Prolog:Widerstand ohne Volk oder Volk ohne Widerstand?

1. Widerstand gegen den Nationalsozialismus vor Hitlers Machterhalt: Publizisten, Politiker, Künstler, Wissenschaftler

2. Statt Hitler lieber einen König: Bayerische Monarchisten

3. Widerstand aus der Arbeiterbewegung

4. Misslungenes Aufbegehren:Konservative Opposition nach dem Scheitern des Zähmungskonzepts

5. Der Mann aus dem Volk: Georg Elser

6. Widerstand von Christen: Anpassung und Kollaboration der Kirchen

7. Intellektuelle: Die Rote Kapelle

8. Jüdischer Widerstand und Rettung von Juden

9. Nonkonformes Verhalten: Opposition und Widerstand der jungen Generation

10. Gesellschaftliche Eliten

11. Widerstand von Soldaten

12. Widerstand in letzter Stunde

Epilog: Widerstand in Deutschland und im Exil

Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Carl von Ossietzky

Walter Gyßling in den 1950er Jahren

Plakat von John Heartfield: Der Sinn des Hitlergrußes

Ernst Niekisch: Hitler – ein deutsches Verhängnis, Berlin 1932

Erich Mühsam im Konzentrationslager Oranienburg

Achim Litten

Kurt Schumacher bei einer Rede im Mai 1945

Erwein von Aretin

Lina Haag

Otto Wels

Ludwig Gehm

Georg Elser

Marga Meusel

Pater Rupert Mayer

Dietrich Bonhoeffer

Libertas und Harro Schulze-Boysen

Mildred und Arvid Harnack

Julius von Jan mit Frau und Sohn

Bischof Clemens August Graf von Galen

Hilde und Hans Coppi

Otto Jogmin, 1984

Klebezettel gegen die nationalsozialistische Propaganda-Ausstellung «Das Sowjetparadies»

Herbert Baum

Hans Scholl, Willi Graf und Alexander Schmorell (zweiter, dritter und vierter von links)

Sophie Scholl mit Hans (links) und Christoph Probst

Das fünfte Flugblatt der Weißen Rose «Aufruf an alle Deutsche!»

Fritz-Dietlof von der Schulenburg vor dem Volksgerichtshof

Friedrich-Werner von der Schulenburg vor dem Volksgerichtshof

Ulrich von Hassell vor dem Volksgerichtshof

Eugen Bolz vor dem Volksgerichtshof

Wilhelm Leuschner vor dem Volksgerichtshof

Carl Goerdeler

Ludwig Beck

Helmuth James von Moltke vor dem Volksgerichtshof

Hans Oster

Wilhelm Canaris auf einem Kameradschaftsabend in der Mitte, neben ihm Reinhard Heydrich

Henning von Tresckow

Friedrich Olbricht

Claus Schenk von Stauffenberg (links) mit Albrecht Mertz von Quirnheim

Prolog:Widerstand ohne Volk oder Volk ohne Widerstand?

Auflehnen gegen die Obrigkeit

Wer sich gegen fremde Herrschaft erhebt wie Andreas Hofer 1809 in Tirol gegen Bayern und Franzosen oder der preußische Offizier Ferdinand von Schill, der im gleichen Jahr in Stralsund eine Volkserhebung gegen Napoleon forderte und den Preußenkönig zum Krieg gegen Frankreich zwingen wollte, geht als Freiheitskämpfer in die Geschichte ein. Der Pole Tadeusz Kościuszko gewann im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg Ruhm und Ehre, führte 1794 den polnischen Aufstand gegen Preußen und Russland und wird als Nationalheld verehrt; der höchste Berg Australiens trägt den Namen des polnischen Patrioten. Giuseppe Garibaldi und Giuseppe Mazzini wurden im Risorgimento zu Gründern der italienischen Nation, nicht anders Mahatma Gandhi, der im gewaltfreien Widerstand die britische Herrschaft über Indien beendigte. Einmütige Zustimmung ist allen Patrioten sicher, die gegen fremde Usurpatoren und Okkupanten kämpfen, die sich gegen ein Gewaltregime, das von außen kommt, auflehnen und den Heldentod riskieren.

Ganz anders ist es, wenn der Feind kein Fremder ist. Gegen Diktatur aufzustehen und deren Unrecht zu benennen, wenn der «Führer» behauptet, als Diener der Nation zu handeln, seine Taten als notwendig für das Vaterland erklärt, sich als Retter und Erlöser feiern lässt, findet nicht den Beifall der am Regime Mitwirkenden, der Nutznießer, der Claqueure. Widerstand gegen die Obrigkeit findet auch keine Zustimmung bei den Naiven, den Teilnahmslosen, den Betörten und schon gar nicht das Verständnis derer, die die Augen vor Rechtsbruch und Missachtung der Menschenrechte schließen, weil sie von der «Ehre der Nation», dem militärischen Erfolg, dem Triumph über andere Nationen berauscht sind oder einfach den Propagandaphrasen glauben wollen.

Zur Verinnerlichung von Werten wie Ruhe und Ordnung, Gefolgschaft und Treue, Befehl und Gehorsam erzogen, fiel es den Zeitgenossen Adolf Hitlers schwer, sich gegen die Herrschaft des Nationalsozialismus zu wehren. Sie glaubten sich, auch wenn sie in zunehmendem Maße vieles missbilligten, doch einig in der Liebe zum Vaterland und geborgen in einer Volksgemeinschaft, die ihnen als erstrebenswerte Gemeinsamkeit vorgegaukelt wurde. Gegen den äußeren Feind zusammenzustehen war auch erklärten Gegnern des NS-Regimes das erste Gebot. Je länger, desto mehr – aber nie in der nach dem Zusammenbruch behaupteten Unbedingtheit und schon gar nicht von Anfang an – wurde Terror gegen Andersdenkende das Mittel, das Kritiker schweigen ließ.

Wer sich, aus welchen Motiven auch immer, zum Widerstand gegen das NS-Regime entschloss, wählte die Einsamkeit des Außenseiters und nahm das Unverständnis der Mehrheit auf sich. Das änderte sich auch nach dem Ende des «Dritten Reiches» nicht gleich. Ob der Widerstand von Kommunisten überhaupt legitim und ernst zu nehmen sei, wurde im Zeichen des Kalten Krieges im Westen Deutschlands lange diskutiert, während im Osten der Widerstand der KPD Moskauer Observanz mit allen Mitteln glorifiziert wurde, weil er den Neubau von Staat und Gesellschaft legitimieren sollte. Aber auch Graf Stauffenberg und seine Mitverschwörer gegen Hitler mussten lange warten, bis sie als Akteure des 20. Juli 1944 als Helden und nicht mehr als Verräter gesehen wurden. Der Widerstand des Kreisauer Kreises, der Roten Kapelle, des Goerdeler-Kreises, die Militäropposition um Admiral Canaris fanden lange Zeit nicht die Anerkennung, die diese Vertreter des «anderen Deutschland» als moralische Aktiva in der überwiegend negativen Bilanz des Verhaltens deutscher Bürger unter der Diktatur zu beanspruchen hatten. Georg Elser, der schlichte Mann aus dem Volke, der früher als die anderen das Böse erkannte und im Alleingang beseitigen wollte, fand Jahrzehnte nach seiner Tat keine Beachtung, galt als Marionette in fremder Hand oder wunderlicher Einzelgänger, den niemand ernst nahm. Inzwischen steht er in der öffentlichen Wahrnehmung und Wertschätzung etwa auf Augenhöhe mit Claus Schenk von Stauffenberg. Auch die Studenten der «Weißen Rose» in München waren eine kleine einsame Gruppe. Sie wurden aber, wie in anderem Zusammenhang das Mädchen Anne Frank, früh denkmalwürdig. Nicht zuletzt deshalb, weil die Nazi-Barbarei so gegen sie gewütet hatte, dass die Identifizierung mit ihnen – nach dem Ende des Regimes – leicht fiel.

Die Fragen, die der Widerstand der Wenigen auslöst, die ihn als Angehörige der gesellschaftlichen Eliten, als Christen, als Militärs, als Politiker, Bürokraten, als einzelne Bürger geleistet haben, lauten: Warum waren es so wenige, die sich gegen das Gewaltregime aufbäumten? Warum hat es so lange gedauert, bis bei den wenigen die Erkenntnis reifte, die sie zum Handeln trieb? Warum blieb die schweigende Mehrheit bis zum letzten Atemzug des Tyrannen und länger tatenlos? Das sind die Fragen, die dieses Buch stellt.

In der nationalen Euphorie des Jahresbeginns 1933, als Aufbruchstimmung, jedenfalls die Bereitschaft mitzumachen oder mindestens abzuwarten, die politischen Emotionen in Deutschland prägte, tolerierte die Mehrheit die ersten Rechtsbrüche der Hitler-Regierung. Es gab keinen Protest gegen die Übergriffe auf Juden oder Kommunisten, die als patriotischer Überschwang Einzelner ohne Wissen der Machthaber abgetan wurden («Wenn das der Führer wüßte» lautete eine Formel der Selbstbeschwichtigung). Die Verordnung des Reichspräsidenten «zum Schutz von Volk und Staat», die nach dem Reichstagsbrand Ende Februar 1933 erlassen wurde und die pseudolegale Methode der Verfolgung politischer Gegner oder Missliebiger durch «Schutzhaft» einführte, wurde hingenommen. Ebenso das Instrumentarium der «Schutzhaft», die Konzentrationslager, die wie Pilze nach dem Regen aus dem Boden schossen. Das Gesetz «zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums» im April, der Sturm der SA auf die Gewerkschaftshäuser im Mai 1933 und weitere Maßnahmen, die weder durch die Weimarer Reichsverfassung noch durch das «Ermächtigungsgesetz» legitimiert waren, wurden nicht mit Verweigerung, Protest, Demonstration erwidert. Die nachträgliche Beteuerung, man habe nichts machen können, kann aber für die Frühzeit der Koalition aus NSDAP und Deutschnationaler Volkspartei nicht gelten.

Deutliche Regungen des Unmuts, der Verwahrung, der Missbilligung – die von der Hitler-Regierung sogar erwartet wurden – blieben auch aus, als Hitler die Morde anlässlich des sogenannten Röhm-Putsches im Juni 1934 damit rechtfertigte, er habe als «oberster Gerichtsherr» der Deutschen nach uraltem germanischen Recht einschreiten müssen gegen eine Meuterei. Die hatte aber gar nicht stattgefunden. In Wirklichkeit war es die Ausschaltung der SA in Form einer mörderischen Säuberung der eigenen Reihen und die durch die gebotene Gelegenheit mögliche Abrechnung mit Gegnern und Kritikern gewesen. Reichswehrminister Blomberg, der schon im Februar 1934 als Beweis seiner Ergebenheit die «Hoheitszeichen der NSDAP» bei der Wehrmacht eingeführt hatte, erließ am 1. Juli 1934 einen Tagesbefehl, in dem er die «soldatische Entschlossenheit» pries, mit der der Reichskanzler «die Verräter und Meuterer» niedergeschmettert habe. Die Wehrmacht danke ihm dies «durch Hingebung und Treue». Der Vorgang war ungeheuerlich – nicht so sehr, weil das deutsche Volk in seiner Mehrheit die Ereignisse als rettende Kraftanstrengung des Regierungschefs gegenüber der SA und ihres Anführers Ernst Röhm empfand, sondern weil Rechtsempfinden und politische Moral im nationalistischen Taumel von «Deutschlands Erneuerung» so rasch verkümmert waren, dass der Rückfall in den archaischen Zustand der Tyrannei nicht beklagt, sondern freudig begrüßt wurde.

Auch die Reichswehr, die bei dem Massaker zwei hoch angesehene Generale durch gezielten Mord verloren hatte, nahm die Ereignisse hin. Die Kirchen hüllten sich in Schweigen. Und warum hat die Justiz den anschließenden Verfassungsbruch Hitlers toleriert, mit dem er nach dem Tod Hindenburgs das Amt des Reichspräsidenten mit dem des Reichskanzlers vereinigte? Warum hat die Wehrmacht ihn bejubelt? Die letzte Barriere, die Hitler von der unumschränkten Diktatur noch trennte, war der Reichspräsident, weniger als Person, denn Hindenburg lag im Sterben, sondern als Institution, deren Existenz und deren Rechte ausdrücklich vom «Ermächtigungsgesetz» nicht tangiert waren. Am 1. August 1934 suchte Hitler das Staatsoberhaupt noch einmal auf und ließ, nach Berlin zurückgekehrt, ein Gesetz verabschieden, das ihn zum Nachfolger machte: Das Amt des Reichspräsidenten wurde aufgelöst und Hitler die Position «Führer und Reichskanzler» zuerkannt. Das geschah unmittelbar vor Hindenburgs Tod.

Die Befugnisse des «Ermächtigungsgesetzes» waren damit überschritten, aber daran nahm schon niemand mehr Anstoß. Überraschend erklärte Reichswehrminister Blomberg, er habe die Absicht, «unmittelbar nach dem Ableben des Herrn Reichspräsidenten die Soldaten der Wehrmacht auf den Führer und Reichskanzler Adolf Hitler zu vereidigen». Dieser Treueid, der Tage später geleistet wurde, war keine Usurpation der NSDAP, er war ein freiwilliger Akt devoter Hingabe der Wehrmacht, die endgültige Selbstauslieferung der bewaffneten Macht an den Nationalsozialismus. Aus Dankbarkeit für die Entmachtung der SA? Aus Kalkül, um Hitler an das Militär zu binden, in ähnlicher Fehleinschätzung, wie sie die bereits in der Versenkung verschwundenen Protagonisten des konservativen Zähmungskonzepts Papen, Hugenberg und Konsorten an den Tag gelegt hatten? Hitler jedenfalls war endgültig im Besitz aller Macht. Daran nahm niemand erkennbar Anstoß, obwohl nicht alle Deutschen Nationalsozialisten geworden waren. Widerständiges Verhalten zeigten auch die Gegner der sich etablierenden NS-Diktatur nicht.

Beim Boykott jüdischer Geschäfte, Anwaltskanzleien und Arztpraxen am 1. April 1933 zeigten hie und da nichtjüdische Deutsche Anteilnahme und demonstrierten Solidarität mit den Juden. Das war zweifellos eine oppositionelle Haltung. Fünf Jahre später, in der «Reichskristallnacht», waren solche freundlichen Emotionen in der Öffentlichkeit kaum mehr zu bemerken. Weil die Signale einer Opposition ausblieben, als die Diktatur noch nicht gefestigt und das Terrorsystem aus Geheimer Staatspolizei, SS und Konzentrationslager noch nicht etabliert war, wurden widerständige Haltungen immer schwieriger, je weiter die Zeit voranschritt und mit ihr die Gewöhnung an das Regime. Noch etwas später erschwerten außenpolitische und militärische Erfolge und eine Propaganda, die der «Volksgemeinschaft» Errungenschaften einer NS-Sozialpolitik vorgaukelte und allerlei Wohltaten für die Bevölkerung pries, vor allem aber den Führerkult als nationale Apotheose stilisierte, die Anerkennung jeder Art von Opposition. Die Deutschen entwickelten sich mehrheitlich zu Duckmäusern, die zähneknirschend auch alles hinnahmen, was ihnen nicht gefiel, soweit sie nicht in anhaltender blinder Begeisterung oder um individueller Vorteile willen das Regime gut fanden. Der Aufnahmestopp, mit dem sich die NSDAP im Frühjahr 1933 des Zustroms von «Märzgefallenen», von Opportunisten, die zu den Machthabern strebten, erwehrte, war ein deutliches Indiz für die Anpassungsbereitschaft der Deutschen, für die Akzeptanz der Hitler-Regierung.

Die Zeitgenossen erlebten während der NS-Herrschaft wie in der Zeit unmittelbar danach die Diskrepanz zwischen ihrer Wahrnehmung und ihrem Gewissen. Die Wahrnehmung reichte von der Ahnung über die Vermutung bis zum vollen Wissen der Wahrheit des Völkermords. Aber das Gewissen sagte allen, die die Ermordung der Juden nicht billigten – und das war sicherlich die Mehrheit –, diese Wahrheit dürfe nicht sein. Sie verboten sich, Zeugen (und damit Mitwisser und Mitschuldige) dieser Realität zu sein. Die Wahrnehmungsfähigkeit und -willigkeit erwies sich in dem Dilemma als schwächer, und so wird bis zum heutigen Tag die Wahrheit nur allzu oft verdrängt. Wahrheit bedeutet in diesem Zusammenhang: Wir haben es gewusst, aber wir wollten es nicht wissen, weil wir glaubten, es nicht wissen zu dürfen.

Die Erinnerung an den Nationalsozialismus ist von Anfang an emotional, politisch und moralisch besetzt. Die emotionale und die moralische Dimension ist angesprochen, wenn Zeitzeugen («Zuschauer» in der Diktion Raul Hilbergs) dem Bedürfnis nach Rechtfertigung oder Schuldabwehr nachgeben und voll Ingrimm, auf persönliche Reputation, Anständigkeit und Lebensleistung pochend, erklären, sie hätten als bewusst die NS-Zeit Mitlebende persönlich nichts vom Holocaust (und anderen Verbrechen) gewusst, sie hätten vom Genozid erst nach 1945 erfahren, und sie verlangen, gestützt auf die Würde ihres Lebensalters und die Autorität ihrer Lebensleistung, den Schluss, wenn sie nichts gewusst hätten, dann habe niemand (außer dem kleinen Kreis der Täter und ihrer eingeweihten Helfer) etwas wissen können.

Noch weiter geht das in eindeutiger Absicht erhobene Postulat, «die Deutschen» könnten von den Verbrechen des NS-Regimes gar nichts gewusst haben und dies müsse auch öffentlich zum Ausdruck kommen. Mit dieser Forderung sind auch Gedenkstätten konfrontiert. Verlangt wird von Fanatikern des Verweigerns in obsessiver Form der Hinweis auf öffentlichen Erinnerungszeichen zur Judenverfolgung, die Bestätigung, dass der Holocaust im Geheimen vollzogen worden sei und dass das deutsche Volk auf Grund perfekter Tarnung nichts davon gewusst habe.[1] Die öffentliche Diskussion ist, das kommt nicht nur in Plädoyers konservativer Autoren in einschlägigen Organen zum Ausdruck, in der Folge weitgehend und zunehmend davon bestimmt, dass ideologische Positionen wie die, der Holocaust sei im Geheimen gegen Willen und Wissen der Deutschen geschehen, aggressiv vertreten werden. Noch schäbiger sind die Verwahrungen gegen Erinnerungskultur und Aufarbeitung des Nationalsozialismus, die unter dem Jubel der Zuhörer auf Veranstaltungen der Partei «Alternative für Deutschland» vorgetragen werden.

Phasen der Hinnahme

Mahnungen aus dem Exil und die Appelle der Alliierten, das deutsche Volk möge sich gegen die Diktatur erheben, waren seinerzeit vergeblich. Die Mehrheit nahm das Unrecht, die Leiden des Krieges, den Terror des Luftkriegs hin, wollte von den Verbrechen des Regimes nichts wissen, allenfalls darüber raunen, jedenfalls darauf nicht widerständig reagieren. Beginnend im Zeitraum zwischen den Novemberpogromen 1938 bis zum Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 steigerte sich aber in der Folge das Unbehagen in der Bevölkerung. Ausgelöst durch die «Reichskristallnacht» und ihre administrativen und legislativen Folgen war diese Zeit von Ahnungen über die politischen Verbrechen der Hitler-Diktatur bestimmt. Auch über den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs herrschte überwiegend Beklommenheit, nicht die Begeisterung wie 25 Jahre zuvor im Sommer 1914, als deutsche Soldaten siegesgewiss in den Ersten Weltkrieg zogen. Die zweite Phase der Wahrnehmung des «Dritten Reiches» lag zwischen dem Überfall auf die Sowjetunion und dem Beginn der Deportation der Juden. In dieser Zeit verdichteten sich die Vermutungen über deren Schicksal. Erstes unpräzises Wissen über Massenmorde «im Osten» verbreitete sich durch Erzählungen von Soldaten im Urlaub oder durch Feldpostbriefe.

Die Zeit von Mitte Oktober 1941 bis Dezember 1942 ist dann charakterisiert einerseits durch Besorgnis über die militärische Situation und andererseits durch Karriereerfolge nicht nur im Militär und durch persönliche Bereicherung Einzelner an jüdischem Eigentum durch «Arisierung». Über das Geschick der Juden bildete sich durch Gerüchte und Informationen vom östlichen Kriegsschauplatz eine vage Gewissheit, die durch öffentlich zugängliche Informationen bestärkt wurde. Dies kam auch darin zum Ausdruck, dass offizielle Stellen Nervosität zeigten, weil in der Bevölkerung über den Judenmord gesprochen wurde. Gleichzeitig erreichten Informationen über die Natur des Krieges im Osten, der als Vernichtungskrieg auch gegen die Zivilbevölkerung geführt wurde, die deutsche Bevölkerung.

Eine weitere Periode öffentlicher Wahrnehmung des NS-Regimes wurde eingeleitet durch die Ankündigung der Alliierten am 17. Dezember 1942, die Verbrechen des NS-Regimes gerichtlich zu ahnden. Spätestens nach der Katastrophe von Stalingrad, die beträchtliche Teile der Bevölkerung von der bevorstehenden militärischen Niederlage des Deutschen Reiches überzeugte, bildete die Furcht vor der Reaktion der Alliierten eine neue Dimension der Wahrnehmung des NS-Regimes.

Die Angst der Deutschen vor der Justiz der Sieger beeinflusste nun das Bewusstsein und auch die Einstellung gegenüber der Katastrophe der Juden. Der Mord an den Juden Europas wurde immer mehr zum offenen Geheimnis, nicht zuletzt auch deshalb, weil ausländische Radiostationen alliierte Stellungnahmen oder auch Reaktionen des Vatikans übermittelten. Mit der Proklamation des «Totalen Kriegs» radikalisierte sich auch die deutsche Propaganda hinsichtlich der «Judenfrage», was neue Gewissheit über den in Gang befindlichen Genozid gab. Die offensive Behandlung der «Judenfrage» durch das Regime führte, je aussichtsloser die militärische Lage wurde, zu einer immer defensiveren Haltung der Bevölkerung, die sich darauf einzustellen begann, dass die Alliierten Rechenschaft fordern würden – dann würde es gut sein, nichts gewusst zu haben, um unangenehmen Fragen nach fehlendem Widerstand oder nach der Duldung der Verbrechen ausweichen zu können.

Zwischen Herbst 1943 und der Kapitulation im Mai 1945 wurde aus diesen Gründen das vorhandene Wissen um den Völkermord und alle weiteren Verbrechen gegen die Menschlichkeit – die Versklavung von Menschen im KZ oder als Zwangsarbeiter, die Ermordung sowjetischer Kriegsgefangener, die Ausbeutung der besetzten Gebiete, der Terror gegen deren Zivilbevölkerung usw. –, begangen unter nationalsozialistischer Ideologie, verdrängt und marginalisiert.[2]

Widerstand als Haltung

Widerstand gegen das Gewaltregime, gegen den Staat, der Unrecht propagiert und Verbrechen begeht, gegen Machthaber, die Menschenrecht und Menschenwürde mit Füßen treten, ist legitim und notwendig. Das weiß man heute. Das ist eine Lehre aus der Geschichte des Nationalsozialismus als Ideologie und Herrschaft. Den Zeitgenossen des «Dritten Reiches» galten andere Überzeugungen. In patriotischer Erwartung 1933 von vielen bejubelt, nach der Errichtung der Diktatur und mit abnehmendem Kriegsglück von Ernüchterten abgelehnt, aber nur von wenigen bekämpft, gab es je länger desto weniger Möglichkeiten zu einem Widerstand gegen das Regime, der es beendet hätte. Aber das System des Terrors, das mit dem Instrumentarium Gestapo, Konzentrationslager und dem «Führerwillen» Kritik unterband und Kritiker verfolgte, existierte ja nicht von allem Anfang an. Erst die Preisgabe von Demokratie und Rechtsstaat, dann die Hinnahme der Diktatur durch die Mehrheit und das Schweigen der skeptischen Minderheit machte das Funktionieren der Unterdrückung möglich.

Die späte Lehre aus der Geschichte lautet, dass Widerstand beizeiten notwendig ist. Und Widerstand ist rechtmäßig. Das ist ein Gebot demokratischer Überzeugung, die Demokratie bewahren will. Aber was ist Widerstand, wo beginnt er, wo hat er Grenzen? Ist nur Tyrannenmord und dessen Vorbereitung wahrer Widerstand, oder beginnt Widerstand schon mit dem Flüsterwitz, der «den Führer» oder seine Gesellen lächerlich macht? Die Planung und Durchführung eines Attentats, das die Person des höchsten Befehlsgebers beseitigen sollte, wie es der Schreinergeselle Georg Elser 1939 unternahm, war eine Widerstandshandlung; daran ist kein Zweifel möglich. Beim Witz ist es schwieriger. Wer einem Bekannten, dem er vertraute, dessen Gesinnung er kannte, eine Sottise über Hitler, Göring oder Goebbels zuraunte, war deshalb gewiss kein Mann des Widerstands. Wer den gleichen Scherz auf öffentlicher Bühne vor Publikum riskierte, war sich jedoch bewusst, dass das gefährlich war und anstatt Applaus (oder nach dem Beifall) böse Folgen haben konnte.

Widerstand gegen das Unrechtsregime war also mehr als nur Verweigerung, als schweigende Ablehnung, mehr als das Einverständnis gegen die Nationalsozialisten im Milieu gleichgesinnter Gegner, mehr als die Verurteilung des Diktators und seiner Gehilfen im geschlossenen Kreis. Aus der allgemeinen und ziellosen Ablehnung des Regimes wird Widerstand durch Aktion und durch das Bekenntnis und die Bereitschaft, Konsequenzen der Haltung und daraus resultierender Handlung zu tragen. Ein zentrales Element von Widerstand ist die ganz persönliche Gefährdung dessen, der sich erkennbar auflehnt. Eine Voraussetzung ist die Bewahrung eigener Identität, das Festhalten an Normen und Werten, die Verweigerung von Anpassung und Kompromiss, wie es des Vorteils, des Friedens, des Fortkommens wegen von der Mehrheit praktiziert wurde. Widerstand ist auch mehr als das individuelle Beharren auf persönlichen Einstellungen, die mit der Räson des Regimes nicht übereinstimmten. Aber ohne eigene Haltung und Orientierung war kein Widerstand möglich.

Widerstand leistete so der 28-jährige Ludwig Gehm als Kurier des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes (ISK). Gehm war in Frankfurt am Main Koch in einem Restaurant, das der Tarnung des Widerstands diente. Beim Gemüseeinkauf auf dem Markt verteilte er Flugblätter. An Wochenenden fuhr er mit seinem Motorrad zu geheimen Treffen mit Gesinnungsgenossen, brachte gefährdete Menschen ins Ausland und transportierte auf dem Rückweg von Paris illegale Propagandaschriften nach Frankfurt. Vier Jahre lang, bis zur Verhaftung 1937, betätigte sich Ludwig Gehm als listiger und unermüdlicher Gegner der Nationalsozialisten. Er büßte dafür im Zuchthaus, im KZ und an der Front in einer der «Bewährungseinheiten».[3]

Verweigerung (als persönliche Abwehr des Herrschaftsanspruchs und kollektive Selbstbehauptung), Opposition (als Haltung grundsätzlicher Gegnerschaft) und Widerstand als bewusstes Handeln waren Formen kritischer und gegnerischer Einstellung zum NS-Regime. Julius von Jan, evangelischer Pastor im württembergischen Oberlenningen, 41 Jahre alt, konnte es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, in stiller Empörung zu verharren, als er von den Novemberpogromen hörte. Er nutzte den Bußtag am 16. November 1938, eine Woche nach der «Reichskristallnacht», in der die Synagogen brannten und Juden gequält, beraubt und gedemütigt wurden, zu einer Predigt. Sie war eine Kundgebung gegen den staatlich angeordneten Antisemitismus und gegen den NS-Staat. Im Schlussgebet bat er Gott, «dem Führer und aller Obrigkeit den Geist der Buße» zu schenken. Julius von Jan wurde wenig später von SA-Männern verprügelt, dann verhaftet und zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Haltung des Pfarrers von Jan war die gleiche, die später die Männer und Frauen des «Kreisauer Kreises» zusammenführte und die Offiziere des 20. Juli. Die eine Gruppe, die Kreisauer, die Gewalt ablehnte, plante eine neue Staats- und Gesellschaftsordnung für die Zeit nach Hitler. Das war so gefährlich wie die Verabredung der anderen Gruppe, des Goerdeler-Kreises, zum gewaltsamen Sturz der Naziherrschaft.

Definition und Deutung

Nicht nur Historiker haben Probleme mit der Definition von Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Politische Positionen prägten nach 1945 das Bild des Widerstands gegen die Hitler-Diktatur. Im Westen, in der Bundesrepublik, herrschte lange Zeit die Vorstellung, es sei ein «Widerstand ohne Volk» gewesen, den nur wenige Angehörige traditioneller Eliten geleistet hätten, während «das Volk» teils in Begeisterung zum Regime verharrte oder die NS-Herrschaft einfach erduldete. In der DDR wurden die Aktionen der Kommunisten als alleingültiger Antifaschismus verherrlicht. Um die Verweigerung, die sich im Kampf um Kruzifixe in den Schulen, in der Vermeidung des «Heil-Hitler-Grußes» oder durch das Hören ausländischer Rundfunksender ausdrückte, um schließlich alle Haltungen von Opposition in den Widerstand einzubeziehen, wurde der Begriff «Resistenz» vorgeschlagen. Ihm waren folgende Merkmale zugeordnet: «wirksame Abwehr, Begrenzung, Eindämmung der NS-Herrschaft oder ihres Anspruchs, gleichgültig von welchen Motiven, Gründen und Kräften her».[4] Diese Begriffsbestimmung aus den frühen 1980er Jahren hat sich nicht durchgesetzt. Der schwerstwiegende Einwand dagegen lautet, dass fast jedes nicht regimekonforme Alltagsverhalten, ohne Rücksicht auf die Motive, unter diesen «erweiterten Widerstandsbegriff» falle, dass somit jeder, der dem NS-Regime nicht ständig Beifall spendete, schon Widerstand geleistet hätte.

Um der damaligen Wirklichkeit zu entsprechen und um den verschiedenen Formen von Opposition gerecht zu werden, muss man Widerstand im eigentlichen Sinn nicht nur als Haltung definieren, sondern als daraus erwachsendes Handeln, das auf grundsätzlicher Ablehnung des Nationalsozialismus beruhte, das aus ethischen, politischen, religiösen, sozialen oder individuellen Motiven darauf abzielte, das Ende des Regimes herbeizuführen oder dazu beizutragen. Voraussetzung und Anlass war eine Haltung der Verweigerung zum NS-Regime[5] oder von «weltanschaulicher Dissidenz»[6]. Daraus wurde Widerstand, wenn die Haltung sich zur Absicht verdichtete, eine Änderung der Verhältnisse zu bewirken, das Hitler-Regime mit Gewalt zu beenden. Widerstand im eigentlichen Sinne war dann jeder «bewußte Versuch, dem NS-Regime entgegenzutreten»[7] und die damit verbundenen Gefahren auf sich zu nehmen.

Handeln gegen das Regime

Opposition gegen den nationalsozialistischen Unrechtsstaat gab es trotz der allgemeinen Indolenz der Mehrheit der Deutschen in vielen Formen: Sie reichte von der individuellen alltäglichen Verweigerung gegenüber dem Verfügungsanspruch des totalen Staates über den Selbstbehauptungswillen von Gruppen bis zum politischen Widerstand, der den Sturz des Regimes und die Beseitigung der NS-Ideologie zum Ziel hatte. Die Motive des Widerstandes waren so vielfältig wie die Personen und Gruppen, die ihn leisteten. Auch in ihren Zielen und Plänen zur Neuordnung der Gesellschaft und des politischen Systems nach Hitler stimmten die Gruppierungen des Widerstandes nicht überein. Viele waren keine Anhänger der parlamentarischen Demokratie. Ihre Vorstellungen reichten von einem monarchischen über einen ständischen oder autoritären Staat oder liberale versus elitäre demokratischen Staatsformen bis hin zur kommunistischen Staats- und Gesellschaftsordnung. Schon wegen ihrer unterschiedlichen Weltanschauungen, politischen und sozialen Bindungen konnten die Regimekritiker keine geschlossene Front gegen den Nationalsozialismus bilden. Zudem entwickelte sich Widerstand zu verschiedenen Zeiten. Die frühe Opposition der Arbeiterbewegung war schon zerrieben, als Angehörige bürgerlicher Eliten über widerständige Haltungen zum Regime nachzudenken begannen. Es brauchte noch einmal Zeit, bis Militärs, Beamte, Diplomaten sich entschlossen, den Sturz des Diktators und eine neue Staatsordnung zu planen.

Die Frage, warum Widerstand seitens der gesellschaftlichen Eliten so spät einsetzte, in so geringem Umfang stattfand und so erfolglos war, ist kardinal. Das lange Zögern haben Nachgeborene den Widerstandskämpfern zum Vorwurf gemacht. Zu bedenken bleibt, dass alle Arten von Opposition, von der stillen Verweigerung bis zum militanten Widerstand, vom nationalsozialistischen Regime als Verrat diffamiert und als Pflichtverletzung oder Treuebruch gebrandmarkt worden sind. Gehorsam zu verweigern gehörte nicht zur Tradition und Erziehung der meisten Deutschen. Der NS-Staat verfügte schließlich gegen diejenigen, die sich auflehnten, je länger desto mehr über Zwangsmittel, Terrorgesetze und Strafen, die er bedenkenlos einsetzte.

Die Wirklichkeit des NS-Staates war sehr viel komplizierter als das Bild «alle Deutschen waren Nazis» und dessen Gegenbild, die Selbstrechtfertigung, nach der die Deutschen (noch vor den Österreichern) die ersten Opfer der Nationalsozialisten gewesen sein wollten. Die historische Realität war zum erheblichen Teil zuerst durch die Zustimmung des deutschen Volks und dann durch den Terror der NS-Diktatur bestimmt. Widerstand dagegen bedeutete Gefährdung, nicht nur der eigenen Person, sondern auch der Familie, möglicherweise auch von Verwandten und Freunden. Daraus ergab sich ein bestimmter Zwiespalt: Es gibt keine Pflicht zum Heldentum, aber wie viel Unrecht, Verfolgung und Zwang, wie viel Verletzung der Menschenrechte kann und darf man selbst hinnehmen? Hilfe für Verfolgte war nach den Gesetzen des NS-Staats strafbar. Das Minimum an Menschlichkeit, an Solidarität und Hilfe für Verfolgte, das ungefährdet geleistet werden konnte, war deshalb auch ein Zeichen von Opposition gegen den umfassenden Verfügungsanspruch des NS-Staats.

Die Bezeichnung Widerstand fasst als Oberbegriff verschiedenartige Einstellungen, Haltungen und Handlungen zusammen, die gegen den Nationalsozialismus als Ideologie und praktizierte Herrschaft gerichtet waren. Im weitesten Sinn sind darunter die ins Exil geflohenen Antifaschisten, die wenig oder keine Möglichkeit hatten, etwas gegen die Regierung Hitlers zu unternehmen, ebenso zu verstehen wie die Männer, die das Attentat des 20. Juli 1944 planten. Zum Widerstand rechnet man auch diejenigen, die sich weder durch Lockung noch durch Zwang vom Nationalsozialismus vereinnahmen ließen; die ihre geistige Unabhängigkeit, ihre demokratische oder rechtsstaatliche Überzeugung, die Werte und Normen ihres Milieus – etwa im Rahmen der Arbeiterbewegung oder innerhalb kirchlicher und sonstiger religiöser und weltanschaulicher Bindungen – bewahrten und verteidigten.

Im engeren Sinne ist aber zwischen den kritischen bis abweisenden Haltungen der Verweigerung und Selbstbehauptung einerseits und den bewussten Anstrengungen zur Änderung der Verhältnisse andererseits zu unterscheiden. Opposition gegen das Unrechtsregime war noch nicht gleichbedeutend mit persönlichem Einsatz und den damit verbundenen Gefährdungen. Diesen setzte sich jeder aus, der mit Flugblättern, Wandparolen, als Kurier zu Regimegegnern im Ausland aktiv war oder einem Verschwörerkreis angehörte, in dem der Sturz der Diktatur und eine neue Staats- und Gesellschaftsordnung geplant wurden.

Verweigerung (als individuelle Abwehr des nationalsozialistischen Herrschaftsanspruchs und als Selbstbehauptung von Gruppen), Opposition (als Haltung grundsätzlicher Gegnerschaft) und Widerstand als bewusstes Handeln waren Formen kritischer und gegnerischer Einstellung zum NS-Regime. Sie bauten aufeinander auf und steigerten sich von der passiven Abwehr zum aktiv verwirklichten Wunsch nach Veränderung des Regimes. Der Entschluss, Widerstand zu leisten, war immer eine individuelle Entscheidung. Institutionen wie die Kirchen haben das nicht zuletzt dadurch demonstriert, dass sie die Individuen, Priester wie Laien, die aus christlicher Überzeugung Widerstand gegen den Unrechtsstaat leisteten, allein ließen, wenn sie als Widerstandleistende Verfolgung erlitten.

Die christlichen Kirchen waren ja nicht nur ethische Gemeinschaften mit der Mission, Werte zu pflegen, die der Ideologie des Nationalsozialismus vollkommen entgegengesetzt sind, sie vertraten auch gesellschaftliche und politische Interessen. Sie versagten als Instanzen des öffentlichen Lebens wie die Bürokratie, die Justiz, das Militär, die Universitäten, die bürgerlichen und intellektuellen Eliten und bieten damit keinen Anlass zu besonderem Urteil. Denn auch die Wehrmacht vertrat ja einen Wertekanon, der nicht mit den Ansprüchen und Forderungen des Nationalsozialismus identisch war. Nach dem Zusammenbruch des «Dritten Reiches» beriefen sich freilich auch die Offiziere und Soldaten in Abgrenzung zur SS darauf, nicht die Truppe des Regimes gewesen zu sein. Aber die Verschwörer des 20. Juli, die Hitler-Gegner im Amt Ausland/Abwehr des OKW und in anderen Stäben und Kommandostellen, blieben eine winzige Minderheit. Die Verwaltungsjuristen und die Bediensteten der Gerichtsbarkeit stießen die Normen und Gebote ihres Standes mehrheitlich beiseite und ließen die wenigen Männer und Frauen des Widerstands allein. Die Universitäten dienten gern dem Regime, vergaßen ihren Auftrag zur Aufklärung und brandmarkten alle, die wie der Freundeskreis der Weißen Rose in München Widerstand leisteten, als Abtrünnige.

Die Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus ist deshalb weithin ein Bericht über die Einsamkeit einzelner, über Anpassung und jubelnden Gleichschritt der Mehrheit, über Verzagtheit und versäumte Gelegenheiten. Aber die Geschichte der Opposition handelt auch von der Notwendigkeit, einer verbrecherischen Obrigkeit zu widerstehen und vom Mut der wenigen, die Widerstand leisteten und alle Konsequenzen auf sich nahmen.

1. Widerstand gegen den Nationalsozialismus vor Hitlers Machterhalt: Publizisten, Politiker, Künstler, Wissenschaftler

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) war als Splitter der völkisch-rechtsradikalen Protestbewegung nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in München entstanden. Als Stoßtrupp einer «nationalen Revolution» wollte ihr Führer Adolf Hitler 1923 an der Spitze der NSDAP von München aus die demokratische Reichsregierung in Berlin beseitigen. Nach dem Scheitern des Putsches versank die Hitler-Bewegung für einige Jahre in Bedeutungslosigkeit. Die Jahre 1924 bis 1928 benutzte Hitler, der in seiner kurzen Haft in Landsberg sein programmatisches Bekenntnisbuch «Mein Kampf» schrieb, zum Wiederaufbau und Ausbau der Parteiorganisation und zur Erprobung der Technik von Agitation und Massenregie.

Die Parlamentswahlen wurden von der NSDAP lediglich zu propagandistischen Zwecken und als Erfolgsbarometer benützt. Noch 1928 brachten die Reichstagswahlen der Partei nur 2,6 Prozent der Stimmen und zwölf Mandate. Der Aufstieg von der radikalen politischen Sekte zur Massenpartei gelang erst nach dem Bruch der Großen Koalition von SPD, DDP, Zentrum und DVP unter Reichskanzler Hermann Müller im Frühjahr 1930. Mit dem Ende dieses Kabinetts war die Weimarer Republik kein parlamentarisch regierter Staat mehr. Die konservativen Regierungen unter Brüning, Papen und Schleicher stützten sich nur noch auf die Autorität des Reichspräsidenten Hindenburg, der mit dem Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung die Berufung und Entlassung von Regierungen ohne Mehrheit im Parlament verfügen konnte. Die weltweite Wirtschaftskrise und das krasse Ansteigen der Arbeitslosigkeit bildeten den Hintergrund weiterer Radikalisierung im öffentlichen Leben: In den Reichstagswahlen im September 1930 errang die NSDAP reichlich 18 Prozent der Stimmen und war mit 107 Mandaten zweitstärkste Partei geworden. Im Juli 1932 verbesserte sie sich sogar auf 37,3 Prozent und 230 Mandate. Sie war damit stärkste Partei, aber den Zenit der Zustimmung bei freien Wahlen hatte sie damit auch schon erreicht. Als im November 1932 abermals gewählt wurde, bekam die NSDAP noch 33,1 Prozent und 196 Mandate, blieb aber die stärkste Fraktion im Reichstag.

Viele Wähler und Mitglieder der demokratischen bürgerlichen Parteien waren sich der durch den Nationalsozialismus drohenden Gefahr nicht bewusst. Sie sahen ihn lediglich als radikale Randerscheinung in einer Krisenzeit. Im übersteigerten Nationalbewusstsein, in der Überzeugung, dass Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg Unrecht geschehen sei, in der Hoffnung auf die Überwindung des Versailler Friedensvertrages und in der Abneigung gegen das neue und ungeliebte parlamentarisch-demokratische System der 1918/19 errichteten Republik waren sich viele konservative Bürger mit den antidemokratischen Extremisten einig. Während Nationalkonservative auf ein Zweckbündnis mit der NSDAP hofften, das sie nach der gemeinsamen Schaffung eines autoritären Staates wieder auflösen könnten, betrachteten die Nationalsozialisten ihre bürgerlich-deutschnationalen Partner nur als Gehilfen bei der Erringung der absoluten Macht im Staat, den sie dann ganz allein nach ihren Vorstellungen umgestalten wollten.

Eine verhängnisvolle und folgenschwere Vorleistung konservativer Gruppierungen zugunsten der Nationalsozialisten war die Entmachtung der preußischen Regierung am 20. Juli 1932 durch den Reichskanzler Franz von Papen, der damit zum «Steigbügelhalter» Hitlers wurde. In einer widerrechtlichen Aktion, dem «Papenstreich», erklärte Papen die sozialdemokratisch geführte preußische Regierung unter Ministerpräsident Otto Braun, die mit dem Innenminister Severing als Bollwerk der Demokratie und des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus gegolten hatte, für abgesetzt. Der Reichskanzler übernahm selbst als Staatskommissar die Regierungsgeschäfte Preußens und ebnete so im größten deutschen Land den Weg zur Machtübernahme der Nationalsozialisten.

Kurt Tucholsky, Carl von Ossietzky, Ernst Toller

Widerstand gegen die antidemokratische, rassistische und nationalistische Hitler-Bewegung gab es von Anfang an. Intellektuelle und Wissenschaftler warnten frühzeitig vor dem Nationalsozialismus, aber ohne Erfolg. «Daß der Nazi dir einen Totenkranz flicht – Deutschland, siehst du das nicht –?», fragte Kurt Tucholsky 1930 in seinem Gedicht «Deutschland, erwache».[1] Zwei Jahre später schrieb er für die legendäre, freilich nur von einem kleinen Kreis Intellektueller gelesene Zeitschrift «Die Weltbühne» die Satire «Hitler und Goethe», in der ein Schulaufsatz als Form diente, um rechtsradikale Einfalt und Großmäuligkeit vorzuführen. Der Vergleich ging zu Ungunsten Goethes aus: «Hitler und Goethe stehen in einem gewissen Gegensatz. Während Goethe sich mehr einer schriftstellerischen Tätigkeit hingab, aber in den Freiheitskriegen im Gegensatz zu Theodor Körner versagte, hat Hitler uns gelehrt, was es heißt, Schriftsteller und zugleich Führer einer Millionenpartei zu sein, welche eine Millionenpartei ist. Goethe war Geheim, Hitler Regierungsrat. Goethes Wirken ergoß sich nicht nur auf das Dasein der Menschen, sondern erstreckte sich auch ins kosmetische. Hitler dagegen ist Gegner der materialistischen Weltordnung und wird diese bei seiner Machtübergreifung abschaffen sowie auch den verlorenen Krieg, die Arbeitslosigkeit und das schlechte Wetter».[2]

Der beißende Hohn Tucholskys traf auch den Statthalter Hitlers in Berlin, den Gauleiter Joseph Goebbels, der in der Reichshauptstadt nicht nur NS-Propaganda machte, sondern Straßenschlachten der SA gegen die Republik von Weimar organisierte. Im Gedicht «Joebbels» spottete Tucholsky im Berliner Jargon gegen den Propagandachef der NSDAP: «Du bist mit irgendwat zu kurzgekomm. Nu rächste dir, nu lechste los. Dir hamm se woll zu früh aus Nest jenomm! Du bist keen Heros, det markierste bloß. Du hast’n Buckel, Mensch – du bist nich richtich! Du bist bloß laut – sonst biste jahnich wichtig! Keen Schütze – een Porzellanzerschmeißer, keen Führer biste – bloß’n Reißer, Josef, du bist een jroßer Mann –!»[3] Der publizistische Widerstand gegen den noch nicht zur Macht gekommenen Nationalsozialismus, den Kurt Tucholsky führte, war schon vor 1933 ein Grund, außerhalb Deutschlands zu leben. Mit seinem Selbstmord 1935 kam der Satiriker dem Rachebedürfnis der Nazis zuvor.

Carl von Ossietzky, der Herausgeber der «Weltbühne», schrieb Ende 1931, als Hitler an der Schwelle zur Macht zu sein schien, ein vernichtendes Urteil über den Nationalsozialismus: «Die gleiche Not, die alle schwächt, ist Hitlers Stärke. Der Nationalsozialismus bringt wenigstens die letzte Hoffnung von Verhungernden: den Kannibalismus. Man kann sich schließlich noch gegenseitig fressen. Das ist die fürchterliche Anziehungskraft dieser Heilslehre. Sie entspricht nicht nur den wachsenden barbarischen Instinkten einer Verelendungszeit, sie entspricht vor allem der Geistessturheit und politischen Ahnungslosigkeit jener versackenden Kleinbürgerklasse, die hinter Hitler marschiert. Diese Menschen haben auch in bessern Zeitläuften nie gefragt, immer nur gegafft. Für das Schauspiel ist gesorgt, ebenso für ihr Muschkotenbedürfnis, die Knochen zusammenzureißen, vor irgend einem Obermotzen zu ‹melden›.»[4]

Am Ende des letzten Heftes der «Weltbühne» – es war die Nummer 10 des 29. Jahrgangs vom 7. März 1933 – wurde in einer redaktionellen Notiz mitgeteilt, dass auch der Herausgeber des Blatts, Carl von Ossietzky, «nach den Ereignissen des 27. Februar» verhaftet worden war. Zum Wahlergebnis vom 5. März 1933 (das der NSDAP 43,9 Prozent und ihren deutschnationalen Verbündeten 8 Prozent der Stimmen brachte) könne man nicht mehr Stellung nehmen, aber es beginne damit ein neuer Abschnitt der Geschichte der Deutschen Republik: «Wir dürfen wohl in diesem Augenblick feststellen, daß wir immer unsere warnende Stimme erhoben, daß wir uns nicht gescheut haben, den Ruf ewiger Querulanten auf uns zu nehmen, denen nichts recht zu machen ist. So schmerzlich die Konstatierung auch ist: Unsere Kritik, unsere Warnungen waren mehr als berechtigt.»[5]

Der früheste und entschiedenste Widerstand gegen Hitler und seine nationalsozialistische Bewegung wurde von Intellektuellen, Künstlern, Literaten geleistet. Ihre Waffen waren Ironie und Satire, Hohn und Spott, schließlich das Pathos der Verzweiflung.

1932 erschien die wegen ihres unorthodox-marxistischen Standpunkts wenig beachtete Analyse Ernst Ottwalts «Deutschland erwache!». Ernst Ottwalt, 1901 in einem protestantischen Pfarrhaus in Pommern geboren, hatte sich nach abgebrochenem Jurastudium als junger Mann der rechtsradikalen Bewegung angeschlossen, war Zeitfreiwilliger und im Kapp-Lüttwitz-Putsch gegen die Weimarer Republik gewesen und gegen die Linke engagiert. Dann bekannte er sich als Marxist und Republikaner, 1931 trat er in die KPD ein, ohne aber deren Doktrinen wie die Denunziation der Sozialdemokraten als «Sozialfaschisten» zu teilen.[6] Nach unstetem Leben wurde er Ende der 1920er Jahre als Schriftsteller bekannt, er publizierte im Malik Verlag Romane, war mit Bert Brecht, Hanns Eisler, Wieland Herzfelde und anderen revolutionären Intellektuellen und Künstlern befreundet. Zusammen mit Brecht verfasste Ottwalt das Drehbuch zum Film «Kuhle Wampe». Ottwalt definierte nach marxistischen Maximen den Nationalsozialismus als Produkt der ökonomischen und der durch diese determinierten sozialen Verhältnisse. Er sah den Konkurrenzkapitalismus auf dem Weg zum Monopolkapitalismus und deutete die Hitler-Bewegung als Gefolgschaft verängstigter Kleinbürger ohne revolutionären Impetus, aber bereit zum Aufruhr. Als nicht linientreuer Kommunist beschwor er zur Abwehr der Gefahr von rechts den Geist einer vereinten Arbeiterbewegung im Bündnis aller linken Kräfte.[7] Der Weg der NSDAP war in seinen Augen die Vorbereitung einer Diktatur der Großindustrie «auf dem sechs Millionen hoffnungsloser, verzweifelter, von apokalyptischen Ängsten gepeitschter deutscher Bürger dem großen Gaukler Hitler nachtaumeln».[8] Seine Analyse der nationalsozialistischen Bewegung brachte ihm die wütende Feindschaft der braunen Schlägerkolonnen ein. Nach dem Reichstagsbrand zerstörte die SA seine Wohnung. Ottwalt floh erst in den Untergrund, dann über Dänemark und die Tschechoslowakei 1934 nach Moskau. Als Opfer des Stalinismus ging er 1943 in einem sibirischen Lager zugrunde.

Ernst Toller schrieb in der Festungshaft, in der er für seine Mitwirkung an der Münchner Räterepublik von 1919 büßte, 1923 die Komödie «Der entfesselte Wotan», in der Adolf Hitler als besessener Friseur figuriert. Das Stück, 1926 in Berlin uraufgeführt, hatte keinen Erfolg. Man nahm Hitler nach dem Münchner Operettenputsch nicht mehr oder noch nicht wieder ernst. Die Karriere des späteren «Führers» hatte Toller freilich visionär vorweggenommen.

Ganz früh, 1923, ist auch Paul Kampffmeyers Schrift «Der Fascismus in Deutschland» erschienen. Der Sozialdemokrat und Historiker der Arbeiterbewegung war Aktivist der Gartenstadtbewegung und hatte wie der prominentere Emil Gumbel die terroristische Seite des Rechtsextremismus im Visier. Früher als andere erkannte Kampffmeyer gemeinsame Strukturen der faschistischen Bewegung Mussolinis und der Hitler-Partei, aber im Gegensatz zu Ottwalt interessierten ihn die ideologischen Mobilisierungskräfte, die völkischen, rassistischen und antisemitischen Argumente, erheblich weniger als die martialischen Gesten, mit denen sich die Nationalsozialisten Aufmerksamkeit verschafften. Kampffmeyer argumentierte gegen die Tendenzen zur Diktatur im republikanisch-nationalen Ton, an die Vernunft der Demokraten appellierend: «Durch ihre verbrecherische Hetze gegen die ‹Novemberverbrecher› treibt der nationalsozialistische Fascismus niederträchtigen Verrat an der nationalen Sache; denn ohne die arbeitende Novemberdemokratie ist keine Abwehr der Fremdherrschaft, keine wirtschaftliche und politische Gesundung Deutschlands möglich. Die organisierte Zusammenarbeit sozialer Klassen hat die politische und wirtschaftliche Demokratie zur Voraussetzung, das heißt einen der fascistischen Diktatur gerade entgegengesetzten Zustand. Den Fascismus befördern, das heißt Deutschland zurzeit die politische Einheit zerstören und den katastrophalen Zusammenbruch der Wirtschaft vorbereiten.»[9]

Viele glaubten, wenn sie ihn der Lächerlichkeit preisgaben, ihn als kleinbürgerlichen Parvenü, als Phrasen schmetternden Popanz entlarvten, würden sie der NSDAP, der rechtsextremen «Bewegung» des Demagogen Adolf Hitler das Wasser abgraben. Das erwies sich als Irrtum, obwohl die Einschätzung des künftigen Diktators zutreffend war. Eine arg lieblose, allerdings zutreffende, da auf Beobachtung aus der Nähe gestützte Beschreibung des «Führers» kam aus den eigenen Reihen. Sie erschien 1931 bei Rowohlt unter dem Titel «Adolf Hitler, Wilhelm III».[10] Als Autor firmierte ein Weigand von Miltenberg. Unter dem Pseudonym verbarg sich ein Mann des Straßer-Flügels der NSDAP namens Herbert Blanck, von dem wenig bekannt ist. Zweifellos als Autor eine fragwürdige Gestalt, zeichnete «Weigand von Miltenberg» ein ernst zu nehmendes Bild des nach der Macht strebenden «Führers»: «Wer ihn beobachtet, ist nach fünf Minuten davon überzeugt, daß es mit der nordischen Herrenrasse, die er züchten will, noch lange Wege hat. Er ist stets entweder linkisch oder forsch. Aber die verschlossene Gehaltenheit, die in der inneren, ihrer Aufgabe bewußten Sicherheit des Führers ruht, hat ihm stets gefehlt. So kann es vorkommen, daß er einen Vorbeimarsch abnimmt und dabei die Hände auf dem Bauch gefaltet hält wie eine Berliner Zimmervermieterin. Keine seiner Gesten ist fertig, abgerundet. Aus jeder spricht die Ängstlichkeit des gehobenen kleinen Mannes, der befürchten muß, wieder etwas falsch gemacht zu haben, aber noch nicht genau weiß, auf welche Art es aufkommen wird. Hin und wieder macht er Anläufe zum Dekorativen, aber er scheitert stets damit, wie er überhaupt immer scheitern wird. Der Dinge Ärgstes aber ist die Peitsche, die er fast stets bei sich führt. Es ist dies etwa keine lange Reitgerte, die der Diktator im Zorn federnd gegen den Unterschenkel schlagen könnte, damit die Schärfe oder Dringlichkeit eines Kommandos unterstreichend. Sondern es ist eine – Hundepeitsche. Mit dickem, silbernem Knopf und kurzer stummeliger, abgenutzter Lederkordel. Zuweilen hält er sie wie einen Marschallstab, und dann glaubt man jeden Augenblick, das Glockenzeichen zum Beginn der Zirkusvorstellung zu hören. Diese Peitsche ist ein Symbol: sie langt einfach nicht. Diese Peitsche ist ein Dilettant – wie der ganze Mann. Aber gerade deshalb ist er der Massenführer, der Kleon der deutschen Bürgerlichkeit. In ihm findet sich jeder wieder, und es nachzuahmen, wie er sich räuspert und wie er spuckt, fällt keinem schwer. Dieser Masse kann er jeden Kitsch bieten.»[11]

George Grosz, John Heartfield, Lion Feuchtwanger

Wegen ihres künstlerischen Rangs sind die antifaschistischen Graphiken und Bilder von George Grosz legendär geworden, nicht minder die Fotomontagen von John Heartfield. Beide gehörten der KPD an und verstanden sich als Klassenkämpfer und Streiter gegen Reaktion und Faschismus in der Weimarer Republik. John Heartfields Ausdrucksmittel waren das politische Plakat und die «Arbeiter-Illustrierte-Zeitung». Zusammen mit Grosz arbeitete Heartfield auch für den Malik-Verlag seines Bruders Wieland Herzfelde, das bedeutendste literarische und künstlerische Forum der revolutionären Linken bis 1933.

Der Schriftsteller Lion Feuchtwanger hat in seinem 1930 erschienenen Zeitroman «Erfolg. Drei Jahre Geschichte einer Provinz» ein scharfes Bild der damaligen politischen Landschaft Bayerns gezeichnet, in der die NSDAP entstand und Zulauf hatte. Hitler als «Rupert Kutzner» wird als Führer der «Wahrhaft Deutschen» nicht weniger lächerlich als gefährlich geschildert. Der Aufstieg Hitlers, der Putschversuch von 1923, das Auftrumpfen im Prozess 1924, Begeisterung und Zustimmung seiner Anhänger erscheinen als bemitleidenswertes wie verabscheuungswürdiges Gemisch aus nationalistischer Aufwallung, Desorientierung, Sehnsucht nach heiler Welt. Kutzner wird geschildert als ein Schmierenkomödiant, dessen Gesten einstudiert sind, ein feiger Maulheld, getrieben von Ehrgeiz und Sendungsbewusstsein («Reden war der Sinn seiner Existenz»). «Kutzner» konkurriert mit dem Staatskommissar «Flaucher» (Gustav von Kahr) um die Gunst des vaterländisch gesinnten Kleinbürgertums, wütet mit diesem gegen Berlin, posiert nach der Anleitung eines ehemaligen Hofschauspielers, gibt den Staatsmann so, wie der alte Mime in Schillers Fiesco vor dem Adel Genuas den Sturz der Tyrannei verkündet.

Der Hitler-Putsch des 9. November 1923 erscheint in Feuchtwangers Roman als Intrigenposse im Schmierentheater: «Als dann der Abend da war, hielt, im Saal des Kapuzinerbräus, der Generalstaatskommissar Flaucher die langerwartete große Rede zur Lage. Alle vaterländischen Vereine waren geladen, der riesige Saal war gefüllt bis auf den letzten Platz. Einleitend sprach Flaucher über die zersetzenden Wirkungen des Marxismus. Einziges Mittel dagegen sei Ordnung, eiserne Disziplin. Er hob die Stimme, er wollte seine These verkünden: von allen somit, auch von den bestgesinnten Patrioten, sei zu fordern unbedingte Unterordnung unter die gottgewollten Organe des Staates, unter die Regierung, unter den Staatskommissar, unter ihn. Da, an der entscheidenden Stelle seiner Rede, wurde er unliebsam unterbrochen durch Unruhe am Saaleingang. Kommandos, Geschrei, ein Schuß. Mit rauchender Pistole auf einmal steht neben ihm auf der Rednertribüne der Führer Rupert Kutzner. Er trägt einen neuen, streng geschnittenen, uniformartigen Sportrock. Um den Hals hat er einen weißen, gestärkten, sehr hohen Kragen; scharf bis zum Nacken trennt sein Scheitel die Haare. Auf der Brust trägt er ein geschweiftes Kreuz aus Eisen, eine Kriegsauszeichnung, verliehen nur für die Erreichung sehr hoher Ämter oder sehr großen Reichtums und für wirkliche Heldentaten. In der Hand die Pistole hält er hoch erhoben. … Dem totenstillen Saal mit schmetternder Stimme verkündete er: ‹Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Der Saal ist von sechshundert Schwerbewaffneten umzingelt. Reichswehr und Landespolizei unter unsern Fahnen sind im Anmarsch. Die bayrische Regierung und die Reichsregierung sind abgesetzt. Eine provisorische Reichsregierung unter meiner Leitung wird gebildet. Der Morgen findet entweder eine deutsche nationale Regierung oder mich tot.› Dann, mit starker Stimme, befahl er: ‹Maßkrug her›, trank tief. Ungeheurer Beifall knatterte hoch. Viele hatten Tränen in den Augen. Begeistert schauten sie auf Rupert Kutzner, voll des gleichen Gefühls wie in der beliebten Oper Lohengrin, wenn auf silbernem Schwan einer hereinzieht, um im letzten Augenblick Erlösung aus allen Nöten zu bringen.»[12]

Viele lasen den Roman, der 1930 erschien, mit Behagen, freuten sich über die Demaskierung Hitlers und seiner Anhänger. Das war literarischer Widerstand, für den der Autor 1933 ins Exil musste. Zum Bild, das Feuchtwanger von der frühen NSDAP zeichnete, gehört aber auch schon die Lust an der Gewalt, die Ermordung des Dienstmädchens Amalie Sandhuber als vermeintliche Verräterin.

Vielleicht die beste Schilderung des Putsches, den Adolf Hitler am Abend des 8. November 1923 im Münchner Bürgerbräu in Szene setzte, stammt aus der Feder des Eugeni Xammar. Der katalanische Journalist war durch Zufall im richtigen Moment in der Hauptstadt Bayerns und wurde Zeuge des Geschehens, das er ebenso präzise wie sarkastisch beschrieb. Xammar, in Barcelona geboren, damals 35 Jahre alt, war zuerst Korrespondent in Großbritannien gewesen. Dort hatte er seine hervorstechendsten Eigenschaften, kritische Distanz und skeptische Ironie, entwickelt, mit denen er vom Herbst 1922 bis 1937 als Korrespondent in Berlin brillierte.

Der Vatikan sei «das Zentrum der internationalen jüdischen Verschwörung gegen die Befreiung der germanischen Rasse». Das wisse er aus sicherer Quelle, und wenn er alles erzählen könnte, was er wisse, würden seinen Besuchern die Augen aufgehen. Das erklärte Adolf Hitler Anfang November 1923 Xammar und dessen Freund, dem Spanier Josef Pla, denen Hitler kurz vor dem Putsch ein Interview gewährte. Xammar überlieferte den Monolog, den er als Parabel entfesselter Dummheit begriff, weil die Monstrosität dessen, was Hitler sagte, nicht nachvollziehbar war. Im Münchner Büro des Völkischen Beobachters klang Hitlers Obsession im Herbst 1923 nur absurd: Die Judenfrage sei «ein Krebsgeschwür, das unseren deutschen nationalen Organismus zerfrisst». Hitler wusste für das von ihm solchermaßen diagnostizierte politische und soziale Übel auch die Lösung: «Wenn wir wollen, dass Deutschland lebt, müssen wir die Juden vernichten.»

Xammar verlor wegen des Artikels «Adolf Hitler oder die entfesselte Dummheit» seinen Brotgeber. Die Zeitung «Veu de Catalunya» kündigte ihrem Deutschlandkorrespondenten. Der liberale und demokratische Katalane berichtete fortan für andere Blätter. Nach Francos Putsch musste Xammar ins Exil.[13]

Emil Gumbel, Theodor Lessing

Mit rechtsradikalen Mördern beschäftigte sich seit Beginn der Weimarer Republik der Wissenschaftler Emil Julius Gumbel, seit 1923 Privatdozent für Statistik an der Universität Heidelberg, bekannt als Anhänger der Friedensbewegung und streitbarer Redner. Die ersten 5000 Exemplare seines Buches «Zwei Jahre Mord» waren schon nach vier Wochen vergriffen, Neuauflagen folgten. Die fünfte Auflage im Oktober 1922, unter dem Titel «Vier Jahre politischer Mord», enthielt zahlreiche neue Fälle, unter ihnen die Ermordung zweier Minister der ersten deutschen Republik: Erzberger und Rathenau. Die Gesamtzahl der Morde von rechts war auf 354 angewachsen, mit einer Gesamtsühne von 90 Jahren und 2 Monaten Einsperrung, einer Geldstrafe von 730 Mark und einer lebenslangen Haft. 22 Morde von links standen jetzt diesen Verbrechen gegenüber, bestraft durch 10 Erschießungen, 248 Jahre und 9 Monate Einsperrung und dreimal lebenslänglich Zuchthaus.

Die Vermutung, dass die Justiz der Weimarer Republik auf dem rechten Auge blind war, auf dem linken dafür über eine geradezu phantastische Sehkraft verfügte, war durch Gumbels Dokumentationen aufs traurigste bestätigt. Seine schlichte Darstellung erwies sich als unanfechtbar. Im Vorwort zu «Vier Jahre politischer Mord» heißt es: «Ich hatte … die Behauptung aufgestellt, daß die deutsche Justiz über 300 politische Morde unbestraft läßt und hatte erwartet, daß dies nur zwei Wirkungen haben könne. Entweder die Justiz glaubt, daß ich die Wahrheit sage, dann werden die Mörder bestraft. Oder sie glaubt, daß ich lüge, dann werde ich als Verleumder bestraft. Tatsächlich ist etwas Drittes, völlig Unvorhergesehenes eingetreten: Obwohl die Broschüre keineswegs unbeachtet blieb, ist von behördlicher Seite kein einziger Versuch gemacht worden, die Richtigkeit meiner Behauptungen zu bestreiten. Im Gegenteil, die höchste zuständige Stelle, der Reichsjustizminister, hat meine Behauptungen mehrmals ausdrücklich bestätigt. Trotzdem ist nicht ein einziger Mörder bestraft worden.»[14] Weitere Dokumentationen folgten und machten den Autor nicht nur bei der extremen Rechten immer verhasster.[15]

Als Mitglied der Deutschen Liga für Menschenrechte, als entschiedener Verteidiger der Republik und Verfechter der Aussöhnung mit Frankreich schrieb er über die Umtriebe der Rechtsextremisten, über den Terror der Hitler-Anhänger und immer wieder über die Zahl der «Fememorde», die feigen Verbrechen aus dem Hinterhalt gegen politisch Andersdenkende.

1931 stellte Gumbel, im Auftrag der «Liga für Menschenrechte», eine Schrift zusammen «Laßt Köpfe rollen – Faschistische Morde 1924–1931». Der Titel war ein Zitat aus der NS-Propaganda. Auf 23 Seiten waren 63 Morde, die Nationalsozialisten bis 1931 verübt hatten, aufgelistet und beschrieben. Gumbels Schlussfolgerung lautete: «Diese Zahlen verlaufen ungefähr parallel dem Anwachsen der nationalsozialistischen Bewegung, von 1924 bis 1929 sehr langsam, dann sprunghaft rasch. In diesen Bluttaten offenbart der Faschismus sein wahres Gesicht. Er zeigt dem deutschen Volk die Methoden, deren er sich bedienen wird, wenn er zur Macht kommen sollte.»[16] Gumbel, der sich längst auch bei der bürgerlichen Rechten missliebig gemacht hatte, wurde noch vor der Machtübergabe an die NSDAP Opfer seiner Gesinnung und seines Widerstands. Nach vielen Krawallen der rechtsextremen Studentenschaft wurde im Sommer 1932 wegen einer pazifistischen Äußerung ein Disziplinarverfahren angezettelt, in dem ihm am 5. August die Lehrbefugnis entzogen wurde. Gumbel ging, noch vor Hitlers Machtantritt, ins Exil und folgte Einladungen der Universitäten Paris und Lyon. Er legte Wert auf die Feststellung, aus politischen Gründen emigriert zu sein und nicht als Jude, d.h. nicht wegen seiner Zugehörigkeit zu einer religiösen, kulturell oder «rassisch» definierten Minderheit. Gleichwohl diffamierten ihn die Nationalsozialisten in ihrer Propaganda immer als Inkarnation des jüdischen Hochschullehrers. Sein Name stand 1933 auf der ersten Ausbürgerungsliste der nationalsozialistischen Reichsregierung. Stationen seines Exils ab 1940 waren die New School for Social Research in New York und andere amerikanische Hochschulen. Gewürdigt wurde der unbequeme und streitbare Pazifist und Widerstandskämpfer gegen den terroristischen Rechtsextremismus in der Weimarer Republik, der vor dem Faschismus der Hitler-Bewegung warnte, der deshalb mit der akademischen und bürgerlichen Welt in Konflikt geriet, aber erst lange nach seinem Tod.[17]

Schlimmer als Gumbel erging es dem Philosophen Theodor Lessing, der bereits 1926 wegen Kritik an Reichspräsident Hindenburg als exponierter Linker, Pazifist und Kämpfer gegen Rechtsradikalismus seine außerordentliche Professur an der Technischen Hochschule Hannover verloren hatte. Lessing floh im Frühjahr 1933 ins Exil nach Prag, wo er Ende August von Nationalsozialisten ermordet wurde. Anhänger der Friedensbewegung wurden von den Nationalsozialisten von vornherein als Gegner klassifiziert; sie fanden sich daher zahlreich auf den Ausbürgerungslisten des zur Macht gekommenen nationalsozialistischen Regimes. Nicht wenige hatten auf den Barrikaden der Publizistik gegen die Hitler-Bewegung gekämpft wie Kurt Hiller oder Berthold Jacob und Hellmut von Gerlach. Constanze Hallgarten stand 1932 in München im Zentrum des «Pazifistenskandals», als sie bei einer großen Frauenfriedenskundgebung randalierende Nazis in die Schranken wies. Wenig später war sie, wie die meisten Vertreter des deutschen Pazifismus, als Emigrantin auf der Flucht vor Hitler.