7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".

- Sprache: Deutsch

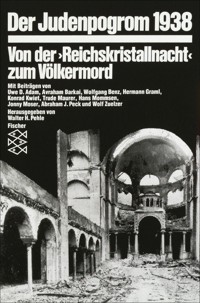

+++ Das Überblickswerk zum Pogrom an den Juden 1938 +++ Das Attentat des 17-jährigen Herschel Grynszpan auf einen deutschen Botschaftsangehörigen in Paris lieferte den Nationalsozialisten den Vorwand zu dem von oben organisierten reichsweiten Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fielen fast alle der noch verbliebenen 400 Synagogen den Brandstiftungen und Plünderungen bierseliger Parteigenossen zum Opfer. Die Feuerwehr griff nur dort ein, wo »arische« Nachbargrundstücke gefährdet waren. An die hundert Juden verloren in dieser Nacht ihr Leben, 7 500 jüdische Geschäfte wurden demoliert und ausgeraubt. Rund 30 000 vornehmlich wohlhabende Juden prügelte man aus ihren Häusern und Wohnungen und verschleppte sie in Konzentrationslager; viele von ihnen kamen nicht mehr zurück. Der ironisch-verharmlosende Begriff »Reichskristallnacht«, den der Volksmund bald gebrauchte, wird diesen Ereignissen schwerlich gerecht. Dieser Band enthält Beiträge zur Vorgeschichte des Geschehens, geht auf die handfesten ökonomischen Interessen bei der bald folgenden Zwangsenteignung – »Arisierung« – jüdischer Betriebe ein und dokumentiert Zeitzeugenberichte. Zehn Historiker und Zeitzeugen aus fünf Ländern haben an diesem Buch mitgewirkt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Herausgegeben von Walter H. Pehle

Der Judenpogrom 1938

Von der »Reichskristallnacht« zum Völkermord

Über dieses Buch

Das Attentat des 17-jährigen Herschel Grynszpan auf einen deutschen Botschaftsangehörigen in Paris lieferte den Nationalsozialisten den Vorwand zu dem reichsweiten Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fielen fast alle der noch verbliebenen 400 Synagogen den Brandstiftungen und Plünderungen bierseliger Parteigenossen zum Opfer.

Die Feuerwehr griff nur dort ein, wo »arische« Nachbargrundstücke gefährdet waren. An die hundert Juden verloren in dieser Nacht ihr Leben, 7 500 jüdische Geschäfte wurden demoliert und ausgeraubt. Rund 30 000 vornehmlich wohlhabende Juden vertrieb man aus ihren Häusern und Wohnungen und verschleppte sie in Konzentrationslager; viele von ihnen kamen nicht mehr zurück.

In diesem Band wird sowohl die Vorgeschichte der Pogrome geschildert wie auch die handfesten ökonomischen Interessen der bald folgenden Zwangsenteignung jüdischer Betriebe. In eigenen Kapiteln erzählen Zeitzeugen von ihren Gedanken angesichts der Katastrophe, von Angst und ohnmächtiger Wut – wichtige Dokumente einer dunklen Zeit.

Der grundlegende Band zu den Novemberpogromen, zusammengestellt und erarbeitet von zehn der führenden Historiker zum Thema.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Walter H. Pehle, Jahrgang 1941, studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie in Köln, Bonn und Düsseldorf; Promotion zum Dr. phil. bei Wolfgang J. Mommsen mit einer Arbeit über Nationalsozialismus in einer Provinzregion. Von 1976 bis 2011 war er verantwortlicher Lektor für Geschichtswissenschaft im S. Fischer Verlag und im Fischer Taschenbuch Verlag. Verantwortlicher Redakteur der Reihe »Europäische Geschichte« (Hg. von Wolfgang Benz), in der seit 1996 mittlerweile über 60 Bände erschienen sind. Seit 1988 Herausgeber der 1977 von ihm begründeten Buchreihe »Die Zeit des Nationalsozialismus« (sog. »Schwarze Reihe«), die inzwischen mit mehr als 200 Publikationen zur weltweit größten Buchreihe dieser Art gediehen ist.

Impressum

Die Zeit des Nationalsozialismus

Eine Buchreihe

Herausgegeben von Walter H. Pehle

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403433-1

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Für Nicola

Vorbemerkungen des Herausgebers

Der Rückfall in die Barbarei

Die Inszenierung des Pogroms und die Regie der öffentlichen Meinung

Die Täter

Die Opfer

Bürokratische Nachspiele

Abschiebung und Attentat

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Wie spontan war der Pogrom?

Der Ablauf der Ereignisse

Zur Bewertung der Vorkommnisse

Wie man im Kompetenzen-Chaos plant

Über Motivationen und Hintergründe des Pogroms

»Schicksalsjahr 1938«

I

II

III

IV

V

Die Entrechtung der Juden im Dritten Reich

Gehen oder bleiben?

Keine Zukunft als »Nicht-Arier« im Dritten Reich

Zur Genesis der »Endlösung«

Was haben die Deutschen vom Völkermord an den Juden gewußt?

Befreit und erneut in Lagern: jüdische DPs

Literaturverzeichnis

Drucknachweis

Abbildungsnachweis

Die Mitarbeiter des Bandes

Für Nicola

Vorbemerkungen des Herausgebers

»Damals glaubten wir, daß dies der Höhepunkt der Judenverfolgung sei. In Wahrheit war es das letzte Alarmsignal vor der Vernichtung«, schrieb ein Opfer wenige Jahre nach den Ereignissen, die im November 1988 fünfzig Jahre vergangen sind. Von dieser dramatischen Fehleinschätzung der politischen Entwicklung, die zur »Reichskristallnacht« führte und, von ihr ausgehend, im Holocaust endete, handelt dieses Buch.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden die Synagogen in Deutschland von Nationalsozialisten, SA und SS in Brand gesteckt. Unter den Augen der Öffentlichkeit, sprich: der Mitbürger, Nachbarn, Geschäftspartner, Kollegen etc., toleriert von der Polizei und vor den Blicken der Feuerwehr, wurden die Synagogen kontrolliert zerstört – kontrolliert deshalb, weil das Eigentum der »Arier« von nebenan vor den Flammen geschützt werden mußte. Der angeblich spontane »Volkszorn« über das Attentat des 17jährigen Herschel Grynszpan auf den Legationsrat vom Rath in der deutschen Botschaft in Paris hat in dieser Nacht beinahe einhundert Menschen deshalb das Leben gekostet, weil sie Juden waren. Und ebenfalls in dieser Nacht wurden an die 7500 Läden und Geschäfte jüdischer Eigentümer demoliert, geplündert und gebrandschatzt – nahezu alle Ladenlokale, die es damals noch gab. Der Pogrom war gründlich vorbereitet: Mit Hilfe von sachkundig aufgestellten Listen wurden rund 30000 wohlhabende Juden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt; dort wurden sie zum Teil monatelang-ohne jeden Rechtsgrund – festgehalten und gequält; wie viele von ihnen nicht wieder zurückgekehrt sind, ist nicht mehr aufzuklären.

Wer für diese Ereignisse die Bezeichnung »Kristallnacht« oder gar »Reichskristallnacht« erfunden hat, kann heute nicht mehr ausgemacht werden. Fest steht, daß damit einer bösartig verharmlosenden Erinnerung Vorschub geleistet wird, daß mit diesen zynischen Bezeichnungen in Wirklichkeit Mord, Totschlag, Brandstiftung, Raub, Plünderung und Sachbeschädigung in eine funkelnde und glänzende Veranstaltung uminterpretiert werden. Eines freilich offenbaren diese Begriffe: das Fehlen jeglicher Betroffenheit und jeglichen Mitgefühls derjenigen, die vor den Ereignissen jener Nacht die Köpfe in den Sand gesteckt haben.

Kundige empfehlen mit guten Gründen, fortan auf die Begriffe »Kristallnacht«, »Reichskristallnacht« – und wenn sie sich auch noch so glatt in unsere Sprache eingeschliffen haben sollten – zu verzichten. Der Titel des vorliegenden Buches nimmt diese Anregung auf und will darauf hinweisen, daß es von barbarischen Ausschreitungen gegen jüdische Bürger handelt, von Ausschreitungen, die nicht nur nicht von ungefähr kamen, sondern konsequent auf ein Ziel hinausliefen: auf die Vernichtung der Juden in Deutschland und später in ganz Europa.

Es verbietet sich heute, den Judenpogrom 1938 isoliert zu betrachten. Der Erkenntnisfortschritt wäre gering. Die Fakten und Ereignisse sind seit langem durch die Untersuchungen von Hermann Graml (1956) und von Helmut Heiber (1957) aus dem Münchner Institut für Zeitgeschichte bekannt. Mit dem vorliegenden Buch werden nicht nur die Vorgeschichte, der Anlaß und der Vorwand mit einbezogen, sondern auch die unmittelbaren Folgen und weiterführenden Konsequenzen. Es wird sichtbar, daß die Schüsse in der deutschen Botschaft in Paris von einem Teil der nationalsozialistischen Führungsgruppe eiskalt und geistesgegenwärtig ausgenutzt worden sind, um zum entscheidenden, weil gut vorbereiteten Schlag gegen die Juden auszuholen. Diesmal sollte es sie existentiell treffen: Die Juden sollten »raus aus der Wirtschaft«. Das Vorgehen der Nazis drängt einen Vergleich mit dem Reichstagsbrand im März 1933 geradezu auf, den sie zwar nicht angezündet, aber politisch ausgenützt haben.

Mögen viele damals gehofft haben, daß es den neuen Machthabern nicht gelingen würde, sich auf Dauer im Staate einzurichten, so hatten sich derlei Überlegungen im November 1938 als lebensgefährliche Illusionen erwiesen. Gleichwohl oder gerade deshalb haben sich später viele Nachgewachsene gefragt, warum nur so wenige Menschen damals die Zeichen der Zeit richtig verstanden und nicht die erste sich bietende Gelegenheit genutzt haben, um das Land zu verlassen. Den damit verbundenen schwerwiegenden Problemen gehen zwei Autoren in diesem Buche nach, mit unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen und methodischen Zugängen.

Im Anschluß daran wird der Bogen weitergespannt bis zur eigentlichen und letzten Konsequenz des nationalsozialistischen Antisemitismus – zur »Endlösung der Judenfrage«, ihrer verfahrensmäßigen Planung und fabrikmäßigen Durchführung. Es geht dabei auch um die Frage, die der britische Publizist David Irving aufgeworfen hat, der sich in rechtsextremistischen Kreisen der Bundesrepublik als hilfreicher Vortragsredner und Sinnstifter nicht umsonst größter Anerkennung erfreut, um die Frage, ob es nun einen Hitler-Befehl zum Judenmord gegeben habe oder nicht. Die Beantwortung ist u.a. deshalb wichtig, weil von ihr in erheblichem Maße abhängt, ob Hitler von dem Genocid abgekoppelt werden und am Ende doch als positive Führergestalt in die Geschichtsbücher eingehen kann – in Bestätigung der ja immer schon verkündeten These, Hitler hätte dies alles, so er davon gewußt hätte, abgestellt.

Im Zusammenhang damit steht auch die immer öfter und mißtrauisch geäußerte Frage, was denn die – wie immer zu spezifizierenden »durchschnittlichen« – Deutschen überhaupt vom Genocid an den Juden gewußt haben, hätten wissen können, wenn sie sich nur minimal für das Schicksal ihrer Mitbürger interessiert hätten. Möglicherweise ist die Frage ja falsch gestellt, weil es in politischer Hinsicht nicht nur darauf ankommen kann, was die »kleinen Leute« auf der Straße gewußt haben, sondern es muß vor allem darum gehen, herauszufinden, was diejenigen wußten, die in Fach-Ministerien und -Verwaltungen, Direktionsetagen und anderswo – kurz: auf entscheidenden Posten tatsächlich und noch lange wichtige Handlungsspielräume und Möglichkeiten gehabt haben, gestaltend, verhindernd, hemmend einzugreifen mit dem Ziel, wenigstens die simpelsten Regeln menschlichen Zusammenlebens für die Bedrängten einzufordern.

Der Band schließt mit einem problematischen Aspekt: Statt endlich befreit zu werden von den Verfolgungen durch ihre Nazi-Peiniger, sahen sich 1945 viele der Überlebenden des Holocaust auf den Straßen umherirrend, aufgegriffen und erneut in Lagern zusammengetrieben, diesmal jedoch mit amerikanischer respektive britischer Bewachung, nicht selten unterstützt von einstigen NS-Wächtern! Sie waren wieder Gefangene, bezeichnet mit dem Kürzel »DP« für Displaced Persons, scharf reglementiert und in Baracken eingepfercht zwischen Stacheldraht und Mauern, die teilweise zu ehemaligen Konzentrationslagern gehört hatten. Diese Lager bestanden bis 1956! Verfolgung und Diskriminierung richten sich nicht nach definierten historischen Zäsuren, wie etwa die »Stunde Null« eine gewesen sein soll. Geschichte besteht aus Brüchen und gleichzeitig aus Kontinuitäten, wie das Beispiel der Überlebenden des Holocaust in den DP-Lagern zeigt.

Frau Ursula Büttner habe ich zu danken für ihre bereitwillige Hilfe bei der Beschaffung der Beiträge von Avraham Barkai und Hermann Graml, die ursprünglich für die Festschrift für Werner Jochmann verfaßt worden sind. Frau Sybil Milton danke ich für die Mithilfe bei der Besorgung der Abbildungen. Frau Ursula van Laak bin ich verbunden, weil sie mir bei der Erstellung der Bibliographie geholfen hat. Ganz besonders bin ich freilich meinem Freunde Wolfgang Benz verpflichtet, der die Anregung zu diesem Buch gegeben und mich mit Rat und Tat unterstützt hat. Und schließlich danke ich meiner bewährten Kollegin Cornelia Wagner, die unbeirrbar dieses Buch realisiert hat.

Frankfurt, im November 1987

Walter H. Pehle

Wolfgang Benz

Der Rückfall in die Barbarei

Bericht über den Pogrom

»Am Freitag fing man die Juden, am Samstag verbrannte man die Juden, deren waren schätzungsweise wohl gegen zweitausend. Die sich aber wollten taufen lassen, die ließ man leben. Es wurden auch gegen ihrer Väter und Mütter Willen viele junge Kinder aus dem Feuer genommen, die getauft wurden. Was man den Juden schuldig war, das war alles wett, und wurden alle Schuldpfänder und Schuldbriefe, die sie hatten, zurückgegeben. Das bare Geld, das sie hatten, das nahm der Rat und teilte es unter die Handwerker nach Markzahl. Das war auch das Gift, das die Juden tötete.«[1]

Der Bericht, in der »Straßburger Deutschen Chronik« aufgezeichnet, schildert den Untergang der Straßburger Judengemeinde im Februar 1349. Ein Pogrom, einer von vielen im Pestjahr 1348/49, von denen Judengemeinden in Frankreich, der Schweiz und in Deutschland betroffen wurden. In über 300 Gemeinden wurden die Juden »erschlagen, ertränkt, verbrannt, gerädert, gehenkt, vertilgt, erdrosselt, lebendig begraben und mit allen Todesarten gefoltert wegen der Heiligung des göttlichen Namens«.[2]

Den äußeren Anlaß der Verfolgungswelle bot der Vorwurf, die Juden hätten die Brunnen vergiftet und dadurch den schwarzen Tod verursacht. Tatsächlich waren es wirtschaftliche und soziale Spannungen, die sich in den Pogromen entluden, wie das Beispiel Nürnbergs zeigt. Dort mordeten im Dezember 1349 die Vertreter der Zunftherrschaft die jüdischen Mitbürger, obwohl die Stadt von der Pest verschont geblieben war. Religiöser Eifer verband sich mit traditionellem Judenhaß des ländlichen Kleinadels und der städtischen Handwerker (der sich aus dem Vorwurf des jüdischen Geldwuchers nährte) immer wieder zu aufflammender Massenhysterie, die sich Opfer in den jüdischen Gemeinden suchte; im Jahre 1096 in Metz und Rouen, dann in Speyer, Worms, Mainz, Trier, Köln, Xanten und Prag und anderen Städten, ausgelöst durch den Aufruf Papst Urbans II. zum ersten Kreuzzug im November 1095.

Die unkontrollierte Aggression zusammengelaufener Volkshaufen machte sich in Pogromen Luft. Derartiges wiederholte sich im Mittelalter nicht nur in Deutschland, und der Aufruhr fand stets neue Begründungen. Um 1235 wurde in Deutschland erstmals die Anschuldigung erhoben, die Juden begingen Ritualmorde (in England war das schon viel früher behauptet und mit blutiger Judenverfolgung beantwortet worden). Ende des 13. Jahrhunderts war der Vorwurf des Hostienfrevels aufgekommen. Einem fränkischen Edelmann namens Rindfleisch diente ein angeblich in Röttingen in Franken begangener Hostienfrevel zum Vorwand, an der Spitze einer Bande von Mordbrennern durch Süddeutschland und Österreich zu ziehen. 140 Judengemeinden wurden bei diesem Privatkrieg vernichtet, etwa 20000 Tote waren zu beklagen.

Pogrome gab es im Mittelalter immer wieder. Für die Juden waren es barbarische Zeiten, in denen sie stets neue Anschuldigungen gewärtigen mußten, eine so absurd wie die andere, aber alle gleichermaßen geeignet, um die dahinter verborgenen antijüdischen Absichten durchzusetzen. Ging es einmal nicht um ihr Hab und Gut, dann mußten sie als Blitzableiter dienen für gesellschaftliche und ökonomische Krisen, für Unzufriedenheit und politischen Verdruß.

Das Zeitalter der Aufklärung hatte den Juden in Deutschland Emanzipation und bürgerliche Gleichberechtigung gebracht, die Zeiten der Barbarei waren längst vorbei. Allenfalls der Antisemitismus, den auch in Deutschland viele kultivierten, erinnerte noch daran. Doch selbst die wildesten Antisemiten des 19. Jahrhunderts träumten nur von Mord und Totschlag – ein Pogrom, gar ein von Staats wegen organisierter, schien im zivilisierten Deutschen Reich des 20. Jahrhunderts nicht mehr denkbar. Und auch nach dem Judenboykott des 1. April 1933 und den antisemitischen Ausschreitungen im Zusammenhang mit der »Machtergreifung« der NSDAP wäre den meisten Menschen die Vorstellung eines bevorstehenden, kaltblütig ausgeheckten Mordpogroms abstrus erschienen.

Die Inszenierung des Pogroms und die Regie der öffentlichen Meinung

In einem Leitartikel, der die Nachricht über das Attentat auf Ernst vom Rath flankierte, waren am 8. November 1938 im »Völkischen Beobachter«, dem Zentralorgan der NSDAP, Drohungen zu lesen, die unmißverständlich deutlich machten, daß jetzt eine neue Ära nationalsozialistischer Judenpolitik beginnen würde: »Es ist klar, daß das deutsche Volk aus dieser neuen Tat seine Folgerungen ziehen wird. Es ist ein unmöglicher Zustand, daß in unseren Grenzen Hunderttausende von Juden noch ganze Ladenstraßen beherrschen, Vergnügungsstätten bevölkern und als ›ausländische‹ Hausbesitzer das Geld deutscher Mieter einstecken, während ihre Rassegenossen draußen zum Krieg gegen Deutschland auffordern und deutsche Beamte niederschießen … Die Schüsse in der Deutschen Botschaft in Paris werden nicht nur den Beginn einer neuen deutschen Haltung in der Judenfrage bedeuten, sondern hoffentlich auch ein Signal für diejenigen Ausländer sein, die bisher nicht erkannten, daß zwischen der Verständigung der Völker letzten Endes nur der internationale Jude steht.«[3]

Daß sich der »Völkische Beobachter« als Flaggschiff der nationalsozialistischen Presse solchermaßen vernehmen ließ, war Ergebnis sorgsamer Regie. Das Drehbuch der Inszenierung des Völkszorns vom November 1938 blieb erhalten, die Regie der öffentlichen Meinung läßt sich ohne Mühe rekonstruieren. Lenkung, Ausrichtung und Gleichschaltung der deutschen Presse erfolgten täglich in der »Pressekonferenz des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda«, hier wurden die publizistischen Instrumente eingestimmt und der Ton angegeben.

Am 7. November wurde allen Redaktionen durch Rundruf des offiziösen Deutschen Nachrichtenbüros (DNB) folgende Anweisung über Form und Inhalt der Berichterstattung zum Ereignis in Paris zuteil: »Alle deutschen Zeitungen müssen in größter Form über das Attentat auf den Legationssekretär an der deutschen Botschaft in Paris berichten. Die Nachricht muß die erste Seite voll beherrschen. Nachrichten über den ernsten Zustand des Herrn vom Rath werden durch das DNB ausgegeben werden. Er schwebt in größter Lebensgefahr. In eigenen Kommentaren ist darauf hinzuweisen, daß das Attentat des Juden die schwersten Folgen für die Juden in Deutschland haben muß, und zwar auch für die ausländischen Juden in Deutschland. In Ausdrücken, die der Empörung des deutschen Volkes entsprechen, kann festgestellt werden, daß die jüdische Emigrantenclique, die schon Frankfurter den Revolver in die Hand drückte, auch verantwortlich für dieses Verbrechen sei. Es ist die Frage zu stellen, ob es die Absicht der jüdischen Clique war, Schwierigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich heraufzubeschwören, indem ein Mörder in die deutsche Botschaft, also auf den Boden des Reiches geschickt wurde, nachdem das jüdische Gift schon lange die deutschen Sendungen des französischen Rundfunks beherrschte.«[4]

Wichtig war in der Presseanweisung, daß Zusammenhänge konstruiert werden sollten mit der Ermordung Wilhelm Gustloffs in Davos – das war 1936 die Tat eines jüdischen Studenten jugoslawischer Staatsangehörigkeit namens David Frankfurter gewesen – und daß der Öffentlichkeit suggeriert werden sollte, das Attentat sei Teil einer organisierten Verschwörung des angeblich existenten »Weltjudentums« und deutsch-jüdischer Emigranten in Frankreich. Wegen der Olympiade, die als regimestabilisierendes internationales Ereignis 1936 in Deutschland veranstaltet wurde, aber auch weil die Zeit für öffentliche Aktionen gegen die Juden noch nicht reif war, hatte die Propagandamaschinerie die Ermordung des NS-Funktionärs Gustloff noch nicht hochspielen können. Das sollte jetzt nachgeholt werden.

Am 8. November wurde in der Pressekonferenz verlautbart, »es muß noch einmal zum Fall vom Rath geschrieben werden«. Der zuständige Referent im Goebbelsministerium, Helmut Diewerge, hatte herausgefunden, daß es sich beim Attentäter um einen Juden handele (das wußte man am Tag zuvor zwar auch schon, aber es wurde noch einmal betont), und zwar um einen, »der offenbar mit Vorbedacht ausgewählt sei. Er sei noch jugendlich und sei wie im Falle Gustloff nicht Staatsbürger des Landes, in dem die Tat vollbracht wurde … Hinter dem Attentat ständen die gleichen Kreise wie beim Fall Gustloff. Seit Wochen werde für einen jüdischen Kampffonds gesammelt. Das Judentum mache keinen Unterschied zwischen sogenannten ›wilden Parteifanatikern‹, auf die man sich im Falle Gustloff berufen habe, und ruhigen Beamten. Man habe sich sogar in die Botschaft hineingetraut, die selbst im Kriegsfalle vom Feinde respektiert werde.«[5]

Empfohlen war ferner, bei der Aufzählung einzelner Verantwortlicher den besonders verhaßten Schriftsteller Emil Ludwig zu erwähnen, und bei der Gelegenheit möge auch die Frage aufgeworfen werden, ob die im Pariser Exil lebenden deutschen Schriftsteller diesen Namen überhaupt noch verdienten. So geschah es. Ebenso wurde der »Ausrichtung« vom 9. November entsprochen, »das neueste Kommunique über den Gesundheitszustand des Legationssekretärs vom Rath ist auf der ersten Seite aufgemacht zu bringen«.

Abgesehen davon, daß nur fanatische Nationalsozialisten glaubten, die Schriftsteller und Intellektuellen des Exils hätten mit dem Attentat auf den gerade 29jährigen Beamten, der nur nominell Nationalsozialist war, etwas zu tun, hielten viele Leute gerade wegen des Propagandagetöses das Attentat für gestellt – ebenso wie nicht wenige Regimegegner davon überzeugt waren, daß die Nationalsozialisten 1933 den Reichstag selbst angezündet hätten, um einen Vorwand zur Verfolgung der Kommunisten zu haben.

Eine junge Berliner Journalistin, die nicht auf der Seite des Regimes steht und viele jüdische Freunde hat, notiert am 9. November in ihr Tagebuch: »Im Omnibus, auf der Straße, in Geschäften und Kaffeehäusern wird der Fall Grünspan laut und leise diskutiert. Nirgends merke ich antisemitische Entrüstung, wohl aber eine drückende Beklommenheit, wie vor dem Ausbruch eines Gewitters. Am Kurfürstendamm, auf der Tauentzienstraße und der Leipziger Straße sind die Geschäfte, die sich laut amtlicher Anordnung durch weiße Namensaufschrift als jüdische kennzeichnen mußten, auffallend leer.« Sie fragt einen ehemaligen Kollegen aus der Redaktion, der als »Nichtarier« längst entlassen worden ist und – seine Tage mit dem Schreiben von Briefen füllend – auf die Katastrophe wartet, ob Herr vom Rath sterben und was dann passieren werde. »Natürlich stirbt er«, antwortet Dr. Heinrich Mühsam. »Sonst hätte das Ganze ja keinen Wert. Um ihn zu rächen, muß man erst um ihn weinen. Je größer die Trauer, desto fanatischer der Haß. Haben Sie nicht gewußt, daß politische Zwischenfälle nur dann aufzutreten pflegen, wenn man bis zum letzten Gamaschenknopf darauf vorbereitet ist? Wenn alle Verordnungen erlassen, alle Vorkehrungen getroffen, alle Maßnahmen abgesprochen sind? Kein Zweifel: Der jüdische Krieg steht vor der Tür. Ich für meinen Teil gedenke Pazifist zu bleiben. Mehr als sterben kann auch ein Jude nicht.«[6]

Am 9. November wurde auch gemeldet, Hitler habe den Legationssekretär vom Rath (der diesen Rang erst seit September 1938 bekleidete) »wegen seines tapferen Verhaltens zum Gesandtschaftsrat Erster Klasse ernannt. Die Zeitungen mögen diese Meldung besonders gut herausbringen. Das Befinden ist so schlecht, daß mit seinem Ableben gerechnet wird.« Und wenig später der DNB-Rundruf: »Nachdem Herr vom Rath soeben gestorben ist, werden die Zeitungen gebeten, die Nachricht über die Beförderung nicht mehr zu veröffentlichen. Bei Nennung des Dienstgrades ist selbstverständlich Gesandtschaftsrat 1. Klasse zu schreiben.«[7]

Die durch den amtlichen Mechanismus der Presselenkung erzeugte Spannung entlud sich vereinzelt schon am 7. und am 8. November in Ausschreitungen gegen Juden und jüdische Institutionen. In Hessen geschah das in mehreren Orten, so auch in Kassel. In der dortigen Zeitung ist nachzulesen: »Die Bluttat in Paris hat in Kassel und zahlreichen kurhessischen Orten spontane Kundgebungen der Bevölkerung gegen jüdische Geschäfte und Einrichtungen ausgelöst. Die Bevölkerung Kurhessens gab damit ihrer Empörung Ausdruck, einer Empörung, die aus tiefstem Herzen aufkommt. Die zertrümmerten Fensterscheiben und die in Mitleidenschaft gezogenen Inneneinrichtungen der Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen sind eine spontane Quittung an das Weltjudentum, eine Quittung, die sich das Volk der Hetzer und Betrüger selbst zuzuschreiben hat. Als im Laufe des Nachmittags in Kassel die Nachricht von der Pariser Mordtat bekannt wurde, da zog es Hunderte aus allen Stadtteilen zunächst zu dem sichtbarsten Ausdruck jüdischen Machtstrebens, zur Kasseler Synagoge Ecke Untere Königstraße/Bremer Straße. Empörte Rufe wurden laut und die Menge war in ihrem Willen nicht mehr einzudämmen, den jüdischen Einrichtungen einen Denkzettel für die Bluttat in Paris zu geben. Die Menge gab ihrer Empörung durch weitere Kundgebungen vor jüdischen Geschäften, so vor einem sattsam bekannten jüdischen Kaffee in der Moltkestraße, sichtbaren Ausdruck. Im Verlauf der Demonstrationen sammelten sich auch Hunderte vor dem Gebäude der Israelitischen Gemeinde in der Großen Rosenstraße, um auch hier spontan gegen das Weltjudentum zu protestieren. Daß es auch hier zu zertrümmerten Fensterscheiben und ähnlichem kam, kann man ebenso wie die Demonstration als solche mit dem tiefen Eindruck erklären, den die Schüsse von Paris auslösten.«[8]

Pogrome, die von Ortsgruppenleitern der NSDAP (die oft in Personalunion Bürgermeister waren) initiiert wurden, sind aus einer ganzen Reihe von kleineren Orten bekannt. Bemerkenswert daran war, daß diese Aktionen, entfacht von übereifrigen Ortsbonzen, die glaubten, im Einklang mit höheren Stellen der Partei zu handeln, ihrer Kontrolle entglitten, weil die Bevölkerung sich an den Ausschreitungen rege beteiligte. So mußte in Wachenbuchen bei Hanau der Bürgermeister, nachdem er befohlen hatte, das jüdische Schulhaus zu demolieren und dem jüdischen Lehrer eine »Abreibung« zu geben, den Kreisleiter und den Landrat um Unterstützung bitten, weil ihm die Geister, die er gerufen hatte, über den Kopf zu wachsen drohten. Dabei wollte er seine Anführerschaft leugnen: Er sei bereits im Bett gewesen, als der Radau angefangen habe.[9]

Waren das noch vereinzelte Aktionen lokalen Charakters, bei denen alte Rechnungen beglichen, sozialer Neid und ähnliche Gefühle abreagiert wurden, so änderte sich das Bild im Laufe des 9. November; jetzt tauchten hier und da ortsfremde Nazi-Aktionisten auf, die Ausschreitungen gegen die Juden provozierten. Die Stunde der militanten Antisemiten war gekommen. Unter ihrer Führung wurde alte Judenfeindschaft in Taten umgesetzt, ohne daß dies »von oben« schon ausdrücklich befohlen worden war. Dies war jedoch erst das Vorspiel zu dem allgemeinen Pogrom, dessen Inszenierung der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda am Abend des 9. November 1938 persönlich vornehmen sollte.

Der 9. November war für die NSDAP ein sensibles Datum: Alljährlich wurde in München mit dem Marsch auf die Feldherrnhalle, auf parteieigene mystische Weise des mißglückten Hitlerputsches von 1923 gedacht. Kernpunkt der Feier war immer der Kameradschaftsabend, bei dem sich die »alten Kämpfer« um Hitler scharten. Keine günstigere Gelegenheit konnte es geben, um die Spitzen der Partei auf ebenso informelle wie erfolgversprechende Weise zur Aktion zu treiben.

Gegen 21 Uhr brachte ein Bote Hitler die Nachricht, daß Ernst vom Rath seinen Verletzungen erlegen war. Nach längerem Dialog mit Goebbels, der neben seinem Führer im Alten Rathaussaal zu München saß, verließ Hitler die Versammlung, und Goebbels machte sich ans Werk. Gegen 22 Uhr verkündete er den Tod des Diplomaten und hielt eine gehässige antisemitische Rede, die in dem Ruf nach Vergeltung und Rache gipfelte. Die anwesenden Führer von NSDAP und SA erhielten den Eindruck, sie seien jetzt am Zuge und müßten entsprechende Aktionen organisieren. Genau dies war beabsichtigt, ohne daß es ausdrücklich befohlen wurde; und ins taktische Kalkül gehörte ebenso, daß Hitler sich entfernte, ehe Goebbels die primitiven antisemitischen Triebe und Leidenschaften derart stimulierte, daß die Parteiführer glaubten, ihnen sei die Entfesselung des Judenhasses befohlen worden. Hitler war immerhin auch Staatsoberhaupt und mußte sich Rückzugsmöglichkeiten offen halten, sowohl dem Ausland gegenüber als auch möglichen Kritikern innerhalb der Partei. Deren gab es in der Tat etliche, darunter Göring, aber auch Himmler und Heydrich. (Freilich waren es, wie sich wenige Tage später zeigte, nicht philanthropische Gefühle gegenüber den Juden, sondern taktische Bedenken und auch Rivalität, die Goebbels die Mißbilligung seiner Kollegen einbrachten.)

Durch die Pressekampagne vom 8. und 9. November war der Boden bereitet. Die Goebbelsrede war das Signal zum Losschlagen und zugleich Handlungsanweisung. Das Oberste Parteigericht der NSDAP, das die Ereignisse des 9. und 10. November später untersuchte, legte Göring im Februar 1939 einen Bericht vor, in dem Goebbels' Rolle und Wirkung (der bei der Münchner Veranstaltung in seiner parteiamtlichen Eigenschaft als Reichspropagandaleiter der NSDAP – nicht als Propagandaminister – agierte) fixiert sind. Er hatte mit Wissen und Billigung Hitlers die Lunte angezündet: »Am Abend des 9. November 1938 teilte der Reichspropagandaleiter Pg.Dr. Goebbels den zu einem Kameradschaftsabend im Alten Rathaus zu München versammelten Parteiführern mit, daß es in den Gauen Kurhessen und Magdeburg-Anhalt zu judenfeindlichen Kundgebungen gekommen sei, dabei seien jüdische Geschäfte zertrümmert und Synagogen in Brand gesteckt worden. Der Führer habe auf seinen Vortrag entschieden, daß derartige Demonstrationen von der Partei weder vorzubereiten noch zu organisieren seien, soweit sie spontan entstünden, sei ihnen aber auch nicht entgegenzutreten … Die mündlich gegebenen Weisungen des Reichspropagandaleiters sind wohl von sämtlichen anwesenden Parteiführern so verstanden worden, daß die Partei nach außen nicht als Urheber der Demonstrationen in Erscheinung treten, sie in Wirklichkeit aber organisieren und durchführen sollte. Sie wurden in diesem Sinne sofort – also geraume Zeit vor Durchgabe des ersten Fernschreibens – von einem großen Teil der anwesenden Parteigenossen fernmündlich an die Dienststellen ihrer Gaue weitergegeben …«[10]

Abb. 1: Polizisten und Einwohner vor den lodernden Flammen in der Synagoge in Mosbach; 10.11.1938.

Die Übermittlung zu den Gaupropagandaämtern und von diesen weiter zu den Kreisleitern und Ortsgruppenleitern der NSDAP bzw. zu den SA-Stäben im ganzen Deutschen Reich funktionierte schnell und reibungslos. Überall sprangen sie aus den Betten, um der Aufforderung zum Pogrom Folge zu leisten. Von Mitternacht bis zum Morgen währte der Schrecken, wie es ihn in Mitteleuropa seit Jahrhunderten nicht mehr gegeben hatte und wie er seit dem Zeitalter der Aufklärung als Rückfall zur Barbarei nicht mehr denkbar gewesen ist.

Die Ausführung des Pogrombefehls durch die lokalen Protagonisten des Nationalsozialismus hat in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland viele Gerichte beschäftigt. Die Ereignisse der »Reichskristallnacht« sind mit den Mitteln der Justiz rekonstruiert worden. Es gibt keine andere Station in der Geschichte des NS-Staats, die so minuziös in den Gerichtsakten dokumentiert ist wie der Judenpogrom. In der Urteilsbegründung eines Verfahrens vor dem Landgericht Wiesbaden ist nachzulesen, wie die Zerstörung der Synagoge in Rüdesheim in der Pogromnacht ins Werk gesetzt wurde: »Der Angeklagte G., Führer der SA-Standarte Niederwald mit dem Sitz in Wiesbaden, wartete in der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 im Wartesaal des Bahnhofs Wiesbaden auf die Rückkehr der Standartenfahne von der Novemberfeier in München. In seiner Begleitung waren der Angeklagte A., der Kraftfahrer der Standarte, und der Angeklagte M. als Standartenschreiber im Range eines SA-Obertruppführers. Gegen 2 Uhr morgens erhielt G. von dem Brigadeführer Kraft aus Mainz fernmündlich den Befehl, die in seinem Standartenbereich vorhandenen Synagogen zu zerstören. Dieser Befehl sei, so erklärte Kraft, von der obersten SA-Führung wegen der Ermordung des Botschaftsrats vom Rath gegeben worden. Die Aktion sei in Zivil durchzuführen. Polizei und Feuerwehr würden das Übergreifen eines etwaigen Feuers auf Wohnungen verhindern. Vollzug sei der Brigade noch am gleichen Tage bis 6 Uhr früh zu melden. G. setzte hiervon die mit ihm wartenden Angeklagten M. und A. sowie den Sturmbannführer S. … in Kenntnis, befahl, nachdem er von ihnen gehört hatte, daß in Rüdesheim eine Synagoge sei, nach Hause zu gehen, Zivil anzuziehen, sich auf dem Standartenbüro einzufinden und alsdann mit ihm nach Rüdesheim zu fahren. Alle vier trafen kurz darauf im Standartenbüro zusammen und begaben sich mit dem von A. gesteuerten Dienstkraftwagen nach Rüdesheim. Unterwegs sprach G. mit den drei anderen nochmals über den ihnen erteilten Befehl und darüber, wie er sich die Ausführung dachte. In Rüdesheim fuhr A. den Wagen an der bereits beleuchteten, in der Nähe der Synagoge befindlichen Wohnung des Hausmeisters Dries vorbei und parkte hiervon etwa 200 m entfernt gegen 4 Uhr in der Schiffergasse, einer kleinen seitlich gelegenen Straße. Hier stiegen die 4 Insassen aus, um sich zu Fuß zur Synagoge zu begeben. An einem Fenster einer beleuchteten Wohnung erblickte G. den Hausmeister Dries. Er rief ihn herunter und erklärte, was er – Dries – nun hören und sehen werde, gehe ihn nichts an, die Sache sei in Ordnung und Dries habe darüber zu schweigen. Alsdann setzten die 4 Fahrtteilnehmer ihren Weg zur Synagoge fort; dort drückten sie gemeinsam die schwere Eichentür der Synagoge mit Gewalt ein. G., M., A. und S.drangen sodann in das Innere der Synagoge, und zwar in einen durch einen Vorhang von dem eigentlichen Betraum getrennten Vorraum ein. Dort waren eine Menge Gebetbücher und sonstige Papiere vorhanden, die G., wozu er keinen Befehl hatte, durch S.und M. zum Wagen schaffen ließ, wozu diese den Weg etwa zwei- bis dreimal machen mußten. A. blieb währenddessen in unmittelbarer Nähe des Angeklagten G., der sich im Vorraum der Synagoge aufhielt. Inzwischen war, von wem ließ sich nicht feststellen, in der Synagoge ein 5-Liter-Kanister mit Benzin, der im Wagen mitgeführt worden war, ausgegossen worden. G. setzte, nachdem er ein Streichholz vergeblich zu entzünden versucht hatte, ein Stück Papier in Brand, um es in das Benzin zu werfen. In diesem Augenblick erfolgte eine heftige Detonation, eine Stichflamme schlug empor, und G. wurde mit Brandwunden in den Rahmen der Eingangstür geschleudert, wo ihn die zuschlagende Tür festklemmte, während der Mantel des einige Schritte davon entfernt stehenden Angeklagten A. von der Stichflamme erfaßt und angesengt und A. infolge des Luftdrucks durch die offene Tür nach außen geworfen worden war. Nachdem G. sich aus der Tür befreit hatte, ging er mit A. und den inzwischen vom Wagen zum Tatort zurückgekommenen Angeklagten M. und S.zum Wagen, um sich seiner Verletzungen wegen – er glaubte insbesondere Knochenbrüche erlitten zu haben – zum Arzt fahren zu lassen … Inzwischen waren mehrere Rüdesheimer Bürger, darunter die Zeugen B., R., B. und T., durch den Lärm der Explosion aufgeweckt, zur Synagoge geeilt, wo sie feststellten, daß die Synagoge voller Rauch war, die Gebetstühle schwelten und ein Vorhang sowie einige auf dem Boden herumliegende Gebetsrollen angekohlt waren. In der Synagoge fand man einen leeren Benzinkanister und ein Stück Papier mit dem Aufdruck: ›Oberste SA-Führung München‹. Der Zeuge B. löschte sodann mit Hilfe eines schnell herbeigeschafften Minimax-Handgerätes die schwelenden Teile der Gebetstühle ab. Das war innerhalb weniger Minuten geschehen. Das Synagogengebäude selbst hatte, abgesehen von einer offenbar durch die Explosion zersprungenen Fensterscheibe, keine Beschädigungen erlitten … Die Ortspolizeibehörde in Rüdesheim hatte alsbald nach dem Brand der Synagoge, jedenfalls aber noch vor den am Nachmittag einsetzenden weiteren Zerstörungshandlungen, von ihrer vorgesetzten Dienststelle durch Funkspruch den Befehl erhalten, die Ausschreitungen gegen jüdische Kultstätten zu dulden. Am nächsten Morgen erstattete sie dennoch der Staatsanwaltschaft in Wiesbaden Anzeige wegen Brandstiftung gegen unbekannt, erhielt aber hierauf keinen sachlichen Bescheid, sondern lediglich ein kurzes Schreiben der Staatsanwaltschaft, in dem diese ihrem Mißfallen darüber Ausdruck gab, daß die Gemeinde Rüdesheim als einzige über den Synagogenbrand Anzeige erstattet habe.«[11]

Abb. 2: Kontrolliertes Abbrennen: Feuerwehrmänner halten das Feuer in der Hanauer Synagoge unter »Kontrolle«, damit es nicht auf die benachbarten Privathäuser überspringt.

Mit dem tölpelhaften Brandstiftungsversuch hatte es freilich sein Bewenden nicht. Am folgenden Tag wurde die Rüdesheimer Synagoge zerstört, und das Plündern und die Mißhandlung jüdischer Bürger fanden statt wie überall.

In Düsseldorf spielte sich nach dem Bericht des Rabbiners Dr. Max Eschelbacher folgendes ab. Gegen Mitternacht kam das Ehepaar von einem Besuch bei Freunden nach Hause zurück: »Kaum war ich da, als das Telefon läutete: Eine Stimme, die vor Entsetzen bebte, schrie: ›Herr Doktor, sie zertrümmern das Gemeindehaus und schlagen alles kurz und klein, sie schlagen die Menschen, wir hören ihr Schreien bis hierher.‹ Es war Frau Blumenthal, die im Nachbarhause wohnte. Ich dachte in das Gemeindehaus zu gehen, obgleich ich dort nichts helfen konnte. Aber fast im gleichen Augenblick läutete es heftig an der Haustüre. Ich löschte die Lichter aus und sah hinaus. Der Platz vor dem Hause war schwarz von SA-Leuten. Im Augenblick waren sie oben und hatten die Flurtüre eingedrückt. Ich konnte nur sehen, daß das Treppenhaus voll von ihnen war, von Gemeinen und allerhand Vorgesetzten, kenntlich an ihren Mützen und Aufschlägen. Sie drangen in die Wohnung unter dem Chorus: ›Rache für Paris! Nieder mit den Juden!‹ Sie zogen aus Beuteln Holzhämmer heraus, und im nächsten Augenblick krachten die zerschlagenen Möbel und klirrten die Scheiben der Schränke und der Fenster. Auf mich drangen die Kerle mit geballten Fäusten ein, einer packte mich und schrie mich an, ich solle herunterkommen. Ich war überzeugt, daß ich totgeschlagen werde, ging ins Schlafzimmer, legte Uhr, Portemonnaie und Schlüssel ab und nahm Abschied von Berta. Sie sagte nur: Chasak! (Sei stark!)

Wie ich die Treppe hinunter gekommen bin, weiß ich selber nicht. Man ist in solchen Augenblicken glücklicherweise so benommen, daß man kaum bemerkt, was um einen vorgeht. Daher rührt die Unerschrockenheit, die man in derartigen Augenblicken zu haben scheint. Wäre man mehr bei Bewußtsein, dann hätte man auch mehr Angst. Unten war die Straße voll von SA-Leuten. Es mögen im Ganzen, mit denen im Hause, 50–60 Mann gewesen sein. Ich wurde mit dem Rufe empfangen: ›Jetzt predige mal!‹ Ich fing an, vom Tode des Herrn vom Rath zu sprechen, daß seine Ermordung ein Unglück mehr für uns, als für das deutsche Volk sei, daß wir keine Schuld an seinem Tode tragen … Um die Ecke, in der Stromstraße, sah ich die Straße bedeckt mit Büchern, die aus meinem Fenster geworfen worden waren, mit Papieren, Akten, Briefen. Zertrümmert lag auf der Straße meine Schreibmaschine. Während sich das alles abspielte, waren die SA-Leute bei Wertheimers in der Etage unter uns eingedrungen, hatten dort sehr viel zerstört, Herrn Wertheimer und seine Frau aus dem Bett geholt und heruntergebracht. Ich selber wurde von einem SA-Mann gepackt und in großem Bogen über die Straße an das Haus geschleudert. Ein Nachbar, der Augenzeuge war, sagte mir nachher, das sei mehrmals geschehen. Ich wurde dann in den Hausgang geworfen und zwischen der Wand und dem Lift eingesperrt. Dann kam der Kreisleiter und sagte: ›Ich nehme Sie in Schutzhaft.‹ Nun begann der Marsch zum Polizeipräsidium. Ein Trupp SA-Leute zog vor uns. Dann kam ich, eskortiert von zweien. Dann wieder ein Trupp SA-Leute, sodann Herr Wertheimer, in gleicher Weise geleitet, dann, durch einen weiteren Trupp SA-Leute von uns getrennt, Frau Wertheimer im Pyjama und dann zum Schluß wieder eine Gruppe SA-Leute. Auf dem ganzen Weg sangen sie im Sprechchor: ›Rache für Paris! Nieder mit den Juden!‹ Einer sagte mir: ›Jetzt könnt ihr Laubhüttenfest feiern.‹ Passanten, die uns begegneten, stimmten auch ein: ›Rache für Paris! Nieder mit den Juden!‹«

Zwölf Tage blieb der Rabbiner in Haft, am 22. November wurde er entlassen, erst jetzt erfuhr er, was sich im einzelnen abgespielt hatte: »Es hatte viele Tote gegeben. Was sich in der Nacht abgespielt hatte, war ein Pogrom gewesen. Paul Marcus, der Inhaber des Café Karema, flüchtete, als sein Restaurant vollkommen zerstört war. Er ist in der Nacht erschossen worden und wurde am frühen Morgen vor der Wohnung von Dr. Max Loewenberg, am Martin-Luther-Platz, tot aufgefunden. In Hilden sind Frau Isidor Willner und ihr Sohn Ernst erstochen worden. Ferner sind dort Carl Herz und Nathan Mayer entweder erstochen oder erschossen worden. Der 68jährige Dr. Sommer in Hilden, ein Mann, der in Mischehe lebte und sich nie um Jüdisches bekümmert hatte, ging, als (s)ein Haus geplündert und er selber schwer mißhandelt worden war, mit seiner Frau und ihrem alten, ebenfalls arischen Mädchen in den Garten. Dort haben sich alle drei vergiftet. Die Leichen von Marcus, Herz und Mayer sowie von Frau Willner und Ernst wurden zunächst beschlagnahmt. Berta wandte alle ihre Energie an, um bei der Gestapo die Freigabe für die Beerdigung zu erwirken. Sie wurde endlich bewilligt. Die Leichen kamen von der Polizei in verschlossenen Särgen an. Sally Rosenbusch sprach die Gebete, ich war ja im Gefängnis. Kein Jude sonst durfte an diesem späten Abend des 15. November, beinahe acht Tage nach ihrer Ermordung, zugegen sein. Dafür waren mehrere Beamte der Gestapo da. Keine Untersuchung wegen Mordes ist eingeleitet worden. Noch zwei andere Tote hat die Nacht des zehnten November gefordert, Stefan Goldschmidt und Lewkowitz, beide in den Siebzigern. Ob auch sie erschlagen worden sind oder ob sie durch den Schrecken einen Herzschlag bekommen haben, konnte ich nicht erfahren … Mein erster Weg führte mich zur Synagoge. Ein hoher Bretterzaun umgab sie, die Scheiben waren geborsten, die Kuppel noch auf dem Dach, aber ausgebrannt, die Sparren ragten zum Himmel empor. In der Pogromnacht war eine Bande dort erschienen, einige sollen Ärzte von den Städtischen Krankenanstalten, einige Landgerichtsräte gewesen sein. Aus der Flora-Apotheke am Schadowplatz waren Mengen von Benzin herbeigeschafft worden, von anderen Orten Teer. Die Thorarollen wurden aus dem Aron Hakkodesch (Thora-Schrein) geholt und im Hof angezündet, wobei die Mordbrenner um sie herumtanzten, zum Teil in den Ornaten der Rabbiner und Chasanim (Vorbeter). Dann wurde alles Holz, insbesondere der Dachstuhl und die Bänke, mit Benzin und Teer bestrichen und angezündet. Bald brannte der Dachstuhl lichterloh. So ist unsere Synagoge verbrannt worden. Andere Synagogen sind gesprengt worden. Die Leichenhalle auf unserem alten Friedhof ist zerstört worden.«

Rabbiner Eschelbacher war überzeugt, daß der Pogrom Ergebnis minuziöser Planung gewesen war: »Die Plünderungen, Brandstiftungen, Morde, Verhaftungen, Mißhandlungen erfolgten nach einem genau ausgearbeiteten Plan. Die Banden der Mordbrenner waren vorher schon bis ins einzelne bestimmt. Herr vom Rath ist am späten Nachmittag des 9. November seinen Wunden erlegen. Mord und Zerstörung setzten um Mitternacht ein. Die Anweisungen zum Pogrom sind nach sorgfältiger Vorbereitung durch Funkspruch gegeben worden.«[12]

Detailliert waren auch die Regieanweisungen für die Berichterstattung am Tag nach der schrecklichen Nacht. Mit einer Meldung des Deutschen Nachrichten Büros wurde die amtliche Version verbreitet. Sie lautete: »DNB Berlin, 10. November. Nach Bekanntwerden des Ablebens des durch feige jüdische Mörderhand niedergestreckten deutschen Diplomaten Parteigenossen vom Rath haben sich im ganzen Reich spontane judenfeindliche Kundgebungen entwickelt. Die tiefste Empörung des deutschen Volkes machte sich auch vielfach in starken antijüdischen Aktionen Luft.« Dazu lieferte das Propagandaministerium in der Pressekonferenz am 10. November Sprachregelung und Direktiven zur Placierung und Aufmachung der Nachricht für den 11. November: »Im Anschluß an die heute morgen ausgegebene DNB-Meldung können eigene Berichte gebracht werden. Hier und dort seien Fensterscheiben zertrümmert worden, Synagogen hätten sich selbst entzündet oder seien sonstwie in Flammen aufgegangen. Die Berichte sollen nicht allzu groß aufgemacht werden, keine Schlagzeilen auf der ersten Seite. Vorläufig keine Bilder bringen. Sammelmeldungen aus dem Reich sollen nicht zusammengestellt werden, aber es könne berichtet werden, daß auch im Reich ähnliche Aktionen durchgeführt worden seien. Einzeldarstellungen darüber sind zu vermeiden. Über örtliche Vorgänge könne ausführlicher berichtet werden. Dies alles nur auf der zweiten oder dritten Seite. Wenn Kommentare für nötig befunden würden, so sollen sie nur kurz sein, und etwa sagen, daß eine beträchtliche begreifliche Empörung der Bevölkerung eine spontane Antwort auf die Ermordung des Gesandtschaftsrates gegeben habe.«[13]

Das wurde landauf, landab getreulich befolgt, und so las man im Trierer Nationalblatt: »Als die Nachricht vom Tode des der jüdischen Mörderhand zum Opfer gefallenen Botschaftsrats vom Rath in Trier bekannt wurde, hat sich die Erregung der Bevölkerung, die schon vorher groß war, noch mehr gesteigert. Überall sah man in der Nacht zum Donnerstag Gruppen von Menschen zusammenstehen und die Straßen durchwandern, die in höchster Erregung nicht nur die Tragik des Sterbens eines jungen deutschen Menschen besprachen, die vor allem auch mit dem echten Volksinstinkt nicht allein den Mörder selbst für die Tat verantwortlich machten, sondern in der rassischen Zugehörigkeit eines Individuums die eigentliche Ursache des Meuchelmordes erblickten … So ist es denn auch in Trier und überall im Trierer Lande im Laufe der Nacht zum Donnerstag und in den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages zu spontanen Kundgebungen gegen Juden gekommen, die zum Teil Zerstörungen am jüdischen Besitz nach sich zogen. In Trier selbst wurden die Fensterscheiben jüdischer Geschäfte eingeschlagen, die Auslagen durcheinandergeworfen und auch die Einrichtungen zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen.«[14]

Über die Ereignisse in Nürnberg und Fürth, die dem damaligen genius loci der Stadt der Reichsparteitage und der Residenz des berüchtigten Chef-Antisemiten der NSDAP und fränkischen Gauleiters Julius Streicher entsprachen – mindestens 26 Menschen waren ums Leben gekommen, und die SA hatte in außergewöhnlichem Maße geplündert – , war im Fränkischen Kurier zu lesen: »Die Nachricht von dem Tode des deutschen Gesandtschaftsrates vom Rath, der den Kugeln eines jüdischen Verbrechers zum Opfer fiel, löste in Nürnberg und Fürth, wie im ganzen Reiche, die stärkste Erregung der gesamten Bevölkerung aus. Diese Empörung steigerte sich im Laufe des Abends und der Nacht zu Aktionen gegen die in Nürnberg und Fürth wohnenden Juden. Die Synagoge in der Essenweinstraße in Nürnberg und die Synagoge in Fürth wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Brand gesteckt. Die beiden Synagogen sind im Innern völlig ausgebrannt; die sofort herbeigeeilte Feuerwehr verhinderte jede Ausdehnung des Brandes. Die Judengeschäfte wurden demoliert, die Scheiben wurden eingeschlagen und der Inhalt der Läden wurde durcheinandergeworfen. Zu Plünderungen ist es nirgends gekommen. Noch jetzt liegen die Waren zerstreut in den jüdischen Geschäften.«[15]

Das Göttinger Tageblatt berichtete mit mehr Energie und Engagement: »Zu stark traf uns der Schlag des internationalen Judentums, als daß wir darauf mit Worten allein hätten reagieren können. Eine seit Jahrzehnten aufgespeicherte Wut gegen das Judentum brach sich Bahn, für die sich die Juden bei ihrem Rassegenossen Grünspan, bei dessen geistigen oder tatsächlichen Lenkern und bei sich selbst bedanken können … Dabei ist mit den Juden selbst glimpflich verfahren worden. Es ist lediglich demonstrativ vor Augen geführt worden, welchen Grad der Zorn des deutschen Volkes erreicht hat, ohne daß dabei Juden an Leib und Seele Schaden erlitten haben … Wir brauchen in Göttingen nicht zu verschweigen, was sich in der Nacht zum 10. November zugetragen hat. Wer dafür kein Verständnis aufbringt, ist unfähig, die Stimme des Volkes zu verstehen. Wir haben gesehen, daß der gelbe Tempel des rachsüchtigen Judengottes in der Oberen Maschstraße in Flammen aufgegangen ist und daß die Fensterscheiben einiger noch in jüdischen Händen befindlicher Geschäfte gestern morgen nicht mehr vorhanden waren. Die Sicherheitsbehörden haben dafür gesorgt, daß es bei diesen Demonstrationen des Volkszorns blieb.«[16]

Mächtig ins Zeug legte sich auch der Redakteur der Hohenzollerischen Blätter, der über die Ereignisse in Hechingen berichtete: »Das Bekanntwerden des Ablebens des durch feige jüdische Mörderhand niedergestreckten deutschen Diplomaten, Parteigenossen vom Rath, hat, wie im ganzen Reich, so auch in unserer Stadt tiefste Empörung und gerechten Zorn des Volkes ausgelöst. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag sammelten sich in der Goldschmiedestraße vor der Synagoge empörte Volksgenossen, die in durchaus verständlicher und berechtigter Erregung diese jüdische Kultstätte zum Zielpunkt ihres Vergeltungswillens genommen hatten. Binnen kürzester Zeit waren die Türen erbrochen und die gesamten Einrichtungsgegenstände zerstört. In ihrem kaum zu überbietenden Zorn machten die Volksgenossen derart ›ganze Arbeit‹, daß an eine Wiederherstellung der Innenausstattung für den bisherigen Zweck nicht mehr gedacht werden kann. Das im Jahre 1775 erbaute Haus, welches seit seinem Bestehen den Juden als religiöser Versammlungsraum diente, gleicht innen einem Trümmerhaufen. Auch sämtliche Fenster und Türen sind zerschlagen. Die schon in den frühen Morgenstunden des Donnerstags zur Goldschmiedestraße strömende Einwohnerschaft diskutierte erregt über den gemeinen Meuchelmord an einem hoffnungsvollen jungen Deutschen und gab unverhohlen ihrer Befriedigung über die empfindliche Vergeltung des heimtückischen Schurkenstreiches Ausdruck. Mit Abscheu spricht jedermann von dem jüdischen Pack, das nun auch hier in Hechingen die Faust des Volkes zu spüren bekam. Möge dieses Beispiel der Judenschaft zeigen, daß Deutschland nicht länger mit sich spielen läßt und seine Feinde dort zu treffen weiß, wo es sie am meisten schmerzt. – Überflüssig zu sagen, daß von Ausschreitungen oder gar Plünderungen nirgends etwas bemerkt werden konnte. Wer Zeuge der antijüdischen Aktionen war, mußte sich vielmehr über die Disziplin, die von der Volksmenge trotz der Empörung über die jüdische Mordtat gehalten wurde, wundern.«[17]

Über die »gewaltige Empörung gegen das Judentum in München« berichtete der Münchner Beobachter, das lokale Beiblatt des Völkischen Beobachters auf Seite 13: »Das hat der 10. November in München wie im ganzen Reich klar erkennen lassen! Eine ausgebrannte Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße, eingeworfene Schaufenster in zahlreichen jüdischen Geschäften der Neuhauser, Wein- und Theatinerstraße, im Tal, Rosenthal, am Stachus und Lenbachplatz – um nur einige zu nennen – sowie eine größere Zahl von in Schutzhaft genommenen Juden sind zunächst nur ein kleiner Denkzettel, durch den sich die geradezu bewundernswerte Langmut des deutschen Volkes einmal Luft gemacht hat.«[18]

In der Norddeutschen Ausgabe des Völkischen Beobachters konnte man die amtliche Version dessen, was in der Reichshauptstadt Berlin geschehen war, nachlesen: »Im ganzen Berliner Westen, wie überall auch sonst, wo die Juden sich noch in der Reichshauptstadt breitmachten, ist kein Schaufenster eines jüdischen Geschäftes heilgeblieben. Zorn und Wut der Berliner, die trotz allem größte Disziplin bewahrten, hielten sich doch in bestimmten Grenzen, so daß Ausschreitungen vermieden und keinem einzigen Juden auch nur ein Haar gekrümmt wurde. Die in den zum Teil allzu prächtig ausgestatteten Fenstern feilgebotenen Waren blieben unberührt, höchstens daß hier und da der eine oder andere Gegenstand durch einen Steinwurf oder eine herabfallende Scherbe beschädigt wurde … Die drei Berliner Synagogen sind in Brand geraten … In allen Straßen Berlins, in den Städten der Mark, überall wo Juden wohnen und ›arbeiten‹, bietet sich den Passanten das gleiche Bild: in geräumten Auslagen und Schaukästen gähnt die Leere, nirgendwo ist ein Jude zu sehen. Nur hier und da sieht man hinter den teilweise verriegelten und durch Gitter geschützten Eingängen einen Sohn Israels bei Aufräumungsarbeiten. Die Bevölkerung verhält sich heute absolut ruhig, jeder geht seiner Beschäftigung nach und nimmt von den zertrümmerten Schaufenstern nur im Vorübergehen – allerdings mit nicht unverständlicher Freude und Genugtuung – gebührend Kenntnis.«[19]

Weitere Beispiele des verordneten Zynismus in der Presse ließen sich beliebig aneinanderreihen. Gegenüber den Beteuerungen, wie spontan der Volkszorn gewesen, wie diszipliniert sich die Erzürnten verhalten hätten, daß nichts geplündert, daß den Juden ja kaum ein Haar gekrümmt worden sei, steht die Bilanz, die die Exponenten des NS-Regimes unter Görings Vorsitz am 12. November 1938 aufmachten. Heydrich, der Gestapo-Chef, trug bei der Sitzung, an der Vertreter aller Reichsministerien und anderer Stellen teilnahmen und bei der das weitere Vorgehen gegen die Juden besprochen wurde, Zahlen vor: 7500 zerstörte Geschäfte mit einem vorläufig geschätzten Gesamtschaden an Sachen, Inventar und Waren von mehreren hundert Millionen Reichsmark. Ein Versicherungsexperte berichtete dann über den Schaden, der durch Diebstahl und Plünderung entstanden war; er illustrierte den Sachverhalt am Beispiel des Juweliergeschäfts Margraf Unter den Linden in Berlin, das vollkommen ausgeplündert worden war und einen Schaden in Höhe von 1,7 Millionen Mark bei der Versicherungsgesellschaft geltend machte.

Göring befahl Riesenrazzien, um die Juwelen wieder herbeizuschaffen. Kurt Daluege, SS-General und Chef der Ordnungspolizei, sagte, das sei schon angeordnet und 150 Verhaftete gebe es auch schon. Heydrich, der Chef der politischen und der Kriminalpolizei, fügte hinzu, im ganzen Reich sei in rund 800 Fällen geplündert worden, mehrere hundert Plünderer seien aber bereits verhaftet. Angesichts der Größenordnung des Sachschadens entfuhr Göring die Bemerkung, ihm wäre es lieber gewesen, man hätte 200 Juden erschlagen, anstatt solche Werte zu vernichten. Heydrich warf ein, es habe 35 Tote bei der Aktion gegeben – das war aber nur ein geringer Teil der tatsächlichen Todesopfer des Pogroms, zu denen die Selbstmorde und die an den Folgen der Mißhandlung später Gestorbenen ja auch gerechnet werden müssen.

Abb. 3: Brennende Berliner Synagoge am 10.11.1938.

Göring war aber nur über die ökonomischen Konsequenzen des von Goebbels entfachten »Volkszorns« empört, denn die mit so großer Zerstörungslust angerichteten Schäden trafen teilweise gar nicht die Juden. Die zerschlagenen Scheiben der jüdischen Geschäfte im Wert von ca. 6 bis 10 Millionen Reichsmark mußten durch die Versicherungen den Hausbesitzern, die zum größten Teil nicht jüdisch waren, ersetzt werden. Das setzte der Versicherungsexperte Hilgard den Herren auseinander, und auf die dümmliche Bemerkung Goebbels', der Jude müsse den Schaden bezahlen, tobte Göring los und meinte, das habe doch keinen Sinn, weil Deutschland keine Rohstoffe habe und das ausländische Glas gegen Devisen kaufen müsse. Schaufensterglas wurde ausschließlich in Belgien produziert, und eine halbe Jahresproduktion der gesamten belgischen Glasindustrie hatten die Helden der Pogromnacht in wenigen Stunden zerschlagen.[20]