Protest und Menschlichkeit. Die Widerstandsgruppe "Onkel Emil" im Nationalsozialismus E-Book

Wolfgang Benz

18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

1938 beschlossen die Journalistin Ruth Andreas-Friedrich und der Dirigent Leo Borchard, gemeinsam mit Gleichgesinnten Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Ihre geheime "Clique" existierte in Berlin bis zu Borchards Tod 1945 und wurde später unter dem Namen "Onkel Emil" bekannt. Die Gruppe versorgte politisch Verfolgte und insbesondere untergetauchte Juden mit Lebensmitteln, Quartier und Papieren. Der Historiker Wolfgang Benz beschreibt vor dem Hintergrund der Judenverfolgung im "Dritten Reich", welche Möglichkeiten es gab, Verfolgten und Bedrohten zu helfen. Vor allem aber erzählt er die bewegende Geschichte einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich unter Lebensgefahr für andere einsetzte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 298

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Wolfgang Benz

Protest und Menschlichkeit

Die Widerstandsgruppe »Onkel Emil« im Nationalsozialismus

Mit 26 Abbildungen

Reclam

2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: zero-media.net

Coverabbildung: Foto Leo Borchard: Ullstein Bild; Foto Ruth Andreas-Friedrich: Privatbesitz: Repro: Gedenkstätte deutscher Widerstand; Foto Wasserturm: Heimatverein Steglitz e. V.

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2020

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN 978-3-15-961670-4

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011258-8

www.reclam.de

Inhalt

Vorwort

Dieses Buch soll an einen einzigartigen Freundeskreis erinnern, der in Berlin unter nationalsozialistischer Diktatur Hilfe für verfolgte Juden und damit Widerstand gegen das Unrechtsregime leistete. Die Gruppe war ab 1938 aktiv. Den unmittelbaren Anlass dazu gaben die Novemberpogrome, als Juden Schutz und Hilfe bei Freunden suchten, aber nur in seltenen Fällen fanden. Die Journalistin Ruth Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth, eine impulsive, tatkräftige, lebenslustige Frau Ende dreißig, war Mittelpunkt eines Kreises von Menschen, die sich für ihre jüdischen Kollegen und Freunde verantwortlich fühlten, aus selbstverständlicher Humanität und tiefer Abneigung gegen Adolf HitlerHitler, Adolf, dessen Partei und das Regime. Leo BorchardBorchard, Leo, Ruths Lebensgefährte, war als Dirigent der Berliner Philharmoniker die prominente und angesichts seines Todes im Sommer 1945 auch die tragische Figur des Kreises, der sich »Clique« nannte und unter dem wenig martialischen Nom de Guerre »Onkel Emil« in die Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus einging.

Die Gruppe, der am Ende etwa 20 Frauen und Männer angehörten, agierte nicht mit den Ritualen von Verschwörern, eher mit jugendbewegter Lust am Abenteuer. Die Hilfe für Juden wurde auf freundschaftlicher Augenhöhe geleistet, das unterscheidet die Clique von anderen »Unbesungenen Helden«, deren Attitüde oft herablassend und patriarchalisch blieb. Das gleichberechtigte Miteinander von Juden und Nichtjuden macht die Gruppe beispiellos in der Geschichte des Widerstands gegen HitlerHitler, Adolf. Als bürgerliche Intellektuelle lebten sie im Einklang mit bedrohten Juden und gefährdeten Deserteuren ihre Abneigung gegen den Nationalsozialismus. Es gab keine weltanschaulichen Prämissen und daraus folgende Abgrenzungen. Den Freunden fehlte die Berührungsangst vor der Arbeiterbewegung und vor Kommunisten. Stärker als ideologische Positionen war das emotionale, ja, bisweilen sentimentale Bekenntnis zu bürgerlichen, liberalen und demokratischen Werten und Verhaltensweisen. Die unkonventionelle Selbstsicht kam auch in der Eigenbezeichnung »Clique« zum Ausdruck. Ihr Selbstverständnis bedeutete zunächst Parteinahme und Freundschaft für die Gegner sowie Verfolgten des Regimes. Erst daraus wurde politischer Widerstand.

Der bescheidene und längst verblasste Ruhm der Gruppe wurde durch die Veröffentlichung von Ruth Andreas-FriedrichsAndreas-Friedrich, Ruth Tagebuch begründet, das unter dem Titel Der Schattenmann die Zeit 1938 bis 1945 beschreibt. Es erschien gleich nach dem Krieg und wurde später im Buch Schauplatz Berlin für die Jahre 1945 bis 1948 fortgesetzt. Die Tagebuchaufzeichnungen stellen die früheste und praktisch die einzige authentische Quelle zu den Aktivitäten dieser Widerstandsgruppe dar. Zuerst war das Buch in den USA mit dem Titel Berlin underground erschienen, auf Deutsch hieß es dann Der Schattenmann, obwohl es nach dem Willen der Autorin Nein hätte heißen sollen, um der Welt zu zeigen, dass es in Deutschland nicht nur Hitlerbegeisterte und Duckmäuser gab. Karin FriedrichFriedrich, Karin, Ruths Tochter und jugendliche Akteurin im Kreis der Freunde, hat ein halbes Jahrhundert später mit ihrem Buch Zeitfunken (2000) das Wissen um »Onkel Emil« erweitert. In seiner großen Biographie über Leo BorchardBorchard, Leo, Der Dirigent, der nicht mitspielte (2017), nahm zuletzt Mathias SträßnerSträßner, Mathias behutsame Korrekturen an dem Geschichtsbild vor, das Ruth Andreas-Friedrich in ihrem Kultbuch stilisiert hatte.

Das Wirken der Gruppe, ihre Verbindungen zum Widerstand der »Roten Kapelle«, des »Kreisauer Kreises« und zu kommunistischen Gruppen sind Gegenstand dieses Buches. Dem historischen Kontext – der Diskriminierung, Entrechtung und mörderischen Verfolgung der Juden unter nationalsozialistischer Ideologie, den Möglichkeiten und Grenzen der Hilfe und den Schwierigkeiten, ab 1942 im Untergrund zu überleben – sind die einleitenden Kapitel gewidmet, ohne deren Kenntnis die Anstrengungen der Clique kaum zu verstehen und gar nicht zu würdigen sind.

Ruth Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth hat den meisten Akteuren in ihrem Tagebuch Pseudonyme gegeben, die auch in allen späteren Veröffentlichungen beibehalten wurden. Das hatte wohl literarische Gründe, aber ihr waren auch und vor allem der Nimbus Leo BorchardsBorchard, Leo und ihre eigene Rolle als dessen Gefährtin und Vertraute wichtig. Aus diesem Grund wurden die Freunde durch Tarnnamen der Realität entrückt, einige blieben zwar nicht namenlos, aber trotzdem anonym und nicht greifbar, da ihre Pseudonyme sich nicht identifizieren ließen.

Allen Mitgliedern der Gruppe gerecht zu werden, und zwar nicht nur in der kurzen Ära ihres Wirkens im Widerstand, ist ein Anliegen des Buches. Die Lebenswege und beruflichen Karrieren nach 1945 habe ich, so weit irgend möglich, bis zum Ende verfolgt. Auch das soll die Darstellung von jenen historischen Arbeiten unterscheiden, die ihren Gegenstand nur bis zu dessen Höhepunkt – in unserem Fall wäre das der Untergang des NS-Regimes – verfolgen, um daraufhin nach dem Motto der Brüder Grimm »und wenn sie nicht gestorben sind ...« den Schlusspunkt zu setzen. Natürlich ist es nicht in allen Fällen gelungen, von den Beteiligten die biographischen Details vollständig zu ermitteln, um ihre Motive verständlich zu machen und ihre Nachkriegskarrieren nachzuzeichnen.

Weil die Tätigkeit und die Erfolge der Gruppe den Nationalsozialisten verborgen blieben, gibt es weder Ermittlungsakten, Protokolle oder Gerichtsverfahren noch sonstige amtliche Dokumente wie bei den weniger erfolgreichen Widerstandsgruppen, die der Gestapo und der Justiz des Unrechtsstaates zum Opfer fielen. Die Quellenlage ist damit äußerst bescheiden. Das Bild der Gruppe wie ihrer Mitglieder musste in mühsamer Puzzlearbeit zusammengesetzt werden. Dabei habe ich vielfältige Unterstützung in Anspruch genommen. Sehr hilfreich war wieder einmal die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin in Gestalt der Historikerinnen Beate KosmalaKosmala, Beate, Claudia SchoppmannSchoppmann, Claudia und Martina VoigtVoigt, Martina, die mir als Expertinnen für »Stille Helden« kompetent und freundlich zu Hilfe kamen, wenn meine Recherchen am Ende schienen. Barbara SchiebSchieb, Barbara hat mir darüber hinaus Einblick in Archivunterlagen zum Komplex »Onkel Emil« gewährt und Fotos bereitgestellt. Dafür danke ich ihr besonders herzlich. Die Forschungen Matthias SträßnersSträßner, Mathias über Leo BorchardBorchard, Leo, für die er den Nachlass der Schwester des Dirigenten Margarita von KudriavtzeffKudriavtzeff, Margarita von erschloss und auswertete, brachten mir wertvolle Einsichten und Erkenntnisse zum Thema »Onkel Emil«. Geschrieben habe ich das Buch in dankbarer Erinnerung an freundschaftliche Begegnungen mit der warmherzigen, immer jugendlichen und begeisterungsfähigen Karin FriedrichFriedrich, Karin. Sie haben lange bevor die Idee entstand, das Buch zu schreiben, stattgefunden.

Zu danken ist den Mitarbeitern der Hochschularchive der Freien Universität Berlin und der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie ganz besonders der Bibliothekarin des Zentrums für Antisemitismusforschung Irmela RoschmannRoschmann, Irmela, die auch die entlegensten Bücher und Zeitschriften beschaffte. Matthias Mann, Bibliothekar in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, hat sich einmal mehr als hilfreich erwiesen. Meine Mitarbeiterin Christine Eberle hat wie immer erheblichen Anteil am Gelingen des Projektes »Onkel Emil«, sowohl durch virtuose Recherchen als auch durch die hingebungsvolle Betreuung des Manuskriptes. Ihr danke ich wieder einmal sehr herzlich, nicht minder dem Reclam Verlag für die ausgezeichnete Betreuung.

Solidarität und Hilfe im November 1938

Am 9. November 1938 brachen Zivilisation und Kultur, bürgerlicher Anstand und gesellschaftliche Ordnung in Deutschland zusammen. Das nationalsozialistische Regime, im sechsten Jahr an der Macht, hatte nicht nur die Judenfeindschaft zur Staatsdoktrin erhoben, sondern auch ein »Recht des Stärkeren« zur Unterdrückung anderer Nationen propagiert. HitlerHitler, Adolf plante einen Eroberungs- und Vernichtungskrieg, der am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen begann. Er endete erst im Mai 1945, als Europa in Trümmern lag. Mehr als fünfzig Millionen Menschen waren in dieser Zeit, als Soldaten, als Zivilisten, als unschuldig Verfolgte, Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft geworden. Mindestens sechs Millionen Juden wurden im Holocaust Opfer des nationalsozialistischen Rassenwahns.

Am 9. November 1938 begann die Ära der offenen Gewalt mit der Inszenierung der »Reichskristallnacht«. Juden wurden zur Jagd freigegeben, deutsche Bürger wurden aufgrund ihrer Herkunft und ihres Glaubens öffentlich gedemütigt und misshandelt, ihr Eigentum wurde geplündert und ihre Existenz zerstört. Anlass des staatlich angeordneten Pogroms war das Revolverattentat des 17-jährigen Herschel GrynszpanGrynszpan, Herschel auf den jungen Diplomaten Ernst vom RathRath, Ernst vom in der Deutschen Botschaft in Paris. Der junge Jude hatte mit seiner Tat protestieren wollen gegen die Vertreibung der in Deutschland lebenden Juden polnischer Nationalität. Die NS-Propaganda nutzte die Tage bis zum Tod des Opfers zu einer Kampagne, um den »Volkszorn« gegen die Juden anzufachen.

In Berlin ist die Journalistin Ruth Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth Zeugin der Pogromstimmung. Weil sie jüdische Freunde hat und sich mit ihnen solidarisch fühlt, bleibt sie keine unbeteiligte Zuschauerin. Ruth ist 37 Jahre alt, schreibt für eine Frauenzeitschrift und arbeitet im Lektorat des Ullstein-Verlags. Sie hat eine Tochter aus ihrer geschiedenen Ehe und wohnt seit Ende 1933 in Berlin-Steglitz. Im Haus Hünensteig 6 leben Mutter und Tochter in einer Wohnung im zweiten Stock, im dritten Stock wohnt der Dirigent Leo BorchardBorchard, Leo. Seit 1931 sind Ruth und Leo ein Paar. Äußerst diskret führen sie ihr gemeinsames Leben, auch das 14-jährige Mädchen Karin weiß lange nicht, wie eng das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und dem »Onkel Lo« ist. Sie sagen nach alter französischer Mode nicht einmal »du« zueinander.

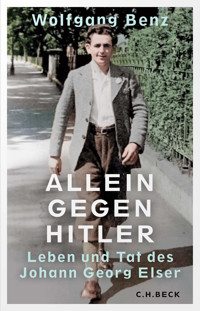

Leo BorchardBorchard, Leo in den 1930er Jahren

Mitten in Steglitz, einer Nazi-Hochburg, bildet das Haus am Hünensteig eine Gesinnungsgemeinschaft von Hitlergegnern, die auch die Schülerin Karin mit einschließt. Sie kommt eines Tages nach Ostern 1934 aus der Schule und berichtet, dort habe sie, damals neun Jahre alt, mit den anderen Kindern auf dem Schulhof antreten und beim Hissen der Fahne »Heil Hitler« rufen müssen. Karin erzählte der Mutter, außerdem hätten sie »Judas streck dich« geschrien. So hatte Karin die Anweisung zumindest verstanden. Ihre Mutter erkennt mit Entsetzen, dass die Neunjährige in der Schule zur Judenfeindschaft abgerichtet werden soll. Sie weiß auch, dass Karin den Vernichtungsruf »Juda verrecke« hätte brüllen sollen, aber in kindlicher Unschuld nur den Judas aus der Bibel und das Märchen der Brüder Grimm mit dem wundertätigen Esel kannte und sich daraus die seltsame Parole zusammenreimte. Ruth weiht die Tochter in das Geheimnis der Hausgemeinschaft ein. Sie zieht das Kind an sich und sagt: »Ich muss dir jetzt etwas verraten. Darüber darfst du mit niemandem reden. Das ist unser Geheimnis. Wir können den HitlerHitler, Adolf nicht leiden. Er ist gemein zu unseren Freunden. Aber behalt das für dich.«1

Ruth Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth nimmt am 9. November 1938 nicht nur emotionalen Anteil am Schicksal ihrer jüdischen Freunde. Sie begnügt sich nicht mit innerem Abscheu und der Verständigung über ihre Abneigung gegen das Hitler-Regime im Kreis Gleichgesinnter. Nein, sie engagiert sich und hilft, als sie in das Geschehen einbezogen wird. Die Journalistin wird außerdem zur Chronistin der Judenverfolgung, weil sie seit dem Herbst 1938 die Not der Juden protokolliert. Ihre zum »Tagebuch« stilisierten Aufzeichnungen gehören zu den frühesten literarischen Zeugnissen des nationalsozialistischen Alltags aus der Perspektive des Widerstands.

Unter dem Datum 10. November 1938 ist dort zu lesen: »Um sieben Uhr früh läutet es. Achtmal – neunmal – zehnmal hintereinander. Als schlüge jemand auf dem Klingelknopf einen Trommelsturm. Vor der Tür steht Dr. Weißmann, der Rechtsanwalt. ›Verstecken Sie mich, sie sind hinter mir her!‹ keucht er. Ich starre ihn an. ›Wer? Was? Ich verstehe nicht.‹ – ›Machen Sie wenigstens die Tür zu. Sind Sie allein? Wo soll ich … wo kann ich denn hin, um Gottes willen!‹ Er drängt an mir vorüber ins Zimmer, wirft sich auf einen Stuhl und schlägt die Hände vors Gesicht. Sein Überzieher ist zerrissen, die Haare hängen ihm in die Stirn. Der ganze Mann sieht aus, als hätte er sich in einer Schmutzlache gewälzt. ›Ja, was ist denn passiert?‹ frage ich entsetzt. – ›Leben Sie auf dem Mond?‹ höhnt er bitter. ›Der Teufel geht um in Berlin! Die Synagogen brennen. Das Judenblut spritzt vom Messer. SA marschiert und schlägt Scheiben ein. Und Sie fragen noch: Was ist passiert?‹ Das Übermaß der Erregung verschlägt ihm die Stimme. ›Wie Hasen werden wir gejagt‹, knirscht er. ›Den halben Kurfürstendamm entlang haben sie mich laufen lassen. Judenschwein! Massenmörder! Verrecke, du Aas! mir nachgebrüllt. Mit Steinen auf mich geworfen und mit Dreckklumpen. Die Lümmel, die Lausejungen, die verfluchten SA-Bengels!‹ – ›Und die Polizei?‹ – ›Die Polizei schaut zu. Läßt brennen, was brennt, und umkommen, was umgebracht werden soll.‹ – ›Also ist er doch gestorben?‹ – ›Wer?‹ – ›Na, der vom Rath.‹ – ›Ja, tot‹, nickt Dr. Weißmann. ›Und jetzt zelebriert man ihm die Totenmesse. Mit Pechfackeln und Benzinfässern. Mit Kirchenschändung und Massenmord. Fast hätten sie mich erwischt. Aber ich bin in eine Seitenstraße geschlüpft. Da haben sie statt meiner einen anderen verhauen.‹«2

Ruth nimmt den Verstörten auf: »Um neun liegt Dr. Weißmann in Andriks Bett, gefrühstückt, gebadet, in Andriks neuem schwedischem Pyjama. Gottlob, fürs erste haben wir ihn untergebracht.«3 »Andrik« ist ihr Tarnname für Leo BorchardBorchard, Leo. Den Lebensgefährten nannte sie wegen seiner russischen Herkunft Andrik Krassnow, ihre Tochter Karin heißt im Tagebuch Heike Burghoff. Die Namen der jüdischen Freunde, die Hilfe und Zuwendung erfuhren, sind oft nicht mehr zu entschlüsseln. So wissen wir nicht, wer der Rechtsanwalt Dr. Weißmann war und ob er den Holocaust überlebt hat.

Die Journalistin Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth beschreibt auch ihre Beobachtungen, als sie am Morgen nach der »Kristallnacht« in die Redaktion fährt. »Der Omnibusschaffner sieht mich an, als wolle er mir etwas Wichtiges mitteilen. Aber dann schüttelt er nur den Kopf und schaut schuldbewußt zur Seite. Die Mitfahrenden blicken überhaupt nicht auf. Jeder macht ein Gesicht, als bäte er irgendwie um Verzeihung. Der Kurfürstendamm ist ein einziges Scherbenmeer. An der Ecke Fasanenstraße stauen sich die Menschen. Eine stumme Masse, die betreten in Richtung der Synagoge starrt, deren Kuppel von Rauchwolken verhüllt ist. ›Verfluchte Schande!‹ flüstert neben mir ein Mann. Ich sehe ihn liebevoll an. Jetzt wäre es eigentlich Zeit, zu seinem Nächsten ›Bruder‹ zu sagen, fällt mir ein. Aber ich tue es nicht. Man tut so etwas niemals. Man denkt es sich bloß. Und wenn man wirklich mal den Mut faßt und einen Anlauf nimmt, dann fragt man zu guter Letzt doch nur: ›Ach, entschuldigen Sie, können Sie mir nicht sagen, wie spät es ist?‹ Und schämt sich grenzenlos, weil man so feige war. Dennoch fühlen wir uns alle als Brüder. Wir, die wir hier sitzen, im Omnibus fahren und vor Scham fast vergehen. Brüder der Scham. Genossen der gleichen Zerknirschtheit. Wenn sich aber alle schämen, wer hat denn dann die Scheiben eingeschlagen? Du warst es nicht, ich war es nicht. Wie heißt denn der X, der große Unbekannte?

Ruth Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth1938

Im Verlag wirbelt es durcheinander wie in einem Taubenschlag. Ich flüchte mich für einen Moment in Hollners Zimmer. ›Also, was ist nun wirklich los?‹ Er sitzt wie ein Häufchen Unglück auf seinem Schreibtischstuhl, schiebt seine Pfeife von einem Mundwinkel in den anderen und stöhnt: ›Mädchen, Mädchen, das überlebe ich nicht. Die Augen aus dem Kopf muß man sich schämen. Synagogen … Gotteshäuser – Tempel des Herrn einfach mit Sprit übergossen. Tun noch so, als ob sie ’n Heldenstück vollbracht hätten. Brüsten sich. Geben wer weiß wie an. Spontane Volkswut und solchen Zimt. Ohne mich, kann ich nur sagen. Ohne mich!‹ – ›Schön, schön‹, dränge ich ungeduldig. ›Aber die Tatsachen.‹ Hollner schiebt mir schweigend ein paar Schreibmaschinenblätter über den Tisch, deutet mit dem Finger auf die fettgedruckte Überschrift ›Antijüdische Aktionen in Berlin und dem Reich‹. – ›Aha, DNB-Korrespondenz! Das heißt auf deutsch: sämtliche Abendausgaben haben den Abdruck zu übernehmen. Es bleibt der Freiheit des Schriftleiters überlassen, schmückende Beiworte gelegentlich durch entsprechende auszutauschen.‹ Hollner nickt melancholisch. ›Und für so was muß man geradestehen. Für so was muß man seinen Kopf hinhalten. Verantwortlich zeichnen. Tun, als glaube man den jämmerlichen Quark.‹

Rasch überfliege ich die engbeschriebenen Seiten: ›… Nach Bekanntmachen des Ablebens des durch feige jüdische Mörderhand niedergestreckten deutschen Diplomaten Pg. vom RathRath, Ernst vom haben sich im ganzen Reich spontane judenfeindliche Kundgebungen entwickelt. Die tiefe Empörung des deutschen Volkes machte sich dabei auch vielfach in starken antijüdischen Aktionen Luft … An vielen Stellen Berlins hat man die Schaufensterscheiben der jüdischen Geschäfte eingeschlagen und die Schaukästen der jüdischen Ladenbesitzer demoliert. Die jüdischen Geschäftsinhaber besaßen noch die Frechheit, durch ihre arischen Angestellten die Glasscherben mit den Fingern beseitigen zu lassen, was den leidenschaftlichen Protest der Passanten hervorrief … In den Synagogen, den Stätten, an denen die staats- und volksfeindlichen Lehren des Talmud und des Schulchan-Aruch verbreitet werden, wurde Feuer angelegt, das die Inneneinrichtung zerstörte. Die Synagoge am Wilhelmsplatz wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier sollen Waffen gefunden worden sein. In Eberswalde ist die Synagoge in Flammen aufgegangen. Das gleiche Schicksal wurde den jüdischen Tempeln in Cottbus und Brandenburg zuteil.‹ Angeekelt wende ich die Blätter um. ›Heute morgen zwischen sechs und sieben Uhr Brand in der Synagoge Wilmersdorf. Kuppel bereits eingestürzt … Demonstrationszüge in Nürnberg … Alle noch bestehenden jüdischen Geschäfte demoliert … Zorn empörter Menschen gegen jüdische Ladengeschäfte in den Städten des Ruhrreviers und am Niederrhein. In Essen, Düsseldorf, Krefeld und anderen Orten brennen zur Stunde die Synagogen. Spontane Kundgebungen gegen das Judentum in Leipzig … In der vergangenen Nacht … Empörung, Feuer … Scherben, Scheiben … demolieren, in Brand setzen.‹ Immer die gleichen Vokabeln in endloser Reihenfolge.«4

Die Autorin beschreibt in dieser Szene Atmosphäre und redaktionellen Betrieb einer Tageszeitung, indem sie Versatzstücke aus den Zeiten ihres journalistischen Anfangs im Ullstein-Verlag verwendet. Der Redakteur »Hollner« war vielleicht Friedrich KronerKroner, Friedrich, einst Chefredakteur der Zeitschrift UHU, bei dem Ruth Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth Jahre zuvor volontiert hatte. Die Szene vom Tag nach der Pogromnacht ist eine Montage, die als literarischer Kunstgriff der Verschlüsselung historischer Realität diente, den Leser aber auch – und das gilt durchgehend für das »Tagebuch« der Ruth Andreas-Friedrich – oft im Unklaren darüber lässt, auf welcher Bühne mit welchen tatsächlichen Akteuren das dargebotene Stück aufgeführt wurde. Die Authentizität des Geschehens ist davon nicht berührt.

Der Nazi-Sprachregelung vom »gerechten Volkszorn« gegen das »internationale Judentum«, die in der gleichgeschalteten Presse verlautbart wurde, glaubte die Bevölkerung zwar in den seltensten Fällen, das bedeutete aber nicht, dass eine Woge der Sympathie für die Juden entstanden wäre, wie Ruth Andreas-FriedrichAndreas-Friedrich, Ruth in ihren Aufzeichnungen meint. Weiter verbreitet als das Gefühl der Scham über die Barbarei, als Emotionen der Solidarität und Hilfsbereitschaft waren Gleichgültigkeit und Schadenfreude. Zu viele Bürger, die keine fanatischen Nazis oder enragierten Antisemiten waren, beteiligten sich am Aufruhr, am Radau, an der Demütigung und Beraubung jüdischer Nachbarn. Auch ehemalige Kollegen und Mitbewohner erlagen der Versuchung, Gewalt auszuüben, Ressentiments auszuleben, sich zu bereichern.

Es waren nur wenige, die aus ganz unterschiedlichen Motiven – etwa, weil sie gegen die Hitlerdiktatur eingestellt waren, weil sie bürgerlichen Anstand gegen die Naziideologie lebten – oder ohne weiteres Nachdenken halfen, wo Hilfe notwendig war. Zu den Wenigen gehörte der Freundeskreis um Ruth Andreas-Friedrich und Leo BorchardBorchard, Leo. Als Ruth am Nachmittag des 10. November 1938 nach Hause kam, fand sie die beiden kleinen Wohnungen voller Menschen. »Levy ist gekommen und Jochen Cohn. Sie hocken auf meiner Couch und spielen Ecarté. ›Um die Gedanken abzulenken‹, sagt Levy entschuldigend. Er sieht erschöpft aus und unrasiert … Jochen Cohn reibt sich verlegen die Stirn: ›Daß wir Sie hier so überfallen …‹ – ›Wo ist Andrik?‹ erkundige ich mich. – ›Er schaut nach Doktor Hirschberg. Auf dessen Nummer meldet sich niemand. Wahrscheinlich haben sie ihn abgeholt.‹ – ›Abgeholt?‹ – ›Na ja, abgeholt. Ins Sträflingsparadies. In den Judenhimmel! Mit Extrapost auf preußischen Lastwagen. Wer nicht rechtzeitig verschwunden ist, kann sein Testament machen.‹

In Andriks Zimmer haben sich zwei weitere Gäste eingerichtet. ›Nur für eine Nacht‹, bitten sie schüchtern. ›Nur bis das Ärgste vorüber ist.‹ Das Telephon schrillt. ›Seid ihr zu Hause?‹ Ich erkenne Franz Wolfheims Stimme. Sie klingt heiser und aufgeregt. ›Mach mir das Haustor auf. In fünf Minuten bin ich unten.‹ Also, der sechste Gast. Allmählich bekomme ich Beklemmungsgefühle.

Als Franz Wolfheim gekommen ist, halten wir Kriegsrat ab. Zwei auf meiner Couch. Zwei auf Andriks. Der Kleinste und Dünnste schläft auf dem Sessel. Wenn wir einen Stuhl heranschieben, kann er sich sogar ausstrecken. Doktor Levy wird auf dem Fußboden untergebracht. Mit zwei Persern und allen verfügbaren Kissen. Als Andrik kommt, ist alles geordnet. ›Hast du ihn mitgebracht?‹ Er schüttelt den Kopf. ›Zu spät! Sie waren schon vor mir da. Auch Sperling ist weg und Peter Tarnowsky [sic], Ernst Angel und der kleine Schwarz. Ich sah, wie sie ihn aus der Wohnung holten, drei Männer der SS, und ihn in einen Lastwagen stießen. Siebzehn standen dort oben, wie Hammel eingepfercht. Er war der Achtzehnte. Gib mir einen Schnaps. Sonst …‹

Wir haben alle einen Schnaps nötig. Ich schenke aus, was der Haushalt hergeben will. Andrik zieht eine Abendzeitung hervor, faltet sie auseinander. ›Zwanzig Jahre Schutzhaft für Juden, die eine Waffe besitzen‹, liest er laut. ›Der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei hat folgende Anordnung erlassen: Personen, die nach den Nürnberger Gesetzen als Juden gelten, ist jeglicher Waffenbesitz verboten. Zuwiderhandelnde werden in Konzentrationslager überführt und auf die Dauer von zwanzig Jahren in Schutzhaft genommen.‹ Levy und Wolfheim tasten betreten nach ihren Rocktaschen. ›Kommt doch gar nicht mehr drauf an‹, beruhigt sie Weißmann. ›Wenn man uns hier erwischt, ist es ohnehin vorbei.‹ Einen Augenblick schweigen wir beklommen. ›Hast du die Tür abgeschlossen?‹ Ich kriege plötzlich Angst vor der eigenen Courage. Andrik klopft mir tröstend auf die Schulter. ›Geh schlafen, Kleine! Schlaf kräftigt die Nerven.‹ Sein väterliches Wohlwollen wirkt geradezu aufreizend. ›Mir ist überhaupt nicht schläfrig‹, verteidige ich mich empört. ›Und außerdem, wo hattest du die Absicht mich hinzubetten?‹ Andrik strahlt. ›In meine Arme, wohin denn sonst? Wir gehen rüber zu Kornberg, der ist verreist. Sein Zimmer steht leer. Wenn wir Glück haben, hat er nicht einmal zugesperrt.‹ Kornberg ist unser Flurnachbar. Geschäftsreisender. Ein gutmütiger Junggeselle. Er wird uns das ›Verwechsel-das-Bäumchen-Spiel‹ dieser Nacht nicht übelnehmen.

Um ein Uhr herrscht Ruhe im Hause. Jeder schläft, so gut er kann. Morgen werden wir weitersehen.«5

Die Beherbergung der Opfer der »Reichskristallnacht« stand am Anfang des kleinen Helfer- und Widerstandskreises, der sich »Clique« oder auch »Ringverein« nannte und schließlich »Gruppe Onkel Emil« hieß. Ohne eine weitere Organisation und Strukturen aufzubauen, leisteten die Freunde Hilfe für die Opfer des Regimes und dadurch Widerstand gegen den NS-Staat. Ehe die Aktivitäten des Kreises »Onkel Emil« geschildert werden können, ist allerdings die Betrachtung des historischen Kontextes notwendig, insbesondere die Entwicklung der Diskriminierung und Entrechtung der Juden ab 1933. Zum besseren Verständnis der Ausweglosigkeit des jüdischen Schicksals ist dann der Frage nachzugehen, warum sich die Angehörigen der verhassten Minderheit der Verfolgung nicht durch Auswanderung entzogen. Die Kenntnis der Möglichkeiten und Dimensionen, Gefahren und Erfolgschancen der Hilfe für Juden im Allgemeinen ist notwendig, um der Gruppe »Onkel Emil« gerecht zu werden.

Diskriminierung und Entrechtung. Die Verfolgung der Juden im Dritten Reich

Seit dem Erhalt der Macht am 30. Januar 1933, die sich die Nationalsozialisten freilich noch mit ihren konservativen Steigbügelhaltern teilen mussten, nahm die »Lösung der Judenfrage«, das hieß Rücknahme der Emanzipation durch Ausgrenzung aus der deutschen Gesellschaft, Gestalt an. Die Gewaltakte und Pöbeleien gegen Juden nach dem 30. Januar 1933, die vor allem von der SA zu verantworten waren, erkannten die meisten Deutschen aber nicht als Beginn einer systematischen Judenverfolgung. Man hielt den Radau im Frühjahr 1933 für Siegestaumel und Überschwang der »nationalen Revolution« und war sicher, dass sich das bald legen werde.

Wie ernst der Antisemitismus der Nationalsozialisten tatsächlich gemeint war, zeigte sich allerdings rasch. Es erwies sich auch bald, dass die Sympathien der Mehrheit der Deutschen nicht auf der Seite der Juden waren, auch wenn ihnen der judenfeindliche Krawall der Hitlergefolgschaft missfiel. Dass eine »Judenfrage« existiere, die gelöst werden müsse, und zwar durch Berufsverbote für Juden in Bereichen, in denen sie überproportional vertreten waren, durch ihre Verdrängung aus dem öffentlichen Dienst und Wirtschaftsleben sowie durch die Beseitigung des Einflusses, den die Juden vermeintlich im öffentlichen Leben, in der Kultur und in der Finanzwelt besaßen – diese Überzeugung teilten viele Deutsche mit den neuen Machthabern.

Ausländische Presseberichte über Ausschreitungen gegen Juden in Deutschland wurden als »Greuelhetze« des »internationalen Judentums« dargestellt und boten Anlass zu einer Aktion, die von der NSDAP am 28. März 1933 angeordnet wurde: Ab dem 1. April sollten jüdische Geschäfte, Ärzte und Anwälte boykottiert werden. Das war vom »Zentralkomitee zur Abwehr der jüdischen Greuel- und Boykotthetze« unter Leitung des notorischen Antisemiten Julius StreicherStreicher, Julius als defensive Maßnahme deklariert worden. Der Jude habe »es gewagt, dem deutschen Volk den Krieg zu erklären. Er betreibt in der ganzen Welt mit Hilfe der in seinen Händen befindlichen Presse einen groß angelegten Lügenfeldzug gegen das wieder national gewordene Deutschland«, hieß es im Aufruf zur Massenkundgebung, der Auftaktveranstaltung am Vorabend der Boykottaktion auf dem Münchener Königsplatz.6

Der Boykott erwies sich nicht nur wegen der verheerenden Resonanz im Ausland als Fehlschlag, sondern auch, weil es (neben den tätlichen Übergriffen von Nationalsozialisten) zu individuellen Solidaritätsbekundungen mit den Juden gekommen war. Zudem mussten angesichts der scharfen Reaktionen des Auslands unangenehme Rückwirkungen auf die deutsche Wirtschaft befürchtet werden. Die Aktion wurde abgebrochen; mit dem Ende der spontanen Gewalt gegen einzelne Angehörige der Minderheit begann aber nun eine organisierte Verfolgung. In der ersten Stufe wurden Gesetzgebungsakte zur Entrechtung der Juden mit diskriminierender Propaganda verbunden.

Amtshandlungen und Verfügungen, die sich gegen Juden richteten, erfolgten seit März 1933 auf vielen Ebenen. Das Reichsministerium des Innern teilte den Landesregierungen per Runderlass am 15. März mit, dass die Zuwanderung von Ostjuden künftig abgewehrt werden müsse. Länderregierungen und städtische Magistrate zeigten sich erfindungsreich, wenn es um Maßnahmen gegen Juden ging. In Sachsen wurde das Schächten von Schlachttieren verboten, und am gleichen Tag, dem 22. März 1933, hob Thüringen die Geschwisterermäßigung beim Schulgeld für jüdische Schüler auf. Die Stadt Köln untersagte die Berücksichtigung jüdischer Firmen bei öffentlichen Aufträgen am 27. März, im Land Hessen erschien eine Richtlinie für die Presse, die als »Ehrensache« forderte, dass »fremdrassige internationale jüdische Einflüsse« aus dem Nachrichten-, Unterhaltungs- und Anzeigenteil der Zeitungen auszuschalten seien. Die Reichshauptstadt Berlin warf am 31. März die jüdischen Wohlfahrtsärzte aus dem Dienst, am gleichen Tag ordnete das bayerische Innenministerium die Kündigung aller Schulärzte »jüdischer Rasse« an. In Köln durften jüdische Sportler die städtischen Sportplätze nicht mehr benutzen, Frankfurt am Main verfügte die Überprüfung der deutschen Reisepässe aller Personen »semitischer Abstammung«, in München durften jüdische Ärzte in Krankenhäusern nur noch jüdische Patienten behandeln. Am gleichen Tag (dem 4. April 1933) ließ der Deutsche Boxerverband verlautbaren, dass jüdische Faustkämpfer von der Beteiligung an Wettkämpfen von nun an ausgeschlossen seien.7

Bis zur ersten und nachhaltig folgenreichen Diskriminierung von Juden durch ein Reichsgesetz dauerte es nach dem Machterhalt der Hitlerregierung nur zwei Monate und eine Woche. Das »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 7. April 1933 war ein Berufsverbot für Juden im öffentlichen Dienst und zugleich eine erste praktische Konsequenz aus dem Parteiprogramm der NSDAP. Vorläufig verschonte es noch diejenigen, die entweder schon vor dem 1. August 1914 Beamte oder im Ersten Weltkrieg Frontkämpfer gewesen waren oder ihre Väter oder Söhne im Weltkrieg verloren hatten. Zum Ärger der Nationalsozialisten, die das Klischee von der »jüdischen Feigheit« nicht nur verbreiteten, sondern sogar daran glaubten, war dieser Personenkreis aber sehr groß. Das zeigte sich auch bei dem anderen Ausschlussgesetz, das am 7. April verkündet wurde und die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft regelte: Anwälten »nicht-arischer Abstammung«, wie die offizielle Formulierung lautete, die von nun an das Verhängnis für viele Existenzen bedeutete, konnte zum 30. September die Zulassung entzogen werden.

Die Ausnahmebestimmung des Frontkämpferprivilegs ging auf eine Intervention des Reichspräsidenten Paul von HindenburgHindenburg, Paul von beim Reichskanzler HitlerHitler, Adolf zurück, nachdem jüdische Kriegsveteranen den greisen Feldmarschall des Ersten Weltkriegs um Hilfe angerufen hatten. Für die vielen jüdischen Soldaten, die 1918 mit Orden und Ehrenzeichen heimgekehrt waren, bedeutete das »Frontkämpferprivileg« allerdings nur einen kurzen Aufschub der Entrechtung und Verfolgung.8

Nach einer Schätzung der »Zentralstelle für jüdische Wirtschaftshilfe« verloren 1933 etwa 2000 jüdische Beamte des höheren Dienstes ihren Arbeitsplatz und Beruf, außerdem wurden 700 jüdische Hochschullehrer aus den Universitäten verjagt. Im April 1933 begrenzte das »Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen« die Zahl der Juden in den Bildungsanstalten; der vollständige Ausschluss wurde 1938 vollzogen. Im Januar 1937 erging das Berufsverbot für »nichtdeutschstämmige« Viehhändler.

Der »Arierparagraph« diente in Analogie zum »Gesetz über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« in allen Lebensbereichen als Begründung, um die Juden auszuschließen. Dabei handelte es sich um eine freiwillige Übernahme nationalsozialistischer Ideologie, denn kein Turnverein oder Sängerbund, kein Wanderklub musste Juden ausschließen – aber alle taten es. Seit September 1933 wurden vom Deutschen Automobil Club keine Juden mehr aufgenommen, ab Januar 1934 durften die Freiwilligen Feuerwehren in Preußen keine jüdischen Mitglieder mehr haben, im Februar wurden Juden aus der Wehrmacht verjagt. Schon im September 1933 hatte die Generalsynode der Preußischen Union der Evangelischen Kirche beschlossen, dass »Nicht-Arier« weder als Geistliche noch als Beamte der kirchlichen Verwaltung berufen werden durften. Das gleiche galt, wenn sie mit Jüdinnen verheiratet waren. »Arische« Beamte, die eine Person »nicht-arischer« Abstammung heirateten, wurden ebenfalls aus dem Kirchendienst entlassen. Das Schriftleitergesetz verbannte jüdische Journalisten im Oktober 1933 aus den Redaktionen, eine Verfügung des preußischen Innenministers richtete sich gegen jüdische Herrenreiter und Jockeys, ein Auftrittsverbot machte im März 1935 jüdische Schauspieler brotlos. Diese Aufzählung der Berufsverbote ist nicht vollständig.

Im September 1935 wurden auf dem »Reichsparteitag der Freiheit« die Nürnberger Gesetze verabschiedet, mit denen die deutschen Juden zu Einwohnern minderen Rechts degradiert wurden. Das »Reichsbürgergesetz« unterschied jetzt »arische« Vollbürger des Deutschen Reiches mit politischen Rechten von »Nicht-Ariern« als »Staatsangehörigen« ohne politische Rechte. Das »Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre«, das Eheschließungen zwischen Juden und Nichtjuden verbot, stellte sexuelle Beziehungen zwischen »Deutschblütigen« und Juden nach dem neu ins Strafgesetzbuch eingeführten Delikt »Rassenschande« unter drakonische Strafe. Mit diesen beiden Nürnberger Gesetzen war die im 19. Jahrhundert spät erwirkte Emanzipation der Juden definitiv rückgängig gemacht und gleichzeitig der Weg zur physischen Vernichtung dieser Minderheit bereitet.

Die mörderische Konsequenz war freilich noch nicht zu erkennen – auch nicht von den Betroffenen, die jetzt ausschließlich nach rassistischen Kategorien behandelt wurden, unabhängig davon, ob sie sich selbst als Juden verstanden, einer jüdischen Kultusgemeinde angehörten oder überhaupt von ihrer jüdischen Abstammung wussten. Komplizierte Definitionen, wer »Jude« im Sinne der neuen Gesetze war, wer als »Mischling« ersten oder zweiten Grades eingestuft, wer zum »Geltungsjuden« deklariert wurde, wer den Makel »jüdisch versippt« zu tragen hatte oder wer in »privilegierter Mischehe« vor Verfolgung (nicht aber vor Diskriminierung) geschützt war, bestimmten den Alltag der Minderheit, während die Mehrheit durch »Abstammungsnachweise« die verhängnisvollen Konsequenzen des »Arierparagraphen« von sich abwenden konnte.9

Ende April 1938 waren alle Juden gezwungen worden, ihr Vermögen, sofern es 5000 Reichsmark überstieg, zu deklarieren, ab Juli mussten jüdische Unternehmen äußerlich gekennzeichnet werden. Ebenfalls im Juli wurde ein besonderer Personalausweis für Juden eingeführt, im August erging die Verordnung zur Führung der zusätzlichen Zwangsvornamen Sarah bzw. Israel, ab Anfang Oktober wurde ein rotes »J« in die Reisepässe der Juden gestempelt (die Anregung kam aus der Schweiz,10 deren Behörden jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich gleich erkennen wollten, um sie abweisen zu können). Im Oktober hatte Hermann GöringGöring, Hermann als Beauftragter für den Vierjahresplan bei einer Konferenz über Rüstungsziele die Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft angekündigt, und ab Mitte 1938 war jüdischen Kindern der Besuch deutscher Schulen untersagt. Das waren längst nicht alle Maßnahmen. Die Diskriminierungen und Schikanen, die man sich auf lokaler Ebene ausdachte, die Parkbänke mit der Aufschrift »nur für Arier«, die Verbote, städtische Badeanstalten zu besuchen, die Tafeln am Ortseingang oder an Eingängen zu Restaurants, Hotels und Geschäften mit der Aufschrift: »Juden sind hier unerwünscht« und viele andere Details lassen sich nicht alle aufzählen.

Eine »Aktion« gegen die Juden im Juni 1938 hatte besonderen Charakter: 1500 Juden, die aus irgendeinem Grund einmal vor Gericht gestanden hatten und bestraft worden waren, wurden als »Asoziale« in Konzentrationslager verschleppt. Damit sollten sie zur Auswanderung genötigt werden, denn sie wurden nur freigelassen, wenn sie unmittelbar darauf emigrierten bzw. die Möglichkeit dazu nachweisen konnten. Die »Juni-Aktion« war ein Anzeichen dafür, dass das NS-Regime die Ausgrenzung der Juden als Auftakt zur Austreibung verstand.11

Deportation der Ostjuden

Im Oktober 1938 unternahm der NS-Staat einen Schritt, der weit über die bisherige Methode der Ausgrenzung hinausging und, in ganz anderem Ausmaß und bisher nicht gekannter Brutalität, der Austreibung einer jüdischen Bevölkerungsgruppe dienen sollte. Den Anlass dazu hatte ihm im März 1938 die polnische Regierung gegeben. Sie hatte ein Gesetz verabschiedet, das die Ausbürgerung aller Personen vorsah, die seit fünf oder mehr Jahren ununterbrochen außerhalb Polens gelebt und »die Verbindung mit dem polnischen Staat verloren« hatten. Dahinter stand (ähnlich wie bei den Überlegungen der Schweizer Behörden, die eine Invasion jüdischer Flüchtlinge fürchteten und daher das »J« in den Pässen deutscher Juden angeregt hatten) die Befürchtung, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich könnten die dort lebenden etwa 20 000 Juden polnischer Nationalität nach Polen zurückkehren, um sich nationalsozialistischer Verfolgung zu entziehen. Polen war an diesen Bürgern aber nicht interessiert.

Nachdem Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien am 29. September 1938 das »Münchener Abkommen« unterzeichnet hatten, sollte das polnische Gesetz auch angewendet werden. Als Ausführungsbestimmung hatte das polnische Innenministerium am 15. Oktober verfügt, dass die Pässe ungültig werden sollten: Die im Ausland lebenden polnischen Juden wurden also staatenlos, wenn ihre Ausweise nicht bis zum 30. Oktober 1938 durch einen konsularischen Vermerk prolongiert worden waren. Diesen Vermerk sollten die polnischen Auslandsvertretungen jedoch in der Regel verweigern.

Die polnische Politik der Ausbürgerung kollidierte mit der nationalsozialistischen Praxis, die damals noch die jüdische Auswanderung propagierte und durch Schikanen forcierte. Denn staatenlose Juden waren in ihren Emigrationsmöglichkeiten besonders behindert, und eine Abschiebung nach Polen nach dem 30. Oktober 1938 wäre nicht mehr möglich gewesen.12

Im ganzen Deutschen Reich wurden nun etwa 17 000 Personen verhaftet, in Gefängnissen und Sammellagern interniert und dann in Sonderzügen an die polnische Grenze gefahren. Dort trieb man sie unter Beschimpfungen und Stockschlägen über die Reichsgrenze. Auf der anderen Seite verhinderten aber polnische Soldaten unter Androhung von Waffengewalt und ebenfalls unter Gebrauch antisemitischer Schmährufe den Grenzübertritt.

Die Abschiebung musste folglich abgebrochen werden. Verhandlungen zwischen Warschau und Berlin endeten im Januar 1939 mit einer Vereinbarung über das Schicksal der bereits nach Polen Vertriebenen. Ein großer Teil der Deportierten durfte ab November 1938 vorläufig nach Hause, d. h. nach Deutschland, zurückkehren, wo die jüdischen Familien freilich meist Schwierigkeiten hatten, ihre von der Polizei versiegelten Wohnungen wieder zu betreten. Die deutsche Politik gegenüber den Unerwünschten hatte sich nicht geändert. Die Absicht, sie loszuwerden, verwirklichte man jetzt nur diskreter, nämlich nicht mehr durch Massendeportation, sondern durch Austreibungen in kleinen Gruppen über die grüne Grenze. Derartige Aktionen sollten bis zum 31. Juli 1939 durchgeführt werden.13

Die »Reichskristallnacht«

Die Vertreibung der Ostjuden polnischer Nationalität aus Deutschland löste das Ereignis aus, das als Wendepunkt nationalsozialistischer Politik gegen die Juden bekannt geworden ist: die Novemberpogrome des Jahres 1938.14 Der 9. November markiert damit den Punkt, an dem staatliches Handeln von legislativer und administrativer Diskriminierung der jüdischen Minderheit in brachiale Gewalt umschlug. Als Vorwand diente das Attentat des 17-jährigen Herschel GrynszpanGrynszpan, Herschel auf Ernst vom RathRath, Ernst vom, einen Beamten der Deutschen Botschaft in Paris. Sein Opfer, der junge Diplomat Ernst vom RathRath, Ernst vom, starb am 9. November.

In München waren am Abend dieses Tages die »Alten Kämpfer« der NSDAP zur alljährlichen Traditionsfeier des Putschversuchs von 1923 versammelt. Das war der richtige Moment für die Inszenierung des Pogroms, für den die Bezeichnung »Reichskristallnacht« populär wurde. Die Stimmung war durch eine Pressekampagne längst angeheizt. In Nordhessen und Anhalt hatte es bereits am Vortag aus lokaler Initiative Ausschreitungen gegen Synagogen und jüdische Geschäfte gegeben. In München predigte HitlersHitler, Adolf Propagandachef Joseph GoebbelsGoebbels, Joseph am Abend des 9