Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

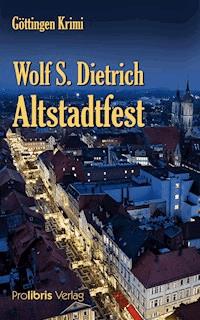

Polizisten bewachen ein Krankenhauszimmer im Weender Krankenhaus. Sofort ist die Neugier der Journalistin Anna Lehnhoff geweckt. Sie erfährt: Ralf Hebestreit liegt dort zur Behandlung, ein wegen Mordes verurteilter Insasse der JVA Rosdorf, der behauptet, einem Justizirrtum zum Opfer gefallen zu sein. Anna glaubt an eine heiße Story und stellt Nachforschungen an, die sie zurückführen in das Jahrzehnt von Dallas, Michael Jackson und Madonna. Während des Göttinger Altstadtfestes wurde eine junge Frau ermordet, für deren Tod man Hebestreit verantwortlich machte. Anna gelingt es, ein Dokument ausfindig zu machen, das den Fall in einem neuen Licht erscheinen lässt. Doch ihr fehlen die Beweise. Bis das Blatt sich unerwartet wendet.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolf S. Dietrich

Altstadtfest

Göttingen Krimi

Prolibris Verlag

Handlung und Figuren dieses Romans entspringen der Phantasie des Autors. Ebenso die Verquickung mit tatsächlichen Ereignissen. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.

1

1970

Am schlimmsten waren die Geräusche. Betty stellte sich schlafend, wenn Onkel Ralfs verwunschener Zwillingsbruder nachts ins Kinderzimmer kam.

Er hieß Heinrich. Wie der Eiserne Heinrich im Märchen vom Froschkönig. Eine böse Fee hatte ihn verhext. Aus seiner Verwünschung konnte er sich nur befreien, wenn er tausend Tage lang kein Sonnenlicht sah und tausend Mal zu einem Mädchen reinen Herzens ging und es berührte.

Wenn er sich über sie beugte, sollte sie einfach ruhig liegen bleiben, hatte Onkel Ralf gesagt. Nicht sprechen, nicht rufen, nicht bewegen. Und niemandem davon erzählen, niemals, sonst würde der Zauber nicht wirken. Heinrich würde ihr nichts tun. Sie nur ein wenig streicheln. Vielleicht würden seine Berührungen ein wenig zwicken, aber bestimmt nicht wehtun.

Betty liebte Onkel Ralf. Er war viel lustiger als Papa. Außerdem war er immer für sie da, fuhr im Winter an den Schillerwiesen mit ihr Schlitten und nahm sie im Sommer mit ins Schwimmbad am Brauweg, kaufte ihr Weiße Mäuse, Esspapier oder Eis. Oft brachte er Geschenke mit. Sogar eine Barbiepuppe mit einer richtigen Frisur gehörte seit einiger Zeit zu Bettys Schätzen. Mama schien das nicht zu gefallen. Aber wenn sie mit Onkel Ralf schimpfte, schenkte er ihr Blumen und sagte komische Sachen. Sie verdrehte dann die Augen und zuckte mit den Schultern. Aber sie lachte stets dabei, und darum war Betty sicher, dass auch Mama den Onkel lieb hatte.

Von dem verhexten Bruder wusste Mama nichts, das war Bettys und Onkel Ralfs Geheimnis. Niemand durfte darüber etwas wissen, denn beide Brüder würden sterben, erführen Erwachsene davon. Und so hielt Betty still, wenn der verwunschene Heinrich seine Hand unter ihr Nachthemd gleiten ließ. Meistens war nur sein Atem zu hören, manchmal murmelte er etwas, dann klang seine Stimme zwar ein wenig heiser, aber sonst wie die von Onkel Ralf. Kein Wunder, schließlich waren sie Zwillinge. Nach einiger Zeit begann Heinrich zu stöhnen, das war ihr unheimlich. Schließlich vernahm Betty ein Rascheln wie von Papier und Kleidungsstücken. Kurz darauf verschwand der Bruder des Onkels leise durch die Tür. Wenn Betty morgens erwachte, hatte sie das Gefühl, die Begegnung mit dem verwunschenen Heinrich nur geträumt zu haben. Aber weil sie niemandem davon erzählen durfte, blieb sie unsicher. Manchmal betastete sie die Stellen, an der die Hand zu spüren gewesen war, doch sie fühlten sich an wie immer.

2

1986

Nach der Vorlesung strömten die Studenten aus dem Zentralen Hörsaalgebäude, verteilten sich rasch in kleinen und größeren Gruppen über den Campus und bildeten Menschenströme in unterschiedliche Richtungen. Einige trieb es zu einem frühen Mittagessen in die Mensa, andere strebten dem Juridicum zu, um sich in Arbeitsgruppen zu treffen oder die nächste Lehrveranstaltung zu besuchen. Mark schlenderte allein über den Platz und versuchte, sich die wesentlichen Merkmale der verschiedenen Tötungsdelikte einzuprägen. Professor Abendroth hatte in seiner Strafrechtsvorlesung eine Systematik vorgestellt, in der alle möglichen Formen erfasst waren, mit denen Menschen zum Tod eines anderen beitragen konnten. Mord war nur eine Möglichkeit, wenn auch die juristisch schwerwiegendste. Die Spannbreite reichte von fahrlässiger Tötung über Tötung auf Verlangen und Körperverletzung mit Todesfolge bis hin zu Totschlag und Mord, der auch durch Unterlassen begangen werden konnte.

In übersichtlichen Skizzen hatte Abendroth die ganze Palette ausgebreitet, vom Mord bis zur Mitwirkung am Suizid. Auch die Sterbehilfe musste in diesem Zusammenhang geprüft werden. Und natürlich hatte er als gründlich und systematisch arbeitender Jurist daran erinnert, dass all diese Delikte nur an einem »tauglichen Objekt« vollzogen werden konnten. Damit waren lebende Menschen gemeint, unabhängig von der Lebenserwartung und von etwaigen körperlichen oder geistigen Gebrechen. Von Beginn des Geburtsaktes an stand der Mensch unter dem Schutz des Strafrechts. Bei einer natürlichen Geburt war das Einsetzen der Eröffnungswehen maßgeblich, bei einem Kaiserschnitt dagegen die Öffnung des Uterus – so wurde in penibler Korrektheit unterschieden. Sogar über das Ende des gesetzlichen Schutzes hatten sich Rechtsgelehrte Gedanken gemacht: Nach dem unwiederbringlichen Erlöschen sämtlicher Gehirnfunktionen konnte ein Mensch nicht mehr getötet werden.

Wieder einmal fragte Mark sich, warum so viele Richter, Anwälte und Ankläger für Prozesse vonnöten waren, wenn doch das meiste so haarklein festgelegt zu sein schien. Aber es galt eben auch: zwei Juristen – drei Meinungen. In großen Zivilprozessen agierten manchmal ganze Heerscharen. Die gewiss nicht schlecht davon lebten. Mark war entschlossen, sich ein Stück von diesem Kuchen abzuschneiden. Aber das schwierige Geschäft mit der Wahrheitsfindung bedingte offenbar Instanzenzüge und die Mitwirkung vieler Experten. Anders als in den universitären Klausuren und Hausarbeiten, in deren Fällen alle subjektiven Umstände klar feststanden, konnte man im wirklichen Leben den Menschen eben nicht einfach in die Köpfe schauen. Mark war entschlossen, auch bei sich selbst einen solchen Einblick niemals zuzulassen. Ihn faszinierte die Frage, ob es wohl möglich wäre, den gesamten juristischen Apparat an der Nase herumzuführen.

Abendroth hatte ausgeführt, dass der Anteil der aufgeklärten Tötungsdelikte bei neunzig Prozent lag. Fast alle Mörder und Totschläger würden gefasst. Sein Professorenkollege von der Rechtsmedizin, bei dem Mark eine Vorlesungsreihe zur Einführung in die Grundlagen kriminalistischer Kompetenzen besucht hatte, nannte andere Zahlen. Er ging von einer hohen Dunkelziffer unentdeckter Tötungen aus. »Wenn auf den Gräbern aller Ermordeten ein Lichtlein stünde«, hatte er unter dem Gelächter der Kommilitonen ausgeführt, »wären die Friedhöfe hell erleuchtet.« Begründet hatte er seine These mit dem Hinweis auf mangelnde Qualifikation und die Nachlässigkeit vieler Ärzte, die Erstickungen, Vergiftungen und Überdosierungen von Medikamenten als Todesursache leicht übersehen konnten und vorschnell einen natürlichen Tod bescheinigten.

Damit bezog sich der Rechtsmediziner auf überwiegend alte Menschen. Aber konnte man nicht auch einen Mann oder eine Frau in den besten Jahren umbringen, ohne gefasst zu werden? Mark würde einen völlig anderen Ansatz wählen. Dazu brauchte man nicht einmal einen unbedarften Arzt, der eine falsche Todesursache feststellte. Das Tötungsdelikt könnte sogar als solches erkennbar sein. Aber man würde den Täter nicht fassen, wenn das Motiv nicht erkennbar wäre, davon war er überzeugt.

Gier, Rache, Eifersucht dürften keine Rolle spielen. Die Tat müsste an einem Ort stattfinden, an dem der Täter keine verwertbaren Spuren hinterlassen konnte. Schließlich wäre eine Waffe zu wählen, die sich nicht identifizieren ließe. Motiv, Spuren, Tatwaffe – das waren die kriminalistischen Hebel, mit denen Mörder und Totschläger überführt wurden. Gab es sie nicht, konnte kein Täter ermittelt werden. Kein Staatsanwalt würde anklagen, kein Richter urteilen.

Abendroth gehörte zu den wenigen Professoren, die am Ende ihrer Vorlesung Fragen aus dem Auditorium zuließen. Mark hatte ihn gefragt, ob er angesichts der hohen Dunkelziffer bei den Tötungsdelikten einen perfekten Mord für planbar halte. »Planbar ist alles«, hatte Abendroth geantwortet. »Aber der Mensch ist nicht perfekt, er macht Fehler. Darum ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem solchen Vorhaben den juristischen Konsequenzen zu entgehen, nicht besonders hoch. Vor allem ist eines nicht planbar: die Qualität der ärztlichen Untersuchungen am Mordopfer. Sie würden also ein hohes Wagnis eingehen.«

Dieses Risiko kann man ausschalten, dachte Mark. Die Tat muss so ausgeführt werden, dass es auf das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung überhaupt nicht ankommt. Er schlug den Weg zur Stadt ein, um den Campus für eine Weile hinter sich zu lassen.

Auf juristisches Gequatsche von Kommilitonen hatte er keine Lust, und die Zentralmensa bot heute kein attraktives Angebot. Weder nach »Currybratwurst mit pikantem Ketchup« noch nach »Lachsfilet mit Zitronenpfeffer« stand ihm der Sinn. Der Gedanke an blutrote Soße brachte ihm Bilder aus einer der letzten Tatort-Sendungen ins Gedächtnis. Er wusste, dass bei Fernsehkrimis Kunstblut verwendet wurde, dennoch erinnerte ihn die dekorative Herrichtung der Leichen stets an Ketchup. Vielleicht, weil das künstliche Blut so unnatürlich rot ins Bild gerückt wurde. In der Realität waren getrocknete Blutspuren eher braun.

Mark verscheuchte das Bild und nahm den Gedanken aus der Vorlesung wieder auf. Um einen Mord begehen zu können, der niemals aufgeklärt werden würde, musste man planvoll und kalkuliert handeln. Aus Nervosität oder gar Panik entstanden Fehler, in diesem Punkt hatte Abendroth sicher Recht. Alle Einzelheiten mussten vorher bedacht und auf ihre Durchführbarkeit geprüft werden. Das begann schon bei der Auswahl des Opfers.

Die meisten Tötungsdelikte wurden im Zusammenhang mit emotionalen Extremsituationen begangen. Was, wie der Professor dargelegt hatte, häufig zur Einstufung als Totschlag führte, also nicht als Mord geahndet wurde. Dabei handelte es sich um Fälle, in denen die Fähigkeit des Täters zu einem normgerechten Verhalten eingeschränkt war. Weil er sich in einer für ihn anders nicht lösbaren Konfliktsituation befand. Oder einer heftigen Gemütsbewegung ausgesetzt war. Der Rentner, der nach vierzig Ehejahren seiner Frau mit der Axt den Schädel spaltete, weil er ihre Demütigungen und Erniedrigungen nicht mehr ertrug. Der Arbeiter, der seine Frau mit einer Bratpfanne schlug, mit dem Messer auf sie einstach und schließlich anzündete, weil er ihre Beziehung zu einem anderen Mann entdeckt hatte. Und als Marianne Bachmeier vor einigen Jahren in einem Lübecker Gerichtssaal den Mann erschoss, der ihre siebenjährige Tochter erdrosselt hatte, muss auch sie sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befunden haben.

Natürlich wurden alle diese Täter rasch und eindeutig überführt. Im Fall der Marianne Bachmeier war der Saal voller Zeugen. Eine Tat wie die des Rentners ließ sich leicht aufklären, weil die Beweise erdrückend waren. Anders war es im Fall der Frau, die von einem Unbekannten vom Bahnsteig vor den einfahrenden Zug gestoßen wurde. Niemand hatte etwas gesehen. Ohne Zeugen oder Beweismittel war es unmöglich, den Täter zu überführen. Es fehlte die Täter-Opfer-Beziehung, ein wichtiger Ansatzpunkt kriminalistischer Ermittlungen. Ein perfekter Mord würde sich am ehesten mit einem bis zum Augenblick der Tat unbekannten Opfer realisieren lassen.

Am Weender Tor zeigte die Ampel wie immer für Fußgänger Rot. Und wie immer fand sich Mark in einem Pulk von Kommilitonen und Radfahrern. Dazwischen vereinzelte Rentner, die offenbar den Uni-Parkplatz für ihren Stadtbummel nutzten und nun ebenfalls in Richtung Fußgängerzone strebten. Der Hauch eines ungewöhnlichen Duftes riss Mark aus seinen Gedanken. Er wandte den Kopf und entdeckte die Trägerin des Parfüms. Sie stand neben ihm und starrte wie die meisten Wartenden auf die gegenüberliegende Ampel. Ihre kastanienroten Locken leuchteten in der Frühjahrssonne. Ein großer goldener Ohrring baumelte über ihrer Schulter. Das Profil kam ihm bekannt vor. Auch diese von einem dunklen Muttermal unterbrochene Augenbraue hatte er schon einmal gesehen. Die hübsche Nase über den kräftigen Lippen war ihm aufgefallen. War sie ebenfalls in der Vorlesung von Professor Abendroth gewesen? Hatte er ihr in der Mensa gegenübergesessen? War sie ihm bei Bine Gassmann oder im Coconut begegnet? Sie trug eine weite Bluse mit einem abstrakten Blumenmuster auf schwarzem Grund. Eingenähte Polster betonten die Schultern, eine schwarze Karottenjeans endete knapp oberhalb hochhackiger Stiefeletten in der gleichen Farbe. Die Frau war eine Erscheinung. Falls er ihr schon einmal begegnet war, musste er mit Blindheit geschlagen gewesen sein. Sie sah genauso umwerfend aus wie Stefanie Powers in »Hart aber herzlich«.

Plötzlich wandte sie sich ihm zu. Mark fühlte sich ertappt. Offenbar hatte er sie ziemlich unverhohlen angestarrt. Rasch senkte er den Blick. Und ärgerte sich über sich selbst. Normalerweise ging er selbstbewusst und zielstrebig mit Frauen um, sah sie herausfordernd oder wenigstens offen, manchmal auch spöttisch an. Doch die prüfenden Augen der unbekannten Schönen hatten ihn verwirrt. Nicht zuletzt ihr Duft. Er löste eine angenehme Empfindung aus. Mark fragte sich, an was er ihn erinnerte.

Ein gelb-schwarzer Opel Manta schoss mit quietschenden Reifen an den Wartenden vorbei, aus den offenen Fenstern dröhnte die Münchner Freiheit: »Ohne dich schlaf ich heut’ Nacht nicht ein ...« Kaum war der Wagen vorbei, sprang die Ampel auf Grün. Der Pulk aus Fußgängern und Radfahrern setzte sich in Bewegung. Mark ließ sich etwas zurückfallen und folgte der Kommilitonin – inzwischen war er sicher, den rötlichen Lockenschopf schon einmal in einer Vorlesung gesehen zu haben. Wenn dessen Trägerin ebenfalls Jura studierte, hätte er einen Anknüpfungspunkt. Doch er scheute sich, sie auf der Straße anzusprechen, hoffte auf eine passende Gelegenheit. Wenn sie eine Lehrveranstaltung im Auditorium besuchen würde, konnte er ihr folgen und sich in ihre Nähe setzen. Doch sie ließ das Gebäude links liegen und strebte weiter in Richtung Weender Straße. Am Eingang der Fußgängerzone verharrte sie kurz vor dem Schaufenster eines Modegeschäfts, dann setzte sie ihren Weg fort.

Während Mark im Gedränge der Menschen den Abstand verringerte, fragte er sich, was ihn dazu trieb, die junge Frau zu verfolgen. Inzwischen hatte er sie unauffällig mustern können. Sie war groß und schlank, wirkte sportlich und hatte ein hübsches Gesicht, dessen Gleichmaß nur von dem schwarzen Muttermal gestört wurde. Die dunkle Farbe ihrer Augen wurde durch türkisblauen Lidschatten betont, perfekt geschminkte Lippen vollendeten das Bild. Aus der Menge der überwiegend naturbelassenen Studentinnen stach sie zweifellos hervor, andererseits waren in seinem Fach elegante Erscheinungen nicht gerade selten. Allerdings kleideten sich die meisten eher konservativ. Dieses Mädchen passte nicht zu dem Bild der braven Jurastudentin, dafür war sie zu sehr nach der aktuellen Mode gekleidet, ihr Äußeres eine Spur zu grell.

Einen Stich ins Ordinäre, hätte Marks Mutter gesagt. Sie hätte es gern gesehen, wenn ihr Sohn sich für die Tochter von Landgerichtspräsident Lahnstein interessiert hätte. Dann hätte er in eine Juristenfamilie einheiraten und sich einer wirksamen Karriereförderung sicher sein können. Doch das kam für ihn schon deshalb nicht in Frage, weil Lahnstein der falschen Partei angehörte. Seine Tochter war nicht hässlich, ließ aber jede weibliche Ausstrahlung vermissen. Meistens trug sie graue oder dunkelblaue Kostüme, schminkte sich nicht und hatte die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Außerdem war sie zu dünn. Wahrscheinlich eiferte sie ebenso wie ihre Mutter dem vergangenen Schönheitsideal einer Twiggy nach. Seit Mark sich für Mädchen interessierte, hatten ihn große Frauen mit deutlich weiblicheren Merkmalen fasziniert.

Die rötlichen Locken wanderten weiter durch die Weender Straße, verschwanden in der Menge, tauchten wieder auf. Kurz vor dem »Nabel« gab es plötzlich Gedränge. Die Menschen hielten inne und wandten die Köpfe. Stimmen wurden laut, vereinten sich schließlich zu einem Sprechchor: »Nazis raus!« Mark reckte den Hals. Ein kleiner Trupp aus kahl rasierten jungen Männern stampfte mit schweren Stiefeln über das Pflaster der Fußgängerzone, bog aus der Weender in die Theaterstraße ein und verschwand aus seinem Blickfeld. Der Lärm ebbte ab, die Menschen setzten sich wieder in Bewegung. Als Mark den Brunnen erreichte, schwoll das Geschrei wieder an. Auf dem Jakobikirchhof waren schwarz vermummte Gestalten erschienen, sie folgten den Neonazis und bewarfen sie mit Bierdeckeln.

Mark war hin- und hergerissen. Gern hätte er das Geschehen weiter verfolgt. In den letzten Jahren waren rechte Horden immer wieder aufgetreten und hatten sich Schlachten mit linken Autonomen geliefert. Wahrscheinlich würde es auch diesmal nicht beim Bierdeckelwerfen bleiben. Andererseits wollte er keinesfalls die kastanienroten Locken aus dem Auge verlieren. Angestrengt sah er in alle Richtungen. Sollte er seine Chance schon verspielt haben? Schließlich entdeckte er sie. Die Schöne hatte ihren Weg fortgesetzt und bog gerade in die Barfüßerstraße ab.

3

2012

Drei Tage vor der Abreise wachte Anna Lehnhoff mit Zahnschmerzen auf. Obwohl das Ziehen im Unterkiefer erträglich war, machte sich Panik in ihr breit. Ein ungetrübter Urlaub stand auf dem Spiel. Am Samstag ging der Flieger. Zwei Wochen Sonne, Sand und Meer. Nach dem feuchten Sommer des Vorjahres hatten sie sich entschlossen, die Osterferien an der Algarve zu verbringen. Ingo hatte in diesem Jahr keinen Abiturjahrgang, brauchte keine Klausuren zu korrigieren und konnte erstmals seit Jahren in dieser Zeit Urlaub machen. Anna war noch nie in Portugal und hatte sich gern von ihrem Freund überzeugen lassen, der schon einmal den südwestlichsten Zipfel Europas durchstreift und von dort die schönsten Bilder mitgebracht hatte. Sie war gespannt auf die Landschaft und auf die Menschen und freute sich wie ein Kind über die Vorstellung, tagsüber am Strand Muscheln zu suchen, in der Sonne zu liegen oder in die Wellen des Atlantiks zu tauchen. Die Abende würden sie im O Alentejano, O Marinheiro oder wie immer die Restaurants dort hießen, verbringen, Sardinhas Assadas und Vinho Verde genießen. Ingo hatte in lebhaften Farben von seinen kulinarischen Erlebnissen berichtet.

Und nun dies. Sie sprang aus dem Bett und hastete ins Badezimmer. Vor dem Spiegel betastete sie den schmerzenden Kiefer und betrachtete eingehend den Teil der Mundhöhle, in dem sie die Ursache der Beschwerden vermutete. Natürlich war nichts zu erkennen, und sie fragte sich, ob die Schmerzen vielleicht von allein verschwinden würden. Das kam manchmal vor. Andererseits konnten sie auch schlimmer werden. Die Vorstellung, sich in einem unbekannten Land einem Zahnarzt anvertrauen zu müssen, dessen Sprache sie nicht verstand und der womöglich mit Methoden und Werkzeugen arbeitete, die nicht den mitteleuropäischen Standards entsprachen, erschien ihr als der reinste Horror. Sie streckte ihrem Spiegelbild die Zunge heraus und beschloss, noch vor Redaktionsbeginn zu ihrer Zahnärztin zu fahren. Sie würde Verständnis für Annas Notsituation haben und sie zwischen ihren anderen Patienten behandeln. Markus Wille würde nicht begeistert sein, wenn sie zu spät käme, aber der Chefredakteur war meistens nachsichtig und würde ihr nicht den Kopf abreißen. Außerdem hatte sie sich längst ihren Platz in der Redaktion erobert und genoss den Ruf einer engagierten Journalistin.

Sie hatte bei sich zu Hause in Nikolausberg geschlafen. Manchmal hielt sie es für überflüssig, zwei Wohnungen zu unterhalten, da sie immer öfter bei Ingo übernachtete, aber manchmal war sie froh, sich in ihre eigenen vier Wände zurückziehen zu können. Ingo war ein Mann, wie ihn sich viele Frauen wünschten. Liebevoll und aufmerksam, zuverlässig und ehrlich, geduldig und verantwortungsbewusst. Und treu. Was sie von sich nur eingeschränkt behaupten konnte. Doch manchmal zog er sich zurück, blieb einsilbig und verschlossen, konzentrierte sich nur noch auf seine Arbeit. Dann war es besser, wenn sie ihm für eine Weile aus dem Weg ging.

In diesen Tagen waren es eher praktische Gründe, weshalb sie in Nikolausberg geblieben war. Sie musste ihren Koffer für die Reise packen. Badezeug, Sommerkleider, aber auch etwas für den Abend, falls es kühl werden sollte. Und ganz unelegant würde sie auch nicht ausgehen wollen. Außerdem benötigte sie neben Sonnenmilch und Feuchtigkeitscreme inzwischen mehr Schönheitsartikel, als in eine einfache Kosmetiktasche passten. Sie war schließlich keine zwanzig mehr, nicht einmal mehr dreißig. Anna seufzte und begann mit der unvermeidlichen Prozedur, an deren Ende sie hoffentlich wieder so aussah, dass sich wenigstens hin und wieder noch einmal ein Mann nach ihr umdrehte.

Es geschah auf dem Weg zur Tiefgarage. Anna hatte vor einiger Zeit endlich einen Garagenplatz ergattert und war glücklich, im Winter nicht mehr Schnee und Eis von den Scheiben ihres Twingos kratzen zu müssen und sich an heißen Sommertagen in ein kühles Auto setzen zu können. Die Sprechstundenhilfe der Zahnärztin hatte ihr geraten, sich zu beeilen, damit sie noch vor dem ersten angemeldeten Patienten untersucht und gegebenenfalls behandelt werden konnte. Mit großen schnellen Schritten eilte sie auf die Garage zu, während sie in ihrer Handtasche nach dem Toröffner kramte. Plötzlich verdrehten sich Himmel und Erde, und sie fand sich auf dem Boden des Gehsteigs wieder. Durch die Hand, mit der sie noch immer die Fernbedienung umklammerte, fuhr ein stechender Schmerz. Hastig richtete Anna sich auf und sah sich um. Zum Glück hatte niemand ihren Sturz beobachtet. Mit einiger Mühe kam sie wieder auf die Füße. Nach zwei Schritten wäre ihr beinahe das rechte Bein weggeknickt, so heftig packte ein Schmerz ihren Fuß. Mühsam, rechts nur die Ferse aufsetzend, humpelte sie in kleinen Schritten voran, erreichte ihren Wagen und ließ sich erschöpft auf den Sitz fallen.

»Verdammte Scheiße«, fluchte sie vor sich hin. Auch das noch! Würde sie mit bandagiertem Fuß über die Gangway zum Flugzeug humpeln müssen? Der Versuch, den Zündschlüssel zu drehen, verursachte einen elektrischen Schlag im Handgelenk. Anna biss die Zähne zusammen und startete den Motor umständlich mit der linken Hand.

Während sie den Rohnsweg ansteuerte, zermarterte sie sich den Kopf über die Ursache ihres Sturzes. Wieso war sie gefallen? War ihr Fuß umgeknickt? Natürlich hatte sie nicht auf den Weg geachtet, als sie in ihrer Handtasche nach dem Öffner gesucht hatte. Ein paar Sekunden nur. Kein Grund, einfach hinzufallen. Weder war es glatt, noch gab es ein Hindernis auf diesem Weg, den sie schon unzählige Male gegangen war. Unbewusst schüttelte Anna den Kopf.

Nach der Zahnbehandlung – eine Füllung war erneuert worden – ging plötzlich nichts mehr. Anna stand vor der Praxis und konnte nicht einmal mehr nur mit der Ferse auftreten. Tränen schossen ihr in die Augen, teils wegen des Schmerzes, teils wegen des Missgeschicks, das sie ihrer eigenen Dummheit verdankte. Wie sollte sie jetzt nach Hause kommen? Und wie zur Arbeit? Sie zog das Handy aus der Tasche. Ingo war schon in der Schule. Nach kurzem Zögern wählte sie Lissys Nummer.

4

1986

Am Wilhelmsplatz holte er sie ein. Sie strebte auf die Taberna zu, die Mensa für gehobene Ansprüche. Zwar war die Einrichtung ein wenig altmodisch, aber hier ging es weniger laut und weniger hektisch zu als in der Zentralmensa, und meistens gab es ein besonderes Menü. In den fünfziger Jahren hatte die Taberna sogar Speisen à la carte angeboten, die von weiß gekleideten Kellnern serviert wurden. Mark frohlockte innerlich. Bei der Essensausgabe oder an einem der Tische wäre es ein Leichtes, die Schöne in ein Gespräch zu verwickeln. Er beeilte sich, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Auf den Stufen wäre er fast in sie hineingestolpert. Plötzlich drehte sie sich um, trat auf ihn zu und küsste ihn rasch auf den Mund. Mark erstarrte. Sie lachte und verschwand im Inneren des Gebäudes. Andere Mensabesucher drängten an ihm vorbei, während er versuchte, seiner Verwirrung Herr zu werden. Träumte er? Oder war das eben wirklich passiert? Der Duft ihres Parfüms hing noch in der Luft.

Als er sich mit seinem Tablett neben ihr niederließ, beachtete sie ihn nicht. Genussvoll widmete sie sich ihrem Räucherlachs auf Kartoffelpuffer. Mark hatte Schaschlik genommen und bemühte sich nun, Fleisch, Zwiebeln und Paprika möglichst elegant von dem hölzernen Spieß zu bekommen. Während er damit beschäftigt war, die Stücke unfallfrei auf den Teller zu befördern, fühlte er sich beobachtet. Konzentriert heftete er den Blick auf sein Essen. Plötzlich wanderte ein rötlicher Gegenstand in sein Gesichtsfeld, umfasst von einer gepflegten Hand mit langen, schlanken Fingern, die perfekt manikürt waren.

»Wie wäre es damit?« Blutrote Fingernägel wanderten langsam über eine blutrote Flasche. »Zum Schaschlik gehört Ketchup.« Noch immer bewegte sich die Hand. Mark sah endlich auf.

Ihre Augen waren groß und dunkel, der Blick erschien ihm rätselhaft. Aufmerksam, interessiert, ein wenig spöttisch. Vielleicht auch fragend. Zögernd streckte Mark die Hand aus. »Danke«, murmelte er. Wie in Zeitlupe schob sie ihm die Soße entgegen. Als er danach griff, berührten sich ihre Hände. »War es das, was du wolltest?«, fragte sie.

»Ketchup?« Mark legte eine rote Spur über seinen Teller. Sie schüttelte den Kopf. »Du bist mir gefolgt. Vom ZHG bis hierher.«

Mark spießte ein Stück Fleisch auf die Gabel und nickte stumm. Ich benehme mich wie ein Idiot, dachte er und fragte sich, warum ihm keine schlagfertige Antwort einfiel. Er war doch sonst um witzige Sprüche und ironische Bemerkungen nicht verlegen. Während er kaute, antwortete er undeutlich: »War eigentlich eher Zufall.«

»Jetzt bin ich aber enttäuscht.« Sie schob den leeren Teller von sich und betupfte die Lippen mit einer Papierserviette. »Da habe ich mir wohl etwas eingebildet. Schade.«

Mark spürte plötzlich Hitze im Nacken. Er ließ die Gabel sinken. Jetzt nur keinen Fehler machen. »Um ehrlich zu sein«, begann er und sah ihr in die Augen. »Du bist mir aufgefallen. Schon in der Vor...«

»Du mir auch«, fiel sie ihm ins Wort und lächelte entwaffnend. »In der Vorlesung. Bei Abendroth. Du hast eine interessante Frage gestellt.«

»Findest du?« Die Anspannung begann von ihm abzufallen, er hatte das Gefühl, den richtigen Ton getroffen zu haben. Und sie interessierte sich für seine Frage. Oder suchte sie nur einen Anknüpfungspunkt für belanglose Konversation?

»Ja, finde ich. Die Idee ist faszinierend. Schon, um der ganzen juristischen Maschinerie und ihrer verlogenen Selbstgewissheit eins auszuwischen.«

»Und du studierst Jura?«

Sie hob die Schultern. »Warum nicht? Ich will Anwältin werden. In gewisser Weise wäre ich in meinem Beruf Gegenspieler des staatlichen Gewaltmonopols. Ich würde mich für Menschen einsetzen, die den Repressalien der Staatsjuristen ausgesetzt sind.«

»Rechtsanwälte sind Organe der Rechtspflege«, wandte Mark ein. »Das haben wir doch schon im ersten Semester gelernt.«

Sie winkte ab. »Diese Definition ist zwar geltendes Recht, stammt aber aus der Rechtsanwaltsordnung von 1878. Wenn Anwälte sich als Organe der Rechtspflege verstünden, müssten sie ihre Mandanten ausliefern. Sie wären dann genauso scheinheilig wie Politiker. Die schwören, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und was tun sie wirklich? Sie verharmlosen die Gefahren der Atomkraft und lassen Kernkraftgegner in Wackersdorf zusammenprügeln. Politische Parteien pfeifen auf das Parteiengesetz, der deutsche Bundeskanzler leidet unter Gedächtnisschwund, wenn es um die Flick-Spendenaffäre geht, und der österreichische Bundespräsident hat vergessen, dass er vor 1945 ein Nazi war.«

Sie schien sich ein wenig in Rage geredet zu haben, wirkte auf Mark plötzlich weniger kühl, weniger überlegen, weniger abweisend. Ihrer Attraktivität hatte der kleine Ausbruch nicht geschadet. Im Gegenteil, er empfand ihre Gegenwart mit einer solchen Intensität, dass er sein Essen vergaß. Er würde alles daran setzen, um mit ihr im Gespräch zu bleiben, sie näher kennenzulernen, sich mit ihr zu verabreden. Er dachte an den flüchtigen Kuss vor der Tür der Taberna. So etwas hatte er noch nie erlebt. Ganz unsympathisch konnte er ihr nicht sein. Als sie auf seinen Teller deutete, wurde ihm bewusst, dass er sich beim Essen befand und mit einer Kommilitonin sprach, von der er nicht einmal den Namen kannte.

»Schmeckt’s nicht?«

»Doch«, erwiderte Mark und nahm einen neuen Bissen. Er grinste. »Besonders mit dieser roten Soße.«

»Ich heiße Tina«, sagte sie, als hätte sie seinen Gedanken erraten, und streckte die Hand aus. Rasch legte er sein Besteck ab und ergriff sie. »Mark.« Länger als nötig hielt er ihre Hand fest. Sie ließ es geschehen. Er jubilierte innerlich und spürte das Blut in seinen Adern pulsieren. Das Signal war eindeutig. Diese Frau überließ nichts dem Zufall.

Als sie die Taberna verließen, hatten sie ihre Adressen ausgetauscht und sich für den nächsten Tag in der Cafeteria der Zentralmensa verabredet. Dennoch war Mark plötzlich wieder unsicher. Sollte er sie zum Abschied in den Arm nehmen? Das Bedürfnis, sie an sich zu ziehen, schien übermächtig, doch irgendwie erwartete er auch, dass die Initiative von ihr ausging. Unbewusst fuhr seine Zunge über die Lippen. Doch Tina reichte ihm nur die Hand. »Bis morgen!«

Enttäuscht und beglückt zugleich sah er ihr nach, während sie den Wilhelmsplatz in Richtung Friedrichstraße überquerte. Was für eine Frau! Und er war mit ihr verabredet. Schon morgen. Er zog die Neue Juristische Wochenschrift aus der Tasche, auf deren Rand er ihre Anschrift notiert hatte. Sie wohnte in der Herzberger Landstraße. Ob die Adresse stimmte? Ob sie wirklich zur verabredeten Zeit in der Cafeteria sein würde? Mark ließ die NJW zurück in die Tasche gleiten, ohne Tina aus den Augen zu lassen. Auf der Höhe des Denkmals von König Wilhelm blieb sie plötzlich stehen, drehte sich um und hob eine Hand, um ihm zuzuwinken. Nein, sie winkte nicht, sie gab ihm Zeichen, ihr zu folgen.

Er rannte los.

»Ich hab’s mir anders überlegt«, sagte sie, als er vor ihr stoppte. »Hast du Zeit?«

Obwohl ihm sein Unterbewusstsein signalisierte, noch eine Verpflichtung zu haben, nickte Mark nachdrücklich.

»Magst du mitkommen?«

»Wohin?«

»Zu mir.«

»Jetzt gleich?«

Sie lächelte vieldeutig und wandte sich zum Gehen. »Ja, sofort.«

5

2012

Die traditionsreiche Kanzlei in der Theaterstraße war nicht gerade ihre erste Wahl gewesen. Das konservative Ambiente zeigte unaufdringlich, aber bei näherem Hinsehen doch sehr deutlich, welche Schwerpunkte juristischer Tätigkeit hier im Vordergrund standen: Finanzielle Transaktionen für gut betuchte Mandanten. Die Büros waren mit den teuersten Möbeln ausgestattet, und an den Wänden hingen Originale bekannter Maler. Mit arbeits- oder familienrechtliche Angelegenheiten befasste man sich gar nicht, diese Mandanten brachten nicht genug ein. Strafverteidigung kam nur dann auf die Tagesordnung, wenn ein Angeklagter besonders prominent war oder durch seine Tat die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!