Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

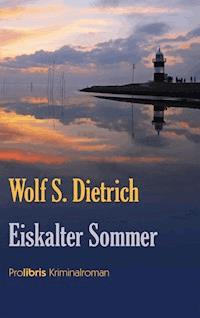

Während sich Nordseeurlauber an den Stränden über die außergewöhnlich heißen Tage freuen und Menschen bei der Arbeit über die Hitze stöhnen, erfriert in einem Kühlhaus ein Mann. Konrad Röverkamp und seine junge Kollegin Marie Janssen übernehmen den Fall. Rasch nehmen sie eine Spur auf, doch ein weiterer Mord stellt ihre bisherige Ermittlungsarbeit infrage. Es gelingt ihnen nicht, eine Beziehung zwischen ihrem Tatverdächtigen und dem zweiten Toten herzustellen. Dann taucht ein Foto auf, das in die Vergangenheit weist - in jenen mörderischen Winter, der das Land zwischen Elbe und Weser vor fast dreißig Jahren heimgesucht hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 329

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolf S. Dietrich

Eiskalter Sommer

Nordseekrimi

Prolibris Verlag

Die Handlung dieses Romans spielt während der Hitzeperiode im Sommer 2006 zur Zeit der Fußballweltmeisterschaft. Ein Teil der Geschichte ist im Winter 1978/79 angesiedelt. Diejenigen, die diese Zeit in Norddeutschland erlebt haben, verbinden sie bis heute mit dem Begriff "Schneekatastrophe". Abgesehen von diesen Rahmenbedingungen entspringt das Geschehen in beiden Teilen – ebenso wie alle Figuren – der Phantasie. Das gilt auch für die Verquickung mit tatsächlichen Ereignissen. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt. Nicht erfunden sind Institutionen, Straßen und Schauplätze in Cuxhaven und Umgebung.

1

Er hätte ihn schon früher umbringen können.

Doch damit hätte er die Zeit des Hochgefühls verkürzt, das ihn seit Wochen begleitete. Es wurde aus eben diesem Abwarten gespeist, das er sich und seinem Opfer gönnte. Das Bewusstsein, den tödlichen Akt jederzeit vollziehen zu können, verschaffte ihm ein Gefühl tiefer Befriedigung. Aber dieser Reiz ließ nach. Und darum wollte er endlich jenes noch unbekannte Gefühl der Macht und Genugtuung kosten, ihn durch seine Hand sterben zu sehen.

An seinem letzten Tag erwachte Evers früher als sonst.

Er schlug die Augen auf, schloss sie aber wegen der Helligkeit sofort wieder. Einige Atemzüge später versuchte er es erneut. Mit leicht zusammengekniffenen Lidern hob er den Kopf, um die Uhrzeit abzulesen. Was die ersten Sonnenstrahlen durch die Fenster der Dachgeschosswohnung ankündigten, bestätigten die Zeiger des Weckers: Nur noch eine Stunde bis zum Aufstehen. Und er hatte gerade so schön geträumt. Sein Kopf sank zurück. Wie gern wäre er zu seinem Traum zurückgekehrt! Zu dieser Frau, ihrer leidenschaftlichen Hingabe und Ekstase. Sie war sehr jung, sie hatte ein Gesicht und einen Namen. Stefanie. Doch die Bilder ließen sich ebenso wenig wieder heraufbeschwören wie die Zuneigung der jungen Frau zurückzugewinnen war. Ein bitteres Gefühl war alles, was ihm blieb. Und eine Erektion. Zunehmender Druck der Blase ließ ihn kapitulieren.

Er warf das Laken von sich, unter dem er gelegen hatte, eine Decke wäre zu warm gewesen, und bemerkte die Schweißflecken im Stoff. Auch seine Haut war feucht. Die Hitze war auch über Nacht nicht aus den Räumen gewichen, obwohl er am Abend sämtliche Fenster geöffnet hatte. Seit Tagen ging das nun schon so. Ganz Deutschland stöhnte unter der Hitzewelle, selbst an der Nordseeküste wurde tagsüber die Dreißig-Grad-Marke überschritten. Noch nie war Evers so froh gewesen, einen Arbeitsplatz zu haben, an dem er sich bei Bedarf abkühlen konnte. Nur die Wohnung wurde von Tag zu Tag wärmer.

Er rollte aus dem Bett und bewegte sich steifbeinig zum Bad. Auf dem Rückweg zog er die Vorhänge auf der Sonnenseite zu und nahm eine Wasserflasche aus dem Kühlschrank mit. Während er trank, entschloss er sich, nicht wieder ins Bett zurückzukehren. Schlafen würde er doch nicht mehr können, vielleicht sollte er die Zeit nutzen, um die Wohnung aufzuräumen. Sie hatte es nötig. Überall lagen Kleidungstücke herum, und auf dem Balkon standen noch die leeren Bierflaschen vom Vorabend. Ein überfüllter Aschenbecher schrie nach Entleerung.

Ohne Frau bestand das Leben nach Feierabend nur noch aus Essen, Trinken, Rauchen. Ein ziemlich beschissenes Leben.

Automatisch schaltete Evers das Radio ein. Bremen eins spielte Abba. Halblaut sang er mit, während er seine Wohnung in Ordnung brachte. „Waterloo – I was defeated, you won the war. Waterloo – promise to love you for ever more …” Das musste 1974 gewesen sein. Der Beginn seiner heißen Zeit. Bei „Waterloo“ war er zum ersten Mal einem Mädchen nähergekommen. Andrea Michalski. Ihren Namen würde er wohl bis zum Grab in Erinnerung behalten. Sie war etwas älter gewesen. Ein Jahr oder zwei. Nur ein paar Tage hatte die Affäre gedauert. Aber außer heftiger Knutscherei und ausgiebigem Fummeln war nichts passiert. Er hatte sich natürlich mehr erhofft, aber sie hatte ihn schließlich sitzenlassen. Wegen eines älteren Jungen.

Ein Wort des Nachrichtensprechers unterbrach seine Erinnerungen. Der Name seiner Firma war gefallen. Evers stürzte zum Radio und drehte die Lautstärke höher.

„... teilte ein Sprecher der Banken in einer gestern Abend per E-Mail verbreiteten Presseerklärung mit, dass die Fischverarbeitung eingestellt werden soll, weil sie nicht mehr rentabel sei. Der Unternehmensteil Tiefkühl-Logistik werde jedoch unter dem neuen Namen CuxFrost weitergeführt. Diese Sparte sei europaweit gut eingeführt und bewege sich mit ihren Umsätzen im Spitzenfeld der Branche. Die konventionelle Herstellung von Fischprodukten dagegen habe in Cuxhaven keine Zukunft, weil die Arbeitskosten zu hoch seien. Zur Zukunft der betroffenen Arbeitnehmer machte der Sprecher keine Angaben. Es sei Sache der Unternehmensleitung und des Betriebsrats, eine sozialverträgliche Lösung zu finden.“

Achtlos ließ Evers fallen, was er in den Händen hielt. Sie haben uns verarscht. Die Verhandlungen, Überzeugungsarbeit bei den Kollegen, nächtliche Sitzungen, unzählige Gespräche – alles für die Katz.

Und das Schlimmste war – seine Kolleginnen und Kollegen würden in ihm den Verräter sehen. Sie würden glauben, dass er sie verkauft habe. Gegen einen guten Job in der CuxFrost. Aus seiner Bewerbung um die neu geschaffene Stelle eines Logistic Managers hatte er kein Geheimnis gemacht. Jeder in der CuxFrisch wusste, dass er der aussichtsreichste Bewerber war. Zumal er die Arbeit schon längst übernommen hatte. Während seine Kollegen auf die Straße gesetzt wurden, fiel er die Treppe hinauf.

Dabei hatten sie einen Sanierungsplan ausgearbeitet. Er als Arbeitnehmervertreter im Betriebsrat, Inhaber Behrendsen, sein Chef und zwei Leute von der Bank. Die Arbeitsabläufe sollten gestrafft und die Taktzahlen erhöht werden. Aber alle sollten weiterbeschäftigt werden. Wenn auch zu niedrigeren Löhnen. Und das sollte plötzlich nichts mehr gelten?

Evers griff zum Telefonhörer, zögerte, legte wieder auf. Wen sollte er anrufen? Die Bankleute waren zu dieser Zeit noch nicht zu sprechen. Oder sie würden sich verleugnen lassen. Sein Chef würde ihm raten, ein paar Tage Urlaub zu nehmen und abzutauchen. Im Gewerkschaftsbüro würde er jetzt auch niemanden erreichen.

Er fuhr zusammen, als das Telefon schrillte. Wer wollte um diese Zeit ...? Natürlich. Auch andere hatten Nachrichten gehört. Ein Kollege, der eine Erklärung verlangte? Unentschlossen starrte er auf den Apparat. Schließlich schaltete sich sein Anrufbeantworter ein. „Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton.“

„Hallo, Herr Evers. Hier ist Felix Dorn von den Cuxhavener Nachrichten. Wenn Sie mich hören, sollten Sie sich melden.“

Unbewusst schüttelte er den Kopf. Die Presseleute müssen warten. Zuerst muss ich mit den Kollegen sprechen. Wahrscheinlich ist in den nächsten Stunden in der Firma der Teufel los.

*

Am Werkstor hatte sich eine Gruppe von Menschen in der blau-weißen Arbeitskleidung der CuxFrisch versammelt. Evers wusste, was die Kolleginnen und Kollegen vorhatten. Sie würden die Einfahrt blockieren. Für Manager und Lieferfahrzeuge. Er selbst hatte diese Art, Druck auszuüben, vor Jahren während eines Arbeitskampfes eingeführt. Aber jetzt würde diese Maßnahme wohl nichts nützen.

Die meisten kannten seinen Wagen. Würden sie ihn durchlassen? Er ließ die Seitenscheibe herunter und streckte den Kopf durch das Fenster während er auf die Menschen zurollte. Einige strebten zur Seite, um ihn passieren zu lassen. Aber dann schrie eine Frauenstimme: „Das ist doch Evers! Na, der traut sich was!“

Sofort schlossen sich die Kollegen zu einer Mauer zusammen. Evers hielt an, sah in die Gesichter, in denen er Wut und Verzweiflung, Angst und Enttäuschung las. Sie wussten, was sie erwartete. Zwölf Monate Arbeitslosengeld und anschließend Hartz vier. Die meisten hatten Kinder, mussten Hypotheken abtragen und Raten für Anschaffungen bezahlen. Besonders bitter waren die Aussichten für die portugiesischen, spanischen und türkischen Kollegen. Sie würden in Cuxhaven wohl keine Arbeit mehr finden.

Einer der Arbeiter stemmte seine schwieligen Hände auf den Fensterrahmen. Carlos Rodriguez war schon über dreißig Jahre in der Firma – länger als Evers. „Mann“, knurrte der Portugiese, „hier geht gleich was los. Die Kollegen sind total von der Rolle. Besser, du verschwindest.“

Evers schüttelte den Kopf und sah dem Mann in die Augen. „Sie haben uns reingelegt, Carlos. Ich weiß selbst nichts. Habe gerade erst in den Nachrichten ...“

Ein rotgesichtiger Arbeiter drängte Rodriguez beiseite und riss die Wagentür auf. Hannes Fedder – auch er war an die dreißig Jahre bei der CuxFrisch. „Du hast uns verschaukelt, Mann.“ Er packte Evers am Kragen und zerrte ihn aus dem Wagen. „Aus dir machen wir Fischfutter.“

Die Situation drohte zu eskalieren. Irgendwie musste Evers die aufgestaute Wut kanalisieren. Er hob die Hände. „Lasst mich doch erst mal zu Wort kommen!“

„Dein Gequatsche kannste dir sparen“, zischte Fedder. „Ihr habt genug geredet. Jetzt wird gehandelt.“ Er hob die Stimme. „Dreißig Jahre haben wir für die Firma geknüppelt, und jetzt wollen sie uns auf die Straße setzen. Das lassen wir uns nicht gefallen!“

„Was willst du machen, Hannes?“ Evers war jetzt auch laut geworden. „Alles kaputt schlagen? Wenn wir nur Krach machen und uns gegenseitig in die Pfanne hauen, stehen wir morgen wirklich auf der Straße. Wenn wir aber die Banken überzeugen wollen, müssen wir ihnen etwas anbieten. Und das können wir nur gemeinsam.“

„Lasst ihn reden“, rief jemand aus der Menge. „Ja, er soll reden“, bestätigte ein anderer.

„Jetzt muss dir aber was Überzeugendes einfallen“, raunte Rodriguez, während der Rotgesichtige den Kopf schüttelte. „Der verarscht uns doch wieder.“ Aber er ließ seinen Kollegen los. Fieberhaft suchte Evers in seinem Kopf nach einer Idee.

*

An warmen Tagen nahm Marie Janssen nicht den Bus, sondern fuhr mit dem Motorroller zum Dienst. Ihr Weg von Groden zur Dienststelle in der Werner-Kammann-Straße führte sie durch die Neufelder Straße. Damit entging sie den morgendlichen Staus und Abgasen zwischen Grodener Chaussee und Konrad-Adenauer-Allee. Und sie konnte statt der Benzin- und Dieselschwaden ein wenig Hafenluft schnuppern. Wenn die Lücken zwischen Fabrik- und Lagerhallen den Blick freigaben auf die Schiffe im Neuen Fischereihafen oder auf ein Stück Nordsee, spürte Marie die Nähe des Meeres, und die Gerüche und Geräusche des Hafens vermittelten ihr das Gefühl, zu Hause zu sein.

Sie war froh, dass sie nach der Ausbildung eine Stelle in Cuxhaven bekommen hatte und so in ihre Heimatstadt zurückkehren konnte. Zum Leidwesen ihrer Mutter war sie jedoch nicht in ihr Elternhaus nach Otterndorf zurückgekehrt. In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Groden hatte sie eine gemütliche Dachwohnung gefunden, in der sie sich wohlfühlte.

Von ihren Freundinnen aus der Schulzeit lebten die meisten nicht mehr in der Stadt. Aber sie hatte neue Freunde gefunden, mit denen sie sich an einem der Badestrände in Döse, Duhnen oder Sahlenburg traf oder Radtouren durch das Land Hadeln oder ins Wurster Land unternahm.

An diesem Morgen entdeckte sie kurz vor dem Fischmarkt an einem der Werkstore eine Ansammlung von Menschen. Rufe wehten zu ihr herüber, in der Menge entstand Bewegung, ein blauer Golf wurde von der Menge gestoppt, der Fahrer aus dem Wagen gezerrt. Menschen riefen durcheinander. Sie konnte nichts verstehen, aber es klang nach Streit. Marie stellte ihren Roller ab, tastete nach dem Handy und lief auf die Gruppe zu. Dabei drückte sie die Kurzwahl-Taste für die Zentrale. Gerade als sie sich dem Tumult näherte, setzte sich der Golf wieder in Bewegung. Die Menschen in blau-weißer Arbeitskleidung strebten zu einem Gebäude auf dem Werksgelände. Aus Maries Handy quäkte eine Stimme. „Was ist denn jetzt, Kollegin?“

„Hat sich erledigt,“ antwortete sie und klappte das Mobiltelefon zu.

Als sie zu ihrem Roller zurückkehrte, entdeckte sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Mann in dunkler Motorradkleidung, der an seiner Maschine lehnte und trotz der Wärme den Helm nicht abgenommen hatte. Der muss ja ganz schön schwitzen. Wegen der Hitze, die seit Tagen herrschte, trug Marie auf dem Roller nur Jeans und T-Shirt, selbst am frühen Morgen.

Während sie gemächlich weiterrollte, beobachtete sie, wie in der Niedersachsenstraße die ersten Fischläden geöffnet wurden. Beim Anblick der gelben Strandkörbe vor Ditzers Fischrestaurant befiel sie noch immer die unangenehme Erinnerung an den ehemaligen Kollegen, der sie dort angesprochen und sich mit ihr verabredet hatte. Die Begegnung hätte fast in einer Katastrophe geendet. Seitdem hatte sie sich noch nicht wieder mit einem Mann eingelassen.

Der kleine Umweg über die Zollkaje erlaubte ihr einen kurzen Blick hinüber zur Alten Liebe. Das Dach des roten Turmes nebenan, der seltsamerweise „Hamburger Leuchtturm“ hieß, obwohl er ein Wahrzeichen der Stadt war, strahlte hell in der Morgensonne. Ein schrilles Hupen riss sie aus ihrer Betrachtung. Sie hatte nicht auf den Verkehr geachtet und wäre beinahe einem eiligen Sportwagenfahrer in die Quere gekommen. Den Rest des Weges bemühte sie sich um etwas mehr Konzentration ...

Die Polizeiinspektion Cuxhaven/Wesermarsch war in einem Gebäude aus roten Ziegelsteinen untergebracht, das den Charme der Siebziger-Jahre-Architektur ausstahlte. Auf dem Parkplatz neben dem Haus stellte sie ihren Roller ab und sah auf die Uhr. Wahrscheinlich bin ich wieder die Erste im Büro.

Im Eingangsbereich vor der Wache empfing sie der übliche Mief aus abgestandener Luft, billigen Reinigungsmitteln und kaltem Rauch. Marie winkte den Kollegen hinter dem Fenster zu. Sie trugen noch die grünen Jacken und senfgelbe Hemden. Bald würden eine andere Dienstkleidung bekommen. Wahrscheinlich war ihnen das sogar recht, denn dann würde man sie nicht mehr als „Schnittlauch – außen grün und innen hohl“ bezeichnen können. Marie dagegen war froh, keine Uniform mehr tragen zu müssen, denn auch die neue Farbe gefiel ihr nicht. Sie erschien ihr eher schwarz als blau, und die Kollegen wirkten darin wie schwarze Sheriffs eines Sicherheitsunternehmens.

Der Türöffner summte, und sie beeilte sich, Flure und Treppenhaus rasch hinter sich zu bringen. Hier müsste auch mal gründlich gelüftet werden. Aber anscheinend stört die schlechte Luft niemanden außer mir.

Wie sie erwartet hatte, war Hauptkommissar Röverkamp noch nicht im Büro. Marie öffnete alle Fenster und ließ sich zuerst auf Röverkamps Sessel fallen, um die Beschriftung der Akten zu studieren, die auf seinem Schreibtisch lagen. Ihr Chef blieb abends oft länger und befasste sich mit den Akten ungelöster Fälle. Obenauf lag der schmale Ordner mit dem Fall des Toten, den die Kollegen von der Wasserschutzpolizei vor einiger Zeit mitsamt seinem Kleinwagen aus dem Hafenbecken gezogen hatten. Alles deutete auf eine Selbsttötung hin, aber Röverkamp hatte noch immer Zweifel.

Marie erhob sich, durchquerte den Raum, nahm die Blumengießkanne aus einem der Schränke und füllte sie am Wasserhahn über dem Waschbecken. Sorgfältig versorgte sie die Grünpflanzen mit frischem Wasser. Seit sie Hauptkommissar Röverkamp zugeteilt worden war, hatte sie die kahlen Wände des gemeinsamen Büros durch großformatige Fotos und Poster mit maritimen Motiven verschönt, die angeschlagenen Kaffeebecher durch neue Tassen ersetzt und Topfpflanzen in die Fensterbänke gestellt. Röverkamp hatte ihre Bemühungen um etwas mehr Wohnlichkeit kommentarlos beobachtet. Eine Zeit lang hatte sie sogar das Gefühl gehabt, dass er überhaupt nichts bemerkte. Doch dann hatte er sie mit der Äußerung überrascht, sie sei wohl so etwas wie eine gute Fee. Und sie zum Essen eingeladen. Ganz nobel – ins Hotel Sternhagen in Duhnen. Bei der Gelegenheit hatte sie dann auch endlich etwas mehr über ihn erfahren. Wie er seine Frau verloren hatte, wie er unter der äußeren und inneren Entfernung zu seiner Tochter litt und warum er sich zuerst gesträubt hatte, mit einer Anfängerin wie ihr zusammenzuarbeiten.

Das Telefon unterbrach ihren Gedankenfluss. Auf dem Display erkannte sie den Anrufer. Sie nahm ab. „Guten Morgen, Konrad. Kommst du nicht ins Büro?“

„Ich muss erst ins Krankenhaus. Amelie ist gestern Abend gestürzt und war einige Zeit bewusstlos. Ich will wissen, wie es ihr geht. Außerdem hat sie hier keine Angehörigen, und irgendjemand muss sich um sie kümmern. Oder gibt es etwas, das meine Anwesenheit erfordert?“

Marie schüttelte unbewusst den Kopf. „Nein. Hier liegt nichts vor. Und falls etwas sein sollte ...“

„... kannst du mich übers Handy erreichen. Bitte ruf mich an, wenn wir einen Fall auf den Tisch bekommen sollten. Bis nachher.“

Nachdenklich legte Marie den Hörer auf. Sie sah Amelie Karstens vor sich. Wie die alte Dame in leicht gebeugter Haltung durch ihre weitläufige Wohnung wuselte, um ihren Mieter Konrad Röverkamp zu versorgen. Die Kapitänswitwe war weit über siebzig, aber voller Energie und Tatendrang. Beides verschwendete sie an den Hauptkommissar, den sie auf ihre Art adoptiert zu haben schien. Sie sorgte sich um sein leibliches Wohl, achtete darauf, dass er sich warm genug anzog und hielt stets ein kühles Bier und einen Aquavit für ihn bereit. Vor einem Jahr hatte Röverkamp ausziehen und sich eine eigene Wohnung nehmen wollen. Doch dann hatte seine Wirtin ihn mit einem weiteren Zimmer bei gleicher Miete geködert. Vielleicht auch mit Bratkartoffeln und Matjes. Und mit ihrem gut gefüllten Kühlschrank.

Hoffentlich ist ihr nichts Ernstes passiert.

*

Der Klinikpförtner blickte über seine Brille hinweg zu ihm auf, wiederholte: „Karstens, Amelie ... mit K, sagten Sie. Das haben wir gleich“, er tippte den Namen in eine Computertastatur. Dann suchte er in der Tabelle auf dem Bildschirm, wobei er einen Zeigefinger zu Hilfe nahm. Der Finger fuhr die Liste entlang, stoppte, glitt vor und zurück, stach dann in die Luft.

„Zimmer 206. Zweiter Stock links.“

Während Röverkamp etwas kurzatmig die Stufen erklomm, nahm er in Gedanken den Dialog mit Amelie Karstens vorweg. „Na, Frau Karstens, wie sieht’s aus? Bleiben Sie noch ein paar Tage hier, oder kommen Sie gleich mit?“ Und sie würde antworten: „Ach, Herr Kommissar, sie lassen mich ja nicht, sonst wär’ ich hier schon weg.“

Röverkamp fand das Zimmer 206, klopfte, hörte nichts, trat ein. Er sah zwei Krankenbetten; beide leer. An einem war ein Pfleger damit beschäftigt, das Laken abzuziehen. „Wo ist Frau Karstens?“, entfuhr es ihm. „Was ist mit ihr?“

Der Pfleger ließ sich bei seiner Beschäftigung nicht unterbrechen und antwortete über die Schulter: „Keine Ahnung. Fragen Sie im Schwesternzimmer.“

Suchend wanderte Röverkamp den Flur entlang. Eine junge dunkelhäutige Krankenschwester kamen ihm entgegen. „Entschuldigung“, fragte er, „wo finde ich Frau Karstens? Sie sollte auf Zimmer 206 sein.“

„Oh, ja, Frau Karstens“, war die Antwort, „bitte folgen Sie mir.“

Die Schwester führte ihn zum Ende des Flurs bis zu einer Tür, die nicht beschriftet war, und schob ihn in den Raum. Mit den Worten „Bitte warten Sie hier einen Augenblick“ schloss sie die Tür und verschwand.

Röverkamp fühlte eine Ahnung in sich aufsteigen. Er wehrte sich dagegen – ohne Erfolg. Würde das Wiedersehen mit Amelie Karstens doch anders ausfallen, als er es sich vorgestellt hatte? Als ein Arzt ins Zimmer trat, ihm die Hand entgegenstreckte und fragte: „Sind Sie ein Angehöriger?“ wurde die Ahnung zur Gewissheit, noch bevor der Arzt fortfahren konnte.

*

Im Schatten des Vordaches der Produktionshalle hatten sich die Arbeiterinnen und Arbeiter dicht zusammengedrängt. Evers stand auf einer Palette, die Carlos Rodriguez mit dem Gabelstapler auf einen knappen Meter Höhe gebracht hatte. Er schwitzte. Nicht nur wegen der hohen Außentemperatur. „Kolleginnen und Kollegen“, begann er. „Es gibt nur einen Weg, auf dem wir aus der Misere ...“

„Die du uns eingebrockt hast“, rief Hannes Fedder dazwischen.

Evers schüttelte den Kopf. „Dazu komme ich später. Jetzt geht es erst mal um eure Arbeitsplätze. Also um die Zukunft der Firma. Wenn die Banken den Geldhahn zudrehen, weil sie dem Betrieb nicht zutrauen, wieder in die Gewinnzone zu kommen ...“

„Das wäre unter dem Alten nie passiert!“, rief jemand aus der Menge und erntete Beifall dafür.

Evers nickte, ging aber auf den Zwischenruf nicht ein. „Wenn also unsere CuxFrisch wieder profitabel arbeiten soll, müssen wir die Firma übernehmen.“

„Wie soll das gehen?“, rief Hannes Fedder. „Das sind doch Spinnereien!“

„Wenn du was Besseres weißt“, entgegnete Carlos Rodriguez, „geh’ nach vorne und erklär’s uns!“

Beifälliges Gemurmel gab Evers Auftrieb. Und er begann, seine vagen Vorstellungen, noch während er redete, zu einem Konzept zu entwickeln und der Belegschaft zu erklären.

Während alle Augen auf ihn gerichtet waren, schob sich ein Mann, der hinter der Halle seine Motorradkleidung gegen einen blau-weißen Overall mit dem Emblem der CuxFrisch getauscht hatte, langsam hinter der Versammlung entlang und verschwand in Richtung Tiefkühlhalle.

2

Winter 1978/79

Frank war eindeutig zu weit gegangen.

Susanne starrte aus dem Fenster des Rheingoldwagens in die vorbeirasende Winterlandschaft, ohne sie wirklich wahrzunehmen. Zum ersten Mal benutzte sie den Intercity. In Bremen würde sie in einen Personenzug nach Bremerhaven und dort in den Bus umsteigen müssen. Wenn noch einer fuhr. Im Radio hatten sie ausdauernde Schneefälle für Norddeutschland vorhergesagt. Aber in ihrer Heimat war es noch nie besonders winterlich gewesen. Sie würde ihr Elternhaus erreichen. Vor ihrem inneren Auge sah sie das bäuerliche Anwesen, wie es sich in die Landschaft außerhalb des Dorfes duckte, sah den Rauch aus dem Schornstein kräuselnd aufsteigen und ihren Vater in Gummistiefeln mit dem Futtereimer den Hof überqueren.

Die Fahrkarte für den „Rheingold“ war viel zu teuer gewesen, denn in diesem Zug gab es nur die erste Klasse. Aber sie hatte München so schnell wie möglich hinter sich lassen wollen. Und Frank.

Es war eindeutig ein Verstoß gegen alle Gesetze. Gegen die geschriebenen und die ungeschriebenen. Pärchen wurden zwar geduldet, aber es war ausdrücklich verboten, innerhalb der WG in eine bestehende Beziehung einzubrechen. So hatten sie es verabredet. Und so musste es von jedem Mitglied, das aufgenommen werden wollte, akzeptiert werden.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!