Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

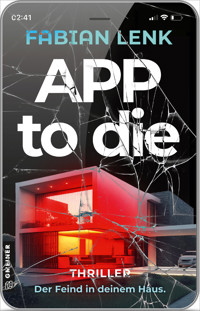

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Thriller im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

Musikproduzent Siegfried »Sunny« Sommer feiert eine glamouröse Party in seinem ultramodernen Smarthome. Alles kann er über eine App steuern. So praktisch, so bequem. Doch unvermittelt übernimmt ein Anderer die Kontrolle über die App. Sunny und seine Gäste werden eingeschlossen - und die Villa wird zur Todesfalle …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Beliebtheit

Ähnliche

Fabian Lenk

App to die

Thriller

Impressum

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © malshak_off / stock.adobe.com;

sandsun / stock.adobe.com;

Alexander Limbach / stock.adobe.com

ISBN 978-3-8392-7652-5

1.

LeRêve stand im Licht mehrerer Spots auf der kleinen Bühne der Villa, das Mikrofon in der Hand. Allein und verlassen, schutzlos und ausgeliefert. Das Gesicht war aschfahl, der Mund nur noch ein Strich. Die Unterlippe bebte. LeRêve wollte schreien, anschreien gegen das höhnische Gelächter, das den Raum flutete, nachdem die letzten Töne des Songs verklungen waren. Doch LeRêve blieb stumm. Fassungs- und sprachlos angesichts der Demütigung, der Vernichtung.

Es war ein Song, den LeRêve selbst geschrieben und vorgetragen hatte und der die Eintrittskarte hatte sein sollen in die Welt der Stars. Der Beginn einer beispiellosen Karriere. Doch statt Beifall gab es nur Häme.

Welch Ignoranz, welch Überheblichkeit dieser Leute, bei denen es sich ausnahmslos um berühmte Produzenten, Komponisten und Interpreten handelte, vor denen LeRêve heute hatte auftreten dürfen wie vor einer Jury. Innerhalb von wenigen Sekunden hatten sie das zerstört, wofür LeRêve lebte.

Das Lachen musste aufhören. Jetzt und für immer.

LeRêve griff zum Handy, das auf dem weißen Flügel lag, und berührte eine App, mit der sich die komplexe Haustechnik der Villa und deren Roboter kontrollieren und steuern ließen.

Eine Minute später, das Lachen hatte noch zugenommen, glitt eine automatische Tür in der gegenüberliegenden Wand zur Seite und ein humanoider Roboter, der wie ein Butler gekleidet war, betrat vollkommen geräuschlos den Raum mit der vier Meter hohen Decke. Nur die rubinroten Pupillen unterschieden die Maschine von einem Menschen. Ihm folgte eine junge Frau. Auch sie war ein Roboter, trug jedoch ein Dienstmädchenoutfit. Sie stellte sich neben die Tür.

Der Butler näherte sich von hinten der kleinen und überaus prominenten Gästeschar in den eleganten Ledergarnituren.

Auf dem Tablett des Roboters standen jedoch diesmal keine vollen Champagnergläser. Ein elektrisches Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge lag darauf.

Ein helles, unternehmungslustiges Geräusch erklang, als der Butler einen Schalter an dem Messer drückte.

LeRêve beobachtete, wie der Roboter den Kopf des derzeit erfolgreichsten Produzenten Deutschlands nach hinten riss und dessen Hals förmlich über die Rückenlehne des Sofas spannte. Dann glitt die Klinge auf Höhe des Kehlkopfs ins Fleisch. Das dümmliche Lachen verstummte, Blut spritzte in hohem Bogen aus der klaffenden Wunde. Während der Produzent nur noch ein gurgelndes Geräusch hervorbrachte, was das Blut weiter sprudeln ließ, begannen die anderen Ignoranten zu schreien. Sie sprangen auf, wollten fliehen, stürzten zur Tür.

LeRêve verriegelte sie mit der App. In Panik trommelten die Eingeschlossenen gegen die Tür.

Unwürdig, aber auch irgendwie erheiternd. LeRêves Gesichtszüge entspannten sich. Der Schock wegen der Demütigung wich und schuf Platz für Zufriedenheit, wenn nicht gar Freude.

Jetzt schrien die Gäste das Dienstmädchen an, ihnen zu helfen. Aber das starrte nur geradeaus zur Bühne. Zu LeRêve.

Ein Mann zog sein Smartphone hervor, vermutlich, um die Polizei rufen. Doch seine Hand wurde vom Küchenmesser abgetrennt, das Telefon fiel zu Boden und wurde von den spitzen Absätzen der Damen zertrampelt.

Während sich die meisten Gäste wie Schafe vor der Schlachtbank zusammendrängten, stürzten sich zwei von ihnen auf den Butler, wohl in dem lächerlichen Glauben, die Maschine überwältigen zu können.

Wie unbeholfen wirkten doch ihre Aktionen im Vergleich zu den fließenden, schon fast tänzerischen Bewegungen der Maschine. Der Angriff auf den Roboter war wieder ein Ausdruck der Überheblichkeit, der völligen Fehleinschätzung der Lage, in der sich die Gäste befanden.

Ein Homo Digitalis war dank seiner Künstlichen Intelligenz seinem simplen Sapiens-Vorgänger nicht nur körperlich haushoch überlegen. Sein Computerhirn arbeitete deutlich schneller als das eines Menschen, es konnte wesentlich mehr Informationen speichern, vergaß nichts, brauchte keine Pausen, konnte sich besser mit anderen Computerhirnen vernetzen beziehungsweise austauschen und entschied aufgrund seiner immensen gespeicherten Datenmengen innerhalb von Sekundenbruchteilen, was richtig war und was nicht, während Menschen mitunter ewig herumlavierten, wie es denn nun weitergehen sollte.

Der Roboter stieß die beiden Männer mühelos zu Boden. Wieder glitt die harte Klinge in weiches Fleisch, zerschnitt kleine Knochen, zerfetzte Arterien, kappte Sehnen und Bänder und bohrte sich in die Herzen der Lästerer. Das Parkett färbte sich zunehmend rot.

Nach einem weiteren App-Befehl griff auch das Dienstmädchen ein, und zwar mit einem ebenso handlichen wie massiven Fleischklopfer, den sie aus der Schürze zog. Nun spritzte das Blut auch gegen die Tür und die Wände.

LeRêve betrachtete das Schauspiel voller Genugtuung. Es war wirklich schön, eine grandiose Symphonie des Todes. Von LeRêve komponiert, von einer App dirigiert und von zwei wundervollen humanoiden Robotern aufgeführt.

Das Pack, das vor LeRêves Augen aus dem Leben schied, hatte es verdient. Warum hatten sie auch gelacht?

Der Auftritt vor der musikalischen Creme de la Creme war wichtig für LeRêve gewesen. Die Chance, um den großen Traum, den LeRêve seit Jahren nicht nur träumte, sondern vollkommen verinnerlicht hatte und lebte, zu verwirklichen.

Der Künstlername LeRêve war keine Laune, kein Zufallsprodukt oder wie bei Modern Talking, den Pop-Ikonen der 1980er-Jahre, die Mischung aus Namensteilen von zwei Bands, die damals an der Spitze der Charts gestanden hatten. Der Name war ein Programm, ein Auftrag, ein Versprechen, zumindest aber eine große Hoffnung. LeRêve lebte für diesen Traum, war besessen davon, in die Charts-Elite aufzusteigen, und bereit, dafür alles zu geben, aber auch, sollte es nötig sein, alles zu nehmen.

Definitiv alles. So wie jetzt.

LeRêve hatte das Zeug zum Star. Die Stimme, das Talent, die Kreativität und vor allem den unbedingten Willen. Niemand war besser. Die Musikwelt musste LeRêve nur noch erleben dürfen. Heute hätte der Startschuss fallen sollen.

Diese Prominenten hier hatten das jedoch gerade verhindert. Deren Reaktion auf LeRêves Darbietung war eindeutig gewesen. Aber ohne den Support von den wenigen Wichtigen in der Musikwelt war es für unentdeckte Talente wie LeRêve ausgeschlossen, aus dem Schatten der Bedeutungslosigkeit hervorzutreten.

Was trieb diese Menschen an, warum hatten sie LeRêve buchstäblich nicht erhört? War es Eifersucht, Angst vor Konkurrenz, Neid?

Egal, es spielte keine Rolle.

Die Schreie und das Flehen der einst Mächtigen waren jetzt LeRêves süßer Beifall, der jedoch bald verebbte, weil die Roboter auch die letzte Kehle durchtrennt hatten.

Es wurde still, vollkommen still, und LeRêve schloss die Augen.

Lächelnd öffnete LeRêve die Augen wieder. Wie ein Taucher, der langsam zur Oberfläche strebt, glitt LeRêve aus den Tiefen des Traumes ans Licht des Hier und Jetzt – und LeRêve wurde klar, dass es dieser eine, ganz bestimmte maladaptive Traum gewesen war, der seine Keimzelle in einer wahren Begebenheit hatte.

LeRêve saß im Schneidersitz an einer senkrecht abfallenden Felskante und sah über den im Sonnenlicht funkelnden Königssee sowie die roten Kuppeldächer und Zwiebeltürmchen der St. Bartholomä-Kirche hinweg zum gewaltigen Watzmann-Massiv. Doch nicht wegen der spektakulären Aussicht war LeRêve hier, sondern wegen der Felskante und der Nähe zum Tod und den damit verbundenen Sehnsüchten und Fantasien.

LeRêve konzentrierte sich, und der Traum hielt sich noch ein wenig in den Gedanken: der missglückte Auftritt, die blasierten Zuhörer, die Roboter, das Küchenmesser, der Fleischklopfer …

Maladaptive Träume begleiteten LeRêve schon seit vielen Jahren. Bereits als Kind hatte LeRêve sie durchlebt, oft genossen und nur selten gefürchtet. Es war eine Gabe, ein stundenlanges Abtauchen in die Unendlichkeit der Fantasie, aber keine Flucht in dieselbe. Wer konnte das schon?

Wirklich reich ist der, der mehr Träume in seiner Seele hat, als die Wirklichkeit zerstören kann, hatte der von LeRêve geschätzte Dichter Hans Kruppa es formuliert.

Wie wahr.

Der Tod war ein häufiges Thema von LeRêves Träumen, aber nicht im Sinne von etwas Vergänglichem oder von einem wie auch immer gearteten Ende. Vielmehr waren die Träume die Pforte zu etwas Neuem. Eine Chance womöglich, ein Aufbruch. Aber wohin? LeRêve wusste es nicht, und das war gut, weil so das Ende stets offenblieb und die Träume und die damit verbundenen fantastischen Reisen nicht in eine bestimmte Bahn gelenkt wurden. Immer wieder waren es auch Träume von Karriere und Ruhm. Außerdem schenkten die Träume LeRêve Kreativität. Die besten Songs waren LeRêve bei maladaptiven Träumen eingefallen.

Die Tagträume kamen nicht aus heiterem Himmel. LeRêve konnte sie bewusst herbeiführen. Voraussetzungen waren nur ein bestimmter Ort wie dieser und Abgeschiedenheit. Doch nicht alle verstanden das, die meisten sogar verkannten das Potenzial – wie LeRêves Eltern.

Als LeRêve elf Jahre alt war, hatten sie einen Termin bei einem Kinderpsychologen vereinbart. Grund waren LeRêves stark nachlassende Schulleistungen gewesen, aber auch die Sorge der Eltern, wenn sie ihr geliebtes Kind nach stundenlanger Suche an einem verlassenen Ort fanden – in sich ruhend, aber nicht wirklich anwesend. Damals hatte sich LeRêve noch in die Welt der altgriechischen Helden geträumt und erste Kurzgeschichten verfasst, in denen diese Helden mitspielten – und LeRêve selbst. Die Musik kam erst später.

Der Psychologe hatte im Gespräch schnell herausgefunden, dass LeRêve unter maladaptiven Tagträumen »litt«, wie er es nannte.

»Wissen Sie«, hatte er zu LeRêves Eltern gesagt und das Kind dabei geradezu übersehen, »im Mittelpunkt solcher Träume steht eine perfektionierte Version der eigenen Person. Der Träumer wird zu dem, was er sein will. Das kann harmlos sein, denn wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein Sport- oder Musikstar zu sein? Doch sollten die Traumsequenzen zu oft auftreten und zu lange dauern, können sie zu Isolation und Wahnvorstellungen führen. Der Träumer verfängt sich in einer idealisierten Parallelwelt, aus der er oft nur schwer wieder herausfinden kann oder auch will.«

Das habe ein gewisses und nicht zu unterschätzendes Suchtpotenzial, hatte der Experte weiter ausgeführt, weil die Parallelwelt einen Ausweg aus Sorgen und Nöten böte. Das sei eine Form des Eskapismus. Nicht selten würden maladaptive Tagträumer zudem unter Depressionen und Angststörungen leiden.

LeRêve hatte nur in sich hineingelächelt. Was für ein Unsinn. Schon damals hatte LeRêve gespürt – nein: gewusst – dass man die Träume mit dem komplizierten Namen nicht fürchten musste, sondern nutzen und sogar lieben konnte. Sie boten ein ungeheures Potenzial, von dem diejenigen, die diese Gabe nicht hatten, nichts ahnen konnten.

Der Psychologe hatte schließlich vorgeschlagen, dass die Eltern LeRêve beobachten sollten. Würde sich der Zustand nicht bessern, sei eine umfassende Therapie sinnvoll.

Um der zu entgehen, hatte sich LeRêve nur dann in die Träume zurückgezogen, wenn Vater und Mutter weg waren. Die Schulnoten hatten sich gebessert und die Eltern sich damit abgefunden, ein vielleicht etwas ungewöhnliches Kind zu haben, um das sie sich jetzt aber weniger Sorgen machen mussten.

LeRêve blinzelte ins Sonnenlicht. Der Traum hatte sich zurückgezogen und die Bühne endgültig frei gemacht für das, was wirklich schien. Aber das spielte keine Rolle. Vor allem deshalb, weil der Traum nicht mehr lange ein Traum bleiben würde, wenn alles nach Plan lief.

Denn schon bald kamen all diejenigen, die in diesem Traum getötet worden waren, zusammen. In einem hochmodernen und mittels einer App gesteuerten Smarthome wollten sie den Geburtstag eines Mega-Stars feiern. Die Einladungen, also die Todesurteile, waren schon ausgesprochen oder geschrieben und verschickt.

In Gedanken hörte LeRêve das Küchenmesser surren und lächelte.

2.

Keuchend hielt Ela inne. Was war das gewesen? Ein Knacken, als wäre jemand auf einen trockenen Ast getreten. Dann ein Rascheln im Gebüsch gleich neben dem Maximiliansreitweg. Sie lauschte. Vogelgezwitscher, das Summen von Bienen, das ferne Rauschen des Verkehrs auf der Bundesstraße 20 beim Hallthurm-Pass am Rand des Bischofswieser Ortsteils Winkl. Aber sonst? Nichts, was Elas Argwohn weiter befeuert hätte.

Dennoch suchte sie die bergige Umgebung gründlich mit den Augen ab. Nadelbäume, Büsche und Gesteinsbrocken aus Dachsteinkalk, die sich am Ende der letzten Eiszeit vor über 10.000 Jahren von den umliegenden Bergen gelöst hatten und in die Talenge von Hallthurm gestürzt waren. Manche waren so klein wie eine Faust, andere so groß wie ein Haus.

Ela wollte sich gerade wieder in Bewegung setzen, als sie für den Bruchteil einer Sekunde einen länglichen Schatten zu sehen glaubte, der aber sofort hinter einem der größeren Steinbrocken verschwand.

Hatte ihr die Fantasie nur einen Streich gespielt, oder war das ein Hund gewesen – ein womöglich frei laufender Hund? Ela schluckte, ihr Puls beschleunigte sich.

Schon als Kind hatte sie Respekt vor Hunden gehabt. Als Ela im Teenageralter von einem nicht angeleinten Hund gebissen worden war, hatte sich dieser Respekt jedoch in Angst gewandelt.

Aber jetzt lag der Wald wieder ruhig vor ihr. Kein Hund weit und breit. Jedoch war das Gelände unübersichtlich.

Ela spielte mit dem Gedanken, die halbe Stunde bis zum Parkplatz zurückzulaufen, wo ihr hellblaues Beetle-Cabrio stand, und zu ihrer Wohnung in Berchtesgaden zurückzufahren.

Doch dann beschloss sie, dass sie sich geirrt hatte. Hier war kein Hund. Fertig, aus.

Außerdem brauchte sie jetzt den Sport, um den Kopf klar zu bekommen. Am liebsten hätte sie sich beim Arrowtag ausgepowert, aber dafür brauchte sie Mitspieler, die genauso gern mit Pfeil und Bogen umgingen wie sie selbst – und ihre Arrowtag-Freunde hatten heute keine Zeit gehabt. Auch Karatetraining – Ela hatte bereits den Hachidan, also den achten Dan – wäre ideal gewesen, aber das Studio war gerade geschlossen. Es blieb also nur das Laufen.

Ela setzte sich wieder in Bewegung. Immer, wenn sie beim Komponieren nicht weiterkam, trieb sie Sport. Noch vor einer Stunde hatte Ela am Klavier in ihrer Wohnung gesessen. Ihre Finger waren über den Tasten geschwebt – aber die Eingebung war nicht gekommen. Also war Ela in die Trainingsklamotten geschlüpft und hierhergefahren. Gerade beim Laufen waren ihr schon öfter gute Ideen gekommen.

Elas Stern am deutschen Pop-Himmel war gerade aufgegangen. Mit ihrem Debüt-Album Warum nicht, auf dem eine Mischung aus nachdenklichen und unverfänglich-positiven Songs zu hören war, hatte sie einen Volltreffer gelandet und stand derzeit auf Platz vier der deutschen Charts hinter The Weeknd, Adele und Helene Fischer.

Entdeckt worden war sie per Zufall bei einem Talentwettbewerb durch niemand anderen als den deutschen Schlagerstar und Produzenten schlechthin: von Sunny Sommer, dessen modernes, mit einer App steuerbares Smarthome inklusive Aufnahmestudio und humanoider Roboter ganz in der Nähe lag.

Ein Smarthome mochte ganz praktisch sein, andererseits fragte sich Ela immer, was wäre, wenn die Technik einmal nicht funktionierte. Brauchte man unbedingt eine App, um einen Heizkörper zu steuern? Sie stellte die gewünschte Temperatur ganz einfach per Hand ein und pfiff auf teure Computertechnik.

Noch kritischer sah sie die humanoiden Roboter, die sich von Menschen fast nicht unterschieden.

Sie mochten hochintelligente, extrem kräftige und jederzeit verfügbare Diener und auf ihre Art perfekt sein. Aber Ela traute den Maschinen in den menschlichen Hüllen nicht. Wer wusste schon, was wirklich in denen vorging oder zu was sie in der Lage waren? Und wer garantierte, dass der hoffnungslos unterlegene Mensch nicht die Kontrolle über das verlor, was er erschaffen und mit einer überragenden Künstlichen Intelligenz versehen hatte?

Der technikverliebte Sunny sah das anders. Roboter faszinierten ihn. Er hat seine drei Exemplare nach den griechischen Göttern Ares, Peitho und Kybele benannt.

In einer Woche war Ela zu Sunnys Party anlässlich seines 40. Geburtstages eingeladen. Freitagabend ging es los, sie würden in den Geburtstag hineinfeiern. Es sollte Ela nicht wundern, wenn Sunny seine Gäste mit den Robotern auch ein wenig beeindrucken wollte. Aber das war auch seine einzige Macke.

Während Ela den leicht ansteigenden Weg hinaufrannte, dachte sie an ihre erste Begegnung mit Sunny zurück, die alles verändert hatte. Der Mega-Star, groß, charmant und gut aussehend, hatte sie nach ihrem Auftritt angesprochen, und Ela war aus allen Wolken gefallen, als er ihr das Angebot gemacht hatte, sie zu produzieren.

Sunny, der damals gerade seine in den Boulevardmedien breitgewalzte Scheidung von der Schlagersängerin Mona de Luna hinter sich hatte, hatte sie zum einen beeindruckt. Zum anderen war Ela auf der Hut gewesen. Sie wusste zwar, dass es nahezu unmöglich war, sich auf eigene Faust im Musik-Business durchzusetzen, und dass sie jemanden wie Sunny brauchte, um voranzukommen. Ohne Kontakte lief in dieser Branche nichts. Es war schließlich leider weniger von Bedeutung, was man konnte, sondern mit wem.

Daher hatte sie trotz ihres großen Talentes, unzähliger Gesangsstunden und ihrer Träume von einer Karriere als Musikerin nach dem Abitur Jura studiert. Während des Studiums hatte sich Ela auch intensiv mit den Verträgen beschäftigt, die junge und unerfahrene Newcomer unterschrieben beziehungsweise unterschreiben mussten, weil sie als Nobodys gar keine andere Wahl hatten.

Nicht selten bedeutete diese Unterschrift den Verzicht auf jegliche Einnahmen aus Downloads oder CD-Verkäufen. Schlimmer noch: Sie bedeutete Schulden.

Die Labels waren äußerst erfindungsreich, wenn es darum ging, die Musiker zur Kasse zu bitten. Musikvideos, für die zwischen 50.000 und 250.000 Euro fällig waren – für Michael Jacksons Scream waren es sogar zehn Millionen Dollar – wurden mit den ohnehin schmalen Lizenzbeteiligungen der Künstler komplett verrechnet, ebenso Werbung im Fernsehen, im Radio oder auf Plakaten. Die Betreuung des Künstlers ließen sich die Labels zudem zusätzlich mit etwa 20 Prozent aller Band- oder Solo-Interpreten-Einnahmen bezahlen.

Sämtliche Gagen liefen über die Konten der Plattenfirmen, die den Künstlern solange nichts auszahlten, bis diese ihre durch die Verrechenbarkeit entstandenen Schulden abgetragen hatten.

Sunny hatte sich überrascht gezeigt, wie gut informiert Ela war.

Noch am selben Tag hatte Ela mit ihm und dessen Bruder, dem Rechtsanwalt Thorben, einen absolut fairen Deal ausgearbeitet. Sie hatte ihm viele wichtige Vertragsdetails diktiert, nicht er ihr. Sunny hatte mitgespielt und sich, wie er etwas steif formulierte, auf die weitere Zusammenarbeit gefreut. Die währte nun seit knapp einem Jahr.

Ela hatte ihren Job als Rechtsanwältin an den Nagel gehängt und sich auf ihre Karriere als Musikerin gestürzt. In beachtlichem Tempo hatte sie mit Sunnys Unterstützung ihr erstes Album herausgebracht.

Ela geriet ins Stolpern und bemerkte, dass ihr rechter Schnürsenkel aufgegangen war. Als sie sich hinkniete, um ihn zu binden, drang ein leises Grollen an ihre Ohren. Angst kroch in Elas Blick, und sie war versucht aufzuspringen und loszusprinten. Doch sie beherrschte sich – eine derart unbedachte Aktion könnte das Vieh nur noch mehr reizen, seinem Jagdinstinkt nachzugehen.

Aber wo war das Tier? Elas Blick schoss in alle Richtungen. Nichts. Sie war allein.

Halt, Moment. Ein Augenpaar, von einem satten Rot und durchdringend, blitzte in dieser Sekunde zwischen Zweigen auf. Oder hatte sie sich erneut getäuscht?

Ela rieselte ein Schauer den Rücken hinunter. Sie war wie gelähmt. Starr war ihr Blick auf die Zweige gerichtet. Eine Minute verstrich, aber nichts brach aus dem Unterholz und sprang sie an.

Also doch nur ein weiterer Fehlalarm ihrer Sinne? So musste es sein.

Die Erstarrung wich, und Ela atmete tief ein und aus. Langsam beruhigte sich ihr Herzschlag.

Etwa 20 Meter vor ihr zweigte ein gesperrter Privatweg ab. Ela wusste, dass er zu Sunnys Domizil führte. Dort wäre sie in Sicherheit, falls doch etwas hier herumlief, was hier nicht herumlaufen durfte.

Ela bog in den Weg ab, der steil anstieg. Sie wurde langsamer, bis sie schließlich eher walkte als lief. Ela bemühte sich um einen gleichmäßigen Takt, um eine gewisse Monotonie ihrer Bewegungen – denn genau diese führte bei ihr oft dazu, dass sie sich auf etwas völlig anderes hervorragend konzentrieren konnte – wie eben auf die Komposition, mit der sie vorhin nicht weitergekommen war, aber von der sie ahnte, dass sie etwas Großes werden konnte. Den Refrain hatte Ela bereits im Kopf, aber an den Strophen haperte es, von den Bridges ganz zu schweigen. Es war wie ein Puzzle, dessen Teile zwar irgendwie zusammengehörten, die aber noch nicht richtig lagen.

Ela fokussierte sich auf die erste Strophe. Ihre Füße bewegten sich jetzt im Takt, den das Stück haben würde, und im Geiste sah sie sich an dem Klavier sitzen, das ihre Mutter ihr einmal geschenkt hatte.

Dorothea von Opdenhövel verachtete die Musik ihrer Tochter.

»Seicht-süßer Honig, der die Sinne verklebt« oder »Schlafmittel für simple Geister« waren noch die freundlicheren Beschreibungen der einstigen Sopranistin, die auf allen großen Bühnen der Welt in Rollen wie der Floria Tosca, Medea, Lady Macbeth oder Madame Butterfly brilliert hatte.

Auch Elas Erfolg stimmte Dorothea von Opdenhövel nicht um. Ganz im Gegenteil. Wie könne Ela sich nur darüber freuen, einen großen Beitrag zur Volksverblödung beizusteuern?

Ela hatte unter der Arroganz und Abwertung ihrer Mutter immer gelitten. Es war ihr einfach nicht gelungen, sich von ihr emotional abzukoppeln, auch wenn sie sich das schon 1000 Mal vorgenommen hatte.

Weitaus herzlicher war Elas Verhältnis zu ihrem Vater, einem früheren Richter, von dem sie das Interesse an Jura geerbt hatte. Wie kein anderer konnte Jochen von Opdenhövel komplexe juristische Zusammenhänge einfach, aber vor allem auch amüsant erklären.

Doch wenige Jahre nach seiner Pensionierung war er dement geworden und litt zunehmend unter Verwirrtheit. Wache Phasen wechselten mit solchen, in denen er Angst, Halluzinationen und Wahnvorstellungen hatte. Inzwischen war Jochen von Opdenhövel in einer Pflegeeinrichtung untergebracht.

Ela besuchte ihren Vater regelmäßig. Wenn er einen guten Tag hatte, gingen sie ein kurzes Stück zusammen spazieren. An schlechten Tagen saß sie einfach nur an seinem Bett, streichelte seine Hand und erzählte ihm etwas – von ihrer Musik, ihren Erfolgen oder auch nur etwas Alltägliches. Manchmal reagierte er, manchmal auch nicht. Dann war es, als spräche Ela zu sich selbst.

Ela verdrängte die düsteren Gedanken. Erneut war sie abgeschweift. Sie suchte nach dem musikalischen Faden und wollte ihn gerade wieder aufnehmen, als sie hinter sich erneut das Grollen vernahm.

Ela drehte sich um. Etwa 50 Meter entfernt lauerte ein Dobermann auf dem schmalen Weg. Ein Muskelpaket, das über die zweitgrößte Beißkraft unter den Hunderassen verfügte. Diese entsprach fast der eines Löwen. Rute und Ohren des Hundes mit dem seidig schwarzen Fell und den braunen Pfoten waren aufgestellt, die seltsam rubinroten Augen auf Ela gerichtet. Er hob die Lefzen, ein Knurren drang aus seiner Kehle. Dann katapultierte er sich nach vorn und schoss mit einer nahezu geräuschlosen und absolut beeindruckten Athletik auf Ela zu.

Ela hetzte den Weg hinauf.

Im Rennen wandte sie sich um und registrierte zu ihrem Entsetzen, dass der Dobermann die Distanz zu ihr bereits halbiert hatte.

Panisch blickte sie wieder nach vorn, hielt Ausschau nach einem Baum, den sie erklimmen konnte.

Ihr Atem ging stoßweise, ihr Puls raste. Nichts, nichts, nichts. Die unteren Äste der Bäume würden ihr Gewicht niemals tragen. Dann wenigstens ein Knüppel, um das Biest in die Flucht zu schlagen. Aber nirgends lag ein dicker Ast herum.

Jetzt war das Hecheln des Köters ganz nah. Viel zu nah. Das Vieh musste direkt hinter ihr sein.

»Kerberos!«, schallte ein Befehl durch den Bergwald. »Stopp!«

Ela wandte sich abermals um. Der Dobermann war wenige Meter hinter ihr stehen geblieben und hatte seine merkwürdigen Augen nach links gerichtet.

Ela folgte dem Blick und sah nun, wie Sunny hinter einem hohen Baum hervortrat und den Hund zu sich heranpfiff. Kerberos, wie das Vieh offenbar hieß, parierte schwanzwedelnd.

Elas Panik wandelte sich erst in unendliche Erleichterung, dann in Wut.

»Ist das etwa dein Köter?«, schrie sie Sunny an und machte einen Schritt zurück, als der Schlagerstar mit dem Dobermann ganz entspannt auf sie zu kam.

Sunny streichelte den Kopf des Rüden. »Aber sicher«, sagte er. »Du musst keine Angst vor ihm haben. Kerberos wollte nur spielen.«

»Klar, nur spielen«, zischte Ela.

»Tut mir leid, wenn er dich erschreckt hat«, sagte Sunny und lächelte entwaffnend. »Kerberos ist kein echter Hund, er ist eine Maschine, die nur das tut, was man ihr befiehlt. Ich bin Kerberos’ Primärer User. Er gehorcht mir aufs Wort. Ich kann ihn auch über eine App auf meinem Handy steuern, und, falls es nötig sein sollte, auch in seine Grundprogrammierung eingreifen. Kerberos sieht täuschend echt aus, nicht wahr?«

»Großartig, noch eine von diesen verdammten Maschinen«, stieß Ela hervor. Sie hätte es an den roten Pupillen erkennen können. Die hatten auch die anderen Roboter Ares, Peitho und Kybele in Sunnys Smarthome. Das was das Einzige, was diese Dinger von ihren menschlichen beziehungsweise tierischen Vorbildern unterschied.

Sunny überging ihre Kritik. »Kerberos stammt von derselben Firma wie meine humanoiden Roboter. Ich habe ihn erst gestern bekommen«, berichtete er, während er Kerberos hinter den Ohren kraulte. »Der hat mich wieder ein kleines Vermögen gekostet.«

Ela lachte verächtlich. »Hast du keine Angst, dass ein Jäger dein kleines Vermögen mit einem gezielten Blattschuss zerstören könnte?«

»Nein, überhaupt nicht. Kerberos bemerkt den Jäger viel früher als der ihn. Da sollte eher der Jäger Angst haben.«

»Wie dem auch sei, du hättest mir von dem Vieh erzählen müssen«, meinte Ela scharf. »Wir haben doch gestern erst telefoniert.«

Sunny hob bedauernd die Schultern. »Ja, du hast recht. Sorry. Darf ich dich auf einen Kaffee einladen? Oder auf ein Glas Champagner?«

»Nein«, stieß Ela hervor, deren Wut allerdings allmählich verrauchte.

»Ach, komm schon«, bat Sunny. »Ich möchte das wenigstens ein bisschen wiedergutmachen. Gib mir eine Chance, Ela.«

»Dir? Niemals«, sagte sie, konnte aber nicht verhindern, dass ein Lächeln über ihr Gesicht huschte. »Ich muss noch arbeiten. Ein neuer Song.« Sie seufzte. »Allerdings komme ich damit gerade nicht so recht weiter.«

Wieder lächelte Sunny. »Ein neuer Song? Was hältst du davon, wenn wir uns zusammen daransetzen? Vielleicht fällt uns gemeinsam etwas ein.«

Ela ging kurz in sich. Sunny war zweifellos kreativ, er war ein großartiger Komponist, und sie beide waren schon mehrfach ein gutes Team gewesen. Vermutlich war es klug, sich mit Sunny an den neuen Song zu setzen und die Puzzleteile zusammenzufügen.

»Okay«, sagte sie also.

Dann gingen sie den Waldweg hinauf zur Villa.

Kerberos folgte ihnen und ließ Ela nicht aus seinen seltsam ausdruckslosen Augen mit den rubinroten Pupillen.

3.

Milo konzentrierte sich. Die Aufgabe war alles andere als leicht, sein Gegner ihm überlegen. Er hatte allenfalls eine Außenseiterchance. Milo beugte sich dicht über das Spielzeugauto und versuchte abzuschätzen, wie viel Schwung er dem kleinen blauen Ding geben musste.

»Mach schon!«, rief Timmy, sein Sohn. Er stand neben Milo an der Stirnseite des Tisches und hopste von einem Bein auf das andere.

Der Achtjährige hatte sein rotes Auto gerade mit einem gut getimten Schubs zur anderen Seite gleiten lassen, wo es zwei Zentimeter vor dem Abgrund zum Stehen gekommen war.

Ziel des Spiels war es, das eigene Fahrzeug möglichst nah an die Kante heranzubekommen. Wer dichter dran war, bekam einen Punkt. Fiel das Auto jedoch über die Tischkante in die vorsorglich auf den Boden ausgebreiteten Kissen, gab es nichts.

Milo lag bereits eins zu fünf hinten. Bei zehn Punkten war Schluss. Er wusste, dass Timmy gewinnen würde, und freute sich für ihn. Aber Timmy konnte es nicht leiden, wenn man die Sache nicht ernst nahm.

Das kleine Auto verließ Milos Hand und näherte sich dem Ziel.

Timmy hörte mit der Hopserei auf und stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch. Seine großen braunen Augen weiteten sich vor Schreck, als es so aussah, als ob sein Auto von Milos Fahrzeug gerammt und über den Abgrund geschoben würde – denn auch das galt.

Doch jetzt wurde Milos Auto langsamer.

»Das reicht nicht!«, stieß Timmy erleichtert hervor.

Vielleicht doch, dachte Milo.

Mit einem leisen Klack fuhr das blaue dem roten Auto ins Heck. Timmy kreischte auf und raufte seine dichte dunkle Lockenmähne.

Der Auffahrunfall bewirkte jedoch nur, dass Timmys Auto noch ein Stück näher an die Kante geschoben wurde, während Milos Wagen stehen blieb.

Timmy strahlte. »Sechs zu eins!«

Milo hob die Schultern. »Du bist einfach zu gut für mich. Magst du was Süßes?«

»Hast du Eis?«

Welche Frage. Wenn Milo seinen Sohn alle zwei Wochen sehen durfte, war immer alles vorbereitet. Timmys Lieblingssorte lag im Eisfach, die Autos standen Seite an Seite auf dem Küchentisch und der Deckel der Kiste mit den Legoklötzchen war aufgeklappt. Aus den Boxen tönten Timmys Lieblingssongs. Gestern hatte er noch ein Buch für ihn gekauft. Es handelte von Spinnen, denn aus für Milo unerklärlichen Gründen liebte sein Sohn diese Tiere.

Vorhin hatten sie auf dem alten Sofa gesessen und das Fachbuch durchgeschaut. Timmy war begeistert gewesen und hatte ihm erzählt, dass er auch in der Schule immer auf der Suche nach Spinnen sei, die er bevorzugt im Schreibtisch der Lehrer deponierte.

Milo selbst machte eher einen großen Bogen um diese Tiere.

Er ging zum Kühlschrank, um das Eis zu holen. Die Küche war klein und ebenso lieblos ausgestattet wie der Rest der Wohnung. Milo lebte auf 60 Quadratmetern purer Nüchternheit. Neben Küche und Bad gab es noch das Wohnzimmer sowie einen Schlafraum, in dem neben dem Einzelbett auch Milos Schreibtisch mit dem Computer stand.

Nach der Scheidung von Luisa war ihm nicht viel geblieben. Aber Milo hatte auch nicht um irgendein Möbelstück gekämpft. Es hätte ihn ohnehin nur an die Trümmer seiner Ehe erinnert.

Also war er zu einem Discounter gefahren und hatte sich eine neue und billige Einrichtung zusammengestellt.

Luisa war in dem schmalen Reihenhaus geblieben, das ihr Familiennest, wie sie es nannte, für immer hatte sein sollen. Diese Ewigkeit hatte gerade mal acht Jahre gewährt.

Timmy war in dem Haus mit dem kleinen Garten samt Kletterturm aufgewachsen und auch geblieben. Seine besten Freunde waren die Nachbarskinder. In der Nähe gab es einen Kindergarten und eine Grundschule. Perfekt.

Milo war in eine Kleinstadt gezogen, die etwa eine halbe Stunde von seinem alten Heim entfernt war, und lebte in einem gesichtslosen Mehrfamilienhaus an einer belebten Straße.

Er öffnete die Eisschachtel und löffelte eine große Kugel Eis in eine Schale.

Luisa war ihm inzwischen egal. Sie hatten sich auseinandergelebt wie so viele andere Paare auch, da war nichts mehr, was man vermissen konnte. Freunde hatte Milo nicht, allenfalls ein paar flüchtige Bekannte. Während seiner Ehe hatte sich alles um die kleine Familie, vor allem aber um Timmy gedreht. Seine alten Freundschaften hatte Milo vernachlässigt, und nach der Trennung von Luisa war es schwierig, den Faden wiederaufzunehmen. Timmy war nun der alleinige Mittelpunkt des Milo-Mikrokosmos.

Während Milo die Schokostreusel, die nicht fehlen durften, über das Eis rieseln ließ, warf er einen raschen Blick zur Uhr. Noch knapp zwei Stunden blieben ihnen. Um Punkt 17 Uhr musste Milo seinen Sohn im Reihenhäuschen abliefern.

Luisa achtete auf jede Minute, und Milo wusste, dass sie ihm Probleme machen konnte, wenn er überzog. Im Gegensatz zu ihm hatte Luisa inzwischen einen neuen Partner gefunden: einen auf Familienrecht spezialisierten Anwalt.

Milo wanderte mit der Schale zum Tisch zurück. Nachdem Timmy das Eis, das aussah, als würde es im Dunkeln leuchten, aufgegessen hatte, spielten sie weiter mit den Autos. Milo ging mit eins zu zehn unter.

»Und jetzt? Lego oder lesen?«, fragte Milo.

Timmy dachte einen Moment nach. Dann schoss sein rechter Zeigefinger nach oben. »Das Spinnenbuch!«

Sie setzten sich wieder, und Milo klappte das reich bebilderte Buch auf. Er las eine Seite vor, dann war Timmy an der Reihe. So erfuhr Milo von seinem Sohn, dass der Zweihöcker-Spinnenfresser oder Ero furcata zur Spinne des Jahres 2021 gewählt worden war.

»Diese Spinne ernährt sich ausschließlich von anderen Spinnen, genauer von Haubennetzspinnen«, las Timmy leicht stockend vor. »Ero furcata schleicht sich in der Dunkelheit an, berührt das Netz der anderen Spinne und täuscht so ein ins Netz gegangenes Beutetier vor. Nähert sich die Haubennetzspinne der vermeintlichen Mahlzeit, greift der Jäger an, beißt seinem Opfer ins Bein, lähmt es mit einem Gift und saugt es über die Bissstelle aus.«

Milo fragte sich einmal mehr, was Timmy an Spinnen schätzte.

»So eine hätte ich gerne mal für die Schule«, meinte sein Sohn, und Milo registrierte, dass dessen große braune Augen strahlten.

»Tut es nicht mal ein …«, Milo überlegte, »ein Maikäfer zum Beispiel?«

Timmy schüttelte den Lockenkopf. »Zu langweilig.«

Sie lasen noch ein wenig weiter, doch dann wurde Timmy müde.

Er streckte sich auf der Couch aus und bettete seinen Kopf auf Milos Oberschenkel. Der breitete eine Decke über seinen Sohn und gab ihm noch ein Kuschelkissen. Langsam fuhr Milo durch Timmys Haar und sah zu, wie dessen Augen zufielen. Kurz darauf ging Timmys Atem ruhig und gleichmäßig.

Im Hintergrund lief noch immer die Musik eines überaus erfolgreichen Interpreten, der sich ganz auf Kinderlieder konzentriert hatte.

Auch Milo hatte sich einst als Gitarrist und Sänger versucht. Mit seiner Band hatte er rocklastigen Funk gespielt, ganz im Stil von Mother’s Finest, nur lange nicht so gut.

Milo hatte in endlosen Übungsstunden seinem Mother’s Finest-Idol Gary »Moses Mo« Moore nachgeeifert. Es war ein aussichtsloses Unterfangen gewesen. Das hatte auch für die anderen Bandmitglieder gegolten. Nie war die Band über Provinzbühnen hinausgekommen und hatte sich schließlich aufgelöst.

Milo war der Musik aber treu geblieben, jedoch nicht an der Gitarre oder am Mikrofon, sondern an der Tastatur eines Computers. Nach einem Journalistikstudium hatte er bei einer großen Musikfachzeitschrift namens Metronom angeheuert, die nach eigenem Bekunden unabhängig und kritisch war. Milo, der eigentlich Mirko Lostner hieß, bekam das Kürzel Milo, das zu seinem Spitznamen wurde. Inzwischen nannte ihn alle Welt so.

In dem Magazin hatte Milo spannende Newcomer vorgestellt, große Bands auf Tourneen begleitet sowie Homestorys verfasst.

Es war seine Welt gewesen, in der Mischung aus Musik und Schreiben glaubte er, seine berufliche Heimat gefunden zu haben. Doch schon bald hatte Milo bemerkt, dass es mit der Unabhängigkeit des Metronoms nicht weit her war. Das Magazin war wie viele andere zunehmend in die Abhängigkeit der Anzeigenkunden geraten, die weit mehr Geld in die Kasse des Verlegers spülten als die Abonnements.

Immer seltener entwickelten Milo und seine Kollegen eigene Themen. Die wurden woanders kreiert, meist in den Marketingabteilungen der Musikbranche. Brachte ein Star etwas Neues heraus, so wurde eine große Story – und eine noch größere Anzeige – ins Blatt gehoben, vorformuliert von der PR-Riege, garniert mit gephotoshoppten Bildern einer externen Agentur. Kritischer Journalismus verkam zum Sprachrohr der Anzeigenkunden.

Milo hatte schließlich gekündigt, kurz nach der Geburt von Timmy. Ohne Einkommen hatte er dagestanden und Luisas berechtigte Flüche ertragen, die ihm grenzenlosen Egoismus vorgeworfen hatte.

Milo hatte sich einem neuen Ziel zugewandt: Er hatte einen Roman geschrieben, in dem es auch um die Zustände in den Redaktionen ging. Nach einem Jahr Suche gab ihm ein kleiner Verlag grünes Licht, und Milo erzielte mit 10.000 verkauften Exemplaren zumindest einen Achtungserfolg. Mit seinem zweiten Titel, diesmal handelte es sich um einen Thriller, landete Milo einen Volltreffer, und sein Konto füllte sich endlich wieder.

Doch mit den folgenden Titeln ging es nur in eine Richtung: nach unten. Milo hatte inzwischen Mühe, seine Miete zu zahlen.

Timmy bewegte sich im Schlaf, stöhnte leise auf und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, als wolle er einen bösen Traum wegwischen. Erneut strich Milo ihm durchs Haar, und das Kind entspannte sich wieder.

Die Durststrecke würde Milo jedoch schon sehr bald beenden, dessen war er sich sicher. Über seine alten Kontakte in der Musikszene war er auf einer Party in München an Deutschlands derzeit erfolgreichsten Schlagersänger und Produzenten geraten: Siegfried »Sunny« Sommer.

Der Name Sunny stand für 26 Nummer-1-Hits, die er für sich oder von ihm produzierte Künstler geschrieben hatte, knapp 30 Millionen Downloads und verkaufte Tonträger sowie diverse Bambis, Echos und Ottos. Allein auf Instagram hatte er 1.500.000 Follower, danach kam TikTok mit 1.300.000. Regelmäßig sah man Sunny zudem in Jurys und Talkshows. Derzeit lag er mit dem Schlager »Zurück zu dir« erneut auf Platz eins der deutschen, niederländischen und österreichischen Charts.

Milo erinnerte sich noch genau an diesen einen Moment ihres Gesprächs, der seinem Berufsleben eine entscheidende Wendung geben konnte.

»Tja, weißt du«, hatte Sunny damals zu ihm gesagt, »wenn irgendwo Platin draufsteht, bin meistens ich drin.«

»So etwas in der Art würde ich auch gern mal von mir behaupten«, hatte Milo zugegeben. »Mit Büchern ist das aber auch ungleich schwerer.«

Sunny hatte ihn herausfordernd angesehen. »Warum? Liegt es nicht eher an dir oder am Thema? Ich glaube, dass du einfach den Nerv der Zeit treffen musst, um Erfolg zu haben – ob nun mit einem Song oder einem Buch.«

Da war etwas dran, hatte Milo gedacht. Aber dafür brauchte man vor allem einen richtigen Riecher. Über den schien Sunny zweifellos zu verfügen, nicht aber er selbst.

»Ich habe eine Idee«, war Sunny fortgefahren. »Schreib ein Buch über mich. Meine Herkunft, meinen Werdegang, meine Erfolge. Das hatte ich schon immer mal vor, aber ich kenne meine Grenzen. Ich kann Songs schreiben, Leute produzieren und groß rausbringen, aber ein Buch schreiben? Nein, dafür bist wohl eher du der Richtige.«

Milo war wie elektrisiert gewesen. Wenn auf dem Cover Sunnys Name prangte, würde sich das Buch wie von selbst verkaufen. Ein Bestseller, garantiert.

Aber Vorsicht. Wie stark würde Sunny in den Text eingreifen? Wollte sich der Schlagerstar ein literarisches Denkmal setzen, war Milo nur ein Schreibknecht, der eine Lobeshymne auf Sunny diktiert bekam?

»Habe ich freie Hand, ich meine, vollkommen freie Hand?«, hatte er daher gefragt und sich alle Mühe gegeben, ruhig zu wirken.

Sunny hatte einen Moment nachgedacht. »Machen wir es doch so: Wir treffen uns hin und wieder, und du fragst mich aus, du recherchierst das alles. Ich kann alte Fotos beisteuern, wenn du magst. Du kannst mich auch begleiten, zum Beispiel bei einer Tournee. Das Einzige, was ich will, ist, den Text vor der Veröffentlichung zu lesen.«

»Und dann wirst du mir in das Manuskript reinreden?«

»Nur, wenn es sachlich falsch ist. Einverstanden?«

Damit konnte Milo leben, er hatte eingewilligt.

Versonnen streichelte er weiter den Kopf seines Sohnes. Das war tatsächlich eine große Chance. Vor einigen Wochen hatte er sich ans Konzept gemacht und sich schließlich dazu entschieden, eine Sammlung von Episoden zu verfassen: Sunny als Kind, Sunny auf dem Internat, die erste Aufnahme, der Durchbruch. Gespräche mit Sunnys Eltern und mit Künstlern, die von Sunny produziert worden waren. Eine Backstage-Reportage.

Dieses Konzept hatte er einem großen Verlag vorgestellt und schnell die Zusage sowie einen guten Vorschuss bekommen, der jedoch mit der verkauften Auflage verrechnet werden würde – was allerdings branchenüblich war. Der Titel sollte Sunny: Der Weg auf den Pop-Olymp lauten, garniert mit einem Hochglanzfoto des Schlagergiganten.

Zwei weitere Kapitel für das Sunny-Buch sollten am kommenden Donnerstag und Freitag aufgeschlagen werden. Bisher hatten sich Milo und Sunny für die Arbeit an dem Buch nur in Restaurants getroffen, doch an diesen beiden Tagen würde Milo die Gelegenheit bekommen, das private Reich des Schlagerstars zu erkunden.

Laut Sunny handelte es sich bei seiner Villa um ein ultramodernes Smarthome mit Watzmann-Blick, dessen Haustechnik mit einer App gesteuert werden konnte. Zudem kümmerten sich drei humanoide Roboter um Haushalt, Fuhrpark und Garten.

Am Donnerstag, wenn Milo ein weiteres Hintergrundgespräch mit Sunny führte, würde er den Robotern erstmals gegenüberstehen. Er war neugierig zu erfahren, ob diese Dinger wirklich so verblüffend menschenähnlich waren.

Sunny hatte Milo beim letzten Interview erzählt, dass er ein absoluter Robotik- und Technik-Freak sei: »Ich habe mich schon immer für so was interessiert. Computer sind schon seit Jahrzehnten nicht mehr aus der Musik wegzudenken. Ohne Synthesizer, Drum Machines, Loop Stations oder digitale Recordingmischpulte läuft doch längst nichts mehr. Und jetzt erobern Computer und Roboter eben auch den Alltag.«

Würde ein Roboter bald ein sensationelles Gitarrenriff wie Gary »Moses Mo« Moore spielen können? Ein komplexes Schlagzeugsolo wie Phil Collins? Oder eine Klaviersonate von Mozart?

Eine absolute Horrorvorstellung für jemanden wie Milo, für den Musik zuerst einmal ein Handwerk war, das man in jahrlanger harter Arbeit erlernen musste. Programmierte man Musik mit einem Computer, so entriss man ihm die Seele.

Aber gut, auch die humanoiden Roboter waren sicherlich interessant für sein Buch.

Für den darauffolgenden Freitag war Milo zu Sunnys Geburtstagsparty eingeladen, die in ganz kleinem prominentem Kreis in Sunnys Villa mit Watzmann-Blick stattfand.

»Da sind auch Freunde und andere Stars dabei«, hatte Sunny ihm verraten. »Ich bin mir sicher, dass du eine Menge Futter für das Buch bekommst.«

Womöglich war die Party tatsächlich eine gute Gelegenheit, Sunnys prominenten Freunden Anekdoten zu entlocken.

Timmy bewegte sich wieder im Schlaf. Er hatte am Tag nach Sunnys Party Geburtstag, und Milo würde vorbeikommen, um ihm ein Geschenk zu bringen. Die Uhrzeit war genau festgelegt, und Milo wollte unbedingt pünktlich sein, denn vor einem Jahr hatte er den Geburtstagsbesuch in den Sand gesetzt. Ein plötzlicher Termin, ein verspäteter Aufbruch, dann auch noch eine Autopanne: Es war einfach alles zusammengekommen – und Timmy hatte vergeblich auf seinen Vater gewartet.

Das verzieh sich Milo bis heute nicht. Er erinnerte sich noch zu gut an die Enttäuschung, die er aus Timmys Stimme herausgehört hatte, als er ihn kleinlaut angerufen hatte.

Diesmal durfte nichts schiefgehen. Milo würde auf die Sekunde genau da sein, um den Kleinen in die Arme zu nehmen und ihm das Geschenk zu geben.

Dabei handelte es sich nicht um ein neues Spielzeugauto oder ein Fachbuch über Spinnen, sondern um eine kurze Geschichte, die Milo für Timmy bereits begonnen hatte und auch selbst illustrieren würde.

Nur für ihn.

Nachdenklich betrachtete Milo das Gesicht seines schlafenden Sohnes. Er liebte Timmy mit einer Intensität, die manchmal schon wehtat.

Ein Blick zur Uhr. Ihre Zeit lief ab. Schon sehr bald würde er ihn wieder bei seiner Ex abliefern.

Um genau 17 Uhr.

Milo drückte Timmy an sich. Er vermisste ihn schon jetzt.

Schade, dass er ihn nicht zu Sunnys Geburtstagsparty mit den Robotern mitnehmen konnte …

4.

Bodos legendäre, geheimnisumwobene und nach ihm benannte Bar lag in einem exklusiven, vollklimatisierten Kellergewölbe im Herzen der Münchner City. Es gab zwei Wege, um in Bodos Bar hineinzukommen. Entweder hatte man eine persönliche Einladung von Bodo und somit freien Eintritt. Das war die absolute Minderheit, und es handelte sich ausnahmslos um Prominente, die als Magneten für die zweite Gästegruppe fungierten: für diejenigen, die bereit waren, 500 Euro Eintritt zu bezahlen, um diesen Promis möglichst nah zu sein und – mit etwas Glück – auch noch von einem der oft anwesenden Boulevardreporter fotografiert zu werden.

Für die 500 Euro erhielten die Auserwählten ein Glas Champagner und, sollten sie zum ersten Mal dabei sein, eine von Bodos VIP-Karten mit goldenem Schriftzug auf weinrotem Hintergrund und fünf Prozent Rabatt für den nächsten Besuch, sofern Bodo sie für würdig hielt.

Zudem bekamen die Gäste einen Einblick in eine architektonisch ungewöhnliche Welt unter Tage. Wenn sich für sie die Stahltür am Eingang geöffnet hatte und sie an dem livrierten Aufpasser und der Empfangsdame vorbei waren, ging es eine Rampe hinunter zu einer offen stehenden Flügeltür, neben der eine weitere junge Frau wartete, diesmal mit einem Tablett, auf dem volle Champagnergläser standen.

Hinter der Flügeltür erstrahlte Bodos Reich. Die große Bar war komplett aus edlen Hölzern wie gebeizte Esche, Eiche und Walnuss gefertigt und bot eine verspielte Ansammlung von Nischen, antiken Möbeln, modernen Sitzgruppen aus Leder und kleinen Cocktailtischen. Farblich dominierten warme Braun- und tiefe Blautöne.

An den Wänden standen deckenhohe Regale, die mit seltenen oder kuriosen Artefakten und Kunstgegenständen gefüllt waren und von sorgsam gedimmten Spots in ein geheimnisvolles Licht getaucht wurden: Keramiken, Schmuck, Gläser, glitzernde Steine, Kerzenständer, rätselhafte Miniaturen aus Ton, Spieldosen, seltene Holzkunst und uralte Bücher.

Ein weiteres Highlight bildete eine runde Sitzgruppe etwa in der Mitte der Bar, die der Gondel eines Fesselballons nachempfunden war. Metallseile verbanden die Gondel mit einer Ballonhülle aus türkisfarbenem Seidenstoff. Die Sitzmöbel konnte man mit wenigen Handgriffen entfernen und die Gondel, so wie heute, in eine Bühne umfunktionieren.

Die vier Meter hohe Decke des Gewölbes war abgehängt mit großen, kupferfarbenen Stahlbändern, in die Lichterketten integriert waren.

Der Boden bestand teils aus hochwertigen Hölzern, teils aus ebensolchen Fliesen.

An der der Flügeltür gegenüberliegenden Seite erhob sich eine geschwungene Theke aus Mahagoni-Holz mit einem maßgefertigten Handlauf aus Metall und Barhockern, die mit einem sündhaft teuren Samtstoff bezogen waren. Dahinter ragte ein weiteres Regal für Gläser und Flaschen über die gesamte Länge der Bar auf, in dem Dutzende von Spiegeln die Größe des Raums zu verdoppeln schienen, in dem nichts aus einer Epoche und nichts aus einem Guss war – und genau das machte den magischen Reiz aus. Alles harmonierte auf eigentümliche Art und Weise miteinander.

Heute war die Bar wieder einmal brechend voll. Zum einen lag das daran, dass man einfach dabei sein musste, wenn es hier ein Event gab und man prominent war oder es zumindest sein wollte.

Zum anderen lag es am heutigen Event selbst: an Sunny, der gleich auftreten würde. Mit Bodo, den Sunny seit den gemeinsamen Schultagen kannte, war vereinbart, dass er fünf seiner großen Hits sang, darunter auch »Zurück zu dir«. Alles Playback, aber das würde niemand bemerken. Schließlich hielt Sunny immer genügend Abstand zu seinen Fans. Eine so kleine Anzahl von Zuhörern – es mochten keine 200 sein – war Sunny nicht gewohnt. Normalerweise füllte er ganze Stadien oder riesige Hallen, aber hier musste er eine Ausnahme machen.

In einem leichten Sommeranzug und Sneakers stand Sunny mit dem Rücken an die Bar gelehnt, die Arme rechts und links auf die Theke gestützt, einen Drink in der Hand. Er war dicht umringt von lachenden Leuten, die um seine Nähe buhlten. Small Talk, Komplimente, seichtes Blabla.

»Unglaublich, wie du immer wieder den Nerv triffst«, sagte gerade ein junger Typ, den Sunny nicht kannte. »Ein Hit nach dem anderen.«

»Tja, ist auch immer Glück dabei«, erwiderte er.

»Glück?« Gackern. »Aber nicht doch. Bei so einer Konstanz in den Charts kann man doch nicht mehr von Glück sprechen.«

»Richtig, du untertreibst, Sunny«, mischte sich jetzt eine Frau in einem Versace-Kleidchen ein. »Ich darf doch Du sagen, oder?«

»Jaja, schon okay.« Sunny war nicht bei der Sache, hörte kaum hin. Er war schließlich nicht freiwillig hier, und schon gar nicht wegen der Gage. Es gab nämlich keine. Sunny erhielt keinen einzigen Cent, er trat gratis in diesem dekadenten Tempel auf, weil er Bodo Geld schuldete. Anderthalb Millionen Euro. Geld, das Bodo ihm für die Ausstattung des Smarthomes und die humanoiden Roboter zugesteckt hatte. Cash, es gab keinen Vertrag, noch nicht einmal eine hingeschmierte Vereinbarung auf einem Bierdeckel. Mündlich hatten sie vereinbart, dass Sunny zehn Prozent Zinsen zahlte.

Die Rückzahlung inklusive Zinsen war bereits vor einigen Monaten fällig gewesen, aber Sunny hatte um Stundung gebeten, weil er sich mit dem Ausbau seines Smarthomes übernommen und zudem Pech an der Börse mit hochriskanten Fonds und Investitionen in Krypto-Währungen gehabt hatte. Bei seiner Hausbank bekam Sunny ebenfalls keinen neuen Kredit mehr.

Bodo hatte zugestimmt, allerdings den Zinssatz auf 15 Prozent erhöht und Sunny dazu verpflichtet, bei ihm drei Mal gratis aufzutreten.

Die zweite Frist war allerdings vor einer Woche abgelaufen. Glücklicherweise hatte Bodo bisher stillgehalten, und Sunny hoffte insgeheim, dass der Barbesitzer den Termin vergessen hatte.

Sunny vermutete, dass das Schuldengeschäft für Bodo eine Art Geldwäsche war. Es gab Gerüchte, wonach es der Barbesitzer mit den Zahlungen ans Finanzamt nicht so genau nahm. Auch von undurchsichtigen Immobiliendeals auf dem überhitzten Münchner Wohnungsmarkt war die Rede.

»… nun sag schon, wann?«, fragte jemand.

»Was?«

»Na, wann deine neue Single rauskommt«, wiederholte der Jemand, den Sunny erst jetzt richtig wahrnahm. Ein Mann Mitte 40, Bauchansatz, aufgedunsenes Gesicht.

»Bin dabei. Komponiere noch.«

»Ah, interessant. Ist sicher spannend so was.«

Sunny war um Höflichkeit bemüht. »Na klar, ist es.«

»Worum geht es in dem Song?«

»Um …«, Sunny überlegte kurz und sagte dann einfach, »um die Liebe.«

Der Mann strahlte. »Wie schön. Darauf sollten wir anstoßen. Auf die Liebe!«

Sunny ließ sein Glas gegen das des Unbekannten klirren und registrierte, dass es fast leer war.

Er drehte sich um und stellte fest, dass Bodo die ganze Zeit in seinem Rücken gewesen war. Keine angenehme Vorstellung. Sunny war froh, dass er Bodo nicht zu seiner Geburtstagsparty am kommenden Freitag hatte einladen müssen. Garantiert war Bodo zu Ohren gekommen, dass Sunny seinen 40. feierte, und wenn der Barbesitzer gefragt hätte, ob er kommen dürfe, hätte Sunny nicht Nein sagen können.

»Noch einen?«, fragte Bodo in seinem wie üblich ebenso geschäftsmäßigen wie freundlichen Ton.

»Ja, ohne Eis bitte.«

»Kannst du haben.«

Sunny beobachtete Bodo, wie der routiniert mit dem Cocktailbecher hantierte. Bodo war klein und muskulös, neigte aber zu deutlichem Übergewicht. Sein Bauch wölbte sich unter dem Smokinghemd. Der Barbesitzer hatte ein dachsähnliches Gesicht mit einer langen breiten Nase, weit auseinanderliegenden dunklen Augen und einem weißen Backenbart, der ihm wohl etwas Aristokratisches verleihen sollte. Ein adliger Dachs.

Sunnys Handy summte, und er zog es aus der Hosentasche. Es handelte sich um eine belanglose WhatsApp-Nachricht, die Sunny unbeantwortet ließ. Er inspizierte lieber die App, über die er die Technik seines Smarthomes kontrollieren konnte. Alles war in Ordnung. Sunny schob das Handy wieder weg und nahm den Drink in Empfang.

»In zehn Minuten sehen wir dich auf der Bühne«, sagte Bodo mit Nachdruck.