16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ludwig Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

So geländegängig und anspruchslos wie ein Kamel, so schnell und zuverlässig wie ein Geländewagen – das ist Michael Martins Motorrad. Seitdem er als Schüler einmal mit dem Mofa von München nach Marokko fuhr, hat der renommierte Fotograf, Geograf und Abenteurer nahezu die ganze Welt mit dem Motorrad bereist. Ob er mit seiner Maschine die Wüsten dieser Welt durchquert, 5000 Meter hohe Himalaya-Pässe erklimmt oder bei eisigen Temperaturen die verschneite kanadische Arktis bezwingt: Immer weht ihm der Fahrtwind um die Nase, er spürt den Untergrund in den Armen und fühlt Hitze und Kälte hautnah. Hier erzählt er von seinen abenteuerlichen Reisen, von Begegnungen mit inspirierenden Menschen, von Pannen und atemberaubenden Naturerlebnissen – und von der grenzenlosen Freiheit auf zwei Rädern.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 321

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch:

So geländegängig und anspruchslos wie ein Kamel, so schnell und zuverlässig wie ein Geländewagen – das ist Michael Martins Motorrad. Seitdem er als Schüler einmal mit dem Mofa von München nach Marokko fuhr, hat der renommierte Fotograf, Geograf und Abenteurer nahezu die ganze Welt mit dem Motorrad bereist. Ob er mit seiner Maschine die Wüsten dieser Welt durchquert, 5000 Meter hohe Himalaya-Pässe erklimmt oder bei eisigen Temperaturen die verschneite kanadische Arktis bezwingt: Immer weht ihm der Fahrtwind um die Nase, er spürt den Untergrund in den Armen und fühlt Hitze und Kälte hautnah. Hier erzählt er von seinen abenteuerlichen Reisen, von Begegnungen mit inspirierenden Menschen, von Pannen und atemberaubenden Naturerlebnissen – und von der grenzenlosen Freiheit auf zwei Rädern.

Zum Autor:

Michael Martin ist Fotograf, Vortragsreferent, Abenteurer, passionierter Motorradfahrer und Diplom-Geograf. Seit über 35 Jahren berichtet er über seine Reisen in die Wüsten der Erde und wurde zum weltweit renommiertesten Wüstenfotografen. Er veröffentlichte mehr als 30 Bildbände und Bücher, die in neun Sprachen übersetzt wurden, hielt über 2000 Vorträge und produzierte viele TV-Dokumentationen. Neben den Trockenwüsten standen auch die Kälte- und Eiswüsten der Arktis und Antarktis im Fokus seiner Arbeit. Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit einer Ehrenmedaille der Royal Geographic Society. Zuletzt erhielt er den Gregor International Calendar Award und den ITB Book Award für sein Lebenswerk. Bei Ludwig ist von ihm erschienen: »Das Wesen der Wüste«.

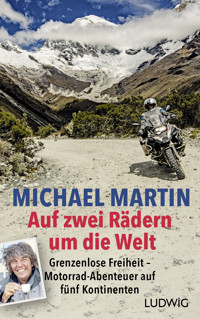

MICHAEL MARTIN

mit Sabine Wünsch

Auf zwei Rädern um die Welt

Grenzenlose Freiheit – Motorrad-Abenteuer auf fünf Kontinenten

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Für meinen Freund Jörg Reuther, der es so hervorragend versteht, meine Motorradabenteuer in Bildern einzufangen

Originalausgabe 02/2025

Copyright © 2025 by Ludwig Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

www.Ludwig-Verlag.de

Redaktion: Evelyn Boos-Körner

Umschlaggestaltung: wilhelm typo grafisch unter Verwendung von Motiven von © Jörg Reuther (Cover) sowie © Katja Kreder, © Jörg Reuther und © Thilo Mössner (Rückseite)

Fotos im Innenteil: © Gerhard Martin 9; © Achim Mende 11, 14; © Kay Maeritz 28, 31, 34; © Holger Fritzsche 49, 50, 56, 58; © Katja Kreder 71, 72, 75, 76, 80, 81, 87; © Thilo Moessner 235, 240, 247, 251; © Jörg Reuther 107, 111, 115, 117, 122, 123, 126, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 182, 184, 186, 187, 190, 191, 192, 198, 201, 203, 204, 207, 209, 216, 217, 220, 224, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 261, 264, 267, 271, 272, 273, 276, 278, 280, 281, 286, 287, 288, 292, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303; alle anderen Bilder © Michael Martin

Satellitenbilder: Claudius Diemer

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-31915-1V001

Inhalt

Vorweg

Vom Fahrrad zum Motorrad

Afrika

Meine erste Motorradreise – Von Kenia nach Kapstadt

Zu den Quellen des Nil

Von Tunesien nach Mauretanien

Transsahara – Vom Atlantik zum Nil

Durch die Namib

Im Ostafrikanischen Grabenbruch

Asien

Von Pakistan nach Indien

Auf dem Dach der Welt

Durch die winterliche Gobi

In den Steppen der Mongolei

Australien

Im Outback

Nordamerika

Durch Utah und Arizona

Auf dem Dempster Highway durch Kälte und Eis

Südamerika

Von Lima nach Feuerland

Durch die Anden Boliviens und Perus

Europa

Im isländischen Hochland

Von Rügen zur Zugspitze

Drei Jahrzehnte im Rückspiegel

Danksagung

Vorweg

Als ich 1991 meine erste Fernreise nach Ost- und Südafrika mit dem Motorrad unternahm, konnte ich nicht ahnen, wie stark dieses Gefährt mein Reiseleben, meine Fotografie und auch meine Vorträge über 30 Jahre lang beeinflussen würde. Bei dieser ersten Reise konnte ich feststellen, was ich seitdem immer wieder erlebt habe, nämlich dass das Motorrad gegenüber dem Auto eine ganze Reihe von Vorteilen bietet: Nicht nur bringt es einen näher an Land und Leute heran, es schlägt auch eine kulturelle Brücke. Ich verdanke dem Motorrad schöne Stunden, aber auch viele, in denen ich mich fragte: Warum sitze ich bei dieser Hitze/ diesem eisigen Wind /diesen schlechten Pistenverhältnissen … – Sie verstehen das Prinzip – auf einem Motorrad?! Doch wie die folgenden Kapitel zeigen werden, hat das Positive letztlich immer überwogen.

Es war gar nicht so leicht, aus meinen gut 50 weltweiten Motorradreisen die eindrücklichsten auszuwählen. Eine rein chronologische Reihenfolge hätte bedeutet, dass es in den 2000er-Jahren kreuz und quer durch die Welt gegangen wäre – deshalb entschied ich mich zusammen mit meiner Co-Autorin Sabine Wünsch, die Reisen nach Kontinenten zu gliedern, innerhalb der Kontinente aber chronologisch zu erzählen. Und so werde ich gemeinsam mit Ihnen auf zwei Rädern um die Welt reisen, zunächst durch Afrika, wo ich meine allererste Motorradtour unternahm, dann durch Asien, Australien, Nord- und Südamerika und schließlich Europa, wohin meine bislang letzten Motorradreisen führten.

Am Anfang eines jeden Kapitels finden Sie eine Karte mit der Reiseroute sowie Angaben, mit welchen Reisepartnern (wenn es welche gab), welcher Maschine und in welchem Jahr ich die Reise unternommen habe – wichtige Faktoren, die jeweils großen Einfluss hatten. An dieser Stelle möchte ich meinen Sozien und Sozias danken, die mir immer vertrauten (und vertrauen mussten), dass ich die Maschine heil durch Hitze, Staub, Geröll und Schlamm, aber genauso durch Kälte und Eis steuerte.

In der Zusammenschau erzählt dieses Buch meine Reisegeschichte auf zwei Rädern, erzählt es von der Faszination des Motorradfahrens und viel von der Welt, die ich auf dem Sattel verschiedener Maschinen erleben durfte. Bei den Motorrädern handelte es sich ausnahmslos um Maschinen von BMW, denn ich hatte das Glück, dass mir dieses Unternehmen von meiner ersten Motorradreise an als Sponsor zur Seite stand, und ich bin mit den verschiedenen GS-Modellen von der R 100 bis zur R 1300 immer gut gefahren. Nicht umsonst steht GS für »Gelände und Straße«, und in der Tat waren die Maschinen für die Anforderungen rund um den Globus – ob Schotter-, Sand-, Gras-, Eis-, Schneepisten, Fahrten querfeldein durch Wüsten und über Lavafelder, Furtenquerungen oder ellenlange Teerstraßen – optimal geeignet.

Ich würde mich freuen, wenn Sie – ob Motorradfahrer oder nicht – durch dieses Buch zu eigenen Reisen inspiriert würden, denn die Welt ist viel zu schön, um sie nicht mit eigenen Augen zu erleben.

Vom Fahrrad zum Motorrad

Mein erstes Erlebnis auf zwei Rädern hatte ich im Alter von fünf Jahren. Zum Geburtstag bekam ich ein Kinderfahrrad, das mein Vater auf dem Sperrmüll entdeckt und liebevoll hergerichtet hatte. Alles funktionierte einwandfrei, und dank einer frischen grünen Lackierung sah das Rad fast aus wie neu. Wir lebten damals in Bonn. Unsere Wohnung lag in einer Sackgasse, sodass ich gleich vor dem Haus eine recht sichere »Trainingsstrecke« hatte. Ging es zunächst mit Stützrädern und der geduldigen Unterstützung meines Vaters los, hatte ich den Dreh bald raus und fuhr die Straße eigenständig auf zwei Rädern auf und ab.

Ich hatte unglaublichen Spaß am Fahrradfahren. Im Wettstreit mit anderen Jungs aus der Straße versuchte ich, das Gefährt auf möglichst hohe Geschwindigkeiten zu beschleunigen und dann mit der Rücktrittbremse das Hinterrad zu blockieren, um einen schwarzen Streifen auf die Straße zu zeichnen.

Mein erstes Fahrrad im Alter von fünf Jahren

Kurz nach meinem sechsten Geburtstag zogen wir nach Gersthofen bei Augsburg. Die Brahmsstraße, in der wir nun wohnten, war relativ stark befahren, aber es gab in der näheren Umgebung etliche ruhige Straßen, in denen ich mich austoben konnte. Einmal war ich mir meines Könnens gar zu sicher. Ich wollte auf dem kurzen Weg von unserem Gartenzaun zum Treppenaufgang einen Bremsstreifen hinterlassen, hatte aber entweder die Entfernung oder mein Tempo falsch eingeschätzt. Es ging jedenfalls gründlich schief, denn ich konnte nicht rechtzeitig bremsen, flog in hohem Bogen über den Lenker und knallte mit dem Kinn auf eine der Steinstufen. Mein Aufschrei ließ meine Mutter herbeistürzen, die zunächst mein blutendes Kinn zu versorgen versuchte, mich dann aber kurzerhand in unserem VW Käfer zur Wohnung unseres Hausarztes Dr. Weiser fuhr. Der war tatsächlich zu Hause und schaffte mich in sein Zimmer für kleinere Notfälle. Zum Glück hatte ich mir weder Zähne ausgeschlagen noch den Kiefer gebrochen. Allerdings musste die Wunde am Kinn genäht werden. Zurück blieben von diesem ersten Unfall zwei Narben: eine tatsächliche am Kinn und im übertragenen Sinn eine in meinem Kopf, denn von da an begleitete mich beim Radfahren die Angst vor einem Sturz – eine Angst, die später auch auf dem Motorrad immer mitfuhr.

Irgendwann, als das grüne Fahrrad zu klein für mich wurde, träumte ich von einem Bonanza-Rad. Diese leuchtend orangen Räder mit dem typischen Bananensattel samt Lehne und dem Chopper-Lenker waren das absolut Coolste, was man sich als Kind damals vorstellen konnte. Nach einigem Hin und Her trieb mein Vater ein Modell auf, das nicht ganz meiner Vorstellung entsprach, trotzdem machte ich mich energisch ans Aufpeppen (heute würde man es »Tunen« nennen): Das wichtigste Accessoire war ein Fuchsschwanz, der an einem Ende des Lenkers angebracht wurde, dazu Reflektoren, Wimpel und einiges mehr. Ich trieb allerhand Aufwand, um mich im Wettlauf mit den anderen Jungs zu profilieren. Ganz wichtig war auch ein kleiner VDO-Tachometer, der anzeigte, wie schnell man fuhr und vor allem, wie viele Kilometer man mit dem Rad bereits zurückgelegt hatte. Natürlich waren diejenigen Jungs am coolsten, die die höchste Kilometerzahl vorweisen konnten. Ich hatte zwar bald eine dreistellige Zahl auf meinem Tacho, wunderte mich aber doch über die fast vierstellige eines Nachbarjungen – bis ich ihn beim Schummeln erwischte. Er hatte den Tacho samt Tachowelle ausgebaut, in das Bohrfutter einer Schlagbohrmaschine eingespannt und die Bohrmaschine auf maximaler Geschwindigkeit laufen lassen …

Mein Bewegungsradius wurde größer, vor allem nachdem ich zu einem späteren Geburtstag ein Fahrrad von Peugeot bekommen hatte. Es war für damalige Verhältnisse ein sehr gutes Fünfgang-Sportrad. Bald unternahm ich erste Radtouren bis in den Naturpark Westliche Wälder bei Gablingen, nordwestlich von Gersthofen. Mit meinem Peugeot erreichte ich auch mühelos das 14 Kilometer entfernte Biberbach, um dort meinen Schulfreund Christian zu besuchen.

Für meinen Freund Achim, mit dem ich die Leidenschaft für Astronomie teilte, und mich wurden unsere Räder mit der Zeit zu einem relevanten Transportmittel. Lichtverschmutzung ist kein allzu neues Thema, weshalb wir bis nach Österreich radelten, um freien Blick auf die Sterne zu haben. Bekannte meiner Eltern hatten am Hönig in den Lechtaler Alpen Almwiesen, auf denen wir campen durften.

Mit Fahrrad und Fernrohr in die Berge

Wir wollten auch fotografieren, was wir am Nachthimmel sahen, und so bauten wir mithilfe von Achims handwerklichem Geschick einen Fotokoffer, der genau in den Dreiecksrahmen eines Herrenfahrrads passte.

Ein paar Essensvorräte und unsere Teleskope packten wir in Satteltaschen, auf den Gepäckträger kam der Schlafsack, darin eingerollt Wäsche zum Wechseln. Nach Schulschluss am Freitagnachmittag strampelten wir los. Ein Stück führte uns über die »Radautobahn«, eine 30 Kilometer lange geteerte ehemalige Eisenbahnstrecke. Bei Füssen überquerten wir die Grenze nach Österreich, fuhren über Reutte nach Bichlbach. Nach etlichen Stunden auf dem Sattel lag der Pass hoch nach Berwang vor uns. Bis wir in Rinnen ankamen, war es bereits Mitternacht. Oft nahmen wir trotzdem noch den Hönig in Angriff. Wir stellten die Räder ab, schulterten unser Gepäck und marschierten los, hinauf zum 2039 Meter hohen Gipfel. Solange wir zur Schule gingen, nahmen wir in jedem Sommer mehrmals diese Tortur auf uns.

Aus diesen Touren zum Hönig ging die Idee hervor, in den Schulferien nach der elften Klasse mit dem Fahrrad nach Marokko zu reisen, um im Süden des Landes den Südsternhimmel zu beobachten. Viele Wochen vorher begannen wir mit dem Training.

Auf einer Tour nach Venedig im Mai, bei der wir unsere Ausrüstung testen wollten, kamen wir bei Garmisch in schlechtes Wetter. Wir fanden für die Nacht Schutz in einem Heuschober, wo wir zwar trocken blieben, aber erbärmlich froren. Am nächsten Morgen fuhren wir in aller Frühe unausgeschlafen und durchgefroren los. Das sollte sich bald rächen. Die Steigung hinter Garmisch tat unseren unaufgewärmten Körpern nicht gut, und eines meiner Knie teilte mir das unmissverständlich mit. Letzten Endes blieb uns nichts übrig, als die Reise mit der Bahn fortzusetzen und auch zu beenden. Wir fanden es schade, Venedig nicht aus eigener Kraft erreicht zu haben, machten uns vor allem jedoch große Sorgen um unsere Marokkoreise.

In den folgenden Wochen wurde klar, dass mein Knie trotz orthopädischer Behandlung bis zu den Sommerferien nicht fit genug sein würde. Da wir die Reise nach Marokko aber auf keinen Fall abblasen wollten und Flüge viel zu teuer waren, machten wir uns auf die Suche nach Mofas, denn für die brauchte man keinen Führerschein und nicht mal eine Mofa-Prüfbescheinigung.

Diese Notlösung sollte uns die Reise ziemlich vergällen. Die Mofas, die wir auf dem Gebrauchtmarkt kauften, hatten nur ein PS. Und dass wir sie mit Satteltaschen, Aluminiumkoffern für die Kameras, mit Stativbefestigungen, Schlafsack und Kleidung vollpackten, machte sie nicht gerade schneller. Ungünstig war auch, dass wir zwei verschiedene Modelle fuhren, ich eines von Zündapp, Achim eines von Peugeot. Eine Peugeot-Werkstatt zu finden, wäre zumindest auf unserem Weg durch Frankreich kein Problem, Zündapp hingegen war außerhalb Deutschlands ein Exot.

Mit dem Mofa nach Marokko

Wir starteten also unter denkbar ungünstigen Bedingungen. Dazu kam, dass uns das sportliche Erlebnis des Fahrradfahrens fehlte und wir nicht mal viel schneller vorankamen. Theoretisch hätten wir im Schnitt etwa 200 Kilometer am Tag schaffen sollen, aber bereits am Bodensee hatten wir die ersten Probleme mit den Dingern. Beide Mofas fingen zu rucken an, weil sie nicht genug Benzin bekamen. Woran das lag, haben wir nie herausgefunden. Hin und wieder unternahmen wir den Versuch, den Benzinfilter zu reinigen – etwas Besseres fiel uns nicht ein –, oder wir wandten uns an eine Werkstatt, aber das Rucken begleitete uns bis Marokko. Oft mussten wir unsere Gefährte einen Pass hochschieben, weil sie die Steigung nicht schafften. Das stundenlange Sitzen bescherte uns Rückenschmerzen und einen tauben Po. Bald fragten wir uns: Was tun wir hier eigentlich?

Auch wir selbst verzögerten unser Vorankommen: Achim und ich hielten immer wieder am Wegesrand an, um zu fotografieren, oder blieben ein, zwei Tage an einem Ort. In den Schweizer Bergen gingen wir wandern, in Frankreich genossen wir die Côte d’Azur und legten hin und wieder einen Badetag ein.

Die Anreise nach Marokko dauerte fünf Wochen

In Spanien verloren wir fast eine ganze Woche, als wir das Calar-Alto-Observatorium in der Sierra de los Filabres in Andalusien besuchten. Nach dem beschwerlichen Weg zur deutsch-spanischen Sternwarte auf dem 2168 Meter hohen Calar Alto kamen wir ohne Anmeldung dort an. Das Mitleid mit den zwei jungen Burschen aus dem fernen Deutschland, die die mühsame Fahrt zu dem abgelegenen Ort auf sich genommen hatten, war aber groß genug, dass wir im Gästehaus schlafen und uns in der Kantine verköstigen durften. Das Highlight für uns zwei Hobbyastronomen war eine persönliche Führung durch die Sternwarte. Dort steht neben vier kleineren ein 3,5-Meter-Teleskop, bis heute das größte Spiegelteleskop Westeuropas.

Irgendwann erreichten wir endlich Algeciras. Einerseits waren wir unglaublich stolz, es auf eigene Faust bis an die Südspitze Europas geschafft zu haben und nun nur noch den Sprung über die Straße von Gibraltar machen mussten. Andererseits hatten wir Angst. Ich rede hier vom Jahr 1981, als es noch kein Internet gab, kein Handy, kaum alternative Reiseführer und für afrikanische Länder auch kein vernünftiges Kartenmaterial. Marokko war mehr oder weniger Terra incognita. Und uns klangen noch die Warnungen und Unkenrufe von Nachbarn und Freunden in den Ohren.

Die marokkanischen Zöllner behandelten uns jedoch wider Erwarten freundlich und korrekt, verzichteten sogar darauf, die Mofas in unsere Pässe einzutragen, weil sie sie schlichtweg nicht ernst nahmen – was sich später, als ich überstürzt nach Hause fliegen musste, als Glücksfall erweisen sollte. Zwar gab es einige unschöne Begegnungen mit Hotelschleppern am Hafen, doch bald nach Verlassen des Zollgeländes stellte sich heraus, dass unsere Befürchtungen völlig grundlos und die Warnungen der Leute zu Hause aus der Luft gegriffen waren.

Als wir Tanger durchquert hatten und Richtung Meknès fuhren, begriffen wir schnell, dass in Marokko der Unterschied zwischen städtischem und ländlichem Leben größer war als in Europa. Und ich machte eine Erfahrung, die sich bei späteren Reisen immer wieder bestätigen sollte: dass die Menschen in Afrika freundlich sind, gastfreundlich, friedlich und hilfsbereit; dass sich Probleme nacheinander stellen und nie alle auf einmal; dass sich immer und überall ein Übernachtungsplatz finden und dass sich eine Reise vor Ort organisieren lässt.

Im Marokko von damals gab es keine Überlandleitungen, keine vierspurigen Straßen, nur wenig Individualverkehr, die Menschen waren traditionell gekleidet, häufig auf Eseln unterwegs und verrichteten die Feldarbeit mithilfe von Tieren statt Maschinen.

Marokko war 1981 für uns ein faszinierendes Land

Es war für die Menschen sicher ein hartes Leben, aber für uns als Reisende war Marokko auf eine faszinierende Art und Weise so ganz anders als Europa. Nach fast sechs langen Wochen erreichten wir Merzouga am Rand des Dünengebiets Erg Chebbi. Dort endete die Piste und begann die Sahara. Es war der südlichste Punkt, den wir mit unseren Mofas erreichen konnten. Wir waren am Ziel.

Das hatte darin bestanden, so viele Breitengrade wie möglich nach Süden zu kommen, weil die für uns interessanten Objekte wie etwa die Sternbilder Skorpion oder Schütze und die ungleich schönere Milchstraße des Südsternhimmels mit ihren Gasnebeln mit jedem Grad nach Süden immer besser zu sehen sind. Eigentlich. Anfang September ist die Luft in Marokko aber diesig und bleiern, sodass wir die Sterne nur schwach schimmern sahen. Die Milchstraße war nur zu erahnen, und das Kreuz des Südens verschwand völlig im Dunst. Was das anbelangt, war die Reise ein Reinfall. Mir jedoch bescherte sie ein Erlebnis, das ungeahnte Folgen haben sollte.

Auf einem Dünenkamm im Erg Chebbi zu stehen, löste in mir ein Gefühl der grenzenlosen Freiheit aus und eine ungeheure Faszination. Die Wüstenlandschaft mit ihren reduzierten Farben und Formen, mit ihrer Stille nahm mich umgehend gefangen – und sollte mich Jahrzehnte nicht mehr loslassen. Ich bekam unbändige Lust, immer weiterzufahren, mitten hinein in die Sahara und bis an ihr anderes Ende. Ich hatte mal ein Foto von einem Schild in Zagora gesehen, einer Stadt südwestlich von Merzouga, auf dem stand: »Tombouctou 52 Jours«. Dieses Bild hatte ich nun im Kopf. Wenn ich jetzt 52 Tage lang nach Süden ziehe, erreiche ich das sagenumwobene Timbuktu und den Südrand der Sahara. Das war für mich der Schlüsselmoment. Die Astronomie trat in den Hintergrund, fortan bestimmten die Faszination Wüste und die Lust zu reisen mein Leben.

Als Siebzehnjährige lernten wir die Wüste kennen

Es war von Anfang an geplant gewesen, unsere Mofas in Marokko zu verkaufen und nach Hause zu fliegen. In keinem Fall hätten wir Hin- und Rückreise auf dem Mofa rechtzeitig geschafft. Nach der langwierigen Anreise blieben nur noch wenige Tage bis zum Beginn des neuen Schuljahres. Auf dem Weg zurück Richtung Küste folgten wir der Straße der Kasbahs nach Quarzazarte – heutzutage eine mehrspurige Straße mit guter Infrastruktur, damals eine schmale Piste ohne echte Orientierungshilfen. Trotz der gebotenen Eile blieben wir immer wieder stehen, um Bilder vom Oasenleben zu machen. In Quarzazarte rief ich zu Hause an und erfuhr, dass mein schwer depressiver Vater drei Tage zuvor versucht hatte, sich umzubringen, und nun im Koma lag. Die Verbindung des von Hand vermittelten Telefonats war denkbar schlecht, aber ich verstand, dass meine Mutter sagte: »Er lebt. Noch.« Für mich brach eine Welt zusammen. Achim und ich packten die Mofas in einen Bus und fuhren nach Casablanca. Da unsere Zweiräder bei der Einreise nicht registriert worden waren, ließen wir sie einfach am Flugplatz stehen und nahmen das nächste Flugzeug nach Hause.

Zwei Tage nach dem Telefonat war ich bei meinem Vater im Augsburger Krankenhaus. An jenem Tag erwachte er aus dem Koma, und die Ärzte machten uns Hoffnung, dass er wieder ganz gesund werden könnte. Leider hat sich das nicht bewahrheitet. Durch den Sauerstoffmangel hatte er einen leichten Hirnschaden davongetragen. Zwar lernte er wieder lesen und schreiben, konnte auch wieder arbeiten, allerdings nicht mehr wie bisher als Baudirektor. Nach einigen Jahren mit weniger verantwortungsvollen Aufgaben wurde er schließlich frühpensioniert. In dem Jahr, das mein Vater nach seinem Suizidversuch in einer Klinik verbrachte, verlor er seine Autorität und seinen zuvor starken Einfluss auf mich. Wäre dem nicht so gewesen, wäre mein Leben mit Sicherheit anders verlaufen, denn er hätte den Weg, den ich einschlug, nicht toleriert.

Mit dem Vortrag Um frei zu sein bedarf es wenig über unsere Radtouren zum Hönig hatten Achim und ich 1978 erste Erfahrungen als Vortragsredner gesammelt, und es war klar, dass wir auch über die Marokkoreise einen Vortrag halten wollten. Mit dem Titel Auf dem Weg nach Marokko umschifften wir elegant die Tatsache, dass wir die meiste Reisezeit in Europa unterwegs gewesen waren.

Das Plakat unseres ersten Afrika-Diavortrags

Das Plakat dafür gestalteten wir selbst, unter anderem mit einem arabischen Schriftzug, den Achim von einer marokkanischen Busfahrkarte kopierte – natürlich ohne zu wissen, was er bedeutete. Frech wagten wir uns aus Gersthofen heraus, boten Auf dem Weg nach Marokko unter anderem in Augsburg, Memmingen, Krumbach und Landsberg an. Der Vortrag über meine erste und zugleich letzte Reise mit einem Mofa war zugleich mein vorläufiger Abschied vom Reisen auf zwei Rädern.

Inzwischen war ich 18 geworden, hatte einen Führerschein und war zehn Jahre lang auf vier Rädern unterwegs. Das hatte mehrere Gründe: Das Mofa hatte sich als wenig tauglich für längere Reisen herausgestellt, faszinierend war es schon gar nicht, und ich hatte auch nie eine emotionale Verbindung zu motorisierten Zweirädern aufgebaut, wie es bei Jugendlichen auf dem Land der Fall war. Nichtsdestotrotz hatte ich zusammen mit dem 3er-Führerschein (die frühere Klasse für Pkw) auch den 1er (Motorrad) gemacht. Das war damals üblich, weil relativ günstig. Noch an dem Tag, als ich mir meinen Führerschein beim Landratsamt Augsburg abholte, brach ich in die Zentralsahara auf – auf vier Rädern. Es war der Auftakt für eine ganze Reihe von Fahrzeugen, von Opel Kadett über VW-Bus und Peugeot 504 bis hin zu Nissan-Patrol-Geländewagen, mit denen ich zwischen 1982 und 1991 40-mal die Sahara bereiste.

Mit Autoschieberei finanzierte ich meine Saharareisen

Immer wieder fuhr ich die beiden klassischen Transsahara-Strecken. Beide haben ihren Ausgangspunkt in Algerien: Die östliche, die Hoggar-Route, führt nach Niger, die weiter westlich verlaufende Tanezrouft-Route nach Mali. Oft wählte ich auch Varianten oder Querverbindungen. In den ersten Jahren begegneten mir selten andere Touristen, das änderte sich, als es Mitte der 1980er-Jahre Mode wurde, die Sahara zu bereisen. Nicht wenige Saharareisende entpuppten sich als Reisefreaks, die Griechenland und Co. nichts mehr abgewinnen konnten und nun mit ihrem VW-Bus die Sahara erkundeten.

Inzwischen gab es nicht nur erste Saharareiseführer für Individualtouristen, sondern auch Läden für spezielle Reiseausrüstungen, in denen man Sandbleche, Wassersäcke und dergleichen kaufen konnte. Das Geschäft mit dem Saharatourismus boomte und trieb so manch kuriose Blüte wie etwa Wüstensandschuhe, die eigentlich nur gute Sommerwanderschuhe für alle Breiten sind. In den 1980er-Jahren spielte sich der Saharatourismus in erster Linie in Algerien, Niger und Mali ab. Vor allem Algerien wurde zum Sandkasten für die wachsende Fraktion der Motorradfahrer.

Es sah schon toll aus, wenn die Zweiradfahrer am Horizont entlangfuhren und einen großen Staubschweif hinter sich herzogen, und auf den Campingplätzen in Tamanrasset oder Djanet waren sie die Helden. Mir fiel allerdings schnell auf, wie fordernd Motorradfahren in der Wüste ist. Die Motorradfahrer waren nervlich wie auch körperlich immer deutlich erschöpfter als die Autofahrer, da sie viel stärker durchgeschüttelt wurden und unzählige Male stürzten. Dazu hatten sie häufig Schäden am Motorrad und außerdem eine geringere Nutzlast und Reichweite. Kurz gesagt: Ich fand die Motorradfahrer cool, verspürte aber keinen Drang, es ihnen gleichzutun.

Im Jahr 1991 war es dann schlagartig vorbei mit Reisen in die Sahara. In Algerien, wo die Islamische Heilsfront um ihren Wahlsieg gebracht worden war, brach ein blutiger Bürgerkrieg aus, und in Mali und Niger eskalierte die zweite Tuareg-Rebellion, ein Konflikt, der bereits lange geschwelt hatte. Genährt wurde er durch die Rivalität um die landwirtschaftlichen Ressourcen und eine historisch bedingte Animosität: Die nomadischen Tuareg versklavten früher schwarze Menschen aus Subsahara-Afrika und fühlen sich ihnen gegenüber bis heute oft als etwas »Besseres«, was die schwarzen Regierungen von Mauretanien, Mali, Niger oder Tschad als Rechtfertigung dafür sahen, die Nomaden zu unterdrücken und zu schikanieren. Verschiedene Gruppen des Berbervolks wehrten sich in bewaffneten Aktionen gegen die Unterdrückung und forderten wie schon bei der ersten Rebellion Anfang der 1960er-Jahre Autonomie. Die Aufstände wurden jedoch vom nigrischen und vom malischen Militär brutal niedergeschlagen und endeten in beiden Ländern in einem Bürgerkrieg. Von Reisen in die Sahara sei dringend abzuraten, schrieb das Auswärtige Amt folglich auf seiner Website.

Damit war nicht nur mein liebstes Reiseziel zur No-Go-Area geworden, sondern auch mein Arbeitsgebiet. Als sich abzeichnete, dass sich die Lage nicht so schnell beruhigen würde, sank auch das Interesse an meinen Veranstaltungen – mein Publikum bestand hauptsächlich aus Leuten, die selbst in die Sahara reisen wollten. Nicht umsonst klebte ich auf meine Plakate Sticker mit der Aufschrift »Mit vielen Tipps zum Nachmachen«. Die ganzen 1980er-Jahre hindurch hatte ich von den Vorträgen meine Reisen, mein Studium und meinen Lebensunterhalt finanziert. 1989 war auch mein erstes Buch erschienen, der Bildband Sahara, und ich war dabei, mir den Ruf als einer der renommiertesten Wüstenfotografen zu erwerben. Zehn Jahre lang hatte ich von der Sahara gelebt! Es war, als hätte man mir meinen Laden geschlossen. Wie sollte ich weitermachen?

Mein Sahara-Vortragsplakat im Jahr 1984

Vielleicht doch eine akademische Laufbahn an der Uni? Dafür liefen die Veranstaltungen noch zu gut, und sie machten mir auch zu viel Spaß. Klar war, dass Afrika mein »Betätigungsfeld« bleiben sollte. Klar war aber auch, dass das Reisen nie mehr so abenteuerlich und frei sein würde wie in der fast menschenleeren Sahara. Andere potenzielle Reiseziele in Afrika sind dichter besiedelt und verfügen teils über eine weiterentwickelte Infrastruktur. Da erinnerte ich mich an die vielen coolen Motorradfahrer in der Sahara und dachte: Wenn das Nicht-Sahara-Afrika schon weniger Abenteuer verspricht, dann könnte ich das vielleicht kompensieren, indem ich mit einem Motorrad reise. Auf zwei Rädern wäre ich immer noch frei, jederzeit bei einem interessanten Motiv anzuhalten. Und ich hätte – anders als zu Fuß oder auf dem Rücken eines Kamels – eine zumindest annähernd gleiche Reichweite wie mit dem Auto. Denn eines hatte ich gelernt: Ich musste Strecke machen, um möglichst viele Erlebnisse und Aufnahmen für meine Vorträge zu sammeln.

Afrika

Meine erste Motorradreise – Von Kenia nach Kapstadt

Mit Kay Maeritz, Gregor Karch und Christoph Hofbauer

BMW R 100 GS

1991

Nachdem ich mich entschieden hatte, auf ein Motorrad umzusteigen, blieb die Frage der Route. Die Wahl fiel schließlich auf eine Tour von Kenia nach Kapstadt. Sie würde durch politisch stabile und damit sichere Länder führen und wäre landschaftlich abwechslungsreich: im Norden noch Wüste, dann ein Abschnitt des spektakulären Rift Valley, die Grasebenen der Serengeti, die Kalahari – teils Trocken-, teils Dornstrauchsavanne – und am Schluss das viel gestaltige westliche Südafrika. Ich würde den Kilimandscharo sehen, den Turkana-See, das Okavangodelta und etliche weitere Highlights, könnte Himba-Nomaden treffen und hätte mit dem Kap der Guten Hoffnung ein spektakuläres Ziel. Eine Reise über immerhin 7000 Kilometer. Damit stand mein nächstes Projekt fest: Transafrika – mit dem Motorrad von Kenia nach Kapstadt. Es würde, so meine Überlegung, sowohl Ostafrika- als auch Südafrikainteressenten ansprechen. Die Motorradfahrer als Zielgruppe hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht recht im Blick.

Zwei Freunde, Kay Maeritz und Gregor Karch, begleiteten mich. Schon damals mussten sich meine Reisepartner nach mir richten, da ich mit der Ausbeute in Form von Fotos und Geschichten meinen Lebensunterhalt verdiene. Das bedeutet: Ich allein bestimme die Route, wann wir morgens aufbrechen, wo wir unterwegs anhalten und so weiter. Im Gegenzug organisiere und finanziere ich alles rund um die Reise. Damals hieß das, ich musste drei Motorräder auftreiben, denn keiner von uns besaß eine Maschine. Da verfiel ich auf die Idee, mich an BMW zu wenden. Ich schrieb ein Exposé und entwarf ein Logo, das Transafrika symbolisierte. Christoph Hofbauer, ein guter Freund und praktischerweise Druckereibesitzer, bereitete die Unterlagen professionell auf, druckte sie auf feinstes Papier und steckte sie in eine hochwertige Mappe. Das Ganze schickte ich an den für Sponsoring zuständigen Mann bei BMW Motorrad, einen Herrn Carl, und fragte an, ob BMW die Unternehmung mit drei Motorrädern sponsern wolle.

Große Hoffnungen machte ich mir nicht, denn ich ging davon aus, dass BMW solche Anfragen waschkörbeweise erhielt. Umso überraschter war ich, als mich eines Tages ein Herr Geisenhofer anrief – der die nächsten 30 Jahre mein Ansprechpartner bei BMW sein sollte – und mir mitteilte: »Herr Martin, wir haben da drei Maschinen für Sie.« Drei Monate lang dürften wir die R 100 GS fahren, dann müssten wir sie zurückgeben. Helme bekämen wir ebenfalls. Ich konnte es kaum glauben. Viel später erfuhr ich, dass Herr Carl ein Faible für Afrika hatte, das zusammen mit meiner gut aufgemachten Präsentationsmappe ausschlaggebend gewesen war.

Was ich wohlweislich verschwiegen hatte, war, dass ich seit der Führerscheinprüfung vor über zehn Jahren kein einziges Mal auf einer Maschine gesessen hatte – nicht einmal als Sozius –, und dass dasselbe für Kay und Gregor galt. Eine Woche vor dem Abholtermin lieh ich mir bei einem BMW-Händler für einen Tag eine GS, um das Auf- und Absteigen zu üben und mir ins Gedächtnis zu rufen, wo der Schalthebel ist und dergleichen. Kay und Gregor hielten das nicht für nötig. Entsprechend blamabel gestaltete sich die Übernahme der drei Maschinen in der Tiefgarage unterhalb des charakteristischen »BMW-Vierzylinders«. Wir hatten keine Schutzkleidung, offensichtlich keine Übung darin, wie man auf eine Maschine aufsteigt, und zu allem Überfluss touchierte Kay auf der Rampe, die aus der Tiefgarage führte, die Seitenwand und kippte um – vor den Augen von Franz Geisenhofer. Der ist ein Gemütsmensch, mit viel Verständnis und Geduld, dennoch wundere ich mich bis heute, dass er uns mit den drei fabrikneuen, nicht gerade billigen Motorrädern ziehen ließ.

Zum ersten Mal sollte meine Afrikatour nicht in Bayern starten. Mit der Lufthansa hatte ich einen sogenannten Barter-Deal geschlossen: Ich würde bei den geplanten Vorträgen zu Transafrika Kataloge und weiteres Werbematerial der Fluggesellschaft auslegen und erhielt dafür Freiflüge und freien Transport der Motorräder. Ein weiterer Goldgriff.

Da die Maschinen mit einem Frachtflieger reisten, mussten wir sie ein paar Tage vor unserem Flug zum Flughafen bringen, wo sie wegen des explosiven Gemischs im Tank, sprich des Benzins, in eine Druckkammer kamen und auf Paletten festgebunden wurden. Die Fahrt nach München-Riem zeigte Kay, Gregor und mir ein weiteres Mal, wie unglaublich unsicher wir waren, zumal die Maschinen, deren Leergewicht bereits 210 Kilogramm betrug, vollgepackt waren. An den Seiten hingen große Alukoffer, auf dem Gepäckträger waren ein Seesack mit Zelt, Schlafsack sowie Isomatte und obendrauf Ersatzreifen verschnürt. Unser persönliches Gepäck würden wir auf unserem Flug mitnehmen, ebenso meinen Tankrucksack von Harro, der groß genug für eine Fototasche war, denn spezielle Foto-Tankrucksäcke gab es damals noch nicht.

Da ich nicht nur einen Vortrag über die Reise halten, sondern zumindest über den ersten Reiseabschnitt auch eine Fernsehdokumentation produzieren wollte, hatte ich per Anzeige eine Kamerafrau von der Filmhochschule gesucht und Steffi gefunden, die uns mit ihrer Filmausrüstung begleitete. Außerdem war Walter Heimbach mit von der Partie, der von seinem Motorgleitschirm Luftaufnahmen von uns Motorradfahrern drehen sollte. Auch für diese beiden musste ich die Reise finanzieren und außerdem einen Geländewagen mieten. Ich bin das Projekt also sehr ambitioniert, um nicht zu sagen überdimensioniert, angegangen.

Es ging schon recht zäh los. Kay, Gregor und ich warteten am Flughafen von Nairobi stundenlang darauf, dass wir ausgerufen würden, um das Motorrad aus dem Zoll zu holen – bis wir schließlich realisierten, dass das nie geschehen würde und wir selbst aktiv werden mussten. Ich wusste damals noch nicht, dass man für solche Fälle am besten einen »Zollschlepper« engagiert: Der schleust einen durch den Bürokratiedschungel und beschleunigt das Prozedere, indem er die Zollbeamten mit einem Teil des Geldes schmiert, das man ihm für seine Dienste zahlt. Zwar konnten wir ein Carnet de Passage vorweisen – ein Zollpassierscheinheft, das die vorübergehende zollfreie Einfuhr eines Motorfahrzeugs ermöglicht –, aber es dauerte trotzdem zwei weitere Tage, bis wir die Motorräder freibekamen, und auch das nur dank einer Vollmacht von BMW, denn die Leihmaschinen waren natürlich nicht auf uns zugelassen.

Am vierten Tag also kamen wir endlich los. Da die Reise, wie ich sie später in meinen Vorträgen erzählen wollte, von Loiyangalani am Turkana-See im Norden Kenias bis zum Kap der Guten Hoffnung im Süden Südafrikas führen sollte, mussten wir erst einmal nach Norden fahren. Drei Tage hatte ich dafür veranschlagt. Doch allein zum Turkana-See zu kommen, war schon ein Problem.

Kenia hat den gefährlichsten Straßenverkehr der Welt mit – bezogen auf die Zahl der Autos – den meisten Verkehrstoten. Kein Mensch schert sich dort um Verkehrsregeln, viele Autos sind alles andere als verkehrstüchtig, die Matatus – Sammeltaxis – liefern sich gern Rennen, und die Straßen sind voller Schlaglöcher. Mit mangelnder Fahrpraxis und überladenen BMWs waren wir entsprechend unsicher unterwegs. Solange Steffi und Walter uns begleiteten, hätten wir das Gepäck zwar im Geländewagen transportieren können, aber ich wollte, dass auf den Fotos dieser ersten Tage die Maschinen ebenso vollgepackt zu sehen waren wie auf den späteren Bildern.

Bereits am zweiten Tag kam es, wie es kommen musste: Bei Nakuru, nur 160 Kilometer von Nairobi entfernt, hatte ich einen Unfall.

Unfall in Kenia

Ein Taxi und ich schrammten aneinander vorbei, und ich wurde zu Boden geschleudert. Zum Glück ist nicht viel passiert, die Maschine hat ein paar Kratzer abbekommen und irgendetwas war mit meinem kleinen Zeh, denn er schmerzte höllisch. Es war eine Herausforderung, sonntags in Nakuru medizinische Hilfe zu finden. Letztendlich taten wir die Privatadresse eines pakistanischen Arztes auf, der mich ins Krankenhaus begleitete, und einige Stunden später hatte ich endlich eine Röntgenaufnahme und den Bescheid, dass der Zeh gebrochen war. Nach drei Tagen Verzögerung am Zoll war nun ich, der Protagonist, außer Gefecht gesetzt. Mein ganzes Projekt drohte grandios zu scheitern. Das konnte und durfte nicht sein, und so quetschte ich die nächsten Tage meinen Fuß trotz gebrochenen Zehs in den Motorradstiefel und ertrug die Schmerzen.

Am Lake Baringo, etwa 300 Kilometer vor der Südspitze des Turkana-Sees, mussten wir von der Teerstraße auf eine Piste abbiegen, und das bisschen Fahrsicherheit, das wir gewonnen hatten, war bald dahin. Anfangs war die Piste noch lehmig und ließ sich ganz gut fahren, problematisch waren die sandbedeckten oder von Spurrinnen durchzogenen Stellen. Wir merkten schnell, dass es einen enormen Unterschied macht, ob man mit einem Auto oder einem Motorrad auf einer Piste fährt. Wenigstens war die Gefahr, in einen Unfall verwickelt zu werden, praktisch kein Thema mehr, weil im Norden Kenias kaum Verkehr herrscht.

So richtig schwierig wurde es, als wir das Hochland verließen und ins Rift Valley hinunterfuhren. Nach und nach wurde der Lehm von scharfkantigem vulkanischem Gestein abgelöst. Steinpisten sind für mich bis heute ein Graus, denn man muss eine Mindestgeschwindigkeit fahren, damit das Motorrad nicht umkippt, wird dabei fürchterlich durchgeschüttelt und riskiert bei einem Sturz schwere Verletzungen. Wir waren komplett überfordert. Die letzten 20 Kilometer nach Loiyangalani auf der mit großen Brocken übersäten Lavapiste waren der reinste Horror.

Am folgenden Morgen bei Sonnenaufgang sollte es endlich mit den Film- und Fotoaufnahmen losgehen. Hochambitioniert standen wir am Ufer des Lake Turkana. Wer zunächst fehlte, war die Kamerafrau. Sie war am Vorabend mit einer Zufallsbekanntschaft von dannen gezogen und ließ sich erst Stunden später blicken. Auch die Luftaufnahmen mussten wir verschieben, da der Wind zu stark war, als dass sich Walter in die Lüfte hätte erheben können. Der erste Drehtag war also schon mal ein Reinfall. Wenigstens fand ich ein lohnendes Foto- respektive Filmmotiv, denn mir war aufgefallen, dass die Staubfahnen, die wir in der feinporigen schwarzen Lava aufwirbelten, im Gegenlicht weiß erschienen – ein überaus schöner Kontrast.

Titelmotiv meines ersten Motorradvortrags

Dieses Motiv zierte nicht nur das Vortragsplakat, sondern wurde auch die Eingangssequenz des Films, und bis heute habe ich die Musik in den Ohren, zu der drei schwere Motorräder durch die Lavawüste auf die Kamera zufahren.

Mit diesem Dreh begann für mich aber auch der lebenslange Konflikt zwischen Kamera und Motorrad: Einerseits ist das Motorrad ein tolles Motiv, andererseits ist der Aufwand, um gute Aufnahmen zu erhalten, hoch. Die Motorräder mussten arrangiert, Steffi richtig platziert werden, und die Kameraeinstellungen mussten passen. Auch das Fotografieren war schwierig. Es gab damals zwar schon Autofokus, aber auch die Schärfentiefe musste stimmen, damit alle drei Maschinen scharf wären, und das Bild musste richtig belichtet sein. Um keinen ungewollten Staub aufzuwirbeln, musste ich, nachdem ich Walter platziert und die Fotokamera eingestellt hatte, in einem großen Bogen zurück zum Startpunkt fahren. Dann wurde das Ganze noch gefilmt. Mir wurde klar, wie immens aufwendig es werden würde, die Reise beziehungsweise deren erste Etappe sowohl fotografisch als auch filmisch zu dokumentieren. Und dass nicht alles fotografiert und gefilmt werden konnte, sondern nur bestimmte Situationen.

Nach über einer Woche konnte nun endlich die eigentliche Reise von Loiyangalani nach Kapstadt beginnen. Zunächst fuhren wir denselben Weg über South Horr zurück zu den Sehenswürdigkeiten, die wir während der Anfahrt links liegen gelassen hatten: den Lake Baringo, an dessen Ufern nachts Flusspferde zwischen den Zelten eines Campingplatzes grasten, den Lake Bogoria mit unzähligen heißen

Flamingos am Lake Naivasha in Kenia

Quellen sowie Geysiren, und den Lake Nakuru, wo zu manchen Zeiten bis zu zwei Millionen Flamingos das Wasser nach Blaualgen und Kleinkrebsen absuchen. An den Nakuru-See selbst kamen wir allerdings nicht heran, da er mitten im gleichnamigen Nationalpark liegt und uns Motorradfahrern der Zutritt verwehrt war. Zweiräder sind grundsätzlich in Nationalparks nicht erlaubt. Einige Ranger wussten zu jener Zeit allerdings nicht so recht, wie sie große Motorräder einstufen sollten, weshalb ich auf meinen Reisen durchaus den einen oder anderen Nationalpark mit einer BMW besuchte.

Wie geplant verließen uns Walter und Steffi in Nairobi. Wieder zu Hause, konnte ich aus dem Filmmaterial der beiden einen Fünf-Minuten-Beitrag erstellen und in der Sendung freizeit – damals noch Freizeit-Magazin – des Bayerischen Rundfunks platzieren. Er brachte mir stolze 5000 Mark Honorar ein, die allerdings komplett durch die Nachproduktionskosten aufgefressen wurden: Abtasten des 35-mm-Materials, Umkopieren, Schnitt etc., die Reisekosten für Walter und Steffi nicht eingerechnet. Das und auch die Tatsache, dass Filmen viel zeitraubender als Fotografieren ist, führte dazu, dass ich die nächsten Jahre davon Abstand nahm.

Endlich war ich also Walter und Steffi los, war das Filmen los, war das Auto los. Letzteres gab meiner Motivation einen ungeheuren Schub, denn nun fragte ich mich nicht mehr ständig, wieso ich bei 40 Grad Hitze auf einem Motorrad sitze, was mich wegen mangelnder Fahrpraxis den letzten Nerv kostet und mit dem ich jederzeit stürzen und mich an dem scharfkantigen Lavagestein schwer verletzen kann, wenn neben mir der Geländewagen fährt.

Walter und Steffi waren also weg, dafür stieß mein Freund Christoph Hofbauer zu uns (zu meinem Glück auf seine eigenen Kosten). Er hatte sich sogar eigens für diese Reise ebenfalls eine BMW R 100 GS zugelegt, allerdings das Sondermodell »Paris-Dakar«, kurz PD