Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

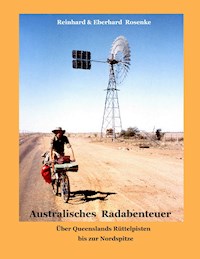

Die Brüder Rosenke legen in Australien 3500 km mit dem Fahrrad zurück, von Brisbane durch den "Outback" bis zum Cape York, dem nördlichsten Punkt des Kontinents. Dabei lernen sie alle Arten von Straßen kennen, vor allem die kraftraubenden Rüttelpisten, entfachen 80 Lagerfeuer und geraten beim Teetrinken und dem Anblick des Sternenhimmels ins Philosophieren. Nebenbei erfährt man viel über Australien, fast als wäre man selbst dort gewesen. Im Anhang eine Liste der Dinge, die man beim Radfahren in Australien braucht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Von Deutschland nach Australien

Das Ende zuerst

Am Anfang war der Wunsch

Nägel mit Köpfen

Dreißig Stunden in der Luft

Zu Gast

Von Brisbane nach Normanton

Start

Erster Arbeitstag

Pannen

Feierabend

Ein Landstädtchen

Winterzeit

Westwärts

Die Straße

Steppe

Verdüsterungen

Der Wendekreis

Das verschwundene Messer

Der Wind hat mir ein Lied erzählt

Zwischen Highway und Railway

Im Matilda-Country

Emu-Land

Tücken des Alltags

Im Outback

Nordwärts

Normanton

Der bleierne Darm

Von Normanton nach Port Douglas

Das Loch in der Pumpe

Pistenfahren

Im alten Goldgräberland

Das gelbe Metall

Benennungen

Wie soll es weitergehen?

Ein Wartetag

Mit dem Truck zum Pazifik

Cairns und das Gold

Am Pazifik

Von Port Douglas nach Bamaga

Quer übers Gebirge

Längs übers Gebirge

Zwischen Lakeland und Laura

Hann River

Musgrave

Der Telegrafenlinie nach

Es geht ans Mark

Coen

Aborigines

Blechkarossen

Buschfeuer

Regen

Von Fluß zu Fluß

Am Jardin River

Bamaga

Von Bamaga nach Townsville

Schwarze Selbstverwaltung

Thursday Island

Die Spitze der Spitze

Somerset

Zum letzten Mal

Rückflug in Raten

Ausrüstung

Von Deutschland nach Australien

Das Ende zuerst

17. August 1986, Frankfurt, International Airport, 11 Uhr. In den Ankunftsund Abflughallen herrscht lebhaftes Treiben. Da sind die Hetzenden und die Schlendernden, die Suchenden und die Erwartenden, die Ungeduldigen und die Genießenden, die Zielstrebigen und die Zaudernden. Wir stehen schauend an der Bar und schlürfen den letzten Calvados. Dann recken wir voller Behagen die abgemagerten Körper und reichen uns zum Abschied die Hände. Hände, die noch nie so hart zupacken mußten wie in den vergangenen sechs Wochen. So drücken denn auch Eberhards Finger, aufgeputscht vom ungewohnten Abschiedstrunk und wohl in der Meinung, meine Rechte sei ein Fahrradlenker auf einer australischen Buschpiste, kräftig zu. Ich gehe fast zu Boden: „Oh, auuu...“ - „Ach ja!“ Eberhards entschuldigendes Lachen gibt seinem ausgemergelten Rotbartgesicht einen schelmischen Ausdruck. Scheinheilig: „Tut denn die Pfote immer noch weh? Mensch, wenn das damals schiefgegangen wäre ...“

Damals - das war vor fünf Wochen. Und „wenn“ - mit diesem Wort kann man eine Reise beenden, doch am Anfang sollten nicht zu viele „wenn“ stehen. Jedes Wenn ist ein Zweifel, jedes Wenn verlangt ein Dann: Wenn euch in der Wildnis das Fahrrad kaputt geht... wenn ihr kein Wasser mehr habt... wenn euch eine Giftschlange beißt... wenn einer von euch krank wird..., und so weiter. Ja, was dann? Wir beiden Brüder neigen nicht zu Schreckensvisionen. „Wird schon klappen!“ ist die provozierende Antwort auf besorgte oder pedantische Fragen. Natürlich können wir unsere „besseren Hälften“ so nicht abspeisen! Da braucht man schon Argumente, die ihnen bewußt machen: wir haben doch umsichtige Männer. Allerdings tragen lange Ehejahre nicht gerade dazu bei, der Partnerin etwas vormachen zu können. Zurück zu Eberhards „Wenn“, das vom Präteritum Konjunktivum regiert wird. Der unausgesprochene Satz will sagen: „Wenn deine drei Finger an jenem Abend zerknackt wären, dann hätte unsere Tour ein schnelles, bitteres Ende genommen.“

Die erste Woche Radfahren auf dem fünften Kontinent lag gerade hinter uns. Wir hatten unser Nachtlager in der Steppe aufgeschlagen, Bäume und damit Brennmaterialien waren rar. Ich fand einen langen, dicken und knochentrockenen Ast. Der würde reichen, zum Kochen und für ein gemütliches Lagerfeuer. Also draufgestellt, das dünnere Ende gepackt und kräftig gezogen. Teufel noch mal - ein verdammt zähes Luder! Ich hätte ja die Axt holen können, aber 50 Meter hin und 50 Meter zurück, müde und lendenlahm wie ich war? Ach was, versuchen wir’s noch einmal! Unter Aufbietung aller Reserven zog ich mit ruckartigen Bewegungen, riß förmlich den Ast unter mir weg. Er wollte nicht brechen. Der Bursche wurde zum Feind! In meinem Hinterstübchen ahnte ich schon, was kommen mußte. Wutentbrannt über den hinhaltenden Widerstand hängte ich meine ganzen 140 Pfund Lebendgewicht an das Holz.

Plötzlich ein pistolenartiger Knall! Ich schnellte nach rückwärts ins steinigdornige Gelände und stürzte zu Boden. Ein dumpfes Knacken. Der Schmerz in meiner rechten Hand jagte mir einen eisigen Schrecken ein. „Gebrochen!“ sagte meine innere Stimme. Ich zwang mich, wie gewöhnlich alle nötigen Handgriffe für das Nachtlager auszuführen, wobei ich Daumen und kleinen Finger wie eine Zange einsetzte. Ohne Eberhard etwas zu sagen, beobachtete ich heimlich die drei schmerzenden Finger. Rötungen und Schwellungen in der Gegend der Fingerwurzelknochen, pochende Schmerzen, kaum Schlaf. Selbstvorwürfe. Große Schmerzen auch am nächsten Morgen, aber ich konnte den Lenker irgendwie halten. Das empfand ich wie einen Sieg. So birgt Eberhards schmerzhafter Händedruck am Ende der Reise auch einen symbolischen Gehalt: er erinnert uns an all die Schwierigkeiten, die wir überwinden mußten.

Der Moment des Abschieds ist gekommen, unsere Wege trennen sich. Morgen, am Montag, muß jeder wieder seinem Tagewerk nachgehen, Eberhard in München, ich in Berlin. Uns wird feierlich zumute:

There’s never a stone at the Sheperds Head

There’s never a fence beside ....

„Habe ganz vergessen, dir die Ballade aufzusagen!“ - „Nächstes Mal! Grüß‘ zu Hause!“

But the smallest child on the watershed

Can tell you how Gilbert died ...

„Tschüß, oller Swagman!“ Eberhards rötlichgrüner, breitkrempiger Tropenhut verschwindet im Menschengewühl. Ich bin allein mit den 78 Zeilen von „Banjo“ Pattersons Poem How Gilbert died. Immer mal wollte ich es am Lagerfeuer präsentieren. Ist nichts draus geworden, komisch ...

Am Anfang war der Wunsch

Das Poem hörte ich 1981 zum ersten Mal. Damals waren Gisela und ich zu Gast auf der Besitzung Cedar Glenn bei der Familie St., die dort in einem malerischen, rings von Bergen eingeschlossenen Tal Rinder züchtet. Peter St. vertreibt sich die Zeit bei eintöniger Rancharbeit gern mit dem Erlernen australischer Balladen, und manchmal trägt er sie abends seinen Freunden vor. Ein Streik der Elektrizitätsarbeiter von Brisbane hatte für Stromausfall gesorgt. Wir saßen in gemütlicher Atmosphäre am Kaminfeuer. Als die Ballade verklungen war, redeten wir über outlaws, das Leben im Busch und den Pioniergeist der Squatter. Die alten Dielen knarrten, draußen kläfften die cattledogs, und der weiße Kater Herbie verschwand endlich mit seiner Maus unter einem Sessel. Peter und Janet kramten vergilbte Fotos hervor. Sie stammten aus der Zeit des Urgroßvaters, der Cedar Glenn gegründet hatte. Wir sahen Männer auf schmalen Gestellen, die einen Urwaldriesen fällen, Ochsengespanne, die den gewaltigen Stamm abtransportieren, stockmen, mit langen Peitschen und Lassos inmitten einer Viehherde reitend, und schließlich eine Serie von Bildern, die die Entstehung des Hauses festhalten, das nach Queensland-Art auf mannshohen Holzsäulen ruht.

90 Jahre war das erst her, nach europäischen Maßstäben eine kurze Zeit. Könnten sich da nicht Gegenden gehalten haben, in denen Landschaft, Pflanzen- und Tierwelt sowie die Lebensform der Menschen an die alten Zeiten erinnern? Der anschließende Aufenthalt an der tropischen Pazifikküste zwischen Cairns und Cooktown und Lektüre über Geschichte und Geografie dieses Gebiets erweckten in mir den brennenden Wunsch, die Cape-York-Halbinsel, diesen nach Norden gerichteten Finger Australiens, kennenzulernen. Sie gilt als letzte Wildnis des Südkontinents, als the last frontier, wie es die Reisebüros neuerdings ausdrücken. Der Wunsch flog mit mir nach Berlin zurück, ohne konkrete Hoffnung auf Verwirklichung. Erst 1984, auf einer Wanderung mit Eberhard im Oberpfälzer Wald, wurde der Gedanke laut: Eine Radtour zum Nordkap Australiens - das wär’ was!

Nägel mit Köpfen

Peter St. zieht auf meine schriftliche Bitte hin Erkundigungen über das Gebiet ein. Ein mit ihm befreundeter Lehrer, der zwei Jahre in Bamaga Dienst getan hat, schreibt mir, mit dem Geländewagen und einer guten Ausrüstung sei die Sache zu machen. Zu einer guten Ausrüstung rechnet er viel Werkzeug, viel Trinkwasser, viel Treibstoff. Und eine Seilwinde, um das Fahrzeug aus dem Morast oder über steile Flußböschungen zu ziehen. Man müsse auch damit rechnen, daß die großen nördlichen Flüsse durch einen zufälligen Tropenguß vorübergehend unpassierbar werden. Giftschlangen und Krokodile seien nicht gerade selten, aber wenn man sich vorsichtig verhalte, könne eigentlich nichts passieren. Weiter lesen wir: „Zu verfehlen ist die Piste nicht. Sie folgt der Telegrafenlinie nach Bamaga.“ Hm, immer den Telegrafenmasten nach. Also kann man sich nicht verirren. Sehr wichtig! Denn „verirren“ ist in Australien dasselbe wie „verdursten.“ Allerdings kann man auch verdursten, ohne sich zu verirren. Daher beschäftigt uns das Wasserproblem am meisten. Bei körperlicher Anstrengung in tropischer Hitze reicht ein 10-Liter-Tank 2-3 Tage pro Mann. Da wir über die Beschaffenheit der Piste keine Informationen haben, wissen wir auch nicht, in welchen Zeitabständen wir die Wasservorräte auffüllen können. Hoffnung machen uns die quer zur Fahrtrichtung eingezeichneten Flußläufe auf der Landkarte. Während sie in der Regenzeit jegliche Fahrverbindung nach Norden unterbrechen, ist über ihren Wasserstand im Winter, also im Juli und August, nichts bekannt.

Nach diesem Brief, den ich Gisela aus meiner Sicht interpretiere, erreicht unsere Planung eine neue Phase. Kernfrage: Was für Räder kaufen wir und wie kriegen wir sie rüber? In Frage kommt nur der Typ Mountain Bike, ein Geländerad mit starken Felgen, enorm profilierten Reifen, einer Kettenschaltung (mit bis zu 18 Gängen), langgestrecktem Rahmen und Lenker mit Vorbau. Wir liebäugeln bereits mit bestimmten Modellen, da können wir sie auch schon wieder vergessen. Im Reisebüro werde ich belehrt, daß die australische Fluggesellschaft pro Kilo Fahrrad 1% des Flugpreises erster Klasse berechnet, was schätzungsweise 700 DM Transportkosten pro Nase ergibt. Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Fahrzeuge in Australien zu kaufen. Kein schöner Gedanke, denn jeder Urlaubstag ist kostbar. Es wäre ärgerlich, mit der Fahrradsuche Zeit zu verlieren.

Da erinnert sich Gisela eines Schülers, Sebastian T., der 1983 mit seinen Eltern und zwei Geschwistern nach Australien ausgewandert war. Die Familie hatte das eben erbaute Haus in Berlin-Rudow verkauft und Streß und grauen Himmel hinter sich gelassen. In Brisbane fand Vater T., ein dynamischer KfZ-Meister und Lehrlingsausbilder, eine Anstellung als Berufsschullehrer. Gisela beschafft die australische Anschrift und bald gehen Briefe hin und her. Die T.’s schreiben: „No problem. Kommt und wir gehen Mountain Bikes kaufen.“ Der neue Wohnort der T.’s kommt uns sehr gelegen. Denn Brisbane liegt im äußersten Südosten des Bundesstaates Queensland, und wir wollen nicht nur die Cape York Peninsula, sondern ganz Queensland kreuz und quer durchmessen: von Brisbane in einem nordwestlichen Bogen zum Gulf of Carpentaria, von dort nach Osten bis zum Pazifik, um dann erst das krönende letzte Drittel bis zum Tip of Top in Angriff zu nehmen.

Pro forma stellen wir uns noch die Frage: Wie steht es mit unserer körperlichen Verfassung? Daß eine 5-Wochen-Tour von etwa 3500 Kilometer Länge auch unter günstigen Bedingungen kein Zuckerlecken ist, versteht sich von selbst. Aber wir tun ja kontinuierlich etwas für den Körper: wir halten uns fit mit Langstreckenläufen - selbst Marathonstrecken sind uns vertraut. Mit denselben Voraussetzungen hatten wir 1982 anstrengende Alaska-Wanderungen glänzend überstanden. Speziell fürs Radfahren haben wir nicht trainiert. Allerdings lege ich meinen Weg zur Arbeitsstätte oft radelnd zurück, wobei pro Woche etwa 100 Kilometer zusammenkommen. Im Juni 1986 nehme ich, auch um mich zu testen, am ersten Berlin-Triathlon teil und durchfahre die 60-km-Strecke auf einem geliehenen Rennrad mit einem Schnitt von 40 km/h. Mit anderen Worten: ich bin in Form. Eberhard dagegen schwingt sich nur an den letzten Wochenenden vor dem Urlaub ein paarmal in den Sattel, um dem gröbsten Muskelkater vorzubeugen. Der Berlin-Triathlon beschert mir nicht nur ein Erfolgserlebnis, sondern auch eine echte Rennfahrerhose, für die ich - auch im Hinblick auf Australien -einen stolzen Preis gezahlt habe.

„So ‘ne Fahrt macht keen Arsch mit, so janz ohne Schutz,“ warnt mich der Ladeninhaber, ein ehemaliger Radrennfahrer. „Se wer’n noch an mir denken. Für den Allerwertesten kann nischt jut jenuch sind! Und denn nehm’ Se ooch jleich noch von der Salbe hier wat mit. Sie müssen Ihr’n Hintern pflejen wie’n Babypopo!“ Ich bin beeindruckt. „Und noch wat: Ihre Pfoten! Sie brauchen Handschuhe, sonst jeh’n Ihnen die Sehnen kaputt!“ Und ich kaufe. Kaufe, was der Geldbeutel hergibt, habe an diesem Tag schon Fahrradtaschen, Lenkertaschen, Wassertank, Topf, Pfanne, Teekessel, hohe Schuhe, tropenmäßige Kleidung, Dia-Filme, Trockennahrung und einen besonders stabilen, kaltgeschweißten Gepäckträger gekauft. Übrigens: während der Reise wird sich herausstellen, daß Rennfahrerhose, Salbe und Handschuhe nur überflüssiger Ballast sind, den ich nur deshalb nicht wegwerfe, weil er soviel Geld gekostet hat.

Dreißig Stunden in der Luft

Der Abflugtag ist da, am Vormittag muß noch gearbeitet werden. Ich spüre, wie sich in meinem Kreuz - untere Lendenwirbelgegend - etwas Finsteres zusammenbraut. Im Schnitt pro Jahr einmal küßt mich ‘ne Hexe auf den Arsch, und dann entpuppt sich die Wirbelsäule als hochsensibles Organ. Das muß bei mir mit dem Zustand innerer Anspannung zusammenhängen. Dabei verkrampft sich dann auch sehr schnell die Rückenmuskulatur. Von Stunde zu Stunde werde ich kleiner und krummer. Komme aus dem Sitzen kaum noch hoch. Und dabei gibt es bis zur letzten Sekunde noch viele Dinge zu erledigen. Kein zufälliger Beobachter käme auf die Idee, daß der riesige Rucksack, mit dem sich die zierliche Frau gerade abmüht, eigentlich zu dem schmerzverkrümmten schlurfenden Männlein neben ihr gehört. Wie ein Greis stütze und wende ich mich, bis ich auf dem Auto-Beifahrersitz kauere. Bisher wurde ich mit diesem Gebrechen immer nach dem folgenden Rezept fertig: Zähne zusammenbeißen und eine Stunde rennen. Anschließend war die Verspannung weg. Das geht jetzt leider nicht.

Flughafen Tegel, Abschied. Giselas Augen blicken mir ziemlich umschattet nach. Ich versuche mich aufrecht zu halten, meinen Optimismus durch Körperhaltung auf sie zu übertragen. Später erfahre ich, daß mir das nicht überzeugend gelungen ist.

In Frankfurt treffe ich Eberhard am vereinbarten Platz. Das erste, was ich von ihm höre, ist ein derber Fluch. Eines seiner Gepäckstücke, in dem sich der Werkzeugkasten und viele andere wichtige Dinge befinden, ist zwischen München und Frankfurt verlorengegangen. Der Suchdienst der Fluggesellschaft telefoniert verzweifelt hin und her. Unseren drastischen Schilderungen zufolge hängt von diesem Gepäck unser Überleben im australischen Busch ab. Doch es bleibt dabei: der Seesack hat sich aus dem Staube gemacht. Und da wir auf den Vorschlag, uns den Ausreißer nach Australien nachsenden zu lassen, nicht eingehen wollen, verabschiedet uns die frustrierte Dame am Schalter mit einem Gesichtsausdruck, als wären wir sichere Todeskandidaten.

Kurz darauf erhebt sich der „Jumbo“ mit einigen hundert Passagieren in den Abendhimmel. Zwei von ihnen fühlen sich wie „Ritter von der traurigen Gestalt“: keine Räder, verschwundene Ausrüstung, zur Hälfte von Schmerzen gebeutelt. Doch die Bordroutine lenkt uns ab. Bier und ein Klarer spülen die Sorgen fort, und nach dem guten Dinner lehnen wir uns entspannt zurück. Zwei Stunden später macht das Sitzen keinen Spaß mehr. Es ist sehr eng in diesem Großflugzeug. Wir gehen in den schmalen Gängen hin und her, nutzen gelegentlich auch den Platz neben den Toiletten zu gymnastischen Übungen.

Neben mir sitzt ein Mann, der in den 50er Jahren von Deutschland nach Australien ausgewandert ist. Nach den verschiedenartigsten Jobs betreibt er jetzt ein sehr einträgliches Geschäft als „Hühnerfettmacher“. Alle sieben Wochen läßt er sich mit 40.000 Eintagsküken beliefern. Die päppelt er auf und verkauft sie dann als Chicken an Restaurationsbetriebe. Wir taufen ihn „Hühner-Hugo“.

Vor dem Klo lernen wir Mr. Kuttner kennen. Er ist Potsdamer und hat 1951 den großen Schritt gewagt. Damals brauchte man die Schiffspassage nicht zurückzuzahlen, sofern man mindestens drei Jahre in Australien blieb. Seine Frau, die bis heute keinen australischen Paß hat und daher nicht nach Europa mitfliegen konnte, schneiderte oder jobbte in Hotels. Mr. Kuttner arbeitete lange Zeit beim Eisenbahnstreckenbau. Als das Geld beisammen war, kauften sie sich ein Haus in Melbourne und machten sich selbständig. Ihr großer Hit war das Bedrucken billig aufgekaufter T-Shirts mit den ausgefallensten Motiven. In unverfälschtem Berliner Dialekt erzählt der Ex-Potsdamer, wie sehr er sich lange Zeit nach deutscher Kost gesehnt hatte. Liebe Verwandte schickten Päckchen mit Vollkornbrot und Harzer Käse, die natürlich nicht per Luftpost, sondern auf dem Wasserweg Australien erreichten. „Meen Postbote hat sich nie an die Stinkepäckchen jewöhnt....“

Nach einer Zwischenlandung im feuchtheißen Bangkok steigen wir im supermodernen Flughafen von Singapur in ein anderes Flugzeug um und fiebern voller Ungeduld dem Ende der letzten, siebenstündigen Flugetappe entgegen. Wir sind wie gerädert vom ewigen Sitzen, von den kurzen Schlafperioden, vom überladenen Bauch und der sterilen Luft.

An Stelle von „Hühner-Hugo“ sitzt jetzt ein Österreicher neben uns, der nach 30 Jahren wieder australischen Boden betreten will, um Jugenderinnerungen aufzufrischen. Damals, kurz nach dem Kriege, hatte ihn die Ar beitslosigkeit dazu bewogen, ein Anwerbeformular auszufüllen. Halb aus Jux und halb aus Abenteuerlust schickte er es ab. Als dann sehr schnell die Zusage kam, ließ er das selbstgeschaffene Schicksal seinen Lauf nehmen. Einige Jahre später kehrte er nach Hause zurück, um die elterliche Gärtnerei zu übernehmen. Das bedauert er jetzt. Er verdiente damals gutes Geld im Uranbergbau Südaustraliens, das er nicht ausgeben konnte, denn er lebte in einem Camp, das hunderte Meilen von der nächsten Stadt entfernt war. Wie man in der Freizeit nach Abwechslung suchte, erzählt er uns am Beispiel seiner Story von den 14 Männern, die mit 7 Motorrädern auf Kaninchenjagd fuhren.

Nachdem die Männer in ihrem Jagdgebiet angekommen waren, stellten sie die Motorräder weithin sichtbar auf eine Hügelkuppe. Dann zerstreuten sie sich nach allen Richtungen. Gegen Mittag, so war es verabredet, wollten alle wieder zurück sein und sich das in Kühlboxen aufbewahrte Bier so recht schmecken lassen. Herbert, so heißt unser Österreicher, ballerte hie und da auf einen Meister Lampe, traf aber nur Steine. Er war auch gar nicht so erpicht auf Beute. Ihn interessierte mehr, was sich an Pflanzen, Tieren und Gestein beim Umherstreifen den Augen darbot. Als die Uhr und sein Durst zur Umkehr mahnten, hielt er Ausschau nach dem Motorradhügel, der aber gerade nicht zu sehen war, weil ihn ein anderer Hügel verdeckte. So schritt unser junger Sonntagsausflügler munter weiter in der Richtung, aus der er gekommen war.

Jedoch - auch hinter dem nächsten der rostroten, an Häuserschutt erinnernden Berg kamen die chromblitzenden Maschinen nicht in Sicht. Also kraxelte er die nächste Geröllhalde empor. Am eigenen Leibe mußte er erleben, daß das Gelände gar nicht so kahl war, wie es schien. Dornen rissen an seiner Kleidung, undurchdringlichen Hecken mußte er ausweichen, harte Gräser schnitten in seine Hände. Die Sonnenhitze machte einem Backofen alle Ehre. Sein Hemd klebte am Körper, seine Zunge am Gaumen. Die Dose Cola hatte er längst geleert. Vom höchsten Punkt des Hügels sah er ringsum überall das gleiche: bis zum flimmernden Horizont nichts als gleich hohe, gleichfarbene, gleichermaßen wie Schutthaufen aussehende Hügel.

Wo waren die Motorräder? Wo die Kameraden? Um diese Zeit wollten sie sich zum kühlen Biertrunk versammeln, bevor es heim ins Camp ging. Der Gedanke an das Bier machte Herbert wütend. Die labten ihren Gaumen, während er hier durch die Wüste irrte! Er schoß in die Luft, drei-, viermal. Keine Antwort. Nichts! Plötzlich wurde ihm die unheimliche Stille bewußt, er bekam Angst. Ich muß zurück, muß meinen Spuren folgen! sagte er sich. Aber er war kein australischer Buschmann und verlor seinen Herweg rasch aus den Augen. Nun geriet er in Panikstimmung. Etliche Schauergeschichten gingen ihm durch den Sinn. Sie handelten von harmlosen Spaziergängen und endeten mit dem Dursttod. Sein Körper hatte das Schwitzen eingestellt, die Zunge kam ihm geschwollen vor.

Er bekämpfte den Drang, noch einen und noch einen Hügel zu erklimmen. Ruhig bleiben, Kräfte schonen! sagte seine Vernunft. So suchte er im schmalen Schatten eines Steinblocks Schutz und wartete auf die Nacht. Es wurde bitterkalt, und Herbert fror erbärmlich. Die Morgendämmerung sah ihn wieder bergan steigen. Als er mit hämmernden Pulsen den letzten Schritt getan hatte, glaubte er eine Fata Morgana vor sich zu haben, denn scharf zeichneten sich in einiger Entfernung Motorräder gegen den Himmel ab. Träumte er? War er vielleicht schon verrückt geworden? Nein! Der Schuß aus seinem Gewehr war noch nicht verhallt, als auch schon mehrere Männer Hüte schwenkend auf ihn zu rannten. Er war gerettet!

So eindringlich ist die Erzählung unseres Fluggefährten, so intensiv warnt er uns vor den Tücken des australischen Busches, so penetrant spricht er immer wieder das Trinkwasserproblem an, daß uns das alles ziemlich nachdenklich stimmt.

Mit Gesprächen vergeht die Zeit - im wahrsten Sinne des Wortes - wie im Fluge. Es dauert gar nicht lange, und das Klappern in der Bordkombüse weckt uns aus dem tranigen Halbschlaf, in den wir zuletzt wieder eingesunken sind. Kaffee und Marmeladenbrötchen finden ihren Weg in den längst überfüllten Wanst. Durchsage des Chefstewarts: „Brisbane liegt unter einer dicken Nebelbank. Wir werden die Stadt einigemal umkreisen und auf eine kräftige morgendliche Brise hoffen.“ Zwanzig Minuten später: „Wir fliegen nach Sydney und warten ab.“ Wir sind sauer, denn Sydney liegt 1000 Kilometer weiter südlich. Ja Kruzitürken, wir sind doch hier nicht in Alaska - da wäre Nebel nichts besonderes. Aber an der vielgerühmten Sunshine Coast Australiens? Statt um 8 Uhr gehen wird erst um zwölf in Brisbane nieder. Herrlicher Sonnenschein führt jeden Gedanken an Nebel ad absurdum.

Zwei Desinfektoren kommen an Bord und versprühen lächerliche Wolken in den Gängen unseres Aeroplans. Ein Hauch von Mottenpulver breitet sich aus. Nach dem Aussteigen banges Warten aufs Gepäck und ein Seufzer der Erleichterung, als wir das Geriemte und Geschnürte auf dem Band kreisen sehen. Die Zollbeamten wühlen nicht minder gründlich als die „Blauen“ von der DDR. O boy, mein Rucksack ist gefüllt mit Lebensmitteln - die ja strengsten Einfuhrbestimmungen unterliegen! Doch ich bleibe unbehelligt, schiebe das Gepäck auf einem Wägelchen in die nächste Halle und betrete freien australischen Boden. Nach einger Zeit kommt auch Eberhard angekarrt. Ihn hatten die Beamten in der Mangel. Besonders das schmutzfarbene Tuschwasser in der kleinen Plastikflasche - es stammt noch von einem vor Monaten gemalten Aquarell - machte die Zöllner mißtrauischt. Will da etwa jemand Wasserflöhe, Pflanzensamen oder Froscheier einschmuggeln? Schon so manches eingeschleppte Vieh- und Pflanzenzeug entwickelte sich in Australien zur Landplage. Eberhard wurde solange befragt, bis die Grenzwächter resigniert einsahen, daß sie seinen Slang nicht deuten konnten.

Zu Gast

Einen Berlin-Wimpel in der Hand, an dem mich Herr T. erkennen soll, drehe ich mich langsam um mich selbst und lasse meine müden Augen durch die Empfangshalle schweifen. Da eilt auch schon ein bärtiger Mann herbei und redet freundlich, aber in fließendem Englisch, auf uns ein. Es ist Mr. T. Kann denn der kein Deutsch mehr? Höflich radebreche ich - mehr schlecht als recht - meinen anglo-germanischen Dialekt. Auf dem Parkplatz wartet Frau T. mit einem kleinen Spaniel. Sie empfängt uns mit freundlichen Heimatlauten. Und wer kann kurz danach am wenigsten verbergen, daß er Berliner ist? Mister T.!

Wir fahren nach McDowell, einer Vorortsiedlung im Einzugsbereich von Brisbane. Es ist eine jener endlosen Aneinanderreihungen von Einfamilienhäusern auf 700-1000 m2 großen Grundstücken. Wenn man noch bedenkt, daß Australien mit 86% Stadtbevölkerung das wohl am stärksten urbanisierte Land der Erde ist, wobei sich die Bevölkerung auf wenige sehr große Städte konzentriert - allein in Sydney und Melbourne leben 50% aller Australier -, dann verwundert es nicht, daß die Städte eine riesige Ausdehnung haben. Sydney erstreckt sich etwa 100 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und 75 Kilometer in Ost-West-Richtung. Das bedeutet: das Auto ist eine Notwendigkeit, um in dieser Zivilisationswüste irgendwo hinzukommen.

Die wellige Wohnlandschaft ist üppig betupft mit subtropischer Vegetation. Diverse Sitticharten bevölkern die Bäume und spektakeln über unseren Köpfen. Schließlich machen wir vor einem Haus in Klinkerbauweise Halt. Wir sind da. Nach einer erquickenden Teepause unter einem großen Sonnenschirm fährt uns Manfred zu einem Ladenzentrum, in dem uns ein Fahrradhändler seine Kollektion vorstellt. Leider hat er nur ein Exemplar des Modells Moutain Bike vorrätig, will aber bis morgen, Sonnabend, ein zweites besorgen. Etliches Zubehör, Ersatzteile und Werkzeug kommen noch hinzu. Nachdem Manfred den Preis um einige Prozente heruntergehandelt hat, legen wir zufrieden for all together 540 Australdollar auf den Ladentisch.

Am nächsten Morgen klatscht dichter Regen an die Fensterscheiben, aber nicht lange. Mein lädierter Rücken hatte mich trotz großer Müdigkeit nachts lange wach liegen lassen, und ich fühle mich wie zerschlagen. Als wir dann aber unsere ochsenblutfarbenen Räder in Empfang genommen haben und die ersten von etlichen tausend Kilometern hinter uns bringen, steigt mein Stimmungspegel. Allerdings fällt mir bis zur Dunnaway Street über zehnmal der linke Pedalarm ab, der sich immer wieder aus seinem Gewinde löst. Unser Gastgeber keilt das Ding mit einem Spezialschlüssel fest: „Das hält für immer!“

Am Nachmittag fährt uns Manfred ins 120 Kilometer südwestlich von Brisbane gelegene Darlington Valley, wo wir von Peter und Janet St. herzlich begrüßt werden. Nach fünf Jahren sehe ich Cedar Glenn wieder. Das große Queenslandhaus liegt, von hohen Bäumen umgeben, auf einer Anhöhe. Nur nach Westen hin ist der Blick frei, und man sieht den Kranz der Berge, die das Tal einfassen. Dort oben drang ich mit Gisela auf langen Touren bis in den tropischen Regenwald vor - eine märchenhafte dämmrige Welt. Von einem der Berggipfel schauten wir weit ins Land, bis zur 100 Kilometer entfernten Küste, die im Schein der Sonne leuchtete. Unvergeßliche Erinnerung! Da es noch hell ist, zeigt uns Peter vom Kleinlaster aus mal eben sein kleines Königreich: gelbes hügeliges Land mit Inseln vorzeitlich anmutender Araukarien. Hin und wieder Koppeln und Einrichtungen zum Zählen, Impfen, Brennen und Sortieren des Rindviehs.

Meine Korrespondenz mit der Familie St. war nie eingeschlafen, ich bin über die Freuden und Sorgen eines australischen Rinderzüchters im Bilde. Die Sorgen drehen sich um die Fleischpreise und das Wetter. Oft gelangt der Regen nur bis zum Außenrand der Berge, nicht aber ins Tal, wo das dicke Kenia-Gras gelb und gelber wird. In anderen Jahren wieder öffnen sich die Himmelsschleusen dermaßen weit, daß der Darlington River, den ich nur als Bach kenne, das ganze Tal überschwemmt und die vereinzelten Anwesen über längere Zeit von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Zum Abendessen sind wir zurück in Cedar Glenn und verbringen dort auch die Nacht. In den schönen hohen Räumen des großen Holzhauses mit dem alten Mobiliar, den gefüllten Bücherregalen und den vielen Bildern kann man sich wohlfühlen. Alle Räume der Ost- und Westseite haben Türen zur breiten, umlaufenden Veranda. In der großen Küche steht ein Feuerherd. Janet bäckt Brot, kocht Marmelade und buttert Milch. Das Gemüse stammt aus dem eigenen Garten, und natürlich mangelt es auch nicht an eigenem Fleisch. Cedar Glenn ist ein richtiger Familiensitz. Die Frage ist nur: wird er in der Familie bleiben? Tochter Anne, sportlich und künstlerisch begabt, wird 1987 auf ein College of Art nach London gehen. Jonathan, zweitältestes der drei Geschwister, sollte den Besitz weiterführen, will jedoch lieber Pilot werden. So bleibt Nigel, der Jüngste, die Hoffnung seines Vaters.

Am nächsten Abend befinden wir uns immer noch am gleichen Ort. Zwei befreundete Ehepaare sind noch dazugekommen, außerdem zwei Kunststudenten aus London, die hier ihre Semesterferien verbringen. Janet serviert gebackene Kartoffeln, Kürbisgemüse, Avocados und Fleisch, Peter kredenzt australischen Rotwein. Bald sind wir alle reichlich angeheitert. Natürlich gehört unsere Radtour zu den Hauptgesprächsthemen, und mit makabren Andeutungen auf bleichende Knochen und gefräßige Krokodile sorgen die anwesenden Männer für Stimmung. Als mir Janet das Gästebuch vorlegt, schreibe ich die ersten Zeilen von How Gilbert died hinein, mit einer leichten Abwandlung:

But the smallest child on the watershed

Can tell you how Eberhard and Reinhard died.

Wir müssen aufbrechen. Der gute Manfred hat noch über 100 Kilometer zu fahren. Umarmungen und gute Wünsche - dann schaukeln wir durch die stockfinstere Nacht. Familie T. schläft längst. Hannelore hat einen schweren, aber erfolgreichen Tag hinter sich: sie buk 70 Brote und verkaufte sie auf dem Wochenmarkt. Hut ab! Wir fallen ins Bett. In meinem Kopf kreist der Wein und ein einziger Gedanke: Morgen geht’s los!

Von Brisbane nach Normanton

Start

Gleich hinter dem Städtchen Dalby, wo der Condamine River, von Süden kommend, einen großen Bogen landeinwärts macht, zweigt vom Warrego Highway eine Nebenstraße ab, die wie dieser nach Westen führt. Dort stoppt Manfred, unser Gastgeber, seinen großen japanischen Kombi. Er hat es sich nicht nehmen lassen, Reinhard und mich bis hierher zu fahren und uns einen landschaftlich schönen Teil seiner neuen Heimat zu zeigen. „Wie im Harz!“ rief er einmal begeistert, und tatsächlich, die mit Nadelwald und Kuhweiden bewachsenen Hügel versetzten uns für einen Moment zurück nach Mitteleuropa. Schön war auch der Blick über die legendenumwitterten Glasshouse Mountains, pyramidenspitze Einzelberge, die aus der grüngewellten Landschaft hervorstechen. Manfred konnte uns nicht sagen, welcher von ihnen der Miketeebumbulgeirai ist. Aber das interessierte uns ja auch nicht. Nun wird es ernst! Wir zerren die ineinander verkeilten Räder aus dem Auto, beladen sie mit je 45 kg Gepäck und verabschieden uns. Es kann losgehen. Der Chronometer steht auf 15 Uhr am Montag, den 7. Juli 1986. Endlich! Unsere Blicke wenden sich gen Westen, weg vom Menschengetümmel mit seiner Betriebsamkeit.

Wir schwingen uns in den Sattel und - o Schreck - haben die größte Mühe, das Gleichgewicht zu bewahren. Glücklicherweise ist die Bahn frei. Das schwerbeladene Gefährt mit seinem langgezogenen Rahmen schwingt bedrohlich in sich selbst und schlingert mit uns über die ganze Straßenbreite. Nein, so geht es nicht! Wir steigen ab und packen um, weil wir der Meinung sind, daß der vordere Gepäckträger zu schwer beladen ist und reaktionsschnelles Lenken behindert. Als wir zum zweitenmal starten, habe ich eine Gepäckverteilung gefunden, die ich für den Rest der Reise beibehalte: auf dem vorderen Gepäckträger Zelt und Schlafmatten, darüber die große Lenkertasche mit Apotheke, Sonnenöl, Fotoapparat, Landkarte und anderen schnell greifbaren Dingen; auf dem hinteren Gepäckträger den großen Rucksack mit dem 10-Liter-Wasserkanister, Schlafzeug, Malzeug und anderem, in den Gepäcktaschen zu beiden Seiten des Hinterrads links Kleidung und Werkzeug, rechts Kraftfutter, Schuhe, Luftpumpe und sonstiges. Reinhard dagegen findet keine befriedigende Packordnung. Das liegt einerseits an dem sperrigen Traggestell seines Rucksacks und an der langstieligen Axt, andererseits an dem Wunsch, jederzeit schnell an Kochtopf, Teekessel und Haferflocken heranzukommen.

Der zweite Start zur „Tour de Queensland“ verläuft kaum besser als der erste. Schwankend und in weiten Kreisbögen bewegen wir uns vorwärts. Lenkbar ist der Drahtesel überhaupt erst oberhalb einer Geschwindigkeit von 10-12 km/h. Aber nicht nur das Lenken will neu gelernt sein, sondern auch das Sitzen und Treten. Der Rücken ist über den langgestreckten Fahrradrahmen weit nach vorn gekrümmt. Die Hände, um die dicken Schaumgummigriffe geklammert, haben die Last des Oberkörpers zu tragen und neigen zum Absterben. Und da unsere Moutain Bikes ungewohnt kleine 26-Zoll-Räder haben, steigen die Kniee beim Treten fast bis zur Brust empor.

Eine Stunde später haben wir unsere fahrbaren Untersätze einigermaßen unter Kontrolle. Es gelingt uns bereits, in der Nähe des linken Fahrbahnrandes zu bleiben, wie es in Australien Vorschrift ist. Sogar einen Blick in die Gegend können wir schon riskieren: Farmland, soweit das Auge reicht, entweder grüner Winterweizen oder staubgraue Viehweide mit auffällig vielen abgestorbenen Bäumen. Hin und wieder ein weißgestrichenes Holztor und in der Ferne ein paar kümmerliche Gebäude. Nicht riskieren können wir es, eine Hand vom Lenker zu nehmen. Jeder Versuch führt zu chaotischem Hin- und Herschwanken.

Von hinten nähert sich ein Personenwagen und bremst ab. Die Fenster werden heruntergekurbelt, die Insassen, alle mit Cowboyhüten, mustern uns neugierig. Woher? Wohin? wollen sie wissen. „Nach Normanton,“ ist unsere Antwort. Sie lachen kopfschüttelnd, winken freundlich und geben Gas.

Manchmal überqueren wir einen kleinen Wasserlauf. Der kurze Blick über den Brückenrand fällt jedesmal ins Trockene. Wie gut, daß wir unser eigenes Wasser dabei haben: insgesamt 20 Liter. Allmählich werden die Schatten länger, ein Hauch von Rot legt sich über die Landschaft. Dabei ist es noch gar nicht spät, erst kurz nach vier. Das Land hebt und senkt sich wie eine schwache Dünung, mit ansteigender Tendenz. Die Straße verläuft so gerade wie mit dem Lineal gezogen. Sie besteht aus zwei schmalen Fahrspuren, die rechts und links von breiten Pistenstreifen zum Ausweichen begleitet werden. Die Luft ist unbewegt und angenehm kühl. Es ist ganz still. Die einzigen Geräusche produzieren wir selbst, zum Beispiel dieses regelmäßige feine Klicken, das uns seit kurzem auffällt. Es stammt von Reinhards Rad. Wahrscheinlich ein vorstehender Niet in der Kette. Für diese Annahme spricht, daß Reinhard manchmal ins Leere tritt. Als er auf einen anderen Zahnkranz umschaltet, verstummt das Geräusch.

Dafür hören wir jetzt etwas anderes. Ist es Ohrensausen? Oder das Summen einer Fliege? Aber hier gibt es keine Fliegen. Es dauert eine ganze Weile, dann wird weit voraus, wo Straße, Himmel und ein Stück Wald zu einem diffusen Streifen zusammengeschnurrt sind, eine Bewegung sichtbar. Irgend etwas blitzt, ein kleines Rechteck entsteht und wächst rasch. Jetzt ergreift die Bewegung auch uns, denn wir erkennen einen riesigen Laster, einen sogenannten Truck, und weichen schleunigst von der Straße auf den buckligen Seitenstreifen aus. Und schon ist der Tankwagen mit Anhänger heran, ein Horn dröhnt im Baß, der Fahrer hebt grüßend den Arm. Wir können den Gruß nicht erwidern, denn wir haben alle Hände voll zu tun. Der Fahrtwind trifft uns wie ein Schlag, doch wir können uns im Sattel halten.

Eine halbe Stunde später haben wir den Wald erreicht. Wir blicken uns kurz an: „Wollen wir?“ Wir wollen. Als ein sandiger Weg nach rechts abzweigt, folgen wir ihm, bis wir einen passenden Lagerplatz gefunden haben. Das Tageslicht ist stumpf geworden. Wir schaffen es gerade noch, die Bremsen etwas nachzustellen, den hervorstehenden Niet mit dem sogenannten Kettennietendrücker zu justieren, Holz zu sammeln und den Platz für das Zelt zu bestimmen, da ist es auch schon dunkel. Noch nicht mal halb sechs! Wenig später flackert unser erstes Feuer, und im Teekessel sprudelt das Wasser. Wir rücken dicht an die Flammen heran, denn es ist empfindlich kühl geworden. Und während wir den heißen Tee schlürfen und ein paar Bissen essen, kommt Friede über unsere Seelen, ein Friede, der nur deshalb nicht vollkommen genannt werden kann, weil Reinhards Hexenschuß keine Ruhe gibt, und weil mein armer Bruder zu allem Überfluß von einer riesigen, wohl drei Zentimeter langen Ameise gebissen wird. So ist das mit dem irdischen Frieden.

Erster Arbeitstag

Eigentlich wollten wir ja schon um fünf aufstehen, aber wir wachen erst um sechs auf. Reinhard, dem bei jeder Körperdrehung das Kreuz wehtat, war erst gegen Morgen in einen längeren Schlummer gesunken. Und ohne mindestens eine Körperdrehung pro Stunde schläft es sich schlecht auf dem harten Boden, auch mit gesundem Kreuz, weil sonst - paradox! - die Gliedmaßen einschlafen. Als wir ins Freie kriechen, haben wir mehr als neun Stunden liegend verbracht. Draußen ist es stockdunkel und bitterkalt. Wir lassen - leichten Herzens - die Idee vom ganz frühen Aufstehen fallen. Wir hatten uns vorgenommen, jeden Tag nicht weniger als 100 Kilometer zu fahren, also 3500 Kilometer in 35 Tagen. Das ist, großzügig auf dem Atlas abgemessen, die Entfernung, die uns vom Nordkap Australiens trennt. Nach dieser Rechnung bleiben sogar zwei, drei Tage als Reserve übrig. Ist die Rechnung realistisch? Wir wissen es nicht. Es gibt zu viele Wenn und Aber: Gegenwind, Steigungen, Straßenbeschaffenheit, Pannen, Krankheit, Erschöpfung, Hitze. Wir wissen nur zweierlei: am Donnerstag in fünf Wochen, um 11 Uhr, wird in Bamaga ein Flugzeug starten, in dem Plätze für uns reserviert sind. Und: bei einer Geschwindigkeit von nur 15 km/h reichen sieben Stunden, um 100 Kilometer zurückzulegen.

Mit klammen Fingern packen wir unsere Siebensachen zusammen. Kurz vor sieben brechen wir auf. Weit hinter uns ist zwischen Himmel und Erde ein roter Lichtstreifen entstanden, der langsam immer breiter wird. Die sehnsüchtig erwartete Sonne aber erscheint nur, um gleich wieder hinter einer geschlossenen Wolkendecke zu verschwinden, und je höher sie steigt, desto dunkler ballen sich die Wolken zusammen. Die Landschaft hat die Gestalt eines flachen, ansteigenden Daches. Wir fahren durch einen breiten Waldstreifen und sind fast froh, daß wir uns anstrengen müssen. An der Nase hängt ein wäßriger Tropfen, Hände und Füße sind eiskalt und ständig im Begriff abzusterben. Deshalb machen wir hin und wieder eine kleine Pause zur Lockerung der verkrampften Extremitäten.

Nach zwei Stunden Fahrt beginnt ein Gefühl der Schwäche vom leeren Magen her auf die geistigen Kräfte überzugreifen, mit anderen Worten: es wird Zeit zum Frühstücken. Jetzt genügt ein Wink, um uns von der Straße zu lokken. Es dauert auch nicht lange, da öffnet sich rechts der Buschwald zu einer Lichtung mit vielen leuchtend roten Blumen. Wir nicken uns zu und rollen aus. Nun beginnt ein geschäftiges Hantieren: Reinhard baut aus ein paar Steinen einen Herd, hackt mit seinem großen „Überlebens“ messer eine Astgabel für den Kochtopf zurecht und legt das Eßzeug bereit. Ich sammle derweilen Holz, zähle drei Teebeutel und ein paar Fruchtschnitten ab und schaffe die beiden Hälften der dünnen Schaumstoffmatte herbei, die uns nachts als Matratze und tags als Kissen dient.

Start hinter Dalby

Erstes Abendessen

Schöner Flaschenbaum

Die „heilige“ Handlung kann ihren Lauf nehmen. Zuerst wird das Feuer entzündet - ein großes Feuer, denn Wind hat sich erhoben und wir frieren jämmerlich. So haben wir uns Australien nicht vorgestellt. Als das Wasser kocht, füllt Reinhard mit vorsichtiger Hand etwa zehn gehäufte Eßlöffel von Uncle Tobys Haferflocken hinein, rührt um und streut noch eine Handvoll Rosinen hinterdrein. Inzwischen blubbert auch der Teekessel, der sogenannte billy. Ich hebe ihn mit einem Stöckchen aus der Flamme und senke die Teebeutel ins sprudelnde Naß. Der steife Brei wird brüderlich geteilt, dann liegen wir mit tränenden Augen im Qualm unseres Feuers und löffeln stumm und in unbestimmter Weise dankbar. Es ist keine untertänige Dankbarkeit dafür, daß der „Herr“ gott so gnädig war, uns zu speisen, sondern eher eine Art freudiger Verbundenheit mit der Welt. Das Mahl endet mit einem Stück Hartkäse, als Gegengewicht zum Süßen, und der letzten Tasse Tee. Zum Schluß pinkeln wir in die leise schwelende Glut, und ein Geruch nach gekochten Nierchen breitet sich aus.

Etwas mehr als eine Stunde haben wir an diesem Ort verbracht. Der Himmel hatte bisher an sich gehalten. Doch kaum sitzen wir wieder im Sattel, da beginnt es aus dem tintenblauen Gewölk zu regnen. Es regnet wohl eine Stunde lang, ohne daß wir richtig naß werden. Nach dem Frühstück macht das Fahren Spaß, auch bei trübem Wetter. Man ist satt, ausgeruht und energiegeladen, und man hat auch schon einiges geschafft - immerhin über 40 Kilometer heute. In diesem Zustand ist die Anstrengung mehr Lust als Qual. Die Straße durchschneidet jetzt größere Wälder, State Forests, die fast ausschließlich aus Eukalyptusbäumen bestehen, zwischen denen die vereinzelten Kakteen und Flaschenbäume um so mehr auffallen.