Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

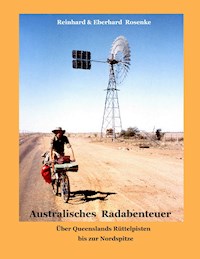

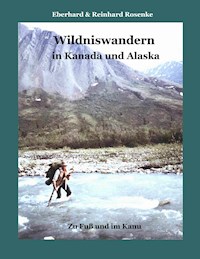

Die Brüder Rosenke sind mit dem Rucksack unterwegs: auf der Canol road durchqueren sie die Mackenzie Mountains zwischen Mac-Paß und Mackenzie River. Sie überwinden reißende Gebirgsbäche und Flüsse, begegnen Grizzly-Bären und erreichen Norman Wells. Nach einem kurzen Abstecher in Inuvik besteigen sie ein Kanu und paddeln auf dem Porcupine River 600 km stromabwärts bis Fort Yukon. Sie sprechen mit Indianern und halten Zwiesprache mit der Natur. Im Katmai National Monument wandern sie durch die vulkanische Aschewüste des Novarupta, beobachten Bären beim Lachsfang und erholen sich auf der abschließenden Schiffsreise durch Alaskas "Pfannenstiel".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Zwei Greenhorns im Grizzly-Land

Auf der Canol Road

Ausgesetzt

Wanderalltag im Gebirge

Die ersten Flußdurchquerungen

Geisterstunde mit einem Bären

Zwischen den Ufern

Ein Grizzly gegen Unterkühlung

Good-bye Mountains

Mackenzie - Fluß der Enttäuschung

Über den Strom

Mit dem Paddel nach Alaska

Ein Tag der Hektik

Jungfernfahrt nach Old Crow

Old Crow

Nach Alaska

Indian Village - Geisterdorf

Sturmtag in den Porcupine-Flats

Milchwasser

Fort Yukon

Mit Rothäuten im Gespräch

Die Wildnis in der Wildnis

Richtungsänderung

Über Anchorage nach King Salmon

Zum Tal der zehntausend Rauchsäulen

Der Williwaw

Durch die Wüste des Novarupta

Ein Bärentag

Alaskas Pfannenstiel

Ein bißchen Geschichte

In der Hauptstadt

Schiffsreise

Little Norway

Der letzte Tag

Der Alltag holt uns ein

Nachlese in Stichwörtern

Abenteuer

Was ist ein Abenteuer?

Abenteuer und Alltag

Das Unheimliche

Abenteuer und Planung

Alaska

Das Land

Die Leute

Geschichte

Gold

Ausrüstung

Bären

Flüsse

Hudson Bay Company

Indianer

Bezeichnungen

Die Vernichtung der Indianerwelt

Die Weißen aus der Sicht der Indianer

Indianer und Natur

Mißverständnisse

Natur

Der Begriff

Mutter Natur

Natur und Theologie

Natur und Geist

Natur und Kultur

Natur und Umwelt

Natur und Mensch

Reisen

Aufbrechen und Ankommen

Abenteuerreisen

Massentourismus

Reisen oder Nichtreisen

Straßen

Wandern

Was ist Wandern?

Wanderalltag

Wandererfahrungen

Wanderbewegung

Warum wandern?

Literatur:

Zwei Greenhorns im Grizzly-Land

Auf der Canol Road

Ausgesetzt

Die kleine Maschine der Trans-North rüttelt und schüttelt uns in Richtung Norden. Sechs Fluggäste sind an Bord, unter ihnen mein Bruder Eberhard und ich. Hinter den Bullaugen des Flugzeugs wechseln scharfzinnige, schwarze, schneetragende Gebirge mit grünen, baumbewachsenen Flußtälern. Hin und wieder leuchten azurblaue Seen herauf. Über einer fernen Bergkette steigt ein schwarzer Rauchpilz wie eine geballte Faust in den hellen Himmel: die Pilotin vermutet einen Waldbrand. Die Thermik spielt mit uns, der Silbervogel gleitet, springt, klettert und fällt. Was vor eineinhalb Stunden nur eine schwache Ahnung war, wird zur Gewißheit: mir ist speiübel. Doch da kommen ein paar Buden, Treibstofftanks und ein Hubschrauber in Sicht, unsere Maschine setzt nach einer eleganten Kurve zur Landung an und holpert auf der schmalen Buschpiste aus. Gerettet! Eberhard kennt mein totenblasses Gesicht eigentlich nur aus der Jugendzeit, als Folge feuchtfröhlicher Gelage. Er grinst, während ich tief durchatme. Es ist vier Uhr nachmittags, wir haben unseren Ausgangspunkt, den Mac Paß, erreicht.

Kurz unser Steckbrief: Berliner, schon in den Vierzigern, gute Waldlaufkondition und langjährige Wandererfahrung. Abenteuerlust und die große Sehnsucht nach unberührter Natur hatten den Plan zu dieser Reise reifen lassen. Bücherwälzen, Landkartenstudium und das sorgfältige Zusammenstellen der Ausrüstung brachten uns schon Monate zuvor in Stimmung. Dann endlich war es soweit. Die Schuhe bekamen noch ihr Fett, der finnische Dolch erhielt gefährliche Schärfe. Reis, Nudeln, Schnellgerichte, Dauerwürste, energiespendende Nahrung und unendlich viel Kleinkram brachten unsere Rucksäcke unweigerlich auf 50 Pfund. Allerdings war auch Malzeug dabei. „Um Gottes willen“, sprach jeder, der die Last scherzweise angeschnallt bekam, aber jedem fiel noch etwas ein, das unbedingt mitgenommen werden müßte, um das nackte Leben zu retten.

Die vergangene Nacht hatten wir am Yukon verbracht, am „Großen Fluß“, gegenüber von Whitehorse, der Hauptstadt des kanadischen Yukon Territory. Wir begannen den Tag zünftig mit einem Sprung ins kalte Naß und ein paar hastigen Schwimmstößen in sausender Strömung, gleichsam unsere Taufe für das bevorstehende Nordlandabenteuer. Nach dem Frühstück in einer Imbißstube am Alaska Highway besorgten wir uns im Government Office of Indian Affairs Landkarten, auf die wir in Deutschland vergeblich gewartet hatten. Dann verließen wir die Ansammlung von Lagerhäusern und Baracken, die „Weißes Pferd“ genannt wird, um die paar Meilen zum Flugplatz unter die Füße zu nehmen.

Ankunft am Mac-Paß

Im Mackenzie-Gebirge

Auf geht’s!

Und jetzt sind wir am Mac Paß! Jetzt gibt’s kein Zurück mehr! Also vorwärts, Junge, den Rucksack aufs Knie gewuchtet, Arm und Schulter ins Geschirr! Mit einem Gewichtheberschrei landet der Packen auf dem Rükken, wo er hingehört. Eine Schotterpiste führt uns vom Mac Paß weg nach Osten, immer leicht bergab, in eine karge Gebirgslandschaft hinein. Nicht lange, und die Rucksackriemen beginnen in die Schultern zu schneiden, trotz des Hüftgurts. Wir fühlen uns eher als Lastenträger denn als Wanderer. Nach einer Stunde müssen wir das Gepäck absetzen, Schultern und Rücken entspannen. Dieses Zeitmaß machen wir uns zur Regel: eine Stunde besteht von nun an aus 55 Minuten Gehen und 5 Minuten Ausruhen.

Als wir wieder unterwegs sind, überholt uns ein Auto mit einem Urlauber aus Missouri, der die Gegend erkunden will. Im Gegensatz zu uns kann er sich nicht vorstellen, daß wir Norman Wells erreichen werden. Zwei Stunden später, inzwischen bedecken knorrige Bergkiefern die Hänge, kommt er uns wieder entgegen. Die Schotterpiste, berichtet er, höre an einer eingestürzten Holzbrücke auf. Er wünscht uns viel Glück, dann sind wir allein und machen noch ein paar Meilen. Ich finde am Straßenrand eine scharfe, langstielige Axt. Wir nehmen sie mit und wissen bald, daß dies ein Geschenk des Himmels ist. Die erste Nacht in unserem kleinen Zelt - es wiegt kaum 2 kg - verläuft ruhig. Keine Mücken! Das Anziehen, Zusammenlegen und Einpacken der Sachen dauert noch ein bißchen lange, später werden wir dafür alles in allem eine knappe Stunde aufwenden. Bevor wir uns auf den Weg machen, verdrücken wir ein paar Sandwiches von vorgestern.

Nach wenigen Meilen Marsch flattert vor uns eine rote Fahne mit weißem Ahornblatt aus dem Buschwerk. Wir erreichen eine Grenzstation zwischen dem Yukon Territory und den North West Territories. Zwei bärtige Männer in karierten Hemden winken uns zu ihrer rotgestrichenen Holzhütte, auf deren Dach neben dem Fahnenmast eine bizarre Antenne aufragt. Das Gebäude ist der Stützpunkt einiger Wissenschaftler: Meteorologen, Botaniker, Geologen, die anscheinend auch amtliche Aufgaben wahrnehmen.

Denn nachdem wir ihnen unser Vorhaben erklärt haben, müssen wir unsere persönlichen Daten in ein Buch eintragen und einen Fragebogen beantworten, der sogar unsere Zahnlücken vermerkt.

Einer der Männer fragt: „Habt ihr ein Gewehr? Vor euch liegt Grizzly-Land.“ Wir verneinen: „Sollen wir uns zusätzlich zum halben Zentner, den jeder von uns trägt, noch mit einem Gewehr abschleppen?“ - „Für wieviele Tage reicht euer Proviant? Auf den 300 Meilen zum Mackenzie River werdet ihr keiner Menschenseele begegnen.“ - „Unsere Vorräte langen notfalls für 16 Tage, und wenn alle Stricke reißen, wird geangelt.“ Der andere Mann warnt uns vor dem Durchqueren der Flüsse. Jetzt, Ende Juni, sei die Zeit der Schneeschmelze, alle Bäche seien zu reißenden Wildwassern angeschwollen. Wir verweisen auf unser Seil und die Axt. Schließlich lassen sie uns ziehen. Sollten wir Norman Wells nicht innerhalb von 20 Tagen erreichen, werde man nach uns suchen. Als wir uns noch einmal winkend umdrehen, hören wir: „Ihr müßt einen kühlen Kopf bewahren! Alles Gute!“

Noch in Sichtweite der Fahne, aber schon hunderte Meilen von jeder menschlichen Ansiedlung entfernt, durchwaten wir barfüßig unseren ersten Wasserlauf. Vor uns liegt die Wildnis der Mackenzie Mountains. Wenn alles gut geht, werden wir in zwei Wochen am Mackenzie River wieder auftauchen. Und wenn nicht alles gut geht? Sinnlose Frage. Noch fällt es schwer, unsere Lage richtig zu begreifen. Es ging alles so schnell: Am Sonnabend der Flug von Frankfurt nach Vancouver, am Sonntag Ankunft in Whitehorse, gestern die Schaukelei zum Mac Paß. Und jetzt stehen wir mitten in der Wildnis. Heute morgen stießen wir, nicht weit von unserem Schlafplatz, auf unsere erste frische Bärenfährte: Abdrücke wie von riesigen, plattbeinigen Männerfüßen mit langen Krallen. Die richtige Einstimmung für Eberhard und mich!

Wanderalltag im Gebirge

Unsere Marschroute soll der alten Canol Road folgen. Vor einem halben Jahr war uns beim Studium der Landkarten aufgefallen, daß sie den Vermerk „nicht mehr befahrene Pistenstraße“ trug. Bald wußten wir auch, was es damit auf sich hatte: die Canol Road war im Zweiten Weltkrieg gebaut worden, als ein Angriff der Japaner auf Alaska drohte. Sie sollte dazu dienen, kriegswichtiges Erdöl aus den Fördergebieten um Norman Wells nach Whitehorse zu schaffen. Trotz größter Schwierigkeiten wurde die fast 1000 km lange Straße in nur drei Jahren, zwischen 1940 und 1943, durch die Wildnis getrieben. Dieses Werk eines Ingenieurkorps der US-Armee galt damals als größte Pionierleistung nach dem Bau des Panama-Kanals. Die Straße wurde nie benutzt und verlor nach dem Krieg jede Bedeutung. Heute, 40 Jahre später, ist der vom Mac-Paß nach Osten reichende Abschnitt zum größten Teil von Flüssen weggespült, von Geröll überschüttet, von Bergflanken abgerutscht, im Sumpf versunken, vom Wald verschluckt.

Je weiter wir nach Osten vorankommen, je mehr wir uns von den Hochflächen mit ihren Weidendickichten entfernen und in die Schluchten der Mackenzie Mountains eindringen, desto häufiger verliert sich die Spur unserer Piste. Dann müssen wir sie suchen. Doch zunächst ist alles ganz einfach. Wir wandern durch eine Hochgebirgslandschaft nordischer Prägung. Ein weiter Blick, ein hoher Himmel, Eis und Schnee sind überall gegenwärtig. Was die Sonne schmilzt, tost geräuschvoll bergab. Fauna und Flora schwelgen im Licht des fast endlos hellen Tages. Murmeltiere hokken blinzelnd vor ihren Erdlöchern, Birkhühner zeigen winzigen, gelben Küken die Welt, und auf einem Eisfeld steht ein Karibu-Bulle wie ein Denkmal, ein Prachtkerl, dem auch die ewig hungrigen Wölfe so leicht nichts anhaben können. Zusammen mit dem Hintergrund der schneegefleckten, dunkelroten, violettfarbenen, ockergelben und blauschwarzen Gebirgszinnen und dem makellosen Blau des Firmaments entsteht ein traumhafter Eindruck. Sanft umfächelt uns das Aroma von Millionen blühender Pflanzen und der harzige Duft der Nadelbäume. Dazu das Bewußtsein der Einsamkeit. Wir fühlen uns wie am siebten Schöpfungstag! Trotz großer körperlicher Anstrengung nehmen wir mit allen Sinnen an der Schönheit der Welt teil.

Der Muskelkater der ersten Tage kann unsere Hochstimmung nicht trüben. Vor allem Schultern, Oberschenkel und Hüftbereich schmerzen, so daß wir den Hüftgürtel nicht festziehen können und die Schultern mit den Händen entlasten müssen. Vom ersten Tag an haben wir uns einen selbstgeschaffenen Wanderalltag verordnet. Er beginnt jeden Morgen um sechs, dann heißt es: „Aufsteeehn!“ Doch wir brechen nicht verschlafen bei Dunkelheit oder im Dämmerlicht auf, o nein. In einem nordischen Sommer scheint die Sonne Tag und Nacht und heizt schon zu früher Stunde gehörig ein. Mückenwolken umhüllen uns, während wir das Lager abbrechen. Gegen sieben sind wir abmarschbereit und ziehen „ungefrühstückt“ gute zwei Stunden unseres Wegs. Das ist eigentlich die schönste Zeit des Tages. Noch sind wir ausgeruht, der Körper hat Kraft zum Gehen, Neugierde und Entdeckerdrang sind wach, die Sinne aufnahmebereit. Das freundliche Wetter ebenso wie das großartige Panorama der langsam vorbeiziehenden Landschaft bringen uns in Einklang mit der Natur.

Allmählich allerdings beginnt die Erdenschwere zu drücken. Die letzte halbe Stunde vor dem Frühstück dehnt sich verteufelt lang. Der Hunger bohrt, der Rucksack drückt, der Blick stiehlt sich immer wieder zur Armbanduhr. Wir beginnen nach einem Ruheplätzchen Ausschau zu halten, eines, das uns mehr zu bieten hat als pures Eßvergnügen. Der Platz soll trocken, windgeschützt und mit Rückenlehne ausgestattet sein. Vor allem aber wünschen wir uns einen schönen Blick. Je weiter sich die Ferne öffnet, desto genußvoller können wir die knapp bemessenen Bissen im Munde zergehen lassen. Endlich ist die Essenszeit gekommen, der Platz gefunden. Im Nu flackert ein heißes Feuer und schneller als auf dem Elektroherd sprudelt das Wasser im Teekessel. Auch im Kochgeschirr siedet es, also hinein mit acht Eßlöffeln Haferflocken und einer Handvoll Rosinen. Dann ist es soweit: Gierig und doch bedächtig löffelt jeder sein Teil. Anschließend kauen wir Knäckebrotscheiben, sparsam garniert mit Dauerwurst. Zum Tee gibt es einen Riegel Bergsteigerfutter. Nicht satt, aber im Bewußtsein, daß in gut drei Stunden zu Mittag gegessen wird, wenn auch nur Tee, Knäckebrot und etwas Schokolade, setzen wir gegen zehn Uhr erfrischt und beschwingt die Wanderung fort. Schwer fallen die drei Nachmittagsstunden, wenn die Kräfte nachlassen, doch die Moral wird gestärkt durch das Wissen, daß es die letzten Stunden des Tages sind.

Die ersten Flußdurchquerungen

Noch ist uns das Wetter hold. Die Sonne strahlt so kräftig, daß der Kopf mit einer Packung Schnee unter dem Hut gekühlt werden will. Die Sonnenwärme verleitet uns sogar dazu, in wannenartigen Schneewasserlöchern zu baden. Unseren Durst stillen wir an den überall sprudelnden, glasklaren Bächen. Ganz mühelos ist das allerdings nicht, denn die erforderliche Knie- und Rumpfbeuge vorwärts mit einem halben Zentner Gewicht oberhalb der Gürtellinie erfordert Wachsamkeit. Nur zu gern würde

Harmloses Flüßchen

Feierabend!

Equi River: Das erste Floß - für die Rucksäcke

Twitya River: Ein Zwei-Mann-Floß

der Rucksack dem Gesetz der Schwerkraft folgen und seinen Mann ins Nasse reißen. Nach und nach rücken die Berge enger zusammen. Die ungezählten Rinnsale aus getautem Schnee vereinigen sich zu rauschenden Bächen, die Bäche zu wildschäumenden Flüssen. Sie sind nicht tief, doch bei der reißenden Strömung ist es schwer, sich auf den Beinen zu halten. Hin und wieder messen wir die Wassertemperatur: vier Grad Celsius. Man muß in voller Ausrüstung hindurch, um nicht zu einem Mann ohne Unterleib zu erstarren.

Am dritten Tag wird es zum erstenmal richtig ernst. Wie bereits an mehreren Wasserläufen erprobt, wollen wir auch diesen Nebenfluß des Keele River watend durchqueren. Als wir am Ufer stehen, können wir weder Augen noch Ohren vor der Erkenntnis verschließen: dieser Fluß ist breiter, wasserreicher und reißender als die bisherigen Flüsse. Alptraumhafte Bildfetzen der letzten Nacht wirbeln in mein Bewußtsein, die Eingeweide ziehen sich leicht zusammen, ich ahne Gefahr. Das muß mit dem gestrigen Tag zusammenhängen. Zwar verlief er harmonisch, bescherte uns Begegnungen mit Adlern, Birkhühnern und einem Skunk - er blieb anständig -, aber ein Wildwasser versperrte den Weg. Die Schlucht, durch die es stürmte und der wir folgten, verengte sich so sehr, daß wir zweimal auf das andere Ufer hinüberwechseln mußten.

Beim zweitenmal machten uns die emporschnellenden Wellen und schäumenden Wirbel einiges Kopfzerbrechen. Wir erkletterten einen Felsen, um eine Furt zu erspähen, und fanden eine Stelle mit einer Sandbank. „Ich werde dich anseilen“, schlug Eberhard vor. „Ist das Seil denn lang genug?“ zweifelte ich. „Und was ist, wenn ich stürze?“ - „Du hast recht, lassen wir ‘s lieber, es ist zu gefährlich.“ Statt dessen schnitten wir jeder einen langen Stock ab, ein drittes Bein, mit dem wir uns Schritt für Schritt durch das eisige Gletscherwasser tasteten. Das Unternehmen dauerte über eine Stunde und hinterher fühlten wir uns wie durchgewalkt.

Jetzt stehen wir vor einer noch schwierigeren Aufgabe. In der Nähe des gegenüberliegenden Ufers schießt das Wasser zwischen großen, abgeschliffenen Granitbrocken hindurch, dafür gibt es auf unserer Seite eine flache Kiesbank, die bis in die Mitte zu reichen scheint. Also los! Wir verschnüren die Rucksäcke so fest es geht. Der Hüftgurt bleibt offen. Die lange, unten gegabelte Stange in der Faust, versenke ich meine Schuhe in das eisige Wasser. Selbst in den Schuhen habe ich keinen festen Halt, der Kies wird mir unter den Füßen weggespült. Die Schmalseite meines Körpers schräg gegen die Strömung gelehnt, stemme ich die Stange in den Grund und mache wieder einen wackligen Schritt. Der Fluß preßt den Fuß gegen die Stange. Die Lage wird kritisch: die Wassertiefe übersteigt die Beinlänge, das Wasser staut sich um die Hüften, der Druck nimmt noch mehr zu. Jetzt bloß nicht in ein Loch treten oder den großen Steinen zu nahe kommen! Mit äußerster Konzentration nähere ich mich dem rettenden Ufer. Ich habe Glück, merke, wie die Kraft des Wassers nachläßt, steige eisgekühlt und naß von oben bis unten an Land.

Erschöpft verfolge ich jeden Schritt meines Bruders. Er ist den großen Felsbrocken zu nahe gekommen, kann aber die eingeschlagene Richtung nicht mehr ändern. Gefahr! Der Wasserstau entlädt sich links und rechts der Steine mit doppelter Wildheit. Ich weiß, was kommen muß, und Eberhard weiß es auch. Er kann weder vor noch zurück, aber stehenbleiben kann er auch nicht. Der Versuch eines Schrittes - er taumelt, stützt sich noch einmal ab, doch schon reißt ihn das aufschäumende Wasser fort. Für eine Sekunde sehe ich seine Augen erstaunt auf mich gerichtet wie in meinem Alptraum, dann ist er vorbei. „Rucksack ab!“ brülle ich und arbeite mich durch Gestrüpp und Geröll, ihm nach. Eberhard kämpft: er rudert mit den Armen, merkt, daß der Rucksack schwimmt und gibt ihn - gottseidank! - nicht preis. An einer scharfen Kurve gelingt es ihm, aus der Strömung auszuscheren, findet Halt unter den Füßen. Damit ist das Abenteuer überstanden.

Ausgepumpt, zitternd vor Kälte und etwas benommen hockt mein Bruder auf einem Stein. Die Anstrengung hämmert in seiner Halsschlagader. Ich überprüfe den Rucksack und stelle fest, daß er innen kaum naß geworden ist. Allerhand! Nur gut, daß Eberhard ihn gerettet hat, denn ohne ihn wären wir jetzt in einer unangenehmen Lage. Aber wir müssen weiter, uns warm machen. Wir wringen Hemden und Strümpfe aus und ziehen die Sachen wieder an. Daß die Sonne scheint, ist ein großes Glück für uns, trotzdem dauert es seine Zeit, bis die Kleidung trocken ist.

Wir sind immer noch nicht richtig warm, als uns nach einer Marschierstunde ein immer stärker werdendes Rauschen den nächsten Fluß anzeigt. Nach der Landkarte müßte es der Ekwi River sein. Bei seinem Anblick beschleicht uns Furcht. Er sieht noch gefährlicher aus als der Nebenfluß des Keele River. Wir lassen die Rucksäcke fallen und beraten, was wir tun sollen. Eines steht fest: hinüber müssen wir heute noch. Denn einerseits haben wir unser tägliches Soll von etwa 35 km noch nicht erfüllt, andererseits wollen wir den kommenden Tag nicht mit dem Ekwi-Fluß beginnen. Die Erfahrung mit unserem letzten Fluß hat uns nicht nur das Fürchten gelehrt vor der Gewalt des flüssigen Elements, sondern auch Mut gemacht. Wir haben gelernt, daß der Rucksack schwimmt und Strömung und Kälte keine unüberwindlichen Hindernisse sind.

„Am besten“, meint Eberhard, „wir versuchen es gar nicht erst mit Waten.“ - „Hier fallen wir sowieso in den Bach“, stimme ich zu. „Also schwimmen wir?“ Ich zeige auf ein Gebüsch dicht am Ufer: „Sieh mal, da stand früher ‘ne Holzbrücke! Vielleicht können wir ein Floß bauen.“ Wir schauen uns die Überreste näher an und finden morsche Bretter und einige rostige Nägel. „Wir könnten ein Floß für die Rucksäcke bauen“, schlägt Eberhard vor. „Wie damals, als wir die Rhone überquert haben“, erinnere ich mich. Gesagt, getan. Wir binden Bohlen und Holzstangen zusammen, treiben zur Sicherheit noch ein paar Nägel ins Holz und schnüren dann die Rucksäcke oben drauf. Dann stoßen wir das Floß, das wir an einer langen Leine halten, ins tiefere Wasser und steigen hinterher. Die Beklemmung, die durch Hin- und Hergrübeln verstärkt wurde, ist gewichen, im Tun liegt etwas Befreiendes. Es geht leichter, als wir dachten, ja es macht sogar Spaß! Bis zum Bauch im Wasser, aber ohne Schwierigkeiten zu haben, nähern wir uns dem Gegenufer. Vor den kommenden Flüssen ist uns nicht mehr allzu bange.

Geisterstunde mit einem Bären

Die Canol Road ist wieder für einige Meilen sichtbar geworden. Wir genießen das normale Laufen fast wie Ausruhen. Hin und wieder stoßen wir auf ein paar alte Hütten aus der Bauzeit der Straße. Auf dem Dach einer dieser genormten Wohnkisten beobachten wir sieben Stachelschweine, die mit dumpfem Gepolter ein Spielchen spielen. Wir kommen an hunderten von leeren Fässern vorbei, und an Rohren, in denen pfeifende Murmeltiere verschwinden. Die letzten Tageskilometer bis zu den Godlin-Seen schlauchen uns trotz des glatten Untergrunds. Es ist doch jeden Tag dasselbe: man rackert, ackert und stolpert dem selbstgesetzten Ziel von gut 30 Kilometern entgegen, aber die eigentliche Qual ist die letzte halbe Stunde.

Man denkt nur noch an Essen, Ausruhen und Teetrinken, und der Wille schmilzt dahin wie Schmalz in der Pfanne.

Die Landschaft erinnert an den Schwarzwald. Die Gruppen der hochstämmigen Fichten heben sich dunkel vom Grün der Wiesen und der rundlich geformten Bergkuppen ab. In der Ferne blinkt ein See. Als wir ihn erreicht haben, finden wir eine Trapperhütte und setzen wie auf ein Kommando die Rucksäcke ab. Hier bleiben wir. Die Trapperhütte ist ein festgebautes Blockhaus, aber im Innern völlig verwahrlost und zum Übernachten nicht geeignet. Neben ihr steht eine Art Hauszelt: ein Holzgestell, mit stark zerschlissenem Segeltuch überzogen, das an vielen Ecken und Enden im Winde flattert. Da aber das Dach noch in Ordnung ist und sich in seinem Innern ein Regal befindet, das sich gut als Bett eignet, richten wir uns dort ein. Schnell hängen wir alles in Wind und Sonne, was der letzte Fluß durchnäßt hat, oder was von der vorigen Nacht noch klamm ist: Zelt, Schlafsack, Hosen, Hemden, Socken. Ich koche Nudeln in Kartoffelsuppe, Knacker und Tomatensoße - alles Fertiggerichte. Dann kratzen wir den Pamps, an die Blockhütte gelehnt und die Strahlen der Abendsonne im Gesicht, in wunschloser Zufriedenheit bis zum letzten Krümel vom Aluminiumteller.

Die Stille um uns herum könnte vollkommen genannt werden, wäre da nicht ein helles, nervenaufreibendes Singen, dessen unveränderte Gleichmäßigkeit und Dauer dem Ohrensausen gleicht, aber keines ist. Davon überzeugen uns die unzähligen Moskitos. Wir hören sie nicht nur, wir spüren ihr Gekrabbel, wir essen sie, wir atmen sie ein. So schlürfen wir den Tee lieber im aromatischen Rauch des Holzfeuers. Nach dem Essen hat jeder noch etwas zu tun. Nach dem unangenehmen Geschäft des Abwaschens beschäftigt uns der Speiseplan für den kommenden Tag, die morgige Wanderstrecke und das Tagebuch. Während Eberhard am Reißverschluß unseres kleinen Zeltes herumnäht, „schweiße“ ich meinen sogenannten „Trekking“schuh, dessen Sohle sich zu lösen beginnt, mit einem glühenden Stück Holz und schreibe in Gedanken einen barschen Brief an die Herstellerfirma. Später sind kleinere Näharbeiten zu verrichten, die Lebensmittel bärensicher zu verpacken und aufzuhängen, die Nachtlager herzurichten. Sogar die Kunst kommt nicht zu kurz: wie fast jeden Tag malen wir ein Aquarell.

Erst nach 23 Uhr, die Sonne scheint noch immer, strecken wir uns im Schlafsack aus und hängen unseren Gedanken nach. Doch die Bilder des Tages, die vorüberziehen, werden durch schmatzende, jaulende, quakende Laute verdrängt. Unsere Abendmahlzeit gibt keine Ruhe, rumort in den Eingeweiden und stellt den besten Bauchredner in den Schatten. Wie soll man dabei einschlafen! Meine Uhr zeigt bereits auf Mitternacht. Ich werde regelrecht wütend. „He, Eberhard, dein Bauch brummt ja noch lauter als meiner, kannst du denn dabei schlafen?“ - „Was? Das kann nicht sein. Bei mir rührt sich nichts mehr. Also, gute Nacht.“ Er muß wohl schon geschlafen haben und sinkt erneut in Morpheus’ Arme. „Was ist nur los mit mir,“ denke ich. „Bin ich durch die Anstrengungen des Tages überempfindlich geworden?“ Die nächsten baßtiefen Geräusche machen mir eine Gänsehaut. Plötzlich weiß ich: da brummt etwas anderes als mein Darm. Was da brummt, ist draußen, außerhalb dieses Raumes.

Blitzschnell bin ich aus dem Schlafsack, greife nach der Axt, schlage das Tuch zur Seite und - blicke einem Grizzlybären ins Gesicht. In zehn bis fünfzehn Schritt Entfernung steht er da: honiggelb, krummbeinig, die lange Schnauze witternd in die Höhe gestreckt. Der muskulöse Buckel oberhalb der sich hin und her wiegenden Vorderbeine verrät etwas von der ungestümen Kraft des Tieres, bei dessen Angriff es wohl kaum ein Entrinnen gäbe. Unsere Blicke begegnen sich. Ich weiß nicht, wie lange wir uns anstarren, weiß auch nicht, ob ich Angst habe. Ich bin tief erstaunt und geneigt, die Wirklichkeit dieses Augenblicks anzuzweifeln. Meine Erstarrung weicht erst, als der Bursche sich mit kurzem Aufbrüllen herumwirft und im Bärengalopp davonstürmt. Hin und wieder dreht er sich um. Hält er mich für ein Gespenst? Inzwischen kann er sogar zwei Gespenster sehen, denn Eberhard steht neben mir und ist beeindruckt von der Geschwindigkeit des Kolosses. „Dem würden wir auch mit dem Fahrrad nicht entkommen“, flüstert er. Die Lichtung liegt nun hinter dem Bären, er verschwindet im Dickicht des Waldes. Wir prüfen, ob unser Proviantsack noch da ist und träumen einen Bärentraum.

Zwischen den Ufern

Daß uns vom Twitya River Gefahr drohen kann, wissen wir aus einer Schrift des Ministry of Natural Resources. Wir lasen dort:

Das Flußwasser ist extrem kalt, die Überlebenszeit in ihm von sehr kurzer Dauer ... Das Durchqueren des Twitya ist gefährlich ... Bei hohem Wasserstand ist ein Durchqueren nicht ratsam...

Auch der Blick auf die Landkarte zeigt uns einen Fluß, der wesentlich mächtiger ist als alle Wasserläufe, die wir bisher durchquerten. Am Sonntagnachmittag, dem 4. Juli 1982, nach einer Gebirgstour von 16 Meilen, liegt das malerische Tal dieses Flusses tief unter uns. Wir stehen da, blikken hinab und schlucken. Diesmal, das ist uns sofort klar, kommen wir ohne Floß nicht hinüber.

Am Morgen dieses wunderbaren Sommertages begegneten wir zwei grunzenden Stachelschweinen. Die niedlichen Tiere mit ihren dicken Pfoten und dem wehrhaften Hinterteil sind offenbar sehr kurzsichtig oder sehr selbstbewußt, denn sie wollten uns nicht ausweichen. Auch ein mächtiger, schwarzer Elch hatte uns nahe herangelassen. Seine Schulterhöhe könnte über zwei Meter gelegen haben. Was für Riesen hier herumlaufen, sahen wir auch an den abgeworfenen Schaufeln, über die wir stolperten: wir schätzten das Gewicht jedes dieser Knochengebilde auf 10 kg. Die vielen Fußabdrücke auf dem Weg verrieten uns, daß diese Begegnungen nicht außergewöhnlich waren. Auf dem langen Weg ins Tal brannte die Sonne besonders heiß, und ausgerechnet hier waren die kleinen Rinnsale versiegt, und wir mußten dursten.

Heute vormittag verschwand die Canol Road immer wieder vor unseren Augen. Als Sumpfpfad war sie noch unverkennbar, aber in höheren Lagen verlor sie sich unter Geröllhalden. Die Folge für uns: stundenlange Plackerei querbeet, oft durch zähes Unterholz mit heimtückischen, moosüberwachsenen Fußangeln. Auch das Übersteigen oder Umgehen umgestürzter Bäume und das Durchwaten mooriger Wiesen machte den Tag abwechslungsreich. Einmal wußten wir nicht, in welche Richtung wir gehen sollten und suchten verzweifelt nach Anhaltspunkten. Endlich entdeckten wir die Piste oder das, was von ihr übrig war, mit dem Fernglas, und zwar anhand der Andersfarbigkeit: das etwas fahlere Grün von Weidenbüschen bildete einen Strich in der Landschaft. Als wir sie erreicht hatten, wurde das Gehen zu einer Köstlichkeit, obwohl uns dauernd Zweige ins Gesicht schlugen. Auch die Tiere wissen das Gehen auf geglättetem Boden zu schätzen. Wolf- und Bärenfährten waren hier besonders häufig. Mehrere Rabenpaare umkreisten uns mit gutturalem Gelächter, als wollten sie sagen: „Seht nur diese Narren!“ Wir aber fluchten ihnen nicht, denn wir erinnerten uns, daß diese großen, blauschwarzen Gesellen Göttervögel sind. Und siehe da, bald plätscherte uns wieder ein Bächlein über den Weg und wir konnten den Kopf ins Wasser stecken und trinken, trinken, trinken.

Mit ziemlich starken Schmerzen im rechten Fuß kann ich am frühen Abend endlich den Rucksack abwerfen. Durch das sich immer wiederholende Naßwerden und Trocknen ist das Schuhleder steinhart geworden. An ihm scheuert sich mein Ballen, der jetzt rot-violett verfärbt ist. Die rechte Leistendrüse ist murmeldick angeschwollen, und ich fühle mich wie gerädert. Es tut gut, den Fuß im kalten Wasser des Flusses zu baden, und das ist auch das einzige, was ich für die Genesung tun kann. Mehrere Kiesbänke, vielleicht 100 Meter breit, säumen den Fluß an unserer Seite. Auf einer von ihnen schlagen wir unser Lager auf. Die leichte Abendbrise sorgt dafür, daß die Mückenschwärme heute nicht mehr an uns herankommen, aber die Bremsen bleiben uns erhalten. Nachdem Eberhard das Zelt aufgebaut und mit einer weichen Unterlage aus Zweigen und Gras versehen hat, tische ich das Sonntagsmahl auf: Tomatenreis, Kartoffelsuppe und Dauerwurst. Nach dem abschließenden Tee fühlen wir uns wieder frisch genug, um das Ufer zu untersuchen.

Für den Floßbau brauchen wir Baumstämme und einen günstigen Platz zum Ablegen. Wir gelangen zu einer Stelle, an der sich Schwemmholz wild ineinander verkeilt hat. Die gebleichten Stämme sind knochenhart und sehr schwer. Es wird Mühe machen, sie aus dem Geflecht von Ästen und Wurzeln zu lösen. Der Fluß beginnt sich an dieser Stelle zum anderen Ufer hin zu krümmen. Wenn wir mit dem Floß hier ablegen und mit Staken ein bißchen nachhelfen, müßte uns die Strömung eigentlich zur Sandbank am anderen Ufer tragen. Noch weiter stromabwärts wird der Fluß von einer senkrecht abfallenden Felspartie jäh aus seiner Richtung gelenkt und stößt dann auf ein buschwaldbestandenes Steilufer. Wie es danach weitergeht, können wir nicht erkennen. Wir nicken uns zu: alles klar für morgen! Der Abend nimmt denselben friedlichen Verlauf wie jeder seiner Vorgänger. Eberhard stiftet ein paar Nüsse aus dem Kraftfutterbeutel, dann trinken wir noch eine Runde Tee, knabbern Kekse und betrachten die aufgescheuerte, kratertiefe Wunde an meinem Fuß, die vom vielen Kühlen weiß und unempfindlich geworden ist.

Doch plötzlich ist es aus mit dem Frieden. Wie ein Schlag durchfährt mich der Gedanke: Die Axt! Wo ist die Axt? Sie ist mir bei der abendlichen Kramerei überhaupt nicht unter die Finger gekommen! Schnell bestätigt sich der häßliche Verdacht: unser wichtigstes Werkzeug ist verschwunden. Ich weiß nur noch, daß es bei der letzten Kurzrast noch am Rucksack befestigt war. Mit den Campingbeilen, die wir im Gepäck haben, können wir die Baumstämme höchstens ritzen. Verdammt, o verdammt... Mit pochendem Fuß schlafe ich ein.