9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

Optogramme sind Bilder, bei denen es nichts zu sehen gibt und die doch viel zu sehen geben. Sie sind Bilder, glaubte man lange, die sich auf der Retina eines Verstorbenen im Moment seines Todes abzeichnen: letzte Bilder. Von der Naturwissenschaft über die Kriminologie und Religion bis hin zur Literatur und Kunst hat diese Vision viele Spuren hinterlassen, die hier gesichert, dargestellt und analysiert werden. Ein besonderes Kapitel der Wahrnehmungsgeschichte, das wahrlich stranger than fiction ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 235

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

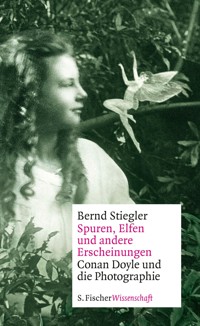

Bernd Stiegler

Belichtete Augen

Optogramme oder das Versprechen der Retina

Über dieses Buch

Optogramme sind Bilder, bei denen es nichts zu sehen gibt und die doch viel zu sehen geben. Sie sind Bilder, glaubte man lange, die sich auf der Retina eines Verstorbenen im Moment seines Todes abzeichnen: letzte Bilder. Von der Naturwissenschaft über die Kriminologie und Religion bis hin zur Literatur und Kunst hat diese Vision viele Spuren hinterlassen, die hier gesichert, dargestellt und analysiert werden. Ein besonderes Kapitel der Wahrnehmungsgeschichte, das wahrlich stranger than fiction ist. »Stiegler straft das Klischee von der langweiligen Literaturwissenschaft Lügen«Deutschlandradio

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg/Imke SchuppenhauerCoverabbildung: Ben Welsh/Getty Images; Arcangel/plainpicture © 2011 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am MainDieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-401398-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Einleitung. Was ist ein Optogramm? Ein erster Blick auf das letzte Bild

1. »The last impression before death is always more terrible than any other.« Erste Berichte aus der geheimnisvollen Welt des Auges

2. Eyes wide shut. Die Entdeckung der Optographie

3. Das Auge als Camera obscura und die Photographie als Retina des Wissenschaftlers

4. Retinale Augenzeugenschaft. Das Opfer als Zeuge

5. Stranger than fiction. Optogramme in der Literatur

6. Der photographisch objektivierte Glaube.Die Jungfau von Guadalupe

Epilog. Jenseits des optogrammatischen Zeitalters: von Foto-Augen und Augenscannern

Abbildungsverzeichnis

EinleitungWas ist ein Optogramm? Ein erster Blick auf das letzte Bild

Dank

Einleitung. Was ist ein Optogramm? Ein erster Blick auf das letzte Bild

»Des Mörders Bild im Auge seines Opfers. Sowas lesen sie liebend gern.«

James Joyce, Ulysses [Hades Episode], S. 144

Optogramme sind Bilder, bei denen es nichts zu sehen gibt und die doch viel zu sehen geben. Sie zeigen eher das, was der Betrachter sehen möchte, als das, was dort wirklich zu erkennen ist. Optogramme sind, so die über einen Zeitraum von gut 75 Jahren bis hinein in die Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts weit verbreitete Annahme, Bilder, die sich auf der Retina eines Sterbenden im Moment seines Todes abzeichnen. Das Auge zeigt, wenn man denn nur genau genug hinsieht, das, was es zuletzt gesehen hatte. Auch wenn die Wahrnehmungsgegenstände längst aus dem Gesichtsfeld verschwunden sind, so haben sie doch ihre Spur auf der Netzhaut des Auges hinterlassen. Dort könnte man vielleicht das sehen, was ein Bild der Agentur »Münchener Bildbericht« zu erkennen gibt, das die denkwürdige Bezeichnung »Spiegel der Seele« trägt.

Abb. 01: »Der Spiegel der Seele«, Münchener Bildbericht

Doch Optogramme sind – anders als dieses – immer letzte Bilder, vom Tod gezeichnet. Der Moment des Todes unterbricht den ununterbrochenen Fluß der Wahrnehmung und stellt den kontinuierlichen Film der flackernden Bilder mit einem Mal still, verwandelt ihn in ein nahezu photographisches Standbild. Die eigentümliche photographische Metaphorik kommt dabei nicht von ungefähr, ist doch die Überzeugung, daß es Optogramme geben könne, eng mit der Geschichte der Photographie verbunden. Nicht nur, daß photographische Verfahren dazu genutzt werden, um die Bilder von der Retina zu extrahieren, zu vergrößern und so überhaupt erst wahrnehmbar zu machen, auch das Auge wird seinerseits bereits als Kamera vorgestellt, die wie ein Photoapparat Bilder aufzeichne. Im stream of consciousness gehen die Einzelbilder unter, doch im Moment des Todes verwandelt sich das Auge wieder und zugleich ein letztes Mal von einer Filmkamera, die Bewegungen bannt, in eine Photokamera, die Einzelbilder belichtet. Und so nimmt es kaum wunder, daß die Firma Kodak von 1934 bis 1966/67 Kameras mit dem Markennamen »Retina« hergestellt hat. 1977 kam noch ein letztes Modell auf den Markt, eine wie alle Vorgängermodelle handliche funktionale Kleinbildkamera, meist mit eingebautem Belichtungsmesser, die so strapazierfest war, daß selbst Sir Edmund Hillary am 29. Mai 1953 bei der Erstbesteigung des Mount Everest den Sherpa Tenzing Norgay, der mit ihm den Aufstieg unternommen hatte, mit ihr photographierte. Dieses Bild wurde zu einer der photographischen Ikonen des 20. Jahrhunderts, also zu jener Zeit, in der die großen Entdeckungen längst vorüber waren.

Die Hochzeit der Optogramme fällt mitten in das photographische Zeitalter, setzt in den 1850er Jahren ein und verschwindet in etwa mit Aufkommen des Tonfilms Ende der 1920er Jahre. Erste Belege finden sich in Zeitschriften Mitte des 19. Jahrhunderts, letzte gegen Ende der 1920er Jahre. Danach wandert das Optogramm mehr oder weniger gänzlich in den Bereich der Fiktion, in die Literatur, den Film und in die bildende Kunst ab. Optogramme erscheinen weiterhin vereinzelt in Filmen und Texten, haben aber, wie wir sehen werden, das phantasmatische Register gewechselt. Nunmehr verwandeln sie sich in Schnittstellen, die in ein anderes Reich führen, in eine Parallelwelt oder aber in ein technisches Reich, das die Bilder emblematisch zeigen. Optogramme werden nun zu technischen Bildern, die von einer anderen parallelen Wirklichkeit oder überlegenen Ordnung zeugen. Sie werden zu Fenstern in eine andere Ordnung der Dinge.

Wie muß man sich die Berichte über Optogramme aus dem 19. Jahrhundert vorstellen? Ein Beispiel unter vielen sei hier in ganzer Länge angeführt, um den Charakter dieser Berichte, die zwischen Hörensagen und belegbaren Referenzen, zwischen Kompilation diverser Quellen und vermeintlichen Augenzeugenberichten oszillieren, zu verdeutlichen. Es stammt aus dem Jahr 1863/64, also kurze Zeit nach den ersten auffindbaren Belegen:

»Es ist bekannt, daß man bereits festzustellen versucht hat, ob man durch die Untersuchung der Retina einer gewaltsam umgekommenen Person das letzte Bild, das auf diese Retina getroffen sei, etwa jenes des Mörders, erkennen könne. Wir wissen nicht, ob hinsichtlich dieser Frage bereits Untersuchungen vorgenommen worden sind, aber in einigen Zeitschriften finden sich die folgenden Berichte:

In San Francisco hat man die jüngst gemachte Entdeckung, daß man auf der Retina des Auges einer gewaltsam umgekommenen Person das letzte Bild, das auf diese im Moment des Todes selbst getroffen sei, widergespiegelt findet, angewendet. Man wollte den Mörder der jungen Frau Smith herausfinden, die von unbekannter Hand umgebracht wurde. So berichtet DasEcho des Pazifik von diesem Experiment:

›Herr Burke, der Polizeichef von San Francisco, hatte die Idee, die Retina von Frau Smith photographieren zu lassen. Herr Bryan und Herr Johnson wurden mit dieser heiklen Aufgabe betraut, die erst um fünf Uhr am späten Nachmittag erledigt werden konnte, d.h., lange nachdem der Tod eingetreten war. Gleichwohl ist das so gewonnene Ergebnis überraschend, vor allem dann, wenn man die Aussage des Zeugen Ryan mit in Betracht zieht. Auf dieser Ambrotypie, die zehnfach vergrößert wurde, erkennt man erst einmal nur ein verworrenes Bild. Aber dann erscheinen bald die Züge einer menschlichen Figur: Hakennase, niedrige Stirn, die Augen nur als Flecken zu erkennen und doch deutlich wahrnehmbar, dichte, schwarze Augenbrauen, die bereits an der Nase ansetzen; der Rest des Angesichts sieht so aus, als sei es bedeckt von einem Schnäuzer und einem buschigen Bart. Das Bild auf der Retina um dieses Angesicht herum zeigt nichts klar Auszumachendes. Der allgemeine Eindruck, der im Gedächtnis bleibt, ist, daß man das bleiche Antlitz eines Mexikaners gesehen hat. Auch wenn dieses Bild etwas undeutlich sein mag, so kommt man nicht umhin, von der Ähnlichkeit, die zwischen ihm und der folgenden Aussage des Zeugen Ed. Ryan, dem Besitzer des Mietstalles, der an das Haus grenzt, in dem Frau Smith wohnte, besteht, überrascht zu sein: ›Seit einer Woche‹, so sagt er aus, trieb sich ein Mexikaner in der Nähe des Hauses des Opfers herum; er kam von der Washington Straße. Es war ein dunkler Mann von hohem Wuchs; er trug einen Schnauzbart. Ich hatte ihn vorher gesehen, als er beim Tunnelbau am Berg Diablo mitarbeitete. Ich habe ihn mehrfach gesehen, namentlich auch am Vortag des Mordes. Er ging vor dem Haus hin und her. Ich habe ihn in keinem Haus in der Nachbarschaft verschwinden sehen. Ich betrachtete ihn mit einem gewissen Mißtrauen, und eines Tages meinte ich, auf ihn achtgeben zu müssen, da ich fürchtete, er würde in meinen Speicher einbrechen. Aber er kam nicht näher.‹

Die Polizei verfolgt ihre Untersuchung mit großem Eifer; sie studiert die kleinsten Details, und die ganze Bevölkerung drückt die Daumen, daß es gelingen möge, den Schuldigen zu verhaften. Doktor Sheldon wird die Sektion des Auges von Frau Smith vornehmen, und die Retina vollständig freilegen. Dann werden weitere photographische Aufnahmen angefertigt, die vielleicht bessere Ergebnisse zeitigen werden. ›Diese Publikation würde es verdienen, mit Hilfe von Tierversuchen überprüft zu werden, selbst wenn dabei nur herauskäme, daß die Annahme nicht zutreffe.‹[ 1]

Blickt man dem Toten scharf ins Auge, so sieht man nicht in seine Seele, sondern erblickt vermeintlich das, was er zuletzt sah. Das Auge ist kein Spiegelbild der Seele, das Innenleben zählt hier wenig; es kommt vielmehr auf den durch den Schreck des plötzlichen Todes eingefrorenen letzten Blick an, der nichts über den Ermordeten verrät, wohl aber den Täter. Das Feld, das die Optogramme bestellen, ist das des Todes: Auge und Tod gehen dabei eine merkwürdige Allianz ein. Das Auge ist ein verräterisches Organ, das über den Tod hinaus zum Sprechen gebracht werden soll. Okularzentrismus, die kulturelle Fixierung auf das Auge, war kaum je schlagender als hier und erweist sich zugleich als ein photographischer: Die retinalen Bilder sollen, sind sie doch mit einer organischen Kamera aufgenommen, von nachgerade photographischer Objektivität sein. Optogramme sind das piece of evidence, das Evidenz verspricht.

1879, gut zwanzig Jahre nach den ersten Berichten, sind die Optogramme bereits salonfähig. In dem Buch mit dem schönen Titel Lichtbilder nach der Natur des anerkannten Photographen und Wissenschaftlers Hermann Wilhelm Vogel, einem der Pioniere der Photographie im 19. Jahrhundert, findet sich ein mit »Optik im Salon« überschriebener Text, in dem er eine Gesellschaft imaginiert, die von dem Gastgeber mit allerlei optischen Experimenten unterhalten wird. Bereits der Beginn des Textes ist bemerkenswert. »›Mehr Licht‹, sagte Frau X. zu ihrem Diener, als sie kurz vor Anfang einer großen Abendgesellschaft die festlich geschmückten Räume durchschritt, und einen prüfenden Blick auf das, in optischer Hinsicht etwas vernachlässigte, zum Rauchzimmer bestimmte Studierzimmer ihres Gatten warf.« Hier würde, so könnte man fortfahren, selbst das sonnengleiche Auge Goethes, dessen letzte Worte hier am Anfang dieser lehrsamen Plauderei stehen, nicht klar genug sehen. Und gleichwohl geht es um eine Lehrstunde in Sachen optischer Aufklärung, an deren Ende eben die Optogramme stehen – und das just nach einer scharfsinnigen Reflexion über die Sehschwäche William Turners und ihre Folgen für seine Malerei. Bei den letzten Bildern Turners angekommen, verlangt nun jemand nach einer letzten Aufklärung: »›Ich bin Ihnen sehr verbunden, und möchte Sie nicht länger quälen; aber über eins müssen Sie mir noch Auskunft geben. Ich habe in den Zeitungen gelesen, daß beim Sehen im menschlichen Auge eine Photographie entstehen soll. Ja man soll im Auge eines Gemordeten sogar das photographische Bild des Mörders gefunden haben.‹«[ 2] Und bevor es nun endlich zu Tisch geht, kann doch noch Licht in das Dunkel gebracht werden: Auch wenn das Auge einer Kamera gleicht, was vorher ausführlich dargelegt wurde, so ist die Annahme eines Optogramms nach Hermann Wilhelm Vogel zwar irrig, die Entdeckung des Sehpurpurs hingegen stimmig, und sie zeige zudem auch, daß Frösche farbig sehen können. Wir können, ja müssen Vogel nur zustimmen – auch auf die Gefahr hin, für die folgenden Geschichten die Grenze zwischen Fiktion und Realität, zwischen Phantasma und Wahrnehmung vielleicht etwas zu deutlich zu markieren: Optogramme sind weit mehr Bilder der Vorstellung und der Phantasie als der Wirklichkeit. Doch auch die vorgestellte Wirklichkeit hat ihre Realität und prägt mitunter das Wahrgenommene mehr als man es sich wünschen sollte. Die Geschichte der Optogramme ist eine eigentümliche Gemengelage aus seriöser Wissenschaft, Pseudowissenschaft, Volksglauben und Fiktion, die – und das macht dieses Phänomen so interessant wie erhellend – sich fortwährend vermischen und das noch dazu mit überaus handgreiflichen Konsequenzen. Wir werden es daher mit Theorien und Praktiken zu tun haben, mit Experimenten, Bildern und Texten, kriminalistischen Untersuchungen, photographischen Verfahren und Metaphern und nicht zuletzt mit religiösen Überzeugungen, denen eine visuelle Evidenz zugeschrieben werden soll. Allein von »echten« Optogrammen wird wenig zu berichten sein, auch wenn von ihnen fortwährend die Rede ist.[ 3]

Was ich daher im folgenden zu rekonstruieren und genauer in den Blick zu nehmen versuche, sind nicht die – zudem in aller Regel nicht überlieferten – Optogramme, sondern die Vorstellungen, die sie begleiten. Es geht weniger um den letzten Blick als solchen als um den Blick auf ihn, weniger um die durchweg unscharfen Bilder als um die Unschärfe, die sich in der Wahrnehmung einnistet. Dabei tut sich eine reiche, komplexe und überaus merkwürdige Bildwelt auf, die vieles über die Geschichte der Wahrnehmung verrät. Es wird im folgenden um Wissenschaftsgeschichte und jene der Metaphern gehen, die an Augen und auch an die Photographie geknüpft sind, aber auch um religiöse Überzeugungen und um Fiktionen in Gestalt von Erzählungen, Romanen und Filmen. Der Grat zwischen wissenschaftlichen Überzeugungen und ihrer phantasmatischen Grundierung ist dabei nicht selten überaus schmal. Nicht wenige, teils ebenso skurrile wie erhellende Experimente werden dies zeigen. Und auch seitens der Fiktion spielen die Geschichten mit vermeintlich wissenschaftlich belegbaren Fakten. Die Texte und Filme spielen narrativ durch, was die Optogramme versprechen.

Und so haben wir den Vorteil, um das Vorstellungsreich der Optogramme zu erkunden, statt einer wissenschaftlichen Definition eine populärwissenschaftliche Vision präsentieren zu können, die aus dem Film THE INVISIBLE RAY aus dem Jahr 1936 stammt, in dem Bela Lugosi und Boris Karloff die Hauptrollen spielen. Wie kein zweiter blättert er das Imaginarium auf, das an die Optogramme geknüpft ist, und sucht diese zum Sprechen zu bringen. In THE INVISIBLE RAY identifiziert Dr. Benet alias Bela Lugosi Janos Rukh alias Boris Karloff als Mörder eines Kollegen, indem er auf der Retina des Opfers ein letztes Bild entdeckt, ein Optogramm, das dort aufgezeichnet und festgehalten ist und nun mit Hilfe der Photographie wieder extrahiert und sichtbar gemacht werden kann.

Abb. 0.2a-d: Lambert Hillyer, THE INVISIBLE RAY, 1936, Film stills

Der Film trägt seinen Titel keineswegs durch den unsichtbaren Strahl, der das Bild auf der Retina hat entstehen lassen, sondern aufgrund astrophysikalischer Experimente, die Janos Rukh in seiner Burg in den Karpaten, die nicht zuletzt durch die Dracula-Literatur ihre besondere Vorgeschichte erhalten haben, durchgeführt hatte. Ihm gelang es, erfolgreich zu zeigen, daß die Geschichte der Erde im Weltraum gespeichert vorliegt und mit Hilfe eines unsichtbaren Strahls wieder sichtbar gemacht werden kann. Während das Optogramm den Wahrnehmungsfilm unterbricht, werden hier die in den Weltraum projizierten Bilder wieder in einen Film verwandelt und im Atelier des Physikers projiziert. So kann er, dadurch daß er den Strahl auffängt, die Vorgeschichte der Erde in einer Art Fernsehbildschirm wie in einem Zeitraffer betrachten. Um eine Probe aufs Exempel zu machen, brechen er und sein nach anfänglichem Zweifel vom Saulus zum Paulus mutierter Wissenschaftskollege Dr. Benet mitsamt einer ganzen Expedition in das Herz des schwarzen Kontinents nach Nigeria auf, um dort nach einem riesigen Meteoriten zu suchen, dessen Einschlag der Weltraumfilm gezeigt hatte. Rukh gelingt es, die Stelle zu finden und mit ihr eine strahlende Materie, die er »Radium-X« nennt. Diese kontaminiert ihn aber zugleich auch so stark, daß er nur mit Hilfe eines von Dr. Benet entwickelten Medikaments überleben kann. Während sich Rukh in die Karpaten zurückzieht und dort seiner blinden Mutter mit den Strahlen das Augenlicht zurückgibt, gelingt es Benet in Paris, ein Verfahren zu entwickeln, um die unsichtbaren Strahlen für die Therapie einzusetzen. Eifersüchtig auf die Erfolge reist Rukh nach Paris und beginnt die Teilnehmer der Expedition einen nach dem anderen umzubringen, um nach erfolgter Tat eine der Figuren auf dem Dachfries der Kirche der sechs Heiligen mit den Strahlen zu zerstören.[ 4] Am Ende kommt er selbst zu Tode, nachdem seine Mutter das Antidot, das er seit seiner Kontamination täglich einnehmen muß, zerstört hat.

THE INVISIBLE RAY ist ein Film über die Phantasmen, die die Errungenschaften der modernen Wissenschaften begleitet haben: Sämtliche Elemente, die er aufnimmt und in seine Geschichte einbaut, sind in der Wissenschaftsgeschichte insbesondere des ausgehenden 19. Jahrhunderts belegbar. Und viele finden ihre eigentümliche Fortsetzung in Kriminalerzählungen und der phantastischen Literatur aus ebendieser Zeit. Das Optogramm ist nur eine unter zahlreichen dieser wissenschaftlichen Narrative, die Fakten und Fiktion miteinander verknüpfen und zwischen beiden Bereichen oszillieren. Es ist praktizierte und Bild gewordene Pseudowissenschaft.[ 5] Und weiterhin ist das etwas heteroklite narrative Gefüge, das THE INVISIBLE RAY ausbuchstabiert, seinerseits auch eine Folge der höchst divergierenden und somit letzten Endes unvereinbaren Grundannahmen, auf die der Film zurückgreift. Das gilt auch für das Optogramm, das, wie wir noch sehen werden, für sich genommen widersprüchliche Theorien in Bilder übersetzt. Es liefert Stoff für viele Geschichten und nicht zuletzt auch für jene, aus dem die wissenschaftlichen wie lebensweltlichen Träume gemacht sind.

1.»The last impression before death is always more terrible than any other.« Erste Berichte aus der geheimnisvollen Welt des Auges

»Das ist alles sehr ungewöhnlich!«

Sitzung der Société médico-psychologique am 25. Januar 1869

Abb. 1.1: Vernois, »Applications de la photographie à la médecine légale«

Es müssen höchst eigentümliche Sitzungen der Société médico-psychologique und der Société de Médecine Légale gewesen sein, die am 25. Januar bzw. 8. Februar 1869 stattfanden. Der Vorsitzende der Gesellschaft für Rechtsmedizin Gallard ließ das hier abgebildete Photo mit den knappen Worten »Rätsel der Rechtsmedizin: niemand konnte es erraten« zirkulieren und deckte dabei sorgfältig den begleitenden Text zu, damit niemand ihn lesen konnte.[ 1] Offenkundig hatten die anwesenden Wissenschaftler allergrößte Mühen zu erraten, worum es sich bei diesem Bild überhaupt handeln könne. Legrand du Saulle, der Vorsitzende der zweiten Sitzung, war weniger geheimniskrämerisch und legte den Kollegen gleich den »recht einzigartigen« Brief eines gewissen Doktor Bourion, der nach einer Tätigkeit in Paris nun in der Provinz arbeite, mit vor, bei dem es sich, so die Erläuterung, um »eine Tatsache der auf die Photographie angewendeten psychologischen Physiologie« handele.[ 2] Da diese vermeintliche Tatsache nun aber kaum unwidersprochen wissenschaftliche Anerkennung finden dürfte, referiert der Vorsitzende knapp die Vorgeschichte dieses Bildes. Auf der anderen Seite des Atlantiks habe es vor einigen Jahren Mediziner gegeben, die behaupteten, daß man, wenn jemand eines gewaltsamen Todes gestorben sei und dabei zugleich furchtbare Angstgefühle gehabt habe, auf seiner Retina das Bild des allerletzten Gegenstands, den er gesehen habe, entdecken könne. Nun sei in einem Ort in den Vogesen während des Sonntagsgottesdienstes ein Mann in das Haus eines Försters eingedrungen und habe dessen Frau und dreijähriges Kind erschlagen. Der Hund des Försters sei der einzige Zeuge dieses schrecklichen Verbrechens gewesen. Zwar finden sich in der Kriminalliteratur durchaus Beispiele dafür, daß dieser vermeintlich stumme Zeuge durch eine beredte bellende Aussage den Täter überführen konnte[ 3], aber der nun in Darney praktizierende Arzt Bourion hatte hier anderes im Sinn. Er wollte das Opfer in einen Augenzeugen seines eigenen Mordes verwandeln und überzeugte die Justiz, das ihm aus älteren Berichten vermutungsweise bekannte Verfahren anwenden zu dürfen, photographierte die Retinas der beiden Ermordeten, vergrößerte diese und legte sie nunmehr der Gesellschaft vor, um sie von dieser wissenschaftlich überprüfen zu lassen. Es geht um ein wissenschaftliches »nihil obstat«, das die Annahme in eine Tatsache verwandeln solle. Da nun sämtliche Einsendungen an die wissenschaftlichen Gesellschaften auch das Recht einer kritischen Würdigung hatten, geschah das auch hier. Das specimen wurde diskutiert und ein Mediziner mit einer wissenschaftlichen Überprüfung beauftragt.

Der Vorsitzende Legrand du Saulle zögerte dabei nicht, seiner eigenen Ratlosigkeit Ausdruck zu geben, da die Bitte des Doktor Bourion ihn gänzlich unvorbereitet treffe, er sich aber zugleich sicher sei, daß es hier wie bei allen wissenschaftlichen Fragen nur die Option »wahr« oder »falsch« gebe. Wie es auch komme: bedeutend sei die Frage ohnehin. Die anwesenden Kollegen hielten, wie der knappe Bericht zeigt, mit ihrer Skepsis nicht hinter dem Berg, sprachen zumeist mehr oder weniger unverhohlen von Humbug und Aberglauben – doch nicht unisono. Herr Fournet erinnert daran, daß Niépce de Saint-Victor bewiesen habe, daß Sonnenstrahlen auf einem Gegenstand über einen längeren Zeitraum eine Spur hinterließen, die dann photographiert werden könnte. Das hätten einige seiner Aufnahmen eindeutig bewiesen. Und so könne es sich letztlich auch mit den Retina-Photographien verhalten. Der Enkel des eigentlichen Erfinders der Photographie, der als einer der ersten mit Photographien auf Glas und auch Farbphotographien (die er allerdings nicht zu fixieren vermochte) experimentierte, hatte in der Tat bereits 1857 herausgefunden, daß Uransalze Auswirkungen auf Photoplatten hatten, konnte dies aber nicht erklären, da die Radioaktivität seinerzeit noch nicht bekannt war. Die sichtbaren Zeugnisse schienen ihm nicht das Resultat von Fluoreszenz oder Phosphoreszenz zu sein. 1858 ließ er sich sogar ein Verfahren patentieren, mit dem er »Uranotypien« anfertigte[ 4] Diese erst einmal keineswegs evidente Assoziation von Optogrammen und für das Auge unsichtbaren Strahlungen, geht es bei Optogrammen doch um die sichtbare, phänomenale Welt und ihre Sicherung und nicht um die unsichtbare der Strahlen, wird uns später in höchst spekulativen, ja nachgerade spiritistischen Kontexten wiederbegegnen. In der Sitzung gibt es jedoch auch pragmatische Stimmen: Herr Baillarger macht den praktischen Vorschlag, das Experiment mit Hunden zu wiederholen. Da diese Angst vor Schlangen hätten, müsse man nur einige Kreuzottern finden, um mit ihnen die – dann dem Tod für die Wissenschaft bestimmten – Hunde zu ängstigen, sie dann just im Moment ihrer Furcht töten und ihnen die Retina entnehmen. Gesagt, getan: In der Tat sollten 16 Hunde und Katzen ihr Leben lassen – auch wenn auf Schlangen verzichtet wurde. Auguste Gabriel Maxime Vernois, auf den die Wahl fiel, Bourions Experimente zu überprüfen, stand keineswegs im Verdacht, unkritisch mit vermeintlichen Forschungsergebnissen umzugehen. Er hatte bereits 1835, mit 24 Jahren, die Homöopathie einer kritischen Überprüfung unterzogen und konstatiert, daß sie wissenschaftlichen Anforderungen nicht genüge.[ 5] Später war er einer der federführenden Mediziner bei der Etablierung forensischer Untersuchungsverfahren bei Straftaten und somit ein Protagonist der frühen Rechtsmedizin. Bereits Ende der 1850er Jahre untersuchte er zudem in einer breit angelegten Studie, die auf nicht weniger als 144 ausgewählten Betrieben beruhte, die Auswirkungen von Handwerks- und vor allem Industriearbeit auf den menschlichen Organismus und regte zugleich eine Reihe von Reformen an, da er schlimme Mißstände hatte beobachten können. Und so kam es, wie es wohl kommen mußte …[ 6] Sein Bericht erschien später gleich in mehreren Zeitschriften und nicht zuletzt in der Revue photographique des hôpitaux de Paris, einer Zeitschrift, die ähnlich der legendären Iconographie photographique de la Salpêtrière, der Georges Didi-Huberman ein ganzes Buch gewidmet hat,[ 7] die Photographie als regelrechtes Untersuchungsverfahren, aber auch als Mittel der Archivierung und der Unterweisung entdeckte.

Maxime Vernois referiert erst einmal den Bericht Bourions, den dieser ihm auf seine Bitte hin brieflich hatte zukommen lassen, um so überhaupt verstehen zu können, was man auf diesem – offenkundig – unscharfen und interpretationsbedürftigen Bild sehen solle bzw. was Bourion dort entdeckt habe:

»Der Mord, sagt er, geschah am Sonntag, den 14. Juni 1868, zwischen Mittag und vier Uhr nachmittags. Die Extraktion der Augen aus den Höhlen wurde am 16. Juni gegen zehn Uhr morgens vorgenommen. Der photographische Abzug entstand noch am gleichen Tag gegen sechs Uhr abends. Ich führte Aufnahmen jeweils bei beiden Augen des Kindes und der Mutter durch. Die Augen des Kindes zeigten nichts anderes als Wolken, was ich auch erwartet hatte, da das Kind über mehrere Stunden hinweg, vielleicht aber auch nur über einen kürzeren Zeitraum im Keller geblieben war; das war auf jeden Fall hinreichend, da durch das Hin- und Herblicken in der Dunkelheit kein Bild an das Gehirn und folglich auch nicht zur Retina und zum Glaskörper übermittelt werden konnte. Ich nenne nur diese beiden Teile des Auges, da beide eine enge Wechselwirkung haben. Das anatomische Specimen wurde illico photographiert; kaum hatte ich das anatomische Specimen auf seine Halterung gelegt, wurde auch die Photographie angefertigt. Einige Sekunden später und ich hätte kein Bild mehr erhalten können, da der Glaskörper einfiel. Da ich nun vier Augen zur Verfügung hatte, begann ich mit jenen des Kindes, bei denen ich mit Gewißheit wußte, nichts zu finden. Ich unternahm einen Kreisschnitt hinter der Iris, nachdem ich den Glaskörper herausgenommen hatte. Das Ergebnis war: nichts. Bei demselben Auge habe ich die Glaskörperflüssigkeit entnommen und die Lederhaut mit Häkchen auseinandergezogen. Kein befriedigendes Ergebnis oder besser: noch weniger. Beim zweiten Auge derselben Person bin ich ebenso vorgegangen, um zum identischen Ergebnis zu kommen. Beim linken Auge der Mutter habe ich dieselbe Sektio vollzogen, den Glaskörper herausgenommen und ein kaum merkliches Bild erhalten; einzig der Kopf des Hundes zeigte sich und das auf wenig faßbare Weise; denn erst nachdem ich diese Operation auch beim rechten Auge vorgenommen und so das Bild gewonnen hatte, das Ihnen vorliegt, bemerkte ich das Bild. Gleiche Sektio beim rechten Auge. Aber weil ich die Linse erhalten wollte, drückte ich die Zange etwas zu sehr zusammen, wodurch die Linse zerbrach und verschiedene kleinere Teilchen auf den Glaskörper fielen und dort, um es so zu sagen, zu den weißen Flecken führten, von denen drei das Rückgrat des Hundes bilden; noch drei, etwas höher und weiter links, sind genau auf Höhe des Halses des Mörders.«[ 8]

Angesichts seiner eigenen offenkundigen Schwierigkeit, auf der Aufnahme Bourions überhaupt etwas anderes als schlierige Schleier zu entdecken, versucht Vernois nun mit eigenen Versuchen experimentell die Möglichkeit eines Optogramms zu überprüfen. Da Augen weiterer Mordopfer nicht zur Verfügung stehen und er zudem kritisiert, daß die Untersuchung der Retina erst etwa 50 Stunden nach der Straftat und somit viel zu spät stattgefunden habe, setzt doch beim Auge bereits nach zehn bis zwölf Stunden die Verwesung ein, werden diverse Hunde und Katzen stranguliert oder mit Blausäure getötet, um frisches Untersuchungsmaterial zu erhalten. Den Tieren wurden im Moment des Todes oder, wie Vernois nüchtern formuliert, während ihrer ganzen Agonie einfache scharf umrissene Gegenstände vor die Augen gehalten, die dann später leicht hätten identifiziert werden können. Dabei bemüht er sich auch um eine Rekonstruktion der Umstände: So wird etwa ein Hund mit einem Stock bedroht, der sich dann wie bei der Aufnahme Bourions hätte abzeichnen sollen. Bei dieser kritisiert er scharfsinnig, daß sich aufgrund der Beschreibung Bourions das Bild eigentlich umgekehrt hätte abzeichnen müssen.[ 9]

Der Société de Médecine Légale legt er später eine Auswahl von 12 Aufnahmen vor, die sich, wie auch die anderen, offenbar nicht erhalten haben.[ 10] Das ist aber bedauerlicherweise das Schicksal der allermeisten Bilder, von denen im folgenden die Rede ist. Auf den Aufnahmen Vernois’ ist aber – quod erat expectandum – ohnehin nichts zu erkennen. Bei sechs säuberlich verzeichneten Versuchen vermerkt er jeweils sachlich: »rien«, »nichts«. In seiner Überprüfung bleibt, auch wenn Vernois ihm später für seine Anregung danken wird, von Bourions Entdeckung wenig übrig: Vernois erblickt in diesen Bildern nicht mehr und nicht weniger als die photographisch reproduzierten organischen Gegebenheiten, sprich schlicht die Retina als solche: »Es ist klar, daß die Photographie nur den oberflächlichen anatomischen Zustand der Retina reproduziert hat.«[ 11] Auch ein weiteres Experiment mit einem Ophthalmoskop bleibt ohne Befund. Vernois hatte vorgeschlagen, während einer Augenspiegelung Gegenstände vor die Netzhaut zu halten, um so zu sehen, ob sich dort eine sichtbare Spur abzeichnet. Später wurden auch von solchen Untersuchungen Photographien angefertigt.[ 12]

Abb. 1.2: Hermann von Helmholtz, Augenspiegel (1851)

Doch auch hier bleibt ihm nur ein Wort: »rien«, »nichts«. Die erste wissenschaftliche Überprüfung von Optogrammen, die ihre Bezeichnung hier noch nicht erhalten haben, fällt wie die allermeisten späteren negativ aus. Doch damit ist das Kapitel der Optogramme im Buch der Wissenschaftsgeschichte keineswegs abgeschlossen; die wichtigsten Einträge warten noch darauf, geschrieben zu werden.

Auch Vernois beläßt es keineswegs bei einem nur negativen Befund; als Mitgründer der Gesellschaft für Rechtsmedizin schlägt er weit vor Lombroso, Bertillon und Galton andere, seiner Auffassung wissenschaftlich haltbare und zugleich effektive Nutzungsmöglichkeiten der Photographie für die Kriminalistik vor. Unter Berufung auf Hermann von Helmholtz, der uns noch wiederbegegnen wird, sieht er die Photographie vor allem als Mittel der Beweisaufnahme und der Identifikation von Straftätern: Die individuellen Züge von Verbrechern können ebenso festgehalten und archiviert werden wie die Besonderheiten des Tatorts, und mit Hilfe eines Stereoskops könnte sogar die Raumwirkung des Tatorts visuell erhalten und reaktivierbar bleiben.[ 13]