17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BLV, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- Kategorie: Ratgeber

- Serie: BLV

- Sprache: Deutsch

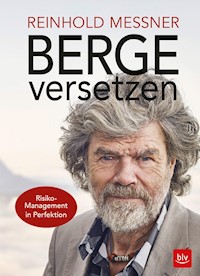

Am Anfang steht Umkehr. Im Winter durch Grönland? Eine Nummer zu groß. Damit beginnt der Streifzug des Grenzgängers Reinhold Messner zu den Marksteinen seines Lebens. Ob von Erfolg gekrönt oder zum Scheitern bestimmt zeigen sie alle, wie das Undenkbare denkbar, das Nicht-Machbare machbar wird. Das Entscheidende ist die Motivation. Mit Berge versetzen (BLV Buchverlag) von Reinhold Messner ist ein Buch in Neuauflage erschienen, das absolut außergewöhnliche Erlebnisse mit tiefgreifenden Erkenntnissen kombiniert. Wer Messner als Leser folgt - vom Nanga Parbat durch die Antarktis bis in die Wüste Takla Makan -, wird nicht nur Zeuge atemberaubender Augenblicke, tödlicher Gefahren und schier unmenschlicher Leistungen an den entlegensten Orten der Welt. Er erfährt auch, dass Scheitern stets am Anfang von etwas Neuem steht. Dass Stärke aus Begeisterung erwächst. Dass nicht der Nutzen, sondern der persönliche Sinn eine immense Triebkraft ist. Zwölf Stationen in Tagebuchform sind verbunden mit zwölf Schritten, die allen nützen, die in ihrem Leben - beruflich oder privat - neue Impulse setzen wollen. Gefragt sind Visionen, Planung und Ausführung, Logistik und Strategie, Koordination und Leadership... Inbegriffen sind Momente des Ausgebranntseins, der Niederlage, des Neuanfangs. Nicht nur bei Motivationsvorträgen für Führungskräfte gibt Messner sein Wissen zum Beispiel um optimales Risikomanagement weiter. Auch hier schlägt er auf ebenso persönliche wie spannende Weise den Bogen von seinem besonderen Erfahrungsschatz zu unserem Alltag. Das macht Berge versetzen zu einem faszinierenden Ausflug an die Grenzen des menschlich Möglichen - und zu uns selbst. Und es zeigt auf anregende Weise, wie wir selbst "Berge versetzen" und über uns hinauswachsen können.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Impressum

© 2019 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, München

Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, sowie die Verbreitung durch Film und Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags.

Lektorat: Karin Steinbach Tarnutzer, St. Gallen

Herstellung: Ruth Bost

Satz: Uhl+Massopust, Aalen

ISBN 978-3-8354-6110-9

2. Auflage 2019

Bildnachweis

Titelbild: Oscar van de Beek

Übersichtskarten/Grafik: Egon Quitta, München

Syndication: www.seasons.agency

Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.

Die BLV-Homepage finden Sie im Internet unter www.blv.de

www.facebook.com/blvVerlag

Liebe Leserin und lieber Leser,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein BLV-Buch entschieden haben. Mit Ihrem Kauf setzen Sie auf die Qualität, Kompetenz und Aktualität unserer Bücher. Dafür sagen wir Danke! Ihre Meinung ist uns wichtig, daher senden Sie uns bitte Ihre Anregungen, Kritik oder Lob zu unseren Büchern.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weiteren Rat zum Thema? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Wir sind für Sie da!Montag – Donnerstag: 9.00–17.00 Uhr Freitag: 9.00–16.00 Uhr

Telefon: 00800 / 72 37 33 33*Telefax: 00800 I 50 12 05 44*Mo–Do: 9.00–17.00 UhrFr: 9.00–16.00 Uhr(*gebührenfrei in D, A, CH)E-Mail: [email protected]

GRÄFE UND UNZER Verlag Leserservice Postfach 860313 81630 München

Hinweis

Das vorliegende ebook wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. Weder Autor noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im ebook vorgestellten Informationen resultieren, eine Haftung übernehmen.

»Askese in der Konzentration auf das Wesentliche ist ein Erfolgsgeheimnis, das die Besten unter den Managern mit Reinhold Messner teilen.«

Brainstorming in 5000 Meter Höhe

Der Berg hat als Mythos ganze Völker und viele Generationen bewegt, er hat auch über das Bergsteigen beträchtliche Relevanz für das Management. Semantische Parallelen springen ins Auge: Der Karrieregipfel, die Seilschaft als Ausdruck eines effizienten Führungsteams, die Sherpas als unentbehrliche Helfer in der Vorbereitung großer organisatorischer Unterfangen, die eisernen Rationen als Elemente des »Lean Management« und Ähnliches mehr sind aus dem Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken. Sie sind aber eher Nebensache.

Bedeutender scheinen die von Reinhold Messner aufgezeigten Lektionen, die Erfahrungen des Extrembergsteigens auf das Management übertragbar machen. Da sind die grandiosen Visionen vom Alleingang auf den Mount Everest ohne Sauerstoffmaske, von einer Antarktis-Durchquerung mit natürlichen Hilfsmitteln, von einer Besteigung aller 14 Achttausender und der Längsdurchquerung der Wüste Takla Makan – man kann sich gut vorstellen, wie ebensolche Visionen für neue Autos, Flugzeuge, Kommunikationssysteme, Gebäude und Brückenbauten reiche Anregung bieten können.

Und da ist Reinhold Messners Erfindung einer effizienten Logistik, die es ihm erlaubte, mit einem Bruchteil an Unterstützung durch Sherpas auszukommen, weil keine Sauerstoffflaschen, keine Verpflegung, keine Unterkunftszelte für die Hilfstruppen mitgeschleppt werden mussten. Gedankenverbindungen zu bahnbrechenden Managementkonzepten, wie seinerzeit die Just-in-time-Logistik der Japaner oder die kontra-intuitive Betonverarbeitung beim rollenden Transport, stellen sich dabei unwillkürlich ein.

Man erlebt Messners Abbrüche von Expeditionen (im Gegensatz zu der landläufigen Meinung ist er ein sehr vorsichtiger Mensch), und man weiß, dass nur diese Abbrüche ihn in die Lage versetzt haben, andere, anspruchsvollere Projekte zu einem späteren Zeitpunkt zu bewältigen. Fast jedem Unternehmer werden dabei eigene Entwicklungsprojekte einfallen: So manches, was sich in aussichtslosen Zeit-, Kosten- und Qualitätsansprüchen verrannt hat, wäre besser abgebrochen worden, um Zeit und Ressourcen anders einsetzen zu können.

Man sieht Reinhold Messners bewusst phasenweises Vorgehen vom Kletterer im Alleingang über den Himalaja-Besteiger, den Expeditionsleiter, den Wüstendurchquerer und so weiter. Ganz im Sinne Daniel Levinsons sind diese »Seasons of a Man’s Life« bei ihm dazu angetan, ihn auf neue, höhere Stufen zu führen und andere Lebensphasen erst möglich zu machen. Diese Askese in der Konzentration auf das Wesentliche, diese äußerst konzentrierte Entwicklung einzelner Stufen sind ein Erfolgsgeheimnis, das die Besten unter den Managern mit ihm teilen.

Messner ist »bei seinem Leisten« geblieben, hat diesen im Verlauf der Jahre perfektioniert und sich dabei laufend weiterentwickelt. Auf der anderen Seite hat der Messner des Jahres 1993 mit dem des Jahres 1970 zwar vieles gemeinsam – die Entschlossenheit, die Unabhängigkeit im Verfolgen von Zielen –, aber er ist heute ein anderer, ein weiser Zeitgenosse. Wo ihn früher noch die bergsteigerische Einzelleistung begeisterte, ist es heute das eher philosophische Nachdenken über das Bergsteigen; wo ihn früher das herausragende Abenteuer-Erlebnis antrieb, ist es heute die Sorge um das ökologische Gleichgewicht.

Die Lektionen Reinhold Messners sind in Gesprächen bei einer gemeinsamen Südamerika-Tour und dem unvermeidlichen Warten auf das geeignete Wetter zur Chimborasso-Besteigung entstanden und in weiteren Gesprächen ergänzt und vertieft worden. Mich hat dabei immer wieder beeindruckt, wie leicht er den Zugang zu den Problemen des Managements gefunden hat und neue Einsichten und persönliche Erfahrungen zu Gedanken für das nun vorliegende Buch verdichtete. Ich bin sicher, er hat hier wertvolle Anregungen für jeden Manager, aber auch viel nachdenklich Anregendes für allgemein interessierte Leser zusammengetragen.

Herbert A. Henzler

»Erfahrungen des Extrembergsteigens auf das Management übertragbar machen.«

Eine brauchbare Lebensform für eine lebenswerte Welt

Die Anregung für dieses Buch verdanke ich zahlreichen Führungskräften aus der Wirtschaft, vor denen ich referiere und mit denen ich diskutiere. Der entscheidendste Anstoß dabei kam von Herbert Henzler, der mir vor unserem Aufstieg auf den Chimborasso (Ventimiglia-Gipfel, 6270 m) in Ecuador half, ein klares Konzept zu erstellen. Dafür gilt ihm mein Dank.

Inwieweit meine Erfahrungen als Grenzgänger auf das Management übertragbar sind, hängt zuletzt wohl von der Fähigkeit des Lesers ab, wenigstens im Geiste in mein Tun einzusteigen. Deshalb habe ich jedes Thema mit einem praktischen Beispiel ergänzt. Berge sind so elementar in ihrer Erscheinungsform, dass es mir selbstverständlich erscheint, auf sie hinaufzusteigen. Mit der Frage nach dem Warum schon beginnt das Scheitern.

Da sich meine Arbeitsmethode – aus einer Idee wird eine Realutopie, die sich mit guten Partnern umsetzen lässt – auch beim Aufbau einer fünfteiligen Museumsstruktur bewährt hat, stelle ich sie zur Disposition. Trotzdem dürfen meine Grundaussagen nicht als die »zwölf Gebote zum Erfolg« verstanden werden. Sie sind das Credo eines Grenzgängers, der durch Versuch und Irrtum zu seinen Erfahrungen gekommen ist. Und nur diese lege ich hier vor. Trotz ihrer (oft scheinbaren) Widersprüchlichkeit, trotz ihrer Brüchigkeit, trotz ihrer Banalität.

Meine »Weisheit« unterliegt einem Lernprozess, der andauert, solange ich lebe. Also habe ich nichts Endgültiges zu sagen. Weil wir aber in dieser Welt nicht so bleiben dürfen, wie wir sind, stelle ich meine Erkenntnisse zur Diskussion. Und weil ich meine Erfahrungen immer wieder gemacht habe, erzähle ich sie immer wieder. Sie lassen sich nicht in Kästchen stecken, auf Kapitel verteilen. So wie die Welt ein Ganzes ist, sind Erfahrungen nicht zerlegbar.

Wenn ich trotzdem einer zwölfteiligen Themenstruktur folgte, ist dies nur ein Widerspruch mehr. Er zwingt mich zu Wiederholungen, die nicht beabsichtigt sind. Sie sind die Folge dieser Arbeitsweise und vielleicht hilfreich, wenn wir um eine lebenswerte Welt bemüht sind.

Reinhold Messner

Symbol Berg – der Fujiyama nach einer Zeichnung von Katsushika Hokusai.

»Die Kunst des Gehens liegt im richtigen Weg.«

Wege zum Erfolg

Mein Tun ist a priori nicht notwendig. Es ist möglich. Trotzdem bin ich überzeugt von meinem Tun. Das Leben besteht in erster Linie darin, uns auszudrücken, unsere Fähigkeiten auszunutzen, unser Menschsein zu erfahren.

Unsere Schöpferkraft auszuschöpfen ist die Möglichkeit schlechthin. Alles, was wir in die Welt hineinlegen – Sinn, Werte, Lebensfreude –, macht uns aus. Die wichtigste menschliche Fähigkeit ist Sinnstiften. Nicht weil ich besonders stark, ausdauernd, kühn wäre, bin ich erfolgreich. Ich mache mir mein Tun zuerst sinnvoll. Dabei bin ich weniger durch meine Erfolge der geworden, der ich heute bin, als vielmehr durch mein häufiges Scheitern. Und wenn ich noch lebe, verdanke ich dies zu einem Teil dem Glück. Ich bin nicht vollkommen. Ich habe immer wieder Fehler gemacht. Ich bin ein Mensch.

Und nur weil ich menschlich bin, können meine Erfolge, die ich neben den Misserfolgen als Erfahrungsgrundlage habe, von Interesse sein. Auch für andere. Wäre ich physisch oder psychisch stärker, ausdauernder, leidensfähiger als andere, wäre das, was ich weiß, nicht anwendbar für sie. Ich bin nicht das, was man in der griechischen Mythologie einen Helden genannt hat. Ein solcher wäre abgehoben von den übrigen Menschen, nicht verwundbar, nicht vergleichbar und damit uninteressant.

Ich will in diesem Buch nicht erzählen, warum ich auf Berge steige. Auch nicht, wie ich zum Halbnomaden wurde zwischen den großen Gebirgen und den Eiswüsten. Wie ich es getan habe, ist mein Thema, und wie ich es weiterhin tun will. Nicht technisches Können, die Ansprüche an mich selbst sind entscheidend. Ich möchte das Wie hinter sensationellen Verpackungen verständlich machen: Wie gehe ich einen Berg an? Wie nähere ich mich einer großen Wüste? Wie verhalte ich mich mir selbst, der Natur, meinen Partnern gegenüber? Wie man klettert, wie man sich sichert, gehört zum Handwerk, aber niemals zum Erfolgsgeheimnis.

Ich möchte nicht behaupten, dass nur ich kann, was alle anderen noch nicht getan haben. Ich unterstelle sogar, dass die meisten Menschen – Erfahrung vorausgesetzt, mit entsprechendem Training, im richtigen Alter – auf den Mount Everest hätten steigen oder durch die Antarktis hätten laufen können. Wenn sie es nur mit der gleichen Vehemenz wie ich gewollt, mit der gleichen Besessenheit betrieben hätten. Zum Glück aber wollten und wollen die anderen etwas anderes.

Meine Welt, der Hintergrund meines Tuns, ist vertikal und horizontal. Gipfel – spitz und hoch, symbolhaft darstellbar wie Pfeile – für Konzentration und Ebenen für Sich-Verlieren. Die entsprechenden Landschaften, die Stimmungen gehören zum Faszinierendsten auf dieser Erde. Erfolge finden dort allerdings nicht statt. Dort lebe ich auch nicht. Ich bin nur zeitweise da, ganz da, und Erfolge kommen heraus wie die Summe beim Addieren.

Alles beginnt mit einem Tagtraum. Daraus wächst eine Idee. Indem ich mich auf sie konzentriere und an ihr arbeite – wochenlang, monatelang, jahrelang –, entsteht ein Ziel. Ein stiller Entschluss in mir zündet die Tat. Jeder Aufstieg beginnt im Kopf. Der Berg draußen ist nur die Entsprechung. Sich ganz und nur mit einem einzigen Ziel zu identifizieren heißt das Ziel sein.

Jeder kann sich einen Berg vorstellen: Europäer das Matterhorn, Japaner den Fujiyama, Amerikaner den Devil’s Tower. Ein Berg hat eine klare Form. Vor allem für Kinder bestehen Berge aus klaren Linien. Diese laufen nach oben hin zusammen. Alle ragen sie in die Höhe. Alle Kanten treffen sich in einem Punkt, dem Gipfel. Für Kinder ist es selbstverständlich, dass ich auf einen Berg hinaufsteigen will. Das Ziel ist sichtbar, die Motivation ist vorgegeben.

Die Geschichte des Bergsteigens zeigt, dass es nicht immer so war. Der Mensch ist zwar schon vor 5000 Jahren auf Berge gestiegen, auf hohe Berge sogar; er tat dies jedoch, um leben zu können. Um den Himalaja zu überqueren, um Tiere über die Alpen zu treiben, um zu jagen.

Heute klettern wir aus Selbstzweck. Das moderne Selbstzweck-Bergsteigen ist etwa 200 Jahre alt. Entstanden aus Neugierde und Ausgleichsspiel in der jungen Industriegesellschaft. Der Mensch wollte wissen, wie es da oben aussieht, wie die Temperaturen sind. Er wollte immer höher hinauf, immer schwierigere Wege klettern. Er hat inzwischen die höchsten Berge der Welt erreicht und die schwierigsten Wände durchstiegen.

Stetig vollzog sich der Wandel vom Bergsteigen als Natursportart mit Abenteuercharakter zur Nur-Sportart mit Show – und Rekordcharakter.

In den letzten 20 bis 30 Jahren habe ich versucht, das Abenteuer Berg durch Verzicht wieder spannend zu machen. Es will nicht gelingen. Ich verzichte mit Absicht auf die Überlegenheit des Menschen dank seiner Technik, um menschliche Fähigkeiten zu fordern, um meine Schwächen und Ängste kennenzulernen. Trotzdem, der Berg wird in unserem Bewusstsein mehr und mehr zum Sportgerät.

Wir sind risikofeindlich, rekordsüchtig. Wie soll ich Angst als die andere Hälfte des Mutes begreifen, wenn es keine Gefahr gibt? Es gibt keinen Mut ohne Angst. Das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Ein Kletterer, der nur schneller oder schwieriger klettern will, lässt den Weg zum Rekord absichern, vorbereiten. Wo bleibt da noch Platz für Zweifel, für Er-fahrungen? So jemand kennt das eine wie das andere nicht. Er ist steril, eindimensional, langweilig.

Es geht mir beim Bergsteigen nicht darum, irgendeinen Gipfel zu »erobern«. Für wen auch? Wie jede Form von Kolonialismus aufhören muss, hat der Eroberungsalpinismus aufzuhören. Er hat keine Berechtigung mehr.

Mir geht es um Erfahrungen. Zur wilden Landschaft, den hohen, abweisenden Bergen, der Wüste draußen gibt es in mir eine seelische Entsprechung. Je höher der Berg vor mir, umso größer der Zweifel, die Angst in mir. Riesige Berge entsprechen riesigen Abgründen in uns, in die wir fallen können.

Trotzdem, beim Bergsteigen ist die Zielsetzung einfach: Der Gipfel ist oben. Er ist sichtbar. Meist ist er auf Landkarten eingetragen. Ich kann ihn vor Ort und anhand von Bildern studieren. Es braucht nicht viel Fantasie, sich als Bergsteiger Problemstellungen an einem Berg auszudenken, vorzustellen.

Der K2, der zweithöchste Berg der Erde, ist eine gewaltige Pyramide. 42 Matterhörner hätten in ihr Platz. Trotzdem ist er besteigbar. Niemandem aber wird es gelingen, ihn zu überrennen. Heute wollen, am nächsten Tag starten und am dritten Tag den Gipfel erreichen geht nicht. Nur nach langer Vorbereitung, nach der Auseinandersetzung mit dem Berg, wächst jene Energie in uns, die bis zum Gipfel trägt.

Jede Bergtour beginnt vor dem Aufbruch, und der letzte Schritt zum Gipfel hängt ab vom ersten Schritt dem Ziel entgegen. Für die letzten und meist anstrengendsten Schritte zum Gipfel braucht es ein starkes Momentum. Die Anerkennung, die anschließend winkt, die mögliche Auswertung reichen dafür nicht aus. Auch Ehrgeiz und Medaillen als Siegespreis fallen dort oben als Motivation aus. Die Motivation wächst mit der Begeisterung. Wenn ich das, was ich tue, mit Begeisterung tue, wenn es meinem Wesen entspricht, bin ich stark. Je länger ich mich mit meinem Ziel auseinandergesetzt habe (auch wenn ich vorher am Gelingen zweifelte), je mehr Energie ich eingebracht habe, um den ersten Schritt zu tun, umso mehr Motivation habe ich später.

Meist ist es so: Ich entdecke eine Möglichkeit. Sie ist der Ansatz zu einem Gedankenspiel. Woher sie kommt, ist sekundär. (Ein Gespräch, der Blick auf ein Bild, das Studium der Abenteuergeschichte lösen sie aus.) Plötzlich habe ich die Idee. Der Grenzgang beginnt also im Kopf. Dann trage ich meine Idee lange mit mir herum. Daheim, im Halbschlaf, Auto fahrend vielleicht kann sie reifen. Langsam wächst die Notwendigkeit, die Idee zu realisieren. Es kommt zur Geburt. Die Idee, dieses Luftschloss, das sich herauskristallisiert hat, wird lebendig.

Jetzt muss ich das Unternehmen finanzieren. Ich brauche Ausrüstung, eine Logistik, Partner. Einmal unterwegs, muss alles stimmen. Natürlich kann ich (kleine) Pannen, die im Rahmen der Vorbereitung gemacht worden sind, vor Ort ausgleichen. Ausrüstungsgegenstände können geflickt werden. Oft aber sind es die kleinen Fehler, die zum Scheitern führen. Mängel in der Kondition oder Ausrüstung können bei Grenzgängen sogar tödlich sein. (Kein Grenzgänger ist deshalb ein potenzieller Selbstmörder. Wir steigen nicht auf Berge, um uns umzubringen. Wir wollen lebendig wieder herunterkommen.)

Ich habe in meinem Leben als Grenzgänger nicht immer »Erfolge gehabt«. Und gelernt habe ich bei den gescheiterten Expeditionen mehr als bei den erfolgreichen. Eine Einschränkung: Hätte ich bei meinen ersten drei Expeditionen Misserfolge gehabt, ich wäre aus wirtschaftlichen Gründen zum Aufgeben gezwungen gewesen. Ich wäre also als Grenzgänger pauschal gescheitert.

Bis 1975 hatte ich wenige Kritiker. In dem Augenblick aber, als ich die bis dahin geltenden »Gesetze« des Höhenbergsteigens infrage stellte, Tabus brach, gab es plötzlich viele, die meinten, ich würde unerlaubt handeln.

Trotzdem ging ich meinen Weg weiter. Was mich faszinierte, war das Neue: tun, was noch nicht da war; versuchen, was niemand vorgegeben hatte; weiter gehen als alle anderen vor und neben mir. Ich wusste, wie es die anderen gemacht hatten, und ich wagte zuerst einen Schritt mehr, dann einen neuen Stil. Dieser Stil revolutionierte das Bergsteigen. Nicht nur, weil meine Expeditionsform billiger war; sie war leichter, schneller, auch sicherer. Wenn nur zwei sich den Gefahren der großen Höhe, der sauerstoffarmen Luft, Lawinen und Steinschlag aussetzen, können nur zwei umkommen. Nicht ein Dutzend, nicht Hunderte.

Risiko gehört zum Bergsteigen. Aber ich steige nie auf, um umzukommen. Deshalb die »Disziplin des Risikos« als Gegengewicht zum Ehrgeiz. Disziplin des Risikos heißt Wachsein, Vorbereitung, Training, Selbstbeherrschung, Einschränkung. Die preußische Eigenschaft Disziplin, von innen kommend, ist Voraussetzung für meinen Erfolg. Natürlich gehören auch Kreativität, Lebensfreude, »L’arte del vivere« – ich kenne als Südtiroler die südländische Lebensart – dazu. Aber ohne Disziplin sind meine Ziele nicht zu erreichen. Ohne Verzichtbereitschaft sind sie eine Todesfalle.

Schritte, die als nicht möglich gelten, fordern meine Fantasie, meinen Ehrgeiz und meine Disziplin gleichermaßen heraus. Immer noch. Es ist mir dabei nicht wichtig, worum es geht, wie hoch der Berg, wie groß die Wüste ist, mit denen ich mich auseinandersetze. Die Intensität der Auseinandersetzung entscheidet. Die höchstmögliche Intensität setzt Besessenheit voraus. Ich weiß, dieser Ausdruck ist negativ besetzt. Aber ich stehe zur Besessenheit. Ohne Fanatismus sind extrem schwierige Ziele nicht zu erreichen – so einengend er gleichzeitig auch ist.

Senkrechte Fels- und horizontale Eiswüsten haben gleichermaßen eine große Faszination. Sie fordern dich ganz. Wenn auch ganz anders. Beim Klettern bin ich äußerst konzentriert. Konzentriert auf Griff und Tritt, auf die Steigeisen, auf den Pickel, den ich an einem bestimmten Punkt ins Eis schlage. Ein Fehltritt, ein lockerer Griff kann Absturz, kann Tod bedeuten. Konzentration ist beim Fels- und Eisklettern lebenswichtig.

Beim Gehen, wenn ich wochen-, ja monatelang nur weiterziehe, verliere ich mich in Zeit und Raum. Nach einiger Zeit, wenn das Vorankommen zum Alltag geworden ist, beginnt die Leere. Es wird Platz frei für neue Sichtweisen. Die Fan-tasie bekommt Nahrung. Der Geist beginnt zu arbeiten. Nicht mehr Konzentration und Willen helfen, um weiterzukommen, sondern der schweifende Geist.

Klettern ist also eine Konzentrationsübung. In schwierigen Momenten bin ich ganz Fingerspitze, Zehenspitze. Im Kopf ist kein Platz mehr für Spielereien, für Fantasie, für Energien von außen.

Das Gehen, das Leben in der Eiswildnis entspricht der Meditation. Es macht leer. Keinerlei Ablenkung: Nichts als die weiße Weite um dich herum, kein Laut, nicht einmal ein Felsen; ein Horizont, der immer weiter wird, weil er mit jedem Schritt zurückweicht. Die Gedanken werden klar. Plötzlich strömen mir von außen Energien zu, Ideen, Kraft. Ich betrachte mich aus Distanz. Und Distanz zu sich selbst ist Grundvoraussetzung für starke Entscheidungen. Ich habe nie so weit und so klar denken können wie beim Marsch durch die Antarktis. Viel weiter als in der Stadt, wo meine Gedankenwelt von Häusern umstellt ist, von Regeln, Paragrafen, Konventionen. Weiter auch als in den Alpen, wo die Welt von Bergen eingerahmt ist. Mich interessiert es immer weniger, wie hoch ich steigen oder wie weit ich laufen kann. Den Abgründen meiner Seele, dem Verlorensein in der Einsamkeit gilt meine Neugierde. Ich will Ideen in die Tat umsetzen und wissen, was mit uns und zwischen uns im Grenzbereich passiert. Wenn die Gefahr groß, das Alleinsein lang wird, fallen die Masken.

Scheitern ist unter diesem Blickwinkel so wichtig wie der Erfolg.

Scheitern bringt, wirtschaftlich betrachtet, fast immer Nachteile, von der menschlichen Seite her gesehen nur Vorteile. Es macht menschlicher. Erfolg geht oft einher mit Entmenschlichung.

Meine (bisherigen) Spielfelder.

Eine senkrechte Felswand und eine Wüste sind als Medium für Ausgesetztsein ähnlich. Obwohl ihre Strukturen grundverschieden sind. Auch die Dimensionen sind unvergleichbar.

In der Felswand aber reichen oft 1000 Meter Vertikale, um jenes Gefühl von Herausgenommensein in uns entstehen zu lassen, das in einer tausendmal größeren horizontalen Wüste da ist.

Ein Berg ist eine aufgestellte Wüste; eine Wüste ist ein hingestreuter Berg.

Erfahrungswüsten

Beispiel Senkrechte: DolomitenwändeBeispiel Waagrechte: AntarktisBeispiel Berg: Mount EverestBeispiel Mythos: Mallory

Jede Zeit hält ihre Grenzgänge bereit: Vom Nomaden, der zuerst wohl als Gejagter, dann als Jäger und Sammler überleben lernen musste, über den Eroberer der Wüsten, Pole und höchsten Gipfel bis zum Grenzgänger heute, der einem Anachronismus verfällt, wenn er sich freiwillig dorthin begibt, wo das Überleben schier unmöglich wird. Seine Herausforderungen schrumpfen mit der Technologie, und sie wachsen mit der Zerstörung der Umwelt.

Grenzpunkte

1 Im Winter durch Grönland

2 Die ultimative Erstgegehung

3 Die Rupalwand am Nanga Parbat

4 Ein Achttaussender im Alpinstil

5 Mount Everest ohne Maske

6 Nanga Parbat solo

7 Der Hattrick

8 Lhotse-Südwand

9 Quer durch die Antarktis

10 Ein Land begreifen

11 Takla Makan

12 Den Nordpol gibt es nicht

»Für mich war es immer ein Traum, einen Schritt weiter zu gehen. Dieser Traum hält wach.«

Immer einen Schritt voraus

Wenn es etwas Unnützes gibt, ist es mein Tun. Also sind meine Leistungen schwer zu rechtfertigen. Einen moralischen Anspruch erhebe ich nicht. Ob Abenteuer »gesund« sind, wissen die Götter. Ich weiß es nicht. Mir geht es um Leistung als Anspruch an sich, um ein Tun, das außerhalb von ethischen Maßstäben abläuft. Ich rechne mich nicht zu den »vernünftigen« Menschen, und meine Reflexionen über das Abenteuer und die Alpinistik sind so notwendig wie mein Tun. Beides ist nur möglich – für mich manchmal zwingend.

Ich tue, was andere als Unsinn abtun. Ich laufe und klettere aber nicht gegen Vorurteile an. Darin läge wenig Reiz. Ich habe die höchsten Berge der Erde auch nicht bestiegen, um auf Umweltprobleme hinzuweisen. Mit meinem Marsch über den Südpol wollte ich nicht in erster Linie für einen »Weltpark Antarktis« demonstrieren. Mir ging und geht es bei der »Eroberung des Nutzlosen« um das Spiel, das ich als »Grenzgang« in den Sprachgebrauch einführen möchte: sich selbst bewusst an den Rand seiner Möglichkeiten und Existenz führen und dabei immer wieder einen Schritt weiter gehen, ohne dabei umzukommen.

Dieses Spiel habe ich 30 Jahre lang gespielt – in der Vertikalen und in der Horizontalen, in der Höhe und in der Weite. Die Ziele wurden immer anspruchsvoller. Nun hat die Erde nach oben tatsächlich ein Ende; sie gipfelt im höchsten Berg der Welt. In der Weite ist ein Ende nie in Sicht. Ginge ich um die Erde herum, käme ich nirgendwo an und immer zurück, um weitergehen zu können.

Für mich begann die Zukunft in meiner Kindheit. In Südtirol. Im Villnösstal. Aufgewachsen in einem engen, tiefen Gebirgstal, unter den Geislerspitzen in den Dolomiten, konnte ich immer nur einen schmalen Ausschnitt des Himmels sehen. Die Wolken kamen aus dem Nichts, und ins Nichts verschwanden sie. Als Kind schon habe ich mich gefragt, wo diese Wolken herkommen und wo sie hingehen. Mit fünf Jahren stieg ich zum ersten Mal auf einen Dreitausender. Dort oben wurde mir klar, dass die Welt größer ist als das, was ich von daheim aus hatte sehen können. Die Wolken verschwanden hinter einem weiteren Horizont. Mit 15 war ich ein besessener Felskletterer, bald auch Eisgeher. Mit 25 war ich in der Lage, die damals schwierigsten Eis- und Felswände der Alpen allein und ohne Seil zu klettern. Mit dem freiwilligen Verzicht auf den Bohrhaken gab ich dem alpinen Bergsteigen Ungewissheit und Steigerungsfähigkeit zurück. Eine neue Welle des Freikletterns entstand.

Meine Begeisterung wuchs mit einer Expedition in die Anden Südamerikas. Also wollte ich noch einen Schritt weiter gehen, höher hinauf. 1970 wurde ich zu einer Nanga-Parbat-Expedition eingeladen. Mir ging es dabei nicht in erster Linie um den Berg, den Gipfel, einen der 14 Achttausender. Mir ging es um die Rupalwand. Diese Südwand am Nanga Parbat, fast 5000 Meter hoch, beginnt dort, wo die Eiger-Nordwand aufhört, und sie gipfelt in der Todeszone, in einem Bereich, wo der Sauerstoffpartialdruck der Luft so gering ist, dass der Mensch kaum noch Leistung erbringen kann. Reichten meine Instinkte, meine Fähigkeiten aus, um dort oben zu überleben? Über die großen Höhen wusste ich damals wenig. Die Höhenkrankheit kannte ich nur aus der Literatur. Noch weniger wusste ich über die Weigerung des Körpers, bei Sauerstoffmangel weiterzumachen, über das Nachlassen von Konzentration und Willen in großer Höhe.

Die Rupalwand am Nanga Parbat war früher schon versucht worden. Vergeblich. Sie galt in Fachkreisen als das »Problem« im Himalaja. Vielen erschien sie undurchsteigbar. Unsere Expedition hatte nach 40 Tagen »Arbeit« Erfolg. Aber um welchen Preis! Mein Bruder Günther starb, ich erlitt schwere Erfrierungen.

Nach der Amputation von Zehen und Fingerkuppen war ich Invalide. Ich musste erst wieder gehen lernen. Mit viel Ausdauer und autogenem Training holte ich mir meine alte Kondition zurück. Mit derselben Eindeutigkeit, mit der ich früher geklettert war, verfolgte ich mein neues Ziel: Grenzgänge in großer Höhe, wo Kletterkönnen weniger zählt als Ausdauer, Instinkt, Kreativität. Ich wollte wieder Realutopien realisieren.

Visionen, als Projektionen in die Zukunft, habe oft auch beim Bergsteigen ihre Lichtquelle in der Vergangenheit. Dazu gehört neben Geschichtskenntnissen das Erinnern an all jene, die bei ihren Abenteuern umgekommen sind. Bergsteigen war und ist gefährlich. Nur ein Narr steigt auf die höchsten Gipfel der Erde und glaubt, er könne dabei nicht umkommen. Natur ist Chaos und Ordnung zugleich. Niemand ist so erfahren, so gut, so ausdauernd, dass ihm nichts passieren kann. Keiner ist perfekt. Bei meiner Art des Bergsteigens zählen das Erfahren, das Grenzenverschieben, das Überleben. Nicht immer ist all das organisierbar. Nur im Respekt vor den großen Bergen, im Wissen, dass der nächste Schritt der letzte sein kann, ist eine Annäherung an die jeweiligen Grenzen verantwortbar. Ich muss den letzten Schritt verinnerlicht haben, bevor ich den nächsten wage.

Die Einheimischen in Tibet, die tief religiös sind, leben vielfach als Halbnomaden in einem menschenfeindlichen Hochland. Auf Berge steigen sie aus eigenem Antrieb nicht. Sie wissen, dass es dort oben weder Gold noch Getreide zu holen gibt. Sie gehen auf Almen, überqueren Pässe, die 5000 oder 6000 Meter hoch sind. Auf jedem Pass rufen sie »Lhagyelo«, was so viel heißt wie: »Die Götter haben gesiegt« und/oder: »Die Götter sind gnädig.« Wenn ich – wie auch in die la-maistische Lebenshaltung hineininterpretierbar – die Götter mit den Naturkräften gleichsetze, habe ich die Einstellung der Einheimischen den Bergen gegenüber verinnerlicht. Unser Verständnis von Natur ist identisch. Wir ordnen uns ihr unter. Nur wenn die Götter (als Naturkräfte) gnädig sind, können wir Menschen den Tanz mit ihnen überleben. Die Naturkräfte, die auch in uns sind, sind stärker als wir. Wir sind nur Teil. Die Welt, die Erde wird sich immer wieder selbst reinigen und heilen können. Wir nicht. Wir sind in diesem Zusammenhang begrenzt. Die Natur braucht die Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur. Nur in diesem Zusammenspiel kann Ökologie verstanden werden. Es muss uns Menschen bewusst werden, dass die Fehler im Zusammenspiel Mensch – Natur von Menschen ausgehen, denn die Erde ist da und macht keine Fehler.

Fünf Jahre nach der Tragödie am Nanga Parbat, meinem ersten Achttausender, wagte ich am Hidden Peak (Gasherbrum I, 8068 m) in Pakistan jenen Schritt, der das Höhenbergsteigen revolutionieren sollte.

Worin bestand nun nach der Schwierigkeitssteigerung meine zweite Revolution beim Bergsteigen, mein Schritt weiter, jene »Spur in die Zukunft«, die ich bei der Besteigung des Hidden Peak gelegt habe? Sein Gipfel war vor 1975 ein einziges Mal erreicht worden (1958). Ich wollte ihn nicht nur ein zweites Mal und über eine neue, schwierige Route, die Nordwand, besteigen. Mir ging es um den Stil. Meine Logistik dazu – zwei Mann, ein Basislager und keine weitere Fremdhilfe – galt damals an den Achttausendern im Himalaja und Karakorum als untauglich. Dabei war sie in den Alpen seit 100 Jahren eingeführt: als das selbstständige Bergsteigen. Ich wollte nicht mit Hunderten von Trägern bis ins Basislager kommen, nicht Tonnen von Material verschieben und Dutzende Hochträger befehligen, um einen Gipfel zu »erobern«, wie es bis dahin die Regel gewesen war. Ich wollte zu zweit Erfahrungen sammeln. Ausschließlich in Eigenregie auf einen Achttausender zu steigen bedeutete mehr Einsatz, mehr Ausgesetztsein, mehr Risiko. Möglicherweise das Scheitern.

Mit 200 Kilo Gepäck – einem Zehntel von dem, was die kleinste Achttausender-Expedition bis dahin eingesetzt hatte (Broad Peak, 1957) – erreichten Peter Habeler und ich den Fuß des Berges. Wir blieben zwei Wochen lang dort. Aus dem Gasherbrum-Tal beobachteten wir »unsere Wand« mit dem Fernglas, um die bestmögliche Aufstiegslinie zu finden. Durch diesen Aufenthalt akklimatisiert, an die sauerstoffarme Luft gewöhnt, konnten wir einen Besteigungsversuch wagen.

Meinem Partner, dem Zillertaler Bergführer Peter Habeler – ein schneller und vor allem ausdauernder Kletterer, den ich erst kurz vor dem Start in meine Pläne eingeweiht hatte –, konnte ich am Berg vertrauen. Ich hatte ihn eingeladen, weil er einer der intuitivsten Bergsteiger in Europa war. Ich sah in ihm in jeder Hinsicht den gleichwertigen Partner. Rechte und Pflichten waren dementsprechend zwischen uns aufgeteilt.

Jeder nahm seinen Rucksack. Wir hatten Ausrüstung, Brennstoff und Proviant für gut eine Woche dabei, ein kleines Zelt. Das Seil ließen wir in 6000 Meter Höhe zurück. Es wäre eine zu große Belastung gewesen, vom Gewicht her und von der Zeit, die sauberes Sichern kostet. Über steilen Fels, immer ungesichert, jeder für sich kletternd, stiegen wir nach oben. Mit jedem Schritt kamen wir weiter weg von der Zivilisation, den Sicherheiten, den anderen Menschen. Keiner gab Befehle. Stillschweigend, in Symbiose erlebten wir den letzten Anstieg. Nach drei Tagen standen wir bei herrlichstem Wetter am Gipfel. Aus der Welt herausgehoben, sahen wir uns um. Nur unser gutes Zusammenspiel hatte uns so weit gebracht. Jeder spürte die Nähe des anderen, ohne mit ihm reden zu müssen.

Zwei Tage später waren wir im Basislager. Mit dem Schlüssel, das Höhenbergsteigen umkrempeln zu können. Dieser neue Stil war elegant, schnell, fair. Die Tour aufregender als jede Großexpedition. Und die Kosten waren um ein Vielfaches geringer als bei einer Expedition in herkömmlicher Art. Dieses Bergsteigen wurde der Auseinandersetzung Mensch – Berg eher gerecht als die Materialschlachten zur Zeit des Eroberungsalpinismus. Heute, da es beim Bergsteigen nicht mehr um die Eroberung der Gebirge geht, nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse oder um die Fahne am Gipfel, sondern allein um die Auseinandersetzung mit einer menschenabweisenden Natur, ist der Alpinstil aktueller denn je.

Meine Kritiker, von denen es seit damals zum Glück genügend gab, hatten sofort einzuwenden, mein Stil funktioniere nur an den »kleinen Achttausendern«, von denen es neun gibt. Die fünf größten Berge aber, die sogenannten »großen Achttausender«, die achteinhalbtausend und mehr Meter hoch sind – der Mount Everest vor allem –, wären ausschließlich mit Sauerstoffgeräten besteigbar, im alpinen Stil also unmöglich zu erreichen.

Wenn ich Sauerstoffgeräte, Masken und schwere Stahlflaschen – wie damals üblich mit 2 Kilo komprimiertem, reinem Sauerstoff gefüllt – auf diese Berge hinaufschaffen muss, um auf den Gipfel zu kommen, brauche ich Trägerkolonnen als Helfer. Trägerkolonnen brauchen Fixseile und Hochlager. Damit waren wir wieder bei der althergebrachten »klassischen Expedition«. Um bis zum Everest-Gipfel zu gelangen, benötigte ein Mann damals in der Regel sechs bis sieben Flaschen Sauerstoff. Bei einem Flaschengewicht von 6 Kilo waren das 40 Kilo Sauerstoffausrüstung. Ein Alleingänger hätte mit diesem Gewicht, ergänzt durch Zelt, Proviant, Schlafsack, keine Chance gehabt, den Gipfel zu erreichen.

Im Alpinstil war der Mount Everest folglich nur ohne Sauerstoffgerät zu schaffen. Der »Everest ohne Maske« war ein letztes Tabu.

Auf den höchsten Bergen der Erde kann es auf Dauer kein menschliches Leben geben. Darin bestand das Problem. Der scheinbare Widerspruch zwischen der Tatsache, dass diese großen Berge absolut menschenabweisend sind – niemand kann dort oben längere Zeit ohne Technologie überleben –, und meiner Idee, es trotzdem ohne Technologie zu versuchen, förderte meine Motivation, meinen Leistungswillen.

Mein Plan, den Mount Everest zuerst ohne Sauerstoffgerät, dann im Alpinstil, im Idealfall zuletzt im Alleingang zu besteigen, wuchs in Schüben. 1978 brachich, wieder zusammen mit Peter Habeler, im Rahmen einer österreichischen Expedition auf, um den Everest-Gipfel erstmals ohne Maske zu erreichen. Die übrigen Teilnehmer des von Wolfgang Nairz geleiteten Teams wollten mit Sauerstoffgeräten klettern. Beim ersten Vorstoß zum Gipfel scheiterte ich am Südsattel. Ein Sturm trieb mich zurück. Peter hatte vorher schon aufgegeben, weil er keinerlei Chancen sah, ohne Maske auf den Gipfel zu kommen.

Zwei Wochen später, am 8. Mai, nach langer Rast im Basislager und Wiederaufstieg, versuchten wir es erneut. Meter für Meter stiegen wir aufwärts. Anfangs recht zügig, im Schlussteil unendlich langsam. Für die letzten 50 Höhenmeter brauchten wir eine ganze Stunde. Mit dem Langsamerwerden wuchs der Berg, der Wille schwand. Die Leistungsbereitschaft wurde mit jedem Meter Höhe kleiner. Sie nahm ab wie die Motivation, die Ausdauer, die Kraft, die Hoffnung.

Der Sauerstoffmangel in großer Meereshöhe kehrt das Leistungsprinzip um. Je länger einer braucht, umso hilfloser wird er in seinen Aktivitäten. Im Blut zirkuliert zwar genügend Zucker, im Kopf aber ist keine Energie. Es fehlt an Sauerstoff, ohne den nichts verbrannt werden kann. Es ist, als ob der Mensch unter einer Luftglocke leben würde, ihm alle Lebensenergie genommen wäre.

Unsere Vorstellung – die jahrelange Auseinandersetzung mit diesen Problemen im Geiste – war zu guter Letzt der Schlüssel zum Erfolg. Schnelligkeit und Leidensfähigkeit waren die Voraussetzungen für das Durchhaltenkönnen. Die im Vorfeld der Besteigung angestaute Motivation, eine Art Überwille, war es, die trotz der Weigerung des Kopfes, gegen die Müdigkeit im Körper anzukämpfen, ein Höhersteigen möglich machte. Der Hoffnungslosigkeit angesichts des vor uns scheinbar unendlich hoch aufragenden Gipfelgrats in 8800 Meter Höhe setzten wir Sturheit entgegen. Hinaufzukommen! Wir kamen hinauf.

Ich hatte daran geglaubt. Bis zuletzt. Wie selbstverständlich saßen wir auf dem Gipfel. Wir hatten uns in eine Realutopie hineingesteigert, und plötzlich war sie gelungen, Realität. Glaube kann Berge versetzen.

Beim Absteigen wusste ich, dass eines der letzten Tabus im Bergsteigen gefallen war. Es interessierte mich nicht. Jetzt war die Voraussetzung gegeben, noch einen Schritt weiter zu gehen: Alle Berge der Erde waren ohne Sauerstoffmaske besteigbar; es war bewiesen, dass der Mount Everest auch im Alleingang möglich war.

Trotzdem, sofort hätte ich nicht den Mut gehabt, allein zum Mount Everest aufzubrechen. Die Ängste hätten mich aufgefressen. Auch fiel ich nach dem Erfolg in ein schwarzes Loch der Enttäuschung. Die Vision, die mich vorher ausgefüllt hatte, war Realität geworden. Als Utopie war sie tot. Mit ihr die Begeisterung, Konzentration, Motivation, die der unerreichte Gipfel gebunden hatte.

Ich brauchte eine neue Idee, die zur Realutopie werden konnte. Und ich wusste: Das Vorankommen an der Grenze der Leistungsfähigkeit ist nur für den möglich, der den Weg der kleinen Schritte wählt. Schrittchen für Schrittchen sind Grenzen verschiebbar. Wenn ich weiß, dass A und B möglich sind, kann ich C möglich machen. Meine neue Realutopie hieß jetzt Mount-Everest-Alleingang.