9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

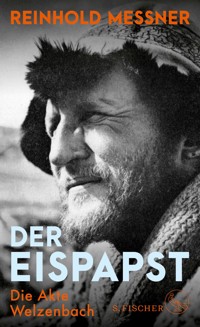

Wilhelm »Willo« Welzenbach ist der beste Bergsteiger seiner Zeit, der zwanziger und dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts. Er durchsteigt viele der großen Eiswände der Alpen, ein Dutzend davon als Erster. Seine farbigen Vorträge darüber fesseln Tausende von Menschen. 1929 fasst er den Entschluss, den 8125 Meter hohen Nanga Parbat im Himalaya zu ersteigen. Aber sein Plan wird von seinen Konkurrenten im Alpenverein, angeführt von Paul Bauer, hintertrieben. Dessen nationale Gesinnung zählt jetzt mehr als Welzenbachs Können und Charakter. Erst 1934 kann Welzenbach an einer deutschen Expedition zum Nanga Parbat teilnehmen. Sie steht allerdings nicht unter seiner Leitung, folgt nicht seinem Plan – und scheitert katastrophal. Reinhold Messner öffnet die Akte Welzenbach und lässt die Originaldokumente sprechen: Briefe, Berichte, Zeugenaussagen, Tagebuchaufzeichnungen, Expeditionspläne, Fotos. Sein Buch ist die Hommage an einen Bergsteiger, dem es nicht um Macht und Ideologie, sondern um Lebensfreude und Selbstausdruck ging. Zugleich aber ist es die hochspannende Rekonstruktion einer Intrige – und einer Zeit, in der das Bergsteigen seine Unschuld verliert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Reinhold Messner

Der Eispapst

Die Akte Welzenbach

Über dieses Buch

Wilhelm Willo Welzenbach ist der beste Bergsteiger seiner Zeit. Er durchsteigt viele der großen Eiswände der Alpen, ein Dutzend davon als Erster. Seine farbigen Vorträge darüber fesseln Tausende von Menschen. 1929 fasst er den Entschluss, den 8125 Meter hohen Nanga Parbat im Himalaya zu ersteigen. Aber sein Plan wird von seinem Konkurrenten im Alpenverein, Paul Bauer, hintertrieben. Dessen nationale Gesinnung zählt jetzt mehr als Welzenbachs Können und Charakter. Erst 1934 kann Welzenbach an einer deutschen Expedition zum Nanga Parbat teilnehmen. Sie steht allerdings nicht unter seiner Leitung, folgt nicht seinem Plan- und scheitert katastrophal.

Reinhold Messner öffnet die Akte Welzenbach und lässt die Originaldokumente sprechen. Sein Buch ist die hochspannende Rekonstruktion einer Intrige- und einer Zeit, in der das Bergsteigen seine Unschuld verlor.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: KOSMOS – Visuelle Kommunikation

Coverabbildung: Willy Merkl/Archiv MMM

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-491084-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Motto

1934 Silbersattel

1925 Große Wände

1925 Die Welzenbach-Skala

1929 Das höchste der Ziele

1930 Bauer gegen Welzenbach

1930 Kameraden der Berge

1930 Fiescherwand

1931 69 Gipfel

1932 Bergvagabunden im Nacken

1932 Berner Oberland

1933 Letzte Alpenfahrt

1934 Nanga Parbat II

1935/1938 Die guten »Kameraden«

2018 Offene Fragen

Nachsatz

Hinweis zu den Abbildungen und zur Rechtschreibung

»Die Sehnsucht allein erringt kein Ziel. Der Traum muß zur Tat werden, und wenn sie auch nur gebahnte Wege geht und es nur der mutige, strebende Schritt hinauf, empor zur freien Höhe ist. Denn die Tat ist letztes Glück. Das ist die große Weisheit der Berge.«

Walter Schmidkunz

1934Silbersattel

Seit Tagen treibt der Sturm Schneefahnen über den Ostgrat am Nanga Parbat. Seit Tagen Eiseskälte, Düsternis, Ungewissheit. Abgekämpft hocken ein paar Bergsteiger im Zelt von Lager IV, in einer weiten Mulde unterm Rakhiot Peak. Sie warten. Keiner spricht. In der Stille der Dämmerung ist nur ihr Atmen zu hören, das Jaulen des Windes und das Knattern von Zeltplanen. Sonst nichts. Drei Sahibs und sechs Sherpas fehlen. Seit Tagen schon. Alle müssten längst zurück sein.

»Ob sie heute noch kommen?«

»Unmöglich«, sagt Fritz Bechtold, »bei diesem Sturm.«

»Die Lawinengefahr wächst.«

»In den nächsten Tagen muss auch dieses Lager geräumt werden«, spricht einer aus, was alle anderen denken.

Am nächsten Tag reißen Wolken und Schneefahnen kurz auseinander. Es ist der 13. Juli 1934.

»Da sind sie!«, ruft Schneider.

Dann sieht sie noch einer, und alle rufen durcheinander, als hoch oben am Grat unterm Silbersattel als winzige Punkte drei Leute absteigen. Dann wieder Stille, Angst und White out. Alle wissen, wie fürchterlich der Überlebenskampf da oben sein muss: im tiefen Schnee, kaum Sicht, das Blut in ihren Adern wie gefroren. Aufsteigen zu ihnen? Unmöglich, der Sturm lässt den Gedanken gar nicht erst zu.

Am anderen Morgen steht Aschenbrenner vor den Zelten und deutet Richtung Silbersattel: »Ich sehe sie wieder!«

»Wo?«

»Auf der großen Wechte links unterm Grat. Die dunklen Punkte.«

»Sie sind kaum weiter als gestern!«

»Auf halbem Weg jetzt zu Lager VI.«

Einmal noch trägt der Sturm ferne Hilferufe herab. Zu sehen aber ist nichts mehr. Eine weitere Nacht voller Zweifel vergeht. Aber am nächsten Tag sind die drei erneut zu sehen. Immer noch hoch oben am Berg.

»Es sind nur noch zwei.«

»Weiter vorne ist der Dritte.«

»Wo genau?«

»Er bewegt sich nicht.«

»Die anderen gestikulieren.«

»Wo?«

»Über der Scharte vor dem leichten Gegenanstieg zum Mohrenkopf.«

In diesem Augenblick tritt einer der beiden vor und gibt ein Zeichen. Er ist jetzt als Silhouette besser zu erkennen. Hat er den rechten Arm gehoben?

»Er winkt«, sagt Aschenbrenner.

Dann wieder Nebel und Schneewehen. Nichts mehr zu sehen.

Links Ang Tsering

Gegen Abend – immer noch Sturm – taumelt ein einzelner Mann ins Lager. Es ist ein Sherpa, und er kommt von oben! Die Männer von Lager IV bewegen sich ein paar Meter auf ihn zu: Wer? Schneeverklebt, mit aufgerissenen Augen und offenem Mund, bleibt der Mann am Eingang des Zeltlagers stehen. Niemand wagt es, ihn anzusprechen, ihn zu berühren – als würde er sich sonst auflösen oder tot umfallen. Mit Tee und Rum kommen Bernard, der Arzt, und Schneider ihm vorsichtig näher. Ein paar Schritte nur. Eis im Haar, der Mund starr, fällt er in ihre Arme, bricht in sich zusammen. Ja, es ist Ang Tsering, der zweite Sherpa des Expeditionsleiters Willy Merkl. Man bringt ihn ins große Zelt. Mit irrem Blick und zitternd – schwere Erfrierungen an den bloßen Händen, sein Gesicht aufgedunsen – hockt er nach vorne gebeugt am Eingang und will etwas sagen. Aber er stammelt nur, weint. Dann bricht es wie eine Lawine aus ihm heraus: »Willo Sahib ist tot zurückgeblieben, und Bara Sahib ist mit Gay-Lay oben geblieben.« Es ist ein Bericht aus dem Jenseits. Man bringt den völlig Erschöpften in sein Zelt. Ein Wunder, dass er überlebt hat. Nur die Pflicht, die furchtbare Nachricht zu überbringen, hat ihn am Leben gehalten. Sein Abstieg durch Sturm und Schnee, die Rückkehr aus der Hölle der Todeszone war bitter erkämpft: jeder Schritt eine Qual, jeder Atemzug zurück ins Leben ein Röcheln, nur das Wissen, der letzte Überlebende zu sein, hat ihn gerettet.

Am anderen Morgen wird Ang Tsering mit Fragen gequält.

»Kein Zettel, kein Brief vom Bara Sahib Willy Merkl?«, fragt Aschenbrenner.

»Nein, nichts«, Ang Tsering schüttelt den Kopf. »Er ist mit Gay-Lay in einer Eishöhle zurückgeblieben.«

»Wo?«

»Am Mohrenkopf.«

»Warum?«

»Um zu sterben.«

Später beginnt Ang Tsering ausführlicher zu erzählen. Immer noch geschüttelt vom Frost, stammelt er die Namen der toten Sherpas. Wo und an wem er bei seinem Abstieg vorbeigekommen ist. Mehr als der Verlust seiner sechs Sherpa-Kameraden erschüttert ihn offensichtlich Sterben und Tod der Gipfelmannschaft. Am Wechtengrat hat er Abschied genommen von den beiden toten Sahibs Wieland und Welzenbach und von den anderen beiden, die vielleicht noch leben, Merkl und und sein erster Sherpa Gay-Lay – es klingt wie ein Schrei der Verzweiflung. Später erst ist Ang Tsering in der Lage, den Ablauf der Tragödie wiederzugeben.

»An dem Morgen, als die drei Sahibs und wir Sherpas das Zwischenlager unter dem Silbersattel verlassen haben, sind Gay-Lay, Dakschi und ich zurückgeblieben, weil wir zu erschöpft und schneeblind waren. Es muss der 9. Juli gewesen sein. Wir hatten nur zwei Schlafsäcke. In der Nacht zum 11. Juli ist Dakschi in diesem Lager gestorben. Am gleichen Morgen gingen Gay-Lay und ich nach Lager VII hinab und fanden hinter einer Schneewehe einen Toten: Es war Wieland Sahib. Er lag dreißig Meter vom Zelt entfernt. Im Lager selbst waren Bara Sahib Merkl und Welzenbach Sahib. Das Zelt voller Schnee, es war eisig kalt. Auf Wunsch von Bara Sahib musste ich das Innere dieses Zeltes säubern. Unser einziger Schlafsack war eisstarr, die Zeltwände voller Schnee. Nur Gay-Lay konnte darin schlafen. Merkl Sahib schlief ohne Decke auf einer Schaumgummimatte, Welzenbach ohne Schutz, ohne Unterlage und halb im Freien. Es war seine Art, sich aufzuopfern. Wir hatten kein Essen, kein Wasser und froren erbärmlich. Der groß gewachsene Welzenbach am meisten, weil seine Beine aus dem Zelt ragten. Also sagte ich am anderen Morgen, wir sollten rasch absteigen, Bara Sahib aber wollte warten. Er meinte, die Leute, die wir ab und zu zwischen Lager IV und Lager V sehen konnten, würden heraufkommen und Proviant bringen. In der Nacht zum 13. Juli ist Welzenbach dann gestorben. An Erschöpfung, denke ich, weil er so krank war. Wir ließen den Toten im Zelt liegen und gingen am Morgen Richtung Lager VI, Merkl gestützt auf zwei Eispickel. Es war unendlich mühsam, ihn voranzubringen. Den Gegenanstieg zum Mohrenkopf schaffte er nicht mehr. Im flachen Sattel darunter gruben wir Sherpas also eine Schneehöhle. Bara Sahib und Gay-Lay legten sich auf eine von oben mitgebrachte Schaumgummimatte und wickelten sich zusammen in eine Decke. Ich selbst hatte auch eine Decke, aber keine Unterlage. Morgens, am 14. Juli, ging ich nochmals vor die Höhle und rief um Hilfe. Im Lager IV aber war niemand von euch zu sehen! Ich bat also Merkl, hinuntergehen zu dürfen, um Hilfe zu holen. Er war damit einverstanden. Merkl Sahib und Gay-Lay, inzwischen zu schwach, um abzusteigen, blieben in der Höhle liegen. Sie konnten sich kaum noch bewegen, sich sicher nicht weiter als zwei oder drei Meter von der Schneehöhle entfernen.«

Mit großer Mühe, von Pausen unterbrochen, fasst Ang Tsering die Vorgänge der letzten Tage in Worte. Dann weint er nur noch und sackt zusammen. Als habe er, als Überbringer der Schreckensnachricht, nur so lange durchhalten können, bis der Bericht vom Sterben die Lebenden hier unten erreicht hat.

Leben Willy Merkl und Gay-Lay oben am Grat noch?, fragen sich nicht nur Schneider und Aschenbrenner. Die beiden gehen am 15. und 16. Juli noch zweimal nach oben. Mit ihren letzten Kräften und wenig Aussicht auf Erfolg. Sie steigen stundenlang gegen die Hoffnungslosigkeit an. Aber alles ist umsonst. Uferlos die Neuschneemengen, pausenlos der Sturm. Im Fallwind glauben sie noch einmal, Rufe zu hören, ein Winkender am Sattel aber ist nicht mehr zu sehen.

1925Große Wände

Am 11. November 1925 ist Welzenbach in Wien. Er hält vor dem ÖAK, dem Österreichischen Alpenklub, einen Vortrag zum Thema »Große Eiswände«. Nach einer kurzen Begrüßung stellt ihn der Vorstand vor:

»Dr. Willo Welzenbach, Deutschlands größter Bergsteiger.«

Lautes Klatschen.

»Ja, die Engländer bestätigen es, und Lucien Devies nennt ihn gar den bedeutendsten Bergsteiger der Nachkriegszeit.«

Wieder folgt langanhaltender Applaus.

»Dieser Willo Welzenbach, am 10. November 1900 in München als Sohn eines Reichsbahnbeamten im höhren Dienst geboren, immatrikuliert sich 1920 an der Technischen Hochschule München, gleichzeitig startet er seine Karriere als Felskletterer und Bergsteiger. 1924 erhält er sein Diplom als Bauingenieur und erschließt seine ersten Neutouren. Professor Wilhelm Paulcke, Begründer der Schnee- und Lawinenkunde, ist sein Doktorvater.«

Erneut wird applaudiert, dann beginnt Welzenbach seinen Vortrag.

Am steilen Firngrat

»1923 ist ein Schlüsseljahr in meiner Bergsteigerlaufbahn. Hans Pfann, mein Lehrmeister, führte mich in die hohe Schule des traditionellen Westalpenbergsteigens ein. Er wies mir den Weg. Damit wurde ich später Lehrer für andere. Das große Verdienst Pfanns bleibt es, die durch die Nöte der Kriegs- und Nachkriegsjahre abgerissenen Fäden der alpinen Tradition neu zu knüpfen, eine Brücke zu schlagen zwischen der Schule der Vorkriegszeit und dem jungen Nachwuchs, der berufen ist, dem deutschen Bergsteigertum in der alpinen Welt zu altem Ansehen zu verhelfen.«

Von Applaus, Trommeln und Pfiffen begleitet, kommt Begeisterung auf.

»Meine Jugendjahre in den nördlichen Kalkalpen – Kaisergebirge, Allgäu, Wetterstein, Berchtesgadener, Karwendel – hatten mich zum Felsgeher gemacht. Selbständig widmete ich mich dann dem Winterbergsteigen in den Ost- und Westalpen und konnte so, als einer der ersten deutschen Bergsteiger nach dem Krieg, Schweizer Viertausender im Winter besteigen. Eisgeher aber war ich noch nicht. Das änderte sich, als mich Professor Hans Pfann im Sommer 1923 einlud, ihn auf seiner Westalpenfahrt zu begleiten. Zu unserer Seilschaft gehörte auch Frau Eleonore Noll-Hasenclever, heute die beste deutsche Bergsteigerin. Ich war stolz, dabei sein zu dürfen.

Zuerst ging es in die Mont-Blanc-Gruppe, die Ostwand der Aiguille d’Argentière war unser erstes Ziel. Der Weg, den wir in dieser trapezförmigen Wand gehen wollten – in der Mitte von einer Felsrippe durchzogen, nach oben hin steiles Eis –, machte mich bange.

Am Morgen, als wir am Einstieg standen, fand die Sonne nicht durch die grauen Wolkenschleier am Firmament. Dazu heulte der Sturmwind, Schneeflocken umwirbelten uns. Professor Pfann, der erfahrene Westalpenmann, erkannte die Gefahren und führte uns zurück zur Hütte.

Tags darauf kamen wir wieder und meisterten die Wand: Nachdem wir die Gipfelwechte durchschlagen hatten, standen wir oben, und überall im Panorama reckten sich Eismauern in die Höhe, wie ich sie noch nie gesehen hatte: die Nordostabstürze der Aiguille Verte, der Droites und der Courtes, dahinter die dunklen Pfeiler der Grandes Jorasses, rechts davon leuchtete der Mont Blanc mit der Brenvaflanke.

Tage später gingen wir über den Petit Col Ferret zur italienischen Triolethütte, die halb verfallen war. Die Besteigung der Aiguille de Triolet von dort aus wurde zum abenteuerlichen Unternehmen. Die außergewöhnliche, starke Zerklüftung des Gletschers – der Seitenarm des Trioletgletschers, über den wir aufstiegen, war in seiner ganzen Breite von einem gewaltigen Schrund durchrissen – machte die Besteigung problematisch.

Nach langwierigem Suchen stiegen wir zuerst über eine Firnrampe in die Kluft ab. Von dort kletterte ich die jenseitige Wand empor: eine erste Gelegenheit, mein klettertechnisches Können vom Fels ins Eis zu übertragen. Ich schlug Griffe und Tritte, rammte den Pickel in die Firnwand und erreichte so eine Eiskanzel, von der aus ich den oberen Spaltenrand gewann. Stolz, das ungewöhnliche Hindernis gemeistert zu haben, stieg ich in die eisgefüllte Steilrinne ein, durch die wir den Col de Triolet südlich des Gipfelblocks erreichten. Über vereiste Felsen gewannen wir dann die Spitze.

Unser nächstes Ziel war nun der Riesengrat der Dent d’Hérens, eine zusammenhängende Überschreitung. Sie gelang uns erstmals an einem einzigen Tag. Über Nordwestflanke und Westgrat stiegen wir zuletzt zum Tiefenmattenjoch ab.

Die Dent d’Hérens an einem Tag von der italienischen Matterhornhütte aus überschritten zu haben war für mich wie ein Meisterbrief. Damit hatte ich das Zeug zum selbständigen Eisgeher.

Fünf Monate später am Abend lehnte ich damals im Türrahmen der Schönbühlhütte und lauschte in die kalte, klare Winternacht. Der letzte Schimmer des Tages war hinter der Wandflucht erloschen. Der Nachthimmel mondlos, Sterne flimmerten, und die Flächen der Berge verschwammen. Unheimlich auch die Laute aus den Gletschern: Eis knackte, als rülpse der Berg. Plötzlich ein scharfer Knall, dem anhaltender Donner folgte, der – in vielfaches Echo gebrochen – mehrmals zurückkam, bis er langsam verhallte. Dann Ruhe, bis sich der Lärm wiederholte. In der Kälte einer Winternacht erzittern Mensch und Berg dabei gleichermaßen. Vor solchen Naturgewalten konnte ich nur staunend zurückweichen: zurück in die warme Hüttenstube. Sind es die Eislawinen, die über die Nordflanke der Dent d’Hérens niederkrachen?, fragte ich mich und vergaß die Idee einer Durchsteigung.

Dent d’Hérens-Nordwand

Meinen ersten Eindruck von dieser Wand genoss ich wiederum fünf Monate später, als ich im Licht der sinkenden Abendsonne auf einer schmalen Felskanzel am italienischen Grat des Matterhorns saß. Vor mir baute sich die Gestalt der Dent d’Hérens auf wie ein Kunstwerk. Mein Blick fiel schräg auf die steile Flucht der Nordwand, an gleißenden Eishängen und Steilstufen nieder bis in den flachen Grund des Zmuttgletschers. Plötzlich ein wildes Krachen, die Bergflanken im Umkreis erbebten: eine Scheibe gewaltigen Ausmaßes hatte sich aus der Eismauer gelöst und fuhr die ganze Nordwand der Dent d’Hérens in die Tiefe. Es dröhnte, krachte, stob. Dichte Wolken feinen Eisstaubes füllten das Becken des Zmuttgletschers, stiegen auf und verschmolzen mit der Düsternis der anbrechenden Nacht. Mein erster Eindruck von der Nordwand war also ein schrecklicher.

Dann konnte ich vom Ostgrat der Dent d’Hérens einen direkten Blick von oben in den schaurigen Abgrund dieser Nordwand werfen. Seither beschäftigte mich diese Wand. Was für ein Ziel! Das anfängliche Grauen machte allmählich Überlegungen Platz, diese Herausforderung anzunehmen. Wie aber einen gangbaren Weg durch diese Mauer finden? Glaubte ich damals ernstlich an die Möglichkeit einer Durchsteigung oder spielte ich lediglich mit dem Gedanken – eine Erstbegehung? Je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftigte, desto fester nahm die Idee Formen an, und nach und nach gewöhnte ich mich an mein Ziel, es wurde zur fixen Idee.«

Welzenbach zögert. Er blickt in den Saal, die Gesichter verschwimmen. Als er seinen Vortrag fortsetzt, hat er den vergangenen Sommer mit allen Einzelheiten vor Augen. Er sieht sich und seinen Freund Allwein im Hotel Mont Cervin in Zermatt sitzen und darüber beraten, was zu machen sei.

»Es war Mitte August«, beginnt Welzenbach, »Neuschnee ist gefallen, und vernünftigerweise hätten wir abwarten sollen. Aber da fragt Kamerad Allwein in die Dunkelheit hinein: ›Wo gehen wir morgen hin?‹ Achselzucken.

Allwein ungeduldig: ›Keine Idee?‹

›Dent d’Hérens‹, sage ich.

›Auf welchem Weg?‹

›Nordwand‹, ist meine Antwort.

Allwein bricht nicht in schallendes Gelächter aus. ›Gut‹, meint er und steht mit größter Gleichgültigkeit auf.

Im ersten Augenblick bin ich verblüfft, habe weder diese Antwort noch so viel Selbstverständlichkeit erwartet, sie steckt aber an. Ich verscheuche meine Bedenken, und die große Fahrt ist beschlossene Sache.

Der nächste Nachmittag sieht uns auf dem Weg nach Schönbühl. Es ist drückend heiß, in den tieferen Lagen schmilzt der Schnee. Über viertausend Metern Höhe strahlen Grate und Flanken in der Sonne.

Auf dem Weg von Zmutt nach Schönbühl beherrscht der unverwechselbare Bau des Matterhorns das Landschaftsbild. Ich bin sprachlos, schiele immer wieder in die unheimlich steile Nordwand. Auch Allwein sagt kein Wort. Denkt auch er an die Möglichkeit der Durchsteigung? Es bleibt ein Geheimnis.

Als wir der Klubhütte von Schönbühl näher kommen, ändert sich unser Blickfeld. Das Matterhorn verliert seine kühne Gestalt, sein Felsbau wird von der Nordwand der Dent d’Hérens verdrängt. Wie der Schuppenpanzer eines Urtiers schwingt sich der Ostgrat vom Col de Tournanche auf die Nordflanke, die aus einer einzigen Serie von Hängegletschern besteht, da und dort von Felsrippen und Lawinenrinnen durchzogen.

›Diese düstere Mauer verriegelt das wilde Becken des Zmuttgletschers!‹, stelle ich fest.

Allwein: ›Wie geschaffen als Abschluss für das Ende der Welt.‹

Die Sonne steht tief, als wir den steilen Hang zur Hütte emporsteigen, und in diesem Abendrot erscheinen die Eishänge der Dent d’Hérens strukturiert.

Allwein: ›Ein eigenartiger Aufbau.‹

Ich greife zum Fernglas: ›In Dreifünftel der Höhe ist eine Firnterrasse eingelagert‹, sage ich, ›sie durchzieht die Wand leicht ansteigend bis hin zum Ostgrat. Am unteren Rande der Terrasse steht eine Rippe vor, in ihrem oberen Teil von einem Hängefirn überbaut. Die untere Fortsetzung gabelt sich in zwei zum Zmuttgletscher niederfallende Äste.‹

Ich gebe das Fernglas an Freund Allwein.

›Die Rippe ist unsere Anstiegslinie‹, sage ich etwas später.

›Ihr östlicher Ast.‹

›Beschlossen.‹

›Unten im gestuften Fels sind keine unüberwindlichen Schwierigkeiten zu erwarten‹, meint Allwein.

›Dort sind wir auch vor Eisschlag halbwegs sicher.‹

›Wo die beiden Äste sich zu den unteren Hängegletschern hin vereinigen, wird es schwierig.‹

›Mit einigem Zeitaufwand aber zu meistern.‹

›Aber dort, wo der Hängegletscher an die Firnstufe anschließt, sehe ich ein großes Fragezeichen.‹

›Du meinst, unüberwindlich?‹

›Ich vermute da eine tiefe Kluft in der Eismauer.‹

›Von unten ist so eine Problematik nie mit Sicherheit zu beurteilen.‹

›Ja, der Erfolg bleibt bis zuletzt fraglich.‹

›Im Notfall können wir eine Umgehung der Eisabbrüche versuchen.‹

›In einem weitausholenden Bogen nach links.‹

›Ja.‹

›Und die Gipfelwand?‹

›In aperem Zustande gut kletterbar.‹

›Jetzt aber, vereist und verschneit, wie die Wand ist, 55 bis 60 Grad geneigt, sind die Verhältnisse prekär.‹

›Ich rechne mit beträchtlichen, aber nicht mit unüberwindlichen Schwierigkeiten.‹«

Welzenbach hört die Sätze in seinem Kopf, als seien sie eben gesprochen worden. Er sieht sich mit Allwein bei hereinbrechender Nacht in der Hütte hocken. Vor ihnen liegen, wie immer bei Neutouren, Rätsel, deren Lösungen nur der Versuch bringen kann. Dann setzt er seinen Vortrag fort.

»Halb drei Uhr morgens, der letzte Schimmer des untergegangenen Mondes erhellt den Kopf des Matterhorns, über dem Gletscher liegt noch dunkle Nacht. Mühsam suchen wir im Schein der Laterne unseren Weg, stolpern über Blöcke, fallen in Wasserlöcher, gleiten im steilen Moränengelände aus. Das Los des Führerlosen – nächtliche Wegsuche in unbekanntem Gelände – ist hart. Wir folgen der Moräne, bis sie sich verliert, und steigen dann durch eine flache Mulde über den Zmuttgletscher zum Fuß der Wand auf.

Die Luft ist lau und föhnig, der Schnee durchweicht, also keine guten Verhältnisse für unser Vorhaben. Wir fürchten erhöhte Eisschlaggefahr. Länger aber würde das Wetter nicht halten, und wir wollen die letzte Möglichkeit nutzen, den Aufstieg wenigstens versuchen.

Vorsichtig pirschen wir uns im Dämmerlicht des Morgens zwischen Gletscherspalten an die Wand heran. Es ist Tag, als wir am Einstieg stehen: ein steiler, von Stein- und Eisschlag gerillter Firnhang, darüber ein breiter Bergschrund, in halber Höhe ein erstes Hindernis. Nachdem wir es überlistet haben, steigen wir in gerader Linie gegen die unterste Felsrippe an.

Der brüchige Fels, zunächst gut gegliedert, ist mäßig schwer, überall ist ein Durchkommen. Das Seil, hier eher eine Last, verwahren wir im Rucksack. Mit zunehmender Höhe wird die Rippe zu einer scharfen Kante, steil aus lockerem Blockwerk gebaut. Die Kletterei, durchwegs abwechslungsreich und interessant, verlangt einige Vorsicht, bleibt aber genussvoll: zur Rechten fällt der Blick über steile, zerfurchte Firn- und Eishänge zum Zmuttgletscher ab; zur Linken eine wilde, trichterförmige Lawinenbahn, die aus den überhängenden Séracs in der Wandmitte gespeist wird.«

Welzenbach erzählt so dicht und packend, ganz im Hier und Jetzt, als wäre er mitten in der Wand, das Steigen gelingendes Leben.

»Im raschen Anstieg erreichen wir das Ende der Felsen. Es folgt ein kurzer steiler Hang, dann stehen wir unter dem Hängegletscher. Auf diesem letzten, einschlagsicheren Standplatz rasten wir kurze Zeit, auch um den Weiterweg zu begutachten. Zwei Möglichkeiten haben wir: entweder direkt über den Hängegletscher oder Umgehung links. Die erste Lösung ist verhältnismäßig sicher. Die Frage aber ist: Kommen wir auf diesem Weg weiter? Ist es möglich, vom Hängegletscher gefahrlos auf die darüberliegende Firnterrasse zu steigen?

Bei der Umgehung links gälte es, unter überhängenden Séracs zweihundert Meter anzusteigen und über gegliederte Eiswände auf die Firnstufe zu klettern. Dieser Weg ist wegen der Gefahr von Eisschlag problematisch, ja außerordentlich gefährlich. Nach kurzer Beratung entscheiden wir uns für den Hängegletscher.

Im Seil eingebunden, steigen wir gegen den ersten Eisabbruch empor. Links der leicht überhängenden Stirnseite setzen wir an. In steilem Eis gelingt es mir, eine Schulter oberhalb des überhängenden Abbruchs zu erreichen. Stufe reiht sich an Stufe, jeder Schlag des Pickels so geführt, dass das fragile Gebilde nicht zum Einsturz kommt. Kerbe um Kerbe, dann ist die heikle Stelle überwunden und die Schulter oberhalb des Abbruchs erreicht. Über weniger steilen Firn steigen wir zur zweiten Stufe des Hängegletschers empor.

Wieder baut sich eine Steilwand vor uns auf – diesmal als breite Front. Zur Rechten und in der Mitte ist sie senkrecht, zur Linken abgeböscht.

›Versuche dein Glück‹, ermuntert mich Allwein.

In gewagter Eiskletterei überwinde ich mit Aushauen von Griffen und Tritten die ersten zehn Meter. Dann folgt mühsame Stufenarbeit, die Wand ist bis zu 65 Grad steil. Wir queren nach West und erreichen flacheres Gelände. Der vorderste Rand der Firnterrasse glitzert im Sonnenlicht. Noch sind Einzelheiten des weiteren Weges durch eine leicht gewölbte Firnkuppe über uns verdeckt. In fiebernder Ungeduld hetze ich die letzten Hänge empor, um Gewissheit zu haben über Gelingen oder Misslingen unseres Vorhabens. Höher und höher steigt die Kante der Firnterrasse, tiefer und tiefer sinkt das Gelände unter uns. Auf der Höhe der Firnkuppe sind wir sprachlos: Vor uns dehnt sich eine Kluft, und dahinter steigt eine leicht überhängende, vollkommen glatte Eismauer in die Höhe, dreißig bis vierzig Meter hoch! Wir verfolgen den Grund der Kluft, nach rechts, nach links: überall dasselbe Bild! Nirgends die geringste Möglichkeit eines Durchkommens: ›Bis hierher und nicht weiter!‹

Wir starren die blanken, schillernden Eiswände an, in bitterer Enttäuschung. Es hilft nichts, wir müssen zurück und die Umgehung links versuchen. Kostbare Stunden sind vergeudet.

Vorsichtig sichernd, klettern wir die steilen Eishänge wieder hinab. Dann verlassen wir den Hängegletscher nach Osten und beginnen einen aufregenden Quergang: stundenlang in schwüler, föhniger Hitze unter hängendem Eis. Glatter, abgeschliffener Fels wechselt mit blankem Eis. Sicherung ist oft unmöglich – und was hätte Seilsicherung auch genutzt unter niederbrechenden Eislawinen? In fieberhafter Eile schlage ich Stufe um Stufe, blicke immer wieder in die Höhe, misstrauisch, wenn leises Krachen in den Séracs zu hören ist.

Wird uns der Zeitverlust zum Verhängnis? Denn mit zunehmender Sonnenbestrahlung beginnen die Séracs über uns zu tropfen, dann zu triefen. In kürzester Zeit sind wir vollkommen durchnässt. Dazu die Gefahr armdicker Eiszapfen, die sich in der Kälte der Nacht gebildet haben, oft meterlang, die nun vom Rand der Brüche bolzengerade auf unseren Eishang fallen. Mit großer Wucht. Vor uns, hinter uns, neben uns schlagen sie ein. Auf einer aus dem Eis ragenden Felskanzel finden wir einigermaßen Schutz und können den Weiterweg beurteilen.

Hinter einem Vorsprung – von unserem Standplatz nicht zu überblicken – vermuten wir eine Einbuchtung in der senkrechten Eismauer. Und hinter dieser Verschneidung ist ein rundes Loch, das wir erreichen müssen. Dort allein scheint ein weiterer Aufstieg möglich.

Allwein sichert, während ich den heiklen Gang antrete. Ich schiebe mich um die Ecke und kann die Wandeinbuchtung vollständig überblicken: Im oberen Teil senkrechtes Eis, in der unteren Hälfte liegt Pulverschnee an, die Oberfläche leicht gepresst. Einige Meter klettere ich stufenschlagend aufwärts, dann heißt es in die Schneewand überzutreten. Die Neigung – ich schätze sie auf 70 Grad – ist geradezu beängstigend, der Tiefblick extrem. Ausgeschlossen, ohne Haltepunkte zu stehen, lässt mich eine eigenartige Technik erfinden: Ich durchstoße die dünne Decke des Schneebrettes mit der Faust und bohre die Arme abwechselnd ganz tief in die haltlose Masse, um mich im Gleichgewicht zu halten. Diese Bewegungen wiederholen sich dutzendmal. Kalt und gefühllos sind meine Finger, habe ich im Eifer doch vergessen, meine Handschuhe anzuziehen. Jetzt, mitten in der Querung, ist es unmöglich, es nachzuholen, und die Angst, dass das das Schneebrett unter meiner Last nicht halten könnte, ist größer als die Angst vor Erfrierungen.

Nach zwanzig langen Minuten ist das Eisloch erreicht. In diesem Augenblick, während ich gerade dabei bin, meine Finger zu massieren, sie abwechselnd in Mund und Hosentasche zu wärmen, höre ich ein leises Klirren und Knacken. Ich fahre hoch und sehe, wie sich kaum hundert Meter von unserem Standplatz entfernt – zuerst lautlos, dann folgt der Sog – eine Eiswand löst. Donnernd nimmt die Lawine ihren Lauf – über die Flanken, die wir kurz zuvor gequert haben, hinab zum Zmuttgletscher. Alles unter uns, das ganze Tal ist jetzt gefüllt mit Schneestaub.

Allwein folgt nach, und bald sitzen wir beide zähneklappernd im kalten Schatten.

Ein schmales, abschüssiges Sims führt aus der Höhle heraus. Ich biege um eine Kante, schlage einige Stufen und schiebe mich weiter vor, luge um die Ecke: Ein paar Meter setzt das Sims sich fort, dann verliert es sich unter einem Eiswulst, der sich in Brusthöhe vorwölbt. Endlich ist der Weiterweg zu überblicken: Es gilt, die kleine Nische, von der aus der weitere Aufstieg möglich erscheint, zu erreichen.

Ich treibe einen langen Sicherungshaken ins Eis, klinke den Karabiner ein, das Seil, dann versuche ich die Querung am senkrechten Eis: unmöglich! Nicht zu klettern. Findet der steigeisenbewehrte Fuß genügend Halt, fehlt am ausgebauchten Eiswulst für die Hand der Griff. Also nichts für die Finger. Da kommt mir die Idee, die Stelle mit Seilquerung zu meistern, wie im Fels. Wozu habe ich diese technische Finesse in den Klettergebieten der Ostalpen gelernt?

›Seil straff!‹, rufe ich.

›Hab dich‹, antwortet Allwein.

Mit den Füßen stemme ich mich gegen die letzten Ausläufer vom Gesims und lege mich mit dem Körpergewicht ins Seil.

›Langsam nachlassen!‹, ist mein Kommando.

Vorsichtig schiebe ich den Körper nach links, meine Linke erreicht einen schmalen Riss, ich verklemme die Faust darin und schwinge mich hinüber. Eine kurze Rinne folgt – dann stehe ich in der Nische. Ein weiterer Haken fährt zur Selbstsicherung und zur Sicherung für Allwein, den ich nachfolgen lasse, ins Eis. Als er um die Ecke biegt, muss ich lachen, so verdutzt ist sein Gesicht.

›Wie bist du nur da herübergekommen?‹, fragt er.

›Einfach so, herübergegangen‹, sage ich, verrate ihm das Geheimnis aber nicht.

Er greift ins Seil, schwingt sich zu mir, und schon steht er neben mir in der Nische. Zwölf Meter über uns scheint die Sonne durch den Firnrand der Terrasse, ihr Glanz wirkt wie eine Erlösung.

Eine schmale, steile Rampe, das Eis von einer dünnen Firnschicht überlagert, vermittelt den weiteren Aufstieg. Diese Eiswand endet dicht unter der Mauerkrone in einem runden, seichten Loch. Das Dach der Höhle ist aus einem ausladenden Firnübergang gebaut. Ein Weiterweg scheint kaum möglich.

Extreme Eiskletterei

›Die Welt ist nicht mit Brettern, sondern mit Eis vernagelt.‹

›Das Eis mit dem Pickel wegschlagen?‹, frage ich.

›Stundenlange Arbeit‹, meint Allwein.

Da kommt dem Freund ein origineller Gedanke: Er stößt den langen Schaft seiner altmodischen Eisaxt – wie oft habe ich ihn für das ostalpine Gerät verlacht – von unten durch den etwa meterdicken Firn am Dach der Höhle. Jetzt bin wieder ich an der Reihe. An der Außenseite schiebe ich mich vorsichtig über den Rand des Überhanges, erwische die aus dem Firn ragende Spitze der Eisaxt, eine Ruckstemme, und oben bin ich: auf sanft geneigten Firnhängen, im hellen, warmen Sonnenschein, in Freiheit und Licht.

Allwein kommt nach, und wir steigen – einigen Spalten ausweichend – die weichen Firnhänge empor. Fast gemächlich schlendernd.

Aber beim Blick zur Gipfelwand kippt unsere Stimmung. In einer Neigung von 55 bis 60 Grad schießt sie ins All. In gewaltigen Plattenlagen, alles überzogen von glasigem Eis, überschüttet von pulverigem Schnee. Nach all den Anstrengungen bis zur Firnterrasse könnte uns die Gipfelwand noch stoppen. Mit unüberwindlichen Schwierigkeiten.

Eine Schlucht zwischen dem Gipfel und einem Zacken östlich davon ist jetzt unser Fluchtpunkt. Nach Überschreiten des Bergschrundes klettern wir zuerst über einen steilen Eishang in der Falllinie der Schlucht aufwärts. Die Schlucht selbst aber ist unbegehbar, und wir queren zu ihrer westlichen Begrenzungsrippe und über glatte Felsen weiter nach rechts zur Mittellinie der Gipfelwand.

Stundenlang geht es in mühsamer Arbeit empor. Vereiste Platten und Eis wechseln mit Schnee; dann wieder Platten – alles ohne Ende. Jeder Griff, jeder Tritt muss aus dem Schnee gegraben werden, Sicherung ist oft unmöglich. Wir wissen es beide: Der Sturz des einen bedeutet das Ende beider.

Ich überlasse jetzt Allwein die Führung. Er soll den Weg suchen, ich bin zu müde und möchte nur noch hinter meinem Begleiter hersteigen. Die Sonne – über dem Gipfelgrat jetzt – blendet, ihre Strahlen, parallel zur Wandfläche, lassen die Eiskristalle glitzern. Der Blick zum Grat ist entmutigend, und doch kommen wir dem Ziel näher. Nach weiteren elf Seillängen ist es erreicht, sechzehn Stunden nach Verlassen der Schönbühlhütte. Es ist Abend. Nach einer Rast, dem ersten Imbiss des Tages – unheimliche Stille um uns herum, kaum ein Lufthauch –, hocken wir im warmen Schein der sinkenden Sonne. Am westlichen Horizont schwebt ein Schleier feiner Zirruswolken.

Während die Dämmerung in die Täler kriecht und langsam die Bergflanken höher steigt, ist Aufbruch: Abstieg über den Westgrat, zuerst zum Tiefenmattenjoch. In langen Sätzen springen wir dann über den Firn des Tza-de-Tzan-Gletschers und weiter über blockige Moränenhänge. Der letzte Schimmer des Tages ist dahin, als wir die Aostahütte erreichen.

Als wir am anderen Morgen zum Col de Valpelline emporsteigen, fegt Eisregen über die Gletscher, Blitze zucken im dämmrigen Grau, gefolgt von krachendem Donnerrollen. Weiter unten lichten sich die Nebelschwaden, und der Gipfelbau der Dent d’Hérens wird frei. Der Sturm treibt Nebelfetzen über die Grate, und Wolkenfahnen ziehen durch die Nordflanke. Stolz packt uns, haben wir doch ihren Gipfel auf dem kühnstmöglichen Weg erreicht.

Über den Stockgletscher geht es dann hinab ins Talbecken von Zmutt – wieder Nebel, Blitz, Donner und Regen. Aber am nächsten Tag sehen wir in Zermatt – Neuschnee war gefallen –, wie die grauen Wolkenballen sich lösen, erste Sonnenstrahlen über glitzernde Bergflanken huschen.

›Der erste Herbstschnee‹, meint Allwein.

›Bis weit herab in die Waldregion.‹«

Welzenbachs Bericht ist zu Ende. Applaus. Er gilt jetzt zusammen mit Emil Solleder als der führende Alpinist seiner Zeit. Solleder hat das Klettern in den Dolomiten revolutioniert, Welzenbach das Eisklettern in den großen Wänden. In Alpenvereinskreisen gibt es niemanden mehr, der seinen Namen nicht mit Respekt ausspricht: »Willo Welzenbach, der Eispapst«, hört man jemanden sagen.

»Willo!«, ruft einer aus den hinteren Reihen. »Und das Wiesbachhorn?«

Welzenbach zeigt eine Geste der Bereitschaft. Soll er auch davon noch erzählen? In diesem Herbst 1925 gibt es in Bergsteigerkreisen nur zwei Themen: Emil Solleder hat die Nordwestwand der Civetta in den Dolomiten gemeistert, Willo Welzenbach die Nordwand der Dent d’Hérens im Wallis. Aber ein Jahr zuvor ist Welzenbach schon ein anderes Glanzstück gelungen: die Wiesbachhorn-Nordwestwand. Also fährt er fort mit seinem Bericht.

»In Zermatts Bergwelt habe ich auch Fritz Rigele kennengelernt. Dieser Vertreter einer älteren Generation ist immer noch ein jugendfrischer Bergsteigergeist und bereit zu kühnsten Unternehmungen. Wir haben ähnliche Anschauungen, gleiche Interessen und brachen daher rasch zu einer gemeinsamen Fahrt auf.

Nach einer abenteuerlichen Zinalrothornüberschreitung, beim Abstieg nach Zermatt, vertraut mir Rigele ein Geheimnis an, von einer unbezwungenen Eiswand am Wiesbachhorn. Er erzählt von abschreckend steilen Flanken, von Eisüberhängen und einem Gerücht – dem furchtbaren Sturz einer Seilschaft, die den Aufstieg versucht habe.

Diese Schilderung erregt meine Phantasie. Einen Winter lang steige ich im Geiste durch eine endlose Eismauer, hacke Stufen, sehe mich an Eisüberhängen kleben. Zuletzt der Entschluss: Die Wand muss machbar sein.

An einem schwülen Julitag im Sommer 1924 starre ich erstmals auf die wirkliche Wand des Großen Wiesbachhorns. Vom morschen Gipfel des Fochezkopfes aus fällt mein Blick auf eine gewaltige Eismauer: Sie ist schaurig steil, ein gewaltiger Eisabbruch sperrt die Mittelzone. Je länger ich in die Wand schaue, umso mehr gewöhne ich mich an den Anblick, das Bild verliert nach und nach seinen Schrecken. Das ›Unmöglich‹ des ersten Eindrucks wird zu einem ›Vielleicht‹. Das große Fragezeichen aber bleibt: Ist der Mittelteil der Eismauer kletterbar?

Großes Wiesbachhorn, Nordwestwand

Sehr früh am nächsten Morgen brechen wir vom Heinrich-Schwaiger-Haus im Glockner-Massiv auf, Rigele und ich. Wir wollen die untere Wandpartie vor der ersten Sonneneinstrahlung überwunden haben. Der Mond verschwindet am südwestlichen Horizont, als wir in föhniger Luft zum Wandfuß emporstolpern. Als es langsam zu tagen beginnt, steht der Gipfel des Wiesbachhorns gegen den hellen Morgenhimmel, darunter blauschwarz die Wand. Um uns herum noch tiefe Schatten. Während die oberen Wandpartien im ersten Tageslicht zu leuchten beginnen, schnüren Fritz und ich unsere Steigeisenriemen. Knirschendes Eis unter den Füßen, durchqueren wir eine Mulde, und in einem Bogen, nach Süden leicht ansteigend, erreichen wir den Bergschrund.

Rechts der Gipfelfalllinie finde ich eine Schneebrücke, die über den schwarzen Spalt führt, und nach wenigen Schritten greifen die zehn Zacken der Steigeisen ins harte Eis. Mit dem Pickel haue ich Stufen, Kerbe für Kerbe – das Eis spritzt –, gerade einmal so breit, dass eine Zackenreihe der Steigeisen aufgesetzt werden kann. Nach links ansteigend, erreichen wir die Mitte der Wand, die steiler, immer steiler wird. Einen ersten Sicherungshaken – Rigele hat sie eigens schmieden lassen – treibe ich ins Eis. Eine Faust umkrallt ihn, die andere führt den Kletterhammer. Stetig gewinnen wir an Höhe, das Seil läuft durch die Karabiner. Genauso wie beim Felsklettern.

Nebelfetzen, aus dem Nichts entstanden, ziehen die Eiswand hoch, zerflattern wieder, aber immer neue Schwaden folgen. Wie Spukgestalten segeln sie an uns vorbei, umhüllen uns, verwehren uns bald Ausblick und Wegsuche. Diese Eisflanke, die über uns ins Unendliche zu ragen scheint, ist inzwischen im dichten Nebel untergetaucht, unsichtbar jetzt und doch instinktiv fühlbar, als drohendes Etwas über unseren Köpfen. Dazu diese unheimliche Stille und in ihr die Schläge des Pickels, das Rascheln der Eissplitter, die in den Abgrund sausen.

Wie geht es weiter? Werden wir durchkommen? Wenn nicht, was dann? Wir müssten in den schmalen Stufen absteigen, eine Unmöglichkeit. Oder abseilen? Als es wieder licht wird im milchigen Nebel, bekommen die grauen Massen über uns wieder Konturen, Form und Gestalt. Wir sind dicht unter den Séracs! Eine Seillänge noch, dann die bange Frage: möglich oder unmöglich?

Die Nebel sinken jetzt, zerflattern, verfliegen wie unsere trüben Gedanken. Ich hacke die letzte Seillänge zum Sperrgürtel der Wand empor, der mit einer senkrechten Stufe ansetzt. Nach zehn Metern scheint sie sich zurückzuneigen. Hier unten aber geht die Neigung aus der Schräge über in die Vertikale. Eng muss ich mich an die Wand drücken, um das Gleichgewicht halten zu können. Ein Haken fährt ins Eis, weitere folgen. Tritt um Tritt, Griff um Griff, meißle ich schmale Kerben in die Eiswand. Die starren Finger verkrampfen, trotzdem schiebt sich der Körper höher und höher, Meter für Meter, die Tiefe unter mir wächst.

Dann führt Rigele. Sachte setzt er seine Schläge, damit der Schwung des ausholenden Pickels ihn nicht das Gleichgewicht verlieren lässt. Meisterhaft, sage ich euch Klubkameraden, arbeitete Fritz sich im senkrechten Eis hoch.

Das Seil aber reicht nicht. Auf winzigem Stand, wenige Meter unter einer Mulde, muss mich Rigele nachholen. Jeden Schritt, jede Bewegung mit Bedacht abwägend, steige ich zu ihm hoch. Er kann nicht länger stehen.

›Nur jetzt kein Sturz!‹

Als Fritz hinter einer Firnkante verschwindet, weiß ich uns gerettet. Jubelnd erreicht mich sein ›Nachkommen!‹. Es ist aber keine angenehme Arbeit, die eingetriebenen Haken aus dem Eis zu hacken. Mein rechter Arm ist bald lahm, die Finger der Linken erstarren am kalten Eis. Endlich bin ich bei Fritz. Das Schwerste liegt hinter uns, die Seillängen über uns wirken – im schräg einfallenden Licht der Abendsonne – wie ein Geschenk.

Gleichmäßig und weniger steil baut sich die Gipfelwand über uns auf. Wenige Meter unter uns fällt sie wie eine Sprungschanze ins Leere. Seillänge um Seillänge steigen wir höher, es ist wie ein Befehl: empor! Und so bald als möglich hinaus aus der Wand. Sie verjüngt sich, die Berge ringsum sinken zurück, der Blick weitet sich, bis wir im aufgeweichten Firn am Gipfel liegen, entspannt, sorglos, wunschlos.

Sind realisierte Träume nicht der einzige Gewinn im Leben eines Bergsteigers? Ist es nicht die Tat selbst, weniger die Freude am Erfolg, die dieser Art Alpinismus Inhalt und Zweck verleiht?«

Mit langem Applaus danken die Zuhörer für die Zugabe, der Eispapst ist in Wien angekommen.

1925Die Welzenbach-Skala

»Die Kletterleistungen der letzten Jahre fordern die Einführung eines neuen Schwierigkeitsgrades«, schreibt Welzenbach 1925. Wenig später legt er seine Idee dazu vor: »Mein Vorschlag: zur Vereinheitlichung des Schwierigkeitsbegriffes und zur Bewertung der Schwierigkeit in der Auseinandersetzung Mensch/Fels in einer Kletterführe knüpfe ich an Karl Planck, den Sohn des Physikers Max Planck, sowie Hans Dülfer an, der die höchsten Schwierigkeiten mit römisch V beschrieb. Routen wie die Fleischbank-Südostwand im Kaisergebirge oder die Furchetta-Nordwand in den Dolomiten sind aber um einen Grad schwieriger als die schwierigsten Routen der Vorkriegszeit und damit nach bisheriger Einteilung mit VI zu bewerten. Eine Erweiterung der fünfstufigen Skala um einen sechsten Grad ist also für die Praxis sinnvoll und notwendig. Mit der Benennung »äußerst schwierig« für den sechsten Grad ist die äußerste Grenze dessen definiert, was ein erstklassiger Kletterer zu leisten vermag. Dem sechsten Grad als Grenzwert entspricht Solleders Weg durch die Civetta-Nordwestwand. Vielleicht sollte noch eine untere und obere Grenze innerhalb jedes Grades vorgesehen und die Gesamtleistung mitbewertet werden. Ich hoffe, damit eine allgemeine Grundlage für eine zeitgemäße alpine Schwierigkeitsbewertung zu liefern.«

Stadtbaurat Willo Welzenbach

Welzenbachs Vorschlag folgt die übliche Diskussion in der Kletterszene: Hanns Barth, der Bearbeiter des Führerwerks »Der Hochtourist«, schlägt vor, bei der fünfstufigen Skala zu bleiben und die höchste Stufe mit »äußerst schwierig« zu benennen.

»Es wäre schwierig, in einem Führerwerk wie dem in Auftrag des Alpenvereins für Hochtouristen herausgegebenen einheitliche Einstufungen zu definieren«, meint ein anderer.

»Sonntagsbergsteigern aber ist Einheitlichkeit wichtig«, wirft ein Dritter ein.

»Unterschiedliche Bewertungen in verschiedenen Gebirgsgruppen könnten zu Missverständnissen führen«, sagen weitere Stimmen.

»Für den ›Hochtouristen‹«, meint Welzenbach, »müssten von Leuten, die über die nötige Kenntnis verfügen, Richtigstellungen vorgenommen werden, und zwar für alle Schwierigkeitsgrade.« Später ergänzt er noch: »Den Nutzen einer einheitlichen Bewertung sehe ich darin, dass jeder, auch in einem ihm unbekannten Gebirge, seinem Können entsprechende Kletterwege wählen kann. Sonst wäre der Preuß’sche Grundsatz ›Das Können ist des Dürfens Maß‹ in der Praxis nicht viel wert.«

In diesem Jahr 1925 hat Welzenbach 149 Gipfel bestiegen, neunzehn Erstbegehungen sind ihm gelungen, dazu arbeitet er an einem Führerhandbuch über das Wettersteingebirge. Er gilt – in allem, was er tut – als exakter und objektiver Mann, und er hat das Talent und die Gabe, Routen in ihrer Gesamtheit zu beschreiben, ohne dabei im Klein-Klein steckenzubleiben. Alles was er angeht, macht er mit Begeisterung. Im Wettersteingebirge klettert er alle Wege, die zu klettern sind, und eröffnet dazu neue Routen. Seine Bergfreunde in dieser Zeit – Paul Bauer, Adolf Deye, Eberhard Müller, Hubert Rüsch und Karl Wien – begleiten ihn bei seiner Serie von Erstbegehungen.

Im darauffolgenden Winter reist Welzenbach nach ein paar Skitouren in den Ostalpen zu Ostern in die Bernina. Paul Bauer ist dabei. Am 3. April erklettern sie den Piz Scerscen über die Eisnase. Einen 60 bis 70 Grad steiler Eiswulst. Welzenbach ist in seinem Element, er meistert die Schlüsselstelle dieser Eistour. Zwei Tage später stehen die beiden auf dem Piz Roseg. Bauer blickt mit Bewunderung und Neid auf seinen Partner.

Arnold Lunn nennt Welzenbach dann im englischen »Ski Year Book 1926« einen der führenden Winterbergsteiger. »Ein Ehrenplatz für die Entwicklung des Skibergsteigens«, schreibt Lunn, »gilt dem Münchner Akademischen Alpenverein«, dem Welzenbach und Bauer ja angehören.

Im Frühsommer 1926 klettert Welzenbach im Dachstein und im Kaisergebirge. Dabei wird er in der Winklerscharte zweimal vom Blitz getroffen, in der Winklerschlucht dann von wolkenbruchartigem Regen beinahe hinuntergespült.

Welzenbach klettert, schreibt, tüftelt an seiner Eistechnik, entwickelt einen Eishammer und produziert sogar sein eigenes Biwakzelt: eine Plane mit drei Ecken, die in der Mitte von einem Eispickel hochgehalten wird. Beide Produkte werden unter seinem Namen in München vertrieben.

Später im Jahr ist Welzenbach am Mont Blanc, wo er mit Eugen Allwein einen Versuch am Südgrat der Aiguille Noire de Peuterey wagt, dann im Wallis, wo mit Fritz Rigele die Besteigung der Nordwestwand des Breithorns gelingt.

Welzenbachs schwierigste Erstbegehung aber bleibt die direkte Nordwand der Schönangerspitze, die ihm bereits am 4. Oktober 1925 gelingt, gemeinsam mit Paul Bauer. Die Schwierigkeiten in der Gipfelwand – senkrechter Fels, brüchige Risse und Überhänge, abschüssige Platten – veranlassen ihn, über die Grenzen des Kletterbaren nachzudenken. Er weiß, dass schon Hans Fiechtl, Otto Herzog und Hans Dülfer Haken und Karabiner eingesetzt haben, um gesichert an diese Grenzen heranzukommen. Die Erfindung dieser künstlichen Kletterhilfen und der damit möglichen Seilzüge und Pendelquergänge waren doch Voraussetzung für moderne Touren. Aber reichen sie aus, um wirklich alle Schlüsselpassagen in den Alpen zu meistern?

Zermatter Breithorn

Bereits 1922 hatte Welzenbach, der Weitsichtige, das bestehende Bewertungssystem der Schwierigkeit von Routen in Frage gestellt: »Meine Ansicht geht dahin, dass mit den bergsteigerischen Erfolgen der Nachkriegszeit die oberste Grenze dessen, was ein Mensch zu leisten vermag, nahezu erreicht ist. Ob dem so ist, wird die Zukunft zeigen.«

Widerstände gegen seine 1925 vorgeschlagene Bewertung von Routen kommen inzwischen vor allem aus England, wo das traditionelle Bergsteigen seine Wiege hat: »Bewertungen würden den Ehrgeiz der Jugend allzu sehr anstacheln.« Zudem könnte ein solches System Bergsteiger verführen, ihre Leistungen zu vergleichen und damit ein Wettbewerbsverhalten auslösen, das im britischen Auge nie und nimmer mit dem traditionellen Bergsteigen vereinbar sei.

Welzenbach nimmt die Kritik an, sieht gleichzeitig aber die Bedeutung der neuen Bewertung. Überzeugt, dass diese erweiterte Einstufung für alle Bergsteiger eine wichtige Voraussetzung zur Planung ihrer Touren ist, wagt er 1926 sein Postulat zur Vereinheitlichung der Schwierigkeitsbegriffe und führt so den sechsten Grad – VI – als neues Limit des Kletterbaren ein: »VI bedeutet die äußerste Grenze dessen, was ein erstklassiger Kletterer oder Eismann noch zu leisten vermag. Eine Steigerung über diesen Superlativ hinaus gibt es nicht!« Und weiter: »Eine nennenswerte Steigerung im Fels ist nicht mehr möglich; mit den Leistungen der letzten Jahre dürften die klettertechnischen Möglichkeiten erschöpft sein.« Endgültig? Was, wenn der Eispapst geahnt hätte, was bald hundert Jahre später als Grenze des Kletterbaren gilt!

Als Beispiele des Limits nennt er die Dent-d’Hérens-Nordwand im Eis und die Civetta-Nordwestwand im Fels. »In Voraussicht des in den kommenden Jahren unfehlbar eintretenden Stillstandes der Entwicklung der Kletterkunst erachte ich den Zeitpunkt für gekommen, ein für alle Mal gültige Leitsätze zur Bewertung alpiner Leistungen zu schaffen.«

Formal ist damit der VI. Grad mathematisch als Limes des Kletterbaren definiert. Welzenbach wiederholt immer wieder, dass er eine weitere Steigerung für unmöglich hält, fügt aber an: »Im Eis stehen wir der Grenze ziemlich nahe, wenngleich hier eine geringe Steigerung noch denkbar ist.« Sein Ziel, klare Definitionen zu schaffen, findet auch in Italien und Frankreich Anhänger. Domenico Rudatis, ein großer Verfechter des »Sesto Grado« in den Dolomiten, schreibt an Welzenbach: »Ihre Schwierigkeitsskala ist sicher von den bis heute erschienenen die beste, ich bin mit Ihren Grundsätzen voll einig.«

Franzosen plädieren zwar dafür, dass auch Länge, Höhe und objektive Gefahren eines Anstiegs mit in die Bewertung einbezogen werden. Für den Italiener Renato Chabod zählen Entlegenheit eines Weges im Fels, Orientierungsschwierigkeiten, Qualität der Felsen, Ausgesetztheit, Sicherungsmöglichkeiten und wetterabhängige Verhältnisse dazu. Welzenbach sieht es ähnlich: »Bei der Bewertung von Fahrten sind neben den rein technischen Anforderungen auch jene Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die etwa durch lange Dauer oder ungünstige klimatische Verhältnisse bedingt sind. Die Beurteilung kann meines Erachtens nicht nur nach technischen Gesichtspunkten erfolgen, sondern auch durch Bewertung der Fahrt als Gesamtleistung.«

Damit findet die Diskussion ein Ende. Die Welzenbach-Skala sollte fünfzig Jahre lang in Gebrauch bleiben, im gesamten Alpenraum. Erst später werden Unstimmigkeiten in den Kriterien Welzenbachs erkennbar. Seine Aussage »Routen, die nicht ohne technische Hilfsmittel geklettert werden können, gehören zum VI. Grad« ist falsch, hat doch das Klettern an künstlichen Hilfsmitteln – Klettersteige, Hakenleitern, Kletterhallen – mit Alpinismus wenig tun. Den VI. Grad als ultimativen Grenzwert zu definieren sollte sich ebenso als Fehler herausstellen. Der Techniker Welzenbach hätte es besser wissen müssen: Seine Skala, mit der Begrenzung des sogenannten »Äußerstmöglichen« nach oben geschlossen, ist inzwischen oft gesprengt worden. Wir leben am Beginn der Epoche des XII. Grades, und ein Ende der Steigerung des Kletterkönnens ist nicht in Sicht.

Der Alpinismus als Massenbewegung und die fortschreitende Industrialisierung verlangten damals schon nach einer exakten Schwierigkeitsbewertung. Waren Klettertouren vor dem Ersten Weltkrieg noch mit kurzen Wortbeschreibungen eingestuft worden, verlangten die Bergsteiger der zwanziger Jahre nach der Sprache der Zahlen. Wichtige Lebensbereiche – Industrie, Schulen, Verwaltung, Sport – begannen in Zahlen einzuteilen, zu urteilen, zu denken. Welzenbach, der Ingenieur, folgte diesem Trend.

Zuallererst aber ist Welzenbach Alpinist: 1926 meistert er die drei Nordwände der Glockner-Gruppe: Klockerin-Nordwestwand, Eiskögele-Nordwand, Nordwand des Großglockners. Er beweist damit maximale Kondition und höchstes Kletterkönnen. Sein Kletterkamerad Karl Wien hält dazu fest: »Samstag, 18.9.: mit Rad bis Ferleiten. Über Pfandlscharte zum Franz-Josef-Haus. Wetter wolkenlos. Sonntag, 19.9.: Großglockner-Nordwand. Abends 9½ Uhr bei Mondschein vom Franz-Josef-Haus über Pfandlscharte nach Ferleiten. Mit Rad nach Bruck-Fusch. Montag, 20.9.: nachts 3.10 Uhr Bruck-Fusch ab, nach Salzburg und München, an 9.10 Uhr.«

Ende Oktober 1926 plötzlich Stillstand. Es ist ein Schock: »Kranker Arm! Heimfahrt allein. Wegen starker Schmerzen«, steht in Welzenbachs Tagebuch. Für den Erfolgsgewohnten brechen harte Jahre an. Im November, sein Schüler Karl Wien ist gerade zum neuen Vorsitzenden des Akademischen Alpenvereins München gewählt worden, entzündet sich sein rechter Ellenbogen. Bald kann er den Arm weder beugen noch strecken. Man diagnostiziert Ankylose, eine Gelenkversteifung. Die Ärzte raten zur Operation. Weil er sich beim Bergsteigen, seiner Leidenschaft, massiv behindert sieht, stimmt Welzenbach zu. Die Operation aber bringt keine Verbesserung. Liegt es an einer verschleppten Tuberkulose? Also Aufenthalt in einem Schweizer Sanatorium: Welzenbach sitzt auf der Terrasse mit Blick auf die Berge, liest und massiert seinen tauben Arm. Als ihn Rickmer Rickmers, ein Spross der reichen Reederfamilie in Hamburg, im Mai 1927 zur deutsch-sowjetischen Pamir-Expedition einlädt, die für das Jahr 1928 geplant ist, ist er um den Schlaf gebracht, Depressionen plagen ihn. An seine Eltern schreibt er: »Ich könnte verrückt werden bei dem Gedanken, daß ich dank meiner bisherigen Leistungen in erster Linie in Frage gekommen wäre.«

Nach dem Kuraufenthalt in Leysin in der Schweiz kann er Pfingsten 1927 seine Bergtouren wiederaufnehmen. Trotz schwerster Behinderung. Die Pallavicini-Rinne ist seine Eingehtour. Es ist der englische Alpinist John Perey Farrar, der den Eispapst aufmuntert: »Es freut mich von Herzen, daß Sie das Bergsteigen nicht haben aufgeben müssen, es wäre ein großer Verlust gewesen. Für uns alle.«

Mont Blanc

Welzenbach gibt nicht auf. Er geht wieder in die Berge: mit Karl Wien zuerst zum Mont Blanc, dann zum Großglockner. Er versucht, seine Schwäche durch Beinarbeit auszugleichen, macht Fortschritte. Im September 1928 folgt eine zweite Operation, diesmal mit Erfolg.

Am 1. Juli 1929 wird er in München zum Stadtbaurat ernannt. Von der Sektion Bayerland des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins wird er zum Ersten Vorstand gewählt, und sitzt ab 1929 in dessen Hauptausschuss. Seine Promotion bei Wilhelm Paulcke, dem Begründer der modernen Lawinenforschung, steht bevor. Als sein Freund Karl Wien aus dem Pamir zurück ist – er hat den Pik Lenin, einen Siebentausender, erstbestiegen –, beginnt Welzenbach von den Weltbergen zu träumen.

1929Das höchste der Ziele

Der Autor und Verleger