9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

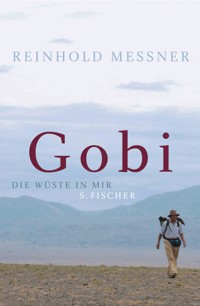

Mit sechzig Jahren wagt Reinhold Messner noch einmal ein großes Abenteuer – »einen letzten Grenzgang zwischen Leben und Tod«. Er will, einem alten Traum folgend, die Längsdurchquerung der zentralasiatischen Wüste Gobi versuchen, und er will es auf seine Weise tun: allein auf sich gestellt, ohne logistische Unterstützung. Im Mai 2004 bricht er in der Ostgobi auf, mit einem Rucksack, einem speziellen Wassercontainer und einer GPS-Uhr. Nur gelegentlich von Hirtennomaden unterstützt, schlägt er sich nach Westen durch, durchmisst die Südgobi und eine sich dreihundert Kilometer hinziehende leere Steinscherbenwüste und erreicht schließlich, nach Überquerung des Altai-Gebirges, Ulan Bator. Messner begreift seinen Marsch an den Grenzen der Leistungs- und Leidensfähigkeit auch als Versuch, mit dem Alter umzugehen, und kehrt mit Erfahrungen heim, die jeden Menschen angehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Reinhold Messner

Gobi

Die Wüste in mir

Über dieses Buch

Mit sechzig Jahren wagt Reinhold Messner noch einmal ein großes Abenteuer – »einen letzten Grenzgang zwischen Leben und Tod«. Er will, einem alten Traum folgend, die Längsdurchquerung der zentralasiatischen Wüste Gobi versuchen, und er will es auf seine Weise tun: allein auf sich gestellt, ohne logistische Unterstützung. Im Mai 2004 bricht er in der Ostgobi auf, mit einem Rucksack, einem speziellen Wassercontainer und einer GPS-Uhr. Nur gelegentlich von Hirtennomaden unterstützt, schlägt er sich nach Westen durch, durchmisst die Südgobi und eine sich dreihundert Kilometer hinziehende leere Steinscherbenwüste und erreicht schließlich, nach Überquerung des Altai-Gebirges, Ulan Bator. Messner begreift seinen Marsch an den Grenzen der Leistungs- und Leidensfähigkeit auch als Versuch, mit dem Alter umzugehen, und kehrt mit Erfahrungen heim, die jeden Menschen angehen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Die Originalausgabe erschien 2005 im S. Fischer Verlag

Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg

Coverabbildung: Chien-Min Chung

Sämtliche Fotos: Archiv R. Messner

Vorsatz: Alte Karte

Nachsatz: Kartenübersicht mit Route

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490926-4

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Karten]

[Widmung]

[Motto]

Ein letzter Trip

Das leere Nichts

Weggehen

Ostgobi

Südgobi

Die große Leere

Durch die Wüste Gobi – Farbbildreportage

Westgobi

Über die Altai-Berge

Hotel Dschingis-Khan

Heimkommen

Erinnern

Für Anna,

die wissen soll,

welch ein Mensch ihr Vater ist.

»In einem seiner düsteren Momente sagte Pascal, das ganze Unglück des Menschen rühre von einer einzigen Ursache her: seiner Unfähigkeit, ruhig in einem Zimmer zu bleiben. ›Notre nature‹, schrieb er, ›est dans le mouvement … La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement.‹ Ablenkung, Zerstreuung, Phantasie. Neue Moden, neue Speisen, neue Lieben und neue Landschaften. Wir brauchen sie wie die Luft, die wir atmen. Ohne Veränderung verkümmert unser Hirn und unser Körper. Der Mensch, der ruhig in einem verdunkelten Zimmer sitzt, hat die besten Aussichten, von Halluzinationen und Selbstbeobachtung gequält zu werden und dem Wahnsinn anheimzufallen.«

Bruce Chatwin

Ein letzter Trip

Nach fünf Jahren im Europäischen Parlament beginne ich müde und träge zu werden. Auch bin ich zu schwer. Ich war stehengeblieben statt weiterzugehen. Die Gewohnheiten der Seßhaften sind dabei auch meine Gewohnheiten geworden, und von der Neugier des horizontsüchtigen Wanderers ist nur der Traum übriggeblieben. Ich war zuletzt wohl zu wenig zu Fuß unterwegs gewesen.

Ich bin noch kein alter Mann, aber seit vier Jahren habe ich keine richtige Expedition mehr gewagt. Die Zeit ist für mich ohne Jahreszeiten, ohne Sonnenaufgänge vergangen, ohne Hitze und Kälte. Der Plenarsaal in Straßburg hat keine Fenster, und die Kuppel ist auch mittags, während der Abstimmungsvorgänge, hell erleuchtet. Mein Büro ist vollklimatisiert. Wie Sonnenuntergänge riechen habe ich vergessen.

Unsere Kinder wachsen heran, und wir leisten uns ein oder zwei Reisen im Jahr, aber mit dem, was ich früher gewagt habe, haben unsere Familienausflüge wenig zu tun. Gewiß, ich war in den vergangenen fünf Jahren sehr viel unterwegs, mehr denn je: im Zug, im Auto, im Flugzeug. Die meiste Zeit aber habe ich in künstlich beleuchteten Räumen verbracht. Der Hunger nach Weite, Sonnenlicht und dem Wind im Gesicht ist im Herbst 2003 somit größer als die Lust, als Parlamentarier alt zu werden.

Ich weiß nicht mehr, wann ich die Idee zum ersten Mal für mich formuliert habe, aber ich weiß noch, wann und wem ich zum ersten Mal von ihr erzählt habe. Das heißt, wann sie mich gepackt hat und seit wann sie zu meinem Leben gehört: Seit bald fünfundzwanzig Jahren will ich die Gobi durchqueren. Die Frage ist: kann ich das noch?

»Simon«, sage ich zu meinem Sohn, der ein begeisterter Reiter ist, während wir zu unserem Schloß fahren, wo wir, seit sich die Kinder erinnern können, den Sommer verbringen.

»Simon«, sage ich, »wir könnten eine Expedition zusammen machen.«

»Wohin?« fragt der Junge, der für Kamele schwärmt und zu gerne mal auf einem reiten würde.

»In die Wüste«, sage ich und tue so beiläufig, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt.

»In welche Wüste?« fragt Simon, und seine Stimme verrät, daß er meinem Vorschlag nicht recht traut. Denn mit Tieren durch die Wüste zu ziehen, als wäre er selbst ein Tier, gehört seit Jahren zu seinen innigsten Wünschen.

»In die Ténéré«, sage ich, »du wolltest doch schon immer von Agadez nach Bilma.«

»Wie«, sagt der Junge, jetzt ganz Aufregung, »mit einer Salzkarawane nach Bilma?«

»Ja«, sage ich, »und du kannst mitkommen.«

»Ob Mama das erlaubt?« zweifelt Simon und macht mir damit klar, daß er mein Angebot ernst nimmt.

»Und wie kommst du darauf?« fragt er weiter.

»Bei einer dieser alternativen Messen, die wir Politiker manchmal besuchen – es ging dabei um nachhaltigen Tourismus weltweit –, habe ich einen Reiseveranstalter getroffen, der sich gut in der Sahara auskennt. Er wirkt handfest, und ich glaube ihm, wenn er sagt, er kann das organisieren«, sage ich.

»Und ich könnte mit? Obwohl ich erst dreizehn bin?«, fragt Simon.

»Erinnere dich an den Videofilm, den wir zusammen gesehen haben, von dem Tuareg-Jungen, der mit einer Salzkarawane durch die Ténéré gezogen ist. Bis nach Bilma. Der war auch erst dreizehn.«

»Ja, ich erinnere mich«, sagt Simon, »wenn mich die Mama nur läßt.«

»Der Veranstalter hatte zuerst auch Bedenken. Das sei nichts für einen Dreizehnjährigen, hat er gemeint, zu gefährlich und auch zu hart. Die Karawane bleibt nie stehen, die Kamele gehen schnell, und das zehn Stunden an einem Stück.«

»Ich weiß«, unterbricht mich Simon, »ich sehe da kein Problem, ich würde fast immer reiten. Das ist nicht so anstrengend, und mit der Hitze komme ich schon zurecht.«

»Ich würde mehr laufen als reiten«, sage ich.

»Das Problem ist Mama, sie hält nicht viel von solchen Ideen. Und ihr Vertrauen in deine Reitkunst kennst du. Und ich muß ja noch zur Schule.«

»Das mit Mamas Bedenken ist ganz natürlich. Du bist wirklich noch sehr jung für eine so schwierige Reise.«

»Siehst du, zuerst machst du mich neugierig, und dann ist wieder alles nichts. Wie immer, wenn wir über gemeinsame Expeditionspläne reden«, sagt der Junge enttäuscht.

»Nein, nein«, sage ich, »ich möchte den Trip unbedingt machen, und zwar mit dir. Ich habe Vertrauen, was dich angeht. Ich weiß, wie gut du reiten und mit Tieren umgehen kannst.«

»Müßten wir dabei alles selber machen?« fragt Simon, der mehr und mehr Begeisterung für die ausgefallene Idee zeigt.

»Nein, es kämen Kameltreiber mit«, sage ich, »Männer, die die Tiere beladen und führen, die auch für die Lagerplätze verantwortlich sind.«

»Schade«, sagt Simon, den ein Unterwegssein mit Kamelen ohne fremde Hilfe mehr interessiert als alles andere auf der Welt.

Was ich gut nachempfinden kann. Auch mir ist es immer um Eigenverantwortung bei meinen Touren gegangen. Schon nach dem Alleingang am Mount Everest träumte ich von einem großen Wüstentrip in Eigenregie. Ich wollte damals in die Gobi. Weil aber sowohl China als auch die Mongolei politisch sehr isoliert waren, schob ich die Reise auf. Dann kam der Marsch zum Südpol, und ich vergaß meinen Gobi-Plan. Erst seit ich mehr sitze als gehe, hat sich die alte Idee wieder bemerkbar gemacht, und ich werde sie nicht wieder los. Sie hat sich in meinen Tagträumen derartig festgesetzt, daß ich weiß, ich muß sie in die Tat umsetzen. Oder ich werde sie nie wieder los.

Unmittelbar nach meiner Zeit als Abgeordneter ist für mich dazu die letzte Gelegenheit. Das weiß ich. Und der Trip mit Simon wäre die beste Vorbereitung darauf. Also zuerst die Ténéré, dann allein durch die Gobi. Simon ist fasziniert. Sollen andere meine Pläne als »Unsinn« abtun und Kindern das Durchhaltevermögen für die Sahara absprechen, uns beiden ist klar, daß unsere Wüstentouren Wirklichkeit werden.

Dabei ist Simon dreizehn, und ich bin bald sechzig. Und wenn schon! Wir sind jetzt beide guter Dinge, es ist ein schöner Herbsttag, und wir haben ein gemeinsames Ziel. Außerdem würde ich bald wieder frei sein, frei für die Verwirklichung meiner letzten großen Tagträume.

In meinen frühen Jahren haben mich Wüsten nicht sonderlich interessiert. Vielleicht, weil ich immerzu Widerstände suchte: Felswände, Gletscherspalten, Gipfel und Grate. Als wären Touren in der Horizontalen ohne Herausforderung! Was hätte da schon passieren sollen?

Heute erscheinen mir Wüsten als ideale Erfahrungsräume. Wie Fenster in die entfernteste Zukunft. Mit Blick auf die Wüsten in mir. Vielleicht hat es mit dem Altern zu tun, aber am Rande meiner inneren Wüste wächst schon die Vorahnung einer Welt, die nicht mehr von Menschen bewohnt ist. Dazu kommt die Angst vor innerer Verödung. Die Wüste als Vorgeschmack der Auflösung. Als Durchgangsphase in die Heimat des Nichts. Natürlich geht es mir heute auch darum, all den Verpflichtungen zu entkommen, die zu einem Parlamentarierdasein gehören: immer vor Ort und präsent zu sein, immer erreichbar, auf alle Fragen eine Antwort parat zu haben und immerzu als politische Person kenntlich zu sein. In der Wüste sind wir da und völlig überflüssig zugleich. Die vielen anderen, die gerade noch eine Last in unserem Leben waren, sind weit weg und ihrerseits von uns befreit.

In einem solchen Zustand sind wir letztlich von uns selbst befreit. Denn, wo niemand mich sucht, braucht, ansieht, keine Spiegel vorhanden sind, in denen ich mich selbst wiedererkennen könnte, fehle zuletzt sogar ich mir selbst nicht mehr. Simon sind diese Art Bilder fremd, ihm geht es beim Gedanken an die Wüste um das Unterwegssein mit Tieren, das Bändigen von Kamelen und den schier endlosen Ritt über Sanddünen.

»Was muß ich zur Vorbereitung tun«, fragt Simon ein paar Wochen später, nachdem ich den Sahara-Trip gebucht habe. Seine Mutter hatte zuletzt nichts dagegen einzuwenden gehabt. Obwohl sie es ungern sieht, daß wir in den Weihnachtsferien getrennt verreisen, sie mit den Mädchen nach Indonesien, Simon und ich nach Afrika.

»Du mußt viel laufen«, rate ich ihm, »und morgens kalt duschen. Damit du abgehärtet bist.«

»Wie alt warst du, als du zum ersten Mal auf Expedition gegangen bist?« fragt der Junge weiter.

»Das ist sehr lange her. Ich war fünfundzwanzig, und wir fuhren in die Anden nach Südamerika. Damals bin ich zum ersten Mal mit einem Flugzeug geflogen.«

»Schade«, sagt Simon, »daß ich nicht früher schon mitkonnte.«

»Du warst bis jetzt noch zu klein, und auf große Berge oder ins Eis würde ich dich auch heute noch nicht mitnehmen. Es ist immerzu kalt dort und viel zu gefährlich.«

»Aber in die Gobi würde ich gerne mitkommen. Du willst doch im Sommer in die Gobi.«

»Ja«, sage ich, »im Mai.«

»Mit Kamelen?«

»Ja, auch mit Kamelen, wenn ich welche ausleihen kann.«

»Kamele sind schnell, ausdauernd, richtige Wunder in der Wüste«, weiß Simon.

»Aber schwierig zu handhaben«, sage ich.

Simon ist voller Erwartung. Er lernt brav und trainiert fleißig. Seine Zuversicht wächst. Vier Wochen vor Weihnachten fragt er mich, wann ich mit dem Training beginne, wie ich mich auf unsere Wüstenexpedition vorbereite.

»Für mich ist die Ténéré eine Art Vorbereitung«, sage ich.

»Worauf?« fragt der Junge.

»Auf die Gobi«, sage ich. »Es gibt so viele Tricks beim Unterwegssein. Du wirst sie lernen. Ich habe immer noch eine gute Grundkondition, und wenn ich die Ténéré schaffe, ist das mein Training für die Gobi.«

»Und wenn du es nicht schaffst?« fragt Simon.

»Ich werde es schaffen, so wie du auch. Ich bin zwar ein ängstlicher Reiter, aber ich kann immer noch zehn Stunden am Stück gehen.«

Wir träumen jetzt beide von unserer ersten gemeinsamen Expedition. Simon von Kamelen und ich von ein paar Wochen Ferien in Afrika. Ich träume nicht mehr von Stürmen und hohen Bergen wie sonst so oft, sondern bin im Traum schon in der Wüste. Wenn ich mich trotzdem einmal in ein Hochlager hineinversetzt fühle, ist es sonnig dort und warm.

Simon stellt sich vor, wir sollten die Kamelkarawane selbst führen, also ohne Helfer reisen. Alles selber machen. Wie ich es bei den Himalaja-Expeditionen mit meinen besten Partnern und in Grönland mit seinem Onkel Hubert gemacht habe. Ich weiß aber, daß uns dazu einiges an Erfahrung fehlt. Und Simon kann von den Kamelführern lernen. Auch geht es nicht gegen meinen Stolz, mich Tuaregs anzuvertrauen. Ich habe bis auf die Gobi fast all meine Träume realisiert, die meisten in Eigenregie. Ich habe mit Sechzig auch kein Problem damit, mir helfen zu lassen. Anders Simon. Ihm steht dies alles noch bevor. Ich kann nicht behaupten, daß es Demut gewesen wäre, was mich in meinen besten Jahren ausgezeichnet hat. Jetzt allerdings ist mir das Reisen mit Einheimischen lieber als der Alleingang, das Mitgenommenwerden angenehmer als der Grenzgang.

Die allermeisten der als wild geltenden Winkel dieser Erde sind inzwischen erschlossen. Dem Tourismus zugänglich gemacht worden sind aber nur die Orte, nicht deren Geheimnisse. Ja, wir können überall sein, das heißt aber nicht, daß wir all die Infrastrukturen, die für Freizeitkonsumenten geschaffen werden, auch nutzen müssen. Das sage ich nicht eifernd, sondern eher erstaunt angesichts der Möglichkeit, heute noch zu reisen wie vor Jahrhunderten.

Beide Wüsten, Ténéré und Gobi, sind für mich voller Rätsel. Wie heilige Orte, die sich immer wieder neu aufladen. Wenigstens so lange, wie diese Wüsten leer bleiben.

Ich kann es selbst kaum fassen, aber ich stehe vor zwei Reisen, die vor 30, 100 oder 200 Jahren nicht wesentlich anders hätten vonstatten gehen können, denn die Wunder in diesen Wüsten sind dieselben geblieben. Es gilt nur aufzubrechen, die festen Termine gegen Ungewißheit einzutauschen und sich auf den Weg zu machen. Lebenskunst ist schließlich der Versuch, sich das Leben selbst anzueignen. Ich tue es wie immer zu Fuß. Beim Fahren oder Fliegen ist das Land draußen oder unter uns wie auf einer Postkarte: klein und stumm. Kein Ton, kein Geruch, nur Bild. Beim Gehen ist alles weit, das Land wird sinnlich, es riecht und birgt immerzu Überraschungen. Auch Sorgen, ja sogar Schrecken. Unermeßlich ist dabei nicht nur die Weite draußen, sondern mehr noch die Leere in uns.

Die Welt ist nirgends stumm, wenn wir in sie hineingehen, und der Instinkt sagt uns, was all die Geräusche und Gerüche zu bedeuten haben, die in der Luft liegen. Auch der Himmel darüber wird lebendig, wenn wir zwischen ihm und dem Land dahingehen: die Wolken, ein Tier, der Abend, Nacht, dann wieder Hitze, Hunger, ein Vogelschwarm, die Begegnung mit Menschen – all das wird gespeichert und einem Erfahrungsschatz zugeordnet, der uns Menschen seit Urzeiten gehört. Die Bilder vom Flugzeug aus hingegen jagen in der Geschwindigkeit eines Videoclips vorbei und sind gleich wieder vergessen. Wie Gedanken im Halbschlaf.

»Was tust du, wenn du in der Gobi allein nicht mehr weiterkommst?« fragt mich Simon einmal.

»Ich kann gut mit Einheimischen umgehen, und ich mag es, ab und zu allein zu sein. Auch zu zweit wird man müde. Außerdem kenne ich ein paar Tricks. Trotzdem, lieber wäre ich zu zweit unterwegs.«

»Warum?«

»Zu zweit kann man alles teilen: Angst, Einsamkeit, Erschöpfung. Vielleicht bin ich ja nicht mehr so zäh, wie ich denke.«

»Aber du nimmst mich trotzdem nicht mit.«

»Es geht nicht. Wegen der Schule und der Gefahren. Du bist noch zu jung dafür – das mußt du verstehen.«

Simon ist ein Kind, aber ganz sachlich, wenn es um die Vorstellung von unserem gemeinsamen Trip geht. Er träumt dabei nie von der Wüste als einer versunkenen Welt. Er weiß, daß das Überleben in der Sahara von den Einheimischen und ihren Tieren abhängt. Nur deshalb bewundert er sie, die Menschen und die Tiere gleichermaßen. Wohl ahnend, daß Weite und Dünung der Wüste nichts beschönigen, sondern die Schwächen und Gebrechen von uns Menschen offenlegen. Er übt sich also in Disziplin. Deshalb auch der Wunsch, Kamele und Pferde zu beherrschen? Vielleicht.

Die Wüste besteht aus erodiertem Gestein: Gebirge, die in Jahrmillionen zu Steinscherben und Sand zerbröselt sind. In ihrer stofflichen Substanz ist die Wüste ein zerfallendes Gebirge und erhaben wie dieses. Auch sauber, wie die Berge reinigt auch sie den Geist des Menschen, denn ihre Leere macht demütig und läßt uns immerzu staunen. Über die Leere in uns selbst? Nicht nur Religionsstifter – Moses, Christus und Mohammed – haben ihre Inspiration aus der Wüste mitgebracht, viele sind zum Nachdenken in die Wüste gegangen. Es gibt keinerlei Ablenkung dort, weit und breit bietet sich immer dasselbe Bild. Man hört oft nichts als den Wind zwischen den Sandkörnern. Das ist Stille. Und doch atmet diese Weite, sie spricht, sie strahlt. Eine Ahnung von Unendlichkeit und Ewigkeit trifft hier auf unsere eigene Begrenztheit und Verletzlichkeit. In der Abwesenheit von Dingen und Reizen schreckt der Mensch zuerst vor sich selbst zurück. Dann vor dem völligen Nichts. In dieser Spannung entdeckt er die Wüste in sich. Mir ist dies klar geworden, als ich 1998 ein Stück weit in die Gobi vorgedrungen bin. Mit ein paar Freunden. Damals habe ich den Plan und die Logistik für eine Gobi-Expedition in mein Tagebuch geschrieben. Als Gedächtnisstütze für den etwaigen Aufbruch.

Simon denkt über all das nicht nach. Er ist dreizehn. Er schläft gut, lang und tief. Wie alle gesunden Jungen. Er träumt von Afrika und den goldenen Dünen der Sahara. Von Kamelen und den Tuareg. Jede Nacht geht er jetzt mit Kamelen durch die Wüste. Beim Frühstück erzählt er begeistert von seinen Träumen.

In diesen Träumen hört er den Wind und den weichen Hufschlag der Kamele im Sand. Auch ihr Schreien, wenn sie beladen werden, und die Rufe des Karawanenführers. Er liest die Bücher von Heinrich Barth und übt das Knoten selbstgedrehter Seile. Noch auf dem Schulweg riecht er die Sandkörner der Sahara.

Das leere Nichts

Hinter den Stadtmauern von Agadez beginnt die Wüste. Nicht, daß Staub, Leere und Trostlosigkeit zunehmen würden, im Gegenteil, Agadez mit seinen Lehmhütten, dem Plastikmüll auf den Straßen und einer Mischung aus Gestank und Stickigkeit ist jenes Kaff in der Wüste, das jeder Reisende schnell hinter sich lassen möchte, bevor ihn Erstickungsanfälle, Tropenfieber oder Durchfall zwingen zu bleiben. Nur die Moschee mit ihrem Turm aus ockerfarbenem Lehm, der über die flachen Mauern ragt, erinnert hier an bessere Zeiten. Der Niger hat all seinen Reichtum, sein Entwicklungspotential, seinen Reiz verloren. Geblieben sind Armut, Hoffnungslosigkeit und Ödnis. Die Wüste also als letzte Hoffnung. Ob wirklich Trost dort zu finden ist?

Die Ziegen, die am Stadtrand auf einem Müllhaufen stehen, fressen Plastik und Papier. In mir hinterlassen sie Ekel, einen Anflug von Weltuntergangsstimmung. Während wir in unseren beiden beigefarbenen Geländewagen vorbeifahren, ist auch Simon angeekelt. Enttäuscht wendet er sich ab. Er will keine müllfressenden Ziegen sehen, sondern sauberen Sand, Weite, Kamelkarawanen.

Seinetwegen habe ich diese Reise geplant, angetreten, und seinetwegen hoffe ich, daß es gelingt, uns jener Salzkarawane anzuschließen, die in Abre du Ténéré auf uns warten soll. Mit ihr wollen wir 400 Kilometer weit nach Bilma ziehen. Mitten durch das Gebiet, wo die Sahara ihre größte Leere aufweist, mitten durch das Nichts.

Leere Winkel sind rar geworden auf der Erde. Auch in der Sahara. Denn Menschenferne gehört inzwischen ebenso zum Angebot einer Reisebranche, die das schnelle Abenteuer verkauft, wie der Kick, ein Kamel zu reiten. Grenzerfahrungen aus dem Katalog sind überall buchbar geworden. Simon allerdings will nicht mit dem Geländewagen und Survival-Kit zurechtkommen, sondern mit den Tuareg, den Kamelen, mit sich. Sein Traum ist es, selbständig in die Wüste zu gehen, überleben zu lernen. Mehr noch, mit Tieren in der Wüste eine Überlebenseinheit zu bilden. Dafür braucht es weder Computer, Solardusche noch Zyklonvorfilter, sondern nur den Instinkt der Nomaden.

Der erfahrene Reiseveranstalter TRH (Trekkingtours Rudolf Hoffmann) aus Hamburg hat mir im Vorfeld geholfen, die Reise vorzubereiten. Er hat sich bemüht, genau jene Voraussetzungen zu schaffen, die ich brauche, um meinem Sohn Simon seine Traumtour zu ermöglichen. Simon liebt Tiere: Wasserbüffel, Elefanten, Pferde. Am meisten begeistert er sich für Kamele. Seit Jahren schon. So wie ich mich mit dreizehn für das Felsklettern begeistert habe. Er weiß alles über Trampeltiere, Kameloiden und Dromedare, vor allem die Meharis, in denen er die Krone der Schöpfung zu erkennen glaubt, haben es ihm angetan. Kann das einhöckrige Kamel doch tagelang ohne jede Nahrung, wochenlang ohne Wasser und ein Leben lang ohne Stall auskommen. Es kann den Hämoglobingehalt im Blut und die Körpertemperatur je nach Hitze und Flüssigkeitsverlust heben oder senken, monatelang marschieren, nahezu alles an Unannehmlichkeiten – Hitze, Kälte, Sandstürme, Wassermangel, Anstrengung – ertragen, bis an den Rand der absoluten Erschöpfung. Erst wenn ein Kamel voll verausgabt ist, legt es sich hin – und stirbt. Hunderte von Kamelkadavern sollen wir auf unserer Strecke von Agadez nach Bilma am Wege liegen sehen. Als Wegweiser und Mahnung zugleich. Vorsicht, diese Wüste ist gefährlich!

Bald nach Agadez stoßen wir auf die erste Karawane! Schwer beladen ziehen die Kamele nach Westen. Zwischen Wüstengras und Tamarisken bewegen sich 400 Tiere. Scheinbar endlos der Zug. Eine ununterbrochene Kette aus Dromedaren und Menschen. Sonst nur Sand und Staub. Simon ist außer sich vor Begeisterung.

Er läuft neben der Karawane her, findet Anschluß, dann den richtigen Rhythmus. Er ist schon Teil des Zuges, verschwindet im Staub. Als wolle er gleich mitgehen. Aber die Männer dirigieren ihre Kamele in die entgegengesetzte Richtung, und wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf uns wartet weiter im Osten eine andere Karawane, am letzten Brunnen vor der Wüste in der Wüste.

Anderntags schon finden wir das Lager unserer Männer. Es sind sieben, und sie lagern unweit von Arbre du Ténéré, wo einst ein letzter Baumstrunk gestanden hat. 2000 Jahre alt soll er gewesen sein. Ein letztes Lebenszeichen vor der Leere der Sandwüste. Jetzt steht ein »Kunstwerk« aus Plastik und Metall an seiner Stelle. Japaner sollen es errichtet haben. Als müßten die Menschen aus der Zivilisation ihr Unverständnis auch dort zum Ausdruck bringen, wo es nur zu staunen gilt. Geschmacklos ist dieser Kunstbaum und deplaciert! Mir jedenfalls ist er kein Trost vor der großen Leere dahinter! Vielleicht sind die Nomaden Pragmatiker, denke ich. Dem Sublimen gegenüber einfach still, fraglos, untätig. Und ihrem Selbstverständnis bin ich näher als dem der Seßhaften, die mit ihrem Eroberungsdrang die Welt weiter zerstören.

Am Brunnen werden ein paar Kamele getränkt, und einer der Tuareg bietet uns ein Stück Lammfleisch an. Ich nehme es an, halte es mit der bloßen Hand und beiße davon ab. Es schmeckt köstlich. Endlich bin ich wieder auf Expedition. Erstmals mit meinem Sohn, der mir seine Traumwelt zeigen will.

Simon hat inzwischen »unsere« Kamele entdeckt und läuft hin. Sie stehen in einem weiten Tal, verstreut auf einer Fläche von einem Quadratkilometer.

Wir treiben die an den Vorderfüßen gefesselten Tiere zusammen. Sie werden beladen – mit Heuballen aus Alamos, Wassercontainern, Proviantkisten, Holz –, und der Marsch kann beginnen. Simon und ich bekommen je ein Reitkamel zugeordnet: seines heißt »Ökelebu«, das von mir »Amusha«.

Zu meinem Glück bleibt die Karawane nach drei Marschstunden stehen. Ich bin müde und geschunden vom Reiten. Obwohl ich nur eine Stunde lang im Sattel geblieben bin. »Das kann eine Qual werden«, denke ich, denn anderntags soll die Wüstenreise erst richtig beginnen. Mit einem 10-Stunden-Marsch und ohne Rast.

Simon, der die ganze Zeit über im Sattel geblieben ist, zeigt keinerlei Ermüdungserscheinungen. Er sattelt die Kamele ab, legt ihnen die Fußfesseln an, beobachtet die Treiber beim Bau ihres Lagers, das sie im Windschatten der Heuballen und Wassercontainer errichten. Auch nach dem Essen noch, das unser Tuareg-Koch auf einem kleinen Holzfeuer bereitet hat, schlendert Simon zwischen den Kamelen umher, die in Grüppchen von je fünf Tieren sternförmig um ein Häufchen Heu gelagert sind.

Alles scheint hier seine Ordnung zu haben: die Reihung der Tiere, die Verteilung der Lasten, der Sternenhimmel, der viel heller als bei uns in Mitteleuropa strahlt. Am Morgen, nach einer Nacht im Zelt, nehme ich behutsam Simons Hand. Ich halte sie fest, bis er aufwacht. Er dreht sich zu mir, nickt und richtet sich auf. Dann nehmen wir unsere Kleider und ziehen sie, auf dem Schlafsack sitzend, an. Nach einem bescheidenen Frühstück beginnt unser Tag in einer genau vorgegebenen Ordnung. Als ob das Leben nur so sein könne, weil immer alles so gewesen sei. Seit tausend und mehr Jahren. Wer wie welches Kamel belädt, ist Teil eines Rituals, das alle Tage wiederholt und ohne Fragen eingehalten wird. Auch die Reihenfolge der Essensausgabe ist festgelegt. Ein für allemal.

Als der Karawanenführer mit dem Leitkamel, das er an einer langen Leine führt, losgeht, ist das Zeichen zum Aufbruch gegeben. Wenige Minuten später sind wir unterwegs. Die Tiere sind in drei Gruppen aneinandergebunden, laufen etwas versetzt und immer gleichmäßig schnell. Ein Anhalten gibt es nicht. Wenn Simon oder ich vom Kamel absteigen, um zu Fuß weiterzugehen, gilt es, die Karawane im Laufschritt einzuholen, um mit ihr weiter Schritt zu halten. Wir blieben sonst immer weiter zurück und gingen zuletzt wohl verloren.

So langsam der Rhythmus der Kamelkarawane aus der Ferne auch scheinen mag, das Mitkommen ist anstrengend. Simon als guter Reiter hat weniger Probleme als ich. Er kann auch acht volle Stunden lang im Sattel bleiben. Er hat keine Angst, aus dem Sattel zu fallen oder sein Kamel aufschließen zu lassen, wenn es zurückfällt. Ich hingegen, der ich zwischen Laufen und Reiten wechsle, habe manchmal Mühe, die Karawane wieder einzuholen. Aber ich lerne schnell mich anzupassen. Nach wenigen Tagen ist der Marsch durch die Ténéré eine Art Gewohnheit auch für mich, wie eine Meditationsübung.

Am dritten Abend, am Lagerplatz, verschwindet Simon stillschweigend. Er liegt schon vor dem Abendessen im Zelt. Ist er krank? Ich folge ihm, lege meinen Arm um seine Schultern und merke, daß er Fieber hat. Was tun, denke ich und sage: »Es kann jeden erwischen.«

»Tut mir leid«, sagt Simon. Als ob es seine Schuld wäre.

Simon ist ernstlich krank. Verdorbener Magen? Vielleicht war das Teewasser nicht abgekocht oder der Salat nicht gewaschen. Jedenfalls hängt Simon zwei Tage lang apathisch im Sattel. Er ißt kaum noch und ist geschwächt. Er klagt über Appetitlosigkeit, Durchfall und Brechreiz. Aber er gibt nicht auf!

In Fachi, einer kleinen Oase auf halbem Weg nach Bilma, erholt sich Simon wieder. Die Salinen dort sind leer, das Dorf öde. Die dunkelhäutigen Menschen vom Stamm der Tubu und Hausa erscheinen mir kraftlos. Als wären sie ohne Perspektive, ohne jede Hoffnung. Ganz anders Simon, der seine Lebenslust wiedergefunden hat. Die zweite Hälfte der Laufstrecke, 200 Kilometer ohne Baum oder Strauch, kann er als den »Marsch durch seine Traumwelt« genießen.

Hinter den Felsen von Fachi liegt die Wüste höher. Es geht steil bergauf, und der Weg ist zuerst steinig. Wir sind froh, daß wir weiterziehen können. Der Sandsturm, der zwei Tage lang an unseren Kleidern gezerrt, uns und den Kamelen Mund, Nasen und Augen ausgetrocknet hat, ist abgeklungen. Auf der ersten Anhöhe schaue ich nach Osten. Kamelmist weist uns den Weg. Goldfarben der Sand, der grobkörnig unter den Schuhsohlen liegt. Es knistert, wenn ich darüber laufe. Hinter uns bleibt nur eine dünne Spur sichtbar, die sich über dem letzten Rücken verliert. Weit links und rechts vor uns scheint die Wüste sich in ein Nichts aufzulösen. Unabschätzbar weit vorne kippt sie im bläßlichen Blau des Firmaments weg. Als zögen wir über einen Wüstenplaneten, ist alles andere ausgeblendet. Die Karawane zieht durch eine erhabene Welt, die von nichts gestört wird. Keine unnatürlichen Töne, kein Schmutz, die Luft frisch. Wie eine Anregung, tief und gleichmäßig zu atmen.

Ja, genau hier, im Erg von Bilma, auf dem Weg zu den jahrtausendealten Salzsalinen, liegen die Schätze Afrikas. Wenn der Niedergang in den Flußtälern, Städten und Oasen dieses Kontinents auch nicht aufzuhalten ist, im weiten Nichts der Wüste liegt ein ungeheueres Potential. Hier wird die Nichtigkeit der Menschen erfahrbar, alles Fragen hat ein Ende. Weil Menschen mit ihren Karawanen immerzu Wege auftun, die im Gehen verschwinden, wie sie im Gehen entstehen. Am Abend, wenn das Licht rötlich und mein Schatten länger und länger wird, freue ich mich auf das Lager, den Tee und die Sterne. Ebenso wie mein Sohn und unsere Begleiter, bin ich völlig eingebettet in einer Welt, die nicht für uns Menschen gemacht ist.

Die Tage vergehen alle im gleichen Rhythmus. Aufbruch kurz nach Sonnenaufgang. Zehn Stunden lang zieht die Karawane zwischen Dünenkämmen über die Hochfläche. In einer unübersichtlichen Schlangenlinie. Knapp nach Sonnenuntergang macht sie halt. Eine halbe Stunde später steht das Lager. Nachtmahl unterm Sternenhimmel. Kann es ein intensiveres Dasein geben? Wohl kaum, und wenn es ein Paradies gibt, liegt es gewiß nicht in den großen Metropolen der Welt. Nicht dort, wo sich Millionen von Menschen in Lärm, Aggression und Hektik geltungssüchtig drängen, sondern in jener Weite und Stille, die der Mensch seit Jahrhunderttausenden als Anfang und Ende zugleich fürchtet. Wie lange brauchte es, bis der Mensch diese Räume als Lebensraum verlor?

Während ich daliege und in den nahen Sternenhimmel schaue, rechne ich nach. Unser Tagespensum sind 50 Kilometer, überschlage ich. Wie viele Wochen würde ich wohl brauchen für die Durchquerung der gesamten Gobi? Für mich ist die Ténéré-Durchquerung ja nur ein Test. Für die 2000 Kilometer Steinscherbenwüste in Zentralasien. Also Prüfung und Training zugleich: für den großen Wüstentrip meines Lebens. In Zahlen aber, in Kilometern und Tagesetappen ist den Dimensionen der Gobi jedoch nicht beizukommen. Die beiden Wüsten sind auch nicht miteinander vergleichbar. Nichts stimmt zusammen: die Farbe nicht, der Boden, auch der Himmel nicht. Die Gehgeschwindigkeit in der Sandwüste ist eine andere als die in einer Steinscherbenwüste, Trampeltiere sind nicht Dromedare.

Folglich sind all meine Berechnungen müßig. Nur vor Ort kann ich Tagesziele festlegen, Pferde mieten, Rasttage einlegen, falls das Wasser reicht und ein entsprechender Spielraum bleibt. Auch darf ich zuletzt nicht in den Gobi-Sommer kommen. In der Natur sind alle Pläne nur Behelf, Makulatur, wenn Unvorhergesehenes geschieht. Wenn ich nicht fähig bin, Tag für Tag neu zu entscheiden, werde ich scheitern, vielleicht sogar umkommen. Wie und wie weit ich kommen kann, hängt vor allem von meiner Fähigkeit ab, mich der Wüste anzupassen.

Es ist Abend, als wir in Bilma einreiten. Wir und die Kamele sind durstig. Die Tiere werden jedoch heute noch nicht getränkt. Sie könnten zu rasch abkühlen. Erst am nächsten Mittag, bei hohem Sonnenstand, wäre es gut, sie am Brunnen im Bilma zum Wasser zu lassen – zehn Tage nach unserem Aufbruch in Arbre du Ténéré.

Abschied! Simon, den die Kameltreiber besonders ins Herz geschlossen haben, will nicht weg. Die Rückreise im Geländefahrzeug, im Norden der Wüste und über die Air-Berge, erscheint ihm banal. In wenigen Tagen muß er wieder zur Schule. Aber schon, als wir in den Landcruiser steigen, ist die lagernde Karawane nicht mehr die unsere. Obwohl sie uns solange Geborgenheit gegeben hat, unterwegs Beistand und bei Sturm Schutz war. Sogar während der Nacht waren uns die Tiere eine Beruhigung. Zehn Tage lang gehörten wir zusammen. Die Karawane wird auch ohne uns aufbrechen, wieder eintauchen in eine Weite, die nicht auszumessen ist. Vor ihr liegt das endlose, das geheimnisvolle, das leere Nichts, alle Tage neu. Vor uns die Rückkehr in die Zivilisation.

Weggehen

Wie oft bin ich schon von zu Hause aufgebrochen? Verloren und ängstlich, jedoch ohne je meine Angst zu zeigen! Ich habe die Zurückbleibenden getröstet, als Verlorenster von allen, und versprochen, in ein paar Monaten zurück zu sein.

Eben noch bin ich fünfzig gewesen und hatte Pläne für die fünfzig Jahre danach, jetzt bin ich sechzig und weiß, daß vieles von dem, was ich gemacht habe, mir nicht länger möglich ist. Es ist auch lächerlich, immer wieder bis zu den Rändern der Erde aufzubrechen. In meinem Alter! Wie großartig, wie tapfer, finden die einen: wie obsessiv, die anderen. Mich aber treibt die Neugierde fort, und so suche ich weiter nach Erfahrungsmöglichkeiten, wie lächerlich ich mich damit in den Augen der Welt auch mache.

Worum es mir geht, ist nicht die Wüste. Es gibt keine Notwendigkeit, sie zu durchqueren. Auch ich stehe ratlos vor ihr. Mit gemischten Gefühlen, mit meinen Ängsten und Zweifeln vor dem Aufbruch. Worum es mir geht, ist die Frage nach der Natur des Menschen und meine Vorstellung von mir selber. Und wichtig war mir immer auch mein eigener Stil beim Unterwegssein. Von Anfang an. Als Felskletterer, Höhenbergsteiger und Polwanderer. Auch als ich den Plan zu dieser letzten Wüstenreise faßte. Nicht mit Abgasqualm und Motorenlärm will ich unterwegs sein, sondern zu Fuß. Auf den eigenen Beinen, heißt meine Prämisse.

Ganz aus eigener Kraft will ich unterwegs sein und nur zufällige Hilfen vor Ort nutzen. Ohne Management im Hintergrund, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Infrastruktur auch. Die Epoche der Nansens, Hedins, Amundsens, Scotts, Shackletons war großartig, aber diese »heroische Zeit«, die Zeit der Helden, die im Namen einer Nation ihr Leben wagten, ist endgültig vorbei. Damals ist es um das unerbittliche »Daß« gegangen, nicht um die nuancierte Frage des »Wie«. Genau dieses »Wie« aber ist es, was mich bewegt. Unsere Epoche fragt nach dem Stil, und wir werden ausschließlich danach beurteilt werden, wie wir unsere Sache gemacht haben. Ist die Zeit, die wir zum Leben haben, doch zu kurz, um sie mit heroischen Idealen zu füllen. Um einer Eroberung willen setze ich vielleicht Mittel ein, aber nicht das Leben.

Nur das Knirschen der Steinscherben unter den Schuhsohlen wird zu hören sein, denke ich, während ich plane. Sonst nichts. So will ich das! Seit es Geländewagen und die Unterstützung aus der Luft durch Hubschrauber gibt, ist jede Gobi-Durchquerung machbar und lächerlich, wenn ich mich dabei nicht einschränke. Gerade weil die Technik heute im Übermaß zur Verfügung steht, will ich auf sie verzichten, freiwillig. Darin und nur darin besteht meine Revolutionierung des Abenteuerbegriffs, geht es doch um die Umwandlung der Wertvorstellungen beim Grenzgang.

Es stellt sich also nicht die Frage, wie es am besten gelingen kann, die Natur zu bezwingen. Ich will sie ja nicht besiegen. Die Aufgabenstellung ist eine andere geworden: Es gilt, das Abenteuer als nachhaltige Erfahrungsmöglichkeit zu retten. Dabei suche ich zugleich nach ökologisch sauberen Lösungen, deren wichtigster Bestandteil der freiwillige Verzicht auf eine umweltschädigende Technik ist. Auch auf die Ausbeutung lokaler Helfer und ihrer Kultur will ich verzichten. Und doch – auch dies ein Signum unserer Zeit – bin ich mit modernster technologischer Unterstützung unterwegs: Ein einziges Hochtechnologiegerät habe ich dabei: eine Uhr, in die ein kleines GPS-Gerät eingebaut ist. Sie funktioniert mit Hilfe von Satellitentechnologie, und ich brauche sie, um die eigene Position zu bestimmen. Tag für Tag. Ich muß überall und jederzeit wissen, wo auf der Landkarte ich mich gerade befinde.

Nicht zuletzt war es meine Biographie, die mich in die Wüste geführt hat. Zum Wesen meiner Existenz gehört es offensichtlich, immer wieder einer Obsession zu folgen und diese von Mal zu Mal zur Profession zu machen, im Fels, im Eis, im Sand. Die ausgesetzte Natur bleibt mein Beruf, wobei es mir immer auch darum geht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, daheim wie unterwegs. Phasenweise ein Leben nur nach den Vorgaben der Natur zu führen, entspricht meinem Wesen. Es ist neben der Frage des Stils eine Grundbedingung meiner Existenz. Und wenn ich zurückkehre in die Zivilisation, bin ich nicht mehr derselbe. Ich sehe mich jedoch nie als Märtyrer der wilden Natur, ich bin vielmehr ihr Zeuge. Mich interessieren jene Verhaltensmuster, die wir von Natur aus in uns tragen. Die Bedingtheit der menschlichen Freiheit, die keinerlei Grenzen anzuerkennen hat als das eigene Begrenztsein, ist mein Forschungsgebiet. Denn die Begegnung mit dem wilden Raum ist zugleich eine Begegnung mit mir als Mängelwesen. Als autonome Person, die dem eigenen individuellen Gesetz folgt, will ich mich dort erproben, wo es keine Regeln, keine Normen, keine Maßvorstellungen gibt. Nur die Natur und das menschliche Maß.

Willentlich Extremsituationen herbeizuführen, um den Regeln und der Kunst des Überlebens auf die Spur zu kommen, ist also mehr als ein Experiment. Denn es gilt nicht nur, mein Verhalten außerhalb gesellschaftlicher Normen zu testen. Es geht mir auch um den Ausbruch aus den Normen, darum, immer wieder neue Erfahrungen zu machen und dem eigenen Leben selbst eine Form zu geben. Darin besteht das eigentliche Abenteuer. Denn zu einer Zeit, in der die kleinste Lebensregung normiert ist und eines behördlichen Stempels bedarf, gibt es wenig Spielraum für einen eigenen Lebensweg. Die ganze Welt zu durchqueren, ohne dabei einem Weg zu folgen, ohne Vorgaben und ohne Genehmigung, ist einer meiner Lebensträume. Der Traum eines anarchischen Menschen von heute. Dabei bin ich Romantiker und träume noch immer vom kynischen Ideal des einfachen, natürlichen Lebens. Die existentielle Reduktion, die Zurücknahme auf das Wesentliche, gehört zwingend dazu. Ich gehe freiwillig bis zum Punkt extremem Ausgesetzt- und Verlorenseins, um das Leben hinterher als lebenswert zu empfinden. So gelingt es mir auch, wieder und wieder Lebenslust zurückzugewinnen. Nach jeder ausweglosen Situation erscheint mir das Leben als großes Geschenk. Um dieses Wiedergeborenseins willen, das unserem Leben angemessen ist, gehe ich immer wieder ans Limit. Auch wenn es, von außen betrachtet, maßlos erscheint. Immer wieder stand ich am Rande meiner Möglichkeiten: im Alter von 15 Jahren in den senkrechten Felswänden der Dolomiten; mit 25 an der Rupalwand am Nanga Parbat; mit 35 allein und ohne Sauerstoffmaske auf dem Gipfel des Mount Everest; mit 45 inmitten der Antarktis. Mein Weg zum Erkennen führt nicht durch die Schluchten der Bibliotheken, mein Weg führt mich im Alter von 60 Jahren in die Gobi.