Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

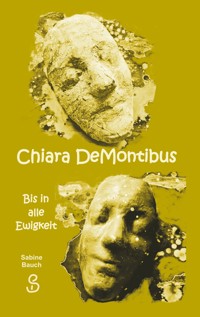

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

fiktives Tagebuch, aber die Realität stand Pate: Immer zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, würden die wenigsten als ein Talent ansehen, aber wenn es keins ist, welches habe ich dann? Nein, ich stand nie an einem Kraterrand und der Vulkan brach just in diesem Moment aus, obwohl ich schon auf einem war. Ich gewann nie im Lotto und hatte vergessen, den Schein abzugeben. Aber nur deswegen, weil ich es als völlig unsinnig erachte, überhaupt zu spielen. Ich stelle meiner lebenslänglichen Pechsträhne unermüdlich und vor allem unbegründet einen abgrundtiefen Optimismus entgegen. Doch manchmal frage ich mich schon, wann endlich der Moment kommen wird, in dem ich nicht sagen muss "anderen geht es schlechter", sondern "wau, mir geht es so was von gut".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Vorwort

Es ist nicht so, dass ich und meine Figuren leidenschaftlich Tabus brechen, wir interessieren uns nur nicht dafür.

Die Figuren entsprechen selten der Gesellschaftsnorm. Die einzige Regel, an die sie sich halten, ist: Leben und leben lassen. Errichten befriedigt sie mehr als zerstören.

Stilistisch merkt man es, weil wörtliche Reden keine neuen Absätze bekommen, sondern im Fluss bleiben wie im echten Leben und deshalb sind die Geschichten auch in der Gegenwartsform geschrieben.

Inhaltsverzeichnis

Januar

1. Lebenskrise

2. Berufswahl und schwarze Schafe

3.

4.

5.

6.

7. fünf kleine Schneemänner und Karl

8. Thai Chi 1

9. zu viel Gewicht und kleine Reitlehrer

10. Baustelle oder Kunstwerk

11.

12.

13.

14.

15.

16. Schlaflos (Gedicht)

17.

18. Werner 1

19.

20.

21. verregnete Sonntage

22.

23. Staubsauger und Rasenmäher

24.

25.

26.

27.

28. Telefonat mit der Heimat

29.

30. immer diese Rechnungen

31.

Februar

1.

2. Anfrage Cubareise

3. Ticketkauf

4.

5.

6. Reiseführer kaufen

7.

8.

9. Werner 2

10.

11.

12. Feierabendregen

13. Morgenregen

14.

15. neues Autodesign

16.

17.

18.

19. langer Arbeitstag

20.

21.

22. Autoknacker

23.

24.

25. Adieu, Graue Eminenz

26. … und jetzt ein roter Renner

27.

28. dieser Abschied ist hart

29.

März

1. neues Zimmer

2. Großputz auf 7 m

2

3. … und die WG-Genossen

4.

5. zwei Stifte und ein kleiner Stapel

6.

7.

8. ein Klumpen Salat

9,

10. eine neue Mitbewohnerin

11.

12.

13. Theo 1

14,

15. mit Klara philosophieren 1

16.

17. Theo 2

18,

19.

20.

21. Zugticket Richtung Cuba

22.

23.

24. die Lichter der Stadt

25.

26.

27.

28.

29.

30. meditativer Singsang

31.

April

1. Sinn

2.

3. Männer und Teddys

4.

5.

6. Karfreitag

7.

8. Ostersonntagsbrunch

9.

10.

11. Thai Chi 2

12.

13. … schon Frühling?

14.

15.

16. Morast des Lebens

17.

18.

19. Schmetterlinge und Drehbuchautoren

20.

21. Kinoabend: Free Jack

22.

23.

24. Spanisch lernen 1

25. die guten alten Zeiten

26.

27.

28.

29.

30. Montagmorgen

Mai

1. Kuschelmonster

2. mit Klara philosophieren 2

3.

4.

5. Marktstimmung

6. ... da torkelt einer

7.

8.

9.

10.

11.

12. Kinoabend: Young Guns

13. Rucksack packen

14.

15.

16.

17.

18. Unfall

19.

20. das Leben

21.

22. … er war ganz bleich

23. zurück im Büro

24.

25.

26.

27.

28. Spanisch lernen 2

29.

30. Typhus-Impfung

31.

Juni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. Abreise minus 2

20. Abreise minus 1

21. … und dann kam Cuba

22. Anreise

23. eine kleine verrostete Eisenbahn

24. la guerilla, el Che

25. wer die amarillos nicht kennt

26. ein kleiner Strand nur für mich

27. Wäsche waschen, Seele baumeln

28. die Seele baumelt weiter

29. Plattenbauten im Bergdorf

30. ein kleiner Teich und dreißig Cubaner

Juli

1. Cuba da, wo Hühnchen …

2. jede Straße fünf Mal rauf und runter

3. ein langer, langer Reisetag

4. Bayamo, sauberste Stadt von Welt

5. Compay Secundo ist die Nummer 12

6. oooh chica

7. Cubas bester Kellner und Komiker

8. oh, du kleines schwarzes Schwein

9. der lange Weg zurück

10. entspannter Ausklang in Havanna

11. ein kleiner Deal mit Zigarren

12. der letzte Tag, aber es ist Zeit

13.

14.

15. Cuba danach

16.

17.

18. nothing left to loose

19.

20. handlungsfähig bleiben

21.

22. mein Mund lächelt (Gedicht)

23.

24. Kündigung

25. Aufbruchstimmung

26. Erinnerungen

27. zwischenmenschliche Beziehungen

28.

29.

30.

31. Zweifel

August

1.

2. ich muss raus

3.

4.

5.

6. Gedankenfetzen

7.

8.

9. Theo 3

10. Cuba-Spätwirkung

11. Theo 4

12.

13.

14. das geht aber schnell

15.

16.

17. souverän und cool

18.

19.

20.

21. wenn nicht jetzt, wann dann?

22.

23. … und es hat gar nicht wehgetan

24.

25.

26.

27.

28. drei Tage wandern

29. zweiter Tag

30. dritter Tag

31.

September

1.

2. dein Weg (Gedicht)

3. neuer Job

4. die wahren Philosophen

5.

6.

7.

8. schottischer Morgen

9.

10.

11. wie schaffe ich das nur?

12.

13.

14.

15. Musik, Regen und viele Leute

16.

17.

18.

19. Fahrraddynamo

20.

21.

22. Stille

23.

24.

25. die Chance

26.

27. der kleine Junge

28.

29. ein kleines Fest

30. noch ein bisschen liegen bleiben

Oktober

1. ein Traum (Gedicht)

2.

3.

4. die neuen Arbeitskollegen

5. im Zug träumen

6.

7.

8.

9. Wohnungssuche

10.

11.

12. Kneipenbesuch

13. eine kurze Fortbildung

14.

15. der erste Frost und ein ratternder Zug

16.

17.

18.

19.

20. beginnende Dekadenz

21.

22.

23.

24. Thai Chi 3

25.

26. ein kleiner Käfer

27. der Blick in den Kleiderschrank

28. zurück ins Mittelalter

29.

30.

31.

November

1. neue Wohnung

2.

3.

4. november rain.

5.

6. Klara kommt zu Besuch

7.

8. Sternenhimmel

9.

10. wir waren sooo gut

11.

12.

13. nicht anfassen

14.

15. wenn Gedanken ... (Gedicht)

16.

17.

18. mit einem leisen Plopp

19. mach ich später mal

20.

21. bellende Hunde

22.

23.

24. Theo 5

25.

26. Theo 6

27.

28.

29.

30.

Dezember

1.

2. Elementarteilchen (Gedicht)

3. nun ist es offiziell

4. december snow

5.

6. Nikolaus

7. Weihnachtsfeier

8.

9.

10.

11.

12. die Finanzierung

13.

14.

15. Theo 7

16.

17.

18. Lebensmotto

19.

20.

21.

22. Kinoabend: Stormy Monday

23. Winterspaziergang

24.

25.

26.

27. letzter Auftritt im Getto

28.

29.

30.

31. wau, mir geht es so was von gut

Intro

Neue Wege

Wenn die Gegenwart zerbröselt

Vergangenheit dich fragend anstarrt

Zukunft niemals näher rückt

Untätigkeit zum Wahnsinn zwingt

Warten zur Verdammung wird

und jeder Stundenschlag zur Bedrohung.

Wenn Angst dich wie einen Freund begrüßt

Verzweiflung zur Gewohnheit wird

Frustration deine Seele verdunkelt

Panik an den Fensterläden rüttelt

Hoffnungslosigkeit dein Grab aushebt.

Wenn ungeweinte Tränen deine Augen verbrennen

du ein Gnadengesuch an die Realität einreichst

Serenaden zu Totengesängen werden

Leben stirbt, bevor es beginnt.

Wenn es im Frühling Traurigkeit regnet

und der Sommer im Eis erstarrt

die Nacht über dem Sonnengeflecht einbricht

dann ist es Zeit

einen neuen Schritt zu tun

auf einem neuen Weg.

1. Januar

Lebenskrise

Immer zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, würden die wenigsten als ein Talent ansehen, aber wenn es keins ist, welches habe ich dann?

Nein, ich stand nie an einem Kraterrand und der Vulkan brach just in diesem Moment aus, obwohl ich schon auf einem war. Ich gewann nie im Lotto und hatte vergessen, den Schein abzugeben. Aber nur deswegen, weil ich es als völlig unsinnig erachte, überhaupt zu spielen. Ich stelle meiner lebenslänglichen Pechsträhne unermüdlich und vor allem unbegründet einen abgrundtiefen Optimismus entgegen. Doch manchmal frage ich mich schon, wann endlich der Moment kommen wird, in dem ich nicht sagen muss „anderen geht es schlechter", sondern „wau, mir geht es so was von gut".

Sicherlich bin ich nicht die Einzige, die in einer Branche arbeitet, die von einer Wirtschaftskrise betroffen ist und in anderen Ländern sind diese Miseren seit Menschengedenken extremer, aber wer - bitte schön - hat es unglaublicherweise geschafft, in eine neue, vermeintlich sichere Sparte zu wechseln, wenn zwei Wochen später dort die Krise beginnt. Allerdings würde etwas anderes überhaupt nicht in meinen Lebenslauf passen. Eine gewisse Konsequenz besitze ich oder mein Schicksal auf jeden Fall. Und um darauf zurückzukommen: Ich würde nie vergessen, den Lottoschein abzugeben, denn pflichtbewusst bin ich. Alles, was ich bestimmen kann, habe ich gut im Griff, wenn es da nicht ein paar nicht zu vernachlässigende Bereiche gäbe, die ich nicht, aber überhaupt gar nicht beeinflussen kann. Wenn mir jetzt jemand etwas von der Macht des positiven Denkens erzählen möchte, dann kann er von Glück reden, denn ich bin absolut überzeugter Pazifist.

2. Januar

Berufswahl und schwarze Schafe

Ich besitze wenige Erinnerungen aus der frühsten Kindheit, doch die entsetzten Gesichter meiner Eltern bei meiner ersten Berufswahl habe ich noch im Kopf, nur das Entsetzen konnte ich damals nicht verstehen.

Jeden Mittwochmorgen fuhr das Auto der Müllabfuhr rückwärts in unsere Sackgasse. Unglaublich beeindruckend im Winter, wenn es noch dunkel war. Ich sah nur die vielen bunten, grellen Lichter. Unser dunkles Ende der Gasse war auf einmal hell erleuchtet und mir war immer wie Weihnachten. Ich beobachtete das jedes Mal völlig ergriffen und dann kam der Morgen, an dem ich ausgerufen habe: „Das möchte ich auch mal machen.“

Als ich Ingenieurin wurde, war das auch nicht Recht und ein harter Kampf, wo doch Frauen für die drei großen K’s geboren werden: Küche, Kinder und Kirche, Letzteres als Alternative für die beiden anderen, falls mich überhaupt keiner haben möchte. Eine Ausbildung und dann so eine teure und sogar technisch, was weibliche Wesen sowieso nie verstehen können, ging gar nicht. Aber mein Vater liebte seine Tochter und hat ihr schon ganz andere Verrücktheiten durchgehen lassen. Für die übrige Familie war ich dann, wenn nicht bereits lange vorher, das schwarze Schaf. Für den Rest der Welt ist natürlich klar, dass Frau und Technik gar nicht möglich ist und dass ich meinen Titel nur habe, weil ich zur rechten Zeit mit den richtigen Männern geschlafen habe. Wie sonst? Alles andere würde Intelligenz voraussetzen, völlig abwegig. Damit komme ich klar. Ist der Ruf erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. Mein Lieblingsspruch. Von wem ist der eigentlich? Wilhelm Busch?

7. Januar

fünf kleine Schneemänner und Karl

Schnee. Unglaublich. So etwas ist noch möglich? In den letzten Jahren gab es jeden Winter nur Matsch, alles Grau in Grau, aber zum Frieren reichte es alle Mal. Zumindest für mich, ich bin auch eine lebende Frostbeule. Egal wie dick ich mich einpacke, frieren geht immer.

Wie das gleich die Stimmung hebt. Alles so schön sauber, alles still. Das macht richtig andächtig. Darum darf es das nicht oft geben, man würde es nicht mehr zu schätzen wissen. Ich muss unbedingt hinaus. In dicken Winterstiefeln schreite ich langsam über die unberührte Schneedecke, wie der erste Mensch auf dem Mond. Stolz blicke ich zurück und betrachte meine Fußabdrücke. Ich mache ein Foto – vorher/nachher, völlig kindisch und trotzdem oder gerade deshalb stehe ich idiotisch grinsend da. Ehe ich begreife, was ich tue, rolle ich Schneekugeln. Einen Schneemann, nur einen ganz winzigen, sieht ja keiner. Kurze Zeit später stehen fünf kleine Schneemänner da und starren ratlos in die Welt. Von der majestätisch unberührten Schneedecke ist nichts übrig geblieben, aber Spaß hat es gemacht. Schnell laufe ich weiter den Feldweg entlang, damit mich nicht doch noch jemand sieht.

In der weißen Landschaft bemerke ich ihn von Weitem, Karl. Und er sieht und erkennt mich auch sofort. Er stürmt los, ohne sich nur im Geringsten um die Kommandos seiner Besitzer zu kümmern. Karl, ich kenne seinen Namen von den lauten, verzweifelten Rufen hinter ihm, entstammt irgendeiner Hütehundrasse. Besonderes Kennzeichen: riesig und anscheinend eigensinnig. Darum mag ich ihn, obwohl ich nicht sein Besitzer sein möchte, aber als befreundeter Mensch finde ich das in Ordnung. Wenn er vor mir steht, reicht mir sein wuchtiger Kopf bis zur Brust, und wenn er sich an mich drückt, liege ich sowieso schon am Boden. An diesem Tag macht das nichts, da ist sauberer Schnee und er wühlt gleich darin herum. Sein seidenweiches, braunes Fell und meine Kleidung sind innerhalb kürzester Zeit durchnässt, aber wir beide sind total glücklich. Nun sitzen wir nebeneinander im Schnee und verschnaufen. „Nein, nein Karl, das machst du jetzt nicht. Neiiin. Iiiiiih.“ War schon klar, seine riesige Zunge fährt über mein ganzes Gesicht. Das ist so was von ekelhaft. Ich mag ihn trotzdem. Hilft ja nichts, wenn er dich einmal umgerannt hat, hast du keine andere Chance.

8. Januar

Thai Chi 1

Blick auf den Wecker - kurz nach halb fünf - noch Zeit. Das Radio schaltet sich erst in einer knappen Stunde ein. Ich kaufte mir kürzlich ein Buch zum autodidaktischen Erlernen von Thai Chi. Bei den ersten Entspannungsübungen steht geschrieben: Lauschen Sie den Geräuschen um sich herum, so lange, bis Sie Ihnen überdrüssig sind. Super, mache ich, dachte ich, und lauschte und lauschte, aber ich habe nur mehr gehört und es wurde immer nerviger. Trotzdem habe ich eifrig nach Anleitung dem Pferd die Mähne geteilt und den Tiger an den Ohren gepackt. Klingt beeindruckend, was der alte Thai Chi Meister Wang Tsung Yueh vor zweihundert Jahren gesagt hat, dass Thai Chi - die Bewegung - aus dem Wu Chi - dem Nichts - kommt, sich in Yin und Yang teilt und im Wu Chi wieder verschmilzt. Ich kann nachvollziehen, dass Thai Chi die Wiederentdeckung der Langsamkeit ist, denn das tut gut. Sich über mehr Gedanken zu machen ist unnötig. Für die meisten großen Dinge ist das menschliche Gehirn zu klein, da sollte man sich nichts vormachen. Und wenn das Qi die Lebensenergie ist, die allem innewohnt, dann tut sie das auch, wenn ich es nicht nachvollziehen kann.

Vor Jahren versuchte ich mich im Karate und war überrascht, wie schnell man ein völlig neues Körpergefühl bekommt, eine neue Art sich zu bewegen, so aus der Mitte heraus. Leider ist mit der Möglichkeit verstärkt der Wunsch aufgekommen, Konflikte gewaltsam zu lösen. Plötzlich saß da ein kleines Teufelchen auf meiner Schulter, das rüpelhaft das bisher dort sitzende Engelchen heruntergeschubst hat. Jedes Mal, wenn mich diese Zuschlag-Lust befallen hat, habe ich erschrocken das Teufelchen abgeschüttelt und das Engelchen vom Boden aufgehoben, sanft vom Staub der Straße befreit und wieder hingesetzt, wo es hingehört. Ich musste mich ernsthaft fragen, ob meine pazifistische Grundeinstellung nur auf mangelnden Möglichkeiten basiert. Ich wollte es nicht wissen und habe das Training beendet.

Doch die Erinnerung an die positiven Seiten, die Körperbeherrschung, die war in all den Jahren unauslöschbar auf der Festplatte meines Gehirns eingebrannt, in dem Ordner ‚Unerledigtes’. Irgendwann habe ich von Thai Chi gehört oder eigentlich habe ich es gesehen, während eines mehrmonatigen Asienaufenthaltes. Am Morgen auf dem Weg zur Arbeit habe ich sie in den Parks beobachtet, Hunderte Chinesen, die synchron ihre Übungen vollführten. Die Bewegung imitierten das Tempo der aufgehenden Sonne und wurden durch den fliehenden Nebel gedämpft. Wie Traumtänzer schwebten sie in der ringsum tobenden Rushhour, die auf den dreispurigen Straßen der Metropole grundsätzlich sechsspurig ablief. Trotz der staubedingt verkeilten Autos auf den Kreuzungen, auf denen jeder in den letzten grünen Ampelsekunden - diese Sekunden, die eigentlich schon dunkelrot sind - das Recht verspürte, auf den Kreuzungssee hinaus zu segeln, um vielleicht mit der nächsten Welle auf der anderen Seite das rettende Ufer zu erreichen. Trotz der Tausenden Fußgänger, die mit den in durchsichtigen Plastiktüten verpackten Frühstücksnudeln, die sie gerade an einem Stand am Straßenrand geholt hatten, wie unzählige Ameisen durch die Autos liefen. Trotz der erschreckenden Flut von Motorrollern, die zwischen den Autos immer noch eine Insel fanden. Trotz all der morgendlichen Hektik war für mich das Betrachten der langsamen Bewegungen pure Entspannung.

Dann bin ich in einer Buchhandlung auf diese Anleitung gestoßen - gut bebildert. Ich wollte damit nie eine neue geistige Ebene erreichen, sondern hoffte auf eine geistige Windstille. So wie man ab und an die Festplatte seines Computers bereinigen sollte, damit alle Dateien wieder ordentlich nebeneinanderstehen und das hektische kleine Männchen, das sie immer suchen muss, sich nicht völlig verbraucht, wenn es andauernd die Weiten der Kapazität durchquert. Und irgendwie funktioniert es. Nur das mit dem Erlauschen der Stille schaffe ich nicht.

In der Wohnung zwei Etagen über mir beginnt der Nymphensittich mit seinem morgendlichen Weckruf. Ein Artgenosse aus dem Nachbarblock antwortet jeden Tag höflich. Entweder ist der Papagei dort oben richtig hungrig oder er ist sauer, dass man es wagt, ihn so früh zu wecken. Es klingt zumindest, als wäre er morgens nie gut gelaunt. Seine Besitzer sind unerbittlich. Sie stehen jeden Morgen um diese Zeit auf. Und alle anderen Mieter zwangsweise mit ihnen, denn der Vogel krächzt mindestens eine halbe Stunde erbarmungslos vor sich hin - verfluchtes Federvieh. Gleich kommt die Frau mit den beiden Hunden aus der Wohnung eine Etage darüber. Die kläffen die ganze Zeit auf ihrem Weg durch das Treppenhaus. Sonntags ist der Papagei ruhig, die Hunde kommen jeden Morgen. Schon bin ich leicht genervt und Thai Chi hilft da nicht wirklich.

Die Hundemeute ist durch, der Papagei grummelt nur noch leise vor sich hin, behaglich drehe ich mich um und kuschle mich mit dem Schnurren einer Katze in die weichen Daunen. Wäre meine Mieze noch am Leben, würde diese genauso genüsslich schnurren, würde aber mit meditativem Stampfen auf der Bettdecke gleichzeitig zum Ausdruck bringen, dass Genuss jetzt nicht angesagt ist, sondern der Dienst an dem edelsten Wesen auf Erden - dem Stubentiger. Sie ist nach einer Neunzehn Jahre langen Beziehung, der längsten für uns beide, vor elf Monaten gestorben und liegt nun würdig bestattet am Rande eines Feldes, gleich hinter den Häusern. Die Katze hat sich entschlossen, diese Welt an einem spätherbstlichen Montagmorgen zu verlassen, und ich erinnere mich sehr gut an die wunden Finger, die ich mir beim Graben mit der kleinen Blechschaufel im bereits leicht gefrorenen und ausgetrockneten Boden geholt habe. Auf dem Sofa platzierte ich gleich am Todestag einen Stofftiger, genau da, wo meine Katze gelegen hatte. Dieser Tiger hat sich nach einiger Zeit dezent auf die Sofalehne zurückgezogen und sitzt dort immer noch.

Die Zeituhr schaltet das Radio ein. Die sanften Klänge erinnern mich daran, dass nun auch mein Tag zu beginnen hat. Ich brauche unbedingt einen sehr friedlichen Einstieg, sonst ist der ganze Tag verloren. Vor meinem inneren Auge erscheint die schwebende Gestalt des alten Chi-Meisters, der weise und rechthaberisch nickt, wobei sein dürrer, langer, geflochtener Bart rhythmisch über seinen meerblauen, seidenen Mantel schabt. „Ja, ja, mein Kind, dann ist dein Qi gestört.“ – „Ist gut. Ich gebe zu, dass dann etwas gestört ist, ob das das Qi ist, darüber reden wir noch.“ Unwillig strecke ich einen Fuß unter der warmen Daunendecke hervor und ziehe ihn erschrocken zurück. „Iiih ist das kalt.“ Hilft alles nichts, es muss sein. Langsam, um meinem noch schlafenden Qi eine Chance zu geben, aber unnachgiebig, um selbigen unmissverständlich klar zu machen, dass nun Schluss ist mit trägem Herumschweben, steige ich aus dem Bett, gehe den halben Schritt zum Fenster und öffne es. Noch kältere Morgenluft strömt herein und lässt nur die Flucht Richtung Bad zu.

Als ich meine Wohnung verlasse, höre ich die kreischende Stimme der jungen Frau, die jeden Tag - besonders am frühen Morgen - in dieser Weise ihren Unmut ihrem Mann und anscheinend auch dem Rest der Welt mitteilen möchte. „Hallo Qi, mach bitte mal den Reißverschluss an den Ohren zu.“

9. Januar

zu viel Gewicht und kleine Reitlehrer

Ich gehe ins Badezimmer und vollziehe die übliche Waschprozedur. Wenn ich mich nicht zu nahe vor den Spiegel stelle, wenn die Lampe darüber nicht die Möglichkeit bekommt, jede Falte auszuleuchten, sehe ich noch relativ gut aus. Im Allgemeinen schätzt man mich jünger als ich bin - noch. Die positive Differenz zwischen geschätztem und tatsächlichem Alter schwindet zunehmend. Die Szenen im Bad sind die kürzesten in meinem Alltag. Erstens sind Badezimmer auf keinen Fall besonders gemütlich und zweitens haben Styling-Maßnahmen nie den erwünschten, verbessernden Effekt. Mit wenigen Worten gesagt, Aufwand und Nutzen stehen nicht im ausgewogenen Verhältnis. Damit beschränkt sich meine Morgentoilette auf Waschen, minimales Schminken und kurzes Aufschütteln der Haare. Wenn ich abschließend vermeide, einen Blick in den Spiegel zu werfen, verlasse ich das Badezimmer mit dem guten Gefühl, genügend getan zu haben.

Der nächste Schritt gilt der Waage, wie jeden Tag ein frustrierendes Erlebnis. Ich esse kaum etwas - gut hie und da eine Tafel Schokolade - und trotzdem zeigt sie jeden Tag mehr an. Dann gibt es zum Frühstück wieder nur einen Apfel und zum Mittagessen auch, um sich am Nachmittag endlich eine leckere Karotte zu gönnen und am Abend einen vitaminreichen, fettarmen Gemüseauflauf. Ist doch lecker. Am Stand der Waage wird diese Marter erfahrungsgemäß nichts ändern. Liegt da nicht noch eine halbe Tafel Schokolade von gestern auf dem Tisch? Na, die würde dort doch nur vertrocknen. Also muss ich zum Frühstück Schokolade essen und vielleicht trotzdem einen Apfel. Und dazu den kolumbianischen Kaffee, den ich mir kürzlich frisch aus der Rösterei geholt habe. Dann ist es ein gelungener Einstieg in den Tag. Schokolade und ihre inzwischen schon wissenschaftlich bewiesene Wirkung auf die weibliche Hormonwelt begeistert immer wieder.

Ich hatte einmal einen Reitlehrer - jung, klein, drahtig. Auf dem Pferd ein Ass, auf dem Boden ein Großmaul. Er musste immer einen dummen Spruch zu egal was für einem Thema von sich geben. Während einer Reitstunde kam er auf Sex zu sprechen und den glorreichen Anteil, den ein Mann dazu beiträgt. Ich konnte gar nicht umhin, die rein wissenschaftliche Erkenntnis zum Besten zu geben, wonach ein Kilo gegessene Schokolade auf eine Frau die gleiche Wirkung hat wie guter Sex und wann kommt eine Frau schon einmal in den Genuss von gutem Sex. Er hat mir gegenüber nie mehr wieder einen dummen Spruch geäußert, dabei hatte ich doch nichts gemacht. Es war doch nur die Wiedergabe einer rein wissenschaftlichen Erkenntnis.

10. Januar

Baustelle oder Kunstwerk

Seit ein paar Wochen wird die Straße ausgebessert. Sehr fantasievoll wird dabei vorgegangen. Heute ist die Wanderbaustelle hier, morgen dort, übermorgen wandert sie wieder zurück, den nächsten Tag vor. Jedes Mal bin ich aufs Neue gespannt, wo sie hingewandert ist. Zur großen Überraschung ist sie ganz abgewandert. Wo sie wohl hin ist? Hatte sie keine Lust mehr? Keiner weiß es. Ich darf das Ergebnis der letzten Wochen bewundern. Ein wahres Kunstwerk ist entstanden. Die Straße wurde in Halbmeter breiten Streifen abgefräst und genauso wieder aufgefüllt. Jeder Streifen ist um einen halben Meter zum nächsten nach vorne versetzt. Der neue schwarze Belag hebt sich wunderbar vom älteren, hellgrauen ab. Würde man in einer Kunstzeitschrift einen Artikel darüber verfassen, würde man es mit einem berühmten Namen in Verbindung bringen und als revolutionäre Installation bezeichnen. Der Erfolg wäre vorprogrammiert.

Im Rahmen einer dieser nächtlichen Kulturinitiativen, die nun überall veranstaltet werden, die sonderbarerweise funktionieren, denn in diesen Nächten sind alle Museen der Städte völlig überlaufen, hatte ich eine Galerie besucht. Ich bin kunstinteressiert, weiß aber, dass es nur dann Kunst ist, wenn es jemanden anspricht, der sehr viel Geld hat oder ihm ein gewiefter Galerist eingeredet hat, dass es ihm gefällt. Normalerweise würde ich nie eine Galerie betreten, weil die Waren, die da verkauft werden wollen, weit hinter meinem finanziellen Horizont liegen. Manchmal bleibe ich vor dem Schaufenster stehen, wenn ich durch ein ausgestelltes Bild berührt werde. Im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung wagte ich es, sie zu betreten. Ich sah mich vorsichtig um und lauschte gezwungenermaßen einem Gespräch zwischen dem Inhaber und einem Paar im mittleren Alter. Die beiden waren prinzipiell interessiert, hatten aber irgendwie auch das Problem mit dem finanziellen Horizont. Der Galerist hielt etwas in der Hand, das auf den ersten Blick wie eine Postkarte aussah, wenn er nicht eifrig erzählt hätte, dass es kleine, erschwingliche Werke namhafter Künstler gibt. Die Begeisterung des Pärchens hielt sich in Grenzen, sie versuchten es durch gelächelte Höflichkeit zu überspielen. Der Galerist preiste noch eine Zeit das Postkarten-Kunstwerk an, zweihundertfünfzig Euro sollte es nur kosten, gab auf, steckte es zurück in den Ständer und zog seine potenziellen Kunden in eine andere Ecke. Ich hatte mir die Stelle gemerkt, wanderte durch den Laden, betrachtete dies und jenes und blätterte dann wie zufällig in dem Gestell mit den Postkarten, der Kunst für den kleinen Geldbeutel. Was ich dann auf dem winzigen Stück gelblicher Pappe sah, verschlug mir schier den Atem. Drei mit einem Bleistift gezeichnete zittrige Linien in Form einer Hyperbel, drei flüchtig angedeutete Zuckerhüte, sonst nichts. Jedes Kindergartenkind hätte das Malen können und keiner kann mir erzählen, dass der geistige Horizont des Künstlers im Moment des Erschaffens über dem eines Kleinkinds gelegen hat. Nicht einmal der Galerist hatte eine Interpretation gewagt und vermutlich nicht nur deswegen, weil er seinen Kunden den nötigen Auffassungswillen nicht zugetraut hätte. Mit einem höflichen Lächeln verabschiedete ich mich von dem Galeristen, auch das Pärchen war längst gegangen. Vermutlich echauffierte er sich innerlich über das fehlende Kunstverständnis in dieser Stadt. Er lächelte mühsam und enttäuscht zurück. Die Galerie hielt sich nicht einmal ein Jahr in der Stadt.

Ein Ruck des Autos holt mich aus meinen Gedanken. Man hat bei diesem real existierenden Kunstwerk - dieser Installation – auch an die dunkle Jahreszeit gedacht. Damit bei Dunkelheit oder gar Unachtsamkeit niemanden der Genuss daran entgeht, sind die neuen Streifen höher als der alte Belag. Vorher bin ich halb im Dösen diese Strecke gefahren, jetzt fahre ich sie bewusster, mit mehr Aufmerksamkeit - dem Straßenbauamt sei Dank. Wenn ich einen der ausgebesserten Streifen erreiche, bricht der CD-Player für Bruchteile von Sekunden ab, um zeitversetzt mit dem gespielten Lied fortzufahren. Bei jeder musikalischen Unterbrechung weiß ich, ich habe gerade ein Kunstwerk betreten, befahren. Die Künstler waren in den letzten Wochen sehr fleißig. Auf einer Strecke von etwa sechs Kilometern wird meine Aufmerksamkeit ungefähr zehn bis zwölf Mal derartig geweckt. Ah, ein Kunstwerk. Ah, ein Kunstwerk. Ah, ein Kunstwerk …

Ein Zug überholt mich auf den Gleisen neben der Straße. Sekunden versuche ich mir mit ihm ein Wettrennen zu liefern, gebe aber in der nächsten Kurve auf. Ein Schiedsrichter in meinem Kopf lässt Vorteil gelten, also unentschieden. Ich grinse zufrieden, werde aber gleich wieder ernst und trete auf die Bremse, denn hinter der Kurve steht ein dunkelblauer Kombi unauffällig am Straßenrand geparkt. Glück gehabt, ich bin nicht geblitzt worden. Ich zwinkere der rot getönten runden Scheibe der Kamera freundlich zu.

Aus dem CD-Player tönt Stings ‚Let your soul be your pilot’ und ich versuche mich geschickt zwischen den Schlaglöchern der beginnenden Stadt hindurch zu schlängeln. Es gelingt mir nicht ganz, obwohl ich fast täglich diese Strecke fahre. Der Player springt zum nächsten Lied: ‚I’m so happy that I can’t stop crying. I’m laughing through my tears. I’m laughing through my tears … ’ Ich habe die Innenstadt erreicht, die CD springt in freudiger Erregung. Mercury is not only falling. It is also jumping, Sting wusste nichts von den Straßen dieser Stadt. Die Benzinpreise sind erschreckend hoch, ‚seasons for jokes, seasons for sorrow’. Die Kupplung des alten BMWs ist so schwergängig wie an jedem kalten Morgen. Ich frage mich wieder einmal, wie lange sie noch halten wird. Die Sonne wird intensiver, der Himmel blauer. Es wird ein schöner, kalter Tag werden, von dem ich nur nichts bemerken werde, da ich in den tiefen Häuserschluchten davon kaum etwas sehen werde.

16. Januar

Schlaflos

Augen der Nacht

schlaflos erdacht

lauschen nach Licht

noch lang nicht in Sicht

kläffende Hunde

mit ihnen im Bunde

singen ihr Lied

auch ohne Dieb

gesichtslose Stimmen

im Alkohol glimmen

ruhelose Schritte

schlaflose Dritte

Pochen und Räumen

schon wieder am Träumen

im Schlafe gesunken

im Schlafe ertrunken

ziehe meine Runden

in nächtlichen Stunden

dem Morgen entgegen

ohne göttlichen Segen

in der Frühe erwacht

vergessen die Nacht.

18. Januar

Werner 1

Die Sonne ist zwischen den Wolken hervorgekommen. Als ich losfahre, begrüßt mich das Radlager meines Autos mit seinem morgendlichen Quietschen und Dröhnen. Die Nockenwelle klappert einen gleichmäßigen Takt dazu. Meine Finger sind eiskalt und schmerzen schon, nachdem ich nur wenige Minuten das kalte Lenkrad halte. Bei einer durchschnittlichen Körpertemperatur von sechsunddreißig Grad ist der Schritt zur Erfrierung sehr gering. Eine Arbeitskollegin erzählte mir vor Kurzem, dass es eine Krankheit gibt, bei der man lebendig erfriert. Wollte sie mich damit trösten?

In der nächsten Straße begegnet mir mein besonderer Liebling, Werner. Wie üblich winkt er mir freudig zu und versucht trotz des Alkoholgehalts in seinem Blut, der sein Gesicht weithin leuchten lässt, nicht allzu sehr zu torkeln. Vor einem Jahr hat ihn seine Frau verlassen und dann kam er mit der größten Selbstverständlichkeit auf mich zu, um mir vorzuschlagen, dass wir heiraten sollten, er hätte jetzt niemanden mehr und ich sei so hübsch. Ausgezeichnete Gründe für eine Heirat. Ich vermute, er hat nur vergessen zu erwähnen, dass er kein sauberes Geschirr mehr hat und jemand sucht, der den Abwasch erledigt. Normalerweise bin ich selten um eine Antwort verlegen, aber dazu fiel mir nichts mehr ein. Was vielleicht ein Fehler war, denn Werner fühlt sich als einzig berechtigter Heiratskandidat, da ich alleine lebe und mich anscheinend sonst keiner haben will.

21. Januar

verregnete Sonntage

Wieder bin ich dazu verdonnert, dem Ticken der Uhr zu lauschen. Es beginnt zu regnen. Nur wenige Autos fahren durch die enge einspurige Straße und ihre Reifen erzeugen auf dem nassen Asphalt dieses helle singende Geräusch, wie wenn man Papier zerreißen würde. Wie hypnotisiert starre ich unverwandt auf die nasse Straße und auf die Spurrillen im Wasser, die sich für Bruchteile von Sekunden hinter den Autoreifen bilden, auf die kurzlebigen Luftblasen, die krank und kloakenhaft aussehen wie Pestgeschwüre, die aus dem Teer aufsteigen und platzen.

Ich greife zu einem Buch, bevor mich meine Fantasie weiter in trübe, mittelalterliche Gefilde hineinzieht. Für depressive Phasen habe ich gar nichts übrig, das ist mir zu melodramatisch. Subjektiv betrachtet befindet sich jeder andauernd in der aller schlimmsten Situation. Immer steht man selbst unter der einzigen, am blauen Himmel vorhandenen Regenwolke und alle anderen in der Sonne. Da das fast ausnahmslos jeder so sieht, ist es meiner Meinung nach nur eine Frage des Blickwinkels. Betrachtet man sich aus der Sicht der anderen, wäre man in der Sonne. Natürlich ist das nicht möglich, wenn man gerade vom letzten Regenschauer durchnässt bis auf die Haut dasteht. Aber schon allein der Gedanke, dass die gefühlte Nässe nur subjektiv ist, setzt einen seelischen Trocknungsprozess in Gang, setzt rein gedanklich die Füße in Bewegung, damit man unter dieser erdachten Regenwolke endlich herauskommt.

23. Januar

Staubsauger und Rasenmäher

Die schrille Klingel des Bäckerwagens dringt an mein Ohr und bis in mein Gehirn vor. Von dort kommt das Kommando zu erwachen. Die Klingel ist nicht so laut, der Wagen fährt hinter dem nächsten Block entlang, aber ich habe mir vor langer Zeit diesen leichten Schlaf angewöhnt, wie jemand, der draußen in der Wildnis lebt, der es gewohnt ist, bei dem geringsten Geräusch aufzuwachen, als Grundvoraussetzung für das Überleben. Nein, ich habe nie im Dschungel übernachtet, aber meine Katze war Freigänger und hat mich darauf geeicht, nachts das leise Kratzen an der Tür sogar im tiefsten Ruhemodus zu hören. Vielleicht bin ich auch mit diesem leichten Schlaf geboren worden, nur als der Tiger darauf angewiesen war, ist mir dieser Umstand zum ersten Mal bewusst geworden.

Mein Vater hat mich als Kind mit einem leisen Pssst geweckt. Das genügte und ich war wach. Nur die damaligen Sonntage sind mir in unangenehmer Erinnerung geblieben. Da wurde ich durch die Stöße des Staubsaugers gegen meine Tür geweckt. Mein Vater liebte es, am Sonntagmorgen Staub zu saugen. Getoppt wurde das später nur durch die Rasenmäh-Wut eines Bewohners an meinem letzten Wohnort. Jeden Sonntagmorgen im Sommer, die Winter verliefen - der Natur sei Dank - ruhiger, dröhnte es unangenehm in meinen Ohren. Die Familie hatte ein neugeborenes Kind, das den Typen vermutlich die ganze Nacht wachgehalten hat, aber warum musste er diese Wut an uns allen auslassen. Gegen den Staubsauger und den Rasenmäher ist der Papagei über mir eine wahre Wohltat. Ich liege im Halbschlaf im Bett, obwohl das Krächzen des Federviehs durch die Wolken meines Bewusstseins dringt wie die leise Musik aus dem Radio, die seit mindestens zehn Minuten zum Aufstehen mahnt, ohne dass ich es wahrgenommen habe. Ich will nicht, drehe mich um und ziehe die Decke über den Kopf.

28. Januar

Telefonat mit der Heimat

„... war sie nicht dann von ihm schwanger?“ - „Man hat es erzählt, doch die Familie ist weggezogen, als die ersten Gerüchte aufkamen. Genaueres ist nie herausgekommen.“ - „Irgendwie hat sich bei euch nichts verändert.“ - „Oh, doch es hat sich viel verändert. Es ist einsamer geworden. Die Leute, in deren Köpfen sich nichts geändert hat, sind einsam geworden. Sie wollten die anderen, in deren Köpfen etwas Neues blühte, nicht. Sie haben sie vertrieben oder die sind freiwillig gegangen, weil ihnen der Dünger für ihre fremdartigen neuen Gedankenblumen gefehlt hat. Und die Leute mit dem vertrockneten Gestrüpp im Kopf sind geblieben. Darum könnte man meinen, es hätte sich nichts geändert.“

30. Januar

Immer diese Rechnungen

Im Briefkasten finde ich einen Brief für meinen Nachbarn. Ich bin froh, dass es nicht meiner ist, denn es ist die Rechnung eines Steuerberaters. Ich klingle an seiner Tür und unterhalte mich kurz mit ihm über die Unfähigkeit des örtlichen Briefzustellers, der bekannt dafür ist, dass er die Briefe offensichtlich nach dem Zufallsprinzip verteilt. Ich sperre meine Wohnung auf und mir schlägt ungewöhnliche Wärme entgegen. Ich habe am Morgen vergessen, die Heizung zurückzudrehen. Das sollte nicht zu oft passieren, sonst gibt es wieder eine Nachzahlung bei den Betriebskosten. Kann ich gar nicht gebrauchen. Inzwischen habe ich eine echte Leidenschaft entwickelt, mit fast nichts auszukommen. Eine Begeisterung, die über die bloße, aus der Not geborene Tugend hinausgeht. Ich fühle mich wohl mit diesem Nichts. Im Gedanken nenne ich es meine tibetanische Lebensweise.

2. Februar

Anfrage Cubareise

Eigentlich kann ich mir das überhaupt nicht leisten, but no risk, no fun. Im November letzten Jahres habe ich eine Erbschaft von tausend Euro gemacht. Die Ränder dieser unglaublichen Summe lösen sich bereits im Alltag auf, es gibt immer eine Rechnung, für die es nicht reicht, doch der Hauptteil liegt noch auf dem Bankkonto. Wie lange? Seit Wochen schwirrt ein Gedanke durch meinen Kopf. Geld ausgeben mache ich mir nie leicht. Was solls? Heute gehe ich spontan in das Reisebüro nebenan und frage nach einem Flug nach Cuba. Wann, habe ich natürlich schon festgelegt. Auch auf meine Spontanität bin ich immer gut vorbereitet. Eine halbe Stunde später habe ich die genauen Daten und ich bitte um einen Tag Bedenkzeit. Nein, ich mache es mir nie leicht.

3. Februar

Ticketkauf

Mit einem dicken Packen Geld begebe ich mich ins Reisebüro und kaufe den Flug. Wau. Ich kann es noch nicht richtig fassen, nun kann das Abenteuer beginnen.

Warum Cuba? Ich sah vor ein paar Monaten einen Bericht im Fernsehen über Sümpfe und einem Krankenhausboot, das jeden noch so entlegenen Winkel auf der Insel anfährt und das völlig kostenlos für die Patienten. Ich erfuhr etwas über den kleinsten Frosch und den kleinsten Vogel der Welt, beide auf Cuba heimisch. Und ich weiß nun etwas über riesige Leguane, die meistens mit Kämpfen untereinander beschäftigt sind, zumindest die männlichen Exemplare. Die Weibchen liegen währenddessen vermutlich gemütlich im Schatten und betrachten das Ganze amüsiert. Fast schon menschlich.

Doch das war nicht ganz das Ausschlaggebende. Auf meiner Reise durch Andalusien traf ich diesen unwahrscheinlich sympathischen Cubaner - hmmm. Das war es auch nicht ganz. Der Name Cuba geistert seit ewigen Zeiten durch meinen Kopf. Eigentlich wollte ich letztes Jahr schon hin, es reichte nur bis Andalusien, war auch schön. Im Februar sehr günstig, zum Zelten verdammt kalt. Habe mich wahnsinnig erkältet, das sind bleibende Erinnerungen.

Der eigentliche Grund, nach Cuba zu fahren liegt weit zurück in meiner Kindheit. In meinen frühesten Erinnerungen gibt es zwei männliche Gesichter. Das meines Vaters und das von Che. Es war die Zeit, in der man seine berühmte Silhouette überall sah. Ches Bild hatte eine ungewöhnlich weitreichende Wirkung auf meine kindliche Psyche. Nur so kann ich es mir erklären, dass ich, eine wohlerzogene Tochter aus gutbürgerlich bayrischem Hause, im zarten Alter von neun Jahren bei Familienfeiern, meine einzige Gelegenheit für größere Versammlungen, völlig unkindliche politische Themen zu diskutieren anfing. Die absolut unpolitischen Verwandten fanden es entzückend, verstanden hat mich keiner. Mein Vater musste dieses sonderbare Gebaren seines Sprösslings besorgt im Büro erwähnt haben. Kurz darauf ließ mir sein Chef, ein gebürtiger Irre, einen Stapel Bücher mit unterschiedlichsten politischen Themen zukommen und mein Vater konnte sie mir nicht vorenthalten, war es doch sein Vorgesetzter, obwohl er sicherlich der Meinung war, damit Öl ins Feuer zu kippen. Als ich einen überdimensionalen Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber – selbstgemalt - in mein Fenster hängte, musste sich meine Familie nicht nur mit den konservativen Nachbarn, sondern auch mit Atomtechnik auseinandersetzen. Und da wussten meine Eltern noch nichts davon, dass sich bei den vermeintlich harmlosen Treffen der Ortsgruppe des Roten Kreuzes das ganze subversive Gesocks versammelte, also alle, die den Kriegsdienst verweigerten. Nach der politischen Wüste meiner Familie waren diese Begegnungen eine Offenbarung. Als ich darauf drängte, eine höhere Schule zu besuchen, was für ein Mädchen, das nur heiraten muss und Kinder bekommen soll, völlig unsinnig war, hatte ich es meinem Vater zu verdanken, der seiner trotz allem geliebten Tochter noch etwas gönnen wollte, bevor der Ernst des Lebens beginnt. Als ich zu studieren anfing, war ich sowieso schon das schwarze Schaf der Familie. Gibt es in den besten Kreisen.

6. Februar

Reiseführer kaufen

Auch wenn der Abflug erst am zweiundzwanzigsten Juni ist, möchte ich einen Reiseführer kaufen. Natürlich den Lonley Planet, das Handbuch für alle, die wirklich etwas erleben wollen. War es zumindest einmal. Heute haben selbst die Abenteurer sehr gehobene Ansprüche, sind alle Warmduscher geworden. Beim ersten Durchblättern wird mir klar, dass ich da vermutlich doch zu groß eingestiegen bin, aber mit gegangen, mit gehangen. Durch Cuba zu reisen, als Cubaner mit dem Geldbeutel eines Europäers, wäre das Paradies auf Erden, doch ich bin Europäer und damit wird es teuer. Das Land hat eine separate Währung für Touristen, die convertibles, und damit zahlt man vierundzwanzigmal so viel. Dafür bekommt man Dinge, die Einheimische nicht kaufen dürfen und sich auch nicht leisten können. Ein Cubaner verdient am Tag durchschnittlich acht bis zehn Euro, entspricht fast meinen derzeitigen Verhältnissen.

9. Februar

Werner 2

Gunther und Gabriela sind zu mir aufs Land gekommen. Der ortsansässige Reitstall richtet ein Turnier aus und Gabriela will es sehen. Ich gehe hin, weil ich die Leute aus dem Stall kenne. Ich habe ihr gesagt, dass sie unter den Teilnehmern keine großen Namen erwarten darf, sie wollte trotzdem kommen und ist wirklich beeindruckt von den bescheidenen Künsten auf dem Pferd. Sie findet es schon gewagt, sich überhaupt auf ein derart riesiges Tier zu setzen.

Gunther ist mehr angetan von dem kulinarischen Angebot. Ländlich, deftig und zugegeben der Wein in der Region ist nicht schlecht. Inzwischen hat er schon die übliche Frage wie bei jedem unserer Treffen gestellt: „Na, wie steht es um das Thema Beziehung?“ Gabriela verdreht wie üblich genervt die Augen und ich antworte wie immer nicht darauf, was dann bei Gunther ein süffisantes Grinsen zur Folge hat.

Abschließend sitzen wir gemütlich bei einem Gläschen vor dem Stall, als Werner den Gang durch die Tische heran schwankt. Heute ist er definitiv mehr als randvoll abgefüllt. Aber so wie ein Pferd auch im ärgsten Sturm den heimatlichen Stall findet, entdeckt mich Werner auf den ersten Rundblick, der allerdings ziemlich eckig ausfällt. Er torkelt auf mich zu und verliert zwischendurch ein paar Mal die Orientierung - zehn Meter sind eine gewaltige Distanz. Unbeirrt erfasst er wieder das Ziel und erreicht es. Schwankend steht er vor uns, grinst mich an, grinst in die Runde. Dann setzt er zu einem beachtlichen Bogen um den Tisch an, denn der einzige freie Platz ist auf meiner anderen Seite. Schon denke ich, dass dieser Kelch an mir vorüber geht, als Werner nach einem vermutlich abenteuerlichen Irrweg am gegenüberliegenden Tischende auftaucht. Er grinst mich wieder an, dieses Mal um vieles stolzer, grinst in die Runde, setzt sich neben mich. Ich sehe Gunthers entsetzten Blick, aber ich bin von Werners Auftritt voll gebannt. Er versucht etwas in seinem Rücken zu erfassen oder möchte er ein Insekt vertreiben? Um diese Jahreszeit? Die Heizpilze können die nasse Kälte nicht völlig vertreiben, für mich sowieso nicht, selbst wenn direkt neben mir einer seine Flammen mit drohendem Zischen in die Winterwelt wirft. Werner wedelt weiter hinter seinem Rücken, endlich krallt er sich an seiner Hosentasche fest. Nach einigen vergeblichen Versuchen zieht er seinen Geldbeutel heraus. Er strahlt wie eine polierte Münze und klappt die Börse auf. Ich sehe mit ihm hinein. Da sind nur Kupferstücke, erkenne ich sofort. Bei Werner kommt die Erkenntnis etwas später. Sein Grinsen ist nicht mehr ganz so souverän. Er rappelt sich wieder hoch und torkelt grußlos im Zickzack in die Menge. „Was war das?“, stößt Gunther aus, als hätte er die ganze Zeit die Luft angehalten. „Das war Werner, der wohnt hier.“ Gunther hat mich nie wieder nach meinen Beziehungsplänen gefragt.

12. Februar

Feierabendregen

Der Feierabendverkehr ist witterungsbedingt dicht, bei Regen fahren mehr Leute mit dem eigenen Fahrzeug. Erst war es Hagel, nun kommt Wasser herunter. Es prasselt auf das Auto, auf die Scheiben, auf die Straße. Alles spiegelt irritierend und ich trete auf die Bremse, weil ich in dem plötzlich auftauchenden Schatten am Straßenrand einen unbeleuchteten Fahrradfahrer vermute. Es ist aber nur das dunklere Dunkel zwischen zwei Lichtreflexen. Lichter tanzen über den Asphalt, über die Fahrzeuge, über Glas und Metall machen auch vor dem Armaturenbrett nicht halt, balancieren über die Kante des Lenkrads, stechen blitzartig in meine Augen. Ich muss mich immens konzentrieren, um reale Lichtquellen zu erkennen und vorgegaukelte zu entlarven. Mit einem leichten Stechen im Kopf signalisiert mein Gehirn, dass es genug der Anstrengung ist. Neben mir ein empörtes Hupen. Ich schrecke auf, blicke auf die Motorhaube dicht neben mir, auf den wild fuchtelnden jungen Fahrer im Auto. Mein Kopf zuckt herum. Scheiße, die Ampel war Rot. Ich versuche mich bei dem Fahrer mit einem Blick zu entschuldigen und für seine Reaktion zu bedanken. Natürlich ist das unverzeihlich. „Mensch, pass besser auf“, beschimpfe ich mich.

Ich verlasse die Hauptstraße und erreiche über Serpentinen das Hochplateau und damit einsame, unbeleuchtete Straßen. Die Anspannung lässt nach, die Kopfschmerzen auch. Die entgegenkommenden Autos sind nun weit im Voraus an langen Lichtstrahlen zu erkennen, die unkoordiniert die Landschaft scannen. Hier oben ist es windiger, fast schon stürmisch. Natürlich sind alle Parkplätze in der Nähe des Hauseingangs besetzt. Auf dem Weg zum Block peitscht mir der Regen ins Gesicht, dringt die nasse Kälte unangenehm bis auf die Haut vor.

13. Februar

Morgenregen

Dunkel ist es leider auch am nächsten Morgen noch nicht nur, weil die Sonne noch nicht aufgegangen ist, sondern weil dicke Regenwolken den Himmel zudecken. Kann man es zudecken nennen, wenn die Decke unter dem Zugedecktem liegt? Darüber muss ich nachdenken, ziehe die Daunendecke hoch bis zur Nase und achte darauf, dass sich kein Körperteil zu weit in den kalten Außenzonen befindet.

Als ich um die letzte Serpentine nach unten komme, sehe ich den Fluss, der über Nacht angeschwollen ist. Wie ein fetter Wurm wälzt er sich träge durch das nun viel zu enge Bett. Das Wasser ist dunkel und trüb. Die kahlen Bäume entlang des Ufers tauchen ihre schwarzen, glänzenden Äste ins Nass wie Hände und Arme, die das feuchte Element nach unten drücken wollen - müssen. Wächter, Flussdomteure. Die Landschaft hat alle Farbe verloren wie ein Schwarz-Weiß-Foto, das über die Jahre vergilbt ist. Die Straße glänzt pechschwarz, das Restgrün der Wiesen scheint im Boden zu versickern.

Im Rückspiegel beobachte ich, wie mich ein sportlicher Wagen schnell einholt. Er fährt so dicht auf, dass ich nicht einmal mehr die Scheinwerfer im Spiegel sehe. Das liebe ich. In diesen Momenten muss ich mich immer sehr, wirklich sehr beherrschen, um nicht augenblicklich auf die Bremse zu treten. Nur dass keine Versicherung mehr den Schaden an meinem alten Auto bezahlen würde, hält mich davon ab. Der aufdringliche Hintermann rückt noch ein Stückchen näher. „Ja, komm, schieb mich an“, brülle ich in den Spiegel und nehme den Fuß nur ein wenig vom Gaspedal. Der Motor des BMWs bremst augenblicklich. Sehr zur Überraschung des Verfolgers. Ich sehe, wie er flucht, abbremst und sofort die Gelegenheit zu einem gefährlichen Überholmanöver nutzt. Er röhrt fluchend an mir vorbei, ich grinse und tue dem entgegenkommenden Auto den Gefallen zu bremsen, der muss das auch und hupt empört den Raser an. Ohne Idioten wäre das Leben langweilig, denke ich und schüttle den Kopf. Der dunkle Wagen verschwindet mit hoher Geschwindigkeit um die nächste Biegung. Ich atme langsam und tief durch: „ooohm“.

An der ersten Ampel in der Stadt steht er direkt vor mir, der Wagen von vorhin. Als sie auf Grün schaltet, ordnet er sich links auf der Abbiegespur ein. Ich kann gemütlich an ihm vorbeiziehen und grinse demonstrativ. Das sind die kleinen Freuden an regnerischen, grauen Tagen.

Bei dieser Gelegenheit fällt mir ein, was ich vor einigen Wochen genau an dieser Stelle auf der Heimfahrt am Abend erlebt habe. Das war kaum zu toppen. Ich fuhr mit fast ordnungsgemäßer Geschwindigkeit zur Stadt hinaus. Auch ich rase hier manchmal, weil endlich die Verkehrsdichte nachlässt und ich erleichtert hinaus will. An diesem Tag überholte mich ein Fahrzeug, das übertrieben flott war, fast schon filmreif, mindestens doppelt so schnell wie erlaubt. Ich schüttelte gerade verwundert den Kopf, als mit nur wenigen Hundert Metern Abstand ein zweites Auto an mir vorbei donnert. Ich frage mich, was denn das bitte schön jetzt war, als ich an beiden vorbeifuhr, die nun am Straßenrand standen. Das zweite Auto war eine Zivilstreife und für den Raser ist das richtig teuer geworden. Ich habe versucht, nicht zu schadenfroh zu grinsen.