7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Festa Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Blackwater-Saga gilt als eine der besten unheimlichen Erzählungen aller Zeiten. Ein über mehrere Generationen verteiltes Familienfresko. Die Publikation war ein solcher Erfolg, dass sie Stephen King (ein Bewunderer der Werke von Michael McDowell) dazu inspirierte, The Green Mile ebenfalls in sechs Bänden zu veröffentlichen. Blackwater ist anders als alles, was du je gelesen hast. Eine Familiensaga mit einer einzigartigen Atmosphäre schleichenden Grauens. Blackwater erzählt von dem verschlafenen Perdido in Alabama und den Schrecken, die Elinor Dammert über die Familie Caskey und die Stadt bringt. Blackwater Buch 1: Die Flut Die mysteriöse Fremde, die bei einem Hochwasser am Ostersonntag 1919 in Perdido erscheint, wirkt liebenswürdig und charmant. Aber Elinors schönes Äußeres verbirgt ein schockierendes Geheimnis. Im Wasser des Perdido-Flusses verwandelt sie sich in etwas, über das die Einwohner schon seit Generationen Geschichten erzählen … Stephen King: »Ein Schriftsteller für die Ewigkeit.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Andreas Decker

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe Blackwater 1: The Flood

erschienen 1983 im Verlag Avon Books.

Copyright © 1983 by Michael McDowell

Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig

Lektorat: Joern Rauser

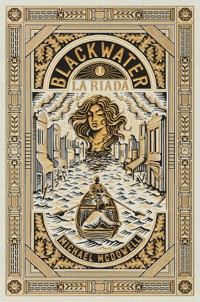

Titelbild: César Pardo

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-98676-121-9

www.Festa-Verlag.de

Für Mama El

Die Mänade liebt – und wehrt sich energisch gegen die Aufdringlichkeit der Liebe. Sie liebt – und tötet. Diese Spaltung und Zweiteilung der weiblichen Seele – in der die Frau die Geschlossenheit und grundlegende Integrität ihres femininen Bewusstseins hauptsächlich findet – entstammt den Tiefen des Geschlechts, dem dunklen Ursprung des Geschlechterkampfes. Verschafft sich die weibliche Essenz also Geltung in Form einer Dyade, hat das eine Tragödie zur Folge.

Wjatscheslaw Iwanow

»Die Essenz der Tragödie«

Ich werde die Süße meines Herzens ausschwemmen

und den Schrecken aufsaugen;

Liebe, Frauengedanken, ich werde sie töten,

und lasse ihre Körper in

meinem Bewusstsein verfaulen,

voll der Hoffnung, dass ihre Würmer quälen,

nicht aber die Menschen in der Welt.

Und doch werde ich aus Hass vieles erschaffen;

ich werde der Vater einer Welt aus Geistern sein

und die Gräber mit Kadavern füllen.

Thomas Lovell Beddoes

»Der vergiftete Pfeil der Liebe«

Anmerkung des Autors

Perdido, Alabama, gibt es wirklich, und zwar genau an dem Ort, an den ich es gesetzt habe. Allerdings verfügt es weder über die Gebäude oder die Geografie, die ihm hier zugewiesen werden, noch über die Bevölkerung. Darüber hinaus vereinigen sich der Perdido und der Blackwater keineswegs zu einem Fluss. Und doch darf ich behaupten, dass die von mir beschriebenen Landschaften und Personen nicht ganz und gar meiner Fantasie entsprungen sind.

BUCH 1

DIE FLUT

PROLOG

Am Morgen des Ostersonntags 1919 war der Himmel über Perdido, Alabama, bei Sonnenaufgang von einem blassen, durchsichtigen Rosa, das sich nicht in den schwarzen Fluten widerspiegelte, die die Stadt während der ganzen vorherigen Woche überschwemmt hatten. Die gewaltige und rötlich-orangefarbene Sonne war gerade über dem Pinienwald auf der anderen Seite dessen aufgegangen, was einst das Viertel namens Baptist Bottom gewesen war. An dieser tiefsten Stelle von Perdido hatten sich 1865 alle befreiten Schwarzen zusammengefunden, und dort drängten sich ihre Kinder und Enkel noch immer. Aber jetzt schien das Viertel nicht mehr zu sein als ein schlammiger Wirbel aus Brettern, Baumstümpfen und aufgedunsenen Tierkadavern. Von Perdidos Innenstadt waren bloß noch das Rathaus mit seinem Turm und der nach vier Seiten zeigenden Uhr sowie die erste Etage des Hotels Osceola zu sehen. Lediglich die Erinnerung konnte einem sagen, wo die beiden Flüsse Perdido und Blackwater noch vor weniger als einer Woche geflossen waren. Alle 1200 Einwohner waren auf höher liegendes Gelände geflohen. Die Stadt verfaulte unter der breiten Fläche aus stinkendem, reglosem Wasser, das erst jetzt wieder langsam abfloss. Die Giebel und Schornsteine der Häuser, die der Gewalt der Fluten nicht zum Opfer gefallen und fortgespült worden waren, ragten aus der schwarzen, funkelnden Oberfläche des Hochwassers hervor, hölzerne und steinerne Mahnmale der Verzweiflung. Aber ihrem stummen Ruf kam niemand zu Hilfe; Treibholz, unkenntliche Trümmer, Kleiderfetzen und Haushaltsgegenstände wurden gegen diese erhobenen Finger gespült, blieben hängen und bildeten stinkende Nester.

Schwarzes Wasser schwappte träge gegen die Ziegelmauern des Rathauses und des Hotels. Überall sonst wirkte es still und reglos. Menschen, die nie eine Flut erlebt haben, stellen sich vielleicht vor, dass Fische durch die zerbrochenen Fenster der überspülten Häuser schwimmen, aber das ist nicht der Fall. Zum einen zerbrechen die Fenster gar nicht, denn wie solide das Haus auch gebaut sein mag, das Wasser steigt durch die Fußböden empor, und die fensterlose Speisekammer wird genauso überflutet wie die Veranda. Darüber hinaus bleiben die Fische in dem ursprünglichen Flussbett zurück, als gäbe es keine neue, sechs oder zehn Meter hohe Freiheit über jenem. Flutwasser ist ein Ergebnis des Verfalls und mit fauligen Dingen gefüllt. Welse und Brassen mögen die ungewohnte Dunkelheit zwar nicht, kreisen aber trotzdem verwirrt um ihre alten Felsen und Seepflanzen und die vertrauten Brückenpfeiler. Hätte jemand in dem kleinen, rechteckigen Raum direkt unter der Rathausuhr gestanden und aus dem schmalen, vertikalen Fenster nach Westen hinausgeblickt, so hätte er vielleicht das einsame Ruderboot mit den zwei Männern gesehen, das sich auf der flachen, schwarzen Oberfläche des widerlichen stehenden Wassers bewegte. Aber es befand sich niemand in dem Raum unter dem Uhrwerk, und der Staub auf dem Marmorboden blieb genauso unberührt wie die Vogelnester zwischen den Dachbalken und das leise Summen der Mechanik, die in den letzten Zügen lag. Niemand war da, um die Uhr aufzuziehen; als das Wasser höher stieg als je zuvor, hatte es kein Mensch mehr in Perdido ausgehalten. Das einsame Ruderboot folgte seinem würdevollen Kurs also unbeobachtet. Es kam aus der Richtung der prächtigen Häuser der Sägewerkbesitzer, die im Nordwesten unter den schlammigen Fluten des Flusses lagen. Das grün gestrichene Boot – aus irgendeinem unerfindlichen Grund waren alle derartigen Boote in Perdido grün gestrichen – wurde von einem ungefähr 30 Jahre alten schwarzen Mann gepaddelt. Vor ihm saß ein weißer Mann im Bug, der nur wenige Jahre jünger war.

Schon seit geraumer Zeit hatte keiner von ihnen ein Wort von sich gegeben. Beide starrten das Spektakel der unter fünfeinhalb Meter stinkendem Wasser begrabenen Stadt ehrfürchtig an, in der sie beide geboren und aufgewachsen waren. Welcher Ostersonntag in der Geschichte – abgesehen von jenem ersten in Jerusalem – hatte so aussichtslos begonnen oder noch weniger Hoffnung in der Brust der Menschen entfacht, die das Aufgehen der Morgensonne verfolgt hatten?

»Bray«, sagte der weiße Mann schließlich, »ruder zum Rathaus.«

»Aber Mr. Oscar«, protestierte der schwarze Mann, »wir wissen doch nicht, was in diesen Zimmern lauert.«

Das Wasser war bis zu den Fenstern im ersten Stock gestiegen.

»Ich möchte sehen, was in diesen Zimmern los ist, Bray. Fahr da rüber.«

Zögernd lenkte der Schwarze das Boot in Richtung Rathaus und zog das Paddel energisch durch. Sie fuhren nahe heran. Schließlich stieß das Boot gegen das Marmorgeländer des Balkons im ersten Stock.

»Sie gehen da auf keinen Fall rein!«, sagte Bray, als Oscar Caskey nach einer der dicken Geländersäulen griff.

Oscar schüttelte den Kopf. Die Säule war mit Hochwasserschleim bedeckt. Er versuchte, den Schmadder an der Hose abzuwischen, übertrug aber nur einen Teil des Gestanks.

»Näher ans Fenster.«

Bray manövrierte das Boot zum ersten Fenster an der rechten Seite des Balkons.

Die Sonne hatte diese Seite des Gebäudes noch nicht erreicht, und in dem Büro – dort war das Standesamt untergebracht – herrschte Dämmerlicht. Eine flache Wasserschicht bedeckte den größten Teil des Bodens. Überall standen Stühle und Tische, ein paar Aktenschränke waren umgestürzt. Bei anderen hatte sich der dicht gepackte Inhalt aus Papieren vollgesogen, um unter dem Druck der Ausdehnung aufzuspringen. Überall lagen umfangreiche offizielle Dokumente der Stadt und des Countys herum und lösten sich schon auf. Auf der Fensterbank entdeckten sie einen abgelehnten Wahlantrag für die Wahl von 1872. Oscar konnte sogar den Namen lesen.

»Was sehen Sie, Mr. Oscar?«

»Nicht viel. Ich sehe Schäden. Ich sehe Ärger, der nach dem Rückgang des Hochwassers auf uns zukommt.«

»Die ganze Stadt wird Probleme haben, wenn das Wasser sinkt. Sehen wir in kein Fenster mehr, Mr. Oscar. Wer weiß, was wir zu Gesicht bekommen.«

»Was sollte das schon sein?« Oscar drehte sich um und musterte den Schwarzen. Bray arbeitete seit seinem achten Lebensjahr für die Caskeys. Er war einmal als Oscars Spielgefährte eingestellt worden, der zu dem damaligen Zeitpunkt gerade mal vier Jahre alt gewesen war. Dann war er zum Laufburschen aufgestiegen und anschließend zum Hauptgärtner der Familie. Ivey Sapp, die Frau, mit der er in einer eheähnlichen Gemeinschaft zusammenlebte, war die Köchin der Caskeys.

Bray Sugarwhite paddelte das kleine grüne Boot weiter die Mitte der Palafox Street entlang. Oscar Caskey blickte nach rechts und links und versuchte sich zu erinnern, ob der Friseurladen einen dreieckigen Giebel mit einer Holzkugel an der Spitze gehabt hatte oder ob diese Verzierung zu Berta Hamiltons Damenbekleidungsgeschäft gehörte. 50 Meter weiter ragte zu ihrer Rechten das Hotel Osceola auf. Das Ladenschild war irgendwann am Freitag abgerissen worden und stieß mittlerweile fünf Meilen weit im Golf von Mexiko vermutlich gerade gegen den Rumpf eines Krabbenkutters.

»Wir schauen doch in keine Fenster mehr, Mr. Oscar, oder?«, fragte Bray nervös, als sie sich dem Hotel näherten. Oscar, der im Bug saß, blickte erst in die eine Richtung und dann zur anderen Gebäudeseite hinüber.

»Ich glaube, hinter einem der Fenster hat sich etwas bewegt.«

»Das war die Sonne«, sagte Bray schnell. »Die Sonne auf der schmutzigen Scheibe.«

»Das war keine Spiegelung«, behauptete Oscar Caskey. »Du tust, was ich dir sage, und du ruderst zu diesem Eckfenster.«

»Das tu ich nicht.«

»Bray, du tust es.« Oscar Caskey machte sich nicht einmal die Mühe, sich umzudrehen. »Also brauchst du mir gar nicht erst zu sagen, dass du es nicht tust. Fahr zu diesem Eckfenster.«

»Ich seh in kein Fenster mehr rein«, murmelte Bray laut genug, um gehört zu werden. Dann wechselte er den Kurs und paddelte näher an den ersten Stock des Hotels heran. »Bestimmt bloß Ratten«, bemerkte er laut. »Wenn in Baptist Bottom das Wasser steigt, kommen die Ratten aus ihren Löchern gekrochen und laufen oben auf den Zäunen. Ratten wissen, wo’s trocken ist. Letzten Mittwoch sind alle aus Perdido raus. Also wird da nichts sein, nur die schlauen Ratten.«

Das Boot stieß gegen die östliche Ziegelfassade des Hotels. Die Sonne spiegelte sich in einem blendenden Rot auf den Scheiben. Oscar spähte durch das Fenster, dem er am nächsten war.

Sämtliche Möbel des kleinen Hotelzimmers – Bett, Kommode, Garderobenschrank, Waschtisch und Hutständer – lagen in der Mitte auf dem Boden, als wären sie im Zentrum des Mahlstroms, der das Erdgeschoss verwüstet hatte, zusammengeworfen worden. Alles war voller Schlamm. Der steife und schwarze Teppich lag zerknüllt in der Ecke vor der Tür. Das Dämmerlicht verhinderte, dass Oscar die Hochwassermarke an der dunklen Tapete erkennen konnte.

Plötzlich geriet der Teppich in Bewegung, dann huschten zwei große Ratten aus den Falten auf den Möbelberg in der Zimmermitte zu. Oscar riss den Blick von dem Fenster los.

»Ratten?«, fragte Bray. »Sehen Sie! Ich hab’s Ihnen doch gesagt, Mr. Oscar, in diesem Hotel gibt’s nichts, bloß Ratten. Wir müssen nicht in noch mehr Fenster reinsehen.«

Oscar Caskey antwortete nicht, aber er stand auf und griff nach dem abgenutzten Rahmen der Markise am Nebenfenster. Er zog das Boot näher zur Hotelecke heran.

»In diesem Fenster hat sich etwas bewegt. Das habe ich gesehen. Etwas ist am Fenster vorbeigegangen, und es war keine Ratte, denn Ratten sind keine 1,60 groß.«

»Die Ratten haben sich in der Flut vollgestopft«, sagte Bray. Oscar war sich nicht sicher, was er damit sagen wollte.

Er beugte sich vor und ergriff die Betonfensterbank mit beiden Händen. Dann spähte er durch die schmutzige Scheibe.

Das Eckzimmer schien vom Flutwasser unberührt zu sein. Das gemachte Bett stand dort, wo es hingehörte, an der langen Wand, und der Teppich lag ordentlich darunter. Kommode, Garderobenschrank und Waschtisch befanden sich an Ort und Stelle. Nichts war zu Boden gefallen und zerbrochen. Aber wo die Sonne durch das Ostfenster schien und ein großes Stück Teppich beleuchtete, sah Oscar, dass das Gewebe tropfnass war – also musste das Wasser doch durch den Boden gestiegen sein.

Aber warum die Möbel in diesem Zimmer so ordentlich an Ort und Stelle geblieben waren, während in den Nebenzimmern alles zerbrochen und als letzte Erniedrigung sogar mit einer schwarzen Schlammschicht überzogen worden war, konnte er nicht ergründen.

»Bray, ich weiß nicht, was ich davon halten soll.«

»Versuchen Sie doch gar nicht erst, aus nichts was zu machen«, erwiderte der schwarze Mann. »Und ich hab sowieso keine Ahnung, wovon Sie überhaupt sprechen, Mr. Oscar.«

»In diesem Zimmer steht alles ordentlich, nichts scheint durcheinandergebracht. Nur der Boden ist nass.«

Für diese letzten Worte hatte sich Oscar zu Bray umgedreht, der nur den Kopf schüttelte und noch einmal seinen Wunsch äußerte, von diesem zur Hälfte unter Wasser stehenden Gebäude wegzukommen. Er hatte die Befürchtung, dass sein Arbeitgeber das Hotel umrunden und in jedes Fenster blicken wollte.

Oscar wandte sich wieder der Fensterbank zu, um das Boot abzustoßen. Dabei fiel sein Blick erneut durch die Scheibe und er stürzte mit einem leisen, erstickten Aufschrei zurück in den Bug.

In dem Raum, der noch fünf Sekunden zuvor offensichtlich leer gewesen war, befand sich nun eine Frau. Sie saß ruhig auf der Bettkante und wandte dem Fenster den Rücken zu.

Bray wartete nicht auf eine Erklärung für Oscars offensichtliche Furcht – er wollte auch keine hören – und paddelte augenblicklich vom Hotel fort.

»Bray! Fahr zurück! Ruder zurück!«, rief Oscar, als er die Stimme wiedergefunden hatte.

»Nein, Mr. Oscar, das tu ich nicht.«

»Bray, ich sage dir …«

Zögernd paddelte der Schwarze zurück. Oscar griff gerade nach der Fensterbank, als das Fenster ruckartig nach oben geschoben wurde.

Bray erstarrte mit seinem Paddel im Wasser. Das Boot rammte die Ziegelmauer, und die Erschütterung ließ den schwarzen Mann und den weißen Mann nach vorn und wieder zurück schwanken.

»Ich habe gewartet und gewartet«, sagte die junge Frau in dem offenen Fenster. Sie wirkte hochgewachsen, dünn, blass und schien attraktiv zu sein. Ihr dichtes Haar hatte irgendwie die Farbe von schlammigem Rot und war hinten locker zusammengedreht. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Rock und einer weißen Bluse. Eine goldene und pechschwarze Brosche schmückte ihren Hals.

»Wer sind Sie?«, fragte Oscar erstaunt.

»Elinor Dammert.«

»Ich meine, warum sind Sie hier?«

»Im Hotel?«

»Ja.«

»Das Hochwasser hat mich erwischt. Ich konnte nicht weg.«

»Aber sonst sind alle aus dem Hotel rausgekommen«, sagte Bray. »Sie sind rausgekommen oder wurden rausgeholt. Letzten Mittwoch schon.«

»Mich hat man vergessen«, erwiderte Elinor. »Ich habe geschlafen. Man hat vergessen, dass ich hier war. Ich habe niemanden rufen hören.«

»Die Glocke im Rathaus hat zwei Stunden lang geläutet«, sagte Bray mürrisch.

»Geht es Ihnen gut?«, fragte Oscar. »Wie lange sind Sie hier?«

»Seit Mittwoch, genau wie er gesagt hat. Vier Tage. Ich habe die meiste Zeit geschlafen. Bei Hochwasser kann man sonst nicht viel tun. Haben Sie etwas für mich in Ihrem Boot?«

»Zu essen?«, fragte Oscar.

»Wir haben nichts«, verkündete Bray kurz angebunden.

»Nichts«, sagte Oscar. »Es tut mir leid, wir hätten etwas mitnehmen sollen.«

»Warum?«, fragte Elinor. »Sie haben doch nicht damit gerechnet, jemanden im Hotel zu finden, oder?«

»Nein, ganz sicher nicht!«, sagte Bray in einem Tonfall, der zum Ausdruck brachte, dass es alles andere als eine erfreuliche Überraschung war.

»Sei doch ruhig!« Oscar ärgerte sich über Brays Grobheit, fragte sich aber gleichzeitig nach dem Grund. »Geht es Ihnen gut?«, wiederholte er. »Was haben Sie gemacht, als das Wasser so hoch stieg?«

»Nichts. Ich habe mich auf die Bettkante gesetzt und darauf gewartet, dass mich jemand holt.«

»Als ich das erste Mal durch das Fenster gesehen habe, waren Sie nicht da. Niemand hat sich in dem Zimmer befunden.«

»Doch, ich war da. Sie haben mich nur nicht sofort durch die Scheibe sehen können. Es muss eine Spiegelung im Glas gewesen sein. Ich habe dort gesessen. Ich hatte Sie zuerst gar nicht gehört.«

Einen Augenblick lang trat Schweigen ein. Bray musterte Elinor Dammert mit einem tiefen Misstrauen. Oscar senkte den Kopf und überlegte, was nun zu tun war.

»Ist in diesem Boot Platz für mich?«, fragte Elinor nach einer Weile.

»Natürlich!«, rief Oscar. »Wir nehmen Sie mit. Sie müssen ja halb verhungert sein.«

»Steuere das Boot direkt unter das Fenster«, wies Elinor Bray an, »und ich klettere heraus.«

Bray gehorchte. Oscar stand auf, hielt sich mit der einen Hand an der Markise fest und reichte der Frau die andere. Sie hob den Rock an und stieg anmutig aus dem Hotelfenster ins Boot. Seelenruhig und ohne die geringsten Anzeichen des Schreckens, den sie verspürt haben musste, während sie vier Tage lang die einzige Bewohnerin einer beinahe vollständig untergegangenen Stadt gewesen war, quetschte sich Elinor Dammert zwischen Oscar Caskey und Bray Sugarwhite in das Ruderboot.

»Miss Elinor, ich heiße Oscar Caskey, und das hier ist Bray. Bray arbeitet für uns.«

»Wie geht es dir, Bray?« Elinor lächelte ihn an.

»Gut, Ma’am.« Brays Tonfall und seine finstere Miene widersprachen seinen Worten allerdings.

»Wir bringen Sie ins Trockene«, sagte Oscar.

»Ist auch noch Platz für mein Gepäck?«, fragte Elinor, während sich der schwarze Mann mit seinem Paddel von der Fassade des Hotels abstieß.

»Nein«, bedauerte Oscar, »hier ist es ganz schön eng. Aber ich sage Ihnen was – sobald uns Bray an Land abgesetzt hat, fährt er zurück und holt es.«

»Ich kann da nicht rein!«, protestierte der Schwarze.

»Das kannst du sehr wohl, Bray!«, erklärte Oscar streng. »Ist dir klar, was Miss Elinor vier Tage lang durchgemacht hat? Während du und ich und Mama und Sister schön im Trockenen saßen? Wir haben gefrühstückt und Mittag gegessen und auch eine Kleinigkeit zum Abendessen, und wir haben uns darüber beklagt, dass wir nur zwei Kartenspiele mitgebracht hatten statt vier. Ist dir klar, was sich Miss Elinor für Sorgen gemacht haben muss, so ganz allein in diesem Hotel, während das Wasser unaufhörlich stieg?«

»Bray«, sagte Elinor Dammert, »ich habe nur zwei kleine Koffer, und die habe ich direkt neben das Fenster gestellt. Du brauchst nur hineinzugreifen.«

Stumm paddelte Bray den Weg zurück, den er mit Oscar gekommen war. Dabei starrte er auf den Rücken der jungen Frau, die man dort nicht hätte finden dürfen, wo man sie gefunden hatte.

Vorn im Boot suchte Oscar verzweifelt nach Gesprächsstoff, um Miss Elinor Dammert zu unterhalten, aber ihm fiel einfach nichts ein – jedenfalls keine Bemerkung, die es gerechtfertigt hätte, sich zu verrenken und mühsam über die Schulter mit ihr zu unterhalten. Während er noch darüber grübelte, tauchte zu seinem Glück auf Höhe des Rathauses plötzlich der Kadaver eines großen Waschbären auf und trieb auf der Oberfläche des öligen schwarzen Wassers. Oscar erklärte, dass sich Schweine bei dem Versuch, durch die Fluten zu schwimmen, mit den Vorderklauen selbst die Hälse aufgeschnitten hatten. Es war ungeklärt, ob sie alle ertrunken oder verblutet waren. Miss Elinor lächelte, nickte und sagte kein Wort. Oscar schwieg und drehte sich auch nicht noch einmal um, bis Bray am Haus seines Arbeitgebers vorbeiruderte. »Dort wohne ich.« Oscar zeigte auf den ersten Stock des überschwemmten Caskey-Anwesens. Miss Elinor nickte und lächelte, meinte dann, es sehe wie ein sehr großes und sehr hübsches Haus aus und dass sie sich wünschte, es irgendwann einmal sehen zu dürfen, wenn es nicht überschwemmt war. Diesem Wunsch pflichtete Oscar von ganzem Herzen bei; Bray tat das aber nicht. Wenige Minuten später steuerte der Schwarze das Boot zwischen zwei große, freiliegende Wurzeln einer riesigen Virginia-Eiche, die im Nordwesten die Stadtgrenze markierte. Oscar stand auf, balancierte auf einer der Wurzeln und half Elinor ans trockene Land. Sie wandte sich Bray zu.

»Vielen Dank. Ich würde es wirklich zu schätzen wissen, wenn du zurückfährst. Diese beiden Koffer sind alles, was ich besitze, und ich muss sie wiederbekommen, denn sonst ist alles weg. Ich habe sie direkt unters Fenster gestellt, du brauchst nur danach zu greifen.« Dann brachen sie und Oscar zur Zion Grace Church auf, die eine Meile entfernt auf höherem Gelände stand. Dort hatten die ersten Familien von Perdido Zuflucht gefunden.

Eine Viertelstunde später hatte Bray das kleine Ruderboot zurück zum Hotel Osceola gepaddelt. Obwohl nur so wenig Zeit vergangen war, hatte sich der Wasserspiegel mehrere Zentimeter gesenkt. Ein paar Augenblicke lang saß er einfach da, starrte das offene Fenster an und fragte sich, wie er jemals den Mut finden sollte, den Arm hindurchzustecken und das Gepäck zu holen.

»Hungrig!«, rief er laut aus. »Was hat diese weiße Frau nur gegessen?« Der Klang der eigenen Stimme verlieh ihm Kraft – obwohl sie einem Teil des unerfreulichen Geheimnisses Gestalt verlieh, das Elinor Dammert seiner Meinung nach umgab. Er wendete das Boot, damit er die Schulter gegen die Hotelwand lehnen konnte. Mit einer Hand hielt er sich an der Fensterbank fest, mit dem anderen Arm griff er schnell ins Zimmer. Seine Finger schlossen sich um den Griff eines kleinen Koffers. Er riss ihn aus dem Zimmer ins Boot. Dann stieß er nach einem tiefen Atemzug den Arm erneut hinein.

Seine Hand schloss sich um … nichts.

Er riss den Arm wieder ins Freie. Einen Augenblick lang starrte er mit zusammengekniffenen Augen in die Sonne, spitzte die Ohren und hörte nichts außer dem Kratzen des Bootes an den roten Ziegeln des Hotels. Wieder stieß er den Arm ins Zimmer und tastete unter dem Fenster herum. Dort stand kein zweiter Koffer.

Nun blieb ihm nichts anderes übrig als in das Hotelzimmer zu blicken – den Kopf durch die Öffnung zu stecken und nach Miss Elinors zweitem Koffer zu suchen.

Sich der unangenehmen Tatsache nur allzu bewusst, dass er im Augenblick der einzige Mensch in ganz Perdido war, setzte sich Bray wieder auf die Ruderbank und dachte nach. Falls er durch das Fenster blickte, würde er den Koffer möglicherweise direkt in Reichweite finden. Das war auf jeden Fall die beste Möglichkeit, denn dann konnte er ihn genauso einfach nehmen wie den anderen. Es war aber auch vorstellbar, ihn außerhalb seiner Reichweite zu finden. Dann musste er durch das Fenster einsteigen. Das würde er nicht tun – aber das wäre dann schon in Ordnung, denn in dem Fall konnte er Mr. Oscar immer noch berichten, dass er das Boot nicht hatte verlassen dürfen, weil er es ja nirgendwo hatte festmachen können.

Er stand auf und hielt sich an der Markise fest. Er blickte ins Zimmer, konnte den zweiten Koffer aber nirgendwo entdecken. Er war einfach nicht da.

Ohne nachzudenken beugte er sich durch das Fenster in den Raum und suchte die Wand ab. Jetzt hatte die Neugier seine Furcht unterdrückt.

»Gott steh mir bei«, murmelte er. »Mr. Oscar, ich hab mich im ganzen Zimmer umgesehen«, übte er bereits die Rede, die sein Versagen, beide Koffer zu holen, entschuldigen würde, »und er war einfach nicht da. Ich wär ja reingestiegen, aber ich konnte das Boot nirgendwo festmachen und …«

Aber da war etwas – ein kleiner bemalter Metallbügel, an den man die Schnur der Jalousie gebunden hatte. Bray verfluchte seine Augen, weil sie das entdeckt hatten. So groß seine Furcht jetzt auch sein mochte, Mr. Oscar konnte er einfach nicht anlügen. Also verfluchte er seine Augen erneut, ebenso wie sein Unvermögen, seinem Arbeitgeber etwas anderes als die reine Wahrheit zu sagen. Er schlang das schmale Bootstau um diesen bemalten Metallbügel. Als das Boot festgemacht war, stellte er vorsichtig einen Fuß auf die Fensterbank und stand – nach einem langsamen Sprung – in dem Hotelzimmer.

Der Teppich troff vor Nässe. Seine Stiefel drückten stinkendes Flutwasser hervor. Durch das Fenster in der Ostwand fiel die Morgensonne in den Raum. Bray trat an das Bett, auf dem Mr. Oscar Miss Elinor hatte sitzen sehen. Prüfend drückte er einen Finger in die Decke. Sie hatte sich ebenfalls mit Wasser vollgesogen – und war mit schwarzem Schleim bedeckt. Obwohl er nur wenig Druck ausübte, bildete stinkendes Wasser eine feuchte Pfütze um den Finger.

»Er war nicht da«, sagte er laut und übte die Unterhaltung, die er mit Mr. Oscar führen würde. Warum hast du nicht unter dem Bett nachgesehen?, wollte Mr. Oscar mit Brays Stimme wissen.

Bray bückte sich. Überall tropfte schmieriges schwarzes Wasser vom Bettdeckenrand. Unter dem Bett breitete sich eine stinkende schwarze Pfütze aus. »O mein Gott! Wo hat diese weiße Frau geschlafen?«, stieß er flüsternd aus und drehte sich dann schnell um. Kein Koffer. Er ging zum Kleiderschrank und öffnete ihn. In den Schubladen an der linken Seite war nichts zu finden außer mehreren Zentimetern Wasser. Das Zimmer verfügte über keinen Wandschrank oder einen Ort, wo sich ein Koffer sonst hätte verbergen können – nur einmal angenommen, Miss Elinor hätte ihn daran hindern wollen, das Gepäck zu finden. Aber sie hatte doch ausdrücklich darauf bestanden, dass er es holte. »Bei Gott dem Herrn, Mr. Oscar! Jemand ist gekommen und hat ihn gestohlen!«

Er ging zum Fenster zurück, aber jetzt verlangte Mr. Oscars Stimme zu wissen: Bray, warum hast du nicht in den Korridor gesehen?

»Weil«, flüsterte er, »das alte Zimmer schon schlimm genug war …«

Die Zimmertür war geschlossen, aber im Schloss steckte ein Schlüssel. Bray trat zur Tür und drückte die Klinke nach unten. Es war abgeschlossen, also drehte er den Schlüssel. Der Schlüssel fühlte sich schmierig an und war richtig schwarz. Bray öffnete die Tür.

Vor ihm erstreckte sich der lange, teppichlose Korridor. Da war kein kleiner Koffer. Er sah nichts. Kurz hielt er inne und wartete darauf, dass Mr. Oscars Stimme von ihm verlangte weiterzusuchen. Aber keine Stimme ertönte. Erleichtert atmete er auf und drückte die Tür behutsam wieder zu. Er kehrte zum Fenster zurück und kletterte vorsichtig in das Boot. Während er das Tau langsam löste und das Gefühl genoss, dieses unangenehme Abenteuer überstanden zu haben, fiel ihm auf, was er zuvor übersehen hatte. Das Sonnenlicht schien durch das Fenster und erhellte jetzt die Hochwassermarke auf den dunkel tapezierten Wänden. Sie war einen halben Meter höher als das Kopfteil von Elinor Dammerts sorgfältig gemachtem Bett. Aber wenn das Wasser so hoch angestiegen war, wie hatte diese Frau dann überleben können?

1

DIE DAMEN VON PERDIDO

Die Zion Grace Baptist Church stand anderthalb Meilen außerhalb von Perdido an der Old Federal Road. Ihre Gemeinde war einigermaßen abgehärtet, darum wirkte die Kirche so wenig einladend. Der einzelne Raum mit den weiß gestrichenen Wänden hatte eine hohe Kuppeldecke, die im Sommer die Hitze und im Februar die Kälte bewahrte; im Winter gediehen hier lärmende Grillen und im Juli fliegende Küchenschaben. Es war ein altes Gebäude, das ein paar Jahre vor dem Bürgerkrieg auf einem Pfahlfundament aus Ziegeln erhöht errichtet worden war, und in dem dunklen Sand darunter lebten manchmal Iltisse und auch Klapperschlagen.

Die Gemeinde von Perdido war für drei Dinge bekannt: ihre Sitzbänke, die sehr hart waren; ihre Predigten, die sehr lang waren, und ihre Pastorin, eine kleine Frau mit schwarzen Haaren und einem schrillen Lachen, die Annie Bell Driver hieß. Manchmal ertrugen die Besucher die lehnenlosen Bänke und die drei Stunden dauernde Predigt allein wegen der Neuartigkeit, einer Frau zuzuhören, die hinter dem Stehpult von Sünde, Verdammnis und dem Zorn Gottes sprach. Annie Bell hatte einen bedeutungslosen Ehemann, drei bedeutungslose Söhne und eine Tochter namens Ruthie, die später einmal genauso sein würde wie sie.

Als die Flüsse angestiegen waren, hatte Annie Bell Driver die Tore der Zion Grace Church aufgestoßen, um alle zu beherbergen, die möglicherweise aus ihren Häusern vertrieben werden würden. Als es so weit war, waren die Ersten, die man aus ihrem Stadtteil fuhr, die drei reichsten Familien Perdidos gewesen – die Caskeys, die Turks und die DeBordenaves. Diesen drei Familien gehörten die drei Sägewerke und Holzlager in der Stadt, denn Holz war die einzige Industrie in Perdido.

Als das Wasser des schlammigen, roten Perdido über das Gras ihrer Hinterhöfe schwappte, holten die drei reichen Familien der Stadt Wagen und Maultiere aus ihren Betrieben, stellten sie vor den Veranden ihrer schönen Häuser ab und beluden sie mit Schrankkoffern, Fässern und Kisten voller Lebensmittel, Kleidung und wertvoller Dinge. Was man nicht fortschaffen konnte, wurde in die obersten Etagen der Häuser geschleppt. Nur die schwersten Möbel durften im Erdgeschoss bleiben, denn man ging allgemein davon aus, dass sie das Hochwasser überstünden.

Die Wagen wurden mit Planen zugedeckt und durch den Wald zur Kirche gefahren. Die Familien folgten in ihren Automobilen und die Dienerschaft ging zu Fuß hinterher. Trotz der Planen, der Segeltuchdächer der Autos, der Schirme und der Zeitungen, die sich die Diener über die Köpfe hielten, und sogar trotz der dichten Baumwipfel des Pinienwaldes trafen alle völlig durchnässt vom Regenwasser ein.

Man hatte die Bänke aus dem Weg geräumt und den Boden der Kirche mit Matratzen ausgelegt. Die weißen Frauen bekamen eine Ecke zugeteilt, die schwarzen Dienerinnen eine andere, die Kinder eine dritte, und die vierte blieb zum Kochen frei. Diese Zuflucht war aber nur für die Frauen und Kinder gedacht – die Männer blieben in der Stadt und schützten in den Sägewerken, was sie konnten. Sie halfen den Kaufleuten, ihre Waren von den niedrigen Regalbrettern auf die hohen zu räumen, brachten die Gebrechlichen weg und überredeten die Widerspenstigen, sich auf höheres Gelände zu begeben. Als man die Stadt schließlich dem Wasser überließ, schliefen die Männer der Caskeys, Turks und DeBordenaves und ihre Diener im Haus der Drivers, 100 Meter von der Kirche entfernt die Straße hinauf. Die Kinder sahen in der ganzen Geschäftigkeit eher ein Abenteuer; das Hauspersonal betrachtete es als aufwendigere und weniger angenehme Arbeit als gewohnt; die reichen Ehefrauen, Mütter und Töchter der Sägewerkbesitzer enthielten sich jeden Kommentars zu den Problemen und Unannehmlichkeiten, trauerten nicht um ihre Häuser und Besitztümer, lächelten für die Kinder, die Dienerschaft und sich selbst und erkoren die kleine Ruthie Driver zu ihrem Schatz. Die Zion Grace Church war fünf Tage lang ihr Zuhause gewesen.

Am Ostersonntagmorgen saßen Mary-Love Caskey und ihre Tochter, die von allen nur Sister gerufen wurde, zusammen mit Annie Bell Driver in der Kirchenecke. Sie waren die Einzigen, die in dem großen Raum wach waren. Caroline DeBordenave und Manda Turk lagen ganz in ihrer Nähe auf Matratzen; sie lagen einander zugewandt und schnarchten leise. Die Dienerinnen schliefen mit ihren Kindern in der anderen Ecke und regten sich gelegentlich, schrien auch schon einmal leise auf, wenn sie vom Hochwasser oder den Mokassinschlangen im Wasser träumten, oder hoben kurz den Kopf und sahen sich benommen um, bevor sie wieder einschliefen.

»Stell dich vor die Tür«, sagte Mary-Love leise zu ihrer Tochter, »und pass auf, ob du Bray und deinen Bruder die Straße heraufkommen siehst.«

Sister stand gehorsam auf. Sie war dünn und knochig, ebenso wie ihre verwitwete Mutter. Sie hatte das typische Caskey-Haar: schön und dicht, aber die Farbe war nicht besonders ausgeprägt und darum nur Durchschnitt. Sister war erst 27, aber jede Frau in Perdido – ob weiß oder schwarz, reich oder arm – wusste, dass Sister Caskey niemals heiraten oder ihr Zuhause verlassen würde.

Die Wagen mit den Besitztümern der Caskeys, Turks und DeBordenaves hatte man vor der Kirche geparkt, sie wurden Tag und Nacht von einem der Diener mit einer geladenen Schrotflinte bewacht. Der Kutscher der DeBordenaves saß vorn auf dem Wagen unmittelbar neben der Straße und schlief, und Sister ging so leise wie möglich, um ihn nicht zu stören. Sie spähte den unbefestigten Weg durch den Pinienwald in Richtung Perdido entlang. Die Sonne ging gerade über den hohen Bäumen auf und blendete sie, aber im Wald war das Licht noch immer schwach, grün und vom Morgennebel durchzogen. Sie blickte in alle Richtungen. Der Mann auf dem Kutschbock regte sich. »Sind Sie das, Miz Caskey?«

»Hast du Bray und meinen Bruder gesehen?«

»Hab sie nicht gesehen, Miz Caskey.«

»Dann schlaf weiter. Es ist Ostermorgen.«

»Der Herr ist auferstanden!«, sagte der Kutscher leise und senkte den Kopf wieder auf die Brust.