Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bookinson

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

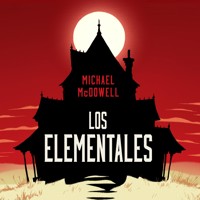

Die Familien McCray und Savage freuen sich auf einen erholsamen Sommer in Beldame an der Golfküste von Alabama, wo drei viktorianische Villen am Strand stehen. Zwei der Häuser sind bewohnbar, während das dritte langsam und geheimnisvoll unter einer riesigen Düne aus feinem weißen Sand begraben wird. Obwohl es schon lange sich selbst überlassen wurde, ist das Haus nicht ohne Leben. Drinnen lauert etwas Tödliches. Etwas, das die Erwachsenen schon erschreckt hat, als sie noch Kinder waren, und das sie immer noch in ihren Albträumen verfolgt … The Elementals ist eine Geisterhausgeschichte wie keine andere. Der Autor Michael McDowell gilt als ein Meister des Southern-Gothic-Horror. Er wurde von Stephen King immer wieder hochgelobt. Peter Straub: »Zweifellos einer der besten Horrorautoren in diesem oder jedem anderen Land.« Poppy Z. Brite: »Mit Sicherheit einer der schaurigsten Romane, der jemals geschrieben wurde.« Stephen King: »Der beste Autor von Unterhaltungsliteratur in Amerika.« Mit einem Nachwort von Michael Rowe.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Patrick Baumann

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe The Elementals

erschien 1981 im Verlag Avon Books.

Copyright © 1981 by Michael McDowell

Nachwort © 2014 by Michael Row für Valancourt Books, Richmond, Virginia

Lektorat: Felix F. Frey

Titelbild: César Pardo

Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag, Leipzig

eBook 978-3-98676-163-9

www.Festa-Verlag.de

Um uns tiefer in die Dunkelheit zu führen, auf dass wir uns im Labyrinth der Verfehlungen verirren … macht der Teufel die Menschen glauben, dass Erscheinungen, die seine Existenz bestätigen, entweder Sinnestäuschungen sind oder einer melancholischen Verderbtheit der Fantasie entspringen.

Sir Thomas Browne, Pseudodoxia Epidemica

Zum Andenken an

James und Mildred Mulkey

Prolog

An einem trostlosen Mittwochnachmittag in den letzten glühend heißen Maitagen hatte sich eine Handvoll Trauergäste in der dem heiligen Judas Thaddäus gewidmeten Kirche in Mobile, Alabama, versammelt. Manchmal übertönte die Klimaanlage des kleinen Heiligtums den Verkehrslärm von der Kreuzung draußen, aber gelegentlich auch nicht, und dann drang eine schrille Autohupe durch die Orgelmusik wie ein verstimmtes Register.

Im Inneren herrschten dämmriges Licht, eine feuchte Kühle und der Gestank gekühlter Blumen. Zwei Dutzend riesige und sehr teure Blumenarrangements waren hinter dem Altar in zusammenlaufenden Linien angeordnet. Eine gewaltige Menge Silberrosen lag wie eine Decke über dem hellblauen Sarg, und auf dem weißen Satin des Innenbezugs waren Blütenblätter verstreut.

Im Sarg lag der Leichnam einer Frau, die nicht älter schien als 55 Jahre. Ihre Gesichtszüge waren kantig und starr und die Falten, die sich von den Mundwinkeln zum Kinn zogen, tief eingegraben. Marian Savage war nicht glücklich gestorben.

Auf einer Bank auf der linken Seite des Sargs saß Dauphin Savage, der Sohn der Verstorbenen. Er trug einen dunkelblauen Anzug, der zu eng saß, dazu ein schwarzes Seidenband, das wie zur Nachahmung eines Druckverbands an seinem Oberarm befestigt war.

Rechts von ihm, in einem schwarzen Kleid mit schwarzem Schleier, saß seine Frau Leigh. Sie hob das Kinn, um einen Blick auf das Profil ihrer toten Schwiegermutter im blauen Sarg zu erhaschen. Dauphin und Leigh würde fast das gesamte Erbe zufallen.

Big Barbara McCray – Leighs Mutter und die beste Freundin der Verstorbenen – saß auf der Bank direkt hinter ihnen und weinte hörbar. Ihr schwarzes Seidenkleid raschelte am polierten Eichenholz der Bank, während sie sich vor Trauer wand. Neben ihr verdrehte Luker McCray entnervt die Augen über das Betragen seiner Mutter. Lukers Meinung über die tote Frau war, dass sie nie besser ausgesehen hatte als jetzt in ihrem Sarg. Neben Luker saß seine Tochter India, ein 13-jähriges Mädchen, das die tote Frau nicht gekannt hatte. India richtete ihr Augenmerk auf die ornamentalen Wandbehänge der Kirche, mit der Absicht, sie in Form gestickter Bordüren nachzuahmen.

Auf der anderen Seite des Mittelgangs saß die einzige Tochter der Verstorbenen, eine Nonne. Schwester Mary-Scot weinte nicht, aber hin und wieder hörten die anderen das leise Klicken ihrer Rosenkranzperlen an der Holzbank. Mehrere Bänke hinter der Nonne saß Odessa Red, eine dünne, grimmige schwarze Frau, die drei Jahrzehnte lang im Dienst der Toten gestanden hatte. Odessa trug einen winzigen blauen Samthut mit einer einzigen, mit Tusche gefärbten Feder.

Bevor die Trauerfeier begann, hatte Big Barbara McCray ihre Tochter angestoßen und von ihr wissen wollen, weshalb es hier keine gedruckte Gottesdienstordnung gab.

Leigh zuckte mit den Schultern. »Dauphin hat gesagt, dass wir’s so machen sollen. Weniger Stress für alle, also hab ich nichts gesagt.«

»Und niemand ist eingeladen worden?«, fragte Big Barbara.

»Dauphin lässt sogar die Sargträger draußen warten.«

»Aber weißt du, warum?«

»Nein, Ma’am«, erwiderte Leigh ohne großes Interesse. »Warum fragst du nicht Dauphin, Mama? Er sitzt direkt hier neben mir und hört jedes Wort, das du zu mir sagst.«

»Ich dachte nur, du wüsstest das vielleicht, Schätzchen. Ich wollte Dauphin nicht beim Trauern stören.«

»Barbara, sei still«, sagte ihr Sohn Luker. »Du weißt ganz genau, warum das eine private Trauerfeier ist.«

»Warum denn?«

»Weil wir die einzigen Leute in Mobile sind, die gekommen wären. Wozu Werbung für den Zirkus machen, wenn keiner den Clown leiden kann?«

»Marian Savage war meine beste Freundin«, protestierte Big Barbara.

Luker McCray lachte kurz auf und boxte seine Tochter sanft in die Rippen. Sie hob den Blick und grinste ihn an.

Dauphin Savage, der ihrem Wortwechsel nicht allzu aufmerksam zugehört hatte, wandte sich ohne Groll um und forderte sie auf: »Jetzt seid bitte leise, der Priester ist da.«

Sie knieten sich hin, um den Segen des Priesters zu empfangen, und erhoben sich dann wieder, um die Hymne Bleib bei mir, Herr zu singen. Zwischen der zweiten und der dritten Strophe rief Big Barbara McCray mit lauter Stimme: »Das war ihr Lieblingslied!« Sie wandte sich Odessa auf der anderen Seite des Gangs zu, die dies mit einem knappen Nicken bestätigte, das die gefärbte Feder zum Wippen brachte.

Als die anderen das Amen sangen, verkündete Big Barbara McCray: »Sie fehlt mir jetzt schon!«

Der Priester las die Totenmesse schnell, aber mit gefälligem Ausdruck. Dauphin Savage stand auf, ging ans Ende der Bank – als ob er nicht würdig wäre, näher am Sarg zu stehen – und sprach ein paar kurze Worte über seine Mutter.

»Jeder, der das Glück hatte, Mama richtig zu kennen, hat sie sehr geliebt. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass sie eine glückliche Frau war, aber das wäre nicht die Wahrheit. Sie ist nie mehr glücklich gewesen, nachdem Daddy gestorben war. Sie hat Mary-Scot, Darnley und mich mit aller Liebe der Welt großgezogen, obwohl sie immer gesagt hat, sie hätte selbst sterben sollen an dem Tag, als Daddy beerdigt wurde. Und dann ist auch noch Darnley gestorben. Jeder weiß, dass die letzten Jahre eine schwere Zeit für sie waren – die Chemotherapie tut einem Schlimmes an, das ist ja bekannt, und selbst dann weiß man noch nicht, ob sie wirkt. Natürlich tut uns allen leid, dass sie tot ist – aber was uns nicht leidtun kann, das ist, dass sie jetzt keine Schmerzen mehr hat.«

Er atmete durch und warf einen Blick auf Marian Savage in ihrem Sarg. Dann wandte er sich wieder um und fuhr mit traurigerer, sanfterer Stimme fort: »Das Kleid, das sie anhat, ist dasselbe, das sie trug, als ich Leigh geheiratet habe. Das hübscheste Kleid, das sie je besaß, fand sie. Als sie es nach der Hochzeitsfeier auszog, hängte sie es auf und sagte, dass sie es sich hierfür aufspart. Es hätte sie wirklich gefreut, all diese Blumen hier heute zu sehen, und wie vielen Menschen sie wichtig war. Seit sie gestorben ist, haben Leute bei uns angerufen und wollten wissen, ob sie Blumen schicken oder für die Krebsforschung spenden sollen. Und Leigh und ich – wer immer gerade am Telefon war – haben immer geantwortet: ›Ach, schicken Sie ruhig Blumen.‹ Mama hielt nichts von Wohltätigkeit, aber sie hat immer gesagt, dass sie hofft, dass die Kirche voller Blumen sein wird, wenn sie gestorben ist. Sie wollte, dass der Duft bis in den Himmel aufsteigt!«

Big Barbara McCray nickte energisch und flüsterte laut: »Das klingt ganz nach Marian – das sieht ihr ähnlich!«

Dauphin fuhr fort: »Bevor ich zum Bestattungsinstitut gefahren bin, war ich ganz aufgewühlt, weil Mama tot ist. Aber gestern bin ich da reingegangen und hab sie gesehen, und jetzt geht’s mir wieder gut. Sie sieht so glücklich aus! So natürlich! Ich schau sie an und hab das Gefühl, sie wird sich gleich in diesem Sarg aufsetzen und mich anmeckern!« Dauphin wandte sich dem Sarg zu und lächelte seine tote Mutter zärtlich an.

Big Barbara packte ihre Tochter an der Schulter. »Hattest du bei der Trauerrede die Finger im Spiel, Leigh?«

»Sei still, Barbara«, herrschte Luker sie an.

Dauphin wandte sich an die Nonne. »Mary-Scot, gibt’s irgendwas, das du über Mama sagen willst?«

Schwester Mary-Scot schüttelte den Kopf.

»Armes Ding!«, flüsterte Big Barbara. »Sie ist bestimmt vor Trauer am Boden zerstört.«

Im Ablauf der Begräbnisfeier trat eine unangenehme Pause ein. Der Priester sah Dauphin an, der immer noch am Ende der Kirchenbank stand. Dauphin blickte zu seiner Schwester, die sich darauf beschränkte, mit ihrem Rosenkranz zu hantieren. Der Organist über ihnen spähte über das Geländer, als ob er auf ein Zeichen zum Weiterspielen wartete.

»Genau deshalb braucht man ein gedrucktes Programm«, flüsterte Big Barbara ihrem Sohn zu und bedachte ihn mit einem anklagenden Blick. »Wenn’s keins gibt, hat keiner die geringste Ahnung, was er als Nächstes tun soll. Und ich hätte ein gedrucktes Programm für mein Sammelalbum gebrauchen können.«

Plötzlich stand Mary-Scot von ihrer Bank auf.

»Will sie doch noch was sagen?«, fragte Big Barbara hoffnungsvoll und so, dass es alle hörten.

Schwester Mary-Scot sagte nichts, aber ihr Aufstehen war offensichtlich ein Signal. Der Organist kletterte von seinem erhöhten Sitzplatz herab und trat dabei ungeschickt und misstönend auf ein paar Basspedale; dann verschwand er durch eine kleine Seitentür.

Nachdem er Dauphin und Schwester Mary-Scot trauervoll-verschwörerisch zugenickt hatte, machte der Priester auf dem Absatz kehrt und ging. Seine Schritte folgten denen des Organisten wie ein Echo aus dem Altarraum.

Es war, als hätten die beiden Kirchenmänner plötzlich aus irgendeinem speziellen und überaus wichtigen Grund beschlossen, die Zeremonie zu verlassen, bevor sie beendet war. Und die Trauerfeier war ganz sicher noch nicht vorbei: Es hatte keine zweite Hymne, keine Segnung, kein Postludium gegeben. Die Sargträger warteten immer noch vor der Kirche. Die Trauergäste waren jetzt allein mit der Leiche.

In ihrer gewaltigen Verblüffung über dieses unerklärliche Vorgehen drehte Big Barbara sich um und sprach laut mit Odessa, die gut zehn Meter entfernt war: »Odessa, was glauben die eigentlich, was sie da tun? Wo ist Pater Nalty hin? Wieso hat dieser Junge aufgehört, Orgel zu spielen – dabei wird er für Beerdigungen extra bezahlt, das weiß ich genau!«

»Miz Barbara …«, begann Odessa mit flehentlicher Höflichkeit.

»Barbara«, mischte Luker sich leise ein, »dreh dich um und halt einfach den Mund.«

Sie wollte protestieren, aber Dauphin sagte mit gequälter, unglücklicher Stimme zu ihr: »Big Barbara, bitte …«

Big Barbara, die ihren Schwiegersohn liebte, blieb still auf ihrer Bank sitzen, obwohl es sie große Mühe kostete.

»Bitte, Leute, betet ein paar Minuten für Mama«, forderte Dauphin die anderen auf. Gehorsam senkten sie die Köpfe.

Aus dem Augenwinkel sah India McCray, wie Schwester Mary-Scot eine lange, schmale schwarze Schachtel unter ihrem Skapulier hervorholte. Sie hielt sie fest umklammert.

India strich mit einem langen, lackierten Fingernagel über den Handrücken ihres Vaters. »Was hat sie da?«, flüsterte sie.

Luker blickte zu der Nonne, schüttelte ratlos den Kopf und flüsterte zurück: »Ich weiß nicht.«

Danach rührte sich viele Sekunden lang niemand in der Kirche. Die Klimaanlage wurde plötzlich lauter und übertönte die Verkehrsgeräusche von draußen. Niemand betete. Dauphin und Mary-Scot, die beschämt wirkten und sich offenbar sehr unwohl fühlten, standen sich gegenüber und starrten sich über den Mittelgang hinweg an. Leigh war ein, zwei Meter von ihnen abgerückt und hatte sich zur Seite gedreht. Sie stützte sich mit dem Ellenbogen auf die Lehne der Bank und hob ihren Schleier, um verwirrte Blicke mit ihrer Mutter auszutauschen. Luker und seine Tochter fassten sich mit einem Ausdruck der Verwunderung an den Händen. Odessa blickte starr vor sich hin, als ob man von ihr nicht erwarten könne, sich von allem überrascht zu zeigen, das sich bei der Beerdigung einer so gemeinen Frau wie Marian Savage abspielte.

Dauphin seufzte laut und nickte seiner Schwester zu. Langsam gingen sie zum Altar und stellten sich hinter dem Sarg auf. Sie sahen nicht auf ihre tote Mutter hinab, sondern starrten grimmig geradeaus.

Dauphin nahm die schmale schwarze Schachtel von der Nonne entgegen, entriegelte den Verschluss und hob den Deckel. Alle McCrays reckten die Hälse, konnten den Inhalt aber nicht erkennen. In den Mienen von Bruder und Schwester lag ein Schrecken und gleichzeitig eine solche Feierlichkeit, dass es selbst Big Barbara die Sprache verschlug.

Schwester Mary-Scot zog ein funkelndes Messer aus der Schachtel, das über eine schmale, spitze Klinge verfügte und etwa 20 Zentimeter lang war. Dauphin und sie hielten den Dolch gemeinsam am polierten Griff. Zweimal bewegten sie ihn über den offenen Sarg hinweg, dann richteten sie die Spitze abwärts auf das nicht mehr schlagende Herz ihrer Mutter.

Big Barbaras Erstaunen war so groß, dass sie aufstehen musste; Leigh fasste ihre Mutter am Arm und erhob sich ebenfalls. Luker und India schlossen sich an, genauso wie Odessa auf der anderen Gangseite. Im Stehen konnten die Trauergäste nun das Innere des Sargs sehen. Sie rechneten halb damit, dass Marian Savage sich aus Protest über diese außergewöhnlichen Vorgänge aufsetzen würde.

Schwester Mary-Scot ließ den Messergriff los. Ihre Hände zitterten über dem Sarg, ihre Lippen bewegten sich im Gebet. Sie riss die Augen weit auf, während sie in den Sarg griff und das leinene Totenhemd auseinanderfaltete. Marian Savages ungeschminkte Haut war von einem deutlichen Gelb. Schwester Mary-Scot schob eine Brustprothese zur Seite und brachte die Mastektomienarben zum Vorschein.

Dauphin sog scharf den Atem ein und hob das Messer hoch in die Luft.

»Gott, Dauphin!«, rief Schwester Mary-Scot. »Jetzt mach schon!«

Dauphin drückte die Klinge zwei bis drei Zentimeter tief in die eingesunkene Brust der Leiche. Zitternd ließ er sie dort verharren.

Dann zog er das Messer wieder heraus, langsam, als befürchtete er, Marian Savage Schmerzen zu bereiten. Als die Klinge wieder zum Vorschein kam, war sie mit einer Schicht der verschiedenen geronnenen Flüssigkeiten im Inneren des nicht einbalsamierten Körpers bedeckt. Er legte seiner Mutter das Messer in die kalten, steifen Hände und zitterte erneut, als er die Leiche tatsächlich berührte.

Schwester Mary-Scot warf die leere schwarze Schachtel beiseite, die klappernd auf dem polierten Holzboden landete. Schnell zog sie das Leichenhemd wieder zusammen und klappte den Sargdeckel kurzerhand über der misshandelten Leiche ihrer Mutter zu. Dann klopfte sie dreimal laut auf den Deckel. Es hörte sich erschütternd hohl an.

Der Priester und der Organist kamen durch die kleine Seitentür wieder herein. Dauphin und Mary-Scot hasteten zusammen zur Rückseite der Kirche und zogen die großen Holztüren auf, um die Sargträger hereinzulassen. Die sechs Männer liefen eilig durch den Gang, hoben sich den Sarg auf die Schultern und trugen ihn, begleitet von einem donnernden Postludium, hinaus in das glühende Sonnenlicht und die brennende Hitze dieses Mittwochnachmittags im Mai.

1. Teil

Savage-Mütter

1

Das Haus, in dem Dauphin und Leigh Savage wohnten, war 1906 erbaut worden; es war groß, gemütlich, ausgestattet mit großzügig geschnittenen Zimmern und voller sorgfältig und gefällig gearbeiteter Details an Kaminen, Zierleisten, Rahmen und Verglasungen. Aus den Fenstern im ersten Stock konnte man die Rückseite der großen Savage-Villa am Government Boulevard sehen.

Dauphins Haus war die Zweitresidenz der Savages, reserviert für jüngere Söhne und ihre Frauen. Die Patriarchen, älteren Söhne und Witwen hatten das Große Haus, wie sie es nannten. Marian Savage hatte gewollt, dass die frisch Verheirateten Dauphin und Leigh weiter bei ihr im Großen Haus wohnten, solange das Paar kinderlos blieb – für Säuglinge und Kleinkinder hatte sie nichts übrig –, aber Leigh hatte diese Einladung höflich ausgeschlagen. Marian Savages Schwiegertochter sagte, dass sie ebenso gut in ein eigenes Haus ziehen könne, und wies darauf hin, dass die Klimaanlage im Kleinen Haus viel effizienter sei.

Und trotz der Hitze an diesem Mittwochnachmittag, an dem die Temperatur auf dem Friedhof bei fast 40 Grad gelegen hatte, war es auf der verglasten Veranda an der Rückseite des Hauses von Dauphin und Leigh fast schon unangenehm kühl. Das grelle Sonnenlicht, das an der Vorderseite vorherrschte, wurde hier durch die zwei großen Lebenseichen gefiltert, die den Garten des Kleinen Hauses vom ausgedehnten Grundstück der Villa trennten. In dieser großzügig bemessenen Kammer, gefüllt mit schweren Polstermöbeln, die mit breitflächig gemustertem Chintz bezogen waren, hatte Big Barbara ihre Schuhe und Strümpfe ausgezogen. Die Natursteinplatten waren kalt unter ihren Füßen, und in ihrem Scotch schwamm jede Menge Eis.

Im Augenblick befanden sich nur Luker, Big Barbara und India im Haus. Leighs zwei Hausmädchen hatten zu Ehren der Toten für einen Tag freibekommen. Big Barbara saß an einem Ende des großen, weichen Sofas und blätterte einen Hammacher-Schlemmer-Katalog durch, wobei sie die Seiten umknickte, die Leigh sich noch einmal genauer ansehen sollte. Luker, der die Schuhe ausgezogen hatte, lag ausgestreckt auf der Couch und legte seiner Mutter die Füße auf den Schoß. India saß an dem langen aufgebockten Tisch hinter der Couch und zeichnete die Muster, die sie sich in der Kirche eingeprägt hatte, auf Rasterpapier.

»Das Haus kommt mir leer vor«, bemerkte Luker.

»Das liegt daran, dass keiner da ist«, erwiderte seine Mutter. »Nach einer Beerdigung kommen Häuser einem immer leer vor.«

»Wo ist Dauphin?«

»Dauphin bringt Mary-Scot zurück nach Pensacola. Wir hoffen, dass er bis zum Abendessen wieder da ist. Leigh und Odessa kümmern sich in der Kirche um alles. Luker, hör zu …«

»Was?«

»Ich will nicht, dass mir irgendeiner von euch wegstirbt, ihr habt nämlich nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was für ein Aufwand das ist, eine Beerdigung zu organisieren!«

Luker erwiderte nichts.

»Big Barbara?«, fragte India, während ihre Großmutter sich den letzten Eiswürfel in den Mund stopfte.

»Was denn, Kind?«

»Macht man das hier in der Gegend immer bei Begräbnissen?«

»Macht man was?«, gab Big Barbara unbehaglich zurück, ohne sich umzudrehen.

»Messer in tote Menschen stechen.«

»Ich hatte gehofft, du hättest in diesem Moment nicht aufgepasst. Aber ich kann dir versichern, Kind, das ist hier nicht üblich. Tatsächlich hab ich das selbst noch nie gesehen. Und es tut mir wirklich sehr leid, dass du’s mit ansehen musstest.«

»Hat mir nichts ausgemacht.« India zuckte mit den Schultern. »Sie war ja tot, nicht?«

»Ja«, bestätigte Big Barbara, wobei sie ihrem Sohn einen Blick zuwarf, in der Hoffnung, er würde diesen unglücklichen Wortwechsel unterbrechen. Luker hatte die Augen geschlossen, und Big Barbara wusste, dass er dadurch den Eindruck erwecken wollte, er würde schlafen.

»Aber du bist noch zu jung, dich überhaupt mit solchen Sachen zu befassen. Ich bin zu meiner ersten Hochzeit gegangen, als ich neun war, aber sie haben mich nicht zu einer Beerdigung gehen lassen, bis ich 15 war – und das war nach dem Hurrikan Delia, als die Hälfte der Leute, die ich kannte, 25 Meilen hoch in die Luft gerissen wurden, und Holzsplitter sich überall durch die Telefonmasten bohrten. Eine Menge Begräbnisse in jenem Monat, das kann ich dir sagen!«

»Ich hab schon mal Tote gesehen«, erwiderte India. »Einmal bin ich zur Schule gegangen, und da lag ein toter Mann in einem Durchgang. Mein Freund und ich haben ihn mit einem Stock angestoßen. Wir haben mit seinem Fuß gewackelt, dann sind wir weggerannt. Und an einem Nachmittag haben Luker und ich in Chinatown Dim Sum gegessen …«

»Ihr habt was gegessen? Sind das Innereien?«

»Wir haben in Chinatown Mittag gegessen«, drückte India sich einfacher aus. »Und als wir aus dem Restaurant kamen, haben wir gesehen, wie zwei kleine chinesische Mädchen auf der Straße von einem Wassertransporter überfahren wurden. Es war eklig – man konnte ihr Gehirn und alles sehen. Danach hab ich zu Luker gesagt, dass ich nie wieder Hirn essen würde – und das hab ich auch nicht.«

»Das ist ja furchtbar!«, rief Big Barbara. »Die armen kleinen Mädchen – waren das Zwillinge, India?«

India wusste es nicht.

»Was für eine schreckliche Geschichte!« Big Barbara schob Lukers Füße von ihrem Schoß. »So was kann auch nur in New York passieren. Ich versteh nicht, warum ihr immer noch da wohnt, jetzt, nachdem du geschieden bist.«

»Ich liebe New York«, wandte Luker ein, ohne die Augen zu öffnen.

»Ich auch«, pflichtete India ihm bei.

»Als du dich hast scheiden lassen von … dieser Frau, hättest du wieder nach Hause kommen sollen.«

»Ich hasse Alabama«, entgegnete Luker.

India schwieg.

»Luker«, fuhr Big Barbara fort, die jetzt bei ihrem Lieblingsthema war, »der Tag, als du angerufen und gesagt hast, dass du dich scheiden lässt, war der glücklichste in meinem Leben. Ich hab zu Lawton gesagt, ›Lawton‹, hab ich gesagt, ›ich …‹.«

»Fang nicht schon wieder damit an«, bat Luker, »wir wissen alle, was du von … dieser Frau hältst.«

»Dann steh auf und hol mir noch ein bisschen Scotch. Vom Trauern hab ich schon immer einen trockenen Hals bekommen – schon als ich ein kleines Mädchen war.«

Luker erhob sich langsam. »Barbara, es ist noch nicht mal vier Uhr. Das erste Glas hast du so runtergekippt …«

»Ich hab bloß versucht, an das Eis zu kommen, weil ich solchen Durst hatte. Auf dem Friedhof sollte es einen Trinkwasserbrunnen geben. Ich frag mich, warum die dort keinen haben. Bei einer Beerdigung kann man doch genauso Durst kriegen wie überall sonst auch.«

Aus der Küche rief Luker: »Du bist ’ne Säuferin, Barbara, und es wird Zeit, dass du was dagegen unternimmst!«

»Du hast wohl mit deinem Vater geredet!«, entgegnete Big Barbara. Sie wandte sich India zu. »Behandelst du ihn auch so schlecht wie er mich?«

India hob den roten Bleistift vom Rasterpapier. »Ja.«

»Dann bist du ein missratenes Kind!«, verkündete Big Barbara. »Ich weiß nicht, warum ich meine Liebe an euch beide verschwende!«

Luker brachte seiner Mutter den Drink. »Ich hab ihn schwach gemacht. Sind fast nur Eiswürfel und Wasser. Ist ja nicht nötig, dass du schon vor Sonnenuntergang betrunken bist.«

»Meine beste Freundin auf der Welt ist gestorben. Ich trinke auf ihr Andenken.«

»Da freut sie sich bestimmt«, murmelte Luker leise. Er warf sich auf die Couch und ließ seine Füße wieder in den Schoß seiner Mutter sinken.

»Leg sie flach hin«, befahl Big Barbara, »damit ich den Katalog drauflegen kann.«

Für ein paar Minuten blieb es still. India setzte mit einer Handvoll Buntstifte ihre akribische Arbeit fort; Big Barbara nippte an ihrem Getränk und blätterte den Katalog durch, den sie auf Lukers Füßen abstützte.

»Du lieber Gott!«, sagte sie zu Luker und schlug ihm mit der Faust ans Knie. »Hast du das gesehen, Luker?«

»Was gesehen?«, murmelte er ohne Neugier.

»Hier drin gibt’s ’ne Speiseeismaschine, die 700 Dollar kostet. Die braucht nicht mal Steinsalz. Wahrscheinlich nicht mal Milch und Sahne. Für so viel Geld brauchst du sie nur noch anzuschließen, und vier Minuten später hast du zwei Liter Kirsch-Pfirsich-Vanille.«

»Dann überrascht’s mich, dass Leigh nicht so ein Ding besitzt.«

»Hat sie!«, sagte Big Barbara. »Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass die 700 Dollar kosten! Mit 700 Dollar kann man ’ne Anzahlung für ein Wohnmobil leisten!«

»Wohnmobile sind doch geschmacklos, Barbara. Eine Eismaschine kann man wenigstens im Wandschrank verstecken. Außerdem hat Dauphin alles Geld der Welt. Und jetzt, nachdem Marian Savage so taktvoll war abzutreten, wird er sogar noch mehr kriegen. Werden die ins Große Haus ziehen?«

»Ich weiß nicht, sie haben sich noch nicht entschieden. Sie werden sich erst entscheiden, wenn wir aus Beldame zurück sind.«

»Barbara, wessen Idee war das eigentlich, dass wir alle nach Beldame fahren? Ich meine, Marian Savage ist auf Beldame gestorben. Meinst du, es ist gut für Dauphin, dort unten zu sein, wo vor gerade mal drei Tagen seine Mutter gestorben ist?«

Big Barbara zuckte mit den Schultern. »Du glaubst doch nicht, dass ich so was vorschlagen würde, oder? Leigh war’s auch nicht. Das war Dauphins Idee – Dauphins und Odessas. Odessa ist natürlich mit ihr dort gewesen – in der Zeit, als sie so krank war, ist Marian nicht mal in den Flur gegangen, wenn Odessa nicht bei ihr war. Jedenfalls dachten Dauphin und Odessa anscheinend, dass es uns allen guttun würde, da hinzufahren, um auf andere Gedanken zu kommen. Wisst ihr noch? Als Bothwell da unten gestorben ist, ist danach sechs Monate lang niemand mehr hingefahren – und in dem Jahr gab’s einen richtig schönen Sommer!«

»Bothwell war Dauphins Vater?«, erkundigte sich India.

Big Barbara nickte. »Wie alt war Dauphin, als Bothwell gestorben ist, Luker?«

»Fünf. Sechs. Sieben. Ich weiß nicht mehr. Hab ganz vergessen, dass er auch auf Beldame gestorben ist.«

»Ich weiß«, erwiderte Big Barbara. »Wer denkt schon noch an den armen, alten Bothwell? Aber es ist nun auch nicht so, dass Marian dort sehr lange gewesen wäre oder all ihr Leiden sich auf Beldame abgespielt hätte. Sie und Odessa waren noch nicht länger als eineinhalb Tage da, als Marian starb. Das war wirklich merkwürdig. Fast zwei Jahre lang wohnte sie im Großen Haus, verließ kaum das Zimmer, schlief den ganzen Tag und war dann die ganze Nacht wach, um sich über irgendwas zu beklagen. Dann beschließt sie ganz plötzlich, dass sie nach Beldame will. Dauphin hat versucht, es ihr auszureden. Ich hab versucht, es ihr auszureden, aber wenn Marian sich was in den Kopf gesetzt hatte, war es da nicht mehr rauszukriegen. Also fährt sie runter nach Beldame. Dauphin wollte mit, aber Marian hat ihn nicht gelassen. Wollte nicht mal, dass er fährt. Johnny Red hat sie und Odessa hingefahren. Und sie waren kaum 24 Stunden weg, als auch schon ein Polizist an die Tür klopft, um Dauphin mitzuteilen, dass Marian tot ist. Das war einfach schrecklich.«

»Woran ist sie gestorben?«, fragte India.

»Krebs. Der hat sie aufgefressen. War nur seltsam, dass sie hier zwei Jahre lang durchgehalten hat und dann so plötzlich gestorben ist, als sie nach Beldame kam.«

»War Odessa bei ihr, als sie starb?«, erkundigte sich Luker.

Big Barbara schüttelte den Kopf. »Odessa war oben und hat sauber gemacht oder so, und Marian hatte draußen auf der Veranda einen Schlaganfall. Als Odessa nach unten kam, hat sich die Schaukel noch bewegt, aber Marian lag tot auf den Dielen. Odessa schleppte sie ins Haus, legte sie in die Hängematte, ging zu Fuß nach Gasque und rief die Highwaypolizei an. Sie hat auch versucht, Dauphin anzurufen, aber bei ihm war niemand zu Hause. Hör mal, Luker«, fuhr Big Barbara mit gesenkter Stimme fort. »Was India gesagt hat, hat mich nachdenklich gemacht – bist du schon drauf gekommen, was die Sache mit dem Messer sollte?«

Luker hatte sich abgewandt und das Gesicht zwischen Kissen und Rückenlehne der Couch vergraben. Big Barbara drehte ihn herum.

»Ja, bin ich«, antwortete er.

»Und?«

»Dauphin und Mary-Scot hat’s einfach leidgetan, dass sie kein Messer in sie reingebohrt haben, als sie noch gelebt hat, und das war ihre letzte Chance.«

In der Zimmerecke saß ein großer roter Papagei in einem Käfig, der 1,80 Meter über dem Boden hing. Der Vogel schrie.

Big Barbara zeigte auf ihn. »Siehst du? Nails versteht jedes Wort, das du sagst. Marian hat diesen Vogel geliebt, also wag’s nicht, vor Nails irgendwas Gemeines über Marian zu sagen! Er mag das nicht.«

»Was macht dieses Vieh überhaupt hier?«

»Na, sie konnten ihn doch nicht einfach im Großen Haus lassen. Ohne Marian wäre er nach drei Stunden eingegangen.«

»Sie hätten ihn zusammen mit ihr begraben sollen.«

»Ich dachte, Papageien können sprechen«, sagte India.

Nails steckte den Schnabel durch die Maschen des Käfigs und schrie wieder.

»Der da imitiert gerade perfekt Marian Savage«, kommentierte Luker.

»Luker«, rief Big Barbara, packte eine Handvoll seiner Zehen und verdrehte sie. »Ich versteh nicht, warum du so böse Sachen über die Frau sagst, die meine allerbeste Freundin war.«

»Weil sie das gemeinste Miststück war, das je seinen Fuß auf die Straßen von Mobile gesetzt hat.«

»Ich würde mir wünschen, dass du vor einem 13-jährigen Mädchen nicht solche Ausdrücke benutzt.«

»Sie kann mich ja nicht sehen«, entgegnete Luker, der von Indias Sitzplatz aus tatsächlich unsichtbar war, »also weiß sie gar nicht, wer das gesagt hat.«

»Doch, weiß ich«, widersprach India und fügte an ihre Großmutter gerichtet hinzu: »Er hat schon schlimmere Sachen gesagt. Und ich auch.«

»Da wette ich drauf«, seufzte Big Barbara.

»Barbara, du weißt, wie boshaft diese Frau war«, beharrte Luker. »Der arme, alte Dauphin. Solange Mary-Scot noch dabei war, hat sie ihn wie Dreck behandelt. Und als Mary-Scot dann ins Kloster gegangen ist, wie Scheiße.«

»Schhh!«

»Du weißt, dass es stimmt.« Luker zog tief die Luft ein. »Und so ist das in dieser Familie schon seit 200 Jahren. Die Männer sind alle lieb und gutherzig und die Frauen tragen eine Ritterrüstung.«

»Aber sie sind gute Ehefrauen«, protestierte Big Barbara. »Marian war Bothwell eine gute Frau, solange er gelebt hat. Sie hat ihn glücklich gemacht.«

»Ihm hätt’s wahrscheinlich auch gefallen, an die Wand genagelt und mit ’ner Fahrradkette verprügelt zu werden.«

»Dir gefällt das«, sagte India zu ihrem Vater. Big Barbara riss bestürzt den Kopf herum.

»India lügt wie gedruckt«, beschwichtigte Luker sie ruhig. »Sie weiß überhaupt nichts über mein Sexleben. Sie ist erst 13.« Er richtete sich etwas auf, um seine Tochter angrinsen zu können. »Sie weiß ja noch nicht mal, was Ficken ist.«

»Luker!«

»Ach, Barbara, hör mal – wenn ich meine Füße schon auf deinem Schoß habe, wieso knetest du sie mir nicht ein bisschen? Die Schuhe heute haben ganz schön gedrückt.«

Big Barbara zog ihrem Sohn die Socken aus und begann, ihm die Füße zu massieren.

»Tja«, fuhr Luker fort, »mag ja sein, dass die Savage-Frauen als Ehefrauen ganz okay sind, aber als Mütter sind sie ein Reinfall.«

»Nein, sind sie nicht!«

»Barbara, du weißt nicht, wovon du redest. Wieso versuchst du, eine Tote in Schutz zu nehmen?«

»Marian Savage …«

»Savage-Mütter fressen ihre Kinder auf!«, rief Luker, und der Papagei schrie noch einmal.

2

Big Barbara, Luker und India blieben noch eine Stunde auf der verglasten Veranda und warteten darauf, dass Leigh zurückkam. Luker schlief mit den Füßen auf dem Schoß seiner Mutter und schreckte nur auf, wenn der Papagei Nails schrie. India brachte ihrer Großmutter einen Stapel Kataloge zum Durchblättern, während sie selbst ein blaues Arbeitshemd mit grünen und violetten Fäden bestickte. Die Sonne schien immer noch hell und grün durch das Laubdach der Lebenseichen hinter dem Haus. Ein quadratisches Stück buntes Bleiglas baumelte vor einem Fenster, und von Zeit zu Zeit brach die Sonne für Momente durch die raschelnden Blätter, bohrte sich durch dieses Glasquadrat und tauchte Indias Gesicht in goldene, blaue und rote Farbtöne.

Endlich traf Leigh ein: Sie hörten den Wagen auf der geschotterten Einfahrt, hörten, wie die Wagentür zugeschlagen und die Tür zum Wäscheraum im Keller geöffnet wurde.

»Hattet ihr so viel zu tun?«, fragte Big Barbara ihre Tochter, die durch die Küche zu ihnen kam. »Du warst ganz schön lange weg.«

»Steh auf, Luker!«, rief Leigh. »Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen gewesen.« Luker erhob sich matt und unsicher vom Sofa. Leigh schüttelte ihre Schuhe ab und nahm seinen Platz ein. Dann löste sie ihren Schleier und ließ ihn auf den Couchtisch fallen. »Mama, ich wette, du sitzt hier schon den ganzen Nachmittag und reibst ihm die Füße. Reib doch meine mal für eine Weile.«

»Mit oder ohne Strümpfe?«

»Mit, lass sie an. Ich hab im Moment nicht die Kraft, sie auszuziehen.«

»Hast du Odessa mit zurückgebracht?«, erkundigte sich Luker, der jetzt am Tisch saß und das Werk seiner Tocher auf dem Rasterpapier begutachtete.

»Ich bin hier«, meldete Odessa sich von der Küchentür zu Wort.

»Deshalb haben wir so lange gebraucht«, erklärte Leigh. »Wir sind zur Kirche zurückgegangen, haben uns dort um alles gekümmert – obwohl’s nicht allzu viel zu tun gibt bei nur sieben Gästen und nur einem Sarg.«

»Was habt ihr mit den überzähligen Blumen gemacht?«

»Die haben wir zu Odessas Kirche gebracht. Da ist letzte Nacht ein alter Mann gestorben, die Familie hatte nichts, also haben wir die Blumen hingetragen und sie in die Kirche gelegt. Wir sind alle zu der Beerdigung eingeladen, aber ich hab ihnen gesagt, dass ich nicht glaube, dass wir hinkommen – ein Begräbnis pro Woche, das reicht so ziemlich jedem.«

»Kann ich Ihnen irgendwas bringen?«, erkundigte sich Odessa.

Leigh erwiderte: »Eistee bitte, Odessa.«

»Scotch mit viel Eis«, sagte Big Barbara.

»Das erledige ich lieber«, wandte Luker sich an Odessa. »Ich glaube, ich will selber mal ein bisschen aufholen. Willst du irgendwas, India?«

India, die das Anstellen von Familiendienern nicht gutheißen konnte, hatte bei Odessas Angebot den Kopf geschüttelt, aber zu ihrem Vater sagte sie: »Vielleicht etwas Sherry …«

»Dauphin hat Punt e Mes«, erwiderte Luker.

»Oh, toll! Mit einem Eiswürfel.«

Big Barbara wirbelte herum. »Luker, trinkt das Kind etwa?«

»Erst seit wir ihr das Speed abgewöhnt haben«, gab Luker zurück und zwinkerte Odessa zu.

»Du bist zu jung zum Trinken!«, rief Big Barbara ihrer Enkelin zu.

»Nein, bin ich nicht«, widersprach India gelassen.

»Also jedenfalls zu jung, um vor meinen Augen zu trinken!«

»Dann dreh dich um.«

»Das tu ich auch!«, sagte Big Barbara und tat es. Sie schaute Leigh an. »Weißt du, dass dieses Kind in New York die ganze Zeit tote Menschen sieht – auf offener Straße? Tote auf der Straße, hast du so was schon mal gehört? Leute sterben, wo man sie sehen und mit einem Stock anstoßen kann!«

»India ist schon viel erwachsener, als ich in ihrem Alter war, Mama«, versicherte Leigh ihr. »Ich glaub nicht, dass du dir große Sorgen um sie machen musst.«

»Luker muss ein schrecklicher Vater sein, wenn ihr mich fragt. Er ist der gemeinste Kerl auf der Welt, da könnt ihr jeden fragen.«

»Ist das der Grund dafür, dass du ihn lieber hast als mich?«, fragte Leigh.

Big Barbara antwortete nicht, aber India lachte. »So schlimm ist Luker nicht.«

Luker kam mit einem Tablett mit Getränken zum Vorschein. Zuerst ging er zu India. »Barbara, schau mal, wie gut ich sie abgerichtet habe. Was sagt man, India?«

India stand vom Tisch auf, machte einen Knicks und sagte mit affektierter Stimme: »Danke vielmals, Vater, dass du mir dieses Glas Punt e Mes mit Eis bringst.«

India setzte sich wieder, aber Big Barbara war nicht überzeugt. »Manieren hat sie, aber hat sie auch Moral?«

»Oh«, entgegnete Luker unbekümmert, »sie und ich haben keine Moral. Wir müssen uns mit ein paar Skrupeln begnügen.«

»Dachte ich mir. Aus euch beiden kann einfach nichts Vernünftiges werden.«

India wandte sich um zu ihrer Großmutter. »Wir sind anders als du«, sagte sie schlicht.

Big Barbara schüttelte den Kopf. »Hast du jemals wahrere Worte gehört, Leigh?«

»Nein«, antwortete Leigh und verschüttete im selben Moment die Hälfte ihres Eistees über ihrem schwarzen Kleid. Sie schüttelte den Kopf über ihre Ungeschicklichkeit, stand auf und ging ins Haus, um sich umzuziehen. Als sie ein paar Minuten später zurückkehrte, hatte Luker seinen Platz auf der Couch wieder eingenommen; er machte ihr ein eher halbherziges Angebot, ihn für sie zu räumen.

»Also, Leute«, begann Leigh und nahm auf einem Sessel ihnen gegenüber Platz. »Ihr könnt’s sicher alle gar nicht erwarten, was über das Messer zu hören, oder?«

»Du weißt davon!«, rief Big Barbara.

»Odessa hat mir auf dem Weg zurück zur Kirche davon erzählt.«

»Wie kommt’s, dass Odessa davon wusste und du nicht?«, fragte Luker.

»Weil das ein Familiengeheimnis der Savages ist, darum, und weil’s nichts gibt, das Odessa über die Savages nicht weiß.«

»Marian Savage hat mir alles erzählt«, sagte Big Barbara, »aber sie hat nie ein Wort darüber verloren, Messer in tote Menschen zu stechen. An so was würde ich mich erinnern.«

»Mach schon, erzähl’s uns«, forderte Luker sie auf, der seiner entspannten Haltung zum Trotz ungeduldig war. Das Licht im Raum war jetzt vollkommen grün.

»Hol mir was zu trinken, Luker, dann erzähl ich dir alles, was Odessa mir erzählt hat. Und wenn ihr dann alles darüber erfahren habt, werdet ihr das Dauphin gegenüber nicht erwähnen, verstanden? Er hat das nicht gerne getan – er wollte Marian nicht dieses Messer in die Brust stechen.«

»Dann hätte er mich fragen sollen!«, rief Luker.

Nails in seinem Käfig schrie auf.

»Ich kann diesen Vogel nicht ausstehen«, murmelte Leigh erschöpft.

Luker stand auf, um ihr das Getränk zu holen, und als er zurückkehrte, folgte Odessa ihm. »Willst du aufpassen, dass sie es richtig erzählt?«, fragte Luker sie über die Schulter, und sie nickte. Mit ihren knochigen, schwarzen Fingern strich sie an den Seiten eines Eisteeglases auf und ab, während sie am entgegengesetzten Ende des langen Tisches Platz nahm, an dem India sich tief über den Block mit Rasterpapier beugte.

Leigh betrachtete sie alle, und ihr Gesichtsausdruck war ernst. »Odessa, du wirst mich doch unterbrechen, wenn ich was Falsches sage, oder?«

»Ja, Ma’am, das werde ich«, versicherte Odessa und trank auf diese Abmachung einen Schluck Tee.

»Also«, begann Leigh, »wir wissen ja alle, wie lange die Savages schon in Mobile sind …«

»Die waren schon hier, bevor es ein Mobile gab«, ergänzte Big Barbara. »Sie waren Franzosen. Die Franzosen waren die Ersten, die hierherkamen – nach den Spaniern, meine ich. Ursprünglich waren sie die Sauvages.« Diese kleine Rede war an India gerichtet, die vor ihrem Zeichenblock saß und nickte.

»Tja, zu dieser Zeit – vor etwa 250 Jahren – gehörte Mobile den Franzosen, und schon damals waren die Savages ziemlich wichtig. Der Gouverneur des gesamten französischen Territoriums hier war ein Savage, und er hatte eine Tochter – ich weiß ihren Namen nicht, weißt du ihn, Odessa?«

Odessa schüttelte den Kopf.

»Nun ja, diese Tochter starb, während sie ihr Kind zur Welt brachte. Das Baby ist auch gestorben, und sie wurden zusammen im Familienmausoleum beigesetzt. Nicht das, in dem wir Marian heute beerdigt haben, sondern das vorherige – das ist jetzt nicht mehr da. Jedenfalls, im nächsten Jahr starb auch noch der Mann dieser Frau – an Cholera oder so was –, und sie haben das Mausoleum wieder geöffnet.« Sie hielt inne.

»Und wissen Sie, was sie gefunden haben?«, fragte Odessa hinter ihnen.

Niemand hatte auch nur die geringste Ahnung.

»Sie stellten fest, dass sie das Mädchen lebendig begraben hatten«, übernahm Leigh wieder das Wort. »Sie war aufgewacht, hatte den Deckel zur Seite geschoben, hat geschrien und geschrien, doch gehört hatte sie niemand. Sie riss sich die Hände auf beim Versuch, die Tür zu öffnen, aber sie schaffte es nicht. Und sie hatte nichts zu essen – also hat sie das tote Baby gegessen. Und als sie damit fertig war, häufte sie die Knochen in einer Ecke auf und legte die Kleider des Babys darüber. Dann ist sie verhungert – und das haben sie gefunden, als sie das Mausoleum geöffnet haben.«

»Das wäre nicht passiert, wenn sie sie einbalsamiert hätten«, merkte Big Barbara an. »Oft laufen die Leute auf dem Balsamiertisch für kurze Zeit schwarz an, und das bedeutet, dass sie noch ein bisschen Leben in sich haben, aber wenn die Balsamierflüssigkeit einmal drin ist, wacht keiner mehr auf. Wer auch immer da ist, wenn ich gestorben bin – ich will, dass er dafür sorgt, dass man mich einbalsamiert.«

»Ich glaube nicht, dass die Geschichte schon zu Ende war, Barbara«, tadelte Luker sie für die Unterbrechung.

»Nun ja«, wehrte Big Barbara ab, »es ist jetzt schon eine furchtbare Geschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, was jetzt noch kommen soll.«

»Als sie die tote Frau und den kleinen Knochenhaufen am Boden des Mausoleums fanden, waren sie so erschüttert, dass sie zu dem Schluss kamen, sie müssten etwas tun, um zu verhindern, dass so etwas jemals wieder passiert. Daher hat bei jedem Begräbnis, das danach kam, das Familienoberhaupt ein Messer ins Herz der toten Person gestochen, nur um sicherzugehen, dass sie wirklich tot ist. Das taten sie immer während der Bestattungsfeier, damit jeder sehen konnte, dass es getan war, und niemand sich Sorgen machte, die Leiche könnte im Mausoleum wieder aufwachen. Das war keine schlechte Idee, wenn man bedenkt, dass sie noch keine Einbalsamierungsflüssigkeit kannten.«

India hatte den Blick von ihrem Rasterpapier gehoben und hörte Leigh aufmerksam zu. Ihr Stift bewegte sich jedoch weiter unaufhörlich und zielstrebig über die Seite, und hin und wieder sah sie hinab, als ob das Bild, das dort Gestalt annahm, sie überraschte.

»Deshalb hat danach jeder, der in die Familie Savage hineingeboren wurde, bei seiner Taufe ein Messer geschenkt bekommen, das er für den Rest seines Lebens bei sich behielt. Und wenn er gestorben ist, hat man ihm das Messer in die Brust gestoßen, es dann in den Sarg gelegt und mit ihm begraben.«

»Und mit der Zeit war es dann nur noch ein Ritual«, sagte Luker. »Ich meine, Dauphin hat das Messer nicht ganz reingestoßen, oder? Er hat sie nur ein bisschen angestochen.«

»Das stimmt«, bestätigte Odessa, »aber das ist immer noch nicht alles.«

»Ich kann nicht glauben, dass da noch mehr kommt!«, rief Big Barbara.

»Irgendwann vor dem Bürgerkrieg«, fuhr Leigh fort, »gab es da ein Mädchen, das einen Savage-Jungen geheiratet hat. Sie hatte zwei Kinder, beides Mädchen, und das dritte Baby wäre ein Junge gewesen, aber er starb bei der Geburt. Und sie direkt danach. Sie haben die Mutter und das Baby im selben Sarg bestattet, genau wie davor.«

»Haben sie das Messer auch in das tote Baby gestochen?«, fragte India. Ihr Stift schraffierte eine Fläche auf dem Block, ohne dass sie hinsah.

»Ja«, antwortete Odessa.

»Ja«, bestätigte Leigh, »das haben sie mit Sicherheit. Der Vater des Jungen hat das Messer zuerst in das Baby gesteckt und es wieder rausgezogen – es muss furchtbar für ihn gewesen sein, das tun zu müssen. Die Kirche war voll, und der Vater zog das Messer aus seinem kleinen Baby. Er hat geweint, aber er war tapfer, und er hob das Messer hoch und stieß es nach unten, seiner Frau in die Brust …«

»Und?«, drängte Luker, als sie nicht weitersprach.

»Und sie wachte schreiend auf«, sagte Leigh leise. »Der Schock, als sich das Messer in sie hineinbohrte, ließ sie aufwachen. Alles war voller Blut, das Totenhemd, der Sarg, das Baby und auch ihr Mann. Sie packte ihn um den Hals und zog ihn zu sich in den Sarg, der kippte um und sie sind alle drei in den Mittelgang gepurzelt. Sie behielt ihre Arme um seinen Hals geschlungen, und so ist sie gestorben. Danach kam dann die richtige Beerdigung …«

»Was wurde aus dem Mann?«, erkundigte India sich neugierig.

»Er hat wieder geheiratet. Das war Dauphins Ururgroßvater, und er war auch derjenige, der Beldame gebaut hat.«

Big Barbara begann zu weinen – aufgewühlt nicht nur durch diese Geschichte, sondern durch den Anbruch des Abends, den Scotch, den sie konsumiert hatte, und das wachsende Gefühl von Verlust, das sie spürte. Luker, der es sah, massierte ihren Oberschenkel mit den Fußsohlen, um sie zu trösten.

»Das ist also der Grund, weshalb sie das Messer nicht mehr ganz reinstechen?«, fragte er leise.

»Genau«, bestätigte Odessa.

»Sie berühren die Brust nur mit der Messerspitze – das ist der symbolische Teil«, erläuterte Leigh. »Aber dann legen sie den Toten das Messer in die Hände, und das ist nicht symbolisch gemeint. Sie tun das, damit sie sich umbringen können, falls sie im Sarg aufwachen.«

»Aber wurde Marian Savage denn nicht einbalsamiert?«, hakte Luker nach.

»Nein«, erwiderte Big Barbara. »Wurde sie nicht. Bothwell ebenfalls nicht, also hat sie gesagt, dass sie’s auch nicht will.«

»Tja«, sagte Luker mit pragmatischem Tonfall, »wenn die Savages sich einfach alle einbalsamieren lassen würden, bräuchten sie sich keine Gedanken wegen des Messers zu machen.«

»Du bist jetzt auch eine Savage«, wandte India sich an Leigh. »Hast du ein Messer?«

»Nein«, antwortete Leigh überrascht – denn daran hatte sie noch nie gedacht. »Ich hab keins. Ich weiß nicht, was sie machen werden …«

»Doch, Ma’am«, widersprach Odessa, »Sie haben eins.«

Leigh hob den Blick. »Ach ja? Wo ist es, Odessa? Ich wusste nicht …«

»Miz Savage hat es Ihnen zur Hochzeit geschenkt, aber Mr. Dauphin wollte nicht, dass Sie es sehen. Er hat’s versteckt. Er weiß, wo es ist, und ich weiß es auch. Ich kann’s Ihnen zeigen, wenn Sie’s sehen wollen.« Sie stand auf, um das Messer zu holen.

»Nein«, rief Big Barbara, »lass es gut sein, Odessa.« Die Angesprochene setzte sich.

»Das ist unheimlich.« Leigh erschauerte leicht. »Ich wusste das nicht, ich …«

»Ich will nicht, dass sie das mit dir machen«, rief Big Barbara.

»Sie ist jetzt eine Savage, Big Barbara«, erinnerte India sie. »Es muss getan werden – wenn sie tot ist, meine ich.« Indias Stift bewegte sich schnell und stark angewinkelt über das Papier. Sie warf immer noch keinen Blick auf das, was sie zeichnete.

»Nein!«, protestierte Big Barbara. »Dauphin wird kein Messer in dich stechen, er …«

»Barbara«, ermahnte Luker sie, »reg dich nicht auf. Wenn sie tot ist, kann es sie nicht verletzen. Leigh ist noch nicht tot, und außerdem wirst du wahrscheinlich sowieso nicht dabei sein, wenn’s dazu kommt.«

»Mir gefällt das trotzdem nicht!«

»Ach, Mama, mach dir keine Gedanken darüber. Ich wollte nur, dass ihr alle über das Messer Bescheid wisst, damit ihr nichts darüber zu Dauphin sagt, wenn er kommt. Es war schon wirklich lieb von ihm, dass er uns zur Beerdigung gehen ließ. Die Beerdigungen der Familie Savage sind wegen der Messer immer vollkommen privat gewesen, aber er wollte uns zeigen, wie sehr er uns vertraut. Er wusste, dass wir es nicht überall herumerzählen würden, dass er und Mary-Scot Marian einen Dolch in die Brust gesteckt haben, nachdem sie gestorben war …«

»Natürlich nicht!«, rief Barbara und kippte den Rest ihres geschmolzenen Eises hinunter.

»Weiß Dauphin, dass wir’s wissen?«, fragte Luker.

»Er hat mir gesagt, ich soll es Miz Leigh sagen, damit sie es Ihnen allen erzählen kann«, erwiderte Odessa, »also weiß er es.«

»Gut.« Luker bedachte seine Mutter mit einem eindringlichen Blick. »Dann werden wir das nie wieder erwähnen. Dauphin ist der netteste Kerl auf der Welt, und keiner von uns wird irgendwas sagen, das ihm auch nur im Geringsten unangenehm wäre, stimmt’s, Barbara?«

»Natürlich nicht!«

»Ich werde das Abendessen für Sie machen«, verkündete Odessa und stand auf, um in die Küche zu gehen.

Leigh und ihre Mutter gingen ins Schlafzimmer, um etwas Bequemeres zu finden, das Big Barbara anziehen konnte. Die Vertrautheit zwischen Mutter und Tochter McCray beruhte vor allem darauf, dass sie sich gegenseitig beim An- und Ausziehen halfen.

Luker ging in die Küche, um die Gläser für sich und seine Tochter nachzufüllen. Als er zurückkehrte, setzte er sich neben India auf die Bank und bat: »Lass mich mal sehen, was du da gezeichnet hast.«

Sie behielt die Zeichnung bei sich. »Ich war das nicht.«

»Was meinst du damit?«

»Ich meine damit«, erwiderte India, »dass ich das nicht gezeichnet habe. Ich hab nur den Stift gehalten.«

Luker sah sie verständnislos an. »Zeig mir das Bild.«

Sie gab es ihm. »Ich hab nicht mal hingeschaut. Ich hab angefangen, was anderes zu zeichnen, dann hab ich aufgehört, um mir die Geschichte anzuhören, aber der Stift hat weitergemacht. Schau.« Sie deutete auf mehrere verwaiste Linien. »Da hab ich angefangen, aber die sind übermalt worden.«

»Das ist nicht dein Stil«, stellte Luker verwundert fest. Das Bild war mit einem roten Buntstift auf die Rückseite eines Blatts Rasterpapier gezeichnet – eine seltsam formal wirkende Konstruktion, die eine dicke Frau mit finsterer Miene zeigte, die steif auf einem Stuhl saß, der unter ihrer Körpermasse unsichtbar war. Sie trug ein Kleid mit einem engen Korsett und einem ungeheuer weiten Rock. Die Arme streckte sie vor sich aus.

»Was hält sie da fest, India?«

»Ich hab’s nicht gezeichnet«, wiederholte India. »Ich nehme an, das sind Puppen. Sehen grässlich aus, oder? Wie Wachspuppen, die zu lange in der Sonne waren – ganz geschmolzen und verformt. Weißt du noch, im Museum of the City of New York gab es diese fürchterlichen deutschen Puppen, die echten Babys nachempfunden waren – du hast gesagt, das seien die hässlichsten Dinger, die du je gesehen hast. Wahrscheinlich sind das so welche – daran hab ich mich wahrscheinlich erinnert, als …«

»Als was?«

»Als ich das gezeichnet hab«, fuhr sie mit leiser, verwirrter Stimme fort. »Nur dass ich das gar nicht war – es hat sich selbst gezeichnet.«

Luker musterte seine Tochter. »Ich glaub wirklich nicht, dass du das warst – das ist überhaupt nicht dein Stil.«

India schüttelte den Kopf und nippte an ihrem Sherry.

»Dieses Kleid, das die Frau anhat, India – was meinst du, aus welcher Zeit das ist?«

»Äh …« Sie zögerte. »Aus den 1920ern?«

»Ganz kalt«, entgegnete Luker. »Etwa 1875. Tatsächlich passt es sogar genau ins Jahr 1875, und du hast das wirklich nicht gewusst, oder?«

»Nein. Ich hab hier gesessen und Leighs Geschichte zugehört, und die Zeichnung hat sich selbst gemacht.« Sie blickte widerwillig darauf hinab. »Und sie gefällt mir auch nicht.«

»Nein«, schloss Luker sich ihrem Urteil an, »mir auch nicht.«

3

Als Dauphin an diesem Abend von der Fahrt zum Nonnenkloster in Pensacola zurückkehrte, wohin er Mary-Scot gebracht hatte, wurde weder über die Beerdigung noch über das Messer gesprochen, und Leigh versteckte den Stapel Beileidsbriefe, den sie vom Postamt abgeholt hatte.

Das Abendessen verlief ziemlich ruhig, und obwohl alle außer Dauphin sich umgezogen hatten, fühlten sie sich, als wären nicht ihre Kleider, sondern sie selbst gebügelt und gepresst worden. Selbst Dauphin trank zu viel Wein und rief sogar die dritte Flasche zurück, als Odessa sie mit missbilligendem Blick abräumen wollte.

Bei dieser Mahlzeit planten sie ihre Abfahrt aus Mobile am folgenden Tag: Sie entschieden, mit welchen Autos sie an die Küste fahren, wer die Einkäufe erledigen würde, zu welcher Uhrzeit sie aufbrechen sollten, was bezüglich der Post, geschäftlicher Angelegenheiten und Lawton McCrays unternommen werden musste. Vordergründig war Marian Savages Tod der Anlass für ihren Weggang, aber sie sprachen nicht von ihr. Das Große Haus war zu nah, und die ungewohnte Leere des Hauptschlafzimmers, das die sterbende Frau während der zwei Jahre ihrer Krankheit kaum verlassen hatte, schien die Nachtluft zu erfüllen wie eine Schwingung.

Von seinem Platz am Tisch lehnte Dauphin sich oft zur Seite, um das vom Esszimmer aus knapp sichtbare Schlafzimmerfenster seiner Mutter erkennen zu können, als erwartete oder befürchtete er, es beleuchtet zu sehen – so wie es jeden Abend zur Essenszeit gewesen war, seit er und Leigh aus den Flitterwochen zurückgekehrt waren.

Sie ließen sich Zeit mit Nachtisch und Kaffee, und es war schon spät, als sie schließlich vom Tisch aufstanden. Leigh ging sofort ins Bett und Big Barbara half Odessa in der Küche, die Spülmaschinen einzuräumen. India, die ihrem Vater und Dauphin auf die Veranda gefolgt war, streckte sich mit dem Kopf auf Lukers Schoß auf der Couch aus und schlief ein, ohne dass die Tasse mit abkühlendem Kaffee wackelte, die in der Untertasse auf ihrem Bauch stand.

Nicht viel später erschien Big Barbara in der Küchentür und sagte mit müder Stimme: »Dauphin, Luker, ich werd Odessa jetzt heimfahren, und dann fahr ich zurück nach Hause. Wir sehen uns dann morgen früh.«

»Big Barbara«, erwiderte Dauphin, »lass mich Odessa fahren. Du bleibst hier bei Luker, übernachtest heute hier. Gibt keinen Grund für dich, noch mal rauszugehen.«

»Ich seh euch beide morgen in aller Frühe wieder«, beharrte Big Barbara. »Ich vermute, Lawton ist jetzt wieder zu Hause, und er wird hören wollen« – sie vermied es, das Begräbnis zu erwähnen – »er wird wollen, dass ich ihm alles von heute erzähle.«

»In Ordnung«, sagte Dauphin. »Bist du sicher, dass ich dich nicht fahren soll?«

»Bin ich. Luker, dein Vater wird dich und India noch mal sehen wollen, bevor wir morgen nach Beldame aufbrechen. Was soll ich ihm sagen?«

»Sag ihm, ich komm am Morgen vorbei, bevor’s losgeht.«

»Er hat gesagt, dass er mit dir über irgendwas sprechen möchte.«