Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Bookinson

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Blackwater-Saga gilt als eine der besten unheimlichen Erzählungen aller Zeiten. Ein über mehrere Generationen verteiltes Familienfresko. Die Publikation war ein solcher Erfolg, dass sie Stephen King (ein Bewunderer der Werke von Michael McDowell) dazu inspirierte, The Green Mile ebenfalls in sechs Bänden zu veröffentlichen. Blackwater ist anders als alles, was du je gelesen hast. Eine Familiensaga mit einer einzigartigen Atmosphäre schleichenden Grauens. Blackwater erzählt von dem verschlafenen Perdido in Alabama und den Schrecken, die Elinor Dammert über die Familie Caskey und die Stadt bringt. Blackwater Buch 4: Der Krieg Der Krieg ist vorbei, es lebe der Krieg! Der Konflikt in Europa beschert Perdido neues Blut. Männer werden wie Marionetten zum Anwesen der Caskeys gezogen, ohne zu ahnen, dass ihr Leben am seidenen Faden hängt. Stephen King: »Ein Schriftsteller für die Ewigkeit.«

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aus dem Amerikanischen von Andreas Decker

Impressum

Die amerikanische Originalausgabe Blackwater 4: The War

erschienen 1983 im Verlag Avon Books.

Copyright © 1983 by Michael McDowell

Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Festa Verlag GmbH, Leipzig

Lektorat: Joern Rauser

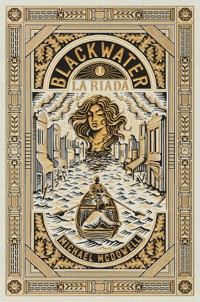

Titelbild: César Pardo

Alle Rechte vorbehalten

eISBN 978-3-98676-127-1

www.Festa-Verlag.de

BUCH 4

DER KRIEG

1

AM STRAND

Mary-Love war seit zwei Jahren tot. In den Monaten nach dem Begräbnis hielten die Caskeys sorgfältig nach Machtverschiebungen und Veränderungen Ausschau, die in der Familie unweigerlich geschehen würden. Aber die Änderungen gingen äußerst langsam und subtil vonstatten. Elinor, Oscar und Frances veränderten sich kaum, obwohl Elinor jetzt umgänglicher zu sein schien, da ihre Feindin und größte Rivalin endlich durch den Tod besiegt worden war. Frances war jetzt 16 Jahre alt, im zweiten Jahr auf der High School, und die drei Jahre, die sie mit arthritischen Schmerzen im Bett verbracht hatte, waren eine undeutliche Erinnerung und sorgten nur gelegentlich für Unbehagen.

Im Nebenhaus war Sister Haskew nicht zu ihrem Ehemann zurückgekehrt, der pflichtschuldig zu Weihnachten auftauchte und vielleicht noch ein- oder zweimal in der Zwischenzeit. Die Kluft zwischen ihm und seiner Frau schien bei jedem Besuch größer zu werden. Keiner von ihnen hatte das jedoch zugegeben. »Early muss so schrecklich viel reisen«, erklärte Sister. »Wie soll ich da mithalten? Ich bleibe lieber hier in Perdido bei Miriam, die mich braucht.«

Der zweite Teil dieser Behauptung entsprach allerdings nicht unbedingt der Wahrheit, denn Miriam war mit 18 Jahren der Meinung, dass sie niemanden brauchte. Sie betrachtete sich als die wahre Erbin ihrer Großmutter. Miriam war trotz der Familienbande ihre Feindseligkeit gegenüber Elinor Caskey eingeimpft worden, und sie hatte das Haus ihrer Großmutter geerbt, was ihr viel wichtiger war als das Geld und die Aktien, die zu gleichen Teilen an Oscar und Sister gegangen waren. Begegnete sie ihrer Mutter auf der Straße, sprach sie sie nicht an, und sie winkte ihr auch nicht zu, wenn sie sich durch die Fenster ihrer Häuser sahen. Für ihren Vater Oscar hatte sie bestenfalls ein widerstrebendes Nicken übrig, und für ihre Schwester Frances, der sie oft in der Schule über den Weg lief, regelmäßig eine gehässige Bemerkung.

Sister und ihre willensstarke Nichte bildeten einen unglücklichen Haushalt; die beiden waren stets angespannt und zogen die Köpfe unter der niedrigen Wolke ihrer jeweiligen Geheimnisse ein. Sister wollte nicht einmal ihr gegenüber zugeben, dass sie ihren Mann nicht länger liebte – dass es ihr mittlerweile sogar vor seinen unregelmäßigen kurzen Besuchen graute. Und Miriam wollte ihrer Mutter nicht den offenen Krieg erklären – aus Furcht, von Elinors überlegenem Wissen auf dem Gebiet der Strategie und der Erfahrung im Kampf irgendwie zermalmt zu werden.

In dem anderen Nachbarhaus hatte sich James Caskey in einen alten Mann verwandelt. Aber er fand seine Erfüllung darin, seinen Neffen Danjo, der mittlerweile 14 war, großzuziehen. Danjo liebte James und tat nie etwas, das seinen Onkel geärgert oder enttäuscht hätte. Seine älteren Geschwister – Malcolm und Lucille – hingegen bereiteten seiner Mutter Queenie Strickland nichts als Probleme. Malcolm war 20 Jahre alt und schien zu überhaupt nichts fähig zu sein. Einmal hatte er einen Job in Cantonement bekommen, ihn aber bereits nach einer Woche wieder verloren. Ein anderer Job unten in Pensacola hielt noch kürzer. Als er zu seiner Mutter nach Perdido zurückkehrte, bettelte er sie an, ihm eine Stelle im Sägewerk zu verschaffen. Jetzt bediente er einen Häcksler, schwebte aber dank seiner Unaufmerksamkeit ständig in Gefahr, in den Klauen dieser großen, lauten Maschine einen oder auch beide Arme zu verlieren. Lucille hatte auch mit 18 ihr einfältiges Lächeln und ihre Neigung zur Quengelei nicht verloren, war aber auf eine blasse Art und Weise einigermaßen hübsch geworden. Sie trug ihre bescheidenen Reize hinter der Süßwarentheke in der Ben-Franklin-Filiale zur Schau und roch bei ihrer täglichen Heimkehr nach ranzigem Popcornöl. Lucille wie auch Malcolm haderten mit der Tatsache, dass sie derart niedere Dienste verrichten mussten. Schließlich gehörten sie doch dem mächtigen Caskey-Clan an.

Da die Caskeys den einzigen Industriebetrieb in der Stadt besaßen, hätten sie auf die Idee kommen können, dass ihnen diese Stadt auch gehörte. Allerdings lebten sie keinesfalls so, als wäre das der Fall. In Anbetracht der eingeschränkten Umstände der Menschen von Perdido trugen sie den Reichtum, den sie mit Sicherheit angehäuft hatten, nie zur Schau. Die schlimmste Zeit der Depression war vorüber und sie hatten sie überstanden. Überlebt zu haben hieß etwas richtig gemacht zu haben, vor allem in diesem unglücklichen Teil des Landes. Die Sägewerke der Turks und DeBordenaves, die jahrzehntelang für Arbeit gesorgt hatten, waren beide geschlossen worden, und ihre Maschinen, ihr Land und ihre Angestellten waren von den stetig expandierenden Caskeys übernommen worden. Nach Mary-Loves Tod hatte James die Führung des Sägewerks vollständig an seinen Neffen Oscar übergeben. Er ging nicht länger ins Büro, sondern saß den ganzen Tag zusammen mit seiner Schwägerin Queenie auf der Veranda.

Oscar war mit den Sägewerken in den vergangenen Jahren sehr vorsichtig verfahren und hatte sorgfältig jede kleine Gelegenheit genutzt, die sich ihm bot. Jeder Penny des verdienten Geldes war für Expansion, Modernisierung oder den Kauf von Waldland zurück in die Betriebe geflossen. 1938 hatte ihr Grundbesitz die Caskeys reich gemacht. Dennoch waren das Sägewerk, die Fensterrahmenfabrik und die Fabrik für die Produktion von Zaunpfählen, Strommasten und Gleisschwellen – die sich alle in erstklassigem Zustand befanden und möglicherweise zu den technologisch fortschrittlichsten Betrieben des Landes gehörten – kaum mehr als zu einem Viertel ihrer Kapazität ausgelastet. Die Arbeiter wurden häufig schon mittags wieder nach Hause geschickt, erhielten aber ihren vollen Tageslohn. Die Caskeys besaßen nun mehr als 135.000 Hektar Wald in fünf Countys von Alabama und Florida, aber ihre Holzfäller mussten nie weiter als fünf Meilen fahren, weil es so wenige Aufträge gab. Sister und James benötigten nicht viel Geld für ihren Lebensunterhalt, denn sie lebten sehr bescheiden. Aber selbst für diese kleinen Summen mussten sie zu Oscar gehen, der ihnen das Gewünschte als Bargeld in kleinen Scheinen auszahlte. Dieses Arrangement erschien Sister und James merkwürdig, denn die Haushalte der Familie waren nie zuvor auf diese Weise eingeschränkt gewesen. Schließlich fragte James seinen Neffen, ob er tatsächlich davon überzeugt war, mit ihrem Geld und ihrem Waldland den richtigen Weg zu beschreiten. »Jeder Penny ist investiert«, erwiderte Oscar nur.

»Das ist mir klar, Oscar«, sagte Sister, »aber sollten wir nicht eine kleine Reserve haben?«

»Das können wir uns im Augenblick nicht leisten«, erwiderte Oscar. »Wir müssen dafür sorgen, dass wir zu allem bereit sind, sobald dieses Land wieder auf den Beinen steht.«

»Dieses Land liegt seit fast zehn Jahren am Boden«, widersprach sein Onkel energisch. »Was soll es denn deiner Meinung nach auf die Beine bringen? Ich mache mir keine Sorgen um meinetwegen, denn ich weiß, dass ich zurechtkommen werde. Ich möchte nur sicher sein, dass Elinor, Frances, Sister und Miriam nie in Schwierigkeiten geraten. Was würde aus Danjo und Queenie und ihren Kindern werden, sollte mir etwas zustoßen?«

»Vertraut ihr mir nicht?«, fragte Oscar empört. »Habt ihr denn keine Ahnung, was ich da versuche?«

»Nein.« Sister schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass James und ich das wissen.«

»Also ich weiß es nicht«, stimmte James ihr zu.

»Ich werde uns reich machen«, verkündete Oscar.

»Wozu?«, wollte Sister wissen. »Vor fünf Jahren, als die Situation für alle so schrecklich schlecht war, hatten wir alles Geld auf der Welt, das sich nur jemand hätte wünschen können. Jetzt sagst du, dass wir das Richtige tun, aber wenn ich Ivey losschicke, um eine Flasche Milch zu kaufen, muss ich vorher ins Werk und etwas aus der Portokasse nehmen.«

»Das ist nur für den Augenblick«, erklärte Oscar. »Und du weißt genau, dass es nicht so schlimm ist.«

»Und wenn alles kaputtgeht?«, fragte James. »Was machen wir dann?«

»Es wird aber nicht kaputtgehen. Lasst mich noch eine Weile machen und diese Sache weiterverfolgen. Keiner von euch erkennt das jetzt, aber wir sind gerade in einer sehr guten Position.«

James und Sister erkannten es tatsächlich nicht, entschieden aber mit einigem Bedenken, Oscar zu vertrauen. »Was sollten wir auch sonst tun?«, meinte James später zu Sister.

Während die beiden ihre Zweifel hatten und Oscar bei der Leitung des Sägewerks nicht unterstützten, konnte er sich immer auf das Vertrauen seiner Frau verlassen. Elinor sagte unweigerlich: »Oscar, ich kenne dich, und ich weiß, dass du das Richtige tust.«

Alle Caskeys nahmen an der Zeremonie teil, die den Abschluss von Miriams Besuch der High School besiegelte. Sie hatten aus dem Perdido Standard erfahren, dass sie die Ehre hatte, die Abschlussrede ihrer Jahrgangsklasse zu halten. Davon hatte sie nie ein Wort erwähnt, als wollte sie ihrer Familie vorsätzlich den Stolz über ihre Leistung verweigern. In ihrer fehlerlos vorgetragenen Rede verglich sie das Leben mit einer Reihe ineinander verschachtelter chinesischer Kästchen, was alle Zuhörer vor ein Rätsel stellte.

Nach der Übergabe der Abschlusszeugnisse ließ Miriam zu, von jedem Familienmitglied einen Kuss zu bekommen – selbst von ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrer Schwester. Miriam war klar, dass sie bei einer derartigen Gelegenheit solche formellen Demütigungen über sich ergehen lassen musste. An diesem Nachmittag herrschte eine brutale Hitze, und die High School Seniors wanderten in ihren weißen Talaren und mit Quasten versehenen Hüten mit ihren Familien ziellos auf dem Footballfeld herum, als würden sie alle unter Hitzefieber leiden. Oscar sprach mit seiner Tochter, als würde er sich mit einer ihrer Klassenkameradinnen unterhalten, die er nie kennengelernt hatte. »Willst du aufs College gehen?«

Miriam dachte nach, bevor sie antwortete. »Ich denke darüber nach«, sagte sie schließlich.

»Hast du schon ein College in Betracht gezogen?«, fragte Elinor und nutzte die Gelegenheit, mit ihrer Tochter zu sprechen.

»Ich bin mir noch nicht sicher«, erwiderte Miriam hastig, blickte sich um und rannte dann los, um eine von ihr verabscheute Klassenkameradin zu umarmen.

Sister stellte ihr später dieselbe Frage, aber selbst sie bekam keine klare Antwort. »Das werden wir erst an dem Tag erfahren, an dem sie aufbricht – falls sie sich überhaupt dazu entscheidet«, meinte James.

Sister seufzte. »Warum ist sie so, was meinst du?«

»Wegen Mary-Love natürlich«, erwiderte er überrascht. »Ist dir das noch nie aufgefallen? Miriam ist genau wie deine Mama.«

Das war sie tatsächlich, schmiedete ihre Pläne sorgfältig und im Geheimen.

Der heiße Hochsommer nahm seinen Verlauf, und noch immer wusste keiner, wie es mit Miriam im Herbst weitergehen sollte. Für Sister war diese Frage von großer Bedeutung, denn wenn ihre Nichte aufs College ging, hatte sie keinen triftigen Grund mehr, in Perdido zu bleiben. Sie würde sich eine andere Ausrede dafür einfallen lassen müssen, nicht zu ihrem Ehemann zurückzukehren. Und es war so gut wie unvorstellbar, dass Miriam nicht aufs College gehen würde – ein Mädchen, das klug genug war, die Abschlussrede seiner Klasse zu halten, das eine so hohe gesellschaftliche Position bekleidete und einer so gesicherten finanziellen Zukunft entgegensah, konnte nur eine höhere Ausbildung machen. Die Schwierigkeit, eine Möglichkeit zu finden, nicht zu Early zurückkehren zu müssen, demoralisierte Sister so sehr, dass sie sich am Ende einredete, Miriam würde niemals gehen.

Also wartete jeder ungeduldig auf den Herbst, um zu sehen, was sie tun würde. Aber in der Zwischenzeit hatte sie eine Überraschung parat. Eines Tages gegen Ende Juni besuchte sie eine Party im Casino von Santa Rosa Island auf der anderen Seite der Bucht von Pensacola. Von dieser Minute an war sie vom Strand besessen. Jeden Morgen um halb sechs Uhr fuhr sie in dem kleinen Roadster los, den sie noch von Mary-Love hatte. Rechtzeitig zum späten Mittagessen am Nachmittag war sie wieder da. Ihre Haut wurde immer dunkler.

»Glaubst du, sie trifft sich mit einem Jungen?«, erkundigte sich Queenie bei James.

»Das frage ich mich auch«, erwiderte James, und an diesem Tag stellte Sister dieselbe Frage.

»Triffst du dich in Pensacola Beach mit einem Jungen?«, fragte Sister ihre Nichte, als diese das Haus mit einem Handtuch auf der Schulter betrat.

Die Frage schien Miriam zu empören.

»Sister, ich fahre dorthin, liege am Strand und sauge die Sonne auf.«

»Ich habe mich nur gewundert«, gab Sister zurück.

Später an diesem Nachmittag marschierte Miriam in einem weißen Sommerkleid, das ihre tiefe Bräune auf erstaunlich vorteilhafte Weise zur Geltung brachte, über den sandigen Hof und klopfte an die Tür ihrer Mutter. Elinor öffnete.

»Elinor, ist Frances in der Nähe?«, fragte Miriam steif. Sie hatte gehofft, dass Frances oder vielleicht auch Zaddie die Tür öffnen würde. Es störte sie, mit ihrer Mutter sprechen zu müssen.

»Nein. Sie ist in der Stadt, müsste aber gleich zurück sein. Möchtest du reinkommen und warten?«

»Nein, Ma’am, aber würdest du ihr ausrichten, sie möchte eine Minute rüberkommen? Ich will sie etwas fragen.«

Miriam drehte sich um und marschierte los, bevor Elinor noch ein Wort äußern konnte.

Der Ruf ihrer Schwester überraschte und alarmierte Frances, und sie eilte zum Nachbarhaus, um die Sache so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, so wie ein verurteilter Verbrecher darauf drängt, die Stunde seiner Hinrichtung vorzuverlegen, statt sie hinauszuschieben. Miriam saß in ihrem Zimmer im ersten Stock am Fenster und las in einer Zeitschrift.

»Mama hat gesagt, du wolltest mich sprechen.« Frances stand auf der Türschwelle; Miriam ermutigte sie nicht, den Raum zu betreten.

»Das ist richtig. Ich wollte wissen, ob du mich morgen nach Pensacola begleiten möchtest.«

Frances’ Verblüffung steigerte sich noch, als der Grund für das Herbeirufen enthüllt wurde. »Wozu denn …?«, stammelte sie.

»Um sich an den Strand zu legen.«

Frances starrte ihre Schwester beinahe benommen an. »Und?«, fragte Miriam ungeduldig. »Willst du mitkommen oder nicht?«

»Ja«, platzte Frances heraus.

»Kannst du um halb sechs fertig sein?«

Frances nickte.

»Zu der Zeit fahre ich. Stehst du dann nicht auf deiner Veranda, fahre ich ohne dich. Ich werde nicht an Elinors Tür stehen und zu dieser frühen Stunde klopfen, und ich werde dich auch nicht rufen. Bist du auf der Veranda, wenn ich losfahren will?«

Frances nickte erneut.

»Gut«, sagte Miriam. »Ivey gibt uns etwas zu essen mit, also brauchst du dich nicht darum zu kümmern. Möchtest du lieber etwas an einem Stand kaufen, solltest du Geld einstecken.«

»In Ordnung«, erwiderte Frances und wartete zögernd auf weitere Instruktionen.

Doch keine kamen. Ein paar Augenblicke später schaute ihre Schwester auf. »Warum gehst du nicht? Ich bin beschäftigt.«

Frances ging wie benommen nach Hause. Weder ihr Vater noch ihre Mutter konnten die Bedeutung der Einladung interpretieren. Elinor rief James an, um zu erfahren, ob er oder Queenie irgendeine Idee hatte, was dahintersteckte. Sie konnten es sich nicht erklären, und James rief Sister an. Sister wusste es auch nicht mit Sicherheit, aber sie hatte eine Idee. »Vielleicht will Miriam, dass alle wissen, dass sie nicht jeden Tag nach Pensacola fährt, um einen Jungen zu treffen. Vielleicht nimmt sie Frances deswegen mit.«

Miriam fuhr schnell. Das Dach des Roadsters war heruntergeklappt, und der Wind brauste so laut, dass die Schwestern sich nicht unterhalten konnten. Zu dieser Morgenstunde stand die Sonne noch tief am Himmel. Miriam und Frances trugen Badeanzüge unter den Sommerkleidern. Die Fahrt dauerte etwas mehr als eine Stunde, und als die Schwestern am Strand eintrafen, war er noch leer. Das Casino hatte noch nicht geöffnet, aber ein halbes Dutzend Angler hatte am Ende des Piers die Köder ausgeworfen. Miriam ging ein paar Hundert Meter weiter zu einer verlassenen Stelle und breitete dort ihre Decke aus. Stumm deutete sie auf den Platz, an dem sich Frances niederlassen sollte.

»Hast du Sonnenlotion mitgebracht?«, fragte sie plötzlich.

»Nein«, sagte Frances. »Hätte ich das tun sollen?«

»Natürlich. Du wirst sowieso einen Sonnenbrand bekommen, weil du nicht an die Sonne gewöhnt bist, aber ohne Lotion wirst du schreckliche Schmerzen haben, wenn wir wieder zu Hause sind. Hier, nimm meine.«

Frances ließ widerspruchslos zu, mit kalter Lotion eingesprüht zu werden. Miriam rieb sie grob ein, und als sie schließlich mit ihrer Schwester fertig war, rieb sie sich selbst ein.

»Und was tue ich jetzt?«, fragte Frances kleinlaut.

»Nichts. Dreh dich einfach manchmal um. Und rede nicht.«

Wenn Miriam auf dem Bauch lag und ihren Rücken bräunte, las sie. Lag sie auf dem Rücken, schloss sie die Augen und schlief oder tat zumindest so.

Frances hatte sich noch nie zuvor in ihrem Leben so gelangweilt, nicht einmal als die Arthritis sie ans Bett gefesselt hatte. Sie hatte nichts zu lesen mitgebracht. In ihren Ohren rauschte das dumpfe Brausen des Golfs von Mexiko. Sandflöhe sprangen auf ihre Beine und bissen sie. Der blendend weiße Sand und der ausgewaschene Himmel saugten jede Farbe aus der Landschaft, bis alles überwältigend bleich und überwältigend hell war wie der unaufhörliche Blitz einer Reporterkamera. Frances konnte fühlen, wie ihre Haut anfing zu brennen. Sie wagte es nicht, mit ihrer Schwester zu sprechen, die jede Unterhaltung entschieden verboten hatte.

Frances setzte sich hin und fing an, sehnsuchtsvoll auf das Wasser zu starren. Als sie schließlich das Gefühl hatte, ihre Haut würde in Flammen stehen und das Blut in ihren Adern kochen, wandte sie sich an Miriam. »Kann ich reingehen?«

»Wo reingehen?«, fauchte Miriam.

»Ins Wasser?«

»Ja. Obwohl ich nicht weiß, warum du das tun willst. Ich hasse Schwimmen. Pass auf die Quallen auf. Und auf die Strömung. Mittwoch hat jemand weiter draußen einen Hai gesehen.«

»Ich passe auf«, versprach Frances und erhob sich von der Decke.

Sie rannte zum Wasser und sprang in eine Welle hinein, die sich gerade an der Küste brach. Das Wasser war herrlich kühl, und sie liebte die Bewegung der Wellen. Sie mochte sogar den Salzgeschmack. Sie war noch nie zuvor im Golf gewesen. Wenn sie an Wasser und Gewässer dachte, dachte sie immer nur an den schlammigen Perdido. Der Perdido hatte eine leise, geheimnistuerische Stimme, die sich aus hundert leiseren, unaufhörlichen und unidentifizierbaren Geräuschen zusammensetzte. Der Golf andererseits hatte nur eine einzige Stimme, die laut, beharrlich und regelmäßig erklang. Das Wasser des Perdido war dunkel und schlammig, als wollte es absichtlich Dinge in seinen Tiefen verbergen; das Golfwasser war hell und blau und weiß, und Frances konnte ihre Füße darin sehen. Der Grund des Perdido bestand aus einer unergründlichen Fläche aus weichem schwarzem Schlamm, der tote Dinge verbarg; unter diesen donnernden Wellen lagen zusammengepresster weißer Sand und Millionen Fragmente farbiger Muscheln. Im Perdido schwamm nur gelegentlich eine mürrische Brasse oder ein Wels; hier klafften geöffnete Muscheln im Sand, es gab hellen, sauberen Seetang, riesige Schulen aus Weißfischen und noch größere Fische, die manchmal aus dem Kamm einer Welle flogen.

Frances schwamm weiter hinaus, wo die Fische sogar noch größer waren. Träge wichen sie ihr aus. Frances bemerkte die Strömung, vor der Miriam sie gewarnt hatte, hatte aber keineswegs das Gefühl, irgendwie in Gefahr zu sein. Sie ließ sich weiter hinaus aufs Meer ziehen. Dann sah sie, dass der Pier nur noch ein dunkler Strich im Wasser war, und ihre Schwester war gar nicht mehr zu erkennen. Ihr wurde klar, dass sie vermutlich viel zu weit draußen war, aber das störte sie einfach nicht. Als sie gemächlich wieder ans Ufer zurückschwamm, wurde ihr bewusst, dass sie sich nie auch nur ein bisschen unsicher gewesen war, das schaffen zu können.

»Ich dachte schon, du wärst ertrunken«, bemerkte Miriam ruhig und blickte von ihrem Buch auf, als Frances tropfnass wieder vor dem Badetuch am Strand stand. »Ich habe hochgesehen und du warst verschwunden. Du musst zu weit hinausgeschwommen sein.«

»Nein, nein …«

»Es ist Zeit, nach Hause zu fahren.«

Frances warf ihrer Schwester einen verblüfften Blick zu. »Das kann unmöglich stimmen. Wir sind doch gerade erst gekommen.«

Miriam beschattete die Augen und blickte hoch. »Was glaubst du, wie lange du im Wasser warst?«

»20 Minuten? Eine halbe Stunde?«

Miriam zeigte zum Himmel. »Sieh dir die Sonne an. Direkt über uns. Es ist fast Mittag. Du bist über drei Stunden dadrin gewesen.«

Frances blickte in den Himmel, dann drehte sie sich um und betrachtete wieder das warme blaue Wasser des Golfs von Mexiko.

Auf der Heimfahrt schwieg Miriam, aber das störte Frances nicht. Miriam steuerte mit einer Hand am Lenkrad und blickte nachdenklich durch ihre Sonnenbrille auf die Straße. Frances hatte den Kopf zurückgelegt, war schlaff, aber keineswegs erschöpft. Als sie sich Perdido näherten, überlegte sie, wie sie ihrer Schwester für die überraschende Einladung danken sollte, eine Einladung, die ihr ein auf mysteriöse Weise wichtiges Erlebnis ganz unerwartet verschafft hatte. Aber als sie vor Miriams Haus anhielten, hatte sie noch immer nicht den Mut gefunden, ihre Schwester anzusprechen.

Sie stiegen aus dem Wagen. »Vielen Dank«, sagte Frances kleinlaut, und die Unzulänglichkeit ihrer Worte machte ihr zu schaffen.

»Du solltest dir heute Nachmittag besser Sonnenlotion kaufen«, riet ihr Miriam. »Ich kann dir nicht immer was abgeben.«

Frances blieb wie angewurzelt stehen und dachte über die Worte nach. »Du meinst, wir fahren morgen wieder?«, fragte sie vorsichtig.

»Ich fahre jeden Tag«, erwiderte ihre Schwester ausweichend.

»Und du lädst mich wieder ein, dich zu begleiten?«

So weit wollte sich Miriam dann doch nicht herablassen, um das zuzugeben. »Ich fahre jeden Morgen um halb sechs, und im Auto ist Platz. Aber ich warte auf niemanden.«

Frances grinste und lief nach Hause. Sie erzählte ihren erstaunten Eltern von ihrem Vormittag.

»Fährst du wieder mit?«, fragte ihr Vater.

»Natürlich«, antwortete Frances. »Es hat mir dort gefallen!«

»Du hast dir einen Sonnenbrand geholt, mein Schatz«, sagte Elinor. »Wenn du an der Küste bist, möchte ich, dass du die ganze Zeit im Wasser verbringst. Dann wird die Sonne deiner Haut nicht so schaden.«

»Ach, Mama! Ich liebe das Wasser ja so! Ich kann den Tag morgen kaum erwarten!«

Elinor Caskey schien sich über diese Feststellung besonders zu freuen, und in den nächsten Wochen hörte niemand von ihr ein böses Wort gegen Miriam, die es Frances ermöglichte, jeden Tag im Golf zu schwimmen.

Dieser erste Ausflug bildete bereits das Muster für den ganzen Sommer. Miriam und Frances fuhren an jedem sonnigen Morgen zum Strand von Pensacola. Miriam sprach nur selten mit ihrer Schwester, und auch dann nur banale Dinge wie »Bist du so weit?« oder »Hast du das Geld für die Mautbrücke?«. Miriam lag auf ihrem Badetuch, las, schlief, und ihre Haut wurde immer dunkler. Frances schwamm im Golf, manchmal in den Wellen, manchmal auch in dem ruhigen Wasser Meter unter der Oberfläche. Hin und wieder ließ sie auch träge zu, von der Strömung mitgerissen zu werden. Bei einer Gelegenheit wurde ihr plötzlich bewusst, dass sie so weit draußen war, dass sie sich inmitten einer Gruppe Kleiner Tümmler befand. Sie schlang die Arme um ein kleineres Tier und ließ sich mehrere Meilen schneller als je zuvor erlebt durchs Wasser ziehen. Bei einer anderen Gelegenheit tauchte sie tief hinab, um nicht von den Männern auf einem vorbeifahrenden Krabbenkutter gesehen zu werden, und sie entging nur knapp ihren Netzen. Als das Boot fort war, fragte sie sich, warum sie instinktiv vermieden hatte, entdeckt zu werden. Dann begriff sie, dass es Misstrauen erregen würde, so weit vom Strand entfernt entdeckt zu werden. Die Fischer würden nicht glauben, dass ein 16-jähriges Mädchen, das fünf Meilen von der Küste entfernt im Wasser trieb, nicht in Gefahr war.

Etwas an den Stunden im Golf erinnerte Frances an die Zeit ihrer Krankheit und auch an eine Zeit davor, die noch vager und ferner erschien. In der Minute, in der sie die erste Welle des Tages durchschwamm, schien sie das Bewusstsein zu verlieren – oder vielmehr ihre Identität als Frances Caskey. Sie wurde zu jemand anderem – oder zu etwas anderem. Sie konnte von kurz vor sieben Uhr morgens, wenn sie mit Miriam am Strand eintraf, bis um elf Uhr schwimmen, ohne den Grund zu berühren, ohne erschöpft zu sein oder Angst vor Strömungen, Haien, Quallen und Muskelkrämpfen zu bekommen – oder davor, die Orientierung zu verlieren. Wenn es Zeit war, wieder an Land zu gehen, kam ihr nicht der Gedanke: Miriam will gleich aufbrechen. Stattdessen stand sie in den Wellen und ging an den Strand. Das Gefühl ähnelte ihrer Erinnerung an die Bäder, die ihre Mutter ihr während ihrer Krankheit vor drei Jahren verabreicht hatte. Sie erinnerte sich zwar nicht mehr an die Einzelheiten, aber an den Augenblick, in dem ihre Mutter sie unter den Armen genommen und aus dem Wasser gehoben hatte. Bei dieser Bewegung war sie sich wieder bewusst geworden, wer sie eigentlich war, was sie im Wasser zwischenzeitlich vergessen hatte. Erhob sie sich in der Brandung und fühlte den Sand und die Muschelstücke unter den Füßen, kehrte ihre Identität zu ihr zurück, und sie vergaß alles, was sie so weit von der Küste entfernt gefühlt und erlebt hatte.

Miriam hatte immer irgendeine Bemerkung für sie parat wie: »Ich habe ein- oder zweimal zum Meer hingesehen, aber ich konnte dich nicht entdecken. Irgendwann einmal werde ich Oscar erzählen, wie weit du rausschwimmst. Eines Tages wirst du noch ertrinken, und jeder wird mir dafür die Schuld geben.«

Auf der immer wortlosen Rückfahrt nach Perdido versuchte sich Frances daran zu erinnern, was genau sie in diesen Stunden im Wasser getan hatte; sie versuchte sich daran zu erinnern, wie weit sie hinausgeschwommen war, wie tief sie getaucht war und welche Fische sie dabei gesehen hatte. Aber die Sonne schien auf ihre Lider, und da war nur der verschwommene Eindruck, so tief getaucht zu sein, dass das Sonnenlicht bloß noch ein meergrüner Schimmer gewesen war. Oder da war der Eindruck, vier Meilen weit draußen mit untergeschlagenen Beinen auf dem gewellten sandigen Grund gesessen oder auf Meerforellen und Krabben gelauert zu haben, die verführerisch nahe gekommen waren, und sie verschlungen zu haben. Das konnten aber alles nur Träume sein, denn wie hätte es real sein können? Obwohl Frances vier Stunden im Wasser verbracht und kein Frühstück gehabt hatte, verspürte sie nie den geringsten Hunger, wenn sie über den Sand zu dem Badetuch ging, auf dem Miriam lag und sich sonnte. Zu Hause drängte ihr Vater sie, doch etwas zu essen, aber ihre Mutter hielt nichts davon. »Wenn Frances sagt, dass sie satt ist, dann sollten wir sie in Ruhe lassen. Wenn sie etwas zu essen haben möchte, dann weiß sie, wo es steht.«

2

KREOSOT

Während eines wolkenlosen rosafarbenen Sonnenaufgangs im September 1938 saß Frances Caskey mit ihrem Handtuch über der Schulter und dem Badeanzug unter dem Kleid auf der Veranda ihrer Eltern und wartete darauf, dass Miriam das Nebenhaus verließ. Niemand in der Familie hatte ergründen können, warum Miriam ihre Schwester jeden Tag mit an den Strand nahm. Vielleicht hatte es jeden Verdacht entkräften sollen, dass sie in Pensacola einen Jungen traf, vielleicht war sie auch insgeheim froh über die Gesellschaft, aber was auch immer nun zutreffen mochte, Frances war glücklich, mitgenommen zu werden. Doch an diesem besonderen Morgen kam Miriam nicht. Obwohl die beiden Schwestern in den vergangenen zwei Monaten fast jeden Tag zum Strand gefahren waren, hatten sie sich nur wenig miteinander unterhalten, und Frances hatte nicht das Gefühl, dass ihre Beziehung mittlerweile so gefestigt war, um einfach an ihre Tür klopfen zu können.

Als Elinor ungefähr eine Stunde später zum Frühstück nach unten kam, überraschte es sie, ihre Tochter noch immer auf der Veranda sitzen zu sehen.

»Was ist mit Miriam?«, fragte sie.

»Ich weiß nicht. Ob sie krank ist?«

»Ich schicke Zaddie rüber, sie wird mit Ivey sprechen«, sagte Elinor. »Ivey wird es wissen.«

Wenige Minuten später kehrte Zaddie mit einer alarmierenden Neuigkeit zurück. »Miss Miriam packt die Koffer! Miss Miriam geht weg!«

In dem Augenblick, in dem diese Neuigkeit verkündet wurde, schlug eine Tür zu, und Frances, Elinor und Zaddie drehten sich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, wie Miriam mit zwei Koffern aus der Haustür kam und zu ihrem Roadster ging. Verwirrt rief Frances zu ihrer Schwester hinüber: »Ich nehme nicht an, dass wir heute Morgen nach Pensacola fahren?«

»Wahrscheinlich nicht«, erwiderte Miriam. »Sehe ich aus, als wäre ich für den Strand angezogen?« Sie trug ein weißes, an der Vorderseite geknöpftes Kleid und rote Schuhe mit niedrigen Absätzen. »Hab ich schon mal einen Koffer mit nach Santa Rosa genommen?«

»Nein. Wo fährst du hin?«

Miriam hatte sich schon wieder dem Haus zugewandt. »Ich gehe aufs College!«, rief sie über die Schulter.

Damit hatte niemand gerechnet. Nicht einmal Sister hatte eine Ahnung von Miriams Plänen gehabt. Sie stand nervös mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf der Veranda und sah zu, wie ihre Nichte nun mit Brays Unterstützung Taschen ins Auto lud. James Caskey war auf seine Veranda getreten; er hatte mitbekommen, dass da etwas vor sich ging. »Miriam fährt heute Morgen ins College«, rief ihm Sister zu.

»Nein!«, rief James Caskey. »Auf welches College fährt sie denn?«

In diesem Augenblick trat Miriam mit drei Hutschachteln aus dem Haus.

»Das weiß ich nicht«, antwortete Sister spitz. »Sie hat es uns noch nicht verraten.«

Alle drei Caskey-Haushalte sahen zu, wie sich Miriams Auto mit Kartons und Koffern füllte. Frances war reingegangen, um ihren Badeanzug auszuziehen, und stand jetzt wieder auf der Veranda. Danjo rief seine Mutter an, die in aller Eile kam. Als in dem Roadster kein Platz mehr war, drehte sich Miriam am Ende des Bürgersteigs um und sah ihre versammelte Familie an.