8,99 €

Mehr erfahren.

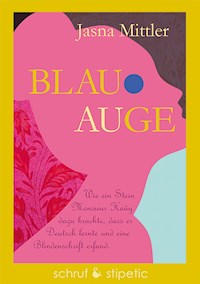

- Herausgeber: Schruf & Stipetic

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Als Valentin Haüy die blinde Pianistin Therese Paradis zum ersten Mal spielen hört, entbrennt er in heller Liebe. Er schenkt ihr einen tiefblauen Kristall, den er eigentlich für seinen Bruder, den berühmten Mineralogen, aufbewahren soll. Doch der Stein bleibt nicht lange in Thereses Besitz. Er wird gestohlen, verkauft, verwettet und landet Jahrhunderte später in den Händen der Tochter des Bildhauers Peter Klopp in der Eifel. Hanna ahnt, welchen Schatz sie entdeckt hat, und versucht herauszufinden, wie der Stein aus dem Besitz des französischen Mineralogen René Just Haüy in die Werkstatt ihres verstorbenen Vaters gelangen konnte. Ihre Nachforschungen führen sie nach Paris, tief in ihre eigene Familiengeschichte und zu einem Mann, der ihre Faszination teilt. Jasna Mittlers Roman Blau-Auge verbindet reale historische Figuren und Ereignisse mit fiktionalen Elementen und erzählt eine Jahrhunderte überspannende Geschichte von Liebe, Verrat und Habgier.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 410

Ähnliche

Jasna Mittler

BLAU-AUGE

Originalausgabe

© schruf & stipetic GbR, Berlin 2021

www.schruf-stipetic.de

© 2021 Jasna Mittler

Covergestaltung: JBC

ISBN: 978-3-944359-70-0

Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung nur nachausdrücklicher Genehmigung der schruf & stipetic GbR.

Die Versuchsbeschreibungen im Kapitel „Laach 1783“ sind inspiriert von und teilweise zitiert nach T. E. Bruun-Neergard „Ueber den Hauyn (la Hauyne), eine noch neue mineralische Substanz“, Journal des Mines, Vol. 21, N.125, Mai 1807

Die Figur der Maria Theresia Paradis ist inspiriert und teilweise zitiert nach ihren Briefen, veröffentlicht in Ludwig August Frankl: „Maria Theresia Paradis. Biographie“, Verlag des ober österreichischen Privat-Blinden-Instituts, Linz 1876 und Marion Fürst: „Maria Theresia Paradis. Mozarts berühmte Zeitgenossin“, Böhlau Verlag Köln 2005

Für Peter Mittler (1946 – 2004)

Inhalt

I Die Reise der Brüder Haüy

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

II Die Befreiung

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

III Basaltsommer

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Nachwort

MERCI!!!

IDie Reise der Brüder Haüy

1

Wenige Tage nach der Beerdigung des Bildhauers Peter Klopp öffnete seine Tochter Hanna das große Flügeltor und betrat zum ersten Mal seit dem Tod ihres Vaters dessen Werkstatt. Sonnenschein und Wärme fluteten in die Halle, Staubpartikel schwebten glitzernd im einfallenden Licht. Auf einem der klapprigen Gartenstühle, die um den runden Tisch mit der Mühlsteinplatte gruppiert waren, hing Peters Motorradjacke aus derbem Leder. Der Anblick versetzte Hanna einen Stich. Über den nächsten Stuhl war seine Schürze geworfen, auf der Tischplatte lag seine Arbeitsbrille, am Bügel mit Klebeband repariert. Eines seiner zahlreichen Notizbücher lag ebenfalls dort. An den Wänden der Werkstatt waren Regalbretter montiert, über und über mit Skulpturen und Plastiken bestückt. Aus Gips gegossene Hände in Lebensgröße, wie abgetrennte Leichenteile. Zwischen zwei aus Eisenteilen geschweißten Motorradfahrern stand die lebensgroße Büste der Nofretete. Die stammte nicht von Peter, sondern hatte früher seiner Mutter gehört, Hannas Oma Gerda. Seit deren Tod war die Büste in der Werkstatt eingelagert, mit den Jahren von Staub bedeckt, sodass die leuchtenden Farben nicht mehr zu erkennen waren.

Als Nofretete noch auf einer Anrichte im Wohnzimmer der Großmutter thronte, hatte sich Hanna manchmal mit der alten Ägypterin unterhalten. Sie hatte die schöne Königin geliebt, obwohl die ein blindes Auge hatte. Es war weiß, wie das von Oma Gerda. Die hatte das rechte Auge bei ihrer Geburt eingebüßt, hieß es. Ein grauweißer Schleier hatte sich auf den Augapfel gelegt und Gerda halbblind gemacht.

Hanna ließ ihren Zeigefinger über den hohen Hut der ägyptischen Königin streichen, zog einen Strich über die Stirn und die gerade Nase, bis hinab zu Nofretetes sinnlichen Lippen. Unter dem Staub wurde die bunte Bemalung sichtbar. Wie eine Kindheitserinnerung leuchtete die Farbe hervor. Hanna kannte die Geschichte der Büste, ihr Vater hatte ihr davon erzählt. Eine Bildhauerin, Tina Haim, hatte zwei Kopien des Originals angefertigt, das 1912 von einem deutschen Archäologenteam in Ägypten entdeckt und später nach Berlin verfrachtet worden war. Im Laufe der Jahre waren von den Haimschen Kopien eine Vielzahl von Repliken angefertigt worden, Nofretete war zur Modefigur avanciert.

Das Original war heute in Berlin im Neuen Museum ausgestellt. Kurz nach ihrem Umzug war Hanna einmal dort gewesen. Die Museumsbesucher hatten sich so dicht um die Glasvitrine gedrängt, dass es ihr kaum möglich gewesen war, einen Blick auf die Büste zu erhaschen. In einer Nische des Ausstellungsraums hatte Hanna jedoch eine Kopie entdeckt, eine schwarze Nofretete, die für blinde Besucher zum Betasten bereitstand. Sie hatte ihre Augen geschlossen und war mit den Fingerspitzen über das Gesicht der schönen Königin gefahren.

Das Material der Blinden-Büste im Museum war glatter und kühler gewesen als der Gipskopf, den sie nun in ihren Händen hielt.

Oma Gerdas Mann, Peters Vater, der ebenfalls Peter Klopp geheißen hatte, war vor Hannas Geburt gestorben. Auch er war Bildhauer gewesen. Wie sein Vater, wie dessen Vater. Bildhauer und Steinmetze. Der Beruf wurde in der Familie von Vater zu Sohn weitergegeben, Generation um Generation, genauso wie der Vorname. Hanna hatte nach dem Abitur eine Steinmetzausbildung bei ihrem Vater begonnen. Im zweiten Lehrjahr hatte sie alles hingeschmissen und war nach Berlin gezogen. Aus Liebe, und weil das weit weg von zu Hause war. Drei Jahre war das her.

Der Kompressor stand auf einem Handwagen neben dem Werkstatttor. Peter hatte sich nicht die Mühe gemacht, das Kabel aufzurollen. Als hastig zusammengerafftes Knäuel lag es neben der Maschine. Ein paar vertrocknete Blätter waren zwischen dem schwarzen Gummi eingeklemmt, Überbleibsel aus dem Herbst, als Hannas Vater zum letzten Mal mit Druckluft gearbeitet hatte. Hanna nahm eines der verschrumpelten braunen Blätter in die Hand, es zerbröselte zwischen ihren Fingern. Peter hatte nicht gewusst, dass es sein letzter Arbeitstag sein würde, als er den Kompressor abstellte. Ein Herzinfarkt hatte ihn am nächsten Morgen beim Frühstück erwischt. Einfach so. Es folgten Tage auf der Intensivstation, Wochen im Krankenhaus. Zu Weihnachten durfte er nach Hause, doch er war zu kaum mehr fähig gewesen, als auf dem Sofa zu liegen. „Das ist kein Leben für mich“, hatte er zu Vera und Hanna gesagt, „das müsst ihr verstehen!“

Die Chancen für eine erfolgreiche Bypass-Operation standen bei fünfzig Prozent – entweder würde er seine Kraft und seinen Lebenswillen zurückerhalten oder nicht mehr aus der Narkose erwachen.

„Klingt doch nach einem fairen Deal“, hatte er am Telefon zu Hanna gesagt und gelacht, „findest du nicht?“

Wenige Tage vor der Operation war Hanna aus Berlin angereist und seither in Mendig geblieben. Sie hätte lieber einen Vater auf dem Sofa gehabt als gar keinen mehr.

Als Kind hatte Hanna es geliebt, ihren Vater bei der Arbeit zu beobachten. Der Steinstaub hatte ihn von Kopf bis Fuß grau gefärbt, sich auf dem Overall festgesetzt, in seinen buschigen dunklen Augenbrauen, in den Bartstoppeln. Peter Klopp hatte die Gabe besessen, mit Steinen zu sprechen. Oft brauchte er nur wenige Hammerschläge, um eine Skulptur zu skizzieren. Er deutete auf einen unförmigen grauen Klotz und sagte: „Sieh mal, der Elefant hat seinen Rüssel um den Kopf geschlungen“ oder „Schau nur, ein Pferd im Galopp!“ Er erkannte die Kreaturen, die in dem Stein gefangen waren, und befreite sie, gab ihnen eine Form, schliff sie glatt, bis sie auch für alle anderen sichtbar wurden. Mit seinen großen, schwieligen Händen schuf er Gebilde aus Stein, aus Holz, aus Gips, Ton oder Metall. Aber auch aus allem anderen, was ihm in die Finger kam. Er modellierte kleine Wesen aus dem weichen Inneren der Frühstücksbrötchen, schnitzte mit den Fingernägeln Gesichter in das Wachs von Kerzen, kritzelte beim Telefonieren Zeichnungen an die Wand. Nichts war vor seiner Schöpferkraft sicher. Einmal hatte er sogar Geldscheine mit Kuli verziert, bis keine Bank sie mehr eintauschen wollte. „Lass die Spielerei, was soll denn das?!“, schimpfte Hannas Mutter mit ihm wie mit einem ungezogenen Kind. Das Geld war immer knapp gewesen in Hannas Familie, und die Mutter konnte in dieser Verschönerung des schnöden Mammons keine Aufwertung erkennen. Als Kind war Hanna sich manchmal nicht sicher gewesen, ob ihr Vater der tollste aller Väter war oder der bekloppteste.

Klopp war wohl nicht umsonst ihr Familienname.

Auf einem Regalbrett entdeckte Hanna eine Reihe von Gipsmodellen, nicht größer als dreißig Zentimeter. Entwürfe des Denkmals für den Mann mit dem schwierigen Namen: Haüy.

„Man spricht es ah, oui!“, hatte Peter ihr erklärt, und sie hatten verschiedene Betonungen ausprobiert. Auf wie viele Weisen konnte man „ah, ja!“ sagen? Oder das Gegenteil, mais non!

„Wie weit bist du mit Monsieur Mais-Non?“, hatte sie ihren Vater gefragt, als sie mit ihm von Berlin aus telefonierte, und er hatte von seinen Fortschritten mit der Skulptur erzählt.

René Just Haüy, der französische Gelehrte des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, war ein zusätzliches Familienmitglied geworden, nach dem man sich erkundigte. Sein Denkmal sollte vor dem neu eröffneten Vulkanmuseum stehen. Ein großer Auftrag, der dem Vater am Herzen lag, nicht allein des Geldes wegen.

Hanna nahm einen Entwurf nach dem anderen zur Hand, pustete die Schicht aus Staub und Gipspulver ab, die sich in den fein geschnitzten Ritzen abgesetzt hatte. Mal stand der Mineraloge stolz und aufrecht, mal beugte ihn das Alter. Mal faltete er die Hände wie zum Gebet, mal zeigte er die offenen Handflächen, als wollte er etwas präsentieren. Einer der Miniatur-Haüys hielt einen großen Kristall in der Hand, den Peter blau eingefärbt hatte. Das musste Blau-Auge sein, der sagenumwobene Riesen-Haüyn, der angeblich vor vielen hundert Jahren in Mendig gefunden worden war. Hanna hatte ihn immer für eine Erfindung gehalten, und erst gestern im Vulkanmuseum hatte Walter Newel, der selbsternannte Dorfchronist, ihr die Geschichte abermals erzählt, so als ob sie sie nicht schon unzählige Male gehört hätte. Ein augapfelgroßes Exemplar des blauen Kristalls, das größte, das je entdeckt worden war. Im Mittelalter sei er gefunden worden, habe für Neid und Totschlag gesorgt, bis man ihn im Jahre 1783 dem berühmten französischen Mineralogen geschenkt habe – Haüy. Dass Haüy sich damals in der Eifel aufgehalten habe, sei nachweislich belegt, hatte Newel behauptet und zur Bekräftigung seine wässrigen Augen hinter den dicken Brillengläsern aufgerissen. Gemeinsam mit seinem Bruder habe Haüy im Kloster in Maria Laach residiert. Der Kristall sei dann in Paris in der Sammlung des Mineralogen ausgestellt worden, im Nationalmuseum irgendwas, so genau hatte Hanna nicht zugehört. Dort sei er vor 200 Jahren gestohlen worden und gelte seitdem als verschollen. Der Besuch von Haüy in der Eifel, gepaart mit der Tatsache, dass er der Namenspatron für den hiesigen blauen Edelstein war, hatte zu der Idee geführt, ihn in einer Skulptur zu verewigen. Newels Idee, wohlgemerkt, darauf hatte er explizit hingewiesen. Die Verbindung von Heimatsage und Wissenschaft, die durch das Denkmal des Mineralogen verkörpert wurde, passte zum Image des Museums, und so waren bald auch der Altbürgermeister Mertens, der Museumsleiter Dr. Wolf und die diversen Geldgeber überzeugt gewesen.

Vorsichtig stellte Hanna die Miniaturen in die staubfreien Aussparungen, in denen sie zuvor gestanden hatten. Sie mochte nichts verändern an diesem Ort, der letzten Arbeitsstätte ihres Vaters.

Hanna griff nach dem Notizbuch. Diese Bücher hatten sie schon als Kind fasziniert. Die Konzentration, mit der ihr Vater sich darüber gebeugt hatte, immer einen Kuli oder einen Bleistift in der Hand, den er mit unruhigen Strichen über das Papier zog. Er konnte Tiere, Menschen, Paläste und Maschinen entstehen lassen, sie wuchsen unter der Spitze seines Bleistifts, unter der Kuli-Mine hervor. Hanna klappte das Buch auf. Die meisten Seiten waren leer, nur auf den ersten hatte der Vater ein paar Notizen und flüchtige Zeichnungen hinterlassen. Der Anblick der Handschrift traf Hanna mit einer Wucht, als hinge an diesem Abdruck von getrockneter Kugelschreibertinte auf Papier noch immer die Hand, der Arm, der Körper ihres Vaters. Hanna legte das Buch auf den Tisch zurück und sah sich in der Werkstatt um. Alles wirkte, als müsse er jeden Augenblick zur Tür hereinkommen. Als sei er nur kurz zur Toilette gegangen. Einen Augenblick lang wollte Hanna selbst daran glauben, aber das Wissen, dass er niemals wiederkommen würde, ließ sie die Werkstatt fluchtartig verlassen.

In dem verwilderten Garten, der sich an die Werkstatt anschloss, lag Monsieur Mais-Non auf einem Stapel Holzpaletten und lächelte in die Morgensonne. Sofern man bei den nur angedeuteten Gesichtszügen von einem Lächeln sprechen konnte. Das Gestein, aus dem Peter Klopp die Skulptur hatte herausarbeiten wollen, war Basalt, erstarrte Lava eines viele tausend Jahre zurückliegenden Ausbruchs des Laacher See-Vulkans. Haüy war überlebensgroß, die Säule maß im Ganzen mindestens drei Meter. Mit langsamen Schritten umrundete Hanna den Stein, der hüfthoch aufgebockt war. Sie musste dabei die Brennnesseln niedertrampeln, die um die Skulptur herum wucherten. An einigen Stellen war der Basalt noch feucht vom Morgentau. Die Nässe verlieh ihm eine dunkle Färbung, ein tiefes Blaugrau. Wo die Sonne den Stein getrocknet hatte, wies er ein helleres Grau auf, wie Elefantenhaut. In Kürze würden sich Eidechsen an den aufgewärmten Stellen zum Sonnenbad treffen, nicht ahnend, dass es bald vorbei wäre mit der Ruhe. Vermutlich dachten sie, der Stein sei der Natur zurückgegeben worden, so lange, wie er schon unberührt dalag.

Unschlüssig strich Hanna um die Skulptur herum, betrachtete sie mal aus diesem, mal aus jenem Blickwinkel und konnte doch nur das Unfertige darin sehen.

„Eine Skulptur, das ist etwas, das von außen nach innen gearbeitet wird“, hatte Peter ihr erklärt.

„Aus einem Steinklotz zum Beispiel oder aus einem Stück Holz. Da steckt die Figur, die man schaffen will, schon drin und du musst nur alles wegschlagen, was nicht dazugehört.“

Es hatte so einfach geklungen.

Hanna spürte, wie die Feuchtigkeit des Grases und der Brennnesseln den Stoff ihrer Jeans durchdrang und ihr eine Gänsehaut verursachte. Sie dachte an den Vertrag, den sie unterschrieben hatte. Das Gewicht des Basaltbrockens lastete auf ihren Schultern.

Es war ein Vertrag, der vor Förmlichkeit und Verbindlichkeit strotzte. Der Vertragspartner verpflichtet sich stand dort, verbindliche Zusage der Fertigstellung bis stand dort ebenfalls. Das Wort Konventionalstrafe war Hanna ins Auge gesprungen, die dem Vertragspartner, d. i. der Erbengemeinschaft Klopp, in Rechnung gestellt werden würde, falls der Vertrag nicht in gehöriger Weise erfüllt werden würde. Nicht in gehöriger Weise, Hanna hätte nie gedacht, dass eine solche Formulierung überhaupt existierte. Die Höhe der Strafe setzte sich zusammen aus dem bereits gezahlten Vorschuss sowie einem Drittel dieser Summe zusätzlich für die Umstände und Verluste, die dem Museum in diesem Falle entstünden. Wenn Vera dieses Geld würde bezahlen müssen, bliebe tatsächlich nur der Verkauf des Hauses.

Der Vertrag war zweifach ausgefertigt worden. Beide Exemplare waren von Dr. Wolf unterzeichnet, im Namen der Auftraggeber. Auf der rechten Seite, die Auftragnehmer, waren zwei Linien für die Unterschriften aufgedruckt. Vera hatte ihren Namen gewohnt souverän mit schwarzer Tinte geschrieben. Den Füllfederhalter trug sie immer in ihrer Handtasche mit sich herum. Einen Augenblick lang hatte Hanna sich vorgestellt, den Vertrag mit Blut zu unterzeichnen, doch dann hatte sie den Kugelschreiber genommen, den Mertens ihr gereicht hatte, und ihren Namen auf das Blatt gesetzt. Sie war es ihrem Vater schuldig.

Beide Hände auf den Basalt aufgestützt hievte Hanna sich hoch, schwang ein Bein auf die Skulptur und setzte sich an Haüys Fußende. Sie strich über die raue Oberfläche. Die Steinhaut war durchsetzt von einer Unmenge Poren, Spuren von Gas, das einst in der Lava eingeschlossen und beim Erkalten an die Oberfläche getreten war. Winzige Löcher, die ein Kribbeln in Hannas Handflächen verursachten, als sie darüberrieb. Sie zog die Beine nah an den Körper und reckte ihr Gesicht mit geschlossenen Augen den wärmenden Strahlen der Sonne entgegen. Sie wünschte sich, dass ihr Vater seinen letzten Frühling noch wahrgenommen hatte, aber vielleicht machte das auch keinen Unterschied für einen, der starb, vielleicht machte es nur einen Unterschied für die, die weiterlebten. Hanna jedenfalls erleichterte der Frühling, sie konnte nicht fortwährend traurig sein, wenn die Sonne ihr ins Gesicht schien, wenn die Vögel sangen und die Blüten und Blätter sprossen.

Altbürgermeister Mertens hatte sie mit Kopien der Zeichnungen ausgestattet, die Peter als Entwurf für die Skulptur angefertigt hatte. René Just Haüy als alter Mann, von den Jahren gebeugt, aber mit einem verschmitzten, jungenhaften Lächeln auf den Lippen und einem wachen Blick. Interessiert, wissbegierig. In den Händen hielt er ein Gerät, das Hanna Bauchschmerzen bereitete. Goniometer heiße dieses Werkzeug, hatte Dr. Wolf ihr mit unverhohlener Bestürzung über ihr Unwissen erklärt, und man habe es seinerzeit zur Winkelbemessung der Kristalle benutzt. Die geraden Linien und exakten Winkel, die dieses Instrument charakterisierten, in Stein umzusetzen, schien Hanna ein Ding der Unmöglichkeit. Ganz zu schweigen von den Durchbrüchen, die nötig sein würden – dieser Herausforderung fühlte sie sich nicht gewachsen. Peter konnte den Basalt durchbrechen, Hohlräume im Material schaffen und diese miteinander verbinden, bis nur freistehende Streben übrigblieben. Filigraner Basalt, zart wie Zuckerwerk. Wenn bei solchen Arbeiten der Stein an einer Stelle riss, wenn etwas wegbröselte, abbrach, entzweiging, war nichts mehr zu retten.

„Watt fott äess, äess fott“, hätte Tante Käthe, die Kölner Großtante, früher dazu gesagt.

Die Arbeit am Goniometer würde sie sich für den Schluss aufheben. Vielleicht würde sie bis dahin auf magische Weise zur Bildhauerin heranreifen.

Eine bittere Erinnerung stieg in ihr auf wie eine Gasblase in der Lava, träge, aber unaufhaltsam. Sie war dreizehn, vielleicht vierzehn Jahre alt gewesen, da hatte Peter ihr vier Quader aus Sandstein vorgelegt, alle in der Länge ihres Unterarms. Hanna sollte sie zu gleichmäßig runden Säulen schnitzen. Sandstein zu schnitzen, war ein Kinderspiel, das ging fast wie von selbst. Eine gleichmäßige, glatte Oberfläche zu schaffen war ihr dagegen unmöglich gewesen. Vom Mittag bis zum Abend hatte Hanna auf einem Hocker vor der Werkstatt gesessen, über und über mit dem sandgelben Steinstaub bedeckt, und hatte versucht, die Unregelmäßigkeiten auszugleichen. Aber wenn sie an einer Stelle einen Überstand abgetragen hatte, war dort auf einmal zu wenig Material gewesen, und sie musste an einer anderen Stelle etwas wegnehmen, bis die Säulen zu dünn geworden waren, um sie weiter zu bearbeiten. In einem seiner gefürchteten Anfälle von Jähzorn hatte Peter die missratenen Säulen eine nach der anderen in die Hand genommen und auf den Steinplatten vor der Werkstatt zerschmettert. Seit jenem Tag schmeckte Hanna bei Enttäuschungen und Niederlagen Steinstaub auf der Zunge. Sie war eben keine Bildhauerin, das war ihr an diesem Tag klar geworden. Sie hatte es einfach nicht in sich! Die alte, niemals ganz vergangene Wut flammte erneut in ihr auf. Sie versetzte dem Palettenstapel, auf dem die Skulptur ruhte, einen Fußtritt und fühlte sich von dem Wunsch getrieben, etwas zu zerstören.

Als sie in der Werkstatt angekommen war, ließ ihre Wut augenblicklich nach. Beinahe scheu ließ sie ihre Blicke über die Werke des Vaters streifen. In einem Regal hinter der Büste der Nofretete stand eine halbfertige Gipsplastik, etwas wild Zusammengepapptes. Wenigstens dieses unförmige Ding sollte dran glauben. Hanna griff mit beiden Händen nach dem Objekt, zog daran. Dabei stieß es gegen die Nofretete-Büste, die ins Wanken geriet und über den Regalrand kippte. Hanna griff danach, um sie abzufangen. Der Gipskopf schlug hart auf ihrem Unterarm auf, prallte ab und stürzte auf den Betonboden. Mit einem dumpfen Knacken brach der schmale, lange Hals. Die Nase platze ab, ebenso ein Placken vom Gesicht. Hanna fühlte sich mit einem Mal wie ausgenüchtert. Aller Zorn war verflogen. Sie hob den Kopf auf, der im Sturz einen Teil der Staubschicht verloren hatte. In der Wunde, dort, wo der Hals weggebrochen war, steckte ein Fremdkörper in der weißen Masse – ein Stein. Hanna strich vorsichtig mit dem Daumen darüber, rieb die bröckelige Gipsschicht ab. Der Stein besaß eine dunkle Färbung. Hanna befeuchtete ihren Daumen mit Spucke, wischte damit über den Staub. Ein tiefes, intensives Blau wurde erkennbar. Sie schabte weiter mit dem Daumennagel, legte Millimeter für Millimeter des Steins frei. Er war größer, als sie zunächst gedacht hatte, und er war geschliffen. Hanna sah sich nach einem geeigneten Werkzeug um. Von einem befreundeten Zahnarzt hatte ihr Vater Kratzeisen übernommen, die in der Praxis nicht mehr einsatzfähig gewesen waren. Mit zweien dieser chirurgisch feinen Werkzeuge in Händen ließ Hanna sich auf einem Holzschemel nieder, den schweren Kopf der Nofretete im Schoß. Sie operierte an der offenen Halswunde, zog seitlich um den Fund herum tiefe Furchen. Es knackte, und ein Stück von Nofretetes Unterkiefer brach weg. Das war Hanna jetzt egal, sie hob das Fragment auf und legte es zu den anderen Bruchstücken. Dabei fiel ihr auf, dass der Gips im Inneren des Kopfes eine andere Färbung hatte als der Gips des äußeren Randes. Es schien, als sei das Innere nachträglich gefüllt worden. Durch den fehlenden Unterkiefer hatte Hanna nun freien Zugang zu dem Stein, der wie eine Wucherung in Nofretetes Schlund feststeckte. Er war rund, mit einem Durchmesser von drei bis vier Zentimetern, schätzte Hanna. Ein Schmuckstück vielleicht, ein großer Edelstein. Mit immer weniger Rücksicht auf Nofretete arbeitete Hanna daran, den Fund freizulegen, bis der Stein endlich, Plock!, aus dem Gips sprang. Hanna rieb ihn vorsichtig mit dem Stoff ihres Sweatshirts blank. Er lag schwer auf ihrer Handfläche. Es war die Geste, die Haltung, die René Just Haüy in dem Modell ihres Vaters angenommen hatte, die Hand, die einen Kristall zugleich beschützte und präsentierte. Was ich da in Händen halte, dachte Hanna fassungslos, ist Blau-Auge.

Paris, 1778

Am frühen Morgen hat René Just Haüy einen Boten zum Ministerium gesandt, wo sein Bruder als Übersetzer arbeitet. Valentin solle René alsbald in seinem Studierzimmer im Collège du Cardinal Lemoine aufsuchen. Es sollten jedoch noch einige Stunden vergehen, ehe Valentin sich von der Übersetzung der Korrespondenzen und Verlautbarungen des Außenministers losreißen kann. Als er nun die Kammer betritt, in der René lebt und arbeitet, ist er gespannt, was sein Bruder ihm zu berichten hat. Das Studierzimmer erinnert an eine Mönchsklause, mit hohen grauen Wänden, einer einfachen Liege, einem kleinen Tisch am Fenster unter der Dachschräge, durch das fahles Nachmittagslicht in die Kammer dringt. Ein geschlossener Schrank stellt das größte Möbelstück im Raum dar, ansonsten sind die Wände mit schlichten Regalen bestückt.

„Wo um alles in der Welt sind deine Herbarien geblieben?“

Valentin ist über das Fehlen der Pflanzensammlung so verblüfft, dass ihm die Frage herausrutscht, noch ehe er seinen Bruder begrüßt hat. René, der auf einem Holzschemel am Tisch sitzt, ganz in die Betrachtung eines Kristalls unter dem Vergrößerungsglas versunken, blickt auf.

„Valentin, mein Lieber, tritt ein!“, sagt er mit einem Lächeln und erhebt sich, um den Jüngeren in die Arme zu schließen. „Die Herbarien mussten meiner neuen Sammlung weichen. Schau nur, ich habe ein zusätzliches Regal fertigen lassen!“ Stolz weist René auf die wandfüllenden Bretter, auf denen sich eine Vielzahl von Mineralen befinden, ordentlich beschriftet und sortiert. „Aber nun setz dich erst einmal, bitte!“

René räumt eifrig einen Stapel Bücher zur Seite. Darunter kommt der einzige Sessel im Raum zum Vorschein. Valentin schmunzelt. Es sieht seinem Bruder ähnlich, dass er den harten Schemel bevorzugt, anstatt es sich in dem Polstermöbel bequem zu machen. Bequemlichkeit, Gemütlichkeit, Sinnesfreuden – all das sind Dinge, die René ablehnt, da sie in seinen Augen zu Faulheit und Verderbtheit leiten. Valentin, der den angenehmen Seiten des Lebens weitaus aufgeschlossener gegenübersteht, hat früh gelernt, daraus seinen Nutzen zu ziehen und René gegenüber kein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Er lässt sich auf den Sessel sinken.

„Nun sprich, was ist der Grund, weshalb du mich hierher beordert hast?“

René hat wieder auf seinem Schemel Platz genommen und reicht Valentin ein dickes Buch.

„Mémoires de l’Académie Impériale et Royale de Sciences et Belles-lettres de Bruxelles“, liest Valentin halblaut die Inschrift des Titelblatts vor. „Oh, verlegt von dem guten Jean-Louis de Boubers. Dem haben wir die zwölfbändige Ausgabe des Rousseauschen Werks zu verdanken!“

Kopfschüttelnd nimmt René das Buch wieder an sich. „Hier geht es nicht um deinen Rousseau“, sagt er streng, „sondern um das hier. Lies!“ Dabei drückt er Valentin das aufgeschlagene Werk in die Hände. „Es handelt sich um einen Aufsatz von Robert de Limbourg, einem Mann der Geologie aus Belgien“, erklärt er ungefragt, während Valentin sich in die Zeilen vertieft. „Seine Beobachtungen stammen aus dem Jahr 1774, er ist aber erst im vergangenen Jahr damit an die Öffentlichkeit getreten.“

„Ein weiterer Vulkan in Europa?“, fragt Valentin erstaunt.

René nickt. „Steffeln, im Herzogtum Luxemburg gelegen. Landschaftlich dem Gebiet der Eifel zuzurechnen. Und nicht so weit entfernt wie der Mont-Vesuv.“

Erst wenige Jahre zuvor waren erste Anzeichen von vergangener Vulkantätigkeit in Europa nachgewiesen worden. Die gigantische Chaîne des Puys, eine Kette vulkanischer Berge im Zentralmassiv der Auvergne, hatten die Brüder in einer mehrtägigen Wanderung aufgesucht. Es war ihre erste gemeinsame Reise gewesen, die erste Reise überhaupt, die nicht ins Heimatdorf geführt hatte, und sie hatten dieses Abenteuer genossen, René der seltenen Gesteinsformationen wegen und Valentin einfach um des Reisens willen.

„Du meinst, wir sollen hinfahren?“

Valentin reißt es vor Begeisterung aus dem Sessel. René lächelt sanft und faltet die Hände.

„Ja, mein Bruder, lass uns nochmals auf den Spuren der Vulkane wandeln! Allerdings will eine solch weite Reise sorgsam vorbereitet sein. Die Planung, die Beschaffung der Mittel, das alles braucht seine Zeit.“

Valentin nickt abwesend, während er im Kopf bereits Reisepläne schmiedet. Er wird sich im Ministerium eine Auszeit erbitten müssen. Dabei kann er die Gelegenheit nutzen, seine Vorgesetzten um Empfehlungsschreiben zu bitten, die unterwegs hilfreich sein könnten. Mit einer Referenz des Außenministers persönlich, Charles Graviers, Comte de Vergennes, sollten ihnen alle Türen und Staatsgrenzen offenstehen. Seine Ersparnisse sind nicht groß, aber für einige Wochen auf Reisen sollten sie genügen. Endlich wird er die Landesgrenzen überschreiten und andere Länder, andere Völker kennenlernen! Dafür hat er Sprachen gelernt, darauf hat er sein ganzes Leben lang hingearbeitet. Eine beinahe kindliche Freude durchströmt Valentin, und voll Überschwang will er René in die Arme schließen. Dieser ist von dem Gefühlsausbruch jedoch so überrumpelt, dass er zurückweicht und gegen das neue Regal stößt. Die Steine und Apparaturen auf den Regalbrettern geraten ins Wanken, eines poltert gegen das nächste, bis schließlich ein Exemplar der Kalzitgruppe, das ganz am Rande steht, vom Regal kippt, hart auf dem Boden aufschlägt und zerbirst. Valentin starrt erschüttert auf die Mineralsplitter.

„Das habe ich nicht gewollt, das tut mir leid!“, ist alles, was er hervorbringen kann.

René aber, den Blick ebenfalls auf die Bruchstücke geheftet, hebt die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. Er geht in die Knie und hebt behutsam die Kristallsplitter auf, um sie einzeln gegen das Licht zu halten. Ein Lächeln erhellt sein Gesicht.

„Das ist es!“, ruft er aus. „Ich hab’s gefunden, tout est trouvé!“

Valentin starrt seinen Bruder verständnislos an. Mit wenigen Schritten ist René am Tisch, wo er die Bruchstücke unter das Vergrößerungsglas hält und hin und her wendet. Plötzlich springt er auf, nimmt zwei weitere Exemplare seiner Sammlung zur Hand und lässt diese ebenfalls am Boden zersplittern. Valentin zuckt zusammen.

„Hast du den Verstand verloren?“, ruft er aus, aber René schüttelt energisch den Kopf.

„Im Gegenteil, mein lieber Valentin! Ich war noch nie so klar wie jetzt. Ich habe ihn gefunden, den göttlichen Bauplan der Gesteine. Es gibt ein Prinzip, ich wusste es!“

René ist so in seine Betrachtungen vertieft, dass er die Abschiedsworte seines Bruders kaum wahrnimmt, als dieser Mantel und Hut ergreift und die Tür zum Studierzimmer leise hinter sich schließt. René Just Haüy zerbricht, betrachtet, vermisst, notiert. Noch tief in der Nacht, beim Schein der Kerze, arbeitet er weiter. Ein großer Teil der Sammlung geht in dieser Nacht zu Bruch, was ihm bei seinen Neidern den Ruf einbringt, ein Crystalloclaste, ein Kristallzerbrecher zu sein. Doch während er einerseits zerstört, legt er andererseits den Grundstein für die Wissenschaft der Kristallografie.

2

Hanna trat durch das hohe schmiedeeiserne Tor, das den Jardin des Plantes, früher Jardin du Roi, umschloss. Sie war frühmorgens in den Thalys gestiegen. Die Fahrt nach Paris hatte kaum mehr als vier Stunden gedauert. Nun folgte sie den geharkten Wegen, die auf die Gebäude des Muséum National d’Histoire Naturelle zuführten. Das üppige Blattwerk der Kastanienbäume entlang der Wege bildete ein Dach aus frischem Laub, stolz ragten die Blütenkerzen daraus empor. Einzelne Blüten kullerten über den Boden. Hanna hob eine davon auf. Das Blütenblatt war weiß und rund, mit einer feinen roten Zeichnung, einem kleinen Einsprengsel, und ließ sie an altmodische Mädchenkragen denken. Auch durch und durch rote Kastanienblüten fand sie, fuchsiafarben. Sie rollten über den Boden, sammelten sich zu Inseln, bedeckten die Wege wie kleine Teppiche.

Hanna verspürte den Wunsch, es den anderen Besuchern des Botanischen Gartens gleichzutun, in der frühen Mittagssonne durch den Park zu flanieren, durch die Rabatten zu streifen, sich treiben zu lassen. Aber das musste warten, ebenso wie ein Besuch der prächtigen alten Gewächshäuser, deren Glasscheiben in der Sonne bläulich und grün schimmerten, als seien sie mit einem Ölfilm überzogen. In Hannas Schultertasche war ein Schatz verborgen, der sie vorantrieb. Zwei Tage waren vergangen, seit sie den blauen Kristall gefunden hatte. Seitdem gab es kaum eine Minute, in der Hanna nicht darüber nachgegrübelt hatte, was sie mit ihrem Fund tun sollte. Sie hatte beschlossen, zunächst niemandem davon zu erzählen und stattdessen alleine herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Blau-Auge handelte. Vera war ohnehin durch den Wind. Die würde den Stein verkaufen wollen, ohne sich um die Hintergründe zu scheren. Und falls sich herausstellen sollte, dass Hannas Schatz in Wahrheit kein wertvoller Edelstein, sondern bloß geschliffenes Glas war, war es ohnehin besser, wenn niemand davon wusste.

Immer wieder ließ sie die Hand in die Tasche gleiten, wühlte mit den Fingerspitzen im weichen Stoff des T-Shirts, in das sie den Kristall sorgfältig eingerollt hatte, bis sie die kühle Oberfläche des Steins ertastete. So, als müsse sie sich versichern, dass er noch da war, dass sie sich nicht alles nur eingebildet hatte.

Das imposante Hauptgebäude des Museums ließ Hanna hinter sich und hielt auf ein kleineres, doch ebenfalls auffälliges Gebäude zu, das der Mineralogischen Sammlung vorbehalten war. Ein überdimensional großer, auf Säulen ruhender Portikus war dem Eingang vorgelagert. Die Luft in der Eingangshalle war stickig, gesättigt vom Staub der Jahre. Die Wände waren bemalt, ein verblasstes Panoramabild einer weiten Landschaft. Hier und da wies das Gemälde weiße Flecken auf, Stellen wie Wunden, an denen der Putz abgeblättert war. Jede Wand wurde von einer fast raumhohen, zweiflügeligen Tür aus dunklem Holz dominiert. Eine dieser Türen stand offen und wies den Weg zur Ausstellung, die anderen schienen in ihrer respektvollen Größe so uneinnehmbar, dass Hanna sich nicht vorstellen konnte, dass sie sich überhaupt öffnen ließen.

Die moderne Museumskasse wirkte in diesem Raum fehl am Platz. Hanna nahm das Ticket entgegen und ließ es in der Hosentasche verschwinden. Sie schloss ihre Tasche mit dem Stein, der vielleicht, vielleicht auch nicht, einst aus diesem Museum gestohlen worden war, in einen der geräumigen Spinde aus dunklem Holzfurnier ein.

Der Ausstellungsraum stand im krassen Gegensatz zum Rest des Gebäudes. Hier war das Museum offensichtlich auf dem neuesten Stand – die Wände anthrazitfarben, die Ausstellungsstücke hinter Glas ins rechte Licht gesetzt. Computeranimationen, Einspielfilme, eine zurückhaltend nüchterne Präsentationsweise, die die gezeigten Objekte ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte – dabei aber entkörpert und unsinnlich wirkte. Hanna hatte erwartet, Haüy hier näherzukommen. Sie hatte altmodische Vitrinen und seine von Hand geschriebenen Inventarlisten erwartet. Wenn sie ehrlich war, hatte sie gehofft, in einer Vitrine einen leeren Platz zu finden, ein samtenes Kissen vielleicht, auf dem noch der Abdruck eines Kristalls zu erahnen war, der hier einmal gelegen hatte. Auf einem Schild daneben hätte Blau-Auge, Location: Mendig/Allemagne stehen können, und disparu, verschwunden.

Sie ging durch die Ausstellung, streifte jedes Exponat mit einem flüchtigen Blick, aber die Pracht der hier gezeigten Kristalle ließ sie gleichgültig. Sie dachte an ihren Monsieur Mais-Non, den basaltenen Riesen, der im Garten vor der Werkstatt auf sie wartete, und spürte einen Kloß im Hals. Welche Bedeutung hatte dieses Denkmal noch, wenn der einst berühmte Mineraloge, Begründer der Kristallografie, selbst hier in seinem Museum in Vergessenheit geraten war? Und ihr Vater, Peter, wann würde der in Vergessenheit geraten?

Schließlich entdeckte Hanna doch noch einen Verweis auf René Just Haüy. Zwar musste er sich die Vitrine, in der einige seiner Modelle, Messgeräte und Aufzeichnungen präsentiert wurden, mit seinem Konkurrenten Romé de l’Isle teilen, aber es stellte immerhin eine Anerkennung seiner Forschungen dar. Unter den gezeigten Werkzeugen sprang Hanna vor allem das Goniometer ins Auge, das sie von Peters Entwurf für die Skulptur her kannte. Das Messgerät war viel kleiner, als sie es sich vorgestellt hatte, es wirkte fast wie ein Spielzeug. Die Idee, dieses Instrument in vielfacher Vergrößerung in Stein zu hauen, war ihr nun doppelt suspekt – nicht nur aufgrund der handwerklichen Herausforderung, sondern auch, weil sie es lächerlich fand, ein solch feines Gerät derart grob umzusetzen.

Bei genauerem Hinsehen entdeckte sie, dass einige der Exponate in der Ausstellung doch aus der Sammlung Haüys stammten. Die Sammlung war offensichtlich auseinandergerissen worden, dennoch erkannte man die einzelnen Stücke sofort: Sie waren allesamt mit schwarzer Masse auf kleine, schwarz gestrichene Holzsockel geklebt, dazu jeweils ein Schildchen mit einer Nummer. Diese aufwändige Bearbeitung, die Haüy offensichtlich jedem einzelnen Stück hatte angedeihen lassen, ließ die Akribie, Fürsorge und Hingabe erahnen, mit der er sich seiner Sammlung gewidmet hatte.

Die Frau an der Kasse sträubte sich zunächst, doch als Hanna nicht aufhörte, ihr in stockendem Schulfranzösisch Fragen zu stellen, griff sie zum Hörer und ließ sich mit einem der im Haus arbeitenden Mineralogen verbinden. Zu Hannas großer Freude willigte er tatsächlich ein, sie am nächsten Tag zu empfangen.

Paris – Laach, 1783

Im Frühjahr 1783 leidet die Erde an schwerem Bauchgrimmen. Das Magma in ihrem Inneren brodelt wie heißes Wasser kurz vorm Überkochen. Im Monat Februar führt das Leibdrücken des Planeten zu Vulkanausbrüchen in Italien, im Juni bersten die Laki-Krater auf Island, um Lava auszuspeien. Der Planet übergibt sich, ergießt sich, kehrt sein Innerstes nach außen. Landschaften werden von glühenden Seen überschwemmt, von gewaltigen Steinen und Lavaklumpen bedeckt, die aus den Tiefen der Krater in die Höhe katapultiert werden und wie gigantische Kuhfladen auf den Boden platschen. Unter heftigem Rumoren stoßen die Vulkane unaufhörlich Aschewolken und Unmengen von Schwefelgas aus. In Island findet man ein Wort für das, was nun folgt: Móðuharðindin, die Not mit dem Nebel, der sich ausbreitet, um alles Leben zu ersticken. Zunächst fallen die Blätter von den Bäumen, Pflanzen werden vernichtet. Menschen klagen über brennende Augen und gereizte Haut, sie leiden an Atemnot, Husten, Kopfschmerz und Mattigkeit. Dann fällt das Vieh beim Weiden tot um, erstickt an der Luft, vergiftet vom Gras. Den Leuten ergeht es nicht anders, das Schwefeldioxid der Atmosphäre verwandelt sich in ihren Lungen zu Schwefelsäure. Zehntausende sterben, ein Viertel der Bevölkerung Islands. Und weiter ziehen die unheilschwangeren Wolken, sie halten sich nicht an Landesgrenzen, ziehen über das Meer, breiten sich über dem Norden Europas aus. Trockennebel, der die Sicht verschlechtert und die Lebewesen verängstigt. Ätzender Schwefeldunst setzt sich auf den Schleimhäuten fest. Herabsinkende Vulkanasche bedeckt die Ernte und lässt die Tiere krepieren – je nach Windstärke viele hundert Meilen vom Ort des Vulkanausbruchs entfernt, sodass sich niemand den Ursprung des tödlichen Ascheregens erklären kann.

Im August desselben Jahres folgt ein letztes Aufstoßen, das den Vulkan Asama in Japan zum Bersten bringt. Der Dunstschleier, der bei dem Vulkanausbruch entstanden ist, verdunkelt die Sonne auch in Europa und lässt den Winter, der dem Katastrophenjahr 1783 folgt, zu einem der kältesten werden, an den man sich erinnern kann.

Doch von alldem weiß man noch nichts, als am achten Juni der Laki auf Island ausbricht. Von alldem weiß man noch nichts, als die Brüder Haüy an diesem Sonntag, gleich nach der Frühmesse, mit vor Aufregung geröteten Wangen dabei zusehen, wie ihr Gepäck auf dem Dach der Kutsche vergurtet wird, damit sie sich endlich auf die von langer Hand geplante Reise begeben können. Der Hauch von Schwefelgeruch, der an diesem Morgen in der Luft liegt, reizt die Augen und Nasen kaum mehr als die üblichen Ausdünstungen in den Straßen und Gassen von Paris. Die Ammoniakdämpfe der Pferdepisse, der süße Fäulnisgeruch von totem Getier, Unrat und verrottenden Lebensmittelresten, die sich im Rinnstein sammeln.

„Adieu Paris! Ich kann es kaum erwarten, eine andere Luft zu atmen!“, frohlockt Valentin, bevor er die Kutsche besteigt.

Zwei Plätze sind von einem betagten Ehepaar besetzt. Valentin deutet eine Verbeugung an, streicht die Schöße des flaschengrünen Reisemantels glatt, den er sich für diese Unternehmung hat anfertigen lassen, und nimmt auf der gepolsterten Sitzbank Platz.

Nachdem René Just, seit seiner Priesterweihe auch Abbé Haüy genannt, ebenfalls in der Kutsche Platz genommen und die Türen geschlossen hat, treibt der Kutscher die Pferde an.

„Auf geht’s“, sagt Valentin zufrieden. „Welt, wir kommen!“

Die Fahrt durch Paris geht schleppend voran, doch nachdem sie die Stadt endlich hinter sich gelassen haben und der Kutscher die Peitsche knallen lässt, nehmen sie Geschwindigkeit auf. Dem Lauf der Marne folgend, reisen sie am ersten Tag bis Meaux, am nächsten bis Dormans. Die zunehmende Trübung der Luft verschleiert die Sicht in die Weite, nur eines von vielen Phänomenen, die den Brüdern in dieser bisher unbekannten Landschaft begegnen.

Sie gewöhnen sich schnell an das Reisen. Die Fahrt in der Kutsche ist komfortabel, da sie sich Plätze im Inneren des Wagens leisten können. Diejenigen Passagiere, die sich auf den Außenbänken drängen, wo sie Wind, Wetter und dem zunehmenden Gestank nach Schwefel oder faulen Eiern schutzlos ausgeliefert sind, erregen Valentins Mitleid. Mindestens zweimal im Verlauf der Tagesreise wird an einer Poststation Rast gemacht, wo die Pferde ausgetauscht werden. Dort wartet Verpflegung auf die Reisenden und bei Bedarf ein einfaches Bett für die Nacht. Als die Brüder die Kutsche wechseln und einer der Burschen ihr Hab und Gut ablädt, wird augenfällig, dass das Gepäck von René Just mindestens das doppelte Volumen von Valentins einnimmt. Obwohl der Abbé in seiner asketischen Kutte unterwegs ist und gewiss keinen Koffer für Kleidung, Kopfputz und Schuhwerk benötigt, sind die hölzernen Kisten und Leinwandsäcke, die er für die Reise gepackt hat, schwer und unhandlich. Valentin selbst hat sich auf einige Kleidungsstücke und Bücher beschränkt, die ihm auf der Fahrt die Zeit vertreiben sollen. Außerdem trägt er alle wichtigen Unterlagen in einer Ledermappe mit sich, die er kaum aus der Hand zu legen wagt. Die Reiseerlaubnis der Obrigkeit, die Wechsel, die Empfehlungsschreiben, die Passierscheine – und die eigenhändig von ihm selbst verfassten Übersetzungen dieser Papiere in deutscher Sprache.

Am dritten Tag besichtigen die Brüder auf Wunsch von René Just die stattliche Kathedrale Notre Dame de Reims, die Krönungsstätte, in der neun Jahre zuvor der junge Louis zum König von Frankreich und Navarre gekrönt worden ist. Valentin genießt es, durch die fremden Straßen von Reims zu streifen, nie gesehene Gesichter und unbekannte Ecken zu entdecken.

Am elften Juni setzen die Brüder ihre Reise fort, auf den Spuren der alten Römerstraße Via Agrippa in die Ardennen. Nach einer Übernachtung in Attigny ist Mouzon ihr nächster Aufenthalt, wo sie die gotische Kathedrale Notre Dame besichtigen („Wie viele Damen haben wir eigentlich?“, scherzt Valentin) und René Just sich die Erlaubnis einholt, ein paar Takte auf der Orgel zu spielen. Sie erreichen das Herzogtum Lothringen, übernachten in Montmédy, dann in Longwy, von wo aus sie am fünfzehnten Juni mit dem Ziel Trier aufbrechen. Ein Achsbruch bei Remich kostet sie einen halben Tag, den sie im Schatten einer Linde am Wegesrand verbringen. Valentin liest ein Buch, während René Just Pflanzen sammelt. Zwischenzeitlich hat sich zu dem dichter werdenden Nebel eine Wärme gesellt, so als habe jemand eine Glocke aus getrübtem Glas über die Landschaft gestülpt. Es fällt den Brüdern schwer, sich zu konzentrieren. Unter dem Reisekostüm und der Kutte läuft ihnen beiden gleichermaßen der Schweiß in kitzeligen Rinnsalen den Rücken hinab. Zudem fühlen sich die Stadtmenschen von den Insekten geplagt, die sie umschwirren. Zwar könnte René Just jedes einzelne von ihnen mit seinem lateinischen Namen benennen, doch muss er zugeben, dass ihm die Abbildungen in Büchern lieber sind als ihre allzu lebendige Anwesenheit.

Als sie tags darauf die Grenze zum Heiligen Römischen Reich passieren, bekommt Valentin vor Aufregung einen Schluckauf. Im Kurfürstentum Trier gönnen sich die Brüder eine Pause von zwei Tagen, um das gerade vollendete Schloss Monaise und die römischen Bauwerke zu besichtigen. Valentin, der die deutsche Sprache beherrscht, aber nur selten Gelegenheit zur Konversation hat, empfindet eine kindliche Freude daran, die Menschen in den Straßen und Geschäften ins Gespräch zu verwickeln.

Der unzähligen Kutschfahrten müde besteigen die beiden Männer am achtzehnten Juni schließlich einen Nachen. Ein bärtiger, wortkarger Schiffer erklärt sich bereit, sie in endlos scheinender Schlingerfahrt durch die felsige, aber liebreizende Mosellandschaft zu stochern.

Bei der ersten Übernachtung in Bernkastel-Kues fühlt sich Valentin unsicher auf den Beinen. Ihm ist, als schaukele der Lehmboden unter seinen Füßen. René Just hingegen scheint die Fahrt auf dem Wasser nichts auszumachen, er kommt aus dem Schwärmen kaum heraus. Diese Felsformationen, dieses Naturschauspiel! Die Brüder stoßen mit einem Krug Moselwein auf ihre Reise an, und bald fällt Valentin das Schlingern in seinem Inneren nicht mehr auf. Am nächsten Tag geht es weiter bis Karden, bevor sie am zwanzigsten Juni in Kobern, einem kleinen Winzerdorf, endgültig an Land gehen. René Just besteht darauf, die Kapelle hoch über dem Fluss zu besichtigen. Obwohl der Nebel die Aussicht trübt, wird die Mühe des Aufstiegs mit einem herrlichen Anblick belohnt – der Abendhimmel zeigt sich in seinen schönsten Farben und malt ein atemberaubendes Bild um die blutrot untergehende Sonne. Auch dies eine Folge des Schwefelgehalts in der Atmosphäre, doch die Brüder halten es für eine Besonderheit der Gegend, und man lässt sie in dem Glauben.

Am Morgen des einundzwanzigsten Juni besteigen die Brüder Haüy einen offenen Einspänner, der sie zu ihrem vorläufigen Ziel bringen soll. Diese Etappe, weniger als vier Meilen, nimmt einen ganzen Tag in Anspruch. Die Fahrt führt über unwegsames Gelände durch die Eifel. Kleine Dörfer, schlecht ausgebaute Wege. Sie queren das Maifeld und erreichen endlich am Abend ein einsames Kloster an einem großen, von Wald umgebenen See – die Benediktinerabtei Laach.

Das Erste, was den beiden Parisern auffällt, ist die unglaubliche Ruhe, die dieser Ort ausstrahlt. Das Kloster wurdeRené Just empfohlen, von hier aus wollen sie ihre Erkundungstouren unternehmen, hier wollen sie logieren – die nächsten Wochen oder Monate, je nachdem, wie viel Zeit sie für ihre Forschungen benötigen.

Nicht weit vom Laacher Kloster entfernt, in dem Steinhauerdorf Mendig, sind derweil Männer und Frauen, Junge und Alte in der Kirche versammelt. Grubenarbeiter, die man unschwer an ihrer blassen Hautfarbe und dem rasselnden Atem erkennt. Grubenbesitzer, die Kleidung aus teurem Stoff tragen. Dazu die Steinmetze mit ihren breiten Rücken, die Ackerer mit ihrer von der Sonne gegerbten Haut. Sie alle hat die Witterung der vergangenen Tage in Schrecken versetzt – die zunehmende Hitze bei gleichzeitiger Trübung des Himmels, gepaart mit dem pestilenzartigen Gestank, einem Höllengeruch, der bei jedem Atemzug die Lungen beißt. Sie, die in der Gewissheit leben, dass Gott ihrem Dorfe zürnt, seit ihre Vorfahren vor vielen Menschenleben eine tiefe, gemeinsame Schuld auf sich geladen haben, sehen nun die Strafe des Allmächtigen auf sich zukommen. Und so versammeln sie sich, Abend für Abend, um auf die Knie zu fallen und zu beten, auf dass der himmlische Vater sie verschonen möge.

Blau-Auge, der blaue Kristall, seit Jahrhunderten in einer eigens dafür ins Gemäuer geschlagenen Nische neben dem Altarschrein verborgen, wird nur an hohen Feiertagen ans Licht geholt. Geheimnisvoll und verboten erfüllt er die Seele des Dorfes gleichermaßen mit Stolz und Schrecken.

„Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Glauben!“

Der Priester ist ein hagerer junger Mann, der erst vor kurzer Zeit das Amt angetreten hat, nachdem sein Vorgänger auf dem Friedhof vom Blitz erschlagen wurde.

„Ich habe euch hier zusammengerufen, um euch etwas zu verkünden, das von größter Wichtigkeit ist.“

Die Gläubigen, die sich eben noch in Klagen ergingen, vereinzelt von heftigem Schluchzen geschüttelt, kommen zur Ruhe.

„Wir alle haben in den vergangenen Tagen unseren himmlischen Vater angefleht, auf dass er uns ein Zeichen sende, wie wir seinen Zorn gegen unser Dorf besänftigen können. Gewiss, die Schuld, die unsere Vorfahren auf sich geladen haben, können wir nicht tilgen.“

Jammerlaute in den Reihen der Gläubigen, die mit gesenkten Köpfen in den hölzernen Betbänken knien. Der Priester hebt die Hände zu einer beruhigenden Geste.

„Doch lasst die Hoffnung nicht fahren, denn etwas Wunderbares ist geschehen! Wir alle haben Gott angefleht, und siehe, unser himmlischer Vater hat unsere Bitten erhört!“

Die Männer, Frauen und Kinder heben die Köpfe und sehen den Priester erwartungsvoll an.

„Heute ist mir zu Ohren gekommen, dass Besuch aus dem fernen Paris in der Abtei Laach eingetroffen ist. Es handelt sich um einen berühmten Mineralogen und Mann der Kirche namens Abbé Haüy. Gott schickt uns seinen frommen Diener, auf dass wir an diesem Mann aus Frankreich das Unrecht wiedergutmachen, dass unsere sündigen Vorfahren jenem unglücklichen Franzosen angetan haben.“

Ein Raunen geht durch die Menge, erleichtertes Seufzen, jubelnde Zustimmung.

„Seht, alles, was wir tun müssen, ist den Stein, der uns doch niemals rechtmäßig gehörte, in die Obhut jenes Edlen zu geben, der so weit gereist ist, um uns von unserem düsteren Schicksal zu befreien!“

Der Bürgermeister, ein feister Herr im samtenen Rock, steht in der ersten Reihe auf und dreht sich zu der Gemeinde um, wobei er unwillkürlich dem Geistlichen, dem Altar und dem großen Kruzifix den Rücken, schlimmer noch, sein Hinterteil zuwendet, weshalb sich die Frommsten unter den Anwesenden sogleich bekreuzigen.

„Gemach, gemach!“, versetzt er mit seiner Respekt einflößenden Stimme. „Wir wollen doch bei alldem nicht vergessen, dass der Kristall einen beträchtlichen Wert besitzt! Ihn so einfach aus der Hand zu geben hieße, den Besitz des Dorfes, ja mehr noch, einen Teil unserer Seele in die Gosse zu werfen!“

Erschrockenes Wispern auf der einen, zustimmendes Gemurmel auf der anderen Seite.

„Herr Bürgermeister, liebe Gemeinde!“ Rote Flecken der Aufregung breiten sich vom dünnen Hals des Priesters auf sein Gesicht aus. Er ringt um Fassung. „Wie wir alle so leidvoll wissen, ist es ein Unrecht, dass der Stein sich im Besitz des Dorfes befindet. Und ein Unrecht kann nur dadurch gesühnt werden, dass man bereit ist, ein Opfer zu erbringen. Unser Herr, in dessen unendlicher Macht es liegt, uns zu strafen oder uns zu verschonen, hat uns ein Zeichen geschickt, indem er uns seinen Diener sendet, einen Mineralogen, der den Stein gewiss in aller bescheidenen Demut und Frömmigkeit entgegennehmen wird. Es ist unsere Pflicht, die Sünden unserer Vorväter zu sühnen und Gottes Zorn zu besänftigen. Wenn wir dieser Pflicht nicht nachkommen, wird die Strafe, die uns ereilt, unermesslich sein!“

In den Reihen der Gläubigen hält man vor blankem Entsetzen die Luft an. Der Bürgermeister, der zwischenzeitlich wieder Platz genommen hat, erhebt sich nochmals. Dieses Mal fixiert er den Priester mit zornigem Blick. Sekundenlang starren sich die beiden Männer an, bevor der Bürgermeister seine Bass-Stimme erklingen lässt.

„Dieser Kristall gehört zu unserem Dorf, solange ich denken kann, solange mein Vater denken konnte, und dessen Vater und Vatersvater. Dieser Kristall ist in den Tiefen unserer Gruben entdeckt worden, und somit ist er unser Eigentum. Mag sein, dass das jemand, der von woanders kommt, nicht versteht, aber hier versteht man das!“

Der junge Priester, der tatsächlich nicht aus dem Dorf stammt, sondern aus der Nachbargemeinde, zuckt bei diesen Worten zurück, als habe er sich an der Altarkerze verbrannt. Der Bürgermeister nimmt das zum Anlass, sich wiederum der Gemeinde zuzuwenden, und verkündet:

„Ich sage, wenn wir den Kristall so unbedingt hergeben sollen, dann werden wir ihn verkaufen, und zwar zu einem ordentlichen Preis!“

Just in diesem Augenblick zerreißt ein Donnerschlag die nächtliche Stille mit solcher Kraft, dass das Glas der Kirchenfenster klirrt und die Flammen der Kerzen flackern. Kinder wimmern, einige der feinen Damen verlieren das Bewusstsein, während die Bäuerinnen sich die derben Hände vors Gesicht schlagen. Selbst aus dem zuvor noch zorngeröteten Gesicht des Bürgermeisters ist mit einem Mal alle Farbe gewichen. Ohne ein weiteres Wort lässt er sich auf die Bank sinken. Dem Vorschlag des Pfarrers wird nicht mehr widersprochen.

3

Laut Stadtplan lagen zwischen dem Muséum National d’Histoire Naturelle und dem Musée Valentin Haüy weniger als zwei Kilometer. Trotzdem brauchte Hanna mehr als eine Stunde zu Fuß, bis sie den Boulevard des Invalides erreichte. Wieder und wieder hatte sie sich unterwegs in den belebten Straßen ablenken lassen, war kleinen Seitengassen gefolgt, hatte sich von den Schaufenstern der Geschäfte zum Trödeln verführen lassen. Nach den Wochen in der Provinz tat es gut, endlich wieder in einer Großstadt zu sein. Die belebten Straßen, voll von Menschen, die es eilig hatten, von einem Ort zum anderen zu kommen, ließen Hanna sich wach und lebendig fühlen. Sie beneidete die Leute, die an den Tischen der Straßencafés saßen und sich die Sonne ins Gesicht scheinen ließen. Später würde sie es ihnen gleichtun, schwor sie sich, während ihr der Duft des Café crème, den eine Kellnerin knapp an ihrer Schulter vorbeibalancierte, in die Nase stieg. Doch zuvor wollte sie auch dem Bruder von Monsieur Mais-Non einen Besuch abstatten.

Hanna erkannte, dass sie richtig war, als ihr zwei Männer mit weißen Stöcken entgegenkamen. Sie bog vom Boulevard des Invalides in die Rue Duroc ein und hielt auf ein modernes weißes Gebäude zu, das im Erdgeschoss einen Laden mit Blindenhilfsmitteln beherbergte. An dem Geschäft zog sie vorbei, zum Haupteingang des Blindeninstituts. Es gab kein Schild, das auf das Museum hingewiesen hätte. Hanna betrat die Vorhalle und wandte sich an die Frau am Informationsschalter. Ja, das Museum befinde sich hier. „Là-bas“, durch diese Türe und dann links die Treppe hoch, den Schildern nach.

Die Verbindungstür führte vom Neubau in einen älteren Trakt des Gebäudes. Der altersgraue Linoleumboden erinnerte Hanna an Krankenhausflure. Nackte Leuchtstoffröhren strahlten kalt von der Decke herab. Sie erreichte eine blaue Brandschutztür, auf der ein mit Computerdruck beschrifteter Zettel klebte: Musée. Die Tür gab den Weg frei in einen Raum, in dem die Zeit stehengeblieben zu sein schien. Die Wände dunkelrot gestrichen, mit edlen Vitrinen aus glänzendem Holz bestückt. Für einen Augenblick dachte Hanna an ihre Mutter – für Vera würde so das Zimmer ihrer Träume aussehen. Hanna ließ ihre Blicke schweifen, über die Tische mit den aufgeschlagenen Büchern hinweg, schwere, in Leder gebundene Exemplare, auf deren papierenen Seiten die Buchstaben reliefartig emporstanden, als wollten sie wortwörtlich ins Auge springen. Eine Sammlung von altertümlichen Schreibmaschinen und ähnlichen Apparaturen, Hilfsmittel zum Transkribieren von Blindenschrift in Schriftzeichen für Sehende – und umgekehrt. Skulpturen, ausgestopfte Tiere und andere Objekte, die zum Betasten einluden. Rechts neben der Tür empfing ein Globus die Besucher, der Erdball so groß, dass Hanna ihn nicht mit den Armen hätte umfassen können. Die blau gefärbte Holzkugel, deren Oberfläche mit Erhebungen die Erdteile plastisch darstellte, war über und über mit kleinen Schildern aus Metall bestückt, auf denen die Punkte der Brailleschrift zu ertasten waren. Unwillkürlich ließ Hanna ihren Zeigefinger über eines der Schilder streifen. Wie es möglich war, die unterschiedlichen Anordnungen der Punkte mit dem Tastsinn zu unterscheiden, war ihr schon immer ein Rätsel gewesen.

„Bonjour!“