Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: OSTERWOLDaudio

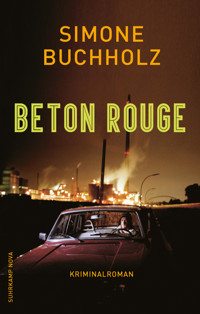

- Kategorie: Krimi

- Serie: Chastity-Riley-Serie

- Sprache: Deutsch

Weil sie einen Vorgesetzten der Korruption überführt und einem Gangster die Kronjuwelen weggeschossen hat, ist Staatsanwältin Chastity Riley jetzt Opferschutzbeauftragte und damit offiziell kaltgestellt. Privat gibt es auch keinen Trost: Ihr ehemaliger Lieblingskollege setzt vor lauter Midlife-Crisis zum großen Rachefeldzug an, während ihr treuester Verbündeter bei der Kripo knietief im Liebeskummer versinkt. Da ist es fast ein Glück, dass zu jedem Opfer ein Täter gehört.

Das Opfer ist ein Mann ohne Namen, der übel zugerichtet in ein Krankenhaus im Hamburger Osten eingeliefert wird. Alles sehr professionell gemacht, der klassische Warnschuss. Riley gewinnt nach und nach sein Vertrauen. Bei zwei bis acht Bier auf der Krankenstation nennt er ihr schließlich einen Namen. Nicht seinen, aber es ist eine Spur, und die führt nach Leipzig. Dort findet Riley einen Verbündeten und viel zu viele synthetische Drogen. Als ihr klar wird, wer hinter der Sache steckt, sieht sie ihre Chance, endlich einen der ganz großen Fische dingfest zu machen.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Weil sie einen Vorgesetzten der Korruption überführt und einem Gangster die Kronjuwelen weggeschossen hat, ist Staatsanwältin Chastity Riley jetzt Opferschutzbeauftragte und damit offiziell kaltgestellt. Privat ist auch kein Trost: Ihr ehemaliger Lieblingskollege setzt vor lauter Midlife-Crisis zum großen Rachefeldzug an, während ihr treuester Verbündeter bei der Kripo knietief im Liebeskummer versinkt. Da ist es fast ein Glück, dass zu jedem Opfer ein Täter gehört.

Das Opfer ist ein Mann ohne Namen, der übel zugerichtet in ein Krankenhaus im Hamburger Osten eingeliefert wird. Alles sehr professionell gemacht, der klassische Warnschuss. Riley gewinnt nach und nach sein Vertrauen. Bei zwei bis acht Bier auf der Krankenstation nennt er ihr schließlich einen Namen. Nicht seinen, aber es ist eine Spur, und die führt nach Leipzig. Dort findet Riley einen Verbündeten und viel zu viele synthetische Drogen. Als ihr klar wird, wer hinter der Sache steckt, sieht sie ihre Chance, endlich einen der ganz großen Fische dingfest zu machen.

Simone Buchholz, geboren 1972 in Hanau, 1996 nach Hamburg gezogen, wegen des Wetters. Sie wurde auf der Henri-Nannen-Schule zur Journalistin ausgebildet und arbeitet seit 2001 als freie Autorin, 2008 erschien ihr erster Kriminalroman, Revolverherz. Simone Buchholz wohnt mit Mann und Sohn auf St. Pauli.

SIMONEBUCHHOLZ

Blaue Nacht

Kriminalroman

Suhrkamp

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4798.

© Suhrkamp Verlag Berlin 2016

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie

der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Umschlagfoto: Achim Multhaupt

Umschlaggestaltung: Designbüro Lübbeke, Naumann, Thoben, Köln

eISBN 978-3-518-74427-7

www.suhrkamp.de

für Rocco Willem Bruno

»Ich nahm mir meinen Lieblingssessel gleich neben dem Aufzug und rauchte eine Zigarette. Wenn mir nach Schlafen zumute war, zog ich mich ins Büro für Vermißtenmeldungen zurück und hinterließ beim wachhabenden Cop, ich wolle nicht gestört werden, außer wenn eine wirklich heiße Sache über den Ticker käme.«

Weegee (Arthur Fellig), Polizeifotografim New York der 1930er bis 1960er Jahre.

Ein Tritt in die rechte Niere, zum Niederknien.

Einer in den Bauch, dann fällst du um.

Und nochmal in die Niere, diesmal in die linke, damit auch wirklich schnell Ruhe ist.

Dann die Knüppel, unter den Jacken rausgezogen.

Drei Jacken, drei Knüppel.

Linkes Bein, rechtes Bein.

Linker Arm, rechter Arm.

Und sechs Füße für zwölf Rippenpaare.

Das ist ein vielköpfiger Teufel, dein ganz persönlicher.

Der wurde nur für dich bestellt.

Dann: die schnelle Zange.

Rechter Zeigefinger.

Sauberes Knacken.

Was sie nicht zu wissen scheinen: Du bist Linkshänder.

Ein letzter Tritt noch, in irgendwas, was gebrochen ist.

Dann lassen sie dich liegen.

Eine Minute hat’s gedauert, vielleicht auch zwei.

Der Schmerz ist klar und verwirrend und heiß und kalt zugleich und überall, dein Blut läuft fast tröstlich warm aus deiner rechten Hand.

So ist das also.

EINMAL KERZEN FÜR ALLE, BITTE

Der Motor hustet ein letztes Mal, räuspert sich wie ein alter Mann unter einem dunklen Himmel, dann säuft er ab. Ich steige aus, setze mich auf die rostgoldene Motorhaube und halte mein Gesicht in die schwere, kalte Luft.

Zigarette.

Erstmal den Nebel trockenrauchen.

Übers Wochenende aufs Land zu fahren, so ein Schwachsinn.

Ausgerechnet ich. War von Anfang an eine saublöde Idee, von wegen leg dir doch mal ein Auto zu, kommste mal raus, siehste mal was anderes.

Super, echt.

Das Auto ist Schrott, ich bin am Steuer schlechter als eine Kuh auf dem Eis, nie kommt einer mit, wenn ich irgendwohin fahren will, also treffe ich am Ende immer nur mich selbst, und das halte ich in der Stadt dann doch besser aus als anderswo. Alleine aufs Land fahren ist wie Tesafilm essen.

In der Stadt wartet jemand auf mich, endlich werde ich mal wieder gebraucht – und ich sitze hier draußen fest. Der Mensch, der auf mich wartet, weiß natürlich nicht, dass er auf mich wartet, weil er vollkommen zerhauen in einem Krankenhaus liegt. Sie haben mich angerufen, weil sie mich in solchen Fällen immer anrufen.

Sonst haben sie niemanden angerufen, denn sie wissen nicht, wer er ist.

Ich rufe den Faller an und Gott sei Dank wissen wir noch, wer der jeweils andere ist. Es ist bisher nichts passiert, was unser Wissen um einander hätte abschneiden können.

Er geht nach dem zweiten Klingeln ran.

»Guten Morgen, mein Mädchen.«

»Guten Morgen, Faller.«

»Na?«

»Der Ford ist im Eimer.«

»Oh.«

»Könnten Sie mich abholen? Ich muss dringend in die Stadt.«

»Wo sind Sie denn?«

»Fucking nowhere«, sage ich.

»Wo da genau?«

»Mecklenburg. Zwischen Zarrentin und Schießmichtot. Irgendwo auf der B195, nördlich der Autobahn.«

»Aha.«

Er ist im Hamburger Westen, vermutlich beim Frühstück. Er könnte in einer guten Stunde hier sein, wenn er Gas gibt.

»Laufen Sie nicht weg«, sagt er, »ich komme vorbei. Dauert aber ’n bisschen.«

»Ich hab Zigaretten. Rufen Sie mich an, wenn Sie in der Nähe sind, ja?«

Ich lege auf, fasse mit beiden Händen auf die Motorhaube, sie ist schon fast kalt. Wir sind einfach keine Freunde geworden, dieses alte Auto und ich. Vielleicht hat es im ersten Moment ganz gut ausgesehen, vielleicht hat es oberflächlich gepasst, vielleicht konnte man sogar denken: Genial! Dass darauf noch keiner gekommen ist, die beiden mal zusammenzustecken! Aber am Ende war’s nur eine dieser für den Moment aufregenden Barbekanntschaften, die bei genauerem Hinsehen und allerspätestens bei Tageslicht keine zehn Sätze überstehen.

Ich schlage meinen Mantelkragen hoch, hole meine Tasche aus dem Kofferraum und gehe die Straße entlang Richtung Westen. Vor mir liegt eine weite Landschaft, Äcker und Wiesen und Felder und ein paar einzelne Bäume, ein bisschen ocker hier, ein bisschen grün da. Ich mache mir die nächste Zigarette an und höre meinen Stiefeln zu. Wir finden schnell einen Rhythmus, wir laufen gerne auf Asphalt, meine Stiefel und ich.

Der Faller wird mich schon finden.

Hinter mir im Osten, hinter den nassen, grimmigen Wolken und ganz in der Ferne, an diesem einzigartig breiten Mecklenburger Himmel, ein erbämliches Stück Morgensonne.

Komme mir vor wie ein Cowboy, dem sie das Pferd erschossen haben.

Der Faller macht zurzeit eine Art verspätete Midlife Crisis durch. Ich kann immer noch nicht fassen, dass er sich einen Pontiac gekauft hat. Himmelblau, Modell Catalina, aus den 70ern. Seine Frau hat ihn darum gebeten, sich doch bitte ein schwieriges Auto zuzulegen, als er anfing, relativ ungeniert und immer häufiger jungen Dingern hinterherzuschauen. Beziehungsweise: zu behaupten, dass immer mehr junge Dinger ihm hinterherschauen würden.

»Du brauchst eine Aufgabe«, hat sie zu ihm gesagt, und die hat er jetzt auch, der Pontiac ist nämlich ständig kaputt. Ich habe echt Glück, dass seine Karre gerade dann läuft, wenn meine es nicht tut. Denn wen zum Teufel hätte ich sonst anrufen sollen?

Der Calabretta trägt im Moment ein großes No-Servizio-Schild, es hängt direkt vor seinem Herzen, den Jammer hätte ich heute Morgen schlecht ertragen.

Klatsche schläft noch. Und weil er bis vor ein paar Stunden noch hinterm Tresen gestanden hat, könnte man da auch im wachen Zustand nicht unbedingt mit Fahrtüchtigkeit rechnen.

Carla und Rocco wiederum haben beide keinen Führerschein und obendrein noch den offiziellen Calabretta-Aufpass.

Mir scheint, dass ich Teil eines insgesamt eher mobilschwachen Haufens bin.

Er fährt langsam neben mir her, der Pontiac blubbert. Er hält an und kurbelt das Beifahrerfenster runter.

»Ich habe doch gesagt, Sie sollen sich nicht von der Stelle rühren.«

»Ging nicht anders«, sage ich.

»Und sonst? Schönes Wochenende gehabt?«

Ich mache die Tür auf, schmeiße meine Tasche auf den Rücksitz und lasse mich ins schwarze Leder fallen.

»Spitzenwochenende. Das war definitiv mein letzter Scheißausflug aufs Scheißland.«

Er sieht mich an und schüttelt den Kopf.

»Was machen Sie denn auch für Sachen, Chastity? Einfach aus der Stadt abzuhauen. Sie brauchen doch Ihren Beton.«

Was weiß denn ich. Ich dachte, ich höre mal auf meine Freunde. Muss ja irgendwas passieren. Das viele Rumgesitze bekommt mir einfach nicht. Seit der Nummer am Hafen bin ich offiziell zwar immer noch Staatsanwältin, inoffiziell aber kaltgestellt. Sie haben lange rumgeeiert, als es darum ging, wie jetzt mit einer wie mir zu verfahren sei. Den eigenen Chef der Korruption zu überführen, würde von außen betrachtet eventuell eine Beförderung nach sich ziehen, wird aber innerhalb der Behörde nicht so gern gesehen.

Und dann noch der unerlaubte Schusswaffengebrauch.

Dass ich dabei dem Calabretta das Leben gerettet habe, ist eine Sache, dass ich einem miesen Typen nicht ins Bein, sondern in die Kronjuwelen geschossen habe, eine andere. Was mit dem Typen danach passiert ist, weiß ich nicht, ich habe nie mehr was von der Sache gehört, und es gab nicht mal ein winziges Zucken in der Presse. Keine Ahnung, wie die Kollegen das gemacht haben, ich will’s auch gar nicht wissen. Sie haben mir versichert, dass ich nichts zu befürchten hätte, sie haben die Armeepistole meines Vaters einkassiert und mich fürs Erste aus dem Verkehr gezogen. Und dann, nach vielen Monaten im Nirgendwo, kamen sie mit dem neuen Job um die Ecke. Eine extra für mich geschaffene Stelle: Opferschutz.

Wenn in Hamburg jemand halb totgeprügelt oder -geschossen oder -gefahren wird, wenn jemand von einer Brücke oder einem Haus gestoßen wird und überlebt, fällt das in meine Zuständigkeit.

Aber nur das Opfer, nicht die Ermittlungen.

Wahnsinnig aufregender Job.

Lassen Sie mich durch, ich komme zum Händchenhalten.

In den ersten Wochen bin ich brav in Deckung geblieben und habe getan, was man von mir erwartet. Inzwischen sehe ich das nicht mehr so eng. Die wenigen Fälle, die mir vor die Füße fallen, ziehe ich gnadenlos an mich, obwohl das eigentlich nicht der Plan war. Aber bisher hat keiner was gesagt. Was sollen sie auch sagen? Wir sitzen ja schließlich alle im selben Boot, und dieses Boot heißt: Machen wir bloß kein Aufhebens um den Mann ohne Eier.

Also.

Insgesamt bin ich natürlich nicht besonders zufrieden mit meinem Provisorium.

Insgesamt fällt mir in einer Tour die Decke auf den Kopf.

Deshalb die Schnapsidee mit dem Ausflug.

»Wo soll’s denn hingehen?«, fragt der Faller mit Taxifahrerstimme. »Nach Hause?«

»Ich muss nach St. Georg. Ins Krankenhaus.«

»Aha«, sagt er, »neuer Patient.«

»Neuer Klient«, sage ich.

»Und was ist mit Ihrem Auto?«

»Soll ein anderer mit glücklich werden.«

Er gibt Gas, und der Pontiac röhrt unter meinem Arsch. Es ist ein bisschen wie Panzer fahren.

Tu immer, was dein Herz dir sagt. Oder begrab es an der Biegung des Flusses.

Das hat mein Vater gerne mal in den Ring geworfen, wenn ich ihn gefragt habe, was ich tun soll. Alter Indianerspruch, schätze ich. Die Jungs hatten ja für jede Lebenslage so einen Bimm-Bamm-Satz.

Mein Herz sagt mir: Setz dich hin und nimm seine Hand. Er sieht einfach nicht so aus, als gäbe es jemanden, der es sonst tun könnte.

Einsame Gesichter erkenne ich zehn Meilen gegen den Wind.

Die Hand ist warm und trocken und überraschend zart für diese Größe, eine richtige Pranke ist das. Ich versuche sie mit beiden Händen festzuhalten. Ein geradezu lächerlicher Versuch.

Er ist am frühen Morgen auf die Station gebracht worden, um kurz nach vier. Seine Arme, Beine und Rippen sind mehrfach gebrochen, das rechte Schlüsselbein ist zertrümmert. Um seine rechte Hand liegt ein dicker Verband. Die Krankenschwester sagt, er hätte den Zeigefinger verloren, aber einfach so verliert ja keiner einen Zeigefinger. Er hat keine Kopfverletzungen, auch die Lunge hat nichts abgekriegt. Die Nieren sind geschwollen, funktionieren aber im Prinzip. An seinem Hals klebt ein zentraler Zugang. Da gehen die Medikamente rein. Das glitzernde Discozeug aus den Beuteln, die am Infusionsständer hängen. Er bekommt Schlafmittel und wahrscheinlich zusätzlich noch jede Menge Mittel gegen jede Menge Schmerzen, und weil das Zeug offensichtlich wirkt und dem Gesicht außer ein paar Kratzern vom Asphalt nicht viel geschehen ist, sieht er auf eine merkwürdige Art friedlich aus.

Seine Klamotten hat die KTU abgeholt, Papiere hatte er nicht bei sich.

Er ist wirklich groß, mit all den Schienen an Armen und Beinen passt er kaum in sein Krankenbett. Seine Haare glänzen silbergrau und sind an den Seiten kurz geschnitten, oben etwas länger. Sein Gesicht ist eins von diesen kantigen Modellen, für die Männer erst ein gewisses Alter erreichen müssen, um hineinzuwachsen. Ich schätze ihn auf Anfang, vielleicht Mitte fünfzig. Ein Mann in den besten Jahren, wenn er nicht so beschissen dran wäre.

Genau: Wenn er nicht so beschissen dran wäre, hätte er fast etwas von einem großen George Clooney.

Die Apparate an der Wand hinter seinem Bett fangen an zu piepen, die Schwester kommt rein und drückt ein paar Knöpfe. Sie lächelt mitfühlend durchs Zimmer, so als wäre ich eine Angehörige, obwohl sie weiß, dass ich das nicht bin.

Das passiert mir immer wieder.

Ich kann da ganz schlecht drauf reagieren.

»Was hatte er denn an?«, frage ich sie. »Ich meine, vor dem Nachthemd?«

Sie knipst ihr Lächeln aus, in ihren Augen stehen matt blinkende Fragezeichen.

Okay. Pardon.

»Wo ist er gefunden worden?«

»Das weiß ich nicht genau«, sagt sie. »Irgendwo hier in der Nähe.«

Ihr Blick wird zunehmend holprig.

Sie scheint es mir übel zu nehmen, dass ich mich, wenn ich schon keine Angehörige bin, nicht wenigstens so verhalte, als wäre ich eine.

Sie räumt fahrig ein paar Dinge von links nach rechts, dann verlässt sie schnell das Zimmer, bevor ich noch mehr unverschämte Fragen stellen kann.

Ich bleibe bei dem großen, schlafenden Mann und sehe ihn an, ich bleibe bei ihm, bis die Wolken endgültig die Macht am Himmel übernommen haben und es langsam dunkel wird, dann fahre ich nach Hause.

Als ich in meiner Straße aus dem Taxi steige, fällt mir der kalte Regen auf den Kopf.

Aus Klatsches Fenstern kullert gelbes Licht.

Er steht in der Küche und macht uns ein paar Käsebrote, ich sitze im Wohnzimmer auf dem Fußboden und bewache zwei Flaschen Bier, auf dass sie nicht warm werden mögen. Wir haben die Lichter ausgemacht und die Kerzen angezündet. Damit hat Klatsche im letzten Jahr angefangen. Eine Kerze für jeden von uns, der sie gerade nötig hat. Zurzeit brennen drei: eine für den Calabretta, eine für mich und eine für Klatsches Oma. Die liegt in einem Pflegeheim im Hamburger Norden im Bett und weiß überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Nachts binden sie sie fest, weil sie immer vor den Bomben in den Moorweidenbunker fliehen will.

Ich hatte nie eine Großmutter.

»Wir könnten meine Kerze langsam wieder weglassen«, sage ich.

Er steht mit einem Teller Schnittchen bei mir am Fenster. Hat Gürkchen auf den Käse gelegt.

»Mach mal das Bier auf«, sagt er. Zu meiner Kerze sagt er nichts.

»Ich hab das nicht mehr nötig.«

»Das Bier oder was?«

»Die Kerze. Mir geht’s gut.«

»Klar«, sagt er.

Wir stoßen an und trinken, dann beißen wir in die Brote.

»Was macht unser italienischer Freund?«, fragt er, kaut zweimal, schluckt, nächster Bissen, großer Bissen. Großer Kerl, großer Hunger.

»Ich hab gestern mit Carla telefoniert«, sage ich, »da hat der Calabretta gerade Sportschau gekuckt. Vorher den Tag auf der Couch verbracht, aber ohne Decke. Hat wohl sogar ab und an geantwortet, wenn sie ihn was gefragt hat. Und er hat einen Teller Pasta gegessen. Carla meint, er berappelt sich langsam.«

»Rocco sagt, er sieht furchtbar aus.«

»Ist ja auch kein Wunder«, sage ich und beiße in ein Stück Käsebrot. Reich und satt schmeckt das. Die Gurke knackt zwischen meinen Zähnen. Ein gutes Käsebrot kann Leben retten, davon bin ich überzeugt.

Der Calabretta hatte tatsächlich nochmal einen Versuch bei Betty gemacht, unserer schicken Gerichtsmedizinerin. Sie hatte ihn in den Jahren zuvor ein paarmal auflaufen lassen, wahrscheinlich auch, weil er sich angestellt hat wie ein Idiot. Der Calabretta ist in Herzensdingen genauso eine Pfeife wie ich. Aber diesmal hat sie mitgemacht, warum auch immer. Und dann hat es eben doch noch geklappt mit den beiden, vielleicht waren es die Sterne oder der Mond oder die Hafenluft oder einfach Betty, die plötzlich nachsichtig geworden war. Ein ganzes Jahr waren sie wie zusammengetackert, er war bei ihr zu Hause und sie bei ihm und alles war voller Glück. Das war schon fast unheimlich: Als hätten sie eine Sonne zum Mitnehmen gehabt. Aber dann ging über Betty von einem Tag auf den anderen eine bessere Sonne auf, auf einem Gerichtsmedizinerkongress in München. Da war ein Professor aus der Schweiz. Sie hat ihr Leben in Hamburg aufgegeben, auch den Calabretta.

Das war im Winter, und seitdem ist es schwarz in dem Mann.

Wir trinken Bier.

Ich erzähle, dass ich im Krankenhaus war und was da war.

»Du weißt nicht, wer der Typ ist?«, fragt Klatsche.

»Nö. Und bisher scheint ihn auch keiner zu vermissen.«

»Was hast du jetzt vor?«, fragt er.

Meine Arbeit machen, denke ich und sage: »Mir seine Sachen ansehen. Und an seinem Bett sitzen und darauf warten, dass er aufwacht.«

»Wird er beschützt?«, fragt Klatsche. Er ist ein Milieugewächs. Den Instinkt dafür, wann jemand in Gefahr ist, hat er nicht verloren. Seine struppigen Haare stehen plötzlich ab wie Antennen, seine grünen Augen sind in Habachtstellung gegangen.

»Solange ich nicht weiß, worum es bei der Prügelattacke gegen ihn ging, sitzt ein Polizist vor seiner Tür«, sage ich.

Klatsche nickt, legt die Antennen wieder an, trinkt einen Schluck Bier und sagt:

»Sollen wir eine Kerze für ihn aufstellen?«

1982, im Sommer.

FALLER, GEORG

So zweimal die Woche abends, kurz bevor der Friedhof seine Tore schließt, gehe ich Minou besuchen. Dann sind kaum noch Leute zwischen den Gräbern unterwegs. Nur die alten Bäume sehen mir zu. Nicken hier und da mit einem Ast in meine Richtung, reicht mir vollkommen als Begleitung.

Keiner weiß das von mir und Minou. Meine Kollegen im Dezernat nicht und auch nicht meine zweieinhalb Freunde. Keiner weiß, dass sie sterben musste, weil ich mich in sie verliebt habe.

Wer ein Mädchen vom Kiez haben will und nicht ihr Lude ist, muss Abstecke zahlen. Das war mir natürlich klar. Aber ich dachte, das merkt schon keiner.

War ja kaum was. War alles noch im Bereich Dienstleistung. In die Herzen kann doch keiner reinkucken, dachte ich.

Und dann war sie plötzlich tot.

Abstecke: Der Preis, den Minou dafür bezahlen musste, dass ich sie haben wollte.

Sie haben sie einfach erschossen.

Mädchen sind auf dem Kiez ein Geschäftsmodell, Junge. Wusstest du doch vorher. Also stell dich mal nicht so an.

Und wie ich mich anstelle. Sie fehlt mir. Ich hab sie auf dem Gewissen. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Dafür könnte ich mich unangespitzt in den Boden rammen.

Wenn ich vor ihrem Grab stehe, gehe ich in die Knie. Ob ich will oder nicht.

Manchmal legt jemand Blumen auf ihr Grab.

Ich bin das nicht. Ich kann das nicht. Ich schreib ihr kleine Zettel und buddel sie ein.

Und dann bin ich da an ihrem Grab, zwischen kniend und zusammengerollt, und warte, bis die Nacht vom Himmel fällt.

So was machen die nicht nochmal mit mir.

Und mit niemandem, der zu mir gehört.

Das Mädchen aus der Herbertstraße und der verliebte Bulle.

Hört sich doch schon scheiße an, die Geschichte.

RILEY, CHASTITY

Die letzten großen Ferien, bevor das Gymnasium uns alle auseinanderreißen wird. Die einen gehen dahin, die anderen dorthin.

Der letzte Sommer, bevor es ernst wird, sagt mein Vater.

Als wäre es bis hierher ein Riesenspaß gewesen.

Ich trage abgeschnittene Jeans und Dads alte Army-Hemden und manchmal Clogs. Meistens bin ich barfuß. Ich mag die warme Straße unter meinen Füßen. Ich mag es, vorsichtig sein zu müssen.

Wir spielen am Mainufer James Bond. Die Jungs wollen James Bond spielen. Oder wir spielen Zweiter Weltkrieg. Dann fahren wir mit unseren Klapprädern durch Sachsenhausen. Deutsche gegen Alliierte.

Ich bin immer die Amerikaner.

Klar.

Die Jungs drehen durch wegen Dads Army-Hemden.

Wir spielen Krieg oder James Bond, bis die Sonne hinter die Häuser kippt.

Ganz Frankfurt glüht dann in Gold und Orange und Rosa. Das kommt von dem roten Sandstein, aus dem sie die Stadt gebaut haben.

Abends im Bett denke ich, dass ich manchmal gerne eine Freundin hätte, aber ich weiß nicht, wie das geht. Und ich denke, dass ich gerne eine Mutter hätte, also eine Mutter, die hier ist, hier bei mir, also eigentlich: meine Mutter.

Jeden Abend denke ich an sie und frage mich wieder und wieder, wie sie das machen konnte, einfach so abhauen. Und mein Vater steht vor meiner Tür und vergießt heimlich Tränen um mich und meine Kindheit und unsere gesprengte Familie. Und ich tue so, als würde ich’s nicht merken, und versuche, mich verdammt nochmal zusammenzureißen.

Er kann wirklich nichts dafür.

Sie wollte eben weg. Raus aus dem Land, das der Krieg zerbombt hat, als sie ein Kind war.

Und dieser Mann, dieser andere Offizier, der hat sie dann mitgenommen.

So erzähle ich mir das. Abends im Bett.

Mein Vater kann wirklich überhaupt nichts dafür.

Und trotzdem glaubt er, dass alles seine Schuld ist.

KLASSMAN, HENRI

Da war ich noch nicht auf der Welt. Da kann ich jetzt leider gar nichts zu beitragen.

Vielleicht hat meine Mutter gerade meinen Vater kennengelernt. Wer immer er war.

Was ich weiß: Meine Mutter wollte einen Sohn, der Henri heißt. Wegen der vielen Seeleute, die sie mal kannte.

CALABRETTA, VITO

Durch die Straßen von Altona. Allein.

Ich lauf gern allein rum. Ich lauf rauf und runter und rauf und runter. Und immer, wenn ich am Supermercato meiner Eltern vorbeikomme, geh ich kurz rein.

Zieht einfach so an mir, der Laden. Weil ein Italiener nicht an seiner Familie vorbeigehen kann, sagt mein Vater.

Ich bleib aber nicht gern lang, ich geh meistens sofort wieder raus. Ist kalt im Laden. Das Kühlregal ist zu groß.

Und wenn mich meine Mutter erwischt, muss ich Sachen sortieren. Rein in die Kisten, raus aus den Kisten, rein und raus. Ich hasse das Kistensortieren.

Es ist nicht kompliziert oder so, aber es macht mich wahnsinnig. Weil es mir so dumm vorkommt. Als müsste ich es nur machen, damit ich im Laden bin. Damit ich nicht draußen rumlaufe.

Aber draußen rumlaufen ist das einzige, was mir das Gehirn kämmt. Wenn ich draußen rumlaufe, komm ich klar.

Es ist meine Art, die Dinge zu sortieren, sage ich zu meiner Mutter.

Sie versteht es nicht. Sie will, dass ich die Kisten sortiere.

VELOSA, CARLA

Frühmorgens bei meiner Oma in Lissabon. Unten in der Alfama.

Sie schlägt Tintenfische gegen die Wand. So viele sie kann schlägt sie gegen die Wand.

Das macht die Biester zart, sagt sie.

Mein Opa hat sie gefangen. Also: die Tintenfische.

Aber auch mich, sagt meine Oma.

Mein Opa verkauft später alles auf dem Fischmarkt.

Nur die Oma nicht, sagt er.

Die Wand neben der Tür zur Erdgeschosswohnung meiner Großeltern ist schwarz. Das kommt von der ganzen Tinte.

Bald, wenn ich zur Schule gehe und endlich lesen und schreiben lerne, will ich mir mal ein bisschen Tinte abzwacken, dann schreibe ich Sachen auf die Straße.

Der Himmel über dem Tejo ist lila und rot. Das kommt von den Seelen der Tintenfische, sagt meine Oma.

Hat der Himmel dann überall auf der Welt eine andere Farbe?

Ja, sagt meine Oma, denn es hängt ja davon ab, wer unter dem jeweiligen Himmel stirbt.

MALUTKI, ROCCO

Meine Mutter ist die schönste aller Huren. Nicht nur auf Sankt Pauli. Auf der ganzen Welt.

Sie hat auch den schönsten und größten Busen auf der ganzen Welt.

Mein Vater hat Geige gespielt, in einem Orchester. Wo er jetzt ist, weiß keiner, aber das ist nicht schlimm, sagt meine Mutter.

Sie sagt: Manche Menschen sind nicht zum Bleiben gemacht.

Wir kriegen das auch so gut hin. Geld kommt ja jede Nacht frisch rein.

Morgens, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, stellt sie sich ans Bügelbrett und bügelt das Geld.

So, sagt sie, wenn sie fertig ist und das Brett zusammenklappt, jetzt ist das wieder sauber.

JOE

Hey.

Hamburg.

NUR DIE STRASSE (UND ÜBER IHR DIE BUNTEN LICHTER)

Achtung.

Früh-hoch-Tag im Hause Klatsche.

Die Blaue Nacht hat montags zu, und der Chef macht die Einkäufe. Schnaps, Brezeln, Butter, Lakritze. Am Vormittag wird dann das Bier geliefert. Flaschenbier. Klatsche hatte vor ein paar Jahren mal eine Fassbiervergiftung. Schlecht gereinigte Bierleitungen. Kommt vor, hab ich damals gesagt.

»Bei mir nicht«, hat er gesagt, als er die Blaue Nacht vom dicken alten Ali übernommen hat.

Seit der Eröffnung hängt also ein Schild überm Tresen:

SICHER TRINKEN.

HIER GARANTIERT OHNE FASSBIERVERGIFTUNG.

Er bringt mir einen Kaffee ans Bett, gibt mir einen Kuss auf die Stirn.

So ein schöner Wecker.

Dann ist er weg.

Ich stehe auf und suche meine Klamotten von letzter Nacht zusammen. Mein Pullover liegt im Wohnzimmer, gleich neben der Fensterbank, meine Jeans auch, die Unterwäsche liegt ganz woanders. Wie der das immer macht. Ich ziehe mich ein bisschen an und gehe rüber in meine Wohnung zum Duschen. Den Kaffee nehme ich mit.

Später im Taxi rutscht die Stadt an meinen Augenwinkeln vorbei. Das schmutzige Grau im fortgeschrittenen Februar ist wie ausgedacht, aber nicht mit Hingabe, eher so hingerotzt. In den Straßen ist es so lichtlos, dass die Straßenlaternen drauf und dran sind anzugehen, aber dafür ist es dann doch wieder nicht dunkel genug.

Ein schlecht simulierter Tag.

Der Anzug liegt schwer und schwarz in meinen Händen. Teurer Stoff, kein Etikett. Offenbar eine Maßanfertigung. Das schwarze Hemd ist ein englisches Fabrikat, die Schuhe kommen aus den USA.

Die Wände um mich herum sind hellgrau und glänzen. Das glatte Linoleum unter meinen Füßen schluckt jedes Geräusch und jeden Geruch, das Neonlicht jegliche Wärme.

Fast hätte ich gerne jemanden bei mir.

Es ist wie immer, wenn ich solche Sachen in den Händen habe, Kleidung oder Tatwaffen oder sonst was mit Blutflecken, das an einem Menschen dran war, der aus einer Geschichte nicht heil rausgekommen ist. Ich denke, dass mir diese Dinge etwas sagen müssten, etwas erzählen müssten über das, was passiert ist. Als gäbe es ein Sachengedächtnis. Aber wie immer ist da nur ein Gefühl. Diesmal:

Dass es nicht überraschend kam.

Ich stecke alles zurück in die Plastikhüllen, ziehe die Handschuhe wieder aus und bedanke mich bei den Kollegen aus der KTU, die im Raum nebenan über ein paar Mikroskopen sitzen. Dann steige ich am Ende des Gangs in den Aufzug und fahre ein paar Stockwerke nach oben, um den Calabretta in Augenschein zu nehmen.

Früher war ich oft im Polizeipräsidium. Heute vermeide ich es, hier zu sein. Weil ich dann das Gefühl habe, angekuckt zu werden. Mein Leben ist so was von schlingerig geworden, im Vergleich dazu war ich vor ein paar Jahren nahezu geradlinig unterwegs, obwohl ich schon damals das Gefühl nicht losgeworden bin, permanent aus der Kurve zu rutschen.

Der Calabretta sieht natürlich beschissen aus, aber zumindest ist er nicht mehr nur rein körperlich anwesend. Ich kann in seinen Augen tatsächlich Anzeichen von Leben erkennen. In den ersten Wochen nach der Trennung von Betty waren da nur zwei finstere Löcher, aus denen Dunkelheit fiel und die mehr oder weniger zu diesem Körper gehörten, der in Embryohaltung auf Carlas und Roccos Couch lag, unter Decken begraben.

Doch seit Samstag scheint sich etwas getan zu haben, Carla hatte es ja schon angedeutet.

Der Calabretta liegt zumindest nicht mehr auf der Couch. Der Calabretta sitzt an seinem Schreibtisch und bearbeitet die Tastatur seines Computers. Als er mich bemerkt, schaut er auf.

Ich lehne mich ihm gegenüber an die Wand.

»Na?«

»Schön, Sie zu sehen«, sagt er.

»Schön, Sie zu sehen«, sage ich.

Er atmet tief ein und wieder aus und kuckt aus dem Fenster.

Aha. Gespräch beendet. Ich bilde mir ein, das halb versteinerte Herz in seiner Brust hören zu können. Wie es versucht, an die Wände zu klopfen, vielleicht ein Signal zu senden, es kommt aber nicht so richtig was raus.

Er fängt wieder an zu tippen.

Ich schaue ihn noch ein bisschen an, aber es kommt keine Reaktion mehr. Ich gehe ins Zimmer nebenan zu den Kollegen Schulle und Brückner.

»Hey, Chef.«

»Moin, Chef!«

»Tag, die Herren. Ich bin nicht mehr Ihr Chef. Schon vergessen?«

»Ach, egal, Chef.«

»Jo, schietegal.«

Ich hab die beiden so gern, ich könnte ihnen jedes Mal ein Eis kaufen, wenn ich sie sehe.

»Was macht die Kundschaft?«, frage ich und setze mich auf das verschlissene, schwarze Ledersofa in der Ecke.

»Läuft super«, sagt der Schulle. »Wir haben einen Kerl im Visier, der wahrscheinlich seine Frau umgelegt hat, suchen aber noch nach der Leiche.«

»Kümmern Sie sich denn auch ein bisschen um den Kollegen ohne Lebensmut?«, frage ich leise.

»Naturalmente«, sagt der Brückner.

»Nehmen Sie ihn auch mal mit raus?«

»Gott bewahre!«

Sie schlagen sich auf die Schenkel, als hätte ich gefragt, ob sie von dem Gerücht gehört hätten, dass der Mond neuerdings Ohren und eine Pappnase hat.

Schmilinskystraße. Genau auf der Grenze zwischen schmutziger Gegend hinterm Bahnhof und eleganter Gegend an der Außenalster.

Ein weißes Haus aus der Jahrhundertwende, im Erdgeschoss ist die Fassade grau gestrichen und geht fast ansatzlos in den Asphalt über. Rechts und links vor dem Haus steckt jeweils ein Baum im Gehweg, der seine kahlen Äste in den Himmel streckt. Gespensterfinger. Auf der anderen Straßenseite steht ein Baum, der voller Lichterketten hängt und damit eine Heimeligkeit verströmt, die mir nicht weniger gespenstisch vorkommt.

Hier haben sie den Mann gefunden. Er lag auf dem Gehweg, seine gebrochenen Arme und Beine in ungewöhnlichen Winkeln zu seinem Körper, und das viele Blut, das aus der Wunde seiner rechten Hand gelaufen ist, hat ihn, neben den Schmerzen im Rest seines Körpers, wohl das Bewusstsein gekostet.

Das Blut ist nicht mehr da. Sie waren schon hier und haben es weggeschrubbt, das geht immer ganz schnell. Jetzt sieht es hier wieder fast so aus wie vor 48 Stunden, bevor er in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Brei gehauen wurde. Nur ein schwacher, großer Fleck ist noch zu erkennen, das geputzte Grau unterscheidet sich vom übrigen Grau lediglich dadurch, dass es was Chemisches hat. Der Farbe fehlt der Straßengeruch.

Ich stelle mich auf die Stufen vorm Hauseingang und seufze den Gehweg an. Schaue nach links und nach rechts die Straße entlang.

War es einer?

Wohl kaum.

Haben mehrere zugeschlagen?

Schon eher.