9,99 €

Mehr erfahren.

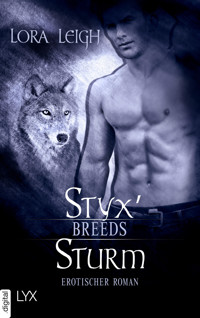

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Ihr Schicksal liegt in seinen Händen

Seit zehn Jahren ist die junge Storme Montague auf der Flucht vor den Breeds des Councils, die ihren Vater und Bruder ermordet haben. Um sie zu schützen, will Styx sie für sich beanspruchen. Voraussetzung: Storme muss die Gefährtin des schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor Styx verschließt, kann sie doch die Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen ...

"Dieser Roman erfüllt alle Wünsche!" Romance Reviews Today

Band 16 der erfolgreichen Breeds-Serie von NEW-YORK-TIMES-Bestseller-Autorin Lora Leigh

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Inhalt

Titel

Zu diesem Buch

Widmung

Prolog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Epilog

Die Autorin

Die Romane von Lora Leigh bei LYX

Impressum

LORA LEIGH

Breeds

STYX’ STURM

Roman

Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner

Zu diesem Buch

Seit zehn Jahren ist die junge Storme Montague auf der Flucht vor den Breeds des Councils, die ihren Vater und Bruder ermordet haben. Um sie zu schützen, will Styx sie für sich beanspruchen. Voraussetzung: Storme muss die Gefährtin des schottischen Wolf-Breeds werden. Und obwohl Storme sich vor Styx verschließt, kann sie doch die Anziehungskraft zwischen ihnen nicht leugnen …

Dieses Buch ist für euch!

Für die Frauen und Männer, verloren und einsam, suchend und misstrauisch, unsicher und schlecht vorbereitet darauf, wohin das Herz sie führen kann.

Manchmal liegt die Liebe gleich um die Ecke. Sie ist die Straße, die man nicht genommen hat, die ganz plötzlich diese verkehrsreiche Straße des Lebens kreuzt, auf der ihr reist, und euch ganz plötzlich und brutal zum Anhalten zwingt.

Sie ist ein Blick. Ein Lächeln, das euch bis in die Tiefen eurer Seele wärmt, euch den Atem raubt und euch zur Seite zieht, wenn dieser Augenblick kreischend zum Stillstand kommt und ihr euch abmüht, klarzukommen.

Es ist die Liebe, die ihr nicht erwartet habt.

Es ist die Liebe, um die ihr nicht gebeten, an die ihr nicht gedacht habt, und euch wird klar, dass es die Liebe ist, die die Wunden eurer Seele heilt.

Es ist die Liebe, die den Menschen offenbaren wird, der ihr seid, und das Leben, von dem ihr nie wusstet, dass ihr davon geträumt habt, auch wenn es nie perfekt ist.

Nennt es Bestimmung, nennt es Schicksal.

Oder nennt es ein Geschenk Gottes.

Was auch immer, es ist der Traum und die immerwährende Hoffnung für die Zukunft.

Aus Storme Montagues Tagebuch, 14 Jahre alt

Sie sind Breeds. Dad sagt, der Mensch hat sie erschaffen, aber nur Gott kann ihnen eine Seele geben. Zurzeit diskutiert die Welt, ebenso wie die Wissenschaftler, die sie erschaffen haben, darüber, ob sie eine Seele haben. Ich habe einst geglaubt, dass kein Geschöpf auf Erden ohne eine Seele leben kann, zumindest nicht ohne Gottes Segen, aber die meisten Wissenschaftler des Councils denken anders.

Und immer noch bin ich hin- und hergerissen.

Dad und mein Bruder James sind Wissenschaftler und arbeiten hier in den Anden, in der Anlage des Councils, die nur als Omega bekannt ist. Es ist eines der wenigen noch aktiven Breed-Labore, denn Breed-Rettungsaktionen haben die anderen zerstört.

Dad und James haben das Gefühl, dass auch hier bald die Rettungsversuche beginnen werden. Sie wirken so überzeugt davon und verhalten sich sogar so, als würden sie sich darauf freuen. Und ich kann nicht verstehen, warum.

Ich sehe die Breeds. Sie sind perfekte Exemplare, so schön und stark wie die Löwen, Tiger und Wölfe, aus deren DNA sie erschaffen wurden. Aber es spielt doch keine Rolle, wie man ein Tier kleidet, oder? Ist es nicht immer noch ein Tier?

Wenn sie wütend heulen, einander mit Zähnen und Klauen zerfleischen und um die Nahrung kämpfen, die die Soldaten ihnen täglich bringen, dann sind sie Tiere, keine Menschen.

Und doch – ich blicke in ihre Augen, wenn ich Vater zu den Trainingseinrichtungen oder ins Labor begleite, und ich schwöre, darin sehe ich so viel Verzweiflung und so viel Wut. Die Wut ist das, was mir wirklich Angst macht.

Sie können sprechen. Sie lachen nie. Sie lassen scharfe Reißzähne aufblitzen, zerren an den Ketten, die sie fesseln, und ich fühle ihre Wut. Aber ich sehe auch das Tier in ihnen. Es schimmert in ihren Augen, lässt sie beinahe rot werden und leuchtet mit solcher Kraft, dass ich weiß: Wenn sie frei wären, würden sie als Erstes danach streben, die Männer und Frauen, die sie erschaffen haben, zu töten.

Meinen Vater, meinen Bruder, sogar mich. Wut tritt in ihre Züge, wenn ich sie ansehe, als könnten sie es nicht ertragen, andere jenseits der Gitter ihrer Käfige zu sehen oder von ihnen gesehen zu werden.

Die Spannung wächst hier in Omega. Breeds, Soldaten, Wissenschaftler und Labortechniker scheinen den Atem anzuhalten, während sie alles geben, um dieses Labor geheim zu halten und die wenigen Breeds zu verbergen, die hier gehalten werden. Nicht wegen ihrer Kampffähigkeiten, sondern für irgendein besonderes Projekt, das Vater und James als einen Affront gegen die Menschlichkeit bezeichnet haben.

Wie könnte die Menschlichkeit denn noch mehr beleidigt werden als ohnehin schon durch die Breeds? Ich habe Vater danach gefragt, und in seinen Augen sah ich eine solche Enttäuschung, ein solches Gefühl von Kummer, dass es mir vor Schmerz die Brust zuschnürte.

Ich will nur, dass es vorbei ist. Ich will nur hier weg mit Vater und James, und ich will nur frei sein.

Ich kann das Ende nahen fühlen. Das können wir alle. Vor allem Vater und James, die immer bis tief in die Nacht arbeiten, um zu zerstören und zu verbergen, woran auch immer sie insgeheim tüfteln. Ich wünschte, sie würden sich beeilen. Ich wünschte, wir könnten von selbst fliehen, einfach davonhuschen und nie zurückkehren.

Vater sagt: »Wenn das Council dich erst einmal in seinen Klauen hat, sorgt es dafür, dass du nie mehr frei bist.« Und in seinen Augen, ebenso wie in den meines Bruders, sehe ich dieses Gefühl, dass auch sie nicht mehr als Gefangene in dieser geheimen Einrichtung sind.

Ich werde nicht zulassen, dass das Council mich in die Hände bekommt. Ich werde nicht wie die Breeds sein, und ich werde nicht wie die Wissenschaftler sein. Eines Tages werde ich frei sein, das schwöre ich.

Prolog

Genetisches Versuchslabor Omega

Wohnanlage der Wissenschaftler

Anden

Das Licht war aus, denn der Strom war gekappt, sodass sie nur in der trüben Notfallbeleuchtung navigieren konnten. Draußen vor den Fenstern loderte es immer wieder hell auf durch die Explosionen, die die Laborräume zum Beben brachten. Schüsse und Schreie waren zu hören. Sie kamen näher und erfüllten Storme mit einer derartigen Todesangst, dass sie am ganzen Körper bebte.

»Storme, du musst dich verstecken. Lass nicht zu, dass dich jemand findet, verstehst du mich? Niemand darf dich finden.« Ihr Vater half ihr, in den schmalen Spalt zwischen den Wänden an der Rückseite ihres Schranks zu schlüpfen.

Sie blickte voller Angst zu ihm auf und war sich dabei bewusst, dass ihr Bruder hinter ihm daran arbeitete, Informationen in den Computern und auf den Datenträgern zu löschen, die an der Wand aufgereiht waren.

»Das ist für dich.« Er nahm ihre Hand.

Der antike Saphirring, den ihre Mutter einst getragen hatte, wurde an ihren Finger gesteckt. Vor einigen Tagen hatte er ihr die Geheimnisse des Rings gezeigt. Das verborgene Fach unter dem ausgehöhlten Stein und den Datenchip, den er dort versteckt hatte. Er hatte sie vorgewarnt. So oft hatte er ihr gesagt, falls ihm etwas zustoßen würde, würde sie zur Hüterin der Daten, die sich auf diesem Chip befanden.

»Daddy, komm mit mir.« Storme konnte fühlen, wie Panik ihr die Brust zuschnürte, als Schüsse, Schreie und animalische Wut sich immer mehr dem Wohnbereich des genetischen Forschungslabors näherten, wo ihr Vater sein Leben lang gearbeitet hatte.

»Nein, wir können nicht mit dir gehen, Baby.« Tränen füllten seine müden braunen Augen, und Kummer zeichnete seine Zügen. »Dein Bruder und ich kommen schon klar. Geh zum sicheren Haus, wir treffen dich dort, wenn wir überzeugt sind, dass wir getan haben, was hier getan werden muss.«

Nein, sie würden sie dort nicht treffen. Sie würde die beiden nie wiedersehen, das war ihr klar. Sie sah ihren Bruder an, lange panische Sekunden lang. Sie konnte sein geliebtes Gesicht nicht sehen. Die Falten auf seiner Stirn und um seine Mundwinkel. Er lachte nur selten, doch oft schenkte er ihr ein Lächeln.

Sie war erst vierzehn Jahre alt. Sie wollte sich nicht allein der Dunkelheit stellen. Sie hatte Angst vor der Dunkelheit.

»Nein, zwing mich nicht, allein zu gehen, Daddy.« Ein Schluchzen wollte über ihre Lippen, und Tränen flossen.

Sie sah ihn an und sah die Angst und Sorge in seinen Augen, das unordentliche graue Haar, den Kummer, den er so sehr vor ihr verbergen wollte. Und den Mut. Sie hatte nicht seinen Mut.

Sie war nicht so stark wie ihr Vater und ihr Bruder. Sie stellten sich jeden Tag den wilden Tiermenschen, die sie erschaffen hatten und in der Anlage hinter den Häusern ausbildeten. Sie lebten mit den Monstern, die Storme nur aus der Ferne gesehen hatte, wenn sie trainierten. Monster, die mit den Zähnen Fleisch zerreißen und mit bloßen Händen Gliedmaßen von Körpern reißen konnten. Monster, die des Nachts heulten, mit einer Wildheit und einer Wut, die Stormes Albträume beherrschten.

»Storme, sei stark für mich.« Er drückte ihr einen Rucksack in die Hände und wich dann zurück. »Denk an dein Versprechen. Du hast geschworen, dass du es tun würdest, Storme.«

Sie ballte die Fäuste, als die Holzverkleidung zuschlug und sie in der Dunkelheit zurückließ mit der erschreckenden schwarzen Leere, die sich vor ihr ausbreitete.

Sie hatte es versprochen. Sie hatte geschworen, sich selbst und die Geheimnisse zu schützen, die er über die Jahre angehäuft hatte. Geheimnisse, die eine einzige Person bekommen sollte. Eine Person ohne Namen. Eine Person, von der er versprochen hatte, dass sie sie finden und schützen würde. Ein mysteriöser Jemand, der wissen würde, was zu sagen und zu tun wäre, um ihr Vertrauen zu gewinnen.

Die Informationen, die der Ring enthielt, waren alles, was sie retten würde, alles, was so viele Unschuldige retten würde, hatte er beharrt. Und er hatte ihn ihr anvertraut.

Sie versuchte die schmalen Stufen hinunterzusteigen, die zu dem Tunnel unten führten. Sie wollte. Aber als sie auf die erste Stufe trat, hörte sie ein wütendes, wildes Knurren, und eine Explosion erschütterte das Haus.

Fast hätte sie geschrien. Mit letzter Kraft hielt sie das Gleichgewicht, presste die Hände fest an die Wand und gab sich alle Mühe, nicht die Treppe hinunterzufallen.

Angst ließ sie bewegungslos und mit weit aufgerissenen Augen stehen bleiben, als sie durch den Riss in der Wand in das Zimmer spähte und ihren Vater beobachtete, der angstvoll zur Tür starrte.

»Wir müssen hier weg!« Seine Stimme zitterte, als James schützend zu ihm trat. »Die Breeds werden zuerst hinter denen von uns her sein, die sie erschaffen haben.«

Storme sah die Erkenntnis in den Gesichtern ihres Bruders und ihres Vaters, und sie wusste, dass der Schrecken, den sie immer gefürchtet hatte, nun über sie kam.

»Aber nicht hinter denen von euch, die ihnen geholfen haben.« Die Stimme klang kehlig und wütend.

Storme schluckte schwer, als sie die Stimme hörte, und ballte die Fäuste, um zu bleiben, wo sie war und nicht ihrem Vater zu Hilfe zu eilen.

Sie hatte versprochen, zu fliehen und sich zu verstecken. Sich nicht in Gefahr zu begeben.

»Wo ist das Mädchen?«

Das Mädchen? Sie?

»Ich habe sie gestern weggeschickt«, antwortete ihr Vater mit bebender Stimme.

»Weil du wusstest, was kommen würde?«

Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Wie hätte ich das wissen können?«

»Du dachtest, du wärst ja so vorsichtig.« Die Stimme war voller Wut. »Du hast deine eigene Zerstörung herbeigeführt, JR. Du wirst dafür bezahlen, dass du uns verraten hast, indem du den Breed-Sympathisanten bei dieser verdammten Rettung geholfen hast.«

»Ich habe bei gar nichts geholfen«, leugnete ihr Vater. JR, James Robert.

Ein schroffes Lachen war zu hören.

»Wir werden das Mädchen finden. Zweifellos hast du ihr das, was ich brauche, mitgegeben. Oder? Gib mir die Forschungsunterlagen, JR, und ich lasse sie am Leben.«

»Wovon redest du?« Die Angst umgab ihren Vater und ihren Bruder, dicht und schwer, und sogar Storme fühlte, wie sie ihr den Atem raubte.

»Ich will den Datenchip.«

»Welchen Datenchip?« Storme konnte die Nervosität, die Lüge in der Stimme ihres Vaters hören.

Ein animalisches, raues Knurren war zu hören, und Schatten bewegten sich. Als wären es nicht nur einer, sondern viele. Dunkle, brutale Schatten mit leuchtenden Augen, die immer näher kamen.

Storme starrte die Abscheulichkeit an. Die gnadenlosen Augen, das Gesicht, das zu jung und doch zu grausam schien. Und sie prägte es sich ein. Sie prägte sich die Kreatur ein, die, wie sie wusste, töten würde, was von ihrer Familie noch übrig war.

Ihr Bruder drängte sich vor den Vater – um ihn zu schützen, das wusste Storme. So war James, beschützend und liebend. Als der Kojote die zerbrechlichen Schultern ihres Bruders packte, drückte Storme sich die Hand auf den Mund, um einen Schrei zu unterdrücken, und sah voll Entsetzen zu.

Lieber, geliebter James. Er spielte Wortspiele mit ihr, brachte sie zum Lachen, und nun sah sie voller Entsetzen zu, wie eines dieser schrecklichen Monster James packte, seinen Kopf nach hinten drückte und ihm die Kehle herausriss.

Blut spritzte, während eine weitere Explosion draußen den Raum in helles Licht tauchte und die ganze Szene in allen brutalen Details zeigte.

Übelkeit stieg ihr in die Kehle, als die Kreatur den Kopf nach hinten legte, das Gesicht, dem eines Menschen so ähnlich, voller Blut, die Lippen öffnete, und ein Heulen ausstieß.

Sie konnten Angst wittern. Sie konnten Storme wittern. Davor hatte ihr Vater sie gewarnt. Er hatte sie schwören lassen, sich und die Geheimnisse zu schützen, die er unter Lebensgefahr gestohlen hatte.

Wenn sie hierblieb, war sie tot. Ihr Bruder war bereits tot, und sie wusste, dass auch ihr Vater nicht überleben würde.

Wegen der Breeds. Wegen der menschlichen Tiere, die diese Wissenschaftler erschaffen und ausgebildet hatten und nun auf die Welt losließen. Breeds wie der, der jetzt das Blut ihres Bruders kostete.

Sie stieg die Stufen hinunter. Die Dunkelheit umgab sie, hüllte sie ein. Sie konnte ihren Vater schreien hören, als er leugnete, dass seine Tochter hier wäre. Sie war weg. Er hatte sie zu Verwandten geschickt.

Er schwor, er habe keine Informationen. Er habe nichts gestohlen. Seine Tochter habe nichts. Er schrie vor Schmerz und Wut.

Sie würden es besser wissen. Wenn sie am Haus vorbeigekommen waren, hatten sie ihre Anwesenheit im Haus gewittert. So gut waren die. Aber hier, tief unter der Erde, eingesponnen wie in einem Grab, war sie sicher.

Der Geruch vom Blut ihres Vaters und ihres Bruders oben, der Geruch von Rauch, Angst und Tod würde sie eine kleine Weile verbergen. Und sobald sie den Tunnel hinter sich und die Kleinstadt dahinter erreicht hatte, wo der Tunnel endete, hätte sie eine Chance zur Flucht.

Sie war allein.

Sie konnte es fühlen.

Ein seltsames Gefühl von Fremdheit erfüllte sie, überflutete sie und ließ die Tränen versiegen. Angst raubte ihr die Luft und machte ihr das Atmen schwer, aber ihr Verstand fühlte sich gnädig taub an.

Als sie sich durch den Abwassertunnel tastete, zu dem ihr Vater vor Jahren einen Zugang gegraben hatte, wusste Storme, dass er die Gefahr vorhergesehen haben musste, dass er und ihr Bruder bei dem, was immer sie getan hatten, erwischt werden konnten.

Storme hatte seit Jahren gewusst, dass sie Angst vor den Leuten hatten, für die sie arbeiteten. Dass sie nicht einfach gehen konnten. Dass nur Storme die Möglichkeit hatte, zwischen der Schule in Amerika und dieser kleinen Gemeinde, in der ihre Familie lebte, hin und her zu reisen.

Dem Ort, an dem ihre Mutter direkt nach Stormes Geburt gestorben war.

Hatten die, die ihren Bruder getötet hatten, auch ihre Mutter getötet?

Dieser Ort, diese Breeds – ihretwegen, wegen der Loyalität ihres Vaters ihnen gegenüber, war alles, was ihr lieb und teuer war, zerstört worden. Sie hatten alles zerstört, was ihr Liebe und Sicherheit bedeutete.

Sie sollte nicht allein sein. Ihr Vater und ihr Bruder hätten mit ihr kommen sollen. Sie hätten sich selbst retten und auf die Informationen pfeifen sollen, die sie so unbedingt vernichten wollten.

Ihr Vater hatte geschworen, dass diese Informationen viele unschuldige Breeds töten würden. Waren denn irgendwelche dieser Kreaturen wirklich unschuldig?

Als sie sich durch den feuchten, modrigen Tunnel arbeitete, blitzte der Anblick vom Tod ihres Bruders vor ihren Augen auf, immer wieder. Die Erinnerung an den Kojoten, der den Kopf in den Nacken gelegt hatte – mit bösartig gekrümmten Reißzähnen, die im Licht der Explosionen draußen aufblitzten und sich in die Kehle ihres Bruders bohrten, drang in ihren Verstand.

Diese Erinnerung ließ sich durch nichts abschwächen. Nichts konnte sie oder die albtraumhafte Vision auslöschen, die darauf beharrte, in ihre Seele zu dringen, mit dem Gedanken, dass ihr Vater dasselbe Schicksal erlitt.

Breeds. Killer. Tiere. Sie waren Monster. Böse, abartige Monster, die der Mensch erschaffen hatte und über die der Mensch nun die Kontrolle verlor, genau wie ihr Vater gewarnt hatte. Die Breeds wandten sich gegen ihre Schöpfer, flohen, töteten und machten die Welt zu einem Ort des Konflikts, wo ihre reine Menschlichkeit infrage stand. Es gab keine Erlösung für die Breeds. Sie kannten keine Gnade, kein Mitgefühl, genau wie die anderen Wissenschaftler ihren Vater immer gewarnt hatten. Ein Breed blieb immer ein Breed. Ein Kojote blieb immer ein Breed, und ein Kojote hatte soeben ihre Welt zerstört.

Sie waren ohne Seele.

Und Storme war nun ohne Familie.

Als Storme die Metallleiter unter dem Abflusstor erreichte, direkt außerhalb der kleinen chilenischen Stadt, zwang sie sich, die Kraft zu finden, hinaufzuklettern und das Tor aufzustoßen.

Die heitere Ruhe, die sie bei ihren kurzen Aufenthalten in der Stadt gesehen hatte, fehlte jetzt. Menschen kamen aus ihren Häusern, standen da und beobachteten das Licht und die Explosionen am Berg über ihren Heimen.

Storme schlich lautlos am Rand der Menge entlang, den Blick auf den Berg fixiert. Heulen hallte von oben herab, wütend, zornerfüllt, während weiter Schüsse und Explosionen die Nacht zerrissen.

Sie bewegte sich schnell, eilig, als sie durch die Schatten zu dem Haus außerhalb der Stadt losrannte. Das, in dem ihr Vater versprochen hatte, sie zu treffen.

Er würde nicht dort sein. Egal, wie lange sie wartete, er würde nie kommen. Nur der Tod würde sie dort finden, wenn sie wartete, und sie hatte ihrem Vater versprochen, dass sie dem Tod nicht erlauben würde, sie zu finden.

Als sie das Haus erreichte, wartete sie nicht lange. Sie hastete in die kleine angebaute Garage und zog das Segeltuch von dem alten, verrosteten Pick-up, der dort stand.

Er sah übel aus, aber sie wusste, dass er laufen würde. Der Wagen war stark und schnell; die Arbeiten ihres Bruders am Motor hatten dafür gesorgt, dass, wer auch immer ihn fuhr, die bestmögliche Chance auf ein Entkommen hatte.

Die Pässe lagen im Handschuhfach, und die kleine Schachtel mit Bargeld war im Rücksitz versteckt. Geburtsurkunden, nötige Unterlagen, um ihre Identitäten zu verschleiern, falls sie alle gemeinsam flohen – alles war noch da.

Vorsichtig holte sie die Papiere ihres Vaters und ihres Bruders aus dem Handschuhfach, schob sie in den Rucksack und steckte dann den Schlüssel ins Zündschloss.

Sie konnte Auto fahren. Sie wusste, wie man mit der mächtigen Knarre umging, die an die Tür geschnallt war, und sie wusste, wie man kämpfte. Sie war erst vierzehn Jahre alt, aber ihr Vater und ihr Bruder hatten dies jahrelang geplant.

Sie hatten ihr beigebracht, wie man überlebte, falls das Schlimmste, was passieren konnte, tatsächlich eintrat. Als hätten sie, trotz ihrer Beteuerungen ihr gegenüber, gewusst, dass sie nicht bei ihr sein würden.

Als sie ohne Licht aus der Garage fuhr und nur Staub hinter sich ließ, registrierte sie die Helijets, die vom Berg abhoben.

Breeds oder Wissenschaftler, sie wusste es nicht. Wer auch immer die waren, sie waren keine Freunde von ihr. Sie hatte keine Freunde, sie hatte keine Familie, und es gab niemanden, der sie schützte, bis dieser Jemand, mit dem ihr Vater gearbeitet hatte, sie fand.

Falls er sie fand. Und wenn er sie fand, dann sollte er lieber ganz sicher einen Beweis parat haben, wer er war, denn Storme wusste tief in ihrer Seele, dass sie nach dem Ganzen hier nie mehr irgendwem trauen konnte.

Jedermann war der Feind.

Zehn Jahre später

Haven, Basis der Wolf- und Kojoten-Breeds

Jonas betrat den kleinen Konferenzraum, hielt inne und betrachtete die Wissenschaftler und den Enforcer, die seinen Blick erwiderten. Dr. Jeffrey Amburg war ein Forscher in fortschrittlicher Gestaltung des menschlichen Genoms. Er war über fünfundzwanzig Jahre lang an der vom Council unterstützten Genforschung zu den Breeds beteiligt gewesen. Er hatte Breeds erschaffen, seine Experimente hatten Breeds getötet, und er war zum ersten Mal hier in Haven. Es war das erste Mal seit zwei Jahren, dass er die speziell gesicherten Räume verlassen durfte, in denen er eingesperrt gewesen war, seit Jonas ihn in Buffalo Gap, Virginia, gefasst hatte.

Dr. Nikki Armani, Ärztin und Spezialistin für das Genom der Wolf-Breeds, war ebenfalls ein Mensch. Auch sie hatte viele Jahre lang für das Council gearbeitet. Der Unterschied war der, dass Nikki vom ersten Tag an insgeheim gegen das Council agiert hatte, um Freiheit für die Breeds zu finden, die sie versorgt hatte, wenn sie verwundet oder fast tot von Missionen zurückkehrten. Oder wenn die Experimente, die an ihnen gemacht wurden, sie bis an die Schwelle des Todes gebschracht hatten.

Dr. Elyiana Morris war die Ausnahme hier. Sie war eine Breed. Eine Löwen-Breed, die erschaffen worden war, um ihresgleichen zu behandeln. Ihre Ausbildung hatte von der Zeugung an begonnen, mit ihrer Einführung in vitro in den komplizierten Prozess von Produktion und Reparatur der häufig komplizierten Breed-Physiologie. Sie war Ärztin und zugleich Wissenschaftlerin, und ihre Durchbrüche auf dem Gebiet des mysteriösen Paarungsrausches, der die Breeds heimsuchte, hatte ihnen die zusätzliche Zeit verschafft, die sie brauchten, um das Phänomen weiterhin vor der allgemeinen Welt geheim zu halten.

Navarro Blaine war ein höherrangiger Undercover-Enforcer. Als Wolf-Breed mit Spezialisierung auf mehrere Arten der Kampfkunst war der Mann mehr Schatten als sogar der Schatten, den er warf.

Dieses Treffen außerhalb der normalerweise von Jonas bevorzugten Basis Sanctuary, dem Heim der Raubkatzen-Breeds, war das erste, das alle drei Wissenschaftler zusammenführte, zusammen mit Dr. Elizabeth Ambrose Vanderale, der neunzig und irgendwas Jahre alten Gefährtin des ersten Leo, Leo Vanderale.

Elizabeth stand an Jonas’ Seite, gepflegt gekleidet in einen grauen Seidenrock mit passender Bluse, und sah kaum alt genug aus, um die Mutter des nach eigenen Angaben dreißig Jahre alten Dane Vanderale zu sein.

Verdammt gute Sache, dass die Vanderales sich angepasst und gelernt hatten, wie sie sich älter machen konnten, bevor sie in der Öffentlichkeit auftraten. Ansonsten hätte das weithin bekannte Alter ihres offiziell anerkannten Sohnes sowohl Leo als auch Elizabeth verraten.

»Meine Damen und Herren.« Jonas nickte und trat mit seiner Mutter Elizabeth an den Konferenztisch. »Ich höre, dass wir vielleicht ein Problem haben.«

Wie üblich lehnte sich Jeffrey Amburg schweigend zurück. Falls Jonas in Gegenwart der Breed-Wissenschaftler Informationen von ihm wollte, würde er sie ihm abzwingen müssen. Der Wissenschaftler war sich der Hierarchie, die nun im Labor herrschte, bewusst, und er stand ganz am Ende der Nahrungskette.

»Jonas, dieses Treffen war unnötig«, ergriff Ely als Erste das Wort. »Ich habe Arbeit in Sanctuary, ebenso wie Dr. Vanderale. Dieses Thema erfordert kein so umfassendes Treffen.«

Nikki Armani sah Ely aus schmalen Augen an. Es war kein Geheimnis und keine Überraschung, dass die beiden Ärztinnen nur selten einer Meinung waren.

»Die Enforcer, die bei dieser kleinen Mission eingesetzt werden, die sich Sanctuary hat einfallen lassen, um das Vertrauen dieser Frau zu gewinnen, sind Wolf-Breeds außerhalb der operativen Einheiten, die in Sanctuary stationiert sind«, erinnerte Nikki sie. »Verzeihen Sie, Dr. Morrey, aber wenn Haven Unterstützung von Raubkatzen-Breeds erbittet, dann machen die Wölfe die Reise nach Sanctuary, ohne derartigen Protest oder irgendwelchen Ärger zu zeigen, den sie vielleicht empfinden mögen.«

Jonas lehnte sich zurück und warf einen Blick zu Ely. Sie war sein Liebling. Jonas wachte über Ely wie über eine kleine Schwester, wo immer er konnte, vor allem seit seiner eigenen Paarung.

Ely war im vergangenen Jahr durch die Hölle gegangen, und die Folgen der Taten anderer hatten beinahe ihren Verstand zerstört. Aber in dieser Sache gab es kein Beschützen. Sie hatte den Mund aufgemacht, und jetzt musste sie ihren Standpunkt verteidigen.

»Dr. Armani, diese Angelegenheit hätte sich in Sanctuary viel leichter behandeln lassen, aufgrund der einfachen Tatsache, dass sämtliche wissenschaftliche Forschung, mit Ausnahme Ihrer persönlichen Unterlagen, dort lagert.«

»Und in vollem Umfang für Haven zugänglich ist, soweit ich zuletzt gehört habe«, konterte Nikki. »Oder gibt es einen Grund, dass wir irgendwelche Unterlagen nicht haben, die Sie tatsächlich besitzen?«

Elys Lippen wurden schmal. »Die fraglichen Unterlagen beziehen sich auf Raubkatzen-Breeds, nicht auf Wolf-Breeds, aber in vielen Fällen waren wir in der Lage, Querverweise zu setzen und ebenfalls Antworten auf gesundheitliche Probleme der Wölfe zu finden, wie Sie sehr wohl wissen. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass unsere Unterlagen keine Antworten liefern auf was auch immer jetzt die Frage ist.«

»Ich bezweifle, dass das in dieser Situation möglich ist«, stellte Nikki fest und wandte sich an Jonas. »Mir ist bewusst, dass Sie die Unterlagen über das Montague-Mädchen Storme haben. Wie Sie wissen, waren ihr Vater und ihr Bruder in Labor Omega tätig. Dieses Labor war hauptsächlich mit Wolf-Breeds belegt. Der Rudelführer, Navarro«, sie warf einen Blick auf den schweigenden Breed, »konnte sich Zugang zu den meisten Unterlagen verschaffen und sie erbeuten, bevor die Wissenschaftler in der Lage waren, sie zu vernichten. Wir glauben, dass die Informationen, die wir gefunden haben, Licht auf die Anomalien werfen könnten, die sich im Blutbild von Jonas’ Adoptivtochter Amber sowie im Blut von Phillip Brandenmore zeigen.«

Jonas erstarrte, und die Anspannung im Raum stieg sprunghaft an. Brandenmore wurde vom Großteil der Welt für tot gehalten. War er aber nicht. Er war eingesperrt, so wie er früher Breeds eingesperrt hatte, während Jonas nach den Antworten darauf suchte, was der Bastard seiner kleinen Adoptivtochter Amber und sich selbst injiziert hatte.

Brandenmore war in den Siebzigern, aber die physiologischen Tests, denen er seit seiner Ergreifung unterzogen worden war, zeigten einen Mann, der vielleicht ein Jahrzehnt jünger war. Und was immer diese Veränderung bewirkt hatte, arbeitete immer noch in ihm. Reparierte innere Organe, regenerierte Zellen – und zerstörte seinen Verstand.

»Navarro?«, fragte Jonas rau. »Was hast du gefunden?«

Navarro beugte sich langsam vor. »Wir arbeiteten an einer speziellen Akte, die wir aus der Unterkunft von Dr. James Robert und Dr. James Montague erbeuteten, Vater und Sohn, die in Labor Omega stationiert waren. Diese Akten enthalten mehrere Referenzen auf ein Projekt mit Namen Omega. Eine Referenz, die du, wie ich glaube, in Brandenmores persönlichen Unterlagen gefunden hast.« Jonas nickte knapp, bevor Navarro fortfuhr. »Die Informationen, die wir zutage förderten, legen nahe, dass sich Projekt Omega um Experimente an zwei Breeds drehte, die man für von einem Syndrom befallen hielt, das damals als ›Paarungsfieber‹ bekannt war. Doch das Syndrom hatte gewisse Eigenschaften, auf die sich die Wissenschaftler stärker konzentrierten als auf das Syndrom selbst. Eine davon war die Reduktion zellulärer und physischer Alterung; bei der anderen – und ich glaube, Brandenmore muss Informationen darüber bekommen haben – ging es darum, ob unter Nutzung der unbekannten Hormone, die bei dem entsprechenden Paar entstehen, zelluläre oder genetische Veränderungen hervorgerufen werden können oder nicht.«

Jonas ahnte die Bedeutung des Projekts, und sein Körper spannte sich wütend an. Brandenmore tat das, was das Büro für Breed-Angelegenheiten und die Breeds immer gefürchtet hatten. Er versuchte, einen Impfstoff oder ein Virus zu erschaffen, das die menschliche Genetik verändern würde, und er nutzte dabei Forschung an gepaarten Breeds, die in den Laboren eingesperrt waren.

»Ich dachte, das Büro und Sanctuary hätten alle Unterlagen zu diesen Laboren. Ich habe bisher nichts gesehen, das als Projekt Omega bekannt ist«, grollte Jonas.

»Alle Unterlagen, die unser Alpha Wolfe Gunnar besitzt, und die Sanctuary und das Büro für Breed-Angelegenheiten in Kopie haben«, berichtigte Dr. Armani. »Es gibt mehrere verschlüsselte Dateien aus diesen Laboren, an denen Navarro und ich arbeiten, von denen Wolfe noch nicht in Kenntnis gesetzt wurde, einfach weil wir keine Ahnung hatten, worum es sich dabei handelt.«

Navarro war nicht nur, wie Nikki feststellte, ein herausragender Enforcer, sondern auch noch einer von Havens besten Codeknackern.

Verdammt, er konnte das nicht gebrauchen, das war Jonas’ Gedanke – die Gemeinschaft der Breeds im Allgemeinen konnte das nicht gebrauchen. Diese Sache konnte einen Aufschrei gegen die Breeds auslösen, den nicht einmal der Paarungsrausch verursachen würde. Die Fähigkeit, die Bevölkerung zu »infizieren« und den grundlegendsten Aufbau ihrer Schöpfung zu verändern, konnte der Anfang einer rasend schnellen Abwärtsspirale zur Ausrottung der Breeds sein.

Man nahm an, dass Montague sämtliche Informationen zu Projekt Omega aus allen Councildateien gelöscht hatte. Zehn Jahre lang hatte Jonas geglaubt, der Wissenschaftler sei erfolgreich gewesen, wenngleich es Gerüchte gab, die Tochter wüsste etwas oder hätte von ihrem Vater oder ihrem Bruder Informationen erhalten.

Falls sie diese Informationen hatte, dann hätte sie die schon vor Jahren eingetauscht für ihre eigene Sicherheit, entweder bei den Kojoten des Councils oder dem Büro für Breed-Angelegenheiten. Sie wäre nicht seit zehn Jahren auf der Flucht und würde mit aller Kraft genau die Informationen geheim halten, die ihre Sicherheit garantieren würden.

Er wandte sich wieder an Navarro. »Du warst Rudelführer dort. Wie waren die Parameter für Projekt Omega?«

Wie viel wusste Haven über ein Projekt, das vernichtet hätte werden müssen, noch bevor es je begann? Ein Projekt, von dem Jonas nie wirklich geglaubt hatte, dass es weit genug fortgeschritten war, um irgendwelche Antworten zu liefern, geschweige denn lebende Proben.

»Zu den Parametern bin ich mir unsicher«, antwortete Navarro. Seine Aussprache war präzise und enthielt nur einen ganz leichten Anflug eines asiatisch gefärbten Akzents, dank des Teams von Wissenschaftlern, die diesen Forschungsbereich in Labor Omega geführt hatten. »Ich weiß, dass das Phänomen des Paarungsfiebers, das sie in einem anderen Bereich des Labors studierten, das war, was wir heute Paarungsrausch nennen. Man glaubte, es stünde irgendwie in Verbindung zum Raubtierfieber. Mehrere Breeds waren dort eingesperrt, doch die sind während der Rettungen entflohen, und ich habe seitdem nicht gehört, dass sie sich offenbart hätten. Die Suche, die ich durchgeführt habe, hat keine Gerüchte über ihren Aufenthalt oder Informationen über sie ergeben. Im Grunde genommen sind sie höchstwahrscheinlich tot. Ohne sie oder den angeblichen Datenchip, von dem die Tochter wissen soll, wo er ist, gibt es keine echten Antworten bezüglich des Erfolgs ihrer Untersuchung, ob ein solches Alters- oder Breedserum möglich ist oder nicht. Ich persönlich glaube, dass sie tot sind.«

Ja. Klar. Jonas wusste es besser, als so etwas zu glauben, bevor er die Leichen tatsächlich gesehen hatte.

»Die Akten, die du entschlüsselt hast: Was war darin?« Es gab einige Experimente, von denen Jonas inständig hoffte, dass ihre Ergebnisse nie bekannt werden mochten. Projekt Omega war eins, bei dem es ihm auch so gegangen war, bis jetzt.

»Die meisten Daten wurden vernichtet, und wir konnten lediglich ein paar vage Referenzen zu dem Projekt wiederherstellen«, räumte Navarro ein. »Ich konnte nichts von Wert bergen, außer dem Vermerk, dass die Montagues die involvierten Ärzte waren, und dass unter den Wissenschaftlern der Verdacht bestand, dass JR, wie James Robert Montague oft genannt wurde, es geschafft habe, den Inhalt der vernichteten Dateien zu verstecken, statt die Ergebnisse für immer zu verlieren. Das könnte der Grund sein, warum das Council seit so vielen Jahren hinter dem Mädchen her ist. Sie vermuten, dass es diese Informationen auch hat, oder ihnen könnte bewusst sein, dass die beiden Montagues tatsächlich in irgendeiner Weise Erfolg hatten.«

Kein Zweifel. Wie die meisten Wissenschaftler des Councils würde Montague sein Leben und das seiner Kinder riskieren, um sein Projekt zu schützen. Für Jonas ergab das keinen Sinn. Es gab nicht einen einzigen Breed, den er riskieren würde, um die Inhalte solcher Dateien oder Experimente zu schützen, die den Lauf der Menschheit derart verändern konnten, dass in seinen Augen die Menschheit unwiederbringlich vernichtet würde.

»Wir brauchen das Montague-Mädchen, Jonas.« Nikki beugte sich nachdrücklich vor und sah ihn eindringlich an. »Ich habe die anderen Wissenschaftler hier gefragt, ob sie mir helfen können, die Teile der Dateien durchzugehen, die wir wiederhergestellt haben, in der Hoffnung, dass sie einige der Formeln verstehen …«

»Das Mädchen in die Hände zu bekommen, wird nicht so einfach sein«, stellte Navarro fest. »Ich weiß, dass das Büro ihr seit Jahren auf der Spur ist, wegen des Gerüchtes, dass sie hochwichtige Informationen hätte. Was ihr nicht wusstet, ist, dass ich mit den Montagues gearbeitet habe, als ich in diesem Labor war. JR, der Vater, hat mir erzählt, wenn er es schaffen würde, irgendwelche Informationen nach draußen zu bringen, dann mit Storme. Ich sollte sie unmittelbar nach den Rettungsaktionen suchen, falls du sie noch nicht gefunden hättest.« Er nickte Jonas zu.

Jonas schüttelte den Kopf. »Sie war nicht im sicheren Haus. Sie und das Fahrzeug, das wir bereitgestellt hatten, waren weg. Der GPS-Tracker, den wir darin installiert hatten, war deaktiviert.«

Navarro nickte. »Sie hat Todesangst vor den Breeds, und sie hasst sie wegen der Loyalität ihres Vaters ihnen gegenüber. Wegen der Tatsache, dass er und ihr Bruder starben, um die Informationen zu schützen. In ihrer Denkweise haben ihr Vater und ihr Bruder die Breeds ihr vorgezogen.«

»Und Vergebung kommt nicht leicht«, seufzte Jonas. »Aber wir können ihr nicht länger das Privileg zugestehen, von selbst zu uns zu kommen. Finde sie und lass sie herbringen.«

Navarro nickte und wollte noch mehr sagen, doch da stand Jeffrey Amburg abrupt auf.

»Zerstört die Formeln und zerstört die Dateien. Ich bin hier fertig.« Amburgs Blick war eisig, als er die Leute um den Tisch herum anstarrte. »Zerstört die Dateien und das Mädchen, unverzüglich. Sollten die Informationen, die sie angeblich hat, jemals in die Hände des Councils fallen, haben die die Macht, nicht nur die Breeds zu vernichten, sondern die ganze Welt.« Er wandte sich an Jonas, und das Eisblau seiner Augen sah wie blasse Glasscherben aus. »Projekt Omega ist etwas, das Sie niemals wieder aufleben lassen wollen, egal aus welchem Grund.«

Jonas erwiderte den Blick des Wissenschaftlers. »Was ist los, Amburg?«

Eine Sekunde lang blitzte reine, rohe Angst in dessen Augen auf. »Das wollen Sie nicht wissen, Jonas. Und vertrauen Sie mir, Sie wollen auf keinen Fall, dass das Council es hat. Über alle anderen Bedrohungen gegen die Breeds hinaus könnte Projekt Omega das gefährlichste sein.«

Und da hatte Jonas doch geglaubt, er würde eine neue Phase seines Lebens beginnen, mit einem gewissen Maß an Frieden.

Eine gepaarte Frau, ein Baby, das er sein Kind nannte, und in den letzten sechs Wochen war das Leben, wenn schon nicht friedvoll, zumindest ohne größere Katastrophen verlaufen.

»Was war das für ein Projekt, Amburg?« Sogar Ely wurde jetzt aufmerksam.

Amburg schüttelte den Kopf und starrte Jonas weiter mit flehendem Blick an. »Ich will damit nichts zu tun haben. Ich wollte es damals nicht, und ich will es jetzt nicht. Und es gibt nichts, womit die Breeds mir drohen könnten, um mich dazu zu zwingen. Ich bin jetzt bereit, nach Sanctuary zurückzukehren.«

Damit ging er hinaus.

Jonas blickte ihm nachdenklich nach. Er kannte die Gründe, aus denen Amburg so gut mit den Breeds kooperierte. Außer der Tatsache, dass er für die Breedforschung lebte, in jeder Form, wie er sie durchführen konnte, hielt Jonas auch die Hand über dessen Enkelin Isabella Ross. Sie war frei. Sie lebte, arbeitete, lachte und genoss das Leben mit Freunden, aber zu jeder Zeit war ein Breed in ihrer Nähe. Ein Breed, der, wie Jonas Amburg versichert hatte, mehr als willens wäre, den einzigen Menschen zu töten, den er liebte.

Amburg war bereit, Isabellas Leben zu riskieren, um das Geheimnis von Projekt Omega zu wahren. Und zu jeder anderen Zeit hätte Jonas ihm das nicht vorgeworfen.

Er wandte sich wieder an Navarro und verdrängte sein Mitgefühl für Amburg, für das Montague-Mädchen und jeden anderen, der es wagte, sich zwischen ihn und den Schutz des Kindes, das er sein Kind nannte, zu stellen.

»Was brauchst du?«

Navarro seufzte und verzog das Gesicht. »Ihr Gefährte wäre nett. Denn ganz ehrlich, Jonas, ich bin sicher, dass abgesehen von unsterblicher Liebe von ihrer Seite nur noch die Wiederauferstehung ihres Vaters sie überzeugen würde, uns zu sagen, wo dieser Datenchip ist.«

Jonas legte nachdenklich den Kopf schief und wandte sich dann an Dr. Armani. »Haben die Breeds die Blutproben konfisziert, die in Labor Omega gelagert waren?«

Nikki nickte langsam.

»Waren Proben vom Blut des Mädchens dabei?«

Verstehen dämmerte in den Augen der Ärztin. »Ja. Tatsächlich mehrere Ampullen. Die Wissenschaftler dort waren sehr gründlich.«

Jonas stand auf und nickte knapp. »Fangen Sie zuerst an, Ihre Enforcer zu testen. Informieren Sie mich über die Möglichkeiten, und machen Sie schnell.«

»Ich kann helfen.« Ely stand auf, und in ihrem Blick fehlten das Mitgefühl und der Großmut, die er fürchtete; stattdessen blitzte etwas anderes darin auf. »Wenn wir das tun wollen, dann lasst es uns schnell tun, bevor uns das Council zuvorkommt.«

Beide Frauen traten am Kopfende des Tisches zusammen, drehten sich unisono um und gingen zur Tür.

Hier würde es beginnen.

Jonas wandte sich wieder an Navarro. »Ist sie deine Gefährtin?«

Navarro schüttelte den Kopf. »Wenn sie es wäre, wäre sie nicht auf der Flucht.«

Jonas nickte knapp. »Finden wir heraus, wer dann der glückliche Gefährte ist. Und bringen wir sie her.«

»Falls sie einen Gefährten hat.« Navarro blieb sitzen. »Was passiert, Jonas, wenn sie keinen Gefährten hat?«

Das war eine Frage, die er nicht bedacht hatte. Und es war eine, mit der er sich erst dann beschäftigen würde, wenn ihm keine andere Wahl mehr blieb.

Denn kein Gefährte bedeutete keine Hoffnung darauf, dieses Problem ohne Tod zu lösen. Und das war eine Lösung, über die Jonas sich nachzudenken weigerte.

1

Die Bar war rappelvoll, hämmernde Musik, reichlich Drinks und Besucher, die sich im Thekenbereich und auf der Tanzfläche drängten. Es war eine dieser ländlichen Geldmaschinen, die Kriminelle ebenso anzog wie Angehörige der Oberschicht und alles dazwischen. Einer der Orte, an denen sich Storme unter die Leute mischen konnte und ihr Duft von den Dutzenden schwitzenden, lüsternen und alkoholisierten Körpern überdeckt wurde.

Es war eine der wenigen Möglichkeiten, sich vor übernatürlichen Sinnen und übersinnlichen Fähigkeiten zu verbergen. Einer der wenigen Orte, an denen Storme Hoffnung auf Ruhe hatte, bevor sie wieder fliehen musste.

Und weiß Gott, sie war müde. Erschöpfung überwältigte sie langsam, Verzweiflung schlug ihr die Klauen in den Rücken, und die Angst war ein Begleiter, von dem sie schon viel zu lange nicht mehr getrennt gewesen war.

Sie wollte sich ausruhen.

Gab es nicht ein Sprichwort über keine Ruhe den Gottlosen? Ja, gab es. Aber gottlos musste sie in einem früheren Leben gewesen sein, denn dieses Leben hatte sie nur mit Flucht verbracht.

»Einen Whiskey und ein Bier«, bestellte sie müde, als die Kellnerin an ihren Tisch kam.

Sie holte ein paar wertvolle Noten aus der Tasche und schob das Geld der Kellnerin hin, als die wiederkam.

Sie kippte den Whiskey hinunter, linderte dessen Brennen mit der eiskalten Bitternis des Bieres und atmete dann langsam und tief aus, bevor sie den Blick schweifen ließ.

Die Band hier war tatsächlich ziemlich gut, und die Sänger waren sinnlich, wenn es nötig war, und hart und voller Verzweiflung, wenn es zum Lied gehörte.

Der Geruch nach Zigarettenrauch, Alkohol, Schweiß und Lust war so stark, dass es keine Breed-Sinne brauchte, um ihn wahrzunehmen, entschied Storme Montague, als sie in der Ecke saß und die Besucher beobachtete, die sich auf der großen Tanzfläche tummelten. Den Geruch konnte jeder Mensch mit vorhandenem Geruchssinn wahrnehmen.

Sie verzog sich in die Ecke ihrer Nische, kauerte sich in die Schatten und beobachtete die Menge. Sie wusste, dass selbst hier Gefahr lauerte. Sie hatte sie kurz zu sehen bekommen, als sie hereingehuscht war, und sie hielt sich am Rand des Saals, um ihr so weit wie möglich fernzubleiben.

Von ihrem Sitzplatz aus konnte sie die Breeds in der Ecke gegenüber sehen, während die Menge sich zwischen ihnen bewegte. Sie waren zu viert, und Storme kannte sie alle. Nicht persönlich natürlich, aber sie kannte eine Menge Breeds; sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, zu wissen, wer sie waren, vor allem dann, wenn sie bemerkte, dass sie hinter ihr her waren.

Navarro Blaine, den kannte sie noch gut von Omega. Ein Wolf-Breed asiatischer Herkunft. Er war groß, hatte dunklere Haut, exotisch schräg stehende Augen und hohe, flache Wangenknochen. Sein Haar war schwarz-braun und wies einen Anflug von Grau auf, doch der kam nicht vom Alter, sondern von den Genen des grauen Wolfs, die er in sich trug. Er war etwas schicker gekleidet als seine drei Begleiter. Schwarze Stoffhose, Lederschuhe und ein weißes Seidenhemd, passend zu einer teuren schwarzen Lederjacke.

Sein Haar war lang und reichte ihm fast bis zur Mitte des Rückens, während der Blick seiner schwarzen Augen, schmal und eindringlich, durch den Saal wanderte.

Sie kannte diesen Breed, leider. Er war in Omega gewesen, während sie mit ihrem Vater dort war. Wenn sie sich nicht irrte, war er eins der Lieblingsgeschöpfe ihres Vaters gewesen. Mehrere Male hatte sie gehört, wie ihr Bruder mit Sorge und Zuneigung von Navarro sprach, und ihr Vater hatte mehrmals tatsächlich eingeräumt, dass er den Breed als einen Sohn hätte betrachten können.

Ihr Vater hatte eine Tochter, aber dieser Breed hatte ihn weit mehr beschäftigt als die Sicherheit seiner Tochter, und dafür hatte Storme ihn einst leidenschaftlich gehasst.

Lawe Justice und Rule Breaker waren Löwen-Breeds. Beide sahen extrem gut aus, wie alle Breeds, und es gab Gerüchte, sie seien richtige Brüder, vielleicht sogar Zwillinge. Schulterlanges schwarzes Haar reichte beiden Männern bis in den Nacken, und ihre kräftigen Körper steckten in Jeans, Stiefeln, T-Shirts und Jeansjacken.

Der vierte Breed war der, der aus der Reihe zu fallen schien. Er saß lässig zurückgelehnt auf seinem Stuhl, hatte eine Hand auf dem Tisch liegen und trommelte mit den Fingern zur Musik, während er zur Tanzfläche blickte und die Frauen beobachtete, die am Tisch vorbeiflanierten, um die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu ziehen.

Blaue Augen. Ozeanblau. Jedes Mal, wenn sie durch die Menge hindurch einen Blick auf sein Gesicht erhaschte, konnte sie diese Augen sehen. Langes rotes Haar fiel ihm über die Schultern, eher rau als weich. Wie bei den anderen war es im Nacken zusammengebunden, doch es wirkte so, als habe es sich nur unter Protest bändigen lassen.

Markante, kräftige Züge, die die Aufmerksamkeit von Frauen auf sich lenkten, ebenso wie die exotischen Augen, die aussahen, als seien sie von einem ganz dünnen Kajalstrich umrandet. Hohe Wangenknochen, schön geformte männliche Lippen, breite Schultern, kräftiger Oberkörper und beeindruckender Bizeps. Er war größer und breiter als die anderen Männer und sah ganz genau nach dem aus, als was er erschaffen worden war. Ein schottischer Krieger. Hätte er einen Kilt und ein Schwert um die Hüfte getragen, hätte das ganz natürlich an ihm ausgesehen.

Lederhose, schwere Stiefel, ein weißes Hemd mit langen Ärmeln und eine lederne Motorradjacke waren die perfekte Kleidung für ihn. Sie ließ ihn härter, breiter und gefährlicher aussehen.

Sein Name war Styx Mackenzie, und er war der eine Breed, mit dem sie es langsam ernsthaft satthatte, Spielchen zu spielen. Er klebte ihr mittlerweile seit über einem Jahr am Hintern, mal mehr, mal weniger, und er war entschlossen, sie aufzuspüren und dazu zu zwingen, sich den Vorschlag, den die Gemeinschaft der Breeds ihr unterbreiten wollte, anzuhören.

Sie kannte die Details schon. Schutz im Austausch für Informationen.

Sie wollte lachen über den Gedanken. Als könnte ein Breed sie je schützen. Die wären eher gewillt, ihr die Kehle herauszureißen, wenn sie einen von ihnen verärgerte.

Eine Erinnerung blitzte in ihrem Kopf auf, so tief vergraben, dass sie sich nur selten gestattete, daran zu denken, und sie schloss kurz die Augen und verdrängte sie.

Der Tod ihres Bruders. Der Breed, der ihm die Kehle herausriss, das Geräusch von James’ letztem gurgelnden Atemzug und der Aufschrei ihres Vaters, voll Angst und Schmerz.

Sie hätten mit ihr kommen sollen. Sie hätten auch fliehen sollen, statt zurückzubleiben, um die letzten Dateien über irgendein Geheimprojekt zu vernichten, an dem sie beteiligt gewesen waren. Diese Informationen waren wichtiger gewesen als ihr Leben. Wichtiger als Stormes Leben, denn ihr Vater hatte sie damit betraut, sie zu hüten, obwohl er hätte erkennen müssen, dass das Council genau wissen würde, wem er die Informationen gegeben hatte.

Die Wissenschaftler des Councils wussten es und die Breeds wussten es, und sie war seit zehn Jahren vor beiden auf der Flucht.

Sie hatte es satt, zu fliehen, aber ein Teil von ihr weigerte sich immer noch, die Informationen preiszugeben.

Sie blickte hinab auf ihre Hände und sah zu, wie sie an dem alten Ring ihrer Mutter am Finger herumdrehte. Der Ehering, den ihr Vater ihrer Mutter geschenkt hatte, war seit Generationen im Besitz der Familie Montague gewesen. Die Diamanten, Saphire und Smaragde waren Familienedelsteine, das Blau und Grün die Familienfarben. Und Storme war nun die letzte Montague. Es gab keine Söhne mehr, die den Namen weitertragen konnten, und es würde keine Töchter mehr geben, die den Ring tragen konnten.

Der Ring war für James’ Ehefrau bestimmt gewesen, eine Frau, die er nie hatte, weil die Gefahren der Arbeit, die er mit seinem Vater aufgenommen hatte, zu groß gewesen waren.

Die Erschaffung von Breeds.

Sie warf einen finsteren Blick durch den Saal auf die vier Breeds. Monster. Tiere. Sie hasste jeden verdammten Einzelnen von ihnen. Soweit es sie anging, gab es kein größeres Verbrechen als die Erschaffung solcher absurden Kopien von Menschen und den Versuch, die Welt davon zu überzeugen, dass sie es verdient hatten, sich frei unter ihnen zu bewegen.

Hass tobte in ihr, für den Verlust ihres Vaters, ihres Bruders, den Verlust ihrer Kindheit und ihrer Träume von Freiheit. Träume, die nie Wirklichkeit geworden waren, denn immer wenn sie dachte, sie hätte Frieden gefunden, hatten die Breeds es geschafft, sie aufzuspüren.

Es spielte keine Rolle, ob es die wenigen Breeds waren, die immer noch zum Council standen, oder die, die behaupteten, nur Frieden und Freiheit zu wollen. Sie waren alle Killer. Sie wollten sie alle aus gutem Grund: wegen der Informationen, die sie in Stormes Besitz vermuteten.

Als sie so finster durch den Saal blickte, drehte er den Kopf. Blaue Augen, die Belustigung und Wärme ausstrahlten, trafen auf ihre und fixierten sie. Für nicht mehr als eine Sekunde fühlte Storme sich wie gebannt, gefangen in einem Kreis aus Hass, Wut, Lachen und Hunger.

Sie hatte nur selten einem Breed in die Augen geblickt. Sie waren zu intuitiv, ihre Sinne zu scharf, um ihnen etwas zu verheimlichen, wenn es ihnen gelang, einem in die Augen zu sehen. Aber diesmal, in jener Sekunde, als die Menge sich teilte, hielt sein Blick sie fest.

Doch dann trennten tanzende Körper sie wieder voneinander, wogten zwischen ihnen hin und her wie ein launischer Fischschwarm, unterbrachen den Augenkontakt, aber sie ließen Storme mit der Gewissheit zurück, dass sie nicht länger verborgen war.

Augenblicklich verließ sie die Nische, bewegte sich am Rand der Menge entlang und steuerte zügig, aber ohne zu rennen, die Toiletten hinten in der Bar an.

Dort würde sie sich ein paar Minuten lang verstecken und dann zusehen, dass sie zum Hinterausgang der Bar hinausschlüpfen konnte.

Sie musste hier weg. Sie war hier hereingehastet, um sich zu verstecken, nur um auf die vier Bastarde zu treffen, die sie offensichtlich verfolgt hatten. Sie hatte gedacht, so nahe an Haven, der Basis der Wolf-Breeds, vielleicht ein paar Tage Ruhe zu finden und im Verborgenen bleiben zu können, um sich klar zu werden, was sie als Nächstes tun sollte.

Sie kamen ihr zu nahe. Gestern Nacht war ihr Hotelzimmer durchwühlt worden; sie war nur deshalb nicht da gewesen, weil sie hinausgeschlüpft und zu einem Restaurant in der Nähe gelaufen war, um sich etwas zu essen zu besorgen. Und zu den zerstörten Habseligkeiten in ihrem Hotelzimmer kam noch hinzu, dass auch noch ihr Auto auf dem Parkplatz des Hotels aufgebrochen worden war.

Es gab kein Entkommen. Sie war geliefert, solange sie sich kein anderes Fahrzeug beschaffte. Und wenn sie die verdammten Breeds nicht vom Hals bekam, war sie sowieso geliefert.

Als sie durch die Menge eilte, teilte die sich auf einmal, und ein Pfad entstand – der plötzlich blockiert wurde, als sie auf einen harten, breiten Brustkorb traf.

Ihr Blick richtete sich nach oben. Ihre Lippen öffneten sich vor Schock, und ein Schauder raste durch ihren Körper, als warme Hände sie leicht an den Schultern packten und Reißzähne zu einem Lächeln aufblitzten.

»Na, eigentlich wollte ich ja was zu trinken holen, aber zu einem Tänzchen könnte ich mich schon überreden lassen«, lachte er.

Da fiel es ihr auf. Die Musik, die zu einer langsamen, düsteren Melodie verzweifelter Liebe und ungestillter Leidenschaft wurde.

Sie presste die Hände gegen seine Brust, während seine Hände an ihre Hüften glitten und er sie mühelos zur Tanzfläche zog, an der sie vorbeigegangen war.

Sie hatte vorhin einen Duftneutralisator angewandt, einen der wenigen kostbaren, die sie noch besaß. Sie hoffte inständig, dass er wirkte.

Sie war zu geschockt, um sich zu wehren. In ihrem ganzen Leben war sie nie einem Breed so nahe gekommen, in einer Situation, die so schockierend gefährlich war, dass sie ihre Welt in einem Augenblick zerstören konnte.

»Musst du so dringend aufs Örtchen, dass ein Tanz stört?«, fragte er, als sie ihn weiter anstarrte. »Du siehst ja aus, als würdest du von den Hunden der Hölle verfolgt, Mädchen. Ich kann auch einen Moment oder zwei warten, wenn ich muss.«

Er wusste nicht, wer sie war? Er erkannte ihren Duft nicht?

Sie schüttelte den Kopf. »Ich hatte nicht damit gerechnet, hier Breeds zu sehen.« Die Unbekümmertheit ihrer Antwort war hoffnungslos, und sie war überzeugt, dass dies bei Weitem nicht die beiläufige Bemerkung war, die sie eigentlich beabsichtigt hatte.

»Bitte hab keine Angst.« Aufrichtigkeit stand unvermittelt in seinen Zügen, während sie sich langsam zur Musik bewegten, mehr weil er sie führte als wegen ihrer eigenen Gedanken. »Meine Freunde und ich gönnen uns nur eine Pause von der Arbeit, das ist alles.«

»Arbeit?« Sie schluckte schwer. »So nahe bei Haven ist das nicht ungewöhnlich, nehme ich an.«

Darauf lachte er leise, und die rauchige Wärme des Lautes schockierte sie.

»Es sollte ungewöhnlich sein. Aber leider finde ich mich am Ende dieses speziellen Jobs wieder, und ich freue mich auf die freie Zeit.«

»Ein Job? Ich dachte, die Regierung sorgt für die Breeds?« Sie wusste, dass es so war. Die Bastarde mussten gar nichts tun. Die einzigen Jobs, die sie zu haben schienen, waren das Aufspüren und die Ermordung von Wissenschaftlern.

Er verzog das Gesicht auf ihre Bemerkung, und sie fühlte seine Fingerspitzen, die über ihre Jacke strichen, als wolle er ihren Rücken streicheln. »Mädchen, für mich sorgt keine Regierung. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt lieber selbst.«

»Also dann, was für eine Arbeit ist das?« Es war unbedingt notwendig, die Unterhaltung weiterzuführen. Ihren Verstand von der Tatsache fernzuhalten, dass sie sich in den Armen eines Breeds befand, war der einzige Weg, bei Verstand zu bleiben.

»Ich helfe einem Freund bei einer kleinen Untersuchung, seit einem Jahr oder so.« Er zuckte mit den Schultern, als sei es nicht weiter wichtig. »Aber zu wenig Informationen und zu viele falsche Spuren haben mich nach Hause geführt. Endlich.«

Er klang müde, nicht so müde, wie sie wusste, dass sie es war, aber zumindest müde irgendeines Spiels, das er mit ihr gespielt hatte.

»Dann hatte dein Freund nicht alle Informationen, die du gebraucht hast?« Sie musste ihr Interesse nicht vortäuschen.

»Zu wenig Informationen und zu wenig Geld«, lachte er leise. »Wenn er mein Honorar zahlen kann, dann reden wir vielleicht noch mal darüber.«

Zu wenig Informationen. Zu wenig Geld. Navarro mochte wissen, wie sie aussah, doch anscheinend war ihr Vorsprung groß genug, dass der andere Breed sie seinem Freund nicht hatte zeigen können.

Sie machte nie Fotos. Ihr Führerschein lief unter einem falschen Namen, genau wie ihre Kreditkarten.

»Dann gehst du zurück nach Haven?«, fragte sie und wünschte dabei, er würde sich beeilen und verschwinden. Sie wünschte, er wäre gegangen, bevor er es geschafft hatte, auf sie zu treffen.

»Nur wenn du mich dazu zwingst, Mädchen. Ich könnte die Nacht mit viel interessanteren Beschäftigungen verbringen, als man sie in Haven findet, falls du Lust hast.«

Styx Mackenzie war ein Flirter, ein echter Breed-Weiberheld, das hatte sie sich schon oft gedacht. Er tauchte nicht so oft in den Schlagzeilen auf wie andere Breeds, aber er hatte ein Gefolge von weiblichen Groupies, die sich im Internet versammelten und jedes nur mögliche Auftauchen von ihm posteten. Wessen Haus man ihn betreten gesehen hatte, um welche Zeit er am nächsten Morgen ging. Seine aktuellen, ehemaligen und potenziell künftigen Liebschaften.

Er machte kein Geheimnis aus seiner Anerkennung ihrer Posts, jedes Mal, wenn er online ging, und trotz seiner Versuche, kamerascheu zu bleiben, wurde er häufig sowohl auf Video als auch auf Fotos aufgenommen.