Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Léa Mattei, gendarme et détective

- Sprache: Französisch

Dans un ruisseau souterrain flotte le cadavre d'une femme...

Quel est le point commun entre la recherche médicale et le syndrome de Diogène ? Un chat ! Un banal matou qui fausse compagnie à sa maîtresse, et trace une diagonale qui mène tout droit à un ruisseau souterrain dans lequel flotte le cadavre d’une femme. Autre point commun : Debbie, la propriétaire du chat qui remue ciel et terre pour le retrouver, et le détective Léa Mattei, payée par une cliente pour retrouver sa jumelle disparue. Qui est le cadavre du cours d’eau ? L’enquêtrice se retrouve avec deux femmes identiques et deux meurtriers potentiels. À qui appartient l’indice retrouvé sous le pont ? D’où vient l’homme qui squatte autour du lieu du crime ? L ’affaire réserve bien des surprises. Des Quatre-Pompes à Lanninguer en passant par Lisbonne, Léa Mattei renoue avec l’adrénaline des enquêtes, entre Patrick Mérieux, son nouvel amour, et Marc Guillerm, son ex-compagnon.

Suivez pas à pas le fil d'une énigme, avec ce 9e tome des investigations de Léa Mattei : deux femmes identiques et deux meurtriers potentiels. Qui est donc le cadavre du ruisseau ?

EXTRAIT

Devant l’air interrogatif de Léa Mattei, elle ajouta :

— Bertrand Morin de la Chatellière. Oui, je sais, ça surprend quand on voit les lieux. Mais c’est un brave homme, dépassé par la maladie de sa femme. Je ne sais pas trop s’il fait attention aux allées et venues. Le ruisseau se trouve au fond de son ter rain et le pont est un peu plus loin. Au moins cent mètres, n’est-ce pas ? Pourquoi me demandezvous cela ?

Léa soupira.

— Parce que la grille qui ferme la buse était déplacée lorsque le corps a été retrouvé. Je me demandais si des jeunes en mal d’amusement auraient pu faire ça.

Debbie hocha la tête.

— Je n’habite pas ici et je ne suis pas vraiment au courant des habitudes du quartier. Vous croyez qu’elle a été enlevée intentionnellement ? Ce serait de la préméditation alors… Mais il aurait fallu que le tueur sache que la victime allait venir là.

Léa sourit.

— Bonne réflexion ! Si ce ne sont pas des jeunes qui ont vandalisé la grille, alors le tueur aurait soit poursuivi sa victime, soit il lui aurait donné ren dez-vous là ! On se reverra, Debbie ? Chaque détail, même minime ou qui semble insignifiant, compte dans une enquête.

A PROPOS DE L'AUTEURE

Née à Cherbourg,

Martine Le Pensec vit et travaille à Toulon. D’origine bretonne et normande, elle puise son inspiration dans l’Ouest et le domaine médical dans lequel ellea travaillé plusieurs années. Elle signe, avec

Chat noir à Brest, son seizième roman policier.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 265

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

« La mélancolie, c’est un chat perdu qu’on croit retrouvé. »

Léo FERRÉ

« Le temps passé avec les chats n’est jamais perdu. »

Sigmund FREUD

Merci à Annie et Robert Ortiz, qui ont redonné un foyer à Lulu.

À Lulu et Ophélie, ces chats de hasard, sans qui ce livre n’existerait pas.

I

Le stress compressait ses poumons, qui ne laissaient passer qu’un mince filet d’air. Sa respiration laborieuse résonnait dans l’obscurité malgré ses efforts pour la contenir. Les mâchoires serrées, les jambes raides, elle se hâtait maladroitement de s’éloigner. Elle percevait un souffle derrière elle. À cet instant précis, elle avait compris qu’elle était reconnue. Son erreur l’avait percutée de plein fouet.

Il était trop tard pour repasser devant la maison. Elle s’était jetée au fond du terrain en espérant y trouver le salut. Le souffle court, elle avait passé le grillage. L’obscurité totale la désorientait. Son pied glissa sur la terre humide et elle sentit de l’eau s’infiltrer dans sa chaussure. Un ruisseau coulait là. Un vague souvenir remonta à son esprit. Elle visualisa un cours d’eau qui s’enfonçait sous la route. Elle tenta sa chance. Suivre l’eau vive pour s’éloigner le plus vite possible du danger qui était à ses trousses. Peut-être pourrait-elle remonter de l’autre côté de la rue ? Elle glissa encore sur les herbes mouillées et son genou droit vint heurter durement le fond. Une pierre aiguë déchira la peau et l’onde de douleur se propagea dans sa rotule. Elle réprima son cri de douleur transformé en un gémissement étouffé. Son sang battait sourdement dans ses oreilles. Soudain, l’éclat d’une lampe troua la nuit. La lumière s’approchait vers elle et elle se releva avec un cri de panique. Un pied devant l’autre et l’air qui manquait. La profondeur du ruisseau augmentait. D’abord à la cheville, l’eau arrivait à ses genoux, augmentant son stress. Son estomac se contractait douloureusement. Elle distingua une berge cimentée qui s’enfonçait sous la route, dans le noir le plus profond.

Elle hésita un instant.

Un instant de trop.

Le halo de lumière l’avait rattrapée et coincée.

Derrière la lumière, une silhouette.

Ça ne pouvait être une coïncidence.

Elle n’avait plus le temps d’escalader le talus pour remonter sur la route. On avançait vers elle, l’obligeant à reculer dans l’obscurité totale. Un sanglot lui échappa. En reculant encore, elle buta sur un obstacle. Sa chute en arrière la fit tomber assise dans l’eau qui lui arrivait à la taille.

Tétanisée, elle vit la silhouette se rapprocher encore plus près. Elle tâtonna derrière elle et sentit son bras s’enfoncer sans toucher le fond. Tous les petits cheveux de sa nuque se hérissèrent de terreur. Il parvint à elle, presque à la toucher. Sa lampe se déplaça et fixa un point derrière elle. Elle était coincée. Elle songea à se relever et foncer droit devant, mais l’ombre bouchait toute la sortie. L’arrivant continuait d’avancer et elle recula prudemment de quelques centimètres.

Le bouillonnement derrière elle n’augurait rien de bon.

En essayant de prendre appui sur son poignet, celui-ci ripa sur le fond et s’enfonça, la déséquilibrant. Son poursuivant en profita pour fondre sur elle comme un vautour sur sa proie. Elle se sentit projetée en arrière et coula.

Battant des bras, elle remonta et prit une grande goulée d’air en hurlant. Ses cris se répercutèrent sur les parois. Le faisceau de la lampe dansait. Elle lança la main, pour s’accrocher à n’importe quoi qui la sortirait de ce piège infernal, et elle sentit une douleur terrible irradier dans ses doigts tandis qu’un pied les écrasait. Elle leva la tête et la lampe de son agresseur éclaira brièvement son visage. Ce n’était pas lui. L’incompréhension la foudroya. Pourquoi ?

Elle comprit alors qu’elle coulait de nouveau.

Ses yeux grands ouverts percevaient toujours le pinceau lumineux à travers l’eau.

Nuit.

Jour.

Ses forces la lâchaient.

Elle essaya encore une fois de se sortir du piège liquide où elle se débattait. Sans appui, c’était impossible et elle sentait le tourbillon de l’eau la secouer sans fin.

Dans un dernier sursaut, elle jeta ses épaules et sa tête sur la berge mais la lumière l’emprisonna ; elle vit des chaussures se rapprocher.

Un coup violent dans la tête la renvoya dans le courant. Elle s’enfonça et sentit l’eau remplir ses poumons.

Le noir.

La lumière s’affaiblissait.

Éclats de lumière.

Obscurité.

Éclats de lumière.

…

Obscurité.

II

Tout a commencé par la perte du chat. Comme un frémissement, une sorte de tsunami intérieur venu de très loin. Ce n’était même pas son chat. Celui d’un voisin, parti trois ans plus tôt, qui l’avait confié, faute de pouvoir l’emmener.

C’est vrai que c’était une nature, ce Lulu. Gris et blanc, dans les six ans. Le gris fumé des chartreux. Une bonne tête ronde. Pas une once de méchanceté. Il ne se laissait caresser que du bout des doigts et évitait soigneusement de se faire enfermer. Un chat d’extérieur, pas opéré. Un coucou suisse qui se présentait plusieurs fois par jour pour réclamer à manger et donnait de la voix pour se faire reconnaître. Elle le nourrissait, le soignait lorsqu’il revenait déchiré par ses batailles de territoire. Heureusement pour lui, ses expériences professionnelles lui avaient apporté un vernis médical qui lui permettait de s’y reconnaître dans la jungle des molécules pharmaceutiques. Et puis le vétérinaire lui apportait son appui à distance. À longueur d’année, elle cherchait comment améliorer son abri contre les intempéries et le froid. Un travail à temps plein.

Surtout, l’attente confiante du chat, en elle, avait quelque chose d’immuable, de rassurant. Ils étaient là l’un pour l’autre.

Il n’était pas castré et c’est de là que venaient tous les maux. En tous les cas le croyait-elle. Il miaulait à fendre l’âme des semaines durant à courtiser les femelles du quartier, revenait blessé, marquait chaque pot de fleurs du jardin…

Elle vivait dans l’attente de l’attraper et de mettre fin à ces dommages. Pour son bien, se disait-elle. Un jour, quelqu’un lui fera du mal à force de déranger le voisinage. Toute cette belle organisation s’était détraquée un mardi de soleil, en juillet. Le 5. Vers 15 heures, l’heure fatidique. Il s’était présenté sur la terrasse, mais en silence. Pas de miaulements annonciateurs de faim. Elle s’était penchée, l’avait caressé du bout des doigts. Il s’était laissé faire. Machinalement, elle s’était rapprochée et l’avait pris dans les bras. Sidérés tous les deux certainement. Lulu n’avait pas bougé. Pas tenté la moindre esquive. Rien n’était prémédité. Lentement, le chat toujours pendant à son bras gauche, elle s’était rendue au fond du garage pour récupérer la caisse de transport de sa chatte, l’officielle, Ophélie.

Le panier posé sur la banque de la cuisine, elle l’avait poussé doucement à l’intérieur. Il s’était laissé faire comme un chat domestiqué. Elle était abasourdie par tant de facilité.

Il faut dire que Lulu avait des antécédents. Ses anciens maîtres avaient essayé deux fois de l’emmener chez le vétérinaire. En vain. La deuxième fois s’était soldée par la perte du chat dans le parking à trois kilomètres de chez eux. Presque à la porte du cabinet des vétérinaires.

Désespoir des anciens maîtres et quatre jours d’attente angoissée pour le voir revenir un matin, tôt, sur l’appui de sa fenêtre de cuisine. Ils se connaissaient déjà, Lulu et elle. Ses patrons préparaient depuis plusieurs semaines leur déménagement. Pas bête, le chat avait assuré ses arrières et quémandé déjà chez elle de quoi manger. La messe était dite et les anciens voisins, prévenus de son retour, l’avaient confié à ses bons soins, conscients qu’il serait impossible à transplanter.

Et voilà que l’histoire recommençait.

Forte de sa victoire, elle avait posé la caisse à l’avant, la grille tournée vers elle tandis qu’elle conduisait.

Incroyable comme il était calme. Pas un souffle, pas un mouvement. Toute sa vie, elle reverrait sa bonne tête ronde, la petite goutte de sang sur son museau, vestige d’une griffure récente. Elle s’était garée rue des Quatre-Pompes, puis avait ouvert la portière pour descendre de la voiture. Elle avait tiré vers elle la caisse, mais pour refermer la portière il avait fallu poser le panier sur le sol.

Fatale erreur. Apercevant l’extérieur, Lulu avait jeté tout son poids sur la grille, qui avait sauté. Impuissante, elle avait vu le chat gris et blanc courir sur l’asphalte et s’enfuir dans un jardin voisin.

Son cœur s’était arrêté. Glacé. Un des vétérinaires, prévenu du désastre, était venu chercher avec elle aux alentours. Sans résultat. Elle avait dû quitter les lieux après de vaines recherches.

Elle comptait malgré tout sur son retour. Après tout, il avait bien retrouvé son chemin la dernière fois. Il n’y avait que trois kilomètres à parcourir.

Huit jours s’étaient écoulés sans le revoir. La belle horloge intérieure s’était détraquée. Le tic-tac des secondes n’était plus accordé. Il lui semblait que ça battait à contretemps.

Les choses avaient commencé à changer.

III

Par un curieux enchaînement, les ennuis s’étaient multipliés.

D’abord ce fut une fuite d’eau. L’alimentation générale de sa maison, rue du Cuirassé-Bouvet, dans la banlieue brestoise de Saint-Pierre, avait lâché soudainement. Insidieusement plutôt. Christophe, son compagnon, s’en était rendu compte un soir en téléphonant dans le jardin. Une flaque sombre dans la pénombre et puis un petit bruit insistant dans le silence du crépuscule. Alerté, il avait ouvert la trappe contenant le compteur d’eau. Celui-ci jouait les ventilateurs en tournant sans relâche.

Christophe avait stoppé l’eau et, pour Deborah – que l’on appelait toujours Debbie – huit jours de galère avaient commencé. Il fallait remplir des récipients pour la journée et n’ouvrir que quelques minutes par jour pour prendre leur douche. Parce que, trouver un plombier en plein été, ce n’était pas gagné !

Tout ça avec le souci du chat qui ne revenait pas. Où était donc Lulu ?

Avait-il trouvé une âme compatissante pour le nourrir ? Ça lui serrait le cœur de songer à tout ce qu’il avait perdu par sa malheureuse initiative…

Toutes ces pensées obsédantes l’accompagnaient chaque jour, quand elles ne lui faisaient pas ouvrir brutalement les yeux au milieu de la nuit. L’estomac serré.

Pour couronner le tout, Christophe apprit qu’il devait partir prochainement en Australie. Cela faisait partie de son boulot, mais là ça tombait vraiment mal pour Debbie, démoralisée. Technicien à la DCNS, il travaillait habituellement sur les sous-marins. Il lui avait fait lire un article Internet sur le sujet.

« La signature de cet accord représente une étape majeure pour la DCNS, qui s’est engagée à réaliser à Adélaïde douze sous-marins qui contribueront à la souveraineté de l’Australie, a déclaré le président-directeur général de la DCNS.

Ces nouvelles installations, qui accueilleront cinquante personnes, marquent le début de notre partenariat avec l’Australie.

Le site, opérationnel prochainement, hébergera les activités australiennes de la DCNS. Cela comprendra notamment le développement de la supply chain locale, le transfert de technologie de la France vers l’Australie, et la préparation de l’environnement industriel nécessaire à la construction des sous-marins à Adélaïde. »

Sa lecture avait fait grincer les dents de Debbie, peu encline à apprécier la valorisation de la France à ce moment précis de sa vie. Christophe allait devoir partir quatre mois dans un premier temps, qui seraient suivis d’autres périodes.

« Quelle année fantastique », avait-elle songé. Tout ça ne pouvait pas tomber mieux… Elle allait devoir passer le reste des vacances scolaires toute seule, à se morfondre après la disparition de son chat.

Debbie Miller – bretonne pur jus malgré les apparences de son nom, qui signifiait meunier en gaélique – appréhendait cette étendue de jours sans repères et sans Christophe Legal, son compagnon depuis quatre ans. À 38 ans, la jeune femme était bibliothécaire au lycée Kerichen de Brest. Après un parcours éclectique dans le médical, elle avait fini son cursus et obtenu son diplôme de bibliothécaire il y avait cinq ans. Depuis, elle gérait les ressources du CDI – le centre de documentation et d’information – et les 13 500 ouvrages ainsi que les 65 abonnements du site. Un travail minutieux et assez solitaire qui lui convenait.

Avant, elle avait pas mal bougé. Différents boulots, différentes régions. Elle avait même travaillé autrefois au Canada, à Montréal, dans un laboratoire pharmaceutique. Il lui avait fallu du temps pour se poser. Ce n’était qu’à 33 ans, munie de son diplôme tout neuf, qu’elle avait fini par revenir en Bretagne, où elle avait rencontré Christophe. Un banal carambolage de voiture rue de Siam leur avait permis d’échanger leurs coordonnées. L’année suivante, ils s’étaient installés dans cette maison aux hortensias bleus entre le Valy Hir et la rue Anatole-France. Christophe était sérieux et réservé comme elle. Ces deux célibataires endurcis s’étaient trouvés et la vie coulait tranquillement sous le ciel de Bretagne avec les chats. Parfois Debbie se demandait quel effet cela ferait d’avoir un bébé avec lui. Elle était brune aux yeux noisette et lui, brun aux yeux bleu marine. De qui l’enfant prendrait-il les yeux si cela arrivait ? Cette pensée ne durait jamais très longtemps même si elle savait au fond d’elle-même que l’horloge biologique tournait.

Christophe partit rapidement pour Adélaïde où le devoir l’attendait. Debbie détesta l’Australie.

Et toujours pas de nouvelles du chat.

L’été s’annonçait morose.

IV

Un bruit de clé dans la serrure la fit sursauter et elle ravala ses larmes pour se composer un visage inexpressif. Ses épaules tendues étaient douloureuses à l’extrême et un mal de tête battait sourdement contre ses tempes. Elle décolla son visage de la vitre qui lui renvoyait la rue déserte. Jetant un œil découragé sur la pièce, elle poussa rapidement le tas de boîtes de médicaments dans un coin après avoir glissé une plaquette dans sa poche. Il était temps. Une cavalcade précéda l’ouverture de la porte de la cuisine et un garçonnet hilare se jeta contre ses cuisses.

— Maman, maman ! Regarde ce que papa m’a acheté !

Le mot lui vrilla l’estomac tandis que son fils lui tendait une figurine de dessin animé. Papa. C’était nouveau.

Elle leva les yeux vers l’homme qui accompagnait le garçonnet. Un fond de nausée l’envahit en le voyant s’approcher d’elle pour déposer un baiser sur ses cheveux. Elle esquiva autant qu’elle le put, sans se montrer ostensiblement désagréable, pour échapper à ses lèvres molles. Elle vit qu’il n’était pas dupe et décela la crispation familière de sa bouche. Il la scruta. Jeta un regard autour de lui. Remarqua le tas de médicaments. Interrogea.

— Qu’est-ce que c’est que ce désordre ?

Elle sentit le tremblement familier qui accompagnait l’appréhension qu’il déclenchait en elle.

— Rien, rien. J’avais mal à la tête et je cherchais du paracétamol.

Il ouvrit un tiroir et lui tendit la boîte sans un mot.

Elle bégaya.

— Je… je… je ne sais pas où j’ai la tête.

— Tu as trouvé ça où ?

Sa voix était froide, dénuée d’expression, et elle sentit un coulis froid dans son épine dorsale.

— Dans… dans l’armoire de la chambre d’amis.

Il examina les boîtes d’un œil soupçonneux. Des produits pour l’estomac, un antiacide, une pommade contre les ecchymoses, une boîte entamée d’antibiotiques, un anti-inflammatoire, de l’aspirine…

— C’est à toi ?

Elle soupira.

— Nooon… c’était à Kevin.

Il posa la boîte d’aspirine dans le tiroir après en avoir vérifié la date de péremption et jeta le reste dans un sac en plastique.

— On n’en a plus besoin, décida-t-il arbitrairement. Et tu sais qu’avec ton traitement tu ne dois pas prendre n’importe quoi. Ça romprait l’équilibre !

Elle hocha la tête. Elle ne savait pas si c’était sa maladie qui la rendait ainsi sensible à tout, mais elle se surprenait à ne plus le supporter ces temps-ci. Et puis il y avait le deuil de Kevin. Ça ne passait pas si facilement malgré sa présence. Ou à cause d’elle ? Il était très bien, trop bien. Parfois elle aurait voulu être seule et pleurer tranquillement son compagnon décédé. Le père de son fils. Elle s’était trop précipitée à accepter une relation avec lui. Il lui avait paru rassurant.

— Et le gel pour les bleus, tenta-t-elle d’argumenter ?

Il la scruta, sortit la pommade du sac et la posa sur la table.

Elle se raidit en espérant qu’il ne viendrait pas se coller contre elle pour détecter la plaquette de comprimés. Elle avait envie de reprendre le contrôle de sa vie, choisir elle-même, ne pas tout se laisser dicter, y compris ses traitements. Tandis qu’il se rendait à la poubelle, elle en profita pour glisser les médicaments entre son soutien-gorge et sa peau. Le petit garçon n’avait pas remarqué son manège et jouait avec sa figurine. Elle rangea le tube de gel à côté des autres boîtes et se composa une figure acceptable.

V

Voilà, c’était fait. Le vol de Christophe en direction de Paris-Orly venait de décoller. Debbie ressentait un vide profond. Dans quelques heures, avec d’autres collègues de travail, il s’envolerait de Roissy-Charles-de-Gaulle pour Adélaïde. On était le 15 juillet et en dix jours le monde de Debbie s’était assombri. Le 5, perte du chat ; le 6, coupure d’eau qui avait au moins eu le mérite de l’occuper et de l’empêcher de trop penser à Lulu ; le 7, annonce du départ de Christophe pour l’Australie. Et voilà que c’était concrétisé.

L’eau était revenue la veille. Son plombier, surchargé de travail, ayant fini le matin du 14 juillet. Il avait dû creuser une petite tranchée pour raccorder la nouvelle alimentation en eau au compteur. Celle-ci courait désormais sous la haie de fusains dorés. Cette astuce du plombier leur avait évité la coûteuse réparation qui aurait consisté à ouvrir l’allée bétonnée du garage pour refaire l’alimentation en sous-sol. Le prix lui en avait donné des sueurs froides. Ils avaient acheté cette petite maison pleine de charme quatre ans plus tôt. Enserrée entre des murs, un peu surélevée par rapport à la route. Une allée qui conduisait au garage, quelques marches pour accéder à la terrasse et à la porte d’entrée. Séjour, salon, cuisine, cellier et toilettes en bas. Deux chambres, salle d’eau, W.-C. en haut. Il y avait encore des travaux à faire mais elle était confortable et douillette avec ses fenêtres mansardées et son toit d’ardoises foncées. Christophe y bricolait aussi souvent que leurs finances le lui permettaient. Il avait dû enlever les lambris qui encombraient les murs et les plafonds, et refaire les enduits pour peindre en blanc et donner une impression d’espace. Ce départ était une guigne, car il allait éloigner Christophe à la belle saison, celle où il aurait pu bricoler plus facilement. En contrepartie, Debbie se dit que leurs finances iraient mieux avec les primes de cette mission.

Elle reprit sa voiture, toujours habitée par cette sensation de vacuité. Malgré elle, son véhicule poursuivit jusqu’à la route des Quatre-Pompes. Elle se gara sur le parking du vétérinaire et poussa la porte. L’assistante la reconnut et Debbie lut dans son regard une sympathie teintée de gêne. Non, elle n’avait pas de nouvelles du chat. Personne du quartier n’avait vu Lulu. Elle lui donna quelques conseils pour sa recherche, et Debbie repartit le cœur lourd.

Sitôt rentrée, elle s’attela à la tâche. Debbie ouvrit son ordinateur portable et sélectionna le fichier qui contenait les photos de Lulu. Elle se blinda en faisant défiler les clichés qui montraient le chat au fil du temps. Détendu au soleil, attendant sa pitance sur la terrasse, douillettement endormi dans son panier en mousse posé dans sa cabane d’extérieur… Elle en choisit une qui montrait bien le chat. Debout, de profil mais la tête tournée vers l’objectif. Elle la copia dans un document Word et tapa en gras un texte. « AVIS DE RECHERCHE. » Elle donnait le lieu et les circonstances de la perte, et ses coordonnées pour être contactée.

Tout ceci lui prit une heure pour confectionner et imprimer une dizaine d’affiches qu’elle retourna immédiatement accrocher dans le secteur où Lulu s’était échappé. Elle utilisa lampadaires et arbres de la rue en remontant, tout en priant pour que son appel soit entendu.

Elle resta encore un moment, furetant et appelant le chat en agitant une boîte de croquettes. Mais hélas, nulle trace du fugitif.

À regret, elle prit le chemin du retour.

VI

Léa Mattei jeta un coup d’œil machinal au miroir en pied de sa salle d’eau. Sa coiffeuse avait éclairé ses courtes mèches châtains de nuances dorées sur les pointes. La jeune femme ne paraissait pas ses 40 ans, fêtés récemment, et sa grossesse gémellaire n’avait pas laissé de traces sur sa silhouette juvénile. Ses bouts de chou de trois ans, Sam et Matt, avaient pris leurs marques désormais, se partageant entre leur père et leur mère. Après quelques mois de tâtonnements, Marc Guillerm et Léa avaient réussi à instaurer un système de garde qui convenait à tous.

Son ex-compagnon, et ex-supérieur hiérarchique à la BR de Brest, avait mal vécu leur séparation au début. Léa, elle-même, avait été surprise de cette décision qui s’était imposée à elle l’année d’avant. Comme une évidence. Elle avait vécu une épreuve terrifiante l’année précédant sa séparation et un choc physique qui s’était soldé par un coma. Tout ceci avait contribué à une introspection sans concession. L’absence à son poste de technicienne en identification criminelle de la gendarmerie, lors de ce long arrêt de travail, lui avait permis de se poser et de constater que son union avec Marc était arrivée à son terme. Un constat douloureux, mais elle n’était pas femme à vivre de faux-semblants.

L’histoire qu’elle avait engagée simultanément avec Patrick Mérieux, de la BR de Plouescat, n’était pas la raison de sa décision. Même sans cela elle aurait sauté le pas. Patrick, elle l’avait connu plusieurs années auparavant, dans le cadre de son métier, et ils avaient partagé deux enquêtes. Une complicité s’était nouée entre eux. Léa savait qu’elle pouvait compter sur lui. Leur amitié s’était transformée brusquement en attirance. Patrick l’avait éprouvée avant elle, mais s’était tu pour préserver la relation de Léa avec le père de ses enfants. Elle en avait pris conscience en même temps qu’elle actait la fin de son union. Depuis, ils avaient continué en maintenant une certaine discrétion pour ne pas blesser Marc. Maintenant que tout était réglé avec son ex, ils se sentaient plus libres de s’afficher ensemble.

Côté travail, elle avait dû affronter une autre décision, particulièrement difficile à prendre. Depuis son réveil du coma, Léa se sentait différente, moins apte à se plier à la rigueur de l’état militaire. Elle l’avait prouvé lors de sa dernière enquête*, en enfreignant la loi, aidée par Patrick. Heureusement, Marc, commandant de la BR de Brest, n’avait pas mis ses menaces à exécution et ne l’avait pas dénoncée, sinon elle aurait été passible de sanctions.

Elle s’était préparée à cette éventualité. Heureusement pour elle, le calme Marc avait su retrouver une maîtrise de lui, que l’annonce de la séparation avait failli lui faire perdre. Il avait songé à l’intérêt de ses enfants. Ils avaient besoin de leur mère. Mais Léa avait dû prendre une décision drastique et démissionner de la gendarmerie. Une année particulière pour elle où elle avait pu se retourner grâce à sa grande amie Yvette Morin. La retraitée septuagénaire, ancien substitut du procureur, lui avait offert une chambre dans son appartement. Léa s’était partagée entre Brest et Plouescat, où elle rejoignait régulièrement et discrètement Patrick.

Une année qu’elle avait mis à profit pour opérer sa reconversion professionnelle. Si Léa ne se sentait plus de travailler comme adjudant-chef, elle ne souhaitait pas quitter ce monde des enquêtes qui la passionnait. Le choix ne s’était pas fait attendre très longtemps. Elle avait décidé de devenir détective privé. Grâce à son passé militaire et son expérience dans ce domaine, elle avait pu passer directement en deuxième année. Celle du diplôme d’État “directeur d’enquêtes privées”. Elle avait obtenu la licence professionnelle pour s’installer, exercer et diriger un office de recherches privées.

Son diplôme en main et l’aval de la préfecture obtenu, elle pouvait désormais ouvrir son agence.

C’était tout frais et sa plaque toute neuve brillait à côté de la porte d’entrée de la petite maison qu’elle venait de louer : « Léa Mattei – Détective – Enquêtes et filatures. »

Son nouveau logement se trouvait au début de la rue Anatole-France, juste après la rue de la Porte. Une petite maison de ville à la façade blanche. Au rez-de-chaussée, une porte massive noire et à sa gauche deux fenêtres. À l’étage, un petit salon d’une quinzaine de mètres carrés, une cuisine de dix mètres carrés, deux chambres ainsi que toilettes et salle d’eau. Un appartement de soixante mètres carrés qui lui suffirait pour le moment. Il lui permettait d’héberger ses enfants lorsque c’était son tour de les accueillir. Un escalier menait au grenier, qui tenait sur toute la surface de la maison. Léa se disait qu’à l’avenir cela ferait une belle pièce de jeu pour les jumeaux. Quant au rez-de-chaussée, il serait consacré au travail. Dix-huit mètres carrés qui allaient devenir son bureau et une autre pièce plus petite, six mètres carrés, feraient une entrée et salle d’attente acceptable.

Elle venait de passer deux semaines à organiser tout cela. Peinture et aménagement. Patrick était venu lui donner un coup de main pour monter certains meubles aux notices casse-tête.

Elle était contente de son travail. Les jumeaux avaient une jolie chambre ; son appartement repeint en blanc était lumineux et son salon confortable. Il ne suffisait plus que des clients se manifestent pour compléter son bonheur. Les relations avec Marc étaient moins tendues maintenant qu’il avait accepté les choses. Mais lui qui était déjà si réservé auparavant était devenu encore plus silencieux et renfermé depuis.

Léa ressentait un pincement à l’estomac en songeant à ce nouveau plongeon dans la vie professionnelle qui l’attendait. Elle n’avait plus travaillé officiellement depuis plus de dix-huit mois si l’on faisait abstraction de son enquête officieuse de l’année précédente à Quimper. Une sacrée période qui l’avait émancipée.

La chenille s’était transformée en papillon en quittant son cocon.

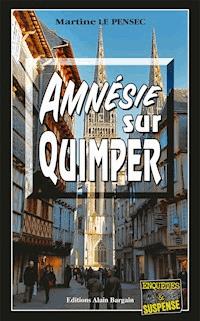

*Voir Amnésie sur Quimper, même auteur, même collection.

VII

Debbie traînait sa peine en se rendant chaque jour aux alentours du cabinet vétérinaire. En vain, ce damné chat ne réapparaissait pas.

Combiné à l’absence de Christophe, cela contribuait à la rendre neurasthénique et elle ne trouvait pas d’autre façon de s’évader qu’en allant et revenant chaque jour à pied au centre de Brest. Une dose de rue de Siam lui faisait voir du monde et lui changeait les idées. Elle humait la vie du centre-ville en observant les passants avant de reprendre le chemin de sa maison.

Même Ophélie, l’officielle, ne suffisait pas à distraire son esprit de Lulu. Qu’était-il devenu ?

En revenant chez elle un lundi après-midi, une carte de visite, protégée d’un film plastique et posée sous le bouton de la sonnette d’un logement, avait retenu son attention : « Mylène – Voyance. Retrouve vos disparus ».

Elle avait coupé à pied par la rue Alphonse-Daudet, un trajet inhabituel, où cette affichette l’avait interpellée. À un autre moment, elle n’y aurait même pas prêté attention, mais là l’invitation était au cœur de ses préoccupations.

Indécise, elle était restée quelques instants devant la porte de la maison ancienne. Suffisamment pour détecter un bref mouvement de rideau. Se sentant observée, Debbie avait mémorisé le numéro de téléphone inscrit sur le carton. Quelques mètres plus loin, hors de portée, elle l’avait noté sur le fond de sa main avant que les chiffres ne lui échappent.

Au cas où…

De retour chez elle, Debbie avait passé un énième coup de fil à la secrétaire du cabinet vétérinaire et perçu, une nouvelle fois, la pointe d’agacement dans sa voix. Elle savait que celle-ci l’aurait appelée s’il y avait eu quelque chose de nouveau, mais elle ne pouvait pas s’en empêcher. C’était névrotique.

Désœuvrée, elle avait lancé quelques friandises à sa chatte et s’était occupée d’arroser ses hortensias bleus. Puis elle avait jeté un coup d’œil dans le frigo. Elle n’avait pas envie de cuisiner.

Un sachet tout prêt en deux minutes, riz et champignons, ferait l’affaire. Elle songea qu’elle pourrait acheter un poulet rôti, le péché mignon de Lulu, et tenter de battre le secteur, accompagnée de l’alléchante odeur. Au risque de passer pour une folle. Mais il était trop tard. Un projet à remettre au lendemain.

Elle soupira, le cœur lourd.

Elle allait se laver les mains lorsque le numéro inscrit dans sa paume lui sauta aux yeux. Elle s’empressa de le recopier dans son agenda téléphonique posé sur le meuble de l’entrée. Christophe se moquait souvent d’elle et de sa manie de conserver des carnets papier.

— À l’ère du numérique, tu ferais mieux de tout noter dans un fichier Excel et jeter tous ces vieux carnets !

Elle avait aussi le fichier Excel, mais elle aimait la proximité du papier, tourner les pages du carnet, voir les changements dans sa vie à coups de contacts barrés. Tout ça, l’ordinateur ne pouvait pas le lui apporter. Elle hésita avant de choisir la lettre d’entrée, M pour Mylène ou V comme voyante ? Elle choisit la seconde. C’était plus parlant. Elle haussa les épaules. Pas sûr que ça lui serve un jour.

Elle fit passer le temps devant une émission de télé, mangea en trente minutes en compagnie de la chatte qui quémandait, prit une douche et regarda sa montre. Dix heures trente séparaient Adélaïde de Brest. À 21 heures, elle appela Christophe. Lui se levait dans l’aube australienne. L’entendre lui réchauffa le cœur et les anecdotes que son compagnon raconta servirent de distraction à sa soirée.

Elle finit par s’endormir.

VIII

Debbie avait hésité longuement avant d’attraper sa veste et de sortir. Engluée dans l’indécision, elle avait dû se faire violence pour retourner là où elle avait vu la carte de la voyante. Elle avait téléphoné juste avant. Intimidée. Elle pensait que la femme lui donnerait rendez-vous un prochain jour, mais non, c’était immédiat. Le temps de se rendre sur place.

Elle retrouva facilement l’endroit. Debbie n’eut pas la possibilité de réfléchir et de changer d’avis. Un bref mouvement de rideau l’avertit qu’elle était repérée, puis la porte s’ouvrit sur une femme d’âge moyen. Rousse. Très rousse.

Elle ne lui donnait pas moins de 48 ans, et ses vêtements bigarrés s’accordaient à sa chevelure flamboyante. Un festival de couleurs criardes l’habillait. Ses ongles longs et orange vif ne passaient pas inaperçus. D’une main, elle tenait un vapoteur et, de l’autre, elle lui fit signe d’entrer. Debbie nota qu’elle observa les alentours avant de refermer sa porte. Puis elle lui jeta un regard aigu en lui tendant la main. Mylène étira ses lèvres peintes au minium.

— Debbie, c’est ça ?

Elle hocha la tête. La femme lui avait demandé son prénom pour noter le rendez-vous.

— Joli prénom, laissa-t-elle tomber. Il vous va bien.

Debbie se sentait intimidée. Ce n’était pas sa tasse de thé ce genre de relation, mais la silhouette de Lulu passa dans son esprit et elle prit sur elle pour esquisser un sourire.

La femme la fit entrer dans un salon encombré. En passant dans le couloir, elle aperçut un homme attablé dans la cuisine devant un café. La voyante lui fit un signe et il leva la tête. La cinquantaine fatiguée, l’allure d’un ouvrier.

— Mon homme, dit-elle en le désignant. Christian, tu as fini ?

L’homme eut un signe de la main et se dépêcha de terminer sa tasse. Debbie le vit attraper un blouson sur le dos de sa chaise et disparaître dans le couloir.

Mylène prit un air satisfait.

— On sera plus tranquille comme cela.