18,99 €

Mehr erfahren.

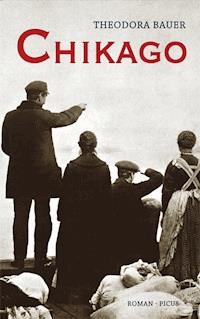

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Feri und Katica leben Anfang der zwanziger Jahre in einem Gebiet des Aufruhrs und des Umbruchs und vor allem der Armut: an der noch jungen ungarisch-österreichischen Grenze. Die große Hoffnung heißt "Amerika", vor allem für Feri, der die schwangere Katica mitnehmen will. Ein Unglück und das beherzte Eingreifen von Katicas Schwester Anica lassen die Auswanderpläne zur Flucht werden, nun sind sie zu dritt. Doch das Leben in Amerika ist nicht so gut zu den drei Auswanderern wie erhofft: Katica stirbt bei der Geburt ihres Kindes, Feri wird zum Säufer und Tagedieb. Nach seinem Tod übernimmt Anica die Verantwortung für den kleinen Josip …Theodora Bauer verleiht ihren Protagonisten Seele, ihrer Geschichte Realismus, ihrem Schicksal Tragik und Schönheit: Ein großer Roman über die Sehnsucht nach einem besseren Leben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 308

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sammlungen

Ähnliche

THEODORA BAUER

CHIKAGO

Copyright © 2017 Picus Verlag Ges.m.b.H., WienAlle Rechte vorbehaltenGrafische Gestaltung: Dorothea Löcker, WienUmschlagabbildung: © akg-images/Fototeca GilardiISBN 978-3-7117-2052-8eISBN 978-3-7117-5352-6

Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at

Theodora Bauer, geboren 1990 in Wien, lebt im Burgenland, studiert Publizistik und Philosophie in Wien. Publikationen in Anthologien sowie im Radio. Zuletzt erschien »Così fanno i filosofi«, ein Essay über zwei der bekanntesten Mozart-Opern. Im Picus Verlag erschien 2014 ihr erster Roman »Das Fell der Tante Meri«.

www.theodorabauer.at

THEODORA BAUER

CHIKAGO

ROMAN

PICUS VERLAG WIEN

INHALT

1921

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3.

Kapitel 4.

Kapitel 5.

Kapitel 6.

Kapitel 7.

Kapitel 8.

Kapitel 9.

Kapitel 10.

Kapitel 11.

Kapitel 12.

Kapitel 13.

Kapitel 14.

Kapitel 15.

Kapitel 16.

Kapitel 17.

Kapitel 18.

1922

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3.

Kapitel 4.

Kapitel 5.

Kapitel 6.

Kapitel 7.

Kapitel 8.

Kapitel 9.

Kapitel 10.

Kapitel 11.

Kapitel 12.

Kapitel 13.

1937

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3.

Kapitel 4.

Kapitel 5.

Kapitel 6.

Kapitel 7.

Kapitel 8.

Kapitel 9.

Kapitel 10.

Kapitel 11.

Kapitel 12.

Kapitel 13.

Kapitel 14.

Kapitel 15.

Kapitel 16.

Kapitel 17.

Kapitel 18.

1937

Kapitel 1.

Kapitel 2.

Kapitel 3.

Kapitel 4.

Kapitel 5.

Kapitel 6.

Kapitel 7.

Kapitel 8.

Kapitel 9.

Kapitel 10.

Kapitel 11.

Kapitel 12.

Kapitel 13.

Kapitel 14.

Kapitel 15.

Kapitel 16.

HERZLICHEN DANK

1921

1.

Die Katica ist in der Früh aufgestanden, ihre nackten Füße auf dem staubigen Holzboden. Ihr hat es auf den Magen gedrückt, so etwas Grausliches, zum Speiben ist ihr gewesen. Draußen noch finster, ganz langsam hat sich das Licht zusammengeballt und ist durch den Vorhangspalt hereingerieselt. Die Schwester, die neben ihr im Bett gelegen ist, hat sie angeschaut. »Ča je?«, hat die Schwester gefragt, aber die Katica hat nur den Kopf geschüttelt. Sie ist am Bettrand gesessen, hat gekeucht, hat das Blut gespürt, das schön langsam in die Beine geflossen ist. Schweißnass ist das Nachtgewand an ihrem Rücken geklebt. Eine Sauerei ist das gewesen, nichts als eine Sauerei. Sie ist aufgestanden, an der Kammer vom seligen Vater vorbei, die jetzt leer gewesen ist. Der große Schlüssel hat gequietscht in der Holztür. Es ist schon fast Oktober gewesen, sie hat die Feuchte zwischen ihren Zehen gespürt. Einige Schritte ist sie auf der Wiese gegangen, sie hat gerade noch den Zaun zum Hühnerstall zu fassen bekommen. Von drinnen hat sie leises Federrascheln gehört. Dann hat sie sich übergeben.

Die Katica hat sich hingesetzt. Sie ist sich schwer vorgekommen, viel zu schwer für ihren Körper, obwohl man noch gar nicht viel gesehen hat. Als hätte sie einen von den moosgrünen Steinen gefressen, die hinterm Haus gelegen sind. Sie hat sich an den Apfelbaum gelehnt, an ihren Lieblingsbaum, den der Vater mit ihr gepflanzt hat, wie er noch gelebt hat. Die Katica hat sich noch genau erinnern können, obwohl sie damals noch ganz klein gewesen ist. Der Vater hat die frische Erde um den Baum herum mit der Schaufel festgedrückt. Dann hat er sich aufgerichtet. Mit einer erdigen Hand ist er ihr über die Haare gefahren. »Kako ti se vidi?«, hat er gefragt. Die kleine Katica ist vor dem Baum gestanden, der nicht mehr als ein Beserl mit ein paar Blättern dran gewesen ist. Der Baum ist genauso hoch gewesen wie sie. »Malo je«, hat sie gesagt, und der Vater hat gelacht, weil ihre Stimme so unschlüssig geklungen hat. »Der wird schon noch größer«, hat er gesagt, und die Katica hat sich das damals nicht so recht vorstellen können. Aber jetzt hat sie gespürt, wie schnell die Dinge wachsen, und dass man das meistens gar nicht aufhalten kann.

»Kako ti gre?«, hat sie hinter sich gehört. Sie hat sich nicht einmal umdrehen müssen. »Geh wieder hinein«, hat die Katica gesagt, »es ist nichts. Sve je u redu.« Die Schwester hinter ihr hat geschwiegen. Das Licht ist schön langsam dichter geworden. Sie hat die Äpfel sehen können, die noch am Baum gehangen sind. Alles ist feucht gewesen um sie herum, auch das Nachthemd um ihre Beine, feucht und kühl. »Ist wirklich alles in Ordnung?«, hat die Schwester gesagt und ein paar faulige Früchte mit dem Fuß weggetreten. »Ich hab dir gesagt, du sollst wieder hineingehen, Anica«, hat die Katica gesagt. Der schwere Körper der Schwester ist neben ihr ins Gras geplumpst. Der Stamm ist nicht breit genug gewesen für zwei, und so hat sich die Schwester unbequem hinknotzen müssen neben ihr. Sie hat ihre hochgezogenen Knie mit den Armen umschlungen. Die Katica hat die kräftigen Hände von der Schwester betrachtet, die sich vor den Beinen gegenseitig gehalten haben. Sie hat den Kopf gehoben und hinauf in die Blätter vom Apfelbaum geschaut, und dahinter weit weg in den Himmel. Die Stille ist lange geworden, bevor die Schwester wieder gesprochen hat. »Wie gehts denn dem Kind?«, hat die Anica gesagt, und jetzt, zum ersten Mal, hat die Katica ihr in die Augen geschaut. »Woher weißt du denn das?«, hat sie gesagt. Das Gesicht der Schwester ist gleichmäßig gewesen, aber nicht schön, auf der Stirn haben sich die ersten dünnen Fältchen abgezeichnet. Ihr Gesicht ist im Halbdunkel gelegen, aber ihre Augen hat man gut gesehen, und im blassen Mondlicht die breite Stirn. »Ich bin ja auf Wien gegangen«, hat die Schwester gesagt, »vorm Krieg, da hat die Herrschaft auch ein-, zweimal ein Kind erwartet, wie ich dort gewesen bin. Aber wenn man am Anfang viel speibt, dann gehts einem nachher besser. Das haben sie zumindest dort gesagt.« Die Katica hat den Blick abgewendet, sie ist sich dumm vorgekommen und sehr jung. Und gleichzeitig hat sie auf einmal eine derartige Wut auf den Ribović Franjo bekommen, dass sie ihn auf der Stelle erwürgt hätte, wenn er vor ihr gestanden wäre. »Was magst jetzt machen?«, hat die Schwester gesagt und die Katica betrachtet. Sorge ist in ihren kleinen dunklen Augen gelegen. »Kriegen«, hat die Katica gesagt und mit den Schultern gezuckt.

2.

Die Eltern haben sich nicht gewundert, wie er ihnen gesagt hat, dass er ins Amerika hinübergeht. Sie haben gesagt, leicht wirst dus nicht haben, und das ist es gewesen. Der Feri hat nicht gewusst, was das heißen hat sollen. Hat man es hier denn leicht gehabt? Vielleicht haben die Eltern ja noch ein anderes Land gekannt, eines, das sie Heimat genannt haben, wie sie drüben gewesen sind, das immer schöner geworden ist in ihrer Erinnerung, in dem die Kirschen geblüht haben und die Marillen, in dem die Trauben fett in den Weingärten gehangen sind und nur darauf gewartet haben, dass man sie isst. Der Feri jedenfalls hat dieses Land nie gesehen. Die Eltern haben ja nur so daherreden können, weil sie so lange nicht hier gewesen sind, weil sie nicht mitbekommen haben, wie trocken das Land geworden ist und wie schal es geschmeckt hat in seinem Abgang. Das ist das Ende der Welt gewesen, einmal nach der einen Richtung hin, einmal nach der anderen. Die Alten sind schon abgestumpft gewesen gegenüber diesem Gefühl. Aber die Jungen haben es gemerkt.

Wenn er mit der wenigen Arbeit fertig gewesen ist, die es für ihn gegeben hat, dann ist der Feri auf dem Dorfplatz herumgegangen, wie die anderen jungen Burschen hier. Er hat den Gatsch unter seinen Sohlen gespürt oder den Staub oder den Schnee. Je nach Jahreszeit ist ihm kalt gewesen oder warm. Lange ist nichts passiert. Er hat die Blicke von den alten Frauen in seinem Nacken gefühlt, die auf den Bänken vor ihren Häusern gesessen sind, als wären sie dort festgewachsen.

Was hat es hier auch zu holen gegeben? Den Hof hat der Feri nicht übernehmen können. Dazu, dass er seine Brüder auskauft, hat ihm das Geld gefehlt. Ein Handwerk hat er nie gelernt, weil es niemanden gegeben hat, der es ihm beibringen hätte können. Er hat bei den Eltern gelebt, die ihn geduldet haben, die geschwiegen haben, nicht weil sie bösartig gewesen wären, sondern weil sie das lange Schweigen gewohnt gewesen sind. Die Zeit ist dem Feri zuwider gewesen, richtig übel ist ihm geworden, wie er in die langen Sommerabende, in die Herbstnachmittage und Winternächte geblickt hat. Es hat hier nichts zu tun gegeben, nicht für ihn und nicht für irgendjemanden sonst. Überall ist es besser gewesen als hier.

Der Feri hat seine Tante einmal gefragt, ob es eine Zeit gegeben hat, in der niemand ausgewandert ist. Die Tante hat gerade die Wäsche durchgedrückt, mit beiden Händen ist sie im Bottich gesteckt. Der Feri hat das Wasser gehört, wie es an die Ränder geschlagen ist. Er ist noch so klein gewesen damals, dass er nicht einmal in den Bottich hineingesehen hat. Die Tante hat innegehalten und sich zum Feri hingedreht. »Sicher hats die gegeben«, hat sie gesagt. Sie hat kurz nachgedacht. »Irgendwann wird es so eine Zeit schon gegeben haben.« Der Feri hat sich am Rand vom Bottich angehalten und versucht, einen Blick hinein zu erhaschen. »Vorsicht«, hat die Tante gesagt und das große Gefäß niedergehalten, das unter dem Gewicht vom Feri fast umgekippt wäre. Mit einer Handbewegung hat sie den Feri weggewunken, der nur widerwillig vom Bottich abgelassen hat.

»Wieso ist die Mama ausgewandert?«, hat er gefragt, nach einer kleinen Pause. Die Tante hat sich mit dem seifigen Handrücken über die Stirn gewischt. »Weil der Vater ausgewandert ist«, hat sie gesagt und wieder begonnen, die Wäsche zu kneten. »Und wieso ist der Vater ausgewandert?«, hat der Feri gefragt. »Weil er müssen hat«, hat sie erwidert. Die feuchten Kleidungsstücke haben geschmatzt, wie sie sie bearbeitet hat. Die Tante hat ernst ausgesehen dabei und konzentriert. »Und wieso hat der Vater auswandern müssen?«, hat der Feri gefragt. Die Tante hat einen schweren Seufzer getan, der dem Feri gesagt hat, dass nichts mehr zu erfahren gewesen ist von ihr. »Geh Bub, frag mich nicht solche Sachen«, hat die Tante gesagt, »deine Eltern werden schon wiederkommen. Geh lieber hinaus und tu die Eier abnehmen, das macht sich auch nicht von selbst.« Die Tante hat den Feri an den Schultern gefasst und mit einer sanften Bestimmtheit bei der Tür hinausgeschoben. Sein Hemd ist nass gewesen, dort, wo sie ihn angegriffen hat. Er hat sich umgedreht und in der Sonne zur Tante hingeblinzelt, die in der Tür gestanden ist. Sie hat ihn angesehen. Ihre Stirn ist in vielen kleinen Falten gelegen. Die Tante hat wieder diese Handbewegung gemacht, mit einer gewissen Ungeduld, in Richtung Hühnerstall. Dann hat sie sich umgedreht und ist im Haus drinnen verschwunden.

Der Feri hat sich gefragt, wieso die Tante eigentlich noch hier gewesen ist, wo doch sonst alle ausgewandert sind; was sie hier gesucht hat, was sie gehalten hat. Erst lange danach ist dem Feri klar geworden, dass es wohl etwas mit ihm zu tun gehabt haben könnte und mit seinem Bruder. Mit den wenigen schmächtigen Hühnern und den drei Ziegen, die ihre Aufsicht gebraucht haben. Mit der Großmutter, die schweigend in der Stube gesessen ist und langsam immer weniger geworden ist neben ihnen. Und wie er das alles endlich verstanden hat, da hat er sich ziemlich geschämt.

3.

Die Anica ist gern hier gesessen. Von hier aus hat man schön über die Ebene gesehen, bis nach Pressburg hin und bis zu den Hügeln hinter der Stadt. Die Felder dazwischen sind warm und golden vor ihr gelegen. Die Anica hat die Augen zugemacht. Sie hat gespürt, wie sich das Bild von den hellen, leuchtenden Feldern hinter ihren Augenlidern abgezeichnet hat. Vierburgenland haben sie es nennen wollen. Ein seltsamer Name, aber ein schöner.

Die Anica hat noch gewusst, wie es in Wien gewesen ist, wie der Kaiser noch gelebt hat. Es ist eine gute Zeit gewesen und in ihrer Erinnerung meistens sonnig. Am Wochenende ist sie oft mit den Kindern spazieren gegangen. Sie hat die zwei kleinen Buben in ihre Sonntagsanzüge gesteckt und ist mit ihnen in die Innenstadt gefahren. Gemeinsam sind sie den Ring entlanggegangen. Der größere ist besonders lebhaft gewesen und hat an ihrer Hand gezogen wie ein kleiner Gaul. Einmal, wie sie so gegangen sind, hat sie den Kaiser gesehen. Er muss es gewesen sein; sie hätte schwören können, dass er es gewesen ist. Der Kaiser ist in einem herausgeputzten Gespann an ihnen vorbeigefahren, sein dichter, weißer Bart hat im Sonnenlicht geglänzt. Er hat freundlich gegrüßt und sich sogar ein wenig aus der Kutsche hinausgebeugt, um ihr und den Kindern nachzusehen. Die Anica ist stehen geblieben, so plötzlich, dass sogar die Buben an ihren Händen leise geworden sind. Keiner von beiden hat gewusst, wieso die Frau Aufpasserin mit so großen Augen der Kutsche mit dem alten Mann darin nachgeschaut hat. Bis heute ist sich die Anica nicht sicher, ob sie es sich nur eingebildet hat oder ob sie ihn wirklich gesehen hat, den Kaiser. Aber eigentlich ist es egal gewesen. Die Erinnerung daran hat ihr gefallen. Es ist eine schöne Erinnerung gewesen und eine, die ihr im Nachhinein sehr bedeutsam vorgekommen ist.

Die Anica hat die Augen aufgemacht. Sie hat die Käfer surren gehört in den Halmen. Das kleine Waldstück in ihrem Rücken ist still dagelegen, kein Windstoß, kein Hauch, kein Geräusch von keinem Menschen. Der Spätsommer ist schwer über dem Land gehangen. Sie hat sich nicht erinnern können, dass es Ende September schon einmal so warm gewesen ist.

Die Anica hat nichts anderes gekannt als die dunkelgrünen Hügel mit der Stadt im Hintergrund, als die lang gezogenen Felder davor, als den Ort mit seinen unebenen Straßen und die Zigeunersiedlung an seinem Rand. Das ist ihr Land gewesen, das und nichts anderes. Das Wien, das sie auch einmal gekannt hat, das hat es jetzt nicht mehr gegeben. Das ist nur mehr in ihrem Kopf gewesen, mit dem Kaiser und der schön geschmückten Kutsche, mit den Paraden und den Sonntagnachmittagen im Prater und ihrem winzigen Dienstbotenzimmer in der riesigen Wohnung im Parterre. Jetzt ist der Krieg vorbei gewesen und sie haben neue Länder gemacht, sie haben Grenzen hin und her gezogen und manchmal mitten durch Landschaften hindurch. Es hat geheißen, dort vorne, dort, bei Pressburg, dort hört das Land jetzt auf. Die Ana hat das nicht verstanden. Was hat das heißen sollen, aufhören? Der Hügel ist immer noch dort gestanden und ebenso die Stadt, obwohl Pressburg jetzt in der Tschechoslowakei gelegen ist. Wo hat sich diese seltsame neue Grenze befunden, ist sie vor Pressburg durch die Felder gegangen, ist sie seitlich verlaufen oder irgendwo dazwischen, unvermutet in Zacken am Dorfrand vorbei? Und sie selbst, sind sie jetzt noch bei Ungarn gewesen oder schon bei Österreich? Sind sie Deutschwestungarn gewesen oder Vierburgenländer? Wo das doch gar kein Widerspruch gewesen ist – wie es den Kaiser noch gegeben hat, sind sie doch immer schon bei Österreich gewesen und bei Ungarn auch! Die Ana hat sich gefragt, ob man das überhaupt können hat, ob man das dürfen hat, so einfach ein neues Land schaffen, durch einen Handschlag vielleicht, einen Schwur, eine Unterschrift? Und was dann passiert? Ob man ihn spürt, den genauen Moment, wo ein Land zu einem anderen wird? Ob man ihn spüren sollte? Vielleicht geht dann ja ein sanftes Ruckeln durch den Boden, oder die Luft verändert sich, oder die Menschen schauen anders drein? Vielleicht fühlt man sich selber anders? Oder vielleicht passiert auch gar nichts, vielleicht ändert sich gar nichts, vielleicht ist alles so wie immer, die Anica hat es nicht gewusst. Vielleicht ist die Grenze ja gerade mitten durch ihre Bank verlegt worden, genau in diesem Moment, und die Ana hat es nicht einmal bemerkt.

4.

Der Katica sind als Erstes seine dunklen Augen aufgefallen und seine schmale, feingliedrige Figur. Ihr hat gefallen, dass er immer so verlegen gewirkt hat, wenn sie in seine Richtung geschaut hat. Vorlaute Gestalten hat es hier genügend gegeben, Burschen, die sich einem schon bei der erstbesten Gelegenheit entgegengeschmissen haben, ob man sie darum gebeten hat oder nicht. Die hat sie zur Genüge gekannt. Aber der Franjo hat anders ausgesehen als die. Der Franjo hat nicht kräftig gewirkt oder stark, er hat nicht ausgeschaut, als ob er viel heben hätte können. Für einen Feldarbeiter oder einen Bauern ist er viel zu fragil gewesen. Aber vielleicht ist es genau das gewesen, was der Katica am besten gefallen hat: Der Franjo hat nämlich ausgeschaut, als ob er nicht hierhergehört. Als wenn seine Zukunft nicht hier im Dorf stattfinden würde, sondern in einer Stadt, wo sie keine Leute vom Land brauchen könnten mit Händen wie Kübeln und groben Gesichtern, sondern feine Gestalten, die zumindest so aussehen, als ob man sie in einen gut geschnittenen Anzug stecken könnte. Der Franjo hat nach Zukunft gerochen und nach einer bestimmten Art von Versprechen. Das hat die Katica gemerkt. Und es hat ihr gefallen.

Die Katica hat ihre alte Tracht angezogen. Die Schwester hat ihr Zöpfe gebunden und zwei große rote Maschen an den Enden festgemacht. Die Tracht ist zwar alt gewesen, aber sie ist ihr gut gestanden. Die anderen Mädchen haben ihr böse Blicke nachgeschickt, aber der Katica ist das egal gewesen. Sie hat gewusst, dass sie die Schönste im Dorf gewesen ist, und so hat sie sich auch betragen. Es hat so oder so nicht viel Gelegenheit zum Tanzen gegeben in letzter Zeit, und sie hat sich keine verderben lassen wollen, nicht von den eifersüchtigen Mädchen, und nicht von ihrem seltsamen Gerede. Die Katica ist fest entschlossen gewesen, dass sie den Kirtag genießt, und so hat sie an diesem Abend gelacht, bis ihr die Wangen wehgetan haben.

Der Franjo ist bei seinen Freunden gestanden. Er ist still gewesen wie immer. Die anderen Burschen haben mehr gesprochen, haben lauter gesungen als er. Die Katica ist an ihnen vorbeigegangen. Sie hat den Franjo angelächelt. Der hat sich an seinem Bier verschluckt. Die Burschen haben ihn angerempelt, er hat ganz verdattert ausgeschaut, und die Katica hat sich bemüht, dass sie nicht zu lachen anfängt. »Zdravo Franjo«, hat sie gesagt und die Gesichter ignoriert, die seine Freunde neben ihm gezogen haben. »Magst tanzen mit mir?«, hat sie ihn gefragt, auf Deutsch, weil sie gewusst hat, dass der Franjo kein Kroatisch spricht. Dann hat sie ihn bei der Hand genommen, und bevor er noch etwas sagen hat können, hat er die Katica im Arm gehabt. Die Zigeunerkapelle hat einen ordentlichen Csárdás gespielt, den sie so schnell tanzen haben müssen, dass sie beide atemlos geworden sind. Es hat ein bisschen etwas geholfen, dass der Franjo schon genug Bier getrunken hat, dass er mutig geworden ist. Für viel mehr als einen scheuen Kuss hat es aber nicht gereicht. Schlussendlich ist es die Katica gewesen, die ihn weg vom Tanzboden und zu dem kleinen Wäldchen außerhalb vom Ort geführt hat. Sie hat sich gedacht, der ist wie die anderen Burschen auch, der weiß, wie man an sich hält, wenn er schon so vergeistigt ausschaut und so nobel. Aber da hat sie sich verschätzt gehabt. Er ist auch in der Hinsicht nicht gewesen wie die anderen, die immer ehrlich gewesen sind und solide, sondern wie die feinen Herren, die einem sang- und klanglos ein Kind anhängen vor lauter Unbeherrschtheit. Das hat man also davon, wenn man denen nachstellt und sich einen wünscht, der nicht so ist wie man selbst. Jetzt ist die Katica gescheiter gewesen in dieser Hinsicht. Aber davor hat sie das ja noch nicht gewusst.

5.

Der Feri ist sich vorgekommen, als wäre er, seitdem er denken hat können, in einem seltsam engen Zusammenhang mit der Welt dort drüben gestanden, als wäre er in Gedanken viel häufiger dort gewesen als hier. Er hat das sein amerikanisches Gefühl genannt. Manchmal ist es so stark geworden in ihm drin, dass es schon fast wehgetan hat. Bei jeder Verrichtung hat der Feri daran gedacht, wie das die Menschen im Amerika wohl gemacht hätten. Wenn er die Hühner im Hof betrachtet hat, hat er sich gefragt, wie die amerikanischen Hühner wohl aussehen und ob sie anders gackern; wenn ihm die Tante ein neues Hemd genäht hat, hat er sich gedacht, ob es wohl so aussieht wie die amerikanischen Hemden und ob er damit durchgehen hätte können als Amerikaner, als echter, wenn er denn drüben gewesen wäre. Er hat oft über Amerika nachgedacht, darüber, was seine Eltern gerade tun, was sie essen, wie das Haus aussieht, in dem sie leben, ob es ein schönes ist. Aber die meiste Zeit hat er gewartet. Er hat auf irgendetwas gewartet, was drüben gewesen ist, und nicht hier. Was genau das gewesen ist, das hat er nicht mit Sicherheit sagen können. Bis vor Kurzem hat er geglaubt, es sind seine Eltern, aber jetzt hat er gewusst, dass das nicht stimmt.

Die Eltern sind lange vor dem Krieg hinüber, wie der Kristóf und der Ferenc noch ganz klein gewesen sind. Ein paar Jahre haben sie bleiben wollen, bis sie ordentlich etwas angespart hätten und damit ein besseres Leben führen hätten können hierzulande. Vielleicht ein Stück Land dazukaufen, auf jeden Fall aber moderne Gerätschaften fürs Feld. Aber dann ist ihnen der Krieg dazwischengekommen. Der Kristóf hat schon vorm Krieg hinüber wollen, er ist schließlich auch älter gewesen als der Feri. Es ist geplant gewesen, dass er die Stelle vom Vater übernimmt, wenn der wieder nach Hause kommt. Aber der Vater ist nicht gekommen, und den Kristóf haben sie eingezogen ein Jahr vor Kriegsende, und so hat er warten müssen. Wie er heimgekehrt ist, ist der Kristóf schweigsam gewesen, aber entschlossen. Du hast ein Glück gehabt, hat er zum Feri gesagt, du verfluchter Teifl hast ein Glück gehabt. Wärst ein Jahr älter gewesen, Teifl, du. Der Feri hat sich im Stillen gedacht, er hat ja nichts dafür können, dass er zu jung gewesen ist zum Kämpfen. Und wofür kämpfen, für Ungarn oder für Österreich oder überhaupt für Großdeutschland, das hat ja schlussendlich keiner mehr gewusst. Kaum, dass es möglich gewesen ist, ist der Kristóf hinüber – und ein paar Monate später sind die Eltern an seiner statt im Dorf gestanden.

Wie die Eltern vom Pferdewagen heruntergestiegen sind, der sie ins Dorf gebracht hat, hat der Feri zwei alte Leute gesehen. Müde haben sie ausgeschaut und abgeschunden. Die zwei Burschen, die auch auf dem Fuhrwerk gesessen sind, sind wortlos am Feri vorbei ins Haus gelaufen. Seine Eltern haben nicht oft geschrieben und auch nicht viel, aber er hat gewusst, dass das seine beiden kleinen Brüder gewesen sind. Beide Amerikaner, der Geburt nach. Er hat sie in seinem Leben noch nicht gesehen. Der Feri ist vorgetreten und hat dem Vater die Hand entgegengestreckt. Der Vater hat sie genommen, auch sein Handschlag ist müde gewesen. Der Feri hat ihn sich kräftiger vorgestellt, bestimmter. Das Gesicht vom Vater ist faltig gewesen und ein bisschen traurig. Der Feri hat es angeschaut, vorsichtig, sodass der Vater nicht gemerkt hat, wonach er sucht. Der Feri hat dieses Gesicht nicht erkannt. »Grüß Euch Gott, Vater«, hat er gesagt. Der Vater hat nicht recht gewusst, was er sagen hat sollen. »Grüß dich«, hat er schließlich gemurmelt und dem Feri auf den Rücken geklopft. Der Vater hat dem Feri einen entschuldigenden Blick zugeworfen, dann hat er sich umgedreht und ist hinein ins Haus gestapft. Die Mutter hat den Feri gerufen, dass er ihr zur Hand gehen soll. Mit einem kleinen, mühsamen Geräusch hat sie sich vom Pferdewagen plumpsen lassen, hat sich den Rock gerichtet. Die Mutter hat ihn angeschaut, dann hat sie ihn an die Brust gedrückt, ganz kurz nur. »Du schaust ja aus wie der Kristóf«, hat die Mutter schließlich gesagt, nach einem kurzen Moment der Stille. Mehr ist ihr nicht eingefallen. Sie ist verlegen gewesen, auch bei ihr dieser entschuldigende Blick. Der Feri hat genickt. Die Mutter hat ihre Hand gehoben, um ihm über die Wange zu streichen, aber mitten in der Bewegung hat sie innegehalten und sich stattdessen die Haare hinters Ohr gesteckt. Der Feri hat so getan, als hätte er das nicht gesehen.

Der Feri hat sich gedacht, sein amerikanisches Gefühl wird besser, wenn die Eltern zurückkommen. Aber es ist nicht besser geworden. Das Warten, dieses elendige Warten auf eine Zukunft, die anders aussieht als die Gegenwart, das ist ihm geblieben. Dieses Gefühl ist so groß geworden, dass es ihn fast von innen heraus erdrückt hätte; so stark und schwer ist es gewesen, dass er es bei jeder Bewegung gespürt hat. Da hat er verstanden, dass er die ganzen Jahre über nicht auf die Eltern gewartet hat, sondern darauf, dass sie ihm die neue Welt mitbringen von drüben. Dass sie das besser machen, was hier ist. Aber sie haben nur sich selbst mitgebracht und zwei neue Brüder, Menschen, die er nicht gekannt hat, mit denen ihn nichts verbunden hat außer ein Ereignis, das lange in der Vergangenheit gelegen ist. So ist ihm keine andere Wahl geblieben, als dass er selbst hinüberfährt und sich das holt, was ihm zugestanden ist. Eine neue Welt, die ihm gehört, ein Leben, in dem dieses endlose Warten endlich vorbei sein würde, in dem Gedanken an die eigene Zukunft nicht mehr wehtun müssten. Ein Leben, in dem er endlich etwas tun, etwas haben, etwas sein hätte können. Dem Feri ist ganz selbstverständlich vorgekommen, dass er es auch bekommen würde. Ein solches Leben ist ihm Amerika schlicht und einfach schuldig gewesen.

6.

Die Ana hat nicht genau verstanden, wieso sie das gemacht haben, die Grenzen hin und her gezogen, quer durch das Land. Aber es muss ihnen wichtig gewesen sein, sonst hätten sie deswegen nicht so lange gestritten. Man hat gehört, dass sie nach wie vor geschossen haben, Freischärler in Bataillonen, lauter junge Burschen und verbitterte alte Männer. Die einen haben nichts Besseres zu tun gehabt, als ordentlich Lärm zu schlagen, die haben ihre Bräute beeindrucken wollen und das alte Ungarn hochleben lassen, ohne dass sie es je wirklich gekannt haben, weil sie ja viel zu jung gewesen sind dafür. Die anderen haben unbedingt noch den letzten Rest Krieg aus sich herausschießen müssen und keinen Frieden geben können, auch wenn das Schießen schon lange vorbei gewesen ist. Die Anica hat nachgedacht darüber, länger, als ihr vielleicht gut getan hat. Verstanden hat sie es trotzdem nicht.

Vor einem Monat sind die Österreicher dagestanden mit ihrer Gendarmerie. Dann sind sie wieder gegangen, weil die Freischärler sie weggeschossen haben. Alle haben noch ein bisschen an der Grenze herumzerren wollen, die einen hier, die anderen dort. Eigentlich hat sie sich für nichts davon interessiert, nicht für die großflächigen Affichen, die bunten Pamphlete, die vielen nervösen Versammlungen am Dorfplatz. Sie hat die Unruhe nicht verstanden, die die Leute ergriffen hat. Im Dorf ist das Gerücht umgegangen, es würde noch eine Volksabstimmung geben, unten, in Ödenburg. Das ist doch so weit weg gewesen! Was hat denn Ödenburg zu tun gehabt mit ihnen? Die Leute sind aufgescheucht gewesen wie die Hühner, wenn der Fuchs umgeht, als hinge ihr Leben ab von dieser Grenze, als würde sich alles schlagartig ändern, je nachdem, ob sie zu dem einen Land gehörten oder zu dem anderen.

Das Einzige, was sich ändern würde, wäre die Farbe, mit der die Kinder die Karten in ihren Schulbüchern ausmalen – der Name von dem Land – die Fahne vielleicht – aber doch nicht das Land selbst! Sooft sie auch darüber nachgedacht hat, die Ana hat sich keinen Reim darauf machen können. Eine Grenze kann doch nichts verschieben, was Gott in die Landschaft hineingestellt hat, nur zufällig liegt sie einmal hier und einmal dort, und so hat sie im Grunde keine tiefere Bedeutung. Und trotzdem dieser Aufruhr, dieser Streit, all dieses Geschnattere und Gezetere, das kein Ende nehmen hat wollen. Weil alles keinen Sinn ergeben hat, was sich abgespielt hat, und die Anica es einfach nicht verstehen hat können, hat sie irgendwann beschlossen, nicht mehr darüber nachzudenken. Es gibt Dinge, hat sie sich gesagt, die man nicht ändern kann, die an einem vorbei geschehen, über einen hinweg, ob man das will oder nicht. Diese Dinge tun einem in der Seele weh, wenn man zu viel nachdenkt über sie. Am besten ist es, man nimmt sie einfach hin.

Vielleicht, hat sich die Anica gesagt und über die Felder hingeschaut, vielleicht hätte sie die Leute im Dorf besser verstanden, wenn sie eine von ihnen gewesen wäre. Vielleicht wäre sie dann auch am Dorfplatz gesessen und hätte die anderen Frauen ausgerichtet. Vielleicht hätte sie sich mit ihren Nachbarinnen zum Spinnen getroffen, wenn die Winterabende lang geworden wären. Vielleicht hätte ihr eine Freundin ab und zu ein paar Eier vorbeigebracht, nur um ihr zu zeigen, dass sie sie mag. Vielleicht hätte sie auch einen Mann gefunden, einen gutmütigen, der zwar nicht viel gesprochen hätte, aber zärtlich gewesen wäre zu ihr. Vielleicht. Aber diese Gedanken hat sie alle nicht fertiggedacht. Die Leute haben sie aus Gründen geschnitten, die sie nicht ändern hat können; weder die Gründe noch die Leute. Und so hat sie das betretene Schweigen hingenommen, das sie auf allen Wegen begleitet hat, dem sie nur entkommen ist, wenn es wirklich leise geworden ist um sie herum. Sie hat sich dieses Schweigen einverleibt und zu ihrer zweiten Natur gemacht, nicht trotzig, sondern weil sie es nicht ändern hat können. Dieses Schweigen ist ein Teil von ihr gewesen, wie die Hügel und die Felder und die knisternden Halme, wie das Summen von den Käfern und das durchsichtige Sonnenlicht an diesem späten Nachmittag im frühen Herbst.

7.

Die Katica hat die Schwester gern gehabt. Die Schwester ist immer schon da gewesen, seit sie denken hat können. Obwohl sie sich nicht auffällig benommen hat, hat man gewusst, sie ist da, und das hat genügt. Die Schwester hat nie viel gesprochen. Dafür hat die Katica aber umso besser reden können mit ihr. Sie hat lange nachgedacht, bevor sie etwas gesagt hat. Und wenn sie dann doch einmal etwas gesagt hat, langsam, in ihrer bedächtigen, nachdenklichen Art, dann hat es meistens auch gestimmt.

Die Mutter von der Katica ist ein Waisenmädl aus dem Nachbardorf gewesen. Sie hat lange Zeit bei ihrer Tante gelebt, sonst hat es keine Verwandten mehr gegeben. Sie hat den Vater geheiratet, obwohl einige Jahre zwischen ihnen gelegen sind. Die Anica ist fast zehn Jahre alt gewesen, wie die Katica auf die Welt gekommen ist. Sie hat sich noch an die Mutter erinnern können. Die Katica hat ihre Schwester einmal ausgefragt, richtiggehend verhört hat sie sie, was die Mutter betrifft. Es ist ein Spätsommerabend gewesen und die Schwestern sind draußen im Garten gesessen, im Gras unter dem Apfelbaum, der noch nicht so groß gewesen ist wie jetzt. Die Katica wird keine vierzehn gewesen sein. Sie hat damals viel nachgedacht über ihre Mutter. Ihr ist erst langsam bewusst geworden, dass sie eigentlich gar nichts gewusst hat über sie, außer dass sie schöne, weiche Haare gehabt hat, dass sie jung gewesen ist und keine Kroatin. »Erzähl mir etwas von der Mutter«, hat die Katica gesagt und ihre Zehen im Gras vergraben. Sie hat auf die Zehen geschaut anstatt auf die Schwester. Dann hat sie begonnen, die Grashalme auszureißen, die zwischen ihren Zehen herausgeschaut haben. »Was soll ich dir denn erzählen?«, hat die Schwester gesagt. »Alles«, hat die Katica erwidert. Sie hat den Blick der Schwester auf sich gespürt. »Was ich weiß, das hab ich dir schon erzählt. Ti jur sve znaš«, hat die Schwester gesagt. Die Katica hat geschwiegen. Sie hat gewusst, dass das gestimmt hat, aber es hat sie traurig gemacht, dass es da nicht mehr gegeben hat, das man wissen hätte können. Sie hat sich gedacht, wenn sie nur lange genug nachfragt, dann tritt vielleicht doch noch etwas zutage, was darüber hinausgeht – über die Haare von der Mutter und dass sie jung gewesen ist und keine Kroatin wie sie selbst. »Meni je svejedno«, hat sie gesagt, »erzähls mir noch einmal.« Die Anica hat sich im Gras zurückgelehnt und auf ihren Armen abgestützt. Die Katica hat der Schwester beim Nachdenken zugesehen, dann hat sie den Blick wieder gesenkt. Zwischen den Zehen auf ihrem linken Fuß sind schon fast keine Halme mehr gewesen.

»Deine Mutter ist sehr lieb gewesen zu mir«, hat die Anica gesagt, während sie nach vorne hin zum Wald geschaut hat, »Nie ist sie laut geworden in der Zeit, wo sie hier gelebt hat. Manchmal hat sie ein bisschen traurig gewirkt. Zu Beginn hab ich mich noch gewundert, aber dann hat es mir immer besser gefallen, dass da eine Mutter gewesen ist«, die Schwester hat eine kurze Pause gemacht, »es ist schließlich noch nie eine dagewesen, immer nur der Vater und ich. Ich hab das wohl verstanden, dass da eine Mutter hergehört hätte, aber nicht wegen mir, sondern wegen dem Vater. Einmal hat er einen Auftrag im Nachbardorf gehabt, er hat gemeint, er ist am Abend wieder zurück. Dann ist er doch ein paar Tage geblieben. Und wie er wiedergekommen ist –« Die Katica hat ihre Schwester unterbrochen, »i kad je opet došao, ich weiß schon. Da hat er dann die Mutter mitgebracht.« Sie hat weitergezupft, jetzt auch die Stellen um ihre Zehen herum. »Aber ich mein, was ist in der Nacht passiert?« »In welcher Nacht?«, hat die Anica gefragt und sich aufgesetzt. Sie hat sich die Hände am Rock abgewischt. Die Halme und die kleinen Erdklumpen haben rote Abdrücke auf ihren Handflächen hinterlassen. »Weißt eh«, hat die Katica gesagt, »weißt eh, welche Nacht ich mein.«

Die Anica hat geschwiegen. Sie hat sich umständlich auf ihre Knie gesetzt und die Hände in ihrem Schoß gefaltet. Da sind wieder diese kleinen Falten auf der Stirn gewesen, auch damals schon, schwach nur, wie ihr eigener Schatten. »Es ist nicht sehr viel passiert«, hat die Anica gesagt, »alles ist sehr still gewesen, die ganze Zeit über.« Die Katica hat sie angesehen. Die Anica hat die Finger von der einen Hand mit denen von der anderen Hand gehalten. »Es hat lange gedauert. Deine Mutter hat manchmal gewimmert, leise, durch die Tür hindurch hab ichs gehört. Es ist eine Amme da gewesen. Der Vater hat mir angeschafft, dass ich hinaus spielen gehen soll, obwohl es schon dunkel gewesen ist. Das hab ich dann auch gemacht. Wie ich zurückgekommen bin, ist die Amme am Küchentisch gesessen, mit dem Kind, und hat es in ihren Armen gewiegt. Ihr Gesicht ist hart gewesen und traurig. Das hab ich zuerst nicht verstanden, man hätte sich doch freuen müssen über ein neues Kind. Ich hab in die Kammer treten wollen, wo deine Mutter gelegen ist, aber der Vater hat gesagt, ich soll lieber draußen bleiben. Ich hab die Tür betrachtet, die geschlossen gewesen ist, und mir gedacht, deine Mutter wird wohl schlafen da drinnen, man soll sie nicht stören. Der Vater ist schweigend neben der Amme am Küchentisch gesessen. Seine Augen sind rot gewesen und müde.«

Die Anica hat ihr Gewicht vom einen Knie auf das andere verlagert. Die Katica hat aufgeschaut, wie die Schwester eine Pause gemacht hat. »Und?«, hat die Katica gefragt. »Das ist die ganze Geschichte«, hat die Schwester gesagt, »ovo je sve.« Sie hat die Katica betrachtet, ihre kleinen dunklen Augen unergründlich wie immer. Die Katica hat nicht gewusst, was in der Schwester vorgegangen ist, nie hat sie das gewusst; immer diese seltsame Sorge um sie, diese große, unverständliche Gutmütigkeit in ihrem Blick. Die Katica hat auf den Boden geschaut, da ist ein kahler Fleck gewesen zwischen ihren großen Zehen. Sie hat ihren Zeigefinger senkrecht in die Erde gesteckt und gespürt, wie sich das trockene Erdreich unter ihren Fingernagel gegraben hat, bis es wehgetan hat. »Aber weißt du«, hat die Ana gesagt, »ich hab den Vater nicht weinen gesehen, nicht an dem Abend und nicht in den Wochen danach. Die Frau ist tot gewesen, aber das Kind hat ihn gebraucht. Das hat er verstanden.« Die Katica hat weitergestochert in der Erde, hat die Schwester nicht angeschaut. Die Anica hat noch ein paar Minuten gewartet, aber die Katica hat weitergeschwiegen. »Ich wärm die Suppe auf«, hat die Schwester schließlich gesagt, »dobro, sestra?« Die Katica hat still in den Boden hinein genickt. Die Schwester hat sich mühsam erhoben.

Die Katica hat ihr nachgeschaut, wie sie mit großen, langsamen Schritten ins Haus zurückgegangen ist. Sie hat die Wange auf ihr Knie gelegt, den Mundwinkel auf die raue Haut, die einen besonderen Geruch gehabt hat, nach Gras und nach Erde und nach ihr selbst. Die Katica hat gespürt, wie eine dünne Schliere Spucke auf die Haut geronnen ist, und anstatt dass sie den Mund geschlossen hätte, hat sie ihn nur weiter aufgemacht. Sie hat die Zähne in die Haut an ihrem Knie gegraben, hat ihre Finger betrachtet, die schwarz gewesen sind. Die Katica hat auch mit den Zehen nachgebohrt, alles ganz kleine Bewegungen, hat die Zehen immer wieder abgebogen und in die Erde gesteckt. Die Katica hat zugesehen, wie sie immer dreckiger geworden sind, wie die Erde in den Rillen in ihrer Haut stecken geblieben ist und feine dunkelbraune Linien auf den Sohlen und Handflächen hinterlassen hat. »Hvala«, hat sie gemurmelt, leise, gegen ihr Knie, »dankeschön«, ohne dass es die Schwester hören hätte können.

Die Katica hat ihr Knie betrachtet. Sie hat sich gedacht, das Kind ist am Leben, das ist die ganze Geschichte. Mehr gibt es nicht zu wissen. Sie hat den Mund geschlossen, hat die Abdrücke von den Zähnen auf ihrer Haut gesehen und den nass glänzenden Fleck mit ihrer Wange verrieben, den ihr Mund dort hinterlassen hat.