9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

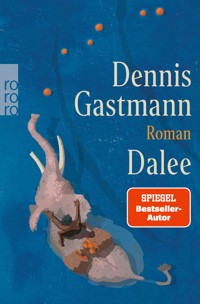

Ein Junge, ein Elefant, eine Reise über das Meer. Dennis Gastmann erzählt von lebenslanger Freundschaft, von einem Neuanfang am Rande der Welt und von Dalee, einem alternden Elefanten, der allmählich sein Gedächtnis verliert. Ein Elefant vergisst nie, sagt man. Aber was, wenn doch? Es ist ein großes Wagnis. Ein Dampfer mit einer ganzen Elefantenherde im Bauch sticht in Kalkutta in See und nimmt Kurs auf die Andamaneninseln. An Bord sind auch der junge Bellini, seine Familie und ihr Arbeitselefant, Dalee. Indien ist unabhängig geworden, und die Familie lässt alles hinter sich, um auf dem fernen Archipel ein neues Leben zu beginnen. Keiner ahnt, was sie dort erwartet: undurchdringlicher Dschungel, ehemalige Häftlinge eines Kolonialgefängnisses und ein märchenhaft reicher Unternehmer, der nicht hält, was er verspricht. Mittendrin soll Bellini das altehrwürdige Handwerk des Mahuts, des Elefantenführers, erlernen. Der Große Graue ist sein engster Gefährte, der Junge reitet auf dem Rücken des Elefanten sogar durchs Meer. Doch Dalee wird mit dem Alter sonderbar, launenhaft und gefährlich. Er scheint das Gedächtnis zu verlieren. Opulent und bildreich erzählt Dennis Gastmann von einem Neuanfang im Unbekannten, von lebenslanger Freundschaft und vom Abschiednehmen. Ein großer Roman, ein außergewöhnliches Abenteuer, inspiriert von einer wahren Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Dennis Gastmann

Dalee

Roman

Über dieses Buch

Es ist ein großes Wagnis. Ein rostiger Dampfer mit einer ganzen Elefantenherde im Bauch sticht in Kalkutta in See und nimmt Kurs auf die Andamaneninseln. An Bord sind auch der junge Bellini, seine Familie und ihr Arbeitselefant, Dalee. Indien ist gerade unabhängig geworden, und die Familie lässt alles hinter sich, um auf dem fernen Archipel ein neues Leben zu beginnen. Keiner von ihnen ahnt, was sie dort erwartet. Nicht nur undurchdringlicher Dschungel, sondern auch schwer berechenbare ehemalige Häftlinge eines britischen Kolonialgefängnisses und ein reicher Unternehmer, der nicht hält, was er verspricht. Mittendrin soll Bellini das altehrwürdige Handwerk des Mahuts, des Elefantenführers, erlernen. Der Große Graue wird bald zu seinem engsten Gefährten, der Junge reitet sogar auf dem Rücken des Elefanten durchs Meer. Doch Dalee wird mit dem Alter launenhaft und gefährlich. Er scheint das Gedächtnis zu verlieren – eine Katastrophe für die Familie. Man sagt, ein Elefant vergisst nie, aber was, wenn doch?

Opulent und bildreich erzählt Dennis Gastmann von einem Neuanfang im Unbekannten, von lebenslanger Freundschaft und vom Abschiednehmen. Ein außergewöhnliches Abenteuer, inspiriert von einer wahren Geschichte.

Vita

Dennis Gastmann, geboren 1978, reiste jahrelang als Auslandsreporter um den Globus. 2011 erschien sein viel gelobter Band «Mit 80.000 Fragen um die Welt», danach wanderte er von Deutschland über die Alpen nach Italien, um seine Sünden zu büßen («Gang nach Canossa», 2012). Zuletzt erschienen der «Atlas der unentdeckten Länder» (2016) und eine Reisereportage über Japan, «Der vorletzte Samurai» (2018). All seine Bücher wurden zu «Spiegel»-Bestsellern. Dennis Gastmann lebt in Hamburg und arbeitet in der ganzen Welt – «Dalee» ist sein erster Roman.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2023

Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung any.way, Barbara Hanke, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Andy Bridge

ISBN 978-3-644-00564-8

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für meinen Sohn

«Seit sechzig Jahren durchquere ich die Meere, doch heute traue ich meinen Augen nicht.»

Jacques Cousteau über die schwimmenden Elefanten in der Andamanensee

Als ich Kind war, ließ ich mich auf den Grund des Meeres sinken und faltete die Hände hinter dem Kopf. Ich lag im Seegras wie einer, der in die Sterne schaut, Locken zwischen den Fingern, Halme zwischen den Zehen, und über mir, im Licht, das in den Ozean fiel, schwebte Dalee.

An jenem Morgen schimmerte die Lagune, als würde der Himmel darin treiben, und Dalee war eine Wolke in den Wellen, so leicht zog er dahin. Streckte ich eine Hand nach ihm aus, kam er näher und berührte sie mit einer Fußspitze. Weißer Sand wirbelte in die Höhe und rieselte wie Schnee auf mich herab. Oder so, wie ich mir Schneeflocken vorstellte. Und immer wenn sich Dalee neigte und nach mir sah, mit seinen honigfarbenen Augen, dann vergaß ich, dass ich nicht schwimmen konnte.

Die erwachende Sonne mäanderte über den Bauch meines Gefährten wie über den Kiel eines sich wiegenden Fischerboots und bemalte ihn mit ihren Strahlen. Ich lächelte vor Glück. Doch ein Junge, der die Luft anhält, sollte nicht zu viele Zähne zeigen. Erst recht, wenn ihm hier und da ein Zähnchen fehlt. Und so schlüpfte eine Blase aus meinem Mund, die sich bald darauf in drei Bläschen teilte.

«Bellini», sagte ich mir. «Los, fang sie ein!»

Da sausten die Bläschen davon, jedes auf seinen eigenen Wegen. Das erste strich Dalee um die Beine. Es war blind und taub, aber wenn es denken und fühlen konnte, dann meinte es wohl: «Das müssen Ruder sein, so wie sie durch die Strömung ziehen!» Das zweite Bläschen erkundete sein großes, wehendes Ohr und hielt es bestimmt für eine Flosse. Das dritte schien zu zweifeln: «Habe ich es mit einer Seeschlange zu tun oder doch mit einem Schnorchel?» Es tänzelte das Atemrohr entlang, das Dalee hin und wieder über Wasser hob. Sonst ragten nur seine hohe Stirn und sein haariger, rund gewölbter Buckel aus dem Indischen Ozean hervor, in dem er schwerelos spazieren ging. Dalee genoss das erhabene Vergnügen, Dalee zu sein, und ich fragte mich voller Erstaunen, welche wunderbaren Dinge er wohl heute vollbringen würde, dieser Dalee.

Wie er durch die Wellen glitt, wie er segelte, wie er seine Kreise im Wasser zog, Runde um Runde über mich hinweg. Dalee paddelte nicht wie ein Hündchen, zappelte nicht wie ein Kind und strampelte nicht mit den Beinen wie eine streunende Katze, die man in den Fluss geworfen hatte. Er strich mit der Anmut eines Rochens über die Riffe, leicht wie eine Seefeder, königlich wie eine Karettschildkröte, von Seepocken gefleckt, von mümmelnden Kaninchenfischen über die Algenfelder begleitet, von den Jahren und Jahrzehnten gegerbt. Dalee fühlte sich im Meer so geborgen wie an Land. Oder hatte er mit dem Wasser sogar sein wahres Element gefunden?

Ich sollte erwähnen, wie groß Dalee war. Von seinen siebzehn Zehen bis zum Scheitel seines Rückens, auf dem fünfhundertdreiundzwanzig feine zimtbraune Härchen wuchsen, maß er neun Komma neun Fuß. Mein Vater, der zwar ein wenig dürr, aber für einen Inder gewiss nicht klein geraten war, konnte unter ihm hindurchwandern und brauchte dabei kaum den Kopf einzuziehen. Die ganze Familie hätte Platz in seinem Schatten gefunden. Meine Mutter, mein Vater, mein kleiner Bruder und meine Großeltern, die ich so vermisste, Tante Uma, Onkel Kishor und ich.

Doch diese Größe hatte ihren Preis. Dalee musste jeden Schritt bedachtsam gehen. Sein stolzes Gewicht zog ihn zu Boden wie ein böser Fluch. Und wenn die Nacht über die Inseln kam, ließ er sich kaum länger als zwei, drei Stunden nieder, sonst erdrückte ihn die eigene Last, das Herz, die Lunge, die Leber, der nimmersatte Magen und die Knochen. Ein Elefant ist verletzlicher, als man denkt. Man nennt ihn Dickhäuter, aber um sein Maul, seine Augen und seinen Anus herum ist die Elefantenhaut dünn wie der Flügel einer Libelle. Und wer sie berührt, der stellt fest, wie kitzlig er ist. Ein Elefant schwitzt nicht, außer an einer winzigen Stelle oberhalb der Zehennägel, daher fächeln seine Ohren immerzu im Wind. Er kann den tiefsten Kummer fühlen, das weiß ich genau, aber für eine echte Träne der Trauer fehlen ihm die Drüsen. Und wenn er doch einmal weint, dann nur, weil ihm Sand in den Augen juckt. Ein Elefant ist albern wie ein Kind, trotzdem wird er seine große, fleischige rosarote Zunge nicht herausstrecken, wenn er seine Späße treibt. Seinen Knochen fehlt das Mark, dem Skelett das Schlüsselbein, und wer den Elefanten in einen Röntgenkasten steckt, der stellt fest, dass er in Wahrheit auf Zehenspitzen geht wie eine Tänzerin. Dennoch kann er sich nicht einmal mit dem Fuß an der Schläfe kratzen, ohne sofort der Länge nach hinzuschlagen.

«Der Elefant ist ein Schwächling!», sagte Großvater einmal. «Der jämmerlichste Schwächling unter den Tieren. Jeder Floh von seiner Größe würde mit einem einfachen Satz über das Gateway of India springen! Und wer hat je einen Elefanten hüpfen sehen?»

Aber derselbe Leib, der an Land so schwer war, ließ Dalee im Ozean schweben und im Rhythmus der Dünung tanzen, umschwärmt von silbrig glänzenden Blaumakrelen, umrankt von Gärten aus Seenelken, Gorgonien und Montiporen. Und irgendwo dort, unter den schwingenden Elefantenfüßen, lag ein Junge im Meeresbett, kniff die Augen zusammen und träumte wie ein Kind der See.

Ich hatte Kiesel gesammelt, bei den Kasuarinenbäumen am Ufer der Lagune, und die bunten, rund gewaschenen Steine in den Saum meines Wickelrocks geknotet. Als der Dhoti so schwer war, dass ich kaum mehr gehen konnte, hob mich Dalee auf seinen Rücken und ritt in die Wellen, dorthin, wo die Seegraswiesen wuchsen. Schon stand ich auf dem Kopf des Elefanten, aufrecht wie ein Sepoysoldat mit seiner Muskete. Ich legte die Arme an und schloss die Lider, sog den Wind ein, der warm von der Küste her wehte, schnürte ihn zu Bündeln und verstaute ihn in jedem Winkel, den ich fand. In der Mundhöhle, im Rachen, in den verzweigten Ästen der Lunge, im Magen und tief in meinem Bauch. Ich holte noch einmal Luft, nun durch die Nase, und verschloss sie mit einem weichen Stück Horn, wie es die Perlenfischer taten.

Ob ich bis drei zählte? Sprach ich ein letztes Gebet? Damals waren meine Beine schneller als der Geist. Ich konnte nicht länger warten, ich musste einfach wissen, wie die Welt von unten aussah und ob es dort die wundersamen schwimmenden Makaken gab, von denen man uns Kindern erzählte. Darum hob ich die Zehen und ließ mich rücklings fallen, hinein in die See.

Nicht lange, da musste ich erkennen, wie fremd ich doch war unter dem Meer. So tollpatschig, plump und träge, während Dalee das Wasser mit allen Sinnen genoss. Er fühlte sich frei – ohne laute Befehle, ohne lästiges Geschirr, ohne Sattel, Riemen und rasselnde Ketten.

«Ein schwimmender Arbeitselefant? Onkel, für wen hältst du uns?», fragen die Touristen aus Bengalen, die heutzutage in Jumbojets auf den Inseln meiner Kindheit landen.

Ich begegne ihnen, mit ihren Armbanduhren, Fotoapparaten und den übergroßen schwarzen Sonnenbrillen, am Strand von Corbyn’s Cove, wenn ich Fliegenfischen gehe. Dann werfe ich meine Schnur ins Wasser, verdiene hier und da eine Rupie mit den Skizzen, die ich zeichne, und erzähle ihnen von meiner Jugend mit Dalee, mögen sie mich auch einen Schwindler nennen.

«Verschone uns mit deinen Geschichten, Bellini! Ein tonnenschwerer Bulle im Ozean, der versinkt doch wie ein Stein.»

Aber Dalee war kein Stein. Er badete für sein Leben gern in Tümpeln und Teichen, in Bächen, Flüssen und Sommerseen. Stunde um Stunde konnte er im Wasser sein, während ich auf seinem Rücken saß, Wind in den Haaren, und die Gedanken treiben ließ wie die Seerosen auf einem Weiher. Ich dachte an die Sonntagsschule auf dem Hügel, an die Mistress, unsere weiße Lehrerin, an ihren rollenden Globus aus Nussbaumholz und die fremden Länder, von denen wir Kinder erfuhren, wenn sie mit ihren langen, schlanken Pianofingern auf die Weltkugel wies. Ich dachte auch an Mathemagics, die Magie der Zahlen, und besonders an ihren Malunterricht, den ich so liebte.

Versank ich zu tief in Gedanken, hob Dalee den Rüssel und spritzte mir Wasser ins Gesicht. Elefanten sind geborene Schwimmer. Sie scheuen jedoch das Salz. Und nichts fürchten sie mehr als die Brandung, den endlosen Mahlstrom der Wellen, die sich schäumend vor der Küste brechen.

Genauso erging es dem Großen Grauen, als Vater ihn das erste Mal an den Ozean führte. Dalee spreizte die Ohren in der Gischt, die der Seewind ans Ufer trug. Er stemmte die Beine in den Meeressand und wollte keinen Fuß mehr weiter. Für einen ungewissen Moment standen sich die beiden reglos gegenüber. Vater und der Elefant, sie betrachteten sich wie im Spiegel.

«Was verlangt er von mir?», schien sich der Bulle zu fragen. «Muss ich ihm wohl zeigen, dass ich kein Fisch bin?»

«Was hat er vor?», dachte Vater. «Muss ich ihm erst noch beweisen, dass ich kein Feigling bin?»

Ein Hieb mit dem Rüssel, ein Schädelstoß oder ein einziger gezielter Tritt hätte genügt, um meinen Vater zu erschlagen. Es gab Ernteelefanten, die sich kurzerhand mit dem Hintern auf ihren Bauern gesetzt hatten, um die Schinderei in der prallen indischen Sonne ein für alle Mal zu beenden. Das wusste Papaji, und so stürzte er auf den Großen Grauen zu. Ehe der Bulle nach ihm schwingen konnte, kniff er ihn in die Vene zwischen Rumpf und Bein, so beherzt, als wollte er einen Schlafenden wecken. Vater verletzte Dalee nicht, er verwirrte ihn bloß für eine Weile. Aber in die Wellen wagte sich der Elefant noch immer nicht.

Mein Vater hätte Dalee ins Wasser prügeln können. Tak, tak, tak mit dem nagelspitzen, eisernen Elefantenhaken, den er an der Hüfte trug. Doch was für ein elender Treiber wäre er dann gewesen? Wer weiß, vielleicht hätte sich der störrische Bulle auch mit Gur besänftigen lassen, einem zähen Klumpen aus Palmzucker, der Zähne in Höhlen und Kiefer in Meeresgrotten verwandelt.

Aber was tat er?

Vater setzte ihm Hühner auf den Kopf, zwei lebendige Hennen mit gestutzten Krallen, und schnürte sie wie Scheuklappen neben den Augen des Elefanten fest. Der Allmächtige sei ihm gnädig! Das arme Geflügel flatterte und gackerte, schrie auf und verstand nicht, wie ihm geschah.

Und Dalee?

Es war, als lüftete sich der Vorhang eines Theaters. Der Große Graue schob das, was ihm eben noch so viel Angst einjagte, restlos beiseite. Das Zischen, das Brausen, das Peitschen, das Gurgeln, den Donner in den Wellen, die draußen vor der Bucht in Schaumgarben über die Riffe sprangen. Alles verflog mit den schwirrenden Federn auf seinem Haupt. Dalee wandelte an der Hand meines Vaters in die See, langsam, leise und verträumt wie ein Schlafender, und so wurde aus einem Indischen Elefanten nach und nach ein Meerestier.

Vater bewies Geduld. Er führte Dalee nur so weit in die Strömung, dass seine Beine noch den Boden berührten, und ließ ihn nicht länger dort verharren, als es nötig war. Dann brachte er den Elefanten an den Fluss, wusch das Salz von seiner Haut und verabschiedete ihn für die Nacht in den Dschungel. Auch die Hühner, die wie im Fieber waren, durften rasten.

Am Morgen kehrte Vater mit dem Elefanten an den Strand zurück. Diesmal stellte er sich mit den Füßen auf seine Stoßzähne. Er blickte über die See wie ein Schiffskapitän, ließ unsichtbare Segel setzen, und Dalee trug ihn bis zu den Korallenbänken, dorthin, wo die Farbe des Wassers von Mondstein zu Mitternachtsblau verschwimmt.

Eines Abends blies Vater in eine Muschel. Er rief uns in die Lagune, meine Mutter, meinen Bruder und mich, so laut und triumphal, dass es bis ins Dorf zu hören war. Nichts lag ihm ferner als Prahlerei, doch als er uns kommen sah, war ein zufriedener Glanz in seinem Gesicht. Vater presste seine Zehen hinter die Ohren des Elefanten und trieb ihn geradewegs in die See. Dort ließ er ihn über die Riffe steigen und ritt auf seinem Rücken hinaus ins offene Meer wie Brahma auf seinem himmlischen Schwan. Die beiden schrumpften in der Ferne, wurden kleiner und kleiner, bis sie so winzig wirkten, dass sie mühelos zwischen zwei Fingerkuppen passten wie der Kern einer Kirsche. Als sie nach einiger Zeit wieder wuchsen, lehnte Vater im geschwungenen Elfenbein. Er betete, dem Elefanten zugewandt. Vater und Dalee waren Stirn an Stirn.

Papaji war kein Gott und kein Zauberer, obwohl es in meinen jungen, weit offenen Augen so schien. Er hatte nie einen Zirkuskünstler in der Manege erlebt, und was ein Zoologe war, konnte er nur erahnen. Vater war Mahut, ein indischer Elefantenführer. Er tat nichts weiter, als unter Elefanten zu essen, zu atmen und zu träumen. Und wer hätte besser um die wahre Natur dieser wundersamen Tiere wissen sollen als er?

Vater sah, wie Dalee den Waldboden säuberte, wenn die Nacht sich neigte. Wie er die Blätter der Fischschwanzpalme kaute, um seine Zähne zu reinigen, und ein Kissen aus Reisig aufhäufte, um darauf für eine kurze Zeit zu ruhen. Andere Elefanten stützten sich im Schlaf gegen einen Baum oder lehnten bequem auf ihrem Rüssel. Im Laufe der Jahre bemerkte Vater, dass sich die Tiere über Meilen hinweg verständigten, mit dumpfen, pulsierenden Tönen, die für das Ohr eines Mannes kaum zu hören waren. «Elefantenschauder» nannte er die Laute.

«Sie reden mit den Füßen», sagte er. «Das ist ihre Sprache. Und wer eine Sprache hat, mein Sohn, der hat auch eine Seele.»

Mein Vater spürte, wie sehr Dalee unter dem kleinsten Kratzer litt, er wusste, wie gefährlich ein Vipernbiss für ihn war und wie rasend schnell ein stattlicher Bulle von Treiberameisen aufgefressen werden konnte. Er fand sogar heraus, dass es Linksrüssler und Rechtsrüssler gab. Rupfte Dalee eine Grassode aus der Erde, drehte er seinen Rüssel rechtsherum, andere wie Mahakali, die Leitkuh, drehten ihn ausschließlich nach links.

«Elefanten sind wie wir», glaubte Vater. «Sie denken, sie fühlen und sie lernen.»

Er war so innig vertraut mit den Tieren, dass ihn die Leute bloß Elefantenmann nannten.

«Du sprichst ihre Sprache», sagten sie. «Du siehst in ihr Herz. Lakshman, ob du willst oder nicht, du bist ein Indischer Elefant in einem Menschenkostüm. Das Einzige, was dir noch fehlt, sind die beiden Stoßzähne.»

Ich wünschte, Vater hätte jemals «Dynastie der Abu» lesen können. Das Buch fiel mir Jahre später in die Hände, als ich längst ein erwachsener Mann war. Es hatte einen grauen, von feinen Spuren gemaserten Einband, marmoriert wie eine Elefantenhaut, und ehe ich es aufschlug, las ich mir den Untertitel laut vor: «Geschichte und Entwicklung der Elefanten und ihrer Verwandten».

Obwohl die Ausgabe einen leichten, süßwarmen Tabakgeruch verströmte, konnte ich nicht aufhören, darin zu blättern. Ich rutschte hinab auf den Linoleumboden der State Library von Port Blair, in dem sich die Strahlen der Sonne spiegelten, blieb dort knien, bis das Licht warm und schräg durch die Schwingfenster auf die Wände fiel, und saß auch noch da, als es sich flammend rot färbte und ein Chaukidar Schlüssel schwenkend über die Flure schlenderte.

Der Autor des Buchs trug einen Tropenanzug. Auf seinem Kopf hockte ein Lemur, ein Ara hatte sich auf seiner Schulter niedergelassen, und auf seinem angewinkelten Bein saß ein Streifenhörnchen, während er über das Fell einer ausgestopften Bisamratte strich. So war er auf einer Photographie abgebildet, die ich im Einband fand: Ivan T. Sanderson, der schelmisch lächelnde, spitzbärtige Schotte. Säugetieranatomiker und Anomalistiker, wie es in seiner Biographie hieß. Er hatte an der Universität von Cambridge studiert, trat Woche für Woche im amerikanischen Radio auf, und ausgerechnet dieser berühmte Mann, der mich an einen Zackenbarsch erinnerte, gab meinem Vater so recht.

Elefanten sind nicht wie Menschen, schreibt Sanderson, aber er bringt es genauso wenig übers Herz, sie als gewöhnliche Tiere zu bezeichnen. Unter den Elefanten dieser Welt gebe es nun mal Heilige und Luftikusse, Helden und Feiglinge, Spaßmacher und Philosophen, genial veranlagte Kerle und ausgesprochene Idioten. Und so wählt er eine längst vergessene Bezeichnung aus der altägyptischen Sprache.

Sanderson zählt die Elefanten zu den Abu. Ein wenig gebräuchliches Wort, das sich vermutlich aus dem frühzeitlichen Aab für hart und dem koptischen Ebur für Elfenbein zusammensetzt. Ganz sicher ist er sich da nicht.

Die Familie der Abu ist wie das Haus eines Rajas, reich an Tradition, aber von Trauer geplagt. Nur zwei elefantische Geburtslinien haben den Lauf der Jahrhunderte bis zum heutigen Tage überdauert, die afrikanische und die asiatische, und beide sind sich, biologisch gesehen, fremder als Mensch und Schimpanse. Was ist aus all den lieben Tanten und Onkeln geworden? Dem Mammut, dem Mastodon, Trilophodon aus dem Miozän? Platybelodon, dem Schaufelzähner mit den löffelförmigen Kiefern? Den Schraubenzähnern, den Schnabelschnauzen? Sie alle blickten mir skelettiert und zu Tode betrübt aus den Seiten des Buchs entgegen, und ich zeichnete sie mit Kohle in meinen Skizzenblock. Anancus, den Geradezähner, dessen Elfenbein bis ins wilde Gras reichte, Arsinoitherium, den Schwerfüßigen, der seine Stoßzähne auf dem Nasenbein balancierte, Deinotherium, der sie wie einen Ziegenbart unter dem Kinn trug.

Verschwunden bis auf zwei letzte lebende Verwandte aus dem Tierreich, über die Sanderson in seinem Buch genüsslich orakelte. Na schön, Mister Ivan, sagte ich mir, dann wird der heutige Elefant wohl mit dem Rhinozeros verschwägert sein. Oder ist er etwa mit dem Nilpferd verschwistert?

«Blödsinn!», schien der bärtige Schotte zu rufen. Dabei schlug er sich vor Lachen auf den kakifarbenen Schenkel, dorthin, wo eben noch das Streifenhörnchen gesessen hatte. Als ich die Zeilen las, musste ich schmunzeln und dachte zurück an Dalee.

Tatsächlich wohnt einer der Verwandten des Elefanten im Wasser, der andere in der Wüste. Der Wüstenbewohner lugte knurrig aus einem Felsspalt auf Seite siebenunddreißig und sah aus wie ein molliges Murmeltier mit Saugnäpfen an den Füßen. «Himmelherr!», schreibt Sanderson. «Diese eigenartigen Kreaturen haben den Zoologen mehr Kopfzerbrechen bereitet als irgendein anderes Tier auf der Welt. Ihre Anatomie ist von Grund auf falsch.»

Der Schliefer, so heißt er, knarzt wie eine Tür. Sein Gesäß ist rund, sein Schwanz verkümmert, seine Beine sind viel zu kurz, um zu jagen oder vor einem Räuber zu fliehen, und dennoch wetzt er die Klippen der afrikanischen Felswüsten senkrecht hinauf. Er besitzt den Schädel eines Nagers, während sein Gebiss wiederum eindeutig zu einem Säuger gehört. Aus seiner Schurkenschnauze ragen zwei längliche, spitze Hauer hervor, und diese Zähne schlägt er am liebsten in lästige Zoologenhände.

Der zweite Verwandte des Elefanten ist das Staatstier der Andamaneninseln, ein scheues Wesen, so schüchtern, blässlich und geisterhaft, als wäre es gar nicht da. Gelegentlich verliert es seine Scheu jedoch. Der Dugong schwimmt an ein Boot heran, stellt sich lotrecht ins Wasser wie eine Boje und blinzelt mit treuen Augen aus den Meeresfluten. Und würde er dabei sein Maul öffnen, wäre der Schneidezahn zu sehen, der sich darin versteckt und mit den Lebensjahren zu einem heimlichen Stoßzahn reift.

Man kennt ihn als Seekuh oder Seeschwein, obwohl er Kühen und Schweinen nicht ähnlicher sieht als eine Ananas. Es soll Seefahrer geben, die ihn «Sirene der Morgenröte» nennen, aber wie lange muss ein liebeskranker Matrose allein unter Männern sein, um einen Dugong mit seinem Gabelschwanz und dem borstigen Bart für eine Meerjungfrau zu halten? Ha!

Der Dugong ist ein Zauderer, er kann sich einfach nicht entscheiden. Der Bursche wurde vor langer Zeit im Wasser geboren, wo er sich träge, aber durchaus mit gewisser Eleganz bewegt. Irgendwann jedoch, im Laufe der Evolution, robbte er an Land, ihm wuchsen Beine, weil er ja nun welche brauchte, und so sah er sich einige Millionen Jahre um. Nur um danach wieder im Wasser zu verschwinden. Seine Beine gab er nie zurück. Noch immer trägt er die Knochen der Hinterläufe im Leib. Er könnte es sich ja früher oder später wieder anders überlegen.

Und wenn dieses Geschöpf zu den Vettern des Elefanten gehört, verwundert es dann noch, dass sich Dalee in das Meer verliebte wie die gute Sati in den Gott Shiva?

Mein Vater hegte keine romantischen Gedanken, als er die See auf dem Großen Grauen erkundete.

«Wer einen schwimmenden Elefanten besitzt», sagte er, «der kann auf ein Boot verzichten.»

Und wer einen schwimmenden Elefanten von einer Insel zur nächsten bewegt, der braucht kein Floß, keine Fähre und keinen Kran, keinen Steuermann und kein einziges Kohlebrikett, um eine Dampfmaschine zu befeuern.

Schon bald meisterte Dalee zehn Seemeilen an einem Tag. Und je älter ich wurde, umso öfter durfte ich allein auf seinem Rücken zu den Inseln vor der Küste ziehen, um Früchte für das Dorf zu ernten. Auf der einen wuchsen Orangen, auf der anderen Limonen, auf der nächsten die süßesten und saftigsten Feigen, die ich jemals kosten durfte. Manchmal schliefen wir nach dem Pflücken ein, Dalee und ich. Wir wachten im Schatten der Uferpalmen wieder auf, wenn das Wasser stieg und die Sonne sank, und hatten Mühe, die Lagune im Licht zu erreichen. Dann konnte ich nichts weiter tun, als darauf zu vertrauen, dass mich der Elefant wieder nach Hause führen würde. Mein Vater hatte ja ihm das Schwimmen beigebracht und nicht mir.

Wieso?

Weil Vater, der Elefantenmann, selbst nicht schwimmen konnte. Ein Mahut sollte klug und königlich sein, geübt in freundlichen Worten, wahrhaftig und gerecht, standhaft und rein. So will es die Matanga-Lila, das berühmte «Spiel um den Elefanten», eine tausendjährige Schrift aus zweihundertdreiundsechzig Strophen in der Sprache der Brahmanen. Der Mahut besänftigt die Geister, die sich um den Elefanten drehen, stillt seinen beispiellosen Appetit und lindert seinen Bauchfluss mit Tamarinde, Gelbwurz und dem getrockneten Magen des Stachelschweins. Er wird für seine Heilkünste geachtet und gewährt jedermann Schutz. Aber ich habe nie von einem Mahut gehört, der sich einmal in Brust oder Kraul versucht hätte.

Und dennoch fürchtete sich der Junge nicht, der da im Seegras lag, Locken zwischen den Fingern, Halme zwischen den Zehen und den Wickelrock voller Steine. Auch nicht, als das letzte Bläschen seine Lungen verließ. Ehe ich verstand, was geschah, noch bevor ich mit Armen und Beinen rudern konnte, holte etwas nach mir aus und schlang sich um meine Brust. Nicht rau wie ein Strick, sondern fest wie ein Muskel. Es zog mich in die Höhe, und schon fand ich mich über dem Meer wieder, rittlings zwischen zwei graubraunen, sonnengewärmten Hügeln, die schwebend im Wasser trieben, ein kleinerer und ein größerer. Und wären die Götter nicht so weise, sie hätten wohl gemeint, da reite ein Kind auf einer ungeheuren Erdnuss durch den Indischen Ozean. Über ihm der Himmel, unter ihm das Meer und vor ihm, in der Ferne, die Ufer der Orangeninsel.

Dalee war mein Schatten, mein Fels und mein treuester Freund. Und so verzeihe ich ihm, dass er mich eines Tages töten wollte.

Das Schiff

Wer nach den Inseln meiner Kindheit sucht, der wird sie nicht finden. Zumindest nicht mit dem ersten Blick auf den Globus. Indien ist ein großes Land, und wie jeder weiß, ist es das einzige weit und breit, dessen Umriss einem Elefantenohr gleicht. Und die Andamanen? Nun, sie sind ein stolzer Teil der Nation. Aber wenn die Welt ein Elefant ist und Indien sein Ohr, dann können die Andamanen nur das Auge sein. Oder die Pupille. Oder der winzige, helle Schein auf der Regenbogenhaut.

Die Inseln, die ich meine, liegen gut versteckt im Golf von Bengalen. Sie sind die Schwestern der Nikobaren im Süden, und nur der milchig blaue Cocokanal in ihrem Norden trennt sie von einem weiteren, weltabgeschiedenen Archipel, der bereits zu Burma zählt. Rangun ist nahe, so nahe, dass man fast seine Schreibmaschinisten tippen hört. Am Horizont glimmen die Feuerberge von Sumatra, und in klaren Nächten scheinen die Tempel Siams zwischen Meer und Sternenhimmel zu funkeln. Mutter Indien aber ist weit, weit entfernt, siebenhundertundvier Seemeilen, eine Kabellänge und einen mutigen Schritt an Land.

Und doch ist Indien überall.

Der Junge, der ich einmal war, strich durch Mangrovensümpfe wie ein Tiger in den Marschen von Bengalen. Er badete in Sommerseen, grün wie die Lagunen an der Pfefferküste von Kerala, und erkundete Märchenwälder, wie sie in den Himmel von Madhya Pradesh wachsen. Er sah über Höhen, die sich in Schleier hüllten wie die Palaniberge von Madras, lief durch blumenbedeckte Täler wie die Mönche in Uttaranchal, und wohin seine Füße auch gingen, nach Norden, Süden, Osten und Westen, irgendwann kamen sie an den Saum der Andamanensee, die so glitzert und glänzt, wie ich mir die Ufer von Puri, Orissa oder Palolem, Goa, erträumte. Alles ist von größter indischer Herrlichkeit.

Nur eines fehlt: Elefanten. Sie kommen in der Natur der Inseln nicht vor. Und kein Blatt, kein Ast und kein Baum auf den Andamanen hätte je Elefantenhaut gestreift, wäre nicht eines Tages im belebten Hafen von Kalkutta, irgendwo zwischen Kohlekarren, Kühen und weiß gewandeten, wuselnden Trägern, ein Schraubendampfer auf Reisen gegangen. Er fuhr den Hugli hinab, im heiligen Wasser des Ganges, und passierte Diamond Harbour, das einstige, längst vergessene Hajipur der Seeräuber und Banditen, vorbei an Leichenträgern am Fuße des Flusses, die sich neugierig den Hals verdrehten, und Leintuchwäschern in den Ghats, die ihre Laken auf die Ufersteine schlugen und urplötzlich von ihren schmutzig braunen Zubern ließen.

Der Dampfer steuerte nach Osten, hinaus aufs Meer und hinein in meine Erinnerung, wo er bis heute verborgen liegt wie ein Schatten im Ozean. Und wenn er sich daraus erhebt, mit seinem Lademast, seinem bengalroten, qualmenden Schlot und den Windhutzen, aus denen ab und zu ein Makake linste, dann fällt mir wieder ein, wie er in der Windsee rollte, wie er in Wellentäler fiel, wie alles zitterte und bebte an Bord. Der alte Kahn, er sah aus, als sei er schon einmal versenkt und wieder gehoben worden. Das Letzte, was ihn in den Nähten hielt, schien der Rost zu sein, der wie ein schwerer, melassiger Rum die Wand hinunterkroch.

Wir nannten ihn bloß «das Schiff».

Unser Platz war an Deck. Da, wo sich der Dung der Ziegen mit dem betelroten Speichel der Männer und dem schwefelfarbenen, halb verdauten Butterschmalz vermischte, das die Reisenden aus den Mägen würgten. Es roch nach Talg und Tier, nach Asche und Öl, nach Fett, Fäulnis und Vergorenem. Das Schiff war schwarz von seiner Menschenfracht und wälzte sich über die See wie eine Woge aus Fleisch. Jäger und Fährtenleser, Tischler und Zimmerer, Topfrührer und Messerwetzer, Reispflanzer und Küstenfischer mit ledriger Haut und vom Meer verwaschenen, lichtgetrübten Augen, Landlose aus Kerala, Verstoßene aus Ostbengalen, Hungerleider aus Bihar, die Wangen eingefallen vor Entbehrung und Not, Mütter und Väter, Töchter und Söhne, Säuglinge in verlausten, staubverdreckten Tüchern, manche ohne Namen, ohne Ursprung, fremd, entwurzelt und heimatlos. Sie alle drängten sich wie die Kerne im Granatapfel rings um die gefräßige Ladeluke herum, und wenn es Abend wurde und Wind aufkam, rückten sie noch enger zusammen.

Mein Bruder schlief in Mutters Schoß und schmiegte sich an ihren Sari. Ich lag nahebei, wo noch ein Eckchen für mich war, kauernd auf dem kalten Boden aus Stahl. Mal verirrte sich ein Kinderzeh in mein Ohr, mal krabbelte mir eine Schabe ins Haar oder eine Maus über den Nacken. Schon setzte ich mich wieder auf und schaute mit großen Augen in die schwankende Nacht.

«Sch, sch, mein kleiner Schwamm», sagte Mutter. «Leg dich hin, Junge, und saug nicht alles in dich auf.»

Jedes Mal, wenn sie mich so ansah, blitzte ein Zahn zwischen ihren Lippen hervor, nur die Zahnspitze, wie ein kurzes, keckes Zwinkern, das allein für mich bestimmt war. Ihr Mädchenlächeln erzählte von Hoffnung, ihr seegrüner Blick strahlte im Hellen wie in der Dunkelheit, und ihre sich stetig mehrenden silbernen Strähnen verrieten die Sorgen, die sie vor uns verbarg.

Mutter fand kaum in den Schlaf inmitten von Tampen und Tauwerk, Okras und Bittergurken, Schafböcken und blökenden Lämmern, zwischen Bootsleuten, die ihre Biris rauchten, gerollt aus Tabak und Tendublättern, und den Schwarzen, wie Mutter sie nannte, weil sie aus den Tiefen des Dampfers kamen.

Die Schwarzen lebten dort, wo das Feuer loderte. Ihre schäbigen Kleider trugen den Geruch von Flammen. Ihre verbrannten Arme waren von Schaufeln und Schürhaken gezeichnet, und sobald ihre Schicht an den Kesselöfen endete, stiegen sie aus ihrem Schattenreich empor, um den Rauch auszuhusten, den sie eingeatmet hatten. Dann kletterten sie an Deck, mit geteerten Lungen, verrußter Miene und stechenden Augen. Sie ließen sich im schwankenden Licht einer Ankerlaterne nieder, und nicht lange, da griffen sie in ihre Taschen, fischten Kaurischnecken hervor und begannen zu würfeln. Ihre Schneckenhäuser prasselten auf den Schiffsboden wie ein Regen aus Glas. Sie pendelten aus, umringt von glutversengten Heizerfüßen, und sobald sie stillstanden, zählten die Schwarzen mit lautem «Bheenchod!» und «Bejammaa!», wie viele Kauris auf die getigerte, runde und wie viele auf die gerillte, offene Seite gefallen waren, während sich andere mit dem Wind über die Reling entleerten.

Wir waren nichts. Wir kamen aus dem Nichts. Wir fuhren ins Nichts hinein. So muss Mutter gedacht haben in dieser Nacht auf See, die ohne Sterne blieb.

Ich war elf Jahre alt. Ein Junge, der zum ersten Mal das Meer sah und vielleicht zum letzten Mal die Ufer seiner Heimat, die mit jedem Kolbenschlag weiter in die Ferne rückten und mit jedem dumpfen, metallischen Stampfen der Maschinen fremder, verwischter und unerreichbarer wirkten. Am Morgen, in den emsigen Stunden vor der Überfahrt, hatte ich gebrüllt: «Nein! Nein, ich will nicht!», und meinen eigenen Vater wie einen Dämon verflucht. Der klemmte mich schon bald unter den Arm, zusammengefaltet wie die «Hindustan Times», und ich schlug so fest und verzweifelt auf seinen Rücken ein, dass die Stauer und Korbträger glaubten, der sehnige, sonnengefleckte Mann wollte mich entführen.

«Lass mich! Lass mich los!», hörten sie mich schreien. «Ich weiß schon gar nicht mehr, wie Großmutter aussieht!»

Kaum hatte er mich an Bord geschleppt, da kullerten mir die Tränen über das Gesicht. Ich weinte so bitterlich um meine geliebte, schmerzlich vermisste Großmutter, als hätte sie gerade ihren letzten Atemzug getan. Das Braun ihrer Augen, das rote, kreisrunde Bindi zwischen ihren Brauen, ihr weißes Haar, das weich wie Lammfell war, wenn sie mich umarmte und ihre Wange sanft an meine legte. Alles schien zu verblassen wie die Farben eines Aquarells. Zurück blieb nur ihre Stimme. Ihre wohltuenden Worte, die sie flüsterte, wenn ich wach lag und glaubte, ich würde niemals in den Schlaf finden, nicht in diesem Leben und auch nicht mehr in den tausend Leben danach.

«Aber, aber», flüsterte Großmutter in solchen Nächten und strich über meine Stirn, «wer sagt denn, dass du schlafen musst? Schließ bloß die Augen, hörst du? Ruh dich nur ein wenig aus, das genügt, mein Junge.»

Und gleich nachdem sie die Worte gesprochen hatte, versank ich in süßen Träumen.

Gewiss dachte ich auch an meinen Großvater und an den Eisensplitter tief in seiner Hand. Der alte Haudegen hatte uns Brüdern unbedingt beweisen wollen, wie jung und geschmeidig er sich noch fühlte. Dada, o, Dadaji, wie lange warst du nicht mehr auf einem Elefanten geritten?

«Seht her, Kinder!», sagte er an jenem denkwürdigen Tag und ließ sich von Dalee tragen, rings um das kleine Haus, in dem wir gemeinsam lebten. Nicht auf dem Rücken des Elefanten. Nein, das wäre zu leicht gewesen. Großvater, der die Arme ausbreitete, hing waagerecht in seinem eingerollten, mehrfach verschlungenen Rüssel wie ein knorriger Baumstamm. Wir Kinder jauchzten und klatschten, als wir das Kunststück erlebten, und beflügelt von all dem Jubel ließ Großvater seinen Elefantenhaken zwischen den Fingern kreisen. Geradeso als würde er einen Trommelschlägel schwingen.

«Junge», sagte er stets. «Vergiss niemals deinen Haken! Ein Elefant braucht Zucht, die gute alte, militärische Härte. Sieh dir nur an, wie es in einer Elefantenherde zugeht. Die Bullen und Kühe stoßen und treten sich, sie peitschen und prügeln einander, sie schlagen sogar ihre Kälber, ihre eigenen Töchter und Söhne. Glaub mir, Elefanten sind die reinsten Diktatoren. Schlimmer als dieser Russe.»

«Welcher Russe, Großvater?»

«Stalin!»

Unser Großvater hatte sogar einen Kosenamen für den Elefantenhaken. «Stachelstock» nannte er ihn, was aus seinem Mund beinahe liebevoll klang, doch ich konnte ihn nicht leiden, den spitzen, hölzernen Stab mit der eisernen Klinge und dem gekrümmten Stück Metall an der Seite. Ich sah es in den Augen der Elefanten. Sobald sie Großvaters Stachelstock bemerkten, geriet etwas in ihren Blick. Mal war es Furcht, mal Zorn, mal etwas Fernes, Verborgenes, das kaum zu deuten war und durch den Elefantenhaken urplötzlich zum Vorschein kam.

Ob es Dalee ähnlich erging? Er hatte Großvater schon viele Hundert Mal in die Höhe gehievt und wusste, wie schwer er war. Er wusste auch, wie fest er zudrücken konnte, um ihn nicht zu zerquetschen, und er wusste genau, wie viel Kraft er aufwenden musste, damit Dada nicht versehentlich aus der Schlinge seines Rüssels glitt.

Trotzdem lockerte der Bulle auf einmal den Griff. Und Großvater? Er fiel in einen Oleanderbusch hinein. Dabei bohrte sich der Elefantenhaken zwischen die Knochen seines Handgelenks und brach darin ab. Die Klinge verschwand unter seiner pergamentenen Haut und verwuchs darin, weil uns das Geld für einen Doktor fehlte, aber Großvater störte sich nicht an dem Eisen in seinem Fleisch. Dadaji trug es wie eine Kriegsverletzung. Voller Vergnügen rief er mich immer wieder zu sich heran, damit ich die Klinge in seiner Hand befühlte. Dann spürte ich auch seinen Puls, der rumpelte wie die Dampflokomotiven in unserer Gegend, wenn sie die Brücke über den lehmbraunen Fluss passierten. Und Dada, er lachte aus voller Kehle und mit halbem Gebiss.

Wir ließen eine große Familie zurück.

Als ich geboren wurde, waren meine Eltern müde. Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie einfach keinen Namen für mich fanden. Wäre ich ein Mädchen geworden, hätten sie mich Chandrika genannt, Licht des Mondes. Mädchennamen sind süß wie Sirup und zart wie die Teigbällchen, die man darin rollt, doch mit einem Namen für einen Jungen taten sie sich schwer. Mutter mochte Balachandra, junger Mond, Vater nicht. «Mein Sohn ist keine Tempeltänzerin!», sagte er. Auch für den Namen, den der Dorfastrologe aus meinem Rashi, dem Tierkreiszeichen, und meinem Mondhaus errechnete, ließ er sich nicht begeistern: Nihar, von Morgentau bedeckt. «Er wird verflucht noch mal Lakshman heißen!», schimpfte Vater – genauso wie er selbst und wie der Halbbruder des Gottes Rama. «Dann nenn ihn doch gleich Vishnu!», gab Mutter zurück, denn Rama ist bekanntermaßen Vishnus siebte Inkarnation. «Oder Omvishnu, deinen kleinen, heiligen Sohn!» Und weil sich meine Eltern nicht einig wurden, holten sie den Rat der Freunde, Verwandten und Familie ein. In den elf Tagen nach meiner Geburt zeigten sie mich überall im Dorf herum und baten um Vorschläge für meine Namenszeremonie.

«Shiva!», sagte Großvater, womit wir fast alle höchsten Hindugötter beisammenhatten. «Wir sollten ihn Raju nennen», sagte Tante Uma, «wie einen Königssohn!» Aber in den Ohren meiner Großmutter klang Raju ein wenig zu vermessen für einen Elefantenjungen, Ravi, der Name, den mein Onkel Kishor empfahl, war ihr dagegen zu gewöhnlich. «Ziegenhirten heißen Ravi!», sagte sie. Großmutter sah in mir einen Anup, einen Jungen, der sich mit keinem anderen vergleichen lässt. «So ein Kind gibt es nur einmal auf der Welt», sagte sie. «Schaut euch doch seine Nase an, sie zeigt in den Himmel wie ein Entenschnabel!»

Die Gespräche verwirrten meine Eltern noch mehr, doch sie mochten niemanden vor den Kopf stoßen. Das ist der Grund, weshalb mein Vorname ein kleines bisschen länger ist als andere. Er lautet Omvishnu Nihar Anup Shivaraju Ravi Lakshman Balachandra.

Ich bin dankbar für diesen Namen, er klingt wie Poesie. Und wenn mir schwer wurde auf der Reise, wenn mich der Kummer erdrückte, wenn ich über den wilden, weiten Ozean sah, der für einen Jungen voller Fabelwesen und Ungeheuer war, und ich mich fürchtete, wenn plötzlich ein Bengalischer Tiger aus den Fluten sprang, das Maul aufgerissen, die Pranken gespreizt, und ein zweiter, noch schrecklicherer Tiger jagte dem ersten nach, dann rezitierte ich die Silben wie ein schützendes Mantra.

Om vish nu, ni har a nup, shi va ra ju, ra vi laksh man, ba la chan dra.

Und schon bald kam ein großer, roter, stacheliger Fisch an die Meeresoberfläche und verschlang die beiden Raubkatzen. Die Worte wogten wie das Schiff in den Wellen, und meine Seele segelte mit den Fregattvögeln, die über den Gischtkronen der Hecksee schwebten.

Der Beamte, der die Passagierlisten schrieb, mochte meinen Namen nicht, genauso wenig wie meinen Geruch. Ein schweres, süßsaures Elefantenaroma umwehte meine Familie. Es war nicht von Haut und Haaren abzuwaschen, auch nicht mit Seife, und so hielt sich der Staatsdiener ein Tuch vor die Nase, als wir sein kleines Reich vor der großen Reise über den Ozean betraten.

Der Beamte hockte in einer Hafenhütte, umringt von Schränken, die mit zahllosen rostigen Schlössern verriegelt waren. Auf den Schränken lag Papier, teils in Jutesäcke gestopft, teils lose wie Laub. Die oberen Blätter stapelten sich bis hinauf zum Wellblechdach, das die schmutzigen Wände überspannte, und bremsten den Windmacher an der Decke. Die unteren welkten in der salzigen Hitze. Sie schienen unter dem Gewicht der anderen Schriftstücke allmählich zu Staub zu zerfallen. Dieser Mann der Ordnung, der mit wichtiger Miene in jenem wüsten Durcheinander hauste, wies die ausgeprägtesten Wangenknochen auf, die man sich vorstellen konnte. Und sein Gesicht war so breit und fleischig, dass es mich an einen Makhna erinnerte, einen erwachsenen Elefantenbullen, dem die Stoßzähne fehlen. Kein Mahut aus meinem Dorf hätte sich jemals mit einem Makhna eingelassen, sie sind gefährlich und unberechenbar. Makhnas haben etwas zu kompensieren.

«Junge», raunte der Makhna, nachdem ich meinen Namen für ihn aufgesagt hatte, fehlerfrei und so melodisch wie ein Gedicht über den Frühling. «Was soll das sein?»

«Onkel, das ist mein Vorname.»

«Schreib ihn auf!», sagte er.

Aber wie? Bis dahin hatte ich nie eine Schule von innen gesehen, eine echte Schule mit einem Dach auf den Wänden und einer richtigen Lehrerin mit Rohrstock in der Hand. Ich war doch bloß ein Elefantenjunge. Ein Sohn, der einmal seinen Vater beerben würde. Und alles, was ein Knabe aus meiner Familie wissen musste, brachte er mir bei.

«Elefantenstunde» nannte Vater seine Lektionen. An jedem Morgen, wenn sich Dalee auf die Seite legte, rieb ich die Ränder um seine Elefantenaugen mit Ghee ein. «Das schärft den Blick», sagte Vater und sah mir geduldig dabei zu. Danach schrubbte ich die Elefantenhaut mit den Schalen einer Kokosnuss. «Besonders gründlich hinter den Ohren und zwischen den Beinen», wies Vater mich an, «und vergiss nicht die verflixte Stelle, Junge!», womit er die Wurzeln der Stoßzähne meinte, die sich so schnell entzündeten. Ich schabte die verhornten Schwielen von den Elefantenfüßen, so lange, bis ich ganz weiß war von ihrem Staub, feilte Elefantennägel, kurierte Elefantenfußpilz, zog mit den Fingerspitzen fette, milchweiße Maden aus den Falten der Elefantenhaut. Oh ja, darin war ich wirklich gut! Beim Allmächtigen, ich beherrschte sogar die «magischen Zehn», alle zehn bekannten Wege, die einen kletternden Menschen hoch auf den Rücken eines Elefanten führen. Über den Schwanz, über die Ohrläppchen, über die Flanken, über die Beine und über den Rüssel.

Aber Buchstaben, Silben, Worte, Sätze und Zeilen auf Papier blieben für mich genauso schleierhaft wie für meine Eltern. Sie konnten keinen der Namen, die sie mir gegeben hatten, lesen oder schreiben, und weil es zu viele waren, um sie jedes Mal in den Mund zu nehmen, wenn das Mittagessen wartete, riefen sie mich einfach Beta, Sohn. So war ich trotz aller Mühen meiner Verwandtschaft auf gewisse Weise namenlos geblieben.

Om vish nu, ni har, a nup, shi va ra ju, ra vi, laksh man, ba la chan dra.

Ich wiederholte Silbe für Silbe, diesmal gemächlicher, und der Makhna notierte sie auf einem Zettel.

Dann sah er auf.

«Das ist kein Name. Das ist ein Masala.»

Der Makhna vertiefte sich abermals in das Papier, er zögerte, Sekunden vergingen wie Minuten, Minuten wie Stunden, Stunden wie Jahre, irgendwo auf dem Erdball wurden Königreiche erschaffen und gingen mit wehenden Fahnen wieder unter. So sehr kam er über der handschriftlichen Gewürzmischung ins Grübeln, zwischen süß und sauer, salzig und bitter, würzig und schal. Als fragte er sich, welcher meiner Namen ihm wohl am besten schmeckte. Der Makhna fiel geradezu in die Buchstaben hinein, und die Aktenschränke lugten ihm dabei neugierig über die Schulter.

Der Onkel spürt die magische Wirkung des Mantras, dachte ich bei mir und lächelte zu ihm auf, zwischen den drei schwarzen Fernsprechapparaten auf seinem Pult und der wuchtigen Rechenmaschine hindurch.

Da kreiste eine Fliege um seinen Bart. Nun betrachtete er beides, die Buchstaben auf dem Papier mit dem einen Auge und mit dem anderen die Fliege vor seinem Gesicht. Ich wartete darauf, dass er den Mund öffnete und nach ihr schnappte, um sie zwischen seinen gewaltigen Kiefern surren zu hören. Doch da scheuchte er die Fliege mit einer Geste davon und verjagte mit dem Ungeziefer auch das wogenglättende Mantra.

Der Makhna nahm den Stift und strich die Buchstaben zusammen. Nur zwei ließ er übrig. Er vermerkte «N.A.» in seiner Liste, Nihar Anup.

Nach meinem Familiennamen fragte er gar nicht erst.

Das Schiff war eine schwimmende Stadt. Kleiner als Bombay, grauer als Delhi, kümmerlicher als so manches Armenviertel an den schäbigen Ufern des Cooum, der schwarz wie der Tod durch Madras fließt. Aber lauter und lebendiger als alles, was wir Elefantenjungen je zuvor gesehen hatten. Und sobald diese Stadt erwachte, streunten wir durch ihre Gassen, die sich in den Ozeanwellen hoben und senkten.

«Pass auf Du auf!», sagte Mutter mit mahnender Stimme, ehe wir aufbrachen. «Lass Du niemals aus den Augen, mein Sohn!»

So nannte sie meinen Bruder. Du. Schlicht und einfach Du, weil Du der einzige Name war, auf den er hörte. Es lag an der Art, wie die Großen mit ihm sprachen. «Du bist aber ein Hübscher!», meinten sie. «Du süßes Früchtchen, du!» Sie sagten so oft «Du, du, du!» zu ihm und kitzelten ihn unter dem Kinn, bis er schließlich voll und ganz davon überzeugt war, dass Du sein wirklicher Name sei. Wenn man ihn fragte: «Wie heißt du?», dann antwortete er bloß: «Du».

Der kleine Du war ein Buddhu, ein Stolperprinz. Du konnte nichts dafür, schuld waren einzig und allein seine Proportionen. Unglücklicherweise wuchsen seine Beine langsamer als sein Rumpf, und sein schaukelnder, übergroßer Kinderkopf hatte alle Mühe, das körperliche Durcheinander zu entwirren. So strauchelte, purzelte und wirbelte der kleine Du durch sein junges Leben, das ihn wieder und wieder zu Boden warf. Es sei denn, ich fing ihn schnell genug auf.

Zusammen scheuchten wir Laufenten über das Deck, jene Schnabeltiere, die ihre Hälse stolz nach oben richten, obwohl sie weder fliegen noch sonderlich weit springen können. Wir Kinder setzten ihnen kleine Turbane auf die Köpfe, aus Lumpen und Maulbeerbast. Von Zeit zu Zeit jedoch wurde eine Ente frech, sie machte kehrt, sann auf Rache und heftete sich plötzlich an unsere Fersen. Dann waren wir es, die fortrennen mussten. Und rannten wir nicht schnell genug, so zwickte sie uns schnatternd in die Waden.

Die Schaben waren leichter zu erwischen, so rund, wie sie sich zwischen all den Menschen und Tieren fraßen. Wir lockten sie mit Zuckerwasser in ein tiefes, ausgelecktes Honigglas. Mögen uns die Götter vergeben, denn mein Bruder behandelte die Schaben nicht gerade wie lebendige Wesen, sondern wie seelenloses Spielzeug aus Blech. Der kleine Du bemalte ihre Panzer mit Sindurpulver, zeichnete eine Linie in den Schmutz und setzte sie an den Start. Dabei drückte er gerne zu fest. «Guck mal!», sagte er dann, zog eine Schnute und deutete auf eine bedauernswerte Kakerlake, die reglos auf dem Rücken lag. «Die geht nicht mehr!»

In der schwimmenden Stadt wohnte auch eine Katze, ein Bengalkater mit leuchtenden turmalingrünen Augen, der im Hafen von Kalkutta an Bord geschlichen war. «Na los!», rief Mutter und schüttelte ein Säckchen Salz in ihrer Hand. «Streut es ihm auf den Schwanz, dann bleibt er stehen und lässt sich fangen!» Aber so wie unsere Seebeine schwankten, während wir dem gefleckten Kater folgten, so heftig flatterte auch unser Herz. Wir taten so, als wäre es der Devilish Cunning Panther, von dem uns Großvater erzählt hatte. Einhundertfünfzig Menschen hatte der verteufelt listige Leopard angeblich gerissen. «Nur Frauen und Kinder!», sagte Dadaji. Jeden zweiten Tag holte sich das Raubtier einen Jungen oder ein Mädchen und ließ nur die Hände, die Füße und ein paar Knochen zurück, so lange, bis ihm ein mutiger Ziegenhirte aus dem Land der Gond das Handwerk legte. Er schnitt ihm den Magen auf und fand darin ein Knäuel aus Kinderhaaren.

Einmal versuchten wir, Shanti zu reiten, die einsame Büffelkuh eines Bauern. Nirgends an Bord hatte sich Platz für sie gefunden, nicht auf dem Deck bei den Reisenden, nicht unter Deck bei den Seeleuten, den Kesselheizern und Maschinisten. Erst recht nicht im Laderaum, wo sich die wertvolle Fracht des Schraubendampfers verbarg, von der ich noch erzählen werde. Und so hatte man Shanti, die Friedliche, kurzerhand im Vorderschiff festgeseilt. Wir Brüder hätten der Büffelkuh wohl besser zwei Hühner aufgebunden, bevor wir auf ihren Rücken stiegen, denn gleich beim ersten Reitversuch warf sie uns ab. Und kaum stellten wir uns wieder auf die Füße, um es erneut zu probieren, senkte Shanti drohend die Hörner.

«Schnell!», rief ich und stieß den kleinen Du unter das wehende Segeltuch, das die Schiffsreserven und das Reisegepäck vor dem salzigen Wasser der Gischt bewahrte. Wir fielen auf die Knie und krochen durch ein Wirrwarr aus Kanistern und Spundfässern, Korbflaschen und Konservenbüchsen, Fischöl und Petroleum, Chilisamen und Kichererbsen, Steckzwiebeln und Rosinen, Kokosfett und Kräuterseife, Flaschenzügen und Fackeln, Flößerhaken und Feuerwerkskörpern, Zelten und Waggondecken, Äxten und Beilen, Sägen und Spalthämmern, Klingen und Keilen.

«Was ist bloß da drin?», flüsterte mein Bruder und lugte angestrengt in die Wurmlöcher einer Seekiste hinein, die wie eine Schatztruhe war. «Silber? Gold?»

Wir zogen Draht aus einer Krabbenfalle und machten uns am Hängeschloss zu schaffen. Es sollte eine Weile dauern, doch schließlich schnappte es tatsächlich auf. In der Seekiste, die wir mit zittrigen Händen öffneten, verbargen sich Schachteln aus braunem Karton, und wenn wir sie schüttelten, rappelten und rasselten sie verheißungsvoll. «Perlen», raunten wir, war doch jede bis zum Rand mit glänzenden Kugeln gefüllt. Wie hätten wir ahnen sollen, dass es ein Schatz aus Jagdschrot war?

Das Fernglas aus der Kiste hatte Zauberkräfte. Wenn wir die Finger auf die Perlmuttbeschläge legten und vorsichtig durch die Linsen sahen, veränderte sich die Welt vor unseren Augen. Der kleine Du wirkte noch kleiner als zuvor, und das weiße, im Fahrtwind flatternde Segeltuch über unseren Köpfen wurde zu Eischnee. Aber wozu war die schwere, schwarz gelackte Maschine gut, mit den Hebeln, den Rädchen und den vielen Tasten voller Zahlen und Zeichen? Wir entdeckten sie unter einem Stapel dunklem Papier, das unsere Finger färbte, als wir es berührten.

«Das ist eine Waage», sagte ich aus voller Brust, denn ein großer Bruder sollte sich keine Blöße geben. «Damit wiegen sie Fische. Und mit dem Papier wickeln sie sie ein.»

Der Morgen duftete nach Meer und Milch, nach Nelken, Kardamom und Patschuli. Chai köchelte auf offenem Feuer, Samosas tanzten in sprudelndem Öl, Küchlein aus Bohnen und Reis garten in dampfenden silbernen Töpfen. Wir Kinder saßen da, die Beine gekreuzt auf einem Berg aus Strick und Tau, und sahen dem Bartscherer zu. Er rasierte Badshah, den Ranchi. Ritsch, ratsch ließ er sein Klappmesser im Takt der Wellen tanzen. «Auch der mutigste Mann schielt einmal unter sein Bett», sagte Vater immer, doch dieses eherne Gesetz schien für Badshah nicht zu gelten. «Badshah schläft nie», erzählten sich die Reisenden. «Das muss er gar nicht, weil er tief in sich ruht.» Wohl auch, weil Badshah unentwegt Paan kaute, die Mischung aus Betel, Kalk und Blättern hielt ihn wach. Ich weiß bis heute nicht, ob er nur ein einfacher Mann aus Ranchi war oder ob sie ihn Ranchi nannten, einen Verrückten, weil sich in der Stadt die berüchtigtste Nervenheilanstalt von ganz Britisch-Indien befand. Badshah, der sich Morgen für Morgen die Zunge mit Draht abrieb, war kein allzu großer Mann, aber sein äußerst kräftiger Rumpf wuchs in die Breite wie die Krone des Götterbaums. Sein Hals war wie ein Fass, und rundherum trug er eine Kette, an der zwei blutverkrustete Giftzähne baumelten – in der Nacht hatte der Ranchi eine Viper erlegt. «Sie war fünf Fuß lang», behaupteten die Leute, und von Erzählung zu Erzählung wurde sie länger. «Badshah zog sie am Schwanz aus ihrem Loch und erwürgte sie in seiner Faust!»

Nach der Rasur machte sich der Ohrenputzer ans Werk. Er trug einen essigroten Turban. Aus dem gewundenen Schal auf seinem Kopf ragten Nadeln, Spieße und Zangen heraus, gröbere und feinere. Damit stocherte er in Badshahs Gehörgängen herum wie ein Kranich, der im flachen Wasser nach Stichlingen pickt. Seinen Fang strich der Putzer auf seinem Handrücken ab, denn sein Preis bemaß sich nach der Beute: einen Viertelanna für etwas Weiches, einen halben für etwas Hartes. Wie sich zeigte, saß im Ohr des Ranchis etwas fest, die Nadeln, die Spieße und sogar die Zangen schienen daran zu scheitern. So griff der Putzer an seine Schläfe und zog einen blitzenden Messingstab aus dem Turban. Er schob ihn tief hinein in die dunkle Höhle, so weit, bis er darin auf einen Gegenstand traf. Nun drehte er den Stab halb herum und holte einen Stein aus dem Ohr hervor, einen hübschen honiggoldenen Brocken, der in der Sonne glänzte. Badshah blinzelte nicht einmal, und auch der zweite noch größere Ohrenstein ließ ihn ungerührt. Der Putzer setzte ihn auf seinen Handrücken wie eine Zahl auf eine Rechnung. Bald legte er noch einen dritten und einen vierten hinzu. Beim fünften Brocken jedoch packte der Ranchi den Putzer an der Gurgel.

«Einen halben Anna für einen Stein? Wie viele davon willst du mir noch in den Ohren verstecken?»

Es sollte einer der wenigen Sätze sein, die Badshah während der Reise verlor. Ein anderer hingegen, ein Mann mit verzerrtem Mund, der an einer Windhutze lehnte, redete umso mehr. Der Schiefmäulige hielt sich den Knöchel, von Krämpfen geschüttelt, nass vom Schweiß und vom blutbrechenden Fieber beinahe aufgezehrt.

«Heuschrecken», stammelte er vor sich hin. «Esel! Ameisen! Fledermäuse!»

Der Mann hatte Erscheinungen. Seit er im Schlaf von einer Ratte gebissen worden war, sprach er mit Geistern und Dämonen. Seine Wunde schimmerte rot in seiner dunklen Haut, die sich zusehends blau verfärbte, und wenn der Schmerz kam, verzog er das Gesicht wie ein Kind, das in eine Zitrone beißt. Dann schossen gelbliche Tränen in seine glasigen, unterlaufenen Augen.

Um den Kranken herum lagen Zaubersteine und viele andere Dinge verstreut, eine Opiumdose aus Kamelbein, ein Amulett aus dem Zahn eines Flusspferds, Alaunkristalle und Kampferpulver gegen den bösen Blick, Kokosschalen, Senfsamen und Chili. Ein Geistlicher mit wilden Brauen hatte die heilenden Gegenstände dort ausgebreitet. Sein Haarschopf reichte ihm bis zum Steiß und sein weißer, wallender Bart bis zum Nabel. Er war in zwei Zöpfe geflochten, die schaukelten, wenn er die Stimme erhob und zu den Reisenden sprach.

«Hört mich an!», rief der Swami. «Lasst mir die Tiere in Ruh! Was nützt es, die Ratten an Bord zu erschlagen? Ich sage euch, nicht der Biss des Nagers ist es, der diese arme Seele so quält.»

Der heilige Mann fischte in seinem Sammelsurium und zog ein Fläschchen hervor.

«Ihr rätselt, was dem Kranken wirklich fehlt?», fragte er, während der Seewind um seine Zöpfe wehte. «Es ist das Feld unter seinen Füßen! Der Mann ist Bauer und vermisst seine Heimaterde wie wir alle.»

Mit diesen Worten hob er den Arm und träufelte eine zähe ackerschwarze Tinktur auf den Rattenbiss, als gösse er heißen Tee in eine winzige Tasse. Nun nahm er eine Nuss des Kaschubaums. Der Swami hielt sie gut sichtbar zwischen seinen dürren, krumm gewachsenen Fingern und warf sie blindlings über seine bloße Schulter. Da sprang ein Makake aus der Windhutze heraus, das Äffchen schnappte nach der Schalenfrucht, fauchte und verschwand wieder im Schiffsinneren.

«Jede Kreatur auf diesem Dampfer ist ein göttliches Geschöpf, auch die Makaken, die Vipern und die Ratten. Wohnt nicht in Hanuman, dem Herrn der Affen, die Kraft? Bringt nicht die Schlange den Regen? Und auf welchem Nager, ihr Leute, reitet Ganesh, der Elefantenköpfige, über die Berge, die Flüsse und das Meer?»