9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ariston

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

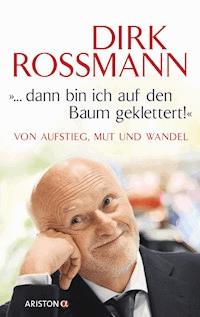

Ich habe oft Dinge getan, die sonst keiner macht

Er ist ein Mann der Widersprüche. Harter Wettbewerber einerseits, sozial engagiert andererseits. Dirk Roßmann, Erfinder und Pionier des modernen Drogeriemarktes, große Unternehmerpersönlichkeit und mehrfacher Millionär. Widerständen ist er nie aus dem Weg gegangen. Sein Credo: niemals aufgeben!

Bereits im Alter von 12 zeigte sich sein Unternehmergeist: Er lieferte Drogerieartikel mit dem Fahrrad aus und verkaufte sie 10 Prozent billiger. Mit gerade mal 25 Jahren eröffnete er in Hannover den „Markt für Drogeriewaren“ und legte damit den Grundstein für sein Firmenimperium.

Doch die Erfolgsgeschichte kennt auch Brüche: 1996 stand das Unternehmen vor dem Konkurs, privat hatte sich Dirk Roßmann an der Börse verspekuliert, und im gleichen Jahr erlitt er einen Herzinfarkt. "Von da an habe ich alles auf Null gestellt und versucht, die Firma zu retten."

Durch diese Krise veränderte Dirk Roßmann sein Leben und durchlebte einen tiefgreifenden Wandel. Das sieht er heute als Grund für seinen Erfolg an. - Ein Mann mit Haltung, reich an Lebenserfahrung, ein kluges und weises Buch, eine Orientierung in einer unübersichtlichen Zeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 315

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Ich habe oft Dinge getan, die sonst keiner macht

Als Dirk Roßmann 1972, mit fünfundzwanzig, seinen ersten Drogeriemarkt in Hannover eröffnete, rechnete er mit einem Monatsumsatz von 40000 Mark - doch schon am Ende des Eröffnungstages waren 20000 Mark in der Kasse. Das neue Geschäftsmodell traf den Nerv der Zeit und schon bald folgten der ersten Filiale viele weitere in ganz Deutschland.

Ein Querdenker ist er immer gewesen. Die Schule interessierte ihn wenig, dafür Schopenhauer und Nietzsche umso mehr. Mit sechzehn erfuhr er, dass sein leiblicher Vater ein früherer Nachbar war. Und als er zur Bundeswehr eingezogen wurde, ging er dagegen vor Gericht, weil er mit achtzehn bereits der Ernährer der Familie war. Schließlich kletterte er aus Protest gegen seine Einberufung auf den höchsten Baum der Gegend ...

Der Spieler in ihm machte auch vor der Börse nicht Halt. 1996 stand sein Unternehmen vor dem Konkurs – mit großem persönlichem Einsatz konnte er seine Geldgeber davon überzeugen, dass er es wieder packen würde. Er hatte nicht zu viel versprochen, heute führt er ein Milliardenunternehmen.

Mit großem Engagement setzt sich Dirk Roßmann für Hilfsbedürftige ein, und er zeigt Haltung auch in schwierigen Zeiten. Nach der Wende und noch vor der Maueröffnung verteilte er in Leipzig den Spiegel – als Protest gegen rechtsradikale Strömungen. Immer wieder reiste er nach Afrika, wo sich die von ihm mitgegründete „Deutsche Stiftung Weltbevölkerung“ dafür einsetzt, Jugendlichen eine Perspektive zu geben.

Gleichermaßen bewegend und mitreißend erzählt Dirk Rossmann über seinen ungewöhnlichen Lebensweg.

Dirk

Rossmann

mit Olaf Köhne und Peter Käfferlein

»… dann bin ich auf den

Baum geklettert!«

Von Aufstieg, Mut und Wandel

Für Alice

Wenn unsere eigenen Gefühle im Vordergrund stehen, können wir nicht mitfühlend sein, wenn wir uns nur noch nach anderen Leuten richten, ohne Rücksicht auf unsere eigenen Bedürfnisse, können wir nicht wir selbst sein.

Ruth Cohn, 1912–2010

Inhalt

Vorwort – Die Welt des Dirk Roßmann

I. WERDEN

Protest im Baum

Kindheit in Ruinen

Früh übt sich

Die fünf Idioten

Schopenhauer mit Duden & Lexikon – Lernen fürs Leben

Auf einmal zwei Väter

Von Tür zu Tür – die erste Geschäftsidee

Von Beruf Drogist

Los geht’s – die Erfindung meines Lebens

II. WACHSEN

Ein Mann will nach oben

Mein Rettungsanker Psychologie

Mit dem Spiegel in den Osten

Blick in den Abgrund

Niederlagen gibt es nicht

Moskau – eine besondere Begegnung

Wachsen, um zu überleben

Der ewige Spieler

III. SEIN

Haltung und Zivilcourage

Freunde fürs Leben

Ist die Welt aus den Fugen?

Vom Flügelschlag des Schmetterlings

Hilfe für Afrika

Meine zehn Minuten mit dem Papst

Zauberei verbindet Menschen

Ich mag Menschen, die Träume haben

Jetzt

Bildnachweis

Vorwort

Die Welt des Dirk Roßmann

Als die Idee zu diesem Buch entsteht, verspricht Dirk Roßmann bei einem unserer ersten Treffen, er werde uns in den nächsten Monaten mitnehmen in seine Welt. Denn es sei ein spannendes Leben, das er führe und geführt habe, und das sollten wir unbedingt kennenlernen – die vielen Facetten eines Mannes, der zu den großen Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands zählt.

»Ich bin ein Mann mit Widersprüchen«, sagt er dann bei einer unserer zahlreichen Begegnungen. Und ja, er hat recht. Sein Leben ist spannend, er ist ein Mann mit Widersprüchen, und ja, er hält sein Versprechen und nimmt uns mit in seine Welt, damit wir seinen Kosmos kennenlernen. So treffen wir an einem Samstagnachmittag Hannover-96-Präsident Martin Kind bei einem Heimspiel in der HDI-Arena, ebenso wie den bekannten Kriminologen Prof. Christian Pfeiffer, beide zählen zu Roßmanns engstem Freundeskreis. Gemeinsam besuchen wir die Ehrlich Brothers, Chris und Andreas, Deutschlands erfolgreichste Magier, die von Dirk Roßmann früh gefördert wurden, heute sind sie befreundet. An einem grauen Herbsttag begleiten wir Dirk Roßmann nach Landsberg in Sachsen-Anhalt, nördlich von Leipzig gelegen. Hier zeigt er uns das – technisch spektakuläre – Zentrallager seines Konzerns, und wir lernen eine Menge über die Logistik seines Unternehmens.Die knapp 3800 Filialen in Deutschland, Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien und der Türkei müssen schließlich mit 17000 unterschiedlichen Produkten versorgt werden. Der gebürtige Hannoveraner Dirk Roßmann nimmt uns mit auf eine Zeitreise, führt uns durch seine Heimatstadt, an die Orte seiner Kindheit und Jugend, dorthin, wo alles seinen Anfang nahm. Wo bereits seine Eltern eine kleine Drogerie betrieben – das Gebäude wurde erst kürzlich abgerissen – und wo er 1972 den ersten Drogeriemarkt Deutschlands eröffnete. Wir besuchen die von Roßmann mitgegründete Deutsche Stiftung Weltbevölkerung und erfahren Wesentliches über deren Arbeit in Afrika. Über die Folgen der Bevölkerungsexplosion und die Notwendigkeit von Familienplanung. Dirk Roßmanns Engagement – nicht nur auf diesem Feld, sondern auch auf vielen anderen – zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben und nimmt viel Zeit ein. »Geld verdienen, um anderen helfen zu können«, so lautet sein Motto. Und bei allen diesen spannenden Begegnungen im Lauf eines Jahres ist es doch ein eher kleines Erlebnis, das uns den Menschen und Unternehmer Dirk Roßmann am ehesten erklärt: Wir befinden uns auf der Rückfahrt von Landsberg. Plötzlich entscheidet Dirk Roßmann, er wolle noch kurz einen Abstecher nach Hettstedt machen, wo erst zwei Monate zuvor eine neue Filiale eröffnet wurde. Die habe er selbst noch nicht gesehen, und das wolle er jetzt nachholen. Gesagt, getan. Wir kommen im Zentrum von Hettstedt an. Ein Städtchen am Südrand des Harzes, mit schöner, sanierter Altstadt. Mitten in der Innenstadt, auf dem Gelände einer früheren Molkerei, steht die neue Rossmann-Filiale. Wohlgemerkt, das Unternehmen Rossmann schreibt sich mit »ss«, der Familienname mit »ß«, was sich für eine Marke – gerade wenn man international arbeitet – nicht anbietet.

Strammen Schrittes betritt Dirk Roßmann nun sein Geschäft in Hettstedt – eines von derzeit 2100 in Deutschland. Tendenz steigend. Und wie immer, wenn der Chef auf seine Mitarbeiter trifft, begrüßt er jede und jeden persönlich – mit Namen und Handschlag. Auch das werden wir in unserem Roßmann-Jahr häufig erleben. Dirk Roßmann geht schnurstracks zu einer der beiden Kassen, wirft einen Blick auf das Namensschild der verblüfften Kassiererin, ergreift ihre Hand und schüttelt sie.

»Guten Tag, liebe Frau Müller, wie geht es Ihnen?«

Verblüfftes Schweigen aufseiten der Kassiererin.

»Ist alles in Ordnung?«

Schweigen. Dann antwortet die junge Frau zaghaft: »Ja, danke, gut geht’s …«

»Und, Frau Müller, wissen Sie, wer ich bin?«

Erneutes, diesmal längeres Schweigen.

»Vielleicht einer der Chefs …?«

»Ja, und wie heiße ich?«, fragt dieser verschmitzt lächelnd.

Keine Antwort. Und in dem Moment ruft eine Kundin, die hinten in der Schlange an der Kasse steht, lautstark nach vorn durch den ganzen Laden: »Mensch, Roßmann heißt er! Das ist der Herr Roßmann.«

Alle lachen. Die junge Kassiererin, die übrigens ihren ersten Tag hat, errötet leicht, muss dann aber mitlachen.

Und weiter geht es durch die Gänge der neuen Filiale, jeder einzelne wird abgeschritten, mittlerweile hat sich die Filialleiterin zu uns gesellt. Der Überraschungsbesuch ist gelungen, und er ist natürlich das Ereignis des Tages, wenn nicht der Woche, des Monats …

Dirk Roßmann inspiziert die Regale, schaut nach, ob sie auch gut aufgefüllt sind. Fragt die Filialleiterin, wie es ihr gehe, ob alles zu ihrer Zufriedenheit laufe, wie die neue Filiale im Ort ankomme, ob die Kunden zufrieden seien. Dirk Roßmann interessiert sich. Er möchte etwas von den Menschen wissen, die für ihn arbeiten. Und während er mit der Filialleiterin ins Plaudern gerät, sammelt sich langsam ein ganzer Pulk von Mitarbeitern um die beiden herum, bis die ganze Belegschaft beisammen ist. Alle wollen dem Chef einmal die Hand schütteln, und alle wollen – natürlich – ein Selfie mit ihm machen. Bereitwillig stellt sich Dirk Roßmann zur Verfügung.

Nach nur zwanzig Minuten ist die Stippvisite – die Inspektion – beendet. Gemeinsam verlassen wir die Filiale, eilen zum Parkplatz, während die Mitarbeiter ihrem Chef hinterherwinken. Ob sie ihm wohl jemals wieder so nah kommen werden wie an diesem grauen Novembernachmittag? Auf der Rückfahrt sind wir noch beeindruckt von der Herzlichkeit, die wir gerade beobachten konnten. Wir fragen Dirk Roßmann, wie es sich anfühlt, der Chef von mehr als 50000 Menschen zu sein? Wie schwer wiegt die Verantwortung für solch ein Riesenunternehmen? Wie muss man beschaffen sein, um ein Imperium quasi aus dem Nichts aufzubauen? Und Dirk Roßmann antwortet:

»Ich erzähle Ihnen jetzt einmal eine Geschichte …«

Olaf Köhne und Peter Käfferlein

Teil I

WERDEN

Protest im Baum

Es ist die Geschichte, wie ich einmal aus Protest auf einen Baum geklettert bin und nicht mehr herunterkam. Um das zu verstehen, muss ich weit zurückgehen, in die schlimmste Zeit, die ich erlebt habe, damals bei der Bundeswehr. Wobei ich gar nichts gegen die Institution Bundeswehr generell habe. Sie ist sicherlich wichtig und richtig, nur für mich war sie das alles nicht. Pünktlich zu meinem achtzehnten Geburtstag, am 7. September 1964, erhielt ich meine Einberufung. Im April des Folgejahrs sollte ich einrücken. Der Grundwehrdienst dauerte damals eineinhalb Jahre lang. Mein Vater Bernhard war vor sechs Jahren gestorben, und meine Mutter Hilde litt unter starkem Rheuma, sodass sie unseren kleinen Familienbetrieb, die Drogerie in Hannover, nicht allein führen konnte. Mein Bruder Axel studierte bereits, er konnte nicht einspringen, im Gegenteil, auch er lebte von den kargen Einkünften unseres Ladens. Ebenso wie meine Großeltern. Kurzum, ich war der Ernährer unserer Familie, verantwortlich für einen Fünf-Personen-Haushalt.

Als ich den Einberufungsbescheid in meinen Händen hielt, wusste ich, dass ich mich zur Wehr setzen musste. Aber was genau konnte ich tun? Zuerst machte ich mich schlau, besorgte mir Fachliteratur und las mich ins deutsche Wehrgesetz ein, und dann legte ich Widerspruch gegen meine Einberufung ein. Ich beanspruchte die gesetzlich mögliche Freistellung wegen »hilfsbedürftiger Angehöriger«, so nannte sich das damals. Der Wehrdienst musste zumutbar sein, und wenn besondere Situationen vorlagen, war der Wehrdienstleistende freizustellen. Auf diese Grundlage berief ich mich. Ich wollte kein Kriegsdienstverweigerer sein, zum einen aus Prinzip, zum anderen hätte das ganz neue Probleme aufgeworfen. Nein, ich bestand auf mein Recht. Unser kleines Geschäft machte damals ungefähr 1500 D-Mark Gewinn im Monat, und davon haben, wie gesagt, wir alle gerade mal so leben können.

»Wenn ihr mir monatlich 1500 D-Mark zur Verfügung stellt«, habe ich den Verantwortlichen gesagt, »dann kann ich anstatt meiner Arbeitskraft jemanden einstellen, der den Laden weiterführt, und dann gehe ich auch zur Bundeswehr.« Das wollten die natürlich nicht, und mein Widerspruch wurde abgelehnt. Ich aber blieb eisern. Meine Mutter hatte eine gute Idee. Sie meinte zu mir, ich solle doch den Josef Augstein um Rat fragen. Josef war der Bruder von Rudolf Augstein, dem Spiegel-Herausgeber, und von Beruf Rechtsanwalt, damals schon ein sehr bekannter Jurist. Unsere Familien – die Roßmanns und die Augsteins – kannten sich seit Jahrzehnten. Wir waren quasi Nachbarn. Der alte Augstein besaß früher in Hannover ein Foto-Fachgeschäft namens »Photo-Augstein – Spezialität: Hervorragende Vergrößerungen« in der Vahrenwalder Straße, und die Drogerie meiner Großeltern, von der ich noch berichten werde, lag nur einige Straßen weiter. Augsteins kamen immer zu meinen Großeltern in den Laden und haben bei ihnen eingekauft, bis in die Fünfzigerjahre waren sie Stammkunden.

Ich ging also zu Josef Augstein, der sich genau anhörte, was ich zu sagen hatte. Er überlegte eine Weile, ich sehe ihn noch mit Zigarette und Zigarettenspitze im Mund vor mir sitzen, und schaute skeptisch. Das sei eine ziemlich vertrackte Angelegenheit, meinte er. Aber er wolle mir helfen. Er selbst könne nicht als mein Anwalt auftreten, aber er würde mich an einen Kollegen vermitteln, der würde sich der Sache annehmen. Mit meinem neuen Anwalt zog ich vor Gericht. Und verlor. Aber aufgeben, klein beigeben, kam nicht infrage, das entsprach nicht meinem Naturell. Ich fühlte mich im Recht, und ich war im Recht. Schließlich ging es um unsere wirtschaftliche Existenz.

Wir gingen in die Revision. Mein Anwalt teilte mir mit, es würde bis zu eineinhalb Jahren dauern, bis es zu einer Entscheidung käme. Währenddessen aber rückte der Tag meiner Einberufung – 1. April 1965 – näher und näher. Ich war mir sicher, dass ich vor Gericht letztlich gewinnen würde. Deswegen hatte ich auch nicht vor, im April meinen Dienst in der Kaserne anzutreten. Müsste ich doch nicht, solange es kein Urteil gebe, so dachte ich. Falsch gedacht, meinte mein Anwalt, das laufende Verfahren habe keine aufschiebende Wirkung.

»Wenn Sie fernbleiben, gilt das als Zersetzung der deutschen Wehrkraft«, sagte er, »dann sind Sie vorbestraft. Das will ich Ihnen nicht raten. Wenn Sie bei der Armee sind, können Sie weiter prozessieren, aber erst mal müssen Sie da hin.«

Diese »Logik« wollte mir nicht in den Kopf!

»Das heißt also, ich gewinne meinen Prozess, die Revision, nur wird das Urteil erst in anderthalb Jahren gefällt, und in der Zwischenzeit habe ich die Bundeswehr längst hinter mir, obwohl ich gar nicht hätte hingehen müssen. Und unser Geschäft ist pleite?!«

»Ja, schlimmstenfalls ist das so«, antwortete mein Rechtsanwalt.

Mir blieb nichts anderes übrig: Am 1. April trat ich meinen Dienst bei der Bundeswehr an. Und so hörte sich meine Vorstellung an:

»Mein Name ist Dirk Roßmann. Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ich prozessiere gegen meine Einberufung und …«

»Kanonier Roßmann – Schnauze!«, brüllte der Vorgesetzte.

»Mein Name ist Dirk Roßmann. Ich bin Bürger der …« Weiter kam ich nicht.

»Sie sollen die Schnauze halten. Das kann ja keiner ertragen.«

»Mein Name ist Dirk Roßmann. Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin hier nur unter Protest.«

»Was erlauben Sie sich?«

»Mein Name ist Dirk Roßmann. Ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland …«

Und so ging das immer weiter. Fünf Monate lang. Ich habe meine Vorgesetzten verrückt gemacht, blieb aber die ganze Zeit über freundlich – und habe sie gerade damit in den Wahnsinn getrieben. Von April, Mai, Juni, Juli, August bis zum 7. September 1965 habe ich Krieg gespielt – mit der Bundeswehr. Meine dreimonatige Grundwehrdienstzeit musste ich – als konsequenter Verweigerer jedweden Befehls – erwartungsgemäß wiederholen. Ich bin mitgegangen, wohin ich mitgehen sollte, aber wenn ich zum Beispiel mein Gewehr zusammensetzen sollte und der Ausbilder befahl:

»Roßmann, das Gewehr!«

Dann sagte ich nur: »Mache ich nicht. Strengen Sie sich nicht so an, ich setze das Gewehr nicht zusammen. Ich kann es nicht und will es auch gar nicht.« Das war meine Standardantwort.

»Wenn Sie so weitermachen, kommen Sie in den Bau«, drohte man mir.

»Ja, und? Komm ich halt in den Bau.«

Wenn nachts eine Alarmübung abgehalten wurde, blieb ich einfach in meinem Bett liegen. Was natürlich jedes Mal eine Schreierei gab. Ich tat alles, um mich unbeliebt zu machen. Mit dem Ergebnis, dass ich von frühmorgens bis spätabends nur angebrüllt wurde. Auch die anderen Soldaten brachten kein Verständnis für mich auf, sie waren mir gegenüber aggressiv, und während sie mich piesackten, hielt ich ihnen Vorträge.

»Wenn ein Staat seine eigenen Gesetze missachtet, ist der Bürger nicht verpflichtet, ihm zu dienen«, argumentierte ich.

Im Nachhinein weiß ich nicht, woher ich damals diese Chuzpe nahm. Ich war kein wohlhabender Mann, hatte kein Standing, wie man heute so schön sagt. Die Volksschule lag hinter mir und hatte einen jungen Mann voller Selbstzweifel zurückgelassen. Ich hatte kaum ein soziales Umfeld, das mich unterstützte. Niemanden, der mir in der Sache den Rücken stärkte, keine Freundin, die mir zusprach. Meine Mutter, die gesundheitlich nicht auf dem Posten war, musste nun doch unsere Drogerie ohne mich weiterführen; mein Bruder studierte und war mit anderen Dingen beschäftigt.

Ich hatte damals die große Sorge, man könne mir bei der Bundeswehr körperlich Schmerzen zufügen, wenn ich nicht spurte. So weit kam es aber zum Glück nicht, wäre auch verboten gewesen, aber man weiß ja nie … Blieb als einziges Druckmittel, dass man mich in den viel beschworenen »Bau« schickte. Sollten sie mich doch einsperren, was soll’s. Das war mir einerlei. Und sollten sie mir doch zur Strafe meinen Wochenendausgang streichen. Was der Fall war. In den fünf Monaten bekam ich kein einziges Wochenende frei, während alle anderen Soldaten nach Hause fahren durften. Das war der Preis meines Protests.

Von meinem Anwalt hörte ich auch nichts mehr. Ich hatte getan, was er mir gesagt hatte, und hier war ich nun. Weil meine Vorgesetzten bald nicht weiterwussten, sperrte man mich – wie angedroht – ein, aber nur für zwei Tage. Anschließend steckten sie mich in den Sanitätsbereich, weil man wohl dachte, da könne ich mich wenigstens nützlich machen, wenn ich schon sonst zu nichts taugte.

Bei den Sanitätern traf ich Oberstabsarzt Weinzierl, meinen neuen Vorgesetzten. Irgendwie mochte der mich, vielleicht hatte er Mitleid, vielleicht insgeheim auch Respekt. Zumindest verstanden wir uns gut und spielten regelmäßig Schach miteinander. Im Schachspiel war ich nicht schlecht, das beherrschte ich seit meiner Kindheit. Beinahe fing es an, gemütlich zu werden, doch dann änderte sich plötzlich alles. Um den widerspenstigen Roßmann zu zähmen, fuhr die Bundeswehr jetzt härtere Geschütze auf. Am 1. August verfrachtete man mich in einen Jeep und lieferte mich in der Nervenklinik Hannover-Langenhagen ein. Dort herrschte ein ganz anderer Ton, als ich ihn in den vergangenen Monaten gewohnt war. In der Kaserne war ich immer nur der »Kanonier Roßmann« gewesen, und hier, in der Psychiatrie, sprachen mich die Ärzte mit »Herr Roßmann« an – das gefiel mir, es konnte nur besser werden, dachte ich.

»Herr Doktor, eines kann ich Ihnen versichern«, sagte ich meinem Arzt, »ich bin nicht krank und nicht gestört, ich bin völlig normal.«

Der Arzt – er war ein bisschen größer als ich – fasste mich am Arm: »Ja, das wissen wir doch, dass Sie normal sind.«

Und weil er mit mir so redete, als meine er das Gegenteil, dachte ich in dem Moment selbst zum ersten Mal, ob mit mir vielleicht tatsächlich etwas nicht stimmte. Der Arzt war so nett zu mir, sein Verhalten hatte mich völlig verunsichert.

Man wies mich in die offene Abteilung der Klinik ein, was mir sehr gelegen kam. Und wo es eigentlich auch sehr angenehm zuging. Ich verbrachte meine Tage damit, mit den Patienten – ich selbst sah mich ja nicht als Patient – Tischtennis zu spielen. Ich räumte auf, machte mich nützlich, wo es nur ging. Ansonsten stellten die Ärzte nichts mit mir an. Auf diese Weise verstrichen – sieht man von den Umständen ab, die mich hierhergeführt hatten – vier stressfreie Wochen. Die größte Sorge, die mich umtrieb, war die Situation zu Hause. Wie würde meine Mutter unser Geschäft führen können? Nach ungefähr einem Monat bat mich der Arzt, der mich anfangs begutachtet hatte, zu einem Gespräch.

»Herr Roßmann, ich habe Ihnen etwas mitzuteilen: Sie werden heute aus der Klinik entlassen und von der Bundeswehr wieder abgeholt«, verkündete er. »Ihr Aufenthalt bei uns ist beendet. Meiner Meinung nach sind Sie zurechnungsfähig, wir haben nichts Gegenteiliges feststellen können. Aus ärztlicher Sicht spricht nichts dagegen, dass Sie Ihren Grundwehrdienst ableisten. Aber ich weiß, was Ihr Problem ist, und ich schreibe in meinen Bericht, dass Sie nervös seien und nicht besonders belastbar in Stresssituationen. Aber ich kann nicht reinschreiben, Sie seien geistig nicht gesund, aus ärztlicher Sorgfaltspflicht geht das nicht. Eine Diagnose, die jetzt dafür sorgen würde, dass Sie aus der Bundeswehr entlassen werden, könnte Ihnen später, in Ihrem weiteren Berufsleben, schaden. Mehr als ins Attest zu schreiben, Sie seien psychisch labil, ist nicht drin.«

Und dann kam wieder der Jeep – es war der 6. September 1965 – und fuhr mich zurück zum Flugabwehrbataillon. Am Nachmittag war ich zurück in meiner Kaserne. Die vier Wochen in der Nervenheilanstalt, so mutmaßten meine Vorgesetzten, hätten mich bestimmt kleinbekommen, meinen Willen gebrochen. War aber nicht der Fall. Für mich hatte sich nichts verändert. Meine Haltung war dieselbe wie vor meinem Aufenthalt in der Psychiatrie. Ich wollte weiterhin keinen Befehl ausführen. Und als man mir an diesem Nachmittag befahl, ich solle das Revier reinigen, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Wenn ich jetzt etwas völlig Irres tue, etwas, womit keiner hier rechnet, dann bricht die andere Seite zusammen.

Ich holte meine Ausgehuniform aus dem Spind und zog sie an. In voller Montur ging ich nach draußen. Direkt vor dem Eingang zur Kaserne stand eine mächtige Eiche, der höchste Baum in der Umgebung. Klettern konnte ich schon als kleiner Junge wie ein Weltmeister. Und diese schöne hohe Eiche vorm Kasernentor stellte daher keine besondere Herausforderung dar. Ich wusste, wie man sich absichert, kraxelte immer weiter, in aller Ruhe, bis in die Baumspitze. Da stand ich nun in meiner Ausgehuniform und hielt mich fest.

Nach ein paar Minuten kam der UvD vorbei, der Unteroffizier vom Dienst, und als er mich im Wipfel sah, traute er seinen Augen nicht. Wahrscheinlich ging ihm durch den Kopf, der Roßmann sei nun total durchgeknallt.

Und dann brüllte er: »Roßmann – was tun Sie da? Sofort runter vom Baum! Wahnsinniger Kerl! Sie sind wohl bescheuert!«

Wie ein Rumpelstilzchen polterte und schimpfte er. Ich reagierte nicht.

»Sie werden was erleben«, zeterte er weiter, »vom Baum runter. Aber schnell!«

Er schrie so lange herum, bis ihm die Stimme wegblieb. Und ich stand weiter da oben und beobachtete das Geschehen, aus einer Höhe von zwanzig Metern. Eine mir bis dahin unbekannte, irritierend berauschende Mischung aus Furcht und Furchtlosigkeit hatte sich meiner bemächtigt. Nach ungefähr einer Stunde erschien ein Ranghöherer, der Offizier vom Dienst.

»Kanonier Roßmann, würden Sie bitte von dem Baum herunterkommen? Dann können wir alles in Ruhe besprechen.«

Man hatte sich überlegt, die Taktik zu ändern, nachdem ich mit Drohungen nicht zum Abstieg zu bewegen war. Der Offizier ging freundlicher, psychologisch klüger an die Sache heran. Aber auch das zündete nicht bei mir. Im Gegenteil – ich reagierte weiterhin nicht. Schaute nur, was sich unter mir tat. Und das war eine ganze Menge, denn immer mehr Soldaten versammelten sich zu meinen Füßen, holten sich ein Bier aus der Kantine und hockten sich ins Gras, beobachteten das skurrile Geschehen. Nach Dienstschluss in der Kaserne waren schon einige Hundert Schaulustige zusammengekommen – endlich war mal was los. Ich weiß noch, dass an diesem Abend ein wichtiges Fußballspiel im Fernsehen übertragen wurde, aber der komische Typ auf dem Baum muss wohl die spannendere Abendunterhaltung gewesen sein.

Nach Sonnenuntergang holte man Flutlicht herbei. Die Stunden verstrichen. Wie lange ich dort oben auf dem Baum hockte, kann ich heute gar nicht mehr sagen, fünf oder sechs Stunden werden es gewesen sein. Irgendwann spürte ich, jetzt wird es problematisch. Ich musste nämlich furchtbar dringend auf die Toilette. Mein Geschäft dort oben zu verrichten, nein, das wäre doch zu viel des Guten gewesen. Ich musste einhalten. Am späteren Abend, gegen zweiundzwanzig Uhr, nachdem weder Appelle und Bitten noch Drohgebärden und Schimpfereien etwas bewirkt hatten, fuhr der Wagen der Bataillonsfeuerwehr vor. Sie sollte mich mit ihrer Leiter vom Baum holen. Dummerweise hatte man sich verkalkuliert, mein Baum war höher als deren Leiter. Die Feuerwehr zog von dannen. Es wurde Mitternacht. Jetzt rückte die Feuerwehr aus Langenhagen an, besser ausgerüstet als die anderen. Und nun wurde es spannend, denn deren Leiter ragte bis zur Baumspitze hinauf. Ein Feuerwehrmann kam nach oben. Als er vor mir stand, griff er nach mir, um mich zu sich zu ziehen.

»Hör bloß auf damit, und reiß nicht so an mir rum«, warnte ich ihn, »ansonsten fallen wir beide runter. Nimm du die Leiter, ich klettere jetzt nach unten, die Sache ist für mich beendet.«

Der Grund war einfach der, dass ich so dringend pinkeln musste. Und ewig konnte ich sowieso nicht auf dem Baum bleiben. Unten angekommen, wurde ich vom Johlen der immer noch zahlreichen Zuschauer begrüßt. Außerdem standen vier Feldjäger bereit, um mich festzunehmen, sobald ich Boden unter den Füßen hatte. Auch der Oberstabsarzt, mit dem ich Schach gespielt hatte, immer noch mein Dienstvorgesetzter, war da.

»Stopp! Um den kümmere ich mich. Der kommt mit mir in den Sani-Bereich«, sagte er zu den Militärpolizisten und nahm mich mit. Vor meiner Zimmertür wurde nachts eine Wache postiert, damit ich nicht abhauen konnte. Nach der Baumaktion war mir alles zuzutrauen. Trotz der ganzen Aufregung an diesem Tag schlief ich tief und fest. Am nächsten Morgen wurde ich zum Oberstabsarzt zitiert. Warum ich auf den Baum geklettert sei, wollte er wissen, ob ich vorgehabt hätte, Selbstmord zu begehen.

»Warum wollen Sie das wissen?«, fragte ich ihn.

Er müsse das in Erfahrung bringen, meinte er.

»Ich bin da hoch, ohne viel nachzudenken, hab’s einfach getan«, antwortete ich. »Ich weiß nur, ich bekomme hier so einen Druck, und dann die Hänseleien und Sprüche der Soldaten, weil ich in der Klapse war. Die Situation ist für mich extrem belastend. Trotzdem – klein beigeben werde ich nicht.«

»Aber es wäre gut, wenn Sie das täten. Die Division fragt mich, wie es Ihnen geht, und ich brauche Ihre Antwort in schriftlicher Form. Notieren Sie mir bitte auf einer Seite, wie es Ihnen geht. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn Sie alles ein wenig dramatisieren …«

Ich verstand seinen Hinweis und schrieb nieder, dass ich den Druck nicht mehr aushalte und nicht wisse, wie es in meinem Leben weitergehen soll. Dass ich keine Lust mehr hätte zu leben, weil ich diesem Staat, der Rechtsbruch begeht, nicht länger vertrauen könne. Ich hätte kein Vertrauen mehr zu den Menschen um mich herum und würde meinem Leben vielleicht ein Ende setzen … So richtig dick habe ich aufgetragen.

Anschließend wurde der Inhalt meines Briefs der Division zur Kenntnis gebracht. Das war gegen zwölf Uhr am Mittag. Um zwei Uhr kam der Befehl von oberster Stelle, Kanonier Roßmann sei mit sofortiger Wirkung aus der Bundeswehr zu entlassen, er habe sich in der Kleiderkammer einzufinden und seine Ausrüstung abzugeben, man habe ihm 40 D-Mark Entlassungsgeld auszuhändigen. Alles mit sofortiger Wirkung!

Das musste man mir nicht zweimal sagen. Ich tat wie befohlen – Ironie des Schicksals. Der letzte Befehl, der an mich ging, war der erste Befehl, den ich ausführte. Ich lieferte die Uniform ab, holte meine private Kleidung aus dem Spind, und mit einem unglaublichen Gefühl der Befriedigung im Herzen verließ ich die Kaserne. Als wäre ich neu geboren, es war der 7. September 1965, mein neunzehnter Geburtstag. Endlich war ich frei. Das Leben konnte beginnen! Und ich war stolz auf mich, weil ich wusste: Diesen Kampf hatte ich gewonnen. Nicht aufzugeben war für mich eine Frage der Ehre gewesen. Ich hatte meine Sache durchgezogen.

Wieder zu Hause, kümmerte ich mich fortan um unsere kleine Drogerie, die meine Mutter während meiner Abwesenheit so eben hatte über Wasser halten können.

Einige Zeit später wurde ich vom Bund zu einer Nachuntersuchung einbestellt. Der Arzt fragte mich, wie es mir mittlerweile gehe. Danke, gut, sagte ich. Auf dem Schreibtisch lag ein dicker Stapel Papiere, meine Bundeswehrakte. Mit müdem Blick darauf sagte der Arzt: »Ich habe Ihren gesamten Fall gründlich studiert. Ich werde Sie erst gar nicht untersuchen, sondern ich bitte Sie nur um eines: Schonen Sie sich.« Und damit erklärte er mich für dienstuntauglich – auf Lebenszeit.

Meine unrühmliche »Bundeswehrkarriere« bekam knapp vierzig Jahre später doch noch eine schöne Schlusspointe. Ein Offiziersverein aus dem süddeutschen Raum bot mir 2004 eine Ehrenmitgliedschaft an. Ich glaubte zunächst an einen Scherz. Aber ich täuschte mich. Man hatte irgendwie von meiner Bundeswehrgeschichte erfahren und wie ich mit meiner Kletterei auf den Baum einen ganzen Tag lang alle verrückt gemacht hatte. Diese Courage, so hieß es, gehöre gewürdigt.

Heute erzähle ich die Geschichte, die ich als Achtzehnjähriger erlebte, mit leichter Hand, und ich muss schmunzeln, wenn ich an den ärztlichen Ratschlag zurückdenke, ich solle mich in Zukunft schonen. Damals aber war die Situation sehr belastend, weil ich nicht wissen konnte, wie mein Leben weitergehen und ob die Sache gut für mich enden würde. Eines jedoch ist ganz typisch für mich, und daran hat sich bis heute nichts geändert: Arthur Schopenhauer sagte einmal, die meisten Menschen hätten keinen Erfolg im Leben, weil sie zu früh aufgäben. Damit bin ich immer gut gefahren: niemals zu früh aufgeben. Und ich kann sogar richtig verbohrt sein. Wenn ich etwas will, dann will ich das.

Kindheit in Ruinen

Ich bin ein Kind der Nachkriegszeit, geboren im September des Jahres 1946. Das Ende des Zweiten Weltkriegs lag noch nicht weit zurück. Die Erinnerungen der Menschen – Täter wie Opfer – an Zerstörung, Terror, Tod und Schuld waren allgegenwärtig, das Trauma des Krieges war in ihre Gesichter gezeichnet. Als ich zur Welt kam, lag diese in Trümmern, in Schutt und Asche. Hannover, meine Heimatstadt, war im Zentrum zu 90 Prozent zerstört. Im gesamten Stadtgebiet hatten die Bomben der Alliierten mehr als die Hälfte aller Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Am 10. April 1945 war die 9. US-Armee, von Nordwesten kommend, in die Stadt einmarschiert und hatte Hannover nahezu kampflos besetzt.Für die Überlebenden war der Zweite Weltkrieg damit beendet. Auch unser Rathaus, eines der Wahrzeichen Hannovers, das eine mächtige Kuppel schmückt, 1913 von Kaiser Wilhelm II. eingeweiht, wurde von Bomben getroffen, doch die Schäden hielten sich glücklicherweise in Grenzen. Heute kann man in der Eingangshalle des Rathauses vier Stadtmodelle in einer Größe von viereinhalb mal fünfeinhalb Metern besichtigen, die das Stadtbild in verschiedenen Epochen zeigen.

Eines der Modelle dokumentiert das Ausmaß der Zerstörung nach Ende des Krieges. Darauf sieht man auch das Modell des zerbombten Hauses, in dem mein Großvater mütterlicherseits, Edmund Wilkens, früher einen großen Kürschnerbetrieb unterhielt. Die Ursprünge der Wilkens liegen in Bruchhausen-Vilsen, in der Nähe von Bremen. Meinen Großvater Edmund verschlug es um das Jahr 1880 herum nach Hannover, wo er eine Ausbildung zum Kürschnermeister machte. Im Ersten Weltkrieg betrieb er eine Mützen- und Handschuhfabrik in Hannover-Linden mit 200 Leuten, zudem gründete er ein Pelzgeschäft, das er im Lauf der Jahre immer mehr erweiterte, bis es das größte der Stadt war. Die reichen Bürger von Hannover gingen bei Großvater Wilkens ein und aus.

Jedes Jahr fuhr Edmund nach Leipzig, in die damalige Handelsmetropole des Pelzhandels, wo er Waren kaufte und Geschäfte tätigte. Die Familie meiner Mutter war dank des überaus lukrativen Pelzhandels sehr wohlhabend. Großvater Edmund kaufte ein fünfstöckiges Mietshaus in Hannover und baute gleich daneben noch ein ebenso großes. In diesem lebten die Wilkens auf großbürgerlichem Fuß: in einer Wohnung mit zehn Zimmern, mit Haushälterinnen und Bediensteten. Außerdem besaßen sie ein Wochenendhaus in Großenheidorn am Steinhuder Meer.

Meine Mutter Hilde wurde 1909 geboren. Sie hatte zwei Schwestern und besuchte die sogenannte Höhere Töchterschule in Hannover, eine im 18. Jahrhundert gegründete Mädchenschule. Und sie war eine der ersten Frauen in Hannover, die den Führerschein machten. Sie sei sogar die zweite überhaupt gewesen, erzählte sie später stolz. Eine moderne junge Frau also. Das erste Auto meiner Mutter war ein Horch, damals einer der meistverkauften Pkws der Oberklasse. Ihren Erzählungen nach waren meine Mutter und ihre Schwestern drei fröhliche Mädels, denen es an nichts mangelte. Bei ihrer Erziehung wurde viel Wert auf Bildung gelegt. Der Bücherschrank im Hause Wilkens war gefüllt mit den Klassikern der Literatur – von Balzac über Goethe bis hin zu Schopenhauer. Vor allem Letzterer sollte in meinem Leben noch eine große Rolle spielen.

Die Wilkens waren zudem politisch interessierte Bürger, wenn auch nicht immer einer Meinung. Großvater wählte die Zentrumspartei, also die Konservativen, Großmutter Marie hingegen war eine überzeugte Sozialdemokratin. Sie links, er rechts, an lebendigen Diskussionen wird es nicht gemangelt haben. Aber – ganz wichtig – man respektierte die Meinung des anderen. Großvater und Großmutter Wilkens waren kluge und differenziert denkende Menschen, die einen ständigen Dialog miteinander führten. Was nach meinen eigenen Erfahrungen im Übrigen ganz wesentlich dazu beiträgt, eine Beziehung auf Dauer am Leben zu halten.

Nach dem frühen Tod meines Vaters 1958 zog Großmutter Wilkens für kurze Zeit bei uns ein. Ich erinnere mich an sie als eine humorvolle, lockere und offene Frau, sensationell war das damals.

Als ich sie einmal fragte: »Na, Oma, wie geht’s?«, antwortete sie, die Achtzigjährige, in etwa so:

»Keen Tähn in’t Muul, kann nich mehr bieten.

En Blass op’n Moors, kann nicht mehr schieten.

En Pint, de nich mehr deit,

un dor fraagst du noch, woans dat gait?«

(»Keine Zähne im Maul, kann nicht mehr beißen.

Ne Blase auf’m Arsch, kann nicht mehr scheißen.

Ein Pimmel, der nicht mehr steht,

und da fragst du noch, wie es geht?«)

Mein Bruder Axel und ich nannten sie immer die »Große Oma«. Dabei war sie gar nicht mal von besonders großer Statur, ein bisschen voluminöser vielleicht und ein paar Zentimeter größer als die »Kleine Oma«, wie wir unsere Oma Roßmann nannten. Auch die Roßmanns waren Kaufleute. Allerdings ging es in der Familie meines Vaters Bernhard in wirtschaftlicher Hinsicht ganz anders zu. Die Verhältnisse waren einfacher, viel bescheidener. 1909, in dem Jahr, in dem meine Mutter zur Welt kam, gründete mein Großvater Rudolf Roßmann in Hannover eine kleine Drogerie, in der Lortzingstraße, Ecke Podbielskistraße. Seine Frau, die »Kleine Oma«, war eine schlichte Frau. Und obendrein knauserte sie mit allem. Wenn sie sich eine Zigarette anzündete, hielt sie ein bereits abgefackeltes Streichholz ans Heizgerät, bis es Feuer fing, machte damit die Zigarette an, rauchte diese aber nur höchstens bis zur Hälfte, den Rest sparte sie sich auf. In ihrem Wohnzimmer standen – schon in der NS-Zeit und noch bis hinein in die Fünfzigerjahre – die drei berühmten Affen: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Ob sich die »Kleine Oma« selbst so sah, weiß ich nicht. Für mich aber waren die Affen schon damals der Inbegriff von Spießigkeit und Kleine-Leute-Mief, wie ihn der Schriftsteller Walter Kempowski in seinen Werken trefflich beschrieben hat.

Auf meinem Schreibtisch in Burgwedel steht heute noch ein Foto der Drogerie meines Großvaters Rudolf. Ich bin sehr froh, dass es dieses Bild, das einzige überhaupt, von unseren Anfängen gibt. Das Gebäude, in dem sich die Drogerie befand, wurde bei einem Bombenangriff im Krieg völlig zerstört, und meine Eltern eröffneten 1947 eine Art Behelfsdrogerie, ebenfalls in der Podbielskistraße, gleich gegenüber dem alten Laden. Der neue bestand lediglich aus einem kleinen Verkaufsraum mit einem Lager, das auch nur wenige Quadratmeter groß war.

Die genauen Umstände, wie sich meine Mutter Hilde und mein Vater Bernhard Roßmann kennenlernten, sind mir nicht bekannt. Eines aber liegt auf der Hand: Mit den großbürgerlichen Wilkens und den kleinbürgerlichen Roßmanns trafen zwei Welten aufeinander. Bernhard Roßmann war ein netter Kerl, Hilde verliebte sich in ihn, und in den Dreißigerjahren wurde geheiratet. Meine Eltern zogen in eine Wohnung in der Rubensstraße. Ihr Riesenglück war, dass dieses Haus – als eines der wenigen – den Bomben der Alliierten nicht zum Opfer gefallen war. Die Wohnung war klein, hatte drei Zimmer, und gleich nach dem Krieg mussten meine Eltern Heimatlose aufnehmen, die ausgebombt oder vertrieben worden waren. Entsprechend beengt ging es zu, aber wir hatten wenigstens ein Dach über dem Kopf.

In diese Nachkriegswelt wurde ich hineingeboren, zwei Jahre nach meinem Bruder Axel. Mein Start ins Leben war alles andere als einfach. Meine Mutter erzählte, dass ich 1948, noch keine zwei Jahre alt, schwer krank wurde, alle Krankheiten der Welt muss ich gleichzeitig durchgemacht haben. Erst litt ich an einer doppelseitigen Lungenentzündung, dazu gesellte sich Scharlach, und dann bekam ich auch noch andere, damals für Kinder lebensbedrohliche Krankheiten, deren Namen ich nicht mehr weiß. In unserer kleinen Wohnung war es immer eiskalt, man hatte im Winter nichts zum Heizen. Und kaum etwas zu essen, gesunde Ernährung war ein Fremdwort. Als meine Mutter den Arzt fragte, ob sie mich ins Krankenhaus bringen solle, schüttelte der nur resigniert den Kopf. Es sei doch schöner für alle, sagte er, »wenn der kleine Dirk zu Hause stirbt, im Kreise seiner Familie«. Meine Eltern waren geschockt. Sie wussten nun auch nicht weiter. Aber wie man sieht, habe ich diese schwere Zeit überlebt.

Als Kind muss ich einen starken Überlebenswillen gehabt haben. Heute denke ich manchmal, dass ich ein so unglaublich sonnenhungriger Mensch bin, lieber schwitze, anstatt zu frieren, liegt möglicherweise an dieser Kälte der frühen Jahre. Kälte vertrage ich bis heute nicht gut. Auch wenn ich natürlich keine Erinnerungen an die Krankheiten und an die Todesnähe habe, die ich als Zweijähriger erfuhr, muss doch etwas, eine tiefe Prägung, davon zurückgeblieben sein.

War es damals eine gute Zeit, um aufzuwachsen? Wer kann das schon sagen? Die Menschen waren verstört, depressiv, verwirrt und voller Ängste. Das galt auch für meine Eltern, Hilde und Bernhard Roßmann. Was aber ist das Allerwichtigste, das ein Kind braucht? Ein lebensfrohes Umfeld, Eltern mit Zuversicht, Mut und einer positiven Sichtweise auf die Zukunft – all dies gab es in diesen Jahren kaum. Der Kampf ums nackte Überleben war alles, worum es ging. Möglicherweise war dieser Kampf aber auch der Grund, warum meine Eltern, die aus konträren geistigen Welten stammten, überhaupt zusammenblieben.

Einmal erlebte ich einen Streit meiner Eltern, in unserer kleinen Wohnung, der mich als Kind völlig verunsicherte und mich in Panik versetzte. Wie fast immer ging es um finanzielle Probleme. Meine Eltern schrien sich an, laut und hasserfüllt. Ich wusste nicht, was der Anlass war, aber ich habe gebetet: »Lieber Gott, mach, dass sie aufhören zu streiten! Bitte, lieber Gott …« Der liebe Gott und die Religion spielten ansonsten in unserer Familie keine große Rolle, auch wenn wir evangelisch getauft waren. Ich habe meine Mutter einmal gefragt:

»Mama, wie ist das mit Gott, glaubst an ihn?«

Da hat meine Mutter zu mir gesagt: »Weißt du, man weiß nicht, ob es einen Gott gibt, aber es ist besser, man glaubt an ihn.«