2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

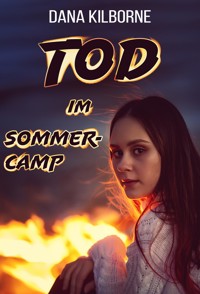

Sidney kann nicht glauben, was ihre neue Freundin Chelsea da erzählt: Angeblich liegt ein Fluch auf dem versunkenen Ort Blackwater. Immer wieder sollen Mädchen am Ufer des Sees, aus dem nur noch die Spitze des Kirchturms herausragt, ums Leben gekommen sein. Ob an dieser Story wirklich etwas dran ist? Eines steht jedenfalls fest: Den Ausblick aus ihrem neuen Zimmer direkt auf den See hinaus findet Sid jetzt noch unheimlicher. Zudem ist ihre Neugier geweckt. Ist die Sache mit dem Fluch wirklich bloß Spinnerei? Als sie eines Nachts seltsame Lichter auf dem See sieht, will sie der Sache auf den Grund gehen und schleicht sich aus dem Haus. Da hört sie einen gellenden Schrei - noch ahnt sie nicht, was es damit auf sich hat ...

Neuauflage des Bestsellers "Schwarzes Wasser" von Dana Kilborne – Spannung pur!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Dana Kilborne

Das Geheimnis von Blackwater

„Fahrt zur Hölle! Mich bringt ihr nicht von hier weg!“

Wie ein tollwütiges Tier schlug und trat Nathan Berry um sich und versuchte, sich aus dem Griff der zwei Deputys zu befreien. Doch Berry war achtundfünfzig Jahre alt und – nicht genug, dass er inzwischen einen stattlichen Bierbauch vor sich hertrug und ihm das Haar bis auf einen schmalen Kranz ausgegangen war – schon längst nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner körperlichen Kräfte. Die zwei Deputys hingegen waren jung und durchtrainiert. Auch wenn Berry es sich nicht gerne eingestand: Gegen die beiden hatte er nicht die leiseste Chance.

„Sei doch vernünftig, Nat. Du kannst hier nicht bleiben!“

Berry drehte seinen Kopf so weit nach hinten, dass er Pete Wilson, dem Sheriff von Blackwater, in die Augen sehen konnte. Sein Blick sprühte vor Wut und Zorn. „Du hast ja keine Ahnung, was ich alles kann! Ich lass mich jedenfalls nicht so einfach von meinem eigenen Grund und Boden vertreiben, hört ihr? Nicht von euch oder irgendwem sonst!“

Sheriff Wilson seufzte, zog seinen Hut ab und kratzte sich die kahle Stirn. Er hatte ja geahnt, dass Berry ihm Ärger machen würde. Seit Monaten schon ließ der alte Nat jedermann wissen, dass er nicht vorhatte, kampflos das Feld zu räumen. Irgendwie konnte Wilson ihn ja sogar verstehen. Es fiel niemandem leicht, sein Heim zu verlassen. Manche Familien lebten schon seit vielen Generationen in Blackwater. Doch sie alle hatten sich früher oder später in ihr Schicksal gefügt.

Alle.

Bis auf Nathan Berry.

Dabei war es längst beschlossene Sache. Es gab nichts, das Wilson in seiner Funktion als Sheriff von Blackwater dagegen tun konnte. Ja, nicht einmal Aaron Shelby, der Bürgermeister, hatte es verhindern können, auch wenn er weiß Gott alles Menschenmögliche versucht hatte. In spätestens vierundzwanzig Stunden würde das Städtchen Blackwater einfach aufhören zu existieren. Es würde für die Vergrößerung des Staudamms weichen müssen, die die Wasserversorgung der stetig wachsenden Großstädte im Osten auch in Zukunft sicherstellen sollte.

„Verdammt Nat, so nimm doch Vernunft an! In ein paar Stunden kommt das Wasser, und ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann noch hier sein möchtest!“ Er schüttelte den Kopf. „Denk doch auch mal an Marie und die Kinder.“

Für einen Moment schien es tatsächlich so, als würde Berry seinen Widerstand endlich aufgeben – er ließ Kopf und Schultern hängen und schluchzte leise. Doch als die Deputys ihren Griff daraufhin lockerten, rastete er vollkommen aus. Mit einem triumphierenden Schrei riss er sich los, und im nächsten Augenblick hielt er eine blitzende Klinge in der Hand. Drohend fuchtelte er damit vor dem Gesicht des Sheriffs herum, der beschwichtigend die Arme hob.

„Mach dich nicht unglücklich“, beschwor er ihn. „Wenn du das Messer jetzt auf der Stelle fallen lässt, verspreche ich dir, die ganze Sache zu vergessen.“

Berry lachte auf. In seinen Augen flackerte der Wahnsinn. „Vergessen? Oh nein, ich werde dafür sorgen, dass niemand vergisst, was hier passiert ist.“ Seine Stimme klang so schneidend wie die Klinge des Messers, das er in der Hand hielt. „Ihr werdet noch bereuen, was ihr mir angetan habt, hört ihr? Der alte Nat wird nicht vergessen, wem er das zu verdanken hat. Eines Tages werdet ihr alle, die ihr aus Habgier oder Feigheit den Schwanz eingezogen habt, die Quittung für euer Verhalten bekommen!“

„Du hast sie doch nicht mehr alle“, schnaubte Wilson angewidert und nickte Joey Carlson, dem jüngeren seiner beiden Deputys, unauffällig zu. Der schaltete sofort und kickte Berry das Messer mit einem gezielten Fußtritt aus der Faust.

Mit einem schmerzerfüllten Jaulen ging Berry in die Knie und umklammerte leise wimmernd seine rechte Hand. „Das werdet ihr noch bereuen, das schwöre ich euch“, zischte er böse. „Damit kommt ihr nicht ungestraft durch!“

Wilson fixierte ihn scharf. „Wenn das eine Drohung sein soll …“

„Glaub doch, was du willst! Aber du wirst schon sehen: Ich werde dafür sorgen, dass ihr eures Lebens nicht mehr froh werdet!“

„Schafft mir den Spinner aus den Augen, Jungs!“ Kopfschüttelnd beobachtete der Sheriff, wie seine beiden Deputys Nathan Berry in den Streifenwagen verfrachteten. Der alte Nat war ja schon immer ein bisschen merkwürdig gewesen, aber jetzt schien er endgültig die Bodenhaftung verloren zu haben. Wilson wusste nicht, ob er Mitleid mit ihm haben oder sich über sein Verhalten ärgern sollte. Wirklich leidtaten ihm allerdings seine Frau und die beiden Kinder.

Er seufzte, als er hinter das Steuer des Wagens stieg und Berry hinten auf der Rückbank toben hörte. „Jetzt gib doch endlich Ruhe, Nat …“

*

Wie ein Leichentuch hatte sich die Finsternis über das Tal gelegt. Nur der fahle Schein des fast vollen Mondes erhellte das kleine Städtchen Blackwater. Kein Licht drang aus den Fenstern der hübschen Holzhäuser, die alte Neonreklame des Drew’s, der einzigen Bar von Blackwater, war erloschen, und auch die kunstvollen Bleiglasfenster der Kirche blieben dunkel.

Das leise Rauschen des Windes in den Baumkronen war das einzige Geräusch, das zu hören war. Ansonsten herrschte absolute Stille. Es schien, als ob die Welt da draußen einfach aufgehört hatte zu existieren. So, als hätten die Menschen von Blackwater alles Leben mit sich genommen, als sie die kleine Stadt verließen. Der Ort war eine Geisterstadt.

Oder?

In einem Haus am Ende der Mainstreet drang der flackernde Lichtschein einer Taschenlampe durch die Fenster im Obergeschoss. Das Licht bewegte sich weiter, dann verschwand es kurz, um wenige Sekunden später im Erdgeschoss des Hauses wieder aufzutauchen.

Ein lautes Scheppern erklang, gefolgt von wütendem Fluchen. Dann öffnete sich die Vordertür des Hauses, und ein Mann trat humpelnd ins Freie.

Nathan Berry.

Gehetzt blickte der hochgewachsene, hagere Mann sich um. Er wusste, dass es purer Wahnsinn gewesen war, nach Blackwater zurückzukehren. Das Wasser konnte jeden Augenblick kommen, und wenn es so weit war, hatte er nicht die geringste Chance, zu entkommen. Und doch konnte er einfach noch nicht gehen. Nicht, ehe er es gefunden hatte.

Er kratzte sich nervös den fast kahlen Schädel. Die Aussicht, ausgerechnet jetzt das zu finden, wonach er schon seit Monaten erfolglos suchte, war äußerst klein. Nat wusste das, doch er konnte jetzt einfach nicht aufgeben. Nein, er hatte zu viel riskiert, um jetzt umzukehren.

Auf einmal erfüllte ein leises Grollen die Nacht, und der Boden begann leicht zu vibrieren. Nathan bekam es kaum mit. Kreischend stoben riesige Vogelschwärme aus den brachliegenden Feldern hinauf in den Nachthimmel. Doch erst als die Fensterscheiben seines Hauses zu beben begannen, schrak Nathan auf. Erschrocken blickte er sich um.

Und dann sah er es.

Ein Schrei kroch seine Kehle hinauf, doch Nathan Berry kam nicht dazu, ihn auszustoßen. Die gewaltige Wasserwand hatte den Ortsrand von Blackwater erreicht. Wie eine überdimensionale Dampframme walzte sie alles nieder, was ihr in den Weg kam. Und es dauerte keine zehn Sekunden, bis sie auch das Haus der Berrys dem Erdboden gleichmachte.

Alarmiert von Nathan Berrys Familie, schickte der Sheriff von Blackwater bereits am nächsten Morgen Suchtrupps los. Sie kehrten zurück, ohne auch nur die geringste Spur des vermissten Mannes gefunden zu haben. Seine Leiche wurde niemals gefunden – doch nicht nur Sheriff Wilson ahnte, dass den verschrobenen Farmer ein grausames Schicksal ereilt hatte.

*

Fünfzig Jahre später.

„Könnt ihr eure Nasen nicht mal für fünf Minuten aus irgendwelchen Büchern oder Zeitschriften lassen? Schaut doch lieber mal aus dem Fenster! Die Aussicht ist einfach herrlich!“

Ohne von ihrem Roman aufzublicken, rollte Sidney mit den Augen. Sie brauchte gar nicht hinauszusehen, um zu wissen, welches Bild sich ihr bieten würde. Endlose, schneebedeckte Wiesen, wie von Puderzucker bestäubte Berggipfel und zwischendrin eine Hand voll entzückender Farmhäuser, deren Dächer unter der Last aus Schnee und Eis ächzten.

Seit Stunden – um genau zu sein, seit sie die Staatsgrenze von Maine hinter sich gelassen hatten – hatte sich an diesem Anblick kaum etwas geändert. Es war die reinste Postkartenidylle; kein Wunder also, dass ihre Mom und ihr Dad vor Begeisterung richtiggehend aus dem Häuschen waren.

Ganz im Gegensatz zu ihr selbst und ihrer Zwillingsschwester Skyler.

„Ach, es ist einfach wundervoll. Nie hätte ich gedacht, dass wir eines Tages mal der stinkenden Großstadt den Rücken kehren können“, setzte Desmond Conrad, der Vater der Zwillinge, seine Ansprache fort, ohne den Blick von der Straße zu nehmen. Er strahlte glücklich. „Und dann auch noch in so eine atemberaubende Gegend! Wir sind wirkliche Glückskinder!“

Mit einem stummen Seufzen blickte Sid zu Skyler hinüber, die ihre Nase tief in einem Modemagazin vergraben hatte. Sie schien den ergreifenden Appell ihres Vaters überhaupt nicht mitbekommen zu haben – und falls doch, so versteckte sie es meisterhaft. Sidney konnte der Mimik ihrer Schwester nichts entnehmen, denn das Haar hing ihr wie ein seidig glänzender, mahagonifarbener Vorhang vor dem Gesicht und verwehrte ihr den Blick auf Skylers strahlendblaue Augen.

Die beiden Schwestern ähnelten sich wie ein Ei dem anderen – und doch auch wieder nicht. Es waren nicht die körperlichen Merkmale, die Sidney und Skyler voneinander unterschieden. Nein, was das anging, hatten sogar ihre Eltern manchmal Mühe, sie auseinander zuhalten. Doch was ihre Wesen betraf, waren die Zwillinge so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Manchmal wünschte Sidney sich fast, dass ein wenig von Skylers Art auf sie abfärben würde. Im Gegensatz zu ihr selbst war ihre Schwester nämlich total cool und hatte absolut keine Probleme, auf fremde Menschen, süße Typen eingeschlossen, zuzugehen.

Bei Sid war das völlig anders. Sie war eher schüchtern, und es fiel ihr schwer, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Vielleicht war auch deshalb Skyler schon seit dem Kindergarten stets die Beliebtere von ihnen gewesen. In der Grundschule war Skyler Klassensprecherin gewesen, auf der Junior High dann auch noch Chefin der Cheerleader. Bei sämtlichen angesagten Partys hatte sie auf der Gästeliste gestanden und war nur mit den wirklich angesagten Jungs ausgegangen.

Und Sidney? Die hatte irgendwie immer nur die zweite Geige gespielt, war eben bloß die langweilige Schwester der ach so coolen Skyler.

Manchmal hasste Sidney ihr „Zwillingsdasein“ regelrecht. Wem würde es auch schon gefallen, wenn es jemanden gäbe, der genauso aussah wie man selbst, aber immer über und überall bevorzugt wurde? Und es gab Situationen, in denen Sid richtig sauer auf ihre Schwester war, weil sie all die Aufmerksamkeit bekam, die sie sich selbst so sehr wünschte. Sie wusste, dass es im Grunde unfair war, so zu denken. Schließlich war es nicht Skylers Fehler, dass Sidney so schrecklich schüchtern war. Trotzdem tat es manchmal einfach gut, die Schuld auf jemand anderen schieben zu können.

Doch jetzt und hier, auf der Rückbank des alten Ford Kombi ihrer Eltern, war einer der seltenen Momente, wo Sid und ihre Schwester einmal völlig einer Meinung waren: Sie beide wünschten sich nichts mehr, als dass ihr Dad den Wagen einfach wendete und so schnell wie möglich mit ihnen zurück nach San Francisco fuhr.

Dummerweise würde das jedoch nicht geschehen. Sid und Skyler hatten Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ihre Eltern davon abzubringen, mit ihnen in irgendein gottverlassenes Kaff in der Pampa von Maine zu ziehen. Doch die waren keinen Millimeter von ihrem Entschluss abgewichen, und so befand sich nun die ganze Familie Conrad auf dem Weg in eine Kleinstadt namens Warrington, wo ihr Dad das Erbe seiner Tante antreten wollte: eine altertümliche Villa, die sie alle bisher lediglich von Fotos kannten.

„Sagt mal, wie lange wollt ihr uns jetzt eigentlich noch durch die Weltgeschichte kutschieren?“, fragte Skyler gähnend – es waren ihre ersten Worte seit Stunden. „Ich krieg langsam echt Angst, Dad. Wir scheinen uns mit jeder zurückgelegten Meile weiter von der Zivilisation zu entfernen. Wenn das so weitergeht, landen wir noch in der Steinzeit!“

Jennifer Conrad, ihre Mutter, runzelte missbilligend die Stirn. „Hör mal, junge Dame, mir ist schon klar, dass du nicht gerade scharf darauf warst, mit uns hierher aufs Land zu ziehen. Aber jetzt solltest du wirklich langsam anfangen, dich an diesen Gedanken zu gewöhnen. Du machst es dir nur unnötig schwer mit dieser negativen Einstellung.“

Die hat gut reden, dachte Sidney wehmütig. Sie ist erwachsen und muss sich schließlich nicht an eine neue Schule und eine Menge wildfremder Kids gewöhnen. Skyler und ich hingegen schon …

Tatsächlich würde den Zwillingen nichts anderes übrig bleiben. Aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen, mussten sie noch einmal ganz von vorne anfangen. Sid hatte sich die wenigen Freunde, die sie in San Francisco besaß, mühsam erarbeiten müssen. Jetzt wieder völlig allein dazustehen, davor graute es ihr schon jetzt.

„Echt, ich find es total ätzend, dass ihr einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden habt“, nörgelte Skyler. „Keiner hat uns gefragt, ob wir aus San Francisco weg wollen. Und uns dann auch noch in ein ödes Kaff zu verfrachten, in dem sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen – nein, danke!“

Mr. Conrad brummte ärgerlich, doch bevor er etwas erwidern konnte, wurde seine Aufmerksamkeit von etwas anderem beansprucht. Der marineblaue Kombi der Conrads machte einen plötzlichen Hüpfer, der Motor keuchte noch einmal ächzend auf, und dann herrschte Stille.

„Das darf doch nicht wahr sein!“ Desmond Conrad schüttelte ungläubig den Kopf. „Ich hab den Wagen doch vor unserer Abfahrt extra noch durchchecken lassen!“

Beruhigend legte seine Frau ihm eine Hand auf die Schulter. „Jetzt reg dich doch nicht so auf, Darling. Denk an dein Herz.“ Seufzend kramte sie in ihrer Handtasche nach ihrem Mobiltelefon. „Ich ruf am besten mal die Vermittlung an. Es muss hier draußen doch irgendwo eine Autowerkstatt geben. Vielleicht kann uns jemand bis nach Warrington abschleppen. So weit kann es schließlich nicht mehr sein.“

Mr. Conrad schüttelte den Kopf. „Lass mal, ich schau mir das erst einmal an. Vielleicht ist bloß irgendwo ein Schlauch abgegangen.“ Er stieg aus und öffnete die Motorhaube des Kombis.

„Wenn du meinst“, murmelte Jennifer Conrad und blickte ihrem Mann reichlich skeptisch hinterher.

Sidney sah, wie ihre Zwillingsschwester feixte. „Seht ihr? Das Schicksal ist eindeutig dagegen, dass wir in dieses Kaff übersiedeln. Warum sonst sollte der Wagen wohl ausgerechnet jetzt den Geist aufgeben?“

Ihre Mutter warf ihr einen tadelnden Blick zu. „Skyler Conrad, könntest du bitte endlich damit aufhören, so eine feindselige Stimmung zu verbreiten? Wir ziehen nach Warrington, ob es dir nun passt oder nicht. Früher oder später wirst du dich an den Gedanken gewöhnen müssen.“ Sie schüttelte den Kopf. „Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester. Von ihr hab ich die ganze Zeit über noch keine negative Bemerkung gehört.“

„Sidney?“ Skyler lachte spöttisch auf. „Ach komm schon, Mom, die ist doch bloß zu feige, um den Mund aufzumachen, das weißt du ebenso gut wie ich!“

„Skyler!“

Skyler verstummte, als sie den wütenden Gesichtsausdruck ihrer Mutter sah. Doch sie konnte es nicht lassen, Sidney noch einen letzten höhnischen Blick zuzuwerfen, bevor sie sich wieder hinter ihrem Modemagazin versteckte.

Dummerweise hatte Skyler nicht ganz unrecht mit ihren spöttischen Worten. Es stimmte ja, Sidney ärgerte sich ebenso wie ihre Schwester über den Umzug nach Warrington. Doch im Gegensatz zu Skyler war es einfach nicht ihre Art, ihre Gefühle laut herauszuposaunen. Und so hatte sie ihren Ärger und ihren Frust lieber in sich hineingefressen.

Mit einem leisen Seufzen blickte Sid aus dem Fenster und beobachtete, wie ihr Dad am Motor des Kombis herumwerkelte. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass er den Wagen ohne fremde Hilfe wieder zum Laufen bekam. Was technische Dinge anging, hatte ihr Dad zwei linke Hände – was ihn jedoch nicht davon abhielt, sich stets an irgendwelchen Haushaltsgeräten zu schaffen zu machen, die ihren Geist aufgegeben hatten.

Inzwischen hatte es wieder angefangen zu schneien. Dicke Flocken fielen vom Himmel, und schon bald war die Motorhaube des Kombis mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Wenn das so weitergeht, finden sie unsere Knochen erst nach dem nächsten Tauwetter, dachte Sid mit einer guten Portion Galgenhumor.

Doch wie es aussah, blieb ihnen dieses grausame Schicksal wohl erspart, denn da sah Sidney hinter der letzten Straßenbiegung Autoscheinwerfer aufblenden. Hastig kurbelte sie die Seitenscheibe des Wagens nach unten, um ihren Vater auf die nahende Rettung aufmerksam zu machen.

„Dad, da kommt ein Wagen! Vielleicht kann der uns ja bis zur nächsten Tankstelle mitnehmen.“

Mr. Conrad brummte zwar nur etwas, das wie „Das hätte ich auch allein geschafft“ klang, doch im Grunde wirkte er ziemlich erleichtert. Nach ein paar Minuten war der andere Wagen, ein klappriger olivgrüner Pick-up, auf gleicher Höhe und fuhr an den Straßenrand. Die Fahrertür öffnete sich, und Sidney hörte eine männliche Stimme fragen: „Kann ich Ihnen irgendwie helfen?“

Neugierig blickte sie sich nach dem Besitzer des Pick-ups um – und schnappte nach Luft. Meine Güte, dachte sie fasziniert, was für ein Typ!

Auch Skyler war inzwischen auf ihren Pannenhelfer aufmerksam geworden. Sie hatte ihre Zeitschrift beiseitegelegt und musterte den Neuankömmling interessiert. „Hmm … lecker“, murmelte sie mit einem anzüglichen Grinsen.

Sid schüttelte den Kopf. „Echt Skyler, du bist total unmöglich!“

„Wieso denn?“ Verständnislos hob ihre Schwester eine Braue. „Mein Gott, du bist so was von spießig, Schwesterherz. Der Typ ist ein echtes Sahneschnittchen, das kann selbst dir nicht entgehen. Also, ich hätte jedenfalls echt nicht zu träumen gewagt, dass so was hier draußen in der Pampa rumläuft!“

In einem konnte Sidney ihrer Schwester absolut nicht widersprechen: Der Typ war tatsächlich der absolute Hammer. Er war groß, schlank, jedoch ohne hager zu wirken. Sein Haar war eine Spur zu lang, um es unter dem kritischen Blick von Sidneys Mom bestehen zu lassen. Eine einzelne Strähne fiel ihm immer wieder ins Gesicht, und er wischte sie sich in regelmäßigen Abständen mit einer lässigen Handbewegung aus den Augen. Überhaupt, seine Augen waren der pure Wahnsinn: funkelnd grün wie ein Smaragd.

Sid schmolz schier dahin – auch wenn sie sich das um nichts in der Welt hätte anmerken lassen. Schon gar nicht vor Skyler, die Sidneys Traumtypen noch immer schier mit den Augen verschlang, während der sich gerade über die Motorhaube des Kombis beugte.

„Hm“, machte er und schüttelte den Kopf. „Sorry, aber das sieht echt nicht gut aus. Ich schätze, die Kraftstoffpumpe ist hin, aber das kann ich Ihnen hier draußen leider nicht reparieren. Das Beste wird es wohl sein, wenn ich Sie mit meinem Pick-up bis zum Ort abschleppe.“ Er musterte Mr. Conrad neugierig. „Wo wollen Sie denn eigentlich hin?“

„Nach Warrington“, erwiderte Sids Dad, und seine Augen begannen plötzlich wieder zu glänzen. „Ich habe von meiner Tante ein Haus geerbt, und dort möchte ich jetzt mit meiner Familie einziehen.“

„Na, das ist aber ein Zufall!“ Der süße Junge lächelte kopfschüttelnd. „Warrington ist gerade mal noch eine halbe Meile entfernt. Sie müssen Desmond Conrad sein, richtig? Die alte Betsy hat dauernd von Ihnen erzählt.“ Er reichte Mr. Conrad die Hand. „Mein Name ist Mikah. Mikah Edmunds. Ich wohne bloß ein paar Häuser von Ihnen entfernt.“

„Na, das ist aber wirklich ein Zufall!“ Der Vater der Zwillinge schien seine gute Laune wieder gefunden zu haben und schlug ein. Mit einem breiten Grinsen steckte er dann seinen Kopf durch die Seitenscheibe des Kombis. „Kinder, dieser nette junge Mann hat angeboten, uns bis nach Warrington abzuschleppen“, verkündete er, so als ob seine Frau und die Zwillinge das nicht bereits mitbekommen hätten. „Was sagt ihr, ist das nicht nett von ihm?“

Nun, soweit es Sidney betraf – die war begeistert. Sie würde jede einzelne Sekunde, die sie in der Nähe dieses Traumjungen verbringen durfte, genießen. Und dass sie quasi Nachbarn sein würden, machte die Sache sogar noch besser. Warrington fing langsam aber sicher an, ihr immer besser zu gefallen. Vielleicht war die Idee mit dem Umzug doch gar nicht so übel gewesen, wie sie zunächst geglaubt hatte.

Doch ein kurzer Seitenblick auf Skyler ließ all ihre Hoffnungen zerplatzen wie Seifenblasen. Ganz klar, dass ihre Zwillingsschwester längst nicht mehr an dem Magazin interessiert war, in dem sie bis vorhin noch so eifrig gelesen hatte. Sie hatte nur noch Augen für Mikah – was durchaus verständlich war, Sidney aber dennoch einen Stich versetzte.

Seufzend ließ sie sich in ihrem Sitz zurücksinken. Mach dir doch nichts vor, Sidney Conrad. Du hättest bei ihm ohnehin keine Chance. Und wenn sich jetzt auch noch Skyler einklinkt, kannst du die Sache komplett vergessen. Schlag ihn dir am besten gleich aus dem Kopf!

„Kann ich vorne bei dir mitfahren, Mikah?“ Skyler hatte die Scheibe auf ihrer Seite heruntergekurbelt und schenkte Mikah ihr süßestes Lächeln.

„Das ist meine Tochter Skyler“, erklärte Desmond Conrad nachsichtig lächelnd. „Und neben ihr sitzt Sidney, ihre Zwillingsschwester.“

„Ihr seid Zwillinge?“ Mikah neigte den Kopf zur Seite – es sah unglaublich süß aus, fand Sid. „Ja, jetzt wo Sie’s sagen, Mr. Conrad, sehe ich’s auch. Hey, das muss ganz schön cool sein, einen Zwilling zu haben.“ Er zuckte mit den Schultern. „Ich hab nicht mal Geschwister …“

Wie ich dich beneide! Dieser Gedanke schoss Sid durch den Kopf, doch sie hütete sich davor, ihn laut auszusprechen. So beschränkte sich ihre Reaktion auf Mikahs Worte auf ein ziemlich dümmliches Lächeln, das auf ihn sicher keinen besonders tollen Eindruck machte. Skyler zog derweil alle Register und ließ ihren Charme nur so sprühen. Sie wusste, worauf die Jungs abfuhren, und dieses Wissen nutze sie auch schamlos zu ihrem Vorteil aus.

„Klar, wenn deine Eltern nichts dagegen haben, kannst du gerne vorne bei mir mitfahren“, sagte Mikah schließlich und warf einen raschen Blick zu Mr. und Mrs. Conrad, die nickten. Mit ein paar geübten Handgriffen befestigte Mikah daraufhin ein Abschleppseil an der Stoßstange des Kombis, prüfte noch einmal alles und nickte schließlich zufrieden. „Okay, es kann losgehen.“

Mit einem strahlenden Lächeln stieg Skyler aus dem Wagen. Irgendwie gelang es ihr dabei auszusehen wie eine Prinzessin, die ihrer königlichen Kutsche entstieg, was Sidney maßlos ärgerte.

„Hey, was ist mit deiner Schwester?“, fragte Mikah plötzlich. „Ich hab genug Platz für euch beide hier vorn.“

Skylers Lächeln gefror von einer Sekunde auf die andere. „Du meinst, Sidney soll mit uns im Pick-up fahren?“ Man hörte ihrer Stimme deutlich an, was sie von dieser Idee hielt. Sie machte ein Gesicht, als habe sie in eine Zitrone gebissen. Doch es dauerte nur einen Augenblick, bis sie sich fing und wieder ihr zuckersüßestes Lächeln aufsetzte. „Ach, ich bin sicher, Sid hat gar keine Lust, mit uns zu fahren. Nicht wahr, Sid?“

Natürlich war Sidney die Betonung, die ihre Schwester auf ihre letzten drei Worte gelegt hatte, nicht entgangen. Ebenso wenig wie der warnende Blick, der soviel sagte wie: ‘Pfoten weg – der gehört mir!’

Im ersten Moment wollte Sid der stummen Aufforderung bereits gehorchen – doch dann besann sie sich eines Besseren. Warum sollte sie immer für Skyler beiseitetreten? Warum kampflos das Feld räumen, noch ehe die erste Runde eingeläutet wurde?

Nein, dieses Mal, nur dieses eine Mal, würde sie hart bleiben und tun, was sie selbst tun wollte. Und das war ganz klar: Sie wollte mit Mikah im Pick-up fahren!

„Ich … ähm … also eigentlich würde ich schon gerne bei dir mitfahren, Mikah. Also, wenn es dir wirklich nichts ausmacht.“ Sid lächelte schüchtern. Es fühlte sich ungewohnt an, und wahrscheinlich sah es ziemlich unbeholfen aus, doch es zeigte Erfolg – Mikah lächelte zurück.

„Warum sollte es mir was ausmachen?“ Er öffnete Sid ganz gentlemanlike die Tür und streckte ihr die Hand entgegen, um ihr aus dem Kombi zu helfen. „Wie oft hat man schließlich schon die Gelegenheit, gleich zwei so entzückende Wesen wie euch chauffieren zu dürfen?“

Sidney schmolz schier dahin. Das Herz trommelte ihr so wild in der Brust, dass sie fürchtete, es müsse zerspringen. Als sich für einen kurzen Augenblick ihre Hände berührten, war es für sie wie ein elektrischer Schlag.