9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das extreme Leben eines Wendekindes Dies ist die Geschichte von Felix, der als Schwarzer 1970 in Ostberlin geboren wurde. In der DDR ist er von Beginn an ein Exot. Der kleine, schmale Junge wird häufig von anderen Kindern verprügelt. Mit 13 Jahren lernt er Karate, was in der DDR verboten ist. Er trainiert wie besessen, um nie mehr wehrlos zu sein. Nach dem Mauerfall wird Felix deutscher Kickboxmeister. Er verdient sein Geld als Türsteher, zieht mit den Hooligans vom BFC Dynamo herum und prügelt sich in der »dritten Halbzeit«, zugleich liebt er die Musik von Bach, will Psychologie studieren und meditiert täglich mehrere Stunden. Im November 1999 wird Felix verhaftet. In Berlin beginnt der erste Prozess gegen eine Gruppe von Hooligans, Türstehern und Kampfsportlern, die mit allem handeln, was Geld bringt. Felix ist einer der Angeklagten. Das Urteil wird über sein Leben entscheiden. »Spannend bis zur letzten Seite« Frankfurter Rundschau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

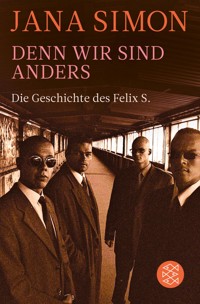

Jana Simon

Denn wir sind anders

Die Geschichte des Felix S.

Über dieses Buch

1970 wird Felix S. in Ostberlin geboren. Nach dem Mauerfall wird er deutscher Kickboxmeister. Er verdient sein Geld als Türsteher, zieht mit den Hooligans vom BFC Dynamo herum und prügelt sich in der »dritten Halbzeit«, zugleich liebt er die Musik von Bach, will Psychologie studieren und meditiert täglich mehrere Stunden. Im November 1999 wird Felix verhaftet.

In Berlin beginnt der erste Prozess gegen eine Gruppe von Hooligans, Türstehern und Kampfsportlern, die mit allem handeln, was Geld bringt. Felix ist einer der Angeklagten. Das Urteil wird über sein Leben entscheiden.

»Spannend bis zur letzten Seite« Frankfurter Rundschau

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Die Autorin und Journalistin Jana Simon schreibt für die ZEIT u.a. über IS-Rückkehrer, die AfD, globale Friedensvermittler und hat den Fall Dieter Wedel, dem mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorwerfen, mit aufgedeckt. Für ihre Reportagen erhielt sie zahlreiche Preise, u.a. den Theodor-Wolff-Preis, den Axel-Springer-Preis und den Deutschen Reporterpreis. 2018 wurde sie »Reporterin des Jahres«. Ihr Buch »Sei dennoch unverzagt. Gespräche mit meinen Großeltern Christa und Gerhard Wolf« (2013) war ein Bestseller. Jana Simon lebt in Berlin.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

Felix’ Zimmer

Der erste Schlag traf [...]

Dass sie sich von [...]

Nach dem Training an [...]

In Felix’ Zimmer sitzt [...]

Als die Mauer fiel, [...]

Etwa in dieser Zeit, [...]

Damals sind sie zusammen [...]

Vielleicht hat es damals [...]

Es gab da noch [...]

Felix hat es gehasst, [...]

Wenn sie die Großeltern [...]

Im Keller bei den [...]

Sie kamen gegen sechs [...]

Seine Großeltern kamen der [...]

In der ersten Woche [...]

Ruhig und sehr gefasst, [...]

Heute Nacht habe ich [...]

Ich danke den Menschen, [...]

Nachbemerkung

Felix’ Zimmer

Das Zimmer ist fast leer, jetzt. Vielleicht hat er es noch einmal angesehen, als er gegangen ist. Vielleicht auch nicht. Er hat an jenem Mittwoch im August nicht geahnt, dass er es nicht wieder sehen würde.

Das Zimmer ist klein – acht Quadratmeter, fast wie eine Zelle. Wenn er aus dem Fenster schaute, fiel sein Blick auf eine leere Straße mit jungen Bäumen an den Rändern und auf die rosa sanierten Häuser gegenüber: dreißiger-Jahre-Bauten, kleine Fenster, niedrige Decken, winzige Räume. Es ist eine dieser Straßen am Rande Berlins, wo die Menschen hinter Gardinen existieren, wo Stille ein Geräusch ist und ein vorbeifahrendes Auto als Lärmbelästigung empfunden wird.

Früher, vor dem Mauerfall, war Schöneweide eine Gegend, in die niemand ziehen wollte: das Industriegebiet von Ostberlin. Halbleiter-, Turbinen-, Kabelwerk; es roch zu jeder Tageszeit, als würde neben dem Haus Gummi verbrannt, das Atmen erzeugte Übelkeit und auf den Fassaden und Fensterbrettern hatte der Staub eine graue Schicht hinterlassen. Nach dem Mauerfall schlossen die Fabriken nach und nach, bis keine mehr übrig blieb. Die Ruhe zog ein in Schöneweide und im Frühjahr riecht es jetzt nach Lindenblüten. Die Menschen tragen beige oder zartviolette Stoffjacken, sind zwischen fünfzig und sechzig Jahre alt, meist männlich und haben auffallend viel Zeit, ihre Hunde auszuführen.

Er muss sich hier gefühlt haben wie am Ende der Welt. Obwohl er diese Welt kannte, es war die Welt seiner Kindheit. Seine Großeltern wohnen noch immer in dieser Wohnung: drei Zimmer, Küche, Bad, weiße Raufasertapete an den Wänden, ein großer viereckiger Spiegel im Flur, in dessen Rahmen Fotos klemmen, Fotos von ihrem Enkel Felix. Auf den meisten lächelt er mit zusammengekniffenen Augen in die Kamera. Auf anderen sieht er aus, als würde er am liebsten heulen, verbiete es sich im letzten Moment aber doch immer wieder. Er sieht gut aus, hat schwarze kurze Haare, auf den früheren Aufnahmen sind sie etwas länger. Später hat er sie zur Glatze abrasiert und sich einen dünnen Bartstreifen stehen lassen, der sein Kinn wie ein Halbkreis umrahmt. Auf manchen Bildern trägt er eine Brille, häufiger aber Kontaktlinsen, er ist kurzsichtig. Durch die braune Haut und die leicht schräg stehenden dunklen Augen wirkt sein Gesicht ein wenig asiatisch. Selten hält er den Rücken gerade, die Schultern zeigen fast immer abwehrend nach vorn, wie bei einem Boxer, der sich gleich die Fäuste vor den Körper halten möchte. Es wirkt, als halte er so die Umwelt auf Distanz.

In seinem Schrank hat er die T-Shirts ordentlich gestapelt, sodass die Kanten genau übereinander liegen. Er machte das immer so, es war wie ein Zwang. Im Regal stehen noch die Bücher, die er vielleicht einmal lesen wollte: Owen Meany von John Irving, ein Ratgeber Vom richtigen, guten und glücklichen Leben, Liebesgedichte von Erich Fried und Auf dem Wege der Besserung über die Selbstheilung eines Krebskranken. Es ist, als habe er sich am Ende mit einem Schwerkranken identifiziert und in dessen Geschichte nach Parallelen gesucht, nach einem neuen Lebenskonzept, nach dem Sinn seiner Existenz, nach Erklärungen für sein Verhalten. Manche Stellen hat er darin dünn mit Bleistift unterstrichen oder einen ganzen Absatz mit einem geraden Strich daneben hervorgehoben: Wie kann man einem Geist, der falsche und ungesunde Überzeugungen aus der Vergangenheit hortet, nun plötzlich zutrauen, dass er sich für wahre und gesunde neue Überzeugungen entscheidet und diese umsetzt? Dies schien mir fast unmöglich.

Den letzten Satz hat er noch einmal extra markiert.

Auf dem Regal ruht die Anklageschrift, die er nicht mehr sehen mochte. Er hat sie ins oberste Fach gelegt. Dazu muss er einen Stuhl gebraucht haben. Es sieht aus, als habe er versucht, den größtmöglichen Abstand zwischen sich und diesem Text zu schaffen. Er wollte vergessen. Trotzdem wartete die Anklageschrift da oben auf ihn und ging ihm in diesen kurzen dreizehn Tagen, die er noch einmal im Zimmer seiner Jugend verbrachte, nie wirklich aus dem Sinn. Seine Vergangenheit harrte in diesem dicken grauen Aktenordner. Er kannte manche Ereignisse, die darin vorkamen, und manche Menschen, er hatte Jahre mit ihnen verbracht, mit ihnen gelebt. Trotzdem kam es ihm zuweilen vor, als wäre das alles sehr weit weg, als wäre es ein anderer Teil von ihm, der ihm so fremd erschien, als hätte er nichts damit zu tun.

Er kannte sich gut aus in der Szene der Türsteher, der Kampfsportler, der Hooligans. Er gehörte zu ihnen, wie man eben dazugehören kann, wenn man nicht ganz weiß ist. Er spielte seine Rolle. Und die anderen respektierten ihn. Respekt war ihm wichtig, mehr als alles andere. Nie mehr der schmale, kleine Junge sein, der von den anderen verprügelt wird, nie mehr hilflos sein und ohnmächtig. Die Kontrolle behalten in jedem Moment seines Lebens. Denn ohne Kontrolle war da nichts mehr, keine Ordnung und auch kein Sinn. Alles würde zusammenbrechen, sich zu einem unentrinnbaren Chaos in seinem Inneren verwirren. Dagegen musste er kämpfen. Immer.

An der Wand hängen seine Bilder: Drucke von Dalí, von Brueghel – düstere Visionen des Untergangs. Skelette liegen auf einem Pferdefuhrwerk, Hunde knabbern an Leichen, auf dem bräunlichen Boden verwesen verwundete oder halb zerfleischte Menschen. Der Himmel leuchtet rotschwarz, scheint zu brennen. Es ist das Ende, niemand mehr, der dem Wahnsinn Einhalt gebietet. Ein schönes Bild, schön in seinem Grauen. Wenn er im Bett lag, unter dem Fenster, konnte er es genau betrachten. Brueghel hat sehr filigran gezeichnet, jede Grausamkeit ist präzise festgehalten.

Was hat Felix gedacht, wenn er es angesehen hat, jeden Morgen? Das Bild heißt »Der Triumph des Todes«. Vielleicht hat er sich im Bett manchmal andersherum gedreht, dann fiel sein Blick auf ein Gemälde von El Bosco – wunderhübsche nackte Wesen tanzen im Garten des Paradieses. Es ist, als habe er die Extreme seines Lebens an zwei gegenüberliegenden Wänden angebracht. Dazwischen ist nichts, nur Leere.

Die beiden Bilder hängen noch immer in seinem alten Zimmer, die Großeltern schauen sie manchmal an. Sie haben viele Fragen, zuweilen scheint es, sie hätten die passenden Antworten gefunden. Aber diese Momente der Klarheit gehen schnell vorüber, es bleibt ein Gefühl der Vergeblichkeit. Felix ist fort.

Als sie das erste Mal nach seinem Verschwinden seine Großeltern besuchte und das Zimmer betrat, hatte ihr das Gefühl, er sei noch da, fast den Atem genommen. Er sah sie aus dem verschwitzten Boxclub-T-Shirt an, sprach aus seinen Büchern und CDs mit ihr, blickte ihr von den Fotos entgegen. Sie war jetzt 28 und hatte ihn ihr halbes Leben lang gekannt, sie waren zusammen aufgewachsen, er war einer ihrer ältesten Freunde. Eine Weile hatten sie sich aus den Augen verloren, dann aber doch wieder getroffen. Kurz nach seinem Weggang hatte sie sich gefühlt wie taub, unfähig zu weinen. Damals hatte sie ständig das Bedürfnis gehabt, zu schlafen, weg zu sein, nichts mehr zu merken.

Sie hatte ihre Traurigkeit in sich verschlossen, aber immer wenn sie an Felix dachte, war das Gefühl des Verlustes so mächtig, dass es in ihrem Inneren einen dumpfen Schmerz erzeugte, als schlage ihr jemand mit voller Kraft auf die Brust. In seinem alten Zimmer war dieses Gefühl schwächer, hier war er anwesend und das tröstete sie irgendwie.

Sie schaute aus dem Fenster und stellte sich vor, wie er dort gestanden und hinausgesehen hatte, betrachtete die Anklageschrift und fragte sich, was er beim Lesen gefühlt hatte. Sie blätterte in seinen Büchern und überlegte, was sie ihm bedeutet hatten, und sie unterhielt sich mit seinen Großeltern. Auch wenn manches, was sie über ihn erfahren sollte, sie abstieß, sie ratlos oder traurig zurückließ oder wütend machte, auch wenn sie ab und zu das Gefühl hatte, ihn gar nicht gekannt zu haben, erzählten ihre Erinnerungen etwas anderes.

In ihrem Gedächtnis versuchte sie Felix so zu bewahren, wie sie ihn erlebt hatte. Oft gelang das, manchmal nicht. Vielleicht war es auch nicht wichtig, er fehlte einfach. Und das Zimmer wurde für sie wie eine letzte Verbindung zu ihm.

Der erste Schlag traf ihn genau in den Magen, etwas unter dem Solarplexus. Felix atmete aus, laut, es hörte sich an wie ein Luftstoß aus dem Inneren seines Körpers. Der nächste Schlag. Jörn stand ihm gegenüber mit nacktem Oberkörper und sah ihn an. Er wartete ein paar Sekunden, dann zielte er wieder auf Felix’ Bauch.

Es war kalt hier im Keller, es roch nach alten Matratzen, feuchter Erde, Schweiß und schlecht getrockneten Kleidern. Sie war zu spät, hatte ihre Jacke anbehalten und sich auf die Holzbank an der Wand gesetzt, die einzige Zuschauerin dieser Karate-Trainingsstunde im Frühjahr 1987. Seit sie den Raum betreten hatte, fragte sie sich, was sie hier eigentlich wollte. Jörn hatte es für eine gute Idee gehalten, dass sie vorbeischaute, damit sie und Felix sich kennen lernen könnten. Jetzt saß sie in diesem kalten Keller unter Jörns Haus und sah zwei sechzehnjährigen Jungs in Judohosen dabei zu, wie sie sich gegenseitig die Fäuste in den Magen rammten.

Felix war klein, hatte kurze schwarze Haare, die ein bisschen wild von seinem Kopf abstanden, schön geschwungene dunkle Augenbrauen und lange Wimpern wie ein Mädchen. Seine Bauchmuskeln waren zu kleinen übereinander liegenden Quadraten ausgeformt. Jörn war etwas größer, seine Haare waren blond und seine Muskeln harrten noch der Vollendung. Der Kellerboden war mit Matten ausgepolstert, die einmal weiß gewesen sein mussten. Sie wusste das genau, weil ihre Augen die meiste Zeit nach unten gerichtet waren, während Jörns Faust immer wieder in den Bauch von Felix knallte, zehn-, zwanzigmal. Dann wechselten sie. Nun knallte Felix’ Faust in Jörns Bauch. Manchmal sprangen ihre Körper beim Aufprall ein Stück zurück, als verlören sie für einen kurzen Moment den Boden unter den Füßen.

Von ihrer Bank aus konnte sie ihre Gesichter beobachten, während sie zuschlugen. Felix hatte die Augen zusammengekniffen, die Lippen presste er fest aufeinander, als hätte er Schmerzen. Jörn bereitete es große Anstrengungen, die Maske des harten Kämpfers zu bewahren, ab und zu zuckte ein Muskel unter seinem linken Auge unkontrolliert. Nach dem gegenseitigen Auf-den-Magen-Schlagen machten die beiden Liegestütze in allen Variationen – auf den Fäusten, auf zwei Fingern, auf den Knöcheln – und übten Seilspringen nach Zeit. Felix und Jörn trainierten jetzt seit zwei Stunden, und es sah nicht danach aus, als wollten sie bald aufhören. Sie war damals 14 und hatte sich ihr erstes Rendezvous irgendwie anders vorgestellt.

Als Felix und Jörn endlich fertig waren, entstand peinliche Stille. Sie gingen dann hoch in Jörns Wohnung; er hatte ein paar Donald-Duck-Hefte aus dem Westen. Zu dritt saßen sie auf dem Boden von Jörns Zimmer, blätterten verlegen in den Heften, sahen zur Decke und mussten schließlich lachen. Ihr erstes Gespräch führten sie über eine Ente. Es war der Beginn ihrer Freundschaft.

Später gingen sie und Felix zusammen nach Hause, durch die Straßen von Johannisthal, im Süden von Ostberlin, kurz vor der Mauer. Sie hatten den gleichen Weg, wohnten in derselben Straße, nur durch ein paar Häuser und eine Kirche voneinander getrennt. Sie liefen an den Straßenbahnschienen entlang, über den betonierten Platz mit den eingelassenen quadratischen Blumeninseln bei der Bushaltestelle. Dort gegenüber wohnte sie in einem Altbau ganz oben. Felix verabschiedete sich von ihr, grinste sie an und lud sie für den nächsten Tag zu sich nach Hause ein, er wollte ihr seine Donald-Duck-Sammlung zeigen. Dann ging er weiter, an der Kirche vorbei zu der Villa, die »Bella Vista« hieß, Schöne Aussicht. Es war ein Backsteinbau mit Fachwerk und Spitzdach, der von einem Garten umschlossen wurde. Sie kannte das Haus gut: Einer aus ihrer Klasse wohnte hier, ihre Eltern waren mit seinen Eltern befreundet, ihr Vater kannte Felix’ Stiefvater, und ihr Bruder spielte täglich in diesem Garten. Sie hatte Felix schon viele Male gesehen und fand, dass er sehr gut aussah. Er fiel auf, weil er nicht weiß war, ein »Mulatte«, wie die Menschen damals sagten. Ein Exot im weißen ausländerarmen Osten.

Felix wohnte im ersten Stock gleich rechts zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder. Sein Stiefvater lebte eine Etage höher unterm Dach. Wenn sie Felix besuchte, musste sie erst die steinernen Stufen zur Eingangstür zurücklegen, dann stieg sie die Holztreppe hinauf, die bei jedem ihrer Schritte laut ächzte. Sie konnte ihr Herz in den Ohren pochen hören, wenn sie oben ankam. Oft wartete sie noch ein paar Minuten, bevor sie klingelte. Die Stimmung war nicht besonders gut hinter der Tür zwischen Felix’ Mutter und seinem Stiefvater.

Seine Mutter war eine zierliche Frau mit dunklen Augen. Felix’ Stiefvater, ein schlanker Mann mit rötlich blonden Locken, sah aus wie der Hauptdarsteller aus einem Märchenfilm, in der Rolle des ein wenig weltfremden, verträumten Prinzen. Sie mochte die beiden, aber es herrschte eine merkwürdige Atmosphäre in dieser Familie: Sehr nett und offen nach außen hin, dahinter schwelte aber noch etwas anderes, vage Kompliziertes. Es war, als laste auf allen eine unerklärbare Schwere.

Felix hatte ihr gegenüber die Schwierigkeiten angedeutet, mit knappen Sätzen, es war ihm nicht angenehm, darüber zu reden. Er war gern der Starke, scheinbar Unberührbare, der anderen bei ihren Problemen half. Sie hatte trotzdem verstanden, schon weil sie ganz ähnlich war und Ähnliches in ihrer Familie erlebt hatte, wenn auch viel weniger dramatisch. Trennungskinder scheinen eine Art Sensor füreinander zu haben, sie spüren im anderen die gleiche tief sitzende Verunsicherung und das Bemühen, bloß niemanden etwas merken zu lassen.

Felix und sie »gingen miteinander«, wie man das damals nannte. Das hieß, sie besuchten sich öfter, meist abends, knutschten im Hausflur, probierten die Wirkung von Zungenküssen aus. Sie konnten stundenlang über verschiedene Trainingsprogramme und Strategien diskutieren, sie erzählte vom Ballett, er vom Karate. Oft ging es darum, wie viel eine Sehne verträgt, bis sie gezerrt ist oder reißt. Felix stellte in seinem Zimmer zwei Stühle einen Meter voneinander entfernt auf, und sie übten Spagat mit Durchhängen. Er machte Liegestütze auf zwei Fingern und auf den Knöcheln des Zeige- und Mittelfingers, bis sie dick anschwollen. Als Unterlage bevorzugte er Bastmatten, weil es so noch mehr wehtat. Danach hielt er ihr seine Knöchel vors Gesicht: »Wer diese zwei Huckel nicht hat, trainiert nicht richtig«, sagte er.

Und sie rauften sich, einfach so zum Spaß. Felix versuchte sie festzuhalten und ihr gelang es immer wieder, sich seinem Griff zu entwinden, wofür er ihr wie einem kleinen Kind Anerkennung zollte. Sie sah zu, wie er Unmengen von gebratenen Eiern in sich versenkte und ihr versicherte, das sei gut für die Muskeln. Er machte sich darüber lustig, dass sie Michael Jackson und Prince verehrte, Black Music mochte er nie; sie zog ihn mit seiner Vorliebe für alles Militärische und dämliche Rambofilme auf. Sie konnte mit ihm wunderbar über seinen »Do« philosophieren, was in den asiatischen Kampfsportarten so viel hieß wie sein Weg, seine Lebensgrundsätze. Diese Grundsätze waren allesamt sehr ehrbar. Er erklärte ihr, er dürfe niemals jemanden schlagen, der nicht seine Fähigkeiten besitze. Und er wollte die vollkommene Weisheit und Klarheit erlangen, was immer das auch heißen mochte, so richtig hatte sie es nie nachvollziehen können. Aber es machte Spaß, sich darüber zu unterhalten. Außerdem war Karate in der DDR verboten, was ihren Gesprächen etwas Subversives verlieh.

Sie sahen sich nicht jeden Tag, dafür waren sie beide zu beschäftigt und zu stolz. Wer wen wann anrief, war immer die heimliche Frage im Hintergrund, ein Messen der Kräfte. Oft sprachen sie sich tagelang nicht und drehten beide immer engere Kreise ums Telefon, keiner wollte sich eine Blöße geben. Es waren diese kleinen Machtspiele, die ihre Teenagerfreundschaft manchmal anstrengend machten, ihr eine gewisse Schwere gaben. Aber er war der Erste, mit dem sie sich nicht nach einer Woche langweilte und nicht darüber nachdachte, wie sie ihn am schnellsten wieder loswürde. Außerdem wusste sie nie genau, was er dachte oder fühlte, es ging etwas Düsteres, Geheimnisvolles von ihm aus, etwas, das sie zu ergründen reizte.

Felix zog sich oft auf sein Hochbett zurück, es war groß, fast wie eine zweite halbe Etage im Zimmer. Unten spielte sein Bruder, oben hatte er sich eine eigene kleine Welt geschaffen: Am Kopfende seines Bettes stand ein Kassettenrekorder, ein Ghettoblaster, überdimensioniert, wie sie in den achtziger Jahren modern waren. Über seinem Bett hing ein Plakat mit einem roten Drachen darauf, daneben war in schwarzen Buchstaben Karate geschrieben, an der anderen Wand klebte ein Bild, auf dem ein Mann mit hochgerissenem Bein gegen einen anderen sprang. Die größte Fläche aber nahmen Poster von seinem Idol Bruce Lee ein. Einige Bilder hatte er aus dem Fernsehen abfotografiert, andere aus Westzeitungen ausgerissen.

Felix verehrte Bruce Lee, er war klein und drahtig wie er selbst. Lee wurde in den USA geboren und wuchs in Hongkong auf. Schon mit zwölf Jahren war er Anführer einer Straßenbande und lernte Kung-Fu. Biographen beschreiben ihn als fanatischen, besessenen Kämpfer, der explosionsartige Wutanfälle hatte. Felix konnte sich damit ganz gut identifizieren. Später wurde Bruce Lee von Hollywood entdeckt und drehte Filme wie Todesgrüße aus Shanghai, Der Mann mit der Todeskralle oder Die Todeskralle schlägt wieder zu. In seinen Filmen sah es aus, als vermeide er jede überflüssige Bewegung, er tänzelte durch die Kulissen mit kurzen Schritten, konzentriertem Blick, die Arme vor seinem Körper in Position, und in den Kampfszenen überschlug er sich nicht wie andere Kung-Fu-Darsteller dreimal in der Luft, bevor er zutrat.

Bruce Lee entwickelte eine Art eigener Lebensphilosophie mit Sprüchen wie »Wer den Erfolg will, sollte lernen zu kämpfen und sich alle Mühe geben, auch zu leiden« oder »Der einzige Weg, wirklich gut und perfekt zu werden, ist derjenige, alles zu tun, um einhundertprozentig zu sein, in allem, was man tut«, oder »Wenn man lernt, was der Tod ist, überwindet man ihn. Morgen werden wir sterben und uns dadurch befreien lassen«. Im Nachhinein erschien es ihr, als habe Felix diese Formeln auswendig gelernt und für sein Leben übernommen, die Radikalität gefiel ihm, diese extreme Konsequenz entsprach ihm. Es gab schon damals kein Dazwischen für ihn.

Bruce Lee starb mit 32 Jahren unter mysteriösen, bis heute nicht ganz geklärten Umständen. Legenden besagen, er sei von der chinesischen Mafia umgebracht worden, andere behaupten, er lebe noch irgendwo in der Anonymität. Felix hat es immer geliebt, Verschwörungstheorien zu entwickeln und zu diskutieren, tragische Geschichten faszinierten ihn. Er hat sich selbst oft als tragische Figur gesehen.

Wenn sich unter seinem Hochbett wieder einmal Krieg ankündigte, drehte er die Musik lauter: Anne Clark, Gary Numan, Human League, Pink Floyd – melancholische Musik der achtziger Jahre. Damals waren die schlimmsten Zeiten für ihn schon vorüber. Die, in denen er draußen im Treppenhaus oder in der Küche unter dem Waschbecken schlafen musste, weil er irgendeine Kleinigkeit nicht erledigt, den Mülleimer nicht runtergetragen oder nicht abgewaschen hatte. Die, in denen er nur Brot bekam, während die Familie Schnitzel aß. Er konnte einfach nicht verstehen, wieso sie ihn so behandelten.

Auch sie konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Sie hatte seine Mutter fast immer herzlich erlebt, eine liebenswürdige Frau, die ihr Tee kochte und mit ihr kicherte wie mit einer gleichaltrigen Freundin. Aber offensichtlich konnte sie auch anders sein.

Seinen Stiefvater hatte Felix oft ohnmächtig, schwach erlebt. Manchmal war er an ihm vorbei in sein Zimmer unterm Dach gestiegen, ohne ein Wort zu sagen, während Felix im Treppenflur auf dem Boden schlief. In solchen Stunden muss Felix sich völlig verlassen gefühlt haben: niemand, mit dem man reden konnte, niemand, der einem beistand.

Als Kind träumte Felix davon, Feuerwehrmann zu sein, einer, der immer alles wieder in Ordnung bringt, der immer die Kontrolle behält, der alle Brandherde löschen kann in der Not. Als der Stiefvater einmal ausziehen wollte, half Felix ihm sogar beim Packen. Er wollte lieber, dass er sie verließ, als dass sie sich weiter stritten.

Das Gefühl des Verlassenwerdens war ihm vertraut. Schon einmal war jemand aus seinem Leben gegangen: sein leiblicher Vater. Felix war damals zwei Jahre alt, viel hatte er davon nicht mitbekommen, nur so ein Gefühl des Verlustes, der Verunsicherung war zurückgeblieben. Die Liebe seiner Eltern währte nur kurz, sie waren nicht lange zusammengeblieben. Die Mutter hatte Felix früh bekommen, wie viele damals in der DDR. Sie war erst 19. Die Großeltern hatten auf der Geburt ihres Enkels bestanden und gesagt, sie würden für Felix aufkommen.

Felix’ leiblicher Vater, sein »Erzeuger«, wie er ihn immer nannte, hatte gerade begonnen zu arbeiten. Zeitweise wohnten sie zu dritt mit dem Neugeborenen bei ihren Eltern in der Wohnung in Schöneweide, wo die Leine mit den gewaschenen Windeln bis in die Wohnstube reichte. Felix’ Eltern waren zu jung, zu überfordert, zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Als der Stiefvater ein wenig später ins Leben der Mutter trat, war ihre Beziehung zu Ende. Der Vater dachte, es sei am besten, er ziehe sich ganz aus Felix’ Leben zurück, um dem Neuen und der Mutter eine Chance zu geben. Er sah seinen Sohn von da an nur noch ein paar Mal im Jahr zu Geburtstagsfeiern und zu Weihnachten.

Als er ihr das viele Jahre später erzählt, in seiner Wohnung am Kollwitzplatz, wundert sie sich darüber, wie emotionslos es klingt, immerhin haben ihn damals Frau und Sohn verlassen. Er sitzt am Tisch in seinem Wohnzimmer, Felix ist zu der Zeit schon weg, aber an der Wand hängen Fotos von ihm und davor stehen Kerzen. Der Vater schaut auf den Teller mit Spaghetti vor sich und schweigt. Wenn sie ihn ansieht, bekommt sie ab und zu einen Schreck: Er sieht Felix sehr ähnlich, die gleiche gerade, schmale Nase, dieselbe gekrümmte Sitzhaltung und dieser traurige Blick, als lasteten die Sorgen der ganzen Welt auf ihm. Er redet nicht viel, meist spricht seine Frau, einmal blickt er sie an und sagt in die Stille: »Felix war das ungeliebte Kind.« Schnell fügt er hinzu, das gelte natürlich nur für die Mutter, nicht für ihn. Aber es klingt, als habe er selbst diesen Gedanken schon öfter gehabt, ihn sich aber immer wieder verboten. Er hat seit vielen Jahren eine eigene neue Familie, eine Frau, zwei Töchter, seine Aufmerksamkeit gilt ihnen.

Sie war schon einmal in dieser Wohnung, damals, mit 14. Felix hatte sie mitgenommen und sie hatte seine Aufregung bemerkt, er schien geistesabwesend, drückte ihre Hand fest und trieb sie zur Eile, es war etwas Besonderes für ihn, seinen Vater zu besuchen. Als sie ankamen, hatte sie das Gefühl, eigentlich nehme niemand sie wahr. Sie saßen auf dem großen Bett seines Vaters, kicherten vor sich hin und beobachteten zwei kleine Mädchen dabei, wie sie das Zimmer verwüsteten. Ab und zu schaute der Vater oder seine Frau vorbei, fragte etwas, brachte ihnen einen Saft und verschwand wieder. Die beiden waren sehr sympathisch, benahmen sich aber irgendwie merkwürdig, als hätten sie kein besonderes Interesse an Felix und ihr. Irgendwann gingen sie wieder, auf der Rückfahrt war er sehr still, sie hatte nichts gesagt. Dazu gab es nichts zu sagen.

Felix’ Mutter und sein Vater verstanden sich seit ihrer Trennung nicht besonders gut, ständige Streitereien und gegenseitige Vorwürfe hatten ihr Verhältnis in eine Art permanenten Kriegszustand mit kurzen Feuerpausen zum Kräftesammeln verwandelt. Die Distanz des Vaters zu seinem Sohn wurde dadurch noch vertieft. Felix hatte sich immer bemüht, vor seinem Vater nicht schlecht über seine Mutter zu sprechen und umgekehrt. Es muss schwer für ihn gewesen sein, in jeder Situation die Loyalität zu wahren. Ein Konflikt, in dem fast alle Trennungskinder gefangen sind.

Auch die neue Beziehung zwischen seiner Mutter und seinem Stiefvater gestaltete sich nicht gerade harmonisch. Als Felix zwölf Jahre alt war, trennten sie sich wieder, wohnten aber weiterhin im selben Haus und hatten neue Partner, was die Situation nicht entspannte.

Felix bezog die Streitereien oft auf sich, gab sich im Stillen die Schuld daran. Erst viel später begriff er, dass es gar nicht um ihn ging, sondern nur um Machtspiele, darum, dem anderen eine Reaktion abzuzwingen. Einmal, als er aus der Schule kam, lagen seine Sachen verstreut vor dem Haus und in der Mülltonne, weil seine Mutter sie im Zorn aus dem Fenster geworfen hatte. Vielleicht war er gar nicht der Grund ihrer Wut, aber es traf ihn. Felix erzählte ihr damals von seiner Angst vor den nächtlichen Albträumen, in denen ihn Soldaten jagten und umbringen wollten, in denen endlose Gemetzel aufeinander folgten und in denen manchmal Ritter erschienen, die ihm halfen. Damals nickte sie nur ungläubig, zu düster schien es ihr, dass einer immer nur Albträume hatte. Seine finsteren und traurigen Geschichten nahmen mehr und mehr auch ihr Denken ein. Zuweilen fiel es ihr schwer, seine und ihre Probleme noch voneinander zu unterscheiden.

Einmal, im Sommer 1987, fuhren sie zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder für zwei Wochen an die Ostsee. Felix hatte sich erst in letzter Minute entschieden mitzukommen. Der Ort hieß Zarfzow, lag noch ein halbe Autostunde vom Meer entfernt und bestand aus vielleicht zehn Bauernhäusern, die aussahen, als würde schon lange niemand mehr darin wohnen. Es regnete die ganze Zeit, sodass sich die Dorfstraße in eine einzige riesige braune Schlammpfütze verwandelt hatte. Sie wohnten in einem zweistöckigen Haus, in dem sich die Feuchtigkeit in die Wände gegraben hatte. Die Decken hingen niedrig, es roch nach verfaultem Holz und feuchter Wäsche, sie mussten im Juli den Ofen in der Küche heizen. Dass Felix Asthma hatte, begriff sie erst dort richtig. Er hustete ununterbrochen, hatte aber keine Medikamente mitgenommen. Ihre Eltern waren der Panik nahe. Es hörte nicht auf zu regnen, alle froren, die Bettdecken waren klamm, manchmal spielten sie aus Langeweile Karten oder Sagaland, ein Brettspiel. Es war eine Katastrophe.

Felix und sie wohnten im Zimmer unterm Dach, die Wände waren weiß tapeziert, die Feuchtigkeit hatte runde gelbe Flecken hinterlassen. Felix verbrachte die meiste Zeit im Bett und stand nur auf, wenn es etwas zu essen gab und wenn er auf die Toilette musste. Er lag auf der Matratze, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, sah sie mit traurigen Augen an, hustete, machte auf den Holzdielen Liegestütze und hörte den ganzen Tag lang eine Kassette mit dem immer gleichen Lied, immer und immer wieder »Nineteen« von Paul Hardcastle. Es handelte von den amerikanischen Soldaten im Vietnamkrieg, die im Durchschnitt 19 Jahre alt waren, im Hintergrund sprachen Nachrichtenkommentatoren, sie konnte Bombeneinschläge und Maschinengewehrsalven hören. Apocalypse Now in Mecklenburg. Felix war von diesem Lied wie besessen. Immer wenn die Maxi-Single, die eine Viertelstunde dauerte, zu Ende war, ging er zum Rekorder, spulte zurück und spielte sie von vorn. Es schien, als werde er zunehmend eins mit diesem Song, als sehe er sich selbst als Krieger in einer aussichtslosen Schlacht. Sie fürchtete, Soldaten würden bald auch in ihre Träume einziehen. Der Regen, Felix’ Albträume, sein Röcheln neben ihr, dieses Lied, irgendwann konnte sie nicht mehr, war ihr alles zu viel. Sie war selbst manchmal schwermütig, aber selten völlig aus der Balance, Depressionen über Wochen hinweg waren ihr fremd. Auf einmal spürte sie das dringende Bedürfnis, so schnell wie möglich das Zimmer zu verlassen, zu flüchten, und sie hatte ein schlechtes Gewissen dabei.

Als ihre Eltern für einen Tag ihre Großeltern besuchen wollten, ergriff sie die Gelegenheit zu entkommen und fuhr mit. Allein die Aussicht auf einen weiteren Tag Ausharren im Bett mit diesem Lied hatte in ihr ein Gefühl von Übelkeit und Unzufriedenheit erzeugt, sie war unfähig, an Felix’ Zustand irgendetwas zu ändern. So blieb Felix in Zarfzow zurück, allein. Sie hatte ihn gebeten mitzukommen, aber er war in diesem Zimmer gefangen.

Für sie war es wie ein kurzer Ausflug in die Freiheit, in das Leben. Bei ihrer Rückkehr brachte sie ihm Tabletten gegen sein Asthma mit. Sie halfen nicht und im Stillen hegte sie den Verdacht, er wollte auch gar nicht, dass sie halfen.

Sie mochte ihn sehr. Auf der einen Seite wünschte sie sich nur noch weg, weit weg von den Geschichten seiner Eltern, seinen Albträumen, seinen Extremen. Auf der anderen Seite war seine verstörende Intensität auch anziehend. Auf Urlaubsfotos sieht es aus, als würde Felix sich an ihr festkrallen, sein Arm liegt über ihrer Schulter und gleichzeitig hält seine Hand noch ihren Arm fest.

Sein Asthma wurde immer schlimmer, ihre Eltern immer ängstlicher. Irgendwann fuhr Felix dann früher als sie nach Berlin zurück. Sie war darüber traurig und froh zugleich. Kurz darauf reiste sie mit ihrem Vater für einen Monat nach Ungarn, dort lernte sie jemand anderes kennen. Danach hatte sie Felix besucht, sie hatten geredet und beschlossen, sich zu trennen. So gut wie an jenem Tag hatten sie sich seit langem nicht mehr verstanden. Vielleicht sahen sie sich deshalb auch weiterhin und blieben miteinander befreundet. Immerhin war es für beide die erste längere Beziehung gewesen. Fünf Monate – für eine 14-Jährige und einen 16-Jährigen eine Ewigkeit.

Damals, nach dem katastrophalen Ostsee-Urlaub, hatte sie das Gefühl, dass es für Felix wie ein Zwang war, in Berlin, in der Nähe seiner Eltern zu bleiben. Vielleicht musste er sich permanent versichern, dass sie noch da waren und nicht heimlich verschwanden. Insgeheim fürchtete er sich immer davor, dass sie ihn eines Tages verließen. Nichts schien sicher in seinem Leben, nicht die Reaktionen seiner Eltern, nicht ihre Liebe und nicht seine eigenen Gefühle.

Mit 16 hatte ihr Felix einmal erzählt: »Ich habe auf den Tag gewartet, an dem ich die erhobene Hand meiner Mutter festhalten kann.« Er hatte sie dabei sehr ernst angesehen, den Satz sehr ruhig ausgesprochen, wie etwas, das schon seit langem feststand. Sie hatte sich darüber erschrocken, vor allem über die Härte in seiner Stimme. Offenbar hat Felix seine ganze Kindheit hindurch Angst vor seiner Mutter gehabt, ihren unvorhersehbaren Stimmungsumschwüngen, ihren Wutanfällen. Und er hat sie geliebt. Immer. Wie man etwas liebt, wonach man sich sehnt und es doch nie bekommt, oder nicht so, wie man es sich wünscht.

Mit 17 zog Felix eines Tages bei seiner Mutter aus und wohnte fortan bei seinen Großeltern. Bis heute weiß niemand, was an jenem Tag geschehen war, nicht die Freunde, auch nicht die Großeltern. Vielleicht war gar nichts Besonderes passiert, nur eine Kleinigkeit, die er einfach nicht mehr hinnehmen wollte. Aber auch danach hat er den Kontakt zu seiner Mutter nie abgebrochen, hat sich wieder mit ihr versöhnt, wieder gestritten und ihr dann wieder verziehen. Felix ist immer zu seiner Mutter zurückgekehrt. Bis zum Ende.

Dass sie sich von früher kannten, war Felix immer wichtig. Früher, ein Wort, das diese Generation der in den siebziger Jahren Geborenen zusammenhält – das einzige vielleicht. Sie hatten dieses komische Land noch miterlebt, das später unterging, sie waren sich einig in ihrem Hass dagegen oder in ihrer Gleichgültigkeit. Später vereinigten sie sich in ihren Kindheits- und Jugenderinnerungen.

In Johannisthal, dem Viertel, in dem Felix und sie aufgewachsen waren, wohnten wegen der gefährlichen Nähe zur Mauer viele Angehörige des Militärs und des Staatssicherheitsdienstes. Aus unterschiedlichen Gründen passten sie beide nicht so richtig hierher.

Ihr Stiefvater hatte sich entschlossen, eine Art Punk zu sein. Vorn trug er die Haare kurz, hinten waren sie zu einem Zopf geflochten. Er sah aus wie ein Samurai. Und er trug immer hautenge gestreifte Jeans und ausgewaschene T-Shirts, die er »Tritschkos« nannte, weil er aus der Tschechoslowakei stammte. Als sie einmal ein Mitschüler fragte, warum ihr Stiefvater so eine merkwürdige Frisur habe, lud ihr Stiefvater ihn und ein paar Freunde aus ihrer Klasse gleich nach Hause ein, um sie über seine Lebensansichten aufzuklären. Es wurde natürlich furchtbar peinlich, ihre Freunde saßen um den runden weißen Tisch im Wohnzimmer, schwiegen konsequent und musterten erstaunt die Tapeten, auf die ihr Stiefvater mit schwarzem Stift Tapete Maskos geschrieben hatte. Damit bloß niemand auf die Idee kommen könnte, die Blümchentapeten seien etwa sein Geschmack. Es war seine Art, sich von den Vormietern zu distanzieren.

Ihre Mitschüler hatten noch lange von diesem Nachmittag gesprochen, an dem ihr Stiefvater erzählt hatte, dass er die Rolling Stones höre und Bob Dylan verehre. Sie hatte sich bemüht, die Gemeinsamkeiten mit den anderen Eltern herauszustreichen, welche auch immer. Aber irgendwie ging danach in Johannisthal das Gerücht, in ihrer Wohnung befänden sich gar keine Möbel, sondern nur Kisten. Wahrscheinlich hatten sie die Regalkonstruktionen ihres Stiefvaters nicht richtig verstanden. Sie konnte sich vorstellen, wie ihre Mitschüler am Abendbrottisch mit den Eltern darüber diskutierten, ob ihre Familie nun asozial, bewundernswert oder einfach eigenartig war. Als Teenager hatte sie immer zwischen diffusem Stolz auf die Andersartigkeit ihrer Eltern, Peinlichkeit und dem Wunsch, so zu sein wie die anderen, geschwankt.

Wahrscheinlich hatten Felix und sie sich deshalb gut verstanden. Er war mit dem Gefühl des Fremdseins, des Nichtdazugehörens geboren worden. Vielleicht wurde es deswegen so wichtig für ihn, sich irgendwo einzuordnen, einmal nicht anders zu sein. In einer Umgebung, wo in fast jedem Wohnzimmer eine dunkelfarbene Anbauwand stand und eine bräunliche oder geblümte Couchgarnitur wartete, die aussah, als sei sie für Elefanten entworfen worden, musste auch die Wohnung von Felix’ Eltern auffallen. Die Zimmerdecken waren sehr hoch, es gab keine Schrankwand, auf dem Boden lag immer allerlei Spielzeug verstreut, ohne dass sich jemand darum sorgte. Und Felix besaß viele Sachen aus dem Westen, Jeans, Poster, Musik, das machte ihn in Mangelland extrem interessant. Hinzu kam, dass sein Ausweis rot war und nicht DDR-blau, er gehörte also auch offiziell nicht richtig zur DDR. Südafrika, das kannten sie in Johannisthal nur aus den Nachrichten und dem Staatsbürgerkundeunterricht. Das Einzige, was ihnen dazu einfiel, waren Nelson Mandela und Apartheid – das Böse auf Erden. Aus Südafrika kamen Felix’ Mutter und seine Großeltern.

Felix redete nie viel darüber. Dass er anders war, hat er immer gemerkt, jede Minute in seinem Leben, und er hat es gehasst. Schon weil er nicht ganz weiß war und es keine Bezeichnung für ihn gab, die nicht rassistisch klang. »Mischling«, »Mulatte« oder »Deutschafrikaner« – alles wirkte verletzend oder künstlich. Er wusste, dass die anderen ihn hinter seinem Rücken »Neger« oder »der Dunkle« nannten und das noch nicht einmal böse meinten. Es zeigte ihm nur, dass sie eine feine Grenze zogen zwischen ihm und ihnen. Wenn jemand eine Bemerkung wegen seiner Hautfarbe machte, sie musste nicht abfällig sein, reagierte er empfindlich. Dann sah er weg, schwieg und setzte den Sprecher im Stillen auf die Liste seiner Feinde.

Als Kind hatte Felix seine Haut beim Baden so lange geschrubbt, bis sie wund war. Er war ein kleiner, schmächtiger Junge mit langen dunklen Wimpern und schwarzen Locken. Auf Fotos lacht er fast nie, nur manchmal zieht er die Mundwinkel nach oben. Es sieht aus, als hätte der Fotograf ihn darum gebeten. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm, er wusste nur noch nicht, was. Und er war ständig krank. Seine Haut war entzündet, Ekzeme, Bronchitis, Asthma. Einmal wurde er ganz steif, konnte sich nicht mehr bewegen, und niemand wusste warum. Seine frühe Kindheit war eine unendliche Folge von Krankheiten.

Im Kindergarten stellten ihn die Erzieherinnen in die erste Reihe. »Weil er so hübsch ist«, sagten sie zu seiner Großmutter. Manchmal riefen sie auch abends so gegen sieben Uhr bei ihr an: Sie solle kommen, Felix sei immer noch da. Niemand hatte ihn abgeholt. In der Schule wurde er zu Beginn häufig verprügelt. Er war schmal, wegen des Asthmas oft vom Sport befreit – das geborene Opfer. Zu seiner Großmutter sagte er bestürzt: »Die haben mich schon wieder geschlagen.« Er wünschte sich, stark zu sein und von allen Schülern gemocht zu werden. Beim Sport stand er lange ganz hinten in der Reihe bei den Kleinen. Fußball spielen konnte er nicht und im Unterricht zog er es vor zu schweigen.

Eines Tages entdeckten seine Mitschüler, dass Felix’ Haut nicht ganz so weiß war wie die ihre: »Du stinkst wie ein dreckiger Neger«, riefen sie ihm hinterher. Felix war elf Jahre alt. Seine Familie beschwerte sich bei der Lehrerin. Die nahm ihre Klasse in Schutz und meinte nur, Felix stinke tatsächlich nach Knoblauch, im übrigen sei »Neger« ein ganz normales Wort. Sie lebten damals in einem Land, in dem es Rassismus offiziell nicht gab. Die Lehrerin musste schließlich die Schule verlassen, nachdem Felix’ Familie einen Brief an ein »Bildungsorgan« geschrieben hatte. Vielleicht hat Felix sich darüber gefreut. Vielleicht war es ihm einfach peinlich. Es musste etwas passieren.

Seine Großmutter brachte Felix zum Boxunterricht. Der Trainer betrachtete ihn und schüttelte den Kopf: »Nein, der ist zu schön. Es wäre zu schade um diese Nase.« Also nahm sie ihn mit zum Judo. Wenig später warf Felix in der Schule seinen ärgsten Feind in eine Mülltonne. Danach rührte ihn niemand mehr an. Er spürte zum ersten Mal dieses warme Gefühl des Respekts, der Achtung und auch der Angst der anderen. Es war ein gutes Gefühl.

Bald reichte Judo nicht mehr. Seine Mutter meldete ihn beim Karate an. Dem Trainer erzählte sie, sie werde nicht fertig mit ihm. Er sei frech und höre nicht auf sie. Da Karate in der DDR eigentlich verboten war, hieß Felix’ Kurs »Kraftsport II«. Die Regierung hatte Angst, ihre Untertanen würden zu stark, vielleicht sogar stärker als Polizei und Armee. Alles war sehr konspirativ, Felix durfte nicht erzählen, was er trainierte und wo. Er hielt sich natürlich nicht daran. Manchmal stand auch der Staatssicherheitsdienst vor der Turnhalle in Adlershof. Wenn er nach Hause ging, sah er die Männer in ihren Ladas Zeitung lesen.

Karate hatte den Hauch des Besonderen, des Gefährlichen. Als bekannt wurde, was für einen Sport er trieb, traute sich niemand mehr, ihn zu beleidigen, und wenn, kriegte er eine verpasst. Später bräunte sich Felix wie die anderen im Solarium. Er wünschte sich dazuzugehören, immer zu irgendetwas.

Felix’ Trainer von damals erinnert sich: »Felix wollte immer nur kämpfen, nicht erst ewig Katas lernen.« Katas sind die langen, fast tänzerisch wirkenden Bewegungsabläufe beim Karate.

Das Training begann mit Gymnastik und Dehnung. Felix konnte auf einem Bein stehen, das andere senkrecht nach oben strecken und in dieser Pose verharren. Darauf war sie immer etwas neidisch gewesen, er hatte es ihr oft bei sich zu Hause vorgeführt. Sie bekam zwar ihr Bein genauso hoch, musste es aber mit dem Arm oben festhalten. Ihr fehlte einfach die Kraft. Felix saß im Spagat und legte den Oberkörper flach auf den Boden. Für seine Gelenkigkeit wurde er bewundert, auch von seinem Trainer. Sie nannten ihn »den kleinen Bruce Lee«. Er übte jeden Tag, oft, bis im schlecht wurde, und machte nach dem Training zu Hause weiter. Immer wenn sie ihn besuchte, trug er Jogginghosen. Es muss jenes berauschende Gefühl gewesen sein, mit dem man feststellt, dass man etwas richtig gut kann.

Seinen Trainer nannte Felix ihr gegenüber immer nur ehrfürchtig »mein Meister«, als befände er sich in einem tibetanischen Kampfkloster. Sie stellte sich ihn alt vor, mindestens 50, sehr sehnig, mit weißem Bart und asiatischen Gesichtszügen. Als sie ihn viele Jahre später in seiner Wohnung besucht, stimmt alles, bis auf den weißen Bart.

Er kann sich gut an seinen ehemaligen Schüler erinnern: »Felix hatte damals schon einen richtigen Waschbrettbauch.« Der Trainer ist klein, hat gefärbte Haare und unterstreicht seine Erzählungen gern mit angedeuteten Schlägen, die kurz vor ihrem Kehlkopf enden. Er hat sich selbst Karate beigebracht, nach eingeschmuggelten Büchern aus dem Westen. Zu den Gürtelprüfungen reiste er nach Polen und in die Tschechoslowakei, wo Karate erlaubt war. Als Trainer ist er streng bis heute, verlangt absolute Unterordnung, Widerspruch duldet er nicht. »Karate ist wie bei der Armee. Es ist ein sehr hierarchischer Sport.« Wenn Felix einmal zu spät zum Training kam, konnte er gleich wieder gehen. Felix akzeptierte das, es bedeutete Klarheit. Die Regeln standen seit ewig fest, es musste so sein. Sie sieht Felix vor sich, wie er Runde um Runde Hockstrecksprünge in der Turnhalle dreht, wie er immer wieder auf eines dieser harten Holzdinger einschlägt, die nur mit einem dünnen Klebeband umwickelt sind, bis seine Faust blutet.