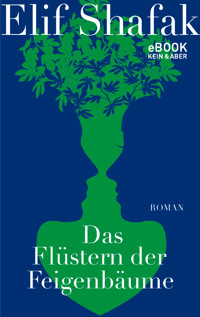

15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kein & Aber

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mitten in einem belebten Viertel Istanbuls steht der Bonbonpalast - anders als der Name es vermuten lässt, handelt es sich hierbei um ein heruntergekommenes Mietsgebäude. Mit ihren unterschiedlichen Anschauungen und Lebensweisen spiegeln die Hausbewohner das eigentliche Istanbul wider: Sie sind traditionell und modern, alt und jung, angepasst und skurril - die Stadt seit jeher ein Gemisch an Kulturen, Völkern und Sprachen. Als es im Bonbonpalast zu einem Verbrechen kommt, wird das Schicksal der Bewohner unwiederbringlich zusammengeschweißt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

INHALT

» Über die Autorin

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks der Autorin

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DIE AUTORIN

Elif Shafak, in Straßburg geboren, ist eine preisgekrönte Autorin und die meistgelesene Schriftstellerin der Türkei. Sie schreibt auf Türkisch und auf Englisch. Ihr schriftstellerisches Werk von fünfzehn Büchern wurde in insgesamt achtundvierzig Sprachen übersetzt. Zu ihren bekanntesten Romanen gehören Der Bastard von Istanbul, Die vierzig Geheimnisse der Liebe, Ehre und Der Geruch des Paradieses. Der Bonbonpalast ist einer ihrer früheren Romane und erschien im Original erstmals im Jahr 2002. Elif Shafak lebt in London.

www.elifshafak.com

ÜBER DAS BUCH

Einst war der Bonbonpalast ein Prachtbau, doch heute ist er ein heruntergekommenes Mietshaus mit Bewohnern, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Durch die Flure, unter den Wohnungstüren hindurch, aus den Fenstern heraus und um das Gebäude herum legen sich die Stränge ihrer Geschichten, die sich auf fatale Weise miteinander verknüpfen.

»Wer Elif Shafaks Blick auf die Türkei kennenlernen will, hält sich am besten an den Bonbonpalast.«

Neue Zürcher Zeitung

»Elif Shafak sieht hin, schaut die Menschen an, hört ihnen zu, registriert ihre unterschiedlichen Tonfälle genauestens und fügt alles zusammen zu der Sinfonie einer Großstadt.«

Frankfurter Rundschau

»Ein kluger Roman einer überaus begabten Erzählerin.« Frankfurter Allgemeine Zeitung »Der Bonbonpalast erzählt ein vitales Stück Istanbul.«

Die Zeit

Die Bewohner des Bonbonpalasts

Wohnung 1 – Musa, Meryem und Muhammet

Wohnung 2 – Sidar und Gaba

Wohnung 3 – Die Friseure Cemal & Celal

Wohnung 4 – Die Feuersons

Wohnung 5 – Hadschi Hadschi, sein Sohn, seine Schwiegertochter und seine Enkelkinder

Wohnung 6 – Metin Çetin und Gemahlin Nadj

Wohnung 7 – Ich

Wohnung 8 – Die Blaue Mätresse

Wohnung 9 – Hygiene-Tijene und Su

Wohnung 10 – Tantchen Madam

Auch im Ghetto kann man sicher sein und sich wohlfühlen. Was es gleichwohl zu einem Ghetto macht, ist der Zwang, dort leben zu müssen. Jetzt, da die Mauern einstürzen, sollten wir über den Schutt steigen und uns die Stadt dort draußen ansehen.

Ursula K. Le Guin

Aus: Kadmlar Rüyalar Ejderhalar (Frauen, Träume, Drachen)

DIE LEUTE BEHAUPTEN, ich hätte eine blühende Fantasie. Das ist noch die freundlichste Art zu sagen: »Du spinnst!« Damit könnten sie sogar recht haben. Denn ich spinne reichlich, zum Beispiel wenn ich mir ständig Sorgen mache und beim Reden alles durcheinanderbringe oder wenn ich mich vor den Blicken anderer fürchte, aber so tue, als hätte ich keine Angst, wenn ich mich jemandem vorstelle, den ich gerne kennenlernen würde, und dabei verschweige, dass ich mich selbst kaum kenne, und wenn mir die Vergangenheit wehtut und ich nicht akzeptieren kann, dass die Zukunft auch nicht viel besser sein wird. Vor allem spinne ich, wenn ich mich nicht damit abfinden kann, da zu sein, wo ich bin, und der zu sein, für den ich gehalten werde. Das Ersponnene ist genauso weit von der Wahrheit weg wie von der Unwahrheit. Der Lügner stellt die Wahrheit auf den Kopf, während der Spinner die Wahrheit mit der Lüge verlötet. Das hört sich kompliziert an, ist aber so einfach, dass es sich mit einem Strich darstellen lässt.

Angenommen, die Wahrheit ist ein waagerechter Strich:

Dann ergibt das, was wir Lüge nennen, eine Senkrechte:

Das Ersponnene sieht dann so aus:

Im Kreis gibt es keine Waagerechte und keine Senkrechte, er hat weder einen Anfang noch ein Ende.

Man kommt von jedem beliebigen Punkt aus in den Kreis, denn einen verbindlichen Start gibt es nicht. Auch keine Schwelle, keinen Ausgangspunkt und kein Ziel. Egal, wo ich beginne, es gibt immer ein Davor. Ich habe es nicht selbst erlebt, aber ich weiß es von einem, der sich auskennt: Früher, als die Mülltonnen an Istanbuls Straßen noch runde, graue Blechdeckel hatten, gab es ein Spiel, das Mädchen und Jungs zusammen spielten. Dafür brauchte es eine bestimmte Zahl von Mitspielern – nicht zu viele, damit es kein Durcheinander gab, aber auch nicht zu wenige, damit es nicht langweilig wurde. Auf jeden Fall musste es eine gerade Zahl sein.

Zuerst ging es bei dem Spiel um die Frage »wann?«. Als Antworten darauf wurden vier Begriffe über Kreuz in den runden, grauen Blechdeckel geschrieben: »Sofort – Morgen – Bald – Nie«. Dann drehte jemand den Deckel auf dem Knauf wie einen Kreisel, und noch bevor der Deckel an Schwung verlor, stoppte ihn der, der an der Reihe war, mit seinem Finger. Jeder Mitspieler wiederholte das und fand so nach und nach heraus, welcher Zeitrahmen ihm am nächsten lag. In der zweiten Runde wurden vier mögliche Antworten auf die Frage »wem?« in den Deckel gemalt, ebenfalls über Kreuz, aber um ein Viertel versetzt: »Mir – Meinem Liebling – Meinem besten Freund – Uns allen«. Wieder wurde der Blechdeckel blitzschnell gedreht, wieder hielten die Finger ihn irgendwo an.

In der dritten Runde ging es um die Frage »Was wird passieren?«. Dazu malten die Kinder wie Radspeichen zwischen die bereits vorhandenen acht Wörter acht weitere Wörter, und zwar – aus Fairness gegenüber dem Schicksal und seinen Unwägbarkeiten – vier gute und vier schlechte: »Liebe – Ehe – Glück – Reichtum – Krankheit – Trennung – Unfall – Tod«. Wieder kreiselte der Deckel, und am Ende hatten die Spieler die sehnsüchtig erwartete Antwort auf ihre Frage »wann wird wem was passieren?«: »Mir – Bald – Reichtum«, »Meinem Liebling – Morgen – Glück«, »Meinem besten Freund – Sofort – Ehe« oder auch »Uns allen – Nie – Trennung«.

Aller Anfang ist nicht schwer. Wenn ich die Spielregeln ein wenig ändere, kann ich meine Geschichte mit derselben Logik beginnen wie das Mülldeckelspiel. Zuerst stecke ich den Zeitrahmen ab: »Gestern – Heute – Morgen – Ewigkeit«. Dann geht es um den Schauplatz der Handlung: »Woher ich komme – Wo ich bin – Wohin ich gehe – Nirgends«. Dann sind die handelnden Personen dran: »Ich – Einer von uns – Wir alle – Keiner von uns«. Schließlich schreibt man – unter Beachtung der Fairnessregel – die möglichen Ausgänge dazwischen. Wenn ich den runden, grauen Blechdeckel viermal hintereinander drehe, kann ich so einen richtigen Satz bilden. Das ist für den Anfang mehr als genug: »Im Frühjahr 2002 starb in Istanbul einer von uns, bevor der Kreis sich geschlossen hatte.«

Am 1. Mai 2002, einem Mittwoch, um 12 Uhr 20 bog ein beigefarbener Lieferwagen – auf der einen Seite das Bild einer riesigen Maus mit spitzen Zähnen, auf der anderen das einer dicht behaarten, gewaltigen schwarzen Spinne, ansonsten war er über und über mit großen und kleinen Schriften verziert – aus einer der Istanbuler Hauptstraßen, die ihr Aussehen so oft ändern wie ihren Namen, in eine schmale Gasse und fuhr von dort, weil der Fahrer die Absperrungen übersehen hatte, die dort frühmorgens aufgestellt und bis mittags schon wieder umgeworfen worden waren, weiter auf einen großen Platz, wo er sich plötzlich mitten in einem Auflauf von circa zweitausendzweihundert Menschen wiederfand. Darunter waren fünfhundert Demonstranten, die den Tag der Arbeit feiern wollten, eintausenddreihundert Polizisten, die sie daran hindern sollten, eine Reihe von Staatsbeamten, die den Frühlingsfeiertag an einer anderen Ecke des Platzes, am Atatürkdenkmal, begingen, wo sie einen Kranz niederlegten, und Fähnchen schwenkende Grundschüler, die die Lücken dazwischen auffüllten. Die meisten Schüler hatten gerade lesen und schreiben gelernt und wie alle Kinder, die gerade lesen und schreiben lernen, den Drang, alles Geschriebene um sie herum laut vorzulesen. Sie waren völlig aufgedreht, weil sie seit Stunden mucksmäuschenstill in dieser Hitze stehen und sich alle Ansprachen anhören mussten. Als nun der mausige und spinnerte Lieferwagen zwischen sie geriet, kreischten die Kinder wild im Chor: »RE-GEN-BO-GEN-KAM-MER-JÄ-GER-SER-VICE: Ru-fen-Sie-an-wir-rei-ni-gen-für-Sie«.

Der Fahrer des Lieferwagens hatte Karottenhaare, Segelohren, ein unförmiges Gesicht und sah jünger aus, als er war. Das jähe Geschrei brachte ihn völlig aus der Fassung. Um sich vor den Kindern zu retten, riss er das Lenkrad herum und fuhr mitten in die explosive Mischung aus Demonstranten und Polizisten. Ein paar Minuten blieb er regungslos stehen, unschlüssig, in welche Richtung er nun fahren sollte. Da fingen einige Demonstranten an, ihn auszubuhen, andere bewarfen ihn wütend mit Steinen – je nachdem, aus welcher Fraktion welchen politischen Lagers sie kamen. Als er seinen Lieferwagen erschrocken in die andere Richtung steuerte, stoppte ihn die Polizei. Doch weil sich genau in diesem Moment eine kleine Gruppe aus den Reihen der Demonstranten löste und die Polizisten in ihre Richtung losstürmten, entging der Fahrer gerade noch seiner Verhaftung. Nach seiner geglückten Flucht war er in Schweiß gebadet. Er hieß Haksızlık Öztürk und vernichtete seit dreißig Jahren Schädlinge. Noch nie hatte er seinen Job so gehasst wie an diesem Tag.

Um weiterem Ärger zu entgehen, vermied er die Hauptstraßen und nahm stattdessen kurvenreiche Seitenstraßen, auch wenn der Weg dadurch länger wurde. Als er endlich zu dem gesuchten Haus kam, war er für seinen Termin eine geschlagene Stunde und fünfundvierzig Minuten zu spät. Er hielt am Gehweg an, blieb aber noch eine Weile im Wagen sitzen, um zu verschnaufen. Dabei beobachtete er eine Gruppe von fünfzehn bis zwanzig Personen, die vor dem Hauseingang zusammenstanden. Er hatte keine Ahnung, warum sie sich dort versammelt hatten, kam aber zu dem Schluss, dass sie nichts mit ihm zu tun hatten. Noch einmal kontrollierte er die Adresse, die ihm die Quasselstrippe von Sekretärin am Morgen in die Hand gedrückt hatte: »Informantenstraße Nr. 88 (Bonbonpalast)«. Unten auf dem Zettel hatte die alte Klatschbase noch einen kleinen Hinweis angebracht: »Das Apartmenthaus mit dem Seidenbaum im Garten.« Haksızlık Öztürk wischte sich die Schweißperlen von der Stirn und betrachtete aufmerksam den lila und rosa blühenden Baum im Garten. Das musste der Seidenbaum sein.

Da er der Sekretärin nicht über den Weg traute – er spielte sogar mit dem Gedanken, sie bald auszuwechseln –, wollte er mit seinen kurzsichtigen Augen das Schild mit der Hausnummer persönlich kontrollieren. Er parkte den Lieferwagen mitten auf der Straße und stieg aus. Kaum war er einen Schritt gegangen, da kreischte ein Mädchen, das mit zwei weiteren Kindern vor dem Haus stand: »Da kommt der Dschinn! Opaaa, Opa, schau doch, der Dschinn ist da!« Es zerrte am Hosenbein eines älteren Mannes mit gräulichem Bart, breiter Stirn und Gebetskäppchen auf dem Kopf. Dieser drehte sich mürrisch um und musterte zuerst den mitten auf der Straße stehenden Lieferwagen, dann den Fahrer. Mit dem, was er sah, schien er nicht sonderlich zufrieden zu sein, denn seine saure Miene wurde noch saurer, und er zog schnell die drei Kinder an sich.

Das Mädchen tat Haksızlık Öztürk unrecht. Er war weder Dschinn noch Kobold, sondern nur ein etwas klein geratener Mann mit groben Gesichtszügen, riesigen Ohren und unglücklicher Haarfarbe. Das war alles. Gewiss, er war etwas kurz: eins vierzigeinhalb. Er wurde auch schon mal für zwergwüchsig gehalten, aber »Dschinn« nannte man ihn zum ersten Mal. Er tat so, als habe er nichts gehört, bahnte sich mit entschiedenen Schritten einen Weg durch die Menschen vor dem aschfarbenen Gebäude und setzte eine dünne Brille mit dicken Gläsern auf. Sein Arzt hatte ihm verordnet, sie ständig zu tragen, aber er trug sie meist in der Tasche seines orangefarbenen Overalls, der noch mehr ins Auge stach als seine Haare. Trotz Brille erkannte er erst kurz vor dem Ziel, was so verschwommen an der Hausfassade hervorragte: das Relief eines Pfaus mit schmutzig grauen Federn – in gereinigtem Zustand vielleicht ein Prachtstück. Direkt darunter stand in geschwungenen Buchstaben über der zweiflügeligen Haustür Nr. 88 Bonbonpalast. Er war also richtig. Sein Blick fiel auf eine Visitenkarte in der Klingelleiste neben der Tür. Sie war von einer Konkurrenzfirma, die vor zwei Monaten in diesem Viertel aufgemacht hatte. Er nutzte die Gelegenheit, dass die Leute abgelenkt waren, zog die eingeklemmte Visitenkarte heraus und steckte eine von seinen hinein. Nachdem er diese Visitenkarten hatte drucken lassen, hatte er einen Studenten angeheuert, sie an alle Wohnhäuser der umliegenden Straßen zu verteilen. Doch bald feuerte er ihn fristlos und ohne Bezahlung.

REGENBOGEN KAMMERJÄGERSERVICE

Machen Sie sich die Hände nicht schmutzig.

Rufen Sie an, wir übernehmen für Sie die Säuberung.

Erfahrene Fachleute mit elektrischen und mechanischen Pumpen gegen Läuse, Kakerlaken, Flöhe, Wanzen, Ameisen, Spinnen, Skorpione, Fliegen, Mäuse und Schädlinge aller Art.

Wir sprühen im Freien und in geschlossenen Räumen, immer mit der richtigen Sprühtechnik: mit oder ohne Motor, elektrisch, mit Zerstäubern, Sprüh- und Nebelgeräten, auch geruchlos.

Tel.: (0212) 25824240

Der Student machte seine Arbeit nämlich mehr schlecht als recht und schien ihn auch noch zu betrügen. So war Haksızlık Öztürk nun einmal: Er traute keinem über den Weg. Er zog eine weitere Visitenkarte aus seiner Tasche und steckte sie neben die erste. Danach lief er schnell zu seinem Wagen zurück und stieg ein. Er schloss gerade die Tür, als eine blonde Frau in einem Umhang mit Leopardenmuster den Kopf durch das halb offene Autofenster streckte und die Augen verdrehte:

»Sind Sie nur mit einem Wagen da? Das reicht doch nie«, maulte sie. Dabei runzelte sie die Stirn und zog ihre schmal gezupften Augenbrauen hoch. »Die wollten doch zwei Lastwagen schicken! Selbst zwei schaffen kaum so viel Müll.«

Bevor Haksızlık Öztürk begriff, um was es ging, bogen zwei rote Lastwagen von beiden Seiten in die Informantenstraße und rasten heran. Am Bonbonpalast bremsten sie scharf und nahmen seinen Lieferwagen in die Zange. Hinter einem der Lastwagen fuhr der Sendewagen eines Privatkanals. Jetzt kam Bewegung in die Menge. Haksızlık Öztürk versuchte, ordentlich zu parken, und wollte gerade zurücksetzen. Plötzlich hob er eine Hand vom Lenkrad, um auf die wie rasend pochende Ader an seiner rechten Schläfe zu drücken. Nach all den Kundgebungen, die er seit dem Morgen erlebt hatte, standen seine Nerven unter Hochspannung. Unglücklicherweise verlor er die Kontrolle über das Lenkrad und rammte einen Haufen Müllsäcke, die an der Gartenmauer aufgetürmt waren, sodass sich der Müll auf den Gehweg ergoss.

Der Bonbonpalast hatte schon lange ein Müllproblem, vor allem vor der Tür. Von Anfang Februar, als die Firma pleitegegangen war, die den Müll in der Gegend eingesammelt hatte, bis Mitte April, als eine neue Firma die Ausschreibung gewonnen hatte, waren der Müllhaufen und der säuerliche Geruch, den er verströmte, bis zur Unerträglichkeit gewachsen. Doch auch mit der neuen Müllabfuhr änderte sich daran wenig. Selbst wenn der Abfall abends ordentlich eingesammelt wurde, wucherte er täglich aufs Neue, weil Hausbewohner und Passanten ständig ihren Müll an die Gartenmauer warfen.

Wenn Sie sich aus Neugierde einmal dorthin begeben, werden Sie noch heute einen Müllberg an der Gartenmauer sehen. Jeden Abend wird er zwar abgeräumt, doch schon am nächsten Tag schwillt er wieder an und wird genauso hoch wie am Tag zuvor. Mülltüten werden hingeschafft, Mülltüten werden weggeschafft. Der Müllhaufen verteidigt beharrlich seinen Platz, zusammen mit seinem »Volk«, den Leuten, die den Müll täglich durchwühlen, nach Blech, Pappe, Essensresten und was auch immer, den Katzen, Krähen, Möwen und seinem »König«, dem langhaarigen, pechschwarzen Kater mit weißem Bart und grimmigem Blick. Ungeziefer ist natürlich auch zur Stelle, wie überall, wo es Müll gibt, und selbst Läuse tummeln sich am Bonbonpalast. Glauben Sie mir, die Läuse sind am schlimmsten.

Um das zu beobachten, müssen Sie dort einige Zeit verbringen. Falls Sie keine Zeit haben, begnügen Sie sich doch einfach mit meiner Version der Geschichte. Ich kann zwar nur in meinem Namen sprechen, aber ich dichte selten etwas dazu, zumindest nicht sehr. Vielleicht füge ich manchmal die waagerechte Linie der Wahrheit an die senkrechte Linie der Lüge, um der zermürbenden Eintönigkeit zu entkommen, in der ich gerade stecke. Aus reiner Langeweile. Wenn mir jemand prophezeite, mein Leben wäre morgen nicht mehr ganz so trostlos wie heute, ginge es mir bestimmt besser. Aber morgen wird es wieder ganz genauso sein wie heute und auch die Tage danach. Nicht nur mein Leben wiederholt sich ständig: Die Senkrechte liegt zwar anders als die Waagerechte, doch beide sind gleich monoton. So ist die ewige Wiederkehr entgegen landläufiger Meinung typischer für Linien als für Kreise.

Aus der Monotonie der Linien führt nur ein Weg hinaus: Kreise in Kreise in Kreise zu malen. Damit machen Sie allerdings das Spiel kaputt, genauso wie wenn Sie den runden, grauen Blechdeckel drehen und eine Kombination herauskommt, die Ihnen nicht passt, und Sie ihn dann noch einmal anstoßen. Mit Subjekten, Pronomen, Verben und Zufällen spielen und sich dadurch ablenken: »Im Frühjahr 2002, in Istanbul, wurde der Tod von einem von uns von ihm selbst/mir/uns allen/keinem von uns herbeigeführt.«

Haksızlık Öztürk sprühte damals zuerst eine Wohnung, dann nach und nach alle Wohnungen im Bonbonpalast. Vierzehn Tage später kam er wegen der Babykakerlaken wieder, die aus den Eiern ihrer toten Mütter geschlüpft waren. Doch da blieb die Tür der Wohnung, die er als Erstes gesprüht hatte, verschlossen. Jetzt ist es aber noch zu früh, davon zu erzählen. Denn es gab ein Davor und natürlich ein Vor dem Davor.

Davor

DAVOR GAB ES HIER zwei alte Friedhöfe: der eine klein, rechteckig und gepflegt, der andere groß, halbkreisförmig und verwahrlost, beide brechend voll und trotzdem verlassen. Sie bedeckten eine ziemlich große Fläche, teilten dieselbe verfallene Mauer und waren von einem efeubewachsenen Zaun und steilen, schattigen Hängen umgeben. Der große gehörte den Muslimen, der kleine den orthodoxen Armeniern. Damit niemand hinüberkletterte, hatte man auf der etwa eineinhalb Meter hohen Mauer zwischen den Friedhöfen verrostete Nägel, Glasscherben und sogar Spiegelstücke gesteckt, ohne sich um den Aberglauben zu kümmern. Die riesigen zweiflügeligen Eisentore zu den beiden Grabfeldern befanden sich am jeweils entgegengesetzten Ende, eines schaute nach Norden, eines nach Süden. Wenn nun einem Besucher eingefallen wäre, den anderen Friedhof zu besuchen, hätte er den »seinen« verlassen, die Mauer entlanggehen und, je nachdem von welchem Friedhof er kam, hinunter- oder hinaufsteigen müssen, um schließlich das gegenüberliegende Tor zu erreichen. Doch diese Strapazen musste niemand auf sich nehmen, da kein Besucher mit Angehörigen auf einem Friedhof jemals auf die Idee kam, den anderen Friedhof zu besuchen. Trotzdem gab es Wesen, die Tag und Nacht hinüberwechselten. Der Wind, Diebe, Eidechsen und Katzen kannten alle möglichen Wege, um das Hindernis obenherum, untenherum oder mittendurch zu überwinden.

Das blieb nicht lange so. Wegen des ständigen Zuzugs vom Land füllten sich alle Lücken in der Stadt mit Häusern, die von Weitem aussahen wie eine Armee Betonsoldaten. Die beiden Friedhöfe wirkten bald wie zwei umbrandete einsame Inseln. Fortwährend wurden neue Wohnhäuser gebaut und ganze Häuserblocks hochgezogen, zwischen denen winzige, verwinkelte Gassen entstanden, die von oben wie Gehirnwindungen aussahen – die Häuser blockierten Straßen, und die Straßen wanden sich zwischen den Häusern hindurch. So wuchs die Stadt und schwoll an wie ein Fisch, der nicht merkt, dass er schon lange satt ist. Kurz bevor der Fisch platzte, musste der geblähte Bauch mit einem scharfen Messer aufgeritzt werden, damit er und die Menschen drinnen wieder atmen konnten. Dieser Schnitt bedeutete, dass bald eine neue Straße nötig war.

Durch das wilde Wachstum wurden die Straßen und Gassen bald zu eng, und der Verkehr staute sich wie Abwasser, das an den Ecken und Rändern nicht mehr abfließen kann. Nun musste rasch eine große Straße her, die wie ein Kanal alle Wege miteinander verband und den Verkehr wieder zum Fließen brachte. Als sich die Verantwortlichen jedoch an die Planung der Straße machten und die Gegend aus der Vogelperspektive betrachteten, erkannten sie schnell, dass sie in einer Zwickmühle steckten. Überall dort, wo die Hauptstraße hätte entlangführen können, standen, als hätte sie jemand mit Absicht dorthin gestellt, ein Regierungsgebäude, eine Prominentenvilla oder aber die dicht an dicht gedrängten Häuser einkommensschwacher Familien, die zwar jedes für sich genommen leicht zu beseitigen gewesen wären, insgesamt aber einen aufwendigen Massenabriss erforderlich gemacht hätten. Um die Straße zu bauen, musste ihr also erst einmal ein Weg gebahnt werden.

Da in Istanbul die Häuser nicht entlang der Straßen, sondern die Straßen um die Häuser herum gebaut werden, wollte man beim Bau der neuen Straße so wenig Häuser wie möglich zerstören. So blieb nur ein einziger Ausweg: Die neue Straße müsste über das hügelige Gelände mit den beiden Friedhöfen führen.

Nachdem alle Bauanträge genehmigt worden waren, beschloss man, beide Friedhöfe innerhalb von zweieinhalb Monaten aufzulösen und alles einzuebnen, um für die Straße Platz zu machen. Wer einen Angehörigen auf einem der Friedhöfe hatte, sollte sich keine Sorgen machen. Schließlich würden ja alle Gräber ohne Ausnahme an andere Orte in der Stadt verlegt werden: die muslimischen Gräber an die Hänge des Goldenen Horns und die nichtmuslimischen an die Friedhöfe der jeweiligen religiösen Minderheit in den unterschiedlichen Stadtteilen.

Die meisten Gräber waren jedoch schon so alt, dass sich die Nachfahren der Toten längst selbst im Jenseits befanden. Es gab auch solche, deren noch lebende Nachfahren kein Interesse hatten. Am Ende mischten sich dann aber weit mehr Menschen in das Schicksal der Gräber ein, als die Verantwortlichen erwartet hatten. So wollten einige Angehörige ihre Toten ungestört lassen, andere hatten herausgefunden, dass auf den Ersatzfriedhöfen überhaupt kein Platz war. Deshalb setzten sie alle Hebel in Bewegung, um die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Mehrheit wollte das Ganze jedoch so schnell wie möglich hinter sich bringen und ließ sich murrend auf das Prozedere ein.

An den folgenden Tagen beherbergte der muslimische Friedhof rund um die Uhr die unterschiedlichsten Gäste. Im Morgengrauen durchkämmten die altgedienten Friedhofswärter das Gelände, um die Spuren der nächtlichen Gäste zu verwischen, bevor die Tagesgäste eintrafen. Sie verschlossen die in der Nacht geöffneten Gräber und sammelten herumliegende Knochen ein. Gegen Mittag kamen ihre Vorgesetzten, um die Arbeit der Wärter zu kontrollieren. Am Nachmittag erschienen dann Familien in Scharen, die sich Sorgen machten, dass ihre Toten mit denen anderer Familien vertauscht werden könnten. Die ganze Zeit redeten sie mit den Grabsteinen und klagten ihnen ihr Leid.

Bis Besuche offiziell untersagt wurden, fanden sich einige alte und weniger alte Frauen aus diesen Familien fast jeden Tag ein. Wenn sie vom vielen Stehen müde wurden, breiteten sie direkt neben den Gräbern ihrer Angehörigen ihre Kelims aus und ließen sich darauf nieder. Kaum saßen sie, begannen sie zu weinen und zu beten, jede für sich oder alle zusammen. Sie zogen ihre Kinder auf den Schoß und befahlen ihnen, leise zu sein und sich zu benehmen. Die Zeit verstrich, und die Luft wurde schwer, einige Kinder schliefen ein, andere rannten zum Spielen. Allmählich bedeckte eine Wolke schwüler Trägheit wie ein Baldachin die Frauen am Boden. Man könnte auch sagen, der Geist senkte sich auf die Erde. Denn selbst das Jenseitigste unterliegt letztlich dem Gesetz der Schwerkraft.

So verbrachten sie die Zeit bis zum Abend. Sie kramten Anisstangen aus ihren wer weiß wie alten zerschlissenen und braun verfärbten Taschen und boten sie einander an. Dazu gab es Tee aus Thermoskannen. Manche reichten Eau de Cologne mit Zitronenduft herum, wischten sich damit über die verschwitzten Gesichter und die roten Abdrücke auf den Waden, die die Gummibänder ihrer immer viel zu engen Nylonkniestrümpfe hinterlassen hatten. Dann schlugen sie in Gedanken die Notizbücher vergangener Tage auf und erinnerten sich an die Namen der Menschen, die dem Verstorbenen einst das Leben schwer gemacht hatten. Sie sannen gemeinsam darüber nach, wer von diesen Leuten noch am Leben war, wer heute was machte, und kamen schnell vom Gedenken an die Toten zum Klatsch über die Lebenden. Wenn der Tee zur Neige ging und vom Gebäck nur noch die Anissamen übrig waren, erinnerte eine daran, dass der zu Lebzeiten geplagte Verstorbene nicht einmal jetzt unter der Erde seine wohlverdiente Ruhe fand. Die bedrückende Realität dieses Ortes verjagte die Wolke der Trägheit, das Materielle erhob sich sozusagen zum Himmel. Denn selbst das Allerweltlichste bleibt vom Himmlischen nicht unberührt. Die alten und weniger alten Frauen, die vom Gebet zum Fluchen und vom Fluchen zum Tratschen übergegangen waren, kehrten jetzt zum Fluchen und dann zum Gebet zurück.

Derweil schauten sie bereits nach ihren Kindern, die über den ganzen Friedhof verteilt unbekümmert zwischen den Grabsteinen herumtobten. Jedes Kind wurde gesucht, gefunden und für eine letzte Fürbitte zum Grab geschleppt. Mittlerweile erschienen auch die Männer, erschöpft und frustriert, nachdem sie den ganzen Tag vergeblich versucht hatten, ihre Anliegen den tauben Ohren der Bürokratie nahezubringen. Am Ende des Tages konnten sie nicht mehr als ein paar Fetzen Papier und eine Karte des neuen Friedhofs vorweisen, ohne den leisesten Schimmer, wo genau ihre Toten dort bestattet werden sollten. Die Männer reagierten trotzdem so gelassen auf die schnippischen Fragen und gehässigen Bemerkungen ihrer Mütter, Schwestern, Ehefrauen, Schwiegermütter, Tanten, Schwägerinnen und Töchter, als hätten sie die Sache im Griff, und gaben auf alles eine Antwort, als wüssten sie Bescheid. Während sie die Kelims einrollten und sich von ihren Grabsteinen verabschiedeten, entdeckten einige Frauen plötzlich Widersprüche in den Geschichten der Männer und stellten neue Fragen oder wiederholten die alten, dieses Mal aber mit mehr Nachdruck. Die Nerven der Männer, die nach einem Tag in den Mühlen der Bürokratie aufs Äußerste gespannt waren, rissen, und sie schrien ihre Frauen an, und die Frauen schrien zurück. So verließen die Familien den muslimischen Friedhof, ohne etwas erreicht zu haben. Dann brach die Nacht herein, die beiden zweiflügeligen Eisentore wurden geschlossen, und die Stunde der Grabräuber und streunenden Hunde begann.

Der armenisch-orthodoxe Friedhof erlebte zur gleichen Zeit einen ähnlichen Ansturm. Mit einem Unterschied: Die große Mehrheit seiner Besucher kam nicht, um ihre Toten umzubetten, sondern um sich zu verabschieden. Selbst wenn sie die Genehmigung bekommen hätten – auf welchem der orthodoxen Friedhöfe Istanbuls hätten sie ihre Toten bestatten sollen, waren diese doch im Laufe der Zeit immer weniger und immer kleiner geworden? Ein paar einflussreiche Familien und Kirchenobere schafften es, einige Grabsteine umzusetzen, das war aber auch alles. Unter denen, die zurückblieben, waren namenlose Tote, aber auch einige Ahnen berühmter Familien; bei manchen waren Kinder und Enkelkinder über die ganze Welt verstreut, die Familien anderer lebten noch in Istanbul; manche waren ihr Leben lang dem Staat und ihrer Religion treu geblieben, andere hatten sich Staat und Gott immer verweigert.

So ist das nun einmal. Das Unglück der Minderheiten liegt nicht im zahlenmäßigen Abstand zur Mehrheit, sondern in der ähnlichen Beschaffenheit. Als Angehöriger einer Minderheit können Sie sich wie eine Ameise abrackern, einen großen Treffer landen oder ein Vermögen machen, doch am Ende werden Sie wieder mit Leuten in denselben Topf geworfen, die ihr Leben lang auf der faulen Haut gelegen und nichts zustande gebracht haben – nur weil Sie zur selben Gemeinschaft gehören und immer gehören werden. Deshalb sind die wohlhabenden Angehörigen einer Minderheit nie wohlhabend genug und die Einflussreichen nie einflussreich genug. Wenn in der Türkei der Fünfzigerjahre ein reicher Muslim auf einen armen stieß, sah er in diesem einen »völlig anderen Menschen«. Stieß jedoch ein reicher Angehöriger einer Minderheit auf einen armen Angehörigen seiner Minderheit, sah er in diesem »einen zwar völlig anderen Menschen, der aber genauso behandelt wurde wie er selbst«. Dementsprechend löst das gleiche Elend bei dem einen Mitleid aus und bei dem anderen die Sorge, er könnte ungerecht behandelt werden. Wer sich aber ständig vor Ungerechtigkeiten fürchtet, verliert schnell das Ziel aus den Augen und verwechselt leicht Ursache und Wirkung. Während sich die Oberschicht der Mehrheit durch einfühlsames Mitleid für die Armen im Besonderen und Armut im Allgemeinen auszeichnet, behandelt die Elite der Minderheit materiell und geistig Zurückgebliebene ihrer Gemeinschaft eher kühl distanziert.

Weiter gingen die Unterschiede nicht. Am Ende der zweieinhalb Monate war nur ein Bruchteil der Gräber des armenisch-orthodoxen Friedhofs verlegt worden. Die Mehrheit der Minderheit blieb zurück. Aus dem muslimischen Friedhof waren dagegen weit mehr Tote umgebettet worden, sodass nur eine Minderheit der Mehrheit blieb. Beide Gruppen hatten zwar in Namen, ihren Wurzeln und Geschichte nicht die geringste Gemeinsamkeit, beendeten aber das allerletzte Stadium ihrer Existenz in Istanbul auf dieselbe Weise. Man könnte ihnen einen gemeinsamen Namen geben: Die-nicht-weg-können. Das Schlimmste für die Die-nicht-weg-können ist aber nicht, dass sie nicht weg dürfen, sondern dass sie nicht bleiben dürfen, und dass sie in der Erde Zuflucht suchen müssen, die ihnen nicht wohlgesinnt ist.

Diebe plünderten die Grabsteine, und Hunde machten sich über die Knochen einiger Die-nicht-weg-können her. Ehepaare, die seit ewigen Zeiten nebeneinandergelegen hatten, wurden getrennt. Einige Leichen landeten in den falschen Gräbern, weil die Verantwortlichen nicht aufpassten, die Namen verwechselten oder die osmanischen Inschriften nicht entziffern konnten. Doch die meisten wurden ohne viel Aufhebens weggeräumt. Letztlich bestimmte der Zufall, was mit jedem derer Die-nicht-weg-können passierte. Am Ende blieb ein riesiges, durchlöchertes Gebiet zurück, das aussah wie nach einem Bombenangriff.

Noch bevor die ersten Bulldozer anrückten, um das Gelände zu planieren, fielen den Arbeitern plötzlich zwei völlig unversehrte Grabmäler auf, und das Schicksal nahm eine überraschende Wendung. Zwar befanden sich beide Gräber auf dem muslimischen Friedhof, doch eines davon lag im Norden an der gemeinsamen Mauer mit dem armenisch-orthodoxen Friedhof, das andere im Süden. Bis auf dieses Detail waren sie vollkommen gleich. Die Sarkophage bestanden aus rot geädertem weißen Marmor, waren mit osmanischen Ornamenten und einem Schicksalsrad mit drei Speichen aus Pflanzenornamenten verziert, hatten steinerne Turbane fast so groß wie Wagenräder und waren mit einem blattgrün gestrichenen Zaun aus Stäben spitz wie Pfeile eingefasst. Die Kopfteile waren, vom Sockel gemessen, 146 cm hoch. Auf der Außenseite ihrer Fußgrabsteine hatten beide Hyazinthen- und Tulpenmotive. Beide hatten haargenau die gleichen Turbane und die gleichen spitz zulaufenden Wölbungen um die Grundmauern. Die Grabinschriften waren beide in osmanischer Celi-Sülüs-Schrift geschrieben und lauteten »Allah bes bakiy heves« (Gott ist die Kraft, alles andere Torheit). Merkwürdigerweise steckte neben beiden ein rostiges Schild, das zur selben Zeit und von denselben Leuten angebracht worden sein musste: »Hier ruht der heilige Standaufundmachtesichdavon, der in der Armee des Ebu Hafs-i Haddad kämpfte und zahlreiche Heldentaten für die islamischen Eroberungen vollbrachte und vor dem Fall Istanbuls in die Gnade des Herrn einging. Ein Gebet für seine Seele.«

Als der Fahrer des Bulldozers den Auftrag bekam, die beiden Gräber niederzureißen, musste er plötzlich wegen starker Leistenschmerzen vorzeitig nach Hause. Obwohl die Leistenschmerzen am nächsten Tag abklangen, wollte er sich nicht mehr ans Steuer des Bulldozers setzen. Am dritten Tag erschien anstelle des Arbeiters sein Großvater. Der hatte zwar keine Zähne mehr im Mund und keine Kraft in den Muskeln, aber dafür ein perfekt geöltes Mundwerk. Er erzählte allen schrecklichste Schauergeschichten darüber, was Menschen passiert sei, die Heiligengräber geschändet hätten. Am Morgen des vierten Tages hatte schließlich keiner der Arbeiter mehr Lust, den Bulldozer zu fahren. Außer ihnen gab es zunächst aber keinen anderen, der sich für das Schicksal der beiden heiligen Standaufundmachtesichdavons interessierte, und dabei wäre es wohl auch geblieben, wäre nicht die Politik ins Spiel gekommen. Irgendjemand hatte die Verantwortlichen gewarnt, die Opposition könne die Geschichte ausschlachten und als Respektlosigkeit gegen religiöse Autoritäten interpretieren. Einige Regierungsvertreter nahmen sich deshalb der Sache persönlich an. Es war 1949, das politische Gleichgewicht war labil, und die frisch aufkeimende Opposition und die eher schwerfällige Regierung bezichtigten sich laufend gegenseitig, die Religion zu missachten.

Da kamen die Drei Berater ins Spiel. Der erste der Drei Berater hatte die Idee, die Hauptstraße in zwei Kurven an den Heiligengräbern vorbeizuführen. Sein Vorschlag wurde leider nicht berücksichtigt, da ihn seit jenem verhängnisvollen Tag, als er sich von seiner Frau an seinem Arbeitsplatz vor allen Leuten eine saftige Standpauke anhören musste und obendrein eine Ohrfeige kassierte, weil sie herausgefunden hatte, dass er in einem Nachtklub die ganze Monatsmiete auf den Kopf gehauen hatte, keiner mehr ernst nahm. Der zweite der Drei Berater schlug vor, die Straße schnurgerade über die Hügel zu legen und vor jedem Grab wie einen Reißverschluss an der Mittellinie zu öffnen und um die Gräber herumzuführen. Doch obwohl bekannt war, dass er sich – wenn auch mit Mühe – gegen seine Frau durchsetzen konnte und daheim ab und zu sogar etwas lauter wurde und sein Essen an die Wand knallte, wenn es ihm nicht schmeckte, fand auch seine Idee nicht den nötigen Widerhall. Denn keiner wollte die Verantwortung für die zu erwartenden Unfälle übernehmen. Da trat der dritte der Drei Berater auf den Plan und erklärte lang und breit, dass man jetzt auf keinen Fall den Fehler begehen dürfe, die Sache zu überstürzen. Zunächst müsse genau analysiert werden, wo das Problem liege. Unweigerlich käme man dadurch zu dem Schluss, dass dieser Fall einige Merkwürdigkeiten aufweise. Schließlich fasste er seine Position in dem Leitsatz zusammen: »Zuerst die Diagnose, dann die Behandlung.«

Der dritte der Drei Berater verlangte insbesondere Aufklärung über die folgenden Punkte:

Was war die Armee von Ebu Hafs-i Haddad? Und was genau hatte sie in Istanbul verloren?Wenn diese Armee tatsächlich zu den arabisch-islamischen Eroberern gehörte, die vor langer, langer Zeit bis Istanbul vorgedrungen waren, was suchte dann jemand mit einem so unarabischen Namen wie heiliger Standaufundmachtesichdavon bei ihnen?Falls der heilige Standaufundmachtesichdavon tatsächlich bei einem arabischen Angriff auf Istanbul den Märtyrertod gefunden hat, warum um Himmels willen hat er dann zwei Gräber?Welches der beiden Gräber ist echt?Nachdem der dritte der Drei Berater ausführlich jeden Punkt erläutert hatte, kam er zu dem Schluss, dass zwar einige Fragen aus Zeitgründen zurückgestellt werden könnten, der letzte Punkt aber unbedingt zu klären sei. Er war ein begnadeter Redner und ein Junggeselle obendrein. So wurde sein Vorschlag begrüßt und angenommen.

Die einzige Möglichkeit herauszufinden, welches der beiden Gräber das echte war, bestand darin, sie zu öffnen. Doch in Zeiten wie damals war das Öffnen eines Heiligengrabes, als nähme man ein Geschenk entgegen, von dem man nicht weiß, was drinnen ist. Wahrscheinlich war es nichts Gefährliches, doch was, wenn doch? Zu allem Überfluss hatte auch noch ein Journalist, ein hellhöriges Lästermaul, das dafür bekannt war, zum Frühstück Brot in seinen Raki zu tunken, Wind von der Sache bekommen und in der wichtigsten Oppositionszeitung einen Artikel mit der Überschrift »Die Regierung: Totengräber im Anzug« geschrieben. Der Inhalt war zwar lange nicht so pointiert und kritisch, wie der Titel vermuten ließ, sondern eher ein bisschen vage und schwammig. Das lag aber wohl mehr daran, dass der Journalist gegen Ende des Beitrags nicht mehr alle Sinne beisammenhatte, als daran, dass er besonders zurückhaltend sein wollte. Es war nicht auszuschließen, dass er, wenn er wieder nüchtern war, einen weiteren, weit aggressiveren Artikel verfassen würde.

Die Gräber wurden in aller Eile geöffnet. Zwei Beamte, drei Wärter und fünf Arbeiter trafen sich mit Aktentaschen, Taschenlampen und Spaten in der Morgendämmerung, um die unangenehme Aufgabe so schnell wie möglich und ohne viele Zeugen hinter sich zu bringen. Unter den verwunderten Blicken einiger Obdachloser, die sich hier niedergelassen hatten, seit der Friedhof leer war und nachts keine Diebe und Straßenköter mehr auftauchten, öffneten sie die Heiligengräber. Im ersten war nichts, weder ein Sarg noch ein Grabtuch, weder Knochen noch Schädel noch persönliche Dinge des Heiligen. Aber wenigstens kamen ein paar Wurzeln, Felsstücke und Würmer zum Vorschein. Im zweiten Grab gab es nicht einmal das. Nun begingen die Verantwortlichen den großen Fehler, die Sarkophage zu entfernen und das Geländer niederzureißen, weil sie glaubten, das Problem sei damit gelöst.

Am nächsten Tag erschien in der führenden Oppositionszeitung der Artikel »Die Regierung: Heiligenmörder in Anzügen«, der zwar ohne Namen, aber von Anfang bis Ende sinnvoll war. In dem Artikel hieß es, dass sich die Regierung, die bereits bei jeder Gelegenheit bewiesen habe, dass sie keinen Pfifferling auf das kulturelle Erbe der Osmanen gebe, vorgenommen habe, alle Heiligengräber in Istanbul plattzumachen; dass einige Politiker, die nach außen hin Sitten und Traditionen wahrten, insgeheim das Volk verachteten; dass die Religion, die tief im Herzen der Nation wurzele, zugunsten eines abstrakten westlichen Modells erstickt werde; dass unter dem Vorwand, die Religion vom Aberglauben zu befreien, der Islam vor aller Augen in den Schmutz gezogen werde. Am Ende folgte noch ein Aufruf an alle Muslime, diese Heiligen zu schützen.

Der Artikel führte zwar nicht wie befürchtet zu einer allgemeinen Aufwallung der Gefühle, löste aber doch Aktionen unterschiedlicher Gruppen und Personen im ganzen Land aus, als sei es plötzlich der einzige Existenzzweck, herauszufinden, was mit den beiden Heiligengräbern auf dem leeren Friedhof passiert war, und die dafür Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Das Thema war nicht nur äußerst sensibel, sondern ließ sich auch prächtig ausschlachten. Die Streithähne nahmen die Nachlässigkeit der Modernisierung aufs Korn und schlossen damit, dass die Modernisierung vernachlässigt werden müsse. Wie Heupferde hüpften sie von einer Seerose zur anderen, über einen großen See der Antagonismen und machten alle nass außer sich selbst. Auf den Blättern dieser Seerosen standen Schlagworte wie »Nationale Verantwortungslosigkeit«, »Moderne Dandys«, »Zwangsverwestlichung« und »Finsterster Laizismus«. Eine Lokalzeitung, die in der Provinz erschien, nahm sich der Ereignisse in Istanbul besonders an, obwohl sie dort gar nicht verkauft wurde: »Verwestlichung bedeutet im Grunde nichts anderes als die Vermählung von Ost und West. Dabei darf man nie vergessen, dass der Westen die Frau und der Osten der Mann, also das natürliche Oberhaupt der Familie, ist. Deshalb müssen diese Protzstraßen, die nur gebaut werden, damit ein paar aufgedonnerte Frauenzimmer promenieren und ein paar herausgeputzte Dandys mit ihren dicken Schlitten angeben können, den Heiligen Respekt zollen und nicht umgekehrt.«

Wo ein Verbrechen festgestellt wird, muss auch ein Schuldiger her. Irgendjemand musste jetzt seinen Kopf hinhalten. Nach kurzer Prüfung der Optionen blieb alles an den ehrwürdigen Friedhofswärtern hängen. Denen war es zwar immer gelungen, die Spuren der Nacht vor den Tagesbesuchern zu verbergen, doch sich selbst vor ihrem Vorgesetzten zu verstecken, gelang ihnen nicht. Sie wurden der Grabschändung für schuldig befunden und vorzeitig in den Ruhestand geschickt. Zwei der drei Wächter hatten bereits graue Haare und waren der festen Überzeugung, dass jedes Unglück auch etwas Gutes hätte. Einer kehrte in sein Dorf zurück, einer blieb zu Hause, um seinen Lebensabend mit seinen Enkelkindern zu verbringen. Doch der dritte Wärter, der etwas jünger und weniger bescheiden war als die beiden anderen, wollte diese Ungerechtigkeit nicht auf sich sitzenlassen. In den folgenden Monaten schrieb er Beschwerdebriefe an den Direktor der Friedhofsverwaltung, den Oberbürgermeister, an Minister, den Ministerpräsidenten und an hochrangige Militärs und klagte jedem, den er kannte oder auch nicht kannte, sein Leid. Inzwischen wechselte die Regierung, und die Opposition kam an die Macht. Die Zeiten änderten sich, aber seine Briefe blieben weiterhin unbeantwortet, und die Menschen, mit denen er redete, zeigten kein Mitgefühl. Je mehr die Leute sich taub stellten, desto stummer und verschlossener wurde der Wärter. Aber ausgerechnet dann, als jeder glaubte, er habe die Sache endlich abgehakt, begraben und vergessen, tat er etwas Außerordentliches.

Der Wärter war mit einer Frau verheiratet, die er seit Jahren nicht mehr angefasst, ja sogar aus seinem Bett verbannt hatte, weil sie schnarchte wie ein Elefant. Doch eines Tages jagte er sie plötzlich wie aus heiterem Himmel durchs ganze Haus, ohne sich darum zu scheren, dass die Nachbarn ihr Geschrei und Gewimmer hören und ihn für einen alten Lüstling halten könnten. Schließlich bekam er sie zu fassen und schwängerte sie mit über fünfzig, allen Einwänden, Vorwürfen, Bitten und Flüchen zum Trotz. Kaum war das Baby auf der Welt, rannte er zum Standesamt. Um sicherzustellen, dass weder er noch sonst jemand auf der Welt je vergessen konnte, was man ihm angetan hatte, gab er seinem Sohn, den Gott ihm nach so vielen Jahren geschenkt hatte, gegen den Protest seiner Frau und mit einer Handvoll Scheinen an den Standesbeamten den Namen Haksızlık, Unrecht.

Schon lange bevor Haksızlık sich in der Gebärmutter seiner Mutter eingenistet hatte, war der Skandal um die Heiligen in Vergessenheit geraten. Keine zwei Wochen nachdem die Gräber der beiden heiligen Standaufundmachtesichdavon abgeräumt worden waren, wechselte die Agenda, und Opposition und Regierung konzentrierten sich auf die bevorstehenden Wahlen. Die Stadtoberen betrachteten das Problem als erledigt und beschleunigten ihr Straßenbauprojekt, ohne mit weiteren Hindernissen zu rechnen. Was geschehen war, war geschehen, und die Sarkophage waren während der Grabungsarbeiten zerbrochen und entfernt worden. Doch es herrschten stürmische Zeiten, und jede Gelegenheit, bei der mehr als zehn Personen zusammenkamen, wurde von einer Propagandarede gekrönt. So fiel es dem dritten der Drei Berater nicht schwer, seine Geschäftspartner davon zu überzeugen, die Heiligenakte noch nicht zu schließen, sondern sie als Anlass für eine Veranstaltung zu verwenden.

Ein paar Wochen vor den Wahlen wurde am Südhang des muslimischen Friedhofs vor zahlreichen Zuschauern eine kleine Zeremonie abgehalten. Weil das unebene Grundstück neben der Mauer, die früher den armenisch-orthodoxen Friedhof abtrennte, für diese Veranstaltung ungeeignet war, erübrigte sich die Frage, welches der beiden Heiligengräber das echte war. Einige Zuschauer wurden extra für diese Feierlichkeit angeheuert, die anderen waren neugierige Passanten, die keine Ahnung hatten, um was es ging, und rein zufällig vorbeigekommen waren, oder im Gegenteil gewissenhafte Bürger, die mit eigenen Augen sehen wollten, wie der Skandal, von dem sie in der Zeitung gelesen hatten, sein Ende fand.

Die Zeremonie bestand aus drei Teilen. Zunächst trugen zwei Rezitatoren, ein junger mit einer alten und ein alter mit einer jungen Stimme, Verse aus dem Koran vor, die sie komplett auswendig gelernt hatten. Im zweiten Teil antwortete ein geschniegelter Beamter in einer ziemlich anklagenden, im Grunde aber leidenschaftslosen Rede auf alle bis dahin erhobenen Anschuldigungen. Die dritte Etappe war die komplizierteste. Teile des steinernen Sarkophags und ein leerer Sarg, der im letzten Augenblick herbeigeschafft worden war, um alle, die den Hintergrund der Geschichte nicht kannten, nicht zu verwirren, wurden geschultert und zu einem Leichenwagen getragen.

Dann stiegen alle in bereitstehende Busse und fuhren zu einem rostroten, matschigen Gelände an der Galatabrücke, das von verwahrlosten Gebäuden umringt war. Dort im Schlamm wurde der leere Sarg des Heiligen unter Gebeten, Segen, Reden und Applaus beerdigt. Dann setzte man die Bruchteile des Sarkophags wieder zusammen und baute sie auf. Als ihn dann noch ein eineinhalb Meter hohes geschnitztes Holzgitter umgab, sah er noch prächtiger aus als früher. Der dritte der Drei Berater hatte seine Rede schon Tage zuvor geschrieben und zur Sicherheit am Vorabend in die Tasche gesteckt. Weil er sich ausgerechnet am Morgen jenes Tages endlich ein Herz gefasst und seiner Cousine, die er seit vielen Jahren heimlich liebte, einen Heiratsantrag gemacht hatte, aber schroff abgewiesen wurde, wanderte er nun kopflos und ziellos durch die Straßen und schaffte es deshalb nicht mehr rechtzeitig mit seiner Rede an Ort und Stelle.

Als er schließlich mit einer knappen Stunde Verspätung auf dem Gelände auftauchte, war weit und breit kein Mensch mehr zu sehen. Von der lärmenden Menge waren nur noch ein paar Zigarettenkippen und Fußspuren übrig geblieben. Traurig ließ er sich am Grab nieder, wischte sich den Schweiß von der Stirn, zog den Text heraus, an dem er tagelang gefeilt hatte, und las ihn laut vor, obwohl er die Blätter eigentlich gar nicht brauchte, weil er jede Zeile auswendig konnte. Mit zunächst etwas zitternder Stimme, die sich im Verlauf seines Vortrags festigte, erklärte er, dass der Heilige in diesem Grab ein Derwisch gewesen sei, der seine Freude an allen weltlichen Versuchungen in den Türkisring an seinem Finger gesperrt habe. Seinem Glauben entsprechend, habe er nie mehr als eine Nacht unter demselben Dach geschlafen und seinen Löffel nie ein zweites Mal in dieselbe Schüssel getaucht. Zum Schlafen habe er seinen Kopf auf einen Ziegelstein gebettet, nie geheiratet und weder Nachkommenschaft noch Eigentum hinterlassen. Sommers wie winters sei er durchs Land gezogen. Sein Haus sei die Erde und sein Dach der Himmel gewesen. Kurz: Er habe den Namen »Standaufundmachtesichdavon« bekommen, weil er sein Leben lang keine Wurzeln geschlagen habe. Somit widerspreche es auch gar nicht der Tradition, wenn sein Grab verlegt werde. Und wer etwas anderes behaupte, dem sei weder bezüglich seiner Absichten noch seines religiösen Wissens zu trauen. Am Ende seiner Rede wurde der dritte der Drei Berater nachdenklich und strich versunken über die Worte »bakiy heves« auf dem Grabstein. Dann stand er auf und machte sich eilig auf den Heimweg.

Von da an hatte das Grab des heiligen Standaufundmachtesichdavon endlich seine wohlverdiente Ruhe. Außer dass Besucher gelegentlich dort beteten und ihre Bus-, Zug-, Schiffs- oder Flugtickets an dem Grabstein rieben, passierte etwa sechsunddreißig Jahre lang nichts, was seine Ruhe hätte stören können. Wohl weil der heilige Standaufundmachtesichdavon ständig unterwegs gewesen war, machten es sich jene, die eine weite Reise planten, zur Gewohnheit, einen Tag vor der Abreise hierherzukommen, um seinen Segen zu erbitten. Diese Reisenden steckten einen Daumen in die rostfarbene Erde am Grab und drückten ihn dann auf eine Ecke ihrer Fahrkarte, ganz so, als ließen sie sich ihr Vorhaben von einem imaginären Grenzbeamten genehmigen, um wohlbehalten anzukommen und in der Ferne eine schöne Zeit zu verbringen. Ab der zweiten Hälfte der Sechzigerjahre waren Gastarbeiter und deren Angehörige diese Reisenden. Die treuesten Besucher des Heiligen waren Frauen, die von ihren Männern zurückgelassen worden waren. Da sie keine Fahrscheine besaßen, schmierten sie die Erde wie Henna auf ihre Fingerkuppen oder Handteller. Im Lauf der Jahre folgten die meisten Frauen ihren Männern, und die Zahl der Besucher ging zurück. Nach sechsunddreißig Jahren hatten Geschäfte, Werkstätten und Restaurants den Ring um das prächtige Grab immer enger gezogen. Zuerst verschwanden die Holzgitter, dann der rot geäderte weiße Marmor und am Ende der rostfarbene Schlamm. So wurde aus den beiden Gräbern des heiligen Standaufundmachtesichdavon erst eins und dann keins.

Das hügelige Gelände der beiden ehemaligen Friedhöfe machte nach dem Bau der Hauptstraße eine stürmische Entwicklung durch. Auf dem Hang im Nordwesten des armenisch-orthodoxen Friedhofs entstanden elegante Apartmenthäuser, die wie Papierdrachen mit vielen bunten Schleifchen einen Schwanz prächtiger Geschäfte, eleganter Bürgersteige und pulsierender Lokale voll Musik und Tanz hinter sich herzogen. Wer hier ein Haus oder Grundstück besaß, konnte in kurzer Zeit viel Geld verdienen, weil die Immobilienpreise in die Höhe schossen. Die meisten Wohnungen mit Blick auf die Straße wurden als Praxen oder Kanzleien vermietet. Bald fuhr in jedem Sammeltaxi des Viertels zu jeder Zeit wenigstens ein Arzt oder Anwalt mit. Leute, die knapp bei Kasse waren, aber alle möglichen gesundheitlichen oder juristischen Probleme hatten, stiegen manchmal ein, um sich von einem Arzt neben sich oder einem Anwalt hinter sich kostenlos Rat zu holen. Einige der Minibusfahrer eigneten sich als Ohrenzeugen dieser Gespräche ein großes Wissen in Rechts- und Gesundheitsfragen an. Ein damals berühmter Neurologe, der stets dieselbe Linie benutzte, hatte sich mit dem außergewöhnlich aufgeweckten Fahrer angefreundet und ging dann sogar so weit, seine schmarotzenden Patienten an diesen zu überweisen. Der schon etwas ältere und immer zu Späßen aufgelegte Arzt hatte dieses Spiel ursprünglich aus Langeweile begonnen, mit der Zeit aber großes Vergnügen daran gefunden. Der junge Fahrer gehörte zu den wenigen Menschen, die einen scharfen Verstand mit großer Toleranz verbanden. Außerdem legte er keinen großen Wert darauf, sich wie ein Arzt aufzuführen und jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, sondern sagte freiheraus, was ihm durch den Kopf ging, ohne sich darum zu kümmern, was er damit womöglich anrichtete. Während er den Minibus steuerte, äffte er die Mimik der neurotischen Frauen und ängstlichen Männer nach, bis diese über sich selbst lachten. Der alte Arzt war so begeistert von diesen lebhaften Vorführungen, dass er dem Fahrer eine feste Stelle anbot. Doch ihre witzige Freundschaft überlebte den rigorosen Formalismus der Arztpraxis nicht, und der junge Fahrer kehrte bald in seinen Minibus zurück.

In weniger als fünfzehn Jahren hatte sich diese Gegend völlig verwandelt. Keiner konnte sich mehr daran erinnern, dass es vor den schicken Apartmenthäusern, exklusiven Geschäften und angesehenen Praxen, die perfekt gestylt und weiß wie Jacketkronen entlang der Hauptstraße aufgereiht waren, hier Hunderte von Gräbern gegeben hatte und teilweise noch gab. Die meisten Häuser hatten enge, zweitürige und mit Teppichen ausgelegte Aufzüge. Wären diese Aufzüge nicht nur vom Erdgeschoss in die oberen Stockwerke, sondern auch nach unten gefahren, hätte man das Leben wie die Schichten eines riesigen Tortenstücks betrachten können. Zuunterst wären die unterschiedlichen Schichten der Erdkruste sichtbar geworden, gefolgt von grober, mit Steinen durchsetzter Erde und einer Lage zu Staub gewordener Gräber. Dann eine schwarze Linie Asphalt und darauf gestapelte Wohnungen, ein rotes Dach und über allem ein unendlicher, blauer Himmel, der aussah wie gemalt … Manchmal hörte man jemanden murmeln: »Früher war hier einmal ein Gräberfeld.« Das klang surreal, obwohl dieses »früher« nur fünfzehn, zwanzig Jahre her war. Genauso hätte jemand erzählen können: »Es waren einmal Mädchen, schöner als Feen, die ein Bad aus Licht nahmen im Kristallpalast, der tausend Zimmer hatte und dem Mondsultan gehörte.« So real klang es: wie eine Vergangenheit, die keiner erlebt hatte, oder eine himmlische Epoche außerhalb von Raum und Zeit.

Der Bonbonpalast, dessen Müllberge Haksızlık Öztürk am 1. Mai 2002 beim Rückwärtseinparken mit seinem Lieferwagen rammte, wurde 1966 in diesem Viertel errichtet, das heute übrigens keiner mehr für glanzvoll halten würde. Und was das Ehepaar betrifft, das dieses Apartmenthaus bauen ließ: Sie stammten nicht aus Istanbul, hatten aber schon einmal hier gelebt.

Noch davor

ALS AGRIPPINA FJODOROWNA ANTIPOWA im Herbst 1920 Istanbul vom Deck eines Frachtschiffes zum ersten Mal sah, war sie ausgehungert und hatte vorne eine kleine und hinten eine große Wölbung. Mit ihrem Mann bahnte sie sich einen Weg durch die vielen Menschen, mit denen sie die vergangenen drei Tage, seit sie die Krim verlassen hatten, im Stehen verbracht hatten, und arbeitete sich an die Reling vor, um zu sehen, was für eine Stadt sie erwartete. Seit ihrer Kindheit beschäftigte sie sich mit Farben. Wenn sie umzog, musste sie als Erstes herausfinden, welche Farbe der neue Ort hatte, um sich zu Hause zu fühlen. Das Anwesen in Grosny, wo sie zur Welt gekommen war und ihre Kindheit verbracht hatte, war weinrot, die Kirche, in die sie und ihre Familie jeden Sonntag gingen, war pergamentgelb. Die Villa in Kislowodsk, in der sie während der Feiertage so gerne übernachtete, erschien ihr glänzend grün, wie mit Tau bedeckt, und das Haus, in dem sie nach der Hochzeit mit ihrem Mann lebte, orangefarben wie die Wintersonne. Doch nicht nur Orte, auch Menschen, Tiere, sogar Momente nahm sie als Farben wahr. Sie musste nur lange genug hinsehen. So wie jetzt. Ohne mit den Wimpern zu zucken und ohne ihre Pupillen zu bewegen, starrte sie so lange auf die Silhouette der Stadt, bis ihre Augen tränten und ihr Blick sich trübte, zuerst aus Neugierde und dann – weil sie rein gar nichts erkennen konnte – aus schierem Trotz.

An jenem Morgen versteckte sich Istanbul hinter undurchdringlichem Nebel. Und wie die Istanbuler wissen, kann die Stadt an solchen Nebeltagen nicht einmal selbst sagen, was für eine Farbe sie hat. Agrippina Fjodorowna Antipowa war seit ihrer Geburt verwöhnt und auf Händen getragen worden. Deshalb suchte sie, wenn sie etwas nicht bekam, was sie wollte, die Schuld immer bei anderen. Dass Istanbul nicht aus dem Nebel auftauchte, empfand sie als böse Absicht und persönliche Beleidigung. Sie glaubte aber auch an die Tugend der Vergebung und wollte der Stadt eine zweite Chance geben. Deshalb hob sie ihre kleine silberne Marienikone der Stadt entgegen und murmelte lächelnd: »Was du mir jetzt antust, ist nicht richtig, aber ich werde darüber hinwegsehen und dir vergeben. Denn das gehört sich so.«

»Ich gebe dir Wasser und Brot dafür«, rief von irgendwoher eine Stimme.

Als sie sich über die Reling beugte und nach unten sah, erblickte sie in einem Boot einen drahtigen, dunklen Mann mit auffälliger Nase, der ihr mit einem Brotlaib und einer Flasche Wasser zuwinkte. Bevor Agrippina Fjodorowna Antipowa begriff, um was es ging, drängelte sich eine dicke, rotwangige Frau mit kurz geschorenen blonden Haaren an ihr vorbei, zog einen goldenen Ring vom Finger, nahm den Gürtel von der Taille ihrer Tochter, befestigte den Ring daran und ließ ihn hinunter. Der dunkle Mann im Boot löste den Ring, hielt ihn in die Höhe und betrachtete ihn grimmig, dann befestigte er den runden, schwarzen Brotlaib am Gürtel und schickte ihn zurück nach oben. Während sich die dicke Blonde, die ihre Haare wegen der Läuse an Bord abgeschnitten hatte, gemeinsam mit ihrer dürren Tochter über das Brot hermachten, blickte Agrippina Fjodorowna Antipowa verwundert über das Meer und sah, dass nicht nur ihr Schiff, sondern alle Schiffe, die im Hafen vor Anker lagen, von Booten umringt waren. Gerissene Türken, Armenier und Griechen in ihren Kähnen reckten die Köpfe und fuchtelten mit Lebensmitteln und Getränken, um mit den russischen Weißarmisten zu feilschen, die seit Tagen kein Wasser und Brot mehr gesehen hatten. Agrippina steckte schnell ihre kleine silberne Marienikone wieder ein, aus Angst, jemand könnte sie ihr entreißen, und betrachtete sorgenvoll die Boote, die Händler und die Stadt.

Istanbul war von fremden Truppen besetzt und hatte seine eigenen Sorgen. Deshalb kümmerte es sich auch nicht um die verdutzt und überheblich dreinschauende Neunzehnjährige auf dem Deck eines der unzähligen Schiffe, die dort ankerten. Istanbul gab sich schon lange nicht mehr mit solchen selbstsüchtigen und kindischen Menschen ab. Es zuckte nur kurz mit den Schultern und wandte sich wieder seinen eigenen Geschäften zu. Agrippina Fjodorowna Antipowa blieb mit ihrem eingefrorenen Lächeln alleine. Sie hatte schon viele ungezogene Menschen erlebt, doch hier handelte es sich um die Dreistigkeit einer ganzen Stadt. Nachdem sie ihren ersten Schrecken verwunden hatte, schloss sie sämtliche Vorhänge, Fenster und Fensterläden ihres Herzens und schmollte. Trotzig ging sie von Bord. Selbst nach zwei Monaten, als die Wölbung vorne zugenommen hatte und die hinten verschwunden war, war sie immer noch böse auf Istanbul. Istanbul hatte auch noch immer keine Farbe und zeigte sich gleichgültig.

Im Gegensatz zu seiner Frau interessierte sich General Pawel Pawlowitsch Antipow nicht für Istanbul, weder damals noch später. Er gehörte zu den Männern, die leben, um Verantwortung für andere zu übernehmen, und die deshalb schwache Frauen bevorzugen oder ihre Frauen in die Rolle der Schwachen hineinmanövrieren. Er schloss Agrippina zärtlich in die Arme, als sie an Land gingen, und schützte nicht nur ihr künftiges Baby, sondern auch das Vermögen, das sie aus Russland herausgeschmuggelt hatten.

Doch den Schmuck, den sie hinten unter Agrippinas Korsett verstaut hatten, mussten sie schon nach kurzer Zeit Stück für Stück und weit unter Wert verkaufen. Istanbul war voller Weißer, die vor der bolschewistischen Revolution aus Russland geflohen waren. Und Tausende waren Gerüchten zufolge noch unterwegs. Wenn Schmuck versteigert wurde, fanden sich deshalb selten genügend Käufer, auch nicht für Orden, Familienstücke oder Siegelringe. Nach zwei Monaten war von dem Reichtum, der wenigstens zwei Jahre hätte reichen sollen, nichts mehr übrig.

Eines Morgens zog Agrippina Fjodorowna Antipowa in dem baufälligen Schlafsaal eines ehemaligen Gefängnisses, das das französische Rote Kreuz übernommen hatte und dessen gelbe, fleckige Matratzen sie mit fünfundfünfzig anderen Menschen teilten, wütend den grauhaarigen Kopf ihres dreißig Jahre älteren Mannes auf ihren geschwollenen Bauch. Pawel Pawlowitsch Antipow verstand den Hinweis. Er hatte zwei Möglichkeiten: Entweder er fand so bald wie möglich Arbeit, oder er musste einen Bettelbrief an seinen ehrlosen Bruder in Frankreich schreiben. Da ihm schon der bloße Gedanken an die zweite Alternative Kopfschmerzen bereitete, blieb nur die erste.

Weder sein Rang als General noch seine militärische Ausbildung halfen ihm bei der Stellensuche. Pawel Pawlowitsch Antipow begriff, dass er keine Ahnung hatte, was er machen sollte, und dass er das, von dem er Ahnung hatte, nicht machen konnte. Lange Zeit war alles nach Plan gelaufen. Doch just in dem Augenblick, als er zum General ernannt worden war, hatte ihn die Revolution am Kragen gepackt, sein Ansehen zerstört und sein Leben aus den Angeln gehoben.

Wenigstens war er damals noch nicht von jener schrecklichen Krankheit, der »Ungewissheit«, heimgesucht worden. Wie konnte er sie überwinden? Dazu hätte er wissen müssen, von wo aus sie ihn angriff. Doch sie hatte keine feste Position und handelte auch nicht nach einer bestimmten Strategie. Sie konnte überall und jederzeit zuschlagen und wechselte ihre Waffen, wie es ihr gefiel. Wenn dies ein Krieg war, dann einer ohne Schlachtfeld und ohne Regeln und Moral. Wenn dies kein Krieg war, dann nutzten Pawel Pawlowitsch Antipow seine gewohnten Waffen nichts, und er konnte gegen den Feind nichts ausrichten. Er hatte durch ihn so viel verloren: sein Hab und Gut, seine Privilegien, sein Ansehen, seine Freunde, seine Verwandten, seine Untergebenen und die Armee, in der er gedient hatte, außerdem die Städte seiner Vergangenheit und das Land, in dem seine Zukunft hätte liegen sollen … Doch tief im Inneren glaubte er immer noch, der zu sein, der er immer gewesen war: ein treuer Soldat.

Im Gegensatz zu ihm hatten Tausende von Soldaten aller Ränge der Zarenarmee alle möglichen und unmöglichen Arbeiten angenommen, sei es in Hotels, Konzertsälen, Kabaretts, Casinos, Restaurants, Bars, Tingeltangels, Kinos, an Badestränden, in Nachtklubs oder auf der Straße. Sie spülten in schummrigen Lokalen das Geschirr oder liefen mit Tabletts herum. Sie arbeiteten als Croupiers in windigen Spielhöllen, verkauften auf der Straße Spielzeug oder begleiteten kokette Sängerinnen in lärmenden Bars am Klavier. Jede freie Stelle war besetzt. General Graf Pawel Pawlowitsch Antipow stolperte durch dieses Chaos wie ein Fohlen, das gerade gelernt hat, auf seinen vier Beinen zu stehen.

Die einzige Stelle, die er nach wochenlangem Suchen fand, war die eines Garderobiers in einem Klub, in dem hochnäsige französische und englische Offiziere mit ihren feinen Freundinnen mit Zobelpelzen und kirschroten Lippen verkehrten sowie luxusverliebte italienische Maler, die ihre orientalischen Stiche mit den immer gleichen blassen, korpulenten Frauen in den gleichen engen und dunklen Gassen ausstaffierten, depressive jüdische Bankiers, die die Hohe Pforte mit Krediten stützen mussten, damit diese ihnen ihre früheren Kredite zurückzahlen konnte, ausschweifende junge Türken, die genug geerbt hatten und nie genug ausgeben konnten, Spione, die selbst im Vollrausch nichts preisgaben, Bohemiens, Dandys, Abenteurer und Vergnügungssüchtige aller Art.

Der glatzköpfige Besitzer dieses Lokals, ein Levantiner mit eingefallenen Wangen und Doppelkinn, der beim Reden unentwegt gestikulierte, suchte einen Ersatz für seinen früheren Garderobier – der ihm von Anfang an unsympathisch gewesen war –, seit dieser in eine Schlägerei verwickelt worden war und eine gebrochene Nase davongetragen hatte. Beeindruckt von der imposanten Gestalt und dem majestätischen Auftreten Pawel Pawlowitsch Antipows, gab er ihm, ohne zu zögern, die Stelle.

Als der neue Garderobier in der roten Jacke mit den glänzenden Epauletten auf den Schultern und den gelben Schnüren quer über die Brust vor ihm stand, wich die Bewunderung jedoch tiefer Verachtung.

»Ist das Leben nicht seltsam, Monsieur Antipow? Wir erleben den Zusammenbruch zweier großer Reiche. Sie haben mit der Verwestlichung mehr als ein Jahrhundert vor uns angefangen. Peter der Große! Es heißt, er habe Leute, die sich nicht benehmen konnten, auspeitschen lassen. Stimmt das? Hat er wirklich bei den Frauen die Unterwäsche und bei den Männern die Bärte kontrolliert? Peters Stadt muss wunderschön sein, ein Palast, der sich aus Sumpfland erhebt. Schauen Sie sich dagegen Istanbul an: nach allen Seiten offen und jeder Brise ausgesetzt, eine Stadt, die aus allen Fugen geraten ist. Bis vor zehn Jahren saßen junge, mutige Intellektuelle, Flüchtlinge aus Ihrem gewaltigen Reich, in denselben Pariser Cafés wie die jungen, mutigen Intellektuellen, die aus unserem gewaltigen Reich geflüchtet waren, sie debattierten und fassten Gott weiß was für kurzsichtige Beschlüsse. Die französischen Kellner, die sie bedienten, belauschten die Gespräche an dem einen und an dem anderen Tisch. Die Exilanten aus Ihrem Reich wollten um alles in der Welt den Staat zerstören. Unsere Exilanten wollten den Staat um alles in der Welt vor dem Untergang bewahren. Innerhalb von zehn Jahren hatten Ihre Leute Erfolg, unsere nicht. Ich weiß nicht, wen man mehr bedauern sollte. Das Leben ist doch seltsam, nicht wahr, Monsieur Antipow? Sie sind aus einem zusammenbrechenden Reich in ein anderes Reich geflohen, das seinen Zusammenbruch noch vor sich hat. Sind Sie denn vor den uniformierten Roten davongelaufen, um sich nun selbst in einer roten Uniform wiederzufinden? Ist das nicht eine von Fortunas Launen?«

Als Pawel Pawlowitsch Antipow an jenem Abend die Mäntel der Gäste in Empfang nahm, dröhnten ihm die Worte seines Chefs in den Ohren. Drei verfluchte Tage lang hielt er es in dieser lächerlichen Uniform aus. Dann hörte er mit der Arbeit auf und mit all dem, was er sonst getan hatte. Er rührte sich nicht mehr vom Fleck, als wäre er festgenagelt, als gäbe es keine Arbeit, keine Lebensaufgabe und kein Ziel, für das es sich anzustrengen lohnte. Am Ende der Woche betrachtete Agrippina Fjodorowna Antipowa ihren Mann, als wollte sie seine wahre Farbe herausfinden. Da begriff sie endlich, dass er sich niemals ändern würde. Das lag an seinem Alter (zu alt; seinem wahren Alter immer ein paar Schritte voraus, wartete er nun ab, bis sein Alter ihn einholte), an seinem Rang (zu hoch; stets darauf aus, weiter aufzusteigen, musste er irgendwann feststellen, dass es oben keine Luft mehr gab, und gefror) und an seiner Statur (zu imposant; sein Körper krümmte sich nicht und war so unflexibel, dass er Türen vermied, bei denen er sich bücken musste). Pawel Pawlowitsch Antipow war im Grunde schwach und wusste das. Deshalb klammerte er sich mit aller Kraft an seine Macht – weniger aus Angst, so zu werden wie die anderen, sondern vor allem, um nicht dort stehen zu bleiben, wo er war. Er wusste, was er wollte, und hat ein Leben lang daran gearbeitet, immer weiter aufzusteigen und am Ende erfolgreich zu sein. Er war der Letzte, der sich jemals radikal ändern würde.