Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Headroom

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Hans Stichler stammt aus einfachen Verhältnissen. Als ihm seine einzige Verwandte ein Stipendium für die Universität in Cambridge vermittelt und er als Gegenleistung dort ein Verbrechen aufklären soll, weiß er noch nicht, worauf er sich einlässt. Er schafft es, Mitglied im elitären Pitt Club zu werden, und verliebt sich in Charlotte, die ihn in die Bräuche der Snobs einweiht. Schon bald muss er feststellen: Vor der Kulisse alter Chesterfield-Sessel, kristallener Kronleuchter, Intarsienmöbel und Tiertrophäen ereignen sich Dinge, über die keiner spricht. Und auch Charlotte scheint etwas zu verbergen. Hinter den schweren Türen des legendären Pitt Clubs wird Hans vor die Wahl gestellt, ob er das Falsche tun soll, um das Richtige zu erreichen.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Zeit:5 Std. 42 min

Veröffentlichungsjahr: 2017

Sprecher:Jean Paul BaeckTakis WürgerFrauke PoolmannJonas MintheLouis F. ThieleMatthias KoeberlinAnna Maria MüheHelmut StankeBernd Kuschmann

Ähnliche

INHALT

» Über den Autor

» Über das Buch

» Buch lesen

» Impressum

» Weitere eBooks von Kein & Aber

» www.keinundaber.ch

ÜBER DEN AUTOR

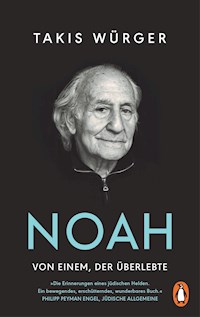

TAKIS WÜRGER, geboren 1985, berichtete für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel aus Afghanistan, Libyen und dem Irak. Mit seinen Reportagen gewann er zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Reporterpreis und der CNN Journalist Award. Im Alter von 28 Jahren kündigte er seine Arbeit als Reporter und ging nach England, um an der Universität von Cambridge Ideengeschichte zu studieren. Er boxte als Schwergewicht für den Cambridge University Amateur Boxing Club, kämpfte gegen Oxford und brach sich eine Rippe und die Hand. Er ist ein Cambridge Blue, Mitglied im Hawk’s Club, bei den Adonians, im Pitt Club und einer Drinking Society, deren Name hier nicht genannt werden darf. Verbrechen hat er in den Clubs keine begangen.

ÜBER DAS BUCH

Hans Stichler stammt aus einfachen Verhältnissen. Er bekommt ein Stipendium für die Universität in Cambridge – als Gegenleistung soll er dort ein Verbrechen aufklären. Er schafft es, Mitglied im elitären Pitt Club zu werden, und verliebt sich in Charlotte, die ihn in die Bräuche der Snobs einweiht. Bald merkt er, dass hinter den alten Mauern der britischen Oberschicht Geheimnisse lauern, über die keiner spricht.

»Was für eine schwarze Geschichte, und wie zart und liebevoll erzählt.«

Elke Heidenreich

»Ein faszinierendes Debüt, berührend und spannend.«

Benedict Wells

»Takis Würgers zauberzarte Geschichte ist ein Buch, das man zum Freund haben will.«

Benjamin von Stuckrad-Barre

»Es gibt wenige echte Schriftsteller. Ich glaube, Takis Würger ist einer.«

Thomas Glavinic

Für Mili

Hans

Im südlichen Niedersachsen liegt ein Wald, der Deister, darin stand ein Haus aus Sandstein, in dem früher der Förster gewohnt hatte und das durch eine Reihe von Zufällen und den Kredit einer Bank in den Besitz eines Ehepaares kam, das dort einzog, damit die Frau in Ruhe sterben konnte.

Sie hatte Krebs, Dutzende kleine Karzinome, die in ihrer Lunge saßen, als hätte jemand mit einer Schrotflinte hineingeschossen. Der Krebs war inoperabel, und die Ärzte sagten, sie wüssten nicht, wie viel Zeit der Frau bliebe, deshalb quittierte der Mann seine Arbeit als Architekt und blieb bei ihr. Als die Frau schwanger wurde, riet der Onkologe zur Abtreibung. Der Gynäkologe sagte, auch eine Frau mit Lungenkrebs könne gebären. Sie gebar einen kleinen, dünnen Säugling mit zarten Gliedern und vollem schwarzen Haar. Der Mann und die Frau pflanzten einen Kirschbaum hinter das Haus und nannten ihren Sohn Hans. Das war ich.

In meiner frühsten Erinnerung läuft meine Mutter mit nackten Füßen durch den Garten auf mich zu. Sie trägt ein gelbes Kleid aus Leinen und um den Hals eine Kette aus rotem Gold.

Wenn ich an diese ersten Jahre meines Lebens zurückdenke, ist immer später Sommer, und es kommt mir vor, als hätten meine Eltern viele Feste gefeiert, auf denen sie Bier aus braunen Flaschen tranken und wir Kinder Limonade, die Schwip Schwap hieß. An solchen Abenden schaute ich den anderen Kindern zu, wie sie Fangen spielten, ich fühlte mich beinahe wie ein normaler Junge, und es war, als sei der Schatten vom Gesicht meiner Mutter verschwunden, was vielleicht auch am Licht des Lagerfeuers lag.

Meistens beobachtete ich die anderen aus einer hinteren Ecke des Gartens, wo unser Pferd graste. Ich wollte es beschützen, weil ich wusste, dass es Angst vor Fremden hatte und nicht gestreichelt werden mochte. Es war ein Englisches Vollblut, das einmal ein Rennpferd gewesen war und das meine Mutter einem Pferdeschlachter abgekauft hatte. Wenn es einen Sattel sah, buckelte es. Als ich ein Kleinkind war, setzte meine Mutter mich auf den Rücken des Pferdes, später ritt ich mit ihm durch den Wald, ich hielt mich mit dem Druck meiner Schenkel fest. Nachts, wenn ich aus meinem Zimmer in den Garten schaute, hörte ich, wie meine Mutter mit dem Pferd sprach.

Meine Mutter kannte jedes Kraut im Wald. Wenn ich Halsschmerzen hatte, kochte sie mir einen Sirup aus Honig, Thymian und Zwiebeln, und die Schmerzen verschwanden. Einmal sagte ich ihr, dass ich mich vor der Dunkelheit fürchtete, sie nahm mich bei der Hand und wir gingen durch die Nacht in den Wald. Sie sagte, sie könne nicht leben, wenn sie daran dachte, dass ich mich fürchtete, was mich ein wenig beunruhigte, da ich häufig Angst hatte. Oben auf dem Kammweg sprangen die Leuchtkäfer aus den Zweigen und setzten sich meiner Mutter auf die Arme.

Jeden Abend hörte ich ihren Husten durch die Dielen meines Kinderzimmers. Das Geräusch half mir beim Einschlafen. Die Eltern sagten mir, dass der Krebs aufgehört habe zu wuchern, die Bestrahlung, die sie nach der Geburt bekommen hatte, habe gewirkt. Ich merkte mir das Wort »Remission«, obwohl ich nicht wusste, was es hieß. So, wie meine Mutter schaute, als sie es sagte, schien es etwas Gutes. Sie sagte mir, dass sie sterben würde, aber niemand wüsste, wann. Ich glaubte, solange ich keine Angst hatte, würde sie leben.

Ich spielte nie. Ich verbrachte meine Zeit damit, die Welt zu beobachten. An den Nachmittagen ging ich in den Wald und schaute zu, wie die Blätter sich bewegten, wenn der Wind sie berührte. Manchmal saß ich neben meinem Vater an der Werkbank und beobachtete, wie er Eichenholz drechselte, und roch den Duft frischer Späne. Ich umarmte meine Mutter, wenn sie Marmelade aus weißen Johannisbeeren kochte, und horchte an ihrem Rücken, wenn sie hustete.

In die Schule ging ich ungern. Das Alphabet lernte ich schnell, und Zahlen mochte ich, weil sie geheimnisvoll waren, Lieder singen oder Blumen aus Pappe basteln fiel mir schwer.

Als wir im Deutschunterricht anfingen, Geschichten zu schreiben, verstand ich, dass die Schule mir helfen könnte. Ich schrieb Texte, die vom Wald handelten und von den Arztbesuchen meiner Mutter, und die Geschichten machten mir die Welt weniger fremd, sie erlaubten mir, eine Ordnung zu schaffen, die ich nicht sah. Von meinem Taschengeld kaufte ich mir ein Tagebuch und begann, jeden Abend darin zu schreiben. Ich weiß nicht, ob ich ein Streber war, falls ja, war es mir egal.

Es gab verschiedene Gruppen in der Schule: die Mädchen, die Fußballer, die Handballer, die Gitarrenspieler, die Russlanddeutschen, die Jungs, die in den schönen, weißen Häusern am Waldrand wohnten. Ich mochte keinen Ballsport und spielte kein Instrument, ich wohnte nicht in einem der weißen Häuser und sprach kein Russisch. Die Mädchen stellten sich in der Pause zu mir, und als die Jungs aus meiner Klasse das sahen, lachten sie, deswegen versteckte ich mich in den Pausen oft hinter einem Aquarium, wo ich allein war.

An meinem achten Geburtstag bat meine Mutter die anderen Eltern darum, ihre Kinder vorbeizubringen. Ich saß still vor dem Marmorkuchen, war aufgeregt und fragte mich, ob die Kinder meine Freunde sein würden. Am Nachmittag spielten wir Verstecken. Ich rannte in den Wald und kletterte auf einen Kastanienbaum. Dort würde ich nicht gefunden werden, dachte ich und freute mich. Den ganzen Tag blieb ich im Baum und kam erst abends nach Hause. Ich war stolz, dass mich niemand gefunden hatte, und fragte meine Eltern, wo die anderen Kinder seien. Meine Mutter sagte, dass mein Versteck zu gut gewesen sei, und nahm mich in ihre Arme. Mein Leben lang würde mein Versteck zu gut sein.

Als ich zehn Jahre alt war, spielten die Jungs in der Pause häufig ein Ballspiel, das sie sich selbst ausgedacht hatten und das so gewalttätig und stumpf war, wie nur Geisteskranke und Kinder es sich ausdenken können. Es ging darum, einen Ball auf die andere Seite des Spielfelds zu tragen, und es war erlaubt, die Spieler der anderen Mannschaft mit allen Mitteln daran zu hindern. An einem Tag kurz vor den großen Ferien hatte ein Junge Mumps und war zu Hause geblieben. Sie brauchten einen Spieler und fragten mich, ob ich mitmachen wolle. Der Gedanke daran versetzte mich in Panik, weil die Kinder schwitzten und ich fremden Schweiß nicht mochte, außerdem wusste ich, dass ich Bälle nicht fangen konnte. Ich lehnte ab, aber sie sagten, dass sie so nicht spielen könnten. Ein paar Minuten lang lief ich auf dem Rasen hin und her und war froh, wie gut es mir gelang, mich davor zu drücken, den Ball in die Hand zu nehmen. Ein Mitschüler schrie mich an, ich solle mich anstrengen, sonst würden alle meinetwegen verlieren. Kurz darauf lief ein Gegner mit dem Ball in meine Richtung, der schon in die achte Klasse ging und stärker war als ich. Ich war immer klein gewesen, und dieser Junge spielte Rugby in der Landesauswahl und lief direkt auf mich zu. Schnell versuchte ich zu überlegen, wo die Schwachstelle dieses Körpers war, der da auf mich zustürmte, und sprang mit meinem ganzen Gewicht gegen sein rechtes Knie und zertrümmerte seine Kniescheibe. Ich kniete neben dem Jungen und sagte ihm, dass es mir leidtue. Was er kaum hörte, denn er schrie laut. Später wurde er von einem Krankenwagen abgeholt, und seine Freunde wollten mich verprügeln, also lief ich davon, kletterte auf eine Pappel und setzte mich oben in die dünnen Zweige. Ich hatte nie Angst zu fallen. Unten versammelten sich die Kinder und bewarfen mich mit Tonerde, die sie von einem nahen Acker holten.

Als ich von der Schule nach Hause kam, sah mich mein Vater, der in der Werkstatt stand und Holz schliff. Der Schulleiter hatte ihn schon angerufen. Ich hatte mir die ganze Zeit gesagt, dass alles nicht so schlimm sei, mir war ja nichts passiert, aber als ich meinen Vater sah und wusste, dass ich in Sicherheit war, begann ich zu weinen. Er hielt mich in seinen Armen, und ich kratzte mir die trockene Erde vom Hemd.

Mein Vater war ein wenig wie ich, er schwieg viel, ich habe keine Erinnerung daran, wie er Ball spielte. Er war auch anders als ich, er lachte laut und lang, und das Lachen hatte Falten in seine Haut gezeichnet. An diesem Tag legte er beim Abendessen zwei schwarze Boxhandschuhe aus Rindsleder neben den Teller. Er sagte, meistens sei alles im Leben grau, aber manchmal gebe es nur Richtig und Falsch, und wenn Stärkere einem Schwächeren Leid antun, sei das falsch. Er sagte, er werde mich morgen im Verein anmelden. Ich griff nach den Handschuhen und fühlte, wie weich das Leder war.

Meine Eltern hatte Besuch in diesen Wochen, am Tisch saß die Halbschwester meiner Mutter aus England, die kaum Deutsch sprach und an den meisten Tagen in den Wald ging. Ich mochte sie, obwohl ich sie schlecht verstand, wenn sie etwas erzählte. Meine Mutter erklärte mir, die Halbschwester habe Gewitter im Kopf und ich solle lieb zu ihr sein, also pflückte ich ihr jeden Tag am Ententeich einen Strauß Sumpfdotterblumen und stellte ihn auf den Tisch neben ihrem Bett, und einmal klaute ich von einem Baum neben der Kirche einen Apfel, der so groß war wie meine beiden Fäuste, und steckte ihn unter ihr Kopfkissen, damit sie ihn dort findet.

Bis ich acht Jahre alt war, hatte ich keine Tante gehabt. Dann war mein Großvater gestorben und meine Mutter erfuhr, dass sie eine Halbschwester hatte, die in England lebte.

Sie war das Resultat einer Affäre, mein Großvater hatte sie nie als Tochter akzeptiert. Irgendwie hatten meine Mutter und meine Tante es nach seinem Tod geschafft, sich nah zu kommen, obwohl sie so verschieden waren. Das fing mit dem Aussehen an, meine Mutter war groß und hatte kräftige Unterarme von der Arbeit im Garten. Meine Tante war zierlich, nahezu zart, ein wenig wie ich, und sie hatte, was ich damals großartig fand, kurz rasierte Haare.

Am Abend, als mein Vater die Boxhandschuhe auf den Tisch legte, aß meine Tante still ihr Brot. Ich schämte mich ein wenig vor ihr, weil sie mich so schwach sah, und wunderte mich, dass sie gar nicht schwach wirkte, obwohl sie auch klein war und im Nacken eine kleine Stelle Schorf hatte, die nie zu heilen schien.

Nachts kam sie manchmal in mein Zimmer und setzte sich neben meinem Bett auf die Dielen. Wenn ich heute nicht schlafen kann, schaue ich manchmal neben dem Bett auf den Boden, und wenn ich den Kopf ganz schnell von einer Seite auf die andere drehe, habe ich für einen Moment das Gefühl, sie sitze noch immer dort.

An diesem Abend saß sie für eine lange Zeit auf den Dielen und schaute mich an. Ich fürchtete mich ein wenig, weil es mir seltsam vorkam. Sie nahm meine Hand und hielt sie fest, sie hatte Hände wie ein kleines Mädchen.

Sie sprach auf Deutsch mit mir, es war viel besser, als ich erwartet hatte, die Betonung klang lustig, aber ich lachte nicht.

»Als ich so alt war wie du, war es bei mir auch so«, sagte sie.

»Warum?«

»Kein Vater.«

»War das ein Grund?«

»Damals ja«, sagte sie.

Wir saßen lange so da, ich stellte mir vor, wie schlimm ein Leben ohne einen Vater sein müsste, und streichelte mit meinem Daumen über ihren Handrücken.

»Haben die anderen dir wehgetan?«, fragte ich.

Sie atmete laut ein, drückte meine Hand ein wenig fester und sagte einen Satz, den ich noch nie gehört hatte: »Wenn sie dich anfassen, hol mich, dann töte ich sie.«

Alex

Er war so naiv. Und hatte diese faszinierenden, weichen Augen, als sei er ständig bekümmert und als wäre in jedem seiner Augäpfel eine fremde, schwarze Galaxie verborgen. Ich werde sein Gesicht in dieser Nacht nie vergessen. Er weiß es nicht, aber Hans war einer der wenigen Gründe, warum ich damals am Leben blieb.

An einem der Tage, an dem die Sonne nicht aufging, sah ich ihn im Garten im Gras sitzen und setzte mich neben ihn.

»Wie ist es?«, fragte ich.

Sein schwarzes Haar war dick wie das eines Tieres. Er saß neben mir, und ich spürte in ihm die gleiche Schwere, die mich tagsüber betäubte und nachts wach hielt.

»Ich bin traurig, Tante Alex«, sagte er.

Ich hätte ihn in den Arm nehmen wollen, aber ich traute mich nicht. Lange dachte ich, wenn ich Menschen zu nah kam, könnten meine bösen Gedanken auf andere Leute überspringen wie die Spanische Grippe.

Er war wie das Wasser oben im Wald, sanft und still. Ich musste auf ihn aufpassen. Meine Schwester konnte das nicht, sie erzog ihn mit Küssen. Was half es ihm, wenn sie ihm die Tränen wegküsste, wenn die Kinder in der Schule ihn schlagen wollten?

Ich schaute ihm manchmal heimlich beim Boxtraining zu, stand hinter der Tür der Halle und beobachtete ihn durch die gelb getönte Glasscheibe. Ich wollte nie Kinder, und es wäre nicht gut gegangen, dennoch rührte es mich, als ich diesen Jungen zwischen den pendelnden Sandsäcken sah, wie er die Kraft suchte, gegen sie zu schlagen. Er würde sich beschützen können, wenn jemand ihm zeigte, wie.

Hans

Abendlicht fiel durch die Halle, die Boxsäcke hingen an Ketten von der Decke. Nach dem Training saß ich im Auto und dampfte. Mein Vater hatte zugeschaut, wir saßen schweigend da. Ich konnte sehen, dass er glücklich war, zumindest dachte ich das damals.

Er fuhr mich vier Mal in der Woche zum Training und schaute zu. Danach briet uns meine Mutter Kartoffeln mit Zwiebeln und sauren Gurken, Bauernfrühstück nannte sie das. Als Erwachsener habe ich es ein paar Mal gekocht, aber es schmeckte anders.

Ein paar Wochen später wollten mich die Jungs in der Schule noch mal verprügeln. Ich lief wieder davon, doch dieses Mal dachte ich nach und blieb stehen. Ich drehte mich um und hob die Fäuste, so, wie es mein Boxtrainer mir gezeigt hatte, die Rechte am Kinn, die Linke auf der Höhe des Auges vor dem Kopf. Niemand griff mich an.

Ich trainierte, bis mir die Kapseln in den Knöcheln schmerzten. Boxen war für mich anders als andere Sportarten, weil niemand erwartete, dass ich Freude empfand, und ich allein bleiben durfte mit meinen Schmerzen, meiner Kraft, meiner Furcht. Beim Boxen kam ich anderen Jungen so nah wie nie zuvor. Als wir das Kämpfen in der Nahdistanz übten, roch ich ihren Schweiß und spürte ihre Hitze. Es irritierte mich, anfangs wurde mir oft schlecht, doch ich gewöhnte mich daran. Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, glaube ich, dass mir andere Menschen erst erträglich wurden, als ich anfing, mich mit ihnen zu schlagen. Am liebsten boxte ich aus der Distanz, mit geraden Armen, und hielt die Gegner von mir weg.

Mit dreizehn kämpfte ich meinen ersten Kampf und verlor nach Punkten, ich weiß das noch, erinnere mich aber nicht an den Gegner. Mein Vater saß am Ring. Im Auto küsste er mir die Knöchel und sagte, er sei noch nie so stolz gewesen wie auf mich, daran erinnere ich mich genau.

Als ich fünfzehn war, fuhren wir im November zu einem Turnier nach Brandenburg. Auf der Hinfahrt, kurz vor Berlin, lag auf einer Brücke, die über die Havel führte, eine Schicht Eis auf der Fahrbahn. Das Auto drehte sich in der Kurve und rutschte gegen die Leitplanke. Mein Vater stieg aus und ging dem nachfolgenden Verkehr entgegen, damit niemand in das Auto mit seinem Sohn fuhr. Ich blieb auf dem Beifahrersitz sitzen und hatte Angst. Im Rückspiegel sah ich einen Zementwagen, in dessen Windschutzscheibe ein blinkendes Schild klebte, auf dem »Hansi« stand. Der Wagen erfasste meinen Vater mit der Kühlerhaube und spaltete sein Gesicht. Der Zementwagen hatte einen Blechschaden an der Frontklappe. Ich erinnere mich nicht an die Beerdigung oder an die folgenden Monate.

Ein halbes Jahr später fand ich meine Mutter im Garten liegen, sie war draußen gewesen, weil ich sie gebeten hatte, am Abend Schnittlauch auf das Rührei zu streuen. Sie bewegte sich langsam, in den Winkeln ihrer Augen glitzerte es, und neben ihr lag ein kleiner Korb mit frischem Schnittlauch, den sie für mich geschnitten hatte. Sie schaute mich an. Ich fand sie schön.

Ich rief die Ambulanz, danach saß ich neben ihr im Gras und lauschte, wie das Rasseln in ihrer Lunge leiser wurde. Ihr Händedruck blieb fest, als ihr Atem verstummte. Die Autopsie ergab, dass sie an dem Stich einer Honigbiene gestorben war, das Gift hatte einen allergischen Schock ausgelöst.

Der Sarg war aus Kirschholz. Mein Vater hatte ihn Jahre zuvor nach den Wünschen meiner Mutter gebaut und Blumen ins Holz geschnitzt. Mit einer kleinen Schaufel warfen Menschen Erde ins Grab. Die Halbschwester meiner Mutter trug ein weißes Kleid, griff mit der Hand in die Erde und ließ sie auf den Sarg fallen. Das beeindruckte mich, und ich dachte daran, wie meine Mutter im Garten gekniet und Erdbeeren gepflückt hatte, und da griff ich auch in die Erde.

Mein Vater war gestorben, weil ich in Brandenburg boxen wollte. Meine Mutter war gestorben, weil ich Schnittlauch auf meinem Rührei essen wollte. Ich wartete ein paar Tage darauf, dass ich aufwachen würde aus diesem Albtraum, und als das nicht geschah, füllte mich eine Dunkelheit, die so stark war, dass ich mich wundere, wie ich sie überlebte.

Nach der Beerdigung sprach meine Tante mit mir auf Englisch, sie weinte, und ihr linkes Augenlid flackerte bei jedem Wort. Ich verstand sie nicht. Ich konnte nicht weinen, ich wollte schreien, obwohl ich nie geschrien hatte.

In der Kirche hing ein Kreuz hinter dem Altar, das ich mir anschaute. Der Jesus, der daran hing, hatte einen gleichgültigen Gesichtsausdruck. Ich zog meine Anzugjacke aus und schlug mit den Fäusten in die Kirchenmauer, bis mein linker Mittelhandknochen auf Höhe des kleinen Fingers brach.

Alex

Goya war Anfang 1792 taub geworden, ein Fieber hatte ihn so krank gemacht, dass er das Gehör verlor. Er zog darauf in eine Villa außerhalb von Madrid und malte dort vierzehn Bilder auf die Wände seines Esszimmers und Salons. Goya gab diesen Bildern keine Namen. Es ist davon auszugehen, dass er sie für niemanden malte, außer für sich selbst. Sie werden die Pinturas negras genannt, die schwarzen Bilder. Ein schöner Name, finde ich.

Dunkle, irritierende Werke, voller Gewalt, Hass und Irrsinn. Sie sind genial, aber sie anzuschauen fällt schwer. Eins dieser Bilder zeigt den Gott Saturn, der seinen Sohn verschlingt, weil ein Orakel ihm vorausgesagt hat, dass einer seiner Söhne ihn stürzen würde. Manche sagen, Goya sei durch seine Taubheit wahnsinnig geworden. Der Wahnsinn ist in den Augen des Gottes auf dem Bild.

Ist es ein Teil meiner Krankheit, wenn ich fühle, dass Bilder zu mir sprechen, oder geht es anderen Menschen auch so?

Als meine Schwester starb, war der Wahnsinn schon in meinem Leben. Es fällt mir leicht, das zuzugeben, weil es vieles erklärt. Die Ärzte nannten es nicht so, sie sprachen von Dissoziation und Trauma, aber ich weiß, dass ich mit dem Wahnsinn rang. Ich musste ihn allein besiegen. Wenn ich Hans zu mir geholt hätte, hätte ich uns beide vernichtet. Die dunklen Gedanken hätten ihn angesteckt. Ich wusste, wie es war, ohne heile Familie aufzuwachsen, und ich hätte ihm keine heile Familie sein können. Im Internat war er sicher.

Goyas Bild des Saturn wurde aus der Wand gebrochen und hängt heute im Prado. Alle begeistern sich für die Augen, doch die sind nicht entscheidend. Entscheidend ist eine Stelle, die übermalt wurde, weil sie die Menschen zu sehr verstört hätte. Ich habe mir das Bild genau angeschaut. Hinter der dunklen Fläche über dem Unterleib des Gottes kann man erkennen, dass Goya ihn mit einem erigierten Penis gemalt hatte.

Ich hätte den Jungen mit in den Abgrund gerissen. Ich war noch nicht so weit. Ich war nicht ich.

Hans

Das Pferd wurde weggebracht. Ich kam in ein Internat. Meine Tante wurde meine Erziehungsberechtigte, ich dachte, sie würde mich zu sich holen, was sie nicht tat. Warum sie sich dagegen entschied, traute ich mich nicht zu fragen. Sie verkaufte das Haus im Wald und bezahlte davon die Jesuitenschule. Im Reklameheft des Internats stand: »Anstand und Ordnung im Alltag sowie Respekt und Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen sind essenziell, damit jedem einzelnen Schüler ein geordnetes Internats- und ein lern- und leistungswilliges Schulleben garantiert werden kann.« Dieser Satz beunruhigte mich.

In meinem Koffer lagen fünf Hosen und fünf Hemden, Unterwäsche, Socken, ein Wollpullover meines Vaters, die Kette meiner Mutter, eine Mütze, ein Zweig des Kirschbaums, mein braunes Tagebuch ohne Linien und das schwarze Paar Boxhandschuhe aus Rindsleder.

Das Johannes Kolleg stand in den Hängen des Bayerischen Walds und sah für mich aus wie eine Ritterburg, mit Türmen und Zinnen auf den Mauern. Es hatte den Jesuiten jahrhundertelang als Ort der Einkehr gedient, und im Zweiten Weltkrieg hatten sich dort einige Mitglieder der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis getroffen, um den Mord an Adolf Hitler zu planen.

Als ich das Internat zum ersten Mal sah, schien die Sonne durch die Tannen, und der Föhn trug die Wärme Italiens ins Land. Das hielt ich für einen Teil der Täuschung.

An meinem ersten Tag im Internat saß ich im Zimmer des Rektors, er war ein freundlicher junger Mann, wir saßen an einem Tisch, auf dem eine Decke aus Leinen lag. Ich griff unter der Tischkante ins Tuch und dachte an das gelbe Kleid meiner Mutter.

Der Rektor sagte, er verstünde, wenn ich Zeit bräuchte, doch ich wusste, dass er gar nichts verstand. Er hatte eine Warze auf der Stirn und lächelte, obwohl es dafür keinen Anlass gab. Ich fragte mich, warum er sich Notizen machte.

Im Johannes Kolleg musste jeder Schüler am Montagmorgen eine Urinprobe abgeben, die auf Betäubungsmittel untersucht wurde. Die Schüler waren entweder Söhne reicher Geschäftsmänner oder Jungen, die so viele Drogen genommen hatten, dass ihre Eltern dachten, die Mönche würden besser mit ihnen umgehen können.

In der Burg lebten zwölf Mönche, elf lehrten, einer war der Koch, er hieß Pater Gerald und kam aus dem Sudan. Ich mochte ihn, weil er anders war und ein trauriges Lächeln hatte. Pater Gerald sprach wenig, und wenn er es tat, war es Englisch und seine Stimme klang tief und fremd. Er kochte alles zu weich.

Am ersten Tag ging ich in den Waschsaal und schaute auf die Waschbecken, die nebeneinander an der Wand hingen, ich zählte sie, es waren vierzig, alle schienen hier gleich zu leben. In der Nacht bewarfen mich ein paar Schüler mit Papierkugeln, die sie zu kompakten Geschossen zusammengekaut hatten. Ich tat so, als würde ich das nicht merken. Später klauten sie mir das Kissen. Nach ein paar Wochen schlug mir ein älterer Junge mit der flachen Hand gegen den Nacken, als ich in der Schlange im Essenssaal wartete. Ich fühlte, wie meine Ohren rot wurden, und grinste, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, es tat nur ein bisschen weh. Der Junge stand hinter mir und fragte laut, ob ich meine Mama vermisse und deswegen nachts immer im Schlaf wimmere. Ich drehte mich um und schlug dem Jungen meine Faust mit einem Seitwärtshaken ins Gesicht, der Aufprall machte ein Geräusch wie das Öffnen eines Marmeladenglases.

Pater Gerald hatte alles beobachtet und packte mich an den Armen. Ich dachte, ich würde der Schule verwiesen, und freute mich, weil ich hoffte, nun zu meiner Tante nach England ziehen zu dürfen. Ich wusste nicht, dass das Internat das Geld brauchte, weil ein paar Mönche in isländische Hightech-Unternehmen investiert und große Summen des Stiftungsvermögens verloren hatten. Außerdem war der Junge, den ich geschlagen hatte, ein Unruhestifter, und dass er nun im Krankenflügel lag, freute den Schulleiter sicher im Geheimen. Er ließ mich zur Strafe den Weinkeller umschichten.

Nach der Schlägerei mieden mich die anderen Kinder. Ich ließ sie meine Rechenaufgaben abschreiben, einmal fragte ich, ob jemand Lust habe, im Wald Verstecken zu spielen, dafür hatte ich tagelang Mut gesammelt. Ich nahm mir vor, dieses Mal nicht so weit weg zu laufen, aber die Kinder hatten kein Interesse an mir und sagten, dass es kindisch sei, Verstecken zu spielen. Vielleicht, dachte ich, muss ich mehr von mir erzählen, also erzählte ich davon, dass ich fand, Orangen würden nach Abenteuer schmecken und dass bei Mädchen die weichen Haare im Nacken manchmal aussehen wie Zuckerwatte. Die Kinder lachten mich aus.

Einer der Mönche sagte mir, ich solle einfach ignorieren, dass ich ärmer als die anderen Schüler sei, und gab mir eine Bibel, in der ein Lesezeichen aus Seide lag, das im Alten Testament bei Hiob steckte: Wie Gott mir das Leben schenkte, so nimmt er es zurück. Ich preise ihn dafür. Ich stieg den Kirchturm hinauf und warf das Buch in den Bayerischen Wald.

Den Verstand behielt ich, weil ich Zeit mit mir verbringen konnte, was ich meistens sogar gern tat, ich las und spazierte durch den Wald und versuchte, die Vögel zu erkennen. Darin wurde ich gut.

Einmal, nachdem wir im Religionsunterricht schon wieder das erste Buch Mose durchgenommen hatten, dachte ich darüber nach, welche hundert Leute ich retten würde, falls die Welt untergehen sollte. Mir fielen keine hundert Menschen ein, die es wert waren, auf die Arche zu gehen, aber ich hätte das Boot trotzdem voll gemacht, mit der Großfamilie von Pater Gerald, doch das war nicht der Gedanke, der mich beschäftigte. Was mich erst beunruhigte und dann mit Traurigkeit erfüllte, war die Einsicht, dass niemand mich auf seine Arche lassen würde.

Ich vermisste meine Eltern, und ich vermisste das Haus, den Geruch der alten Dielen, die Möbel, die mein Vater gebaut hatte, jeden Winkel der kühlen Wände, mit dem ich eine Erinnerung verband. Es fühlte sich so ähnlich an wie der Hunger, den ich gespürt hatte, als ich vor einem meiner Boxkämpfe nicht essen durfte, weil ich zwei Kilogramm verlieren musste, um meine Gewichtsklasse zu erreichen. Beim Hunger war es ein Loch gewesen, das ich im Bauch gespürt hatte. Die Einsamkeit war ein Loch, das ich in meinem ganzen Körper spürte, als wäre von mir nur die Hülle eines Menschen übrig geblieben.

Meine Tante schrieb mir anfangs einmal im Monat einen Brief auf Englisch, in dem sie vor allem darüber berichtete, was bei ihr an der Universität in England geschah. Ich schrieb ihr lange Briefe über die Geräusche im Schlafsaal und die anderen Kinder und dass ich von meinem Vater ohne Gesicht träumte, aber sie ging nie darauf ein.

Der Weinkeller, den ich zur Strafe für die Schlägerei umschichten sollte, war kühl und lang. Ab und zu schlug ich ein paar Fäuste in die Luft. Ich hatte nicht gefragt, ob ich im Internat mit dem Boxsport weitermachen dürfe. Die Handschuhe lagen im Koffer, der unter meinem Bett lag. Ich zog mir das Hemd aus und boxte mit der Luft, bis der Schweiß von meinen Fäusten rann und bei den Schlägen auf die Flaschen tropfte. Ein Schatten bewegte sich in der Dunkelheit.

»Your left is too low.«

Ich schaute den Mönch an. Jetzt würde ich Ärger bekommen. Pater Gerald war mit seinem schwarzen Talar fast unsichtbar im Weinkeller.

»You drop your left«, sagte der Mönch. Er hielt seine rechte Handfläche nach oben, als sei sie eine Pratze. Ich sah seine Beinstellung und wusste, dass Pater Gerald ein Boxer war. Für einen Moment zögerte ich, dann streckte ich den linken Arm und berührte seine rosafarbene Handfläche mit meiner Faust. Ich hatte mich immer gefragt, wieso dunkelhäutige Menschen rosafarbene Handflächen haben.

Pater Gerald machte einen Schritt zurück und hob beide Hände. Ich schlug: links, rechts. Der Pater deutete einen Haken an. Ich tauchte ab. Von Kombination zu Kombination steigerte sich die Geschwindigkeit der Schläge. Der Klang von Fäusten auf Handflächen hallte durch den Weinkeller. Es war der Rhythmus einer Sprache, die ohne Worte auskam. Pater Gerald ließ mich am Ende drei harte Rechte schlagen. Er verzog das Gesicht vor Schmerzen und lachte danach.

»Ich bin Gerald.«

»Hans.«

Es war das erste Mal seit Langem, dass ich freiwillig sprach.

»Thank you«, sagte ich.

Am nächsten Tag steckte ich meine Boxhandschuhe in einen Rucksack und nahm sie mit in den Weinkeller. Pater Gerald hatte zwei kleine, feste Sofakissen mitgebracht, in die er mit einem Filetiermesser Löcher geschnitten hatte, damit seine Hände reinpassten. Es waren die weichsten Pratzen, in die ich je schlagen würde.

»Let’s go«, sagte Pater Gerald.

Hans