9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Es ist fesselnd, es ist packend, es ist berührend.« Christine Westermann

Wenn alle lügen. Und niemand unschuldig ist.

Molly Carver bleiben fünfunddreißig Tage, um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen. Seit Jahren sitzt er für den Mord an dem sechzehnjährigen Casper Rosendale im Gefängnis – nun soll das Urteil vollstreckt werden. Auf der Suche nach Antworten kehrt Molly zurück in das Ostküstendorf ihrer Kindheit. Unter falschem Namen beginnt sie, als Hausmädchen für die Rosendales zu arbeiten, eine Familie, die einmal einflussreicher war als die Rockefellers …

Emotional und eindringlich zeichnet Takis Würger das Portrait einer Gesellschaft voller Widersprüche und zeigt uns, was sich wirklich hinter den schillernden Fassaden dieser Welt abspielt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 234

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

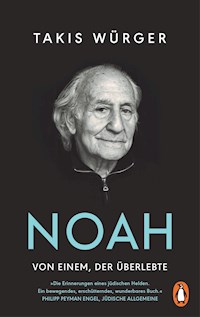

Takis Würger, geboren 1985, berichtete als Journalist für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel u. a. aus Afghanistan, Libyen und dem Irak. Mit seinen Reportagen gewann er zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Reporterpreis und den CNN Journalist Award. Mit 28 Jahren ging er nach England, um an der Universität von Cambridge Ideengeschichte zu studieren. 2017 erschien sein Debütroman Der Club, der für den aspekte-Literaturpreis nominiert war und mit dem Debütpreis der lit.Cologne ausgezeichnet wurde. In den Jahren danach erschienen Stella und Noah – Von einem, der überlebte. Für seinen aktuellen Roman Unschuld hat Takis Würger mehrere Monate im Hudson Valley recherchiert. Seine Bücher sind in zwölf Ländern erschienen.

www.penguin-verlag.de

TAKIS WÜRGER

UNSCHULD

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Zitat auf S. 125 nach von Koppenfels, Werner; Pfister, Manfred (Hrsg.): Englische und amerikanische Dichtung 2: Von Dryden bis Tennyson. C.H. Beck Verlag. München 2000, S. 326 – 329.

Zitat auf S. 193 nach Neruda, Pablo: Liebesgedichte. Sammlung Luchterhand. München 2002, S. 41.

Copyright © 2022 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Favoritbüro

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN 978-3-641-27149-7V004

www.penguin-verlag.de

Für meine Mutter

EINS

Casper Rosendales Mörder mochte die Musik von Elvis, Lemon Pie mit Sahne, die Cheerleader der New York Jets und den Birnbaum hinter seinem Wohnwagen. So lauteten die Gerüchte. Der Mörder hatte angeblich keine echten Frontzähne. Jemand hatte sie ihm mit dem Deckel einer Mülltonne ausgeschlagen.

Es hieß, Casper Rosendales Mörder sei bekannt dafür, alles um sich herum zu vergessen, wenn er sich wohlfühlte. Einmal hatte er angeblich in einem Burgerrestaurant seine Schuhe ausgezogen und seine Fußsohlen massiert, weil er so glücklich war.

Es gab viele Gerüchte über den Mörder Casper Rosendales.

Er sei ein direkter Nachfahre eines Matrosen der Mayflower, hieß es. Andere sagten, er sei der Nachfahre einer Hure. Er sei am Strand geboren worden in Salzwasser und Sand. Er habe nicht lesen und nur mit den Händen zählen können. Er habe einen Abschluss in theoretischer Mathematik aus Princeton. Er habe die Wand einer Grundschule mit einer Türklinke durchschlagen. Er sei unheilbar krank gewesen, eine Genmutation. Er sei der East Coast Champion des East Coast Swing gewesen.

Ein Gerücht lautete, der Mörder Casper Rosendales habe mit dem Jungen getanzt, bevor er ihn erschossen hatte.

Manches davon war Unsinn, manches übertrieben.

Ein Gerücht, das die Zeitungen später immer wieder schrieben, war wahr: Casper Rosendales Mörder hatte eine Tochter.

Als sie dreiundzwanzig Jahre alt war, lebte Molly Carver in Astoria, dem nördlichsten Teil des New Yorker Stadtbezirks Queens. Sie wohnte in einem Keller unter der Albatros-Bar, einer Schwulenbar mit Billardtisch und Karaokemaschine, die bekannt war für einen Cocktail mit dem Namen »Tequiling Me Softly«. Molly wohnte in diesem Keller mit ihrem Onkel und zwei dicken Katzen: Cheese und Mac.

Sie teilten sich zwei Zimmer mit niedriger Decke und einem Bad mit senfgelben Fliesen, das so klein war, dass man auf dem Klo sitzen und gleichzeitig duschen konnte, was auch seine Vorteile hatte.

Abends war es immer laut dort unten, weil die Decke dünn war und darüber die Menschen tranken und 80er-Jahre-Hits sangen.

Die Sonne schien nie in diese Wohnung.

Molly liebte es dort.

Sie hatte mit einem feinen, schwarzen Filzstift die Wände ihres Zimmers bemalt, mit abstrakten Mustern, die keiner Logik folgten, aber Molly schön und richtig erschienen. Mick hatte erst protestiert und gesagt, er überstreiche das alles, aber aufgegeben, als er es getan und Molly von Neuem begonnen hatte, die Muster zu malen. Mittlerweile waren die Wände und die komplette Decke mit schwarzen, zackigen Mustern überzogen. Nur sah man sie kaum noch, weil überall Zeitungsartikel über Mollys Vater klebten.

Neben Mollys Matratze stand in einer leeren Bierflasche eine rote Mohnblume aus Plastik, die sie von der Toilette einer Bar gestohlen hatte.

Als Molly an diesem Abend die verzogene Tür des Kellerappartements mit der Schulter aufstieß, lag ihr Onkel mit Cheese und Mac auf dem Sofa in seinem Zimmer, er schaute kurz auf und nickte. Sein Blick vorsichtig wie immer. Die Adern an seinen Unterarmen waren geschwollen, als habe er heute schon trainiert. Er strich über ein Loch im Sofabezug.

Seit Molly vor zehn Jahren vor Micks Tür gesessen hatte und geblieben war, schlief er auf diesem Sofa.

Molly bückte sich zu ihren Turnschuhen, um zu verhindern, dass ihr Onkel ihren Gesichtsausdruck lesen konnte. Er hätte sofort erkannt, dass sie geweint hatte. Ihre Hände hatten nicht aufgehört zu zittern, seit sie bei Juliette aus der Tür gegangen war. Sie nahm zwei Bier aus dem Kühlschrank.

Molly ging zu Mick, stellte ein Bier auf seine Brust und blieb hinter ihm stehen. Seine Glatze glänzte im Licht der Lampe.

Alle außer Molly nannten ihn Mick.

Sie nannte ihn Onkel, wegen des Stotterns und weil er ihr Onkel war.

Er nannte sie Kleine.

Er war kaputt. Vielleicht klappte es deshalb zwischen den beiden, dachte Molly manchmal.

Er war als Entwicklungshelfer während des Krieges in Bagdad gewesen. Er hatte den Irakern die Feinheiten der Forellenzucht beibringen wollen, Aquakultur als Entwicklungshilfe, und war mit einer schweren Posttraumatischen Belastungsstörung zurückgekommen.

Mick verließ die Wohnung nur zum Arbeiten, er sprach selten mit Fremden und ging nicht an Orte, die er nicht kannte. Er hatte New York seit Jahren nicht verlassen.

Jedes Jahr am Unabhängigkeitstag nahm er eine Handvoll Schlaftabletten, damit er das Knallen des Feuerwerks nicht hören musste.

Außerdem war er Buddhist, das sagte er zumindest, aber das konnte Molly irgendwie nicht ernst nehmen.

Molly liebte ihn. Er log nie.

Erst hatte sie es absurd gefunden, dass ein Mann wie Mick mit einem Mopp nachts durch Büros in Manhattan wischte, aber Mick war ordentlich und ertrug keine Menschen. Putzen war gut für ihn.

Er setzte sich auf und reichte ihr stumm einen kleinen weißen Umschlag. Molly erkannte den Absender sofort: das Testzentrum.

Sie drehte den Umschlag um, faltete ihn und verstaute ihn in der hinteren Jeanstasche.

Mick sah sie an und zog die Augenbrauen hoch.

»Später«, sagte sie.

Er stand auf und nahm sie in seine dicken Arme.

Molly schwieg. Darin war sie gut.

»Wird schon«, sagte er, »bei mir ist ja auch alles gut.«

Molly hielt ihn fest. Mick hatte den Test schon vor Jahren gemacht, er trug die Genmutation nicht.

Wird schon, dachte Molly. Bisher war das nie der Fall gewesen. Nichts war einfach so geworden, vor allem nicht gut. Sie versuchte, das Gesicht abzuwenden, damit er sie nicht weinen sah.

»Hat Papa geschrieben?«, fragte sie.

Er schrieb nie.

Molly merkte, wie sich Micks Armmuskeln bei dieser Frage anspannten.

»Juliette hat vielleicht eine Idee«, sagte Molly.

Mick atmete aus und ließ sie los.

»Erst mal eine Kerze«, sagte er. Es klang wie ein Witz, aber er meinte das ernst. Kerzen waren sein Ding. Mick ging in eine Ecke des Zimmers, in der ein kleiner Altar stand, Blumen davor, eine Mango lag dort, eine Schale mit Wasser. Mick zündete eine Kerze an, kniete sich auf ein Gebetskissen und schloss die Augen. Sein Rücken war gerade wie ein Brett. Molly setzte sich neben ihm in den Schneidersitz und lauschte der Musik aus der Bar oben.

»Juliette hat eine Idee«, wiederholte Molly leise.

»Die hat dauernd Ideen«, sagte Mick, ohne die Augen zu öffnen.

»N-n-nur fünfunddreißig Tage«, sagte Molly.

Er seufzte.

»Ich weiß.«

»In vernünftigen Familien sprechen die Leute über so was.«

»In vernünftigen Familien gibt es keine Mörder.«

»Er ist unschuldig.«

Mick schlug die Augen auf und sah sie an. Liebevoll, aber auch traurig.

Er schloss die Augen wieder.

Molly wurde schlecht von dem Geruch der Duftkerze. Sie brauchte Sauerstoff. Sie stand auf, ohne sich zu verabschieden, stieg die Kellertreppe hoch in den lauten, dichten Feierabendverkehr von Queens. Es roch nach Abgasen und warmem Müll, irgendjemand hupte. Vor der Bar saßen zwei Männer auf Plastikstühlen und tranken Bier aus Flaschen, die sie in braune Plastiktüten gesteckt hatten, obwohl keiner der Polizisten in diesem Viertel sich darum kümmerte, dass Alkohol in der Öffentlichkeit verboten war.

Molly lief zum Ufer des East River und kletterte über eine Mauer, an eine Stelle, wo das Unkraut hüfthoch wuchs. Dort ging sie ein kleines Stück Wasserkante auf und ab, schaute hinüber nach Manhattan, trank und wartete, dass es dunkel wurde. Das Wasser beruhigte sie sonst immer.

Fünfunddreißig Tage bis zur Hinrichtung.

Molly nahm eine Xanax aus der Dose in ihrer Hosentasche und zerkaute sie.

Sie nahm Xanax und Valoron, immer abwechselnd, damit sie sich einreden konnte, nicht komplett süchtig zu sein. Medikamente waren das Einzige, das ihr gegen das Stottern half. Molly bekam die Tabletten von einem Drogenhändler, der an der Columbia studierte und sonst MDMA verkaufte.

Sie trank einen Schluck Bier und spülte den bitteren Geschmack hinunter. Der Brief steckte in ihrer Jeanstasche. Es fühlte sich an, als würde er zehn Kilogramm wiegen.

Molly hörte im Ohr noch Juliette, wie sie sagte: Dein Vater braucht jetzt eine Heldin. Molly wusste, dass sie keine Heldin war und dass dieser Satz sie manipulieren sollte. Es machte sie rasend, dass es klappte. Sie schaute sich um, ob sie allein war, sah in den Nachthimmel und schrie. Nach ein paar Sekunden fühlte sich ihre Kehle an wie aufgeschürft. Sie schloss die Augen und spürte, wie die Pille zu wirken begann.

Nach Mitternacht, nachdem Molly in die Wohnung zurückgekehrt war, fuhren Mick und Molly mit seiner Triumph nach Manhattan. Mick hatte auf den Tank den Satz Und am achten Tag schuf Gott einen US Marine lackieren lassen.

Die Marines hatten ihm im Irak das Leben gerettet, außerdem hatte er eine sehr freie Auslegung der buddhistischen Gewaltlosigkeit.

Jeden Freitag putzten Mick und Molly bei ihrem einzigen gemeinsamen Kunden, im Church Street Boxing Gym. Es war ein guter Kunde, weil der Betreiber nicht wollte, dass sie wirklich sauber machten. Es musste alles noch nach altem Schweiß riechen, und die Blutflecken sollten auf dem Ringboden bleiben. Die Menschen, die hier trainierten, sollten das Gefühl bekommen, dass das ein echtes Boxgym war, und glücklich über so viel Authentizität die 200 Dollar Monatsgebühr zahlen. Nur die Spiegel mussten sehr sauber sein.

Mick und Molly putzten das Gym schweigend. Langsam, ohne Musik, ohne Handschuhe. Mick war der Meinung, diese Arbeit liefe nur Gefahr, würdelos zu werden, wenn man sie nebenbei erledigte oder nicht ernst nahm. Molly wollte keinen Ärger mit Mick, nicht noch mehr, deshalb tat sie auf der Arbeit, was er wollte. Handschuhe brauchten sie nicht. Für Ekel waren sie schon zu lang dabei.

Nachdem die Arbeit erledigt war, nahm Mick die Pratzen. Molly würde im Herbst wieder in den Ring steigen, sie musste trainieren, aber sie wollte nicht trainieren. Sie wollte über einen Plan nachdenken, mit dem sie ihren Vater retten könnte. Mick schlug ihr ein paarmal die Kante der Pratze gegen die Stirn, bis sie die Boxhandschuhe anzog. Er lächelte, und an einem anderen Tag hätte sie auch gelächelt.

Nass geschwitzt fuhren sie zu Papaya Dog auf der Sixth Avenue. Dort klebten die Schuhe am Fußboden, alles roch nach Pommesfett und man bekam den besten Hotdog der Stadt. Es war das einzige Restaurant, das Mick betrat, wenn man bei dieser Butze von Restaurant sprechen konnte.

Molly liebte die stillen, erschöpften Momente mit ihm dort.

Die Triumph röhrte im Leerlauf, als Mick sie parkte. Im Licht der roten Leuchtreklame stachen seine Tätowierungen am Hals hervor, und seine Lederjacke schimmerte.

Im Nachbargebäude, in einem mit Efeu bewachsenen Haus in der Cornelia Street, feierten reiche Menschen eine Party, standen mit Cocktailgläsern auf dem Bürgersteig und vapten an ihren Vapern. Lachen wehte über die Straße. Musik hämmerte aus dem Haus.

Die Menschen sahen Mick an. Er sah nicht aus wie ein Buddhist. Mick nahm sie offenbar nicht wahr. Molly hatte das immer an ihm bewundert. Sie spürte jeden Blick.

Bei Papaya bestellte Mick vier Hotdogs mit drei verschiedenen Arten Zwiebeln und eine Portion Pommes. Molly wollte Mayonnaise auf ihren Hotdogs.

»Ketchup und Senf?«, fragte die Frau hinter dem Tresen.

Doppelt Mayo bitte, wollte Molly sagen. Mayo, ein M-Wort.

Ihr Hals schnürte sich schon bei dem Gedanken an dieses Wort zu. Sie könnte es nicht sagen, ohne zu stottern, das wusste sie.

»Ketchup bitte«, sagte sie.

Mick hatte sich einen Platz in seiner Ecke ausgesucht, wo er mit dem Rücken zur Wand saß.

Vor dem Essen hielt er kurz inne und sagte leise ein paar Worte. Molly fand es immer lustig, wie er es schaffte, seinen Buddhismus und Fast Food irgendwie zusammenzubringen.

»Und? Den Hotdog gesegnet?«, fragte sie.

»Iss, du Nervratte.«

Molly lächelte.

Letztes Mal, als sie hier gewesen waren, hatte Mick eine lange und ziemlich schwachsinnige Rede über Hotdogs und seinen Glauben gehalten.

»Guck mich nicht so an«, sagte Mick, »ich hab es dir erklärt. Das ist ein Hotdog. Das ist kein Tier. Du willst es nur nicht verstehen.«

Sie aßen.

Molly fragte sich, was sie ohne diesen Mann täte, der ihre Hand genommen hatte, als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, und der sie seitdem nicht mehr losgelassen hatte.

Kurz dachte sie nur an Mick, Boxen und Röstzwiebeln. Dann wanderten ihre Gedanken zu Juliette. Sie legte den Hotdog auf das Plastiktablett und schaute auf ihre Finger. Die Haut war wieder eingerissen von der Chlorbleiche in den Scheuermitteln.

»Juliette glaubt auch, dass er unschuldig ist.«

Mick ignorierte sie und schob die Hotdogs so zurecht, dass sie parallel zur Tablettkante lagen.

»Sie sagt, ich soll da einziehen«, sagte Molly.

»Bei ihr?«

Molly schüttelte den Kopf.

»Caspers Familie.«

»Bei den Rosendales?«

Molly nickte.

»Als Dienstmädchen. Ist eine Stelle frei.«

Mick pickte mit dem Zeigefinger ein paar Röstzwiebeln von der schmierigen Tischplatte.

»Verstehe«, sagte er.

»Echt?«

»Hast du nicht gesagt, du betrittst dieses Dorf nie wieder?«

Sie schwieg. Sie wusste, es würde keinen Sinn machen, Juliettes Plan zu wiederholen und Mick zu erklären, dass Juliette und ihr Team wochenlang daran gearbeitet hatten, diesen Posten für Molly zu besorgen. Es würde unter anderem keinen Sinn machen, weil Molly dem Plan selbst nicht traute und wusste, Juliette tat nichts ohne Hintergedanken.

Juliette van Hings war fast siebzig, hatte Zähne wie aus poliertem Porzellan, eine Vorliebe für Emojis und Kleider von Armani. Sie trank ironiefrei Cointreau auf Eis. Sie war eine dieser reichen Frauen aus Brooklyn, die in einem renovierten Zehn-Millionen-Dollar-Haus lebten und gleichzeitig über die Gentrifizierung klagten. Juliette war außerdem stellvertretende Chefredakteurin der New York Gazette, eines linksliberalen Magazins, das mittlerweile mehr Abonnenten hatte als der New Yorker. Molly arbeitete als Hausmädchen für sie und putzte drei Tage die Woche bei ihr.

Seit der Termin der Hinrichtung verkündet worden war, tat Juliette so, als wollte sie Molly dabei helfen, ihren Vater zu retten. Was Juliette wirklich wollte, war, dass Molly bei den Rosendales einzog und anschließend einen traurigen, elitenkritischen und vor allem waffenkritischen Text für die Gazette schrieb. Juliette wusste, Florentin Carvers Tochter würden alle zuhören. Molly hielt sich nicht für besonders klug, aber dafür reichte es.

»Feigling«, sagte Molly, ohne Mick anzusehen.

»Weil ich es für schwachsinnig halte, dass du bei den Rosendales einziehst?«

Sie biss sich auf die Lippe und starrte Mick an. Mick starrte zurück.

Mick sprach sehr leise.

»Was willst du da überhaupt?«

»Die Wahrheit suchen.«

»Auf einmal?«

Das machte Molly so wütend, dass sie nichts sagen konnte. Sie versuchte nicht auf einmal, ihren Vater zu retten. Sie hatte jahrelang Briefe an den Gouverneur von Pennsylvania geschrieben und um Gnade für ihren Vater gebettelt, erst verzweifelt, dann mit Routine, was noch mehr schmerzte. Schon kurz nach seiner Verurteilung, als Molly fast noch ein Kind gewesen war, war sie so oft in die Polizeistation auf dem Astoria Boulevard gegangen, um in zusammengestotterten Sätzen die Polizisten davon zu überzeugen, die Ermittlungen neu aufzunehmen, bis sie ihr Hausverbot erteilt hatten. Später hatte sie versucht, einen Anwalt zu finden. Doch einem geständigen Mörder, einem Mann, der einen unschuldigen Jugendlichen erschossen hatte, wollte niemand helfen.

»Die Wahrheit suchen. Weißt du, wie lächerlich das klingt?«, sagte Mick jetzt.

Molly wusste es und schwieg.

»Schon mal überlegt, dass die Giftspritze vielleicht eine Erlösung für ihn ist?«

Sie starrte ihn nur an.

»Was? Schau mich nicht so an. Du weißt genau, was diese Krankheit anrichtet. Und du kennst deinen Vater.«

Mick machte eine lange Pause.

»Weißt du, was du machen solltest, Molly? Nimm das verdammte Geld dieser Stiftung und guck dir die Welt an. Nimm die Kohle und flieg los. Nach Rom. Flieg nach Rom, die haben Artischocken da, das kannst du dir nicht vorstellen. Oder geh aufs College. Oder mach diese Stottertherapie in Kanada, die ich für dich rausgesucht hab. Oder such dir einen Freund und fahr in die Karibik. Das Geld liegt einfach nur rum. Nimm die Kohle und bring dein Leben auf die Kette.«

Das Geld, von dem Mick sprach, kam von der Stiftung »Families Outside«, die sich um die Kinder von inhaftierten Schwerverbrechern kümmerte. Molly bekam monatlich ein kleines Vermögen überwiesen. Sie hatte das Geld nie angerührt.

»Mach irgendwas Schönes. Vielleicht raffst du dann, dass dir nicht alle Menschen was Böses wollen«, sagte Mick.

»Papa wird hingerichtet, und ich soll was Schönes machen?«

»Du sollst leben. Und den verdammten Brief aufmachen. Du willst sein Leben retten, aber du lebst ja selbst gar nicht richtig.«

»Du hast einfach Angst«, sagte sie.

Er sah an ihr vorbei. Molly hatte ihm wehtun wollen, und sie hatte es geschafft.

»Sorry«, sagte sie schnell.

Sie hörte, wie Micks Atem zitterte, als er einatmete.

»Hast du mal überlegt, warum diese Juliette dir helfen will?«

»Ist mir egal. Papa braucht uns.«

»Hast du zu viel Bleiche eingeatmet? Die ist Journalistin. Die will dich nur ausnutzen.«

»Ich weiß.«

»Worüber reden wir dann?«

Eine Zeit lang tranken beide still das Bier, das Mick in seiner Jackentasche in den Laden geschmuggelt hatte.

»Lass uns nach Hause gehen«, sagte Mick.

»Ich will kurz allein sein«, sagte Molly.

»Sei jetzt nicht beleidigt.«

»Ich fahr Bahn. Alles gut.«

»Du hasst Bahnfahren.«

»Geh einfach.«

Mick zuckte die Schultern und stand auf. Sie hielt seinen Arm fest, als er sich schon abwenden wollte, und nickte ihm zu. Er nickte kurz zurück und tätschelte ein bisschen zu hart ihre Wange. Molly war ihm dankbar, dass er nichts mehr sagte.

Sie blieb allein sitzen.

Es war kaum jemand im Laden. Molly ließ sich in ihre Einsamkeit fallen und schaute aus dem Fenster, ohne etwas zu sehen. Sie fiel und fiel.

Ein Freund. College. Italien. Was sollte Molly in Italien, wenn ihr Vater im Todestrakt saß?

Du lebst ja gar nicht richtig.

Micks Satz tat immer noch weh, weil sie wusste, dass er recht hatte.

Manchmal glaubte Molly, wer so etwas erlebt hatte wie sie, der würde mit einem Teil von sich immer in der Vergangenheit bleiben, in der Zeit, als alles leicht gewesen war. Molly dachte, dass sie, seit sie vierzehn Jahre alt gewesen war, eigentlich nie wirklich in der Gegenwart gelebt hatte. Sie war nie ganz da.

Manchmal war die Einsamkeit so groß, dass Molly sich fragte, wie sie weiteratmete.

Sie schaute zum Eingang des Hotdog-Ladens. Ein vielleicht vierjähriges Kind hüpfte allein in den Imbiss und steuerte in ihre Richtung. Ein Mädchen in einem schwarzen paillettenbesetzten Kleid, das teurer aussah als jedes Kleidungsstück, das Molly besaß. Die Kleine war gerade mal groß genug, um über die Tischplatten schauen zu können. Mit den kleinen Händen hielt sie sich an der Kante fest und schaute auf die kalt gewordenen Pommes.

Molly rutschte ein Stück zur Seite. Das Mädchen krabbelte umständlich neben ihr auf die Bank, so nah, dass sie Molly mit der Schulter berührte, und schaufelte Pommes in sich hinein.

Nachdem die Kleine die Pommes verschlungen hatte, nahm Molly das Bier in die eine und die Ketchupfinger des Kindes in die andere Hand und ging aus der Imbissbude. Vermutlich gehörte das Paillettenmädchen zu der Partygesellschaft, die Molly vorhin gesehen hatte.

Ihr Herz pochte, als sie die Menge an eng geschnittenen Anzügen und dunklen Cocktailkleidern sah, auf die sie nun zuschritt. Die Kleine blieb dicht bei Molly und sah immer wieder zu ihr hoch und lachte. Kurz fragte Molly sich, wer hier wen an der Hand hielt.

»Anne-Claire!«

Aus der Menge sprang ein Mann heraus. Er packte das Kind, hob es hoch und musterte Molly von den Turnschuhen bis zum Scheitel.

Sie wusste genau, wie sie aussah, obwohl sie kaum in den Spiegel schaute. Eigentlich war sie zu braun, um als weiße Unterschicht zu gelten, aber sie hatte nie Zweifel daran gehabt, genau das zu sein: white trash. Und deshalb hatte sie sich dazu entschieden, dass niemand das sehen würde. Sie trug die schwarzen Haare kurz wie ein Junge und zu einem sauberen Scheitel gekämmt, der sogar nach dem Boxen noch saß. Molly trug jeden Tag das Gleiche: Jeans und zu weite weiße Hemden, die sie an den Ärmeln nach oben rollte, aber immer nur so weit, dass niemand ihre Tätowierungen sehen konnte. Sie trug dicke, weiße T-Shirts unter den Hemden, damit die Tätowierungen auf ihrem Torso nicht durchschimmerten, die Wachsmotte unter ihrem Schlüsselbein, die Königinmuschel auf ihrer Schulter, das No zwischen ihren Brüsten, das Seneca-Zitat auf ihrem Rücken, das sie mittlerweile selbst albern fand.

Molly sah aus wie eine brave, junge Frau, gepflegt, ordentlich.

Aber dieser Mann, so kam es ihr vor, schaute durch ihre Verkleidung hindurch. Er wandte sich ab und sagte etwas zu seiner Tochter, leise, sodass Molly es nicht hören sollte, aber sie hörte es.

Die Wut überrollte sie. Es war nicht die Beleidigung des Mannes, die sie wütend machte, es war diese Selbstverständlichkeit, mit der er seine Tochter hochhob. Wie er seine Arme um sie legte. Molly ging auf die beiden zu. Sie wusste selbst nicht, was sie vorhatte.

Da streckte das Mädchen einen Arm aus und hielt Molly ihre Handfläche hin, als wolle sie mit der Geste Stopp sagen.

Diese kleine, verzweifelte Geste. Eine Bewegung, die man macht, wenn man etwas auf sich zurollen sieht, das man nicht mehr aufhalten kann.

Molly blieb stehen und blickte in die Handfläche des Kindes.

Achtzehn Jahre zuvor

Molly war fünf Jahre alt und saß auf einer fleckigen Schaumstoffmatratze vorne im Wohnwagen. Sie wippte vor und zurück und machte leise ihre Sprechübungen. Es regnete, wie es manchmal im Spätsommer im Hudson Valley regnet, hart und laut auf das Plastikdach.

Molly hörte die tastenden Schritte der Mutter.

Im schummrigen Licht sah Molly, wie die Mutter ihre Haare zusammenband und eine Schirmmütze aufsetzte, die Schuhe anzog und den Rucksack schulterte. Molly hatte den Glanz ihrer Haare immer für ein Wunder gehalten.

Die Mutter schaute in Mollys Richtung und schnell wieder weg.

»Ich geh nur kurz Kaugummis holen«, sagte sie.

Sie starrte auf die geschlossene Tür vor sich, als sie das sagte.

Molly hörte die Lüge in der Stimme ihrer Mutter. Sie verstand damals nicht, wieso sie das konnte, und sie würde es auch später nicht verstehen. Molly konnte hören, wenn Menschen logen.

Die Flamme des Feuerzeugs flackerte auf und erhellte das müde, harte Gesicht der Mutter. Sie drückte die Tür auf. Molly hörte sie fluchen, als sie in den Regen trat. Durch die offene Tür schaute Molly ihr nach. Die Mutter sah nicht zurück. Als sie fast um die Ecke verschwunden war, lief Molly ihr hinterher. In kleinen Schritten, so schnell, wie eine Fünfeinhalbjährige laufen kann. Der Regen prasselte so laut, dass die Mutter sie erst bemerkte, als Molly nach einer Schlaufe des Rucksacks griff und sie festhielt. Die Mutter schnellte herum, hatte schon eine Hand gehoben, aber hielt inne, als sie das Gesicht ihrer Tochter sah.

Molly reichte ihr den Regenschirm.

Molly sah ihre Mutter nie wieder.

Mittags, als ihr Vater von seiner Arbeit bei den Rosendales kam, saß die kleine Molly noch auf der Stufe des Wohnwagens, die Knie mit den Armen umschlossen. Die Sonne schien. Der Lehmboden dampfte. Eine Libelle flog über die Grasbüschel vor dem Wohnwagen. Molly beobachtete die Libelle schon eine Weile, bewunderte ihre Leichtigkeit und träumte sich so tief in diesen Flug, dass sie ihren Vater erst bemerkte, als er vor ihr stand.

»Guten Morgen, Träumerin.«

Molly versuchte zu lächeln.

Der Vater strich ihr über die vom Regen feuchten Locken, ging in den Wohnwagen, kam kurz darauf wieder heraus, legte ihr ein Handtuch über die Schultern und setzte sich neben sie auf die Metallstufe. In der einen Hand hielt er zwei Dosen Limonade, in der anderen einen Zettel, auf dem ein paar Sätze in der Schrift ihrer Mutter geschrieben standen.

Lange saßen Vater und Tochter schweigend nebeneinander.

»Erinnerst du dich an die Seepferdchen, die ich dir im Sommer beim Schnorcheln in Maine gezeigt habe?«, fragte er. »An die Miniflosse auf dem Rücken? Und den lustigen Rüssel?«

Molly nickte.

»Weißt du noch, dass die Seepferdchen anders sind als alle anderen Fische im Meer? Weil die Seepferdchenpapas die Einzigen da draußen sind, die schwanger werden und sich allein um die Kleinen kümmern?«

Sie nickte und legte den Kopf an den dicken, nach Motoröl riechenden Arm des Vaters.

Er stupste sie mit seinem Zeigefinger in die Rippe, so hart, dass Molly von der Stufe fiel.

»Wetten, ich kann mehr Pfannkuchen essen als du?«, fragte er und reichte ihr die Hand.

»Okay«, sagte sie, griff zu und ließ sich hochziehen. Sie kletterte auf seinen Rücken und legte die Arme um seinen Hals.

»Wetten?«, fragt er.

Sie wollte nicht, dass er traurig war, also nickte sie. Sie hatte noch im Regen entschieden, sie würde sich um ihn kümmern. Es war ein Gedanke für Erwachsene, aber irgendwie ahnte sie, sie müsste jetzt, mit fünfeinhalb, erwachsen werden.

»Keine Angst«, sagte sie.

»Okay«, sagte ihr Vater so leise, dass sie ihn kaum hörte.

An diesem Tag ließ sie ihn einen Pfannkuchen mehr essen als sie.

Molly und Florentin Carver lebten in einem kleinen Dorf mit dem Namen Rosendale im Hudson Valley tief im ländlichen Teil des Staates New York.

Ihr Zuhause stand auf drei Achsen und sechs Rädern im Abendstern-Wohnwagenpark auf der Platznummer A-7. Sie wohnten in einem blassgrünen Wohnwagen, von dem die Farbe blätterte.

Mollys Vater Florentin war in Florida am Meer aufgewachsen, er liebte das weite Wasser. Vielleicht war er deshalb klaustrophobisch und fürchtete sich vor geschlossenen Räumen. Im Winter schlief er gezwungenermaßen im Wohnwagen. Im Sommer schlief er davor auf einer fleckigen Matratze.

Mit niemandem sonst konnte Molly reden wie mit ihm. Frauen in weißen Kitteln machten Sprechübungen mit ihr, schenkten ihr Lollis und taten so, als würde es nichts ausmachen, wie sie sprach oder wie sie nicht sprach. Dem Vater konnte sie von der Angst erzählen und wie die Angst ihren Kehlkopf lähmte, als würden manche Buchstaben zu unüberwindbaren Bergen wachsen: Die Berge M und N und R.

Das Stottern führte dazu, dass die anderen Kinder Molly nicht verstanden. Molly verstand die anderen Kinder auch nicht, obwohl sie gut sprachen.

Die Carvers hatten kein Geld, kein Haus, Molly hatte keine Mutter und keinen Besitz, außer ein paar Muscheln, einem stumpfen Messer und einem Stück blaues Meerglas, das Molly in Maine gefunden hatte und das die Wellen an den Kanten glatt gewaschen hatten. Sie hatte ihren Platz im Wohnwagen, den sie mit kleinen Muscheln dekorierte, sie hatte ihren Vater und die Sonntage, an denen sie zusammen frittiertes Huhn von einem Imbisswagen unten im Dorf holten, was ein Festessen für beide war. Sie hatten die gemeinsamen Spiele der Jets, bei denen der Vater ihr jedes Mal von Neuem die Spielregeln des American Football erklärte und die sie trotzdem nie so genau verstand. Er trank Rum Cola. Sie trank Cola, in die er manchmal einen Tropfen Rum fallen ließ.

Nachts, wenn ihr Vater daheim war, schlich sich Molly oft raus auf die Matratze zu ihm. Sie legte ihr Ohr an seinen Rücken und hörte seinem Herzschlag zu. Sie glaubte, sein Herz würde genau halb so schnell schlagen wie ihres, anders, aber doch gleich. Solange er bei ihr war, würde sie es irgendwie schaffen. So schlief sie ein.

In der dritten Woche nach Mollys Einschulung stellten die Kinder sich für das Klassenfoto unter das Tor auf dem Footballfeld.