10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Die Dorfladen-Saga

- Sprache: Deutsch

Ein kleiner Dorfladen am Fuße des Taunus: Ein Ort voller Geborgenheit und Wärme, das Herzstück der Dorfgemeinschaft, wo jeder Unterstützung und Rat in allen Dingen des Lebens erhält.

Der kleine Dorfladen von Marthe Haller ist das Herz des Örtchens Dingelbach am Fuße des Taunus. Hier kauft man ein, erfährt die neuesten Nachrichten und findet Unterstützung in allen Lebenslagen. Marthes Töchter greifen ihrer Mutter unter die Arme, wo es nur geht. Doch Frieda, die Mittlere der drei, hat große Träume: Sie hat sich in den Kopf gesetzt, Schauspielerin zu werden – zum Entsetzen ihrer Mutter. Zwischen dörflicher Tradition und Zusammenhalt, harter Arbeit und den Verlockungen der großen Stadt Frankfurt, muss Frieda noch einige Steine aus ihrem Weg räumen …

Sie konnten von der »Tuchvilla«-Reihe nicht genug bekommen? Dann freuen Sie sich auf den Auftakt der neuen großen Saga von SPIEGEL-Bestsellerautorin Anne Jacobs!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 787

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Buch

Der kleine Dorfladen von Marthe Haller ist das Herz des Örtchens Dingelbach am Fuße des Taunus. Hier kauft man ein, erfährt die neuesten Nachrichten und Gerüchte und findet Unterstützung in allen Lebenslagen. Marthes Töchter Herta, Frieda und Ida greifen ihrer Mutter unter die Arme, wo es nur geht. Doch Frieda, die mittlere der drei, hat große Träume: Sie hat sich in den Kopf gesetzt, Schauspielerin zu werden. Und tatsächlich schafft sie es, die Aufnahmeprüfung der Schauspielschule in Frankfurt am Main zu bestehen, aber ihre Mutter ist entsetzt und verbietet diesen unsittlichen Berufswunsch. Doch Frieda wäre nicht Frieda, wenn sie so schnell die Flinte ins Korn werfen würde …

Autorin

Anne Jacobs lebt und arbeitet in einem kleinen Ort im Taunus, wo ihr die besten Ideen für ihre Bücher kommen. Unter anderem Namen veröffentlichte sie bereits historische Romane und exotische Sagas, bis ihr mit der SPIEGEL-Bestseller-Reihe »Die Tuchvilla« der große Durchbruch gelang. Seit Jahren begeistert sie inzwischen auch Leser*innen in einem Dutzend Länder von Frankreich bis Norwegen. Nach den SPIEGEL-Top-10-Bestsellern »Der Dorfladen – Wo der Weg beginnt« und »Der Dorfladen – Was das Leben verspricht« legt sie nun mit »Der Dorfladen – Wie das Schicksal spielt« den dritten Teil der Reihe vor, der vierte und abschließende Band ist in Vorbereitung.

Von Anne Jacobs bei Blanvalet erschienen:

Die Tuchvilla

Die Töchter der Tuchvilla

Das Erbe der Tuchvilla

Rückkehr in die Tuchvilla

Sturm über der Tuchvilla

Wiedersehen in der Tuchvilla

Das Gutshaus – Glanzvolle Zeiten

Das Gutshaus – Stürmische Zeiten

Das Gutshaus – Zeit des Aufbruchs

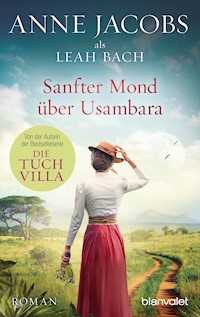

Anne Jacobs als Leah Bach

Der Himmel über dem Kilimandscharo

Sanfter Mond über Usambara

Insel der tausend Sterne

Anne Jacobs

Der Dorfladen

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2023 der Originalausgabe

by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Ulrike Strerath-Bolz

Covergestaltung: www.buerosued.de

Umschlagmotiv: iStock.com / clu; © Stephen Mulcahey / Trevillion Images; www.buerosued.de

LH · Herstellung: sam

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-26250-1V005

www.blanvalet.de

Kapitel 1

Ende Oktober 1923

Es ist kurz nach sieben. Frieda zieht den Fenstervorhang beiseite und schaut in die morgendliche Dunkelheit hinaus. Drüben im Pfarrhaus brennt Licht, hinter dem Fenster liegt das Studierzimmer von Pfarrer Seybold. Rechts davon, im Hof Grossmann, sind sie noch im Stall zugange, auf den anderen Höfen ist das Vieh um diese Zeit längst gemolken und gefüttert. Die Lichter sind verzerrt, das bedeutet, dass Morgennebel über dem Dorf liegt. Frieda zieht das Nachthemd enger um den Körper und wünscht sich weit fort. Nach Eschnapur in Indien, wo goldgeschmückte Fürstinnen auf Elefanten reiten. Das hat sie im Kino gesehen. Oder wenigstens nach Frankfurt, wo das richtige Leben stattfindet.

Dingelbach ist schrecklich öde.

»Bist du immer noch nicht aus den Federn?«, schimpft hinter ihr die ältere Schwester Herta. »Willst du schon wieder zu spät zur Schule kommen?«

Sie meint nicht Frieda, sondern die dreizehnjährige Ida, deren rötlicher Haarschopf zwischen Kissen und Federbett vergraben ist. Ida ist das Nesthäkchen, sie ist aufsässig und altklug; sie tut nur, was sie will, von der braven Herta lässt sie sich nichts sagen. Als Herta ihr das Federbett wegziehen will, klammert sie sich daran fest und kreischt dann, weil Herta bei diesem Kräftemessen schließlich die Gewinnerin ist.

»Los, aufstehen! Wasch dich anständig. Frieda macht dir die Zöpfe.«

Herta zieht den Nachttopf unter dem Bett hervor und geht damit die Stiege herunter, um ihn draußen im Häuschen auszuleeren. Ida hockt immer noch in ihrem Bett, das lange Nachthemd über die angewinkelten Knie gezogen, die dicken Zöpfe sind mal wieder vollkommen verfilzt. Frieda wendet sich vom Fenster ab und zieht die Gardine wieder vor, dann gießt sie Waschwasser aus der Kanne in die Emailleschüssel.

»Du warst gestern an meinen Sachen!«, sagt sie ärgerlich zu Ida.

Ida antwortet nicht. Sie steigt umständlich aus dem Bett, tunkt den Waschlappen ein und wischt sich über ihr Gesicht. Das Wasser ist kalt, aber sie sind zu faul, hinunter in die Küche zu gehen, um sich eine Kanne warmes Wasser zu holen.

»Du hast Blätter aus meinem Heft gerissen!«

In der Schlafkammer gibt es drei Betten. Jedes Mädchen besitzt einen Nachttisch, darin verwahren sie ihre wenigen Besitztümer. Der Schrank wird gemeinschaftlich genutzt, daneben steht der Waschtisch mit der großen Emailleschüssel. Für weitere Möbelstücke ist es zu eng, es ist so schon schwierig, am Schrank vorbei zu Idas Bett zu gelangen, weil Schuhe, Schultasche, Socken und allerlei andere Dinge auf dem Fußboden herumliegen.

»Das war nur geliehen«, gibt Ida unwillig zu. »Mama muss mir heute neue Schreibhefte geben, dann kriegst du eins.«

Frieda ist trotzdem zornig. Ida ist eine diebische Elster, nichts ist vor ihr sicher.

»Papierschiffchen auf dem Bach schwimmen lassen«, sagt sie und rollt mit den Augen. »Für so’n Quatsch das teure Schreibpapier!«

Die Mädchen haben beide die Nachthemden abgestreift und waschen sich mit dem eingeseiften Lappen. Vor allem »untenherum«, das hat die Mutter ihnen so beigebracht. Da muss man sauber sein, das ist wichtiger, als das Gesicht zu waschen. Zuletzt sind die Füße dran, dann kippt Frieda das Waschwasser in den Eimer.

»Wir haben eine Regatta gemacht«, erklärt Ida mit wichtiger Miene. »Mein Schiff hat gewonnen.«

»Glückwunsch!«, versetzt Frieda böse. »Wegen dir kann ich mein Theaterstück nicht fertigschreiben!«

»Schreib es doch auf Klopapier!«

Frieda zeigt der kleinen Schwester einen Vogel, dann hakt sie den von der Mutter geerbten Büstenhalter zu, zieht Strumpfbandgürtel, Hemd und Unterhose an, darüber Bluse und Rock. Die langen Strümpfe sind aus Baumwolle, die kratzen nicht. Im Winter muss sie die wollenen anziehen, das ist eine Qual. In der Stadt tragen die Frauen seidene Strümpfe und feine Unterwäsche mit Spitze dran. Das hat sie mal in einem Schaufenster in Frankfurt gesehen. Hier in Dingelbach sind solche Dinge die pure Sünde.

»Zwei Schreibhefte will ich dafür haben!«, verkündet sie.

Ida macht nur spöttisch »Pfff« und tippt sich an die Stirn.

»Zwei Schreibhefte. Unbenutzt. Mit Linien!«, beharrt Frieda.

Sie fährt in die hölzernen Hausschuhe und greift sich im Hinausgehen noch rasch die graue Strickjacke. Die gehörte auch einmal der Mutter und ist an den Ärmeln geflickt, trotzdem ist sie schöner als die selbst gestrickten Jacken, weil Papa sie der Mutter einmal in einem Laden in Bad Homburg gekauft hat. Damals, vor dem Weltkrieg, als sie Geld hatten und der Vater noch bei ihnen war.

Die Stiege ist eng und dunkel, man muss aufpassen, dass man mit den hölzernen Schuhen nicht eine Stufe verfehlt oder abrutscht. Vor allem, wenn man den Nachttopf hinunterträgt. Unten in der Küche ist es angenehm warm, weil die Mutter den Herd angefeuert hat, es riecht nach Malzkaffee und den Brotscheiben, die auf der Herdplatte rösten. In einem Topf wärmt die Mutter Milch auf, das riecht weniger gut. Frieda hasst den Geruch von warmer Milch.

»Hast du ihr die Zöpfe geflochten?«, will Herta wissen.

»Noch nicht …«

Herta seufzt und steckt den Schlüssel in die Küchenuhr, um sie aufzuziehen. Den Tisch hat sie schon gedeckt, jetzt nimmt sie die Brotscheiben vom Herd und legt sie in ein Körbchen. Dann bringt sie der Mutter die Kanne für die warme Milch. Herta kann keine Minute dasitzen, ohne etwas zu tun, sie muss ständig beweisen, wie fleißig sie ist, und dann seufzen, dass sie den ganzen Tag noch nicht gesessen hat. Frieda trägt anstandshalber den Malzkaffee zum Tisch, und da es für sie weiter nichts zu tun gibt, lässt sie sich auf ihrem Schemel nieder. Draußen dämmert der Morgen, trotzdem kann man durch das Küchenfenster nicht einmal das Hühnerhaus im Garten sehen, weil es so nebelig ist.

Idas Holzschuhe poltern auf der Stiege, sie hat den Schulranzen in der Hand, ein Strumpf hängt über dem Knie, die Zöpfe sehen aus, als hätten die Mäuse daran geknabbert.

»Mama soll mich kämmen«, fordert sie. »Bei Frieda ziept es immer ganz schlimm.«

»Setz dich hin, Idchen«, sagt die Mutter und stellt ihr einen Becher Malzkaffee mit viel Milch zurecht. Während Ida das warme Getränk in sich hineinschüttet und Röstbrot mit Pflaumenlattwersch verdrückt, löst die Mutter die verfilzten Zöpfe und arbeitet vorsichtig mit dem Kamm. Ida hat das rotblonde Haar ihres Vaters geerbt, die Mutter und Herta sind dunkelblond, aber Friedas Haar ist schwarz und lockig. Dazu hat sie braune Augen, keine blauen wie fast alle Leute im Dorf. Darüber ist oft gespottet worden, Onkel Georg hat sogar gemeint, ob da vielleicht einmal ein Italiener oder ein Spanier auf der Durchreise gewesen wäre. Onkel Georg ist Mutters Bruder, sein Hof liegt gleich neben dem Dorfladen.

Gerade hat sich Herta ein Brot mit Mus geschmiert, da bollert es an der Ladentür. Der Dorfladen wird zwar erst um acht geöffnet, aber wenn jemand etwas außer der Zeit haben will, sagt die Mutter niemals Nein.

»Ich geh schon«, verkündet Herta und legt das Brot wieder auf den Teller. Die Mutter nickt nur, weil sie Idas Zopfspangen zwischen den Lippen eingeklemmt hat. Sie kämpft noch immer mit Idas verwuscheltem Haarschopf. Drüben hört man die laute, herrische Stimme der Gertrud Schütz: Sie braucht Zimt, weil sie Birnenmus einkochen will, und jammert, dass das Obst auf der Schoppenwiese so viele faule Stellen hat. Zahlen tut sie nicht, weil der Otto Schütz, ihr Schwiegersohn, ja der Marthe Haller den Acker gepflügt hat. Marthe Haller – das ist Friedas Mutter.

Eine halbe Stunde später ist Ida mit fest geflochtenen Zöpfen und hochgezogenem Strumpf hinüber zum Schulhaus gelaufen, wo sie knapp nach dem Läuten der Schulglocke eintrifft. Herta hat im Garten die Hühner herausgelassen und die Eier eingesammelt, jetzt spült sie das Geschirr, während die Eier in einem Topf hartkochen. Das gibt Soleier, die kauft der Rabenwirt bei ihnen ein und verkauft sie seinen Gästen um das Doppelte.

Frieda muss der Mutter im Laden helfen, wo es um diese Zeit aber nicht viel zu tun gibt. Die Ladenscheibe hat Herta gestern erst geputzt, und ausgefegt wird am Abend. Frieda ist gern hier, weil sie stolz auf den Laden ist, den die Eltern so schön eingerichtet haben. Der Vater hat seinerzeit aus dem Eingangsflur und den beiden Zimmern einen großen Raum gemacht, der fast zwanzig Quadratmeter misst. Die Tragebalken des Fachwerks musste er stehen lassen, aber sie haben sie grün angestrichen, an einigen hängen bunte Werbeschilder, manchmal auch Zettel, auf denen steht, welche Waren gerade neu eingetroffen sind. Zumindest früher war das so, jetzt, bei der Inflation, kauft die Mutter nur selten neue Waren ein. Hinten an der Wand sind die Regale und Schubladen, davor steht der lange Ladentisch mit einer gläsernen Vitrine, in der man Niveacreme, Kölnisch Wasser und zwei Fläschchen mit Likör bewundern kann.

Das Schönste im Dorfladen ist aber die dicke grüne Schlange aus Holz, die über dem Ladentisch hängt. Sie hat einen schmalen Kopf mit einer roten Zunge und windet ihren schuppigen Körper bis zum anderen Ende des Tisches, wo ihr Schwanz geringelt ausläuft. An der Schlange befinden sich viele Haken, an denen unterschiedlich große Papiertüten hängen. Wenn man eine Tüte braucht, greift man einfach hinauf und reißt sich eine ab.

Draußen ist es jetzt hell, der Nebel hat sich gehoben, die ersten schwächlichen Sonnenstrahlen fallen schräg über die Dorfstraße, und die kahlen Kastanienbäume vor der Kirche werfen dünne Schattengespinste auf den Boden. Die Marlis Alberti steht am Anger unter den Kastanien und redet mit zwei Bäuerinnen, drüben spannt der Herbert Grossmann seinen Braunen vor den Wagen, wahrscheinlich will er hinüber zu seiner Obstwiese. Es geht jetzt gemächlicher zu im Dorf, Korn und Hafer sind in den Scheunen, Heu und Grummet eingefahren, und auch die Kartoffelernte ist vorbei. Bleibt noch das Obst, dann kommt der Winter, und es wird geschlachtet. Hungern muss keiner im Dorf, auch jetzt nicht, obwohl die Preise ins Unendliche steigen und so mancher über Nacht zum Millionär wird, ohne dass er sich dafür viel kaufen könnte.

Die Mutter räumt herum und wischt den Ladentisch sauber, Frieda hat sich hinter einen der grünen Balken verzogen, um auf dem Schemel hockend an ihrem Theaterstück weiterzuschreiben. Dafür benutzt sie eine der braunen Tüten; das sieht nicht schön aus, geht aber zur Not. Im Winter war sie mit Onkel Georg und Kusine Luise in Frankfurt im Kino und hat den Film Der Tiger von Eschnapur gesehen. Seitdem schreibt sie Dialoge und Szenen, die sie mit Kusine Luise in deren Schlafkammer aufführt. Drei Hefte hat sie schon vollgeschrieben, aber jetzt ist das Papier knapp, und die Schulhefte, die die Mutter für den Laden eingekauft hat, darf sie nicht nehmen. Weil sie mit ihren siebzehn Jahren nicht mehr in die Dorfschule geht.

Mitten in die spannende Szene zwischen Irene Armundsen und der gefangenen Fürstin bimmelt die Ladenglocke. Anni Christ tritt sich sorgfältig die Schuhe ab, bevor sie hereinkommt, drinnen muss sie das Kopftuch richten, an dem der Herbstwind gezerrt hat.

»Ei Guude, Anni«, sagt die Mutter freundlich. »Kommst ja schon in aller Früh zum Einkaufen!«

Anni lächelt und humpelt zum Ladentisch. Sie hat wehe Knochen, besonders die Knie wollen nicht mehr richtig, auch die Füße sind geschwollen. Das ist nun mal so, wenn man alt wird, sagt sie immer. Da kommen die Zipperlein.

»Muss wohl. Das Obst will eingeweckt und gedörrt werden.«

»Was brauchst du denn? Zucker? Weckgläser habe ich keine mehr da. Nur noch Gummiringe.«

Anni Christ will ein Pfund Zucker. Dann weist sie auf die drei großen Glasgefäße auf dem Ladentisch, in denen noch ein Rest bunter Lutschbonbons zu sehen ist. Süße Klumpen in der Form von Himbeeren, Erdbeeren und Zitronen. Von den gelben Zitronenbonbons sind nur noch fünf Stück übrig.

»Von jeder Sorte eins.«

»Für den Enkel, wie?«, meinte die Mutter und greift eine Tüte. Frieda eilt herbei, um die Deckel von den Glasbehältern zu nehmen, damit die Mutter die Bonbons mit der Zange herausholen kann. Das ist schwierig, weil die Dinger aneinanderkleben, die Mutter muss mit der Zange stoßen und hacken, damit sie sich voneinander lösen. Anni schaut lächelnd zu. Sie wird dem kleinen Heinz die Süßigkeit heimlich zustecken, weil die Gertrud nicht will, dass der Enkel verzärtelt wird. Auf dem Schützhof regiert die Gertrud mit harter Hand. Sogar der Otto, ihr Sohn, muss sich ihr oft fügen. Seine Frau, die Helga und deren Mutter Anni haben nicht viel zu melden.

»So geht’s, wenn du arm bist und einen reichen Bauern heiratest«, sagt Marthe oft zu ihren Töchtern. »Da kriegst du tagaus, tagein vorgehalten, dass du nichts mitgebracht hast und nichts wert bist.«

Eine Weisheit, die an Frieda vorbeigeht, da sie nicht die Absicht hat, einen Bauern zu heiraten. Schon gar nicht einen aus Dingelbach. Wenn überhaupt, dann soll es einer aus der Stadt sein, ein Künstler oder ein Architekt. Das hat ihr Vater einmal werden wollen, aber er hat es aufgegeben und ist zur Mutter nach Dingelbach gezogen.

Jetzt geht die Ladenglocke wieder, Frau Pfarrer Seybold kommt herein, die tritt sich natürlich nicht die Füße ab, da muss Frieda gleich wischen, weil die Dorfstraße nass ist. Anni lässt die Tüte mit den Bonbons rasch in der Einkaufstasche verschwinden und begrüßt die Frau Pfarrer mit dem gebotenen Respekt. Darauf legt die Seyboldsche Wert.

»Ja, die Anni … Wie geht’s denn mit den Knien? Der Herbst ist ja keine gute Zeit für die Knochen. Der Herr Pfarrer klagt auch, der Rücken tut weh, und die Finger sind am Morgen steif. So muss eben jeder sein Päckchen tragen …«

Frau Pfarrer ist immer zufrieden, wenn jemand krank oder sonst wie in Not ist, weil sie dann tröstende Worte spenden kann. Jetzt erkundigt sie sich bei der Mutter, wie sie denn mit dem Laden »so zurechtkommt«, weil das Geld ja nichts mehr wert ist und sie keine neuen Waren einkaufen kann.

»Es geht schon, Frau Pfarrer«, sagte die Mutter. »Wir haben ja den Acker und dazu den Garten – da kommen wir ganz gut über die Runden.«

»Ja so …«, meint die Seyboldsche fast enttäuscht und macht die Lippen schmal.

»Und dann soll ja bald die Rentenmark kommen, dann ist es vorbei mit der Teuerung«, fügt die Mutter zuversichtlich hinzu.

»Ach, die Rentenmark«, ruft die Frau Pfarrer aus und lacht, als hätte ihr die Mutter etwas ganz und gar Unsinniges erzählt. »Wer glaubt denn, dass die Rentenmark es richten wird? Gar nichts wird sie ausrichten, Frau Haller. Ein trauriges Weihnachten wird sie uns bescheren.«

Frieda fürchtet, dass sie nun wieder mit den sieben Plagen anfangen wird, die Gott der Herr über Ägypten geschickt hat, aber stattdessen verlangt sie Nähgarn und schwarze Knöpfe.

»Einen Moment noch, Frau Pfarrer«, gebietet die Mutter und schaut Anni Christ fragend an. »War das alles, Anni?«

»Verzeihung«, sagt die Seyboldsche beleidigt. »Ich wollt mich net vordrängeln.«

Anni Christ versichert ihr eilig, dass sie mit ihrem Einkauf fertig sei, und klaubt mehrere große Scheine aus dem zerschlissenen Portemonnaie. Die Bonbons kosten mehrere tausend Reichsmark, und das ist schon ein Sonderpreis. In der Stadt muss man das Zehnfache bezahlen, sagt die Mutter. Anni Christ steckt das Portemonnaie wieder ein und verabschiedet sich. Frieda hält ihr die Ladentür auf, damit sie auf den Stufen nicht etwa stolpert mit den wehen Knien.

Die Mutter hat inzwischen die Schubladen mit den Kurzwaren herausgezogen und auf den Ladentisch gestellt. Schwarzes Nähgarn ist zwar da, aber nicht in der Stärke, die die Frau Pfarrer benötigt.

Die Knöpfe sind zu je zehn Stück auf eine Pappe aufgenäht. Die Kundin wählt lange, mäkelt herum, dass die einen zu klein, die anderen zu groß seien, und entschließt sich endlich für ein Röllchen Nähseide und zehn große Knöpfe.

»Schreiben Sie es an, Frau Haller. Ich komm dann nächste Woche zahlen.«

»Das tut mir schrecklich leid, Frau Pfarrer. Aber Anschreiben tu ich gar nichts mehr.«

Das weiß die Frau Pfarrer längst, aber sie versucht es trotzdem immer wieder. Doch Friedas Mutter bleibt hart. Geschäft ist Geschäft, da gibt’s keine Ausnahmen, wo käme sie hin, wenn sie so anfangen wollte. Die Seyboldsche tut einen Seufzer und zieht ein in Papier eingewickeltes Stückchen Schinkenspeck aus der Einkaufstasche.

»Dann nehmen Sie das dafür in Gottes Namen, Frau Haller. Sie können’s ja brauchen bei den vielen Mäulern, die Sie stopfen müssen, netwahr?«

Der Schinkenspeck ist eingetrocknet und steinhart – den wird man kochen müssen, damit er weich wird. Aber die Mutter nimmt das Stückchen trotzdem und bedankt sich. Was soll sie machen? Sie kann der Frau Pfarrer ja nicht Nähgarn und Knöpfe verweigern.

Die hat inzwischen Frieda beim Schreiben erspäht und will wissen, ob sie an dem Krippenspiel für Weihnachten arbeitet.

»Ich bin schon beinahe fertig«, erklärt Frieda, obgleich sie noch nicht einmal angefangen hat. Das Krippenspiel ist schnell geschrieben, sie hat alles schon im Kopf. Früher hat sie selber mitgespielt, aber das war langweilig, weil sie immer nur einen Engel oder die Maria spielen durfte, und das waren stumme Rollen. Seitdem sie selber das Krippenspiel schreibt und einstudiert, hat sie mehrere gute Rollen für die Mädchen eingebaut.

»Ihr Friedchen schreibt ja recht schön«, sagt die Frau Pfarrer gönnerhaft zu Friedas Mutter. »Lehrer Hohnermann hat neulich gemeint, sie sei eine begabte Schriftstellerin.«

Dabei schaut sie mit einem seltsam schrägen Lächeln zu Frieda hinüber. Die verzieht keine Miene. Sie weiß, dass alle im Dorf darüber schwatzen, dass der Lehrer Hohnermann eine Schwäche für sie hat. Sie mag ihn auch recht gern. Weil er ihr Bücher ausleiht und sie mit ihm über ihre Theaterszenen reden kann. Aber verliebt ist er sicher nicht in sie. Er hat viele Narben im Gesicht, das waren Granatsplitter im Krieg.

Nun geht die Seyboldsche endlich aus dem Laden, bleibt aber draußen stehen, um mit zwei Bäuerinnen zu schwatzen, die zum Einkaufen gekommen sind. Die Sonne hat ein wenig mehr Kraft bekommen, aber dafür wirbelt der Wind das Laub auf dem Kirchplatz auf und Lenchen Grossmann, die drüben auf ihrem Hof den Stall ausmistet, muss innehalten, um das Kopftuch fester zu binden. Frieda wirft noch einen resignierten Blick über die abgeernteten Äcker und Wiesen jenseits des Baches, wo Schwärme von Krähen ihr freies Spiel mit dem Wind treiben. Dann schiebt sie die Schubladen wieder an Ort und Stelle und bringt das jämmerliche Stück Schinkenspeck zu Herta in die Küche. Die Schwester schnippelt Birnen, um Mus zu kochen.

»Leg’s in die Speisekammer«, befiehlt Herta.

»Ich glaub, da sind schon Maden drin. Das gibst du besser den Hühnern.«

»Zeig mal her. Das ist noch gut, das koch ich mit Kraut und Kartoffeln.«

»Pfui Deibel!«

Herta blickt die Schwester vorwurfsvoll an. Ein Stück Schinkenspeck, auch wenn es ranzig ist, gibt man nicht den Hühnern. Das wäre sündhafte Verschwendung.

»Wenn drüben nichts zu tun ist, kannst du hier helfen, Friedchen«, sagt sie und weist auf die Blechschüssel, in der die geernteten Birnen liegen.

»Nee, da kommt gleich wieder Kundschaft.«

Frieda hat Besseres zu tun, als bei Herta in der Küche zu hocken, um die kleinen, harten Birnchen zu schnippeln. Der große Dialog im Kerker des Palasts wartet auf seine Vollendung, es ist ein spannender Moment, weil Irene der unglücklichen Fürstin ausmalt, welche Todesqualen sie erwarten, wenn sie nicht auf der Stelle zur Flucht bereit ist. Das muss richtig eindrucksvoll werden, damit die Zuhörer ergriffen sind.

Doch als sie in den Laden zurückkehrt, steht die Mutter beim Schaufenster und winkt ihr herbeizukommen.

»Schau dir das an, Friedchen«, sagt sie. »Nun hat er das Automobil tatsächlich zum Fahren gebracht.«

Frieda reckt den Hals und erblickt den dunklen Mercedes-Benz, der langsam über die holprige Dorfstraße schwankt. Das Verdeck ist geschlossen, aber durchs Fenster sieht man Onkel Georg, der das Steuerrad mit beiden Händen festhalten muss, weil die Schlaglöcher dem Wagen hart zusetzen. Das Automobil hat er im Frühjahr der Frau Küpper abgehandelt, dafür hat er ihr den Park um die Fabrikantenvilla umgepflügt, Sommergerste gesät und Dickwurz gesetzt. Die Schirmstockfabrik Pilz & Küpper ist in Schwierigkeiten, da ist ein Acker mehr wert als ein schöner Park.

»Wenn das nur gut geht!«, hört man die Frau Pfarrer rufen.

»Der Altmann Schorsch will halt hoch hinaus!«, bemerkt eine der Frauen.

»Der geht mit der Zeit«, meint eine andere.

»Hochmut kommt vor dem Fall!«

Frieda hält es nicht mehr im Laden, sie muss auf die Dorfstraße hinaus, um dem Onkel zuzuwinken. Er hat wochenlang verbissen an seinem Automobil herumgebastelt, weil es nicht fahren wollte. Aber nun hat er es geschafft, und Frieda ist begeistert. Ein Automobil! Wie es die Leute in der Stadt haben. Da setzt man sich hinein und fährt einfach in die Welt hinaus. Ohne Pferd und Wagen. Ohne Eisenbahnschienen. Nach Frankfurt. Nach Berlin. Vielleicht sogar nach Indien.

Überall gehen die Haustüren auf, die Leute kommen aus ihren Höfen und laufen zur Dorfstraße, die eigentlich »Frankfurter Straße« heißt. Der Altmann Schorsch und sein Automobil – das ist eine Sensation in Dingelbach. Niemand sonst im Dorf besitzt ein Auto, man geht zu Fuß, nimmt das Fahrrad oder spannt ein Zugtier vor den Wagen. Ein Auto – das ist etwas für reiche Leute.

Drüben im Schulhaus steht Lehrer Hohnermann mit den Kindern an den Fenstern, man sieht an seinen Gesten, wie er ihnen etwas erklärt. Wahrscheinlich lernen sie jetzt, wie ein Automobil funktioniert. Das wird Ida ihnen nachher beim Mittagessen ganz genau erklären.

»Ach du liebe Zeit«, sagt die Mutter, die jetzt neben Frieda an der Straße steht. Sie deutet nach rechts hinüber, wo sich ein Gefährt nähert.

»Der Schütz Otto kommt zweispännig mit dem Pflug auf dem Leiterwagen. Der will bestimmt noch den Preußenacker pflügen«, sagt die Marlis Alberti, die auch herbeigelaufen ist.

»Das wird eng!«

»Aufpassen!«

Die Frauen vor dem Laden weichen hastig zurück, Marlis schimpft laut auf den Schütz Otto, der seine Pferde nicht zügelt, sondern stur in der Straßenmitte weiterfährt. Direkt vor dem Laden, wo die Dorfstraße besonders schmal ist, treffen Pferdewagen und Automobil aufeinander. Man hört den Schütz Otto wütend brüllen, der Georg steuert einen Schlenker zum Dorfladen hin, dann kracht und knirscht es, ein flaches Stück Metall fliegt durch die Luft und landet im Pfarrgarten. Der Leiterwagen vom Schütz Otto hat das Automobil gestreift, und die Radnaben haben dabei ein Schutzblech abgerissen.

Beim Kirchanger hält der Schütz Otto sein Gefährt an, bindet die Zügel fest und steigt vom Wagen. Auch das Automobil ist stehen geblieben, der Motor läuft noch einen Moment, dann stottert er und stirbt ab. Georg Altmann öffnet die Wagentür und steigt ebenfalls aus. Gewitter liegt in der Luft.

Die Zuschauer warten schweigend ab, was geschehen wird. Onkel Georg inspiziert das verbliebene hintere Schutzblech, das ist verbogen, hält aber noch. Der Schütz Otto prüft die hölzernen Räder an seinem Wagen, die Naben sind noch fest, haben nur ein paar Schrammen abbekommen. Er fährt mit der Hand über die Kratzer, schaut nach dem Pflug, der auf dem Wagen liegt und nichts abbekommen hat. Dann will er wieder aufsteigen. Aber da steht schon der Altmann Georg neben ihm.

»Das zahlst du mir, Otto!«

Der Otto tippt sich an die Stirn und wendet sich ab. Aber Georg lässt nicht nach. »Zwei Schutzbleche hast du mir ruiniert. Das muss in der Werkstatt repariert werden. Da muss ich nach Frankfurt!«

»Wärst du halt auf die Seite gefahren«, knurrt der Schütz Otto.

»Ich bin auf die Seite gefahren, Gottverdammich noch mal. Alle haben’s gesehen. Aber du hast deine Gäule gelenkt, als ob die Dorfstraße dir allein gehören tät!«

»Ich hab meine Gäule gelenkt, wie ich’s immer tu, Georg. Da ist bisher noch jeder an mir vorbeigekommen. Nur du net, mit deinem großkotzigen Automobil …«

Georg Altmann schwellen die Zornadern, er stemmt die Hände in die Hüften und baut sich vor dem Schütz Otto auf. Der lässt sich nicht lumpen und nimmt gleichfalls Kampfhaltung ein.

»Einen neuen Kotflügel zahlst du mir!«

»Einen Dreck zahl ich dir!«

Jetzt mischen sich die Frauen ein. Die Helga ist vom Schützhof herbeigelaufen und fasst ihren Mann am Arm. »Reg dich net so auf, Otto«, fleht sie. »Im Zorn, da kommt nix Gutes bei heraus.«

Die Mutter ist zu Onkel Georg geeilt, Herta ist auch bei ihr. »Mach dich nicht unglücklich, Georg!«

Der Schütz Otto stößt seine Frau rüde beiseite, Onkel Georg schiebt seine Schwester Marthe mit einer Armbewegung von sich weg. Vom Schulhaus gegenüber kommt Lehrer Hohnermann mit fliegenden Rockschößen über die Straße und stellt sich mit ausgebreiteten Armen zwischen die Kampfhähne.

»Ich bitte Sie! Herr Bürgermeister! Herr Altmann! Vor den Augen der Kinder!«

»Mach dich fort, Schulmeister!«, schimpft der Schütz Otto.

»Kümmer dich um deinen eigenen Kram!«, brummt Onkel Georg.

Da ist auch schon der alte Pfarrer Seybold bei ihnen, und mit ihm kommen der Rabenwirt und der Bauer Grossmann. Die Situation entspannt sich. Der Altmann Georg krakeelt immer noch lauthals und fordert, dass ihm der Schaden ersetzt werden muss, der Schütz Otto verweist auf die Schrammen an seinem Leiterwagen. Der alte Pfarrer Seybold beschwichtigt und vermittelt. Der Rabenwirt schlägt vor, die Sache am Abend im Wirtshaus zu bereden, die erste Runde geht auf ihn. Schließlich muss der Schütz Otto aufsteigen, weil seine Pferde unruhig geworden sind, er macht noch eine wütende Armbewegung nach rückwärts, dann zockelt er mit seinem Gefährt davon.

»Der Deibel soll ihn holen!«, flucht Onkel Georg hinter ihm her.

»Versündige dich nicht, Schorsch«, sagt Pfarrer Seybold. »Sei dankbar, dass du heil und gesund geblieben bist. Der Herr hat seine schützende Hand über dich gehalten.«

Onkel Georg gibt keine Antwort, aber man sieht ihm an, dass die Worte des Pfarrers keinen Weg zu seinem Herzen finden. Er geht zu seinem Automobil, streicht über das lädierte Schutzblech und nimmt dann die Kurbel aus dem Kofferraum, um den Motor wieder anzuwerfen. Die Dorfbewohner haben sich inzwischen zerstreut. Der Pfarrer schaut in seinem Garten nach dem Fremdkörper, der dort hineingeflogen ist, Lehrer Hohnermann ist längst wieder bei seinen Schülern. Mehrere Frauen sind mit der Mutter und Herta in den Laden gegangen, um das aufregende Ereignis zu bereden und sich Luft zu machen. Nur der Rabenwirt und Herbert Grossmann stehen noch mit Frieda bei dem Automobil, weil sie von diesem technischen Wunder fasziniert sind.

»Mit der Kurbel wird der Motor angeworfen!«, erklärt der Rabenwirt dem Grossmann Herbert. »Die steckt man vorn in das Loch, und dann muss man feste drehen.«

Sie schauen neugierig zu, wie Onkel Georg sich abmüht. Die Kurbel lässt sich schwer drehen, er schwitzt, sein Gesicht läuft rot an. Dreimal, viermal, fünfmal. Der Motor schweigt beharrlich. Georg hört auf zu drehen, dann versucht er es noch einmal. Nichts.

»Lass mich mal ran«, fordert der Grossmann Herbert.

»Nein. Wenn das Ding zurückschlägt, haut es dir den Arm zu Klump.«

»Ich bin doch nicht blöd, Schorsch.«

Aber Onkel Georg mag niemanden an sein geliebtes Automobil lassen. Er setzt sich ans Steuer und will, dass die beiden anschieben. Das schmeckt ihnen gar nicht, aber sie spucken in die Hände und fassen an, Nachbarschaftshilfe ist selbstverständlich in Dingelbach, keiner lässt den anderen in der Not im Stich.

Frieda will gerade zurück in den Laden gehen, um zu hören, was da geschwatzt wird, da kommt plötzlich einer vom Kirchenanger über die Dorfstraße und stellt sich vor das Automobil.

»Wartet mal!«, sagt er. »Ich kann helfen.«

Sie kennt den Mann, aber sie weiß nicht mehr, woher. Er trägt eine alte Jacke und eine speckige Hose, über der Schulter hängt ein Bündel. Ein Landarbeiter. Was will der hier jetzt im Herbst, wo keine Lohnarbeiter gebraucht werden?

Der Mann lässt sich die Kurbel geben, setzt sie an und dreht. Nicht zu schnell, aber kräftig und gleichmäßig. Der Motor schnauft, setzt wieder aus, dann rattert er im Takt. Es hört sich an wie viele kleine Stöße, das Automobil zittert dabei. Das verbogene Schutzblech klappert, weil es nicht mehr richtig fest sitzt.

»Gute Maschine«, sagt der Mann zufrieden und gibt Onkel Georg die Kurbel zurück.

Was sie weiter reden, kann Frieda nicht verstehen, weil der Motor so laut rattert. Aber plötzlich erinnert sie sich, dass der Mann Oskar Michalski heißt und im Krieg auf dem Schützhof in Lohnarbeit gewesen ist. Das war zu der Zeit, als der Otto in englischer Kriegsgefangenschaft war und die Frauen den Hof allein führen mussten. Als der Otto dann zurückkam, ist Oskar Michalski auf und davon. Mitten in der Kornernte hat er sein Bündel geschnürt, das war nicht anständig von ihm, weil der Schütz Otto noch mit seinem kaputten Arm zu tun gehabt hat und das Mähen mit der Sense schwer für ihn war. Aber da gab es auch Gerüchte im Dorf. Wegen der Helga Schütz und dem Oskar Michalski.

Kapitel 2

Natürlich regnet es, als der Zug am Bahnhof Dingelbach hält. Ilse Küpper steht auf dem Bahnsteig, der eigentlich nur ein gepflasterter Weg ist, und überlegt, ob sie sich nicht besser unterstellen und den Regenguss abwarten soll. Aber der hölzerne Unterstand bietet ohnehin wenig Schutz, weil das Dach kaputt ist, und außerdem treibt der Wind den Regen vorn hinein und hinten wieder heraus.

Es ist zum Lachen, denkt sie. Die künftige Besitzerin der Schirmstockfabrik Pilz & Küpper wird nass bis auf die Haut, weil sie keinen Schirm bei sich hat.

Sie kann die Villa der Fabrik von hier aus sehen, ein schmuckes Fachwerkgebäude. Der Erker im ersten Stock hat hohe Glasfenster, das Dach ist mit Schiefer gedeckt, mehrere Giebel und Schornsteine ragen heraus. Die Tannen, die das Anwesen früher vor neugierigen Blicken geschützt haben, hat ihr Bruder Josef im vergangenen Jahr fällen lassen. Auch die alten Bäume im Park haben weichen müssen. Jetzt breiten sich rund um die Villa Äcker und Wiesen aus, und neben dem Gartenhäuschen, in dem sie sich früher Tee, Limonade und Kuchen servieren ließen, wurde ein Gemüsegarten angelegt.

Sie schlägt den Mantelkragen hoch und bindet sich ein Tuch ums Haar. Den schönen Hut hat sie schon im Zug abgesetzt und in den kleinen Lederkoffer gelegt. Der Regen würde dem guten Stück den Rest geben. Also los, denkt sie. In zehn Minuten bin ich oben, weiter als bis auf die Haut kann es nicht gehen. Die ist ja zum Glück wasserdicht.

Sie muss gegen den Wind laufen, der ihr den Regen ins Gesicht peitscht. Heute kommt eben alles zusammen. Die Fahrt nach Frankfurt hat sie am frühen Morgen angetreten und gleich – sie hat dafür einen sechsten Sinn – das Gefühl gehabt, dass es Schwierigkeiten geben würde. Auf der Bank ging noch alles reibungslos. Sie haben ihr den Kredit bewilligt, warum auch nicht, sie haben ja die Villa und das Land als Sicherheit. Außerdem sind Schulden zurzeit leicht abzutragen, sie zerfließen unter den Händen. Die Summe, die man zurückzahlt, ist nur ein Bruchteil dessen wert, was man aufgenommen hat. Nein, das Gespräch bei der Bank war angenehm, sie hat alles erreicht, was sie sich vorgenommen hat. Der Ärger fing an, als sie gegen Mittag in der Eschersheimer Landstraße aus der Straßenbahn stieg, um den Eltern des toten Klaus-Peter Pilz die letzte Rate zu bezahlen. Damit wäre die Stockschirmfabrik in Dingelbach wieder ganz in den Händen ihres Bruders Josef.

Klaus-Peter Pilz war Teilhaber der Fabrik, aber er ist im Oktober 1917 in Frankreich gefallen, und da er unverheiratet war, haben seine Eltern den Anteil an der Fabrik geerbt. Anfang des Jahres erhielt Ilses Bruder ein Schreiben, in dem Helmut Pilz ihm mitteilte, man sei an der Fabrik nicht interessiert, benötige aber Geld, da die Inflation alle Ersparnisse der Familie vernichtet habe. Josef Küpper war bereit, den Küppers ihren Anteil abzukaufen. Man machte die Sache vertraglich fest und bestimmte drei Zahlungstermine, wobei die galoppierende Geldentwertung berücksichtigt wurde. Darüber hat Ilse lange mit ihrem Bruder gestritten, denn Josef wollte das Geld auf einen Schlag auszahlen. Damit hätte man Klaus-Peters Anteil zu einem Spottpreis erworben, aber Ilse weigerte sich, die Not der Eltern ihres toten Teilhabers auszunutzen.

»Wie kann man nur so gefühlsduselig sein«, hat er ihr vorgeworfen. »Dem Klaus-Peter tut’s nicht mehr weh, der kommt nicht mehr zurück.«

Klaus-Peter Pilz ist keine vierzig geworden. Die Fabrik war ihm eine Lebensaufgabe, er hat den Kopf voller Pläne und Ideen gehabt, als er ins Feld musste. Wäre er zurückgekommen, würde jetzt manches in Ilses Leben anders aussehen. Aber es ist, wie es ist. Sie ist nicht die Einzige, die im Krieg ihre Hoffnungen eingebüßt hat.

Sie muss stehen bleiben, um die unteren Mantelknöpfe zu schließen, weil der Wind den Stoff auseinanderbläst. Drüben auf der anderen Seite des Bachs liegt das Dorf Dingelbach malerisch zwischen Äckern und Wiesen eingebettet. Die Höfe mit den hohen Toreinfahrten reihen sich längs der Dorfstraße aneinander, in der Mitte steht die kleine Kirche mit dem Hahn auf der Turmspitze, der früher vergoldet war. Um das Kirchlein herum ist der Dorfanger, vorn zur Dorfstraße hin stehen Kastanien, hinten die große Linde mit der Sitzbank und dem alten Friedhof. Links der Kirche ist das Pfarrhaus, auf der anderen Seite das Schulhaus. Dort unten scheint die Welt noch in Ordnung, alles hat seinen Platz, jeder geht fleißig seinem Tagwerk nach. Sie liebt diese Idylle, dieses kleine Dorf mit seinen Bewohnern, die vielfarbigen Rechtecke der Äcker und Wiesen, die den Ort umgeben, die sanft gewellte Landschaft, die sich in die Hügel und Berge des Taunus hineinzieht, die dunklen Flecken der Waldbereiche. Jedes Mal, wenn sie aus dem lärmenden, hässlich grauen Frankfurt zurückkommt, spürt sie, dass sie hierhergehört.

Ärgerlich schaut sie auf ihre Schuhe, die durchweicht und von gelbem Lehm verklebt sind. Hätte sie nur die alten Halbschuhe angezogen – für wen hat sie sich so städtisch zurechtgemacht? Es gibt niemanden mehr, der darauf Wert gelegt hätte. Schon seit sechs Jahren nicht mehr. Inzwischen ist sie vierzig, die Blüte der Jugend ist vorbei, und außerdem ist sie auch früher keine Schönheit gewesen. Zu dünn, zu direkt, zu klug. »Der Dragoner« wird sie in der Fabrik genannt. Weil sie den Arbeitern auf die Finger schaut und mit Kritik nicht hinterm Berg hält. Ihr Bruder sagt scherzhaft »meine Rechenmaschine« zu ihr. Sie erledigt die Buchführung, achtet auf anständige Löhne, prüft die Rechnungen, kümmert sich um Probleme in der Produktion und ist da, wenn eine Lieferung per Bahn ankommt. Sie ist das Mädchen für alles – gehören tut die Fabrik ihrem Bruder Josef Küpper.

Aber das wird sich bald ändern. Sie hat sich einen Plan ausgedacht, den sie Stück für Stück in die Tat umsetzen will. Der Rückkauf der Teilhaberschaft war der erste Schritt – der zweite und entscheidende Schritt steht noch bevor, da muss sie hart bleiben, darf sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Sie stapft über Pfützen und Wasserläufe hinweg, die der Regen gebildet hat – jetzt ist es schon egal, die Schuhe sind hin. Hier beginnt schon das Gelände des ehemaligen Parks. Der Weg zum Hauseingang war früher geschottert, jetzt liegt an mehreren Stellen matschige Erde darauf: Hinterlassenschaft der Kartoffelernte. Als sie sich auf dem Pflaster im Hof die Lehmklumpen von den Schuhen tritt, wird die Haustür aufgerissen, und sie vernimmt Carla Ritters anklagende Rede.

»So hat’s kommen müssen, gnädige Frau. Hab ich heut früh net noch gesagt, Sie sollen besser den Schirm mitnehmen, weil’s nach Regen aussieht?«

»Das hast du allerdings gesagt, Carla …«

Ilse Küpper bleibt in dem weiten Eingangsflur der Villa stehen, um Schuhe und Mantel auszuziehen. Der Flur ist mit farbigen Bodenfliesen ausgestattet, die ruhig nass werden dürfen, die gebohnerte Treppe in die oberen Räume ist jedoch empfindlich, deshalb wird sie in Strümpfen hinauf ins Badezimmer gehen.

»Die teuren Schuhe!«, jammert Carla.

Sie hält die triefenden, ehemals hochmodischen Pumps aus Vorkriegszeiten in der Hand und besieht sie kopfschüttelnd von allen Seiten. Den nassen Mantel hat sie schon über den Arm gelegt, um ihn zum Trocknen aufzuhängen.

»Ich hab den Badeofen angeheizt«, ruft sie Ilse Küpper ins Treppenhaus nach.

»Eine gute Idee. Danke!«

»Und heute Abend will Ihr Bruder aus Bad Homburg kommen.«

Auch das noch! Sie hatte nach dem Ärger in Frankfurt auf einen ruhigen Abend gehofft, um Kraft für die Verhandlungen mit Josef zu sammeln. Klaus-Peters Eltern haben den Scheck, den sie ihnen heute ausstellen wollte, nicht angenommen. Sie wollen auf die Rentenmark warten und das Geld erst danach kassieren. Das ist nicht rechtens, es gibt einen Vertrag, in dem die Zahlungsfristen geregelt sind, sie könnte damit vor Gericht gehen. Aber das will sie nicht. Weil sie es dem toten Klaus-Peter nicht antun mag, seine Eltern vor Gericht zu zerren. Ihr Bruder wird sie dafür gehörig auslachen und sie auffordern, umgehend einen Anwalt zu beauftragen. Noch hat er das Sagen, die Fabrik gehört schließlich ihm.

»Hat er angerufen?«

»Ja. Gleich nachdem Sie heute früh zum Bahnhof sind, gnädige Frau.«

»Danke, Carla.«

Im Badezimmer liegen Handtücher und ein Stück feine Rosenseife für sie bereit, sie lässt heißes Wasser in die Wanne laufen und zieht schon einmal die nassen Sachen aus. Der Regen ist durch den Mantel gesickert, das Kleid ist an den Schultern und am Rücken feucht, wahrscheinlich werden nach dem Trocknen Flecken zurückbleiben. Doch der heiße Dampf, der aus der Wanne aufsteigt, tut ihr wohl. Sie lässt etwas kaltes Wasser dazulaufen, prüft die Temperatur mit der Hand und steigt vorsichtig in die Wanne. Immer erscheint es ihr am Anfang viel zu heiß, aber nach ein paar Sekunden hat sich der Körper auf die Wärme eingestellt, dann ist es angenehm. In Dampf eingehüllt, sitzt sie zusammengekauert da, spült sich mit den Händen heißes Badewasser über die hochgezogenen Knie, reibt sich die müden Füße und streckt sich schließlich aufseufzend in der Wanne aus. Wohliges Behagen macht sich in ihr breit. Mag die Welt da draußen noch so viel Ungemach für sie bereithalten – hier in dem schönen Badezimmer geht es ihr gut, hier umgeben sie zärtliche Wärme und der sanfte Duft der Rosenseife.

Das Badezimmer hat der Vater damals nach den Wünschen der Mutter einrichten lassen. Wände und Fußboden sind hell gekachelt und mit einem goldfarbenen Blütenfries geschmückt; auch die große weiße Badewanne steht auf vier goldenen Löwenfüßen. Die sind im Inneren zwar aus Gusseisen, aber goldfarben angestrichen. Sie hat schon als Kind in dieser Wanne gesessen, damals oft mit dem Bruder zusammen, da wurden sie gemeinsam vom Kindermädchen eingeschäumt und später in weiße Badetücher gewickelt hinüber in die Schlafzimmer getragen. Damals ging es mit der Fabrik aufwärts, Schirmstöcke und Gehstöcke mit kunstvoll geschnitzten Griffen waren gefragt. Der Vater hat die kleine Dreherei vom Großvater übernommen und ein Werk mit siebzig Arbeitern daraus gemacht, er hat eine große Halle mit Nebengebäuden in der Nähe der Bahnstrecke errichten lassen und die Fabrikantenvilla erbaut. Später hat er einen Gasthof in Bad Homburg ersteigert; mehrere Häuser und Gartenland gehören dazu, das hat nach seinem Tod die Mutter bekommen. Der Vater ist früh gestorben, schon mit Anfang fünfzig. Das Herz wollte nicht mehr, vielleicht hat er sich übernommen, er war einer, der keine Ruhe fand und immer nur seine Fabrik im Kopf hatte. Die ging an den Sohn, so hat er es in seinem Testament bestimmt. Josef hatte schon früh an der Seite des Vaters mitgearbeitet, aber als Fabrikdirektor taugte er wenig, vielleicht, weil ihm die Besessenheit fehlt, die den Vater vorangetrieben hat. Erst als sie Klaus-Peter Pilz als Teilhaber aufnahmen, gingen die Geschäfte wieder besser. Zu dieser Zeit hatte sich auch Ilse schon gut eingearbeitet, und sie hat sich nicht selten auf Klaus-Peters Seite gestellt, wenn es um wichtige Entscheidungen ging. Als der Krieg kam, stellten sie um auf hölzerne Rahmen für die Tornister der Soldaten. Diese Holzgestelle wurden mit Leinen bespannt und mit Kalbfell überzogen. »Affen« nannten die Soldaten diese Gepäckstücke, weil sie sie immer auf dem Rücken herumtrugen. Unterwäsche, Socken, Rasierzeug, Notration, Munition und vieles andere steckte der Soldat in den Tornister. Auch Klaus-Peter trug solch ein Behältnis auf dem Rücken, als er fortging.

»Der hat einen guten Kern«, hat er gescherzt und darauf geklopft. »Der ist aus unserem Holz gemacht.«

Geholfen hat es ihm nichts. Ilse hat nie erfahren, auf welche Weise Klaus-Peter Pilz in Frankreich zu Tode gekommen ist. Man hat ihnen nur mitgeteilt, dass er als Held für Kaiser und Vaterland sein Leben opferte.

»Warten wir mit dem Abendessen auf Ihren Bruder?«, tönt es vom Flur herüber.

Ilse erwacht aus den Träumereien. Höchste Zeit, in die Realität zurückzufinden. Sie muss sich wappnen, der Bruder hat Pläne, die nicht mit ihren Wünschen übereinstimmen.

»Wir warten, Carla. Er muss ja bald hier sein.«

Sie steigt aus der Wanne, wickelt sich fröstelnd in das große Badetuch, das noch aus ihrer Kindheit stammt und ihr heute nur noch bis zu den Knien reicht. Im Schlafzimmer nebenan ist es kalt, sie nimmt hastig Wäsche aus dem Schrank, zieht seidene Strümpfe und ein Kleid an. Das blonde Haar trägt sie zu einem Bubikopf geschnitten, das steht ihr besser als die Hochsteckfrisur, die die Eltern ihr verordnet hatten. Sie hat sie enttäuscht, hat der Fabrik nicht den wohlhabenden Schwiegersohn und Geschäftspartner zugeführt, den der Vater sich erhoffte. Eine Weile haben die Eltern sie erfolglos auf Gesellschaften herumgereicht; daran erinnert sie sich nur ungern, weil sie das erniedrigende Gefühl gehabt hat, wie saures Bier angeboten zu werden. Schließlich hat es auch der Vater eingesehen: Tochter Ilse ist weder niedlich noch häuslich noch charmant. Wenn sie in Gesellschaft den Mund auftat, redete sie von Drehbänken, Bilanzen oder Lohnangleichung für die Arbeiter – welcher heiratswillige junge Mann mag solche Gespräche mit einem Mädchen führen? Blaustrumpf haben sie sie genannt. Graue Maus. Bruder Josef hat ihr grinsend hinterbracht, dass einer sogar von »Mannsweib« gesprochen hätte.

»Ei, was bin ich erschrocken, Herr Direktor!«, ruft Carla unten im Eingangsflur aus. »Ich hab Sie gar net kommen hören. Sonst hätt ich Ihnen doch die Tür geöffnet.«

»Macht nichts, Carla«, sagt Josef. »Hab ja einen Schlüssel. Bring mal rasch meine Hausschuhe. Eine Sauerei ist das da draußen, da könnt man genauso gut durch einen Misthaufen steigen.«

»Da haben Sie recht, Herr Direktor. Den Mantel auch, bitte. Und den Hut, bitte schön. Im Speisezimmer ist angerichtet.«

Ilse atmet tief durch, bevor sie die Treppe hinuntergeht. Im Speisezimmer hat Carla den Kamin angeheizt und die schweren Samtvorhänge zugezogen. Die lange Tafel, an der gut zwölf Personen sitzen können, ist nur an einem Ende gedeckt. Carla hat das Meißner Porzellan und das gute Silberbesteck aufgelegt, zwei Kerzen geben zusätzlich festliches Gepräge. Das dargebotene Mahl ist nahrhaft, aber ländlich. Es gibt Kartoffelsalat mit Senfeiern, Räucherwurst und eingelegte Gurken, dazu eine Karaffe mit frischem Apfelsaft. Zum Nachtisch hält Carla warme Apfelküchlein mit einem Klecks Sahne bereit.

Als Ilse eintritt, steht der Bruder mit dem Rücken zu ihr vor der Vitrine und betrachtet eingehend deren Inhalt. Josef ist im Gegensatz zu seiner Schwester stämmig gebaut, in den letzten Jahren hat er einen Bauchansatz entwickelt, vermutlich ist er selbst sein bester Gast. Nach dem Tod der Mutter vor einem halben Jahr ist er mit Frau und Kindern aus der Villa ausgezogen, um die Wohnung der verstorbenen Mutter im Gasthof »Zum König« zu beziehen. Der Gasthof hat ihn schon immer mehr interessiert als die Fabrik, die der Vater ihm vererbt und anvertraut hat.

»Willst du etwas davon mitnehmen?«, fragt Ilse.

Sie kennt die Leidenschaft der Schwägerin für Meißner Porzellan und silberne Gerätschaften. Die Villa ist Teil der Fabrik und gehört dem Bruder, nicht aber das Inventar. Alle Möbel und Gerätschaften in der Villa haben Ilse und Josef zu gleichen Teilen geerbt, ebenso die Gastwirtschaft in Bad Homburg samt den dazugehörigen Häusern und Ländereien. Dafür hat die Mutter in ihrem Testament gesorgt.

Josef dreht sich um, als er angesprochen wird, und schaut sie mit dem überlegenen, ein wenig belustigten Blick des großen Bruders an. Woher er dieses herablassende Selbstbewusstsein nimmt, ist ihr immer noch nicht klar. Was hat er im Leben schon erreicht? Der verwöhnte und weit überschätzte einzige Sohn hat die Fabrik beinahe ruiniert, solange er sie allein führte. Wer hat denn den Karren aus dem Dreck gezogen? Sie war es, gemeinsam mit Klaus-Peter Pilz! Aber diese Tatsache hat Josef niemals gelten lassen.

»Alles zu seiner Zeit«, sagt er. »Lass uns erst mal essen. Ah – Kartoffelsalat von eigenen Krumbeeren. Sehr originell. Ich könnte mich jetzt ohrfeigen, dass ich zugestimmt habe, den schönen Park umpflügen zu lassen wegen ein paar Säcken Korn und einem Häuflein Kartoffeln!«

»Es macht Sinn in diesen Zeiten, Josef. Ich denke, es war richtig.«

Er schnaubt und faltet die Serviette aus weißem Leinen auseinander. An den Ecken ist das Monogramm der Mutter eingestickt. Ein A und ein K, die kunstvoll ineinander verschlungen sind. Alma Küpper. Es gibt zwölf Stück davon, die Carla regelmäßig im Waschkessel kocht, dann bleicht und stärkt, bevor sie sie makellos glatt bügelt.

»Dann wollen wir mal«, sagt Josef und lädt sich den Teller voll. Den Apfelsaft verschmäht er, der ist ihm zu süß. »Ich hab uns zwei Flaschen Rotwein mitgebracht, die können wir nachher köpfen. Damit du mal was Anständiges zu trinken bekommst.«

Ilse weiß genau, aus welchem Grund er den Wein angeschleppt hat. Er ist der Meinung, dass der Alkohol ihm bei der Durchsetzung seiner Absichten behilflich sein wird. Aber sie nickt freundlich und bedankt sich.

Eine Weile dreht sich das Gespräch um Alltägliches. Das verdammte Regenwetter. Die Gäste, die momentan ausbleiben, weil niemand sich mehr einen Urlaub leisten kann. Sein Erwin, der demnächst dreizehn wird und auf dem Gymnasium Schwierigkeiten hat. »Aber da kennt die Irma nichts, der muss spuren, sonst gibt’s Dresche. Das Gymnasium kostet eine Stange Geld, das zahl ich, weil der Junge etwas Anständiges werden soll …«

Von den beiden Töchtern erzählt er nur, dass die Johanna und das Lottchen schon fleißig im Gasthof mithelfen. Vor allem in der Küche, da putzen sie das Gemüse und schälen Kartoffeln.

Schließlich erkundigt er sich, wie sie so zurechtkommt. »Ihr zwei Weibsleute ganz allein in der Villa – das taugt doch nichts. Jetzt kommt der Winter, da ist’s kalt und dunkel.«

»Ich hab mich noch nicht gelangweilt«, gibt Ilse zurück. »Es gibt ja genug in der Fabrik zu tun.«

Um die Fabrik kümmert sich Josef herzlich wenig. Es läuft schlecht, weil kaum jemand Geld für Schirme und Spazierstöcke übrig hat. Das Werk in Höchst, an das sie die Schirmstöcke liefern, hat die gleichen Probleme, zudem fehlt es an Metall und Stoffen, um die Schirme herzustellen. Ilse hat mehrfach angeregt, hölzerne Etageren, geschnitzte Kästchen oder kleine Tische zu produzieren, aber davon will Josef nichts hören. Er behauptet, die Arbeiter brächten solche Dinge nicht zustande, und das Ende wäre, dass sie auf dem ganzen Kram sitzen blieben.

»In der Fabrik? Was gibt’s da schon zu tun?«, meint er schulterzuckend. »Ich denk mal, wir müssen kurzarbeiten, sonst zahlen wir uns dumm und dämlich an Lohngeldern.«

Momentan sind nur noch vier Arbeiter in der Fabrik angestellt, alle anderen sind gekündigt, um sie kümmert sich die staatliche Erwerbslosenfürsorge. Reichen tut das hinten und vorne nicht, um eine Familie zu ernähren. Im vergangenen Jahr hat es in Oberursel eine Demonstration der drei sozialistischen Parteien gegeben. Über zweitausend Menschen sind durch die Stadt gezogen, haben die Glocken der Kirche geläutet und die Aula der Oberrealschule verwüstet. Zum Glück sind die verbliebenen Arbeiter der Stockschirmfabrik friedlich gesinnt, sie sehen selbst, wie die Lage ist, und sind froh, ihren Arbeitsplatz nicht zu verlieren.

»Kurzarbeit ist keine Lösung, Josef«, erklärt Ilse und will auf ihre Idee mit den Kästchen und Etageren zurückkommen. Doch Josef macht eine wegwerfende Handbewegung, und dann kommt Carla mit den warmen Apfelküchlein herein. Vor der Hausangestellten wollen sie nicht streiten.

Josef stärkt sich mit dem herbstlich duftenden Gebäck, kleckst ausgiebig Rahm darauf, und Ilse sieht ihm an, dass er jetzt zur Sache kommen will.

»Ich denk mir halt«, beginnt er kauend, »die Einsamkeit hier droben in der leeren Villa wird dir nicht guttun, Ilse. Schaust schon ganz verhärmt aus. Und dann immer nur drüben in der Fabrik zugange sein – das ist doch nichts für eine Frau. Bei uns in Bad Homburg, da ist Leben, da sind die Irma und die Kinder, da sind Gäste zu bedienen, Reisende kommen vorbei. Da ist der Adel, Ilse! Keine armen Schlucker wie drunten im Dorf. Gebildete Leute, denen die Inflation nichts anhaben kann. Die sitzen das einfach aus, weißt du?«

Ilse spürt, wie ihr Magen in Unordnung gerät. Sie ist aufgeregt, muss sich zusammennehmen, um jetzt keinen Fehler zu machen. Nur ruhig Blut, denkt sie. Lass ihn erst einmal ausreden.

»Was willst du damit sagen?«, erkundigt sie sich.

Er legt das Besteck hin und stützt die Ellbogen auf. Schaut sie eindringlich an. »Ich hab’s mit der Irma gut durchgesprochen. Wir lassen das Nebenhaus herrichten, damit du dort einziehen kannst. Du nimmst die Möbel und alles andere, an dem du hängst, mit hinüber, und den Rest lass ich für uns abholen.«

»Und was soll aus der Villa werden?«

»Das ist doch ganz einfach: Die wird vermietet.«

Sie hat also richtig vermutet. Er war immer leicht zu durchschauen, ihr Bruder. Aber sie tut überrascht. »Und Carla? Willst du die gleich mit vermieten?«

Er lacht fröhlich über den Scherz und meint, das wäre keine schlechte Idee. »Aber wenn sie mag, kann sie auch mit nach Bad Homburg kommen, wir finden schon was für sie.«

Die Fabrik soll ein Angestellter leiten, er selbst will nur hin und wieder vorbeischauen, um notwendige Entscheidungen zu treffen. Dafür will er sich in Bad Homburg »ins Zeug legen«, den Gasthof ausbauen, einen Saal errichten, die Küche vergrößern, die umliegenden Häuser niederreißen und eine Parkanlage schaffen.

»Damit wir die adeligen Gäste einfangen, verstehst du? Da stell ich einen richtigen Koch ein, der französische Menüs kocht, und die Zimmer droben, die müssen auch neu ausgestattet werden.«

Er schwärmt ihr von seinen adeligen Herrschaften vor, hat schon mit den Umbauten angefangen, nur sei es schwer, anständige Bausteine und Mörtel zu bekommen, aber er habe da Beziehungen, eine Hand wäscht die andere.

»Arbeiter bekommst du ja heutzutage an jeder Ecke«, schwatzt er. »Aber Fachleute, solche, die was von ihrer Sach’ verstehen, die sind nicht wohlfeil zu haben.«

Ilse hat jetzt genügend Zorn angesammelt, um endlich einzuhaken. »Hast du bei all deinen Plänen einmal darüber nachgedacht, dass der Besitz in Bad Homburg zur Hälfte mir gehört?«, fragt sie anzüglich.

Das weiß er natürlich. Aber er redet sich heraus und betont, dass es ja auch in ihrem Sinne sei, wenn er den Besitz vergrößert und etwas für die Zukunft aufbaut.

»Schau, Ilse«, sagt er mit treuherzigem Augenaufschlag. »Wir machen das doch gemeinsam. Wär doch ein Jammer, den schönen Besitz auseinanderzudividieren. Pure Dummheit wär das. Du wohnst gemütlich im Nebenhaus und kümmerst dich um den Papierkram, wie du es bisher für die Fabrik gemacht hast. Und ich führe den Gasthof und das Hotel. Die Irma macht den Empfang, und die Mädchen helfen auch bald mit …«

Sie gibt ihm keine Zeit, die schöne gemeinsame Zukunft noch weiter in leuchtenden Farben zu schildern. Sie weiß nur zu gut, wie es in der Realität aussehen wird. Er wird bestimmen, und sie darf wie eine Angestellte für ihn arbeiten. So wie es bisher in der Fabrik war. Auch wenn sie Mitbesitzerin ist, so wird ihre Meinung doch nichts gelten, weil er der Mann ist und die Irma in jedem Fall zu ihm halten wird. Und die Fabrik, das Lebenswerk von Vater und Großvater, wird er einem unfähigen Deppen anvertrauen, der sie in den Konkurs jagt. Nein, so darf das nicht laufen.

»Ich habe einen anderen Vorschlag«, unterbricht sie ihn.

»Aber so ist es das Beste für uns alle!«

»Das ist deine Ansicht, Josef, nicht meine.«

Er lehnt sich ärgerlich zurück und kreuzt die Arme über der Brust. »Welchen Blödsinn hast du dir denn zurechtgedacht?«, fragt er missmutig.

Sie lächelt ihm kühl ins Gesicht. »Ich überschreibe dir meinen Anteil am Erbe unserer Mutter«, sagt sie und freut sich, weil ihm jetzt die Augen vor Verblüffung fast aus dem Kopf fallen.

»Das … das ist sehr anständig von dir, Ilse. Ich hätt nicht gedacht, dass du so vernünftig sein könntest.«

»Unter einer Bedingung.«

Er senkt misstrauisch die Augenbrauen, weil er seine Schwester natürlich kennt. »Was für eine Bedingung?«

»Du überschreibst mir dafür die Fabrik und die Villa.«

Beinahe fällt er mit dem Stuhl um, weil er sich zu weit nach hinten gelehnt hat. Er wedelt mit den Armen und produziert zugleich einen hysterischen Lacher.

»Die Fabrik? Ja, spinnst du denn? Die ist doch viel mehr wert als die paar Gärten und Häuser in Bad Homburg!«

»Momentan ist sie das keineswegs, Josef. Du weißt, wie es drüben aussieht. Wir stehen auf der Kippe.«

Er lacht immer noch in einer Mischung aus Wut und Heiterkeit. »Die Villa allein ist beinahe so viel wert wie dein Erbanteil. Dazu das Land, die Hallen, die Maschinen …«

»Die Hallen sind überaltert, die Maschinen ebenfalls. Und die Villa ist reparaturbedürftig.«

»Hältst du mich für einen Idioten? Soll ich dir die Fabrik mit der Villa vielleicht schenken? Bin ich so blöd?«

Jetzt kommt sie mit härteren Bandagen. Er soll nicht glauben, sie ließe sich von seinem Theater beeindrucken.

»Andernfalls verlange ich, dass der Besitz in Bad Homburg aufgeteilt wird …«

»Auszahlen tu ich dich, wenn du unbedingt willst.«

Das könnte ihm so passen. Von dem Geld könnte sie sich am folgenden Tag gerade noch ein Pfund Butter kaufen.

»Nicht ausgezahlt, aufgeteilt«, wiederholt sie. »Mir gehört von allem die Hälfte. Häuser, Gasthof und Gartenland. Und wie wir es auch aufteilen: Auf meinem Grund wird weder ein Tanzsaal noch ein Park entstehen, in dem sich deine adeligen Gäste tummeln.«

Das ist ein Ultimatum. Wenn sie das verlangt, scheitern alle seine hochfliegenden Pläne. Er starrt sie mit weit aufgerissenen Augen an und begreift, dass sie es ernst meint. Und dieses Mal kann er sie nicht übergehen, weil sie Miterbin ist. Wer besitzt, hat etwas zu sagen. Das hat die Mutter sehr wohl gewusst, sie hat immer zu Ilse gehalten.

»Wenn du das machst, geh ich vor Gericht«, droht er.

Sie bleibt äußerlich gelassen. Innerlich ist sie so angespannt, dass sie Mühe hat, das Zittern zu verbergen.

»Schau, Josef«, sagt sie sanft. »Wenn wir es so machen, dann hat jeder von uns beiden das bekommen, was er wollte. Du hast deinen Gasthof und ich die Fabrik. Die hat dich doch sowieso nie wirklich interessiert, oder?«

Damit hat sie natürlich recht. Aber er will halt beides haben, die Fabrik, die ihm sowieso gehört, und den Gasthof dazu, der ihm nur zur Hälfte gehört.

»So nicht, Ilse«, wehrt er sich. »Wenn du mich übertölpeln willst, dann musst du schlauer sein. Ich geb dir einen Anteil an der Fabrik …«

»Ganz oder gar nicht!«, beharrt sie.

»Was willst denn du mit der Fabrik? Willst du die vielleicht leiten? Bist du größenwahnsinnig geworden?«

»Lass das nur meine Sache sein.«

Sie trinkt keinen Tropfen von seinem Rotwein, lässt ihn mit der Flasche allein im Speisezimmer sitzen und zieht sich in ihr Schlafzimmer zurück. Er wird hier übernachten, weil kein Zug mehr fährt, und morgen früh werden sie weiterfeilschen. Aber sie weiß, dass er schließlich tun wird, was sie will.

Kapitel 3

Helga Schütz ist gerade dabei, die Wäsche im Garten aufzuhängen, weil heute endlich wieder einmal die Sonne herausgekommen ist. Als sie das seltsame Husten hört, stutzt sie. Es klingt bedrohlich, als wäre jemand am Ersticken. Sie klammert schnell noch das Betttuch fest, aber das Husten will nicht aufhören. Jetzt zieht jemand keuchend die Luft ein, als hätte sein letztes Stündlein geschlagen. Entsetzt wirft sie die Wäscheklammer zurück in den Beutel und läuft zum Haus hinüber. Das ist der Heini! Er wird doch nicht den Keuchhusten haben? Daran ist letztes Jahr der kleine Albert Schmidtkunz erstickt.

In der Küche stehen die Anni und die Gertrud um den Neunjährigen herum, der sich die Seele aus dem Leib hustet. Er steht vornübergebeugt, die Hände hält er an den Hals, das Gesicht ist dunkelrot. Er würgt und zieht mühsam die Luft ein.

»Heini! Was hast du denn gemacht?«

Er kann nicht antworten, aber die Gertrud jammert laut, dass dem Jungen etwas im Hals stecken geblieben sei.

»Ich hab ihm eine Kartoffel gegeben, damit er es hinunterschluckt«, sagt sie. »Aber es geht halt net hinab. Wenn er uns nur net erstickt.«

Anni hat einen Becher Apfelmost gebracht und hält ihn dem Bub vor, doch der stößt ihn mit der Hand weg.

»Warmes Wasser«, sagt Helga und legt die Arme um den Kleinen. »Ganz still bleiben, Heini, hörst du? Du musst keine Angst haben, das geht gleich vorbei. So ist’s brav. Kriegst du jetzt Luft?«

Der Junge beruhigt sich und nickt. Tränen laufen ihm über das Gesicht, er hat sich schrecklich aufgeregt, weil die Gertrud schreit, dass er sterben muss, und weil der harte Kloß in seinem Hals wehtut.

»Trink ganz vorsichtig«, sagt Helga und hält ihm den Becher mit warmem Wasser an die Lippen. »Kleine Schlucke.«

»Ich kann aber net schlucken …«, heult Heini.

Dann muss er husten, er krümmt sich zusammen, würgt, keucht und spuckt etwas aus. Ein kleiner, rosiger Klumpen prallt auf den Küchenboden, rollt davon und bleibt dicht vor dem Küchenschrank liegen. Der Kater Flocki macht einen Satz, um das Ding zu fangen, aber die Gertrud ist schneller. Sie packt das Corpus Delicti mit Daumen und Zeigefinger und hält es ans Fenster, wo das beste Licht ist. Der kleine, runde Gegenstand leuchtet rot wie helles Blut.

»Ein Guudsje! Ein Himbeerknollen!«, stellt sie fest. »Wo haste den her, Bub?«

Heini hält sich ächzend die Hände um den schmerzenden Hals.

»Von der Anni«, sagt er gepresst. »Aber die kann nichts dafür. Ich hab mich halt verschluckt.«

Gertrud dreht sich zum Herd, wo die Anni noch mit dem Wasserkessel in der Hand steht und schuldbewusst die Augen niederschlägt.

»Nur drei Stück, Gertrud. Weil der Heini doch so gern die Guudsjes lutscht. Und wo er so fleißig beim Kartoffelausmachen geholfen hat …«

Helga will noch rasch etwas sagen, um die Mutter zu verteidigen, aber Gertrud lässt sie nicht zu Wort kommen. »Guudsjes hast du ihm gekauft!«, keift sie die Anni an. »Wo ich dir tausend Mal gesagt hab, dass der Bub nicht verwöhnt und verzärtelt werden soll. Erstickt ist er uns beinahe dran. Hättest ihn auf dem Gewissen gehabt, Anni!«

»Es ist doch noch mal gut gegangen«, versucht Helga sie zu beschwichtigen.

Aber das ist nur Wasser auf Gertruds Mühle. »Ich hab’s verboten«, schreit sie. »Heimlich hast du’s ihm zugesteckt, Anni. Warte nur, bis der Otto vom Pflügen heimkommt, da kriegst du was zu hören. So eine wie dich, die braucht keiner auf dem Hof. Aus purem Mitleid haben wir dich aufgenommen, füttern dich durch, kleiden dich, geben dir einen warmen Platz am Ofen. Und so vergiltst du es uns …«

»Du sollst net so auf die Anni schimpfen!«, mischt sich Heini ein und stellt sich vor die Oma Anni.

»Mach dich fort, du Rotzbub!«